近年、テクノロジーの世界で「XR(エックスアール)」という言葉を耳にする機会が増えています。メタバースやデジタルトランスフォーメーション(DX)の文脈で語られることも多く、未来のコミュニケーションやビジネスを大きく変える可能性を秘めた技術として、大きな注目を集めています。

しかし、「XRとは具体的に何を指すのか?」「よく聞くVRやARとは何が違うのか?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

この記事では、XRの基本的な概念から、関連技術であるVR・AR・MRとの違い、ビジネスにおけるメリットや具体的な活用事例、そして今後の展望まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。XRがなぜ今重要視されているのか、そして私たちの生活や仕事にどのような変革をもたらすのか、その全体像を掴むための一助となれば幸いです。

目次

XR(クロスリアリティ)とは

XR(エックスアール)とは、「Extended Reality(エクステンデッド・リアリティ)」または「Cross Reality(クロスリアリティ)」の略称で、現実世界と仮想世界を融合させることで、現実にはないものを知覚できる体験を生み出す技術の総称です。

重要なのは、XRが何か一つの特定の技術を指す言葉ではないという点です。後述するVR(Virtual Reality:仮想現実)、AR(Augmented Reality:拡張現実)、MR(Mixed Reality:複合現実)といった、現実世界と仮想世界を繋ぐさまざまな先端技術をすべて包含するアンブレラターム(包括的な用語)として理解するのが最も適切です。

これまで、VR、AR、MRはそれぞれ独立した技術分野として語られることが多くありました。しかし、技術の進化に伴い、これらの境界線は次第に曖昧になりつつあります。例えば、現実空間を認識しながら仮想オブジェクトを操作できるMRは、ARの発展形と捉えることもできますし、現実世界を遮断する度合いを調整できるデバイスも登場しています。

このように、各技術が互いの領域を横断(クロス)し、体験を拡張(エクステンド)していく中で、それらをまとめて表現する必要性から「XR」という言葉が使われるようになりました。

ユーザーは、専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)やスマートフォン、スマートグラスなどを通じてXRを体験します。これにより、以下のようなことが可能になります。

- 完全にCGで構築された仮想空間での会議やイベントへの参加(VR)

- 現実の風景にナビゲーション情報や商品の3Dモデルを重ねて表示(AR)

- 現実の工場設備に仮想の作業指示書を投影し、実際に触れるかのように操作(MR)

XR技術は、単にエンターテインメントの領域に留まるものではありません。コミュニケーションのあり方を変え、物理的な距離や時間の制約を取り払い、学習やトレーニングの効率を飛躍的に高めるなど、あらゆる産業においてイノベーションを創出する可能性を秘めています。

これまでのデジタル体験が、主に2Dのスクリーン(PCやスマートフォンの画面)の中で完結していたのに対し、XRは私たちのいる「空間」そのものをインターフェースに変えます。これにより、より直感的で没入感の高い、新しい次元のヒューマン・コンピューター・インタラクションが実現します。

XRが目指すのは、デジタル情報を「見る」だけの存在から、現実世界の一部として「体験」できる存在へと昇華させることです。この根本的な変化が、ビジネスプロセス、顧客体験、そして私たちのライフスタイルそのものを根底から変えていく原動力となるでしょう。

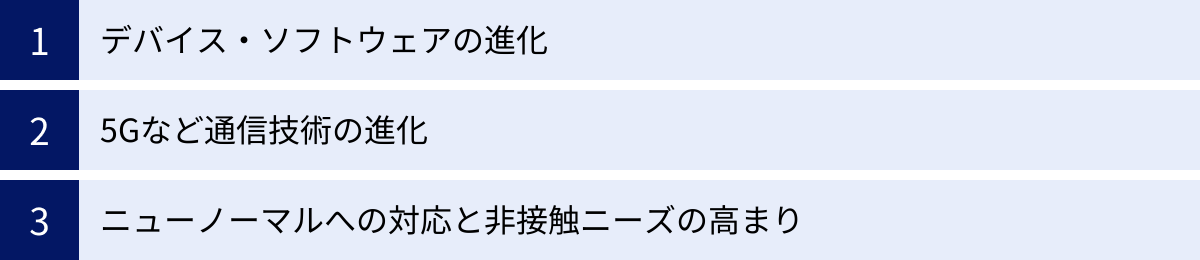

今、XRが注目される3つの理由

なぜ今、XR技術はこれほどまでに大きな注目を集めているのでしょうか。その背景には、技術的な成熟、社会インフラの変化、そして人々の価値観の変容という、3つの大きな潮流が深く関係しています。これらの要因が複合的に絡み合うことで、XRは単なる未来技術の構想から、現実的なソリューションとして社会に浸透し始めています。

① デバイス・ソフトウェアの進化

XR体験の質を左右する最も重要な要素は、ハードウェアであるデバイスと、その上で動作するソフトウェアの進化です。近年、この両面で著しい技術的ブレークスルーが起きています。

ハードウェアの進化

XR体験の中心となるヘッドマウントディスプレイ(HMD)やスマートグラスは、数年前に比べて格段に高性能かつ身近な存在になりました。

- 高解像度化・広視野角化: 初期のHMDは解像度が低く、スクリーンドア効果(画素間の格子が見えてしまう現象)が目立ちましたが、現在のデバイスは4K以上の高解像度パネルを搭載し、リアルな映像体験を提供します。また、視野角も広がり、より現実に近い没入感を得られるようになりました。

- 小型軽量化とスタンドアロン化: かつては高性能なPCと有線で接続する必要がある、重くて扱いにくいデバイスが主流でした。しかし現在では、PCを必要としない「スタンドアロン型」のデバイスが市場の牽引役となっています。これにより、ユーザーはケーブルの煩わしさから解放され、どこでも手軽にXR体験を楽しめるようになりました。本体の軽量化も進んでおり、長時間の利用における身体的な負担も軽減されつつあります。

- トラッキング技術の向上: ユーザーの動きを正確に追跡するトラッキング技術の精度向上は、XR体験の質を決定づける重要な要素です。

- 6DoF(Six Degrees of Freedom): 上下・前後・左右の「位置」と、頭の傾き(ピッチ・ヨー・ロール)の「回転」を追跡する6DoFが標準となったことで、ユーザーは仮想空間内を自由に歩き回れるようになりました。

- ハンドトラッキング: コントローラーを使わずに、ユーザー自身の「手」の動きを認識し、直感的に仮想オブジェクトを掴んだり、操作したりできる機能が普及し始めています。

- アイトラッキング(視線追跡): ユーザーがどこを見ているかを検知する技術です。これにより、視線だけでメニューを操作したり、アバターの表情をよりリアルにしたりできるほか、描画負荷を軽減する技術(フォビエイテッド・レンダリング)への応用も進んでいます。

- 低価格化: 技術の成熟と量産効果により、高性能なスタンドアロン型HMDが数万円台から購入できるようになりました。この価格帯の低下が、コンシューマー市場におけるXRの普及を大きく後押ししています。

ソフトウェアの進化

魅力的なXRコンテンツがなければ、どれだけデバイスが進化しても普及は進みません。ソフトウェア開発環境の成熟も、XRが注目される大きな理由です。

- 開発プラットフォームの普及: UnityやUnreal Engineといった高機能なゲームエンジンが、XRコンテンツ開発のデファクトスタンダードとなっています。これらのプラットフォームは、主要なXRデバイス向けのSDK(ソフトウェア開発キット)を標準でサポートしており、開発者は比較的容易にマルチプラットフォーム対応のコンテンツを制作できます。グラフィカルなインターフェースで直感的に開発を進められるため、専門のプログラマーでなくてもXRコンテンツ制作に参入しやすくなっています。

- アセットストアの充実: Unityの「Asset Store」やUnreal Engineの「Marketplace」では、3Dモデル、エフェクト、プログラムコードなど、開発に利用できる様々なデジタル資産(アセット)が販売・配布されています。これらを活用することで、開発者はゼロからすべてを制作する必要がなくなり、開発コストと時間を大幅に削減できます。

これらのハードウェアとソフトウェアの進化が相互に作用し、高品質なXR体験をより多くの人々が手軽に享受できる環境が整ってきたこと。これが、XRが今まさにブレークスルーを迎えようとしている第一の理由です。

② 5Gなど通信技術の進化

XRが提供するリッチな体験は、膨大な量のデータをリアルタイムで処理・通信することによって成り立っています。特に、高精細な3Dグラフィックスや360度動画を遅延なくストリーミングするためには、従来の通信技術では限界がありました。ここで大きな役割を果たすのが、第5世代移動通信システム「5G」です。

5Gが持つ「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの特徴は、それぞれがXR体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。

- 高速・大容量: 5Gは、4Gの数十倍から100倍ともいわれる通信速度を実現します。この圧倒的なデータ転送能力により、これまでデバイス本体にダウンロードする必要があった大容量のXRコンテンツを、ストリーミングで楽しめるようになります。さらに重要なのが「クラウドレンダリング(エッジコンピューティング)」の実現です。これは、XRコンテンツの複雑な描画処理(レンダリング)を、デバイス本体ではなく、クラウド上の高性能なサーバーで行い、その映像結果だけをデバイスにストリーミングする技術です。これにより、デバイス側は映像の受信と表示に専念すればよいため、より安価で軽量なデバイスでも、超高品質なXR体験が可能になります。

- 高信頼・低遅延: 5Gの遅延(データが送信されてから受信されるまでの時間)は1ミリ秒程度と、人間が知覚できないレベルにまで抑えられます。この低遅延性は、XR体験の質において極めて重要です。例えば、VRで自分の動きと映像の間に遅延があると、脳が混乱して「VR酔い」と呼ばれる乗り物酔いに似た症状を引き起こしやすくなります。5Gの低遅延通信は、このVR酔いを大幅に軽減し、より快適で長時間の利用を可能にします。また、遠隔地にあるロボットアームをXRで操作するといった、リアルタイム性が厳しく求められる産業応用においても、この低遅延性は不可欠です。

- 多数同時接続: 5Gは、1平方キロメートルあたり100万台という、4Gの約100倍のデバイスを同時にネットワークに接続できます。これにより、スタジアムでのスポーツ観戦や大規模な音楽ライブなどで、数万人規模の観客がそれぞれXRデバイスを装着し、リアルタイムに情報を共有したり、インタラクティブな体験をしたりするといった、全く新しい形のエンターテインメントが実現可能になります。

このように、5Gという強力な通信インフラの登場と普及が、これまで技術的な制約で実現が難しかった高度なXRアプリケーションの社会実装を現実のものとしつつあるのです。

③ ニューノーマルへの対応と非接触ニーズの高まり

技術的な進化に加え、社会的な環境の変化もXR普及の大きな追い風となっています。特に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックを契機として定着した「ニューノーマル(新常態)」は、XR技術の価値を再認識させるきっかけとなりました。

- リモートワークとコミュニケーションの課題: パンデミックにより、多くの企業でリモートワークが急速に普及しました。一方で、Web会議やチャットツールだけでは、対面でのコミュニケーションに比べて「一体感の醸成が難しい」「偶発的な雑談から生まれるアイデアが減った」といった課題も浮き彫りになりました。XRは、この課題に対する強力なソリューションを提供します。アバターを介して仮想オフィスに集まり、身振り手振りを交えながら会話したり、3Dのオブジェクトやホワイトボードを共有したりすることで、物理的な距離を超えた臨場感のあるコラボレーションが可能になります。これは、単なる業務効率化に留まらず、組織の一体感や創造性を維持・向上させる上で大きな意味を持ちます。

- 非接触・非対面ソリューションへの需要: 人と人との物理的な接触を避ける必要がある状況下で、XRは様々な活動を代替・補完する役割を担います。

- 遠隔作業支援: 現場の作業員が装着したスマートグラスの映像を、遠隔地にいる熟練技術者が共有し、ARで指示を書き込むことで、まるで隣にいるかのように的確なサポートを行えます。これにより、専門家の移動コストや感染リスクを低減できます。

- バーチャルイベント・展示会: 物理的な会場に人を集めることが難しい場合でも、VR空間で大規模なイベントや展示会を開催できます。参加者は世界中どこからでもアバターとして参加し、製品を見たり、商談を行ったりできます。

- オンラインショッピングの体験向上: ECサイトで衣類をバーチャル試着したり、自宅の部屋に実物大の家具をARで配置したりすることで、オンラインでありながらリアルに近い購買体験を提供できます。これにより、顧客満足度の向上と購入後のミスマッチ削減に繋がります。

このように、ニューノーマル時代において浮上した「物理的な制約をいかに乗り越えるか」という社会全体の課題に対し、XRは非常に有効な答えを提示しています。パンデミックは、XRがエンターテインメントだけでなく、社会や経済活動を維持・発展させるための必須技術となり得ることを証明したと言えるでしょう。

XRとVR・AR・MR・SRの違い

XRは、VR・AR・MR・SRといった関連技術の総称であると説明しました。ここでは、それぞれの技術が具体的にどのようなもので、どのような違いがあるのかを詳しく解説します。これらの違いを理解することは、XRの全体像を把握する上で非常に重要です。

| 技術名称 | 英語名称 (略称) | 現実世界との関わり | 体験の主軸 | 主なデバイス |

|---|---|---|---|---|

| 仮想現実 | Virtual Reality (VR) | 遮断する | 仮想世界に没入する | ヘッドマウントディスプレイ (HMD) |

| 拡張現実 | Augmented Reality (AR) | 重ね合わせる | 現実世界を拡張する | スマートフォン、スマートグラス |

| 複合現実 | Mixed Reality (MR) | 融合させる | 現実と仮想が相互作用する | ホログラフィックデバイス、MRヘッドセット |

| 代替現実 | Substitutional Reality (SR) | 差し替える | 過去と現在を混同させる | 専用の実験システム |

VR(Virtual Reality:仮想現実)

VRは、ユーザーの視覚と聴覚を完全に覆い、現実世界から遮断されたCGなどの人工的な仮想空間に没入させる技術です。「仮想現実」という名前の通り、体験の主役はあくまで「仮想」の側にあります。

仕組みと特徴

VRの最大の特徴は、「没入感(イマージョン)」です。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着すると、視界は360度すべて仮想空間に置き換わります。ヘッドトラッキング機能により、ユーザーが頭を動かすと、それに合わせて仮想空間の映像も追従するため、まるで本当にその場にいるかのような感覚(プレゼンス)を得られます。多くのVRシステムでは、両手に持つコントローラーを使って仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、移動したりといったインタラクションが可能です。

具体例

VRの用途は非常に幅広く、特に以下のような分野で活用が進んでいます。

- ゲーム・エンターテインメント: VRの能力を最も分かりやすく体験できる分野です。ファンタジーの世界の主人公になったり、レーシングカーのコックピットに座ったりと、現実では不可能な体験ができます。

- シミュレーショントレーニング: 航空機のパイロット訓練、外科医の手術シミュレーション、工場の危険作業訓練など、現実ではコストがかかったり危険が伴ったりするトレーニングを、安全かつ低コストで繰り返し行えます。

- バーチャル旅行・不動産内覧: 自宅にいながら世界中の観光地を訪れたり、まだ建設されていないマンションの室内を歩き回ったりできます。物理的な移動の制約を受けずに、場所の雰囲気をリアルに体感できるのが利点です。

- バーチャル会議・ソーシャルVR: アバターとして仮想空間に集まり、遠隔地の同僚や友人とコミュニケーションを取ることができます。

AR(Augmented Reality:拡張現実)

ARは、現実世界の風景に、デジタル情報(テキスト、画像、3Dモデルなど)を重ねて表示することで、現実を「拡張」する技術です。「拡張現実」という名前の通り、体験の主役はあくまで「現実」の側にあります。VRのように現実を遮断するのではなく、現実世界をベースに付加価値を与える点が大きな違いです。

仕組みと特徴

ARは、主にスマートフォンのカメラや、透明なレンズを持つスマートグラスなどを通じて体験します。デバイスのカメラが捉えた現実の映像を解析し、特定の位置やマーカー(QRコードなど)を認識して、その上にCGを重ねて表示します。ユーザーは、現実世界とデジタル情報が共存している様子を1つの画面で同時に見ることになります。

具体例

ARは、私たちの日常生活に最も浸透しているXR技術と言えるでしょう。

- ゲーム: 現実世界にキャラクターが出現し、捕まえたり一緒に写真を撮ったりするスマートフォンゲームは、ARの代表的な成功例です。

- 家具・家電の試し置き: ECアプリで、購入したい家具や家電の3Dモデルを、自宅の部屋に実物大で表示できます。サイズ感や部屋の雰囲気との相性を事前に確認できるため、購入の失敗を防げます。

- ナビゲーション: スマートフォンのカメラを街にかざすと、進むべき方向が矢印で路面に表示されたり、目的地の建物に情報がポップアップしたりします。地図を読むのが苦手な人でも直感的に道を理解できます。

- マニュアル・作業支援: 工場の機械や製品にカメラをかざすと、メンテナンスの手順や部品名がARで表示されます。紙のマニュアルを探す手間が省け、作業効率と正確性が向上します。

MR(Mixed Reality:複合現実)

MRは、現実世界と仮想世界を単に重ねるだけでなく、より高度に「融合」させ、両者が相互に影響を与え合う空間を構築する技術です。ARをさらに発展させた概念と位置づけられ、VRとARの中間にあたる技術とも言えます。

仕組みと特徴

MRの最大の特徴は、「現実空間の認識」と「インタラクション」にあります。MRデバイスは、内蔵された深度センサーなどで現実空間の壁、床、机といった物体の形状や位置をリアルタイムに認識(スキャン)します。これにより、以下のようなことが可能になります。

- 仮想オブジェクトの現実空間への固定: 仮想のデジタル情報を、現実の机の上に置いたり、壁に掛けたりできます。ユーザーが回り込んでも、その場に固定されたままに見えます。

- オクルージョン: 現実の物体と仮想オブジェクトの前後関係を正しく認識し、例えば、仮想のキャラクターが現実の柱の裏に隠れるといった表現が可能です。

- 物理的な相互作用: 仮想のボールを投げると、現実の床や壁で跳ね返るといった、物理法則に基づいたインタラクションを実現できます。

ユーザーは、ハンドトラッキングや音声認識によって、現実空間に融合した仮想オブジェクトを、あたかも実在するかのように直接手で掴んだり、動かしたりできます。

具体例

MRは、特に産業分野での活用が期待されています。

- 遠隔作業支援: 現場作業員が見ている現実の光景に、遠隔地の専門家が仮想の指示や3Dモデルを正確に配置し、作業をサポートします。

- 設計・製造: 自動車や建築物の3D設計データを、現実の空間に実物大で表示し、複数人でデザインレビューを行ったり、組み立てのシミュレーションを行ったりします。

- 医療: 手術中に、患者のCT/MRIデータを3Dホログラムとして術野に重ねて表示し、執刀の精度を高める支援を行います。

SR(Substitutional Reality:代替現実)

SRは、VR、AR、MRとは少し毛色の異なる技術で、あらかじめ記録しておいた過去の映像と、今現在リアルタイムで見ている映像を巧みに編集して差し替えることで、現実を「代替」する体験を生み出す技術です。「代替現実」という名前の通り、ユーザーに、実際には起きていないことを、あたかも今ここで起きているかのように錯覚させることが目的です。

仕組みと特徴

SRは、理化学研究所で開発された技術で、心理学や認知科学の知見が応用されています。SRシステムでは、ユーザーはHMDを装着しますが、そのHMDにはカメラがついており、まずは現実の風景がそのまま映し出されます。ユーザーがその環境に慣れたところで、映像を、全く同じ場所で事前に撮影しておいた過去の映像へと、ユーザーが気づかないように切り替えます。巧妙に切り替えることで、被験者は、目の前で起きていることが過去の出来事であることに気づかず、現実の出来事として認識し続けます。

応用分野

SRはまだ研究開発段階の技術ですが、その特性から以下のような応用が期待されています。

- 心理療法: トラウマ(心的外傷)の原因となった出来事を、安全な環境下で再体験させ、徐々に恐怖を克服していく「暴露療法」などへの応用が考えられています。

- 新しいエンターテインメント: 現実と虚構の境界線を曖昧にする、新しい形のホラー体験や演劇、アート作品の創出。

VR/AR/MRが主に「空間」の認識や操作に関わる技術であるのに対し、SRは「時間」の認識に介入するという点で、非常にユニークな技術と言えるでしょう。

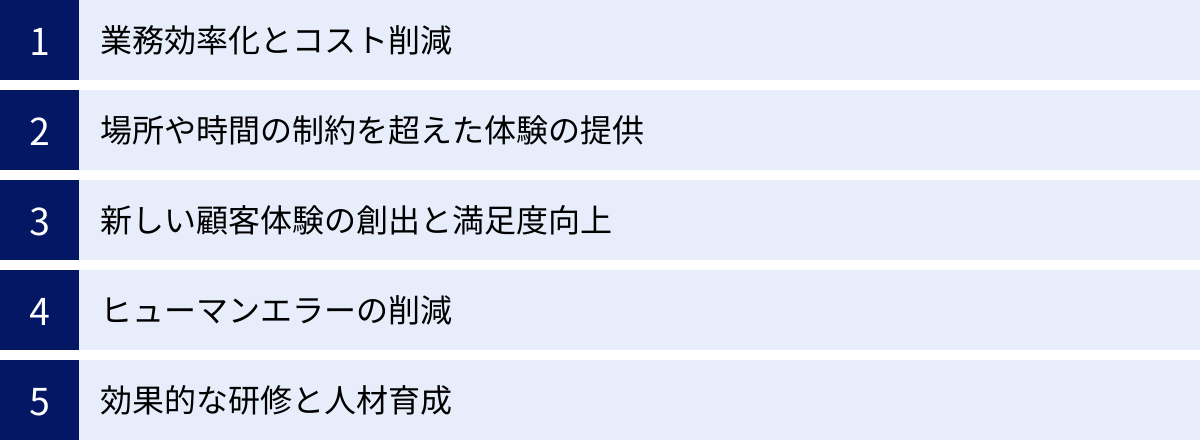

XRをビジネスに導入する5つのメリット

XR技術は、エンターテインメントや個人の楽しみだけでなく、ビジネスの現場においても計り知れない価値をもたらします。業務プロセスの変革から新しい顧客体験の創出まで、そのメリットは多岐にわたります。ここでは、企業がXRを導入することで得られる代表的な5つのメリットを、具体的なシナリオと共に解説します。

① 業務効率化とコスト削減

XR技術は、従来の業務プロセスに内在していた非効率な部分を解消し、時間的・金銭的なコストを大幅に削減する力を持っています。

- 試作品(モックアップ)制作の削減: 製造業における製品開発では、デザインや機能性を確認するために、物理的な試作品を何度も制作するのが一般的でした。しかし、これには多大な費用と時間がかかります。MRやVRを活用すれば、3Dの設計データを実物大の仮想モデルとして関係者全員で共有できます。色や形状の変更も瞬時に反映でき、物理的な試作品がなくても、デザインレビューやユーザビリティテストを詳細に行えます。これにより、開発期間の短縮と試作品制作コストの劇的な削減が実現します。

- 遠隔作業支援による移動コストの削減: 工場の設備にトラブルが発生した際、これまでは専門の技術者が現地に赴くまで生産がストップしてしまうケースが多くありました。AR/MRを活用した遠隔作業支援システムを導入すれば、現地の作業員が装着したスマートグラスの映像を通して、専門家が遠隔地から状況を正確に把握できます。ARマーカーで修理箇所を指し示したり、マニュアルを空間に表示したりすることで、まるで隣にいるかのような的確な指示が可能となり、迅速な問題解決に繋がります。これにより、専門家の出張にかかる交通費や宿泊費、移動時間を削減できるだけでなく、ダウンタイム(機械の停止時間)の短縮にも大きく貢献します。

- 作業プロセスの最適化: 物流倉庫でのピッキング作業や、複雑な機器の組み立て作業において、ARグラスは作業者の視界に必要な情報を直接表示します。次に取るべき商品の場所、数量、組み立て手順などがハンズフリーで確認できるため、作業者はマニュアルを見たり、端末を操作したりするために作業を中断する必要がありません。これにより、作業時間の短縮とミスの削減を両立させ、生産性を向上させることができます。

② 場所や時間の制約を超えた体験の提供

XRは、物理的な距離や時間の壁を取り払い、これまで不可能だった新しい働き方やサービス提供を可能にします。

- 臨場感のあるリモートコラボレーション: リモートワークが普及する一方で、オンラインでのコミュニケーションに物足りなさを感じる声も少なくありません。VRを用いたバーチャルオフィスや会議システムは、この課題を解決します。参加者はアバターとして同じ仮想空間に集まり、ジェスチャーや空間オーディオ(声の聞こえ方が距離や方向によって変わる技術)によって、対面に近い臨場感で議論できます。共有のホワイトボードにアイデアを書き出したり、3Dモデルを囲んでレビューしたりすることで、創造的なコラボレーションを促進します。

- どこからでも参加できるバーチャル内覧・ショールーム: 不動産業界では、顧客が遠隔地に住んでいる場合や、多忙で現地を訪れる時間がない場合に、機会損失が発生しがちでした。VR内覧を導入すれば、顧客は自宅にいながら、複数の物件をリアルなスケール感で体験できます。建設前のマンションでも、完成後の様子を忠実に再現した空間を歩き回ることが可能です。同様に、自動車メーカーや家具店がバーチャルショールームを開設すれば、24時間365日、世界中の顧客に対して商品を魅力的にアピールできます。

- グローバルな共同作業の実現: 世界中に拠点を持つ企業が新製品を開発する際、各国のエンジニアが物理的に一箇所に集まるのは困難です。しかし、XR空間であれば、国境を越えてデザイナーやエンジニアが同じ仮想プロトタイプを囲み、リアルタイムで設計に関する議論や修正作業を行えます。これにより、グローバルチームの連携を強化し、開発のスピードと質を高めることができます。

③ 新しい顧客体験の創出と満足度向上

XRは、単なる情報提供に留まらない、没入型でインタラクティブな体験を顧客に提供することで、ブランドエンゲージメントと顧客満足度を新たなレベルへと引き上げます。

- 購買体験の革新: 小売・EC業界において、XRは「試せない」というオンラインショッピングの最大の弱点を克服します。アパレルブランドのアプリで自分のアバターに服をバーチャル試着させたり、スマートフォンのカメラを通して自宅の部屋に実物大のソファをARで試し置きしたりできます。これにより、顧客は購入前に商品のフィット感やサイズ感をリアルに確認でき、購買意欲が高まると同時に、購入後の「イメージと違った」というミスマッチを防ぎ、返品率の低下にも繋がります。

- エンターテインメント体験の拡張: 音楽ライブやスポーツ観戦は、XRによって全く新しい体験へと進化します。VRライブでは、最前列やステージ上といった現実では不可能な視点からパフォーマンスを楽しんだり、世界中のファンとアバターで交流したりできます。スポーツ観戦では、ARグラスを通して、選手のスタッツやボールの軌道といった情報がリアルタイムで競技フィールドに重ねて表示され、より深く、戦術的に試合を理解できます。

- インタラクティブなマーケティング・広告: 従来の一方的な広告ではなく、ユーザーが参加できるインタラクティブなプロモーションが可能になります。例えば、商品のパッケージにARマーカーを印刷し、スマートフォンをかざすとブランドのキャラクターが現れて製品の使い方を説明してくれたり、ミニゲームが始まったりする仕掛けです。こうした「楽しい体験」を通じてブランドへの親近感を醸成し、顧客ロイヤルティを高めることができます。

④ ヒューマンエラーの削減

人間の注意力や記憶力には限界があり、特に複雑で繰り返しが多い作業では、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。XRは、必要な情報を必要なタイミングで直感的に提示することで、こうした人為的ミスを未然に防ぎます。

- 視覚的な作業指示によるミスの防止: 航空機のメンテナンスや精密機器の組み立てなど、手順が複雑で間違いが許されない作業において、ARは絶大な効果を発揮します。作業者がARグラスを装着すると、次に締めるべきボルトが光って見えたり、使うべき工具の3Dモデルが表示されたりします。紙のマニュアルと現物を何度も見比べる必要がなくなり、作業に集中できるため、手順の飛ばしや間違いといったヒューマンエラーを劇的に削減できます。

- 遠隔からのリアルタイム検品: 建設現場で、鉄筋が正しく組まれているかを確認する配筋検査において、MRデバイスは設計図(BIM/CIMデータ)を現実の鉄筋に正確に重ねて表示します。これにより、設計図とのズレや間違いを一目で発見でき、検査の精度と効率が向上します。従来のように図面とメジャーを手に何度も確認する作業に比べ、見落としなどのヒューマンエラーを大幅に減らすことができます。

- 医療現場での安全性向上: 外科手術において、執刀医はMRグラスを装着することで、患者の体内に隠れている血管や腫瘍の位置を、CTやMRIの3Dデータとして術野に重ねて見ることができます。これにより、傷つけるべきでない組織を避けながら、より正確な切除が可能となり、手術の安全性を高めることに貢献します。

⑤ 効果的な研修と人材育成

人材の育成はあらゆる企業にとって重要な課題ですが、従来の研修方法には多くの制約がありました。XRは、安全かつ効率的で、学習効果の高い新しい研修の形を提供します。

- 危険な作業の安全なシミュレーション: 建設現場での高所作業、化学プラントでの緊急時対応、電気設備の操作など、現実世界で訓練を行うには大きな危険が伴う作業があります。VRシミュレーションを使えば、リアルに再現された仮想空間内で、何度でも失敗しながら安全に訓練できます。これにより、受講者は実践的なスキルと危機対応能力を、リスクなく身につけることができます。

- 高コストな研修の低コスト化: 航空機のフライトシミュレーターや高価な医療機器など、研修に用いる機材自体が非常に高価な場合があります。VRであれば、これらの高価な機材をデジタルで忠実に再現し、ソフトウェアとして複数の拠点で同時に利用できるため、物理的な機材の購入・維持コストを大幅に削減できます。

- 実践的な対人スキルの向上: 接客業や営業職におけるロールプレイング研修も、VRでより効果的に行えます。様々な性格や要望を持つAIアバターの顧客を相手に、クレーム対応や商談のシミュレーションを繰り返し行うことができます。人間のトレーナーが相手をする場合と異なり、気兼ねなく何度でも挑戦でき、客観的なフィードバックを得られるため、効果的に対人スキルを磨くことが可能です。

- 技術伝承の促進: 熟練技術者が持つ「匠の技」は、言語化が難しく、若手への伝承が課題となっています。熟練者の手元の動きを3Dデータとして記録し、AR/MRで若手の視界に重ねて表示することで、「見て学ぶ」プロセスをデジタルで支援し、暗黙知の効率的な伝承を促進します。

XRの市場規模と将来性

XR技術は、もはや単なる未来のコンセプトではなく、着実に成長を続ける巨大な市場を形成しつつあります。その市場規模と将来性を客観的なデータから読み解くことは、XRのビジネスにおける重要性を理解する上で不可欠です。

世界のXR市場は、今後数年間で爆発的な成長が見込まれています。 様々な調査会社がその将来性を高く評価しており、具体的な予測値は異なるものの、いずれも右肩上がりの成長を描いています。

例えば、総務省が公開している「令和5年版 情報通信白書」では、世界のXR市場(AR/VR関連市場)の規模は2022年の290億ドルから、2026年には1,000億ドルを超え、2030年には約4,643億ドルにまで拡大すると予測されています。このデータは、XR市場が今後10年足らずで15倍以上に成長する可能性を示唆しており、その驚異的なポテンシャルを物語っています。

(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

また、IT専門調査会社であるIDC Japan株式会社の調査によると、AR/VRのハードウェア、ソフトウェア、サービスを合計した日本の国内市場における2022年の支出額は2,154億円であり、2022年から2027年にかけての年間平均成長率(CAGR)は20.3%で推移し、2027年には5,447億円に達すると予測されています。

(参照:IDC Japan株式会社 プレスリリース「国内AR/VR市場予測を発表」2023年9月26日)

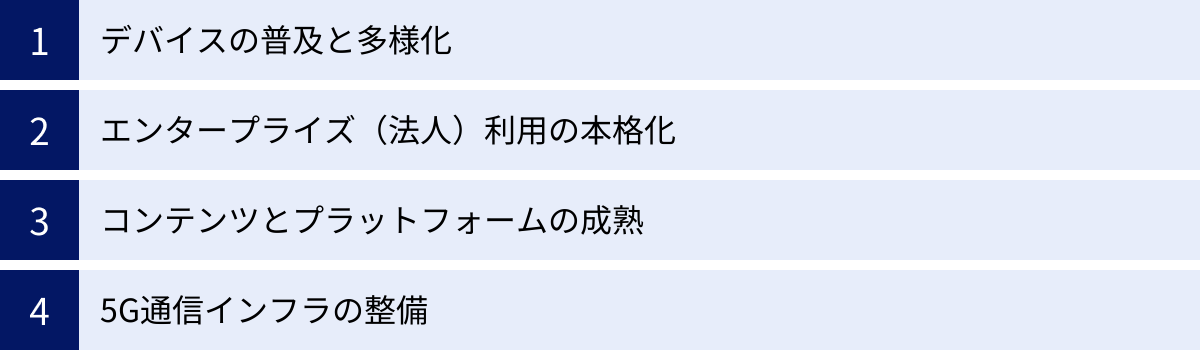

このような急成長を支える要因は、これまで述べてきた技術的・社会的背景にあります。

- デバイスの普及と多様化: Meta Questシリーズのようなコンシューマー向けVRヘッドセットの成功に加え、Apple Vision Proのような超高性能なMRデバイスの登場は、市場全体の活性化と技術革新を加速させます。今後はさらに軽量で安価なスマートグラスなども登場し、利用シーンが拡大していくと予想されます。

- エンタープライズ(法人)利用の本格化: 当初はゲームなどのコンシューマー向け利用が市場を牽引していましたが、近年は製造、医療、小売、教育といった産業分野での活用(エンタープライズ利用)が成長の大きな原動力となっています。業務効率化、コスト削減、人材育成といった明確なROI(投資対効果)が見込めるため、今後ますます多くの企業がXRの導入を進めていくでしょう。IDCの予測でも、2027年には国内市場の支出額の約6割を法人向けが占めるとされています。

- コンテンツとプラットフォームの成熟: UnityやUnreal Engineといった開発ツールの進化に加え、法人向けのXRソリューションを提供するプラットフォームも多数登場しています。これにより、企業は自社の課題に合わせて最適なXRコンテンツを比較的容易に開発・導入できるようになりました。

- 5G通信インフラの整備: 全国的に5Gのエリアが拡大することで、クラウドレンダリングを活用した高品質なXR体験がどこでも可能になり、市場の裾野をさらに広げることが期待されます。

将来的に、XRは単独の技術市場としてだけでなく、メタバースやWeb3.0といった次世代のインターネット経済圏を支える基盤技術としての役割を担っていきます。人々が仮想空間で働き、学び、交流することが当たり前になる社会において、その世界へのアクセス手段となるXRデバイスと関連サービスは、現在のスマートフォンやPCのように、社会インフラの一部として不可欠な存在になる可能性があります。

結論として、XR市場は黎明期を終え、本格的な成長期へと突入しています。その市場規模は今後も拡大を続け、あらゆる産業に大きなインパクトを与える、持続的かつ巨大なビジネスチャンスを秘めた領域であることは間違いないでしょう。

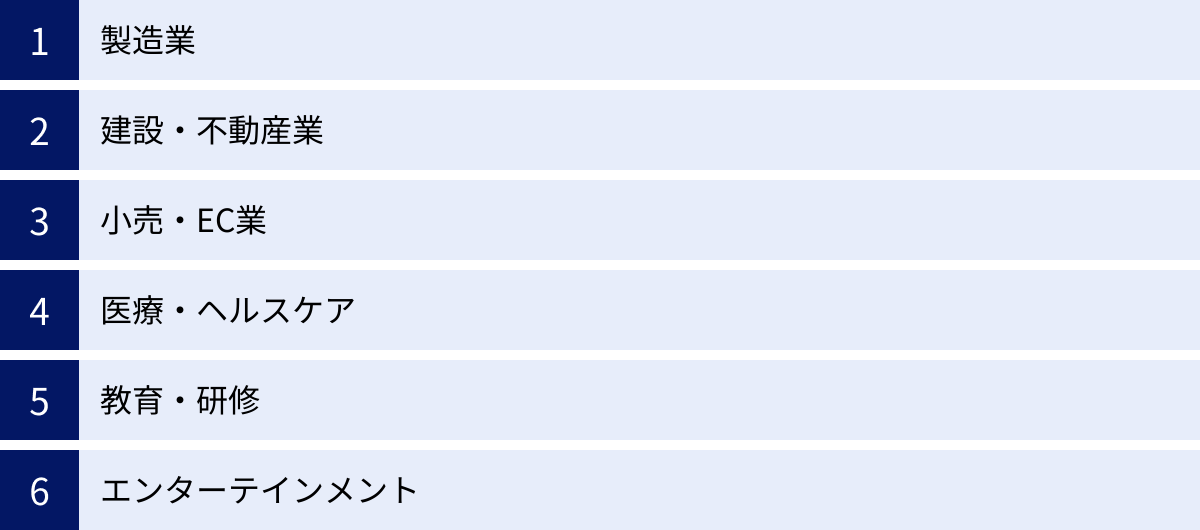

【業界別】XRのビジネス活用分野

XR技術の応用範囲は非常に広く、既にさまざまな産業でその導入が進み、具体的な成果を上げています。ここでは、代表的な業界をいくつか取り上げ、それぞれでXRがどのように活用されているのか、具体的な事例を交えて解説します。

製造業

製造業は、設計から製造、保守、研修に至るまで、サプライチェーンのあらゆる段階でXR技術の恩恵を受けられる、最も親和性の高い業界の一つです。

- 設計・開発: 従来、物理的な試作品(モックアップ)で行われていたデザインレビューは、VR/MR空間で3D CADデータを実物大で可視化することで代替されます。これにより、関係者は世界中のどこからでも同じ仮想プロトタイプを囲んで議論でき、デザインの修正や干渉チェックを迅速に行えます。開発期間の短縮とコスト削減に直結する活用法です。

- 製造・組み立て: 複雑な製品の組み立てラインでは、作業者が装着したARグラスの視界に、次に使用する部品や手順、締め付けるトルク値などがリアルタイムで表示されます。作業者はマニュアルに目を落とす必要がなく、両手を自由に使えるため、作業効率が向上し、ヒューマンエラーが大幅に削減されます。

- 品質管理: 完成した製品にARデバイスをかざすと、設計図が製品の上に正確に重ねて表示されます。これにより、設計とのズレや部品の欠落などを瞬時に、かつ直感的に発見でき、品質検査の精度とスピードが向上します。

- 保守・メンテナンス: 現場の若手作業員が設備の修理を行う際、AR/MRデバイスを通じて遠隔地の熟練技術者から支援を受けられます。現場の映像を共有し、熟練者が「このバルブを回して」といった指示をARマーカーで具体的に示すことで、まるで隣にいるかのような的確なサポートが可能です。

建設・不動産業

人手不足や技術承継が深刻な課題となっている建設業界、そして顧客体験の向上が求められる不動産業界においても、XRは強力なソリューションとなります。

- 建設(施工管理・合意形成): 建設業界では、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)と呼ばれる3Dモデルデータの活用が進んでいます。このBIM/CIMデータを建設現場でMRデバイスを用いて現実の風景に重ね合わせることで、設計図通りに施工が進んでいるかの確認(出来形管理)や、配筋検査などを効率化できます。また、施主や関係者に完成後のイメージをリアルに伝えることで、スムーズな合意形成を促進します。

- 不動産(バーチャル内覧): 顧客は、VRヘッドセットやPC、スマートフォンを使って、遠隔地から物件を360度自由に見学できます。まだ建設中で実物がない新築マンションでも、完成後の様子を忠実に再現した空間を歩き回ることが可能です。これにより、顧客の移動負担を軽減し、より多くの潜在顧客にアプローチできます。

- 都市計画・景観シミュレーション: 新しいビルやインフラを建設する際に、その3DモデルをXRで都市の風景に配置し、景観への影響や日照の変化などを事前にシミュレーションします。これにより、住民や関係者への説明が容易になり、計画段階での問題点を洗い出すことができます。

小売・EC業

顧客体験の向上が競争力の源泉となる小売・EC業界では、XRはオンラインとオフラインの垣根を越えた新しいショッピング体験を創出します。

- AR試し置き・バーチャル試着: ECサイトの最大の課題であった「商品を試せない」点を克服します。スマートフォンのカメラを通して、自宅の部屋に実物大の家具や家電をARで配置したり、自分の顔にARでメイクを施したり、アバターに服をバーチャ-ルで試着させたりできます。これにより、購入後のミスマッチを防ぎ、顧客満足度とコンバージョン率の向上に貢献します。

- バーチャルストア: 現実の店舗を忠実に再現したVR空間や、VRならではの独創的なデザインの仮想店舗をオンライン上に構築します。顧客はアバターとして店内を自由に見て回り、インタラクティブな商品情報を得たり、友人と一緒に買い物を楽しんだりできます。ブランドの世界観を深く体験してもらうための強力なツールとなります。

- 店舗内ナビゲーション・情報提供: 大規模な商業施設やスーパーマーケットで、ARナビゲーションアプリが顧客を目的の商品の棚まで誘導します。また、商品にスマートフォンをかざすと、産地情報や口コミ、おすすめのレシピなどがARで表示されるなど、付加価値の高い情報を提供できます。

医療・ヘルスケア

人命に関わる医療分野では、XRは手術の精度向上、医療教育の質の向上、そして新しい治療法の開発に貢献しています。

- 手術支援: 執刀医がMRデバイスを装着し、患者のCT/MRIから作成した臓器の3Dモデルを、実際の手術部位に重ねて表示します。これにより、体内の血管や神経、腫瘍の位置を正確に把握しながら手術を進めることができ、より安全で低侵襲な手技を支援します。

- 医療教育・トレーニング: 医学生や研修医は、VRを用いて人体の解剖をインタラクティブに学んだり、難易度の高い手術手技をリアルなシミュレーターで繰り返し練習したりできます。献体や高価なトレーニング機器がなくても、実践的なスキルを安全かつ効率的に習得できます。

- リハビリテーション・メンタルヘルス: 脳卒中後のリハビリなどを、ゲーム感覚で楽しく行えるVRコンテンツが開発されています。モチベーションを維持しやすく、回復を促進する効果が期待されます。また、高所恐怖症や対人恐怖症などの不安障害に対し、VR空間で安全に恐怖の対象と向き合う「暴露療法」も有効な治療法として注目されています。

教育・研修

教育分野におけるXRの活用は、企業の新人研修から学校教育まで、幅広い場面で学習効果の最大化をもたらします。

- 企業研修: 前述の通り、危険作業、高価な機材の操作、クレーム対応といった様々なシナリオをVRで安全に、かつ低コストで体験できます。失敗から学ぶ機会を豊富に提供することで、座学だけでは得られない実践的なスキルの定着を促進します。

- 学校教育: VRを使えば、生徒たちは教科書の中の世界に実際に入り込むことができます。古代ローマの街並みを散策したり、人体の内部を探検したり、深海や宇宙空間を訪れたりと、現実では不可能な体験を通じて、知的好奇心と理解を深めます。

- 遠隔教育: 遠隔地に住む生徒が、都市部の学校の授業にアバターとしてリアルタイムで参加したり、複数校の生徒が同じVR空間に集まって共同で実験を行ったりと、教育機会の格差を是正するツールとしても期待されています。

エンターテインメント

XR技術が最も早くから活用され、進化を遂げてきたのがエンターテインメント分野です。今後も、これまでにない新しい感動と興奮を生み出し続けます。

- ゲーム: VR/ARゲームは、プレイヤー自身が物語の世界に入り込む、究極の没入体験を提供します。

- ライブ・イベント: バーチャルライブでは、アーティストとファンがアバターとして仮想空間に集い、物理的な距離を超えた一体感を共有します。現実のライブ会場でも、AR技術を使ってステージに特殊なエフェクトを加えたり、好きなアーティストだけをズームアップして見たりといった、新しい楽しみ方が可能になります。

- スポーツ観戦: スタジアムでARグラスをかけると、選手の詳細なデータやボールの軌跡、様々なアングルからのリプレイ映像などが、現実のフィールドに重ねて表示されます。テレビ観戦と現地観戦の利点を融合した、新しい観戦スタイルが生まれます。

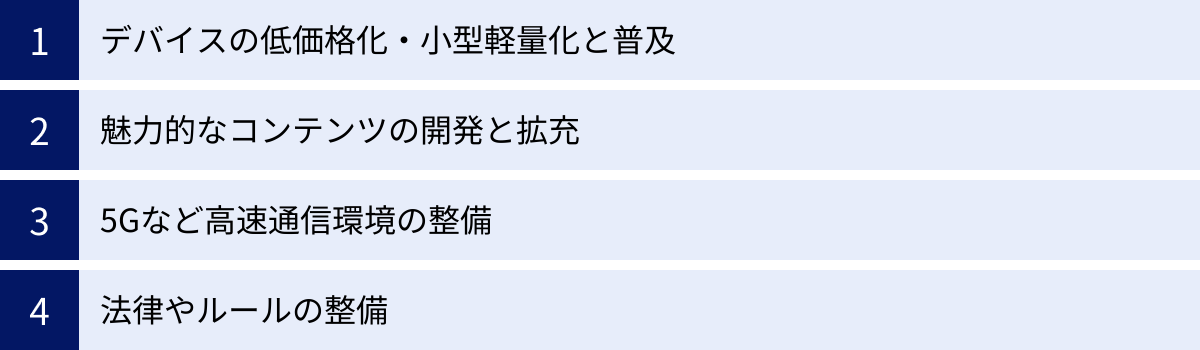

XRが抱える今後の課題

XR技術は輝かしい未来を予感させる一方で、そのポテンシャルを社会全体で享受するためには、まだ乗り越えるべきいくつかの課題が存在します。これらの課題を正しく認識し、解決に向けた取り組みを進めることが、XRの健全な普及には不可欠です。

デバイスの低価格化・小型軽量化と普及

XR体験の入り口となるデバイス(HMDやスマートグラス)は、XR普及における最大の鍵であり、同時に大きな課題でもあります。

- 価格: 高性能なスタンドアロン型VRヘッドセットは数万円台から購入できるようになり、以前に比べて格段に身近になりました。しかし、一般消費者が気軽に購入するにはまだ高価であると感じる層も少なくありません。特に、Apple Vision Proに代表されるような高性能なMRデバイスは、数十万円と非常に高価であり、当面は法人利用や一部のアーリーアダプターに限られるでしょう。スマートフォン並みの価格帯で十分な性能を持つデバイスが登場することが、本格的な普及の起爆剤となります。

- サイズ・重量・デザイン: 長時間装着しても疲れないための小型化・軽量化は、常に求められる課題です。現在のHMDは、まだ「ゴーグル」としての存在感が大きく、日常生活で自然に使えるデザインとは言えません。将来的には、普通のメガネと見分けがつかないような、軽量でスタイリッシュなスマートグラスの実現が期待されています。これが実現すれば、人々は一日中XRデバイスを装着し、現実世界とデジタル情報をシームレスに行き来するようになるかもしれません。

- 装着感とVR酔い: デバイスの重量バランスやフィット感は、快適な体験に直結します。また、映像の遅延やフレームレートの低下によって引き起こされる「VR酔い」は、ユーザー体験を著しく損なう要因です。ハードウェアとソフトウェアの両面から、これらの問題をさらに改善していく必要があります。

- バッテリー持続時間: スタンドアロン型デバイスは、バッテリー駆動時間の制約を受けます。特に屋外での利用や長時間の業務利用を想定した場合、現在の2〜3時間程度の駆動時間では不十分なケースが多く、さらなる改善が求められます。

魅力的なコンテンツの開発と拡充

優れたハードウェアが存在しても、それを使いたいと思わせる魅力的なソフトウェア(コンテンツやアプリケーション)がなければ、普及は進みません。「鶏が先か、卵が先か」という問題に似ており、デバイスの普及とコンテンツの充実は相互に影響し合います。

- キラーコンテンツの不足: XRの価値を決定づけ、多くの人々を惹きつける「キラーコンテンツ(またはキラーアプリ)」の存在が不可欠です。ゲーム分野ではいくつかのヒット作が生まれていますが、ビジネスや日常生活の領域において、「これがないと困る」と言われるような決定的なアプリケーションはまだ少ないのが現状です。

- 開発コストと専門知識: 高品質なXRコンテンツの開発には、3Dモデリングやインタラクションデザインなど、従来のソフトウェア開発とは異なる専門的なスキルと高いコストが必要です。開発ツールの進化により参入障壁は下がりつつありますが、優れたXR体験をデザインできる人材はまだ不足しています。

- ビジネスにおけるROIの証明: 企業がXR導入に踏み切るためには、その投資対効果(ROI)が明確でなければなりません。単に「新しい技術だから」という理由だけでは、本格的な予算を投じるのは困難です。「XRを導入した結果、生産性が〇%向上した」「研修コストを〇〇円削減できた」といった、具体的な成功事例や定量的なデータを積み重ねていくことが、産業利用を加速させる上で重要になります。

5Gなど高速通信環境の整備

XR、特に高品質なストリーミングやクラウドレンダリングを前提とするMRやVR体験は、5Gのような高速・大容量・低遅延な通信インフラに大きく依存します。

- 5Gエリアのカバレッジ: 日本でも5Gのサービスは始まっていますが、その恩恵を十分に受けられるエリアはまだ都市部の一部に限られています。特に、5Gの真価を発揮するとされる「ミリ波」帯の展開はさらに限定的です。全国どこでも安定して高速通信が利用できる環境が整わなければ、XRのポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。

- 通信の安定性: XR体験は、通信のわずかな途切れや遅延がユーザー体験を大きく損なうため、通信速度だけでなく、接続の安定性や信頼性が非常に重要になります。工場内やビル内など、電波が届きにくい場所でも安定した通信を確保するための「ローカル5G」といった技術の活用も、今後の鍵となります。

法律やルールの整備

XR技術と、それが実現するメタバース(仮想空間)の普及は、これまでにない新しい社会的な・法的な論点を生み出します。ユーザーが安心して技術を利用できる環境を整えるためには、こうした課題への対応が急務です。

- アバターやデジタルアセットの権利: 仮想空間で用いるアバターの肖像権や、ユーザーが作成・購入したデジタルアイテムの所有権をどのように保護するかは、大きな課題です。現実世界の法律をそのまま適用することが難しいケースも多く、新しいルール作りが求められます。

- 個人情報の保護: XRデバイスは、視線追跡(アイトラッキング)や生体情報センサーなど、非常にプライベートな情報を収集する可能性があります。これらのセンシティブなデータがどのように扱われ、誰に利用されるのかについて、透明性の高いガイドラインと厳格なプライバシー保護規制が必要です。

- 仮想空間での言動と法規制: 仮想空間における誹謗中傷、ハラスメント、詐欺といった行為にどう対処するかも重要な問題です。プラットフォーム運営者による自主的なルール作りと、法的な枠組みの整備の両方が必要となります。

- 現実世界への影響: 歩きながらARを使用することによる事故のリスク(歩きスマホの進化版)や、XRへの過度な没入による現実世界からの乖離など、社会的な影響についても議論し、適切なガイドラインや利用啓発を行っていく必要があります。

これらの課題は一朝一夕に解決できるものではなく、技術開発者、コンテンツクリエイター、プラットフォーム事業者、そして政府や法整備に関わる人々が連携し、社会全体で議論を深めていくことが求められます。

XRの今後の展望

XRが抱える課題を乗り越えた先には、どのような未来が待っているのでしょうか。XR技術は、単独で進化するだけでなく、他の先進技術と融合することで、私たちの社会や経済のあり方を根底から変えるほどのインパクトを持つと予測されています。ここでは、特に重要となる2つの展望について解説します。

メタバースの発展との連携

XRとメタバースは、しばしば混同されがちですが、両者は密接に関連しながらも異なる概念です。

- メタバース: インターネット上に構築された、人々がアバターとして集い、社会・経済・文化活動を行うことができる「3次元の仮想空間」そのものや、その概念を指します。

- XR: メタバースにアクセスし、その世界を体験するための「手段」や「インターフェース」となる技術です。

つまり、XRはメタバースへの扉であり、没入感を高めるための鍵と言えます。PCやスマートフォンの2D画面からもメタバースにアクセスすることは可能ですが、VRヘッドセットを使えば、まるでその場にいるかのような圧倒的な没入感を得られます。また、AR/MRグラスを使えば、現実世界にメタバースの情報を重ね合わせ、シームレスに行き来できるようになります。

今後の展望として、XR技術の進化はメタバースの発展を直接的に加速させます。

- ソーシャルメタバースの深化: より軽量で高性能なXRデバイスが普及することで、人々は気軽にメタバースにログインし、友人とのコミュニケーションやイベント参加を、よりリアルな感覚で楽しむようになります。アバターの表情やジェスチャーが本人の動きと精密に連動し、ノンバーバル(非言語的)なコミュニケーションが豊かになります。

- 産業用メタバースの実現: 現実の工場や都市を丸ごと3Dデータ化して仮想空間に再現する「デジタルツイン」が、メタバース上に構築されます。企業は、このデジタルツインの中で新製品の生産ラインをシミュレーションしたり、都市交通の流れを最適化したりできます。XRデバイスを装着した現場の作業員は、このデジタルツインからの情報を現実世界に重ね合わせ、業務を遂行します。これにより、物理的な世界とデジタルの世界が完全に同期し、極めて効率的な産業活動が実現します。

- リアルとバーチャルの融合: ARグラスが普及すると、現実の街を歩いているだけで、目の前のレストランの評価が浮かび上がったり、友人のアバターが隣を歩いて案内してくれたりする世界が訪れます。メタバースはもはやPCの中の閉じた世界ではなく、XR技術を介して現実世界に溶け込み、私たちの生活の一部となります。

このように、XRとメタバースは相互に発展を促進し合う関係にあり、両者の融合は、次世代のコミュニケーション、エンターテインメント、そしてビジネスのプラットフォームを形成していくでしょう。

Web3.0との融合による新経済圏の創出

Web3.0(ウェブ・スリー)とは、ブロックチェーン技術を基盤とした、新しい思想に基づく次世代のインターネットのあり方です。特定の企業(巨大プラットフォーマー)がデータを独占する中央集権的なWeb2.0の世界から、データや価値の所有権がユーザー自身に分散される「非中央集権的」なインターネットを目指す動きです。

このWeb3.0の概念が、XRとメタバースと融合することで、全く新しい経済圏が生まれると期待されています。

- デジタルアセットの真の所有: Web3.0の根幹技術であるNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を活用することで、メタバース空間内のデジタルアセット(土地、建物、アバターの衣服、アート作品など)に、唯一無二の所有権を証明・記録できます。これにより、ユーザーはプラットフォーム運営会社からアイテムを「借りている」のではなく、ブロックチェーン上で「真に所有」し、異なるメタバース間で持ち運んだり、自由に売買したりできるようになります。

- クリエイターエコノミーの加速: これまでは、プラットフォームがクリエイターの収益の大部分を手数料として徴収するのが一般的でした。Web3.0の世界では、クリエイターは自身の作品をNFTとして直接ファンに販売し、中間搾取なしに収益を得ることが可能になります。XR技術を使って魅力的な3Dアセットや仮想空間を創造するクリエイターが、正当な対価を得て活動できる「クリエイターエコノミー」が、メタバースを舞台に花開きます。

- 新しいガバナンス「DAO」: DAO(Decentralized Autonomous Organization:自律分散型組織)は、特定のリーダーや管理者が存在せず、ブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)と参加者の投票によって意思決定が行われる組織形態です。将来的に、メタバースの運営ルールやアップデート方針などが、中央集権的な運営会社ではなく、その世界の住民であるユーザーたちによるDAOによって決められるようになる可能性があります。ユーザーは単なる消費者ではなく、世界の創造と運営に主体的に関わる当事者となります。

XRが「体験のインターフェース」、メタバースが「活動の場」、そしてWeb3.0が「経済と所有権の基盤」として機能します。この三位一体の融合によって、ユーザーが創造し、所有し、運営する、自律分散型の新しいデジタル社会と経済圏が構築されていく。これが、XRが見据える最も壮大で変革的な未来像の一つです。

XR開発におすすめの会社・ツール

XRコンテンツやアプリケーションの開発を検討する際、適切なプラットフォームや信頼できる開発パートナーを選ぶことがプロジェクトの成否を分けます。ここでは、XR開発で広く使われている代表的なプラットフォームと、日本国内で実績のある開発会社の一例を紹介します。

(注記:ここで紹介する会社は特定の優位性を示すものではなく、あくまでXR業界で著名な企業の一例です。)

おすすめの開発プラットフォーム

XRコンテンツは、主に「ゲームエンジン」と呼ばれる統合開発環境を用いて制作されます。中でも、以下の2つが世界的なデファクトスタンダードとなっています。

Unity

Unityは、Unity Technologiesが開発・提供する、世界で最も高いシェアを誇るゲームエンジンです。XR開発においても圧倒的な実績と普及率を誇り、多くの開発者にとって第一の選択肢となっています。

- 特徴:

- マルチプラットフォーム対応: Meta Quest、PlayStation VR、SteamVR、HoloLens、Magic Leapなど、主要なVR/AR/MRデバイスのほぼすべてに対応しており、「Write once, deploy anywhere(一度書けば、どこにでも展開できる)」を実現します。

- 豊富なアセットストア: 「Unity Asset Store」には、3Dモデル、エフェクト、プログラムコード、開発ツールなど、膨大な数のデジタルアセットが揃っています。これらを活用することで、開発コストと時間を大幅に削減できます。

- 活発なコミュニティと豊富な情報: 世界中にユーザーがいるため、開発で問題に直面した際に、公式ドキュメントやオンラインフォーラム、技術ブログなどで解決策を見つけやすい環境が整っています。

- 産業利用の実績: ゲーム開発だけでなく、自動車、建築、医療、製造業など、非ゲーム分野でのデジタルツインやトレーニングシミュレーター開発にも広く採用されています。

(参照:Unity Technologies公式サイト)

Unreal Engine

Unreal Engineは、人気ゲーム「フォートナイト」で知られるEpic Gamesが開発するゲームエンジンです。Unityと並ぶ二大巨頭であり、特にグラフィック性能の高さで評価されています。

- 特徴:

- フォトリアルなグラフィックス: 極めて高品質でリアルな映像表現を得意としており、実写と見紛うほどのビジュアルを求めるプロジェクトに適しています。建築ビジュアライゼーションや、映画品質のバーチャルプロダクションなどで強みを発揮します。

- Blueprintビジュアルスクリプティング: C++によるプログラミングだけでなく、「Blueprint」というノードベースのビジュアルスクリプティング機能があります。これにより、プログラマーでなくても、視覚的にロジックを組み立ててゲームやインタラクティブコンテンツを制作できます。

- 大規模ワールドの構築: 広大でシームレスなワールドを効率的に構築・管理する機能に長けており、大規模なメタバース空間やオープンワールドゲームの開発に向いています。

(参照:Epic Games公式サイト)

おすすめの開発会社

自社に開発リソースがない場合や、より高度で専門的なXRソリューションを求める場合は、実績のある開発会社に依頼するのが賢明です。日本国内にも、それぞれ特色を持つ優れたXR開発会社が多数存在します。

株式会社IMAGICA GROUP

映像技術を核とした、日本のエンターテインメント業界を代表する企業グループです。長年培ってきた高品質な映像制作のノウハウを強みとしています。

- 事業内容:

- 映画やCM制作で培った高度なCG・VFX技術を活かした、高品質なVR/ARコンテンツの企画・制作。

- XR技術を活用したバーチャルライブやイベントのプロデュース、配信ソリューションの提供。

- 産業分野においても、デジタルツインやトレーニングシミュレーターなど、ビジュアルクオリティを重視したソリューション開発を手掛けています。

(参照:株式会社IMAGICA GROUP公式サイト)

株式会社Psychic VR Lab

「STYLY」というXRコンテンツプラットフォームを開発・提供する、クリエイティブ分野に特化した企業です。

- 事業内容:

- XRクリエイティブプラットフォーム「STYLY」: プログラミング不要で、WebブラウザだけでVR/AR/MR空間を制作し、配信できるツールを提供。クリエイターが自身の作品を手軽に表現・発信できるエコシステムを構築しています。

- ファッション、アート、音楽といったカルチャー領域との親和性が高く、都市空間そのものをメディア化する「リアルメタバース」プロジェクトなど、先進的な取り組みを数多く手掛けています。

(参照:株式会社Psychic VR Lab公式サイト)

株式会社MESON

AR/VR/MR領域におけるサービスデザインと開発に特化した、UX(ユーザーエクスペリエンス)を重視するスタジオです。

- 事業内容:

- XRが社会インフラとなる未来を見据え、日常生活やビジネスシーンに自然に溶け込む実用的なAR/VRアプリケーションの企画・開発に注力しています。

- 空間上でメッセージをやり取りできるARコミュニケーションサービスなど、新しいコミュニケーションの形を提案する先進的なサービスを自社で開発・提供。

- クライアントワークにおいても、徹底したUXリサーチに基づき、ユーザーにとって本当に価値のあるXR体験を設計・開発することを得意としています。

(参照:株式会社MESON公式サイト)

まとめ

本記事では、XR(クロスリアリティ)の基本的な概念から、VR・AR・MRといった関連技術との違い、ビジネスにもたらすメリット、業界別の活用事例、そして今後の課題と展望に至るまで、包括的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- XRとは、VR、AR、MRなどの技術を包括する総称であり、現実世界と仮想世界を融合させて新たな体験を創造する技術群です。

- その注目度の高まりは、①デバイス・ソフトウェアの進化、②5Gなど通信技術の進化、③ニューノーマルへの対応という3つの大きな要因に支えられています。

- ビジネスにおいては、「業務効率化とコスト削減」「場所や時間の制約を超えた体験の提供」「新しい顧客体験の創出」「ヒューマンエラーの削減」「効果的な研修と人材育成」など、計り知れないメリットをもたらします。

- 製造、建設、小売、医療、教育、エンターテインメントなど、既に多種多様な業界で具体的な活用が始まっており、その市場規模は今後も飛躍的な成長が見込まれています。

- 一方で、デバイスの普及、魅力的なコンテンツの拡充、法整備といった乗り越えるべき課題も存在します。

- 将来的には、メタバースの発展やWeb3.0との融合により、単なる技術に留まらず、社会や経済のあり方を根本から変える、新しいデジタル社会の基盤となる可能性を秘めています。

XRは、もはやSFの世界の出来事ではありません。私たちの働き方、学び方、そして楽しみ方を再定義し、ビジネスにおける競争優位性を左右する重要な要素となりつつあります。

この記事が、XRという巨大な潮流を理解し、その可能性を自社のビジネスや個人の活動にどう活かせるかを考えるための一助となれば幸いです。XRが切り拓く未来は、今まさに始まったばかりです。