近年、テクノロジーの進化に伴い、「VR」「AR」「MR」といった言葉を耳にする機会が急増しました。これらの技術は、まとめて「xR(クロスリアリティ)」とも呼ばれ、私たちの生活やビジネスのあり方を大きく変える可能性を秘めています。しかし、それぞれの言葉が具体的に何を指し、どのような違いがあるのかを正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。

この記事では、VR・AR・MRという3つの主要な技術と、それらを包括するxR、さらには関連技術であるSRについて、それぞれの定義や仕組み、具体的な活用事例を交えながら、初心者にも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事を読めば、以下の点が明確になります。

- VR・AR・MR・xR・SRのそれぞれの意味と、明確な違い

- 各技術がどのような仕組みで成り立っているのか

- ゲームやビジネスなど、具体的な活用シーン

- ビジネスに導入する際のメリットと課題

- 市場に存在する代表的なデバイスやサービス

- xR市場の今後の展望

これらの技術はもはやSFの世界の話ではありません。本記事を通じて、現実世界とデジタル世界を融合させるxR技術の全体像を掴み、その可能性を深く理解しましょう。

目次

VR・AR・MR・xRとは?

まず、この記事の核となるVR、AR、MR、そしてそれらを総称するxR、関連技術のSRについて、それぞれの基本的な定義と特徴を解説します。これらの技術は、「現実世界」と「仮想世界」をどの程度の割合で、どのように融合させるかという点で区別されます。

VR(仮想現実)とは

VR(Virtual Reality:仮想現実)とは、ユーザーの視界を完全に覆う専用のヘッドセット(HMD: Head Mounted Display)を装着することで、現実世界から遮断された100%デジタルの世界(仮想空間)に没入する技術です。

VRの最大の特徴は、その圧倒的な没入感にあります。ヘッドセットが視界を360度覆い、頭の動きに合わせて映像が追従するため、ユーザーはあたかもその仮想空間に実際に存在しているかのような感覚を体験できます。例えば、後ろを振り向けば仮想空間の後方の景色が広がり、上を見上げれば仮想の空が見えるといった具合です。

この高い没入感を実現するために、VRシステムはヘッドトラッキング(頭の向きや傾きを検知)やポジショナルトラッキング(空間内でのユーザーの位置を検知)といった技術を用いています。これにより、ユーザーは仮想空間内を歩き回ったり、オブジェクトに近づいたり離れたりすることが可能です。さらに、専用のコントローラーを両手に持つことで、仮想空間内の物体を掴んだり、操作したりといったインタラクティブな体験もできます。

VRの体験は、現実世界とは切り離されているため、現実では体験不可能な世界を自由に構築できる点が強みです。ファンタジーの世界を冒険するゲーム、遠く離れた観光地へのバーチャル旅行、危険な作業を伴う職業訓練のシミュレーションなど、その用途は多岐にわたります。VRは、ユーザーを「別の世界」へと完全に転送させる技術であると理解すると分かりやすいでしょう。

AR(拡張現実)とは

AR(Augmented Reality:拡張現実)とは、スマートフォンやスマートグラスを通して見る現実世界の風景に、デジタル情報(テキスト、画像、3Dモデルなど)を重ねて表示する技術です。

VRが現実世界からユーザーを切り離すのに対し、ARはあくまで現実世界が主体であり、そこにデジタル情報を「拡張」する形で付加価値を与えます。私たちが普段使っているスマートフォンのカメラ機能が、AR体験の最も身近な入り口です。

ARの代表的な例として、スマートフォンのカメラを部屋にかざすと、実物大の家具の3Dモデルが出現し、購入前に配置シミュレーションができるアプリが挙げられます。この場合、現実の部屋の映像に、デジタルの家具が重ねて表示されています。また、特定の場所に行くとキャラクターが現れる位置情報ゲームなども、AR技術を活用したエンターテイメントの好例です。

AR技術の根幹を支えているのは、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) と呼ばれる技術です。これは、デバイスのカメラやセンサーを用いて、周囲の環境の形状や特徴を把握し、同時にデバイス自身がその環境内のどこにいるのかを推定する技術です。これにより、ARはデジタル情報を現実空間の特定の位置や平面に固定して表示できます。例えば、テーブルの上にキャラクターを立たせたり、壁にデジタルの絵を飾ったりすることが可能になります。

ARは、現実世界の見え方をより豊かで便利なものに「拡張」する技術であり、ナビゲーション、マーケティング、教育、作業支援など、実社会と密接に連携した分野での活用が期待されています。

MR(複合現実)とは

MR(Mixed Reality:複合現実)とは、現実世界と仮想世界を高度に融合させ、デジタル情報(仮想オブジェクト)を、あたかも現実に物理的に存在するかのように表示し、かつユーザーがそのオブジェクトを直感的に操作できる技術です。

MRは、ARをさらに発展させた概念と位置づけられます。ARが現実世界に情報を「重ねて表示する」だけであるのに対し、MRではデジタル情報が現実世界の物理的な環境を認識し、相互に作用します。

例えば、MRヘッドセットを装着すると、現実のテーブルの上に仮想のボールを置くことができます。さらに、そのボールを手で押しのけると、テーブルの端から転がり落ちて床に着地し、跳ね返るといった物理法則に従った動きを再現できます。また、現実の壁の向こう側に仮想のオブジェクトを配置し、壁に隠れて見えないようにする「オクルージョン」という表現も可能です。これは、MRデバイスが現実空間の奥行きや物体の前後関係を正確に認識しているからこそ実現できることです。

MRの体験には、Microsoft HoloLens 2やApple Vision Proのような、高度なセンサー(深度センサー、複数のカメラなど)と処理能力を備えた専用のヘッドセットが必要です。これらのデバイスは、リアルタイムで現実空間を3Dスキャンし、精度の高い空間マップを生成します。そして、ユーザーの手の動き(ハンドトラッキング)や視線の動き(アイトラッキング)を認識し、仮想オブジェクトを直感的かつ精密に操作することを可能にします。

MRは、現実と仮想の境界を曖昧にし、デジタル情報を現実世界のオブジェクトと同等に扱えるようにする技術です。製造業における設計レビュー、建設現場での施工シミュレーション、医療現場での遠隔手術支援など、専門性が高く、かつ精密な作業が求められる分野での活用が特に進んでいます。

xR(クロスリアリティ)とは

xR(Cross Reality:クロスリアリティまたはExtended Reality:エクステンデッドリアリティ)とは、これまで説明してきたVR、AR、MRといった、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。

VR、AR、MRはそれぞれ異なる特徴を持っていますが、3Dグラフィックス、トラッキング技術、センサー技術など、多くの基盤技術を共有しています。また、近年ではデバイスの進化により、一つのデバイスでVRとAR/MRの両方の体験ができるものも登場しています(例えば、Meta Quest 3は、VRヘッドセットでありながら、パススルー機能を使ってMR体験も可能)。

このように、各技術の境界が曖昧になりつつある状況で、それら全てを包括する言葉として「xR」が使われるようになりました。「x」は、VR、AR、MRなど様々な技術を表す変数を意味しています。

ビジネスや研究開発の文脈で、これらの先端技術群全体を指す場合に「xR市場」「xR技術」といった言葉が用いられます。xRという言葉は、個別の技術を指すのではなく、現実と仮想の融合によって生まれる新しい体験や価値の総体を捉えるための便利な概念であると言えるでしょう。

SR(代替現実)とは

SR(Substitutional Reality:代替現実)とは、現実世界の映像に、あらかじめ記録しておいた過去の映像などを違和感なく差し替えることで、現実と虚構の区別がつかないような体験を生み出す技術です。

SRは、VR、AR、MRとは少し毛色が異なります。VR/AR/MRが「今ここにある現実」をベースに仮想情報を付加・置換するのに対し、SRは「過去の現実」を「現在の現実」であるかのように錯覚させる点に特徴があります。

例えば、ユーザーにヘッドマウントディスプレイを装着させ、ライブカメラで撮影している現在の部屋の映像を見せます。その途中で、映像を数分前に同じ場所で撮影しておいた過去の映像に、ユーザーが気づかないように切り替えます。過去の映像の中では、実際には今その場にいない人物が登場したり、物が動いたりします。ユーザーは、それを今まさに目の前で起きている出来事として認識してしまい、現実と過去の区別がつかなくなります。

この技術は、人間の知覚や記憶のメカニズムを巧みに利用しています。現状ではまだ研究段階の技術であり、心理学や認知科学の分野での実験などに用いられることが多いですが、将来的には全く新しい形のエンターテイメントや、トラウマ治療などの臨床応用への可能性も秘めています。SRは、現実そのものの定義を問い直す、非常に示唆に富んだ技術と言えます。

【一覧表】VR・AR・MR・xRの違いを徹底比較

ここまで各技術の定義を解説してきましたが、その違いをより明確に理解するために、以下の表で主要な項目ごとに比較してみましょう。

| 比較項目 | VR(仮想現実) | AR(拡張現実) | MR(複合現実) | xR(クロスリアリティ) |

|---|---|---|---|---|

| 体験できる世界 | 完全な仮想世界 現実から遮断されたデジタル空間 |

現実世界が主体 現実空間にデジタル情報を付加 |

現実と仮想が融合した世界 デジタル情報が現実の一部として振る舞う |

上記すべてを包含する概念 |

| 没入感 | 非常に高い 視覚・聴覚が仮想世界に支配される |

低い あくまで現実世界が中心 |

高い デジタル情報が現実と相互作用する |

体験する技術による |

| 必要なデバイス | VRヘッドセット(HMD) | スマートフォン、スマートグラス | MRヘッドセット | 各技術に対応したデバイス |

| 主な活用シーン | ゲーム、シミュレーション、バーチャル旅行 | ナビゲーション、広告、情報検索、試し置き | 遠隔作業支援、設計、高度なトレーニング | 全ての活用シーンを含む |

この表は、各技術の核心的な違いを端的に示しています。以下では、それぞれの項目についてさらに詳しく掘り下げて解説します。

体験できる世界

各技術の最も根本的な違いは、ユーザーがどのような「世界」を体験するかという点にあります。

- VRは、ユーザーを「今いる場所ではない、どこか別の場所」へと誘います。体験の場は完全にコンピュータによって生成された仮想空間であり、現実世界の要素は一切介在しません。これにより、物理法則を無視した世界や、過去・未来の世界など、現実ではあり得ない環境を自由に創り出すことができます。重要なのは、現実世界との断絶です。

- ARは、「今いる、この現実世界」が体験の舞台です。スマートフォンのカメラなどを通して見た現実の風景はそのままに、その上に天気予報やお店のレビュー、道順を示す矢印といった便利な情報が「レイヤー」のように重ねられます。あくまで主役は現実であり、デジタル情報はそれを補佐する脇役です。現実世界への情報付加(オーグメンテーション)が本質です。

- MRも、ARと同様に「今いる、この現実世界」が舞台ですが、デジタル情報の扱いが異なります。ARが単に情報を重ねるだけなのに対し、MRではデジタルなオブジェクトが現実空間の構造を理解し、その一部として「存在する」かのように振る舞います。仮想のキャラクターが現実の椅子に座ったり、物陰に隠れたりします。これは、現実世界と仮想世界の融合(マージ)であり、両者が対等な関係で共存する新しい世界を体験することになります。

- xRはこれらの体験すべてを包括する言葉であり、文脈によってVR的な体験を指すこともあれば、AR/MR的な体験を指すこともあります。

没入感

没入感とは、ユーザーがその体験にどれだけ深く入り込めるか、現実を忘れられるかの度合いを指します。

- VRは、この没入感が最も高い技術です。視界を完全に覆うヘッドセットにより、ユーザーは視覚的に現実世界から隔離されます。ヘッドフォンを併用すれば聴覚も仮想世界のものになり、五感を通じて仮想世界への没入が促されます。この深い没入感こそが、VRがもたらす体験の最大の魅力です。

- ARの没入感は、VRに比べると低いと言えます。なぜなら、ARは常に現実世界を認識しながら利用する技術だからです。スマートフォンの画面を通して現実を見るため、視界の大部分は現実世界のままです。ARの目的は没入することではなく、現実世界での活動をより便利に、あるいは楽しくすることにあります。

- MRの没入感は、ARより高く、VRとはまた質の異なる高い没入感を持ちます。現実世界が見えているにもかかわらず没入感が高いのは、デジタルなオブジェクトが非常にリアルに、かつ物理法則に則って現実空間に存在しているように見えるためです。目の前の空間で非現実的なことが起きているという驚きが、ユーザーを強く引き込みます。VRが「別の世界への没入」であるとすれば、MRは「現実世界が変容していくことへの没入」と言えるでしょう。

必要なデバイス

体験に必要なハードウェアも、各技術で大きく異なります。

- VRを体験するには、専用のVRヘッドセット(HMD)が必須です。VRヘッドセットは、PCやゲーム機に接続して使用する「PC VR」と、デバイス単体で動作する「スタンドアロンVR」の2種類に大別されます。いずれも、ユーザーの視界を覆い、頭の動きを追跡する機能を備えています。

- ARは、非常に身近なデバイスで体験できます。現在、最も普及しているARデバイスはスマートフォンやタブレットです。専用アプリをインストールするだけで、誰でも手軽にARを試せます。よりハンズフリーな体験を求める場合は、メガネ型のスマートグラスが使用されます。

- MRの体験には、高度なセンサー群を搭載した専用のMRヘッドセットが必要です。これらのデバイスは、現実空間をリアルタイムに3Dマッピングし、ユーザーの手や視線を追跡する複雑な処理を行うため、一般的に高価で、主に法人向けに提供されています。Microsoft HoloLens 2やApple Vision Proがその代表例です。

主な活用シーン

デバイスや体験の特性から、それぞれの技術が得意とする活用シーンも異なってきます。

- VRは、その高い没入感を活かし、現実から離れた体験を提供する分野で強みを発揮します。

- エンターテイメント: 仮想世界を冒険するゲーム、バーチャルライブ、360度映像コンテンツ

- トレーニング・シミュレーション: 危険な作業(建設、高所作業)の安全な訓練、手術シミュレーション、接客トレーニング

- 設計・デザイン: 建築物や工業製品のバーチャルモックアップによるデザインレビュー

- ARは、現実世界での行動を支援する用途で広く活用されています。

- ナビゲーション: 実際の道に矢印を表示する歩行者ナビ

- マーケティング・広告: 商品パッケージにスマホをかざすと情報が表示されるプロモーション

- 小売: 家具や家電のバーチャル試し置き

- 作業支援: 機器のメンテナンス手順を現実の機器上に表示

- MRは、現実世界とデジタル情報を高度に連携させる必要がある、専門的な分野での活用が中心です。

- 遠隔作業支援: 現場作業員の視界を遠隔地の専門家が共有し、空間に直接指示を書き込む

- 製造・建設: 複雑な組み立て手順の3Dマニュアル表示、設計図と現実の現場の重ね合わせ

- 医療: 手術中に患者のCTスキャン画像を臓器に重ねて表示

- 教育・トレーニング: 複雑な機器の分解・組み立てをインタラクティブに学習

このように、VR・AR・MRは似て非なる技術であり、それぞれの特性を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

VR・AR・MRを支える仕組み

VR・AR・MRがどのようにして現実とは異なる体験を生み出しているのか、その裏側にある技術的な「仕組み」を理解することで、各技術への解像度がさらに高まります。ここでは、それぞれの技術を支える主要な仕組みについて解説します。

VRの仕組み

VRの圧倒的な没入感は、主に「トラッキング技術」と「ディスプレイ技術」という2つの核心的な仕組みによって成り立っています。

トラッキング技術:ユーザーの動きを仮想空間に反映する

VR体験の根幹をなすのが、ユーザーの動きを検知し、それをリアルタイムで仮想空間内の視点(アバター)に反映させるトラッキング技術です。これにより、ユーザーは仮想空間を「見る」だけでなく、「動き回る」ことができます。トラッキングにはいくつかの種類があります。

- ヘッドトラッキング(3DoF): これは頭の回転(上下、左右、傾き)のみを追跡する基本的なトラッキングです。ユーザーがその場で頭を動かすと、それに合わせて仮想空間の視界も360度変化します。初期のモバイルVRなどで採用されていましたが、体の位置移動は反映されないため、没入感には限界がありました。「DoF」は「Degree of Freedom」の略で、「自由度」を意味します。

- ポジショナルトラッキング(6DoF): ヘッドトラッキングの3軸に加えて、体の前後・左右・上下の移動も追跡する、より高度なトラッキングです。これにより、ユーザーは仮想空間内を実際に歩き回ったり、しゃがんだり、ジャンプしたりできます。この6DoFの実現が、VRの没入感を飛躍的に高めました。

ポジショナルトラッキングの実装方式には、主に「アウトサイドイン方式」と「インサイドアウト方式」の2つがあります。

- アウトサイドイン方式: VRヘッドセットやコントローラーの「外側」に、ベースステーションと呼ばれる外部センサーを設置し、そこから発信される赤外線などをヘッドセット側で受信して位置を特定する方式です。非常に高精度なトラッキングが可能ですが、センサーの設置が必要で、体験できる範囲がセンサーの設置場所に限定されるという制約があります。

- インサイドアウト方式: VRヘッドセットに搭載されたカメラが、周囲の現実空間の様子を撮影・分析し、自己位置を推定する方式です。外部センサーが不要なため、セットアップが簡単で、場所を選ばずに広い範囲で体験できるという大きなメリットがあります。近年のスタンドアロン型VRヘッドセットの多くがこの方式を採用しており、VR普及の大きな原動力となっています。

ディスプレイ技術:立体感と臨場感を生み出す

VRヘッドセットのレンズの奥にあるディスプレイも、没入感を高めるための重要な要素です。VRは、人間の目が持つ「両眼視差」という仕組みを応用して、映像に立体感(奥行き)を生み出しています。

ヘッドセット内部では、左右の目にそれぞれ少しだけ角度の違う映像を個別に表示しています。右目用の映像と左目用の映像には、私たちが普段、右目と左目で物を見るときに生じるわずかなズレが再現されています。この2つの映像を脳が統合することで、私たちは仮想空間を平面ではなく、立体的な空間として認識するのです。

さらに、臨場感を高めるためには、以下の要素が重要になります。

- 視野角(FoV: Field of View): 人間が一度に見渡せる範囲のこと。視野角が広いほど、映像に包み込まれる感覚が強まり、没入感が高まります。

- 解像度: 映像のきめ細かさ。解像度が高いほど、ピクセルが目立たなくなり、よりリアルな映像体験ができます。

- リフレッシュレート: 1秒間にディスプレイの画像が何回更新されるかを示す数値(単位: Hz)。リフレッシュレートが高いほど映像が滑らかになり、頭を動かしたときの遅延が少なくなるため、「VR酔い」のリスクを低減できます。

ARの仕組み

ARは、現実世界を認識し、その上にデジタル情報を正確に配置するための仕組みが重要となります。その中心にあるのが「SLAM」という技術です。

SLAM技術:現実空間を認識する「ARの目」

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)は、日本語で「自己位置推定と環境地図作成の同時実行」と訳され、AR技術の根幹をなす非常に重要な技術です。SLAMは、デバイスに搭載されたカメラやIMU(慣性計測装置)といったセンサーを使い、以下の2つの処理を同時に行います。

- マッピング(Mapping): カメラで撮影している周囲の環境から、壁、床、柱、家具といった物体の特徴点を抽出し、それらの位置関係を記録して、3次元の空間マップ(環境地図)をリアルタイムで作成します。

- ローカライゼーション(Localization): 作成した空間マップの中で、デバイス自身が今どこにいて、どちらを向いているのか(自己位置と姿勢)を推定します。

この2つを同時に繰り返すことで、ARデバイスは自分がいる空間の構造を理解し、その中を動き回っても自分の位置を見失わずに、デジタル情報を特定の場所に固定して表示し続けることができます。例えば、床を平面として認識し、その上にキャラクターを立たせることができるのは、SLAMのおかげです。

マーカーベースARとマーカーレスAR

ARの実現方法には、大きく分けて「マーカーベース」と「マーカーレス」の2種類があります。

- マーカーベースAR: QRコードや特定のイラストのような、あらかじめ決められた「マーカー」をカメラで認識し、それを基準にARコンテンツを表示する方式です。処理が単純で高速に動作しますが、マーカーがない場所ではAR体験ができません。商品パッケージやポスターと連動したプロモーションなどでよく利用されます。

- マーカーレスAR: 特定のマーカーを必要とせず、前述のSLAM技術を用いて、空間そのものの特徴(床、壁、テーブルなど)を認識してARコンテンツを表示する方式です。場所を選ばずにAR体験ができるため、現在主流となっています。家具の試し置きアプリや、現実の風景に重ねて表示するナビゲーションアプリなどは、このマーカーレスARに分類されます。

MRの仕組み

MRは、ARの仕組みをさらに高度化させ、現実と仮想のより密接なインタラクションを実現します。

高度な環境認識と空間マッピング

MRデバイスは、ARで使われるカメラやIMUに加えて、深度センサー(Depth Sensor)を搭載していることが一般的です。深度センサーは、赤外線などを対象物に照射し、その反射光が返ってくるまでの時間やパターンを計測することで、カメラからの距離を非常に正確に測定できます。

これにより、MRデバイスは、単なる平面の認識だけでなく、部屋全体の詳細な3Dメッシュ(網目状の3Dモデル)をリアルタイムで生成できます。この高精度な空間マップがあるからこそ、以下のようなMR特有の表現が可能になります。

- オクルージョン: 仮想オブジェクトが、現実の物体の後ろに回り込んだときに、ちゃんと隠れて見える表現です。例えば、仮想の犬が現実のソファの後ろに歩いていくと、ソファに隠れて体の一部が見えなくなる、といった具合です。これにより、仮想オブジェクトの存在感が劇的に増します。

- 物理的なインタラクション: 仮想のボールを現実の壁に投げると跳ね返ったり、仮想の花瓶を現実のテーブルの上に置いたりといった、物理法則に基づいた相互作用を実現できます。

直感的なインタラクション技術

MRのもう一つの重要な仕組みは、ユーザーが仮想オブジェクトを素手で直感的に操作できるインタラクション技術です。

- ハンドトラッキング: デバイスに搭載されたカメラがユーザーの両手の形や指の動きを詳細に認識する技術です。これにより、ユーザーはコントローラーを持つことなく、自分の「手」そのものを使って、仮想オブジェクトを掴んだり、つまんだり、ボタンを押したりできます。

- アイトラッキング(視線追跡): ユーザーがどこを見ているのかを検知する技術です。視線をカーソルのように使い、見つめるだけでオブジェクトを選択したり、視線の動きに合わせて情報を表示したりといった操作が可能になります。

これらの高度な技術が組み合わさることで、MRはデジタル情報を現実世界の一部として完全に統合し、ユーザーにシームレスで直感的な体験を提供するのです。

VRでできることと活用分野

現実世界から完全に切り離された没入感の高い仮想空間を提供するVRは、エンターテイメントから専門的なトレーニングまで、幅広い分野でその可能性を広げています。ここでは、VRで具体的に何ができるのか、その代表的な活用分野を解説します。

ゲームやエンタメ体験

VRの特性が最も活かされている分野が、ゲームやエンターテイメントです。VRは、プレイヤーをゲームの世界そのものの中へと送り込み、これまでのモニター越しの体験とは比較にならないほどの臨場感と没入感を提供します。

例えば、ファンタジーの世界で剣を振るってモンスターと戦うアクションRPGでは、プレイヤーは実際に自分の腕を振って剣を操作し、盾を構えて敵の攻撃を防ぎます。シューティングゲームでは、物陰に実際に身を隠しながら銃を構え、狙いを定めて引き金を引くという、現実さながらのアクションが求められます。

また、ゲーム以外にも、エンターテイメントの形は多様化しています。

- バーチャルライブ・イベント: 自宅にいながらにして、まるでライブ会場の最前列にいるかのような臨場感でアーティストのパフォーマンスを楽しめます。アバターとなった他のファンとコミュニケーションを取りながら、一体感を味わうことも可能です。

- 360度映像コンテンツ: 世界中の絶景や観光名所、スポーツの試合などを、360度見渡せる映像で体験できます。深海や宇宙空間など、通常では行くことが困難な場所へのバーチャル旅行も実現します。

- ソーシャルVR: アバターを介して、世界中の人々と仮想空間内でコミュニケーションを取ることができます。一緒にゲームをしたり、映画を観たり、ただおしゃべりを楽しんだりと、新しい形のソーシャルプラットフォームとして注目されています。

これらの体験は、VRが持つ「どこへでも行ける」「何にでもなれる」という特性を最大限に引き出したものと言えるでしょう。

不動産のオンライン内見

不動産業界は、VR活用が急速に進んでいる分野の一つです。従来、物件を探す際には、顧客は何度も現地に足を運び、内見を行う必要がありました。これには時間的、地理的な制約が伴います。

VRを活用したオンライン内見では、顧客はVRヘッドセットを装着するだけで、遠隔地にある物件の内部を、まるでその場にいるかのように自由に歩き回り、隅々まで確認できます。 360度カメラで撮影された高精細な映像により、部屋の広さ、天井の高さ、窓からの眺めなどをリアルに体感することが可能です。

この手法には、顧客と不動産会社の双方に大きなメリットがあります。

- 顧客側のメリット:

- 時間とコストの削減: 現地への移動時間や交通費が不要になり、1日に何件もの物件を効率的に内見できます。

- 地理的制約の解消: 遠方に住んでいる人でも、気軽に都心部の物件やリゾート地の別荘などを内見できます。

- 事前の詳細な確認: 実際に足を運ぶ前に、VRで詳細に物件をチェックすることで、現地での内見を本当に気に入った物件だけに絞り込めます。

- 不動産会社側のメリット:

- 営業効率の向上: 多くの顧客に同時に物件を紹介でき、成約率の向上が期待できます。

- 新たな顧客層の開拓: 遠隔地の顧客や、忙しくて内見の時間が取れない顧客にもアプローチできます。

- 未完成物件のプレゼンテーション: 建設前のマンションでも、設計データを基に作成したVRコンテンツで、完成後のイメージをリアルに伝えられます。

VRによるオンライン内見は、不動産探しのプロセスを根本から変え、より効率的で満足度の高い体験を提供します。

医療現場でのシミュレーションやトレーニング

医療分野におけるVRの活用は、人命に関わる重要な役割を担いつつあります。特に、外科手術のトレーニングにおいて、VRは非常に有効なツールとして注目されています。

従来、若手医師が手術手技を学ぶには、指導医の手術を見学したり、模型や動物を使ったりする方法が主でしたが、実践的な経験を積む機会は限られていました。VR手術シミュレーターは、この課題を解決します。

VR空間内では、実際の手術と同じ環境がリアルに再現され、執刀医は実際の手術器具に模したコントローラーを使って、何度でも手術手技を練習できます。 難しい症例や、稀なケースの手術も、リスクゼロで繰り返しトレーニングすることが可能です。CTやMRIのデータから患者個別の臓器モデルをVR空間に再現し、術前シミュレーションを行うことで、実際の手術の成功率を高める取り組みも進んでいます。

手術トレーニング以外にも、以下のような活用が期待されています。

- 解剖学の教育: 教科書の平面的な図解ではなく、VR空間で人体モデルを立体的に、様々な角度から観察したり、分解したりすることで、学生の解剖学への理解を深めます。

- 恐怖症の治療(暴露療法): 高所恐怖症や閉所恐怖症の患者に対して、VR空間で安全に恐怖の対象に段階的に慣れてもらうことで、症状の緩和を目指します。

- リハビリテーション: 脳卒中後のリハビリなどにおいて、ゲーム感覚で楽しく取り組めるVRコンテンツを提供し、患者のモチベーション維持と回復を支援します。

VRは、医療の質の向上、医療従事者の育成、そして患者のQOL(生活の質)向上に大きく貢献するポテンシャルを秘めています。

遠隔地からのスポーツ観戦

スポーツ観戦の体験も、VRによって大きく変わろうとしています。スタジアムやアリーナに足を運べなくても、VRを使えば、自宅にいながらにして特等席以上の臨場感で試合を楽しむことができます。

VRスポーツ観戦では、コートサイドやゴール裏など、通常では座れないような場所に設置された複数の360度カメラの映像を、ユーザーが自由に切り替えながら視聴できます。これにより、まるで自分がその場にいるかのような視点で、選手の迫力あるプレーを間近に感じることができます。

さらに、VRならではの付加価値も提供されます。

- データ表示: 選手のスタッツやボールの軌道といった情報を、VR空間内にグラフィックとして表示し、より深い試合理解を促します。

- リプレイ機能: 気になったプレーを、様々な角度からスローモーションで何度も見返すことができます。

- ソーシャル観戦: 友人や他のファンと、アバターを介して同じVR空間に集まり、会話をしながら一緒に応援することで、一体感のある観戦体験ができます。

5Gなどの高速通信技術の普及に伴い、より高精細で遅延のないライブストリーミングが可能になることで、VRスポーツ観戦はさらに普及していくと予想されます。これは、スタジアムに行けないファンに新たな観戦の選択肢を提供し、スポーツビジネスに新たな収益源をもたらす可能性を秘めています。

ARでできることと活用分野

現実世界にデジタル情報を重ね合わせるARは、私たちの日常生活や仕事をより便利で豊かなものに変える力を持っています。スマートフォンで手軽に体験できることから、既に多くの分野で活用が始まっています。

家具や家電の試し置き

ARの活用事例として最も広く知られているのが、家具や家電のバーチャル試し置きです。家具店やECサイトが提供する専用アプリを使うと、スマートフォンのカメラを通して見た自分の部屋の映像の中に、実物大の家具の3Dモデルを配置できます。

従来、家具を購入する際には、メジャーで寸法を測り、頭の中で配置をイメージするしかありませんでした。しかし、実際に家に届いてみると「思ったより大きかった」「部屋の雰囲気と合わなかった」といったミスマッチが起こりがちでした。

ARを使えば、このような問題を解決できます。

- サイズ感の正確な把握: 実物大のモデルを配置するため、部屋の中での圧迫感や、他の家具とのバランスを正確に確認できます。

- デザインや色の確認: ソファやカーテンなど、様々な色やデザインのバリエーションをその場で瞬時に切り替え、部屋のインテリアとの相性をじっくり検討できます。

- 生活動線のシミュレーション: 家具を置いた後の通路の幅など、実際の生活を想定した動線を確認できます。

ARによる試し置きは、購入後の後悔を減らし、顧客満足度を向上させる強力なツールです。 小売業界、特に大型商品を扱うインテリア・家電業界において、オンライン販売を促進する上で不可欠な機能となりつつあります。

現実世界と連動したナビゲーション

道に迷ったとき、多くの人がスマートフォンの地図アプリを使いますが、地図と実際の風景を見比べながら進むのは、意外と難しいものです。特に、方向感覚に自信がない人や、複雑な交差点では混乱しがちです。

ARナビゲーションは、この課題を直感的に解決します。 スマートフォンのカメラを前方の風景にかざすと、進むべき方向を示す矢印や、目的地までの距離、曲がり角の案内などが、実際の道の上に重ねて表示されます。

これにより、ユーザーは地図を読む必要がなくなり、目の前の風景に表示される指示に従うだけで、迷うことなく目的地にたどり着けます。この技術は、以下のような様々なシーンで応用されています。

- 歩行者ナビゲーション: 駅の構内や大規模な商業施設、観光地など、複雑で迷いやすい場所での案内に特に有効です。

- 自動車のヘッドアップディスプレイ(HUD): 車のフロントガラスに、速度やナビゲーション情報をAR表示することで、ドライバーは視線を前方に保ったまま、必要な情報を確認でき、安全運転に貢献します。

- 倉庫でのピッキング作業: 広大な倉庫内で、作業員が見ている景色の中に、目的の商品がある棚や、次の移動先をハイライト表示することで、ピッキング作業の効率を大幅に向上させます。

ARナビゲーションは、情報と現実をシームレスに繋ぎ、人々の移動をよりスムーズで安全なものにします。

商品のプロモーションや広告

ARは、企業が消費者とコミュニケーションを取るための、新しいマーケティングツールとしても注目されています。従来の一方的な広告とは異なり、ARはユーザーが能動的に参加する、インタラクティブで記憶に残りやすい体験を提供します。

例えば、以下のような活用例があります。

- パッケージの拡張: 商品のパッケージやラベルにスマートフォンをかざすと、ブランドのキャラクターが飛び出してきて動き出したり、商品の使い方を説明する動画が再生されたりします。

- バーチャル試着: アパレルブランドのアプリで、自分の顔にカメラを向けると、メガネや帽子、化粧品などをバーチャルで試すことができます。店舗に行かなくても、自分に似合うかどうかを手軽に確認できます。

- 体験型広告: 街中のポスターや雑誌広告にARマーカーを仕込み、スマートフォンをかざすと、限定コンテンツやクーポンが表示されるなど、ユーザーに特別な体験を提供します。

これらのARプロモーションは、消費者に驚きや楽しさを与え、SNSでの拡散を促す効果も期待できます。単なる情報伝達ではなく、「体験」を提供することで、ブランドへのエンゲージメントを高め、購買意欲を刺激することができるのです。

教育現場での学習支援

教育分野においても、ARは子どもたちの学習意欲や理解度を高めるための有効なツールとして期待されています。教科書や図鑑といった平面的な教材とARを組み合わせることで、学習内容を立体的かつ直感的に理解できるようになります。

- 理科・生物: 図鑑の恐竜のページにタブレットをかざすと、実物大の恐竜がARで教室に出現し、その鳴き声や動きを観察できます。人体の仕組みを学ぶ際には、骨格や臓器の3Dモデルを様々な角度からじっくりと見ることができます。

- 歴史・地理: 歴史的な建造物や遺跡を、ARでその場に再現し、当時の様子を体感しながら学ぶことができます。天体の動きを、ARで教室の中に再現することも可能です。

- 図工・美術: 有名な彫刻作品をARで表示し、360度どこからでも鑑賞することができます。

ARを活用した学習は、子どもたちの好奇心を刺激し、「やらされる勉強」から「自ら探求する学び」へと変える力を持っています。複雑な概念や目に見えない現象を可視化することで、学習内容が記憶に定着しやすくなる効果も報告されています。 今後、教育現場へのAR導入はさらに加速していくでしょう。

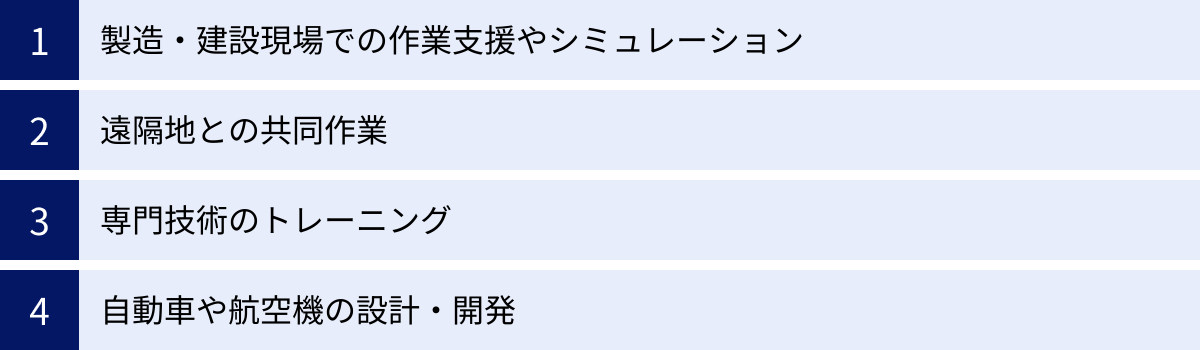

MRでできることと活用分野

現実世界と仮想世界を高度に融合させるMRは、特に専門性が高く、精密な作業が求められる産業分野において、その真価を発揮します。MRは、現場作業のあり方を根本から変革するポテンシャルを秘めています。

製造・建設現場での作業支援やシミュレーション

製造業や建設業の現場では、複雑な図面を読み解きながら、正確な作業を行うことが求められます。熟練作業員の経験と勘に頼る部分も多く、ヒューマンエラーが品質や安全に直結するリスクを常に抱えています。

MRは、作業者の視界に直接、3Dの設計図や作業指示を重ねて表示することで、これらの課題を解決します。

- 組み立て・メンテナンス作業支援: 複雑な機械の組み立てやメンテナンスを行う際に、MRヘッドセットを装着した作業者の目の前に、次にどの部品をどこに取り付けるべきかが、3Dモデルのアニメーションで示されます。作業者は両手を自由に使いながら、直感的な指示に従って作業を進められるため、ミスの削減と作業時間の短縮に繋がります。

- 品質検査: 完成した製品にMR越しに設計データを重ね合わせることで、寸法のズレや部品の欠落などを瞬時に検出し、検査工程を効率化・高精度化します。

- 建設現場での施工シミュレーション: 実際の建設現場で、完成後の建物の3Dモデルを原寸大で表示し、設計図通りに施工が進んでいるかを確認できます。また、配管や電気系統のルートを可視化することで、他部門との干渉を事前にチェックし、手戻りを防ぎます。

MRは、作業者に「デジタルの目」と「デジタルの指示書」を同時に提供し、現場作業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を強力に推進します。

遠隔地との共同作業

製造・建設現場で予期せぬトラブルが発生した際、現地の作業員だけでは対応できず、遠方にいる専門家や熟練技術者の指示を仰ぐ必要があります。しかし、専門家が現地に到着するまでには時間がかかり、その間のダウンタイムが大きな損失に繋がります。

MRを活用した遠隔作業支援システムは、この問題を解決します。

- 現場の作業員がMRヘッドセットを装着します。

- 遠隔地にいる専門家は、PCやタブレットの画面を通じて、現場作業員が見ているのと同じ映像をリアルタイムで共有します。

- 専門家は、その映像の上に、手書きの矢印や指示、3Dモデルなどを空間に直接配置して、具体的な指示を与えることができます。 例えば、「そのバルブを右に回して」と口で言うだけでなく、対象のバルブをMR空間でハイライトし、回す方向を示す矢印を描き込むことができます。

この仕組みにより、まるで専門家が隣に立って指導しているかのような、的確で分かりやすいコミュニケーションが可能になります。移動時間とコストをゼロにしながら、専門家の知識と経験を瞬時に現場に届け、迅速な問題解決と生産性の向上を実現します。

専門技術のトレーニング

航空機の整備士や、高度な医療機器を扱う臨床工学技士など、専門技術者の育成には、高価な実機を用いた長時間のトレーニングが必要です。しかし、実機を使える時間や場所は限られており、訓練中のミスが重大な事故に繋がるリスクもあります。

MRは、安全かつ効率的な専門技術トレーニングのプラットフォームを提供します。 MR空間内に、本物と寸分違わぬ航空機エンジンや医療機器の3Dモデルを再現し、受講者はそれを実際に分解・組み立てたり、操作したりするトレーニングを行います。

MRトレーニングには、以下のようなメリットがあります。

- 安全性: 危険な作業や高価な機器を扱うトレーニングを、完全に安全な環境で、失敗を恐れずに何度でも繰り返せます。

- コスト削減: 高価な実機や訓練施設を準備・維持する必要がありません。

- 場所を選ばない: MRヘッドセットさえあれば、どこでもトレーニングが可能です。

- 理解度の向上: 通常は見ることができない機械の内部構造を透視したり、各部品の役割をインタラクティブに学んだりすることで、対象への深い理解を促します。

MRは、習熟度をデータで客観的に評価することも可能であり、教育の質の標準化と向上に大きく貢献します。

自動車や航空機の設計・開発

自動車や航空機のような大規模で複雑な製品の設計・開発プロセスでは、従来、クレイモデル(粘土模型)や実物大のモックアップを物理的に製作し、デザインレビューや各部門間の調整を行ってきました。しかし、これには莫大なコストと時間がかかります。

MRを活用することで、このプロセスを大幅に効率化できます。 設計データを基に作成した実物大のデジタルモックアップをMR空間に表示し、世界中にいるデザイナー、エンジニア、企画担当者などが、同じ空間で同時にレビューを行います。

- デザインレビュー: 外観デザインの印象や、内装の質感、居住性などを、まるで実車が目の前にあるかのように評価できます。色の変更なども瞬時に行えます。

- 干渉チェック: エンジンやシャシー、内装部品など、異なる部門が設計した部品データをMR空間で統合し、部品同士が物理的にぶつからないか(干渉しないか)を早期に検証できます。

- 製造・整備性の検証: 実際に製造ラインで組み立てる際の作業性や、完成後に整備を行う際の工具のアクセス性などを、設計の初期段階でシミュレーションできます。

MRは、試作品の製作回数を劇的に削減し、開発期間の短縮とコスト削減に直結します。 関係者間の円滑な合意形成を促し、製品の品質向上にも貢献する、まさに次世代の設計開発ツールと言えるでしょう。

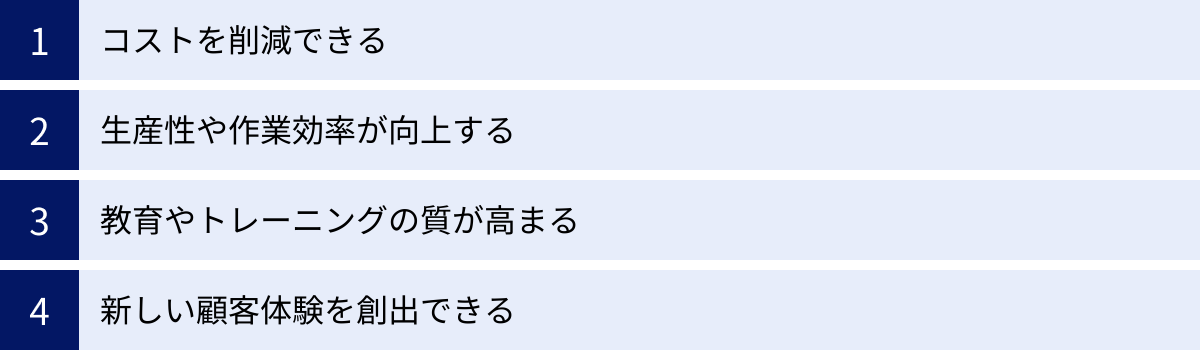

VR・AR・MRをビジネスで活用する4つのメリット

これまで見てきたように、VR・AR・MR(xR)は様々な分野で活用が進んでいますが、これらの技術をビジネスに導入することには、共通するいくつかの大きなメリットがあります。ここでは、その代表的な4つのメリットを整理して解説します。

① コストを削減できる

一見、導入に費用がかかるように見えるxR技術ですが、長期的には様々なコストの削減に繋がります。特に、物理的なモノや人の移動をデジタルに置き換えることで、大きな削減効果が期待できます。

- 試作品・モックアップ製作費の削減:

製造業や建築業において、従来は物理的な試作品(プロトタイプ)や模型(モックアップ)を何度も製作していましたが、VR/MRを使えばデジタルモックアップで代替できます。これにより、材料費、加工費、輸送費といった物理的なコストを大幅に削減可能です。デザイン変更もデータ上で瞬時に行えるため、試作のやり直しに伴う手戻りコストもなくなります。 - 出張費・移動コストの削減:

MRを活用した遠隔作業支援や、VRを用いたバーチャル会議・商談を行えば、専門家や営業担当者が現地に移動する必要がなくなります。 これにより、交通費や宿泊費といった直接的な出張経費はもちろん、移動に費やしていた時間という見えないコストも削減され、その時間をより生産的な業務に充てることができます。 - 研修・トレーニングコストの削減:

VR/MRトレーニングは、高価な実機や広大な訓練施設を必要としません。また、一度コンテンツを制作すれば、何人でも、何度でも、場所を選ばずにトレーニングを実施できます。これにより、施設維持費、教材費、講師の派遣費用などを削減し、教育コストを最適化できます。 - 店舗運営コストの削減:

ARのバーチャル試し置きや、VRのバーチャルストアを活用すれば、物理的な店舗のスペースを縮小したり、在庫を最小限に抑えたりすることが可能になります。これにより、家賃や在庫管理コストの削減に繋がります。

② 生産性や作業効率が向上する

xR技術は、従業員の働き方をよりスマートにし、組織全体の生産性を向上させる力を持っています。情報を必要な時に必要な形で提供し、人間の能力を拡張することで、作業のスピードと質を高めます。

- 作業時間の短縮:

製造現場や物流倉庫でAR/MRを作業支援に用いると、作業者はハンズフリーで、目の前に表示される指示に従って直感的に作業を進められます。マニュアルを読んだり、端末を操作したりするために作業を中断する必要がなくなり、一つ一つの作業にかかる時間が短縮されます。 - ヒューマンエラーの削減:

AR/MRによる視覚的な指示は、文章や口頭での指示よりも分かりやすく、誤解が生じにくいため、ヒューマンエラーを大幅に削減できます。これにより、不良品の発生率が低下し、手戻り作業がなくなるため、生産ライン全体の効率が向上します。 - ダウンタイムの最小化:

工場の設備にトラブルが発生した際、MRの遠隔作業支援を活用すれば、専門家が即座に現場の状況を把握し、的確な指示を出せます。これにより、設備の停止時間(ダウンタイム)を最小限に抑え、生産機会の損失を防ぎます。 - スキルの平準化:

熟練技術者のノウハウをAR/MRコンテンツとしてデジタル化し、経験の浅い作業員でもベテランと同じレベルの作業ができるように支援します。これにより、特定の個人への業務の属人化を防ぎ、組織全体の作業品質を底上げすることができます。

③ 教育やトレーニングの質が高まる

xR技術は、従来の教育・研修方法が抱えていた多くの課題を解決し、学習効果を最大化する新しいソリューションを提供します。

- 安全な環境での反復練習:

手術、航空機操縦、高所作業、化学プラントの緊急時対応など、現実世界では危険を伴う、あるいは失敗が許されないトレーニングも、VR/MR空間なら完全に安全な環境で、納得がいくまで何度でも反復練習できます。これにより、受講者は実践的なスキルを確実に習得できます。 - リアルな体験による学習効果の向上:

座学やテキストで学ぶだけでは理解が難しいことも、VR/MRによるリアルな体験を通じて学ぶことで、記憶に定着しやすくなります。例えば、複雑な機械の内部構造をVRで透視しながら学ぶことで、その仕組みを直感的に理解できます。学習理論においても、能動的な体験学習は受動的な学習よりも効果が高いことが知られています。 - 場所や時間の制約を超えた学習機会:

VR/MRコンテンツは、一度作成すれば、学習者はいつでもどこでも自分のペースで学習を進められます。これにより、集合研修の機会が少ない従業員にも、質の高い教育機会を均等に提供できます。 - 客観的なスキル評価:

VR/MRトレーニングシステムでは、受講者の操作手順、所要時間、視線の動きといったデータを自動で記録・分析できます。これにより、指導者の主観に頼らない、客観的で定量的なスキル評価が可能になり、個々の弱点を特定し、パーソナライズされたフィードバックを提供できます。

④ 新しい顧客体験を創出できる

xR技術は、業務効率化やコスト削減といった社内向けのメリットだけでなく、顧客に対してこれまでにない新しい体験価値を提供し、企業の競争力を高める強力な武器となります。

- 没入型・体験型マーケティング:

VRを活用すれば、顧客をブランドの世界観に没入させることができます。例えば、自動車メーカーが提供するVR試乗体験や、旅行会社が提供するバーチャル旅行は、顧客の購買意欲を強く刺激します。ARを使えば、商品パッケージや広告が動き出すといったサプライズを提供し、SNSでの拡散を促すことができます。 - 購買プロセスの革新:

ARによる家具の試し置きやバーチャル試着は、オンラインショッピングの最大の課題であった「実物を確認できない」という不安を解消します。顧客は購入前に商品を自分の環境でリアルにシミュレーションできるため、安心して購買決定ができ、購入後のミスマッチによる返品率の低下にも繋がります。 - ブランドエンゲージメントの向上:

xRコンテンツは、顧客に楽しさや驚き、便利さを提供します。こうしたポジティブな「体験」を通じて、顧客はブランドに対して親近感や愛着を抱くようになります。単なる商品やサービスの提供者から、ユニークな体験を共創するパートナーへと、企業と顧客の関係性を深化させることができます。 - パーソナライズされたサービスの提供:

xR技術とAIを組み合わせることで、顧客一人ひとりの好みや状況に合わせた、よりパーソナライズされた体験を提供できます。例えば、VRストア内で顧客の行動履歴を分析し、最適な商品をリコメンドするといったことが考えられます。

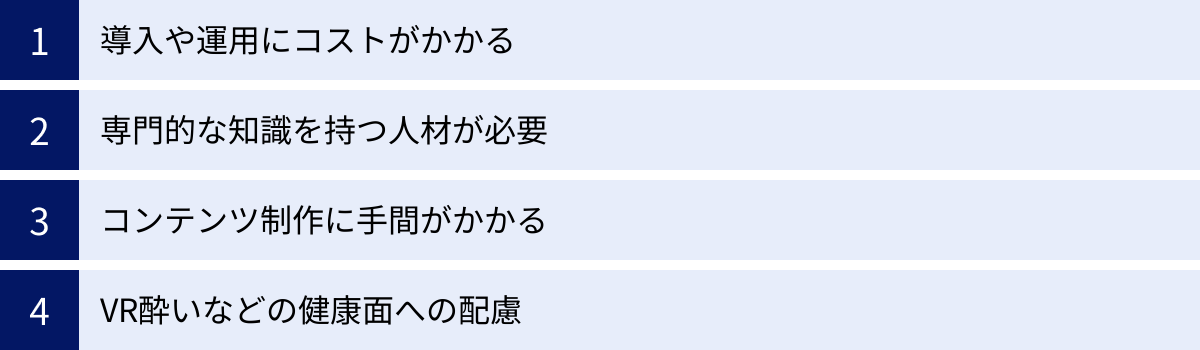

VR・AR・MRのビジネス活用における課題

VR・AR・MR(xR)はビジネスに多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題も存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を検討しておくことが、xR活用の成功には不可欠です。

導入や運用にコストがかかる

xR技術をビジネスに活用するためには、初期投資(イニシャルコスト)と継続的な運用コスト(ランニングコスト)の両方が発生します。

- ハードウェアコスト:

VRヘッドセット、MRデバイス、高性能PC、各種センサーなど、活用したい技術や用途に応じたハードウェアの購入費用が必要です。特に、法人向けの高性能なMRデバイスは一台あたり数十万円から百万円以上と高価であり、導入の大きなハードルとなります。従業員数に応じて複数台導入するとなると、そのコストはさらに膨らみます。 - ソフトウェア・システム開発コスト:

既製のパッケージソフトで要件を満たせない場合、自社の業務に特化したオリジナルのVR/AR/MRアプリケーションを開発する必要があります。これには、3Dモデリング、プログラミング、UI/UXデザインなどの専門スキルを持つ開発会社への委託費用がかかり、開発規模によっては数百万から数千万円規模の投資になることもあります。 - コンテンツ制作コスト:

トレーニング用のシミュレーターや、製品のデジタルモックアップなど、xRで利用する3Dデータや仮想空間といった「コンテンツ」の制作にもコストがかかります。特に、リアルで高品質なコンテンツを制作するには、専門の3Dデザイナーやクリエイターの力が必要であり、相応の費用と時間が発生します。 - 運用・保守コスト:

導入後も、システムのメンテナンス、ソフトウェアのアップデート対応、新しいデバイスへの対応、コンテンツの追加・更新など、継続的な運用・保守コストがかかります。これらのランニングコストも考慮に入れた上で、費用対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。

専門的な知識を持つ人材が必要

xR技術を効果的に活用するためには、テクノロジーを深く理解し、それを自社のビジネス課題と結びつけて企画・推進できる専門人材が不可欠です。

- xRエンジニア・クリエイターの不足:

VR/AR/MRアプリケーションを開発できるエンジニアや、高品質な3Dコンテンツを制作できるクリエイターは、世界的に需要が高く、人材市場では希少な存在です。特に、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンに精通し、かつ各社の業務内容を理解できる人材を社内で確保・育成するのは容易ではありません。 - 企画・ディレクション人材の重要性:

技術的なスキルだけでなく、「xRを使って何を実現したいのか」「どのような体験を設計すればビジネス課題を解決できるのか」といった企画力やディレクション能力も同様に重要です。技術先行で導入してしまい、「何のために使っているのか分からない」といった状況に陥らないよう、ビジネスサイドと開発サイドの橋渡し役となる人材が求められます。 - 社内への浸透と教育:

新しい技術を導入する際には、現場の従業員への教育やトレーニングも必要です。デバイスの使い方やアプリケーションの操作方法をレクチャーし、現場からのフィードバックを吸い上げて改善に繋げるなど、導入をスムーズに進めるための体制作りも課題となります。

コンテンツ制作に手間がかかる

xR体験の質は、そこで使用される「コンテンツ」の質に大きく左右されます。しかし、魅力的で効果的なコンテンツを制作するには、相応の手間と時間がかかります。

- 3Dモデリングの複雑さ:

xR空間で利用するオブジェクトは、基本的に3Dモデルとして制作する必要があります。特に、現実の製品や機械を忠実に再現する「デジタルツイン」を作成する場合、CADデータからの変換や、3Dスキャナでの計測、手作業でのモデリングなど、専門的な技術と膨大な工数を要します。 - インタラクション設計の難しさ:

ユーザーがコンテンツとどのように関わるか(インタラクション)の設計も重要です。ユーザーが直感的に操作でき、かつ学習効果や作業効率が高まるような体験をデザインするには、人間工学やUI/UXデザインに関する深い知見が求められます。単に3Dモデルを配置するだけでは、効果的なコンテンツにはなりません。 - 継続的な更新の必要性:

一度コンテンツを制作して終わり、というわけにはいきません。新製品のリリース、作業手順の変更、トレーニング内容のアップデートなど、ビジネスの変化に合わせてコンテンツも継続的に更新していく必要があります。 この更新作業のコストや手間も、事前に考慮しておくべき点です。

VR酔いなどの健康面への配慮

特にVRの利用において、ユーザーの健康面への配慮は避けて通れない課題です。

- VR酔い(サイバーシックネス):

VR体験中に、視覚情報(仮想空間での移動)と、三半規管が感じる身体の動き(実際には静止している)との間にズレが生じることで、乗り物酔いに似た不快な症状(頭痛、吐き気、めまいなど)が引き起こされることがあります。これを「VR酔い」と呼びます。VR酔いの発生しやすさには個人差がありますが、ビジネスで利用する際には、長時間の連続使用を避ける、適切な休憩時間を設ける、動きの激しいコンテンツを避けるといったガイドラインを策定することが重要です。 - 眼精疲労や身体的負担:

VRヘッドセットを長時間装着することは、目に負担をかけ、眼精疲労を引き起こす可能性があります。また、デバイスの重さによる首や肩への負担も無視できません。従業員の健康を守るため、利用時間の上限を設定したり、軽量なデバイスを選定したりするなどの配慮が求められます。 - 心理的な影響:

あまりにリアルなVR体験は、特に暴力的なコンテンツや、トラウマを想起させるようなシミュレーションにおいて、ユーザーに強い心理的ストレスを与える可能性があります。コンテンツの内容については、倫理的な観点からの十分な配慮が必要です。

これらの課題は、xR技術の導入を検討する上で必ず向き合うべきものです。しかし、スモールスタートで効果を検証しながら段階的に導入を進めたり、外部の専門企業の支援を受けたりすることで、リスクを管理しながらxR活用のメリットを享受することは十分に可能です。

VR・AR・MRの代表的なデバイス・サービス

xR体験の質は、使用するデバイスやサービスに大きく依存します。ここでは、VR・AR・MRの各分野で代表的な製品をいくつか紹介します。なお、製品のスペックや価格は変動する可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

VRの代表的なデバイス

VRヘッドセットは、PCなど外部機器との接続が不要な「スタンドアロン型」と、高い処理能力を持つPCに接続して使用する「PC VR型」に大別されます。近年は、手軽さと高性能を両立したスタンドアロン型が主流になりつつあります。

Meta Questシリーズ

Meta社(旧Facebook)が開発するMeta Questシリーズは、スタンドアロン型VRヘッドセットの代名詞ともいえる存在で、VR市場の普及を牽引しています。外部センサーが不要なインサイドアウト方式のトラッキングを採用しており、箱から出してすぐにVR体験を始められる手軽さが最大の特徴です。最新モデルの「Meta Quest 3」は、VR体験だけでなく、フルカラーのパススルー機能によって高品質なMR(複合現実)体験も可能にしており、VRとMRの垣根を越えたデバイスとして注目されています。比較的安価な価格設定も魅力で、個人ユーザーからビジネス利用まで幅広く活用されています。

参照:Meta公式サイト

PlayStation VR2

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開発する「PlayStation VR2(PS VR2)」は、家庭用ゲーム機「PlayStation 5」に接続して使用するVRヘッドセットです。4K HDRに対応した高精細な有機ELディスプレイを搭載し、息をのむほど美しい映像体験を提供します。PS VR2の大きな特徴は、視線トラッキング機能、ヘッドセットフィードバック(振動)、そして専用コントローラーのハプティックフィードバックとアダプティブトリガーです。これらの機能が連動することで、ゲームの世界への深い没入感を生み出します。主に高品質なVRゲーム体験を求めるユーザーに向けた製品です。

参照:PlayStation公式サイト

HTC VIVEシリーズ

HTC社が展開する「VIVE」シリーズは、幅広いラインナップを持つVRヘッドセットのブランドです。高精度なトラッキングが可能な外部センサー(ベースステーション)を使用するPC VR型のハイエンドモデル「VIVE Pro」シリーズから、ビジネス向けのスタンドアロン型モデル「VIVE Focus」シリーズまで、ユーザーのニーズに合わせた多様な選択肢を提供しています。特にPC VRモデルは、高いグラフィック性能を要求するプロフェッショナルな用途や、正確なトラッキングが求められるロケーションベースのVRアトラクションなどで高い評価を得ています。

参照:HTC VIVE公式サイト

ARの代表的なデバイス・サービス

ARは、専用デバイスだけでなく、私たちが日常的に使用するスマートフォンアプリやサービスの中でも広く活用されています。

スマートフォンアプリ(ポケモンGOなど)

現在、ARが最も普及している形は、間違いなくスマートフォンアプリです。Niantic社が開発した「Pokémon GO」は、現実世界を歩きながらポケモンを捕まえるというARゲームの仕組みで、世界的な社会現象を巻き起こしました。この他にも、IKEAの「IKEA Place」のような家具の試し置きアプリや、InstagramやTikTokのカメラに搭載されているARフィルター(エフェクト)など、多くの人が日常的にAR技術に触れています。これらは、特別なデバイスを必要とせず、誰でも手軽に体験できるという点で、ARの認知度向上に大きく貢献しています。

スマートグラス

スマートグラスは、メガネ型のウェアラブルデバイスで、ハンズフリーでAR体験ができる点が特徴です。レンズ部分に情報を表示する「ディスプレイ搭載型」と、カメラやスピーカーのみを搭載し、スマートフォンと連携して使用する「ディスプレイ非搭載型」があります。ディスプレイ搭載型の代表例としては、XREAL社(旧Nreal)の「XREAL Air」シリーズが挙げられます。これは、接続したスマートフォンの画面を、目の前に巨大な仮想スクリーンとして投影するもので、動画視聴やゲームなどに利用されます。一方、ディスプレイ非搭載型としては、Meta社とRay-Banが共同開発した「Ray-Ban | Meta」などがあり、写真撮影や音声アシスタント機能を手軽に利用できます。まだ発展途上の製品カテゴリですが、今後の小型化・高性能化が期待されています。

Googleレンズ

「Googleレンズ」は、Googleが提供する画像認識技術を活用したARサービスです。スマートフォンのカメラをかざすだけで、写っているモノに関する様々な情報を得ることができます。例えば、外国語の看板にカメラを向ければリアルタイムで翻訳されたテキストが表示され、植物や動物にカメラを向ければその名前や詳細情報を検索できます。これは、現実世界にあるモノを検索クエリとして、デジタルの知識にアクセスするという、非常に強力なARの活用例です。特別なアプリを必要とせず、多くのAndroidスマートフォンのカメラアプリやGoogleフォトに統合されています。

参照:Googleレンズ公式サイト

MRの代表的なデバイス

MRは、現実空間を高度に認識する必要があるため、高性能なセンサーとプロセッサーを搭載した専用のヘッドセットが中心となります。主に法人向けや開発者向けの製品が多いのが特徴です。

Microsoft HoloLens 2

Microsoft社の「HoloLens 2」は、法人向けMRデバイスのデファクトスタンダードと言える存在です。シースルー型のディスプレイを通して現実世界を見ながら、その上に高精細なホログラム(3Dモデル)を重ねて表示できます。HoloLens 2の特筆すべき点は、非常に高精度なハンドトラッキング機能です。ユーザーは自分の素手で、コントローラーなしにホログラムを直感的に掴んだり、大きさを変えたり、操作したりできます。製造、建設、医療、教育といった分野で、遠隔作業支援やトレーニング、シミュレーションなどに広く導入されています。

参照:Microsoft公式サイト

Apple Vision Pro

Apple社が「空間コンピュータ」と銘打って発表した「Apple Vision Pro」は、MR市場に大きなインパクトを与えたデバイスです。超高解像度のマイクロOLEDディスプレイを搭載し、外部の様子はカメラを通して映し出す「ビデオパススルー方式」を採用しているため、非常にリアルなMR体験と、没入感の高いVR体験の両方をシームレスに行き来できます。最大の特徴は、視線(アイトラッキング)とハンドジェスチャー、そして音声(Siri)を組み合わせた、極めて直感的で新しい操作体系です。ユーザーはアプリのアイコンを見つめて指でタップするジェスチャーをするだけでアプリを起動できます。独自のOS「visionOS」を搭載し、Appleの強力なエコシステムと連携することで、エンターテイメントから生産性向上まで、幅広い用途での活用が期待されています。

参照:Apple公式サイト

Magic Leap 2

Magic Leap社が開発する「Magic Leap 2」も、法人向けに特化した高性能なMRデバイスです。業界トップクラスの広い視野角と、独自の「ダイナミック調光」機能が特徴です。ダイナミック調光は、明るい現実世界の環境下でもホログラムがはっきりと見えるように、レンズの透過度を自動で調整する技術です。また、同クラスのMRデバイスの中では比較的軽量に設計されており、長時間の装着でも負担が少ない点も評価されています。ヘルスケアや製造業、防衛分野などでの活用が進んでいます。

参照:Magic Leap公式サイト

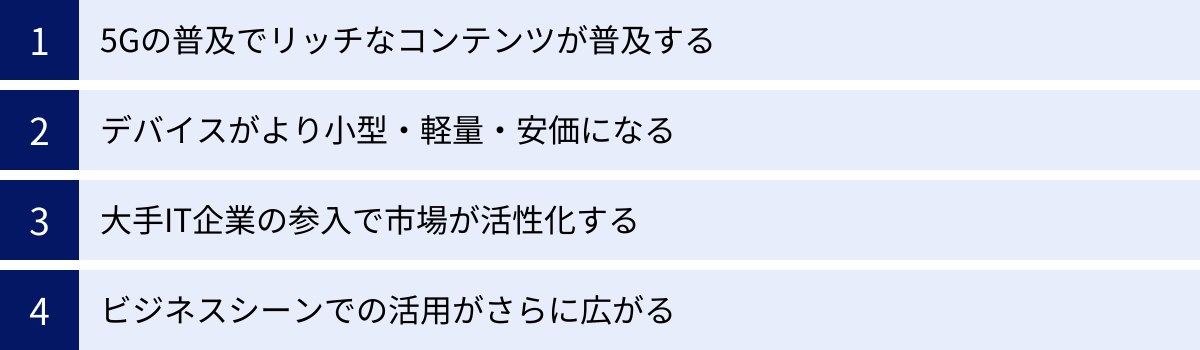

xR(VR・AR・MR)市場の今後の展望

VR・AR・MRを包含するxR市場は、現在、本格的な成長期を迎えようとしています。技術の進化、大手企業の参入、そして社会的なニーズの高まりが、市場の拡大を後押ししています。ここでは、xR市場の今後の展望について、4つの主要なトレンドから解説します。

5Gの普及でリッチなコンテンツが普及する

xR体験の質は、扱うデータの量に大きく左右されます。高精細な3Dモデルや360度映像、リアルタイムでの空間マッピングデータなどは、非常に大きなデータ容量を必要とします。これまでは、デバイス本体の処理能力やストレージ、通信速度がボトルネックとなり、体験できるコンテンツの質に限界がありました。

ここで大きな役割を果たすのが、第5世代移動通信システム「5G」です。5Gは「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの大きな特徴を持っています。5Gが社会インフラとして広く普及することで、xR体験は以下のように進化します。

- クラウドレンダリングの一般化: これまでデバイス本体で行っていた高度なグラフィック処理(レンダリング)を、クラウド上の高性能なサーバーに任せ、その結果の映像だけをデバイスにストリーミングする「クラウドレンダリング(またはクラウドXR)」が実用的になります。これにより、比較的安価で軽量なデバイスでも、PC VR並みの高品質なxR体験が楽しめるようになります。

- リアルタイム性の向上: 低遅延という特性は、遠隔作業支援やマルチプレイヤーVRゲームなど、リアルタイム性が重視されるアプリケーションの品質を飛躍的に向上させます。操作の遅延がほとんどなくなることで、より自然で快適なインタラクションが可能になります。

5Gの普及は、xRコンテンツをよりリッチで、より快適なものへと進化させ、一般消費者への普及を加速させる重要な鍵となります。

デバイスがより小型・軽量・安価になる

xR技術が真に日常生活に浸透するためには、デバイスの進化が不可欠です。現在のVR/MRヘッドセットは、まだ大きく、重く、高価であり、日常的に長時間装着するにはハードルがあります。

しかし、技術革新は着実に進んでおり、将来的にはデバイスがより小型・軽量・安価になっていくことは確実です。

- 小型化・軽量化: ディスプレイ技術(マイクロOLEDなど)、レンズ技術(パンケーキレンズなど)、半導体技術の進化により、デバイス全体の小型・軽量化が進みます。最終的には、現在のメガネと見分けがつかないような、自然にかけられるスマートグラスが登場し、AR/MRがより身近な存在になると期待されています。

- 低価格化: 技術の成熟と量産効果により、高性能なデバイスの価格も徐々に低下していきます。これにより、これまで一部の企業や開発者に限られていたMRデバイスなども、中小企業や個人が手に取りやすくなり、新たな活用アイデアが生まれる土壌が育まれます。

デバイスの進化は、利用シーンを限定的なものから日常的なものへと広げ、xR市場の裾野を大きく拡大させる原動力となるでしょう。

大手IT企業の参入で市場が活性化する

xR市場の将来性を見据え、世界の巨大IT企業(ビッグテック)が巨額の投資を行い、プラットフォームの覇権を巡る競争を繰り広げています。

- Meta(旧Facebook): 社名を変更し、「メタバース」の実現に向けて年間1兆円を超える巨額の投資を続けています。Meta Questシリーズでハードウェア市場をリードしつつ、ソーシャルVRプラットフォーム「Horizon Worlds」などのソフトウェア・エコシステムの構築に注力しています。

- Apple: 「空間コンピュータ」Apple Vision Proを市場に投入し、ハードウェアとOS、アプリストアを一体で提供する独自の強力なエコシステムをxR分野でも構築しようとしています。

- Microsoft: 法人向けMRのリーダーとしてHoloLensを展開しつつ、クラウドサービス「Azure」と連携した産業向けソリューションの提供を強化しています。

- Google: Androidという強力なプラットフォームをベースに、スマートフォンARでの実績を活かしつつ、新たなARデバイスの開発も進めていると見られています。

これらの大手企業による競争は、技術開発のスピードを加速させ、市場全体の活性化に繋がります。 それぞれがプラットフォームを構築し、開発者が魅力的なアプリやコンテンツを制作する環境が整うことで、xR市場はさらにダイナミックに成長していくと予想されます。

ビジネスシーンでの活用がさらに広がる

エンターテイメント分野での活用が先行してきたxRですが、今後はビジネスシーンでの活用が市場成長を牽引すると見られています。これまでの解説で見てきたように、xRはコスト削減、生産性向上、教育の質の向上など、企業の競争力に直結する多くのメリットをもたらします。

- 「デジタルツイン」の浸透: 現実世界のモノや空間、プロセスを、デジタルの仮想空間にリアルタイムで再現する「デジタルツイン」の概念が、xR技術と結びつくことで、あらゆる産業に浸透します。工場の稼働状況をVRでモニタリングしたり、都市全体の交通シミュレーションをMRで行ったりといった活用が一般化していくでしょう。

- リモートワークの進化: VR会議や「メタバースオフィス」が普及し、アバターを介して同じ仮想空間に集まることで、物理的に離れていても、まるで同じオフィスにいるかのような臨場感のあるコミュニケーションや共同作業が可能になります。

- あらゆる業界への応用: 現在は製造、建設、医療といった分野での活用が目立ちますが、今後は小売、金融、不動産、観光、教育など、あらゆる業界で、それぞれの課題を解決するためのxRソリューションが開発・導入されていくと考えられます。

ビジネスにおける具体的な成功事例が増えるにつれて、xRは「特別な技術」から「当たり前のビジネスツール」へと変化し、社会に不可欠なインフラの一つとして定着していくでしょう。

まとめ

本記事では、VR・AR・MR・xRという、現実と仮想を繋ぐ技術について、その基本的な違いから、支える仕組み、具体的な活用事例、ビジネスにおけるメリットと課題、そして今後の展望までを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- VR(仮想現実): 現実から遮断された100%デジタルの世界に没入する技術。ゲームやシミュレーションなど、高い没入感を活かした体験が得意。

- AR(拡張現実): 現実世界にデジタル情報を重ねて表示する技術。スマホで手軽に体験でき、ナビゲーションや家具の試し置きなど、現実の行動を支援する。

- MR(複合現実): 現実と仮想を高度に融合させ、デジタル情報が現実の一部として振る舞う技術。遠隔作業支援や設計など、専門的な分野での活用が進む。

- xR(クロスリアリティ): 上記のVR・AR・MRなどを包含する総称。

これらの技術は、それぞれ異なるアプローチで現実世界と仮想世界の関係性を再定義し、私たちの働き方、学び方、楽しみ方に革命をもたらす可能性を秘めています。

ビジネス活用の観点からは、「コスト削減」「生産性向上」「教育の質の向上」「新しい顧客体験の創出」といった大きなメリットが期待できる一方で、導入コストや専門人材の確保、コンテンツ制作といった課題も存在します。

しかし、5Gの普及、デバイスの進化、そして大手IT企業の本格参入により、xR市場は今後ますます拡大し、これらの課題も徐々に解決されていくでしょう。xRはもはや一部のギークのためだけの技術ではありません。あらゆる産業、あらゆるビジネスにとって無視できない重要なテクノロジートレンドとなっています。

この記事が、複雑に見えるxRの世界を理解するための一助となり、皆様がその可能性を探求する第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。