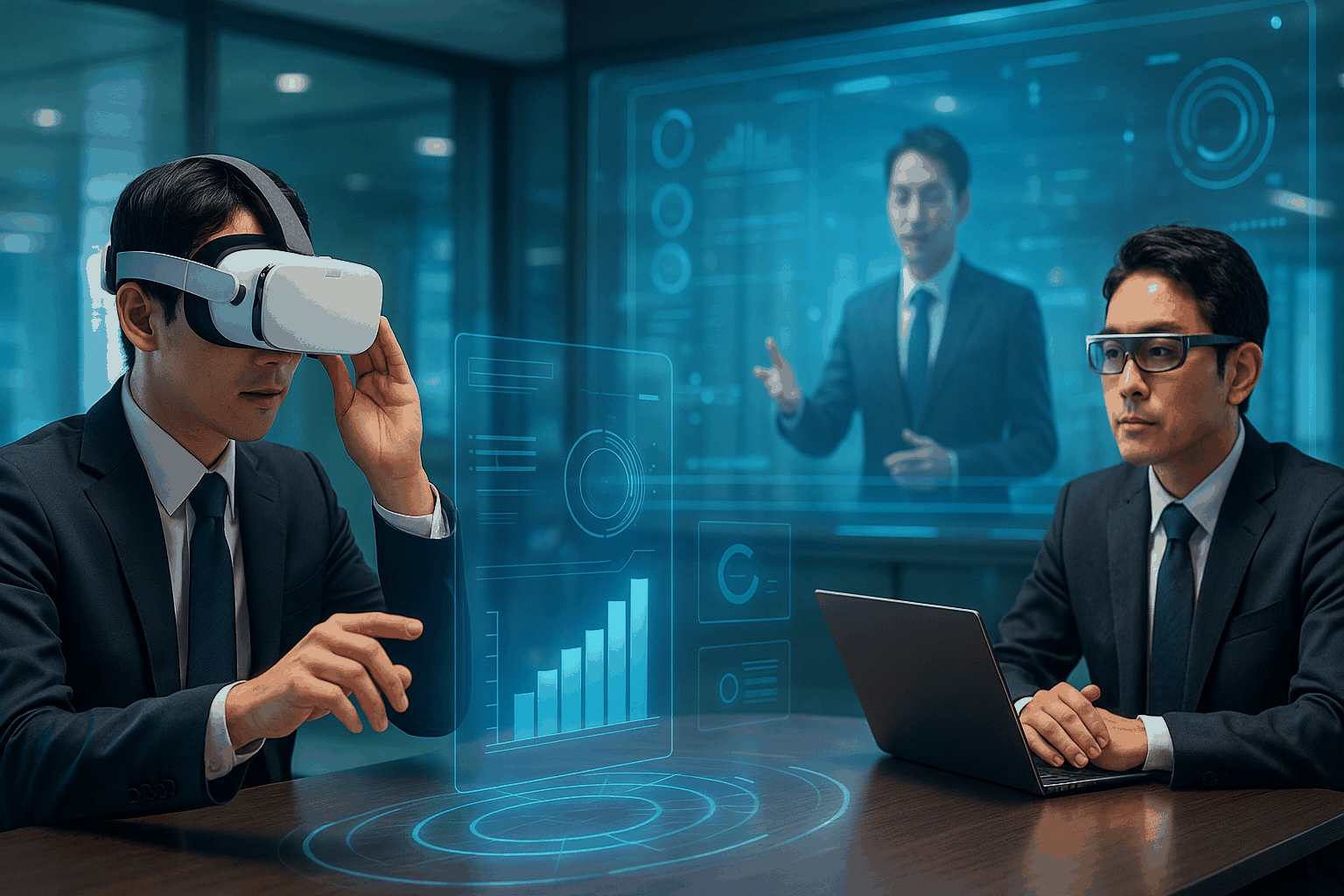

近年、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といったXR(クロスリアリティ)技術が急速に進化し、私たちの生活やビジネスに新たな可能性をもたらしています。かつては専門的な知識や高価な機材が必要だったXRコンテンツ制作ですが、今や誰もが気軽にアイデアを形にできる時代が到来しました。その中心的な役割を担うプラットフォームの一つが、本記事で紹介する「STYLY(スタイリー)」です。

STYLYは、プログラミングの知識がなくても、Webブラウザ上で直感的にXRコンテンツを制作し、さまざまなデバイスに配信できる画期的なツールです。この記事では、STYLYとは何かという基本的な概念から、具体的な使い方、料金プラン、学習方法、そして活用シーンに至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。XRの世界に初めて触れる方から、自身のクリエイティブな表現の幅を広げたいと考えている方まで、この記事を読めばSTYLYの全貌を理解し、今日からXR制作の第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

STYLYとは

STYLYは、XR(クロスリアリティ)コンテンツを誰でも簡単に制作し、世界中に配信できるクリエイティブプラットフォームです。まずは、STYLYがどのようなツールであり、なぜ今多くのクリエイターや企業から注目を集めているのか、その核心に迫ります。

XRコンテンツを簡単に制作・配信できるプラットフォーム

STYLYの最大の特徴は、XRコンテンツの制作から配信までを一気通貫で行えるプラットフォームである点です。ここでいうXRとは、VR(Virtual Reality:仮想現実)、AR(Augmented Reality:拡張現実)、MR(Mixed Reality:複合現実)の総称であり、現実世界と仮想世界を融合させる技術全般を指します。

- VR(仮想現実): 専用のヘッドセットを装着し、視界を完全にデジタルな映像で覆うことで、あたかも別の世界にいるかのような没入体験を生み出します。STYLYでは、360°見渡せる壮大な仮想空間や、インタラクティブな物語空間などを制作できます。

- AR(拡張現実): スマートフォンやARグラスを通して現実世界を見ることで、その風景にデジタル情報(3Dモデル、テキスト、動画など)を重ねて表示する技術です。STYLYを使えば、現実の部屋にバーチャルな家具を配置したり、街中にデジタルアートを出現させたりするコンテンツが作れます。

- MR(複合現実): ARをさらに発展させ、現実の物体と仮想のオブジェクトが相互に影響し合うような、より高度な融合体験を実現する技術です。仮想のボールが現実の壁に当たって跳ね返る、といった表現が可能になります。

従来、これらのXRコンテンツを制作するには、UnityやUnreal Engineといった専門的なゲームエンジンを使いこなし、複雑なプログラミングを行う必要がありました。しかし、STYLYはこの常識を覆し、「空間を身にまとう」というコンセプトのもと、ファッションのように誰もが自由に空間を創造し、共有できる世界を目指しています。 制作したコンテンツは、専用のプラットフォーム「STYLY Gallery」を通じて世界中のユーザーに公開したり、特定の相手だけに共有したりできます。つまり、STYLYは単なる制作ツールに留まらず、クリエイターが作品を発表し、ユーザーがそれを体験するエコシステムそのものを提供しているのです。この「制作」と「配信」がシームレスに繋がっている点が、STYLYを唯一無二の存在にしています。

プログラミング不要で直感的に操作できる

STYLYが初心者にとって非常に魅力的な理由は、プログラミングの知識を一切必要としない点にあります。コンテンツ制作は、主に「STYLY Studio」というWebブラウザベースのエディタで行います。

STYLY Studioの操作は非常に直感的です。 마치プレゼンテーションソフトでスライドを作成するように、あるいは画像編集ソフトで写真を加工するように、画面上で素材をドラッグ&ドロップし、大きさや位置、角度を調整するだけで、リッチな3D空間を構築できます。

具体的には、以下のような作業をすべてマウス操作だけで完結できます。

- 3Dモデル、画像、動画、音楽などの素材(アセット)をライブラリから選んで空間に配置する。

- 配置したアセットを移動、回転、拡大・縮小する。

- アセットの色を変えたり、テクスチャを貼り替えたりする。

- 空間全体の雰囲気(空の色、光の強さなど)を調整する。

このように、コーディングの壁に阻まれることなく、頭の中にあるアイデアを直接的に空間へ反映させられるため、アーティストやデザイナー、プランナーなど、非エンジニアのクリエイターでもXR表現に挑戦しやすくなっています。もちろん、より高度なインタラクション(触れると何かが起こる、など)を実装したい上級者向けに、後述するUnityとの連携機能も用意されており、初心者の入門ツールとしてだけでなく、プロフェッショナルのための拡張ツールとしても機能する懐の深さも持ち合わせています。

STYLYが注目されている理由

STYLYが近年、急速に注目度を高めている背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

第一に、メタバースやデジタルツインといった概念の普及が挙げられます。コロナ禍を経て、オンラインでのコミュニケーションや経済活動が一般化し、物理的な制約を超えた仮想空間への期待が高まりました。企業はバーチャル展示会やバーチャル店舗といった新たなマーケティング手法を模索し、個人はアバターを介した自己表現や交流を楽しむようになりました。このような社会的な潮流の中で、XR空間を誰もが手軽に構築できるSTYLYの価値が再認識されています。

第二に、クリエイターエコノミーの拡大です。YouTubeやTikTok、noteなど、個人がコンテンツを発信して収益を得るのが当たり前の時代になり、その表現の舞台は平面(動画、テキスト)から立体(3D空間)へと広がりつつあります。STYLYは、3Dアーティストやメディアアーティストにとって、自身の作品を発表するための新たなポートフォリオとなり、また表現の実験場となっています。「NEWVIEW」というXRに特化したクリエイティブコミュニティやアワードを運営している点も、クリエイターを惹きつける大きな要因です。これにより、単にツールを提供するだけでなく、才能を発掘・育成し、クリエイター同士が繋がり、共に成長していく文化が醸成されています。

第三に、ハードウェアの進化と低価格化です。Meta Questシリーズに代表される高性能なスタンドアロン型VRヘッドセットが手頃な価格で入手できるようになったことや、ほとんどの人が所有するスマートフォンがARに対応したことで、XRコンテンツを体験する側のハードルが劇的に下がりました。コンテンツを作るプラットフォーム(STYLY)と、それを体験するデバイスの両輪が揃ったことで、XR市場全体が活性化し、その中でSTYLYの存在感が増しているのです。

これらの理由から、STYLYは単なるXR制作ツールではなく、新しい時代のコミュニケーションと表現を支える社会基盤(インフラ)として、アート、エンターテインメント、ファッション、教育、都市開発など、あらゆる分野から大きな期待を寄せられています。

STYLYでできること

STYLYがXRコンテンツの制作・配信プラットフォームであることは前述の通りですが、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか。ここでは、STYLYのコアとなる3つの機能、「XRコンテンツの制作」「アセットの配置」「マルチデバイス配信」について、より深く掘り下げていきます。

VR/AR/MRコンテンツの制作

STYLYの最も基本的な機能は、多様なXRコンテンツを創造することです。ユーザーは、作りたい体験の種類に応じて、VR、AR、MRの各フォーマットに対応したコンテンツを制作できます。

VR(仮想現実)コンテンツの制作:

VRは、ユーザーを完全にデジタルの世界に没入させる体験です。STYLYでは、ゼロからオリジナルのVR空間を構築できます。

- 空間表現: 幻想的な風景、未来的な都市、自身の心象風景を表現したアート空間など、現実の物理法則に縛られない自由な空間をデザインできます。空の色、地面のテクスチャ、光の当たり方などを細かく設定し、独自の雰囲気を持つ世界観を創り上げることが可能です。

- ストーリーテリング: 複数のシーン(空間)を繋ぎ合わせることで、インタラクティブな物語や、ウォークスルー型の美術館のような体験を制作できます。特定のオブジェクトに近づくと次のシーンへ移動する、といった簡単なインタラクションも設定可能です。

- 没入型アート: 音楽と映像を組み合わせたVRミュージックビデオや、空間全体を使ったインスタレーションアートなど、鑑賞者を作品の世界に引き込む没入型のコンテンツ制作を得意とします。

AR(拡張現実)コンテンツの制作:

ARは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせる技術です。STYLYで制作したARコンテンツは、スマートフォンのカメラを通して体験します。

- 空間へのオブジェクト配置: 現実の風景を認識し、特定のマーカー(QRコードなど)や平面(床、壁、机など)を起点として3Dモデルや動画を出現させることができます。例えば、自宅の部屋に購入検討中の家具を原寸大で配置してみる、公園に巨大なバーチャルキャラクターを登場させる、といったことが可能です。

- ロケーションベースAR: GPSと連携し、特定の場所でしか体験できないARコンテンツも制作できます。観光地でその土地の歴史を伝えるキャラクターを出現させたり、街中でARスタンプラリーを実施したりするなど、現実の場所と連動した企画に応用できます。

- ARフィルター: 顔や手を認識してエフェクトをかけるような、SNSで人気のARフィルター的な表現も可能です。

MR(複合現実)コンテンツの制作:

MRは、現実と仮想がより密接に連携する体験です。STYLYはMRデバイスにも対応しており、現実の空間構造を認識した上でコンテンツを配置できます。これにより、ARよりもさらにリアリティのある表現が実現します。例えば、バーチャルなオブジェクトが現実の机の上に正確に置かれたり、壁の向こう側にあるように見せかけたりすることが可能です。

3Dモデルや動画などのアセット配置

XR空間を彩る構成要素を「アセット」と呼びます。STYLYの魅力は、これらのアセットを非常に簡単かつ豊富に利用できる点にあります。

利用できるアセットの種類:

STYLYでは、以下のような多様な種類のアセットを空間内に配置できます。

- 3Dモデル: キャラクター、建物、家具、小物など。対応フォーマットはFBX, OBJ, glTF/GLB, Blenderファイルなど多岐にわたります。アニメーション付きのモデルも利用可能です。

- 画像: JPEG, PNG(透過情報も利用可)など。空間内に絵画のように飾ったり、テクスチャとして3Dモデルに貼り付けたりできます。

- 動画: MP4など。空間内のスクリーンに映像を流すことができます。YouTubeの動画を直接埋め込むことも可能です。

- 音楽・サウンド: MP3, WAVなど。BGMとして空間全体に流したり、特定の場所でだけ鳴る効果音として配置したりできます。

- テキスト: 3Dのテキストオブジェクトを空間内に配置できます。

- パーティクルエフェクト: 炎、煙、雪、光の粒など、空間を華やかに演出する特殊効果です。STYLYにはプリセットが用意されています。

アセットの入手方法:

アセットをゼロから作るのは大変ですが、STYLYでは様々な方法でアセットを入手できます。

- STYLY Studioのプリセット: STYLYが予め用意している基本的な図形やエフェクト。

- 外部プラットフォームとの連携: 世界最大級の3Dモデル共有プラットフォーム「Sketchfab」とシームレスに連携しており、数十万点以上の高品質な3DモデルをSTYLY Studio内から直接検索し、ドラッグ&ドロップでインポートできます。この機能により、自分でモデリングができなくても、プロ品質のアセットを自由に利用できます。

- 自作アセットのアップロード: BlenderやMayaなどの3D制作ソフトで作ったオリジナルの3Dモデルや、自分で撮影した写真・動画、作曲した音楽などをアップロードして使用することもできます。

これらのアセットをSTYLY Studioの3Dビュー上で自由に配置し、大きさや向きを調整していくことで、プログラミングを一切行わずにオリジナルのXR空間を組み上げていくことができます。

制作した作品のマルチデバイス配信

STYLYのもう一つの大きな柱が「配信プラットフォーム」としての機能です。「一度作れば、どこでも体験できる(One Source, Multi-Use)」というのがSTYLYの配信における思想です。

制作したXRコンテンツは、STYLYのサーバーにアップロードされると、自動的に様々なデバイスに対応した形式に変換されます。ユーザーは、手持ちのデバイスに応じて最適な方法で作品を体験できます。

- VRヘッドセット: Meta Quest, Picoなどのスタンドアロン型VRヘッドセットや、PCに接続するタイプのVRヘッドセット(HTC VIVE, Valve Indexなど)用のSTYLYアプリをダウンロードすれば、最も没入感の高いVR体験が可能です。

- スマートフォン/タブレット: iOS/Android用のSTYLYアプリを使えば、ARコンテンツを体験したり、VRコンテンツをスマホVRモード(スマホを簡易的なゴーグルに装着する)で楽しんだりできます。

- PC(Webブラウザ): 専用のアプリをインストールしなくても、PCのWebブラウザ上で作品を体験できます。VRヘッドセットを持っていなくても、マウスとキーボード操作でVR空間を歩き回ることができ、手軽に作品を共有・確認するのに便利です。

- ARグラス: XREAL(旧Nreal)などのARグラスにも対応しており、よりハンズフリーで自然なAR体験が可能です。

このように、クリエイターは特定のデバイスをターゲットにする必要がなく、一度STYLYで作品を公開するだけで、非常に幅広いユーザーにリーチできる可能性があります。作品はQRコードやURLで簡単に共有できるため、SNSで拡散したり、Webサイトに埋め込んだりするのも容易です。このアクセシビリティの高さが、STYLYを強力な配信プラットフォームたらしめているのです。

STYLYのメリット

STYLYが多くのクリエイターに選ばれるのには、明確な理由があります。ここでは、XR制作を始めるにあたってSTYLYを利用することで得られる3つの大きなメリット、「無料で始められる手軽さ」「豊富なアセットの利用」「充実したコミュニティと学習リソース」について詳しく解説します。

無料で始められる

XRコンテンツ制作に興味を持ったとしても、初期投資の高さが参入障壁となるケースは少なくありません。専門的なソフトウェアは高価なライセンス料が必要な場合が多く、学習コストもかかります。しかし、STYLYは基本的な機能をすべて無料で利用できるフリープランを提供しています。

この無料プランは、単なる「お試し版」ではありません。

- アカウント登録: メールアドレスかソーシャルアカウント(Google, Facebookなど)があれば、誰でもすぐに無料でアカウントを作成できます。

- STYLY Studioの全機能利用: コンテンツ制作の中心となるSTYLY Studioの機能に制限はありません。アセットの配置、空間のカスタマイズ、基本的なインタラクションの設定など、作品を創り上げるために必要なツールはすべて利用可能です。

- 作品の公開: 制作した作品はSTYLY Galleryに公開し、世界中の人々と共有できます。公開できるシーン数に上限はありますが、個人がポートフォリオを作成したり、趣味で作品を発表したりするには十分な数です。

- アセットのアップロード: 自分で作成した3Dモデルや画像なども、一定の容量(月間1GB)までは無料でアップロードできます。

つまり、PCとインターネット環境さえあれば、追加費用ゼロでXRコンテンツクリエイターとしての第一歩を踏み出せるのです。これは、学生や、XR分野に新た挑戦したい社会人、あるいは予算の限られた小規模なプロジェクトにとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。実際に手を動かしながらXR制作の基礎を学び、自分に向いているかどうかを確かめられるこの手軽さは、STYLYがクリエイターの裾野を広げている大きな要因です。

豊富なアセットを利用できる

クリエイティブなアイデアはあっても、それを形にするための素材(アセット)がなければ、コンテンツ制作は進みません。特に3Dモデルは、自力で制作するには専門的なスキルと多くの時間を要します。STYLYはこの課題を解決するため、クリエイターがすぐに使える豊富なアセットライブラリへのアクセスを提供しています。

STYLYのアセット利用環境には、主に3つの柱があります。

- STYLYのプリセットアセット: STYLY Studio内には、基本的な図形(キューブ、球体など)、エフェクト(パーティクル)、環境(空、地面)などがプリセットとして用意されています。これらを組み合わせるだけでも、簡単なシーンを素早く構築できます。

- Sketchfabとの強力な連携: これがSTYLYの最も強力なメリットの一つです。Sketchfabは、世界中のクリエイターが制作した3Dモデルを共有・販売する巨大なプラットフォームです。STYLYはSketchfabとAPI連携しており、STYLY Studioの画面から離れることなく、Sketchfab上の膨大な(その多くが無料で利用可能な)3Dモデルを検索し、ワンクリックで自分のシーンにインポートできます。 これにより、高品質なキャラクター、リアルな家具、緻密な建築物など、ありとあらゆるジャンルのアセットを即座に利用可能です。これにより、モデリングスキルがないクリエイターでも、プロが作った素材を借りて、空間構成や演出という、よりクリエイティブな作業に集中できます。

- Google Poly(アーカイブ)やその他のアセット: かつて提供されていたGoogleの3Dアセットサービス「Poly」のアーカイブにもアクセスできます。また、Unityと連携することで、Unity Asset Storeの豊富なアセットを利用することも可能です。

このように、「自分で作れないものは、借りてくる」という発想をシステムレベルでサポートしているため、アイデアの着想から具現化までのスピードが飛躍的に向上します。クリエイターは、アセット制作の負担から解放され、純粋な「表現」そのものに時間とエネルギーを注ぐことができるのです。

コミュニティや学習リソースが充実している

新しいツールを学ぶ過程で、多くの人が疑問や困難に直面します。STYLYは、単にツールを提供するだけでなく、ユーザーが学び、成長し、互いに刺激を与え合うための環境(エコシステム)を積極的に構築しています。

充実した公式学習リソース:

- STYLYドキュメント: 公式サイトには、STYLYの全機能について詳細に解説された日本語のドキュメントが整備されています。基本的な使い方から、各機能の仕様、トラブルシューティングまで網羅されており、辞書のように活用できます。

- 公式チュートリアル: YouTubeチャンネルや公式サイトでは、初心者向けのステップバイステップのチュートリアル動画や記事が多数公開されています。実際に手を動かしながら、具体的な作品を完成させる過程を学ぶことができます。

クリエイターコミュニティの存在:

- NEWVIEW プロジェクト: STYLYを運営する株式会社Psychic VR Labは、「NEWVIEW」というXRクリエイティブのコミュニティプロジェクトを主導しています。これには、世界規模のXRコンテンツアワード「NEWVIEW AWARDS」、XR表現を体系的に学ぶスクール「NEWVIEW SCHOOL」、そしてカンファレンスや展示会などが含まれます。

- NEWVIEW AWARDS: 自分の作品を発表し、世界中のクリエイターと競い合う絶好の機会です。過去の受賞作品はインスピレーションの宝庫であり、トップクリエイターの表現に触れることで、自身の創作意欲が刺激されます。

- NEWVIEW SCHOOL: 第一線で活躍するアーティストやエンジニアを講師に迎え、XRの思想から技術までを深く学べる場です。同期の受講生や講師との繋がりは、創作活動を続ける上で貴重な財産となります。

- Discordコミュニティ: 公式のDiscordサーバーでは、ユーザー同士が気軽に質問し合ったり、作品を見せ合ったりする活発な交流が行われています。行き詰まった時に助けを求めたり、他のクリエイターからフィードバックをもらったりできるため、孤独を感じることなく学習を進められます。

このように、STYLYはツール、教材、コミュニティが三位一体となって提供されており、初心者が挫折しにくい手厚いサポート体制が整っている点が、大きなメリットと言えるでしょう。

STYLYのデメリット

STYLYは非常に強力で使いやすいプラットフォームですが、万能ではありません。その手軽さと引き換えに、いくつかの制約や限界も存在します。ここでは、STYLYを使い始める前に知っておくべきデメリットや注意点を正直に解説します。

細かいカスタマイズには限界がある

STYLYの最大のメリットである「プログラミング不要で直感的に操作できる」点は、同時にデメリットにもなり得ます。手軽さを重視した設計のため、非常に細かい、あるいは特殊なカスタマイズには限界があります。

具体的には、以下のような点で制約を感じる可能性があります。

- 複雑なインタラクションの実装: STYLYでは、「オブジェクトをクリックしたら動画が再生される」「特定エリアに入ったら音が鳴る」といった基本的なインタラクションは設定できます。しかし、「プレイヤーの行動に応じてストーリーが分岐する複雑なゲームロジック」や、「複数のオブジェクトが連動して動く精密なギミック」などを、STYLY Studio単体で実装することは困難です。あくまでも空間を「鑑賞」したり、「体験」したりすることに主眼が置かれており、複雑なゲーム開発ツールとしての機能は持っていません。

- 物理演算の精密な制御: STYLYには基本的な物理演算機能が備わっていますが、そのパラメータを細かく調整することはできません。例えば、「オブジェクトの跳ね返り係数や摩擦係数を厳密に設定する」「流体や布のリアルなシミュレーションを行う」といった高度な物理表現は苦手分野です。

- 独自のUI(ユーザーインターフェース)開発: ゲームのスコア表示やカスタムメニューなど、独自のUIを画面上に表示する機能は標準では提供されていません。体験はあくまでSTYLYが提供する標準的なインターフェースの上で実行されます。

- パフォーマンスの最適化: STYLYはWebベースで動作し、様々なデバイスに対応するために、ある程度汎用的なパフォーマンス設定になっています。そのため、非常に多くのオブジェクトや高解像度のテクスチャを配置しすぎると、デバイスによっては動作が重くなることがあります。これをコードレベルで細かく最適化する(例:LOD(Level of Detail)を独自に制御する)ことはできません。

これらの制約は、STYLYが「XR空間デザイナーのためのツール」であり、「ゲーム開発者のためのエンジン」ではない、というポジショニングから来ています。アート作品や建築ビジュアライゼーション、シンプルな体験型コンテンツの制作には十分すぎるほどの機能を備えていますが、インタラクティブ性の高いゲームやシミュレーターの開発を目指す場合は、STYLYだけでは力不足を感じる場面があることを理解しておく必要があります。

高度な機能にはUnityの知識が必要な場合も

前述のデメリットを補うための解決策として、STYLYはゲームエンジン「Unity」との連携機能を公式に提供しています。しかし、これは同時に「STYLYのポテンシャルを最大限に引き出すためには、結局Unityの知識が必要になる場合がある」ということを意味します。

Unityは、世界中のゲーム開発で利用されている非常に高機能な開発環境です。Unityと連携することで、STYLY単体では実現不可能な、以下のような高度な表現が可能になります。

- カスタムアニメーション: Unityのタイムライン機能やアニメーターコントローラーを使えば、キャラクターの複雑な動きや、オブジェクトの連続的なアニメーションを自由に作成し、STYLYシーンに持ち込めます。

- インタラクティブなオブジェクト: Unity上でC#スクリプトやビジュアルスクリプティングツール(PlayMakerなど)を使ってインタラクティブな機能を実装したオブジェクトを、そのままSTYLYにアップロードできます。これにより、STYLYの標準機能を超える複雑なギミックを実現可能です。

- カスタムシェーダー: 独自のシェーダー(物体の質感を決定するプログラム)をUnityで作成すれば、水面、ガラス、金属などの特殊な質感をリアルに表現したり、トゥーン調や水彩画風といった独創的なビジュアルスタイルを追求したりできます。

- パフォーマンス最適化されたアセット: Unity上でメッシュの最適化やマテリアルの統合(アトラス化)などを行うことで、より軽量でパフォーマンスの高いアセットを作成し、STYLYシーンに配置できます。

このように、Unity連携はSTYLYの表現力を飛躍的に向上させる強力な武器です。しかし、この恩恵を受けるためには、Unityの操作方法や、3Dグラフィックス、さらにはプログラミングに関する知識をある程度習得する必要があります。

つまり、「プログラミング不要」という手軽さからSTYLYを始めたユーザーが、より高度な表現を求めてステップアップしようとした際に、Unityという新たな学習の壁に直面する可能性があるのです。これはSTYLY自体のデメリットというよりは、クリエイターとしての成長過程で必然的に発生する課題とも言えますが、最初から「STYLYだけで何でもできる」と期待していると、後でギャップを感じるかもしれません。

結論として、STYLYはXR制作の素晴らしい入り口ですが、その先にある無限の可能性を探求するには、Unityをはじめとする専門ツールとの連携が視野に入ってきます。自身の作りたいもののレベルに応じて、どこまでをSTYLYで、どこからをUnityで行うか、その切り分けを考えることが重要になります。

STYLYの料金プラン

STYLYは、個人のクリエイターから大規模なビジネス利用まで、幅広いニーズに対応するために複数の料金プランを用意しています。ここでは、各プランでできること、その違い、そして自分に合ったプランの選び方を詳しく解説します。

※料金やプランの詳細は変更される可能性があるため、最新の情報は必ずSTYLY公式サイトでご確認ください。(参照:株式会社STYLY公式サイト)

| 機能/プラン | Free(無料) | Pro | Pro Unlimited |

|---|---|---|---|

| 月額料金 | ¥0 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |

| 対象ユーザー | 個人クリエイター、学生、学習者 | プロクリエイター、フリーランス、小規模チーム | 法人、エンタープライズ、大規模プロジェクト |

| STYLY Studioの利用 | 全機能利用可能 | 全機能利用可能 | 全機能利用可能 |

| 月間アップロード容量 | 1GB | 10GB | 無制限 |

| 合計アップロード容量 | 5GB | 100GB | 無制限 |

| シーンのプライベート公開 | 不可 | 可能 | 可能 |

| コラボレーション機能 | 不可 | 限定的(将来的に提供予定) | 可能 |

| 商用利用 | 限定的(条件あり) | 可能 | 可能 |

| 独自ドメイン/ロゴ非表示 | 不可 | 可能 | 可能 |

| サポート | コミュニティフォーラム | メールサポート | 専任サポート、コンサルティング |

無料プランでできること

STYLYの「Free」プランは、XR制作を始めるためのすべてが詰まった非常に強力な無料プランです。

- コストゼロでのスタート: 月額料金は一切かからず、クレジットカードの登録も不要です。アカウントを作成するだけで、すぐにXRコンテンツ制作を開始できます。

- コア機能へのアクセス: コンテンツ制作エディタ「STYLY Studio」の機能は、有料プランと比較しても何ら遜色なく、すべて利用できます。3Dモデルの配置、Sketchfab連携、基本的なインタラクション設定など、作品を完成させるために必要なツールが揃っています。

- 作品の公開と共有: 制作したシーンは、STYLYのプラットフォーム上で「Public(一般公開)」設定で公開できます。これにより、自分の作品を世界中のユーザーに見てもらったり、ポートフォリオとして活用したりすることが可能です。

- 十分なストレージ容量: アセットのアップロード容量は、月間1GB、合計で5GBまでとなっています。個人の趣味や学習目的で利用する分には、十分に余裕のある容量と言えるでしょう。

ただし、無料プランにはいくつかの制限があります。

- プライベート公開ができない: 作成したシーンは一般公開(Public)か、URLを知っている人のみがアクセスできる限定公開(Unlisted)しか選べません。特定のクライアントにだけ見せたい、といった用途には不向きです。

- 商用利用の制限: STYLYで制作したコンテンツを直接的な収益化に繋げる活動(例:クライアントからの受託制作)には、原則として有料プランへの加入が推奨されます。

- STYLYロゴの表示: 公開したシーンを体験する際には、STYLYのロゴが表示されます。

無料プランは、XR制作を学びたい学生、趣味でクリエイティブ活動をしたい個人、ポートフォリオを充実させたいクリエイターに最適なプランです。

有料プラン(Pro / Pro Unlimited)との違い

よりプロフェッショナルな用途やビジネスでの利用を想定している場合、有料プランである「Pro」や「Pro Unlimited」が選択肢となります。これらのプランは、無料プランの制限を解除し、ビジネス活動を円滑に進めるための機能が追加されています。

Proプランの主なメリット:

Proプランは、フリーランスのクリエイターや小規模な制作チームを対象としています。

- 大幅に増加するストレージ容量: 月間のアップロード容量は10GB、合計では100GBと、無料プランの20倍になります。高解像度のテクスチャや、多数の3Dモデルを使用する大規模なプロジェクトにも対応できます。

- プライベート公開機能: 制作したシーンを非公開(Private)に設定できます。これにより、完成前にクライアントにだけプレビューを見せたり、社内向けの研修コンテンツとして限定的に利用したりすることが可能になります。これはビジネス利用において極めて重要な機能です。

- 正式な商用利用: クライアントワークとしてのXRコンテンツ制作や、自社製品のプロモーションなど、営利目的での利用が正式に許可されます。

Pro Unlimitedプランの主なメリット:

Pro Unlimitedは、さらに大規模な法人利用や、特別な要件を持つプロジェクト向けの最上位プランです。

- 無制限のストレージ: アセットのアップロード容量に制限がなくなります。非常に大規模で長期間にわたるプロジェクトでも、容量を気にすることなく制作に集中できます。

- 高度なカスタマイズとサポート: STYLYのロゴを非表示にしたり、独自のドメインでシーンを公開したりといったブランディングに関わるカスタマイズが可能です。また、技術的な問題が発生した際に迅速に対応してくれる専任のサポートや、プロジェクトの企画段階からのコンサルティングなど、手厚いエンタープライズ向けサポートが受けられます。

- チームでの共同編集: 複数のメンバーが同時に一つのシーンを編集できる高度なコラボレーション機能が提供されます。これにより、大規模なチームでの開発効率が大幅に向上します。

自分に合ったプランの選び方

どのプランを選ぶべきか迷った場合は、「STYLYを何のために使うのか?」という目的を基準に考えると良いでしょう。

- 「まずはXR制作を体験してみたい」「趣味でアート作品を作りたい」「学生課題で使いたい」

→ Freeプランで十分です。コストをかけずにSTYLYの魅力を存分に味わうことができます。まずは無料プランでいくつか作品を作ってみて、STYLYが自分の目的に合っているか確かめましょう。 - 「フリーランスのクリエイターとしてXRコンテンツ制作を仕事にしたい」「クライアントに作品を納品する必要がある」「ポートフォリオ以上の本格的な作品を作りたい」

→ Proプランが推奨されます。プライベート公開機能と十分なストレージ容量、そして正式な商用利用権は、プロとして活動する上で必須の条件となります。 - 「自社のマーケティングやプロモーションにXRを活用したい」「大規模なバーチャルイベントを開催したい」「社内研修用のコンテンツを開発したい」「複数の部署やメンバーで共同開発したい」

→ Pro Unlimitedプラン(またはそれに準ずるエンタープライズ契約)の検討が必要です。無制限の容量、高度なカスタマイズ、手厚いサポート体制が、ビジネスの成功を強力にバックアップします。この場合は、STYLYの法人窓口に直接問い合わせて、プロジェクトの要件に合わせた最適なプランの提案を受けるのが一般的です。

まずは誰もがFreeプランからスタートし、自分の活動のスケールが大きくなるにつれて、Pro、Pro Unlimitedへとステップアップしていくのが、最も賢明な利用方法と言えるでしょう。

STYLYの始め方【3ステップで解説】

STYLYの魅力は、その手軽さにあります。ここでは、専門的な知識がなくても、誰でも簡単にXRコンテンツ制作を始められるように、アカウント登録から作品の体験までを3つのシンプルなステップに分けて解説します。

① アカウントを登録する

すべての始まりは、STYLYの公式ウェブサイトでアカウントを作成することからスタートします。このプロセスは数分で完了します。

- 公式サイトにアクセス: まず、お使いのPCのWebブラウザで「STYLY」と検索し、公式サイトにアクセスします。

- サインアップを選択: サイトのトップページにある「SIGN UP」や「無料で始める」といったボタンをクリックします。

- 登録方法の選択: アカウントの登録方法には、主に2つの選択肢があります。

- メールアドレスで登録: 普段お使いのメールアドレスと、希望するパスワードを入力します。ユーザー名(他のユーザーに表示される名前)とアカウント名(URLなどに使用されるID)も設定します。入力後、確認メールが届くので、メール内のリンクをクリックして登録を完了させます。

- ソーシャルアカウントで登録: Google、Facebook、Apple IDといった既存のソーシャルアカウントと連携して登録する方法です。こちらを選択すると、各サービスのログイン画面に遷移し、許可するだけでアカウント作成が完了するため、パスワードを新しく覚える必要がなく非常に手軽です。

- 登録完了: いずれかの方法で登録が完了すると、自動的にSTYLYのマイページ(STYLY Galleryの自分のページ)にログインした状態になります。

この時点では、クレジットカード情報などの入力は一切不要です。 これだけで、あなたはSTYLYクリエイターとしての一歩を踏み出しました。

② STYLY Studioでシーンを作成する

アカウントが作成できたら、いよいよコンテンツ制作の心臓部である「STYLY Studio」を使って、自分だけのXR空間(シーン)を作成していきます。

- STYLY Studioを起動: STYLYにログインした状態で、画面上部にあるメニューから「STUDIO」を選択するか、「CREATE」ボタンをクリックします。すると、新しいタブまたはウィンドウでSTYLY Studioのエディタ画面が開きます。

- 新規シーンの作成: STYLY Studioのトップ画面には、自分が過去に作成したシーンの一覧が表示されます。初めての場合は空の状態なので、「Create New Scene」や「新規シーンを作成」といったボタンをクリックします。

- テンプレートの選択: シーンを作成する際に、いくつかのテンプレートからベースとなる環境を選ぶことができます。

- Empty Scene: 何もない真っさらな空間から始めたい場合に選択します。

- Image/Skybox Scene: 360°の画像(天球画像)を背景として設定した状態で始めたい場合に選択します。風景写真などを使えば、簡単にリアルな環境を構築できます。

- その他のテンプレート: 特定のテーマに沿ったテンプレートが用意されている場合もあります。

初心者の方は、まずはいずれかのテンプレートを選択して、どのようなものか試してみるのがおすすめです。

- シーンのタイトル設定: 作成するシーンに分かりやすいタイトルを付けます。後からいつでも変更可能です。

- エディタ画面へ: タイトルを付けて作成ボタンを押すと、3Dの編集画面が表示されます。これがSTYLY Studioのメイン画面です。画面左側にはアセット(素材)を追加するメニュー、中央には3Dビュー、右側には選択したアセットの詳細を設定するインスペクターが表示されます。

ここからはあなたの創造力の見せ所です。 左側のアセットメニューから3Dモデルや画像を選んで、中央の3Dビューにドラッグ&ドロップしてみましょう。配置したアセットは、マウスでクリックして選択し、表示される矢印(ギズモ)を操作して移動・回転・拡大縮小できます。まずは色々といじってみて、直感的な操作に慣れることが大切です。

③ 作成した作品を公開・体験する

シーンがある程度形になったら、それを作品として公開し、実際にVRヘッドセットやスマートフォンで体験してみましょう。「作って、すぐに体験できる」というサイクルを高速で回せることが、STYLYの学習効率を高める秘訣です。

- シーンの保存: 制作の途中でも、こまめに画面左上にある保存ボタン(フロッピーディスクのアイコン)を押して作業内容を保存しましょう。

- 公開設定と公開: 画面右上にある「PUBLISH」や「公開」ボタンをクリックします。すると、公開設定のダイアログが表示されます。

- タイトルと説明文: シーンのタイトルや説明文を最終確認・編集します。

- サムネイル設定: 作品一覧に表示されるサムネイル画像を設定します。現在のカメラビューをキャプチャするか、PCから好きな画像をアップロードできます。

- 公開範囲の選択:

- Public(一般公開): STYLY Galleryで誰でも検索・閲覧できるようになります。

- Unlisted(限定公開): URLを知っている人のみがアクセスできます。ギャラリーには表示されません。(無料プランで利用可能)

- Private(非公開): 自分と指定したコラボレーターのみがアクセスできます。(有料プラン限定)

設定が完了したら、再度公開ボタンを押します。

- 作品の体験: 公開が完了すると、そのシーン専用のURLとQRコードが発行されます。

- スマートフォンで体験する場合: STYLYのモバイルアプリをインストールし、アプリ内のスキャナーでPC画面に表示されたQRコードを読み取ります。すると、作成したシーンがスマートフォン上で開きます。AR対応シーンであれば、カメラを通して現実空間に作品を配置して楽しむことができます。

- VRヘッドセットで体験する場合: VRヘッドセット用のSTYLYアプリを起動し、自分のアカウントでログインします。すると、マイページに先ほど公開した作品が表示されているので、それを選択してVR空間に没入します。

- PCブラウザで体験する場合: 発行されたURLにアクセスするだけで、Webブラウザ上で作品を体験できます。友人や知人に作品を見せたい時に便利です。

以上の3ステップで、あなたはSTYLYでのXRコンテンツ制作から体験までの一連の流れを完了したことになります。この「作る→見る」のサイクルを繰り返すことで、3D空間での表現力が自然と身についていきます。

STYLY Studioの基本的な使い方

STYLYの始め方が分かったところで、次はコンテンツ制作の中核を担う「STYLY Studio」のより具体的な使い方を見ていきましょう。ここでは、作品作りの基本となる「アセットのインポート」「アセットの配置と調整」「シーンのプレビューと公開」の3つの操作に焦点を当てて解説します。

アセットをインポートする方法

XR空間は、3Dモデルや画像、音楽といった様々な「アセット」を組み合わせることで作られます。STYLY Studioでは、これらのアセットを非常に簡単な手順でシーンに追加(インポート)できます。

3Dモデル

3DモデルはXR空間の主役となる要素です。インポート方法は複数あります。

- PCからアップロード:

- STYLY Studio画面左のアセットメニューから、「3D Model」→「Upload」を選択します。

- アップロード画面が表示されたら、お使いのPCに保存されている3Dモデルファイル(.fbx, .obj, .glb, .gltf, .blendなど)をドラッグ&ドロップするか、ファイル選択ボタンから指定します。

- アップロードが完了すると、アセット一覧にモデルが追加され、シーンに配置できるようになります。

特に、アニメーション情報やテクスチャ情報が一体化された「.glb」または「.gltf」形式は、Webでの利用に適しており、STYLYでも推奨されています。

- Sketchfabからインポート:

- アセットメニューの「3D Model」カテゴリ内にある「Sketchfab」を選択します。

- STYLY Studio内にSketchfabの検索ウィンドウが表示されます。ここにキーワード(例: “chair”, “dragon”など)を入力して検索します。

- 検索結果から気に入ったモデルを見つけたら、そのモデルをクリックするだけで、自動的にダウンロードとインポートが行われ、シーンの中心に配置されます。

この機能を使えば、自分でモデリングができなくても、プロ品質の膨大なアセットを即座に利用できます。

画像・動画・音楽

3Dモデル以外のメディアアセットも同様に簡単にインポートできます。

- 画像(Image):

- アセットメニューから「Image」→「Upload」を選択します。

- PCから画像ファイル(.jpg, .pngなど)をアップロードします。透過情報を持つPNGファイルも利用可能です。

- インポートされた画像は、空間内に絵画のように配置したり、後述するプロパティ編集で3Dモデルの表面に貼り付けるテクスチャとして使用したりできます。

- 動画(Video):

- アセットメニューから「Video」→「Upload」を選択し、PCから動画ファイル(.mp4など)をアップロードします。

- また、「YouTube」を選択し、YouTube動画のURLを貼り付けることでも、動画をシーン内に配置できます。これは非常に手軽で強力な機能です。

- 音楽(Music):

- アセットメニューから「Music」→「Upload」を選択し、PCから音声ファイル(.mp3, .wavなど)をアップロードします。

- インポートした音楽は、シーン全体のBGMとして設定したり、特定のオブジェクトに紐づけて、その場所でだけ再生される効果音として使用したりできます。

アセットの配置と調整

インポートしたアセットは、シーン内に配置し、意図通りに見えるように調整する必要があります。この作業は、STYLY Studioの3Dビューとインスペクターパネルを使って行います。

- アセットの配置: 左側のアセット一覧から、配置したいアセットをクリックまたはドラッグして、中央の3Dビューにドロップします。すると、シーンの中心にアセットが配置されます。

- アセットの選択: 3Dビュー内で調整したいアセットをクリックして選択します。選択されたアセットは、輪郭がハイライト表示されます。

- トランスフォーム操作(ギズモ): アセットを選択すると、「ギズモ」と呼ばれる3色の矢印と円が表示されます。 これが移動・回転・拡大縮小を行うためのハンドルです。

- 移動(Move): 矢印をドラッグすると、その矢印の方向にアセットを移動できます(赤がX軸、緑がY軸、青がZ軸)。

- 回転(Rotate): 円形のハンドルをドラッグすると、その軸周りにアセットを回転させることができます。

- 拡大縮小(Scale): ギズモの中心にあるキューブをドラッグすると、アセットを均等に拡大・縮小できます。各軸の端にあるキューブをドラッグすれば、特定の方向だけに引き伸ばすことも可能です。

- インスペクターでの詳細設定: 画面右側には「インスペクター」パネルがあります。これは、選択中のアセットのプロパティ(詳細情報)を表示・編集する場所です。

- Transform: ギズモで行った移動・回転・スケールの値を、数値で正確に入力・調整できます。

- Material(マテリアル): 3Dモデルの表面の質感や色を調整します。PCからアップロードした画像をテクスチャとして貼り付けたり、色の変更、金属っぽさ(Metallic)や滑らかさ(Smoothness)を調整したりできます。

- インタラクション設定: アセットによっては、クリックされた時の動作や、他のオブジェクトとの衝突判定などを設定する項目が表示されます。

これらの操作を駆使して、各アセットを思い通りの位置、向き、大きさ、見た目に仕上げていくことが、空間デザインの基本となります。

シーンのプレビューと公開

作業がある程度進んだら、実際にユーザーが体験する視点でシーンを確認(プレビュー)することが重要です。

- カメラ操作によるプレビュー: STYLY Studioの3Dビューは、マウス操作で視点を自由に変えられます。

- 右ドラッグ: カメラの向きを変える。

- マウスホイール: ズームイン・ズームアウト。

- ホイールクリック(または中ボタン)ドラッグ: カメラの平行移動。

これらの操作で、様々な角度からシーンを眺め、アセットの配置バランスなどを確認します。

- Playボタンでの簡易プレビュー: 画面上部にある再生(Play)ボタンを押すと、編集用のギズモなどが非表示になり、実際の鑑賞モードに近い状態でシーン内を歩き回ることができます。もう一度ボタンを押すと編集モードに戻ります。

- デバイスでの実機プレビュー: 最も重要なのは、最終的に体験するデバイス(VRヘッドセットやスマートフォン)で確認することです。 Webブラウザでの見た目と、実際のデバイスでの見た目やパフォーマンスは異なる場合があります。「③ 作成した作品を公開・体験する」の手順に従ってシーンを一度限定公開(Unlisted)し、QRコードを使って実機で確認する癖をつけましょう。

作品が完成したら、再度「PUBLISH」ボタンから公開設定を行い、タイトルや説明文、サムネイルを整えて正式に公開します。これで、あなたの作品が世界中の人々と共有される準備が整いました。

STYLYが対応しているデバイス

STYLYの大きな強みの一つは、その幅広いデバイス対応力です。一度制作したXRコンテンツは、ユーザーが持つさまざまなデバイスで体験できます。ここでは、STYLYが公式に対応している主要なデバイスの種類と、それぞれのデバイスでどのような体験が可能になるのかを解説します。

| デバイスの種類 | 主な対応機種 | 主な体験 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| VRヘッドセット | Meta Questシリーズ, PICOシリーズ, HTC VIVE, Valve Indexなど | VR | 最も没入感の高い体験。完全に仮想空間に入り込む。 |

| スマートフォン・タブレット | iOS, Android搭載のAR対応機種 | AR / スマホVR | 手軽にAR体験が可能。簡易ゴーグルでVRも楽しめる。 |

| PCブラウザ | Google Chrome, Microsoft Edge, Firefoxなど | VR(WebXR) | アプリ不要で手軽にVR空間をウォークスルーできる。 |

| ARグラス | XREAL(旧Nreal)Light, XREAL Airなど | AR | ハンズフリーで、より自然に現実世界とデジタル情報を融合。 |

VRヘッドセット

VRヘッドセットは、STYLYのコンテンツを最もリッチに、そして最も没入感高く体験するためのデバイスです。視界が360°すべて仮想空間に覆われるため、まるでその場にいるかのような感覚を味わうことができます。

- スタンドアロン型VR: Meta Questシリーズ(Quest 2, Quest 3, Quest Pro)やPICOシリーズ(PICO 4など)に代表される、PCに接続しなくても単体で動作するVRヘッドセットです。ケーブルレスで自由に動き回れるため、STYLYのVR空間を歩き回る体験と非常に相性が良いです。各デバイスの公式ストアからSTYLYアプリを無料でダウンロードして利用します。

- PC接続型VR: HTC VIVEシリーズやValve Indexなど、高性能なPCに接続して使用するVRヘッドセットです。PCのパワフルな処理能力を活かせるため、より高品質で複雑なVRシーンも快適に体験できます。これらのデバイスは、PCゲームプラットフォーム「Steam」上で提供されているSteamVR版のSTYLYアプリを通じて利用します。

VRヘッドセットを使えば、アーティストが創造した壮大な世界を探検したり、バーチャルな展示会で作品を間近に鑑賞したりと、STYLYが提供する空間体験の真髄を味わうことができます。

スマートフォン・タブレット

現在、最も多くの人が所有しており、STYLYコンテンツへの最大の入り口となっているのがスマートフォンとタブレットです。iOS(iPhone, iPad)とAndroidの両方に対応したSTYLYの無料アプリが提供されています。

- AR体験: 近年のほとんどのスマートフォンはAR機能を標準で搭載しています。STYLYアプリのカメラ機能を使えば、現実の風景に3Dオブジェクトを重ねて表示するARコンテンツを体験できます。床や壁などの平面を認識してオブジェクトを配置できるため、自宅にバーチャルなペットを出現させたり、街中にアート作品を飾ったりするといった楽しみ方が可能です。QRコードを読み込むだけでAR体験が開始できる手軽さが魅力です。

- スマホVR体験: スマートフォンを装着するタイプの安価なゴーグル(段ボール製のものなど)を用意すれば、VRコンテンツを簡易的に体験することもできます。画面が2眼に分割され、頭の動きに合わせて映像が追従するため、VRヘッドセットほどの没入感はありませんが、VRの雰囲気を手軽に味わうには十分です。

このアクセシビリティの高さにより、クリエイターはVRヘッドセットを持っていない大多数のユーザーにも作品を届けることができます。

PCブラウザ

専用のアプリをインストールしなくても、PCのWebブラウザだけでSTYLYのコンテンツを体験することも可能です。

- WebXR対応: Google ChromeやMicrosoft Edgeなどの最新のWebブラウザは、「WebXR」という標準技術に対応しています。これにより、ブラウザ上で3Dグラフィックスを描画し、VR体験を提供できます。

- 手軽な共有と確認: 発行されたシーンのURLをクリックするだけで、誰でもすぐに作品を覗くことができます。 マウスとキーボード(またはゲームパッド)を使って、FPSゲームのように空間内を自由に移動し、見回すことが可能です。クリエイターが制作途中のシーンを素早く確認したり、SNSなどで友人やクライアントに手軽に共有したりする際に非常に便利です。

- PC接続型VRとの連携: PCブラウザでシーンを開いた状態で、PCにVRヘッドセットが接続されていれば、ブラウザ内のVRボタンを押すだけでシームレスにVRモードに移行することもできます。

ARグラス

ARグラスは、メガネのように装着して、現実の視界に直接デジタル情報を投影する次世代のデバイスです。スマートフォンを取り出す必要がなく、ハンズフリーでAR体験ができるため、より自然な形で現実と仮想の融合が実現します。

- 対応デバイス: STYLYは、XREAL(旧Nreal)といった主要なARグラスにいち早く対応しています。これらのデバイス用のSTYLYアプリを利用することで、STYLYで制作したARコンテンツをARグラス上で体験できます。

- 未来の体験: 例えば、街を歩いていると、レストランの前にメニューが立体的に浮かび上がったり、歴史的建造物の過去の姿が再現されたりといった、SF映画のような体験がARグラスによって可能になります。STYLYは、こうした未来のユースケースを見据えて、積極的に新しいデバイスへの対応を進めています。

このように、STYLYは「今」普及しているデバイスから、「これから」普及する未来のデバイスまでを幅広くカバーしており、クリエイターが時代の変化に合わせて表現の場を広げていけるプラットフォーム設計になっています。

STYLYとUnityの連携

STYLYはプログラミング不要で手軽にXRコンテンツを制作できるのが魅力ですが、より高度でインタラクティブな表現を追求したい場合、その限界に突き当たることがあります。その壁を突破するための鍵となるのが、プロフェッショナルなゲームエンジン「Unity」との連携です。ここでは、Unityと連携するメリットと、その具体的な方法について解説します。

Unityと連携するメリット

STYLYとUnityを連携させることで、STYLY単体では実現不可能な、多彩で複雑な表現が可能になります。これは、STYLYを「表現と配信の舞台」、Unityを「高度な素材(アセット)を作るための工房」として使い分けるイメージです。

1. 複雑なインタラクションの実装:

STYLYの標準機能で設定できるインタラクションは限定的です。しかし、Unityを使えば、プログラミング(C#)やビジュアルスクリプティングツール(PlayMakerなど)を用いて、プレイヤーのあらゆる操作に応答する複雑なロジックをアセットに組み込むことができます。

- ゲームメカニクスの作成: 特定のアイテムを拾うとドアが開く、複数のスイッチを正しい順番で押すと何かが起こる、といったパズルやゲームのような仕組みを作れます。

- 動的な振る舞い: プレイヤーが近づくと敵キャラクターが動き出す、オブジェクトを叩くと壊れるといった、よりダイナミックな振る舞いをアセットに持たせることが可能です。

2. リッチなアニメーションの制作:

STYLY単体でもアニメーション付きの3Dモデルは利用できますが、Unityの強力なアニメーション機能を活用することで、表現の幅が格段に広がります。

- Timeline機能: Unityの「Timeline」を使えば、複数のオブジェクトやカメラ、サウンドなどを時間軸に沿って演出し、映画のようなカットシーンや、複雑なシーケンスアニメーションを作成できます。

- Animator Controller: キャラクターの待機、歩行、ジャンプといった複数のアニメーションを状態に応じて滑らかに切り替える「ステートマシン」を構築できます。これにより、より生き生きとしたキャラクター表現が可能になります。

3. カスタムシェーダーによる独自のビジュアル表現:

シェーダーは、3Dモデルの表面がどのように見えるか(質感、色、光の反射など)を決定するプログラムです。Unityでは、このシェーダーを自作したり、Asset Storeで入手したりして、独自のビジュアルスタイルを追求できます。

- フォトリアルな質感: 水、ガラス、炎、肌といったリアルな質感を、シェーダーを駆使して再現できます。

- ノンフォトリアリスティック表現(NPR): アニメ風のセルルック、水彩画風、油絵風など、アート性の高い独創的な見た目を作り出すことも可能です。

これらのカスタムシェーダーを適用したアセットを、そのままSTYLYに持ち込めます。

4. パフォーマンスの最適化:

Unityは、3Dモデルのポリゴン数を削減したり、複数のテクスチャを一枚にまとめたり(アトラス化)、LOD(Level of Detail)を設定したりといった、パフォーマンスを最適化するための豊富な機能を持っています。Unityで徹底的に軽量化したアセットを用意することで、STYLY上でも多数のオブジェクトを配置したリッチなシーンを、スムーズに動作させることができます。

UnityからSTYLYにアセットをアップロードする方法

Unityで作成した高機能なアセットをSTYLYに持ち込むプロセスは、公式から提供されている専用のプラグインによって非常に簡単に行えるようになっています。

前提条件:

- PCにUnityがインストールされていること。

- STYLYのアカウントを持っていること。

基本的な手順:

- STYLY Plugin for Unityの導入:

- STYLYの公式サイトまたはGitHubから、「STYLY Plugin for Unity」をダウンロードします。

- Unityでプロジェクトを開き、ダウンロードしたプラグインパッケージ(.unitypackageファイル)をプロジェクトにインポートします。

- インポートが完了すると、Unityのメニューバーに「STYLY」という項目が追加されます。

- APIキーの設定:

- Unityのメニューから「STYLY」→「Settings」を選択します。

- 設定ウィンドウが開くので、STYLYのウェブサイトにログインして発行できるAPIキーをコピー&ペーストします。これにより、お使いのUnityエディタとあなたのSTYLYアカウントが連携されます。

- アップロードしたいアセットの準備:

- Unityのプロジェクト内で、STYLYにアップロードしたいアセット(3Dモデル、それに付随するアニメーションやスクリプトなど)を「Prefab(プレハブ)」化します。プレハブは、オブジェクトとそのコンポーネントをひとまとめにしたアセットで、再利用が容易になります。

- アセットのアップロード:

- プロジェクトビューで、アップロードしたいプレハブを右クリックします。

- コンテキストメニューから「STYLY」→「Upload prefab or scene to STYLY」を選択します。

- アップロードが開始され、完了すると自動的にあなたのSTYLYアカウントの「My Models」にアセットが追加されます。

- STYLY Studioでの利用:

- STYLY Studioを開き、アセットメニューの「My Models」に、先ほどUnityからアップロードしたアセットが表示されていることを確認します。

- あとは通常のアセットと同様に、シーン内にドラッグ&ドロップして配置するだけです。Unityで設定したアニメーションやインタラクションは、STYLYシーン内でもそのまま動作します。

この連携フローにより、Unityの高度な開発能力と、STYLYの手軽な空間構築・配信能力を、それぞれの長所を活かす形で組み合わせることができます。 STYLYを使いこなし、さらなる表現の高みを目指すクリエイターにとって、Unity連携は必須のスキルと言えるでしょう。

STYLYを学ぶための方法

STYLYは初心者にも優しいツールですが、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、継続的な学習が欠かせません。幸いなことに、STYLYには公式・非公式を問わず、学びをサポートするための豊富なリソースが存在します。ここでは、STYLYのスキルを効果的に向上させるための代表的な学習方法を3つ紹介します。

公式ドキュメント・チュートリアル

STYLYを学ぶ上で、最も基本的かつ信頼性の高い情報源は、STYLY運営チームが自ら提供している公式のリソースです。これらは常に最新の情報に更新されており、すべての機能について網羅的に解説されています。

- STYLYドキュメント:

STYLYの公式サイト内にあるドキュメントページは、STYLYの「公式マニュアル」あるいは「取扱説明書」と呼べる存在です。STYLY Studioの各機能の詳しい使い方、対応しているアセットのフォーマット、Unityプラグインの仕様、トラブルシューティングなど、あらゆる情報が体系的にまとめられています。何か分からないことがあった時に、まず最初に参照すべき場所です。全文日本語に対応しているため、安心して利用できます。 - STYLY公式チュートリアル:

文章を読むだけでなく、実際に手を動かしながら学びたい人には、公式チュートリアルが最適です。- 記事形式のチュートリアル: 「STYLY Magazine」などのオウンドメディアでは、特定のテーマに沿った作品をゼロから作る手順を、スクリーンショット付きで丁寧に解説した記事が多数公開されています。「ARで家具を配置する方法」「パーティクルを使って雪を降らせるシーンの作り方」など、具体的で実践的な内容が豊富です。

- 動画チュートリアル: STYLYの公式YouTubeチャンネルでは、操作画面を実際に見ながら学べる動画コンテンツが提供されています。専門のインストラクターが基本的な操作から応用テクニックまでを分かりやすく解説しており、視覚的に理解を深めることができます。

これらの公式リソースを組み合わせることで、自分のペースで着実に知識とスキルを身につけることが可能です。 まずは簡単なチュートリアルを一つ完遂してみることから始めるのがおすすめです。

NEWVIEW SCHOOL

独学だけでなく、体系的に、そして仲間と共にXR表現を学びたいという方には、「NEWVIEW SCHOOL(ニュービュー・スクール)」が非常に有効な選択肢となります。

NEWVIEW SCHOOLは、STYLYを運営する株式会社Psychic VR Labが主宰する、「総合芸術としてのXR」を学ぶためのクリエイティブスクールです。単なるツールの使い方を教える場ではなく、XRという新しい表現手法を用いて、思想やコンセプトをどのように作品として昇華させるかを学ぶことに重きを置いています。

- 第一線で活躍する講師陣: 講師には、メディアアーティスト、映画監督、VJ、建築家、エンジニアなど、XRの周辺領域で実際に活躍しているプロフェッショナルたちが名を連ねています。彼らから直接、技術だけでなく、クリエイティブな思考法や哲学を学ぶことができます。

- 体系的なカリキュラム: 数ヶ月間にわたるカリキュラムを通じて、XRの歴史や思想といった基礎から、STYLYやUnityを使った実践的な作品制作、そして最終的には自身のオリジナル作品を完成させるまでを、段階的に学びます。

- コミュニティとの繋がり: 最大の魅力の一つは、同じ志を持つ受講生や卒業生、講師との間に生まれる強力なコミュニティです。 互いの作品にフィードバックを送り合ったり、卒業後も共同でプロジェクトを立ち上げたりと、一人では得られない刺激とネットワークを築くことができます。

- オンライン/オフラインでの開講: 東京を拠点とした対面式の講義のほか、世界中どこからでも参加できるオンラインコースも用意されており、多様なライフスタイルに合わせて学ぶことが可能です。

費用はかかりますが、本気でXRクリエイターとしてのキャリアを考えたい、あるいは集中的にスキルを習得したいと考える人にとって、NEWVIEW SCHOOLは最高の環境を提供してくれるでしょう。

STYLY関連アワード「NEWVIEW AWARDS」

学習のモチベーションを維持し、目標を設定する上で、コンペティション(アワード)への参加は非常に効果的です。「NEWVIEW AWARDS(ニュービュー・アワード)」は、STYLYを使って制作されたXRコンテンツを対象とした、世界最大級のアワードです。

- クリエイターの登竜門として: NEWVIEW AWARDSは、2018年から毎年開催されており、世界中から多くの野心的な作品が応募されます。ここで賞を獲得することは、XRクリエイターとしての実力を証明し、世界に名前を知られる大きなチャンスとなります。

- インスピレーションの源泉: アワードの公式サイトでは、過去のファイナリスト作品や受賞作品をすべて閲覧・体験できます。 世界トップレベルのクリエイターたちがSTYLYをどのように使いこなし、どのような表現を生み出しているのかを知ることは、最高のインスピレーション源となります。「こんな表現も可能なのか」という驚きが、あなたの創作意欲を強く刺激するでしょう。

- 明確な目標設定: 次回のアワード開催に向けて、「自分ならどんな作品を作るか」と考えながら学習や制作に取り組むことで、具体的な目標が生まれ、日々の活動に張り合いが出ます。ただ漠然と学ぶのではなく、「アワード入賞」というゴールを設定することで、学習の質とスピードを格段に向上させることができます。

これら3つの学習方法――基礎を固める「公式リソース」、体系的に学ぶ「NEWVIEW SCHOOL」、そして目標となる「NEWVIEW AWARDS」――を上手く活用することで、あなたはSTYLYを使いこなし、自分だけのXR表現を追求していくことができるでしょう。

STYLYの活用シーン

STYLYは、その手軽さと表現力の高さから、個人のクリエイティブ活動だけでなく、さまざまなビジネス分野においても活用が広がっています。ここでは、STYLYが実際にどのようなシーンでその価値を発揮しているのか、具体的な活用シナリオを4つのカテゴリーに分けて紹介します。

アート・インスタレーション

STYLYは、もともとアーティストが空間を自由に表現するためのツールとして発展してきた経緯があり、アート分野との親和性が非常に高いです。

- 物理的制約からの解放: 現実のギャラリーや美術館では、展示スペースの広さ、作品の重さ、安全性の確保など、多くの物理的な制約が伴います。しかし、STYLY上のVR空間では、無限の広さを持つ空間に、重力や常識を無視した巨大な彫刻を配置したり、空間全体をインタラクティブな映像で埋め尽くしたりすることが可能です。これにより、アーティストは自身の想像力を一切の妥協なく具現化できます。

- 新しい鑑賞体験の提供: VRインスタレーションでは、鑑賞者は単に作品を眺めるだけでなく、作品の内部に入り込んだり、触れることで作品を変化させたりと、作品世界の一部となるような没入体験ができます。また、AR技術を使えば、現実の展示空間にある物理的な作品に、作家のコメントや制作過程の映像を重ねて表示するなど、鑑賞体験をよりリッチにすることも可能です。

- グローバルな作品発表: STYLYで制作したバーチャルギャラリーは、URLひとつで世界中の人々に届けることができます。地理的な障壁なく、自身の作品をグローバルなオーディエンスに発表できるのは、アーティストにとって大きな魅力です。

ファッション・ショッピング

ファッション業界は、顧客体験の向上や新しいプロモーション手法として、XR技術の活用に非常に積極的です。STYLYは、そのビジュアル表現力でファッションの世界観を再現するのに適しています。

- バーチャルファッションショー: 新作コレクションの世界観を表現した幻想的なVR空間を構築し、その中でアバターが最新のルックを纏ってランウェイを歩く。ユーザーは、まるでショーの最前列にいるかのような臨場感で、あるいはモデルのすぐそばまで近づいて、服のディテールを自由に鑑賞できます。

- ARによるバーチャル試着: スマートフォンのAR機能を使い、ユーザーが自宅にいながらにして、気になる洋服やスニーカー、アクセサリーなどを自分の姿に重ねて試着できる体験を提供します。サイズ感やデザインが自分に合うかを事前に確認できるため、オンラインショッピングにおける購入の不安を軽減し、返品率の低下にも繋がります。

- ブランドの世界観を伝えるポップアップストア: 現実では実現が難しいような、ブランドの世界観を色濃く反映したインタラクティブなバーチャル店舗をSTYLYで制作。ユーザーはゲーム感覚で店内を探索し、商品の背景にあるストーリーやデザイナーのこだわりに触れることで、ブランドへのエンゲージメントを高めることができます。

音楽・エンターテイメント

音楽や映像といったエンターテイメント分野でも、STYLYは新たな表現の可能性を切り拓いています。

- VRミュージックビデオ(VRMV): 楽曲の世界観を360°の空間で表現する、新しい形のミュージックビデオです。リスナーは単に映像を見るだけでなく、楽曲が奏でる物語の空間に没入し、アーティストが創造した世界を自由に探索できます。音楽と空間が一体となった、これまでにない深い音楽体験を提供します。

- バーチャルライブ・イベント: アーティストのアバターがパフォーマンスを行うバーチャルライブ会場をSTYLYで制作。ファンは世界中どこからでもアバターとして参加し、リアルタイムでライブを楽しんだり、他のファンと交流したりできます。物理的な会場のキャパシティに縛られず、演出も仮想空間ならではのダイナミックなものが可能です。

- 映画やアニメのプロモーション: 作品の世界観を再現したVR/ARコンテンツを制作し、ファンが物語の世界に入り込める体験を提供。例えば、映画に登場する乗り物に乗ってみたり、キャラクターと一緒に写真を撮ったりするARコンテンツは、強力なプロモーションツールとなります。

教育・トレーニング

教育や企業研修の分野でも、STYLYの活用は有効です。複雑な概念を視覚的に理解させたり、危険な作業を安全にシミュレーションしたりするのに役立ちます。

- 危険作業の安全教育: 建設現場での高所作業や、工場での大型機械の操作など、現実で行うと危険を伴うトレーニングを、VR空間で安全に何度でも繰り返し行うことができます。失敗を恐れずに実践的な訓練を積むことで、作業員のスキル向上と事故防止に繋がります。

- 医療・解剖学の学習: 人体の構造や臓器の位置などを、3Dモデルを使って立体的に、そしてインタラクティブに学ぶことができます。 普段は見ることができない体の内部を、あらゆる角度から観察したり、分解・組み立てしたりすることで、学生の理解度を飛躍的に高めます。

- 歴史や文化財の体験学習: 立ち入ることができない史跡の内部や、失われてしまった過去の街並みなどをVRで忠実に再現。生徒たちは、まるでタイムスリップしたかのように歴史的な空間を体験学習できます。ARを使えば、博物館の展示物に、その由来や詳細情報を重ねて表示することも可能です。

これらの例はほんの一部であり、STYLYの活用範囲はアイデア次第で無限に広がっていきます。

STYLYに関するよくある質問

STYLYをこれから始めようとする方や、使い始めたばかりの方が抱きがちな疑問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

スマートフォンだけで使えますか?

この質問は非常に多く寄せられますが、答えは「体験はできるが、制作はできない」となります。

- コンテンツの「体験」: STYLYで制作されたVR/ARコンテンツを体験するだけであれば、スマートフォンだけで十分可能です。App StoreやGoogle PlayからSTYLYの無料アプリをダウンロードすれば、QRコードを読み取ったり、ギャラリーから作品を選んだりして、多種多様なXRコンテンツを楽しむことができます。特にARコンテンツは、スマートフォンのカメラ機能を使って楽しむのが基本となります。

- コンテンツの「制作」: 一方で、XRコンテンツを制作するためのエディタ「STYLY Studio」は、PCのWebブラウザ上で動作するように設計されています。 3D空間を編集するには、広い画面とマウスによる正確なポインティング操作が必要となるため、現状ではスマートフォンやタブレットのブラウザでSTYLY Studioを快適に操作することは困難です。

結論として、STYLYでクリエイターとして活動するためには、コンテンツを制作するためのPCと、それを体験・確認するためのスマートフォン、という2つのデバイスを用意するのが基本的なスタイルとなります。

作った作品を販売することはできますか?

STYLYプラットフォーム自体には、制作したXRシーンを直接販売し、収益を得るようなマーケットプレイス機能は現状(2024年時点)では搭載されていません。 つまり、STYLY Galleryで作品を有料公開する、といったことはできません。

しかし、STYLYを使って間接的に収益を得る方法は複数存在します。

- クライアントワーク(受託制作): 企業や個人から依頼を受けて、プロモーション用やイベント用のXRコンテンツをSTYLYで制作し、制作費として報酬を得る方法です。これが最も一般的なマネタイズ手法です。この場合、正式な商用利用が許可されている有料プラン(Pro/Pro Unlimited)への加入が推奨されます。

- 自身のスキルやサービスのプロモーション: STYLYで制作した質の高いポートフォリオ作品を公開することで、自身のXR制作スキルをアピールし、新たな仕事の依頼に繋げることができます。STYLYは、あなたのクリエイターとしての名刺代わりになります。

- リアルイベントや展示での活用: 自身が開催するアート展やイベントで、STYLYで制作したAR/VRコンテンツを体験してもらい、入場料や関連グッズの販売で収益を上げるという方法も考えられます。

- NFTとの連携: これは発展的な活用法ですが、STYLYシーンへのアクセス権をNFT(非代替性トークン)として販売する、といった試みも一部で行われています。ただし、技術的な知識が必要となり、一般的な方法ではありません。

まとめると、STYLYは「作品を直接売る」ツールではなく、「XRコンテンツという価値を提供し、その対価として報酬を得る」ための強力な制作・配信ツールと捉えるのが適切です。

日本語のサポートはありますか?

はい、STYLYは日本語に完全対応しており、サポート体制も充実しています。

STYLYを開発・運営している株式会社Psychic VR Labは、東京に本社を置く日本の企業です。そのため、国内ユーザー向けのサポートが非常に手厚いのが特徴です。

- UIの日本語対応: STYLY Studioのエディタ画面や、STYLY Galleryのウェブサイトは、すべて日本語で表示できます。言語の壁を感じることなく、直感的に操作を始めることができます。

- 公式ドキュメント・チュートリアル: 前述の通り、STYLYの機能について解説した公式ドキュメントや、使い方を学ぶためのチュートリアルコンテンツは、すべて質の高い日本語で提供されています。

- 日本語での問い合わせ: 技術的な問題やプランに関する質問など、不明な点があった場合は、公式サイトの問い合わせフォームから日本語で質問を送ることができます。

- コミュニティ: Discordなどで活動している日本のユーザーコミュニティも活発で、ユーザー同士で日本語で情報交換を行ったり、質問し合ったりすることが可能です。

海外製のツールが多いXR開発環境の中で、これほど日本語環境が完璧に整備されているプラットフォームは非常に貴重です。 英語に自信がない方でも、安心してXRコンテンツ制作の世界に飛び込むことができるのは、STYLYの大きなメリットの一つです。