近年、エンターテインメントやビジネスの分野で「イマーシブ」という言葉を耳にする機会が増えました。イマーシブシアターやイマーシブミュージアムといった新しい形の体験施設が登場し、多くの人々の関心を集めています。しかし、その正確な意味や、VR(仮想現実)やメタバースといった関連用語との違いを正しく理解している人はまだ少ないかもしれません。

イマーシブとは、単なる技術トレンドに留まらず、私たちの体験の質を根底から変える可能性を秘めた重要な概念です。この言葉を理解することは、これからのテクノロジーやエンターテインメントの未来を読み解く上で欠かせません。

この記事では、「イマーシブ」という言葉の基本的な意味から、VR・AR・メタバースといった関連技術との違い、そしてなぜ今これほどまでに注目を集めているのかという背景まで、専門的な内容を初心者にも分かりやすく、そして網羅的に解説します。さらに、エンターテインメントから医療、教育、ビジネスに至るまで、様々な分野におけるイマーシブ体験の具体例を豊富に紹介し、その可能性の大きさを明らかにします。

この記事を最後まで読めば、あなたはイマーシブという概念の全体像を掴み、その魅力と未来について深く理解できるでしょう。

目次

イマーシブとは

「イマーシブ(Immersive)」という言葉が、テクノロジーやエンターテインメントの世界を席巻しています。しかし、この言葉が具体的に何を指しているのか、その本質を正確に捉えることは意外と難しいかもしれません。ここでは、イマーシブという言葉の基本的な意味から、それがもたらす体験の核心までを深く掘り下げて解説します。

言葉の意味は「没入感のある体験」

イマーシブの語源は、英語の動詞「immerse」です。この単語には「(液体などに)浸す、沈める」という意味と、そこから転じて「(活動・環境などに)没頭させる、夢中にさせる」という意味があります。この語源からも分かるように、イマーシブとは、ユーザーが現実世界を忘れ、物語や構築された環境の世界に完全に「浸りきってしまう」ような、深い没入感を伴う体験全般を指す言葉です。

単に「集中する」ことや「夢中になる」こととは、一線を画す概念です。例えば、面白い本を読んでその世界に没頭するのも広い意味では没入体験ですが、現代の文脈で使われる「イマーシブ」は、より能動的で、五感をフルに活用する体験を指す場合がほとんどです。

イマーシブ体験の核心は、体験者を「傍観者」から「当事者」へと変える点にあります。従来のコンテンツは、スクリーンや舞台の向こう側で起こる出来事を客観的に「見る」ものが主流でした。しかし、イマーシブな体験では、ユーザー自身がその世界の一部となり、物語の登場人物になったり、環境に直接働きかけたりします。この「当事者意識」こそが、これまでにない強烈なリアリティと感動を生み出す源泉なのです。

イマーシブ体験は、主に以下の3つの要素によって構成されていると考えられます。

- 感覚への訴求(Sensory Immersion):

視覚や聴覚を、構築された世界の情報で満たすことで、現実世界からの情報を遮断します。高精細な映像を映し出すヘッドマウントディスプレイ(HMD)や、空間全体をスクリーンにするプロジェクションマッピング、あらゆる方向から音が聞こえる立体音響などがその代表例です。これらの技術によって、ユーザーは「そこにいる」という強い感覚、すなわち「実在感(Presence)」を得ます。 - インタラクティブ性(Interactive Immersion):

ユーザーの行動が、仮想世界や物語に何らかの影響を与える要素です。自分の動きに合わせて映像が変化したり、キャラクターが自分の呼びかけに反応したりすることで、ユーザーは自分がその世界に確かに存在し、影響力を持っていると感じられます。この双方向性が、受動的な鑑賞から能動的な参加へと体験の質を転換させます。 - ストーリー性・ナラティブ(Narrative Immersion):

ユーザーを強く引き込む物語や世界観の存在です。たとえ高度な技術がなくとも、練り上げられたストーリーと演出があれば、人はその世界に深く没入できます。イマーシブシアター(没入型演劇)が良い例で、観客は役者たちが演じる物語の空間を自由に歩き回り、間近で繰り広げられる出来事の目撃者、あるいは参加者となることで、物語に感情移入し、没入していきます。

イマーシブは特定の技術を指す言葉ではなく、これらの要素を組み合わせて実現される「体験の質」そのものを指す概念です。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)は、このイマーシブ体験を実現するための非常に強力な「手段」ですが、イマーシブのすべてではありません。プロジェクションマッピングを駆使したアートインスタレーションや、物理的なセットと役者で構成される演劇もまた、優れたイマーシブ体験を提供できるのです。

なぜ今、これほどまでにイマーシブが注目されるのでしょうか。その背景には、テクノロジーの飛躍的な進化に加え、人々の価値観の変化があります。消費者は、単にモノを所有する「モノ消費」から、特別な体験を求める「コト消費」へと関心を移しています。その中でも、「その時、その場所、その人でしか味わえない」唯一無二の体験価値を持つ「トキ消費」への欲求が高まっており、参加者一人ひとりの行動によって内容が変化するイマーシ-ブ体験は、このニーズに完璧に応えるものとして期待されているのです。

まとめると、イマーシブとは、技術や演出を駆使してユーザーの五感を刺激し、現実感を喪失させるほどの深い没入感を提供する体験であり、その本質はユーザーを物語や世界の「当事者」として巻き込むことにあります。この新しい体験の形は、エンターテインメントの枠を超え、教育、医療、ビジネスといったあらゆる分野に革命をもたらす可能性を秘めているのです。

イマーシブと関連技術との違い

「イマーシブ」という言葉を理解する上で、しばしば混同されがちなのが、VR、AR、MR、メタバースといった関連性の高い技術用語です。これらは互いに深く関わり合っていますが、それぞれが指し示す概念や領域は明確に異なります。イマーシブは「体験の質」を指すのに対し、その他はそれを実現するための「技術や空間」を指します。

このセクションでは、これらの技術がそれぞれ何であり、イマーシブとどのように違うのか、そしてどのように関連しているのかを、以下の比較表を参考にしながら一つひとつ詳しく解説していきます。

| 技術 | 特徴 | 体験の視点 | デバイス例 |

|---|---|---|---|

| イマーシブ | 体験の「質」や「状態」を指す概念。技術に限定されない。 | 物理世界から心理的に切り離され、物語や環境に没入する。 | HMD、プロジェクションマッピング、立体音響など様々。 |

| VR (仮想現実) | 完全にCG等で構築された仮想空間に没入する技術。 | 視界が完全に覆われ、現実世界は見えない。 | Meta Questシリーズ、PlayStation VR2 |

| AR (拡張現実) | 現実世界にデジタル情報を重ねて表示する技術。 | 現実世界が主役。スマホやグラス越しに情報が追加される。 | スマートフォンアプリ、ARグラス |

| MR (複合現実) | 現実世界と仮想世界を融合させ、相互に影響を与え合う技術。 | 現実の物体と仮想オブジェクトが共存し、操作可能。 | Microsoft HoloLens 2, Magic Leap |

| SR (代替現実) | 過去の映像などを現実空間に投影し、現実と錯覚させる技術。 | 現実空間が舞台だが、認識しているのは過去や別の場所の出来事。 | 研究段階の技術が多い。 |

| メタバース | インターネット上に構築された多人数参加型の3D仮想空間、またはその概念。 | アバターを介して空間内で他者と交流・経済活動を行う。 | VRChat, Roblox, Fortnite |

VR(仮想現実)との違い

VR(Virtual Reality)は、おそらくイマーシブと最も密接に関連し、同時に混同されやすい技術でしょう。

VRとは、専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着することで視覚と聴覚を現実世界から遮断し、CGなどで作られた100%デジタルの仮想空間に完全に没入する技術です。ユーザーは、まるでその仮想空間に実際に「テレポート」したかのような体験をします。

VRとイマーシブの違いは、その関係性にあります。VRは「手段」であり、イマーシブはVRによって達成される「目的」あるいは「状態」です。VRは、ユーザーを別の世界に送り込むためのテクノロジーであり、その結果として得られる深い没入感が「イマーシブな体験」なのです。つまり、高品質なVR体験は、ほぼ間違いなくイマーシブな体験と言えます。

しかし、逆は必ずしも真ではありません。前述の通り、イマーシブな体験はVRを使わなくても実現可能です。例えば、物理的なセットや俳優、照明、音響を駆使した「イマーシブシアター」は、HMDを装着しなくても、観客を物語の世界に深く引き込みます。この場合、テクノロジーではなく、巧みな演出によってイマーシブな状態が作り出されているのです。

したがって、VRはイマーシブ体験を実現するための最も強力なツールの1つですが、「VR=イマーシブ」ではなく、「VR ⊂ イマーシブ」という包含関係で捉えるのが正確です。

AR(拡張現実)との違い

AR(Augmented Reality)は、現実世界にデジタル情報を「重ねて(augment)」表示する技術です。スマートフォンのカメラやARグラスを通して現実世界を見ると、そこにキャラクターやテキスト、3Dオブジェクトなどが現れます。有名な例としては、現実の風景にポケモンが現れるスマートフォンゲームが挙げられます。

ARとイマーシブの最も大きな違いは、体験の土台が「現実」にあるか「仮想」にあるかです。ARの主役はあくまで現実世界であり、デジタル情報はそれを補強・拡張するための補助的な役割を担います。ユーザーは現実世界を認識し続けており、そこからの完全な離脱、つまり没入感はVRほど強くありません。

一方、イマーシブ体験は、ユーザーを現実から切り離し、別の世界観に深く浸らせることを目指します。この点で、ARとイマーシブは目指す方向性が異なると言えます。

しかし、AR技術が進歩し、表示されるデジタル情報がよりリアルで、現実世界と巧みに相互作用するようになると、その境界は曖昧になります。例えば、ARグラスを通して見ると、自分の部屋に実物大の恐竜が現れ、リアルな鳴き声を上げながら歩き回る、といったコンテンツは、ARでありながら非常に高い没入感、つまりイマーシブな体験を提供すると言えるでしょう。

MR(複合現実)との違い

MR(Mixed Reality)は、ARをさらに発展させ、VRの要素も取り入れた技術です。現実世界と仮想世界を高度に融合(ミックス)させ、両者がリアルタイムで相互に影響を与え合う空間を構築します。

MRの最大の特徴は、仮想オブジェクトが現実空間の構造を認識し、物理法則に従うかのように振る舞う点です。例えば、MR空間では、仮想のボールを投げると、現実の床で跳ね返り、現実の机の陰に隠れます(この現象を「オクルージョン」と呼びます)。ユーザーは、その仮想ボールを自分の手で掴んで動かすことも可能です。

この現実と仮想のシームレスな相互作用こそが、MRが極めて質の高いイマーシブ体験を生み出す理由です。MRは、ARのように現実世界をベースにしながらも、VRのようにリアルな仮想オブジェクトとのインタラクションを可能にすることで、これまでにない新しいリアリティと没入感を提供します。

MRは、イマーシブ体験を実現するための最先端技術の一つと位置づけられており、特に産業分野での設計レビューやトレーニング、医療分野での手術支援などでの活用が期待されています。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality)は、まだ研究段階にある先進的な概念ですが、イマーシブの究極形の一つとして注目されています。SRは、現実空間で今起きていることと、過去に撮影された映像などを巧妙にすり替える(substitute)ことで、ユーザーにそれが現実であると錯覚させる技術です。

具体的には、ユーザーにHMDを装着させ、周囲のライブ映像を見せます。そして、そのライブ映像の中に、あらかじめ同じ場所で撮影しておいた過去の映像を、切れ目なくシームレスに挿入します。すると、ユーザーは過去の出来事が「今、目の前で起きている」と認識してしまいます。

SRは、現実と虚構の境界を意図的に曖昧にし、ユーザーの認知そのものをハックするようなアプローチを取ります。この点で、仮想空間へ「行く」VRや、現実に情報を「足す」ARとは一線を画します。これが実用化されれば、歴史教育やトラウマ治療などに応用できる可能性がある一方、倫理的な課題も指摘されています。SRは、現実認識を揺るがすほどの強烈なイマーシブ体験を提供するポテンシャルを秘めた技術と言えるでしょう。

メタバースとの違い

メタバースは、インターネット上に構築された、多人数が参加可能な3次元の仮想空間や、そこでのコミュニケーション、経済活動を含むサービスや概念を指します。ユーザーは「アバター」と呼ばれる自分の分身を介して、空間内を自由に移動し、他のユーザーと交流したり、イベントに参加したり、アイテムを売買したりします。

メタバースとイマーシ-ブの関係は、「舞台」と「演劇(体験)」の関係に例えられます。メタバースは、イマーシブな体験が繰り広げられるための「場所」や「プラットフォーム」です。

メタバース空間にただ存在するだけでは、必ずしもイマーシブな体験とは言えません。しかし、そのメタバースが非常にリアルに作られており、そこで開催されるライブコンサートの演出が素晴らしく、友人と一緒に熱狂し、現実を忘れるほど夢中になれたとしたら、それは紛れもなく「イマーシブなメタバース体験」です。

つまり、メタバースはイマーシブ体験を提供するための器であり、その器の中でどのようなコンテンツやインタラクションが提供されるかによって、体験の没入度が決まります。今後、VR/MR技術とメタバースが融合していくことで、よりリッチでイマーシブなソーシャル体験が生まれていくと期待されています。

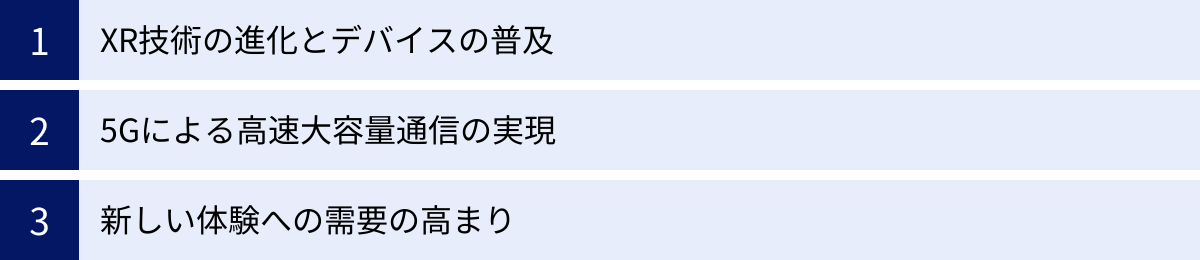

イマーシブが注目される3つの理由

なぜ今、これほどまでに「イマーシブ」という概念が世界中の注目を集めているのでしょうか。その背景には、単なる一過性のブームではなく、テクノロジー、インフラ、そして人々の価値観という3つの側面における大きな変化が深く関わっています。ここでは、イマーシブが現代社会で重要視される3つの大きな理由を解き明かしていきます。

① XR技術の進化とデバイスの普及

イマーシブ体験の質と普及を支える最も重要な基盤は、XR(クロスリアリティ)技術の目覚ましい進化です。XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。このXR技術が、ここ数年で飛躍的な進化を遂げたことが、イマーシブ体験を一部の専門家や愛好家のものから、一般の人々にも身近なものへと変えました。

具体的な進化のポイントは以下の通りです。

- グラフィック性能の向上: ディスプレイの解像度は4K、8Kへと高精細化し、リフレッシュレート(1秒間の画面更新回数)も向上しました。これにより、映像の粗さやカクつきが大幅に減少し、圧倒的な臨場感とリアリティが実現されています。これは、没入感を深めるだけでなく、乗り物酔いに似た「VR酔い」を軽減する上でも極めて重要です。

- トラッキング精度の向上: ユーザーの動きを検知するトラッキング技術は、イマーシブ体験の核となるインタラクティブ性を左右します。頭の向きを追跡する「ヘッドトラッキング」、空間内での位置を追跡する「ポジショントラッキング(6DoF)」、そしてコントローラーを使わずに手の動きや指の形を認識する「ハンドトラッキング」の精度が劇的に向上しました。これにより、ユーザーは仮想空間内でより直感的に、そして自然に、オブジェクトを掴んだり、歩き回ったりできるようになり、自分がその世界に確かに存在するという感覚(実在感)が飛躍的に高まりました。

- デバイスの低価格化・無線化・軽量化: かつて高品質なVR体験には、高性能なPCと有線で接続された高価なHMDが必要でした。しかし、Meta Questシリーズに代表されるような、PC不要で単体で動作する「スタンドアロン型HMD」が登場し、数万円台から購入できるようになったことで、普及のハードルは劇的に下がりました。ケーブルから解放された無線化は、自由な移動を可能にし、没入感をさらに深めています。今後はさらなる軽量化や小型化が進み、メガネのような形状のデバイスも登場すると予想されています。

これらのXR技術の進化とデバイスの普及が連動することで、誰もが高品質なイマーシブ体験を手軽に楽しめる土壌が整ったのです。これが、イマーシブというコンセプトが現実味を帯び、大きな注目を集める最大の原動力となっています。

② 5Gによる高速大容量通信の実現

もしXR技術が「エンジン」だとすれば、それを社会の隅々まで行き渡らせるための「高速道路」にあたるのが、第5世代移動通信システム「5G」です。5Gが持つ3つの大きな特徴、すなわち「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」は、それぞれがイマーシブ体験の質を向上させ、可能性を広げる上で不可欠な役割を果たします。

- 高速・大容量: イマーシブな体験を提供するための高精細なVR/ARコンテンツは、非常に大きなデータ量を必要とします。4Kや8Kの360度動画、複雑な3Dモデルなどは、従来の4G回線ではダウンロードに時間がかかり、ストリーミング再生では遅延や品質低下が発生しがちでした。5Gの高速・大容量通信は、これらのリッチコンテンツを瞬時にダウンロードしたり、遅延なくストリーミングしたりすることを可能にします。これにより、ユーザーはいつでもどこでも、最高の品質でイマーシブ体験を享受できるようになります。

- 高信頼・低遅延: 5Gのもう一つの重要な特徴が、通信の遅延が極めて少ないことです。この低遅延性は、「クラウドXR(クラウドレンダリング)」という技術を実現する上で鍵となります。クラウドXRとは、データ処理の負荷が高いグラフィック描画(レンダリング)を、高性能なクラウドサーバー側で行い、その結果の映像だけをユーザーのデバイス(HMDやスマートフォン)にストリーミングする技術です。これにより、デバイス自体の性能は低くても、非常に高品質で複雑なイマーシブ体験が可能になります。操作と映像のズレが最小限に抑えられるため、VR酔いのリスクも大幅に低減します。

- 多数同時接続: 5Gは、狭いエリアで非常に多くのデバイスを同時にネットワークに接続できます。これは、大規模なイマーシブ体験を実現する上で極めて重要です。例えば、スタジアムで行われるライブコンサートで、数万人の観客が同時にAR演出を楽しんだり、メタバース空間で開催される大規模なイベントに世界中から多数のユーザーがアバターで参加したりすることが可能になります。5Gは、イマーシブ体験を個人的なものから、多くの人と感動を共有するソーシャルな体験へと進化させるための重要な通信インフラなのです。

③ 新しい体験への需要の高まり

技術的な基盤が整う一方で、消費者側の価値観の変化もイマーシブへの注目を後押ししています。現代社会では、人々の消費行動の軸が「モノ(所有)」から「コト(体験)」へと大きくシフトしました。

この「コト消費」の中でも、特に重要視されるようになっているのが「トキ消費」という概念です。これは、その瞬間、その場所、そのメンバーでしか味わうことのできない、代替不可能で再現性のない一回性の体験を指します。SNSの普及により、人々は単に体験するだけでなく、そのユニークな体験を他者と共有し、「いいね」や共感を得ることに価値を見出すようになりました。

イマーシブ体験は、このトキ消費のニーズに完璧に応えるものです。イマーシブシアターでは、どの役者を追いかけるか、どこに立つかによって、一人ひとりが見る物語が異なります。インタラクティブなアートでは、自分の動きが作品そのものを変化させ、二度と同じ光景を見ることはできません。VRゲームでは、自分の選択と行動がストーリーの結末を左右します。このように、イマーシブ体験は本質的にパーソナライズされており、参加者一人ひとりにとって「自分だけの物語」となるのです。この唯一無二の体験価値が、人々を強く惹きつけてやみません。

また、新型コロナウイルスのパンデミックは、この流れをさらに加速させました。物理的な移動や接触が制限される中で、人々はオンラインでの質の高いコミュニケーションや、現実を超えるような非日常的な体験を渇望するようになりました。バーチャル旅行やメタバースでのライブイベントが注目を集めたのは、その現れです。

企業側も、この消費者の変化に対応する必要に迫られています。製品の機能や価格だけで差別化することが難しくなった今、ブランドの世界観に顧客を深く引き込み、強いエンゲージメントを築く「体験マーケティング」が重要になっています。イマーシブコンテンツは、顧客に強烈なブランド体験を提供し、感情的な結びつきを生み出すための強力な手法として、マーケティングや広告の分野でも大きな期待が寄せられているのです。

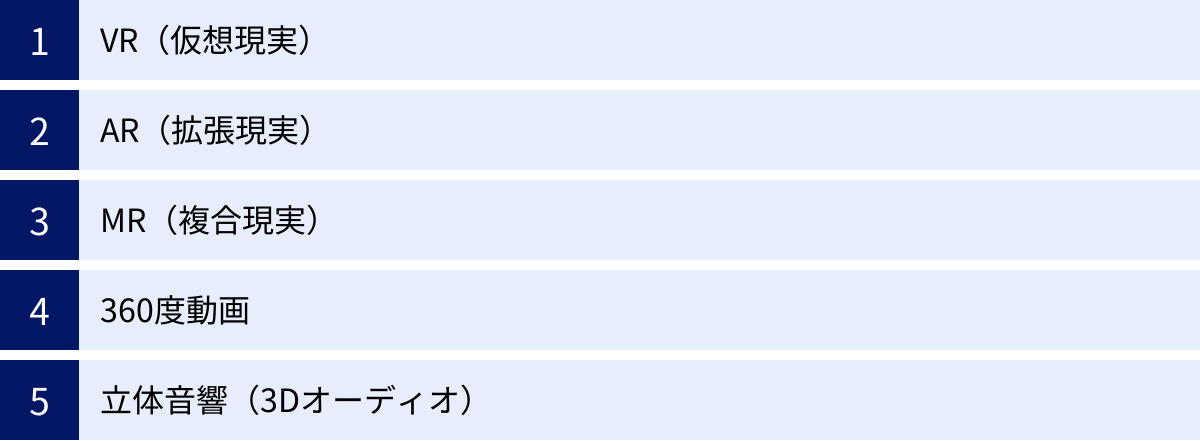

イマーシブ体験で使われる主な技術

イマーシブ、すなわち「没入感のある体験」は、様々な最先端技術の組み合わせによって実現されています。視覚、聴覚、そして触覚に働きかけるこれらの技術は、私たちを現実世界から切り離し、仮想の世界へと誘うための重要な要素です。ここでは、イマーシブ体験を構成する代表的な技術をそれぞれ掘り下げ、その仕組みと役割を詳しく解説します。

VR(仮想現実)

VR(Virtual Reality)は、イマーシブ体験を実現するための最も代表的で強力な技術です。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着することで、ユーザーの視界を360度完全に覆い、CGや実写で構築された仮想空間への完全な没入を促します。

VRの核心は、ユーザーに「実在感(Presence)」、つまり「本当にその場所にいる」という感覚をいかにして与えるかにあります。これを実現するために、今日のVRシステムは高度な技術を搭載しています。

- 立体視(ステレオスコピック3D): HMDの内部には、左右の目に対応した2つのディスプレイが搭載されています。それぞれのディスプレイには、人間の両目の視差(左右の目が見る映像のわずかなズレ)を計算して作られた、少しだけ角度の違う映像が映し出されます。これにより、脳が映像を立体的に認識し、奥行きのあるリアルな空間が知覚されます。

- 6DoF(Six Degrees of Freedom): これは「6自由度」を意味し、ユーザーの頭の動きを三次元空間で追跡する能力を指します。具体的には、頭の回転(傾ける、左右に振る、見上げる/見下ろす)の3軸(Pitch, Yaw, Roll)に加え、前後・左右・上下への移動の3軸(Surge, Sway, Heave)をリアルタイムで検知します。この6DoFによって、ユーザーは仮想空間内を実際に歩き回ったり、身をかがめて物体の下を覗き込んだりすることが可能になり、没入感が飛躍的に向上します。初期のスマートフォンVRなどで見られた3DoF(回転のみを検知)とは、体験の質が根本的に異なります。

- ハンドトラッキングとコントローラー: 多くのVRシステムでは、両手に持つコントローラーを使って仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、操作したりします。近年では、コントローラーを使わずにカメラで直接手の動きや指の形を認識する「ハンドトラッキング」技術も進化しており、より直感的で自然なインタラクションが可能になっています。

これらの技術によって、VRはユーザーを物語の主人公にし、危険な場所での訓練を安全に行わせ、物理的には行けない場所への旅行を可能にするなど、究極のイマーシブ体験を提供します。

AR(拡張現実)

AR(Augmented Reality)は、VRとは対照的に、現実世界を主軸に置く技術です。スマートフォンのカメラやARグラスを通して見る現実の風景に、デジタル情報を重ねて表示することで、現実を「拡張」します。

ARがイマーシブな体験を提供するためには、重ね合わせるデジタル情報が、あたかも現実に存在するかのように振る舞う必要があります。そのために中核となるのが「SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)」という技術です。

SLAMは、デバイスのカメラとセンサーを使って、「自分が今どこにいるか(自己位置推定)」と「周囲の環境がどうなっているか(環境地図作成)」を同時に、そしてリアルタイムで行う技術です。これにより、ARシステムは床や壁、テーブルといった現実空間の表面を認識できます。その結果、ARで表示されたキャラクターが床の上を歩き回ったり、仮想の家具を部屋の隅にぴったりと配置したりすることが可能になります。このSLAMによる空間認識能力の向上が、AR体験のリアリティと没入感を大きく左右します。

ARによるイマーシブ体験は、例えば自分の部屋に実物大の高級車を出現させて内外装をじっくり眺めたり、歴史的建造物の跡地で在りし日の姿を復元したCGを鑑賞したりといった形で提供されます。

MR(複合現実)

MR(Mixed Reality)は、VRとARの特性を融合させた、より先進的な技術です。現実世界と仮想世界が単に重なり合うだけでなく、互いに影響を与え合う、真に複合された空間を創り出します。

MRが実現する高い没入感の秘密は、「オクルージョン」と「リアルタイムな相互作用」にあります。

- オクルージョン: これは「遮蔽」を意味する言葉で、MR空間において、現実の物体が仮想のオブジェクトを隠す(またはその逆)表現を可能にする技術です。例えば、あなたの前に現れた仮想のキャラクターが、現実の柱の裏側に歩いて行くと、その姿が柱で隠れて見えなくなるのです。このオクルージョンが実現されることで、仮想オブジェクトは単に映像として重なっているのではなく、本当にその物理空間に存在しているかのような圧倒的なリアリティを獲得します。

- リアルタイムな相互作用: MRデバイスは、高度なセンサーで現実空間の形状や物体の位置を常にマッピングしています。これにより、仮想のオブジェクトが現実の物理法則に従うかのようなインタラクションが可能になります。仮想のボールを投げれば現実の壁で跳ね返り、仮想の花瓶を現実のテーブルの上に置くことができます。ユーザーが手で直接仮想オブジェクトに触れて操作することも可能です。

このように、MRは現実と仮想の境界を限りなく曖昧にし、これまでにないレベルのイマーシ-ブ体験を提供します。産業分野での複雑な機械の組み立て指示や、医療分野での手術支援など、精密な作業が求められる領域での活用が特に期待されています。

360度動画

360度動画は、専用のカメラで全方位を同時に撮影した映像コンテンツです。VR HMDやスマートフォン、PCの画面上で、ユーザーは好きな方向に視点を動かして、周囲の景色を自由に見渡すことができます。

VRコンテンツとしばしば混同されますが、両者には明確な違いがあります。VRコンテンツ(特にCGで制作されたもの)では、ユーザーは空間内を自由に移動(6DoF)し、オブジェクトとインタラクションできます。一方、360度動画は基本的に実写映像であり、ユーザーは視点を変えることはできますが、撮影されたカメラの位置から移動することはできません。体験としては、インタラクティブ性のない3DoFのVRに近いと言えます。

しかし、その手軽さと圧倒的な臨場感から、360度動画はイマーシブ体験の入門として広く活用されています。世界中の絶景を巡るバーチャルツアー、アーティストのライブを最前列の視点で楽しむ音楽コンテンツ、スポーツイベントのダイナミックな映像など、ユーザーをその場に「転送」する感覚を手軽に提供できるのが大きな魅力です。

立体音響(3Dオーディオ)

イマーシブな体験において、視覚情報と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが聴覚情報です。立体音響(3Dオーディオや空間オーディオとも呼ばれる)は、音の発生源の方向(前後左右上下)、距離、そして空間の反響などをリアルに再現し、ユーザーを音で包み込む技術です。

従来のステレオ音響が左右の広がりしか表現できなかったのに対し、立体音響は、まるでその場にいるかのような音響空間を創り出します。これを実現しているのが、「HRTF(Head-Related Transfer Function:頭部伝達関数)」という技術です。HRTFは、音が頭や耳、肩などに当たって複雑に変化し、鼓膜に届くまでのプロセスを数式化したものです。この関数を用いて音源を処理することで、ヘッドホンやイヤホンでも、あらゆる方向から音が聞こえてくるような錯覚を生み出すことができます。

イマーシブなコンテンツにおいて立体音響は不可欠です。VRゲームで背後から忍び寄る敵の足音、ホラー映画で頭上から聞こえる不気味な物音、森の中でさえずる鳥の声や風の音。これらのリアルな音響表現は、視覚情報だけでは得られない空間の広がりや臨場感、そして緊張感を生み出し、ユーザーの没入を極限まで深めるのです。

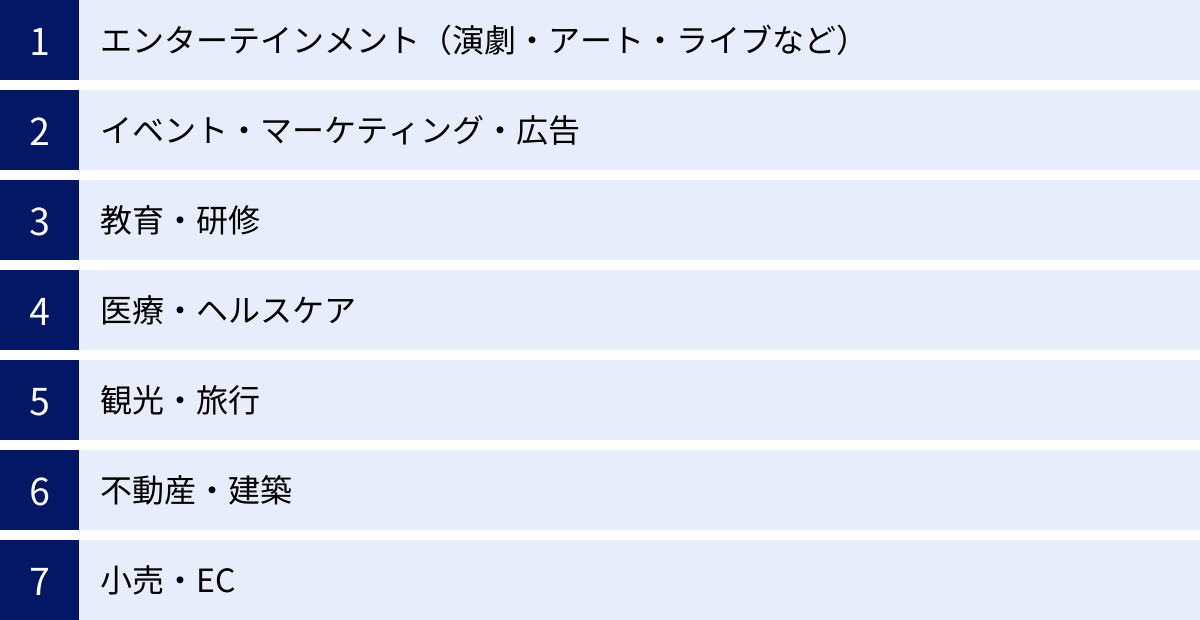

イマーシ-ブ体験の具体例【分野別】

イマーシブ技術は、もはや一部のギークのためのおもちゃではありません。エンターテインメントの最前線から、日々の仕事や学習、医療、ショッピングに至るまで、社会のあらゆる分野でその活用が始まっています。ここでは、様々な分野におけるイマーシブ体験の具体的な活用例を挙げ、私たちの生活や社会がどのように変わりつつあるのかを探ります。

エンターテインメント(演劇・アート・ライブなど)

エンターテインメントは、イマーシブ技術が最も輝く分野の一つです。ここでは、観客はもはや受け身の存在ではなく、物語や作品世界の積極的な参加者となります。

- イマーシブシアター(没入型演劇): 従来の演劇のように客席と舞台が分かれているのではなく、ホテルや倉庫といった広大な空間全体が舞台となります。観客はその中を自由に歩き回り、複数の場所で同時進行する物語を、自分の意思で追いかけます。役者がすぐ目の前で演技をし、時には観客に話しかけたり、ミッションを与えたりすることもあります。鑑賞する物語から「体験する物語」へと進化し、参加者一人ひとりが異なる結末や感想を持つことになります。

- デジタルインタラクティブアート: プロジェクションマッピング、センサー、LEDなどを駆使し、鑑賞者の動きや存在に反応して変化するアート作品です。鑑賞者が床を踏むとそこに花が咲き、壁に触れると文字が生まれるなど、アートと鑑賞者が一体となる体験を提供します。作品は常に変化し続けるため、その瞬間にしか存在しない、一期一会のアートを体験できます。

- VR/メタバースライブ: アバターの姿で仮想空間のライブ会場に参加します。物理的な距離の制約なく、世界中のファンと一体感を共有しながら、アーティストのパフォーマンスを楽しめます。現実では不可能な、ファンタジックで大規模なステージ演出や、アーティストが目の前に現れるようなインタラクションも可能です。ライブ体験は「場所」の制約から解放され、よりパーソナルで、より壮大なものへと進化しています。

イベント・マーケティング・広告

企業が顧客との関係を築く手法も、イマーシブ技術によって大きく変わろうとしています。一方的な情報発信から、顧客をブランドの世界観に引き込む双方向のコミュニケーションへとシフトしています。

- バーチャル展示会・製品発表会: 物理的な会場を必要としないため、地理的な制約なく世界中から参加者を集めることができます。参加者はアバターを操作してブースを訪れ、製品の3Dモデルをあらゆる角度から確認したり、担当者のアバターと音声やチャットで直接質問したりできます。移動コストや時間的制約をなくし、より多くの潜在顧客との接点を創出します。

- 体験型ブランド広告: 自動車メーカーが提供するVRコンテンツで、まだ発売されていない新車の運転席に座り、好きなコースをドライブする。化粧品ブランドが提供するARフィルターで、自分の顔に新作のメイクをリアルタイムで試す。このように、製品を「説明する」のではなく「体験させる」ことで、顧客の購買意欲を直接的に刺激し、強いブランドロイヤルティを育むことができます。

- ARを活用した販促キャンペーン: 商品パッケージにスマートフォンのカメラをかざすと、人気キャラクターが登場して商品の魅力を語り始める。商業施設内でARを活用したスタンプラリーを実施し、回遊性と滞在時間を高める。ARは、日常の買い物や街歩きにゲーム性やエンターテインメント性を付加し、顧客の楽しい体験を創出する強力なツールとなります。

教育・研修

教育や研修の分野では、イマーシブ技術は「安全」かつ「効率的」で「記憶に定着しやすい」学習環境を提供します。

- VRシミュレーショントレーニング: 建設現場での高所作業、化学工場での危険物取り扱い、航空機の操縦、外科手術といった、現実世界では失敗が許されない、あるいは危険を伴う作業の訓練に最適です。VR空間内であれば、コストを気にすることなく、安全な環境で何度でも繰り返し練習し、失敗から学ぶことができます。この体験を通じた学習は、座学だけでは得られない実践的なスキルと知識の深い定着を促します。

- 没入型学習コンテンツ: 歴史の教科書に載っている古代ローマの街並みを、VRで実際に歩き回る。理科の授業で、人体の内部に入り込んで血液の流れを観察する。地理の授業で、マリアナ海溝の深海を探検する。このように、抽象的で理解しにくい概念を、具体的で感覚的な体験に置き換えることで、子どもたちの知的好奇心と学習意欲を最大限に引き出します。

- 遠隔地教育の質の向上: 離島や山間部の生徒が、都市部の有名講師の授業を、VR空間を通じてまるで同じ教室にいるかのように受けることができます。他の生徒のアバターとグループワークを行ったり、仮想のホワイトボードに書き込んだりすることも可能です。教育機会の格差を是正し、どこにいても質の高い教育を受けられる未来を実現します。

医療・ヘルスケア

医療分野では、イマーシブ技術は医師の技術向上、患者の治療、そして医療コミュニケーションの質の向上に貢献しています。

- 外科手術のトレーニングと計画: 若手医師が、VR空間でベテラン医師が執刀する難易度の高い手術を、執刀医の視点で何度も追体験できます。また、患者のCTやMRIのスキャンデータから作成した3DモデルをVR/MR空間に表示し、手術前にあらゆる角度から患部の状態を確認することで、より精度の高い手術計画を立てることが可能になります。

- VRセラピー(治療)とリハビリテーション: 高所恐怖症や閉所恐怖症、対人恐怖症などの不安障害を持つ患者に対し、VR空間で安全に恐怖の対象と向き合わせる「暴露療法」が行われています。また、脳卒中などで身体機能が低下した患者のリハビリでは、ゲーム性を取り入れたVRコンテンツで楽しみながらトレーニングを行うことで、モチベーションの維持と治療効果の向上が期待できます。

- 患者へのインフォームド・コンセント: 医師が患者に手術内容を説明する際、2Dの図や模型だけでなく、患者自身の体の3DモデルをVR/MRで見せながら説明します。患者は自分の体の中で何が起こるのかを直感的に理解でき、納得して治療に臨むことができます。

観光・旅行

観光分野では、旅行前、旅行中、そして旅行後のあらゆるフェーズで、イマーシブ体験が新たな価値を生み出します。

- バーチャルツーリズム: 旅行先を決める際に、現地のホテルや観光スポットを360度動画やVRで下見する。身体的な理由や経済的な理由で旅行が難しい人が、自宅にいながら世界遺産や絶景を訪れる。こうした「仮想旅行」は、新たな旅行需要を喚起する可能性を秘めています。

- ARナビゲーションとガイド: 観光地でスマートフォンやARグラスをかざすと、進むべき方向が道の上に矢印で表示されたり、目の前の史跡が建造当時の姿で復元されたCGとして現れたりします。また、多言語での解説がリアルタイムで表示されるなど、言葉の壁を越えて、より深く文化や歴史を理解する手助けとなります。

- 文化体験の拡張: 現地に行かなくても、海外の伝統的な祭りにVRで参加したり、現地のシェフからオンラインで料理を習ったりするなど、文化的な体験へのアクセスが容易になります。

不動産・建築

物理的な空間を扱う不動産・建築業界は、イマーシブ技術との親和性が非常に高い分野です。

- VR内見・バーチャルモデルルーム: 顧客は、まだ建設されていないマンションや注文住宅の内部を、VR HMDを装着して実寸大で歩き回ることができます。日当たりや眺望の変化をシミュレーションしたり、壁紙や床材の色、家具の配置を自由に変更したりすることも可能です。遠隔地の顧客にもアプローチでき、時間や場所の制約なく物件の魅力を伝えられます。

- BIM/CIMと連携した設計レビュー: 建築物や土木構造物の3Dモデルデータ(BIM/CIM)をVR/MR空間に投影し、設計者、施工者、施主といった関係者が同じ空間に入ってレビューを行います。図面だけでは気づきにくい動線の問題や、設備の干渉などを早期に発見できるため、設計の手戻りを防ぎ、建設プロセスの大幅な効率化と品質向上に繋がります。

小売・EC

オンライン(EC)とオフライン(実店舗)の垣根が溶け合う小売業界でも、イマーシブ技術は新たな購買体験を創出しています。

- バーチャル試着(アパレル): 自分のアバターに身長や体重などの体型データを入力し、ECサイトで販売されている洋服を仮想的に試着します。サイズ感やフィット感をオンラインで確認できるため、購入後の「イメージと違った」というミスマッチを減らし、返品率の低下に貢献します。

- ARによる家具・家電の試し置き: 購入を検討しているソファや冷蔵庫の3Dモデルを、ARを使って自宅の部屋に実寸大で配置してみる。部屋の雰囲気と合うか、設置スペースに収まるかなどを事前に確認できるため、顧客は安心して高価な商品を購入できます。

- バーチャル店舗でのショッピング: 現実のフラッグシップストアを忠実に再現した仮想空間や、メタバース上のオリジナル店舗で、アバターを操作して買い物を楽しむ。友人のアバターと一緒に商品を眺めたり、バーチャル店員に接客してもらったりと、ECサイトの利便性と実店舗の楽しさを両立した新しいショッピング体験が可能です。

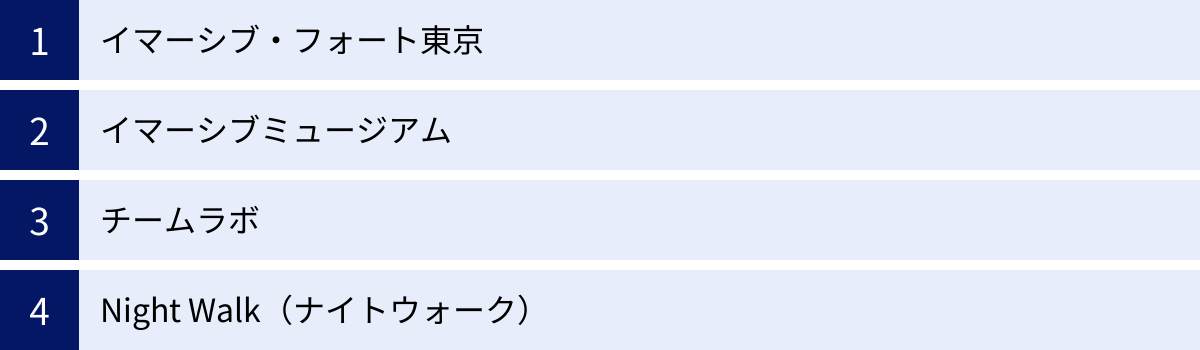

日本で体験できる代表的なイマーシブ施設・イベント

理論や技術の話を聞くだけでなく、実際に「イマーシブ」を体感してみたいと思う方も多いでしょう。幸いなことに、日本国内でも、世界最先端のイマーシブ体験を提供する施設やイベントが次々と登場しています。ここでは、その中でも特に代表的で、多くの人々を魅了している施設・イベントを4つ厳選してご紹介します。これらの場所を訪れれば、イマーシブ体験の驚きと感動を肌で感じられるはずです。

(※開催期間や内容は変更される可能性があるため、訪れる際は各公式サイトで最新情報をご確認ください。)

イマーシブ・フォート東京

2024年3月、東京・お台場に誕生した「イマーシブ・フォート東京」は、「世界初のイマーシブ・テーマパーク」を謳う、まさにイマーシブ体験の最前線です。ここは、従来のテーマパークのように乗り物に乗ったりショーを鑑賞したりする場所ではありません。訪れたゲスト一人ひとりが、物語の登場人物、あるいは事件の当事者として、能動的に世界に没入していくことをコンセプトとしています。

広大な屋内施設には、12種類のアトラクションと6つの物販・飲食店舗が展開されており、そのすべてが「完全没入体験」をテーマに設計されています。例えば、代表的なアトラクションであるイマーシブシアター「ザ・シャーロック」では、ゲストは19世紀のロンドンを再現した街を自由に歩き回り、あの有名な探偵シャーロック・ホームズが遭遇する事件を、目撃者として、あるいは協力者として間近で体験します。どの登場人物を追いかけるか、どこで何を聞くかによって、見える物語の側面が全く異なり、参加するたびに新しい発見があります。

他にも、殺人事件の容疑者の一人として物語が展開する体験や、スパイとして緊迫のミッションに挑むウォークスルー型のアトラクション、人気アニメの世界観に完全没入できるアトラクションなど、多種多様な没入体験が用意されています。ここでは、あなたは「観客」ではなく、物語を動かす「キャスト」の一員なのです。この「当事者になる」という感覚こそが、イマーシ-ブ・フォート東京が提供する体験の核心であり、これまでのエンターテインメントの常識を覆す魅力と言えるでしょう。

参照:イマーシブ・フォート東京 公式サイト

イマーシブミュージアム

「イマーシブミュージアム」は、アート鑑賞の形を根底から変える、新感覚の体験型アートエキシビションです。このミュージアムでは、ゴッホ、モネ、ルノワールといった「印象派」の巨匠たちが描いた絵画の世界に、文字通り「没入」することができます。

会場では、壁面と床面のすべてに、最新のプロジェクション技術を用いて高精細な映像が投影されます。鑑賞者は、額縁に収められた絵画を静かに眺めるのではなく、360度広がる色彩と光の渦の中に足を踏み入れ、作品世界の一部となります。モネの「睡蓮」の池の上を歩いているかのような感覚や、ゴッホの「星月夜」の渦巻く夜空に包まれるような体験は、ここでしか味わえません。

単に映像を投影するだけでなく、それぞれの絵画のテーマに合わせた特別な音響効果が、没入感をさらに深めます。作品の解説を読み解く知的な鑑賞スタイルとは異なり、理屈抜きに、五感で直接アートの感動を浴びるような体験が特徴です。写真撮影が可能なエリアも多く、自分がアート作品と一体化したかのような幻想的な写真を撮れることも、人気の理由の一つです。イマーシブミュージアムは、アートに詳しい専門家から子どもまで、誰もが直感的に楽しめる、新しいアートの入り口と言えるでしょう。

参照:イマーシブミュージアム公式サイト

チームラボ

アートコレクティブ「チームラボ」が国内外で展開するミュージアム群(東京の「チームラボボーダレス」「チームラボプラネッツ」など)は、日本におけるイマーシブ体験の代名詞的存在と言っても過言ではありません。彼らが創り出すのは、デジタルテクノロジーを駆使した、境界のないアートの世界です。

チームラボの作品の最大の特徴は、その圧倒的なインタラクティブ性にあります。作品はあらかじめ記録された映像を再生しているのではなく、鑑賞者の存在や動きによってリアルタイムで描画され、変容し続けます。鑑賞者が壁に触れるとそこから花々が生まれ、人々が作品の近くに集まると、その様子に呼応して光や音が変化します。

このコンセプトは「Borderless(境界のない)」という言葉に集約されています。作品と鑑賞者の境界、自分と他者の境界、そして作品と作品の間の境界さえも取り払われ、すべてが連続し、影響し合う一つの生態系のような空間が創り出されます。鑑賞者のふるまいを含めて作品が成立するため、そこで生まれる情景は二度と同じものはなく、その瞬間にしか存在しない唯一無二の体験となります。滝に打たれたり、水の中に足を踏み入れたり、光の彫刻群の中に身体ごと入っていったりと、五感をフルに使ってアートと一体になる感覚は、まさに究極のイマーシブ体験です。

参照:チームラボ 公式サイト

Night Walk(ナイトウォーク)

「Night Walk(ナイトウォーク)」は、夜の森や公園、城跡といった屋外の自然や歴史的空間を舞台にした、体験型マルチメディア・エンターテインメントです。カナダに本拠を置く世界最高峰のデジタルアート集団「モーメント・ファクトリー」が開発した「ルミナ・ナイトウォーク」シリーズが世界的に有名で、日本でも各地で展開されています。

ナイトウォークの特徴は、その土地が持つ自然の地形や樹木、そして歴史や文化といった固有の魅力を最大限に活かしている点です。参加者は、物語の主人公となり、光、音、プロジェクションマッピング、そしてインタラクティブな仕掛けに導かれながら、夜の闇に包まれた幻想的なコースを歩き進めます。

例えば、北海道・阿寒湖の「KAMUY LUMINA(カムイルミナ)」では、アイヌの神話(ユーカラ)をテーマにした物語を追体験し、沖縄・今帰仁城跡の「ヨルノ森」では、世界遺産の城跡とやんばるの森の自然を舞台にした冒険が繰り広げられます。参加者は、ただ美しい光のショーを見るのではなく、自らの足で歩き、物語に没入することで、その土地の魂に触れるような深い感動を得ることができます。自然とテクノロジー、そして物語が完璧に融合したナイトウォークは、その場所でしか体験できない、極上のイマーシブ・ジャーニーと言えるでしょう。

参照:KAMUY LUMINA 公式サイト、グローリー・ナイト・ウォーク(ヨルノ森)公式サイト

まとめ

本記事では、「イマーシブ」という現代のキーワードについて、その基本的な意味から、VRやメタバースといった関連技術との違い、注目される背景、そして多岐にわたる具体的な活用例まで、包括的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、イマーシブとは、単一の技術を指す言葉ではありません。それは、ユーザーを現実世界から切り離し、物語や仮想環境の中に完全に「没入」させる体験の「質」そのものを指す概念です。その本質は、体験者をコンテンツの「傍観者」から、世界に影響を与える「当事者」へと変える点にあります。

このイマーシブ体験は、XR技術(VR/AR/MR)の飛躍的な進化とデバイスの普及、5Gによる高速大容量通信という強固な技術基盤の上に成り立っています。そして、消費者の価値観が「モノ」から「コト」、さらには唯一無二の体験を求める「トキ」へとシフトする中で、その需要は急速に高まっています。

私たちは、エンターテインメント分野でのイマーシブシアターやデジタルアート、ビジネス分野での体験型マーケティングやVR研修、さらには教育、医療、観光、小売といった、社会のあらゆる領域でイマーシブ技術が活用され始めている現実を目の当たりにしています。イマーシブ・フォート東京のような専門施設の登場は、この流れがもはや一過性のブームではなく、私たちの文化やライフスタイルに深く根付き始めたことの証左と言えるでしょう。

今後、デバイスはさらに軽量・高性能になり、コンテンツはより多様で洗練されたものになっていくはずです。それに伴い、現実と仮想の境界はますますシームレスになり、私たちの仕事、学習、そして娯楽の中に、イマーシブな体験が当たり前のように溶け込んでいく未来が訪れるでしょう。

この記事が、あなたが「イマーシブ」という大きな可能性を秘めた世界の扉を開き、その魅力と未来を深く理解するための一助となれば幸いです。