近年、エンターテイメントやビジネスの分野で「イマーシブ体験」という言葉を耳にする機会が増えました。日本語では「没入体験」と訳されるこの言葉は、単なるデジタル技術の進化を指すだけでなく、私たちの生活や働き方に新たな価値をもたらす概念として注目を集めています。

この記事では、イマーシブ体験の基本的な意味から、混同されがちなメタバースやVRとの違い、注目される背景、そしてビジネス活用の可能性までを網羅的に解説します。さらに、東京で実際に楽しめる最新のイマーシブ体験スポットも紹介し、この新しい体験の波を身近に感じていただける内容となっています。

この記事を読めば、イマーシブ体験の全体像を理解し、その魅力と未来の可能性を探るための一歩を踏み出せるでしょう。

目次

イマーシブ体験とは

「イマーシブ体験」とは、一体どのようなものなのでしょうか。この言葉を初めて聞く方にも分かりやすく、その本質から解き明かしていきます。

イマーシブ(Immersive)という英単語は、「没入する」「浸る」「夢中にさせる」といった意味を持ちます。つまり、イマーシブ体験とは、参加者が単なる傍観者でいるのではなく、五感を通じて物語や構築された世界観に深く入り込み、自分がその一部であるかのように感じる体験を指します。

従来の体験が「鑑賞」や「視聴」といった受動的なものであったのに対し、イマーシブ体験は参加者の行動や選択が展開に影響を与える「能動的」で「双方向(インタラクティブ)」な性質を持つことが大きな特徴です。

例えば、映画館でスクリーンを眺めるのは受動的な「鑑賞」です。しかし、もしあなたが映画の登場人物の一人として物語の中に存在し、他の登場人物と会話し、自らの意思で行動し、その結果として物語が変化していくとしたら、それはまさにイマーシブ体験です。そこでは、スクリーンと客席という境界線は取り払われ、あなた自身が物語を動かす当事者となります。

この体験を実現するためには、いくつかの重要な要素が組み合わさっています。

- ストーリー性:参加者を惹きつけ、世界観に没入させるための魅力的な物語や設定。

- インタラクティブ性:参加者のアクションに対して、世界や物語がリアルタイムで反応を返す仕組み。

- 五感への刺激:視覚や聴覚だけでなく、時には触覚や嗅覚にまで訴えかける演出。

- 現実との融合:現実の空間や物体を巧みに利用したり、デジタル情報を現実世界に重ね合わせたりすることで、没入感を高める工夫。

これらの要素が高度に融合することで、参加者は「やらされている」という感覚ではなく、「自分の意思で世界に関わっている」という強い当事者意識を持つことができます。この「当事者意識」こそが、イマーシブ体験の核心と言えるでしょう。

また、イマーシブ体験は必ずしもVRゴーグルのような最先端のデジタルデバイスを必要とするわけではありません。例えば、参加者が役者と入り混じりながら、建物全体を舞台に繰り広げられる演劇を体験する「イマーシブシアター」も、テクノロジーに頼らずに高い没入感を生み出す優れたイマーシブ体験の一例です。倉庫や廃墟といった現実の空間を最大限に活用し、照明、音響、役者の演技、そして参加者自身の行動が一体となって、唯一無二の物語を紡ぎ出します。

このように、イマーシブ体験とは特定の技術を指す言葉ではなく、「参加者をいかにしてその世界に深く没入させるか」という体験設計そのものを指す、より広範な概念です。テクノロジーの進化は、その表現の幅を飛躍的に広げるための強力なツールとして機能しています。

まとめると、イマーシブ体験は、単にリアルな映像を見せることではありません。参加者の感情や感覚に直接働きかけ、忘れがたい記憶として刻まれるような、新しい次元の体験価値を創造する試みそのものなのです。次の章では、このイマーシブ体験とよく混同される「メタバース」や「VR」との違いを明確にしていきます。

イマーシブ体験とメタバース・VRとの違い

イマーシブ体験について語る際、必ずと言っていいほど登場するのが「メタバース」と「VR」という言葉です。これらは密接に関連していますが、その意味するところは異なります。ここでは、それぞれの違いを明確にし、イマーシブ体験の立ち位置をより深く理解していきましょう。

| 項目 | イマーシブ体験 | メタバース | VR(仮想現実) |

|---|---|---|---|

| 定義 | 五感を通じて世界観に深く没入する「体験」そのもの | インターネット上に構築された3Dの「仮想空間・プラットフォーム」 | 仮想空間を現実のように体験させるための「技術・手段」 |

| 関係性 | メタバースやVRは、イマーシブ体験を実現するための「場」や「手段」の一つ | イマーシブ体験を提供できる「プラットフォーム」の一つ。体験そのものではない | イマーシブ体験を実現するための強力な「ツール」の一つ。技術そのものを指す |

| 具体例 | イマーシブシアター、バーチャルライブ、VRトレーニング、ARナビゲーションなど | VRChat、Fortnite、Robloxなど | VRゴーグル(Meta Questなど)を用いたゲームやシミュレーション |

| デバイス | 必須ではない(演劇など)。VR/ARデバイス、スマホ、PCなど多様。 | PC、スマートフォン、VRゴーグルなど | VRゴーグルやヘッドマウントディスプレイが必須 |

| 核心 | 体験の「質」や「感覚」 | 空間の「存在」や「繋がり」 | 現実を遮断する「技術」 |

メタバースとの違い

まず、メタバース(Metaverse)との違いについて解説します。メタバースは、「超越」を意味する「Meta」と「世界」を意味する「Universe」を組み合わせた造語です。一般的に、メタバースとはインターネット上に構築された三次元の仮想空間であり、ユーザーがアバター(自分の分身)を介して相互に交流したり、共同で何かを創造したり、経済活動を行ったりする持続的なプラットフォームを指します。

重要なのは、メタバースが「空間」や「プラットフォーム」という「場」を指す概念であるという点です。人々が集い、コミュニケーションをとるための社会的な基盤とも言えます。

一方、イマーシブ体験は、そのメタバースという「場」の中で提供される「体験」そのものを指します。

この関係を、現実世界に例えてみましょう。

「ショッピングモール」がメタバースだとすれば、その中で開催される「脱出ゲーム」や「お化け屋敷」がイマーシブ体験にあたります。ショッピングモール(メタバース)は、人々が集まるための「場」ですが、それ自体が体験のすべてではありません。その中で何をするか、どのようなイベントに参加するか(イマーシブ体験)が、個々の満足度を決定します。

もちろん、メタバース空間を散策し、他のユーザーとチャットするだけでも、ある種の没入感は得られます。しかし、そこに精巧なストーリーやインタラクティブな仕掛けが加わることで、その没入感は飛躍的に高まり、より質の高い「イマーシブ体験」へと昇華されるのです。

したがって、「メタバースはイマーシブ体験を提供するための有力な舞台の一つであるが、イマーシブ体験のすべてがメタバース上で展開されるわけではない」と理解するのが正確です。例えば、先述のイマーシブシアターは、メタバース(仮想空間)を使わずに、現実空間で非常に高い没入感を実現しています。

VRとの違い

次に、VR(Virtual Reality:仮想現実)との違いです。VRは、専用のゴーグルやヘッドセットを装着することでユーザーの視覚と聴覚を完全にデジタル情報で覆い、CGなどで作られた仮想空間があたかも現実であるかのように感じさせる技術を指します。

ここでのポイントは、VRが「技術」や「手段」を指す言葉であるという点です。仮想世界への扉を開くための、具体的なテクノロジーなのです。

対して、イマーシブ体験は、そのVRという「技術」を使って得られる「結果としての体験」を指します。

この関係は、料理に例えると分かりやすいかもしれません。

「最新式のオーブン」がVRだとすれば、そのオーブンを使って焼き上げた「絶品のパン」がイマーシブ体験です。オーブン(VR)は、美味しいパンを作るための強力な「道具(技術)」ですが、オーブンがあるだけではパンは生まれません。良質な材料(コンテンツ)と、焼き時間を調整する職人の技(体験設計)があって初めて、人々を感動させるパン(イマーシブ体験)が完成します。

VR技術は、ユーザーを完全に別の世界に転送させることができるため、非常に高い没入感を生み出すのに適しています。そのため、VRはイマーシブ体験を実現するための最も強力なツールの一つと言えます。

しかし、「VRを使うこと」と「イマーシブな体験であること」はイコールではありません。単に360度動画をVRゴーグルで見せるだけでは、インタラクティブ性が欠けているため、没入感が浅いまま終わってしまうこともあります。逆に、VRを使わなくても、プロジェクションマッピングや演劇など、他の手法で優れたイマーシブ体験を創出することは可能です。

まとめると、イマーシブ体験は「目的」であり、メタバースは「場」、VRは「手段」と整理できます。メタバースという「場」で、VRという「手段」を用いて、最高の「イマーシブ体験」を提供する、というのが三者の理想的な関係性と言えるでしょう。これらの違いを理解することで、なぜ今イマーシブ体験が多方面から注目されているのか、その背景がより明確に見えてきます。

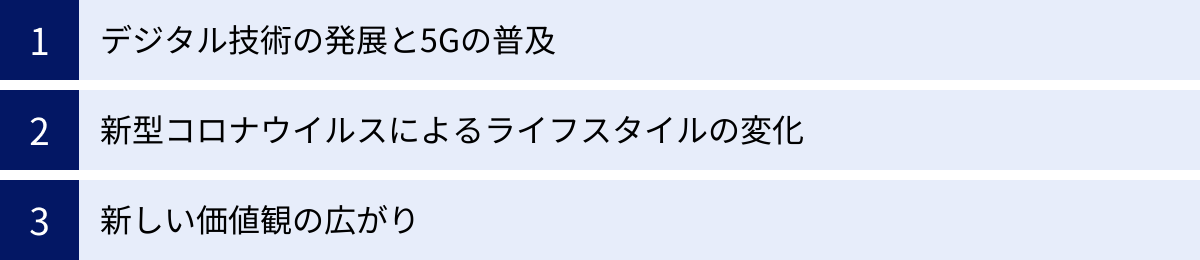

イマーシブ体験が注目される背景

なぜ今、これほどまでに「イマーシブ体験」が注目を集めているのでしょうか。その背景には、テクノロジーの進化、社会の変化、そして人々の価値観の変容という、三つの大きな波が複雑に絡み合っています。

デジタル技術の発展と5Gの普及

イマーシブ体験が現実的なものとして普及し始めた最大の要因は、間違いなくデジタル技術の飛躍的な発展です。特に、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった技術を支えるハードウェアとソフトウェアの進化は目覚ましいものがあります。

一昔前まで、VRヘッドセットは非常に高価で、高性能なコンピュータに有線で接続する必要があり、一般の人が気軽に手を出せるものではありませんでした。しかし現在では、数万円で購入できるスタンドアローン型(単体で動作する)のVRデバイスが登場し、性能も大幅に向上しています。これにより、多くの人々が手軽に高品質な仮想空間を体験できるようになりました。

グラフィックスの面でも、リアルタイムで写真のようにリアルな映像を描画するレンダリング技術が進歩し、仮想世界のリアリティは格段に高まっています。また、ユーザーの動きを正確に追跡するトラッキング技術や、仮想の物体に触れた感覚を再現するハプティクス(触覚フィードバック)技術も実用化が進み、没入感をさらに深めています。

そして、これらの技術を社会インフラとして支えるのが5G(第5世代移動通信システム)の普及です。5Gには「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という三つの大きな特徴があります。

- 高速・大容量:高精細なVR映像のような大容量データを、ストレスなく瞬時に送受信できます。

- 高信頼・低遅延:ユーザーのアクションに対するサーバーからの反応の遅れ(ラグ)が極めて少なくなるため、VR酔いを引き起こしにくく、リアルタイムでのスムーズなインタラクションが可能です。

- 多数同時接続:大規模なバーチャルイベントなど、多くの人が同時に一つの仮想空間にアクセスしても、通信が安定します。

このように、デバイスの進化と通信インフラの整備という両輪が揃ったことで、これまで夢物語だったリッチでインタラクティブなイマーシブ体験が、いつでもどこでも楽しめる環境が整いつつあるのです。

新型コロナウイルスによるライフスタイルの変化

2020年以降の世界的なパンデミックは、人々のライフスタイルや働き方に大きな変化をもたらし、結果としてイマーシブ体験への関心を加速させることになりました。

物理的な移動や対面でのコミュニケーションが制限される中で、人々はオンラインでの繋がりや体験に新たな価値を見出すようになりました。ビジネスではリモートワークが急速に普及し、エンターテイメントの世界ではオンラインライブやバーチャル展示会が次々と開催されました。

しかし、単にビデオ会議ツールで顔を合わせるだけ、あるいは定点カメラの映像を配信するだけでは、リアルの場で得られるような一体感や臨場感、偶発的な出会いや雑談といった豊かさを再現するには限界がありました。そこで、より質の高い、没入感のあるオンライン体験を求めるニーズが高まったのです。

アバターを介して仮想空間のオフィスに出社し、同僚と身振り手振りを交えて会話する。バーチャルライブ会場で、友人と隣り合わせでアーティストのパフォーマンスに熱狂する。こうしたメタバース空間での活動は、物理的な制約を超えて「同じ場所にいる」という感覚を共有させてくれます。

また、逆説的ですが、外出自粛によって「リアルな体験」への渇望が高まったことも、イマーシブ体験の追い風となりました。単にモノを消費するだけでなく、そこでしか味わえない特別な「コト」を体験したいという欲求が強まり、現実空間で行われるイマーシブシアターや体験型アートミュージアムの人気にも火がつきました。

このように、パンデミックはデジタルとリアルの両面において、人々が「ただ情報を受け取る」だけではない、より能動的で深い関与を伴う体験を求めるきっかけとなったのです。

新しい価値観の広がり

テクノロジーや社会情勢の変化と並行して、人々の価値観そのものも大きく変わりつつあります。特に「モノ消費」から「コト消費」へ、さらには「トキ消費」や「イミ消費」へのシフトは、イマーシブ体験が支持される大きな理由です。

- モノ消費:商品やサービスを「所有」することに価値を見出す消費スタイル。

- コト消費:商品やサービスを購入することで得られる「体験」に価値を見出す消費スタイル。

- トキ消費:その時、その場所でしか体験できない、限定的で非再現性のある体験を共有することに価値を見出す消費スタイル。

- イミ消費:その商品やサービスが持つ文化的・社会的な「意味」に共感し、応援する意味合いを込めて消費するスタイル。

イマーシブ体験は、まさにこの「コト」「トキ」「イミ」消費のニーズに応えるものです。唯一無二の物語の当事者になるという「コト体験」、その日その瞬間にしか起こらない展開を他の参加者と共有する「トキ体験」、そしてその世界観やメッセージに共感して参加する「イミ体験」。これらすべてが凝縮されています。

特に、デジタルネイティブであるZ世代やα世代は、幼い頃からオンラインゲームやSNSを通じて、仮想空間での自己表現や他者とのインタラクティブなコミュニケーションに慣れ親しんでいます。彼らにとって、オンラインとオフラインの境界は曖昧であり、パーソナライズされ、自らが参加できる体験を好む傾向が強いです。

このような新しい価値観を持つ世代が消費の主役になりつつある今、企業が彼らの心を掴むためには、一方的な情報発信ではなく、彼らを物語の世界に招き入れ、共にブランドストーリーを創り上げていくような「イマーシブ・マーケティング」のアプローチが不可欠になっています。

技術の成熟、社会の変化、そして価値観の変容。これら三つの潮流が合流した今、イマーシブ体験は一過性のブームではなく、私たちの文化や経済に根付く新しい体験のスタンダードになろうとしているのです。

イマーシブ体験を実現する主な技術

イマーシブ体験は、多種多様な技術の組み合わせによって実現されます。ここでは、その代表的な技術を一つひとつ解説し、それぞれがどのようにして私たちの五感を刺激し、没入感を生み出しているのかを探ります。

| 技術名称 | 略称 | 特徴 | 主なデバイス | 現実との関係 |

|---|---|---|---|---|

| 仮想現実 | VR | 現実世界を完全に遮断し、100%デジタルの世界に没入させる。 | VRヘッドセット | 代替 (Replace) |

| 拡張現実 | AR | 現実世界にデジタル情報を「重ねて」表示する。 | スマートフォン、スマートグラス | 拡張 (Augment) |

| 複合現実 | MR | 現実世界と仮想世界を「融合」させ、相互に影響しあう。 | MRヘッドセット (HoloLensなど) | 融合 (Merge) |

| 代替現実 | SR | 過去の映像などを現実空間に投影し、現実認識を「誤認」させる。 | ヘッドマウントディスプレイ、プロジェクター | 誤認 (Substitute) |

| プロジェクションマッピング | – | 現実の物体や建物の形状に合わせて映像を「投影」する。 | プロジェクター | 投影 (Project) |

| 3Dホログラム | – | 光の技術で立体的な映像を空間に「表示」する。 | ホログラムディスプレイ | 表示 (Display) |

VR (仮想現実)

VR(Virtual Reality)は、イマーシブ体験を実現する技術として最もよく知られています。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、視覚と聴覚を外部から遮断することで、完全にCGなどで構築された仮想空間にいるかのような感覚を生み出す技術です。ユーザーは360度どこを見渡してもその世界が広がっており、コントローラーを使って仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、操作したりできます。

VRの最大の特徴は、ユーザーを現実世界から完全に切り離し、別の世界へ「転送」する点にあります。この圧倒的な没入感により、現実では不可能な体験や危険な状況のシミュレーションを安全に行うことができます。ゲームやエンターテイメントはもちろん、パイロットの操縦訓練、外科医の手術シミュレーション、高所作業の安全教育など、専門的な分野での活用が進んでいます。

AR (拡張現実)

AR(Augmented Reality)は、現実世界の風景に、スマートフォンやスマートグラスを通してデジタル情報を重ねて表示する技術です。VRが現実を「代替」するのに対し、ARは現実を「拡張」する点が大きな違いです。

最も身近な例は、スマートフォンのカメラを通して、現実の部屋に購入したい家具の3Dモデルを実物大で配置してみるアプリや、街の風景にかざすと店舗情報や道案内が表示されるナビゲーションアプリなどです。また、大ヒットしたゲーム「Pokémon GO」もAR技術を活用し、現実世界にポケモンが出現するかのような体験を提供しました。

ARは専用のゴーグルを必要とせず、多くの人が持っているスマートフォンで手軽に体験できるため、VRよりも普及のハードルが低いのが特徴です。現実世界をベースにしながら、便利な情報や楽しいエンターテイメントを付加することで、私たちの日常をより豊かにするイマーシブ体験を提供します。

MR (複合現実)

MR(Mixed Reality)は、VRとARの概念をさらに一歩進めた技術です。現実世界と仮想世界を高度に融合(ミックス)させ、CGで作られた仮想のオブジェクトが、あたかも現実に存在するかのように振る舞う空間を構築します。

MRの最大の特徴は、仮想オブジェクトが現実の物理的な環境を認識し、相互に影響しあう点です。例えば、MRヘッドセットを通して見ると、仮想のボールが現実の床に落ちて跳ね返ったり、テーブルの上に置いた仮想の花瓶の後ろに回り込んで隠れたりします。ユーザーは自分の手で、その仮想オブジェクトを掴んだり、動かしたりすることも可能です。

この技術により、例えば自動車の設計者が、目の前にある粘土模型の上に仮想のボディパネルのデザインを重ねて確認したり、建築家がビルの建設現場で完成後の内装を実物大で歩き回りながら確認したりといったことが可能になります。ARが情報の「上乗せ」に近いのに対し、MRは現実と仮想がより密接に「統合」された、高度なイマーシブ体験を実現します。

SR (代替現実)

SR(Substitutional Reality)は、VR/AR/MRとは少し異なるアプローチで没入感を生み出す技術です。あらかじめ撮影しておいた過去の映像や、リアルタイムで別の場所から送られてくる映像を、ヘッドマウントディスプレイを通してあたかも今、目の前で起きている現実の出来事であるかのようにユーザーに錯覚させる技術を指します。

例えば、ユーザーがいる部屋を事前に360度カメラで撮影しておきます。その後、ユーザーにHMDを装着してもらい、最初は今見ている現実の風景と全く同じ映像を流します。ユーザーがHMDを装着していることに慣れた頃に、こっそりと事前に撮影した過去の映像に切り替えます。すると、ユーザーは過去の出来事(例えば、先ほどまでいなかった人物が部屋に入ってくるなど)を、今まさに起きている現実として認識してしまいます。

このように、現実と虚構の境界を曖昧にし、ユーザーの現実認識そのものをハッキングすることで、非常に強い没入感や驚きを生み出します。心理学的なアプローチが強く、エンターテイメントやアート、心理実験などの分野でユニークなイマーシブ体験を創出する可能性を秘めています。

プロジェクションマッピング

プロジェクションマッピングは、VRゴーグルのような個人用デバイスを必要とせず、建物や壁、乗り物、あるいは室内の凹凸など、立体的なオブジェクトの形状に合わせて精密に計算された映像をプロジェクターで投影する技術です。

静的な建物がまるで生きているかのように動き出したり、真っ白な部屋の壁が森や宇宙に変化したりと、物理的な空間そのものをキャンバスとして、ダイナミックな世界観を表現できます。この技術の利点は、大勢の人が同時に、デバイスを身につけることなく体験を共有できる点にあります。

テーマパークのショーやイベントの演出、商業施設の空間デザイン、アートインスタレーションなどで広く活用されており、空間全体を物語の一部に変えることで、観客を没入させていきます。

3Dホログラム

3Dホログラムは、特殊なスクリーンや光の干渉・回折といった原理を利用して、何もない空間に立体的な映像を浮かび上がらせる技術です。SF映画でよく見られるような、空中に浮かぶ3D映像を現実世界で再現しようとする試みです。

現在の技術では、専用のブレードを高速回転させて残像効果で映像を見せるものや、特殊なプレートに映像を投影して立体的に見せるものが主流です。バーチャルアイドルのライブコンサートで、ステージ上にキャラクターがあたかも実在するかのように登場し、歌い踊る様子は、この技術が活用された代表例です。

仮想の存在を現実空間に「召喚」することで、キャラクターや製品に強い実在感を与え、感情移入を促すイマーシブ体験を提供します。

これらの技術は単独で使われることもありますが、複数を組み合わせることで、より複雑で没入感の高い体験が生まれます。技術の特性を理解し、目的に合わせて適切に使い分けることが、優れたイマーシブ体験をデザインする鍵となります。

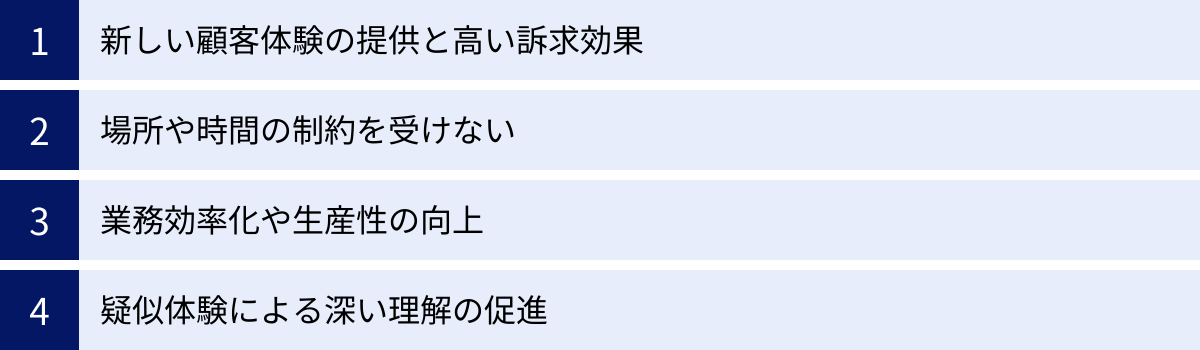

イマーシブ体験を導入するメリット

イマーシブ体験は、単に斬新で面白いだけでなく、ビジネスに導入することで多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、企業がイマーシブ体験を活用することで得られる4つの主要な利点について、掘り下げて解説します。

新しい顧客体験の提供と高い訴求効果

現代の市場はモノや情報で溢れており、消費者は単に機能的な価値を提供するだけの商品やサービスには心を動かされにくくなっています。そこで重要になるのが、感情に訴えかける「体験価値」の提供です。イマーシブ体験は、この体験価値を劇的に高めるための強力な手段となります。

五感に直接働きかけるイマーシブ体験は、参加者の感情を強く揺さぶります。驚き、感動、興奮、スリルといった感情と結びついた情報は、単に文字や映像で見た情報よりも、遥かに強く記憶に刻まれます(エピソード記憶)。これにより、ブランドや商品に対する深い印象と好意的な感情を形成し、長期的なファンを育てることにつながります。

また、イマーシブ体験は本質的にインタラクティブです。参加者が自ら考え、行動することで、ブランドの世界観に能動的に関与します。この「自分ごと化」された体験は、エンゲージメント(愛着や思い入れ)を飛躍的に高めます。

さらに、これまでにないユニークな体験は、人々が誰かに話したくなる「話題性」を持っています。参加者が自発的にSNSなどで感想を発信することで、広告費をかけずに情報が拡散されるバイラル効果(口コミ効果)が期待できます。これは、広告を信用しなくなった現代の消費者に対して、非常に有効なマーケティング手法です。

例えば、小売業では、バーチャルショールームを構築し、顧客が自宅にいながらアバターで店内を歩き回り、商品の3Dモデルを手に取って確認できる体験を提供できます。これは、単なるECサイトの商品写真を眺めるのとは全く異なる、購買意欲を強く刺激する新しいショッピング体験です。

場所や時間の制約を受けない

デジタル技術を活用したイマーシブ体験は、物理的な制約からビジネスを解放します。これは、グローバル化が進む現代において、計り知れないメリットをもたらします。

従来、イベントや展示会、セミナーなどを開催するには、広大な会場を確保し、遠方からの参加者には移動コストや時間の負担を強いる必要がありました。しかし、メタバース空間にバーチャルな会場を構築すれば、世界中のどこからでも、何人でも、同時に参加することが可能になります。これにより、これまでリーチできなかった潜在顧客層にアプローチする機会が生まれます。

また、コンテンツを一度デジタル化してしまえば、24時間365日、いつでも好きな時にアクセスできるようになります。例えば、不動産業界では、顧客は深夜でも早朝でも、自分の都合の良い時間にバーチャル内見ができます。営業担当者が付き添う必要もないため、双方にとって効率的です。

観光業においても、バーチャルツアーは大きな可能性を秘めています。身体的な理由や経済的な理由で旅行が難しい人々も、世界中の絶景や文化遺産を臨場感たっぷりに体験できます。これは、新たな顧客層の開拓だけでなく、実際の旅行への意欲を喚起するプロモーションとしても機能します。

このように、場所と時間の制約を取り払うことで、ビジネスの機会を最大化し、顧客の利便性を飛躍的に向上させることができるのです。

業務効率化や生産性の向上

イマーシブ体験のメリットは、顧客向けのマーケティングやサービスに留まりません。社内の業務プロセスを改善し、生産性を向上させるためにも非常に有効です。

特に効果が期待されるのが、従業員のトレーニングや教育の分野です。例えば、製造業において、高価で危険な機械の操作訓練をVRで行うことを考えてみましょう。現実の機械を使う場合、一歩間違えれば大事故につながるリスクや、機械の故障による損失が発生する可能性があります。しかし、VR空間であれば、コストゼロかつ100%安全な環境で、何度でも繰り返し失敗しながら実践的なスキルを習得できます。これにより、習熟期間を短縮し、現場でのミスを大幅に削減できます。

建設業界や製造業の設計・開発プロセスにおいても、MR(複合現実)技術が活用されています。実物大の3Dモデルを現実空間に投影し、複数の関係者が同時にデザインレビューを行うことで、試作品(モックアップ)を製作する前に問題点を発見し、修正できます。これにより、開発コストと時間を大幅に削減する「フロントローディング」が実現します。

さらに、遠隔作業支援も注目されている活用法です。現場の若手作業員が装着したスマートグラスの映像を、遠隔地にいる熟練技術者がリアルタイムで共有。熟練者は、作業員の視界に直接、指示やマニュアルをARで表示させることで、的確なサポートを提供できます。これにより、熟練者が現場に移動する時間とコストを削減し、その知識やスキルを効率的に多くの現場で活かすことが可能になります。

疑似体験による深い理解の促進

言葉や写真、動画だけでは伝わりにくい複雑な情報も、イマーシブ体験を通じて直感的かつ深く理解させることができます。

例えば、不動産業界において、顧客は図面やパース図だけを見ても、実際の部屋の広さや天井の高さ、窓からの日当たりの良さなどを正確にイメージするのは困難です。しかし、VR内見であれば、建設前のマンションの一室を実際に歩き回り、家具を配置してみることで、生活のイメージをリアルに掴むことができます。これにより、購入後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを防ぎ、顧客満足度と成約率の向上に繋がります。

医療分野では、医学生が人体の内部構造を3Dで立体的に観察したり、複雑な外科手術のプロセスを術者の視点で疑似体験したりすることで、教科書だけでは得られない解剖学的な理解を深めることができます。また、患者に対して、これから行う手術の内容をVRで分かりやすく説明することで、インフォームド・コンセント(十分な説明と同意)を円滑に進める効果も期待されます。

このように、「百聞は一見に如かず」を究極の形で実現するのがイマーシブ体験です。抽象的な概念や目に見えない現象を可視化・体験化することで、学習効果やコミュニケーションの質を劇的に高めることができるのです。

イマーシブ体験を導入する際のデメリットと注意点

イマーシブ体験は多くのメリットをもたらす一方で、導入を検討する際には、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。ここでは、現実的な課題とその対策について解説します。

導入にコストがかかる

イマーシブ体験の導入における最大の障壁の一つが、コストの問題です。高品質な体験を提供するためには、多岐にわたる費用が発生します。

- 初期投資(ハードウェア・ソフトウェア):高品質なVR/AR体験には、高性能なパソコンやVRヘッドセット、MRデバイスなどが必要になります。これらは一台あたり数万円から数十万円と高価であり、複数台導入する場合は大きな初期投資となります。また、コンテンツを制作・実行するための専門的なソフトウェアのライセンス費用も考慮しなければなりません。

- コンテンツ制作費:イマーシブ体験の価値を左右するのは、コンテンツの質です。リアルな3DCGモデルの作成、インタラクティブなシナリオの設計、プログラミングなどには、高度な専門スキルが求められます。これを社内で行うには人材確保や育成が必要であり、外部の専門企業に委託する場合は、数百万円から数千万円規模の費用がかかることも珍しくありません。

- 運用・保守コスト:システムを導入して終わりではありません。デバイスのOSやソフトウェアの定期的なアップデートへの対応、サーバーの維持管理、コンテンツの更新、ユーザーからの問い合わせに対応するサポート体制の構築など、継続的な運用コストが発生します。

【対策】

いきなり大規模な独自開発を目指すのではなく、スモールスタートを心がけることが重要です。まずは既存のメタバースプラットフォームを利用したり、比較的安価なスマートフォンARを活用したりするなど、低コストで始められる方法を検討しましょう。また、導入前に費用対効果(ROI)を慎重に分析し、どのような課題を解決するために導入するのか、明確な目的を設定することが不可欠です。

専門的な知識やスキルが必要

イマーシブ体験の企画・開発・運用には、従来のビジネスとは異なる専門的な知識やスキルが求められます。

- 技術的知見:VR/AR/MR、3DCG、リアルタイムレンダリング、ネットワーク技術など、幅広い技術領域への理解が必要です。これらの技術は日進月歩で進化しているため、常に最新の動向を追い続ける必要もあります。

- コンテンツ企画・設計スキル:単に技術を使うだけでは、ユーザーを満足させることはできません。どのようなストーリーでユーザーを惹きつけ、どのようにインタラクションを設計すれば没入感が高まるか、といった体験デザイン(UXデザイン)の観点が極めて重要です。これは、ゲームデザインや演劇の演出にも通じるクリエイティブな能力を要求します。

- プロジェクトマネジメント:デザイナー、エンジニア、シナリオライターなど、多様な専門性を持つメンバーが関わるプロジェクトを円滑に進めるためのマネジメント能力も必要になります。

【対策】

すべてのスキルを社内でまかなうのは現実的ではありません。自社の強みを活かせる部分(例:商品知識、顧客理解)は社内で担当し、専門的な技術やコンテンツ制作は信頼できる外部のパートナー企業と連携するのが賢明な選択です。また、長期的な視点で社内人材の育成計画を立て、勉強会や研修を通じて組織全体のデジタルリテラシーを高めていくことも重要です。

VR酔いの可能性がある

特にVR体験において、注意しなければならないのが「VR酔い」です。これは、乗り物酔いと似たメカニズムで発生し、頭痛、吐き気、めまい、冷や汗といった症状を引き起こします。

VR酔いの主な原因は、目から入ってくる「動いている」という視覚情報と、三半規管が感じる「動いていない」という平衡感覚の間にズレが生じることです。また、映像のフレームレート(1秒間あたりのコマ数)が低い、あるいは映像の表示に遅延(レイテンシー)があると、脳が違和感を覚えて酔いやすくなります。この症状には個人差が非常に大きく、全く酔わない人もいれば、数分で気分が悪くなってしまう人もいます。

【対策】

VR酔いを完全に無くすことは難しいですが、軽減するための配慮は可能です。

- 高品質な機材とコンテンツを用意する:高いフレームレート(90fps以上が望ましい)を維持できる高性能なPCとVRヘッドセットを使用します。

- 移動方法を工夫する:急な加速や回転、視点の強制的な移動は酔いを誘発しやすいため、ユーザーが自分の意思でテレポート(瞬間移動)する方式などを採用します。

- 体験時間を区切る:長時間の連続使用は避け、15〜30分程度ごとに休憩を取るよう促します。

- 事前に注意喚起を行う:体験前にVR酔いの可能性について説明し、気分が悪くなったらすぐに中断するようアナウンスすることが重要です。

セキュリティ対策が求められる

イマーシブ体験、特にアバターを介して多くの人が交流するメタバース空間では、新たなセキュリティリスクが生まれます。

- 個人情報の保護:従来の氏名や連絡先に加え、アバターの行動履歴、ボイスチャットの内容、さらには視線や心拍数といった生体情報(バイオメトリックデータ)など、非常にセンシティブな個人情報が収集される可能性があります。これらの情報が漏洩・悪用された場合のリスクは計り知れません。

- なりすましやハラスメント:アバターを使って他者になりすまし、詐欺行為を働いたり、特定のユーザーに対して言葉やアバターの動きで嫌がらせ(アバターハラスメント)を行ったりするリスクがあります。

- 知的財産・デジタル資産の保護:企業が仮想空間内に構築した独自の建築物やデザイン、そこで販売されるデジタルアイテムなどが不正にコピーされたり、盗まれたりする可能性があります。

【対策】

プラットフォームを提供する企業は、堅牢なセキュリティ体制を構築する責任があります。データの暗号化、アクセス制御、脆弱性診断といった技術的な対策はもちろんのこと、利用規約やプライバシーポリシーを明確に定め、ユーザーに周知することが不可欠です。また、不正行為やハラスメントを監視し、迅速に対応するためのパトロール体制や通報・ブロック機能の整備も重要となります。ユーザー側も、パスワードの適切な管理や、安易に個人情報を明かさないといった自衛意識を持つことが求められます。

【東京】イマーシブ体験ができる最新スポット5選

理論だけでなく、実際にイマーシブ体験を味わってみたいという方も多いでしょう。ここでは、東京で最先端のイマーシブ体験ができる話題のスポットを5つ厳選してご紹介します。各施設の特色を理解し、ぜひ足を運んでみてください。

(※営業時間や料金、展示内容は変更される場合があります。訪問前に必ず各施設の公式サイトで最新情報をご確認ください。)

① イマーシブ・フォート東京

お台場に2024年春にオープンした、世界初のイマーシブ・テーマパークと銘打たれた施設です。従来のテーマパークのように乗り物に乗ったりショーを鑑賞したりするだけでなく、来場者自身が物語の登場人物の一人となり、様々な事件やドラマに当事者として巻き込まれていくのが最大の特徴です。

広大な施設内には、12種類のアトラクションのほか、レストランやショップも用意されています。人気ミステリー作品の世界に入り込んで殺人事件の目撃者になったり、きらびやかなヨーロッパの世界で突如マフィアの抗争に巻き込まれたり、ホラーアトラクションで自分が惨劇の主人公になったりと、多種多様な没入体験が待っています。

役者たちの迫真の演技と、細部まで作り込まれたセット、そしてあなたの行動次第で変化する物語の展開。ここでは、あなただけの特別な物語が生まれます。テクノロジーだけに頼らない、演劇的な手法を駆使した究極の「当事者体験」を求める方におすすめです。

参照:イマーシブ・フォート東京 公式サイト

② チームラボボーダレス

アート集団チームラボが手掛ける「地図のないミュージアム」。2024年に麻布台ヒルズへ移転し、さらに進化した形でオープンしました。その名の通り、作品と作品、作品と鑑賞者、そして自己と他者との間に境界線がなく、すべてが連続し、影響しあう世界が広がっています。

館内に足を踏み入れると、無数のデジタルアート作品群が壁や床を自由に動き回り、他の作品と混じり合って新たな表現を生み出します。鑑賞者が作品に触れたり、近くを歩いたりすると、その動きに反応してアートがインタラクティブに変化します。鑑賞者はもはや単なる観客ではなく、自らの存在そのものがアートを構成する一部となるのです。

部屋から部屋へとさまよい歩く中で、一度見た作品が全く違う表情を見せたり、二度と出会えないような光景が生まれたりします。その場にいる人々全員の動きがアートに反映されるため、訪れるたびに異なる体験が待っています。五感をフルに使い、境界のないアートの世界に身体ごと溶け込んでいくような感覚は、まさに唯一無二のイマーシブ体験です。

参照:チームラボボーダレス 公式サイト

③ RED° TOKYO TOWER

日本のシンボル、東京タワーの足元にあるフットタウン内に広がる、日本最大級のeスポーツパークです。最新のテクノロジーを駆使したアトラクションが多数集まっており、体を動かしながらゲームの世界に没入できます。

VR技術を駆使したシューティングゲームやレーシングゲームはもちろん、AR技術を活用して現実の壁を登りながら楽しむボルダリング、ドローンやVRバイクの操縦体験、プロジェクションマッピングとセンサーを組み合わせたフィジカルeスポーツなど、その内容は多岐にわたります。

単にゲームをプレイするだけでなく、フィジカルな運動とデジタルな体験が融合しているのが大きな特徴です。友達や家族と一緒に競い合ったり協力したりすることで、一体感や興奮を共有できます。レトロゲームから最新のeスポーツまで、幅広い世代が楽しめるアトラクションが揃っており、遊びを通じて最先端のイマーシブ技術に触れることができます。

参照:RED° TOKYO TOWER 公式サイト

④ TYFFONIUM SHIBUYA

渋谷のセンター街に位置し、MR(複合現実)技術を駆使した「魔法のような」体験ができるアトラクション施設です。VRゴーグルを装着するだけでなく、実際に作り込まれたセットの中を自分の足で歩き回る「フリーローム」というスタイルが特徴で、仮想世界への没入感を極限まで高めています。

代表的なアトラクションであるホラーコンテンツでは、朽ち果てた洋館を舞台に、仲間と一緒に歩きながら様々な怪奇現象に遭遇します。自分の手や仲間の姿が仮想空間内に見えるため、本当にその場にいるかのような臨場感と恐怖を味わえます。

また、ファンタジーの世界を船に乗って冒険するアトラクションなどもあり、ホラーが苦手な人でも楽しめます。最新のMR技術によって、現実と仮想の境界が曖昧になる不思議な感覚は、他ではなかなか味わえない貴重な体験です。

参照:TYFFONIUM 公式サイト

⑤ リトルプラネット

「テクノロジーが創造する未来の遊び」をコンセプトにした、主に子どもたちを対象とした次世代型テーマパークです。AR(拡張現実)やプロジェクションマッピング、センサー技術などを活用し、砂遊びやボールプール、紙相撲といった昔ながらの遊びをデジタルと融合させて、全く新しい体験へと進化させています。

例えば、AR砂遊び「SAND PARTY!」では、砂場の砂を掘ったり盛ったりすると、その高低差をセンサーが感知し、山や海がプロジェクションマッピングで現れます。また、自分で描いた乗り物の絵をスキャンすると、それが3Dになってデジタルの街を走り出す「SKETCH RACING」など、子どもたちの創造力を刺激するアトラクションが満載です。

遊びながら自然とデジタル技術に触れ、学びに繋がるように設計されているのが特徴で、「エデュテインメント(教育+エンターテイメント)」の優れた事例と言えます。親子で一緒に楽しみながら、イマーシブ体験の可能性を感じられるスポットです。

参照:リトルプラネット 公式サイト

ビジネスにおけるイマーシブ体験の活用事例7選

イマーシブ体験は、エンターテイメント施設だけでなく、様々な業界のビジネスシーンでその活用が始まっています。ここでは、具体的な7つの業界を例に挙げ、イマーシブ体験がどのようにビジネス課題の解決や新たな価値創造に貢献しているのか、一般的なシナリオとして紹介します。

① エンターテイメント業界

エンターテイメントは、イマーシブ体験と最も親和性の高い分野です。

・バーチャルライブ/ファンミーティング:アーティストがアバターとなり、メタバース空間でライブを開催します。ファンは世界中からアバターで参加し、現実のライブ会場のようにペンライトを振ったり、声援を送ったりできます。物理的な距離を超えてアーティストとファンが双方向のコミュニケーションを取れるため、エンゲージメントが非常に高まります。ライブ終了後には、アバター姿のアーティストとのバーチャル握手会や写真撮影会といった、特別なファンサービスも可能です。

・イマーシブシアター:前述の通り、観客が物語の登場人物となり、自らの選択と行動で物語を進めていく演劇形式です。観客は傍観者ではなく当事者として物語に深く関与するため、唯一無二の体験となり、高い満足度と口コミ効果を生み出します。

・インタラクティブ映画:視聴者が物語の分岐点で主人公の行動を選択し、それによって結末が変わる映画コンテンツです。ゲームのような没入感と、何度も見たくなるリプレイ性を提供します。

② 観光業界

観光業界では、物理的な移動の制約を超える手段として、また、新たな観光資源の創出としてイマーシブ体験が活用されています。

・バーチャルツアー:世界遺産や絶景スポットを、高精細な360度映像や3DCGで再現。ユーザーはVRゴーグルを使って、まるでその場を訪れているかのように観光を楽しめます。現地のガイドがアバターで案内することで、文化や歴史の解説を聞きながら散策することも可能です。これは、旅行前の下見や、身体的・経済的な理由で旅行が難しい人々への新たな旅行体験の提供となります。

・文化遺産のデジタル復元:焼失してしまった城郭や、かつて存在した歴史的な街並みを、最新のデジタル技術で忠実に復元。ARグラスやタブレットを遺跡にかざすと、在りし日の壮大な姿が目の前に現れるといった体験を提供します。これにより、史跡の教育的価値と観光的魅力を大幅に高めることができます。

③ 不動産業界

不動産業界では、顧客の意思決定を支援し、販売プロセスを効率化するためにイマーシ-ブ体験が導入されています。

・バーチャル内見(VR/MR):建設前の新築マンションや、遠隔地にある中古物件を、VRで実物大に体験。顧客は自分のペースで部屋の中を歩き回り、窓からの眺めを確認したり、家具の配置をシミュレーションしたりできます。営業担当者の移動コストを削減し、顧客は時間や場所を選ばずに内見できるため、双方にとって大きなメリットがあります。

・都市開発シミュレーション:MR技術を活用し、都市の模型に新しいビルや公園の3Dモデルを配置。日照や風の流れ、景観への影響などを多角的にシミュレーションすることで、関係者間の合意形成を円滑に進めることができます。

④ 医療・ヘルスケア業界

医療分野では、トレーニングの質の向上と安全性の確保、そして患者へのケアという点でイマーシブ体験が重要な役割を果たしています。

・外科手術トレーニング:VRで再現されたリアルな人体モデルを使い、難易度の高い手術手技のトレーニングを行います。現実では試すことができないような緊急事態の対応訓練も、リスクなく繰り返し実施できます。これにより、若手医師のスキルを短期間で向上させ、手術の成功率を高めることに貢献します。

・解剖学の学習:医学生が、複雑な人体の構造を3DのVR/ARで直感的に学びます。臓器を手に取って様々な角度から観察したり、体の内部に入り込んで血液の流れを追いかけたりすることで、教科書だけでは得られない深い理解を促進します。

・メンタルヘルスケア:PTSD(心的外傷後ストレス障害)や各種恐怖症の治療に、VRを用いた暴露療法が活用されています。患者のトラウマの原因となった状況や、恐怖を感じる対象(高所や閉所など)を、安全に管理されたVR空間で段階的に体験させることで、不安を克服する手助けをします。

⑤ 教育業界

教育分野では、生徒の学習意欲を引き出し、抽象的な概念の理解を助けるためにイマーシブ体験が用いられています。

・体験型歴史・科学学習:古代ローマの街並みを歩いたり、恐竜が生きていた時代を探検したり、あるいは原子や分子の世界に入り込んだりと、通常では体験不可能な世界をVRで旅します。歴史的な出来事や科学的な現象を当事者として体験することで、知的好奇心を刺激し、記憶に定着しやすくなります。

・危険な実験のシミュレーション:爆発の危険がある化学実験や、高価な機材が必要な物理実験を、VR空間で安全かつ低コストに実施。生徒は失敗を恐れずに何度も試行錯誤でき、科学的な思考力を養うことができます。

⑥ 小売・アパレル業界

小売業界では、オンラインとオフラインを融合させた新しい購買体験(OMO: Online Merges with Offline)の実現にイマーシブ体験が貢献しています。

・バーチャル試着:自分の身体サイズをスキャンして作ったアバターに、ECサイト上の服をAR/VRで試着させることができます。サイズ感やフィット感をオンラインで確認できるため、購入後の返品率を低下させる効果が期待されます。

・バーチャル店舗:ブランドの世界観を表現したメタバース上の店舗で、ショッピング体験を提供。アバターの店員と会話しながら商品を選んだり、他のユーザーと交流したりできます。限定アイテムの販売やイベント開催により、顧客との新たな接点を創出します。

⑦ 製造業界

製造業の現場では、生産性の向上、コスト削減、技術伝承といった課題を解決するために、イマーシブ体験が不可欠なツールとなりつつあります。

・設計・製造レビュー:自動車や航空機などの複雑な製品の3D設計データを、関係者がVR/MR空間で共有。実物大のモデルをあらゆる角度から検証し、組み立てやすさやメンテナンス性などを、試作品を作る前に確認できます。これにより、開発期間の短縮と手戻りの削減を実現します。

・組み立て・保守トレーニング:製品の組み立て手順や保守・点検の方法を、ARグラスを通して現実の製品上にガイド表示。作業者はマニュアルから目を離すことなく、両手を使って作業に集中できます。これにより、作業ミスを減らし、習熟度を向上させます。

・デジタルツインと遠隔支援:現実の工場と全く同じ状態を仮想空間に再現する「デジタルツイン」を構築。仮想工場で生産ラインのボトルネック分析やレイアウト変更のシミュレーションを行います。また、現場作業員が見ている映像を遠隔地の熟練技術者が共有し、ARで指示を送ることで、迅速なトラブルシューティングと技術伝承を可能にします。