近年、私たちのデジタル体験を根底から変える可能性を秘めたデバイスとして、「XRグラス」が大きな注目を集めています。まるでSF映画の世界が現実になったかのように、メガネ型のデバイスをかけるだけで目の前に巨大なスクリーンが現れ、動画視聴やゲーム、PC作業までこなせるというのです。

しかし、その一方で「XRグラスって何?」「ARやVRと何が違うの?」「具体的にどんなことができるの?」「どの製品を選べばいいかわからない」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなXRグラスの世界に足を踏み入れたいと考えているすべての方に向けて、基礎知識から具体的な活用法、メリット・デメリット、そして失敗しないための選び方まで、網羅的に解説します。さらに、2024年現在の最新情報に基づいたおすすめのXRグラス15製品を厳選してご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりのXRグラスが見つかり、日々のエンターテイメントや仕事のスタイルが、より豊かで未来的なものへと進化するはずです。

目次

XRグラスとは

XRグラスとは、メガネのように手軽に装着できるウェアラブルデバイスの一種で、レンズ部分に映像を投影することで、現実世界にデジタル情報を重ね合わせたり、目の前に仮想的なスクリーンを映し出したりすることができます。この「XR」という言葉は「エクステンデッド・リアリティ(Extended Reality)」の略称であり、日本語では「拡張現実」と訳されることもあります。

XRは、後述するAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)といった、現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。つまり、XRグラスはこれらの技術を包括的に活用し、ユーザーに新しい視覚体験を提供するためのデバイスと言えます。

従来のディスプレイ(テレビ、PCモニター、スマートフォン)が物理的な「画面」という制約を持つのに対し、XRグラスはユーザーの視界そのものをディスプレイに変えるという革新的な特徴を持っています。これにより、物理的なスペースに縛られることなく、いつでもどこでも大画面の映像を楽しんだり、情報を得たりすることが可能になります。

近年、XRグラスが急速に注目を集めている背景には、いくつかの要因が絡み合っています。まず、デバイスの性能向上と小型軽量化が挙げられます。高精細なマイクロOLEDディスプレイや高性能なプロセッサー、各種センサーが、日常的に使えるほど小さなメガネ型の筐体に収められるようになりました。また、価格も数万円台から手に入るモデルが増え、一般の消費者にも手が届きやすい存在になってきています。

さらに、社会的な変化も追い風となっています。リモートワークの普及により、場所を選ばない働き方が一般的になる中で、省スペースでマルチディスプレイ環境を構築できるXRグラスは、生産性向上ツールとして期待されています。エンターテイメントの分野でも、より没入感の高い体験を求めるユーザーニーズが高まっており、プライベートな大画面シアターとしてXRグラスの需要が拡大しているのです。

AR・VR・MRとの違いを解説

XRという大きな枠組みの中に、AR、VR、MRという3つの主要な技術が存在します。これらは似ているようでいて、それぞれ異なる特徴と目的を持っています。XRグラスを正しく理解するためには、これらの違いを明確に把握しておくことが重要です。

| 技術 | 概要 | 現実世界との関係 | デバイスの例 | 主な目的 |

|---|---|---|---|---|

| AR (拡張現実) | 現実世界にデジタルの情報を「重ねて」表示する | 現実が主、デジタルが従 | スマートフォンのARアプリ、一部のスマートグラス | 情報の付加、利便性の向上 |

| VR (仮想現実) | 現実世界を「遮断」し、完全に仮想的な空間に没入する | 現実を遮断 | VRゴーグル (Meta Questなど) | 没入体験、シミュレーション |

| MR (複合現実) | 現実世界と仮想世界を「融合」させ、相互に影響しあう | 現実とデジタルが対等に融合 | MRヘッドセット (Microsoft HoloLensなど) | 現実と仮想のインタラクション |

| XR (拡張現実) | 上記のAR、VR、MRをすべて内包する包括的な概念 | – | XRグラス、各種ヘッドセット | 次世代のコンピューティング |

AR(拡張現実)グラスとの違い

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界の風景に、デジタル情報を「重ねて」表示する技術です。最も身近な例は、スマートフォンのカメラを通して現実の風景を見ると、キャラクターが現れる「ポケモンGO」のようなゲームアプリでしょう。

ARグラスは、この体験をメガネ型デバイスで実現するものです。例えば、街を歩いていると、目の前のレストランの評価がポップアップで表示されたり、目的地までの道順が矢印で示されたりします。あくまで主体は現実世界であり、デジタル情報はそれを補足する「付加情報」として機能します。

現在の市場にある多くの「XRグラス」は、このAR技術を基盤としています。現実の視界を確保しながら(シースルー)、その上に映像(仮想スクリーン)を投影するという点で、ARグラスの一種と捉えることができます。しかし、単なる情報表示に留まらず、後述するMRのような高度な空間認識機能を持つ製品や、VRに近い高い没入感で映像コンテンツを楽しむことに特化した製品も登場しており、ARグラスという言葉だけでは表現しきれない多様な機能を持つため、より包括的な「XRグラス」という呼称が使われることが多くなっています。

VR(仮想現実)ゴーグルとの違い

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、ユーザーの視覚と聴覚を現実世界から完全に「遮断」し、100%デジタルの仮想空間に没入させる技術です。Meta Questシリーズに代表されるVRゴーグルは、分厚い筐体で顔を覆い、外部の光を完全にシャットアウトします。これにより、ユーザーはあたかも別の世界にいるかのような、非常に高い没入感を得られます。

これに対して、XRグラスの最大の違いは「シースルー」である点です。XRグラスは、現実の風景が透けて見えるレンズの上に映像を投影するため、ユーザーは周囲の状況を認識しながらデジタルコンテンツを消費できます。動画を見ながら家族と会話したり、PC作業をしながらコーヒーを飲んだりといった「ながら利用」が可能です。

この違いは、デバイスの形状や重量にも直結します。VRゴーグルは没入感を最優先するため大きく重くなりがちですが、XRグラスは日常的な利用を想定しているため、より軽量でサングラスに近いデザインをしています。目的が「現実からの逃避・没入」であるVRに対し、XRは「現実の拡張・融合」を目指していると言えるでしょう。

MR(複合現実)デバイスとの違い

MR(Mixed Reality:複合現実)は、ARをさらに一歩進めた概念です。ARが現実世界に一方的に情報を重ねるだけなのに対し、MRは現実世界と仮想世界をリアルタイムで認識し、それらを高度に「融合」させ、相互に影響し合わせる技術を指します。

MRデバイスは、カメラや深度センサーを用いて、現実空間の壁や床、家具の配置などを正確に認識(空間マッピング)します。これにより、例えば仮想のボールを投げると、現実の壁に当たって跳ね返ったり、テーブルの上に仮想のオブジェクトを置いたりといった、まるでそこに実在するかのようなインタラクションが可能になります。ハンドトラッキング技術により、自分の手で直接仮想オブジェクトを掴んだり操作したりすることもできます。

高機能なXRグラスの中には、このMR技術を取り入れたものも存在します。Apple Vision ProはMRデバイスの代表格と言えるでしょう。しかし、現在主流の数万円台のXRグラスの多くは、PCやスマートフォンから送られてくる映像を単純に表示する「ウェアラブルディスプレイ」としての機能が中心であり、高度な空間認識やインタラクション機能は限定的です。

まとめると、XRグラスは、ARの「現実への情報付加」、VRの「仮想への没入」、MRの「現実と仮想の融合」という各技術の要素を、製品のコンセプトに応じて取り入れたデバイスの総称です。現在の主流は、AR技術をベースに、VRのような高い没入感で映像を楽しめる製品であり、今後の技術進化によって、よりMRに近い体験ができるようになっていくと期待されています。

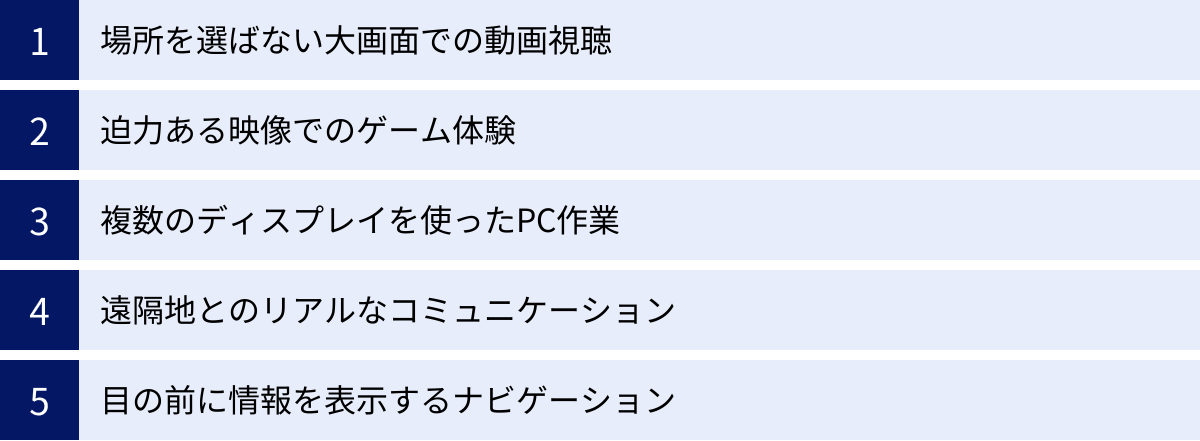

XRグラスでできること

XRグラスがどのようなデバイスか理解できたところで、次に「具体的に何ができるのか?」という疑問にお答えします。その用途はエンターテイメントからビジネスまで多岐にわたり、私たちのライフスタイルを大きく変える可能性を秘めています。ここでは、代表的な5つの活用シーンをご紹介します。

場所を選ばない大画面での動画視聴

XRグラスの最もポピュラーで、多くの人が最初に体験するであろう用途が、パーソナルな大画面での動画視聴です。XRグラスをかけると、目の前にまるで映画館のスクリーンのような、100インチから200インチ相当の仮想的な大画面が広がります。

これを活用すれば、様々なシチュエーションでプライベートシアターが手に入ります。例えば、自室のベッドに寝転がりながら、天井に映し出された大画面で映画を楽しむ。長距離移動中の新幹線や飛行機の座席で、周りを気にすることなく好きなアーティストのライブ映像に浸る。家族がテレビを見ているリビングのソファで、自分だけの画面でYouTubeやストリーミングサービスを視聴する。

これらはすべて、物理的な大型テレビやプロジェクターがなくても、XRグラスとスマートフォンやPCさえあれば実現できます。特に、都会のワンルームマンションなど、居住スペースが限られている環境では絶大な効果を発揮します。また、多くのXRグラスにはサングラスのような着脱式のシェードが付属しており、これを装着することで周囲の光を遮断し、日中の明るい場所でも映像への没入感を高めることができます。高解像度のマイクロOLEDパネルを搭載したモデルなら、発色も鮮やかで、黒の締まりも良いため、本格的な映像体験が可能です。

迫力ある映像でのゲーム体験

動画視聴と並んで人気なのが、XRグラスを使ったゲーム体験です。Nintendo Switch、PlayStation 5、Steam DeckのようなポータブルゲーミングPCなど、外部出力に対応したゲーム機と接続することで、目の前に広がる大画面でゲームをプレイできます。

スマートフォンの小さな画面や、中型のPCモニターでプレイするのとは比較にならないほどの迫力と没入感が得られます。特に、美しいグラフィックが魅力のアクションゲームやRPGでは、その世界に深く入り込むことができるでしょう。レースゲームでは、まるで自分が運転席に座っているかのような臨場感を味わえます。

さらに、3D立体視(サイドバイサイド方式)に対応したXRグラスとゲームソフトの組み合わせは、まさに異次元の体験です。奥行き感が加わることで、キャラクターやオブジェクトが本当にそこにあるかのように感じられ、これまでの2D画面でのプレイとは全く異なるレベルのリアリティが生まれます。

また、動画視聴と同様に、場所を選ばないというメリットはゲームでも健在です。自宅に大型ゲーミングモニターを置くスペースがなくても、友人の家にゲーム機とXRグラスを持っていって対戦するなど、楽しみ方の幅が大きく広がります。

複数のディスプレイを使ったPC作業

エンターテイメントだけでなく、XRグラスはビジネスやクリエイティブな作業における生産性向上ツールとしても大きな可能性を秘めています。特に注目されているのが、仮想的なマルチディスプレイ環境の構築です。

多くのビジネスパーソンやクリエイターは、作業効率を上げるために複数の物理モニターを使用していますが、これには広いデスクスペースが必要であり、外出先で同じ環境を再現することは困難でした。しかし、XRグラスを使えば、この問題は解決します。

ノートPCにXRグラスを接続し、専用のソフトウェア(例えばXREALのNebulaなど)を使用することで、目の前の空間に複数の仮想デスクトップを自由に配置できます。例えば、正面にメインの作業画面、左に参考資料、右にコミュニケーションツールといった具合に、最大3画面程度のマルチディスプレイ環境を、カフェやコワーキングスペース、出張先のホテルでも瞬時に構築できます。

これにより、ウィンドウを頻繁に切り替える手間がなくなり、思考を中断されることなくスムーズに作業を進められます。また、画面は装着者本人にしか見えないため、公共の場で機密情報やプライベートな情報を扱う際にも、覗き見(ビジュアルハッキング)のリスクを大幅に低減できるというセキュリティ上のメリットもあります。

遠隔地とのリアルなコミュニケーション

XRグラスは、未来のコミュニケーションツールとしての役割も期待されています。現在のWeb会議は、PC画面に映し出された2Dの映像を見ながら会話するのが一般的ですが、相手の表情は読み取れても、身振り手振りなどの非言語的な情報が伝わりにくく、臨場感に欠けるという課題があります。

XR技術は、このコミュニケーションの質を大きく向上させる可能性があります。将来的には、XRグラスを通じて、遠隔地にいる相手が3Dアバターとして、まるで同じ部屋にいるかのように目の前に表示され、アイコンタクトを交わしながら会話できるようになるかもしれません。

同じ3Dモデルを共有し、お互いがそれを指さしたり、動かしたりしながらデザインのレビューを行ったり、遠隔地の専門家が、現地の作業員のXRグラスに映る映像を見ながら、具体的な指示を書き込んだりといった、より高度な遠隔コラボレーションも実現可能になります。これは「アバター会議」や「遠隔作業支援」と呼ばれ、すでに一部の企業で実証実験が進んでいます。一般のユーザーが手軽に利用できるまでにはまだ時間がかかりますが、XRグラスがコミュニケーションのあり方を根本的に変える可能性を秘めていることは間違いありません。

目の前に情報を表示するナビゲーション

ARグラスとしての基本的な機能である、現実世界への情報提示も、XRグラスの重要な用途の一つです。これは特に、移動中や作業中に真価を発揮します。

例えば、街中を歩きながら目的地を探す際、通常はスマートフォンを取り出して地図アプリを確認する必要があります。しかしXRグラスを使えば、視線を少し動かすだけで、視界の隅に目的地へ向かうための矢印や、次の角までの距離が常に表示されます。これにより、スマートフォンに気を取られて周囲への注意が散漫になることなく、安全かつ直感的に移動できます。

また、海外旅行中に外国語の看板やメニューが読めない時、XRグラスのカメラと翻訳機能を連携させれば、リアルタイムで翻訳されたテキストが元のテキストに重なって表示されるといった使い方も考えられます。工場での組み立て作業では、目の前に手順書や注意点を表示させることで、両手を塞ぐことなく正確な作業を支援できます。

このように、XRグラスは「知りたい情報」を「必要な時」に「最適な形」で視界に直接届けることで、私たちの日常生活や仕事における様々な行動を、よりスマートで効率的なものに変えていく力を持っています。

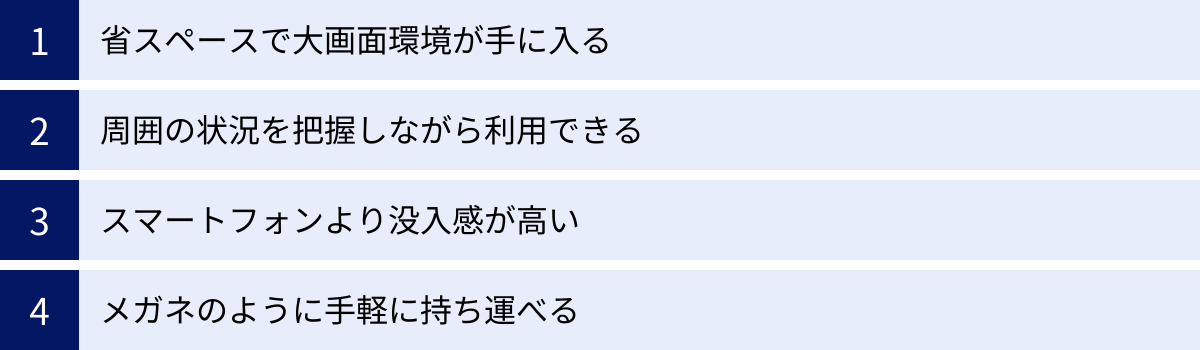

XRグラスを導入するメリット

XRグラスがもたらす未来的な体験は魅力的ですが、実際に導入することで、私たちの生活にどのような具体的な「便益(メリット)」があるのでしょうか。ここでは、XRグラスを所有することの主な利点を4つの側面に分けて詳しく解説します。

省スペースで大画面環境が手に入る

XRグラスを導入する最大のメリットは、何と言っても物理的な制約から解放され、ミニマルな空間で最大限のデジタル環境を構築できる点にあります。

現代の生活、特に都市部では、居住空間が限られていることが少なくありません。ワンルームや1LDKの住まいに、65インチの大型テレビや、27インチのPCモニターを2枚、3枚と設置するのは現実的ではないでしょう。しかし、XRグラスがあれば、そうした物理的なモニターは一切不要になります。

たった一つ、サングラスほどの大きさのデバイスをかけるだけで、目の前には100インチを超える仮想的なスクリーンが広がります。これにより、部屋の広さに関わらず、映画館のような迫力ある映像体験や、プロのクリエイターのような広大な作業領域が手に入ります。

これは、ミニマリスト的なライフスタイルを志向する人にとっても大きな魅力です。大型の家電や家具を減らすことで、部屋はすっきりと片付き、掃除も楽になります。引っ越しが多い人にとっても、重くてかさばるモニターを運ぶ必要がなくなるため、身軽に移動できます。

コストの観点からもメリットがあります。高画質な4Kテレビや、高性能なPCモニターを複数枚購入すれば、数十万円の出費になることも珍しくありません。一方で、XRグラスは数万円から十数万円程度で購入できるモデルが多く、より少ない投資で同等、あるいはそれ以上の大画面環境を構築できる可能性があります。このように、XRグラスはスペース効率とコストパフォーマンスの両面で、非常に優れたソリューションと言えます。

周囲の状況を把握しながら利用できる

VRゴーグルとの決定的な違いであり、XRグラスの安全性を担保する重要なメリットが、「シースルー」機能によって周囲の状況を把握しながら利用できることです。

VRゴーグルは、現実世界を完全に遮断することで高い没入感を生み出しますが、その代償として、装着中は周囲で何が起きているか全くわからなくなります。誰かに話しかけられても気づかなかったり、緊急の呼び出しに応じられなかったり、最悪の場合、つまずいて転倒する危険性もあります。

一方、XRグラスはレンズ部分が半透明になっており、現実の風景が透けて見えます。その上にデジタル映像が重ねて表示されるため、コンテンツに集中しながらも、現実世界との繋がりを維持できます。

この「ながら利用」が可能になることで、XRグラスの活用シーンは格段に広がります。例えば、以下のような使い方が考えられます。

- 家事とエンタメの両立: キッチンで料理をしながら、視界の隅にレシピ動画を表示する。洗い物をしながら、好きなドラマを視聴する。

- 家族との共存: 小さな子供の様子を見守りながら、リビングでPC作業を行う。家族がテレビを見ている横で、自分は別の映画を楽しむ。

- 安全な移動: 電車内でアナウンスを聞き逃すことなく、動画コンテンツに集中する。

このように、XRグラスはデジタル世界に没入しつつも、現実世界から孤立することがありません。このバランス感覚こそが、XRグラスを日常に溶け込ませるための鍵であり、多くの人にとって受け入れやすい理由の一つとなっています。

スマートフォンより没入感が高い

手軽な動画視聴デバイスとして、今や誰もがスマートフォンを使っています。しかし、エンターテイメント体験の「質」という点においては、XRグラスに軍配が上がります。その理由は、視界を占める画面サイズと音響効果がもたらす圧倒的な没入感にあります。

6インチ程度のスマートフォンの画面は、手軽ではあるものの、どうしても視野の一部を占めるに過ぎません。映画の壮大な風景も、ゲームの迫力あるアクションも、そのスケール感を完全に表現するには限界があります。

対してXRグラスは、視覚的には100インチ以上のスクリーンが数メートル先にあるように感じられます。これは、人間の視野角(FOV)のかなりの部分をカバーするため、コンテンツの世界に深く入り込むことができます。さらに、多くのモデルにはテンプル(つる)部分に指向性の高いスピーカーが内蔵されており、耳元でクリアなサウンドを再生します。これにより、映像と音が一体となった臨場感あふれる体験が生まれます。

特に、3Dコンテンツを視聴する場合、その差は歴然です。スマートフォンでは決して味わえない、物が飛び出してくるかのような立体感や、どこまでも続くかのような奥行き感を、XRグラスは忠実に再現します。これは、左右の目にそれぞれ少しずつ異なる映像を見せることで立体視を実現する、XRグラスならではの仕組みによるものです。

映画、ライブ映像、ゲームといったコンテンツを、ただ「見る」のではなく、心から「体験」したいと考えるユーザーにとって、XRグラスはスマートフォンでは到達できないレベルの満足感を提供してくれます。

メガネのように手軽に持ち運べる

最後のメリットは、その優れたポータビリティ(携帯性)です。XRグラスは、その名が示す通り、サングラスやメガネに近い形状とサイズ感で作られています。

多くの製品は重量が100g前後、中には70g台の超軽量モデルも存在します。折りたたんで専用のハードケースに入れれば、ハンドバッグやバックパックのポケットにすっぽりと収まります。これは、ノートPC用のモバイルモニターや、かさばるVRゴーグルとは比べ物にならない手軽さです。

この携帯性の高さが、XRグラスの利用シーンを「家の中」から「あらゆる場所」へと広げます。

- 移動中: 新幹線や飛行機、長距離バスでの移動時間を、プライベートシアターに変える。

- 外出先: カフェやコワーキングスペースで、ノートPCと接続して即席のマルチディスプレイ作業環境を構築する。

- 旅行・出張: ホテルの部屋で、リラックスしながら大画面で映画やゲームを楽しむ。

「いつでも、どこでも、大画面」という体験を、これほど手軽に実現できるデバイスは他にありません。この身軽さこそが、XRグラスを特別なイベント用のガジェットではなく、スマートフォンのように日常的に持ち歩く「パーソナルデバイス」へと進化させる原動力となっています。

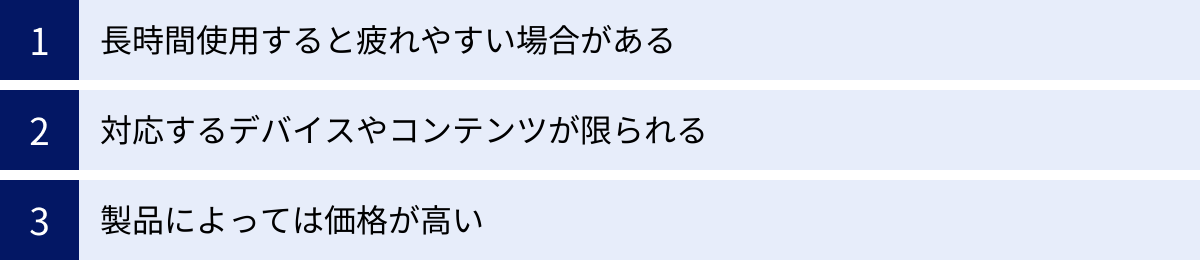

XRグラスを導入するデメリット

XRグラスは多くのメリットを持つ一方で、まだ発展途上の技術であるため、購入前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを正直に理解しておくことで、購入後の「こんなはずじゃなかった」という失敗を防ぐことができます。

長時間使用すると疲れやすい場合がある

最も多くのユーザーが懸念する点であり、実際に起こりうるのが、長時間の使用による身体的な疲労です。この疲労は、いくつかの要因によって引き起こされます。

第一に、デバイスの重量です。近年のモデルは100gを切るなど大幅に軽量化が進んでいますが、それでも通常のメガネ(20g〜30g程度)と比較すれば数倍の重さがあります。長時間装着していると、鼻や耳に重さがかかり、痛みや不快感を感じることがあります。特に、重心のバランスが悪い製品だと、疲れを感じやすくなります。

第二に、眼精疲労です。XRグラスは、目のすぐ近くにあるマイクロディスプレイの映像を、レンズを通して数メートル先にあるように見せています。このため、焦点距離が一定の距離に固定されることになります。長時間、同じ焦点距離で画面を見続けることは、目のピントを調節する筋肉(毛様体筋)の緊張に繋がり、眼精疲労や、それに伴う頭痛を引き起こす可能性があります。

第三に、「XR酔い(3D酔い)」です。これは、VRでよく知られている現象ですが、XRグラスでも起こり得ます。特に、頭の動きに合わせて映像が追従するモードで、視点を激しく動かすようなコンテンツ(例えばFPSゲームなど)を体験すると、目から入ってくる視覚情報と、三半規管が感じる体の動きとの間にズレが生じ、脳が混乱して吐き気やめまいといった症状を引き起こすことがあります。

これらの問題を軽減するためには、できるだけ軽量で装着感の良いモデルを選ぶ、30分〜1時間に一度はグラスを外して遠くを見るなど、こまめに休憩を取る、最初は短い時間から試して徐々に慣らしていくといった対策が有効です。

対応するデバイスやコンテンツが限られる

現在のXRグラス市場における大きな課題の一つが、互換性とコンテンツのエコシステムの問題です。せっかくXRグラスを購入しても、手持ちのデバイスに接続できなかったり、見たいコンテンツがなかったりしては意味がありません。

まず、接続の互換性が大きなハードルとなります。現在主流のXRグラスの多くは、USB Type-Cケーブルによる有線接続を基本としていますが、ただUSB-Cポートがあれば良いというわけではありません。そのポートが「DisplayPort Alternate Mode」という映像出力規格に対応している必要があります。比較的新しいハイエンドのAndroidスマートフォンや、多くのノートPCはこの規格に対応していますが、安価なスマートフォンや一部のPCでは非対応の場合があります。

特にiPhoneユーザーは注意が必要です。Lightning端子を搭載したモデルでは、直接接続することはできず、「Lightning – Digital AVアダプタ」と、さらに「HDMI to USB-C変換アダプタ」という2段階の変換が必要になり、非常に煩雑です。USB-Cを搭載したiPhone 15 Pro/Pro Maxでは直接接続が可能になりましたが、すべてのXRグラスで動作が保証されているわけではありません。購入前には、必ず製品公式サイトの対応デバイスリストを自分のデバイスと照合することが不可欠です。

また、魅力的な専用コンテンツがまだ少ないという点もデメリットとして挙げられます。現状では、XRグラスの主な用途は既存の動画やゲームを「大画面で見る」という受動的な体験が中心です。XRグラスならではのインタラクティブなMR/ARアプリケーションは、まだ数が少なく、開発途上の段階です。今後のコンテンツエコシステムの充実に期待がかかります。

製品によっては価格が高い

XRグラスは、以前に比べて価格が下がってきたとはいえ、決して安い買い物ではありません。手軽なガジェットとして衝動買いするには、まだ少しハードルが高い価格帯です。

価格は製品の性能や機能によって大きく異なり、エントリーモデルで4〜5万円台、人気の主流モデルで5〜8万円台、高機能なモデルになると10万円を超えることもあります。さらに、快適に利用するためには、追加のアクセサリーが必要になる場合も考慮しなければなりません。

例えば、iPhoneやゲーム機と接続するための各種変換アダプターや、ワイヤレス化や3DoF(頭の動きに画面を追従させない固定機能)を実現するための専用アダプター(XREAL Beamなど)は、それぞれ数千円から2万円程度の追加費用がかかります。

そのため、購入を検討する際には、「自分はXRグラスで何をしたいのか」という目的を明確にすることが非常に重要です。動画視聴がメインであれば、基本的な機能を持つ主流モデルで十分かもしれません。一方で、PC作業で複数の仮想ディスプレイを使いたい、最高の画質でゲームを楽しみたいといった明確な目的があるなら、より高性能なモデルへの投資も正当化できるでしょう。

自分の用途に見合わないオーバースペックな製品を選んでしまうと、コストパフォーマンスが悪くなってしまいます。予算と用途を天秤にかけ、慎重に製品を選ぶ姿勢が求められます。

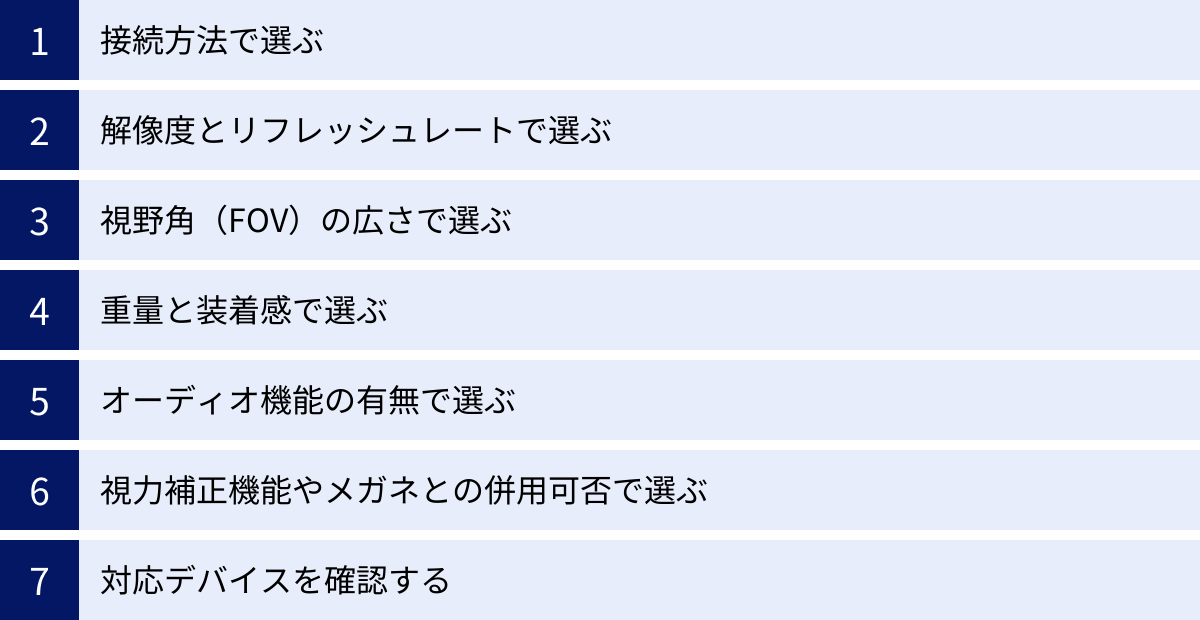

失敗しないXRグラスの選び方

ここまで解説してきたXRグラスの基本、用途、メリット・デメリットを踏まえ、いよいよ具体的な製品選びのステップに進みます。数多くの製品の中から自分に最適な一台を見つけるためには、いくつかの重要なチェックポイントがあります。ここでは、失敗しないための選び方を7つの項目に分けて詳しく解説します。

接続方法で選ぶ

XRグラス選びで最も最初に確認すべき、そして最も重要なのが「接続方法」と「手持ちデバイスとの互換性」です。これを間違えると、購入しても全く使えないという最悪の事態になりかねません。

有線接続(DisplayPort Alternate Mode)

現在市販されているXRグラスの最も標準的な接続方法が、USB Type-Cケーブルを使った有線接続です。この方式は、映像信号の伝送が安定しており、遅延が少なく、接続したデバイスからXRグラスへ給電できるというメリットがあります。

ただし、前述の通り、接続するスマートフォンやPCのUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)」という映像出力規格に対応していることが絶対条件です。この規格に対応しているかどうかは、デバイスの仕様書を確認するか、メーカーのサポートに問い合わせるのが確実です。一般的に、ハイエンドクラスのAndroidスマートフォン(Samsung Galaxy Sシリーズ、Google Pixelの一部など)や、多くのノートPC(MacBook、Surfaceなど)は対応していますが、廉価モデルでは非対応のケースが多いので注意が必要です。

iPhoneの場合は、Lightning端子のモデルは直接接続できず、複数のアダプターを介する必要があります。USB-C搭載のiPhone 15 Pro/Pro MaxはDP Alt Modeに対応しているため、理論上は直接接続が可能ですが、XRグラス側のファームウェアアップデートが必要な場合もあるため、製品ごとの対応状況を確認しましょう。

無線接続

ケーブルの煩わしさから解放される無線(ワイヤレス)接続は、理想的な接続方法の一つです。しかし、2024年現在、XRグラス単体で安定したワイヤレス接続を実現している製品はまだ少数です。

無線接続を実現する方法としては、主に2つのパターンがあります。一つは、INMO Air2のようにXRグラス自体にOS(Android)とバッテリーを内蔵し、単体で動作する「スタンドアロン型」。もう一つは、XREAL Beamのような専用アダプターを介して、スマートフォンやPCとWi-Fiで接続する方式です。

無線接続はケーブルレスで自由度が高いという大きなメリットがありますが、映像の遅延(レイテンシー)や、接続の不安定さ、バッテリー駆動時間の制限といったデメリットも存在します。特に、アクション性の高いゲームなど、リアルタイム性が求められる用途には不向きな場合があります。現時点では、有線接続を基本と考え、特定の用途でワイヤレス化したい場合に専用アダプターなどを追加する、というアプローチが現実的です。

解像度とリフレッシュレートで選ぶ

映像の「綺麗さ」と「滑らかさ」を決定づけるのが、解像度とリフレッシュレートです。特に、大画面でコンテンツを楽しむXRグラスにおいて、これらのスペックは体験の質に直結します。

- 解像度: 映像の精細さを表す指標で、一般的に「横のピクセル数 × 縦のピクセル数」で示されます。XRグラスのスペック表では、片目あたりの解像度(例: 1920×1080)で記載されていることが多いです。この数値が高いほど、映像はきめ細かく鮮明になり、文字の輪郭もはっきりとします。

- 用途別目安: 動画視聴がメインなら、フルHD(1920×1080)あれば十分高画質に感じられます。PCの仮想ディスプレイとしてテキスト作業を多用するなら、文字の視認性を高めるためにもフルHD以上が強く推奨されます。

- リフレッシュレート: 1秒間に画面が何回更新されるかを示す数値で、単位はHz(ヘルツ)です。この数値が高いほど、映像の動きが滑らかに見えます。

- 用途別目安: 映画などの動画コンテンツ(通常24fpsや30fps)を視聴するだけであれば、60Hzでも問題ありません。しかし、ゲームをプレイする場合や、マウスカーソルの動きを滑らかにしたい場合は、90Hzや120Hzに対応したモデルを選ぶと、残像感が減り、快適性が大きく向上します。また、リフレッシュレートが高いと、乗り物酔いのような「XR酔い」を軽減する効果も期待できます。

視野角(FOV)の広さで選ぶ

視野角(FOV:Field of View)は、装着した際に、映像が表示される範囲の広さを角度で示したものです。この数値が大きいほど、視界に占めるスクリーンの割合が大きくなり、より高い没入感が得られます。

現在のXRグラスのFOVは、対角線で45°〜50°程度の製品が主流です。これは、数メートル先に130インチ〜200インチのスクリーンがあるような感覚に近いとされています。50°を超えると、かなり広い視野角と言え、より映画館のような体験に近づきます。

ただし、FOVは広ければ広いほど良いというわけでもありません。FOVを無理に広げると、レンズの周辺部で映像が歪んで見えたり、ピクセルが引き伸ばされて解像度感が低下する(網目感が目立つ)といった弊害が起きる可能性もあります。画質の鮮明さと視野の広さはトレードオフの関係にあるため、主要メーカーが採用している45°〜50°あたりが、現在の技術で最もバランスの取れたスペックと考えるのが良いでしょう。

重量と装着感で選ぶ

どれだけ映像が美しくても、装着感が悪ければ長時間の利用は苦痛になります。特に、デバイスの「重量」と「重心バランス」は快適性を左右する重要な要素です。

- 重量: XRグラスの重量は、製品選びにおける重要な指標の一つです。100gを切るモデルは「軽量」な部類に入り、70g台の製品であればトップクラスの軽さと言えます。重量が軽いほど、鼻や耳にかかる負担が少なくなり、長時間装着していても疲れにくくなります。スペック表の重量は必ずチェックしましょう。

- 装着感: 重量だけでなく、装着した際のフィット感も重要です。これには、前後の重心バランス、テンプル(つる)の素材やしなやかさ、角度調整機能の有無、ノーズパッドの種類や調整範囲などが影響します。例えば、テンプルが柔らかく、様々な頭の形にフィットする製品は快適性が高い傾向にあります。ノーズパッドも、高さや角度を調整できる複数の種類が付属していると、自分の鼻に合わせやすくなります。

理想は実際に店舗で試着してみることですが、難しい場合は、様々なユーザーのレビュー動画や記事を参考に、装着感に関する評価を確認することをおすすめします。

オーディオ機能の有無で選ぶ

多くのXRグラスには、テンプル(つる)の部分に小型のスピーカーが内蔵されており、別途イヤホンを用意しなくても音声を聞くことができます。これは手軽で便利な一方、構造上どうしても音漏れが発生しやすいというデメリットもあります。

自宅で一人で使う分には問題ありませんが、電車内やオフィス、静かなカフェなど、公共の場で使用する際には周囲への配慮が必要です。音漏れが気になる場合や、より高音質・高い没入感を求める場合は、Bluetoothイヤホンや有線イヤホンとの併用を検討しましょう。その際は、XRグラスがBluetooth接続に対応しているか、あるいは接続するスマートフォンやPCにイヤホンを接続できるかを確認してください。一部のモデルには、音響メーカーと共同開発した高品質なスピーカーを搭載しているものもあり、音質にこだわる方はそうした製品を選ぶのも良いでしょう。

視力補正機能やメガネとの併用可否で選ぶ

普段からメガネやコンタクトレンズを使用している視力の低い方にとって、これは非常に重要なチェックポイントです。XRグラスを快適に使うためには、何らかの視力補正が必要になります。

主な視力補正の方法は、以下の3つです。

- 視度調整機能: グラス本体にダイヤルなどが付いており、レンズの度数を調整できる機能です。これにより、メガネやコンタクトなしの裸眼のままでも、ピントの合ったクリアな映像を見ることができます。非常に便利な機能ですが、対応している度数の範囲(例:0.00D〜-6.00Dの近視)や、乱視に対応しているかなど、製品ごとに仕様が異なるため、自分の視力に合うか事前の確認が必須です。

- 専用インサートレンズ: XRグラスの内側に、自分の視力に合った度付きレンズをマグネットなどで取り付ける方式です。多くのXRグラスメーカーが、提携するレンズメーカーを通じて、この専用レンズをオプションとして販売しています。自分の処方箋に合わせてオーダーメイドするため、乱視などにも正確に対応できるのがメリットです。

- メガネとの併用: 一部のXRグラスは、フレームの設計に余裕があり、メガネの上から装着(オーバーグラス)することが可能です。ただし、メガネのサイズや形状によっては干渉したり、装着感が悪化したり、鼻への負担が増えたりすることが多いため、あまり快適な方法とは言えません。

最もおすすめなのは、対応範囲内であれば視度調整機能付きのモデルを選ぶか、専用のインサートレンズを作成することです。

対応デバイスを確認する

選び方の最終チェックとして、購入を検討しているXRグラスが、自分が使いたいデバイス(スマートフォン、PC、ゲーム機など)に正式に対応しているかを、必ずメーカーの公式サイトで確認してください。

公式サイトには、動作確認済みのデバイスリストが掲載されていることがほとんどです。自分の持っている機種がリストにあるかを確認しましょう。リストにない場合でも動作する可能性はありますが、それは自己責任となります。特に、有線接続の要となる「DisplayPort Alternate Mode」への対応は、デバイス側の仕様をしっかりと確認することが重要です。この最終確認を怠ると、せっかく購入したXRグラスが無駄になってしまうリスクがあります。

【2024年最新】おすすめのXRグラス15選

ここからは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、2024年現在手に入るおすすめのXRグラスを15製品、厳選してご紹介します。最新のフラッグシップモデルから、コストパフォーマンスに優れたモデル、ユニークな特徴を持つモデルまで幅広くピックアップしました。各製品のスペックや特徴を比較し、あなたにぴったりの一台を見つけてください。

① XREAL Air 2 Pro

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 3840×1080 (両眼), 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 最大120Hz |

| 視野角(FOV) | 46° |

| 重量 | 約75g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | 電子調光機能(3段階)、TÜV認証(カラー精度、ブルーライト低減) |

現在のXRグラス市場を牽引する、まさに王道と言えるモデルです。XREAL Air 2をベースに、最大の特徴である「電子調光機能」を搭載。ボタン一つでレンズの透過度を「透明モード」「通常モード」「没入モード」の3段階に瞬時に切り替えることができます。これにより、周囲の明るさに合わせて最適な没入感を簡単に得られるため、日中の屋外から暗い寝室まで、あらゆるシーンで快適な視聴体験が可能です。画質、音質、装着感のいずれも高水準で、初めてXRグラスを購入する方から、より高品質な体験を求める方まで、幅広くおすすめできる決定版の一つです。

② XREAL Air 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 3840×1080 (両眼), 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 最大120Hz |

| 視野角(FOV) | 46° |

| 重量 | 約72g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | 超軽量設計、Proモデルから調光機能を省略した高コスパモデル |

XREAL Air 2 Proから電子調光機能を省略し、その分軽量化(72g)と低価格化を実現したスタンダードモデルです。基本的な映像性能や音響性能はProモデルと全く同じであるため、電子調光機能は不要と考えるユーザーにとっては、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢となります。主に室内での利用が中心で、没入感を高めたい時は付属の物理的な遮光シェードを使えば十分、という方におすすめです。Proモデルと同様、完成度が非常に高く、XRグラスの入門機としても最適です。

③ VITURE One XR Glasses

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 43° |

| 重量 | 約78g |

| 視度調整 | あり (0D ~ -5.0D) |

| オーディオ | Harman共同開発の空間オーディオシステム |

| 特徴 | スタイリッシュなデザイン、高品質オーディオ、視度調整機能 |

デザイン性と音質にこだわるなら、最有力候補となるモデルです。クラウドファンディングで大きな成功を収めた製品で、音響メーカーのHarmanと共同開発した空間オーディオシステムが最大の魅力。テンプルから鳴っているとは思えないほどの、臨場感と広がりのあるサウンドを楽しめます。さらに、-5.0Dまでの近視に対応した視度調整機能を標準で搭載しており、多くのユーザーが裸眼で利用できる点も大きなメリットです。オプションの「ネックバンド」はAndroid TVを搭載しており、XRグラス単体で様々な動画配信サービスを楽しめるなど、エコシステムの拡張性も魅力です。

④ Rokid Max

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 最大120Hz |

| 視野角(FOV) | 50° |

| 重量 | 約75g |

| 視度調整 | あり (0.00D ~ -6.00D) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | 広い視野角(50°)、広範囲の視度調整機能 |

広い視野角と強力な視度調整機能で、没入感と快適性を両立させた実力派モデルです。FOV 50°というスペックは、現行のXRグラスの中でもトップクラスの広さを誇り、より迫力のある大画面体験を可能にします。さらに、0.00Dから-6.00Dという広範囲の近視に対応した視度調整ダイヤルを搭載しているため、多くの近視ユーザーが追加のレンズなしで快適に利用できます。120Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも強い一台です。視力が低めで、かつ広い視野で映像を楽しみたいという方に特におすすめです。

⑤ TCL NXTWEAR S+

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 3840×1080 (両眼), 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 視野角(FOV) | 49° |

| 重量 | 約87g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | 高コントラスト、独自の音漏れ低減技術、バランスの取れた性能 |

大手電機メーカーTCLが手掛けるXRグラスの最新モデル。前モデルのNXTWEAR Sから、輝度やリフレッシュレート(120Hz対応)、装着感などが向上しています。特に、逆位相サウンドで音漏れを低減する「プライベートウィスパーモード」は、公共の場での利用において大きなアドバンテージとなります。49°という広い視野角と、ソニー製Micro-OLEDによる高画質を両立しており、全体的にバランスの取れた高い性能を誇ります。大手メーカーならではの安心感を求める方や、音漏れを特に気にする方におすすめです。

⑥ Ray-Ban | Meta スマートグラス

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | – (映像表示機能なし) |

| ディスプレイ | – |

| リフレッシュレート | – |

| 視野角(FOV) | – |

| 重量 | 約49g~ |

| 視度調整 | 度付きレンズ対応 |

| オーディオ | オープンイヤースピーカー |

| 特徴 | 12MPカメラ、5マイクシステム、Meta AI搭載 |

この製品は、厳密にはXRグラス(映像表示デバイス)ではなく「スマートグラス」に分類されます。しかし、XRの未来を考える上で非常に重要な製品です。Ray-Banの象徴的なデザインに、高品質なカメラ、マイク、スピーカー、そしてMeta AIが統合されています。見たものをそのまま撮影・ライブ配信したり、音声コマンドでAIと対話したりすることが可能です。映像は見えませんが、「見る」「聞く」「話す」という行為をデジタルと繋げるという点で、XRへの第一歩と言えるでしょう。ファッション性を重視し、未来のライフログデバイスに興味がある方におすすめです。

⑦ INMO Air2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 640×400 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 26° |

| 重量 | 約99g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | Android OS搭載のスタンドアロン型、ワイヤレス |

Android OSを内蔵し、単体で動作するスタンドアロン型のARグラスです。スマートフォンやPCに接続することなく、Wi-Fi環境さえあればWebブラウジングや動画視聴が可能です。GPTモデルを統合したAIアシスタント機能も搭載しており、音声で様々な操作を行えます。映像視聴デバイスというよりは、現実世界に情報をオーバーレイ表示するARグラスとしての性格が強く、ナビゲーションや情報検索といった用途に向いています。ケーブルレスの自由さを求める方や、最先端のAR体験に触れたい方におすすめです。

⑧ Lenovo Legion Glasses

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | – (非公開) |

| 重量 | 約96g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ、メガネ併用フレーム付属) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | ゲーミングブランド「Legion」のデザイン、ポータブルゲーミングPCとの連携 |

大手PCメーカーLenovoのゲーミングブランド「Legion」から登場したXRグラスです。同社のポータブルゲーミングPC「Legion Go」との連携を強く意識しており、セットで使うことで、どこでも大画面でPCゲームを楽しめる環境が完成します。基本的なスペックは標準的ですが、ゲーマー向けのスタイリッシュなデザインと、Lenovoブランドの信頼性が魅力です。すでにLegion Goを持っている方や、ポータブルゲーミングPCでの利用を主目的と考えている方にとって、有力な選択肢となるでしょう。

⑨ EPSON MOVERIO BT-40S

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (両眼) |

| ディスプレイ | Si-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 34° |

| 重量 | 約100g (グラス部) |

| 視度調整 | なし (メガネ併用を想定) |

| オーディオ | イヤホンジャック |

| 特徴 | Android搭載インテリジェントコントローラー付属、両眼シースルー |

プリンターで有名なエプソンが長年手掛けているスマートグラス「MOVERIO」シリーズのモデル。Androidを搭載した専用コントローラーが付属しており、タッチパッドで様々な操作が可能です。両眼シースルーにこだわった設計で、美術館での展示解説や、工場での作業支援といった法人向けソリューションで多くの実績があります。コンシューマー向けというよりは、ビジネスや特定の業務用途での活用を考えている方に向いています。

⑩ GRAWOOW G530

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 視野角(FOV) | 46° |

| 重量 | 約78g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | 比較的新しいブランド、標準的な高スペック |

比較的新しいブランドながら、市場の主要モデルに匹敵するスペックを備えたXRグラス。フルHD解像度、120Hzリフレッシュレート、46°の視野角といった性能は、XREAL Air 2シリーズなどと肩を並べるものです。後発ならではの価格設定や、独自のソフトウェア機能で差別化を図っています。新しいブランドを試してみたい方や、主要ブランド以外の選択肢を探している方にとって、検討の価値があるモデルです。

⑪ HUAWEI Eyewear 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | – (映像表示機能なし) |

| ディスプレイ | – |

| リフレッシュレート | – |

| 視野角(FOV) | – |

| 重量 | 約30g (フレームのみ) |

| 視度調整 | 度付きレンズ対応 |

| オーディオ | 指向性スピーカー 2.0 |

| 特徴 | 超軽量、高品質なオーディオグラス、スタイリッシュなデザイン |

Ray-Ban | Meta スマートグラスと同様に、映像表示機能を持たない「オーディオグラス」です。しかし、テンプルに内蔵されたスピーカーの音質が非常に高く、音漏れも少ないため、音楽やポッドキャストを楽しみながら、周囲の音も自然に聞こえるという新しいリスニング体験を提供します。デザインも普通のメガネと見分けがつかないほど洗練されており、ファッションアイテムとして日常的に使えます。高品質なBGMを常に身にまといたいという音楽好きの方におすすめです。

⑫ Rokid Air

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 75Hz |

| 視野角(FOV) | 43° |

| 重量 | 約83g |

| 視度調整 | あり (0.00D ~ -5.00D) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | Rokid Maxの旧モデル、視度調整機能搭載 |

現行モデル「Rokid Max」の一つ前のモデルです。最新モデルと比較するとリフレッシュレートや視野角は劣りますが、フルHD解像度と視度調整機能という重要なポイントは押さえています。新品での流通は減っていますが、中古市場などでより安価に手に入る可能性があります。少しでも予算を抑えて、視度調整機能付きのXRグラスを試してみたいという方の入門機として面白い選択肢です。

⑬ XREAL Air

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 46° |

| 重量 | 約79g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | XREAL Air 2シリーズの旧モデル、一時代を築いた名機 |

現在主流のXREAL Air 2シリーズの旧モデルであり、XRグラス市場の普及を大きく前進させた立役者とも言える製品です。基本的な性能やデザインコンセプトはAir 2に引き継がれており、今でも十分通用する性能を持っています。Air 2シリーズと比較すると、輝度やスピーカー性能、装着感などが改良されていますが、大きな差ではありません。こちらも中古市場などで手頃な価格で見つけることができれば、XRグラスの素晴らしい体験を味わうためのコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

⑭ TCL NXTWEAR S

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 47° |

| 重量 | 約89g |

| 視度調整 | なし (専用インサートレンズ対応) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | NXTWEAR S+の旧モデル |

TCLの現行モデル「NXTWEAR S+」の一つ前のモデルです。S+に比べてリフレッシュレートが60Hzである点や、細かな装着感の部分で違いがありますが、フルHDの高画質と広い視野角という基本性能はしっかり備えています。大手メーカー製品という安心感もあり、こちらも旧モデルとして価格がこなれていれば、入門用として十分な性能を持っています。

⑮ NUOXI AR Glasses

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| 解像度 | 1920×1080 (片眼) |

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 視野角(FOV) | 43° |

| 重量 | 約78g |

| 視度調整 | なし |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

| 特徴 | Amazonなどで見られる比較的安価なモデル |

AmazonなどのECサイトで、比較的安価で販売されていることが多いブランドのXRグラスです。スペック上はフルHD解像度を備えており、XRグラスの基本的な体験は可能です。とにかく安価にXRグラスがどのようなものか試してみたいという場合には選択肢に入るかもしれませんが、大手ブランドの製品と比較すると、画質のチューニング、装着感の作り込み、ソフトウェアのサポート、保証体制などの面で差がある可能性があります。購入の際は、レビューなどをよく確認し、ある程度のリスクを理解した上で検討することをおすすめします。

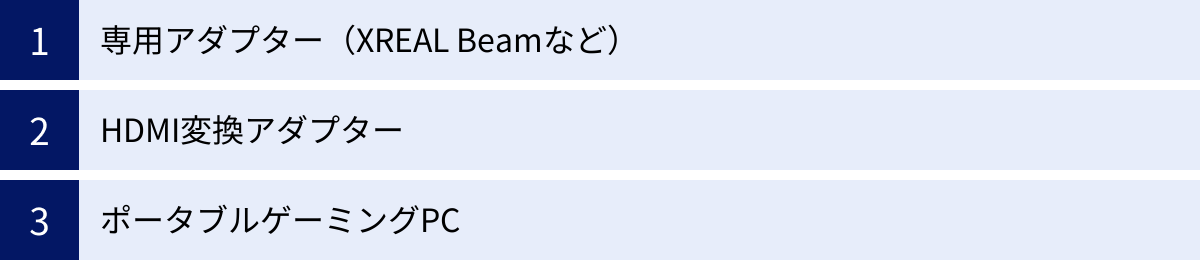

XRグラスをより快適に使うためのアクセサリー

XRグラスは単体でも十分に楽しめますが、いくつかのアクセサリーを組み合わせることで、その可能性はさらに広がり、利便性や快適性が格段に向上します。ここでは、XRグラスの体験をアップグレードするためのおすすめアクセサリーを3種類ご紹介します。

専用アダプター(XREAL Beamなど)

XRグラスの体験を劇的に変える可能性を秘めているのが、XREALが販売している「XREAL Beam」のような専用アダプターです。これは、XRグラスとスマートフォンやPCの間に接続する小型のデバイスで、主に3つの重要な機能を提供します。

- 有線・無線接続の拡張: XREAL Beamは2つのUSB-Cポートを備えており、片方をXRグラスに、もう片方を充電器やスマートフォンに接続できます。これにより、デバイスを充電しながらXRグラスを使用できるようになります。さらに、Wi-Fi経由でスマートフォンやPCから映像をワイヤレスで受信する機能も備えており、ケーブルレスの自由な視聴環境を構築できます。これにより、有線接続が煩雑なiPhoneなどでも手軽に利用できるようになります。

- 空間ディスプレイ(3DoF)機能: これが専用アダプターの最大の価値と言えるかもしれません。通常のXRグラスでは、頭を動かすと視界に追従して画面も動いてしまいます(0DoF)。しかし、専用アダプターを介すると「空間アンカー」モードが使えるようになり、空間上の一点に画面を固定することができます。これにより、寝転がって天井に画面を固定したり、移動中の乗り物内で画面の揺れを抑えたりすることができ、視聴の快適性が飛躍的に向上します。

- 画面サイズ・位置の調整: アダプターの機能により、仮想スクリーンのサイズを好みに合わせて調整したり、表示位置を上下左右に移動させたりすることができます。

XREAL BeamはXREAL製グラス専用ですが、今後、他社からも同様の機能を持つアダプターが登場することが期待されます。XRグラスを最大限に活用したいなら、導入を強く検討すべきアクセサリーです。

HDMI変換アダプター

XRグラスの接続はUSB Type-Cが基本ですが、世の中にはまだまだHDMI出力しか備えていないデバイスが数多く存在します。例えば、PlayStation 5やNintendo Switch(ドックモード)、デスクトップPC、Blu-rayプレイヤーなどがそれに該当します。

これらのデバイスでXRグラスを使いたい場合に必須となるのが、「HDMI to USB-C 変換アダプター」です。このアダプターは、HDMIからの映像信号を、XRグラスが認識できるDisplayPort Alternate Modeの信号に変換してくれます。

選ぶ際のポイントは、XRグラスへの給電に対応していることです。XRグラスは動作に電力を必要とするため、変換アダプターに別途USB-CやMicro USBの給電ポートが付いているモデルを選ぶのが一般的です。これにより、アダプターにモバイルバッテリーやACアダプターを接続し、XRグラスに電力を供給しながら、ゲーム機などからの映像を楽しむことができます。製品によっては相性問題が発生することもあるため、XRグラスでの利用実績がレビューなどで報告されている、信頼性の高い製品を選ぶことをおすすめします。

ポータブルゲーミングPC

XRグラスとの組み合わせで、最強のポータブルエンターテイメント環境を構築できるのが、「ポータブルゲーミングPC」です。Valveの「Steam Deck」やASUSの「ROG Ally」、Lenovoの「Legion Go」などが代表的な製品です。

これらのデバイスは、WindowsやLinuxベースのOSを搭載した小型のPCでありながら、最新の3Dゲームを快適にプレイできるパワフルな性能を持っています。そして、最も重要な点として、その多くが本体にDisplayPort Alternate Mode対応のUSB Type-Cポートを標準で搭載しています。

これにより、変換アダプターなどを介することなく、USB-Cケーブル1本でXRグラスとポータブルゲーミングPCを直接接続できます。接続するだけで、目の前に100インチ超の大画面が広がり、どこでも本格的なPCゲームに没入することが可能です。動画視聴はもちろん、ブラウジングやOfficeソフトの利用もできるため、エンタメから軽作業までこなせる万能なモバイル環境が手に入ります。XRグラスのキラーユースの一つと言えるでしょう。

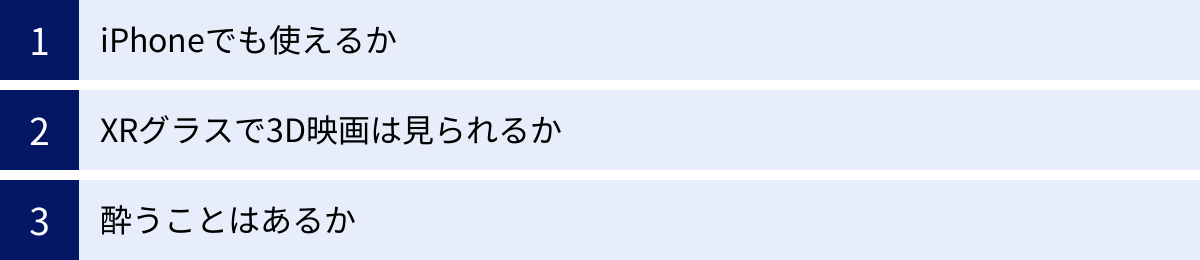

XRグラスに関するよくある質問

XRグラスの購入を検討している方から寄せられる、特に多い質問とその回答をまとめました。

iPhoneでも使えますか?

結論から言うと、使えます。ただし、多くの場合、追加のアダプターが必要になります。

- Lightning端子のiPhone(iPhone 14シリーズ以前など):

- 方法A(有線): Apple純正の「Lightning – Digital AVアダプタ」と、前述の「HDMI to USB-C変換アダプタ(要給電)」の2つが必要です。接続が複雑になり、ケーブルが増えるのが難点です。

- 方法B( شبه-ワイヤレス): 「XREAL Beam」のような専用アダプターを使用します。iPhoneとBeamを有線(Lightning – USB-Cケーブル)または無線(AirPlay)で接続し、BeamとXRグラスを有線で接続します。こちらの方がスマートで、3DoF機能も使えるためおすすめです。

- USB-C端子のiPhone(iPhone 15 Pro / Pro Max):

- これらのモデルはDisplayPort Alternate Modeに対応しているため、理論上はUSB-Cケーブル1本でXRグラスに直接接続できます。ただし、XRグラス側のファームウェアが最新である必要があるなど、製品ごとの対応状況の確認は必須です。

XRグラスで3D映画は見られますか?

はい、対応しているモデルであれば、非常に迫力のある3D映画体験が可能です。

3D映画を視聴するためには、以下の条件が必要です。

- XRグラスが3D表示に対応していること: 多くのXRグラスは、左右に分割された映像を合成して立体視を実現する「サイドバイサイド(SBS)」方式の3D表示に対応しています。製品のスペック表で3D対応の有無を確認しましょう。

- 3Dコンテンツを用意すること: 3D対応のBlu-rayディスクや、ストリーミングサービスで配信されている3D映画、自分で用意した3D動画ファイルなどが必要です。

- 再生するデバイスとアプリが3D再生に対応していること: PCで視聴する場合は、3D再生に対応した動画プレイヤーソフトが必要です。

これらの条件が揃えば、XRグラスは左右の目に独立した映像を届けられるため、画面のクロストーク(二重映り)がほとんどない、非常にクリアで没入感の高い3D体験ができます。映画館の3D上映を凌駕すると感じるユーザーも少なくありません。

酔うことはありますか?

個人差はありますが、乗り物酔いをしやすい方などは「XR酔い」を感じる可能性があります。

XR酔い(サイバーシックネスとも呼ばれます)は、主に目から入ってくる「動いている」という情報と、三半規管などが感じる「動いていない」という身体感覚のズレによって引き起こされます。

特に、以下のような場合に酔いを感じやすくなります。

- 画面が頭の動きに追従するモード(0DoF)で、視点を激しく動かす場合

- FPS(一人称視点シューティング)ゲームなど、視点の移動が激しいコンテンツ

- リフレッシュレートが低い(カクついて見える)映像

対策としては、以下のようなものが有効です。

- 画面を空間に固定するモード(3DoF)を利用する: XREAL Beamなどのアダプターを使えば、頭を動かしても画面が動かないため、酔いを大幅に軽減できます。

- リフレッシュレートの高い(90Hzや120Hz)モデルを選ぶ: 映像が滑らかになることで、脳の混乱が起きにくくなります。

- 最初は短い時間から試す: 5分、10分と徐々に利用時間を延ばして、体を慣らしていくことが重要です。

- 体調の良い時に使用する: 睡眠不足や空腹時などは酔いやすくなるため、避けた方が良いでしょう。

ほとんどの場合、適切な使い方と慣れによって、酔いは軽減されていきます。

XRグラスの今後の展望と将来性

XRグラスは、まだ発展途上のデバイスですが、その将来性は非常に大きいと考えられています。今後、技術はさらに進化し、私たちの生活に深く浸透していくことが予想されます。

まず、デバイス自体の技術的な進化が期待されます。ディスプレイはさらに高解像度・高輝度・広視野角になり、現実世界との見分けがつかないレベルの映像品質が実現されるでしょう。メガネとしての自然さを追求し、さらなる小型軽量化と低消費電力化も進みます。現在の有線接続が主流の状況から、遅延やバッテリーの問題を克服した完全なワイヤレス接続が標準になる日も遠くありません。

UI/UXの観点では、アイトラッキング(視線追跡)技術の搭載が鍵となります。ユーザーが見ている場所をグラスが認識し、視線だけでカーソルを操作したり、メニューを選択したりできるようになれば、操作性は飛躍的に向上します。さらに、ハンドトラッキングの精度が上がれば、コントローラーなしで、自分の手で直接仮想オブジェクトを操作するのが当たり前になるでしょう。

そして、最も大きな変化をもたらすのがAI(人工知能)との融合です。グラスに搭載されたAIが、カメラで捉えた映像やマイクで拾った音声をリアルタイムで解析し、ユーザーが必要とする情報を先回りして提供するようになります。例えば、「目の前の人の名前と前回の会話内容を視界の隅に表示する」「外国語の会話をリアルタイムで字幕翻訳する」「見たものを記憶し、後から『今日見た赤いカバンはどこで売っていた?』と質問すると答えてくれる」といった、まさにパーソナルアシスタントと呼ぶにふさわしい機能が実現する可能性があります。

Appleが「空間コンピュータ」と銘打ってApple Vision Proを市場に投入したことは、XR技術が単なるエンタメデバイスから、スマートフォンに続く次世代の主要なコンピューティングプラットフォームへと進化していく大きな流れを示唆しています。

エンターテイメントだけでなく、教育、医療、製造、小売といったあらゆる産業分野でXRグラスの活用が本格化し、数年後には多くの人が当たり前のようにXRグラスを装着して生活や仕事をする未来が訪れるかもしれません。

まとめ

本記事では、次世代のデバイスとして注目を集める「XRグラス」について、その基本から具体的な活用法、メリット・デメリット、そして2024年最新のおすすめモデルまで、包括的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- XRグラスとは: メガネのように手軽に装着し、視界に仮想的な大画面を映し出したり、現実世界にデジタル情報を重ねたりできるデバイスの総称です。AR、VR、MRといった技術を内包しています。

- できること: 主な用途は「場所を選ばない大画面での動画視聴」「迫力あるゲーム体験」「複数の仮想ディスプレイを使ったPC作業」など、多岐にわたります。

- メリット: 「省スペースで大画面が手に入る」「周囲の状況を把握しながら使える」「スマートフォンより高い没入感」「手軽に持ち運べる」といった点が大きな利点です。

- デメリット: 「長時間の使用による疲れ」「対応デバイスやコンテンツの制限」「製品価格」といった点が、購入前に考慮すべき課題です。

- 選び方の重要ポイント: 「接続方法(DisplayPort Alternate Mode)」「解像度とリフレッシュレート」「重量と装着感」「視力補正機能」などを、自分の用途や所有デバイスと照らし合わせて慎重に選ぶことが失敗を防ぐ鍵です。

- おすすめモデル: XREAL Air 2シリーズやVITURE One、Rokid Maxなどが現在の市場をリードする人気モデルですが、それぞれに特徴があるため、自分の重視するポイントに合わせて選ぶのが良いでしょう。

XRグラスは、まだ発展の途上にある技術ですが、私たちのデジタルライフをより豊かで便利なものに変える無限の可能性を秘めています。この記事が、あなたが未来の体験への扉を開く、最高の一台を見つけるための一助となれば幸いです。

ぜひ、あなたにぴったりのXRグラスを手に入れて、新しい世界の広がりを体験してみてください。