インターネットの新たな形として注目を集める「Web3(ウェブスリー)」。ニュースやSNSで耳にする機会は増えたものの、「ブロックチェーン」「NFT」「メタバース」といった関連用語の難しさから、全体像を掴みきれていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、Web3とは一体何なのか、その基本的な概念から、私たちの生活やビジネスにどのような変化をもたらす可能性があるのかまで、初心者の方にも理解できるよう、図解や具体例を交えながら網羅的に解説します。Web1.0、Web2.0というインターネットの歴史を振り返りながら、Web3がなぜ「次世代のインターネット」と呼ばれるのか、その核心に迫ります。

Web3の世界は、まだ発展途上の段階にありますが、そのポテンシャルは計り知れません。この記事を読めば、Web3の仕組み、メリット・デメリット、そして未来の可能性まで、体系的に理解できるでしょう。

目次

Web3とは

Web3は、単なる技術的な流行語ではありません。それは、私たちが普段利用しているインターネットの構造を根底から変える可能性を秘めた、新しい概念であり、ムーブメントです。このセクションでは、Web3の基本的な定義と、なぜ今、これほどまでに世界中から注目を集めているのか、その理由を深掘りしていきます。

次世代のインターネットとしてのWeb3

Web3とは、一言で表すならば「ブロックチェーン技術を基盤とした、非中央集権的な次世代のインターネット」です。

現在のインターネット(Web2.0)は、Google、Amazon、Meta(旧Facebook)、Appleといった巨大なIT企業(GAFAM)が提供するプラットフォームを中心に成り立っています。私たちがSNSに投稿する文章や写真、オンラインで購入した商品の履歴といったデータは、すべてこれらの企業のサーバーに保存・管理されています。これは「中央集権型」の仕組みであり、利便性が高い一方で、データの所有権が企業側にあり、プライバシーやセキュリティに関する懸念が常に付きまといます。

これに対し、Web3は「非中央集権型(Decentralized)」を目指します。特定の企業や管理者に依存するのではなく、ブロックチェーンという技術を使って、データをネットワークの参加者全員で分散して管理します。これにより、データの所有権を企業から個人ユーザーの手に取り戻すことを大きな目標としています。

例えるなら、Web2.0が一つの巨大な銀行にすべてのお金を預けている状態だとすれば、Web3は参加者一人ひとりが自分の金庫を持ち、お互いの取引を透明な台帳で記録し合うような世界です。この「金庫」にあたるのが「暗号資産ウォレット」であり、「透明な台帳」が「ブロックチェーン」です。

この構造変化により、Web3は以下のような特徴を持つ次世代のインターネットとして期待されています。

- トラストレス(Trustless): 取引相手やサービス運営者を信用(Trust)する必要がない(less)という意味です。ブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)がルール通りに取引を自動実行するため、人間的な信頼や第三者機関の仲介がなくても、安全なやり取りができます。

- パーミッションレス(Permissionless): 「許可が不要」という意味です。誰でも自由にネットワークに参加し、サービスを開発したり利用したりできます。銀行口座を開設できない人でも金融サービスにアクセスできたり(金融包摂)、特定の国の規制に縛られずにグローバルなアプリケーションを構築できたりします。

このように、Web3は単にインターネットが速くなるといった表面的な変化ではなく、データのあり方、所有の概念、信頼の形成方法といった、インターネットの根幹をなすOSそのものをアップデートするような、パラダイムシフトなのです。

Web3が注目される理由

Web3がこれほどまでに大きな注目を集める背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。技術的な革新性はもちろんのこと、現代社会が抱える課題へのアンチテーゼとしての側面も強く影響しています。

- 巨大プラットフォームへのカウンターカルチャー

Web2.0時代は、GAFAMをはじめとする巨大IT企業が提供するプラットフォームによって、私たちの生活は非常に便利になりました。しかしその一方で、これらの企業が私たちの個人データを収集・分析し、広告収益を最大化するビジネスモデルが主流となりました。ユーザーはサービスの「顧客」であると同時に、データという「製品」にもなっているのです。

また、プラットフォームの規約変更一つで、クリエイターのアカウントが突然凍結されたり、収益化が停止されたりするリスクも顕在化しました。このような中央集権的な権力の集中に対する懸念や不満が、Web3の「非中央集権」という理念への共感を呼び、大きなムーブメントへと繋がっています。 - データ主権の回復と新たな経済圏の創出

Web3の核心は「Read, Write, Own(読み、書き、所有する)」という言葉に集約されます。Web1.0が一方的に情報を読む(Read)時代、Web2.0がユーザーも情報を発信する(Write)時代だったのに対し、Web3はユーザーが自ら生成したデータを所有する(Own)時代です。

NFT(非代替性トークン)技術を使えば、デジタルアートやゲーム内アイテムといったデジタルデータに、ブロックチェーン上で証明された唯一無二の所有権を付与できます。これにより、ユーザーは自分のデータを資産として自由に売買したり、他のサービスで利用したりできるようになります。これはクリエイターエコノミーを根底から変える可能性を秘めており、クリエイターがプラットフォームによる中間搾取を介さず、ファンと直接繋がり、正当な収益を得られる新しい経済圏の創出が期待されています。 - 金融システムへの革新(DeFi)

Web3の技術は、金融の世界にも大きなインパクトを与えています。DeFi(分散型金融)は、銀行や証券会社といった従来の金融機関を介さず、ブロックチェーン上で金融取引を行う仕組みです。送金、貸し借り(レンディング)、資産交換などが、プログラムによって自動的かつ透明に実行されます。

これは、地理的な制約や身分に関わらず、インターネットに接続できる誰もがグローバルな金融サービスにアクセスできることを意味します。既存の金融システムが抱える非効率性や高い手数料といった課題を解決する可能性を秘めているため、投資家や金融業界から大きな注目を集めています。 - 投資対象としての魅力

ビットコインやイーサリアムといった暗号資産(仮想通貨)の価格高騰は、Web3という分野への関心を一気に高めました。また、高額で取引されるNFTアートのニュースなども、投機的な側面から注目を集めるきっかけとなりました。多くのベンチャーキャピタルや個人投資家が、次世代のGoogleやAmazonとなりうるWeb3プロジェクトに巨額の資金を投じており、この期待感と資金の流入が、技術開発をさらに加速させるという好循環を生んでいます。

これらの理由から、Web3は単なる技術的なトレンドに留まらず、経済、社会、文化のあり方を変革する大きな可能性を秘めたムーブメントとして、世界中から熱い視線が注がれているのです。

Webの歴史|Web1.0・Web2.0との違い

Web3を正しく理解するためには、それ以前のインターネットがどのようなものであったか、その変遷を辿ることが不可欠です。インターネットの歴史は、大きく「Web1.0」「Web2.0」「Web3」の3つの時代に区分できます。それぞれの時代がどのような特徴を持ち、どのように進化してきたのかを見ていきましょう。

| 項目 | Web1.0 | Web2.0 | Web3 |

|---|---|---|---|

| 時代 | 1990年代〜2000年代初頭 | 2000年代中頃〜現在 | 現在〜未来 |

| キーワード | Read(読む) | Read & Write(読み・書き) | Read & Write & Own(読み・書き・所有) |

| 情報の流れ | 一方向(発信者→受信者) | 双方向(ユーザー↔プラットフォーム) | 多方向・分散型(P2P) |

| 主な技術 | HTML, HTTP, URL | AJAX, JavaScript, SNS API | ブロックチェーン, スマートコントラクト, AI |

| データの所有権 | コンテンツ制作者(企業など) | プラットフォーマー(GAFAMなど) | ユーザー個人 |

| 構造 | 静的ページ(Static) | 動的・中央集権的(Dynamic & Centralized) | 動的・分散的(Dynamic & Decentralized) |

| 代表例 | 企業の公式サイト、個人ホームページ | SNS、ブログ、動画共有サイト | DApps, DeFi, NFT, DAO |

この表は、Webの進化を一目で理解するためのものです。以下で、各時代の詳細を解説します。

Web1.0:一方向の情報発信

Web1.0は、インターネットが一般に普及し始めた1990年代初頭から2000年代初頭までの時代を指します。この時代のインターネットは「Read-Only Web(読むだけのウェブ)」と表現されます。

特徴

- 静的なコンテンツ: この時代のウェブサイトのほとんどは、HTML(HyperText Markup Language)で書かれた静的なページで構成されていました。一度作成されたページの内容が頻繁に更新されることは少なく、情報の発信者があらかじめ用意した情報を、ユーザーが一方的に閲覧するだけでした。ちょうど、紙のパンフレットや新聞をデジタルで読んでいるような感覚に近いものです。

- 一方向の情報伝達: 情報の発信者は、主に企業、報道機関、一部の専門知識を持つ個人に限られていました。ユーザーは基本的に情報の「消費者(Consumer)」であり、発信者に対してコメントを返したり、コンテンツを共有したりする簡単な仕組みはほとんど存在しませんでした。

- 技術的な制約: 当時のインターネット接続はダイヤルアップ接続が主流で、通信速度も非常に遅かったため、扱える情報はテキストが中心でした。動画や高画質な画像を扱うことは技術的に困難でした。

具体例

- 企業の公式サイト: 会社概要や製品情報を掲載するだけの、パンフレットのようなウェブサイト。

- 個人ホームページ: 一部の知識がある人が、日記や趣味についてテキストベースで発信するサイト。

- 初期のニュースサイト: 新聞社の記事をそのままウェブページにしたもの。

Web1.0は、情報発信の民主化への第一歩でしたが、その構造はテレビや新聞といった旧来のメディアと同様、一方向的な情報の流れが基本でした。ユーザーはあくまで受動的な存在であり、ウェブ上でのインタラクションは限定的でした。

Web2.0:双方向のコミュニケーションとプラットフォーマーの登場

2000年代中頃から現在に至るまで続くのが、私たちが最も慣れ親しんでいるWeb2.0の時代です。これは「Read-Write Web(読み書きできるウェブ)」と呼ばれ、インターネットの利用方法を劇的に変化させました。

特徴

- 双方向のコミュニケーション: ブログ、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、Wikipedia、動画共有サイトなどの登場により、誰もが簡単に情報の発信者になれるようになりました。ユーザーは単なる情報の消費者ではなく、コンテンツを生み出す「生産者(Producer)」にもなったのです。コメント、いいね、シェアといった機能を通じて、ユーザー間の活発なコミュニケーションが生まれるようになりました。

- プラットフォーマーの台頭: このユーザー生成コンテンツ(UGC: User Generated Content)の時代を牽引したのが、Google、Facebook(現Meta)、Twitter(現X)、Amazon、YouTubeといったプラットフォーム企業です。彼らはユーザーがコンテンツを簡単に投稿・共有できる場を提供し、その対価として膨大なユーザーデータとトラフィックを集め、広告ビジネスなどで莫大な収益を上げることに成功しました。

- 中央集権的な構造: Web2.0は非常に便利でインタラクティブな世界を実現しましたが、その基盤は極めて中央集権的です。ユーザーが生成したデータ(投稿、写真、友人関係、購買履歴など)はすべて、プラットフォーム企業のサーバーに集約され、彼らの管理下に置かれます。データの所有権は実質的にユーザーではなく、プラットフォーム側にあるのが現実です。

課題

Web2.0の成熟に伴い、中央集権的な構造がもたらす問題点も明らかになってきました。

- プライバシーの懸念: プラットフォームは利益のためにユーザーデータを活用するため、個人のプライバシーがどこまで保護されているのかという懸念が常にあります。

- 検閲とコントロール: プラットフォームは自社の利用規約に基づき、投稿を削除したり、アカウントを停止したりする強力な権限を持っています。この権限が恣意的に使われるリスク(言論の自由の侵害など)が指摘されています。

- データの独占と収益分配: ユーザーが生成したデータから生まれる価値の大部分はプラットフォーム企業に帰属し、ユーザーやクリエイターへの還元は限定的です。

Web2.0はインターネットを双方向でダイナミックなものへと進化させましたが、その裏で権力とデータの一極集中という新たな課題を生み出しました。

Web3:ブロックチェーン技術による分散型の世界

Web2.0が抱える中央集権性の課題を解決するために登場したのが、Web3です。Web3は「Read-Write-Own Web(読み、書き、所有するウェブ)」を目指す、新しいパラダイムです。

特徴

- 非中央集権(Decentralization): Web3の最大の核となる概念です。特定の企業やサーバーに依存せず、ブロックチェーンという分散型ネットワーク上でアプリケーション(DApps)が動作します。これにより、中央管理者の意向による検閲やサービス停止のリスクが大幅に低減します。

- データの所有権(Ownership): ブロックチェーンとNFT技術により、ユーザーは自らが作成・購入したデジタルデータの所有権を、暗号資産ウォレットを通じて完全にコントロールできます。これは、ゲームのアイテムやSNSの投稿が、プラットフォームではなく個人の資産になることを意味します。

- 価値の直接交換(P2P): スマートコントラクトというプログラムを利用することで、仲介者なしにユーザー同士が直接、価値(暗号資産、NFTなど)を交換できます。これにより、プラットフォームに支払っていた手数料を削減し、より公正な価値の分配が可能になります。

Web3は、Web2.0の「ユーザーがコンテンツを生成する」という流れをさらに一歩進め、「ユーザーがプラットフォームそのものを所有・運営する」という世界観を目指しています。DAO(分散型自律組織)という仕組みを使えば、サービスの運営方針をユーザー(トークン保有者)の投票によって決定することも可能です。

このように、Web3は単なる技術のアップデートではなく、Web2.0がもたらした中央集権化へのアンチテーゼとして生まれ、インターネットの権力構造をより民主的で公平なものへと再構築しようとする壮大な試みであると言えるでしょう。

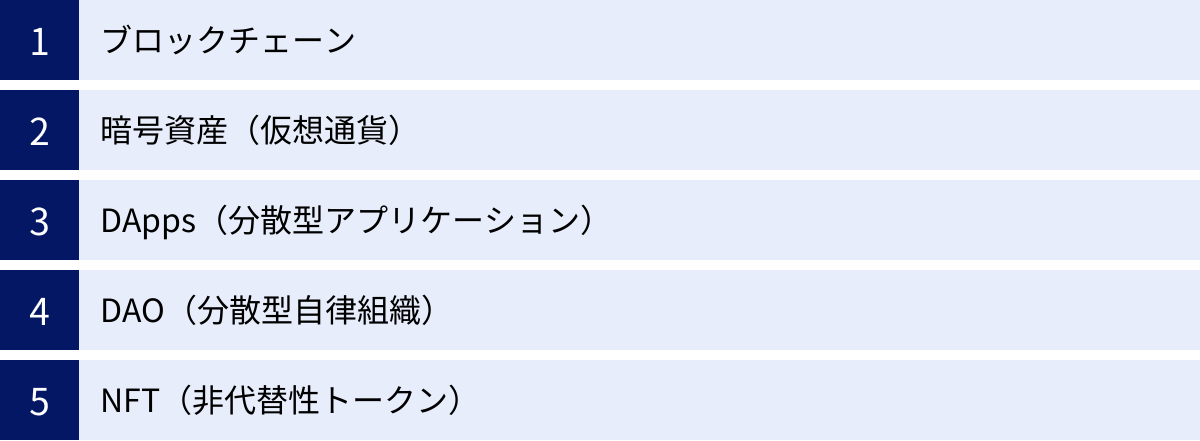

Web3を支える5つの主要技術

Web3という壮大なビジョンは、いくつかの革新的な技術の組み合わせによって成り立っています。これらの技術は互いに連携し、非中央集権的でユーザー主権のインターネットを実現するための基盤を形成しています。ここでは、Web3を理解する上で欠かせない5つの主要技術について、それぞれの役割と仕組みを分かりやすく解説します。

① ブロックチェーン

ブロックチェーンは、Web3の根幹をなす最も重要な技術です。これは「分散型台帳技術」とも呼ばれ、ネットワーク上の取引記録(トランザクション)を「ブロック」という単位で記録し、それを時系列に沿って鎖(チェーン)のように繋げていくことで、データを正確に維持する仕組みです。

仕組みのポイント

- 分散管理(P2P): ブロックチェーンのデータは、特定のサーバーに集中して保管されるのではなく、ネットワークに参加している多数のコンピュータ(ノード)に全く同じデータがコピーされ、分散して保持されます。これにより、どこか一つのコンピュータが故障したり、攻撃されたりしても、システム全体が停止することはありません。これを単一障害点(Single Point of Failure)がないと言います。

- 改ざん困難性: 新しい取引記録(ブロック)を追加する際には、複雑な計算(コンセンサスアルゴリズム)を経て、ネットワーク参加者の多数の合意が必要です。一度チェーンに繋がれたブロックの情報を改ざんしようとすると、それ以降に繋がっている全てのブロックの情報を書き換える必要があり、現実的にほぼ不可能です。この強力な耐改ざん性が、データの信頼性を担保しています。

- 透明性: 基本的に、ブロックチェーン上の取引記録は(匿名化された形で)誰でも閲覧できます。誰がいつ、どのような取引を行ったかが公開されているため、不正が起こりにくい透明性の高いシステムを構築できます。

例えるなら、クラス全員が同じ内容の会計帳簿を持っていて、新しいお金のやり取りがあるたびに、全員で確認し合って自分の帳簿に書き加えるようなものです。誰か一人がこっそり自分の帳簿を書き換えても、他の全員の帳簿と内容が違うため、すぐに不正が発覚します。この仕組みにより、中央の会計係(銀行など)がいなくても、信頼できるお金の管理が可能になるのです。これがWeb3における「トラストレス」の源泉です。

② 暗号資産(仮想通貨)

暗号資産(Cryptocurrency)は、ブロックチェーン技術を用いて発行・管理されるデジタルな資産です。しばしば「仮想通貨」とも呼ばれますが、Web3の世界では単なる通貨としてだけでなく、様々な機能を持つため「暗号資産」という呼称がより適切です。

Web3における役割

- 決済・価値交換の手段: Web3上のサービス(DApps)を利用する際の支払いや、NFTを売買する際の決済手段として用いられます。代表的なものに、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)があります。

- ネットワーク利用手数料(ガス代): ブロックチェーンに取引を記録してもらう際には、ネットワークを維持しているマイナーやバリデーターへの報酬として、手数料を支払う必要があります。特にイーサリアムブロックチェーンでは、この手数料を「ガス代」と呼び、ネットワークの混雑状況によって変動します。

- ガバナンスへの参加権: 多くのWeb3プロジェクト(特にDAO)では、「ガバナンストークン」と呼ばれる独自の暗号資産を発行します。このトークンを保有することで、プロジェクトの運営方針に関する提案や投票に参加する権利が得られます。これは、株式会社における株式のような役割を果たし、ユーザーがプロジェクトの意思決定に参加できる民主的な仕組みを実現します。

- インセンティブ: プロジェクトへの貢献(流動性の提供、ゲームのプレイなど)に対する報酬として、暗号資産が付与されることもあります。これが「Play to Earn」や「Liquidity Mining」といった、Web3ならではの新しい経済モデルを支えています。

暗号資産は、Web3経済圏を循環する血液のような存在であり、その活動に不可欠な要素です。

③ DApps(分散型アプリケーション)

DApps(Decentralized Applications)は、その名の通り「分散型アプリケーション」のことで、ブロックチェーン上で動作するソフトウェアやサービスを指します。

従来アプリとの違い

私たちが普段使っているスマートフォンアプリやウェブサービスは、特定の企業が所有・管理する中央集権的なサーバー上で動いています。これに対し、DAppsはブロックチェーンという分散型ネットワーク上で実行されます。

| 項目 | 従来のアプリ(Centralized Apps) | DApps(Decentralized Apps) |

|---|---|---|

| 実行環境 | 企業が管理する中央サーバー | 分散型ネットワーク(ブロックチェーン) |

| データ管理 | 企業が一元管理 | ユーザーがウォレットで自己管理 |

| 運営主体 | 企業 | DAOやコミュニティによる自律的運営も可能 |

| 耐障害性 | サーバーダウンでサービス停止のリスク | 単一障害点がなく、理論上停止しない |

| 透明性 | ブラックボックス(非公開) | オープンソースで透明性が高い |

| 耐検閲性 | 運営者によるコンテンツ削除や利用停止が可能 | 中央管理者がいないため検閲が困難 |

DAppsは、金融(DeFi)、ゲーム(NFTゲーム)、SNS、アート(NFTマーケットプレイス)など、あらゆる分野で開発が進められています。ユーザーは暗号資産ウォレット(例: MetaMask)をDAppsに接続するだけで、サービスを利用開始できます。個人情報の登録やパスワードの設定が不要なケースが多く、シームレスなユーザー体験も特徴の一つです。

④ DAO(分散型自律組織)

DAO(Decentralized Autonomous Organization)は、「分散型自律組織」と訳され、Web3時代の新しい組織の形として注目されています。特定のCEOや経営陣といった中央集権的なリーダーが存在せず、プログラム(スマートコントラクト)と、参加者コミュニティの投票によって意思決定が行われる組織です。

仕組み

- ルールのコード化: 組織の運営ルールは、ブロックチェーン上のスマートコントラクトにプログラムとして書き込まれます。このルールは公開され、誰でも閲覧可能です。

- ガバナンストークン: DAOの意思決定に参加するためには、前述した「ガバナンストークン」を保有している必要があります。

- 提案と投票: トークン保有者は、組織の予算の使い方、新たな機能開発、ルールの変更などについて提案できます。他のトークン保有者は、保有量に応じた投票権を行使して、その提案に賛成か反対かを表明します。

- 自動実行: 投票によって可決された提案は、スマートコントラクトによって自動的に実行されます。

この仕組みにより、DAOは国境や階層を超えて、透明性が高く民主的な組織運営を可能にします。プロジェクトの資金管理から、DeFiプロトコルの運営、投資ファンドの運用まで、様々な目的でDAOが設立されています。これは、従来の株式会社のあり方に一石を投じる、革新的なガバナンスモデルです。

⑤ NFT(非代替性トークン)

NFT(Non-Fungible Token)は、「非代替性トークン」と訳されます。これは、ブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータに唯一無二の価値と所有権を証明する仕組みです。

「非代替性」とは?

「代替可能(Fungible)」とは、「替えが効く」という意味です。例えば、あなたが持っている1,000円札は、友人が持っている別の1,000円札と全く同じ価値を持ち、交換可能です。ビットコインなどの暗号資産も同様に代替可能です。

一方、「非代替性(Non-Fungible)」とは、「替えが効かない」ということです。例えば、シリアルナンバー入りの限定スニーカーや、有名画家が描いた一点物のアート作品は、他のものと交換できません。

NFTは、この「替えが効かない」という性質をデジタルデータに与えます。これまでは簡単にコピーできてしまい、どれがオリジナルか区別がつかなかったデジタルアートや音楽、ゲームアイテムなどに、ブロックチェーン上で「これが本物であり、所有者はこの人である」という鑑定書兼所有証明書を付けるようなものです。

これにより、以下のようなことが可能になります。

- デジタルアートの売買

- ゲーム内アイテムの資産化とゲーム間での利用

- イベントのチケットや会員権の証明

- 不動産や金融資産の権利のトークン化

NFTは、デジタル世界に「所有」という概念を確立した画期的な技術であり、Web3におけるクリエイターエコノミーやメタバースの発展に不可欠な役割を担っています。

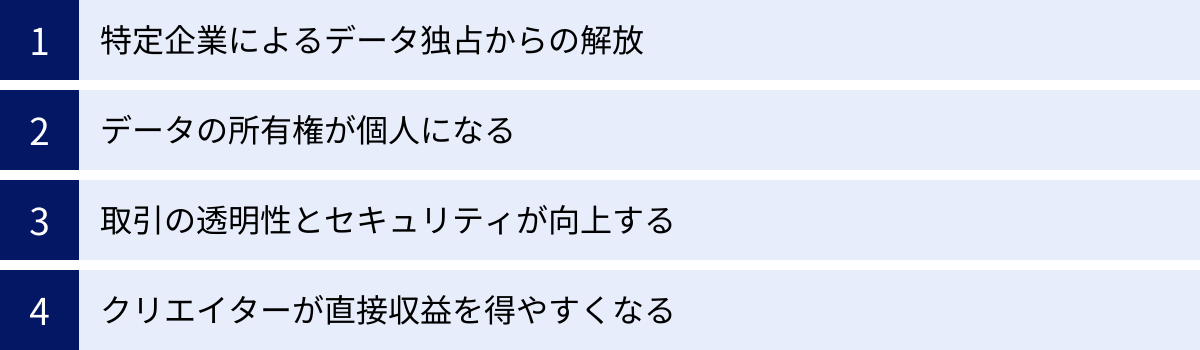

Web3がもたらす4つのメリット

Web3は、単に技術的に新しいだけでなく、ユーザー、クリエイター、そして社会全体に多くの恩恵をもたらす可能性を秘めています。現在のWeb2.0が抱える課題を克服し、より公平で自由なインターネットを実現するためのメリットは多岐にわたります。ここでは、Web3がもたらす代表的な4つのメリットを掘り下げて解説します。

① 特定企業によるデータ独占からの解放

現在のWeb2.0の世界では、私たちのオンライン上の活動データは、そのサービスを提供する巨大プラットフォーム企業(GAFAMなど)にほぼ独占されています。私たちがSNSに投稿した内容、検索したキーワード、購入した商品の履歴、視聴した動画の傾向といった膨大な個人データは、企業のサーバーに集積され、主に広告ターゲティングのために利用されています。この構造は「監視資本主義」とも呼ばれ、いくつかの大きな問題点を抱えています。

- データのサイロ化: 各プラットフォームがデータを囲い込んでいるため、例えばA社のSNSでの人間関係や投稿データを、B社のサービスに簡単に引き継ぐことはできません。ユーザーはプラットフォームに縛り付けられ、乗り換えが困難になります(ロックイン効果)。

- 恣意的なルール変更のリスク: プラットフォームは絶対的な権力を持つため、一方的な規約変更によって、ある日突然アカウントが凍結されたり、コンテンツが削除されたりするリスクが常に存在します。クリエイターにとっては、収益の柱を失いかねない深刻な問題です。

Web3は、この中央集権的なデータ独占構造からの解放を目指します。ブロックチェーンという分散型のデータベースにデータを記録することで、特定の企業がデータをコントロールできなくなります。データはオープンなネットワーク上に存在し、ユーザー自身が自分のウォレットを通じて管理します。

これにより、ユーザーは自分のデータをどのアプリケーションに、どの範囲で利用を許可するかを主体的に決定できるようになります。あるDApp(分散型アプリケーション)で利用していたデータを、別のDAppで活用することも原理的には可能となり、サービス間の相互運用性が高まります。これは、プラットフォームへの過度な依存から脱却し、より自由で健全な競争が促されるインターネット生態系の実現に繋がります。

② データの所有権が個人になる

データ独占からの解放と密接に関連するのが、データの所有権が真に個人のものになるというメリットです。これはWeb3がもたらす最も革命的な変化の一つと言えるでしょう。

Web2.0の世界では、私たちがサービス上にアップロードしたコンテンツの「所有権」は、非常に曖昧です。多くの場合、利用規約には「コンテンツのライセンスをプラットフォームに許諾する」といった条項が含まれており、実質的なコントロール権は企業側にあります。例えば、オンラインゲームで購入した高価なアイテムも、サービスが終了すればその価値はゼロになってしまいます。それは、データが企業のサーバー内にしか存在しないからです。

しかし、Web3ではNFT(非代替性トークン)技術を用いることで、この状況が一変します。NFTは、デジタルデータに対してブロックチェーン上で検証可能な「所有証明書」を発行するようなものです。

- デジタルアセットの資産化: NFT化されたゲームアイテム、デジタルアート、仮想空間(メタバース)の土地などは、ブロックチェーン上に記録された、改ざん不可能なあなたの「資産」となります。

- 自由な売買と相互運用性: あなたが所有するNFTは、OpenSeaのようなNFTマーケットプレイスで、誰にも許可を得ることなく自由に売買できます。将来的には、Aというゲームで手に入れた剣のNFTを、Bという別のゲームでも使えるといった、プラットフォームの垣根を越えた相互運用性(Interoperability)の実現も期待されています。

これは、私たちがオンラインで費やした時間や労力、創造性が、プラットフォームに吸収されるのではなく、永続的な価値を持つ個人資産として認められることを意味します。デジタル世界における「財産権」の確立であり、これはユーザーのエンゲージメントと経済活動を根本から変える力を持っています。

③ 取引の透明性とセキュリティが向上する

Web3の基盤であるブロックチェーンは、その仕組み上、高い透明性とセキュリティを提供します。

透明性の向上

ブロックチェーン上の取引記録(誰が、いつ、何を、誰に送ったかなど)は、原則としてネットワークの参加者であれば誰でも検証可能です。もちろん、個人のプライバシーを保護するためにアドレスは匿名化されていますが、取引の流れそのものはオープンになっています。

これがもたらすメリットは絶大です。

- 金融取引(DeFi): 銀行のような仲介者を介さずに、プログラム(スマートコントラクト)に基づいて取引が自動執行されるため、不正な操作や意図的な取引停止が起こる余地がありません。融資の条件や金利なども全てコードで公開されており、透明性が確保されています。

- 組織運営(DAO): 組織の資金がどのように使われたか、どのような意思決定がなされたかが全てブロックチェーン上に記録されるため、極めて透明性の高い運営が可能になります。寄付金の追跡などにも応用が期待されます。

- サプライチェーン: 商品が生産者から消費者に届くまでの流通過程をブロックチェーンに記録することで、産地偽装や不正な転売を防ぎ、製品の信頼性を高めることができます。

セキュリティの向上

Web2.0の中央集権システムは、ハッカーにとって格好の攻撃対象となります。企業のサーバーがダウンすればサービス全体が停止し、大規模なデータ漏洩事件も後を絶ちません。

一方、ブロックチェーンは分散型のシステムであるため、単一障害点(Single Point of Failure)が存在しません。ネットワークを構成する多数のノード(コンピュータ)にデータが分散して保存されているため、一部のノードが攻撃されたり停止したりしても、システム全体がダウンすることはありません。また、暗号技術によってデータは堅牢に保護されており、一度記録されたデータの改ざんは現実的に不可能です。

ただし、注意点として、Web3のセキュリティは完璧ではありません。スマートコントラクトのプログラムに脆弱性があればそこを突かれますし、ユーザー自身のウォレット管理が甘ければ資産を盗まれるリスクもあります(これは後のデメリットのセクションで詳述します)。しかし、システム全体の堅牢性という点では、中央集権型システムよりも原理的に優れていると言えます。

④ クリエイターが直接収益を得やすくなる

Web3は、アーティスト、ミュージシャン、ライターといったクリエイターにとっても大きな福音をもたらします。Web2.0時代、クリエイターの収益はプラットフォームへの依存度が非常に高いものでした。

例えば、ミュージシャンは音楽配信サービスに、YouTuberは動画共有プラットフォームに、イラストレーターは素材販売サイトに、それぞれ高い手数料を支払う必要がありました。広告収益の分配率や販売手数料はプラットフォーム側が決定するため、クリエイターの取り分は必ずしも大きいとは言えませんでした。

Web3は、この中間搾取の構造を打破し、クリエイターとファンが直接繋がる「クリエイターエコノミー2.0」を実現します。

- 中間マージンの削減: NFTマーケットプレイスを使えば、クリエイターは自身のアート作品や音楽をNFTとして直接ファンに販売できます。プラットフォームを介さないP2P(Peer-to-Peer)の取引により、これまで仲介者に支払っていた手数料を大幅に削減し、収益を最大化できます。

- 二次流通からのロイヤリティ収入: NFTのスマートコントラクトには、作品が転売(二次流通)されるたびに、売上の一部が自動的にクリエイターに還元されるというプログラムを組み込むことができます。これは画期的な仕組みです。従来の物理的なアート作品では、一度手元を離れた作品が後に高値で転売されても、作者には1円も入りませんでした。NFTならば、作品の価値が上がるほど、作者も継続的に利益を得られるのです。これにより、クリエイterは長期的な視点で創作活動に専念できます。

- ファンとの新しい関係構築: NFTは単なる作品の販売に留まらず、保有者限定のコミュニティへのアクセス権、新作の先行購入権、クリエイターとの交流イベントへの参加券など、様々な付加価値を持たせることができます。これにより、ファンは単なる消費者ではなく、クリエイターを支えるパトロンやコミュニティメンバーとしての役割を担うようになり、より強固なエンゲージメントが生まれます。

このように、Web3はクリエイターに経済的な自立と創作の自由をもたらし、より持続可能で活気のあるクリエイティブ産業の土壌を育む可能性を秘めているのです。

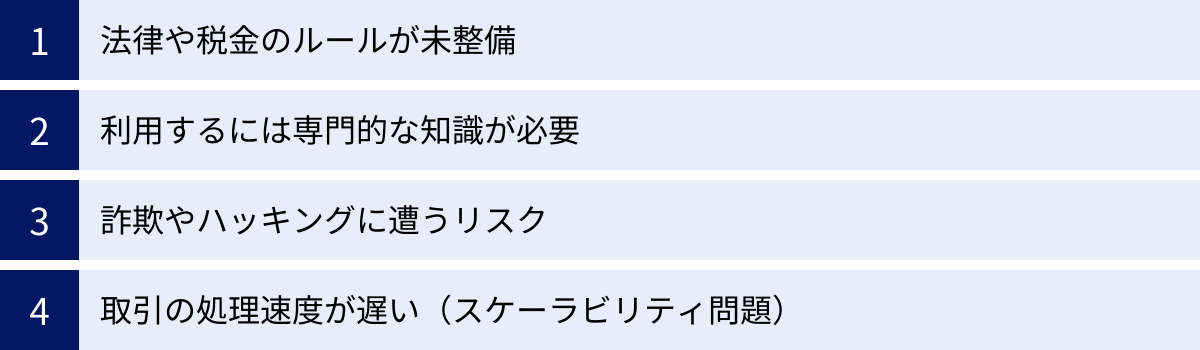

知っておくべきWeb3の4つの課題・デメリット

Web3は未来のインターネットの形として大きな期待を集めていますが、その一方で、まだ発展途上の技術であり、乗り越えるべき多くの課題やデメリットも存在します。光の部分だけでなく、影の部分も正しく理解しておくことが、Web3と賢く付き合っていく上で非常に重要です。ここでは、初心者が特に知っておくべき4つの課題点を解説します。

① 法律や税金のルールが未整備

Web3は非常に新しい概念であり、その技術の進化スピードに各国の法整備が全く追いついていないのが現状です。この法的なグレーゾーンの存在が、企業や個人がWeb3に本格的に参入する上での大きな障壁となっています。

- 税制の複雑さ: 暗号資産やNFTの取引で得た利益は、多くの場合、課税対象となります。しかし、その計算方法は非常に複雑です。例えば、NFTを購入するために使った暗号資産(ETHなど)の価格変動も損益計算に含める必要があるのか、DeFiで得た利息(イールド)はいつの時点で所得として認識されるのかなど、明確なガイドラインが定まっていない部分が多くあります。日本では、暗号資産の利益は現状「雑所得」として扱われ、他の所得と合算して最大55%(所得税+住民税)の累進課税が適用されるため、税負担が重くなる傾向があります。(参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」)

- 法規制の不確実性: 各国政府のWeb3に対するスタンスは様々です。積極的に推進する国もあれば、厳しい規制を課す国もあります。今後、どのような規制が導入されるか不透明であるため、事業者にとっては大きなリスクとなります。例えば、特定のDeFiサービスが証券法に抵触すると判断されたり、DAO(分散型自律組織)の法的な位置付け(法人格の有無)が問題になったりする可能性があります。

- 消費者保護の欠如: Web3の世界は自己責任が原則です。もし詐欺に遭ったり、ハッキングで資産を失ったりしても、従来の金融機関のように補償してくれる制度はほとんどありません。トラブルが発生した際に、どの国の法律を適用し、どこの裁判所で争うのかといった準拠法の問題も複雑で、被害者が法的に救済される道は極めて困難です。

この「ルールが未整備」という状況は、自由で革新的なサービスが生まれやすい反面、利用者保護が手薄で、予期せぬリスクに晒される可能性があることを意味します。

② 利用するには専門的な知識が必要

Web3の普及における最大の障壁の一つが、ユーザー体験(UX)の悪さと、利用に必要な専門知識の多さです。現在のWeb3サービスを利用するまでのハードルは、Web2.0のサービスに比べて格段に高いと言わざるを得ません。

- 煩雑な初期設定: Web3を始めるには、まず暗号資産取引所で口座を開設し、日本円を暗号資産に交換し、それをMetaMaskなどの自己管理型ウォレットに送金し、さらにそのウォレットを使いたいDAppに接続する…という、初心者には非常に難解で多段階のプロセスが必要です。

- 専門用語の壁: 「ウォレット」「秘密鍵」「シードフレーズ」「ガス代」「スリッページ」「ミント」など、Web3の世界には独特の専門用語が溢れています。これらの意味を理解しなければ、サービスを安全に利用することは困難です。

- 秘密鍵の自己管理: Web3の「自己主権」は、裏を返せば「自己責任」を意味します。特に重要なのが、ウォレットを復元するための「秘密鍵(シードフレーズ/リカバリーフレーズ)」の管理です。これを紛失すれば、たとえウォレットに莫大な資産が入っていても、二度とアクセスできなくなります。逆に、これが他人に漏洩すれば、全ての資産を盗まれてしまいます。銀行のパスワードのように、忘れても再発行してくれる中央管理者は存在しません。この「全てが自己責任」というプレッシャーは、多くの一般ユーザーを遠ざける要因となっています。

現在、このUX問題を解決するために、ウォレットの操作を簡便化する「アカウントアブストラクション」といった新技術の開発が進められていますが、誰もがスマートフォンアプリを使うように直感的にWeb3を利用できるようになるには、まだ時間が必要でしょう。

③ 詐欺やハッキングに遭うリスク

非中央集権で自由な世界であるWeb3は、残念ながら詐欺師やハッカーにとっても魅力的な活動の場となっています。中央の監視機関がないことを逆手に取った、悪意のある攻撃や詐欺が横行しており、利用者は常に高い警戒心を持つ必要があります。

- フィッシング詐欺: 最も一般的な手口の一つです。有名プロジェクトの公式サイトやNFTマーケットプレイスに酷似した偽サイトを作成し、SNSのDMや偽の広告でユーザーを誘導します。そこでウォレットを接続させたり、秘密鍵を入力させたりして、資産を根こそぎ盗み取ります。

- ラグプル(Rug Pull): 「絨毯を引く」という意味の詐欺です。プロジェクト運営者が、魅力的な計画をうたって投資家から資金(暗号資産)を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、集めた資金全てを持ち逃げします。特に新しいミームコインやNFTプロジェクトで多発しています。

- スマートコントラクトの脆弱性攻撃: DAppsの根幹をなすスマートコントラクトのプログラムに、開発者も気づかなかった脆弱性(バグ)が存在する場合があります。ハッカーはこの脆弱性を突いて、サービスに預けられている資産を不正に引き出します。過去には、DeFiプロトコルやクロスチェーンブリッジで数億ドル規模のハッキング事件が何度も発生しています。

これらのリスクから身を守るためには、「うまい話は絶対に信じない」「公式サイトのURLをブックマークから開く」「知らない人から送られてきたリンクは絶対にクリックしない」「安易にウォレットを接続しない」といった基本的なリテラシーを徹底することが不可欠です。

④ 取引の処理速度が遅い(スケーラビリティ問題)

Web3の基盤であるブロックチェーンは、その仕組み上、処理能力に限界があります。これは「スケーラビリティ問題」と呼ばれ、Web3がマスアダプション(大衆への普及)を果たす上での大きな技術的課題です。

なぜ遅いのか?

ブロックチェーンでは、新しい取引を記録する際に、ネットワーク上の多数のノード(参加者)がその取引が正当なものであるかを確認し、合意形成(コンセンサス)を行う必要があります。この合意形成のプロセスに時間がかかるため、クレジットカード決済のように瞬時に取引が完了する中央集権型のシステムと比較して、どうしても処理速度が遅くなります。

スケーラビリティ問題が引き起こす現象

- トランザクションの遅延: 多くの人が同時に取引を行おうとすると、ネットワークが混雑し、自分の取引が承認されるまでに数分から数時間かかることがあります。

- ガス代(手数料)の高騰: ネットワークが混雑すると、取引を優先的に処理してもらうための手数料(ガス代)が高騰します。特にイーサリアムでは、ブーム時には1回の取引に数千円から数万円ものガス代がかかることもあり、少額の取引を行うユーザーにとっては大きな負担となります。

この問題は、Web3ゲームやソーシャルメディアのような、高速かつ低コストなトランザクションが大量に発生するアプリケーションの普及を妨げる要因となっています。

現在、このスケーラビリティ問題を解決するために、「レイヤー2」と呼ばれる技術(既存のブロックチェーン(レイヤー1)の処理をオフラインで肩代わりして負荷を軽減する仕組み。例: Arbitrum, Optimism, Polygon)や、イーサリアム自体のアップグレード(旧ETH2.0)、より高速な処理が可能な新しいブロックチェーン(例: Solana, Avalanche)の開発などが活発に進められています。これらの技術の成熟が、Web3の未来を左右する鍵となります。

Web3でできること|具体的なサービス例

Web3という概念は抽象的に聞こえるかもしれませんが、その技術はすでに様々な分野で応用され、具体的なサービスとして形になっています。ここでは、Web3の世界でどのようなことが実現されているのか、代表的なユースケースとそのサービス例を紹介します。これらを知ることで、Web3がもたらす変化をより具体的にイメージできるでしょう。

DeFi(分散型金融)

DeFi(Decentralized Finance)は「分散型金融」と訳され、Web3のユースケースの中で最も市場が成熟している分野の一つです。銀行、証券会社、保険会社といった従来の中央集権的な金融仲介機関を介さずに、ブロックチェーン上のスマートコントラクト(自動実行されるプログラム)を用いて金融取引を行う仕組み全般を指します。

DeFiでできること

- 暗号資産の交換(DEX): UniswapやPancakeSwapに代表されるDEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)では、管理者を介さず、ユーザー同士が直接ウォレットを接続して暗号資産を交換できます。

- 暗号資産の貸し借り(レンディング): AaveやCompoundのようなレンディングプロトコルでは、自分が保有する暗号資産を貸し出して金利収入(利息)を得たり、逆に手持ちの暗号資産を担保にして別の暗号資産を借り入れたりできます。

- ステーブルコイン: 米ドルなどの法定通貨と価格が連動するように設計された暗号資産です。DAIやUSDCなどがあり、価格変動の激しい暗号資産の世界で、価値の保存や安定した決済手段として利用されます。

- イールドファーミング/リクイディティマイニング: DeFiプロトコルに自身の暗号資産を預け入れ(流動性を提供し)、その見返りとして利息や新たなトークンを得る、より積極的な資産運用手法です。

DeFiの魅力は、インターネット環境さえあれば、国籍や身分に関わらず誰でも24時間365日、グローバルな金融サービスにアクセスできる点にあります。これは、銀行口座を持てない世界中の数十億の人々にとって、新たな経済活動への扉を開く「金融包摂」の可能性を秘めています。

NFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)

NFTゲーム(またはブロックチェーンゲーム)は、ゲーム内のキャラクター、アイテム、土地などがNFT(非代替性トークン)として発行されるビデオゲームです。これにより、従来のゲームとは全く異なる体験が生まれます。

特徴と新しい概念

- 真の所有権: プレイヤーは、ゲーム内で獲得・購入したアイテムの所有権を完全に持つことができます。これは、アイテムが企業のサーバーではなく、プレイヤー自身のウォレットに保管されるためです。サービスが終了しても、NFTとして手元に残り続けます。

- Play to Earn (P2E) / Play & Earn: 「遊んで稼ぐ」という概念を広めたのがNFTゲームです。ゲームをプレイして希少なアイテムやゲーム内通貨を獲得し、それをNFTマーケットプレイスで売却することで、現実世界の収益を得ることが可能です。Axie Infinityはこのモデルの火付け役となりました。

- 相互運用性: 将来的には、あるゲームで手に入れたNFTアイテムを、全く別のゲームやメタバース空間で利用できるようになる「相互運用性」が期待されています。例えば、AというRPGで手に入れた伝説の剣を、Bという対戦ゲームでもアバターに装備できる、といった世界観です。

The SandboxやDecentralandのようなメタバースプラットフォームでは、ユーザーが購入した土地(LAND)の上に、自由にゲームやコンテンツを制作して公開し、収益化することも可能です。これは、単なるゲームプレイヤーから、ゲーム世界の創造主へとユーザーの役割を進化させるものです。

メタバース

メタバースは、インターネット上に構築された、人々がアバターとして活動する永続的な3Dの仮想空間です。Web3技術は、このメタバースをより豊かで公正なものにするための重要な基盤となります。

Web3とメタバースの関係

- 経済活動の基盤: メタバース内の土地、建物、アバターの衣服、アート作品などがNFTとして売買されます。決済には暗号資産が用いられ、メタバース内に独自の経済圏が生まれます。

- 分散型のガバナンス: 中央集権的なメタバース(特定の企業が全てのルールを決める世界)ではなく、DAOによって運営される分散型のメタバースも登場しています。Decentralandがその代表例で、土地の所有者やネイティブトークンの保有者が、世界の運営方針に関する投票に参加できます。

- アイデンティティの証明: ユーザーは自分のウォレットをメタバースに接続することで、自分が誰であるか、どのNFT(土地やアイテム)を所有しているかを証明します。これにより、単一の企業に依存しない、ポータブルなデジタルアイデンティティを構築できます。

Web3技術を活用することで、メタバースは単なるバーチャルな娯楽空間に留まらず、仕事、学習、社交、経済活動が行われる「もう一つの現実」として機能する可能性を秘めています。

NFTマーケットプレイス(例:OpenSea)

NFTマーケットプレイスは、その名の通り、NFTを作成(ミント)し、出品、購入、売却ができるプラットフォームです。クリエイターとコレクターが出会う、Web3時代の「デジタルアートの画廊」や「オークションハウス」のような場所と言えます。

世界最大級のNFTマーケットプレイスとして知られるのがOpenSeaです。

- 多種多様なNFT: OpenSeaでは、デジタルアート、音楽、ゲームアイテム、トレーディングカード、ドメイン名、メタバースの土地など、ありとあらゆる種類のNFTが取引されています。

- 簡単な出品: クリエイターは特別なプログラミング知識がなくても、簡単な操作で自身のデジタル作品をNFTとして発行し、販売価格やロイヤリティ(二次流通時の還元率)を設定して出品できます。

- オークション形式: 固定価格での販売のほか、オークション形式での販売も可能で、需要と供給によって価格が決定されます。

OpenSeaのようなマーケットプレイスの登場により、世界中の誰もが自分の創造性を収益化し、グローバルな市場にアクセスする道が開かれました。これは、クリエイターエコノミーに革命をもたらした、Web3を象徴するサービスの一つです。

Web3対応ブラウザ(例:Brave)

現在のWeb3サービス(DApps)を利用するには、通常、Google Chromeなどの既存のブラウザにMetaMaskのようなウォレット機能の拡張機能を追加する必要があります。しかし、よりシームレスにWeb3の世界にアクセスできるよう設計された、ネイティブなWeb3対応ブラウザも登場しています。

その代表格が「Brave」ブラウザです。

- ウォレット機能の内蔵: Braveには「Brave Wallet」という暗号資産ウォレット機能が標準で搭載されています。これにより、拡張機能を追加する手間なく、DAppsに安全に接続できます。

- プライバシー保護と広告ブロック: Braveは、ユーザーのプライバシーを強力に保護することを重視しており、デフォルトでウェブサイトの広告やトラッカーをブロックします。これにより、ページの読み込みが高速化され、快適なブラウジング体験が提供されます。

- Brave Rewards: Braveのユニークな特徴が、この「Brave Rewards」という仕組みです。ユーザーは、プライバシーを尊重した広告(Brave Private Ads)を任意で表示させることを選択できます。その広告を閲覧した報酬として、Brave独自の暗号資産であるBAT(Basic Attention Token)を受け取ることができます。

Braveは、Web2.0の広告モデル(ユーザーデータを搾取して広告を表示する)へのアンチテーゼとして、ユーザーの「注目」に価値を与え、その対価をユーザー自身に還元するという、Web3的な思想を体現したブラウザです。

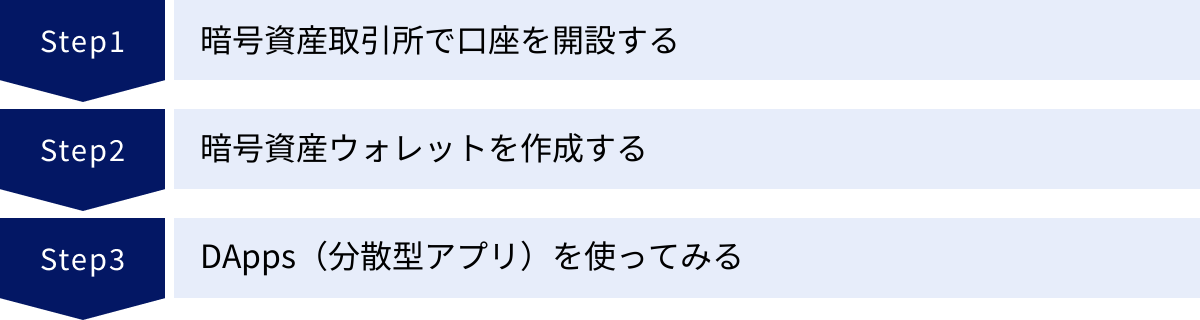

初心者でも安心|Web3の始め方3ステップ

Web3の世界に興味を持ったものの、何から手をつけていいか分からないという方も多いでしょう。専門用語が多く、一見すると複雑に思えますが、手順を一つずつ踏んでいけば、誰でもWeb3の世界への第一歩を踏み出すことができます。ここでは、初心者がWeb3を始めるための最も基本的な3つのステップを、分かりやすく解説します。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

Web3の世界で活動するためには、まずその経済圏で使われる「お金」を手に入れる必要があります。それが、イーサリアム(ETH)などの暗号資産です。暗号資産は、日本円や米ドルのような法定通貨から交換することで入手します。その交換を行う場所が「暗号資産取引所」です。

なぜ必要か?

- DAppsの利用料: 多くのDApps(分散型アプリケーション)やNFTマーケットプレイスでは、サービスの利用やNFTの購入にETHなどの暗号資産が必要になります。

- ガス代の支払い: ブロックチェーン上で取引を行う際には、ネットワーク手数料である「ガス代」を暗号資産で支払う必要があります。

口座開設の手順

- 取引所を選ぶ: 日本国内には、金融庁に「暗号資産交換業者」として登録されている取引所が複数あります。セキュリティ、取扱銘柄、手数料などを比較して、自分に合った取引所を選びましょう。初心者の場合は、知名度が高く、ユーザーインターフェースが分かりやすい大手の取引所から始めるのがおすすめです。

- アカウント登録: 選んだ取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスやパスワードを設定してアカウントを作成します。

- 本人確認(KYC): 法律に基づき、本人確認手続き(KYC: Know Your Customer)が必須です。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をスマートフォンで撮影し、自身の顔写真などと共にアップロードします。審査が完了すれば、取引が可能になります。

- 日本円の入金: 口座が開設されたら、指定された銀行口座に日本円を振り込むか、クイック入金などの方法で入金します。

- 暗号資産の購入: 入金した日本円で、目的の暗号資産(まずはイーサリアム(ETH)がおすすめです。多くのDAppsやNFTで基軸通貨として利用されています)を購入します。

【重要】取引所選びの注意点

必ず、金融庁のウェブサイトで公開されている「暗号資産交換業者登録一覧」に記載のある事業者を選んでください。無登録の海外業者などを利用すると、トラブルに巻き込まれた際に日本の法律による保護を受けられないリスクがあります。

参照:金融庁 暗号資産交換業者登録一覧

② 暗号資産ウォレットを作成する

暗号資産取引所は、暗号資産を買うための「両替所」のような場所です。しかし、Web3のサービスを本格的に利用するには、購入した暗号資産を自分自身で管理するための「お財布」が必要になります。それが「暗号資産ウォレット」です。取引所に資産を置いたままでは、DAppsに接続したりNFTを保管したりすることはできません。

ウォレットとは?

暗号資産やNFTを保管・管理し、DAppsとの間で送受信を行うためのソフトウェアです。銀行口座で言えば、口座番号(ウォレットアドレス)と暗証番号(秘密鍵)がセットになったものと考えると分かりやすいでしょう。

初心者に人気のウォレット:MetaMask(メタマスク)

初心者が最初に作成するウォレットとして最もポピュラーなのが「MetaMask(メタマスク)」です。

- 形式: Google ChromeやBraveなどのブラウザの「拡張機能」として簡単に追加できます。

- 対応チェーン: イーサリアムをはじめ、PolygonやBNB Chainなど、多くのブロックチェーンに対応しており、汎用性が高いのが特徴です。

ウォレット作成の超重要ポイント:秘密鍵の管理

ウォレットを作成する過程で、「シードフレーズ」または「リカバリーフレーズ」と呼ばれる12個または24個の英単語が表示されます。これが、あなたのウォレットのマスターキー(秘密鍵に相当)です。

【絶対に守るべきルール】

- 絶対に誰にも教えない: サポート担当者を名乗る人物であっても、絶対に教えてはいけません。シードフレーズを知られれば、ウォレット内の全資産を盗まれてしまいます。

- デジタルで保存しない: パソコンのメモ帳、スクリーンショット、クラウドストレージ、メールの下書きなどに保存するのは絶対にやめてください。ハッキングにより流出するリスクが非常に高いです。

- 紙に書き留め、物理的に保管する: 表示された単語を、順番通りに正確に紙に書き留め、誰にも見られない安全な場所(金庫など)に複数箇所に分けて保管するのが最も安全な方法です。

このシードフレーズを失くすと、あなた自身も二度と資産にアクセスできなくなります。逆に、これが他人の手に渡れば、全資産を失います。 Web3は自己責任の世界です。この秘密鍵の管理こそが、最も重要で、最も責任が伴うステップであることを肝に銘じてください。

③ DApps(分散型アプリ)を使ってみる

取引所で暗号資産を購入し、ウォレットの準備ができたら、いよいよWeb3の世界を体験するステップです。まずは、実際にDAppsを使ってみましょう。

DApps利用の基本的な流れ

- ウォレットに暗号資産を送金: ステップ①で取引所で購入したETHなどの暗号資産を、ステップ②で作成した自分のMetaMaskウォレットのアドレス宛に送金します。ウォレットアドレスは、MetaMaskを開くと表示される「0x…」から始まる英数字の羅列です。コピー&ペーストで正確に入力しましょう。最初は必ず少額でテスト送金を行うことを強く推奨します。

- DAppにアクセス: 使ってみたいDApp(例えば、NFTマーケットプレイスのOpenSea)の公式サイトにアクセスします。フィッシング詐欺を避けるため、必ず公式サイトのURLであることを確認してください。

- ウォレットを接続: サイトの右上などにある「Connect Wallet(ウォレットを接続)」ボタンをクリックします。ウォレットの選択肢が表示されるので、「MetaMask」を選びます。

- 署名・承認: MetaMaskが起動し、「このサイトに接続しますか?」という確認画面が表示されます。内容を確認して「接続」や「署名」をクリックすると、DAppとあなたのウォレットが連携され、サービスが利用できるようになります。

初心者が始めやすいDAppsの例

- NFTマーケットプレイスで作品を眺めてみる: OpenSeaなどで、どのようなNFTがいくらで取引されているかを眺めるだけでも、Web3の雰囲気を感じることができます。興味があれば、ガス代が安いPolygonチェーンのNFTなど、数百円程度から購入できるものに挑戦してみるのも良いでしょう。

- Web3ゲームをプレイしてみる: 無料で始められる(Free to Play)NFTゲームも増えています。ゲームを楽しみながら、Web3の仕組みに慣れることができます。

注意点

- まずは少額から: 何をするにも、最初は失っても構わないと思える程度の少額から始めましょう。

- ガス代を確認: 取引を実行する際には、必ずガス代がいくらかかるかを確認する癖をつけましょう。ネットワークの混雑時には高騰することがあります。

- トランザクションの内容をよく確認: ウォレットが求める署名は、あなたのお金を使う許可を与える行為です。内容がよく分からないまま承認ボタンを押すのは非常に危険です。信頼できるサイト以外では、安易に署名しないようにしましょう。

この3ステップを踏むことで、あなたはWeb3の世界の入り口に立つことができます。最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、実際に触れてみることで、その可能性と面白さを実感できるはずです。

Web3の今後の将来性

Web3はまだ黎明期にあり、法規制や技術的な課題など、多くの不確実性を抱えています。しかし、それを補って余りあるほどの大きな可能性を秘めており、インターネットの未来を語る上で無視できないメガトレンドであることは間違いありません。ここでは、Web3の今後の将来性を、いくつかの側面から考察します。

まず、市場規模の拡大は、将来性を測る上で重要な指標です。世界中の調査会社が、Web3関連市場の急成長を予測しています。例えば、MarketsandMarkets社のレポートによると、世界のWeb3.0ブロックチェーン市場は2023年の22億米ドルから、2028年には431億米ドルに達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は81.5%という驚異的な数字です。このような予測は、Web3技術が金融、エンターテインメント、サプライチェーン、ヘルスケアなど、あらゆる産業に浸透していくことへの期待感の表れと言えるでしょう。(参照:MarketsandMarkets “Web 3.0 Blockchain Market”)

この市場拡大を支えるのが、技術の進化とユーザー体験(UX)の改善です。現在、Web3の普及を妨げている大きな要因は、スケーラビリティ問題(取引の遅延と手数料の高騰)と、複雑なユーザー体験です。しかし、これらの課題を解決するための技術開発が急速に進んでいます。

- スケーラビリティソリューション: イーサリアムの負荷を軽減する「レイヤー2」技術(Arbitrum, Optimismなど)が成熟し、多くのDAppsで採用が進んでいます。これにより、ユーザーはより高速かつ低コストで取引を行えるようになりつつあります。

- アカウントアブストラクション(AA): これは、ウォレットのUXを劇的に改善する可能性を秘めた技術です。複雑なシードフレーズの管理を不要にし、SNSアカウントでのログインや、パスワード紛失時のリカバリーなど、Web2.0のような直感的な操作感を実現することを目指しています。これが普及すれば、Web3利用のハードルは劇的に下がり、一般ユーザーへの普及(マスアダプション)が一気に加速する可能性があります。

さらに、大手企業の本格参入も、Web3の将来性を後押しする強力な追い風です。当初はスタートアップや暗号資産界隈の技術者が中心だったWeb3の世界に、近年ではGoogle, Microsoft, Amazonといった巨大IT企業や、Starbucks, Nike, Adidasといったグローバルブランド、さらには金融機関やゲーム会社まで、様々な業界のリーディングカンパニーが次々と参入しています。

彼らは、自社のサービスにNFTを活用したロイヤリティプログラムを導入したり、メタバース空間に出店したり、Web3スタートアップに投資したりと、積極的な動きを見せています。大手企業が持つ豊富な資金、技術力、そして膨大な顧客基盤がWeb3と結びつくことで、革新的なユースケースが生まれ、社会実装が加速していくことは確実です。

そして最も重要なのは、Web3がもたらす社会的なインパクトです。Web3は単なる金儲けのツールではなく、より公平で透明性の高い社会を構築するための基盤技術となるポテンシャルを持っています。

- 金融包摂: 銀行口座を持てない途上国の人々が、DeFiを通じてグローバルな金融サービスにアクセスできるようになります。

- クリエイターエコノミーの民主化: 世界中のクリエイターが、中間搾取されることなく、自身の創造性で正当な収益を得られるようになります。

- サプライチェーンの透明化: 製品の生産から消費までの過程をブロックチェーンで追跡することで、食の安全や偽造品問題を解決に導きます。

- 新しいガバナンス: DAOという組織形態は、企業やNPO、さらには地方自治体の運営にまで応用され、より民主的で透明な意思決定を可能にするかもしれません。

もちろん、Web3の未来は一直線ではありません。投機的なバブルの崩壊、厳しい規制の導入、技術的な停滞など、多くの困難が待ち受けているでしょう。しかし、データの所有権を個人に取り戻し、中央集権的な権力構造を問い直すというWeb3の根源的な思想は、デジタル社会が成熟するにつれて、ますます重要性を増していくはずです。Web3は、インターネット発明以来の大きなパラダイムシフトであり、その発展はまだ始まったばかりなのです。

まとめ

本記事では、次世代のインターネットとして注目される「Web3」について、その基本的な概念から、Web1.0・Web2.0との違い、支える主要技術、メリット・デメリット、具体的な始め方、そして将来性に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- Web3とは、「ブロックチェーン技術を基盤とした、非中央集権的な次世代のインターネット」です。特定の企業がデータを独占するWeb2.0の中央集権的な構造から脱却し、データの所有権とコントロールをユーザー個人に取り戻すことを目指します。

- Web3は、「Read(読む)」「Write(書く)」に加えて「Own(所有する)」という新たな次元をインターネットにもたらします。NFTなどの技術により、デジタルデータが個人の資産として確立され、自由な経済活動が可能になります。

- Web3がもたらす主なメリットは、①特定企業によるデータ独占からの解放、②データの所有権が個人になること、③取引の透明性とセキュリティの向上、④クリエイターが直接収益を得やすくなること、の4点です。

- 一方で、①法律や税金の未整備、②利用に必要な専門知識、③詐欺やハッキングのリスク、④取引速度の遅さ(スケーラビリティ問題)といった、乗り越えるべき課題も多く存在します。

- Web3の世界を始めるには、「①暗号資産取引所での口座開設」「②暗号資産ウォレットの作成」「③DAppsの利用」という3つのステップが基本となります。特に、ウォレットの「秘密鍵」の自己管理は徹底する必要があります。

Web3は、まだ発展途上の未完成な技術であり、その未来は不確実性に満ちています。しかし、その根底に流れる「非中央集権」「データ主権」「透明性」といった理念は、現代のデジタル社会が抱える多くの課題に対する、一つの強力な解決策となり得ます。

Web3は、単なる技術トレンドではなく、インターネットのあり方、ひいては社会の権力構造そのものを問い直す、壮大な社会実験であると言えるでしょう。この記事が、あなたがWeb3という新しい世界の扉を開き、その可能性を探求するための一助となれば幸いです。まずはリスクを正しく理解した上で、少額からでも実際に触れてみること。それが、未来のインターネットを理解するための最も確実な一歩となるはずです。