近年、ビットコインやNFT(非代替性トークン)といった言葉とともに、「ブロックチェーン」という技術が大きな注目を集めています。しかし、「言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような技術なのかよくわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

ブロックチェーンは、単なる暗号資産(仮想通貨)の基盤技術にとどまらず、金融、物流、医療、行政など、社会の様々な仕組みを根底から変える可能性を秘めた革新的なテクノロジーです。この技術を理解することは、これからのデジタル社会の未来を読み解く上で非常に重要となります。

この記事では、ブロックチェーンの基本的な概念から、その複雑な仕組み、メリット・デメリット、そして今後の将来性まで、専門的な内容を初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説していきます。この記事を読めば、ブロックチェーンがなぜこれほどまでに注目されているのか、その本質的な価値を深く理解できるでしょう。

目次

ブロックチェーンとは

ブロックチェーンという言葉を理解する上で、まず押さえておくべきなのは、それが「特定の製品やサービスの名前」ではなく、「データを管理するための新しい技術・仕組みの名前」であるという点です。その核心は「分散型台帳技術」という考え方にあり、ビットコインの登場によって世界中に知られることになりました。

分散型台帳技術のこと

ブロックチェーンとは、一言で表すと「分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology, DLT)」の一種です。これは、取引履歴などのデータ(台帳)を、中央のサーバーや特定の管理者に集中させるのではなく、ネットワークに参加する複数のコンピューター(ノード)に分散して共有・管理する技術のことを指します。

従来のシステムをイメージしてみましょう。例えば、銀行の取引記録は、銀行という中央機関が管理する巨大なデータベース(台帳)に一元的に記録されています。私たちはその銀行を信用することで、自分の預金残高が正しく管理されていると認識し、送金などの取引を行っています。これは「中央集権型」のシステムです。このシステムは効率的ですが、万が一銀行のサーバーがダウンしたり、悪意のある第三者によってデータが改ざんされたりすると、システム全体が機能不全に陥るリスク(単一障害点)を抱えています。

一方、ブロックチェーン(分散型台帳)では、この「台帳」のコピーをネットワークに参加するメンバー全員が保有します。新しい取引が発生すると、その情報は参加者全員に共有され、それぞれの台帳に追記されます。「みんなで同じ帳簿のコピーを持ち、常に同期を取り合う」とイメージすると分かりやすいでしょう。

この仕組みにより、特定の管理者がいなくても、参加者全員の相互監視によってデータの正しさが担保されます。一部のコンピューターが故障したり、誰かが自分の台帳を不正に書き換えようとしたりしても、他の大多数の参加者が持つ正しい台帳と比較することで、その不正は即座に検出され、拒否されます。

このように、中央の権威的な存在を介さずに、参加者間の合意によってデータの信頼性を維持できる点が、ブロックチェーン、すなわち分散型台帳技術の最も革新的な特徴です。これにより、特定の組織への「信用(トラスト)」に頼るのではなく、技術的な仕組みそのものによって「信頼性(トラスト)」を担保することが可能になります。この特性が、後述する高い改ざん耐性やシステムの可用性(止まりにくさ)といったメリットを生み出しているのです。

ビットコインを支える中核技術

ブロックチェーン技術が世界的に広く知られるようになったきっかけは、2008年に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物(またはグループ)が発表した論文と、それに基づいて2009年に運用が開始された世界初の暗号資産「ビットコイン」の登場でした。

ビットコインは、国家や中央銀行といった中央管理者を介さずに、個人間で価値(デジタル通貨)を直接送受信できる画期的なシステムです。この「中央管理者のいない通貨システム」を実現するために、その心臓部として採用されたのがブロックチェーン技術でした。

ビットコインのネットワークでは、「誰が誰にいくら送金したか」という全ての取引履歴がブロックチェーンに記録されます。この取引記録は、ネットワークに参加する世界中のコンピューターによって共有・検証されています。そのため、誰かが「送金していないのにお金を受け取った」とか「一度使ったお金をもう一度使う(二重支払い)」といった不正を働くことは、仕組み上極めて困難になっています。

重要なのは、「ビットコイン=ブロックチェーン」ではないということです。正しくは、「ブロックチェーンは、ビットコインというシステムを安全に運用するために開発された中核技術」という関係性です。

サトシ・ナカモトの功績は、それまで理論的に存在していた「P2Pネットワーク」「暗号化技術」「コンセンサスアルゴリズム」といった複数の技術要素を独創的に組み合わせ、「ブロックチェーン」という形で実用化した点にあります。この発明により、特定の管理者や仲介者を必要としない「トラストレス(Trustless)」な価値の移転が初めて可能になりました。

当初はビットコインのための技術と見なされていましたが、その「改ざんが極めて困難」「ゼロダウンタイム」「取引の透明性」といった特性から、通貨システム以外にも応用できるのではないかという期待が高まりました。現在では、金融、サプライチェーン、不動産登記、著作権管理など、信頼性が求められる様々な分野でブロックチェーン技術の活用が研究・開発されています。ブロックチェーンは、暗号資産という一つの応用例から飛び出し、より広範な社会インフラを支える基盤技術へと進化を遂げようとしているのです。

ブロックチェーンの仕組み

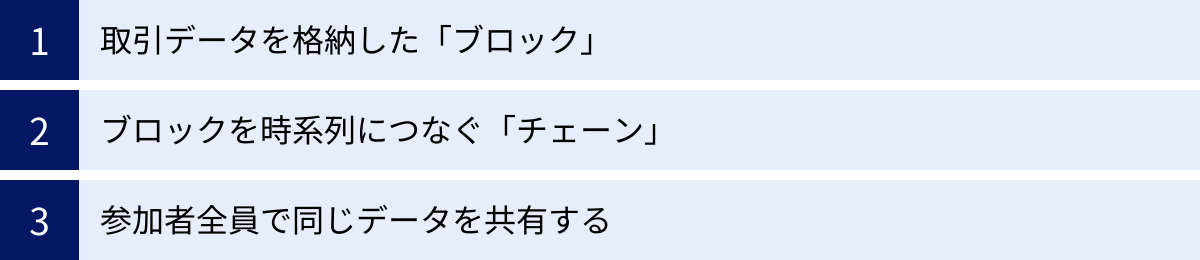

ブロックチェーンがなぜ高い信頼性を持つのかを理解するためには、その名前の由来ともなっている「ブロック」と「チェーン」という基本的な構造と、それらがどのように機能するのかを知ることが不可欠です。ここでは、その仕組みを構成する要素を一つずつ分解して解説します。

取引データを格納した「ブロック」

ブロックチェーンにおける「ブロック」とは、一定期間に行われた取引データなどをまとめた箱のようなものです。このブロックには、主に以下の4つの重要な情報が含まれています。

取引データ(トランザクション)

ブロックの最も主要な中身は、「取引データ(トランザクション)」です。ビットコインを例にとると、「AさんからBさんへ1BTCを送金した」といった個々の取引記録がこれにあたります。

システムは、一定時間内(ビットコインでは約10分間)に発生した複数のトランザクションを一つに束ねてブロックに格納します。どのようなデータをトランザクションとして記録するかは、そのブロックチェーンの目的によって異なります。例えば、送金記録だけでなく、契約の履行情報や商品の生産履歴など、様々なデータを記録できます。

ハッシュ値

ハッシュ値とは、そのブロックに含まれる全データを「ハッシュ関数」という特殊な計算式で処理し、生成された固有の文字列(IDのようなもの)です。このハッシュ値には、以下の2つの重要な役割があります。

- ブロックの識別子: ハッシュ値は、そのブロックの内容を要約したユニークな値です。もしブロック内のデータが1ビットでも変更されると、ハッシュ値は全く異なる値に変わります。これにより、ブロックの内容が改ざんされていないかを簡単に検証できます。

- ブロックの連結: 各ブロックは、自身のハッシュ値だけでなく、一つ前のブロックのハッシュ値も情報として含んでいます。これが、後述する「チェーン」構造を形成する上で決定的な役割を果たします。

ナンス値

ナンス(Nonce)とは、「Number used once(一度だけ使われる数字)」の略で、新しいブロックを生成する際に見つけ出さなければならない「答え」となる数値です。

ブロックチェーンでは、新しいブロックを生成する権利を得るために、ネットワークの参加者(マイナーと呼ばれる)が膨大な計算競争を行います。この競争とは、ブロック内のデータ(トランザクション、前のブロックのハッシュ値など)に、様々な「ナンス値」を組み合わせてハッシュ値を計算し、「特定の条件を満たすハッシュ値(例えば、先頭に0が多数並ぶような値)」を誰が一番最初に見つけられるか、というものです。

このナンスを見つけ出す作業は「マイニング(採掘)」と呼ばれ、成功したマイナーだけが新しいブロックをチェーンに追加する権利と、その報酬を得られます。この計算の難易度を調整することで、ブロックが生成される時間を一定に保つ役割も担っています。

タイムスタンプ

タイムスタンプとは、そのブロックが生成され、チェーンに追加された正確な時刻を記録した情報です。これにより、全ての取引がどの時点で確定したのかが時系列で証明され、取引の順序が保証されます。このタイムスタンプの存在も、データの正当性を担保する上で重要な要素です。

ブロックを時系列につなぐ「チェーン」

ブロックチェーンの「チェーン」は、文字通りブロックが鎖のようにつながっている状態を指します。この連結は、前述の「ハッシュ値」によって実現されています。

具体的には、新しいブロック(ブロックN)は、必ず一つ前のブロック(ブロックN-1)のハッシュ値を含んだ形で生成されます。 これにより、ブロックNはブロックN-1に依存する形となり、時系列に沿って一本の鎖が形成されていきます。

この構造が、ブロックチェーンの強力な耐改ざん性、すなわち「不可逆性(Immutability)」を生み出します。

例えば、悪意のある人物が過去の特定のブロック(例えばブロックX)内の取引データを少しでも改ざんしたとします。すると、そのブロックXのハッシュ値は全く別の値に変わってしまいます。

ところが、次のブロック(ブロックX+1)には、改ざん前の「正しいブロックXのハッシュ値」が記録されています。そのため、改ざん後のブロックXとブロックX+1の間でハッシュ値の整合性が取れなくなり、チェーンの繋がりが断絶してしまいます。

この矛盾を隠蔽するためには、ブロックX+1のハッシュ値を再計算し、さらにブロックX+2、X+3…と、それ以降に連なる全てのブロックのハッシュ値を計算し直す必要があります。この再計算は、マイニングと同様の膨大な計算作業を、他の参加者よりも速いスピードで、チェーンの末端まで行わなければなりません。これは、ネットワークが大規模になればなるほど、現実的にはほぼ不可能です。

このように、各ブロックが前のブロックの情報を「指紋」のように内包することで、過去のデータを後から変更することが極めて困難な構造になっているのです。これがブロックチェーンが「一度記録された事実は覆せない台帳」と呼ばれる所以です。

参加者全員で同じデータを共有する

ブロックチェーンの最後の、そして最も重要な仕組みが、「P2P(ピアツーピア)ネットワークによるデータの分散共有」です。

マイニングによって新しいブロックが生成されると、そのブロックはP2Pネットワークを通じて、ネットワークに参加している全てのコンピューター(ノード)に伝播されます。各ノードは、受け取ったブロックが正当なものであるか(正しいナンス値を見つけているか、取引内容に矛盾がないかなど)を検証します。

検証の結果、正当であると認められると、各ノードは自身の保持するブロックチェーンの末尾にその新しいブロックを追加します。これにより、ネットワークに参加する全員が、常に最新かつ同一のブロックチェーン(台帳)のコピーを保持することになります。

この分散共有の仕組みには、以下のような大きな利点があります。

- 耐障害性(可用性): 中央サーバーが存在しないため、一部のノードが故障したり、ネットワークから離脱したりしても、他のノードが稼働している限りシステム全体が停止することはありません。これにより、極めてダウンしにくい堅牢なシステムが実現します。

- データの冗長性と正当性: 全員が同じ台帳を持っているため、誰かが自分の都合の良いようにデータを改ざんしても、他の大多数が持つ正しい台帳と比較すれば、その不正はすぐに明らかになります。多数決の原理により、常に正当なデータが維持されるのです。

まとめると、ブロックチェーンの信頼性は、「ブロック」というデータの箱を、「チェーン」という改ざん困難な構造で連結し、その全体を「P2Pネットワーク」で分散共有するという、これら3つの仕組みが有機的に連携することで成り立っています。

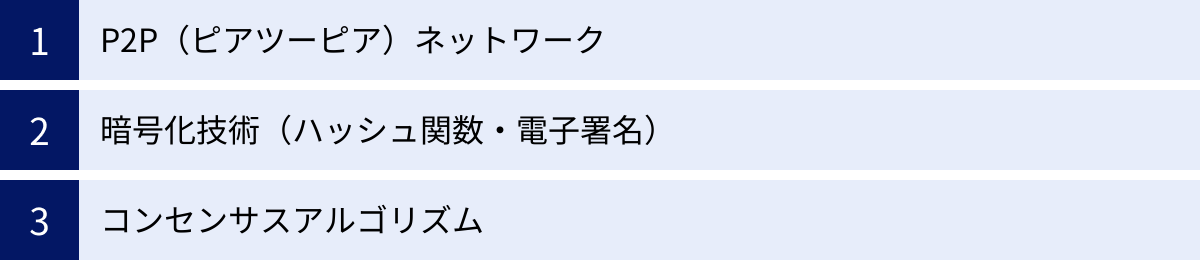

ブロックチェーンを支える主な技術

ブロックチェーンは、単一の画期的な発明ではなく、既存の複数の技術を独創的に組み合わせることで実現されています。その中でも特に重要で、ブロックチェーンの根幹をなしているのが、「P2Pネットワーク」「暗号化技術」、そして「コンセンサスアルゴリズム」の3つの技術です。

P2P(ピアツーピア)ネットワーク

P2P(Peer-to-Peer)ネットワークとは、中央集権的なサーバーを介さずに、ネットワークに参加する個々のコンピューター(ピア、またはノード)同士が直接、対等な立場でデータをやり取りする通信方式です。

従来のインターネットサービスの多くは「クライアント・サーバーモデル」を採用しています。例えば、私たちがWebサイトを閲覧する際は、自分のPC(クライアント)がWebサイトのデータが保管されている特定の会社のサーバーにリクエストを送り、サーバーがそれに応答してデータを送り返す、という形です。このモデルでは、全ての通信が中央のサーバーを経由します。

一方、P2Pネットワークでは、そのような中心的な存在がいません。各ピアがサーバーとクライアントの両方の役割を兼ね備えており、他のピアに対してデータを要求することも、要求に応じてデータを提供することもできます。

ブロックチェーンにおいて、P2Pネットワークは以下のような決定的な役割を担っています。

- データの分散と同期: 新しい取引(トランザクション)や生成されたブロックの情報は、P2Pネットワークを通じて瞬時に全ピアに伝播されます。これにより、ネットワーク上の全ての参加者が常に同じ台帳のコピーを保持し、データの同期が保たれます。

- システムの堅牢性: 中央サーバーが存在しないため、特定のコンピューターが攻撃されたり、故障したりしても、ネットワーク全体が停止することはありません。いわゆる「単一障害点(Single Point of Failure)」が存在しないため、非常に可用性の高いシステムを構築できます。

- 検閲耐性: 中央管理者が存在しないため、特定の権力者が意図的に取引を止めたり、情報を検閲したりすることが困難です。

このように、P2Pネットワークはブロックチェーンの「分散性」「非中央集権性」を実現するための土台となる通信インフラであり、システムの安定稼働と信頼性を支える上で不可欠な技術です。

暗号化技術(ハッシュ関数・電子署名)

ブロックチェーンのデータの完全性と正当性を保証しているのが、高度な暗号化技術です。特に重要なのが「ハッシュ関数」と「電子署名」です。

- ハッシュ関数

ハッシュ関数は、任意の長さの入力データから、固定長の予測不可能な文字列(ハッシュ値)を生成する計算アルゴリズムです。これには以下のような重要な特性があります。- 一方向性: 入力データからハッシュ値を計算するのは容易ですが、ハッシュ値から元の入力データを復元することは計算上ほぼ不可能です。

- 入力感度: 入力データが少しでも異なると、生成されるハッシュ値は全く異なるものになります。

- 衝突耐性: 異なる入力データから同じハッシュ値が生成される(衝突する)可能性が極めて低い性質です。

ブロックチェーンでは、このハッシュ関数が主に2つの場面で活用されます。

1. データの完全性の検証: ブロック内の全データをハッシュ化することで、データが改ざんされていないかを瞬時に確認できます。

2. ブロックの連結: 各ブロックが一つ前のブロックのハッシュ値を含むことで、ブロック同士が鎖のようにつながり、改ざんを困難にする「チェーン」構造を作り出しています。 - 電子署名

電子署名は、公開鍵暗号方式という技術を応用して、データの作成者が本人であること(認証)と、データが改ざんされていないこと(完全性)を証明する仕組みです。

公開鍵暗号方式では、誰でも知ることができる「公開鍵」と、本人だけが秘密に持つ「秘密鍵」のペアが使われます。

ブロックチェーンにおける取引では、送金者(Aさん)は自分の「秘密鍵」を使って取引データにデジタル署名を行います。この署名付きの取引データを受け取ったネットワークの参加者は、Aさんの「公開鍵」を使ってその署名を検証します。

検証に成功すれば、「この取引は確かにAさんの秘密鍵によって署名されたものであり、Aさん本人が承認したものである」かつ「署名された後にデータは改ざんされていない」という2つの事実が数学的に証明されます。

これにより、なりすましによる不正な送金や、取引内容の改ざんを防ぐことができます。

コンセンサスアルゴリズム

分散型のP2Pネットワークでは、誰の言うことを信じれば良いのか、どの情報が正しいのかを決定するための共通のルールが必要です。コンセンサスアルゴリズムとは、このように中央管理者がいない環境で、データの正しさや取引の順序について、参加者全体の「合意を形成する(Consensus)」ための仕組みやルールのことです。

ブロックチェーンにおいては、「どの取引を正当なものとしてブロックに含めるか」そして「誰がその新しいブロックを生成する権利を得るか」を決定するために、このコンセンサスアルゴリズムが用いられます。数多くの種類が存在しますが、代表的なものをいくつか紹介します。

- Proof of Work (PoW)

ビットコインで採用されている最も有名で古典的なアルゴリズムです。日本語では「仕事による証明」と訳されます。

ネットワークの参加者(マイナー)は、膨大な計算(Work)を行い、特定の条件を満たす値(ナンス)を誰よりも早く見つける競争をします。この計算作業を成功させたマイナーが、新しいブロックを生成する権利を得て、報酬として新規発行の暗号資産などを受け取ります。

PoWのメリットは、多大な計算コストをかけることが不正の抑止力となり、非常に高いセキュリティを実現できる点です。一方で、デメリットとして、膨大な電力を消費することや、取引の確定に時間がかかる(スケーラビリティ問題)といった課題が指摘されています。 - Proof of Stake (PoS)

PoWの課題を解決するために考案されたアルゴリズムで、「保有による証明」と訳されます。

PoSでは、計算競争の代わりに、その暗号資産の保有量(Stake)や保有期間に応じて、ブロック生成の権利が確率的に割り当てられます。多くの資産を長く保有している人ほど、ブロック生成者に選ばれやすくなる仕組みです。

PoSのメリットは、PoWのような大規模な計算が不要なため、消費電力を大幅に削減でき、より高速な取引処理が可能になる点です。一方、デメリットとしては、資産を多く持つ者がより多くの報酬を得やすいため、富の集中を招く可能性があるという懸念が挙げられます。イーサリアムなどがこの方式に移行しています。

これら以外にも、重要度によってブロック生成者を決める「Proof of Importance (PoI)」や、特定の承認者間での投票で合意形成する「Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)」など、様々なコンセンサスアルゴリズムが用途に応じて開発・利用されています。どのアルゴリズムを選択するかによって、そのブロックチェーンの特性(セキュリティ、処理速度、分散性など)が大きく左右されます。

ブロックチェーンとデータベースの違い

ブロックチェーンは「データを記録・管理する技術」であるため、しばしば従来の「データベース」と比較されます。どちらも情報を格納する点では共通していますが、その思想、構造、そして適した用途において根本的な違いがあります。両者の違いを理解することは、ブロックチェーンの本質的な価値を把握する上で非常に重要です。

ここでは、一般的なリレーショナルデータベース(RDB)を念頭に、ブロックチェーンとの違いを複数の観点から比較してみましょう。

| 比較項目 | 従来のデータベース(中央集権型) | ブロックチェーン(分散型) |

|---|---|---|

| 管理主体 | 特定の企業や組織(中央管理者) | ネットワーク参加者全体(分散管理) |

| データ操作 | 追加・読み取り・更新・削除(CRUD)が可能 | 原則として追記のみ(Append-only) |

| 耐改ざん性 | 管理者権限があれば容易に改ざん可能 | 極めて困難(ハッシュチェーンと合意形成) |

| 透明性 | 非公開(管理者に依存) | 高い(参加者間で共有、パブリック型の場合) |

| 処理速度 | 高速(単一のシステム内で完結) | 比較的低速(合意形成プロセスが必要) |

| 耐障害性 | 中央サーバーがダウンすると停止(単一障害点) | システムダウンしにくい(冗長性が高い) |

| 信頼の基盤 | 管理組織への「信用(Trust)」 | 技術的な仕組みへの「信頼性(Reliability)」 |

| 適した用途 | 高速なデータ処理、頻繁な更新が必要なシステム | 不変性・透明性・信頼性が求められるデータの記録 |

以下で、各項目の違いについて詳しく解説します。

1. 管理主体(アーキテクチャ)

- データベース: 中央集権型です。企業や組織が所有するサーバー上で稼働し、その組織がデータの全権を握ります。データの追加、変更、削除の権限はすべてこの中央管理者に集中しています。

- ブロックチェーン: 分散型です。特定の管理者は存在せず、P2Pネットワークに参加する全てのノードが対等な立場で台帳データを共有・管理します。データの正当性は、参加者間の合意(コンセンサス)によって決定されます。

2. データ操作(書き込み・更新の可否)

- データベース: CRUD(Create, Read, Update, Delete)操作が基本です。つまり、新しいデータの「作成」、既存データの「読み取り」、内容の「更新」、不要なデータの「削除」が自由にできます。これは、顧客情報の変更や在庫数の更新など、頻繁にデータが変わる業務システムにおいて不可欠な機能です。

- ブロックチェーン: 原則として追記のみ(Append-only)です。一度記録されたデータを後から更新したり削除したりすることは、その仕組み上、極めて困難です。新しい情報が発生した場合は、それを新しいブロックとしてチェーンの末尾に追加していきます。これにより、「イミュータビリティ(不変性)」という強力な特性が生まれます。

3. 耐改ざん性

- データベース: 管理者権限を持つ者であれば、過去のデータを比較的容易に書き換えることが可能です。内部不正や外部からのサイバー攻撃によってデータが改ざんされるリスクが常に存在します。

- ブロックチェーン: ハッシュ値によるチェーン構造と、P2Pネットワークによる分散共有、そしてコンセンサスアルゴリズムにより、データの改ざんは極めて困難です。過去のデータを改ざんするには、それ以降の全てのブロックを再計算し、かつネットワークの多数派を納得させる必要があり、現実的にはほぼ不可能です。

4. 透明性と可用性

- データベース: データは基本的に非公開であり、アクセスできるのは許可されたユーザーのみです。また、中央サーバーがダウンするとシステム全体が停止する「単一障害点」という脆弱性を持ちます。

- ブロックチェーン: 特にパブリック型の場合、取引履歴はネットワーク参加者全員に公開され、高い透明性を持ちます。また、データが多数のノードに分散されているため、一部のノードが停止してもシステム全体は動き続ける、高い耐障害性(可用性)を誇ります。

5. パフォーマンス(処理速度)

- データベース: 中央集権的なシステム内で処理が完結するため、トランザクションの処理速度は非常に高速です。1秒間に数万〜数十万件の処理が可能なシステムも珍しくありません。

- ブロックチェーン: 新しい取引を確定させるためには、ネットワーク全体での合意形成プロセスを経る必要があります。このプロセスに時間がかかるため、処理速度はデータベースに比べて大幅に遅くなる傾向があります。これは「スケーラビリティ問題」として知られており、ブロックチェーン技術の主要な課題の一つです。

結論:どちらが優れているかではなく「適材適所」

以上の比較からわかるように、ブロックチェーンとデータベースは対立するものではなく、それぞれ異なる目的と特性を持つ技術です。

- データベースが適しているケース:

- 高速な読み書きが必要なシステム(オンラインショッピングサイト、SNSなど)

- 頻繁にデータの内容を更新する必要がある場合(在庫管理、顧客情報管理など)

- データが単一の組織内で完結し、外部との共有が不要な場合

- ブロックチェーンが適しているケース:

- データの不変性(改ざんされないこと)が最重要視される場合(権利証明、登記、証明書発行など)

- 複数の信頼関係のない組織や個人間でデータを共有し、透明性を確保したい場合(サプライチェーン管理、国際送金など)

- 中央集権的な仲介者を排除し、コスト削減やプロセスの効率化を図りたい場合

ブロックチェーンは、決して「万能なデータベースの代替品」ではありません。その真価は、信頼できる第三者がいない状況でも、データの正しさと永続性を保証できる点にあります。 したがって、システムを設計する際には、解決したい課題の性質を見極め、どちらの技術がより適しているかを慎重に判断することが重要です。

ブロックチェーンの3つの種類

ブロックチェーンは、その目的や設計思想によって、大きく3つの種類に分類されます。誰がネットワークに参加でき、誰がデータの承認を行うかという「参加者の範囲(パーミッション)」によって区別され、それぞれに異なる特徴と適した用途があります。この3つの種類を理解することは、ブロックチェーン技術を現実のビジネスや社会課題にどう応用するかを考える上で不可欠です。

| 種類 | パブリックブロックチェーン | プライベートブロックチェーン | コンソーシアムブロックチェーン |

|---|---|---|---|

| 参加者の制限 | 誰でも参加可能(パーミッションレス) | 管理者が許可した参加者のみ(パーミッションド) | 複数の特定組織(パーミッションド) |

| 管理者 | 不在(非中央集権) | 単一の組織(中央集権) | 複数の組織(半中央集権・多中心型) |

| 取引の承認 | 不特定多数の参加者(マイナーなど) | 特定の管理者(承認ノード) | 予め定められた複数の組織 |

| 透明性 | 非常に高い(全取引が原則公開) | 低い(参加者内でのみ共有) | 参加組織間で共有 |

| 処理速度 | 遅い | 速い | 比較的速い |

| 代表例 | ビットコイン、イーサリアム | 企業内の独自システム、Hyperledger Fabricなど | 金融機関間の送金システム、Cordaなど |

① パブリックブロックチェーン

パブリックブロックチェーンは、その名の通り「公開(Public)」されており、インターネットに接続できる人なら誰でも自由にネットワークに参加し、取引の読み取りや送信、ブロック生成(マイニングなど)に参加できるタイプのブロックチェーンです。管理者が存在しない「非中央集権型」であり、「パーミッションレス(許可不要)」であることが最大の特徴です。

- 特徴:

- 高い非中央集権性: 特定の管理者がおらず、ネットワークの維持・運営は不特定多数の参加者によって行われます。

- 高い透明性: 原則として、全ての取引履歴は誰でも閲覧可能です。

- 高い耐改ざん性と検閲耐性: 参加者が非常に多いため、51%攻撃のような不正が極めて困難であり、特定の権力による取引の停止や検閲も難しいです。

- メリット:

- 誰でも参加できるため、真にオープンで公平なネットワークを構築できます。

- 透明性と耐改ざん性が非常に高く、信頼性の基盤として強力です。

- デメリット:

- 不特定多数の合意形成が必要なため、取引の処理速度が遅い(スケーラビリティ問題)。

- 全ての取引が公開されるため、プライバシーの確保が難しい。

- 誰でも参加できるがゆえに、悪意のある参加者が存在する可能性を常に考慮した設計(例:PoWでの膨大な計算コスト)が必要になります。

- 代表例・用途:

- ビットコイン: 暗号資産の取引記録

- イーサリアム: スマートコントラクトを利用した分散型アプリケーション(DApps)のプラットフォーム

- 不特定多数の参加者による価値の交換や、オープンなコミュニティ形成などに適しています。

② プライベートブロックチェーン

プライベートブロックチェーンは、単一の特定の企業や組織が管理・運営する、閉じた(Private)ネットワーク内でのみ利用されるブロックチェーンです。ネットワークへの参加には管理者の許可が必要であり、「パーミッションド(許可制)」と呼ばれます。

- 特徴:

- 中央集権性: 単一の組織が管理者としてネットワークをコントロールします。ブロックチェーンの技術的特性を持ちながらも、運営形態は従来の中央集権システムに近いです。

- 高いプライバシー: 参加者が限定されているため、機密性の高い情報を扱うことができます。取引データは外部に公開されません。

- 高速な処理: 参加者と取引の承認者が予め信頼できるメンバーに限定されているため、PoWのような複雑な合意形成プロセスが不要です。これにより、非常に高速な取引処理が可能です。

- メリット:

- 処理速度が速く、スケーラビリティが高い。

- プライバシーを確保しやすく、企業のコンプライアンス要件に対応しやすい。

- システムの仕様変更やアップデートが、管理者の判断で迅速に行えます。

- デメリット:

- 管理者が単一組織であるため、非中央集権性や透明性といったブロックチェーン本来のメリットは薄れます。

- 管理者の意向でデータが変更される可能性があり、耐改ざん性はパブリック型に劣ります。

- 代表例・用途:

- Hyperledger Fabric: 企業向けのブロックチェーン基盤としてよく利用されます。

- 企業内の業務効率化、特定の部門間でのデータ共有、監査記録の管理など、信頼できる範囲内でデータの不変性を確保したい場合に適しています。

③ コンソーシアムブロックチェーン

コンソーシアムブロックチェーンは、パブリック型とプライベート型の中間的な性質を持つブロックチェーンです。複数の特定の企業や組織が共同で「コンソーシアム(共同事業体)」を形成し、そのメンバー間でのみ利用されます。これも「パーミッションド(許可制)」の一種です。

- 特徴:

- 多中心型(半中央集権): 単一の管理者ではなく、複数の信頼できる組織が共同でネットワークを管理・運営します。

- 限定的な透明性: データはコンソーシアムの参加組織間でのみ共有され、外部には公開されません。

- バランスの取れた性能: 参加者が限定されているため、パブリック型より高速な処理が可能であり、単一組織が管理するプライベート型よりも高い分散性と耐改ざん性を持ちます。

- メリット:

- プライバシーを保護しつつ、複数の組織間で安全かつ効率的にデータを共有できます。

- パブリック型よりも高速で、プライベート型よりも分散性が高く、両者の「良いとこ取り」をした設計が可能です。

- デメリット:

- コンソーシアムに参加する組織間でのルール作りや合意形成に時間とコストがかかる場合があります。

- ネットワークのガバナンス(統治)構造が複雑になりがちです。

- 代表例・用途:

- Corda: 金融機関向けに設計されたブロックチェーン基盤。

- 業界団体でのデータ共有プラットフォーム: 例えば、複数の保険会社間での保険金支払い情報の共有など。

- サプライチェーン管理: メーカー、卸売業者、小売業者など、複数の企業が連携して製品のトレーサビリティを確保するシステム。

- 競合関係にある企業同士など、完全には信頼し合えないが、共通の目的のためにデータを共有する必要がある場合に最適です。

これらの3つの種類は、それぞれが異なるニーズに応えるために存在します。実現したいシステムの「オープンさ」や「プライバシー要件」、「処理速度」などを考慮し、最適なタイプのブロックチェーンを選択することが、プロジェクト成功の鍵となります。

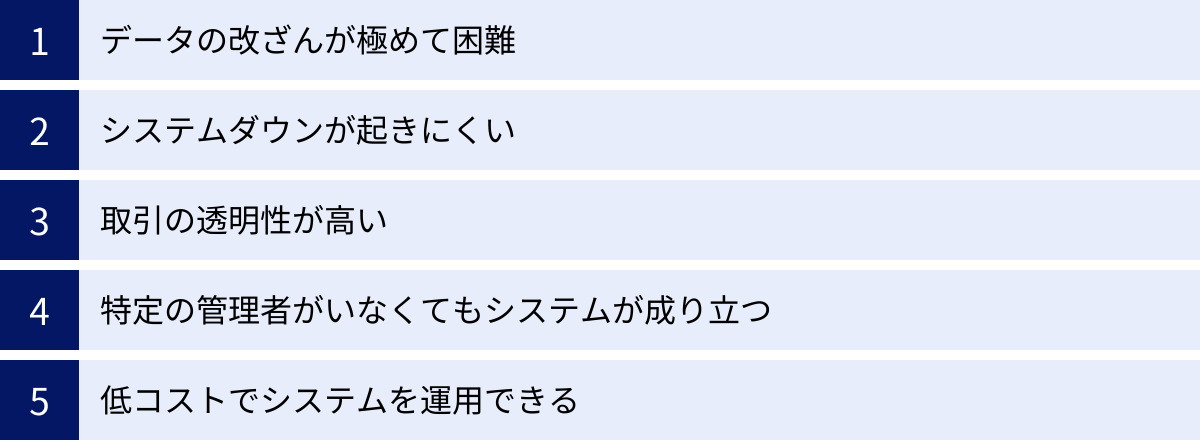

ブロックチェーンのメリット

ブロックチェーンがこれほどまでに注目されるのは、従来の技術では解決が難しかった課題を克服する、数多くの優れたメリットを持っているからです。これらのメリットは、ブロックチェーンの根幹をなす「分散型」という思想と、それを支える技術的な仕組みから生まれています。

データの改ざんが極めて困難

ブロックチェーンの最大のメリットは、一度記録されたデータの改ざんが極めて困難であるという「不変性(Immutability)」にあります。これは、以下の3つの要素が組み合わさることで実現されています。

- ハッシュチェーン構造: 各ブロックは、一つ前のブロックのハッシュ値を含んでいます。これにより、全てのブロックが時系列に沿って鎖のようにつながっています。もし過去の一つのブロックを改ざんすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、後続のブロックとの整合性が失われます。この矛盾を解消するには、それ以降の全てのブロックを計算し直す必要があります。

- P2Pによる分散共有: ブロックチェーンのデータ(台帳)は、ネットワークに参加する多数のコンピューターに分散してコピーが保持されています。仮に自分の手元にある台帳を改ざんしても、他の大多数の参加者が持つ正しい台帳と異なるため、その不正はすぐに検知され、拒絶されます。

- コンセンサスアルゴリズム: 新しいブロックを追加するには、PoW(Proof of Work)に代表されるような、コンセンサスアルゴリズムによって定められた困難な条件をクリアする必要があります。過去のブロックを改ざんし、さらにその後のブロックを全て再計算して正しいチェーンとして承認させるには、ネットワーク全体の計算能力の半分以上(51%)を支配する必要があり、大規模なネットワークでは天文学的なコストがかかります。

これらの仕組みにより、ブロックチェーンは「信頼できる記録のインフラ」としての役割を果たします。契約書、証明書、権利書、取引履歴など、後から変更されては困る重要なデータの記録に最適です。

システムダウンが起きにくい

従来のクライアント・サーバーモデルのシステムは、中央のサーバーに機能が集中しています。そのため、このサーバーがサイバー攻撃を受けたり、災害やハードウェアの故障でダウンしたりすると、システム全体が停止してしまうという「単一障害点(Single Point of Failure)」のリスクを抱えていました。

一方、ブロックチェーンはP2Pネットワーク上で構築された分散型システムです。データと機能がネットワーク上の多数のノード(コンピューター)に分散されているため、単一障害点が存在しません。

たとえネットワークを構成する一部のノードが攻撃されたり、故障して停止したりしても、他の多数のノードが稼働を続けている限り、システム全体が止まることはありません。この高い耐障害性と可用性により、「ゼロダウンタイム(停止時間ゼロ)」を目指すことが可能になります。金融取引や社会インフラなど、24時間365日、決して止まってはならないミッションクリティカルなシステムを構築する上で、これは非常に大きなメリットです。

取引の透明性が高い

特にパブリックブロックチェーンにおいて、記録された取引履歴はネットワークの参加者であれば誰でも閲覧・検証できるため、非常に高い透明性が確保されます。

例えば、ある団体への寄付金が、いつ、誰から、いくら集まり、最終的にどこへ支払われたのか、その一連の流れをブロックチェーン上に記録すれば、全ての取引がガラス張りになります。これにより、不正な資金の流用や会計の不整合を防ぎ、組織運営の透明性と信頼性を高めることができます。

また、この透明性は「トレーサビリティ(追跡可能性)」の向上にも大きく貢献します。例えば、食品のサプライチェーンにおいて、生産地から加工工場、卸売業者、小売店、そして消費者の手元に届くまでの全履歴をブロックチェーンに記録することで、産地偽装の防止や、問題が発生した際の迅速な原因究明が可能になります。高級ブランド品に応用すれば、真贋証明にも役立ちます。

特定の管理者がいなくてもシステムが成り立つ

銀行の送金、不動産の登記、契約の締結など、私たちの社会における多くの取引は、銀行、政府、弁護士といった「信頼できる第三者(仲介者)」の存在を前提として成り立っています。私たちは、これらの仲介者を信用し、手数料を支払うことで、取引の正当性を保証してもらっています。

ブロックチェーンは、P2Pネットワークとコンセンサスアルゴリズムによって、このような中央集権的な管理者や仲介者がいなくても、参加者間の合意形成によって取引の正当性を担保し、システムを自律的に維持・運営することを可能にします。

これにより、「トラストレス(Trustless)」な取引、つまり、取引相手や特定の組織を信用する必要なく、システム(プロトコル)そのものを信頼して取引を行える環境が実現します。これは、社会の仕組みを大きく変える可能性を秘めた、非常に革新的なメリットです。

低コストでシステムを運用できる

中央集権的なシステムでは、巨大なサーバーの維持・管理コストや、それを運用するための人件費、セキュリティ対策費など、多額のコストがかかります。また、取引に仲介者が介在する場合、その都度手数料が発生します。

ブロックチェーンを活用することで、これらのコストを削減できる可能性があります。

- 仲介コストの削減: 銀行などの仲介者を介さずに個人間で直接価値をやり取りできるようになるため、特に国境を越える国際送金などで発生する高額な手数料を大幅に削減できると期待されています。

- システム運用コストの削減: 自前で大規模なサーバーを構築・維持する必要がなくなり、P2Pネットワークに参加するノードのコンピューティングリソースを利用することで、インフラコストを抑えられる可能性があります。

- 監査コストの削減: 取引履歴が改ざん不可能な形で透明に記録されるため、後から監査を行う際のプロセスが簡素化され、コストと時間を削減できます。

ただし、ブロックチェーンの導入には専門的な知識を持つ人材が必要であり、開発コストは高くなる傾向があります。また、PoWのように運用に多大なエネルギーコストを要するケースもあるため、単純に「全てが低コストになる」わけではない点には注意が必要です。しかし、取引のプロセス全体を俯瞰した際に、中間マージンを排除し、業務を自動化することで、トータルコストを削減できるポテンシャルは非常に大きいと言えるでしょう。

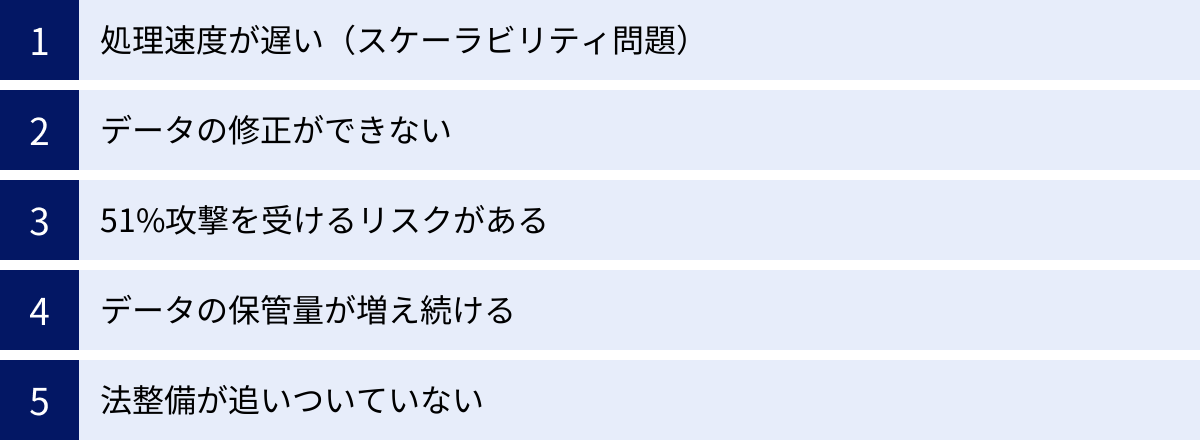

ブロックチェーンのデメリット・課題

ブロックチェーンは多くのメリットを持つ革新的な技術ですが、決して万能ではありません。実用化に向けて克服すべきデメリットや課題も数多く存在します。これらの課題を正しく理解することは、ブロックチェーン技術を過度に理想視することなく、現実的な視点でその可能性を評価するために不可欠です。

処理速度が遅い(スケーラビリティ問題)

ブロックチェーンが抱える最も深刻な課題の一つが、「スケーラビリティ問題」です。これは、1秒あたりに処理できる取引の数(TPS: Transactions Per Second)が限られており、利用者が増えるほど処理の遅延や手数料の高騰が発生する問題を指します。

この問題の主な原因は、ブロックチェーンのセキュリティと分散性を担保するための「コンセンサスアルゴリズム」にあります。例えば、ビットコイン(PoW)では、新しいブロックを生成して取引を確定させるのに約10分かかります。これは、クレジットカードの決済システムが1秒間に数万件の取引を処理できるのと比較すると、圧倒的に遅い速度です。

この処理速度の遅さは、日常的な少額決済など、即時性が求められる用途での普及を妨げる大きな要因となっています。この課題を解決するため、以下のような様々な技術開発が進められています。

- セカンドレイヤー技術: ブロックチェーン本体(メインチェーン)の外で取引を処理し、最終的な結果だけをメインチェーンに記録する技術(例:ビットコインのライトニングネットワーク)。

- シャーディング: データベースを分割するように、ブロックチェーンの処理を複数のグループ(シャード)に分散させ、並行処理することで全体のスループットを向上させる技術。

- コンセンサスアルゴリズムの改良: PoWよりも高速なPoS(Proof of Stake)などへの移行や、新しいアルゴリズムの開発。

これらの技術開発の進展が、ブロックチェーンの本格的な社会実装の鍵を握っています。

データの修正ができない

メリットの裏返しとなるデメリットです。ブロックチェーンの「不変性(Immutability)」、つまり一度記録したら改ざんも削除もできないという特性は、時に大きな足かせとなります。

例えば、誤った送金先や金額で取引を実行してしまった場合、従来の銀行システムであれば取引を取り消す手続きが存在しますが、ブロックチェーン上では一度確定した取引を元に戻すことは原則として不可能です。

さらに深刻なのが、個人情報の取り扱いです。EUのGDPR(一般データ保護規則)に代表されるように、現代のプライバシー保護法制では個人に「忘れられる権利(データを削除する権利)」が認められています。しかし、個人情報をブロックチェーン上に直接記録してしまうと、後から削除することができず、法令に抵触するリスクが生じます。

この課題に対応するため、個人情報そのものはブロックチェーン外のデータベース(オフチェーン)で管理し、そのデータへの参照情報やハッシュ値のみをブロックチェーン上に記録するといった、アーキテクチャ上の工夫が求められます。

51%攻撃を受けるリスクがある

ブロックチェーンの安全性は、ネットワークの分散性によって担保されています。しかし、悪意のある個人やグループが、ネットワーク全体の計算能力(ハッシュレート)の過半数(51%以上)を支配した場合、不正な取引を承認したり、正当な取引を拒否したりすることが理論上可能になります。これを「51%攻撃」と呼びます。

この攻撃者は、過去の取引を改ざんすることは困難ですが、自分が行った送金を無効にして資産を取り戻す「二重支払い」などを実行できる可能性があります。

ビットコインやイーサリアムのように、世界中に多数の参加者がいる巨大なネットワークに対して51%攻撃を仕掛けるには、天文学的な量のコンピューティングパワーとコストが必要となるため、現実的ではありません。しかし、誕生したばかりの小規模な暗号資産や、参加者が少ないプライベート/コンソーシアムブロックチェーンでは、このリスクは相対的に高まります。 ネットワークの安全性を維持するためには、十分な分散性を確保することが不可欠です。

データの保管量が増え続ける

ブロックチェーンは、過去の全ての取引履歴を時系列に沿って蓄積し続ける「追記型」の台帳です。取引が増えれば増えるほど、チェーンは長くなり、全体のデータサイズは時間とともに無限に増大し続けます。

ネットワークに参加する全てのノード(フルノード)がこの巨大な台帳の完全なコピーを保持する必要がある場合、個々の参加者には大容量のストレージが要求されることになります。これは、新規参入のハードルを上げ、結果的にノード数の減少を招き、ネットワークの分散性を損なうことにも繋がりかねません。

このストレージ問題に対処するため、全てのデータを保持しない軽量なノード(ライトノード)の活用や、古いデータを圧縮・整理する技術の研究が進められています。

法整備が追いついていない

ブロックチェーンは比較的新しい技術であり、それを利用した暗号資産、DeFi(分散型金融)、NFTといったサービスは、既存の法的な枠組みでは想定されていませんでした。そのため、世界各国の法規制や税制の整備が、技術の発展スピードに追いついていないのが現状です。

例えば、暗号資産の法的な位置づけ、取引で得た利益に対する課税方法、セキュリティトークン(デジタル証券)の発行ルール、スマートコントラクトの法的な有効性など、未解決の法的論点が数多く存在します。

また、ブロックチェーンは本質的に国境を持たないグローバルな技術であるため、国ごとに規制が異なると、利用者や事業者は混乱をきたします。国際的に協調したルール作りが今後の大きな課題となっています。こうした法的な不確実性は、企業がブロックチェーン技術を活用したビジネスに本格的に参入する上での障壁の一つとなっています。

ブロックチェーンの今後の将来性

ブロックチェーンは、スケーラビリティや法整備といった課題を抱えつつも、その革新的な特性から、私たちの社会や経済のあり方を大きく変えるポテンシャルを秘めた技術として、世界中から大きな期待が寄せられています。ビットコインという一つの応用例から始まったこの技術は、今や金融の枠を越え、あらゆる産業での活用が模索されています。

ブロックチェーンの将来性を考える上で重要なキーワードが「Web3.0(ウェブ・スリー)」です。これは、ブロックチェーン技術を基盤とした、新しい時代のインターネットの概念を指します。

- Web1.0: 一方的に情報を閲覧するだけの「Read-Only」の時代(静的なホームページが中心)。

- Web2.0: ユーザーが情報を発信し、相互にやり取りできる「Read & Write」の時代(SNSやブログなど)。しかし、データやプラットフォームは巨大テック企業に中央集権的に管理されている。

- Web3.0: ユーザーが自身のデータを自ら所有・管理し、プラットフォームに依存しない分散型のインターネットを目指す「Read, Write & Own」の時代。

このWeb3.0の根幹をなすのが、データの所有権を証明し、非中央集権的なシステムを構築するための基盤技術としてのブロックチェーンです。ブロックチェーンは、デジタル社会における「信頼のインフラ」として機能し、以下のような多様な分野でその応用が期待されています。

1. 金融分野(FinTech & DeFi)

金融は、ブロックチェーンの活用が最も進んでいる分野の一つです。

- 国際送金: 銀行などの多数の仲介者を介さずに、低コストかつ迅速な国際送金を実現します。

- 証券取引: 株式などの証券をデジタル化(セキュリティトークン化)し、ブロックチェーン上で発行・取引することで、決済プロセスを効率化し、24時間取引などを可能にします。

- DeFi(分散型金融): ブロックチェーンとスマートコントラクトを組み合わせ、銀行や証券会社といった中央管理者を介さずに、融資、保険、資産運用などの金融サービスを提供するエコシステムです。仲介者がいないため、より透明で効率的な金融取引が期待されています。

2. 非金融分野への広がり

ブロックチェーンの「改ざん不可能な記録」という特性は、非金融分野でも大きな価値を発揮します。

- サプライチェーン管理: 製品の生産から加工、流通、販売に至るまでの全プロセスをブロックチェーンに記録することで、トレーサビリティ(追跡可能性)を飛躍的に向上させます。これにより、食品の産地偽装防止、医薬品の真贋証明、リコールの迅速化などが可能になります。

- 不動産登記: 不動産の所有権や取引履歴をブロックチェーンに記録することで、登記手続きの透明性を高め、不正な権利侵害を防ぎます。登記情報の確認や権利移転のプロセスも迅速化・簡素化される可能性があります。

- NFT(非代替性トークン)とデジタルコンテンツ: デジタルアートやゲーム内アイテムといったデジタル資産に、ブロックチェーン技術を用いて唯一無二の所有権を証明するのがNFTです。これにより、これまで容易にコピー可能だったデジタルデータに希少価値が生まれ、新たなクリエイターエコノミーの創出が期待されています。

- 行政サービス・投票システム: 各種証明書(住民票、戸籍など)の発行や管理をブロックチェーン上で行うことで、行政手続きの効率化とペーパーレス化を促進できます。また、その耐改ざん性を活かして、透明で信頼性の高い電子投票システムの実現も研究されています。

- 医療・ヘルスケア: 個人の医療記録(EHR)をブロックチェーン上で安全に管理・共有することで、患者自身が自分の医療データをコントロールし、適切な医療機関に必要な情報だけを提供できるようになります。

今後の展望と課題解決

ブロックチェーン技術がこれらの未来を実現するためには、前述したスケーラビリティ問題の解決、異なるブロックチェーン同士を連携させる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の確保、そしてユーザーが専門知識なしで使えるような「UI/UXの改善」が不可欠です。

また、技術の普及には、社会的な受容と法制度の整備が伴わなければなりません。企業や政府、開発者コミュニティが連携し、技術的な課題と社会的な課題の両面からアプローチしていくことが求められます。

ブロックチェーンは、まだ発展途上の若い技術です。しかし、インターネットが情報のあり方を変えたように、ブロックチェーンは「価値」や「信頼」のあり方を根底から変える可能性を秘めています。今後、技術が成熟し、様々な社会実装が進むことで、より透明で公正、そして効率的な社会の実現に貢献していくことでしょう。

ブロックチェーンに関するよくある質問

ブロックチェーンについて学ぶ中で、多くの人が抱くであろう疑問や質問について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

ブロックチェーンを学ぶにはどうすればいいですか?

ブロックチェーンは多岐にわたる技術の集合体であるため、体系的に学ぶことが重要です。初心者から専門家を目指す方まで、以下のようなステップで学習を進めるのがおすすめです。

- 基礎概念の理解(入口):

- まずはこの記事のようなWebサイトや入門書籍を読み、ブロックチェーンの全体像(「分散型台帳」とは何か、なぜ改ざんが難しいのか、ビットコインとの関係など)を掴みましょう。専門用語の意味を一つひとつ理解することが第一歩です。

- 技術的な仕組みの深掘り:

- ホワイトペーパーを読む: 技術の原点を理解するために、サトシ・ナカモトのビットコイン論文や、イーサリアムのホワイトペーパーに挑戦してみましょう。難易度は高いですが、設計思想を深く理解できます。

- オンラインコースの受講: Coursera、Udemy、edXなどのプラットフォームでは、大学や専門家が提供する質の高いブロックチェーン講座が多数あります。動画で視覚的に学べるため、理解が深まります。

- 実践的なスキルの習得(開発):

- プログラミング言語の学習: スマートコントラクト開発で主流の「Solidity」(イーサリアム系)や、Web3.0開発で注目される「Rust」(Solana, Polkadotなど)といった言語を学び始めましょう。

- 開発環境に触れる: 「Truffle」や「Hardhat」といった開発フレームワークを使い、実際に簡単なスマートコントラクトを書いたり、DApps(分散型アプリケーション)のチュートリアルを試したりすることで、理論が実践に結びつきます。

- 最新情報のキャッチアップとコミュニティへの参加:

- ブロックチェーンの世界は日進月歩です。技術系ブログ、X(旧Twitter)の開発者アカウント、専門メディアなどをフォローし、常に最新の動向を追いかけましょう。

- DiscordやTelegramには、様々なブロックチェーンプロジェクトの公式コミュニティがあります。開発者と直接交流したり、議論に参加したりすることで、生きた情報を得られます。

「理論学習」と「実践(手を動かすこと)」をバランス良く繰り返すことが、効率的な学習の鍵となります。

Web3.0とブロックチェーンの関係はなんですか?

Web3.0とは「次世代の分散型インターネット」のビジョンであり、ブロックチェーンはそのビジョンを実現するための最も重要な基盤技術です。両者の関係は、以下のWebの進化の歴史を見るとよく分かります。

- Web1.0 (約1990年代〜2000年代初頭): 「Read(読む)」が中心の静的なウェブ。ユーザーは企業が提供するホームページの情報を一方的に受け取るだけでした。

- Web2.0 (約2000年代中頃〜現在): 「Read & Write(読む・書く)」が中心の動的なウェブ。SNSやブログの登場により、ユーザー自身がコンテンツを生成し、双方向のコミュニケーションが可能になりました。しかし、そのデータやプラットフォームは、GAFAMに代表される巨大テック企業に中央集権的に管理されています。

- Web3.0 (現在〜未来): 「Read, Write & Own(読む・書く・所有する)」を目指すウェブ。ユーザーはプラットフォームから独立し、自身のデータやデジタル資産を自ら「所有」し、コントロールできる世界を目指します。

このWeb3.0の「所有(Own)」と「分散化」を技術的に可能にするのがブロックチェーンです。

例えば、Web2.0のゲームでは、購入したアイテムのデータはゲーム会社のサーバーにあり、サービスが終了すれば消えてしまいます。一方、Web3.0のゲームでは、アイテムがNFTとしてブロックチェーン上に記録されるため、ユーザーは真の所有権を持ち、サービスを超えて売買したり、他のゲームで利用したりできる可能性があります。

このように、ブロックチェーンは、中央管理者を介さずにデータの所有権を証明し、ユーザー主権の分散型アプリケーション(DApps)を構築するための土台となる、Web3.0時代に不可欠な技術なのです。

ブロックチェーンの「ブロック」の中身はなんですか?

ブロックチェーンを構成する基本単位である「ブロック」には、取引の正当性を担保し、チェーンとして繋がるための複数の重要な情報が格納されています。主な中身は以下の通りです。

- 取引データ(トランザクション):

ブロックの本体とも言える部分。「誰が誰にいくら送金したか」といった取引記録の集合体です。ブロックチェーンの用途によっては、契約の執行記録や製品の追跡情報など、様々なデータがここに含まれます。 - 前のブロックのハッシュ値:

これがチェーン構造を作るための鍵です。 一つ前のブロック全体の情報をハッシュ関数で計算した値が含まれています。これにより、全てのブロックが時系列に沿って連結され、過去のブロックの改ざんを困難にしています。 - ナンス(Nonce):

「Number used once(一度きりの数値)」の略。新しいブロックを生成する権利を得るための計算競争(マイニング)で見つけ出される「答え」の数値です。このナンス探しに膨大な計算コストがかかることが、ネットワークのセキュリティを担保しています。 - タイムスタンプ:

そのブロックが生成・承認された正確な時刻の記録です。全ての取引がいつ行われたかを時系列で証明し、二重支払いを防ぐなどの役割を果たします。

これらの情報がひとまとめになった「ブロック」が、鎖のようにつながることで、堅牢で改ざん困難なデータ構造が形成されます。

コンセンサスアルゴリズムとはなんですか?

コンセンサスアルゴリズムとは、中央管理者がいない分散型ネットワークにおいて、参加者全員で「どの情報が正しいか」について合意を形成するためのルールや仕組みのことです。

銀行のような中央集権システムでは、「銀行の記録」が絶対的な正しさを持つため、合意形成の必要はありません。しかし、ブロックチェーンのように誰でも取引を提案できるP2Pネットワークでは、どの取引を台帳に記録すべきか、誰が記録するのか、という点で意見が分かれる可能性があります。悪意のあるユーザーが不正な取引を記録しようとするかもしれません。

このような混乱を防ぎ、ネットワーク全体の記録の一貫性と正当性を保つために、コンセンサスアルゴリズムは不可欠です。これは、主に以下の2つの問題を解決します。

- どの取引が正当か: ネットワークに送信された複数の取引の中から、矛盾のない正しい取引の集合を決定します。

- 誰が次のブロックを生成するか: 正しいと認められた取引をまとめて新しいブロックとしてチェーンに追加する権利を、誰か一人の参加者に与えます。

代表的なものに、膨大な計算競争でブロック生成者を決める「Proof of Work (PoW)」や、暗号資産の保有量に応じて決める「Proof of Stake (PoS)」などがあります。どのアルゴリズムを採用するかによって、そのブロックチェーンのセキュリティレベル、処理速度、分散性の度合いといった特性が大きく変わってきます。

まとめ

本記事では、ブロックチェーンの基本的な概念から、その複雑な仕組み、メリット・デメリット、そして未来の可能性に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- ブロックチェーンとは「分散型台帳技術(DLT)」の一種であり、データを中央の管理者ではなく、ネットワーク参加者全員で共有・管理する技術です。

- その仕組みは、取引データを格納した「ブロック」を、ハッシュ値によって時系列に「チェーン」状に連結し、その全体のコピーをP2Pネットワークで分散共有することで成り立っています。

- 最大のメリットは、データの改ざんが極めて困難な「不変性」、システムが停止しにくい「高可用性」、そして取引を誰もが検証できる「透明性」にあります。

- 一方で、取引の処理速度が遅い「スケーラビリティ問題」や、一度記録したデータを修正・削除できないこと、法整備の遅れといった課題も抱えています。

- ブロックチェーンには、誰でも参加できる「パブリック型」、一社が管理する「プライベート型」、複数組織で管理する「コンソーシアム型」の3種類があり、用途に応じて使い分けられます。

- この技術は、ビットコインの中核技術として誕生しましたが、現在ではDeFi(分散型金融)、サプライチェーン管理、NFT、行政サービスなど、社会のあらゆる領域で「信頼のインフラ」としての応用が期待されています。

ブロックチェーンは、単なるIT技術の一つではありません。それは、これまで特定の企業や国家といった中央集権的な組織が独占してきた「信頼」を、アルゴリズムとネットワーク参加者の合意によって民主化し、仲介者を必要としない「トラストレス」な社会を実現する可能性を秘めた、パラダイムシフトとも言えるものです。

もちろん、まだ発展途上の技術であり、社会に広く浸透するには多くの課題を乗り越える必要があります。しかし、そのポテンシャルは計り知れず、今後の技術の成熟とともに、私たちの経済活動や社会生活に大きな変革をもたらすことは間違いないでしょう。この記事が、あなたがブロックチェーンという複雑で奥深い世界を理解するための一助となれば幸いです。