近年、ニュースやSNSで「NFT」という言葉を耳にする機会が急増しました。デジタルアートが高額で取引されたニュースをきっかけに、多くの人が関心を寄せていますが、「一体何がすごいのかよくわからない」「仮想通貨と何が違うの?」と感じている方も少なくないでしょう。

NFTは、単なるデジタルアートのブームに留まらず、クリエイターの収益構造を変え、様々な業界のビジネスモデルに革新をもたらす可能性を秘めた技術です。これまでコピーが容易で価値を証明することが難しかったデジタルデータに、「唯一無二の価値」を与えることができるようになったのです。

この記事では、NFTの基本的な概念から、その仕組みを支えるブロックチェーン技術、メリットや注意点、そして具体的な始め方まで、初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説していきます。この記事を読めば、NFTの世界への第一歩を踏み出すために必要な知識が身につくはずです。

目次

NFTとは

NFTという言葉を理解するためには、まずその正式名称と、それを構成する「代替可能」と「非代替」という概念の違いを把握することが重要です。ここでは、NFTの基本的な定義と、混同されがちな仮想通貨との違いを明確に解説します。

NFTは「非代替性トークン」のこと

NFTとは、「Non-Fungible Token(ノン-ファンジブル・トークン)」の略称で、日本語では「非代替性トークン」と訳されます。この言葉を分解して理解することが、NFTの核心に迫る第一歩です。

- Non-Fungible(非代替性): 「代替(だいたい)できない」という意味です。つまり、「他にはない、唯一無二の」という性質を表します。例えば、有名画家が描いた一点物のアート作品や、直筆サイン入りの本は、同じものが二つと存在しないため「非代替」なものと言えます。たとえ同じ絵のレプリカがあったとしても、オリジナルとは価値が全く異なります。

- Token(トークン): 直訳すると「しるし」や「証拠」といった意味になります。ブロックチェーンの世界では、「ブロックチェーン技術を用いて発行された、価値を持つデジタルな証票」といった意味合いで使われます。このトークンには、資産や権利、会員権など、様々な価値情報を持たせることができます。

これらを組み合わせると、NFTとは「ブロックチェーン技術によって、唯一無二であることが証明されたデジタルデータ」と理解できます。

従来、デジタルデータ(画像、動画、音楽など)は、誰でも簡単に、そして全く同じ品質でコピー(複製)ができてしまうという性質がありました。そのため、どれが「オリジナル」でどれが「コピー」なのかを区別することが難しく、物理的なアート作品のように「本物の一点物」として資産価値を持たせることが困難でした。

しかし、NFTの技術を使うことで、特定のデジタルデータに対して「これは本物のオリジナルデータである」という証明書を発行し、その所有者を明確に記録できるようになりました。この証明書は、後述するブロックチェーン上に記録されるため、改ざんや偽造が極めて困難です。

つまり、NFTはデジタルデータそのものではなく、「このデジタルデータは本物であり、所有者はあなたです」と証明してくれる「鑑定書」や「所有証明書」のような役割を果たしているのです。この証明書が紐づけられることで、デジタルデータは初めて唯一無二の価値を持つ資産として扱えるようになりました。

代替可能(Fungible)と非代替(Non-Fungible)の違い

NFTの「非代替性」をより深く理解するために、「代替可能(Fungible)」との違いを比較してみましょう。この二つの概念の違いを把握することが、NFTの本質を掴む鍵となります。

代替可能(Fungible)とは、「他の同じ種類のものと交換しても、その価値や機能が変わらない性質」を指します。私たちの日常生活にも、代替可能なものは数多く存在します。

代表的な例は「お金(現金)」です。あなたが持っている1,000円札と、友人が持っている1,000円札は、シリアルナンバーこそ違えど、その価値は全く同じです。両替しても何の問題もありません。同様に、ビットコイン(BTC)のような一般的な仮想通貨も代替可能です。Aさんが持つ1BTCと、Bさんが持つ1BTCは、完全に同じ価値を持ち、交換可能です。

一方、非代替(Non-Fungible)とは、「他のものと交換することができない、固有の価値を持つ性質」を指します。それぞれがユニークな存在であり、同じものは二つとありません。

例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた『モナ・リザ』の原画は、世界に一つしか存在しません。精巧なレプリカが作られたとしても、ルーヴル美術館に所蔵されている原画と同じ価値を持つことは決してありません。また、不動産も非代替な資産です。同じ面積、同じ間取りの家があったとしても、立地や階数、日当たりなどが異なれば、その価値は全く別のものになります。

この違いをデジタル世界に当てはめて整理すると、以下の表のようになります。

| 特性 | 代替可能(Fungible) | 非代替(Non-Fungible) |

|---|---|---|

| 定義 | 他の同種のものと交換しても価値が変わらない | それぞれが固有の価値を持ち、交換できない |

| 性質 | 個々の区別が不要・無意味 | 個々の区別が重要・必須 |

| 現実世界の例 | 1,000円札、量産された工業製品、金(ゴールド) | 絵画の原画、直筆サインボール、土地・建物 |

| デジタル世界の例 | ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH) | NFTアート、NFTゲームのアイテム、メタバースの土地 |

このように、NFTはデジタルデータに「非代替性」という特性を与えることで、現実世界の一点物のアート作品や不動産のように、デジタル上でも固有の資産価値を確立することを可能にした画期的な技術なのです。

NFTと仮想通貨(暗号資産)の違い

NFTと仮想通貨(暗号資産)は、どちらもブロックチェーン技術を基盤としているため、しばしば混同されがちです。しかし、その性質と役割は根本的に異なります。両者の違いを理解することは、NFTを正しく理解する上で非常に重要です。

最も大きな違いは、前述した「代替可能性」です。

- 仮想通貨(暗号資産): 基本的に「代替可能(Fungible)」です。ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などの仮想通貨は、通貨としての役割を果たすため、どの1BTC、どの1ETHも同じ価値を持つように設計されています。これは、日本円の1円玉がどれも同じ価値であるのと同じです。そのため、価値の保存や交換の媒体(お金のような役割)として機能します。

- NFT: その名の通り「非代替(Non-Fungible)」です。各NFTはそれぞれが固有の情報を持ち、ユニークな存在として扱われます。同じコレクションから発行されたNFTであっても、トークンIDやメタデータ(属性情報)が異なるため、それぞれが異なる価値を持ちます。NFTの主な役割は、デジタルアセットの所有権を証明することにあります。

両者の違いをまとめると、以下のようになります。

| 項目 | 仮想通貨(暗号資産) | NFT(非代替性トークン) |

|---|---|---|

| 性質 | 代替可能 (Fungible) | 非代替 (Non-Fungible) |

| 主な用途 | 決済、送金、価値の保存、投資 | デジタルデータの所有権証明、資産の証明 |

| 単位 | 1 BTC, 0.5 ETH のように分割可能 | 分割不可能(1つのNFTは1つのまま) |

| 価値 | 市場価格で一意に決まる(1 ETH = ○○円) | 個々の需要と供給、希少性、来歴などによって変動する |

| 具体例 | ビットコイン、イーサリアム、リップル | デジタルアート、ゲームアイテム、会員権、証明書 |

| 役割の例え | 「お金」「通貨」 | 「鑑定書付きの美術品」「シリアルナンバー入りの限定グッズ」 |

簡単に言えば、仮想通貨が「NFTを買うためのお金」であるのに対し、NFTは「そのお金で買う対象の商品(一点物)」と考えると分かりやすいでしょう。多くのNFTマーケットプレイスでは、イーサリアム(ETH)という仮想通貨を使ってNFTが売買されています。

NFTと仮想通貨は敵対するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。NFTという新しい経済圏を動かすための「血液」として、仮想通貨が機能しているのです。この関係性を理解することで、なぜNFTを始めるために仮想通貨取引所の口座開設が必要になるのかが、スムーズに理解できるようになります。

NFTの仕組みを支える技術

NFTが「唯一無二の価値」を証明できる背景には、いくつかの革新的な技術が存在します。特に「ブロックチェーン」「スマートコントラクト」「トークン規格」の3つは、NFTを理解する上で欠かせない要素です。ここでは、これらの技術がどのように連携し、NFTの信頼性と機能性を支えているのかを詳しく解説します。

ブロックチェーン技術

NFTの根幹を成す最も重要な技術が「ブロックチェーン」です。ブロックチェーンとは、「取引履歴(トランザクション)を暗号技術によってブロック単位で記録し、それらを時系列に鎖(チェーン)のようにつなげて管理する技術」であり、「分散型台帳技術」とも呼ばれます。

ブロックチェーンがNFTの信頼性を担保する上で重要な特徴は、主に以下の3点です。

- データの改ざんが極めて困難(非改ざん性)

ブロックチェーンでは、取引データは「ブロック」という単位でまとめられ、一つ前のブロックの内容を示す情報(ハッシュ値)を含んだ形で連結されていきます。もし誰かが過去の取引データを改ざんしようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、後続する全てのブロックとの整合性が取れなくなってしまいます。全てのブロックを計算し直すことは、現実的に不可能なほどの計算量を要するため、一度記録されたデータの改ざんは極めて困難です。この性質が、NFTの所有権履歴が不正に書き換えられることを防ぎ、その信頼性を保証しています。 - システムが停止しにくい(分散管理)

従来のサービスのように、中央の管理者が一つのサーバーでデータを管理する「中央集権型」システムとは異なり、ブロックチェーンは同じデータを世界中の多数のコンピューター(ノード)に分散して保持しています。これを「分散型(Decentralized)」システムと呼びます。一部のコンピューターが故障したり、ネットワークから切断されたりしても、他のコンピューターが動き続ける限り、システム全体が停止することはありません。特定の企業や組織に依存せず、自律的に動き続けるこの仕組みが、NFTの永続性を支えています。 - 取引の透明性

ブロックチェーン上の取引記録は、原則として誰でも閲覧可能です。NFTがいつ、誰によって作成され、過去にいくらで、誰から誰へと所有権が移転してきたのかという全ての取引履歴が、透明性の高い形で記録・公開されています。これにより、そのNFTが本物であることや、その来歴を誰でも確認でき、取引の信頼性が高まります。

NFTで利用される代表的なブロックチェーンには、最もポピュラーな「イーサリアム(Ethereum)」のほか、処理速度が速く手数料(ガス代)が安い「Solana(ソラナ)」や「Polygon(ポリゴン)」など、様々な種類が存在します。これらのブロックチェーン技術が土台にあるからこそ、NFTは「デジタルな所有証明書」として確固たる信頼性を持つことができるのです。

スマートコントラクト

スマートコントラクトは、ブロックチェーン上で機能する非常に重要なプログラムです。これは、「あらかじめ定められたルールや条件が満たされた際に、契約内容を自動的に実行する仕組み」を指します。仲介者を必要とせず、プログラムによって契約が自律的に執行されるため、「スマート(賢い)なコントラクト(契約)」と呼ばれています。

NFTの世界では、このスマートコントラクトが様々な場面で活用されています。

- 所有権の移転: NFTの売買が成立した際、スマートコントラクトが自動的に機能します。買い手から売り手への代金(仮想通貨)の支払いが確認されると、プログラムが即座にNFTの所有権情報を買い手のアドレスに書き換えます。これにより、人間による仲介がなくても、安全かつ迅速に所有権の移転が完了します。代金を支払ったのにNFTが送られてこない、といったトラブルを防ぐことができます。

- 二次流通時のロイヤリティ還元: NFTの画期的な機能の一つが、クリエイターへの継続的な収益還元です。スマートコントラクトには、「このNFTが二次流通(転売)された場合、その売買代金の〇%を、制作者(クリエイター)のウォレットに自動的に送金する」というプログラムを組み込むことができます。これにより、作品が人気になり、転売されるたびに、クリエイターは半永久的に収益の一部を受け取り続けることが可能になります。これは、物理的なアート作品の市場では実現が難しかった、クリエイターエコノミーを支える重要な仕組みです。

- NFTの独自機能の実装: スマートコントラクトは、NFTに様々な付加機能を持たせるためにも利用されます。例えば、「特定のNFTを保有している人だけがアクセスできる限定コンテンツ」や、「複数のNFTを組み合わせることで新しいNFTを生み出す」といったゲーム的な要素など、アイデア次第で多様なユーティリティ(有用性)をNFTに付与できます。

このように、スマートコントラクトはNFTの取引の信頼性を担保し、クリエイターに新たな収益機会を提供し、NFTに多様な価値を付与するための「自動実行される契約プログラム」として、NFTエコシステムの中心的な役割を担っています。

トークン規格

NFTと一言で言っても、その技術的な仕様は統一されている必要があります。異なるウォレットやマーケットプレイスでも同じようにNFTを扱えるようにするために、「トークン規格」という共通のルール(設計図やテンプレートのようなもの)が定められています。

トークン規格は、NFTが持つべき基本的な機能(所有権の移転、所有者の確認など)を定義したものです。この共通規格に準拠してNFTを作成することで、エコシステム全体での互換性が確保されます。

NFTに関連する代表的なトークン規格には、主に以下の二つがあります。

- ERC-721:

イーサリアムブロックチェーン上で最初に標準化された、最も代表的な非代替性トークンの規格です。ERC-721は、「1つのトークンIDが1つのユニークな資産を表す」という思想で設計されており、まさに「一点物」のNFTを作成するのに最適です。各トークンが個別に追跡され、それぞれが異なる価値を持つことができます。デジタルアートや、世界に一つだけの収集品など、唯一無二性を強調したいNFTの多くがこの規格を採用しています。 - ERC-1155:

ERC-721の後に登場した、より効率的なトークン規格です。ERC-1155の最大の特徴は、一つのスマートコントラクト内で、代替可能なトークン(Fungible Token)と非代替性トークン(Non-Fungible Token)の両方を同時に扱うことができる点です。

例えば、オンラインゲームの世界を想像してみてください。ゲーム内には、「伝説の剣」のような一点物のアイテム(非代替)と、「ポーション」のような何個も存在するアイテム(代替可能)が混在します。ERC-721ではこれらを別々のコントラクトで管理する必要がありましたが、ERC-1155を使えば、これら複数の種類のアイテムを一つのコントラクトで効率的に管理できます。これにより、取引の処理が簡素化され、手数料(ガス代)の削減にも繋がります。NFTゲームのアイテムや、複数枚発行されるトレーディングカードなどで広く利用されています。

これらのトークン規格という共通のルールが存在することで、開発者は効率的にNFTを発行でき、ユーザーは異なるプラットフォーム間でシームレスにNFTを取引できる環境が実現されています。トークン規格は、NFT市場の相互運用性と発展を支える、縁の下の力持ちと言えるでしょう。

NFTが注目される理由と3つのメリット

NFTはなぜこれほどまでに世界中から注目を集めているのでしょうか。それは、NFTが単なるデジタル上のブームではなく、クリエイター、コレクター、そしてビジネスの世界に具体的なメリットをもたらす革新的な技術だからです。ここでは、NFTが持つ3つの主要なメリットを掘り下げて解説します。

① 唯一性を証明しデジタルデータに資産価値が生まれる

NFTがもたらした最大の革命は、「これまで価値を証明することが難しかったデジタルデータに、唯一無二の資産価値を与えた」という点にあります。

インターネットの登場以来、デジタルコンテンツ(画像、音楽、映像、文章など)は、その性質上、劣化することなく、誰でも簡単に、そして無限にコピー(複製)が可能でした。これは情報の共有という点では非常に便利でしたが、同時に「オリジナルの価値」を定義することを困難にしていました。どれが本物で、どれがコピーなのかを区別する手段がなかったため、デジタルアートの制作者は、作品そのものではなく、作品を制作するスキルや時間に対して対価を得るのが一般的でした。

しかし、NFTの登場がこの状況を一変させました。ブロックチェーン技術を用いることで、特定のデジタルデータに対して「これが正真正銘のオリジナルであり、現在の所有者は誰である」という情報を、改ざん不可能な形で記録できるようになったのです。NFTは、いわばデジタルデータに付与される「鑑定書」や「所有証明書」の役割を果たします。

この「証明」が可能になったことで、デジタルデータに以下の価値が生まれました。

- 希少性(Scarcity): NFTによって「オリジナルは1点のみ」「限定100点」といった希少性を設定できるようになりました。物理的な美術品と同様に、数が限られているからこそ価値が生まれます。

- 所有権(Ownership): デジタルデータを本当に「所有」していることを、客観的に証明できます。これまでは、たとえお金を払って画像データをダウンロードしても、それはデータを「利用する権利」を買ったに過ぎず、所有権自体は曖昧でした。NFTは、ブロックチェーン上に所有権を明確に記録することで、真のデジタルオーナーシップを実現します。

- 来歴(Provenance): そのNFTがいつ、誰によって作られ、過去にどのような経緯で誰の手に渡ってきたかという全履歴(来歴)がブロックチェーンに記録されます。有名なコレクターが所有していたといった来歴自体が、NFTの価値を高める一因にもなります。

このように、NFTはデジタルデータに「希少性」「所有権」「来歴」という3つの要素を付与することで、物理的な資産と同じように売買できるアセット(資産)へと昇華させました。これが、クリエイターにとっては新たな収益源となり、コレクターにとっては新たな収集・投資の対象として、NFT市場が急速に拡大している根源的な理由です。

② 取引の透明性が高く、誰でも売買できる

NFTの取引は、ブロックチェーンという開かれた台帳の上で行われるため、非常に高い透明性を持っているのが第二のメリットです。

従来の美術品やブランド品の市場では、真贋の判定や取引の履歴を追跡することが難しく、専門家の鑑定が必要であったり、時には偽物が流通してしまうリスクがありました。取引の過程も当事者間でのみ行われることが多く、不透明な部分が少なくありませんでした。

一方、NFTはブロックチェーン技術を基盤としているため、以下のような透明性を確保しています。

- 取引履歴の公開: NFTの作成者、現在の所有者、過去の所有者、取引日時、取引価格といった全ての取引履歴は、ブロックチェーンエクスプローラー(ブロックチェーン上の情報を閲覧できるサイト)などを通じて、原則として誰でも確認できます。 これにより、そのNFTが本物であることや、正当なルートで取引されてきたことを、誰の目から見ても明らかにし、取引の信頼性を高めています。

- 不正の防止: 取引履歴は一度記録されると改ざんが極めて困難なため、所有権の不正な書き換えや、偽の来歴を作り出すといった詐欺行為を未然に防ぐ効果があります。

さらに、NFTの取引は、P2P(ピアツーピア)、つまり個人間で直接行われるのが基本です。OpenSeaのようなNFTマーケットプレイスを利用すれば、地理的な制約を受けることなく、世界中の誰とでも直接NFTを売買できます。

これには以下のような利点があります。

- アクセシビリティの向上: これまで一部の富裕層や専門家のものであったアート投資などが、インターネットに接続できる環境さえあれば、世界中の誰もが参加できる開かれた市場になりました。少額から始められるNFTも多く、市場への参入障壁が大きく下がりました。

- 中間マージンの削減: 従来の取引では、ギャラリーやオークションハウスといった仲介業者が存在し、その手数料が取引価格に上乗せされていました。NFTマーケットプレイスも手数料はかかりますが、スマートコントラクトによって取引が自動化されているため、従来のアート市場などと比較して、中間コストを抑えられる傾向にあります。

このように、NFTは取引のプロセスを透明化し、地理的な壁を取り払うことで、誰にとっても公平でアクセスしやすいグローバルな市場を創出しているのです。

③ プログラム機能でクリエイターに収益が還元される

NFTがクリエイターから熱狂的に支持される最大の理由の一つが、スマートコントラクトを活用した「ロイヤリティ(印税)機能」です。

物理的なアート作品の場合、クリエイターが作品を一度販売してしまうと、その後の所有権は購入者に移ります。たとえその作品が後日、オークションで当初の100倍の価格で転売されたとしても、その利益が元のクリエイターに還元されることは通常ありません。クリエイターの収益は、最初の販売時の一度きり、というのがこれまでの常識でした。

しかし、NFTはこのクリエイターにとって長年の課題であった問題を、テクノロジーで見事に解決しました。NFTを発行する際、スマートコントラクトに「二次流通(転売)以降、取引が成立するたびに、売買価格の一定割合(例:5%や10%)を、制作者のウォレットアドレスに自動的に送金する」というルールをプログラムとして組み込むことができます。

この機能がもたらすメリットは計り知れません。

- 継続的な収益の確保: クリエイターは、作品が人気になり、コレクター間で活発に取引されるようになればなるほど、半永久的にロイヤリティ収入を得続けることができます。 これにより、一度の成功に頼るのではなく、継続的かつ安定的な収益基盤を築くことが可能になります。

- 収益分配の自動化と透明性: ロイヤリティの支払いは、スマートコントラクトによって自動的に、かつ強制的に実行されます。人為的なミスや不正の介入する余地がなく、ブロックチェーン上に記録されるため非常に透明性が高いです。クリエイターは、面倒な請求業務などをすることなく、確実に収益を受け取れます。

- クリエイターエコノミーの活性化: この仕組みは、クリエイターが創作活動に専念するための経済的なインセンティブとなります。自分の作品が正当に評価され、その価値の成長が自身の収益に直接結びつくことは、新たな作品を生み出す大きなモチベーションになります。結果として、より多くの才能あるクリエイターが市場に参入し、クリエイターエコノミー全体が活性化するという好循環が生まれています。

このプログラム可能なロイヤリティ機能は、単にクリエイターの収益を増やすだけでなく、作品の価値とクリエイターの利益を永続的に結びつける画期的な発明であり、NFTが持つ本質的な価値の一つと言えるでしょう。

NFTの4つの課題・注意点

NFTは多くの可能性を秘めた魅力的な技術ですが、その一方で、新しい市場であるがゆえの課題やリスクも存在します。NFTの世界に足を踏み入れる前に、これらの注意点を十分に理解し、慎重に行動することが極めて重要です。ここでは、初心者が特に注意すべき4つのポイントを解説します。

① 価格変動が大きく価値が下がるリスク

NFT市場における最も大きなリスクは、価格のボラティリティ(変動性)が非常に大きいことです。

NFTの価格は、株式や不動産といった伝統的な資産と比べて、まだ市場の歴史が浅く、参加者も限定的であるため、非常に不安定です。価格は、作品の需要と供給、クリエイターやプロジェクトの人気、著名人やインフルエンサーの発言、市場全体のトレンド、さらには投機的な資金の流入など、様々な要因によって短期間に急騰することもあれば、暴落することもあります。

昨日まで高値で取引されていたNFTが、今日にはほとんど価値がなくなってしまうというケースも珍しくありません。特に、ブームに乗って高値で購入したNFTが、ブームの終焉とともに価値を大きく下げるリスクは常に念頭に置くべきです。

したがって、NFTを取引する際には以下の点を心構えとして持つことが重要です。

- 投資・投機目的の場合は慎重に: 利益を得ることを目的としてNFTを購入する場合、それはハイリスク・ハイリターンな投資であることを認識する必要があります。最悪の場合、投資した金額の全てを失う可能性があることを理解し、必ず生活に影響のない余剰資金で行うようにしましょう。

- 価値の源泉を見極める: なぜそのNFTに価値があるのか(または将来価値がつくと思うのか)を自分なりに分析することが大切です。単に「流行っているから」という理由だけで飛びつくのではなく、クリエイターの実績やコミュニティの熱量、NFTが持つユーティリティ(実用性)など、長期的な価値の裏付けとなりうる要素を検討する視点が求められます。

NFTは必ずしも価値が上がり続ける資産ではないという事実を冷静に受け止め、リスク管理を徹底することが、NFTと長く付き合っていくための鍵となります。

② ガス代(手数料)がかかる

NFTの取引には、「ガス代(Gas Fee)」と呼ばれる手数料が発生します。これは、ブロックチェーン上での取引(トランザクション)を承認・記録してくれるマイナー(検証者)に支払う報酬です。

ガス代は、主に以下のような操作を行う際に必要となります。

- NFTを発行(ミント)する時

- NFTを購入する時

- NFTを他のウォレットに送る時

- NFTの販売をキャンセルする時

- ウォレットをマーケットプレイスに最初に接続する時など

このガス代は常に一定ではなく、ブロックチェーンネットワークの混雑状況によってリアルタイムで変動します。 多くの人が取引を行っている時間帯は、処理待ちのトランザクションが渋滞し、ガス代が高騰する傾向にあります。特に、NFT取引で最も広く利用されているイーサリアムブロックチェーンは、人気が高いがゆえにガス代が高額になりがちで、時には数千円から数万円のガス代がかかることもあります。

このガス代は、NFT本体の価格とは別に支払う必要があるため、特に少額のNFTを取引する際には、手数料が商品価格を上回ってしまう「手数料負け」が起こる可能性もあります。

ガス代に関する注意点は以下の通りです。

- 取引タイミングの考慮: ネットワークが比較的空いている時間帯(例えば、欧米の深夜時間帯など)を狙うことで、ガス代を多少抑えられる場合があります。ガス代のリアルタイム価格をチェックできるサイト(Etherscan Gas Trackerなど)を参考にすると良いでしょう。

- ガス代の安いブロックチェーンの利用: イーサリアムのガス代問題を解決するために開発された「レイヤー2」ソリューション(Polygonなど)や、Solana、Avalancheといった他のブロックチェーンは、イーサリアムに比べてガス代が格安であることが多いです。これらのチェーンに対応したマーケットプレイスを利用するのも一つの手です。

- Lazy Minting(レイジーミント)の活用: 一部のマーケットプレイスでは、「レイジーミント(遅延鋳造)」という仕組みが採用されています。これは、NFTが実際に売れるまでブロックチェーンへの記録(ミント)を行わないため、出品者はミント時のガス代を負担する必要がありません。ガス代は購入者がNFT価格と合わせて支払うことになります。

NFTを始める前に、本体価格以外にもガス代というコストがかかることを必ず理解しておきましょう。

③ 法律や税金のルールが未整備

NFTは非常に新しい技術・市場であるため、関連する法律や税金のルールがまだ十分に整備されていないのが現状です。これは日本だけでなく、世界的な課題でもあります。

- 法律面での課題:

NFTの所有権が、法的にどのような権利として扱われるのか(所有権なのか、債権なのかなど)、まだ明確な見解が定まっていません。また、NFTと著作権の関係も複雑です。NFTを購入したからといって、その元となるデジタルデータの著作権まで譲渡されるわけではないのが一般的です。NFTの所有者はあくまで「所有権を証明するトークン」を持っているだけであり、元データの複製や商用利用などが自由にできるわけではありません。この点は、購入前に各NFTプロジェクトの利用規約をよく確認する必要があります。 - 税金面での課題:

NFTの売買によって得た利益は、原則として所得税の課税対象となります。国税庁の見解によれば、NFTの売買による所得は、多くの場合「雑所得」に分類されるとされています。(参照:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)

雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となり、年間の雑所得が20万円を超える会社員などは、原則として確定申告が必要です。しかし、個々の取引がどの所得区分(事業所得、譲渡所得など)に該当するかは、その人の活動実態によって判断が異なる可能性があり、非常に複雑です。また、仮想通貨の価格変動も考慮して日本円換算の損益を計算する必要があるなど、計算プロセスも煩雑です。

NFT取引を行う際は、必ずご自身の責任で税金に関する情報を収集し、必要に応じて税理士や税務署などの専門家に相談することを強く推奨します。安易な自己判断は、後々の追徴課税などのリスクにつながる可能性があります。

④ 詐欺やハッキングのリスク

利便性が高く開かれた市場である一方、NFTの世界は詐欺やハッキングといったサイバー犯罪の標的になりやすいという大きなリスクを抱えています。自己資産を守るためには、セキュリティ意識を常に高く持つことが不可欠です。

代表的な詐欺・ハッキングの手口には、以下のようなものがあります。

- フィッシング詐欺: 最も一般的な手口の一つです。偽のメールやSNSのダイレクトメッセージ(DM)を送りつけ、有名なNFTマーケットプレイスやプロジェクトの公式サイトを装った偽サイトに誘導します。そこでウォレットを接続させたり、秘密鍵やシードフレーズを入力させたりして、ウォレット内の資産を根こそぎ盗み取ります。

- ラグプル(Rug Pull): NFTプロジェクトの運営者が、資金調達だけを目的としてプロジェクトを立ち上げ、購入者から資金(仮想通貨)が集まった段階で、突然プロジェクトを放棄して資金を持ち逃げする詐欺です。

- 偽(コピー)NFTの販売: 有名なクリエイターの人気作品を無断でコピーし、あたかも本物であるかのように見せかけて販売する詐欺。ブロックチェーン上で確認すれば偽物であることは分かりますが、初心者は騙されてしまう可能性があります。

- 安易なフリーミントへの誘導: 「無料でNFTがもらえる」といった甘い言葉でDMを送り、怪しいサイトに誘導してウォレットを接続させ、詐欺的なトランザクションを承認(署名)させて資産を盗む手口。

これらのリスクから身を守るために、以下の対策を徹底しましょう。

- シードフレーズと秘密鍵は絶対に教えない: これらはウォレットの全資産にアクセスするための「マスターキー」です。いかなる理由があっても、他人に見せたり、ウェブサイトに入力したりしてはいけません。 公式のサポート担当者が尋ねてくることも絶対にありません。

- 公式サイトはブックマークからアクセスする: SNSやメールのリンクから安易にアクセスせず、必ず公式サイトをブックマークしておき、そこからアクセスする癖をつけましょう。

- 知らないDMや怪しいリンクは無視する: 特にDiscordやX(旧Twitter)での見知らぬ人からのDMには注意が必要です。魅力的な儲け話には裏があると考えましょう。

- トランザクションの内容をよく確認する: ウォレットで取引を承認(署名)する前には、どのような操作を許可しようとしているのか、内容をよく確認する習慣をつけましょう。

NFTの世界では、「自分の資産は自分で守る」という原則が何よりも重要です。

NFTにはどんな種類がある?具体例を紹介

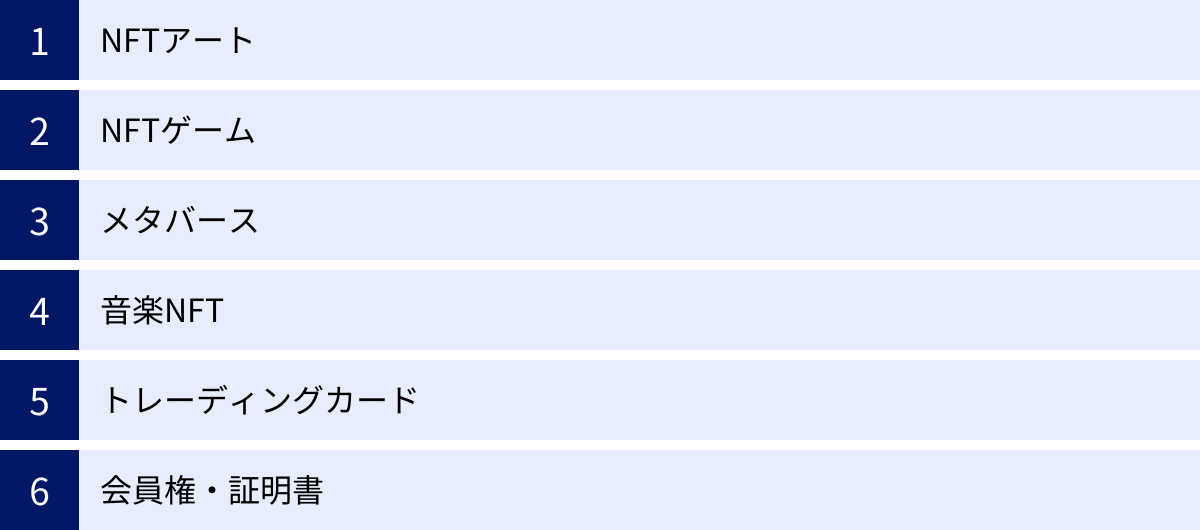

NFTはデジタルアートだけでなく、非常に多岐にわたる分野で活用が進んでいます。その応用範囲の広さが、NFTの将来性を示しているとも言えるでしょう。ここでは、代表的なNFTの種類を、具体的な活用シナリオを交えながら紹介します。

NFTアート

NFTアートは、NFTの存在を世に知らしめた最も象徴的な分野です。デジタルイラスト、CGアート、ドット絵(ピクセルアート)、写真、GIFアニメーションなど、あらゆる形式のデジタルアート作品がNFTとして取引されています。

前述の通り、NFTによってデジタルアートに唯一性と所有権が与えられたことで、これまで価値を付けにくかったデジタル作品が、物理的な絵画と同様に資産として扱われるようになりました。これにより、デジタルクリエイターは自身の作品を直接コレクターに販売し、正当な収益を得ることが可能になりました。

有名なアーティストの作品が高額で取引される事例が注目されがちですが、無名のクリエイターでも、作品の魅力やコンセプト、コミュニティ形成などによってファンを獲得し、成功を収めるチャンスがあるのがNFTアート市場の面白さです。購入者側も、単なる画像の所有だけでなく、お気に入りのクリエイターを初期から応援する「パトロン」のような感覚や、将来の価値上昇を期待する投資的な側面、同じコレクションの保有者同士で繋がるコミュニティへの参加権など、多様な価値を見出しています。

NFTゲーム

NFTゲームは、「ブロックチェーンゲーム」とも呼ばれ、ゲームと経済活動を結びつけた新しいジャンルのゲームです。従来のゲームとの最大の違いは、ゲーム内のアイテムやキャラクター、土地などがNFTとしてプレイヤー自身の資産になる点です。

従来のオンラインゲームでは、プレイヤーがどれだけ時間やお金を費やして強力なアイテムを手に入れても、その所有権はゲームの運営会社にあり、サービスが終了すれば全てのデータは消えてしまいました。また、ゲームアカウントやアイテムの現金取引(RMT)は、多くの場合、利用規約で禁止されていました。

しかしNFTゲームでは、アイテムなどがプレイヤーのウォレットで管理されるNFTであるため、以下のようなことが可能になります。

- 資産としての所有: ゲーム内で獲得したNFTアイテムは、プレイヤーが真に所有する資産となります。ゲームの運営会社が一方的に没収することはできず、サービスが終了してもNFT自体はブロックチェーン上に残ります。

- 自由な売買: NFTマーケットプレイスを通じて、手に入れたアイテムやキャラクターを他のプレイヤーと自由に売買し、仮想通貨などの現実の収益を得ることができます。これは「Play to Earn(P2E:遊んで稼ぐ)」と呼ばれ、NFTゲームの大きな魅力となっています。

- 相互運用性: 理論上は、あるゲームで手に入れたNFTアイテムを、別の対応するゲームでも使用するといった、プラットフォームを超えた相互運用性も期待されています。

この「遊ぶことが収益に繋がる」という新しい体験は、世界中のゲーマーを惹きつけており、ゲーム業界に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

メタバース

メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間のことです。ユーザーはアバターとなってその空間に入り込み、他者と交流したり、イベントに参加したり、経済活動を行ったりします。このメタバースの世界とNFTは非常に親和性が高く、メタバース内の経済圏を支える基盤技術として活用されています。

メタバース内でNFTが利用される代表的な例は以下の通りです。

- 土地(LAND): メタバース内の仮想の土地がNFTとして販売されます。ユーザーはその土地を購入して、建物を建てたり、イベントを開催したり、他のユーザーに貸し出したりすることができます。人気のエリアの土地は高値で取引されることもあり、仮想空間上の不動産投資としての側面も持っています。

- アバターやウェアラブルアイテム: ユーザーが操作するアバターそのものや、アバターが身につける洋服、靴、アクセサリーなどがNFTとして販売されます。有名ファッションブランドがメタバース上でデジタルウェアを販売するなど、新しい自己表現とビジネスの場となっています。

- アート作品の展示: メタバース内にバーチャルな美術館(ギャラリー)を建設し、NFTアートを展示・販売することもできます。現実世界では不可能な空間演出も可能で、新たなアート体験を提供します。

NFTは、メタバースという仮想世界における「所有権」を定義し、経済活動を成立させるための不可欠な要素として機能しています。

音楽NFT

音楽NFTは、楽曲の音源データやジャケットアート、ライブ映像などをNFT化したものです。これもまた、クリエイター(ミュージシャン)とファンの関係性を変える可能性を秘めています。

音楽NFTには、以下のようなメリットがあります。

- クリエイターへの直接的な収益還元: 従来の音楽業界では、収益の多くがレコード会社や配信プラットフォームなどの中間業者に渡っていました。音楽NFTでは、ファンがミュージシャンから直接作品を購入するため、クリエイターの収益率が高まります。

- 二次流通ロイヤリティ: NFTアートと同様に、二次流通市場で作品が転売されるたびに、売上の一部がロイヤリティとしてミュージシャンに還元される仕組みを導入できます。

- 新たなファンエンゲージメント: 単に楽曲を聴くだけでなく、「楽曲の権利の一部を所有する」という新しい体験をファンに提供できます。例えば、楽曲の著作権(原盤権)の一部を分割してNFTとして販売し、その楽曲から得られるストリーミング収益などをNFT保有者に分配するといったモデルも登場しています。これにより、ファンは単なる消費者ではなく、アーティストを支えるパートナーのような存在になります。

音楽NFTは、アーティストが主導権を持って自身の作品をマネタイズし、ファンとより深い関係を築くための強力なツールとなりつつあります。

トレーディングカード

デジタル版のNFTトレーディングカードも人気のジャンルです。プロスポーツ選手の決定的なプレイシーンの動画や、人気アニメ・漫画のキャラクターイラストなどが、シリアルナンバー付きの限定NFTカードとして発行されます。

物理的なトレーディングカードと同様に、希少性の高いカードはコレクターの間で高値で取引されます。NFTであることのメリットは、偽造される心配がなく、保管場所に困らず、オンラインで瞬時に世界中の人と売買できる点です。また、カードの所有履歴が全てブロックチェーンに記録されるため、その価値や信頼性が担保されます。

会員権・証明書

NFTの「唯一性の証明」という機能は、アートやゲームだけでなく、より実用的な分野でも活用が期待されています。その一つが、会員権や各種証明書としての利用です。

- 会員権・チケット: 特定のオンラインコミュニティへの参加権や、限定イベントへの入場券をNFTとして発行する事例が増えています。NFTは偽造が難しく、P2Pでの譲渡も容易なため、チケットの不正転売防止にも役立つと期待されています。また、「特定のNFTを持っている人だけが入れる」といった限定感は、コミュニティの価値を高める効果もあります。

- 各種証明書: 大学の卒業証明書や資格の修了証、職務経歴書などをNFT化する取り組みも始まっています。ブロックチェーン上に記録されることで、経歴の詐称を防ぎ、採用活動などでの本人確認を効率化できる可能性があります。

このように、NFTは「価値の証明」や「権利の証明」が必要とされるあらゆる場面で応用できるポテンシャルを秘めており、今後さらに私たちの生活に身近な存在になっていくことが予想されます。

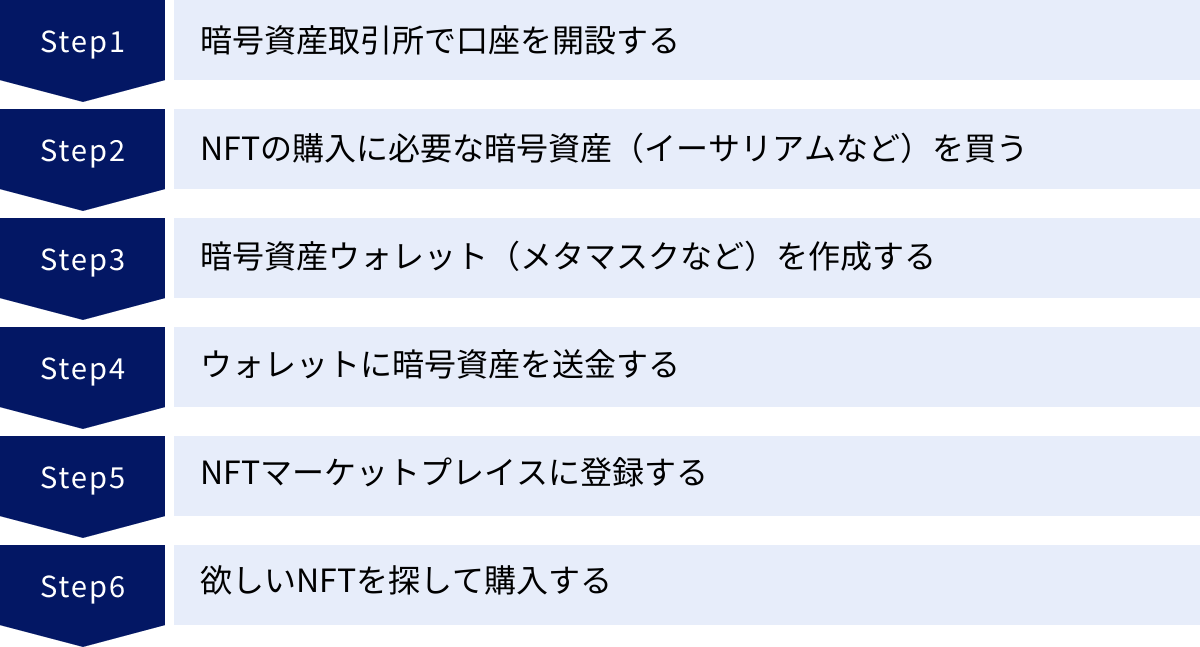

初心者でも簡単!NFTの始め方・買い方6ステップ

NFTの世界に興味を持ったら、次はいよいよ実際にNFTを購入してみましょう。一見すると複雑に思えるかもしれませんが、手順を一つずつ踏んでいけば、初心者でも決して難しくはありません。ここでは、最も一般的なイーサリアム(ETH)を使ってNFTを購入するまでの流れを、6つのステップに分けて具体的に解説します。

① 暗号資産取引所で口座を開設する

NFTを購入するためには、まずその代金となる暗号資産(仮想通貨)を用意する必要があります。海外の主要なNFTマーケットプレイスの多くは、イーサリアム(ETH)を基軸通貨として採用しているため、まずは日本円をイーサリアムに交換するための場所が必要です。その役割を果たすのが「暗号資産取引所」です。

ステップの目的:日本円で暗号資産(主にイーサリアム)を購入できる環境を整える。

- 取引所を選ぶ: 日本国内には、金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者が運営する取引所が複数あります。手数料の安さ、取り扱い通貨の種類、アプリの使いやすさなどを比較して、自分に合った取引所を選びましょう。初心者の方は、大手で利用者が多く、操作が分かりやすい取引所から始めるのがおすすめです。

- 口座開設を申し込む: 選んだ取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスやパスワードを登録して申し込みを開始します。

- 本人確認を行う: 法律に基づき、本人確認が必須となります。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類をスマートフォンで撮影し、オンラインで提出するのが一般的です。「かんたん本人確認」のような仕組みを使えば、最短で即日〜数日で審査が完了し、口座が開設されます。

まずはこの最初のステップとして、暗号資産取引所の口座を準備しましょう。

② NFTの購入に必要な暗号資産(イーサリアムなど)を買う

口座開設が完了したら、次にNFTの購入資金となるイーサリアム(ETH)を日本円で購入します。

ステップの目的:NFTマーケットプレイスで実際に使用する通貨(イーサリアム)を手に入れる。

- 日本円を入金する: 作成した取引所の口座に、日本円を入金します。入金方法は、銀行振込やインターネットバンキングからの即時入金など、取引所によって様々です。

- イーサリアム(ETH)を購入する: 入金が反映されたら、取引所のプラットフォーム上でイーサリアムを購入します。購入する金額は、欲しいNFTの価格だけでなく、後述するガス代(手数料)も見越して、少し多めに用意しておくのがポイントです。最初は少額(1万円〜3万円程度)から試してみるのが良いでしょう。

これで、NFTを購入するための「軍資金」の準備が整いました。このイーサリアムは、まだ取引所の口座内にある状態です。

③ 暗号資産ウォレット(メタマスクなど)を作成する

次に、購入した暗号資産や、これから手に入れるNFTを保管・管理するための「デジタル上のお財布」である「ウォレット」を作成します。取引所が「銀行」だとすれば、ウォレットは個人の「財布」に例えられます。

数あるウォレットの中でも、最も広く利用されているのが「MetaMask(メタマスク)」です。多くのNFTマーケットプレイスに対応しており、PCのブラウザ拡張機能やスマートフォンのアプリとして利用できます。

ステップの目的:暗号資産やNFTを自分で管理・保管し、NFTマーケットプレイスに接続するための「財布」を作る。

- MetaMaskをインストールする: MetaMaskの公式サイトから、利用しているブラウザ(Chrome, Firefoxなど)の拡張機能、またはスマートフォンのアプリをインストールします。偽サイトが多いため、必ず公式サイトからダウンロードしてください。

- ウォレットを新規作成する: インストール後、画面の指示に従って新しいウォレットを作成します。

- 【最重要】シードフレーズを記録・保管する: ウォレット作成の過程で、「シードフレーズ(またはリカバリーフレーズ)」と呼ばれる12個(または24個)の英単語が表示されます。これは、ウォレットを復元するための唯一のマスターキーです。このシードフレーズを他人に知られると、ウォレット内の全資産を盗まれてしまいます。

- 絶対にデジタルデータ(スクリーンショット、メモ帳など)で保存しない。

- 紙に正確に書き写し、他人の目に触れない安全な場所に物理的に保管する。

- 絶対に誰にも教えない。(サポート担当者なども絶対に聞きません)

このシードフレーズの管理は、NFTを安全に楽しむ上で最も重要な鉄則です。

④ ウォレットに暗号資産を送金する

財布の準備ができたら、銀行(取引所)からお金(イーサリアム)を移します。つまり、暗号資産取引所で購入したイーサリアムを、先ほど作成したMetaMaskウォレットに送金します。

ステップの目的:取引所にあるイーサリアムを、実際にNFTの支払いに使える個人のウォレットに移す。

- ウォレットアドレスをコピーする: MetaMaskを開き、上部に表示されている「0x」から始まる英数字の羅列(これがあなたのウォレットアドレス)をコピーします。

- 取引所で送金手続きを行う: 暗号資産取引所のサイトまたはアプリにログインし、イーサリアムの「送金」または「出金」メニューを選択します。

- 送金先情報を入力する: 送金先(宛先)アドレスの欄に、先ほどコピーしたMetaMaskのウォレットアドレスを貼り付けます。送金額を入力し、手続きを完了します。

注意点:ウォレットアドレスを1文字でも間違えると、送金したイーサリアムは二度と戻ってきません(セルフGOX)。必ずコピー&ペーストを利用し、最初の送金は少額でテストすることをおすすめします。

数分〜数十分後、MetaMaskウォレットにイーサリアムが着金していることを確認できれば、このステップは完了です。

⑤ NFTマーケットプレイスに登録する

いよいよ、NFTが売買されている「市場」であるNFTマーケットプレイスにアクセスします。世界最大手の「OpenSea(オープンシー)」をはじめ、国内外に様々なマーケットプレイスが存在します。

ステップの目的:NFTを探したり購入したりできる「お店」に入り、自分のウォレットを接続して買い物ができる状態にする。

- マーケットプレイスにアクセスする: 利用したいNFTマーケットプレイスの公式サイトにアクセスします。ここでもフィッシング詐欺を避けるため、公式サイトのURLをブックマークしておきましょう。

- ウォレットを接続する: サイトの右上などにある「接続(Connect)」ボタンを押し、ウォレットの選択肢から「MetaMask」を選びます。MetaMaskが起動し、接続の許可を求められるので、承認します。

- プロフィールを設定する: ウォレットを接続するだけで、多くの場合アカウント登録は完了です。必要に応じて、ユーザー名やプロフィール画像などを設定します。

これで、あなたのウォレットがNFTマーケットプレイスと連携され、いつでもNFTを購入できる状態になりました。

⑥ 欲しいNFTを探して購入する

全ての準備が整いました。あとはマーケットプレイス内を散策し、あなたの心惹かれるNFTを探して購入するだけです。

ステップの目的:気に入ったNFTを見つけ、実際に購入手続きを完了させる。

- NFTを探す: ランキングやカテゴリー、検索窓などを使って、興味のあるNFTプロジェクトやクリエイターの作品を探します。

- 購入方法を確認する: NFTの販売方法には、主に固定価格で販売される「Buy Now(今すぐ購入)」と、入札形式の「Auction(オークション)」があります。

- 購入手続きに進む:

- 「Buy Now」の場合: 「Buy Now」ボタンを押し、表示される内容(NFTの価格+ガス代の見積もり)を確認します。

- 「Auction」の場合: 入札したい価格を入力して「Place Bid(入札)」します。オークション終了時に最高額入札者となっていれば、購入の権利を得られます。

- ウォレットで取引を承認する: 購入ボタンを押すと、MetaMaskが起動し、最終的な確認画面が表示されます。支払う合計金額(NFT価格+ガス代)をよく確認し、問題がなければ「確認」または「承認」ボタンを押します。

- 購入完了: ブロックチェーン上で取引が処理されるまで少し待ちます。処理が完了すると、購入したNFTがあなたのウォレットに送られ、マーケットプレイスのプロフィールページなどで確認できるようになります。

おめでとうございます!これであなたもNFTホルダーの仲間入りです。最初は戸惑うかもしれませんが、この一連の流れを一度経験すれば、次からはスムーズに取引できるようになるでしょう。

NFTの出品・作り方

NFTは購入するだけでなく、自分で作成して販売することもできます。あなたが描いたイラスト、撮影した写真、制作した音楽など、あらゆるデジタルデータをNFTとして出品し、クリエイターとして活動することが可能です。ここでは、NFTを出品(ミント)するための基本的な手順を解説します。

販売したいデジタルデータを用意する

まず最初に、NFT化して販売したいデジタル作品を用意する必要があります。基本的には、著作権を自分自身が保有しているオリジナル作品であることが大前提です。他人の著作物を無断でNFT化することは、著作権侵害にあたる違法行為ですので、絶対に行わないでください。

NFTにできるデジタルデータの種類は非常に多様です。

- 画像ファイル: JPEG, PNG, GIF, SVG など(イラスト、CG、ドット絵、写真など)

- 動画ファイル: MP4, MOV など(ショートムービー、アニメーションなど)

- 音声ファイル: MP3, WAV など(オリジナル楽曲、効果音など)

- 3Dモデルファイル: GLB, GLTF など(メタバース用アイテムなど)

作品が完成したら、出品の準備は半分完了です。作品のコンセプトやストーリー、ターゲットとするコレクター層などを考えておくと、後の出品作業がスムーズに進みます。特に、一つのテーマに基づいたコレクションとして複数の作品を展開すると、ファンがつきやすくなる傾向があります。

重要なのは、単にデータを用意するだけでなく、その作品が持つ物語や価値をどのように伝えるかを考えることです。なぜこの作品を作ったのか、どのような思いが込められているのか、といった背景情報が、コレクターの購入意欲を刺激する重要な要素となります。

NFTマーケットプレイスで出品手続きをする

デジタルデータの準備ができたら、NFTマーケットプレイスで出品手続きを行います。このNFTを作成してブロックチェーン上に記録するプロセスを「ミント(Mint)」と呼びます。ここでは、世界最大手のOpenSeaを例に、一般的な出品(ミント)の流れを説明します。

- コレクションを作成する:

多くのマーケットプレイスでは、まず作品を格納する「コレクション」を作成します。これは、個々の作品をまとめるアルバムやフォルダのようなものです。コレクションのページには、ロゴ画像、バナー画像、コレクション名、説明文、ロイヤリティ設定などを入力します。- ロイヤリティ設定: ここで、二次流通時に受け取るロイヤリティの割合(例:5%〜10%)を設定します。これがクリエイターとしての継続的な収益源となるため、慎重に設定しましょう。

- NFTアイテムを作成(ミント)する:

コレクション内に、個別のNFTアイテムを追加していきます。出品ページの「作成(Create)」ボタンなどから、以下の情報を入力します。- アップロード: 用意したデジタルデータ(画像、動画など)をアップロードします。

- 名前(Name): NFT作品のタイトルをつけます。

- 外部リンク(External Link): 作品の詳細を解説する自分のウェブサイトやポートフォリオへのリンクを任意で設定できます。

- 説明(Description): 作品のコンセプトやストーリー、仕様などを詳しく記述します。ここでの説明が作品の魅力を伝える上で非常に重要です。

- プロパティ(Properties): 作品の属性や特徴を「タイプ:キャラクター」「背景:青」のようにタグ付けできます。これはコレクションの希少性を分かりやすく示すために役立ちます。

- 供給量(Supply): 発行するNFTの数量を決めます。1点ものの場合は「1」に設定します。

- ブロックチェーンの選択: どのブロックチェーン上でミントするかを選択します。イーサリアム(Ethereum)が一般的ですが、ガス代を抑えたい場合はポリゴン(Polygon)なども選択肢になります。

- 販売設定を行う:

ミントが完了したら、次にそのNFTをどのように販売するかを設定します。- 固定価格(Fixed Price): 「〇〇ETHで販売する」というように、決まった価格を設定します。

- オークション(Auction): 開始価格を設定し、最も高い価格を提示した人に販売するオークション形式です。期間を設定することもできます。

- 価格と販売期間を設定し、出品(List for sale)を完了します。この際、初回出品時などにウォレットでの承認(署名)と、場合によってはガス代の支払いが必要になります。

なお、OpenSeaなどの一部のマーケットプレイスでは「Lazy Minting(レイジーミント)」という機能が導入されています。これは、出品時点ではブロックチェーンへの書き込みを行わず、実際にNFTが購入されたタイミングでミントが行われる仕組みです。これにより、出品者はミント時のガス代を負担する必要がなくなり、より気軽にNFTの出品を試すことができます(ガス代は購入者が負担します)。

これであなたの作品がNFTとしてマーケットプレイスに並び、世界中の人々が購入できるようになりました。出品後は、X(旧Twitter)などのSNSで作品の宣伝を行い、コレクターの目に留まるよう努力することも重要です。

主要なNFTマーケットプレイスを紹介

NFTを売買するためには、NFTマーケットプレイスの利用が不可欠です。マーケットプレイスには、日本円での決済に対応し初心者にも優しい国内のサービスと、取扱量や種類が豊富な海外のサービスがあります。それぞれの特徴を理解し、自分の目的やレベルに合った場所を選ぶことが大切です。

国内のNFTマーケットプレイス

国内のマーケットプレイスは、日本語に完全対応しており、日本円での決済(クレジットカードや銀行振込)が可能な場合があるなど、初心者にとって参入障壁が低いのが大きな魅力です。

| マーケットプレイス名 | 主な特徴 |

|---|---|

| Coincheck NFT | 暗号資産取引所Coincheckが運営。Coincheckの口座があればすぐに利用可能。オフチェーン取引(Coincheckのプライベートな環境での取引)のため、購入・出品時のガス代が不要なのが最大の特徴。 |

| Adam byGMO | GMOインターネットグループが運営。日本円決済(クレジットカード・銀行振込)に対応。二次流通時のロイヤリティ機能も完備。著名なクリエイターやアイドルのNFTも扱っている。 |

| LINE NFT | メッセージアプリLINEのプラットフォーム上で展開。独自の「LINE Blockchain」を使用しており、ガス代がかからない。LINEアカウントがあれば始められ、LINE Payでの決済も可能なため、暗号資産に不慣れな初心者でも利用しやすい。 |

| Rakuten NFT | 楽天グループが運営。楽天IDで利用でき、楽天ポイントを使ったり貯めたりできるのが特徴。スポーツやアニメ、アイドルなど、楽天グループの強みを活かしたエンタメ系のNFTが豊富。 |

Coincheck NFT

暗号資産取引所であるコインチェック株式会社が運営するマーケットプレイスです。最大のメリットは、Coincheckの取引口座間でNFTを送付するオフチェーン取引を採用しているため、取引時のガス代(ネットワーク手数料)が発生しないことです。イーサリアムのガス代高騰を気にせず、気軽にNFTの売買を試せるため、初心者には非常に魅力的です。取り扱いコンテンツも、人気NFTゲームのアイテムや有名クリエイターのアートなど、徐々に拡大しています。

参照:Coincheck NFT 公式サイト

Adam byGMO

GMOインターネットグループのGMOアダム株式会社が運営しています。クレジットカードや銀行振込による日本円での決済に対応している点が大きな特徴で、暗号資産を保有していなくてもNFTを購入できます。二次流通時のロイヤリティもクリエイターに還元される仕組みが整っており、安心して利用できるプラットフォームです。コンテンツホルダーが公式に出品する一次販売が中心で、質の高いNFTが揃っています。

参照:Adam byGMO 公式サイト

LINE NFT

LINE Xenesis株式会社が運営する、メッセージアプリ「LINE」のユーザーにとって最も身近なNFTマーケットプレイスの一つです。LINE独自のブロックチェーン「LINE Blockchain」を基盤としており、ガス代がかからない点が特徴です。LINEアカウントと連携し、LINE Payや暗号資産LINKを使って決済できるため、普段使っているアプリの延長でNFTの売買が可能です。人気キャラクターのNFTなどが限定販売されることもあります。

参照:LINE NFT 公式サイト

Rakuten NFT

楽天グループ株式会社が運営するマーケットプレイスです。楽天IDでログインでき、決済に楽天ポイントを利用したり、購入でポイントを貯めたりできる点がユニークです。アニメ、スポーツ、音楽など、楽天が持つ幅広いネットワークを活かしたエンターテイメント系のコンテンツが充実しています。日本円(クレジットカード)での決済が基本となるため、暗号資産を持っていないユーザーでも手軽に始められます。

参照:Rakuten NFT 公式サイト

海外のNFTマーケットプレイス

海外のマーケットプレイスは、世界中のユーザーが利用しているため、作品数、取引量ともに国内とは比較にならない規模を誇ります。多様なNFTに触れたい、グローバルな市場で取引したいという方には海外のサービスがおすすめです。ただし、基本的に英語対応で、決済は暗号資産(主にETH)となります。

| マーケットプレイス名 | 主な特徴 |

|---|---|

| OpenSea | 世界最大級の取引量とユーザー数を誇る、名実ともにNo.1のNFTマーケットプレイス。圧倒的な品揃えで、あらゆるジャンルのNFTが見つかる。イーサリアム、Polygon、Solanaなど複数のブロックチェーンに対応。 |

| Magic Eden | Solanaブロックチェーン基盤で最大のNFTマーケットプレイス。Solanaは処理速度が速く、ガス代が非常に安いことで知られており、低コストでNFT取引が可能。 |

| LooksRare | OpenSeaの競合として登場。「LooksRare」という名の通り、見た目を重視したキュレーションや、取引を行うことで独自トークン$LOOKSが報酬として得られるインセンティブ設計が特徴。 |

| Rarible | OpenSeaと並ぶ老舗の大手マーケットプレイス。マルチチェーン対応を進めており、イーサリアム、Tezos、Flowなど複数のブロックチェーン上のNFTを扱える。ガバナンストークン$RARIを発行し、分散型運営を目指している。 |

OpenSea

NFTの世界に足を踏み入れるなら、まず知っておくべき「王者」的な存在です。2017年に設立され、取引量、ユーザー数、出品数、全てにおいて圧倒的な規模を誇ります。アート、ゲーム、メタバース、音楽など、考えられるほぼ全てのジャンルのNFTがここで取引されており、「NFTを探すならまずOpenSea」と言われるほどの品揃えです。イーサリアムだけでなく、ガス代の安いPolygonや高速なSolanaなど、複数のブロックチェーンに対応している点も強みです。

参照:OpenSea 公式サイト

Magic Eden

Solanaブロックチェーンに特化したマーケットプレイスとしては最大手です。Solanaは、イーサリアムに比べて取引の処理速度が非常に速く、ガス代(取引手数料)が格段に安いという特徴があります。そのため、低コストで気軽にNFTの売買やミントを試したいユーザーや、頻繁に取引を行うゲームユーザーなどから絶大な支持を集めています。急成長を遂げているSolanaエコシステムの中心的なプラットフォームです。

参照:Magic Eden 公式サイト

LooksRare

「By NFT People, for NFT People(NFTピープルのための、NFTピープルによる)」をスローガンに掲げ、OpenSeaへの対抗馬として2022年に登場しました。最大の特徴は、プラットフォーム上でNFTを売買すると、その取引手数料が独自トークンである$LOOKSの保有者に還元され、さらに取引を行ったユーザー自身も$LOOKSを報酬として受け取れるという独自の経済圏(トークノミクス)を設計している点です。コミュニティ主導の運営を目指しています。

参照:LooksRare 公式サイト

Rarible

OpenSeaと並んで古くから存在する大手マーケットプレイスの一つです。早くからマルチチェーン対応を進めており、イーサリアムのほか、ガス代が安く環境負荷が少ないとされるTezosブロックチェーンや、NBA Top Shotなどで有名なFlowブロックチェーンなど、複数の選択肢をユーザーに提供しています。また、プラットフォームの方向性を決める投票に参加できるガバナンストークン「$RARI」を発行しており、中央集権的な運営から分散型自律組織(DAO)への移行を目指している先進的なプラットフォームです。

参照:Rarible 公式サイト

NFTの将来性

NFTは一過性のブームなのでしょうか、それとも未来のスタンダードになるのでしょうか。市場の浮き沈みはありつつも、その基盤となる技術が持つポテンシャルは非常に大きく、様々な分野での活用が期待されています。ここでは、NFTの将来性を考える上での2つの重要な視点を解説します。

様々な業界での活用が期待される

現在、NFTと聞くとアートやゲームを連想する人が多いかもしれませんが、その本質的な価値は「ブロックチェーン上で、唯一無二の価値や権利を証明できる」という点にあります。この機能は、エンターテイメント業界以外にも、社会の様々なシーンで応用できる可能性を秘めています。

以下は、将来的にNFTの活用が期待される分野の例です。

- 不動産・会員権:

高額な不動産の所有権をNFT化し、小口化して販売することで、より多くの人が不動産投資に参加しやすくなる可能性があります。また、高級リゾートの会員権やゴルフ会員権をNFTにすることで、偽造を防ぎ、会員権の流動性(売買のしやすさ)を高めることができます。取引履歴が透明であるため、安心して売買ができます。 - 証明書・ID:

大学の卒業証明書や資格の修了証、企業の社員証などをNFTとして発行する活用法です。ブロックチェーン上に記録されるため偽造や改ざんが困難であり、個人の経歴やスキルの信頼性を客観的に証明する手段となります。これにより、就職・転職活動における経歴確認のプロセスが大幅に効率化される可能性があります。 - サプライチェーン管理:

高級ブランド品や医薬品、食品などの生産・流通過程の各段階で情報をNFTに紐づけて記録していくことで、製品のトレーサビリティ(追跡可能性)を確保できます。消費者は、製品が本物であることや、どこで生産され、どのようなルートで自分の手元に届いたのかを正確に知ることができ、偽造品の排除や食の安全に貢献します。 - 投票システム:

選挙や株主総会などでの投票券をNFTとして配布することで、「一人一票」の原則を厳格に守り、不正投票や二重投票を防ぐことができます。スマートコントラクトを利用すれば、開票作業の自動化と透明化も実現可能です。

このように、NFTはデジタルエンタメの枠を超え、現実社会の様々な契約や証明のあり方を、より安全で、透明で、効率的なものに変革するポテンシャルを秘めています。これらの実用的なユースケースが普及していくことで、NFTは社会インフラの一部として定着していくでしょう。

大手企業の参入による市場拡大

NFTの将来性を占うもう一つの大きな指標が、世界的な大手企業の相次ぐ市場参入です。

当初、NFT市場は個人のクリエイターや暗号資産に詳しいアーリーアダプターが中心でした。しかし、その市場規模と影響力が拡大するにつれて、様々な業界のリーディングカンパニーがNFTを活用したビジネスに乗り出しています。

- ファッション・ラグジュアリーブランド: 有名ブランドが、デジタル上で着用できるウェアラブルアイテムや、限定コレクションのNFTを発売。メタバース空間でのブランド体験を提供し、新たな顧客層との接点を創出しています。

- スポーツ業界: プロスポーツリーグやクラブが、選手の決定的なプレイシーンを「モーメント」としてNFT化したり、ファンクラブの会員証をNFTで発行したりしています。ファンとの新しいエンゲージメントを築く手段として活用されています。

- エンターテイメント・メディア企業: 大手の映画会社や音楽レーベルが、自社の保有するIP(知的財産)を活用したNFTコレクションを展開。ファンアイテムとしてだけでなく、保有者に特典を与えるユーティリティを付与しています。

- IT・プラットフォーマー: 世界的なSNSプラットフォームがプロフィール画像にNFTを設定できる機能を導入したり、大手ソフトウェア企業がNFT作成ツールを提供したりするなど、インフラ面からのサポートも進んでいます。

これらの大手企業の参入は、NFT市場に大きな信頼性と資金をもたらし、一般層への普及を加速させる重要な原動力となります。企業のマーケティング活動を通じてNFTに触れる機会が増えることで、これまでNFTに馴染みのなかった人々にもその価値が認知され、市場はさらに成熟していくことが予想されます。

法整備や技術的な課題はまだ残されていますが、実用的な活用事例の増加と大手企業の参入という二つの大きな流れは、NFTが今後も成長を続けるであろうことを強く示唆しています。

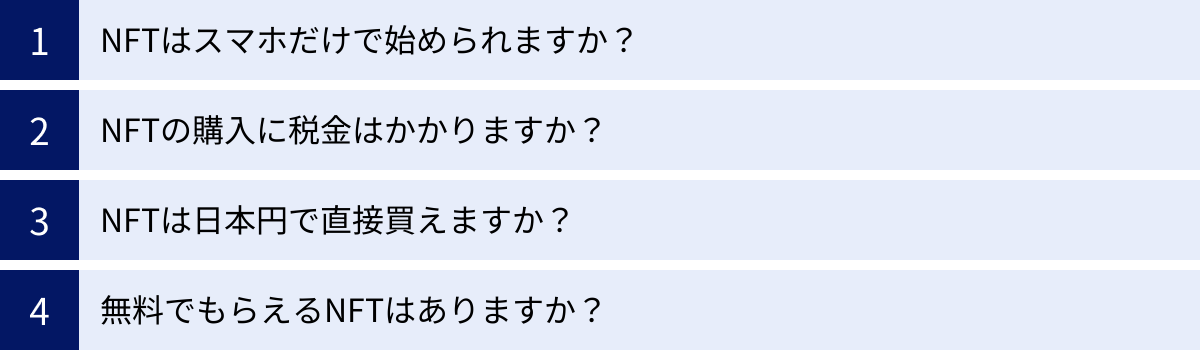

NFTに関するよくある質問

これからNFTを始めようとする方が抱きがちな、素朴な疑問や不安について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

NFTはスマホだけで始められますか?

はい、スマートフォンだけでNFTを始めることは十分に可能です。

現在、NFTを始めるために必要な各ステップのサービスは、その多くがスマートフォンアプリに対応しています。

- 暗号資産取引所: 国内の主要な取引所は、口座開設から日本円の入金、暗号資産の購入まで、全てスマートフォンアプリで完結できます。

- ウォレット: 最も一般的なウォレットであるMetaMask(メタマスク)も、iOS版とAndroid版のアプリが提供されています。

- NFTマーケットプレイス: OpenSeaなどの主要なマーケットプレイスも、スマートフォンのブラウザからアクセスし、MetaMaskアプリと連携させることで利用できます。一部のマーケットプレイスは専用アプリも提供しています。

そのため、PCを持っていなくても、スマートフォン一台でNFTの購入・管理・売却といった一連のプロセスを行うことができます。

ただし、画面の大きさや操作性の観点から、NFTの情報をじっくり調べたり、複雑な操作を行ったりする際には、PCの方が作業しやすいと感じる場面もあります。まずはスマートフォンで始めてみて、必要に応じてPCでの操作も試してみる、という形が良いでしょう。

NFTの購入に税金はかかりますか?

はい、NFTの取引で利益が出た場合、原則として税金(所得税)がかかります。

NFTをめぐる税務のルールはまだ発展途上ですが、2023年1月に国税庁が公表したFAQ(よくある質問への回答)により、基本的な考え方が示されました。(参照:国税庁「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)

ポイントは以下の通りです。

- 利益が出たら課税対象: NFTを売却して得た利益(売却価格から購入価格と手数料を引いたもの)は、所得税の課税対象となります。

- 原則として「雑所得」: 会社員などの給与所得者がNFTの売買で得た利益は、多くの場合「雑所得」に分類されます。

- 確定申告の必要性: 雑所得の合計額が年間で20万円を超えた場合、原則として確定申告を行う必要があります。

- 仮想通貨での利益も課税対象: NFTの購入に使用した暗号資産(例:イーサリアム)が、購入した時点よりも値上がりしていた場合、その値上がり益(NFTの取得価額との差額)も課税対象となる場合があります。

このように、NFTの税金計算は非常に複雑です。取引履歴はすべてご自身で記録・管理し、利益が出た場合や判断に迷う場合は、必ず税理士や所轄の税務署に相談するようにしてください。

NFTは日本円で直接買えますか?

一部の国内NFTマーケットプレイスでは、日本円で直接購入することが可能です。

- Adam byGMOやRakuten NFTなどの国内マーケットプレイスでは、クレジットカード決済や銀行振込に対応しており、暗号資産を持っていなくても日本円でNFTを購入できます。これは、NFTを初めて体験する初心者にとって非常に大きなメリットです。

- LINE NFTでは、LINE Payを使って日本円で決済することも可能です。

一方で、OpenSeaをはじめとする海外の主要なNFTマーケットプレイスでは、依然として暗号資産(主にイーサリアムETH)での決済が主流です。世界中の多様なNFTを取引したい場合は、暗号資産を用意する必要があります。

結論として、「買えるが、買える場所や選択肢は限られる」というのが現状です。まずは日本円で買える国内のマーケットプレイスでNFTに触れてみて、慣れてきたら暗号資産を使って海外のマーケットプレイスに挑戦するというステップアップがおすすめです。

無料でもらえるNFTはありますか?

はい、あります。無料、またはごくわずかなコストでNFTを手に入れる方法はいくつか存在します。

- フリーミント(Free Mint):

これは、NFTプロジェクトがプロモーションなどの目的で、NFT本体の価格を無料にしてミント(発行)させるイベントのことです。誰でも無料でNFTを手に入れるチャンスですが、ミントするためのガス代(ネットワーク手数料)は別途自己負担となる場合がほとんどです。また、人気プロジェクトのフリーミントは競争が激しく、すぐに終了してしまうこともあります。 - エアドロップ(Airdrop):

プロジェクト運営側が、特定の条件を満たしたユーザーのウォレットに、無料でNFTやトークンを配布することを「エアドロップ」と呼びます。例えば、特定のNFTを保有している人や、イベントに参加した人への記念品として配布されることがあります。「エアドロ」と略して呼ばれることもあります。 - Giveaway(ギブアウェイ):

クリエイターやプロジェクトが、X(旧Twitter)などのSNS上で開催するプレゼント企画です。指定されたアカウントをフォロー&リポスト(リツイート)するなどの条件を満たした人の中から、抽選でNFTがプレゼントされます。

これらの方法は、コストをかけずにNFTを始めるきっかけとして魅力的ですが、注意も必要です。特に、フリーミントやエアドロップを装った詐欺が非常に多いため、安易に見知らぬリンクをクリックしたり、ウォレットを接続したりしないようにしましょう。必ず公式サイトや公式SNSからの情報であることを確認し、慎重に行動することが大切です。