近年、不動産業界においてデジタルトランスフォーメーション(DX)が急速に進む中、「VR内見」という言葉を耳にする機会が増えました。VR(Virtual Reality:仮想現実)技術を活用し、現地に足を運ぶことなく、まるでその場にいるかのような臨場感で物件の内部を確認できるこの仕組みは、不動産会社と顧客の双方にとって、物件探しのあり方を大きく変える可能性を秘めています。

コロナ禍を経て非対面・非接触のニーズが高まったこともあり、多くの不動産会社がVR内見の導入を検討、あるいはすでに活用を進めています。しかし、「具体的に何ができるのか?」「導入するメリットは?」「費用はどれくらいかかるのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、VR内見の基礎知識から、その種類、導入におけるメリット・デメリット、さらには具体的な作り方や費用相場、おすすめのサービスまで、網羅的に解説します。不動産業界の業務効率化や顧客満足度向上を目指す方はもちろん、これから物件探しを始める方にとっても、新しい内見の形を知るきっかけとなるはずです。

目次

VR内見とは?

VR内見とは、VR(Virtual Reality:仮想現実)技術を用いて、パソコンやスマートフォン、VRゴーグルなどを通じて、遠隔地から物件の内部を360度見渡せるようにした仮想的な内見(内覧)システムのことです。

従来の不動産探しでは、ウェブサイトに掲載された数枚の写真や間取り図から物件の当たりをつけ、不動産会社の担当者と日程を調整して現地へ赴くのが一般的でした。しかし、この方法には「写真だけでは空間の広さや雰囲気が分かりにくい」「遠方の物件だと移動に時間とコストがかかる」「担当者との時間調整が難しい」といった課題がありました。

VR内見は、こうした従来の課題を解決するソリューションとして注目されています。ユーザーは時間や場所の制約なく、自分の好きなタイミングで、まるでその部屋の中に立っているかのように室内を自由に見回すことができます。これにより、物件の全体像や部屋同士のつながり、生活動線などを直感的に把握できるようになり、より納得感のある物件選びが可能になります。

VR内見でできること

VR内見は、単に360度の画像を見るだけのシステムではありません。最新のサービスでは、よりリッチな内見体験を提供するための様々な機能が搭載されています。

1. 360度の視点移動とウォークスルー

VR内見の最も基本的な機能です。室内の好きな場所をクリック(タップ)することで、その地点からの360度パノラマビューを確認できます。さらに、矢印や間取り図上のポイントをクリックすることで、部屋から部屋へ、あるいは廊下や階段を移動する「ウォークスルー」体験が可能です。これにより、実際に物件の中を歩いているかのような感覚で、各部屋の広さや位置関係、生活動線をリアルにシミュレーションできます。

2. 寸法計測機能

VR空間内の壁や窓、収納スペースなどの寸法を計測できる機能も普及しています。この機能を使えば、「この壁面に手持ちのテレビボードが収まるか」「このスペースに冷蔵庫を置けるか」といった具体的な家具の配置計画を、内見の段階で確認できます。これにより、入居後の「家具が入らなかった」といった失敗を防ぎ、より具体的な新生活のイメージを膨らませられます。

3. オンライン接客機能

VRコンテンツを共有しながら、不動産会社の担当者と音声通話やチャットでコミュニケーションが取れる機能です。顧客が遠隔地にいても、担当者は同じ画面を見ながら物件のセールスポイントを説明したり、質問に答えたりできます。これにより、移動の手間を省きつつも、対面に近い質の高い接客を提供でき、顧客の疑問や不安をその場で解消できます。

4. タグ・アノテーション機能

VR空間内の特定の設備や建材に「タグ」を設置し、クリックすると詳細情報(例:食洗機付きシステムキッチン、複層ガラスなど)がポップアップで表示される機能です。写真だけでは伝わりにくい物件のスペックや魅力を、効果的にアピールできます。顧客は自分のペースで、気になる部分の情報を能動的に取得できます。

5. AIホームステージング機能

これは特に空室物件で効果を発揮する機能です。AI技術を活用し、何もない空室のVR画像に、CGで作成した家具やインテリアを自動で配置します。これにより、顧客は実際の生活空間を具体的にイメージしやすくなり、物件への興味関心が高まります。不動産会社にとっても、物理的に家具を搬入するホームステージングに比べて、低コストかつ短時間で魅力的な空間を演出できるというメリットがあります。

6. 昼夜・天候シミュレーション機能

主に3DCGで作成されたVR内見で利用できる機能です。ボタン一つで昼と夜の照明環境を切り替えたり、晴れの日と曇りの日の採光をシミュレーションしたりできます。これにより、時間帯による部屋の雰囲気の変化や、日当たりの良し悪しを仮想的に確認できます。

このように、VR内見は単なる「見る」だけの体験から、計測し、相談し、シミュレーションする「対話的で能動的な体験」へと進化しています。この高い利便性と情報量の豊富さが、不動産会社と顧客の双方に大きな価値をもたらしているのです。

VR内見の種類

VR内見コンテンツを作成する方法は、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの方法に特徴があり、メリット・デメリットも異なるため、物件の種類や目的、予算に応じて最適な方法を選択することが重要です。

| 項目 | 360度カメラ(実写) | 3DCG | 実写とCGの組み合わせ |

|---|---|---|---|

| リアリティ | ◎ 非常に高い | △ 実物との差異があり得る | ◯ 比較的高い |

| 未完成物件への対応 | × 不可 | ◎ 可能 | × 不可(ベースが実写のため) |

| コスト | ◎ 比較的低い | △ 高い | ◯ 中程度 |

| 制作期間 | ◎ 短い | △ 長い | ◯ 中程度 |

| カスタマイズ性 | × 低い | ◎ 高い(内装変更など) | ◯ 中程度(家具配置など) |

| 主な用途 | 既存物件、賃貸、中古住宅 | 新築マンション、注文住宅 | 空室物件のホームステージング |

360度カメラによる実写

現在、最も広く普及しているのが、実際の物件を360度カメラで撮影してVRコンテンツを作成する方法です。専用のカメラを三脚に設置し、部屋の各所で撮影したパノラマ画像をつなぎ合わせることで、バーチャルツアーを構築します。

メリット:

- リアリティの高さ: 実際の物件をそのまま撮影するため、壁の質感や光の入り方、窓からの景色など、非常にリアルな空間を再現できます。顧客はありのままの物件の状態を確認できるため、信頼性が高いのが最大の強みです。

- 低コスト・短期間での制作: 3DCG制作に比べ、撮影機材のコストは比較的安価で、撮影自体も1物件あたり数十分から1時間程度で完了します。そのため、多くの物件をスピーディーにVR化したい場合に適しています。

- 手軽さ: 専門的な3DCGの知識がなくても、撮影の基本的なノウハウを習得すれば、不動産会社のスタッフが自社でコンテンツを作成することも可能です。

デメリット:

- 未完成物件には対応不可: 建物が完成していない新築物件や、大規模リフォーム中の物件は撮影できません。

- 撮影環境に左右される: 撮影時の天候や時間帯によって、部屋の明るさや雰囲気が大きく変わってしまいます。また、室内に不要な物が置かれているとそれも映り込んでしまうため、撮影前には念入りな清掃や片付けが必要です。

- プライバシーへの配慮: 居住中の物件を撮影する場合、家具や私物が映り込まないようにする配慮や、所有者の許可が不可欠です。

この方法は、中古マンションや戸建て、賃貸アパートなど、すでに存在する物件の魅力をありのままに伝えたい場合に最も効果的です。

3DCGによる作成

3DCG(3次元コンピュータグラフィックス)は、設計図面(CADデータ)や寸法データをもとに、仮想空間に物件をまるごとสร้างり上げる方法です。特に、まだ建設されていない新築マンションのモデルルームなどで活用されています。

メリット:

- 未完成物件のVR化が可能: 建設前の段階でも、完成後のイメージをリアルなCGで顧客に体験してもらえます。これにより、早期の販売活動や顧客の意思決定を促進できます。

- 高いカスタマイズ性: 壁紙や床材の色、キッチンの仕様などを変更するカラーセレクトや、オプション設備の有無をシミュレーションできます。顧客は自分好みの空間を仮想的に作り上げることで、購入意欲を高めることができます。

- 理想的な空間演出: 天候に左右されず、常に最も魅力的に見えるライティングや環境を再現できます。また、CGで作成した高品質な家具を配置し、理想のライフスタイルを提案することも可能です。

デメリット:

- 高コスト・長期間の制作: 専門的なスキルを持つクリエイターによる作業が必要なため、実写撮影に比べて制作コストが高くなる傾向があります。また、モデリングからレンダリングまでに数週間から数ヶ月単位の時間がかかることもあります。

- リアリティの限界: 近年のCG技術は非常に高度ですが、それでも実写の持つ微細な質感や空気感を完全に再現するのは難しく、人によっては「CGっぽさ」を感じることがあります。

この方法は、顧客に夢や理想の暮らしを提案することが重要な、新築分譲マンションや注文住宅の販売において強力なツールとなります。

実写とCGの組み合わせ

実写とCGの長所を融合させたハイブリッドな方法です。360度カメラで撮影した実写の空間に、3DCGで作成した家具やインテリアを配置します。これは「バーチャルホームステージング」とも呼ばれます。

メリット:

- リアリティとシミュレーションの両立: 実際の部屋の広さや雰囲気を伝えつつ、空室の物件に生活感をプラスできます。これにより、顧客はがらんとした部屋を見るよりも格段に具体的な生活イメージを描きやすくなります。

- コストと手間の削減: 実際に家具をレンタル・搬入して行う物理的なホームステージングに比べ、CGで家具を配置するため、輸送コストや設置の手間、時間を大幅に削減できます。

- 多様なテイストの提案: 同じ部屋でも、ナチュラルテイスト、モダンテイストなど、複数のインテリアパターンをCGで用意し、顧客の好みに合わせて切り替えて見せることも可能です。

デメリット:

- 制作コスト: 実写撮影のみの場合と比べると、CG制作の費用が追加で発生します。

- 合成のクオリティ: CG家具の配置やライティングが不自然だと、かえって違和感を与えてしまう可能性があります。高品質なコンテンツを作成するには、専門的な技術が求められます。

この方法は、特に家具が何もない空室の賃貸物件や中古物件の魅力を最大限に引き出し、成約率を高めたい場合に有効です。

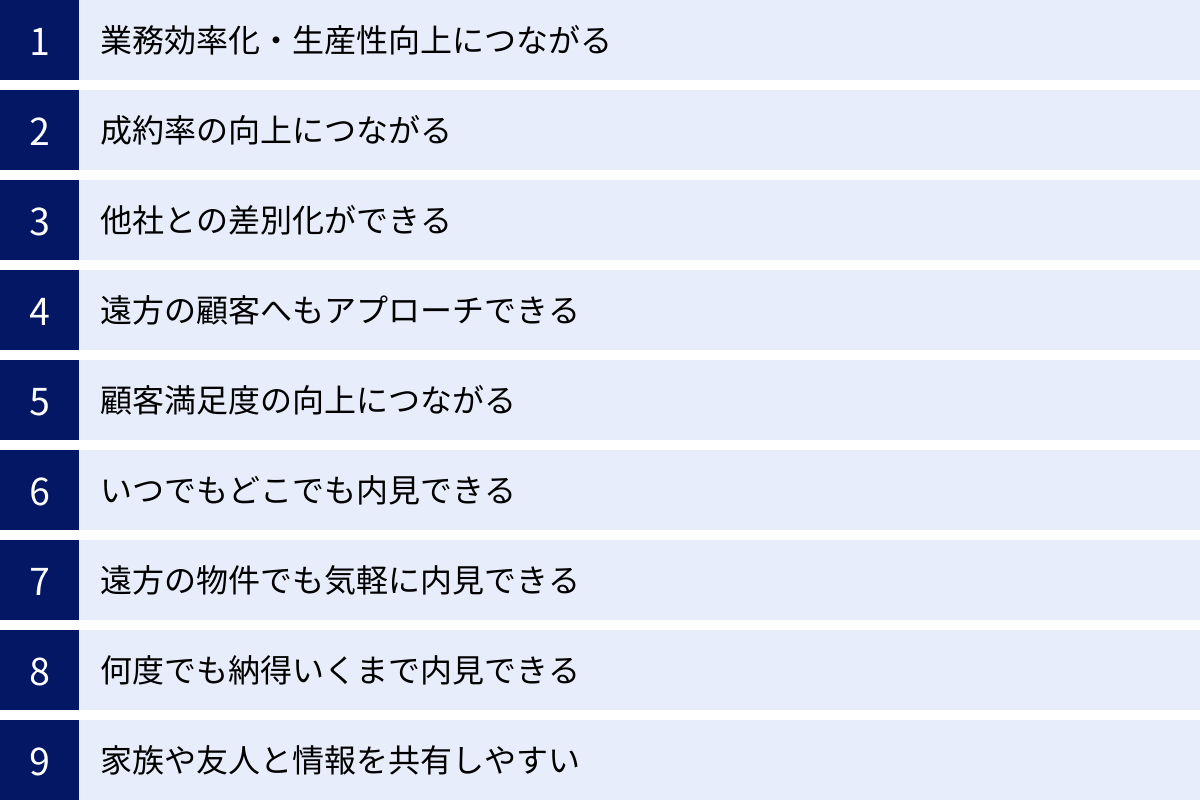

VR内見を導入するメリット

VR内見の導入は、不動産会社と顧客の双方に多くのメリットをもたらします。それぞれの立場から、具体的にどのような利点があるのかを詳しく見ていきましょう。

【不動産会社側】のメリット

不動産会社にとって、VR内見は単なる集客ツールに留まらず、業務プロセス全体を改革し、収益向上に貢献する戦略的な投資となり得ます。

業務効率化・生産性向上につながる

不動産営業の現場では、物件への移動時間、鍵の管理、現地での案内対応など、多くの時間と労力が費やされています。VR内見は、これらの業務負担を大幅に軽減します。

- 移動時間の削減: 営業担当者が物理的に物件間を移動する必要がなくなります。特に、管理物件が広範囲に点在している場合、移動時間の削減効果は絶大です。空いた時間を、より重要度の高い追客活動や契約業務、新規物件の開拓などに充てることができます。

- 無駄な案内の削減: 顧客は事前にVR内見で物件をじっくり確認できるため、「写真のイメージと違った」という理由での無駄な現地案内が減少します。VR内見で一次スクリーニングを経た顧客は、その物件に対する関心度が高いため、現地案内が成約に結びつく確率も高まります。

- 人件費の抑制: 案内業務が効率化されることで、一人の営業担当者が対応できる顧客数が増加します。これにより、最小限の人員で最大限の成果を上げる体制を構築でき、人件費の抑制にもつながります。

成約率の向上につながる

VR内見は、物件の魅力を最大限に引き出し、顧客の購買意欲を高めることで、成約率の向上に直接的に貢献します。

- 訴求力の強化: 写真や間取り図だけでは伝えきれない、空間の広がりや奥行き、生活動線を直感的に伝えることができます。顧客はより多くの情報を得られるため、物件への理解が深まり、安心感と納得感を持って検討を進められます。

- 顧客エンゲージメントの向上: VRコンテンツは、静的な画像に比べて顧客のウェブサイト滞在時間を延ばす効果があります。顧客がコンテンツに触れる時間が長くなるほど、物件への愛着や関心が高まり、問い合わせや来店予約といった次のアクションにつながりやすくなります。

- 意思決定の迅速化: VR内見を通じて事前に詳細な情報を得ている顧客は、現地内見の際には最終確認に集中できます。これにより、検討から契約までのプロセスがスムーズに進み、意思決定の迅速化が期待できます。

他社との差別化ができる

多くの不動産会社がひしめく市場において、他社との差別化は非常に重要です。VR内見の導入は、先進的な企業イメージを構築し、競争優位性を確立するための有効な手段となります。

- 企業ブランドの向上: 「最新技術を積極的に活用している」というイメージは、特にテクノロジーに慣れ親しんだ若い世代の顧客に対して強くアピールします。先進的な取り組みは、顧客からの信頼獲得にもつながります。

- 集客力の強化: 物件検索サイトにおいて、「VR内見可能」というタグは強力なフックとなります。多くの物件の中から自社の物件を選んでもらうきっかけとなり、反響数の増加が期待できます。

- 物件オーナーへのアピール: 物件の売却や賃貸管理を依頼するオーナー(家主)に対しても、「VR内見を活用して物件の魅力を最大限に伝え、早期成約を目指します」という提案は、強力なアピールポイントとなり、管理物件の獲得競争においても有利に働きます。

遠方の顧客へもアプローチできる

地理的な制約を取り払うことができるのは、VR内見の大きなメリットの一つです。これにより、商圏を大幅に拡大できます。

- 全国・海外への商圏拡大: 転勤、進学、Uターン・Iターンなどで遠方から物件を探している顧客にとって、何度も現地に足を運ぶのは大きな負担です。VR内見を提供することで、こうした潜在顧客層に気軽かつ本格的な物件検討の機会を提供でき、これまでアプローチできなかった顧客を獲得できます。

- インバウンド需要の取り込み: 海外からの移住者や留学生、投資家など、来日前に住居を決めたいというニーズにも応えることができます。

顧客満足度の向上につながる

最終的に、VR内見は顧客にこれまでにない便利で質の高い物件探し体験を提供し、顧客満足度の向上に大きく貢献します。

- 時間と場所の制約からの解放: 顧客は24時間365日、好きな時間に自分のペースで内見ができます。これにより、仕事や家庭の都合で日中の内見が難しい顧客のニーズにも応えられます。

- 心理的負担の軽減: 「営業担当者に気を使ってしまい、じっくり見られない」「何度も同じ質問をするのが申し訳ない」といった、対面での内見にありがちな顧客の心理的負担を軽減します。VR内見なら、誰にも気兼ねなく、納得いくまで何度でも物件を確認できます。

【顧客側】のメリット

顧客にとって、VR内見は物件探しをより効率的で、確実で、楽しいものに変える画期的なツールです。

いつでもどこでも内見できる

最大のメリットは、時間と場所の制約がなくなることです。深夜でも早朝でも、自宅のリビングでも通勤中の電車の中でも、スマートフォンやパソコンさえあれば、いつでも気軽に内見をスタートできます。これにより、忙しい現代人のライフスタイルに合わせた、柔軟な物件探しが可能になります。

遠方の物件でも気軽に内見できる

進学や就職、転勤で知らない土地の物件を探す場合、従来は交通費と時間をかけて現地に行き、限られた時間の中で複数の物件を回らなければなりませんでした。VR内見を使えば、移動コストを一切かけずに、気になる物件をいくつでもバーチャルで訪問できます。まずはVRで数十件の物件をチェックし、有望な候補を2〜3件に絞り込んでから現地を訪れる、といった効率的な探し方ができます。

何度でも納得いくまで内見できる

現地での内見は、時間が限られていたり、営業担当者の存在が気になったりして、隅々までじっくり確認できないこともあります。特に、収納の奥行きやコンセントの位置など、細かい部分は見落としがちです。VR内見なら、一度見た物件を後から何度でも、好きなだけ時間をかけて確認できます。気になった部分を拡大したり、寸法を測ったりしながら、自分のペースで納得いくまで物件を吟味できます。

家族や友人と情報を共有しやすい

住まい探しは一人だけの問題ではないことが多いです。遠くに住む両親に相談したい、パートナーと一緒に見たい、という場合でも、VR内見なら簡単です。物件のURLを送るだけで、同じVR空間を共有し、電話やメッセージで話しながら一緒に内見することができます。全員のスケジュールを合わせて現地に集まる必要がなく、関係者全員が同じ情報を基に意見交換できるため、スムーズな意思決定につながります。

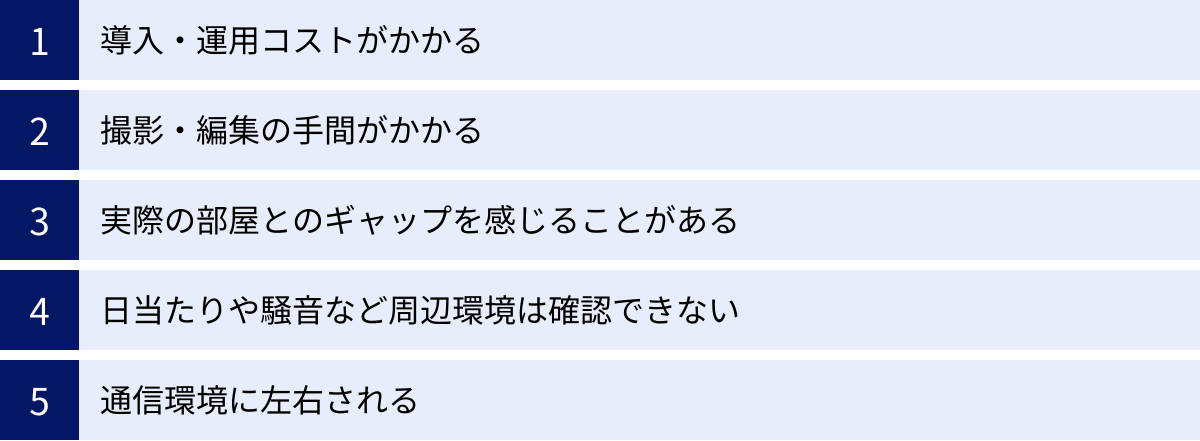

VR内見を導入するデメリット

VR内見は多くのメリットをもたらす一方で、導入・運用にあたって考慮すべきデメリットや注意点も存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解することが、導入成功の鍵となります。

【不動産会社側】のデメリット

導入を検討する不動産会社は、コスト面と運用面での課題を認識しておく必要があります。

導入・運用コストがかかる

VR内見を始めるには、一定の初期投資と継続的なランニングコストが発生します。

- 初期費用: 360度カメラや三脚といった撮影機材の購入費用が必要です。カメラの性能によって価格は数万円から数十万円まで幅があります。また、利用するVR内見サービスによっては、初期設定費用や導入コンサルティング費用がかかる場合もあります。

- 月額費用(ランニングコスト): 多くのVR内見サービスは、作成したコンテンツを保存・公開するためのプラットフォームをSaaS形式(月額課金制)で提供しています。このプラットフォーム利用料が、毎月の固定費として発生します。料金は、登録できる物件数や利用できる機能、データ容量などに応じて変動し、一般的には月額数万円から数十万円程度が相場です。

- コンテンツ制作費用: 撮影や編集を外部の専門業者に委託する場合は、その都度制作費用がかかります。1物件あたり数万円からが目安ですが、CG制作の場合はさらに高額になります。

これらのコストをかけても、それに見合うだけの成果(業務効率化、成約率向上など)が得られるのか、慎重な費用対効果の検証が不可欠です。

撮影・編集の手間がかかる

自社でVRコンテンツを制作する場合、相応の手間とノウハウが求められます。

- 撮影の手間とスキル: 高品質なVRコンテンツを作成するには、単にシャッターを押すだけでは不十分です。部屋を明るく見せるための照明の工夫、カメラの水平を保つための三脚の正確な設置、撮影ポイントの適切な選定など、一定の撮影スキルが必要です。また、撮影前にはモデルルームのように部屋を綺麗に清掃・整頓する必要があり、これも大きな手間となります。

- 編集作業: 撮影した複数のパノラマ画像をつなぎ合わせ(スティッチング)、バーチャルツアーとして機能させるための編集作業(オーサリング)が必要です。専用のソフトウェアの操作に慣れるまでには、ある程度の学習時間が必要になるでしょう。

- 運用体制の構築: 管理物件が増えるたびに、誰が、いつ、どのように撮影・編集作業を行うのか、社内での運用フローを確立する必要があります。担当者が一人しかいない場合、その担当者に業務が集中し、負担が過大になるリスクもあります。クオリティを維持しながら継続的にコンテンツを制作・更新していくための体制構築が重要です。

【顧客側】のデメリット

顧客にとっても、VR内見は万能ではありません。バーチャルならではの限界を理解した上で活用することが大切です。

実際の部屋とのギャップを感じることがある

VR内見は非常にリアルですが、それでも現実の空間と完全に一致するわけではありません。

- 広さの感覚: 360度カメラでは、空間を広く見せるために広角レンズが使われることが一般的です。そのため、VR上では広く感じた部屋が、実際に訪れてみると予想より狭く感じられることがあります。寸法計測機能などを活用し、客観的な数値も参考にすることが重要です。

- 色味や質感: ディスプレイを通して見る色味は、実際の壁紙やフローリングの色と微妙に異なる場合があります。また、素材の持つ細かな質感や手触りまでは、VRでは伝わりません。

- 細かな傷や汚れ: VR画像では、壁の小さな傷やクロスの剥がれ、設備の経年劣化といった、マイナスな情報が分かりにくいことがあります。

日当たりや騒音など周辺環境は確認できない

VR内見で確認できるのは、あくまで「視覚情報」に限られます。五感で感じる情報は現地でなければ分かりません。

- 日当たりと眺望: VRでは窓からの光の入り方をある程度確認できますが、時間帯による日差しの変化や、実際の明るさを正確に把握することは困難です。また、窓からの眺望も、実際にその場に立って見るのとは印象が異なる場合があります。

- 音・匂い・空気感: 周辺道路の交通量や近隣からの生活音、線路の音といった「騒音」は、VRでは一切分かりません。同様に、部屋の匂いや湿気、風通しといった「空気感」も、現地でなければ体感できない重要な要素です。

- 共用部分や周辺環境: エントランスや廊下、ゴミ置き場といった共用部分の管理状況や、スーパーや駅までの道のりの雰囲気、近隣の建物の様子なども、住み心地を左右する大切なポイントですが、VR内見の対象外であることがほとんどです。

通信環境に左右される

高品質なVRコンテンツはデータ量が大きいため、快適に体験するには安定した高速インターネット回線が推奨されます。通信速度が遅い環境では、画像の読み込みに時間がかかったり、画質が低下してしまったり、動きがカクカクしてしまったりすることがあり、ストレスを感じる可能性があります。

これらのデメリットから言えるのは、VR内見はあくまで物件選びの初期段階における強力なスクリーニングツールであり、最終的な契約の意思決定は、必ず現地で自身の目で確認した上で行うべきだということです。

VR内見の作り方

VR内見コンテンツを作成する方法は、「自社で作成する」か「外部に依頼する」かの2つに大別されます。どちらの方法を選ぶかは、予算、かけられる時間や手間、求めるクオリティによって決まります。

自社で作成する場合

コストを抑え、スピーディーにコンテンツを増やしたい場合に適した方法です。ある程度の機材とノウハウが必要になります。

360度カメラで撮影する

最も一般的で、現実的な自社作成の方法です。

- 機材の準備:

- 360度カメラ: VR内見用のカメラとして、RICOH THETAシリーズやInsta360シリーズなどが有名です。数万円のエントリーモデルから、数十万円のプロ向けモデルまで様々です。画質や使いやすさを考慮して選びましょう。

- 三脚: カメラを安定させ、水平を保つために必須です。撮影者の姿が映り込まないよう、カメラの真下に脚が隠れるタイプのものが推奨されます。

- スマートフォンまたはタブレット: 多くの360度カメラは、専用アプリをインストールしたスマホと連携させて、遠隔でシャッターを切ったり、撮影設定を行ったりします。

- 撮影のポイント:

- 準備: 部屋を明るく見せるため、照明はすべて点灯し、カーテンやブラインドは開けておきます。室内は綺麗に清掃し、余計な私物は片付けておきましょう。

- 設置: 三脚を部屋の中央付近に、カメラのレンズが人間の目線の高さ(約1.5m)になるように設置します。カメラが完全に水平になっていることを確認します。

- 撮影: 撮影者は物陰に隠れるか、一度部屋の外に出て、スマートフォンから遠隔でシャッターを切ります。これにより、撮影者が画像に映り込むのを防ぎます。一つの部屋で複数のポイント(例:部屋の中央、窓際など)から撮影すると、より詳細なウォークスルーが可能になります。

- 編集・公開:

撮影した360度画像を、契約しているVR内見サービスのプラットフォームにアップロードします。プラットフォーム上で、各画像の撮影場所を間取り図にマッピングしたり、部屋と部屋をつなぐリンクを設定したりする編集作業(オーサリング)を行い、バーチャルツアーを完成させます。

スマートフォンで撮影する

専用の360度カメラがなくても、スマートフォンのカメラと特定のアプリを使ってVRコンテンツを作成する方法もあります。

- 方法: スマートフォンのパノラマ撮影機能や、Googleストリートビューアプリなどを使って、全方位の写真を少しずつ撮影し、それらをアプリが自動でつなぎ合わせて一枚の360度パノラマ画像を生成します。

- メリット: 追加の機材購入コストがかからず、最も手軽に始められる点です。

- デメリット: 360度カメラで一度に撮影する方法に比べ、画質の継ぎ目が不自然になったり、撮影に非常に時間がかかったりします。画質も専用機材には劣るため、あくまで簡易的な方法、あるいはお試しで作成してみる場合の位置づけと考えるのが良いでしょう。

3DCGで作成する

設計図面から3DCGでVRコンテンツを作成するには、高度な専門知識と技術が必要です。

- 必要なもの: 3ds MaxやBlenderといった3DCG制作ソフトウェア、高スペックなパソコン、そしてそれを使いこなせる専門のスキルを持った人材が不可欠です。

- 現実性: 不動産会社が社内に専門のCGデザイナーを抱えているケースは稀であり、3DCGコンテンツの内製化は非常にハードルが高いと言えます。基本的には、次に紹介する外部委託を選択することになります。

外部に依頼する場合

高品質なコンテンツを、手間をかけずに作成したい場合に最適な方法です。

VRコンテンツ制作会社に依頼する

VRコンテンツの制作を専門に行う会社や、VR内見サービスの提供会社がオプションとして提供している撮影代行サービスを利用します。

- 依頼の流れ:

- 問い合わせ・見積もり: 制作会社に連絡し、作成したい物件の情報(場所、広さ、部屋数など)を伝えて見積もりを依頼します。

- 撮影日時の調整: 担当者とスケジュールを調整し、プロのカメラマンが現地で撮影を行います。不動産会社側は、撮影当日に物件の鍵を開け、立ち会うだけで済む場合がほとんどです。

- 編集・納品: 撮影されたデータをもとに、制作会社が編集作業を行い、完成したVRコンテンツを納品します。通常、撮影から数日〜1週間程度で納品されることが多いです。

- メリット:

- 高品質: プロの機材と技術で撮影・編集するため、自社で作成するよりもクオリティの高い、魅力的なVRコンテンツが期待できます。

- 手間と時間の削減: 撮影や編集にかかる社内のリソースを一切割く必要がありません。営業担当者は本来のコア業務に集中できます。

- ワンストップ対応: 撮影からプラットフォームへのアップロードまで、一連の作業をすべて任せられるため、運用が非常にスムーズです。

- デメリット:

- コスト: 当然ながら、外注費用が発生します。コストはかかりますが、その分、人件費や教育コストを削減できると考えることもできます。

自社作成と外部委託のどちらを選ぶかは、会社の規模や方針によります。まずは数件を外部に依頼してクオリティを確認し、並行して自社でも作成に挑戦してみる、といったハイブリッドな進め方も有効です。

VR内見の導入にかかる費用

VR内見を導入する際の費用は、主に「撮影機材費用」「編集・作成費用」「プラットフォーム利用料」の3つから構成されます。自社で作成するか、外部に委託するかによって、これらの費用の内訳は大きく変わります。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(自社作成) | 費用の目安(外部委託) |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | |||

| 撮影機材費 | 360度カメラ、三脚など | 5万円 〜 50万円程度 | 不要(委託先に含まれる) |

| プラットフォーム初期費用 | サービスの導入費用 | 0円 〜 数十万円 | 0円 〜 数十万円 |

| 運用費用 | |||

| プラットフォーム利用料 | システムの月額/年額費用 | 数万円 〜/月 | 数万円 〜/月 |

| 編集・作成費用 | 撮影・編集にかかる人件費や外注費 | (人件費として内包) | 1物件あたり数万円 〜 |

| 3DCG制作費用 | CGコンテンツの制作費 | -(内製は稀) | 数十万円 〜/物件 |

撮影機材費用

自社でVRコンテンツを作成する場合に必要となる初期投資です。

- 360度カメラ:

- エントリーモデル: 5万円〜10万円程度。手軽に始めたい場合や、小規模な不動産会社に適しています。画質はプロ向けモデルに劣りますが、ウェブサイト掲載用としては十分な品質のものが多いです。

- ミドルレンジモデル: 10万円〜30万円程度。より高画質で、撮影機能も豊富なモデルです。多くの不動産会社で採用されています。

- プロ向けモデル: 30万円以上。一眼レフカメラをベースにしたものなど、最高品質のVRコンテンツを作成できますが、操作も専門的になります。大規模なデベロッパーや制作会社向けです。

- 周辺機材:

- 三脚: 5,000円〜3万円程度。安定性と携帯性のバランスが良いものを選びましょう。

- その他: 予備バッテリーやSDカード、持ち運び用のケースなど、数千円〜1万円程度の費用がかかります。

編集・作成費用

コンテンツを1つ作るごとに発生する費用です。

- 自社で作成する場合:

直接的な費用はかかりませんが、撮影や編集作業を行うスタッフの人件費がコストとして発生します。1物件あたりにかかる作業時間(移動、準備、撮影、編集)を算出し、時給換算することで、目に見えないコストを把握することが重要です。 - 外部に委託する場合:

- 360度撮影代行: 1物件あたり2万円〜10万円程度が相場です。物件の広さや部屋数、撮影するショット数によって料金は変動します。

- 3DCG制作: 制作する内容によって費用は大きく異なります。簡単なものでも数十万円、マンションのモデルルーム一式を高品質なCGで再現するような場合は、数百万円以上かかることもあります。プロジェクトごとに個別見積もりとなるのが一般的です。

プラットフォーム利用料(月額費用)

作成したVRコンテンツをインターネット上で公開・管理するために、VR内見サービス提供会社に支払う継続的な費用です。

- 料金体系: 多くのサービスでは、複数の料金プランが用意されています。

- 登録物件数: 登録できる物件の上限数によって料金が変わるプラン。

- 機能制限: 利用できる機能(寸法計測、AIホームステージングなど)によって料金が変わるプラン。

- ストレージ容量: アップロードできるデータの総容量によって料金が変わるプラン。

- 費用相場:

- 小規模向けプラン: 月額1万円〜5万円程度。登録物件数が少ない、あるいは基本的な機能のみで十分な場合に適しています。

- 中規模向けプラン: 月額5万円〜15万円程度。多くの不動産会社が利用する標準的なプランです。

- 大規模向けプラン: 月額15万円以上。登録物件数が無制限であったり、全ての機能が利用できたり、専任のサポートが付いたりします。

多くのサービスでは、初期費用として別途数万円〜数十万円が必要になる場合があるため、トータルコストで比較検討することが大切です。

おすすめのVR内見サービス5選

現在、数多くのVR内見サービスが存在しますが、ここでは不動産業界で特に実績が豊富で、評価の高い代表的な5つのサービスをご紹介します。それぞれのサービスに特徴があるため、自社の目的や予算に合ったものを選ぶ参考にしてください。

注意:各サービスの情報や料金体系は変更される可能性があるため、最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。

| サービス名 | 主な特徴 | 得意な領域 | 料金体系(概要) | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| Spacely(スペースリー) | 不動産分野に特化、導入実績豊富、AI活用機能 | 賃貸、売買、リフォーム | 初期費用+月額費用 | 株式会社スペースリー公式サイト |

| NURVE(ナーブ) | ハードウェアも提供する総合VRソリューション | 賃貸、売買、新築 | 要問い合わせ(ソリューションごと) | ナーブ株式会社公式サイト |

| zenke(ゼンケイ) | Matterport技術による高精細3Dウォークスルー | 売買、賃貸管理、施設紹介 | 撮影プラン+プラットフォーム利用料 | 株式会社ゼンケイ公式サイト |

| ROOV(ルーブ) | 3DCGによる高品質なVRモデルルーム | 新築マンション、注文住宅 | 要問い合わせ(プロジェクトごと) | 株式会社スタイルポート公式サイト |

| THETA 360.biz | RICOH THETA公式サービス、手軽さと低コスト | 小規模事業者、個人、不動産以外も | 月額費用(無料プランあり) | 株式会社リコー公式サイト |

①Spacely(スペースリー)

株式会社スペースリーが提供する、不動産・住宅分野に特化した360度VRコンテンツ制作・活用プラットフォームです。シンプルで直感的な操作性が特徴で、専門知識がなくても簡単に高品質なVRコンテンツを作成・編集できることから、多くの不動産会社に導入されています。AIホームステージング機能や、VRコンテンツの活用状況を分析する効果測定機能など、マーケティングを支援する機能も充実しています。

(参照:株式会社スペースリー公式サイト)

②NURVE(ナーブ)

ナーブ株式会社が提供する、不動産業界向けの総合的なVRソリューションです。VRコンテンツの作成・配信プラットフォーム『NURVEクラウド』を中核に、オンラインで接客できる『VR内見』、店舗のデジタルサイネージでVRを体験できる『デジタル接客』など、オンラインとオフラインを融合させた多彩なサービスを展開しています。VRゴーグルなどのハードウェア提供や、導入支援コンサルティングも手厚いのが特徴です。

(参照:ナーブ株式会社公式サイト)

③zenke(ゼンケイ)

株式会社ゼンケイが提供するサービスで、特に米Matterport社の技術を活用した高精細な3DウォークスルーVRコンテンツの制作に強みを持っています。撮影した空間から、寸法精度99%の3Dモデルと間取り図を自動生成できるのが大きな特徴です。リアルな質感と、ドールハウスビューと呼ばれる独自の俯瞰表示により、物件の構造を直感的に理解できます。不動産だけでなく、ホテルや店舗、文化施設など、幅広い分野で活用されています。

(参照:株式会社ゼンケイ公式サイト)

④ROOV(ルーブ)

株式会社スタイルポートが開発・提供する、新築不動産領域に特化した3DCG活用ソリューションです。設計図面から高精細な3DCG空間を生成し、未完成のマンションや戸建てをリアルに体験できる『ROOV walk』が主力サービスです。内装のカラーセレクトや家具配置シミュレーション機能も充実しており、顧客の購入意欲を高めます。オンラインでモデルルームを案内できる『ROOV compass』という接客ツールも提供しています。

(参照:株式会社スタイルポート公式サイト)

⑤THETA 360.biz

360度カメラの代名詞的存在である「RICOH THETA」を開発した株式会社リコーが提供する公式のクラウドサービスです。THETAで撮影した360度画像をアップロードするだけで、簡単にバーチャルツアーを作成し、ウェブサイトに埋め込むことができます。機能はシンプルですが、その分手軽さと低コストが魅力です。無料プランから始められるため、個人事業主や小規模な不動産会社がスモールスタートするのに最適なサービスと言えるでしょう。

(参照:株式会社リコー公式サイト)

VR内見を導入する際のポイント

VR内見の導入を成功させ、その効果を最大限に引き出すためには、単にツールを導入するだけでなく、戦略的な視点を持つことが重要です。ここでは、導入前に押さえておくべき2つの重要なポイントを解説します。

導入目的を明確にする

まず最も重要なのは、「なぜVR内見を導入するのか」という目的を社内で明確に共有することです。「競合他社がやっているから」「流行っているから」といった曖昧な理由で導入を進めてしまうと、効果的な活用ができず、コストだけがかかる結果になりかねません。

目的を具体的に設定することで、選ぶべきサービスや作成すべきコンテンツの種類、そして導入後の効果測定の指標が明確になります。

例えば、以下のように目的を具体化してみましょう。

- 課題: 「遠方からの問い合わせは多いが、なかなか現地内見や成約に結びつかない。」

- 目的: 遠方顧客の成約率を向上させる。

- 指標(KPI): VR内見を提供した遠方顧客の現地内見率、成約率を測定する。

- アクション: 遠方顧客向けの物件には、特に高品質なVRコンテンツを用意し、オンライン接客機能を積極的に活用する。

- 課題: 「営業担当者の移動時間が多く、業務が非効率になっている。」

- 目的: 現地案内の件数を削減し、営業担当者の生産性を向上させる。

- 指標(KPI): 営業担当者一人あたりの現地案内件数と、それに伴う移動時間の変化を追跡する。

- アクション: 全ての問い合わせ顧客に対し、まずはVR内見を案内し、関心度の高い顧客のみを現地案内に誘導するフローを構築する。

- 課題: 「新築マンションのモデルルームへの来場者数が伸び悩んでいる。」

- 目的: 建設前の段階で潜在顧客の興味を引き、早期の契約につなげる。

- 指標(KPI): 3DCGのVRモデルルームの閲覧数と、そこからの問い合わせ・来場予約数を測定する。

- アクション: 3DCGで作成したVRモデルルームをプロジェクトのウェブサイトで公開し、広告などで積極的にアピールする。

このように、自社の具体的な課題に紐づけて導入目的を定めることが、成功への第一歩となります。

費用対効果を検証する

VR内見の導入には、前述の通り少なくないコストがかかります。そのため、投資したコストに対してどれだけのリターンが見込めるのか、事前に費用対効果(ROI)を慎重に検証することが不可欠です。

効果(リターン)の算出:

効果は、金銭的に換算できるものと、できないものに分けられます。

- 金銭的に換算しやすい効果(定量効果):

- コスト削減: 業務効率化による人件費の削減(例:削減できた移動時間や案内時間 × 担当者の時給)。

- 売上向上: 成約率の向上や、遠方顧客の獲得による売上増加分。

- 広告費削減: VRコンテンツによる集客力向上で、ポータルサイトへの広告出稿費を削減できた分。

- 金銭的に換算しにくい効果(定性効果):

- 顧客満足度の向上

- 企業ブランドイメージの向上

- 従業員のモチベーション向上

検証の進め方:

いきなり全社的に大規模な導入を目指すのではなく、スモールスタートで効果を試すのが賢明です。

- テスト導入: まずは特定のエリアや物件種別(例:単身者向け賃貸物件)に限定して、比較的低コストなプランでVR内見を導入してみます。

- 効果測定: 導入前後で、設定したKPI(反響数、現地案内率、成約率、業務時間など)がどのように変化したかを数ヶ月間測定し、データを収集します。

- 費用対効果の評価: 収集したデータをもとに、「増加した利益」や「削減できたコスト」が「導入にかかった費用」を上回っているかを評価します。

- 本格展開の判断: テスト導入で良好な結果が得られれば、対象エリアや物件を拡大して本格展開を検討します。効果が見られなかった場合は、その原因(コンテンツの質が低い、運用フローに問題があるなど)を分析し、改善策を講じるか、あるいは撤退を判断します。

無料トライアル期間やデモを提供しているサービスを活用し、本格導入前に自社の業務に適合するかどうかを実際に試してみることも、リスクを抑える上で非常に有効です。

まとめ

本記事では、不動産業界で注目される「VR内見」について、その基本から種類、メリット・デメリット、費用、おすすめサービス、そして導入成功のポイントまで、多角的に解説しました。

VR内見は、時間と場所の制約を超えて物件の魅力を伝えることができる革新的なツールです。導入することで、不動産会社は業務効率化や成約率向上といった経営的なメリットを、顧客はより効率的で納得感の高い物件探しという体験的なメリットを得ることができます。

しかし、その一方で、導入・運用にはコストや手間がかかり、VRだけでは伝わらない情報も確かに存在します。成功の鍵は、VR内見を万能のツールと過信するのではなく、従来の現地内見を補完し、顧客の意思決定をサポートするための強力な一次スクリーニングツールとして位置づけることです。

【本記事のポイント】

- VR内見とは: VR技術で、遠隔から360度の臨場感ある内見を実現する仕組み。

- 種類: リアリティ重視の「実写」、未完成物件に対応できる「3DCG」、両方の利点を活かす「実写とCGの組み合わせ」がある。

- メリット: (不動産会社側)業務効率化、成約率向上、他社との差別化。(顧客側)いつでもどこでも内見可能、時間とコストの節約。

- デメリット: (不動産会社側)導入・運用コスト、制作の手間。(顧客側)実物とのギャップ、周辺環境が不明、通信環境への依存。

- 導入のポイント: 「なぜ導入するのか」という目的を明確にし、スモールスタートで費用対効果を慎重に検証することが重要。

不動産業界のデジタル化は、今後ますます加速していくでしょう。その中で、VR内見は顧客との新しいコミュニケーションの形を作り出し、ビジネスを成長させるための重要な一手となり得ます。自社の課題と目的を照らし合わせながら、最適な形でのVR内見の活用を検討してみてはいかがでしょうか。