近年、人材育成の分野で注目を集めているのが「VR研修」です。VR(Virtual Reality)技術を活用することで、現実世界では難しい状況を仮想空間で安全かつリアルに再現し、これまでにない高い学習効果が期待されています。

しかし、「VR研修って具体的に何ができるの?」「導入したいけど費用はどれくらい?」「デメリットはないの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、VR研修の基礎知識から、具体的な活用分野、導入のメリット・デメリット、費用相場、導入ステップ、そしておすすめのサービス・開発会社まで、網羅的に解説します。人材育成の新しい可能性を探る一助として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

VR研修とは?

VR研修とは、VR(Virtual Reality:仮想現実)技術を用いて、仮想空間内に作られた研修プログラムを体験する学習方法です。参加者はVRゴーグルを装着することで、360度広がるリアルな映像と音声に囲まれ、まるでその場にいるかのような高い没入感の中でトレーニングを受けられます。

この研修方法は、従来の座学やeラーニング、OJT(On-the-Job Training)とは一線を画す、「体験型学習」をデジタルで実現するものです。知識をインプットするだけでなく、実際に手や体を動かしながらスキルを体得できるため、特に実技が伴う分野でその効果を発揮します。

VR技術で現実的な研修を仮想空間で実現

VR研修の最大の特徴は、現実世界を忠実に再現した仮想空間で、現実さながらの体験ができる点にあります。例えば、製造業の研修であれば、工場の生産ラインや大型機械を寸分違わずCGで再現し、その中でボルトを締めたり、パネルを操作したりといった実践的な訓練が可能です。

このリアリティは、単なる映像視聴とは大きく異なります。VR空間では、参加者の頭の動きに合わせて視界が360度追従し、手にしたコントローラーで仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、動かしたりできます。このインタラクティブ性(双方向性)により、参加者は受け身の学習ではなく、能動的に研修に参加することになります。

具体的には、以下のような体験が可能です。

- 視覚・聴覚を通じた没入体験: 目の前に広がるのは研修用の仮想空間のみ。周囲の distractions(注意散漫になる要素)が排除され、研修内容に深く集中できます。機械の作動音や緊急時のアラーム音などもリアルに再現され、臨場感を高めます。

- インタラクティブな操作体験: コントローラーを使って、工具を操作したり、製品を組み立てたり、アバターと対話したりできます。この「手を動かす」体験が、スキルの定着を強力に後押しします。

- 物理法則のシミュレーション: 仮想空間内では、重力や摩擦といった物理法則をシミュレートできます。これにより、重い物を持ち上げる感覚や、機械を操作した際の反動などをリアルに感じられます。

これらの技術的要素が組み合わさることで、VR研修は単なる「お勉強」ではなく、記憶に深く刻まれる「原体験」に近い学習機会を提供するのです。

VR研修が注目される背景

なぜ今、多くの企業がVR研修に注目しているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境が抱える複数の課題が存在します。

働き方の多様化

新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークやハイブリッドワークが急速に普及しました。これにより、従業員が一箇所に集まる従来の集合研修の実施が困難になりました。

VR研修は、この課題に対する有効な解決策となります。インターネット環境とVRデバイスさえあれば、従業員は自宅やサテライトオフィスなど、どこからでも同じ研修プログラムに参加できます。仮想空間上に作られた研修ルームに、それぞれがアバターとして集まり、グループワークやディスカッションを行うことも可能です。これにより、物理的な距離を超えて、質の高い研修を均一に提供できるようになります。

人手不足と技術継承

少子高齢化が進む日本では、多くの業界で人手不足が深刻化しており、特に熟練技術者の高齢化と退職に伴う「技術継承」が大きな経営課題となっています。熟練者が長年の経験で培ってきた「暗黙知」と呼ばれる勘やコツは、マニュアル化が難しく、従来のOJTだけでは伝承に時間がかかり、質の担保も難しいのが現状でした。

VR技術は、この技術継承の課題にも光を当てます。熟練技術者の動きや視線を3Dデータとして記録し、VR空間で再現することで、若手従業員は熟練者の視点に立って作業を追体験できます。これにより、「どこを見て」「どのタイミングで」「どのように工具を動かすか」といった感覚的なノウハウを、より効率的かつ正確に学ぶことが可能になります。指導者の負担を軽減しつつ、教育の質とスピードを向上させる手段として、VRへの期待が高まっています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

現代の企業にとって、DXの推進は競争力を維持・強化するために不可欠な取り組みです。業務プロセスのデジタル化やデータ活用が進む中で、人材育成の分野も例外ではありません。

VR研修は、人材育成DXの象徴的な施策と位置づけられています。研修の成果をデータとして蓄積・分析できる点も大きな特徴です。例えば、受講者がどこでつまずいたか、どの作業に時間がかかったか、どこに視線を向けていたかといったデータを収集し、個人の習熟度を客観的に評価したり、研修プログラム自体の改善に役立てたりできます。このように、勘や経験に頼りがちだった人材育成を、データドリブンなアプローチへと変革する可能性を秘めているのです。

eラーニングとの違い

デジタルを活用した研修方法として、eラーニングも広く普及しています。VR研修とeラーニングは、どちらも時間や場所の制約を受けにくいという共通点がありますが、その目的や学習体験の質には明確な違いがあります。

| 比較項目 | VR研修 | eラーニング |

|---|---|---|

| 学習形態 | 体験型学習(実技・シミュレーション) | 知識習得型学習(座学) |

| 体験の質 | 高い没入感・臨場感、インタラクティブ | テキスト・動画ベース、受動的 |

| 主な目的 | スキルの体得、身体感覚の習得 | 知識のインプット、理解促進 |

| 学習効果 | 記憶定着率が高い、実践力が身につく | 網羅的な知識を効率的に学べる |

| 適した分野 | 製造、建設、医療、接客などの実技訓練 | コンプライアンス、専門知識、語学学習 |

| 導入コスト | 比較的高価(デバイス+コンテンツ) | 比較的安価 |

簡単に言えば、eラーニングが「教科書」を読む学習だとすれば、VR研修は「実験室」で実際に手を動かす学習に例えられます。

eラーニングは、法律や社内ルール、製品知識といった「知っているべきこと(Knowing)」を学ぶのに非常に効果的です。一方、VR研修は、機械の操作方法や接客応対、手術手技といった「できるべきこと(Doing)」、つまり身体的なスキルや実践的な対応力を身につけるのに適しています。

両者は競合するものではなく、むしろ補完関係にあります。例えば、eラーニングで機械の構造や安全ルールに関する知識を学んだ後、VR研修で実際にその機械を操作する訓練を行う、といった組み合わせることで、より効果的な学習プログラムを設計できます。自社の育成課題に応じて、これらのツールを適切に使い分けることが重要です。

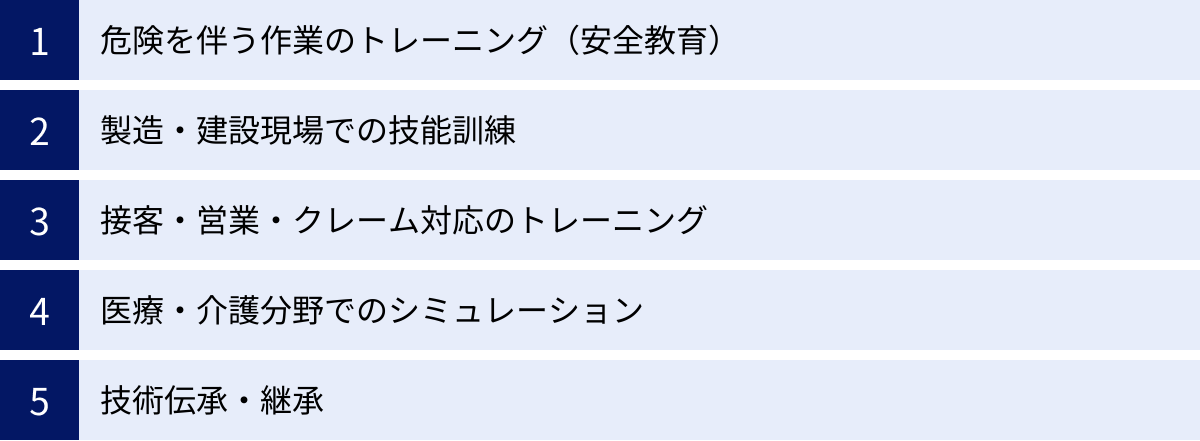

VR研修でできること・活用分野

VR研修は、その高い再現性と安全性から、さまざまな業界や職種で活用が進んでいます。ここでは、代表的な活用分野を具体的なシナリオとともに紹介します。

危険を伴う作業のトレーニング(安全教育)

VR研修が最もその価値を発揮する分野の一つが、安全教育です。現実世界で試すことが不可能な危険な状況を、一切のリスクなく安全に体験できるため、従業員の危険感受性を高め、安全意識を身体に刻み込むことができます。

- 建設現場の高所作業: 仮想の足場の上を歩いたり、高所で作業を行ったりする訓練。万が一、VR空間で足を踏み外しても、現実では安全な場所で「墜落する感覚」だけをリアルに体験できます。この強烈な体験は、安全帯の正しい使用の重要性を深く理解させます。

- 工場での機械操作: プレス機への巻き込まれ、フォークリフトとの接触、感電といった労働災害を疑似体験します。どのような状況で事故が起こるのかを身をもって知ることで、指差し確認や安全手順の遵守といった基本的な行動の徹底に繋がります。

- 火災・化学物質漏洩時の避難訓練: 煙が充満し視界が悪い中での避難経路の確認や、有毒ガス発生時の対応などをシミュレーションします。パニック状態に陥りやすい緊急時において、冷静かつ迅速に行動するための反復訓練が可能です。

これらの訓練は、マニュアルを読むだけでは得られない「ヒヤリ・ハット」体験を擬似的に提供し、「頭では分かっている」という状態から「身体が危険を覚えている」という状態へと学習レベルを引き上げます。

製造・建設現場での技能訓練

製造業や建設業では、製品の品質や作業の安全性を担保するために、正確な技能の習得が不可欠です。VR研修は、場所や機材の制約を受けずに、質の高い技能訓練を効率的に行うための強力なツールとなります。

- 組み立て・分解作業: 自動車のエンジンや精密機器など、複雑な製品の組み立て・分解手順を学びます。VR空間では、部品をハイライト表示したり、正しい手順をナビゲーションしたりできるため、初心者がつまずきやすいポイントを重点的に学習できます。実物の部品を破損させる心配もなく、何度でも繰り返し練習が可能です。

- 溶接・塗装訓練: 溶接のトーチの角度や動かす速さ、塗装のスプレーガンの距離や均一な吹き付け方など、熟練の技が必要な作業を訓練します。VRシミュレーターは、これらの動きを細かくトラッキングし、仕上がりをスコア化してフィードバックを提供します。これにより、客観的な指標に基づいてスキルアップを図ることができます。

- 重機・建機の操作訓練: クレーンやショベルカーなどの操作を、安全な仮想空間でシミュレーションします。実際の重機を動かす前の基礎訓練として活用することで、燃料費や機材の摩耗といったコストをかけずに、基本的な操作方法を習得できます。

これらの訓練は、新入社員教育の期間を大幅に短縮するだけでなく、既存の従業員のスキルアップや多能工化にも貢献します。

接客・営業・クレーム対応のトレーニング

VR研修は、対人スキルが求められるサービス業や営業職のトレーニングにも有効です。AIを搭載したアバターを相手に、リアルなロールプレイングを行うことができます。

- 接客・マナー研修: ホテルのフロントや飲食店のホールなど、実際の店舗を再現したVR空間で、お客様の入店から退店までの一連の流れをトレーニングします。お辞儀の角度や言葉遣い、笑顔などをAIが評価し、改善点を指摘してくれます。

- 営業ロールプレイング: 新商品の提案や価格交渉など、さまざまな商談シーンをシミュレーションします。VR空間では、相手の表情や仕草の変化も再現されるため、非言語的なコミュニケーションを読み取る訓練にもなります。自身の応対を録画して客観的に見返すことで、話し方の癖や改善点を自覚しやすくなります。

- クレーム対応訓練: 理不尽な要求をする顧客や、強い口調で怒りを表す顧客など、対応が難しいケースを体験します。現実では精神的な負担が大きいクレーム対応も、VRであれば心理的な安全性を保ちながら繰り返し訓練できます。これにより、ストレス耐性を高め、どのような状況でも冷静に対応できるスキルを養います。

対人スキルの研修では、研修担当者や同僚が相手役を務めることが多く、気恥ずかしさや人間関係への配慮から、本番さながらの緊張感を生み出すのが難しいという課題がありました。VR研修は、人間相手では躊躇してしまうような厳しい要求や質問も気兼ねなく試せるため、より実践的なトレーニングが可能です。

医療・介護分野でのシミュレーション

人命に関わる医療・介護分野では、失敗が許されないため、新人教育には特に細心の注意と多くの時間が必要とされます。VR研修は、患者にリスクを負わせることなく、高度で実践的なスキルを習得するための画期的な手段として期待されています。

- 手術手技のトレーニング: 若手医師が、ベテラン医師の執刀をVRで追体験したり、難易度の高い手術のシミュレーションを行ったりします。VR空間では、臓器や血管を半透明にして内部構造を確認しながら手技を学べるなど、現実の手術では不可能な学習も可能です。

- 緊急時対応(トリアージ)訓練: 災害現場や救急外来など、多数の患者が同時に運び込まれる状況を想定し、重症度や緊急性に応じて治療の優先順位を判断する「トリアージ」の訓練を行います。限られた時間の中で、的確な判断を下す能力を養います。

- 認知症患者のケア: 認知症患者が見ている世界をVRで体験することで、その行動や言動の背景にある不安や混乱を理解します。当事者の視点を体験することで、一方的なケアではなく、相手に寄り添ったコミュニケーションや介助の方法を学ぶことができます。

これらのシミュレーションは、医療従事者のスキル向上はもちろんのこと、医療過誤のリスクを低減し、患者の安全を守ることにも直結します。

技術伝承・継承

前述の通り、熟練技術者が持つ「暗黙知」の継承は、多くの企業にとって喫緊の課題です。VRは、この目に見えないノウハウを可視化し、次世代に伝えるための強力なメディアとなり得ます。

- 匠の技のデータ化: 熟練職人の手元の動き、視線の動き、力加減などをセンサーで計測し、3DデータとしてVR空間に再現します。学習者は、その動きを自分の動きと重ね合わせたり、スロー再生で確認したりすることで、細かなコツを効率的に学ぶことができます。

- 遠隔地からの技術指導: 遠隔地にいる熟練技術者が、VR空間を通じて若手技術者の作業をリアルタイムで確認し、指導を行うことも可能です。これにより、指導者一人が複数の拠点の教育を担うことができ、教育の効率化と均質化が図れます。

VRによる技術伝承は、一人の熟練者が持つ貴重な財産を、組織全体の資産として永続的に活用可能にする道を開きます。これは、企業の持続的な成長と競争力維持において、極めて重要な意味を持ちます。

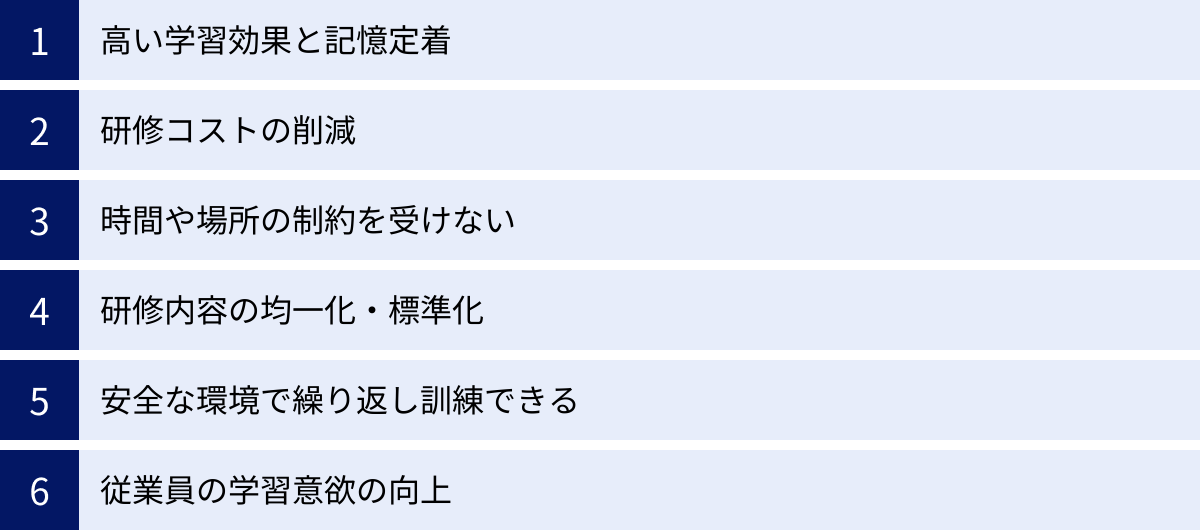

VR研修を導入する6つのメリット

VR研修の導入は、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な6つのメリットについて、その理由や背景を詳しく解説します。

① 高い学習効果と記憶定着

VR研修がもたらす最大のメリットは、その圧倒的に高い学習効果と記憶定着率です。

アメリカ国立訓練研究所が発表した学習モデル「ラーニングピラミッド」によると、学習方法ごとの平均的な知識定着率は、「講義(聞く)」が5%、「読書(読む)」が10%であるのに対し、「自ら体験する」ことは75%にも達するとされています。VR研修は、この「自ら体験する」学習を仮想空間で実現するものです。

なぜVR研修は記憶に残りやすいのでしょうか。その理由は、脳の仕組みにあります。VRによる体験は、視覚や聴覚といった五感を強く刺激し、身体を動かすことを伴います。このような多感覚的な体験は、記憶を司る脳の部位である「海馬」や、情動に関わる「扁桃体」を活性化させ、記憶の定着を強力に促進することが分かっています。

単にテキストを読んで知識として覚える「意味記憶」だけでなく、体験を通じて身体で覚える「エピソード記憶」として学習内容が刻み込まれるため、忘れにくく、かつ実践の場で思い出しやすいのです。危険な状況での対処法など、いざという時に身体が自然に動くレベルでの習得が期待できるのは、VR研修ならではの大きな強みです。

② 研修コストの削減

「VR研修は初期投資が高い」というイメージがあるかもしれませんが、長期的視点で見ると、トータルコストを大幅に削減できる可能性があります。

従来の集合研修では、以下のようなコストが発生していました。

- 従業員の交通費・宿泊費

- 研修会場のレンタル費用

- 外部講師への依頼費用

- 研修用の機材や設備、消耗品(例:高価な工作機械、医療用シミュレーター、使い捨ての部材など)

- 研修中の人件費(受講者、講師、運営スタッフ)

VR研修を導入することで、これらのコストの多くを削減できます。従業員は自席や自宅で研修を受けられるため、交通費や宿泊費は不要です。研修用の高価な実機を用意する必要もなく、VRコンテンツ内で何度でもシミュレーションが可能です。これにより、特に大規模な研修や、高価な資材を消費する研修、遠隔地の従業員が多い企業ほど、コスト削減効果は大きくなります。初期導入費用はかかりますが、繰り返し実施する研修であれば、数年で投資を回収できるケースも少なくありません。

③ 時間や場所の制約を受けない

VR研修は、従業員と企業の双方にとって、時間と場所の柔軟性を高めます。

従業員は、業務の都合に合わせて、自分の好きな時間に研修を受けることができます。例えば、営業担当者であれば、顧客訪問の合間の隙間時間にVRゴーグルを装着してロープレ研修を行う、といった活用が可能です。これにより、研修のために丸一日業務を空ける必要がなくなり、生産性の低下を最小限に抑えられます。

企業側にとっても、全国・全世界の拠点にいる従業員に対して、同じ内容・同じ品質の研修を同時に提供できるというメリットがあります。新製品のトレーニングやグローバルなコンプライアンス研修など、スピーディーかつ均一な展開が求められる場面で特に有効です。研修のスケジュール調整に費やしていた管理コストも大幅に削減できます。

④ 研修内容の均一化・標準化

OJTや集合研修では、講師のスキルや経験、あるいはその日のコンディションによって、研修の質にばらつきが生じることがありました。「あのトレーナーの指導は分かりやすいが、別のトレーナーはそうでもない」といった属人性の問題は、多くの企業が抱える課題です。

VR研修では、全ての受講者がプログラムされた同一のコンテンツを体験するため、教育の質を完全に均一化・標準化できます。これにより、どの従業員も一定水準以上のスキルを確実に習得でき、企業全体のサービス品質や生産性の底上げに繋がります。

さらに、VR研修システムは受講者の学習データを自動で記録・蓄積します。作業の所要時間、エラーの回数、視線の動きといった客観的なデータを分析することで、個々の従業員の習熟度や弱点を正確に把握できます。このデータを基に、個別最適化された追加トレーニングを提供したり、人事評価の参考にしたりするなど、データドリブンな人材育成を実現できます。

⑤ 安全な環境で繰り返し訓練できる

VR研修の大きな利点として、現実世界では危険を伴う、あるいは失敗が許されないような訓練を、安全な環境で何度でも繰り返し行える点が挙げられます。

例えば、航空機のパイロットは、エンジントラブルや悪天候といった緊急事態への対処をフライトシミュレーターで徹底的に訓練します。これと同じように、VR研修では、工場の火災、建設現場での事故、手術中の予期せぬ出血など、あらゆる危機的状況を安全にシミュレーションできます。

失敗を恐れることなく、様々なパターンを試行錯誤できる環境は、スキルの習得スピードを加速させます。心理的なプレッシャーから解放されることで、受講者は訓練そのものに集中でき、より深い学びを得られます。万が一の事態に備え、従業員の命と会社の資産を守るための「転ばぬ先の杖」として、VR研修は極めて重要な役割を果たします。

⑥ 従業員の学習意欲の向上

「研修」と聞くと、退屈な座学や緊張するロールプレイングを思い浮かべ、ネガティブな印象を持つ従業員も少なくありません。

VR研修は、最新技術を用いたゲームのような没入感とインタラクティブ性により、受講者が楽しみながら主体的に学習に取り組むことを可能にします。新しい技術に触れること自体が知的好奇心を刺激し、学習へのモチベーションを高める効果も期待できます。

ある研究では、VRで学習した学生は、従来の学習方法の学生に比べて、集中力が4倍高く、学習内容に対する自信が275%向上したという報告もあります。従業員が自発的に「もっと学びたい」と思えるような魅力的な学習体験を提供することは、学習する組織文化を醸成し、従業員のエンゲージメントや定着率の向上にも繋がるでしょう。

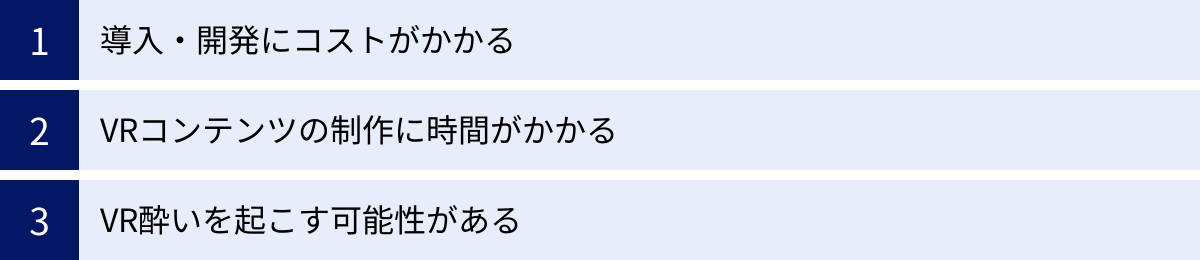

VR研修を導入する3つのデメリット

VR研修には多くのメリットがある一方で、導入を検討する際には知っておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、主な3つのデメリットと、その対策について解説します。

① 導入・開発にコストがかかる

VR研修の導入における最大のハードルは、やはりコスト面です。導入には、ハードウェアとソフトウェアの両面で初期投資が必要となります。

- ハードウェアコスト: VRゴーグルや、コンテンツによっては高性能なPC、コントローラーなどの購入費用がかかります。導入する人数分のデバイスが必要になるため、大規模に展開する場合は相応の予算が必要です。

- ソフトウェア(コンテンツ)コスト: 研修プログラムであるVRコンテンツの費用です。既存のパッケージサービスを利用するか、自社専用のコンテンツをオーダーメイドで開発(フルスクラッチ)するかによって費用は大きく変動します。特に、フルスクラッチ開発の場合は、数百万円から数千万円規模の投資になることも珍しくありません。

【対策】

このコストの問題を乗り越えるためには、ROI(投資収益率)の視点を持つことが不可欠です。導入によってどれだけのコスト削減(交通費、宿泊費、資材費など)が見込めるのか、あるいは生産性向上や事故率低下によってどれだけの利益向上が期待できるのかを事前に試算し、投資の妥当性を慎重に判断する必要があります。

また、いきなり大規模に導入するのではなく、まずは特定の部署や研修プログラムに限定してスモールスタートで始めるのも一つの手です。VRデバイスのレンタルサービスや、比較的安価なパッケージサービスを活用して効果を検証し、成功すれば徐々に展開範囲を広げていくというアプローチが現実的です。国や地方自治体が提供するIT導入補助金などを活用することも検討しましょう。

② VRコンテンツの制作に時間がかかる

自社の業務に特化したオリジナルのVRコンテンツを制作する場合、相応の時間と労力がかかります。一般的なソフトウェア開発と同様に、以下のようなプロセスを経るため、企画開始から完成まで数ヶ月から1年以上かかることもあります。

- 要件定義: 研修の目的や対象者、学習目標などを明確にします。

- シナリオ・設計: 研修の流れや、VR空間でのインタラクションを具体的に設計します。

- CG制作・開発: 3Dモデルや背景の作成、プログラミングを行います。

- テスト・修正: 実際にVRで体験し、バグの修正や操作性の改善を繰り返します。

特に、現場の業務フローを忠実に再現したり、リアルな物理シミュレーションを組み込んだりする場合は、開発の難易度が上がり、時間もコストも増大します。また、開発会社とのコミュニケーションが円滑に進まないと、手戻りが発生してさらに時間がかかってしまうリスクもあります。

【対策】

まずは、自社が求める研修内容が、既存のパッケージサービスで代替できないかを検討してみましょう。安全教育や接客マナーなど、多くの企業で共通する内容であれば、短期間かつ低コストで導入できる可能性があります。

フルスクラッチで開発する場合でも、最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは最も重要なコア機能に絞って開発するMVP(Minimum Viable Product)のアプローチが有効です。最小限の機能で一度リリースし、実際に利用した従業員からのフィードバックを基に、段階的に機能を追加・改善していくことで、開発期間とリスクを抑えることができます。

③ VR酔いを起こす可能性がある

VR体験中に、乗り物酔いに似た不快感(めまい、吐き気、頭痛など)を感じる「VR酔い」を起こす人がいます。これは、VRゴーグルを通して得られる視覚情報(「動いている」という情報)と、身体の平衡感覚を司る三半規管からの情報(「動いていない」という情報)にズレが生じることで発生すると言われています。

VR酔いのしやすさには個人差が大きく、全く酔わない人もいれば、数分で気分が悪くなってしまう人もいます。全従業員を対象とする研修で、一部の人がVR酔いによって参加できないとなると、公平性の観点から問題になる可能性があります。

【対策】

VR酔いを完全に防ぐことは難しいですが、軽減するための対策はいくつかあります。

- 酔いにくいコンテンツ設計: VRコンテンツを開発する際は、急激な視点移動や加速・減速を避けるなど、VR酔いを誘発しにくい設計を開発会社に依頼することが重要です。

- 高性能なデバイスの選定: リフレッシュレート(1秒間に画面が更新される回数)が高く、トラッキング性能が良いVRデバイスを選ぶことで、映像の遅延やカクつきが減り、VR酔いのリスクを低減できます。

- 運用上の工夫: 研修時間を1回あたり15〜20分程度に区切り、こまめに休憩を挟むようにします。また、研修開始前に、体調が優れない場合は無理をしないようにアナウンスすることも大切です。

本格導入前には、必ずPoC(実証実験)や体験会を実施し、従業員がどの程度VR酔いを起こす可能性があるかを確認しておくことを強く推奨します。

VR研修の導入にかかる費用相場

VR研修の導入を具体的に検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。費用は大きく「VRコンテンツの制作費用」と「VRデバイスの購入費用」の2つに分けられます。ここでは、それぞれの費用相場について解説します。

VRコンテンツの制作費用

VRコンテンツの費用は、その制作方法によって大きく異なります。主に「フルスクラッチ開発」と「パッケージ・SaaS利用」の2つの選択肢があります。

| 制作方法 | 費用相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| フルスクラッチ開発 | 数百万円〜数千万円 | ・自社の業務に完全特化 ・自由なカスタマイズ性 | ・高コスト ・開発期間が長い |

| パッケージ・SaaS利用 | 初期費用:0〜数十万円 月額費用:数万円〜 |

・低コスト ・短期間で導入可能 | ・カスタマイズ性が低い ・自社業務と合わない可能性 |

フルスクラッチ開発の場合

フルスクラッチ開発は、自社の特定の業務内容や研修目的に合わせて、ゼロからオーダーメイドでVRコンテンツを制作する方法です。

- 費用相場: 一般的に300万円〜1,000万円程度がボリュームゾーンですが、CGのクオリティやインタラクションの複雑さによっては、数千万円規模になることもあります。

- 費用の内訳:

- 企画・ディレクション費: プロジェクト全体の管理費用。

- シナリオ作成費: 研修のストーリーや流れを設計する費用。

- 3DCGモデル制作費: 人物、機械、建物などの3Dモデルを作成する費用。

- システム開発費: VR空間での操作やシミュレーションをプログラミングする費用。

- サウンド制作費、検証費など

フルスクラッチ開発は、独自の機械操作や特殊な業務フローなど、既存のパッケージでは対応できない専門性の高い研修を行いたい場合に適しています。費用は高額になりますが、自社の課題にピンポイントで応える、最も効果の高いコンテンツを制作できます。

パッケージ・SaaSを利用する場合

パッケージ・SaaSは、VR研修サービス提供会社が予め開発した汎用的な研修コンテンツを、月額料金などで利用する方法です。

- 費用相場:

- 初期費用: 0円〜数十万円程度。

- 月額利用料: 1ユーザーあたり数千円〜、または1社あたり数万円〜数十万円程度。利用するコンテンツ数やユーザー数によって変動します。

- コンテンツの例:

- 安全教育(墜落、感電、火災など)

- 接客マナー研修

- クレーム対応研修

- コンプライアンス研修

パッケージ・SaaSは、多くの企業で共通して必要とされる研修内容を手軽に導入したい場合に適しています。低コストかつ短期間でVR研修を開始できるのが最大のメリットです。まずはパッケージサービスでVR研修の効果を試し、その上で自社独自のコンテンツ開発を検討するという進め方も有効です。

VRデバイス(ゴーグル)の購入費用

VR研修を実施するためには、VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)が必要です。VRゴーグルは、その仕組みによって大きく3つのタイプに分けられます。

| デバイスタイプ | 特徴 | 価格相場(1台あたり) | 代表的な機種 |

|---|---|---|---|

| スタンドアロン型 | デバイス単体で動作。PC不要で手軽。現在の主流。 | 5万円 〜 15万円 | Meta Quest 3, PICO 4 |

| PC接続型 | 高性能PCと接続して使用。高画質・高性能だが高価。 | 5万円 〜 20万円 (別途高性能PCが必要) |

Valve Index, HTC VIVE Pro |

| スマートフォン利用型 | スマートフォンを装着して使用。安価だが機能は限定的。 | 数百円 〜 1万円 | ハコスコ, Google Cardboard |

現在のビジネス利用では、ケーブルレスで手軽に扱える「スタンドアロン型」が最も一般的です。Meta Quest 3やPICO 4といった機種は、比較的手頃な価格でありながら高い性能を持っており、多くのVR研修コンテンツに対応しています。

非常にリアルなCGや複雑なシミュレーションを必要とする研修コンテンツの場合は、PCの描画能力を最大限に活用できる「PC接続型」が選択肢となります。ただし、デバイス本体に加えて、1台20万円以上する高性能なゲーミングPCが別途必要になるため、導入コストは高くなります。

「スマートフォン利用型」は、360度動画を視聴するなどの簡易的なVR体験には適していますが、インタラクティブな操作には不向きなため、本格的な研修用途にはあまり使われません。体験会やイベントなどで、VRの雰囲気を知ってもらう目的で活用されることが多いです。

デバイスを選定する際は、利用したいVRコンテンツがどのデバイスに対応しているかを必ず確認することが重要です。

VR研修を導入する5ステップ

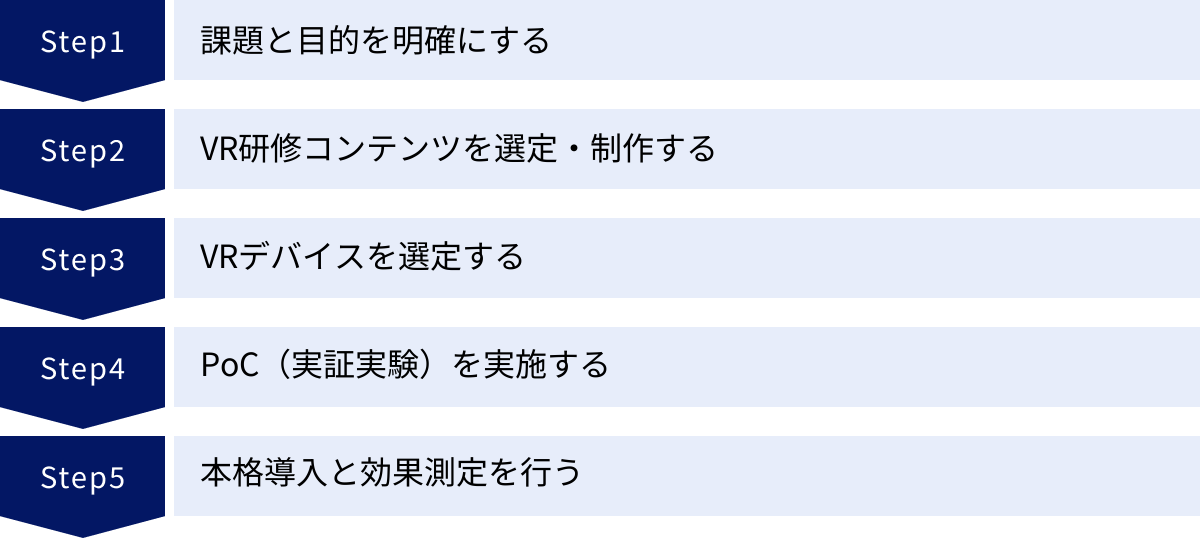

VR研修の導入を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入を検討し始めてから、本格的に運用するまでの具体的な5つのステップを解説します。

① 課題と目的を明確にする

VR研修導入において、最も重要かつ最初のステップが「課題と目的の明確化」です。「VRが流行っているから導入しよう」といった安易な動機では、効果的な活用は望めません。

まず、自社の人材育成において、現在どのような課題があるのかを具体的に洗い出します。

- 課題の例:

- 「新入社員の現場配属後のミスが多く、教育期間が長引いている」

- 「危険作業でのヒヤリ・ハット事例が減らない」

- 「熟練技術者が退職間近で、技術継承が間に合わない」

- 「営業担当者によって商談の成約率に大きな差がある」

- 「集合研修にかかるコスト(交通費・宿泊費)が経営を圧迫している」

次に、これらの課題を解決するために、VR研修を通じて「何を」「どのような状態にしたいのか」という目的(ゴール)を具体的に設定します。目的は、可能な限り定量的で測定可能な指標(KPI)で設定することが望ましいです。

- 目的(ゴール)の例:

- 「新人研修期間を従来の3ヶ月から2ヶ月に短縮する」

- 「工場での労働災害発生率を前年比で20%削減する」

- 「特定作業のマイスター認定試験の合格率を50%から80%に引き上げる」

- 「研修後の顧客満足度アンケートの点数を平均10%向上させる」

この最初のステップで課題と目的が明確になっていれば、その後のコンテンツ選定や効果測定がスムーズに進み、導入の成否を客観的に判断できるようになります。

② VR研修コンテンツを選定・制作する

ステップ①で設定した目的に基づき、最適なVRコンテンツを選びます。前述の通り、選択肢は「パッケージ・SaaSの利用」と「フルスクラッチ開発」の2つです。

- パッケージ・SaaSの利用:

- 自社の課題が、安全教育や接客マナーといった汎用的なものであれば、まずは既存のサービスを探してみましょう。

- 複数のサービスを比較検討し、自社の目的に最も合致したコンテンツを提供している会社を選びます。無料トライアルがあれば、積極的に活用して操作性や内容を確認しましょう。

- フルスクラッチ開発:

- 自社独自の業務内容など、パッケージでは対応できない場合は、開発会社に依頼します。

- 開発会社を選定する際は、価格だけでなく、自社が属する業界での開発実績が豊富か、企画段階から相談に乗ってくれるか、導入後のサポート体制はどうかといった点を総合的に評価することが重要です。

- 複数の会社から提案と見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

③ VRデバイスを選定する

利用するコンテンツが決まったら、次に対応するVRデバイスを選定します。

- コンテンツの要求スペックを確認: 利用するVRコンテンツが必要とするスペック(PC接続型かスタンドアロン型か、など)を確認します。

- 予算と台数を決定: 研修対象者の人数に基づき、必要なデバイスの台数と予算を確保します。

- 運用方法を検討:

- キッティング: 多数のデバイスにアプリをインストールしたり、設定を行ったりする作業をどう効率化するか。

- 保管・充電: デバイスをどこで保管し、どのように充電するか。

- 衛生管理: 複数人でデバイスを共有する場合、アルコールでの清掃やフェイスカバーの使用など、衛生管理のルールを定めます。

特に数十台以上のデバイスを導入する場合は、複数のデバイスを一元管理できるMDM(モバイルデバイス管理)ツールの導入も視野に入れると、運用負荷を大幅に軽減できます。

④ PoC(実証実験)を実施する

本格導入の前に、必ずPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施しましょう。PoCとは、一部の部署や少人数の対象者に限定してVR研修を試行し、その効果や実現可能性を検証するプロセスです。

PoCの主な目的は以下の通りです。

- 学習効果の検証: ステップ①で設定したKPIが、VR研修によって実際に改善されるかを確認します。(例:研修前後のテストスコアの比較)

- 運用上の課題の洗い出し: デバイスの貸し出し・返却フロー、ネットワーク環境、サポート体制など、実際の運用で発生しうる問題点を洗い出します。

- 受講者のフィードバック収集: VR酔いの発生状況や、コンテンツの分かりやすさ、操作性などについて、受講者から直接意見を聞き、改善に繋げます。

PoCで得られた結果とフィードバックを基に、コンテンツや運用フローをブラッシュアップすることで、本格導入後の失敗リスクを最小限に抑えることができます。

⑤ 本格導入と効果測定を行う

PoCで効果と安全性が確認できたら、いよいよ本格導入です。研修対象者全体に展開し、運用を開始します。

しかし、導入して終わりではありません。導入後も継続的に効果測定を行い、PDCAサイクルを回していくことが重要です。

- Plan(計画): ステップ①で設定した目的・KPI

- Do(実行): VR研修の実施

- Check(評価): KPIの達成度を測定・評価します。受講者アンケートや、現場の管理者へのヒアリングも有効です。

- Action(改善): 評価結果を基に、研修コンテンツの内容や運用方法を改善します。

このサイクルを繰り返すことで、VR研修の効果を最大化し、企業の成長に貢献する人材育成の仕組みを構築していくことができます。

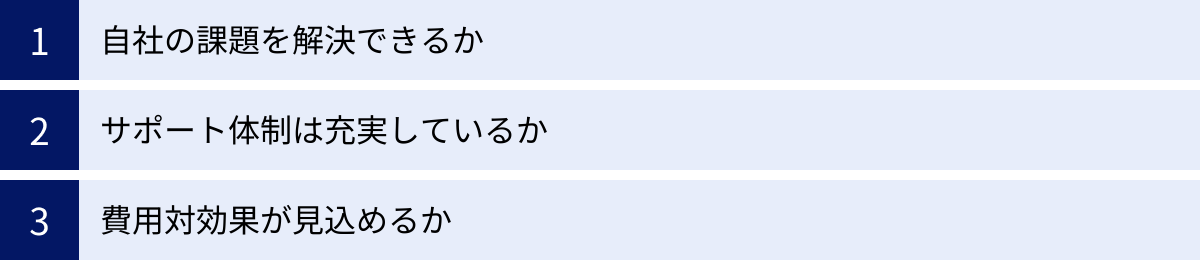

VR研修を導入する際の3つのポイント

VR研修の導入プロジェクトを成功に導くためには、技術的な側面だけでなく、戦略的な視点が欠かせません。ここでは、導入を決定する前に押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題を解決できるか

繰り返しになりますが、これが最も根源的で重要なポイントです。VRはあくまで課題解決のための「手段」であり、「目的」ではありません。最新技術であるという目新しさや、他社が導入しているからという理由だけで飛びつくのは非常に危険です。

まずは、自社が抱える人材育成上の課題を徹底的に分析し、「なぜその課題が発生しているのか」という根本原因を突き詰める必要があります。その上で、「その課題解決に、VRという手段は本当に最適なのか?」を冷静に判断しましょう。

例えば、課題が「製品知識の不足」であれば、網羅的な情報を効率的に学べるeラーニングの方が適しているかもしれません。課題が「チーム内のコミュニケーション不足」であれば、VRではなく対面でのワークショップの方が効果的な場合もあります。

VR研修は、特に「安全意識の向上」「身体的なスキルの習得」「再現が難しい状況の体験」といった領域で絶大な効果を発揮します。自社の課題がこれらの領域に合致しているかを見極め、VRの強みを最大限に活かせる場面で導入を検討することが、成功への第一歩です。

② サポート体制は充実しているか

VR研修は比較的新しい分野であり、導入や運用には専門的な知識が必要となる場面が多くあります。特に初めて導入する企業にとっては、信頼できるパートナーのサポートが不可欠です。

VRコンテンツの開発会社やサービス提供会社を選定する際には、コンテンツの品質や価格だけでなく、サポート体制の充実度を必ず確認しましょう。

- 導入時のサポート:

- 課題のヒアリングから最適なプランを提案してくれるか。

- デバイスの選定やキッティングを支援してくれるか。

- PoCの計画・実施をサポートしてくれるか。

- 運用中のサポート:

- 操作方法に関する問い合わせや、技術的なトラブルに迅速に対応してくれるか。(電話、メール、チャットなど)

- 研修の運用方法や効果測定について相談に乗ってくれるか。

- 導入後のサポート:

- 法改正や業務内容の変更に合わせて、コンテンツをアップデートしてくれるか。

- 定期的に効果測定のレポートを提供し、改善提案をしてくれるか。

「作って終わり」「売って終わり」ではなく、導入後も継続的に伴走し、VR研修の活用を成功に導いてくれるパートナーを選ぶことが、長期的な成果に繋がります。

③ 費用対効果が見込めるか

VR研修は、決して安い投資ではありません。だからこそ、投じたコストに見合う、あるいはそれを上回るリターン(効果)が得られるかを事前に厳しく見積もる必要があります。これは、経営層の理解を得て予算を確保するためにも不可欠なプロセスです。

費用対効果を算出するためには、まず「コスト」と「効果」の両方を可能な限り数値化します。

- コスト(投資額):

- 初期費用(コンテンツ開発費、デバイス購入費)

- ランニングコスト(月額利用料、保守費用、運用人件費)

- 効果(リターン):

- 直接的なコスト削減額: 従来の研修で発生していた交通費、宿泊費、会場費、資材費などの削減額。

- 生産性向上による利益: 研修期間の短縮による人件費削減、作業効率アップによる売上増など。

- リスク低減による損失回避額: 労働災害の減少による保険料や補償金の削減、品質不良の減少による損失回避など。

これらの数値を基に、ROI(Return on Investment:投資収益率)を計算します。

ROI (%) = (効果額 – 投資額) ÷ 投資額 × 100

ROIがプラスであれば、投資したコストを上回るリターンが見込めるということになります。

また、従業員のエンゲージメント向上や、先進的な企業としてのブランドイメージ向上といった、直接的な金額には換算しにくい「非金銭的な効果」も考慮に入れると、より総合的な投資判断ができます。これらの定性的な効果も、離職率の低下や採用競争力の強化といった形で、将来的に企業の利益に貢献する可能性があるからです。

おすすめのVR研修サービス・開発会社5選

ここでは、VR研修の導入を検討する際に候補となる、代表的なサービス・開発会社を5社紹介します。各社それぞれに特徴や強みがあるため、自社の目的や課題に合わせて比較検討してみてください。

(注:掲載されている情報は、各社公式サイトを参照して作成していますが、最新の詳細については必ず公式サイトでご確認ください。)

| 会社名 | 主な特徴 | 得意分野 | 提供形態 |

|---|---|---|---|

| ① 株式会社積木製作 | 高品質な3DCG技術を活かしたリアルなVRコンテンツが強み。 | 製造、建設、不動産、安全教育 | フルスクラッチ開発、パッケージ提供 |

| ② 株式会社エドガ | VRトレーニングプラットフォーム「Edoga VR」を提供。ソフトスキル系に強い。 | 接客、営業、プレゼンテーション、医療コミュニケーション | SaaSプラットフォーム |

| ③ 株式会社Synamon | ビジネス向けメタバースプラットフォーム「NEUTRANS」を基盤としたソリューション。 | 集合研修、カンファレンス、コラボレーション | フルスクラッチ開発、プラットフォーム提供 |

| ④ InstaVR Japan株式会社 | ノーコードでVRコンテンツを自社制作・配信できるプラットフォームを提供。 | 施設案内、安全教育、技能訓練 | SaaSプラットフォーム |

| ⑤ 株式会社ハコスコ | ダンボール製VRゴーグルと360度動画配信プラットフォームが中心。 | 簡易的なVR体験、プロモーション、イベント | デバイス販売、プラットフォーム提供 |

① 株式会社積木製作

株式会社積木製作は、建築・不動産分野のCGパース制作からスタートした会社で、その高品質な3DCG技術を活かした、フォトリアルなVRコンテンツに定評があります。特に、製造業や建設業向けの安全体感VRや、重機操作シミュレーターなどで豊富な実績を持っています。現実に近いリアルな環境でトレーニングを行いたい場合に、有力な選択肢となるでしょう。オーダーメイドのフルスクラッチ開発に加え、「安全体感VRシミュレータ」などのパッケージ製品も提供しています。

参照:株式会社積木製作公式サイト

② 株式会社エドガ

株式会社エドガは、対人スキル向上に特化したVRトレーニングプラットフォーム「Edoga VR」を提供しています。接客、営業、プレゼンテーション、クレーム対応、医療コミュニケーションといった、ソフトスキル系のトレーニングコンテンツが豊富に揃っています。AIキャラクターを相手にしたリアルなロールプレイングが可能で、視線や音声などのデータを分析し、客観的なフィードバックを得られる点が大きな特徴です。サブスクリプション型のSaaSで提供されているため、比較的導入しやすいのも魅力です。

参照:株式会社エドガ公式サイト

③ 株式会社Synamon

株式会社Synamonは、ビジネス向けメタバースプラットフォーム「NEUTRANS」を開発・提供しており、これを活用したVR研修ソリューションを展開しています。複数人が同時に同じVR空間に集まり、コミュニケーションを取りながら研修やワークショップを行えるのが大きな強みです。アバターを通じて、遠隔地にいるメンバーとも臨場感のあるグループワークが可能です。集合研修やチームビルディング、大規模なカンファレンスなどをVR空間で実現したい場合に適しています。

参照:株式会社Synamon公式サイト

④ InstaVR Japan株式会社

InstaVR Japan株式会社が提供する「InstaVR」は、プログラミングの知識がなくても、ブラウザ上で直感的にVRコンテンツを作成・配信できるノーコードプラットフォームです。360度写真や動画をアップロードし、説明文やクイズ、ナビゲーションなどを配置するだけで、オリジナルのVRコンテンツが作成できます。自社で頻繁にコンテンツを更新したい場合や、まずは手軽にVRコンテンツ制作を試してみたいという企業におすすめです。

参照:InstaVR Japan株式会社公式サイト

⑤ 株式会社ハコスコ

株式会社ハコスコは、スマートフォンを利用する安価なダンボール製VRゴーグル「ハコスコ」で広く知られています。同社はデバイス販売だけでなく、360度動画の配信プラットフォーム「ハコスコストア」も運営しており、手軽にVR体験を提供するためのソリューションをワンストップで提供しています。本格的なインタラクティブ研修というよりは、工場見学や施設案内、イベントでのプロモーションなど、多くの人にVRの魅力を伝える目的での活用に適しています。VR研修導入の第一歩として、まずはお試しで導入してみる際に検討しやすいサービスです。

参照:株式会社ハコスコ公式サイト

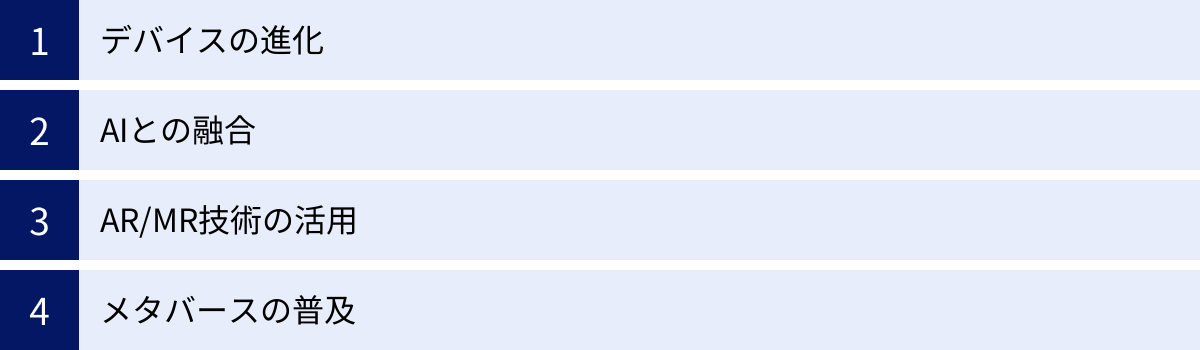

VR研修の今後の展望

VR研修は、まだ発展途上の技術であり、今後さらなる進化が期待されています。テクノロジーの進化は、人材育成のあり方を根底から変える可能性を秘めています。

- デバイスの進化: VRゴーグルは今後、より小型・軽量化し、解像度も向上していくでしょう。メガネのように気軽に装着できるデバイスが登場すれば、VR研修はさらに身近なものになります。また、グローブやスーツ型のデバイスを通じて、仮想空間内のオブジェクトに触れた感覚(触覚フィードバック)が得られるようになれば、よりリアルな技能訓練が可能になります。

- AIとの融合: AI(人工知能)とVRの融合は、研修のパーソナライズ化を加速させます。AIが受講者一人ひとりの習熟度や苦手分野をリアルタイムで分析し、その人に最適な難易度の課題を自動で生成したり、改善点をアドバイスしたりする「AI教官」が生まれるかもしれません。

- AR/MR技術の活用: VR(仮想現実)だけでなく、AR(Augmented Reality:拡張現実)やMR(Mixed Reality:複合現実)も研修に活用されていきます。AR/MRは、現実空間にデジタルの情報を重ねて表示する技術です。例えば、現実の機械の前に立ち、ARグラスをかけると、その機械の内部構造や操作手順が目の前に表示される、といった研修が可能になります。これにより、OJTとデジタル研修がシームレスに融合します。

- メタバースの普及: 企業活動のプラットフォームとしてメタバースが普及すれば、研修もその中で行われるのが当たり前になるかもしれません。世界中の従業員がメタバース上の研修センターにアバターで集い、国や言語の壁を越えて共に学ぶ未来が訪れるでしょう。

将来的には、VR研修は単なるシミュレーションツールに留まらず、個人のスキルや適性を可視化し、一人ひとりに最適なキャリアパスを提案する、総合的な人材開発プラットフォームへと進化していくことが予想されます。

まとめ

本記事では、VR研修の基礎知識からメリット・デメリット、費用、導入ステップ、そして今後の展望までを網羅的に解説しました。

VR研修は、仮想空間でのリアルな「体験」を通じて、従来の研修方法では難しかった高い学習効果を実現する、画期的な人材育成ソリューションです。そのメリットは、①高い学習効果、②コスト削減、③時間・場所の制約からの解放、④研修品質の均一化、⑤安全性、⑥学習意欲の向上と多岐にわたります。

一方で、①導入コスト、②コンテンツ制作の時間、③VR酔いといったデメリットも存在します。これらの課題を乗り越え、導入を成功させるためには、以下の3つのポイントが不可欠です。

- 自社の課題を解決できるかを見極めること

- 信頼できるパートナー(開発会社)を選び、充実したサポートを得ること

- 費用対効果をしっかりと試算し、計画的に導入を進めること

VR研修は、人手不足や技術継承、働き方の多様化といった現代企業が抱える多くの課題に対する、強力な処方箋となり得ます。しかし、それは万能薬ではありません。VRという手段に踊らされることなく、自社の課題と真摯に向き合い、その解決策としてVRが最適だと判断した場合に、その導入を検討することが重要です。

この記事が、貴社の人材育成戦略を一段階上へと引き上げるための一助となれば幸いです。まずは、自社の人材育成における課題を洗い出し、VR研修がその解決にどう貢献できるかを考えることから始めてみてはいかがでしょうか。