近年、テクノロジーの世界で「MR(Mixed Reality:複合現実)」という言葉を耳にする機会が増えてきました。仮想現実(VR)や拡張現実(AR)としばしば混同されますが、MRはこれらとは一線を画す、より高度で革新的な技術です。

この記事では、MRの基本的な概念から、VRやARとの明確な違い、それを実現する技術的な仕組み、そしてビジネスや私たちの生活にどのような変革をもたらすのかまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。MRがなぜ今、これほどまでに注目を集めているのか、その理由と未来の可能性を深く探っていきましょう。

目次

MR(複合現実)とは

MR(Mixed Reality:複合現実)は、その名の通り、私たちが生きる「現実世界」と、コンピューターによって創り出された「仮想世界」を高度に融合させる技術です。これにより、まるでSF映画のような体験が現実のものとなります。

現実世界と仮想世界を融合させる技術

MRを理解する上で最も重要なキーワードは「融合」と「相互作用」です。

従来のAR(拡張現実)が現実世界にデジタル情報を「重ねて表示する」だけだったのに対し、MRはさらに一歩踏み込みます。MRデバイスは、搭載されたセンサーやカメラを用いて、周囲の壁、床、机、椅子といった現実空間の形状や位置をリアルタイムで正確に認識します。これを「空間マッピング」と呼びます。

この空間マッピングによって、デジタル情報は単に視界に浮かんでいるだけでなく、現実世界の物理的なオブジェクトと深く結びつきます。例えば、以下のようなことが可能になります。

- 現実の机の上に、デジタルの花瓶を置く。

ユーザーが歩き回って別の角度から見ても、花瓶は机の上に固定されたままです。さらに、机の端に花瓶を動かせば、まるで本物の物体のように下に落ちていく、といった物理演算をシミュレートすることもできます。 - 現実の壁に、デジタルのテレビを掛ける。

そのテレビには、現実のユーザーが近づくと自動で電源が入る、といったインタラクティブな仕掛けを組み込めます。 - デジタルのボールを、現実の床や壁に向かって投げる。

ボールは物理法則に従って床で跳ね返り、壁に当たって転がります。

このように、MRの世界では、仮想のオブジェクトが現実空間のルールを理解し、現実の物体の一部であるかのように振る舞います。 ユーザーは、特別なコントローラーだけでなく、自分自身の手を使って、これらのデジタルオブジェクトを掴んだり、動かしたり、操作したりできます。

この「現実と仮想のシームレスな相互作用」こそが、MRを単なる情報表示ツールから、全く新しいコンピューティングプラットフォームへと昇華させている核心部分です。MRは、私たちの知覚を拡張し、デジタル情報をより直感的かつ身体的に扱えるようにすることで、作業効率の向上、学習効果の最大化、そしてこれまでにないエンターテインメント体験を創出する無限の可能性を秘めています。

次の章では、しばしば混同されがちなARやVRといった他のリアリティ技術とMRとの違いを、より具体的に掘り下げて比較・解説していきます。それぞれの技術が持つ特性を正確に理解することが、MRの本質を掴むための鍵となります。

MR・AR・VR・XRの違いを解説

MR(複合現実)を正しく理解するためには、関連する技術であるAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、そしてそれらを包括するXR(クロスリアリティ)との違いを明確に区別することが不可欠です。それぞれの技術は、現実世界と仮想世界との関わり方において根本的な違いがあります。

ここでは、各技術の定義と特徴を比較しながら、その違いを詳しく解説します。

| 技術 | 現実世界との関わり | 仮想世界との関わり | 体験の主軸 | 具体的な体験例 |

|---|---|---|---|---|

| VR (仮想現実) | 現実世界を遮断する | 仮想世界に完全に没入する | 仮想世界 | VRゲーム、仮想空間での会議、360度動画の視聴 |

| AR (拡張現実) | 現実世界をベースにする | 現実世界に情報を「重ねて」表示する | 現実世界 | スマートフォンアプリでの家具配置、キャラクターとの写真撮影 |

| MR (複合現実) | 現実世界をベースにする | 現実世界と情報が「融合」し、相互作用する | 現実世界 | 遠隔地の専門家による作業支援、実物大の3D設計図の確認 |

| SR (代替現実) | 現実の映像を過去の映像などで「置き換える」 | 別の現実(過去など)を体験する | 代替された現実 | 過去の街並みを現在の風景に重ねて歩く体験 |

| XR (クロスリアリティ) | 上記すべてを包括する総称 | – | – | – |

AR(拡張現実)との違い

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界にデジタル情報を「重ねて(Augment)」表示する技術です。スマートフォンやスマートグラスを通して見る現実の風景に、文字、画像、3Dモデルなどの仮想的な情報を付加します。

代表的な例としては、スマートフォンのカメラで部屋を映し、実物大の家具の3Dモデルを配置して購入前にサイズ感を確認するアプリや、現実の風景にキャラクターを登場させて一緒に写真を撮るゲームなどが挙げられます。

ARとMRの最も大きな違いは、「現実空間との相互作用の深さ」にあります。

- ARの場合:

ARは、現実の平面(床や壁)を認識してデジタル情報を配置することはできますが、その情報と現実世界との間に深いインタラクションはありません。例えば、ARで表示したキャラクターは、現実の壁をすり抜けたり、机の上にある本物のコップを無視して存在したりします。あくまで「現実の上に情報を乗せている」状態です。 - MRの場合:

一方、MRは現実世界の形状や奥行きを3次元で正確に把握(空間マッピング)します。そのため、MRで表示したデジタルなボールは、現実の壁に当たれば跳ね返り、机の下に転がれば見えなくなります。デジタル情報が現実世界の物理法則を理解し、あたかもそこに実在するかのように振る舞うのです。また、ユーザーは自分の手でそのデジタルボールを掴んで投げることができます。

つまり、ARが「現実世界+付加情報」であるのに対し、MRは「現実世界×仮想世界」というべき融合体験を提供します。

VR(仮想現実)との違い

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、ユーザーの視覚と聴覚を完全に覆い、現実世界から遮断して、コンピューターが作り出した「仮想世界に完全に没入」させる技術です。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着すると、ユーザーの視野は360度すべて仮想空間に置き換わり、頭の動きに合わせて映像も追従するため、まるでその世界に入り込んだかのような感覚を得られます。

VRの目的は、ユーザーを現実から切り離し、全く別の世界を体験させることにあります。VRゲーム、仮想空間上でのソーシャルコミュニケーション、不動産の内見シミュレーションなどが主な用途です。

VRとMRの違いは、「現実世界との接続の有無」に集約されます。

- VRの場合:

VR体験中は、現実世界の自分の部屋や周囲の状況は一切見えません。体験の主軸は完全に「仮想世界」にあります。安全性のため、ヘッドセットには現実を確認するためのパススルー機能が搭載されていることもありますが、これはあくまで補助的な機能です。 - MRの場合:

MRは、あくまで「現実世界」が体験の主軸です。現実の風景や物体が見えている状態で、そこにデジタル情報が融合します。自分の手や同僚の姿もそのまま見え、現実の環境の中で作業やコミュニケーションを行いながら、デジタル情報の恩恵を受けることができます。

簡単に言えば、VRは「どこでもドア」で別の世界に行く技術、MRは「今いるこの世界」を魔法のように便利にする技術と表現できるでしょう。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality:代替現実)は、MRやVR、ARに比べるとまだ研究段階にあり、あまり聞き馴染みのない概念かもしれません。SRは、現実の視覚情報を、あらかじめ撮影しておいた過去の映像などで「置き換える(Substitute)」ことで、現実と虚構の区別を曖昧にする技術です。

例えば、ヘッドマウントディスプレイを装着したユーザーに、今いる部屋のライブ映像を見せ続けた後、こっそりと数分前に録画した映像に切り替えます。ユーザーは、映像が録画に切り替わったことに気づかないまま、実際には目の前にいない人物があたかもそこにいるかのようにインタラクションしてしまう、といった実験が行われています。

MRが現実とデジタルを「融合」させるのに対し、SRは現実を別の現実に「代替」し、人の認知をハックするようなアプローチを取ります。現実を拡張・融合するのではなく、現実そのものを差し替えるという点で、他の技術とは一線を画す特異な技術と言えます。

すべてを包括するXR(クロスリアリティ)とは

XR(Cross Reality または Extended Reality)は、特定の技術を指す言葉ではありません。VR、AR、MR、SRといった、現実世界と仮想世界を融合させることで新たな体験を創出する技術全般を指す「総称(アンブレラターム)」です。

これらの技術はそれぞれ異なるアプローチを取りますが、「現実と仮想の境界を曖 vandaagぐ技術」という共通の目的を持っています。XRという言葉は、これらの技術間の境界が曖昧になりつつある現状や、将来的にこれらの技術が統合されていく可能性を示唆しています。

例えば、VRヘッドセットに高性能なカメラを搭載し、ボタン一つで現実世界が見えるAR/MRモードに切り替えられるデバイスが増えています。このように、一つのデバイスでVR/AR/MRの体験が可能になるにつれて、個別の技術名を呼ぶよりも「XR」という包括的な言葉が使われる場面が増えていくでしょう。

MRを実現する仕組みと主な技術

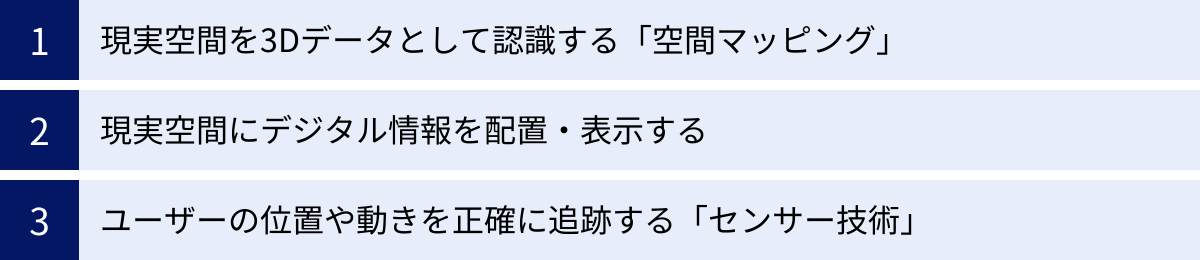

MR(複合現実)が、現実世界と仮想世界をシームレスに融合させる魔法のような体験を提供できる背景には、いくつかの高度な技術が複雑に連携しています。ここでは、MR体験の根幹をなす3つの主要な技術「空間マッピング」「デジタル情報の配置・表示」「センサー技術」について、その仕組みを詳しく解説します。

現実空間を3Dデータとして認識する「空間マッピング」

MR体験の第一歩は、デバイスが「今、自分がどのような空間にいるのか」を正確に理解することから始まります。これを実現するのが「空間マッピング(Spatial Mapping)」技術です。

MRデバイス(例:Microsoft HoloLens 2)には、複数のカメラに加えて、深度センサー(Depth Sensor)が搭載されています。この深度センサーは、赤外線などを対象物に向けて照射し、それが跳ね返ってくるまでの時間を計測することで、デバイスから各地点までの距離を精密に測定します。

このプロセスを、デバイスが周囲360度に対してリアルタイムかつ連続的に行うことで、部屋の壁、床、天井、そして机や椅子といった物体の形状や位置、大きさ、奥行きを点群データとして取得します。そして、これらの無数の点の集合体をメッシュ(網目状のポリゴン)で繋ぎ合わせることで、現実空間の3次元デジタルモデル(3Dマップ)を動的に生成します。

この空間マッピングの精度が、MR体験の質を大きく左右します。

- 高精度なマッピング:

デジタルなキャラクターが現実のソファの上に座ったり、仮想の絵画を寸分の狂いなく壁に掛けたりできます。ボールを投げれば、床や家具の凹凸に沿ってリアルに転がります。 - 低精度なマッピング:

デジタルオブジェクトが現実の物体にめり込んだり、空中に浮いたまま不自然な挙動を示したりします。

この技術により、MRデバイスは単に映像を投影するだけでなく、「現実空間の文脈を理解した上で」デジタル情報を配置できるようになります。これが、ARとの決定的な違いを生み出す基盤技術です。

現実空間にデジタル情報を配置・表示する

空間マッピングによって現実空間の3Dマップが作成されると、次はそのマップ上の特定の位置にデジタルコンテンツ(3Dモデル、テキスト、動画など)を配置します。

このとき重要なのが「アンカリング(Anchoring)」というプロセスです。アンカリングとは、デジタルコンテンツを現実空間の特定座標に「錨(いかり)」を下ろすように固定することです。一度アンカリングされたデジタルオブジェクトは、ユーザーが部屋の中を歩き回ったり、頭を動かしたりしても、その場に存在し続けるように見えます。

例えば、工場の作業台の上に、組み立て手順を示す3Dモデルをアンカリングしておけば、作業員はどの角度から見ても、常に正しい位置に手順が表示され続けるため、作業効率が飛躍的に向上します。

そして、これらの配置されたデジタル情報をユーザーの目に届けるのが「ディスプレイ技術」です。MRデバイスの多くは、シースルー(透過型)ディスプレイを採用しています。代表的な方式には、以下のようなものがあります。

- ハーフミラー(ビームスプリッター)方式:

目の前のガラス(ハーフミラー)に、小型プロジェクターから映像を投影します。ユーザーは、ガラスを通して現実世界を見ながら、同時に反射されたデジタル映像を認識します。比較的シンプルな構造ですが、デバイスが大きくなりやすい傾向があります。 - 光導波路(ライトガイド)方式:

デバイスの端にある超小型ディスプレイ(マイクロディスプレイ)から発せられた光を、「導波路(Waveguide)」と呼ばれる特殊なガラスやプラスチックの板の中を全反射させながら目に導きます。導波路の表面には回折格子などの微細な構造が刻まれており、光を目の方向に反射させることで映像として認識させます。これにより、薄くて透明なレンズを実現でき、デバイスの小型化・軽量化に大きく貢献します。Microsoft HoloLens 2やMagic Leap 2などがこの方式を採用しています。

これらのディスプレイ技術によって、ユーザーは現実の視界を保ったまま、まるで目の前に実在するかのような鮮明なデジタル情報を重ねて見ることができるのです。

ユーザーの位置や動きを正確に追跡する「センサー技術」

MR体験の没入感を高めるためには、デバイスがユーザー自身の位置や向き、そして手の動きなどをリアルタイムかつ正確に追跡(トラッキング)することが不可欠です。このトラッキングが遅れたり不正確だったりすると、視界のズレによる「VR酔い」のような現象が発生し、体験の質を著しく損ないます。

この高度なトラッキングを実現しているのが、様々なセンサーとそれを統合するアルゴリズムです。

- SLAM(Simultaneous Localization and Mapping):

MRにおける自己位置推定の根幹をなす技術です。日本語では「自己位置推定と環境地図作成の同時実行」と訳されます。デバイスに搭載されたカメラで周囲の風景の特徴点(コーナーや模様など)を捉え、IMU(慣性計測装置)で加速度や角速度を検出し、これらの情報を統合することで、「自分が空間のどこにいて、どちらを向いているのか」を外部マーカーなしで高精度に推定します。空間マッピングと自己位置推定を同時に行うことで、広範囲を自由に動き回ることを可能にしています。 - 6DoF(Six Degrees of Freedom):

SLAM技術により、MRデバイスは「6自由度」の動きをトラッキングできます。これは、前後・左右・上下の移動(3軸)と、回転(ピッチ・ヨー・ロール)の動き(3軸)を組み合わせたものです。これにより、ユーザーが歩いたり、屈んだり、覗き込んだりする動きが、MR空間内の視点に完全に反映され、高い没入感が得られます。 - ハンドトラッキング:

デバイスに搭載されたカメラがユーザーの両手を認識し、指の一本一本の関節の動きまでをリアルタイムで追跡します。これにより、ユーザーはコントローラーを使わずに、自分の「素手」で直感的にデジタルオブジェクトを掴む、押す、つまむ、といった操作が可能になります。 - アイトラッキング(視線追跡):

デバイス内部のセンサーがユーザーの瞳孔の動きを追跡し、「どこを見ているか」を判断します。これにより、視線を合わせるだけでボタンを選択したり、ユーザーが見ている部分だけを高解像度で描画して処理負荷を軽減したり(フォービエイテッド・レンダリング)、ユーザーの意図を先読みしたインタラクションが可能になります。 - 音声認識:

マイクを通してユーザーの音声コマンドを認識し、「ファイルを開く」「オブジェクトを配置」といった操作を実行します。手を使った操作と組み合わせることで、よりスムーズでハンズフリーな作業環境が実現します。

これらの個別の技術が有機的に連携し、高速なプロセッサで瞬時に処理されることで、現実と仮想が違和感なく融合した、直感的で没入感の高いMR体験が創り出されているのです。

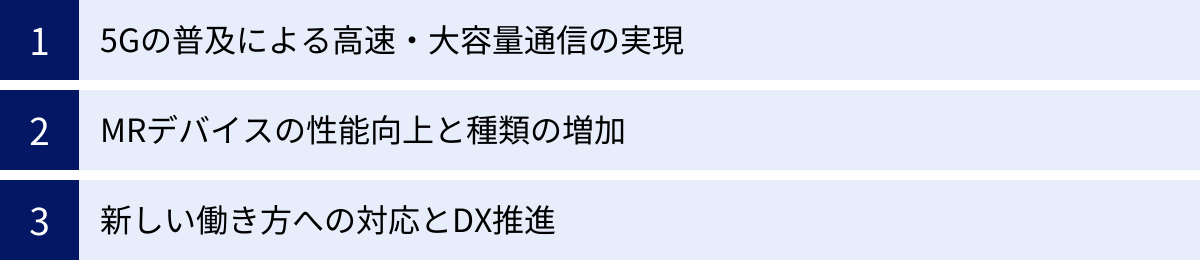

MRがビジネスで注目される3つの理由

MR技術は、単なる未来のテクノロジーというだけでなく、すでに多くのビジネス分野で現実的な価値を生み出し始めています。なぜ今、これほどまでに多くの企業がMRに注目し、投資を進めているのでしょうか。その背景には、技術、社会、そしてビジネス環境の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、MRがビジネスシーンで注目される3つの主要な理由を解説します。

① 5Gの普及による高速・大容量通信の実現

MR体験、特に高度な3Dモデルやリアルタイムの映像ストリーミングを扱う場合、膨大な量のデータを遅延なくやり取りする必要があります。従来の4G(LTE)通信環境では、このデータ量を安定して処理するには限界がありました。しかし、第5世代移動通信システム「5G」の本格的な普及が、この状況を劇的に変えつつあります。

5Gが持つ以下の3つの特徴は、MR技術の可能性を大きく広げる上で決定的に重要です。

- 高速・大容量通信: 4Gの数倍から数十倍という圧倒的な通信速度により、高精細な3Dデータや4K/8Kのストリーミング映像を瞬時にダウンロード・アップロードできます。これにより、遠隔地にいる複数のユーザーが、同じ高忠実度のMR空間を遅延なく共有することが可能になります。

- 超低遅延: 通信の遅延が1ミリ秒程度と、人間が知覚できないレベルまで短縮されます。これは、遠隔操作やリアルタイムの共同作業において極めて重要です。例えば、遠隔地にいる専門家が現場作業員の視界に指示を描き込む際、遅延がなければ、まるで隣にいるかのようなスムーズなコミュニケーションが実現します。

- 多数同時接続: 1平方キロメートルあたり100万台という、4Gの約100倍のデバイスを同時に接続できます。これにより、大規模な工場や建設現場、イベント会場などで、多数の作業員や参加者が同時にMRデバイスを使用して連携するようなソリューションが現実のものとなります。

これらの5Gの特性を活用することで、「クラウドレンダリング」という技術の実用性が高まります。これは、3Dモデルの描画など、計算負荷の重い処理をデバイス本体ではなく、クラウド上の高性能なサーバーで行い、その結果映像だけをデバイスにストリーミングする仕組みです。これにより、MRデバイス自体の小型化・軽量化・低価格化が進み、さらなる普及が期待できます。5Gは、MRを一部の先進的な利用シーンから、より広範なビジネス現場へと解き放つための重要なインフラなのです。

② MRデバイスの性能向上と種類の増加

技術的な黎明期にあったMRデバイスは、「大きく、重く、高価で、視野角が狭い」といった多くの課題を抱えていました。しかし、ここ数年でデバイスの進化は目覚ましく、ビジネスでの実用性が飛躍的に向上しています。

- 性能の向上:

プロセッサの処理能力は格段に上がり、より複雑でリアルなグラフィックスを滑らかに表示できるようになりました。ディスプレイの解像度や輝度も向上し、屋外などの明るい環境でも視認性が改善されています。特に課題とされてきた視野角(FOV: Field of View)も、世代を重ねるごとに広がり、より没入感の高い体験が可能になっています。ハンドトラッキングやアイトラッキングの精度向上も、直感的な操作性を高める上で大きな進歩です。 - 小型化・軽量化:

前述の光導波路技術の進化などにより、デバイスはより小型で軽量になりました。初期のヘルメットのような形状から、長時間の装着でも負担の少ないデザインへと改良が進んでおり、現場作業での実用性が高まっています。 - 種類の増加と価格の多様化:

市場には、Microsoftの「HoloLens 2」のような産業用途向けのハイエンドモデルから、Magic Leap社の「Magic Leap 2」のような開発者やクリエイター向けの高機能モデル、さらにはXREAL(旧Nreal)社の「XREAL Air 2」シリーズのような、スマートフォンに接続して使用する軽量かつ比較的手頃な価格のコンシューマー向けデバイスまで、様々な選択肢が登場しています。

このように、用途や予算に応じて最適なデバイスを選べるようになったことで、企業はMR導入のハードルを下げ、特定の業務に特化したスモールスタートを切りやすくなりました。デバイスの成熟と市場の拡大が、ビジネス利用を強力に後押ししているのです。

③ 新しい働き方への対応とDX推進

新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、リモートワークやハイブリッドワークといった、場所に捉われない新しい働き方が急速に普及しました。この変化は、コミュニケーションや共同作業のあり方について、新たな課題と可能性を提示しました。

Web会議やチャットツールは情報共有には便利ですが、物理的な製品を扱うデザインレビューや、現場での実践的なトレーニング、複数人でのブレインストーミングなど、「同じ空間を共有すること」が重要となる業務においては限界があります。

MRは、この課題を解決する強力なソリューションとして注目されています。

- 地理的な制約の克服:

遠隔地にいるメンバーが、同じMR空間にアバターとして、あるいはライブ映像として参加できます。目の前に実物大の製品3Dモデルを共有し、それぞれが自由に視点を変えながら、指差しやマーキングを交えて議論することが可能です。これにより、移動に伴う時間とコストを削減しつつ、まるで対面しているかのような質の高いコラボレーションが実現します。 - デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進力:

特に製造、建設、医療、物流といった、これまでデジタル化が困難とされてきた「現場」を持つ業界において、MRはDXを加速させる切り札となり得ます。熟練技術者の知識やノウハウをデジタルデータとして可視化し、MRを通じて若手作業員に遠隔指導することで、技術継承の課題解決に繋がります。また、作業手順やチェックリストをリアルタイムで視界に表示することで、業務プロセスの標準化とヒューマンエラーの削減に貢献します。

このように、MRは単なる技術的な目新しさだけでなく、現代のビジネスが直面する「働き方の変革」や「DXの深化」といった本質的な課題に対する具体的な解決策を提示しています。これが、多くの企業がMRの導入を真剣に検討する最大の理由と言えるでしょう。

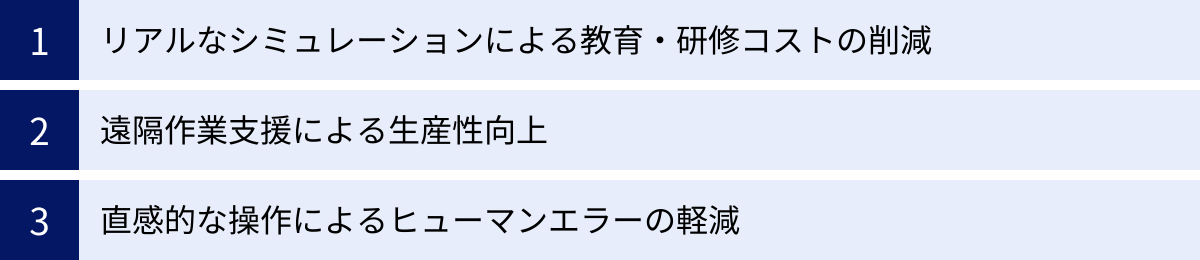

MRを導入する3つのメリット

MR技術をビジネスに導入することは、企業に多岐にわたる具体的な利益をもたらします。その中でも特にインパクトが大きいメリットとして、「教育・研修コストの削減」「生産性の向上」「ヒューマンエラーの軽減」の3点が挙げられます。これらは、多くの業界に共通する課題を解決する可能性を秘めています。

① リアルなシミュレーションによる教育・研修コストの削減

従来の企業研修、特に専門技術を要する分野では、多くの課題が存在しました。高価な実機や設備を用意する必要がある、危険な作業を伴うため安全確保に多大なコストがかかる、一度しか使えない消耗品が必要になる、指導者の時間を長時間拘束するなど、コストと機会の両面で制約がありました。

MRは、これらの課題を根本から解決するポテンシャルを持っています。MRを活用すれば、物理的な制約から解放された、安全かつ低コストで、効果的なトレーニング環境を構築できます。

- コスト削減の効果:

航空機のエンジンや高価な医療機器など、通常は触れることすら難しい設備を、リアルな3Dモデルとして仮想的に再現できます。受講者は、このデジタルツイン(現実の物体の仮想的なコピー)を使い、何度でも分解・組立・操作のトレーニングを行えます。高価な実機を破損させるリスクはゼロになり、研修のために設備を稼働停止させる必要もありません。また、場所を選ばずにトレーニングできるため、研修施設への移動費や宿泊費といった間接的なコストも大幅に削減できます。 - 安全性の確保と学習効果の向上:

建設現場での高所作業、化学プラントでの緊急時対応、外科手術の手順など、現実では失敗が許されない危険な作業も、MR空間内であれば安全に何度でも繰り返し練習できます。失敗を恐れずに試行錯誤できる環境は、受講者の深い理解とスキルの定着を促します。手順を間違えればアラートが表示されたり、熟練者の模範的な動きが半透明で表示されたりと、MRならではのインタラクティブなフィードバックにより、学習効果を最大化できます。 - トレーニング機会の増大:

指導者は遠隔地からトレーニングに参加し、受講者の視界を共有しながらリアルタイムでアドバイスを送ることができます。これにより、一人の熟練指導者が同時に複数の受講者を監督することも可能になり、指導リソースの効率的な活用が実現します。受講者も、空いた時間に自主的に反復練習ができるため、スキル習熟までの時間を短縮できます。

このように、MRによるシミュレーションは、従来の研修方法が抱えていた物理的・金銭的・時間的な制約を取り払い、より質の高い人材育成を効率的に実現します。

② 遠隔作業支援による生産性向上

製造、建設、保守・メンテナンスといった「現場」では、予期せぬトラブルや判断に迷う場面がつきものです。従来は、現場の担当者が問題を解決できない場合、本社の専門家や熟練技術者が現地に駆けつける必要があり、移動時間によるダウンタイムの発生や、出張コストの増大が大きな課題でした。

MRによる遠隔作業支援は、この問題を劇的に改善します。現場作業員が装着したMRデバイスを通じて、その視界(一人称視点)を、遠隔地にいる専門家とリアルタイムで共有します。

- 「百聞は一見に如かず」の実現:

専門家は、電話やメールの文面だけでは伝わりにくい現地の状況を、あたかもその場にいるかのように正確に把握できます。複雑な機械のどの部分で異音が発生しているのか、配線がどのように接続されているのかを、映像と音声で即座に理解できます。 - 直感的で的確な指示:

専門家は、単に口頭で指示するだけでなく、共有された現場作業員の視界の中に、3Dの矢印、マーカー、テキスト、図面などを直接描き込む(アノテーション)ことができます。例えば、「その青いバルブを右に90度回して」と指示する代わりに、対象のバルブを指し示す矢印をMR空間に表示できます。これにより、指示の誤解がなくなり、迅速かつ正確なトラブルシューティングが可能になります。 - 生産性の飛躍的向上:

専門家の移動時間が不要になるため、問題解決までの時間を大幅に短縮でき、設備のダウンタイムを最小限に抑えられます。一人の専門家が、一日のうちに複数の現場をリモートでサポートすることも可能になり、属人化していた知識やスキルを組織全体で効率的に活用できます。これは、企業の生産性を直接的に向上させる大きなメリットです。また、若手作業員は、熟練者のサポートを受けながら実践経験を積むことができ、OJT(On-the-Job Training)の効果も高まります。

③ 直感的な操作によるヒューマンエラーの軽減

人間の記憶力や注意力には限界があります。複雑な組み立て作業や、多段階のチェック手順を伴う保守点検業務などでは、手順の抜け漏れや勘違いといったヒューマンエラーが発生するリスクが常に存在します。これらのエラーは、製品の品質低下や重大な事故に繋がる可能性があります。

MRは、作業者の認知的な負荷を軽減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐための強力なツールとなります。

- ハンズフリーでの情報参照:

従来、作業者は紙のマニュアルを見たり、タブレット端末を操作したりするために、一度作業の手を止める必要がありました。MRデバイスを使えば、作業手順、チェックリスト、設計図といった必要な情報を、常に視界の隅に表示させておくことができます。両手が自由な状態(ハンズフリー)で作業を続けながら、必要な情報をリアルタイムで確認できるため、作業効率が向上し、注意散漫によるミスも減少します。 - 「見る」から「実行する」へのナビゲーション:

MRは、単に情報を表示するだけではありません。次にどの部品を手に取るべきか、どのネジを締めるべきかを、実物の部品の上に3Dの矢印やハイライトで示してくれます。作業が完了した項目は自動でチェックされ、次のステップへとガイドしてくれます。これにより、作業者は「何をすべきか」を記憶したり判断したりする必要がなくなり、目の前の「実行」に集中できます。 - 作業の標準化と品質の安定:

MRで標準化された作業ナビゲーションを導入することで、作業者のスキルレベルによる品質のばらつきを抑えることができます。新人作業員でも、熟練者と同じ手順で正確に作業を進めることができ、組織全体の作業品質を高いレベルで安定させることが可能になります。

このように、MRは作業者の能力を拡張する「インテリジェントなアシスタント」として機能し、より安全で確実、かつ効率的な作業環境を実現することで、ヒューマンエラーのリスクを本質的に低減させます。

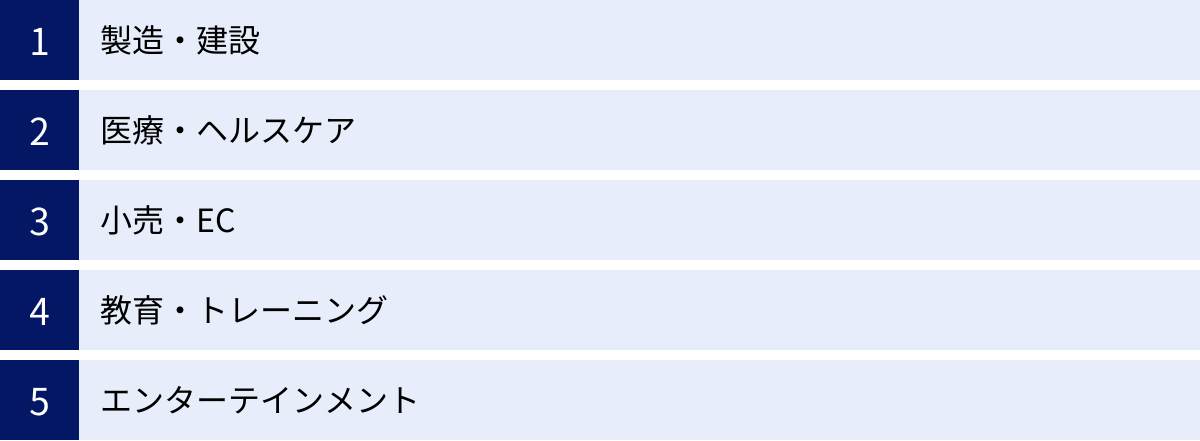

MRの主な活用分野

MR(複合現実)技術は、その汎用性の高さから、特定の産業にとどまらず、非常に幅広い分野での活用が期待されています。現実世界を基盤としながらデジタル情報の付加価値を最大限に引き出すMRは、各業界が抱える特有の課題を解決し、新たなビジネスチャンスを創出する力を持っています。ここでは、代表的な活用分野とその具体的なシナリオを紹介します。

製造・建設

製造業や建設業は、物理的なモノや空間を扱うため、MRとの親和性が非常に高い分野です。設計から施工、メンテナンスに至るまで、あらゆるプロセスで劇的な効率化と品質向上が見込めます。

- 設計・デザインレビュー:

自動車や航空機などの複雑な製品の3D CADデータを、MRデバイスを通して実物大で現実空間に投影します。設計者やエンジニアは、その周りを歩き回り、あらゆる角度からデザインを確認したり、内部構造を透視したりできます。これにより、従来の2D図面やPC画面上では気づきにくかった設計上の問題点や、組み立て時の干渉などを早期に発見でき、手戻りコストを大幅に削減できます。 - 組立・作業支援:

工場の組立ラインで働く作業員の視界に、組み立てるべき部品の位置や、使用する工具、締め付けトルクといった情報をリアルタイムで表示します。ハンズフリーで正確な指示を得られるため、作業ミスの削減とスピードアップが両立できます。熟練工の作業手順を記録し、新人教育用のMRコンテンツとして活用することも有効です。 - 品質管理・検査:

完成した製品にMRデバイスをかざすと、設計図との差異がハイライト表示され、検査業務を効率化・高精度化します。見落としやすい微細な傷やズレも、MRの支援によって容易に検出できます。 - 建設現場での施工管理(BIM/CIM連携):

BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)で作成した建物の3Dモデルを、実際の建設現場に1/1スケールで重ねて表示します。これにより、鉄骨や配管、ダクトなどが設計通りに配置されているかを正確に確認でき、施工ミスや手戻りを未然に防ぎます。まだ存在しない壁や天井の向こう側にある設備の位置も可視化できるため、関係者間の合意形成がスムーズに進みます。 - 遠隔臨場・安全パトロール:

発注者や現場監督が、オフィスにいながらにして現場作業員のMRデバイスを通して現場の状況を確認する「遠隔臨場」が可能です。これにより、移動コストの削減と迅速な意思決定が実現します。また、危険箇所の情報をMRで表示し、作業員に注意喚起することで、現場の安全性を向上させます。

医療・ヘルスケア

人命に関わる医療分野では、MRは手術の精度向上や医療教育の革新に大きく貢献します。

- 手術支援(サージカルナビゲーション):

手術前に撮影したCTやMRIの3Dデータを、執刀医の視界の中で、患者の身体の実際の位置に正確に重ねて表示します。これにより、医師は皮膚や臓器の向こう側にある腫瘍や血管の位置を透かし見るように把握しながら、より正確で低侵襲な手術を行うことができます。 - 医療教育・トレーニング:

医学生は、高価な献体や模型の代わりに、精巧な人体の3Dモデルを使って解剖学を学ぶことができます。特定の臓器を拡大したり、血流の様子をシミュレーションしたりと、MRならではのインタラクティブな学習が可能です。若手医師は、ベテラン医師の執刀をMRで記録した「一人称視点の手術映像」を追体験したり、難易度の高い手術のシミュレーションを繰り返し行ったりすることで、安全にスキルを習得できます。 - リハビリテーション支援:

脳卒中後のリハビリなどにおいて、患者の視界に正しい手足の動きをガイドする映像を表示したり、ゲーム感覚で楽しくトレーニングを続けられるコンテンツを提供したりします。センサーで患者の動きをトラッキングし、リアルタイムでフィードバックを与えることで、リハビリの効果を高めます。 - 遠隔医療:

遠隔地の専門医が、現地の医師や看護師のMRデバイスを通して患者の状態を診察し、的確な指示を与えることができます。専門医が不足している地域でも、高度な医療へのアクセスを向上させることが期待されます。

小売・EC

小売業界やEコマースでは、MRは顧客に対してこれまでにない新しい購買体験を提供し、エンゲージメントとコンバージョン率の向上に貢献します。

- バーチャルな試着・試し置き:

顧客は自宅にいながら、ソファやテーブルといった家具をMRデバイスを通して自分の部屋に実物大で配置し、インテリアとの相性やサイズ感をリアルに確認できます。アパレル分野では、自分の体に仮想の衣服を重ねて表示する「バーチャル試着」により、オンラインでの購入の失敗を減らします。 - エンターテインメント性の高い店舗体験:

実店舗において、商品にMRデバイスをかざすと、その商品の詳細情報、レビュー、使用方法の動画などが浮かび上がって表示されます。キャラクターが店内を案内してくれたり、商品に関連するミニゲームが楽しめたりと、買い物をより楽しく、魅力的な体験に変えることができます。 - インタラクティブな商品カタログ:

紙のカタログにMRマーカーを印刷し、デバイスをかざすと商品の3Dモデルが飛び出してきたり、カラーバリエーションをその場で切り替えたりできるインタラクティブな体験を提供します。

教育・トレーニング

教育分野は、MRの特性が最も活かせる領域の一つです。抽象的な概念を視覚化し、能動的な学習を促すことで、生徒や学生の理解度と知的好奇心を飛躍的に高めます。

- 「体験する」学習:

歴史の授業で、古代ローマのコロッセオを教室に再現し、その中を歩き回る。理科の授業で、太陽系の惑星を目の前に並べて公転の様子を観察する。生物の授業で、人体の内部に入り込んで心臓の鼓動を間近で見る。このように、教科書の中の世界を現実空間に呼び出し、体験を通じて学ぶことで、知識がより深く定着します。 - 複雑な概念の可視化:

物理の数式や化学の分子構造など、抽象的で理解が難しい概念を、インタラクティブな3Dモデルとして視覚化します。生徒はそれを手で触れて回転させたり、パラメータを変化させて挙動を確認したりすることで、直感的な理解を得ることができます。 - グローバルな共同学習:

世界中の生徒たちが同じMR空間に集まり、国境を越えて共同でプロジェクトを進める、といった未来の学習スタイルも可能になります。

エンターテインメント

エンターテインメント分野では、MRは現実世界そのものを舞台にした、新しい形のゲームやライブ体験を創出します。

- MRゲーム:

自分の部屋がゲームのステージになり、現実の壁や家具を遮蔽物として利用しながら、仮想の敵と戦う。公園や街全体を舞台に、他のプレイヤーと協力して謎を解く。このように、現実とゲームの世界が融合した、没入感の高い体験が生まれます。 - ライブイベント・スポーツ観戦:

自宅にいながら、好きなアーティストが目の前のリビングでパフォーマンスを繰り広げるAR/MRライブを体験できます。スポーツ観戦では、スタジアムのフィールド上に選手のスタッツやボールの軌跡、戦術の解説などがリアルタイムで表示され、より深く、多角的にゲームを楽しむことができます。

これらの分野以外にも、金融業界でのデータ可視化、不動産業界でのバーチャル内見、観光業での史跡復元ガイドなど、MRの応用範囲は無限に広がっています。

MRが体験できる代表的なデバイス3選

MRの世界を体験するためには、専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)やスマートグラスが必要です。現在、市場にはビジネス向けのハイエンドモデルから、コンシューマー向けの軽量なモデルまで、様々な特徴を持つデバイスが登場しています。ここでは、現在のMR市場を代表する3つのデバイスをピックアップし、その特徴やスペックを解説します。

(注:スペック情報は技術の進歩により変化する可能性があるため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

| デバイス名 | 主なターゲット | 特徴 | 視野角(対角) | 重量 | 参照元 |

|---|---|---|---|---|---|

| Microsoft HoloLens 2 | ビジネス、産業用途 | 高度なハンド/アイトラッキング、Windows Holographic OS、豊富なビジネスアプリ | 52° | 566g | Microsoft公式サイト |

| Magic Leap 2 | ビジネス、開発者 | 広い視野角、ダイナミックディミング機能、軽量なヘッドセット(プロセッサ分離型) | 70° | 260g (ヘッドセット部) | Magic Leap公式サイト |

| XREAL Air 2 Pro | コンシューマー | サングラス型デザイン、軽量、高リフレッシュレート、電気クロミック調光機能 | 50° (仮想スクリーンとして) | 75g | XREAL公式サイト |

① Microsoft HoloLens 2

Microsoft HoloLens 2は、現在のビジネス・産業用途におけるMRデバイスのデファクトスタンダードとも言える存在です。初代HoloLensから快適性、没入感、操作性が大幅に向上し、多くの企業で遠隔作業支援やトレーニング、設計レビューなどに導入されています。

- 最大の特徴:高度なインタラクションとエコシステム

HoloLens 2の強みは、その卓越したユーザーインタラクション技術にあります。関節レベルまで認識する高精度なハンドトラッキングにより、ユーザーは自分の素手で直感的にホログラム(MR空間上のデジタルオブジェクト)を掴んだり、ボタンを押したりできます。また、アイトラッキング(視線追跡)機能を搭載しており、ユーザーの視線を検知して自動で文章をスクロールさせたり、視線でオブジェクトを選択したりすることが可能です。Windows Holographic for Businessという専用OSを搭載し、Microsoftのクラウドサービス(Azure)や業務アプリ(Dynamics 365)との親和性が高く、企業向けのソリューションを構築しやすいエコシステムが整っている点も大きなメリットです。 - 主なスペックと使用感

視野角は対角52度と、初代から2倍以上に拡大しました。解像度は片目あたり2K(2048×1080)に相当し、鮮明なホログラムを表示します。重量は566gとやや重めですが、重量バランスを考慮した設計により、長時間の装着でも比較的快適です。完全なスタンドアロン型デバイスであり、外部PCやスマートフォンに接続する必要なく単体で動作します。価格は高価ですが、その性能と信頼性から、多くの現場で「仕事の道具」として活用されています。

参照:Microsoft HoloLens 2 公式サイト

② Magic Leap 2

Magic Leap 2は、HoloLens 2の強力なライバルと目される、開発者やクリエイター、エンタープライズ向けの高性能MRデバイスです。特に表示品質と装着感において、独自のアプローチを取っています。

- 最大の特徴:広い視野角とダイナミックディミング

Magic Leap 2の最も際立った特徴は、対角70度という、現在市販されているシースルー型MRデバイスの中でトップクラスの広い視野角です。これにより、より没入感が高く、一度に多くの情報を表示できます。さらに、「ダイナミックディミング」という画期的な機能を搭載しています。これは、レンズの一部または全体を暗くすることで、現実世界の背景光を遮断し、ホログラムをより鮮明で不透明に見せる技術です。明るい室内や屋外でも、デジタルコンテンツが背景に溶け込むことなく、くっきりと表示されるため、特に精密な作業やエンターテインメントコンテンツで威力を発揮します。 - 主なスペックと使用感

ヘッドセット部分の重量は260gと非常に軽量です。これは、プロセッサやバッテリーを「コンピュートパック」として分離し、腰やポケットに装着する形式を採用しているためです。これにより、頭部への負担が大幅に軽減され、長時間の使用に適しています。解像度は1440×1760、リフレッシュレートは最大120Hzで、滑らかな映像表現が可能です。オープンソースのAndroidベースOSを採用しており、開発の自由度が高い点も特徴です。

参照:Magic Leap公式サイト

③ XREAL Air 2 Pro

XREAL Air 2 Pro(旧Nreal Air)は、上記の2機種とは異なり、主にコンシューマー市場をターゲットとした軽量なAR/MRグラスです。そのスタイリッシュなデザインと手頃な価格で、新たなユーザー層を開拓しています。

- 最大の特徴:サングラスのようなデザインと携帯性

最大の特徴は、重量わずか75gという圧倒的な軽さと、普通のサングラスと見間違えるほどの自然なデザインです。これにより、日常的に屋外で着用しても違和感が少なく、カフェや電車の中など、どこでも手軽に大画面の映像体験を楽しむことができます。このデバイスはスタンドアロンではなく、USB-CケーブルでスマートフォンやPC、ゲーム機などに接続して使用します。接続したデバイスの画面を、目の前に最大330インチ相当(仮想的なスクリーンとして)の大きさで投影するのが主な機能です。 - MRデバイスとしての可能性

基本的には映像を投影する「ウェアラブルディスプレイ」ですが、「XREAL Nebula」という専用アプリを使用することで、複数のウィンドウを空間上に配置するMR的なデスクトップ環境を実現できます。また、別売りの「XREAL Beam」というアクセサリーを組み合わせることで、デバイスに3DoF(頭の回転のみを追跡)の空間認識機能を追加したり、将来的には6DoF(移動を含む追跡)への対応も示唆されており、MRデバイスとしての可能性も秘めています。さらに、「Pro」モデルには電気クロミック調光機能が搭載されており、ボタン一つでレンズの透過度を3段階で調整できるため、環境光に合わせて没入感をコントロールできます。

参照:XREAL公式サイト

これらのデバイスは、それぞれ異なるターゲットと哲学を持って開発されています。HoloLens 2が「現場の生産性を変えるツール」であるならば、Magic Leap 2は「最高のMR体験を追求するクリエイターの道具」、そしてXREAL Air 2 Proは「MR/AR体験を日常に持ち込む入り口」と言えるでしょう。

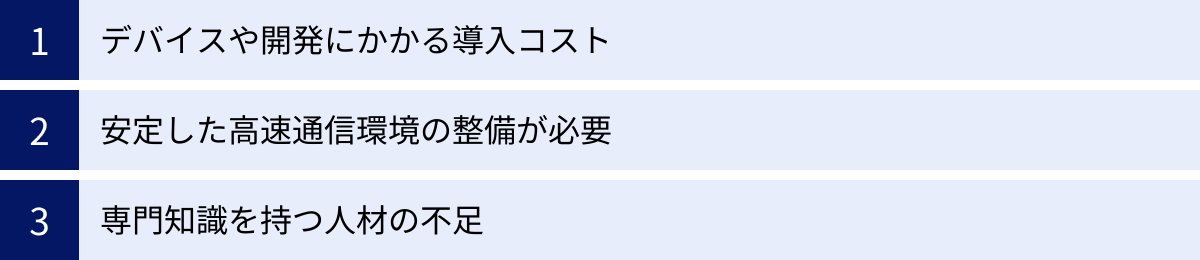

MR導入前に知っておきたい注意点と課題

MR技術がもたらすメリットは大きい一方で、その導入はまだ発展途上であり、企業が本格的に活用するにはいくつかのハードルが存在します。期待だけで導入を進めてしまうと、「思ったような効果が得られなかった」という結果になりかねません。ここでは、MR導入を検討する際に、事前に理解しておくべき3つの主要な注意点と課題について解説します。

デバイスや開発にかかる導入コスト

MR導入における最も現実的な課題の一つが、初期投資の高さです。特に、ビジネス用途で十分な性能を発揮するハイエンドなMRデバイスは、依然として高価です。

- デバイスコスト:

Microsoft HoloLens 2やMagic Leap 2といった高性能なスタンドアロン型MRデバイスは、1台あたり数十万円の価格帯にあります。これを特定の部署の数名が利用するだけであればまだしも、全社の作業員に配布するとなると、莫大なハードウェアコストが発生します。デバイスの保守費用や、故障時の代替機確保なども考慮に入れる必要があります。 - コンテンツ・アプリケーション開発コスト:

MRデバイスは、ハードウェアだけあっても価値を生みません。その上で動作する、自社の業務に特化したアプリケーションや3Dコンテンツが不可欠です。例えば、遠隔作業支援システムを導入するにしても、自社のセキュリティポリシーに合わせたカスタマイズが必要になる場合があります。また、トレーニング用のコンテンツを作成するには、製品の3D CADデータをMR用に最適化したり、作業手順をインタラクティブなシナリオに落とし込んだりする専門的な作業が発生します。これらの開発を外部の専門企業に委託する場合、プロジェクトの規模によっては数百万円から数千万円単位の開発費用がかかることも珍しくありません。 - 対策とアプローチ:

このコスト課題に対処するためには、スモールスタートと費用対効果(ROI)の明確化が重要です。いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは特定の部署や課題に絞ってPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、MR導入によってどれだけのコスト削減や生産性向上が見込めるのかを具体的に測定します。小さな成功体験を積み重ね、その効果を経営層に提示することで、段階的に投資を拡大していくアプローチが現実的です。また、既存のSaaS型MRソリューションを利用することで、初期の開発コストを抑える選択肢もあります。

安定した高速通信環境の整備が必要

MR、特に遠隔作業支援やクラウドベースのソリューションを効果的に活用するためには、安定した高品質な通信インフラが前提となります。

- 現場の通信環境というボトルネック:

オフィス内であればWi-Fi環境が整っていることが多いですが、MRが真価を発揮する製造現場や建設現場、プラント施設などでは、電波が届きにくい場所や、通信が不安定なエリアが存在することが少なくありません。特に、大規模な金属製の設備が多い工場や、地下、トンネル内などでは、Wi-Fiやモバイル通信の電波が遮蔽されやすいという問題があります。 - 求められる通信品質:

遠隔作業支援で高解像度の映像をリアルタイムにストリーミングする場合、十分な上り(アップロード)の帯域幅が必要です。また、専門家からの指示が遅延なく現場に届くためには、低遅延な通信が求められます。通信が途切れたり、映像がカクついたりすると、作業効率が落ちるだけでなく、重大な事故に繋がりかねません。 - 対策とアプローチ:

導入前には、実際にMRを使用する現場の通信環境を徹底的に調査し、必要な通信速度や安定性が確保できるかを確認する必要があります。既存のWi-Fi環境の増強やアクセスポイントの最適配置はもちろんのこと、より確実な通信環境を構築するために、ローカル5Gの導入を検討する企業も増えています。ローカル5Gは、企業が自社の敷地内に専用の5Gネットワークを構築する仕組みであり、外部の通信環境の影響を受けない、セキュアで高速・低遅延な通信を実現できます。ただし、ローカル5Gの導入にも相応のコストと専門知識が必要となるため、慎重な検討が求められます。

専門知識を持つ人材の不足

MRという新しい技術をビジネスに定着させるためには、技術的な側面とビジネス的な側面の両方で、専門的なスキルを持つ人材が不可欠です。しかし、現状ではそうした人材が市場全体で不足しているという課題があります。

- 開発人材の不足:

MRアプリケーション開発には、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンに関する深い知識に加え、3Dグラフィックス、UI/UXデザイン、ネットワーク技術など、幅広いスキルセットが求められます。特に、現実世界とインタラクションするMRならではの体験を設計できる開発者は非常に希少です。また、リアルな3Dコンテンツを作成するための3DモデラーやCGアーティストも、多くの業界で需要が高まっています。 - 導入・運用人材の不足:

技術サイドだけでなく、企業側にもMRを使いこなすための人材が必要です。自社のどの業務課題にMRを適用すれば最も効果的かを判断し、具体的な導入計画を策定できる「ビジネスプロデューサー」的な役割が求められます。また、導入後には、現場の従業員へのトレーニングや、デバイスの管理、トラブルシューティング、効果測定といった運用業務を担当する人材も必要になります。現場の従業員が新しい技術に抵抗を感じることもあるため、その変化をうまくマネジメントするスキルも重要です。 - 対策とアプローチ:

この人材課題に対しては、社内での育成と外部パートナーとの連携という両輪で取り組む必要があります。社内のエンジニアや企画担当者向けにMRに関する学習機会を提供し、長期的な視点で人材を育成することが重要です。同時に、すべての専門知識を自社で抱え込むのではなく、MR開発やコンサルティングを専門とする外部企業とパートナーシップを組むことで、専門的な知見を補い、迅速にプロジェクトを推進することが可能になります。

これらの課題は決して簡単なものではありませんが、一つ一つ着実に対策を講じることで、MR導入を成功に導く道筋は見えてきます。

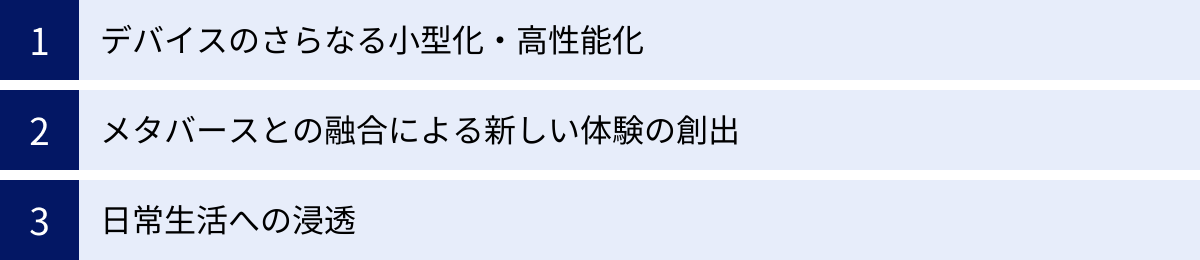

MRの今後の展望と将来性

MR(複合現実)は、まだその進化の途上にあり、無限の可能性を秘めた技術です。現在直面している課題が解決され、技術がさらに成熟していくことで、MRはビジネスシーンだけでなく、私たちの日常生活にも深く浸透していくと考えられます。ここでは、MRが今後どのように進化し、どのような未来を創り出していくのか、その展望と将来性について探ります。

デバイスのさらなる小型化・高性能化

現在のMRデバイスは、数年前に比べて格段に進化しましたが、究極の形にはまだ程遠いのが現状です。今後の技術革新により、デバイスは以下のように進化していくと予測されます。

- メガネ型からコンタクトレンズ型へ:

現在の主流であるゴーグル型や、サングラス型のデバイスは、将来的には「普通のメガネ」と見分けがつかないレベルまで小型化・軽量化が進むでしょう。光導波路技術やマイクロLEDディスプレイのさらなる進化により、より薄く、透明で、高効率なレンズが実現されます。最終的には、コンタクトレンズ型のMRデバイスが登場し、装着していることすら意識しない、真にシームレスな体験が可能になるかもしれません。 - 性能とバッテリーの飛躍的向上:

プロセッサの処理能力と電力効率は向上し続け、よりリアルで複雑なグラフィックスを、より長時間のバッテリー駆動で楽しめるようになります。視野角は人間の自然な視野に近づき、解像度も網膜ディスプレイ(人間の目の解像限界を超えるレベル)へと進化していくでしょう。5G/6G通信とクラウドレンダリングが一般化することで、デバイス本体の計算負荷は軽減され、さらなる小型化と高性能化が両立されます。 - センサー技術の統合と高度化:

現在のカメラやセンサーに加え、脳波(BCI: Brain-Computer Interface)や筋電位などを読み取るセンサーが統合される可能性もあります。これにより、ユーザーが「考えた」だけでオブジェクトを操作したり、感情に応じてMR空間が変化したりといった、より直感的で没入感の高いインタラクションが実現するかもしれません。

デバイスの進化は、MRの普及を加速させる最大のドライバーです。誰もが日常的に、違和感なく装着できるデバイスが登場したとき、MRは爆発的に社会へ浸透していくでしょう。

メタバースとの融合による新しい体験の創出

「メタバース」は、インターネット上に構築された永続的な3次元の仮想空間であり、ユーザーはアバターを介して他者と交流し、社会経済活動を行うことができます。このメタバースと、現実世界を基盤とするMRは、一見すると対極にあるように見えますが、実は密接に連携し、互いを補完し合う関係にあります。

- ミラーワールドの実現:

MRは、現実世界をデジタルデータで完全にコピーした「ミラーワールド(デジタルツイン)」への入り口となります。MRデバイスを通して現実の街を歩くと、その風景に重ねて、メタバース上の情報(友人のアバター、店舗の評価、イベント情報など)が表示されます。現実のオフィスと仮想のオフィスがMRでシームレスに繋がり、現実の会議室にいるメンバーと、メタバースからアバターで参加するメンバーが、同じ3Dモデルを囲んで議論する、といった働き方が当たり前になります。 - 物理世界と仮想世界の相互作用:

将来的には、MRを通して行った操作が、現実世界の物理的なオブジェクトに影響を与えることも可能になります。例えば、MR空間でドローンの飛行ルートを設定すると、現実のドローンがその通りに飛行して荷物を届ける。メタバース上のバーチャル工場で生産ラインのスイッチを入れると、現実の工場のロボットが稼働し始める。このように、MRはデジタルな指示を物理的なアクションに変換するインターフェースとして機能し、メタバースの価値を現実世界へと拡張します。

MRとメタバースの融合は、私たちの「現実」の定義そのものを変え、物理的な制約を超えた新しい社会経済活動の舞台を創り出す可能性を秘めています。

日常生活への浸透

ビジネス利用で培われたMR技術は、いずれ私たちの日常生活のあらゆる場面に溶け込んでいくでしょう。MRは、スマートフォンがそうであったように、「特別な体験」から「当たり前のインフラ」へと変わっていきます。

- ナビゲーションと情報検索:

道を歩けば、行き先までの最適なルートが矢印となって地面に表示されます。レストランの前に立てば、メニューや口コミが目の前に浮かび上がります。歴史的な建造物を見れば、在りし日の姿が復元されて表示されます。知りたい情報が、検索するまでもなく、コンテキストに応じて自然に提供されるようになります。 - コミュニケーションの変革:

遠く離れた家族や友人が、まるで隣にいるかのようにホログラムとして現れ、一緒に食卓を囲んだり、ゲームを楽しんだりできます。言語の壁はリアルタイム翻訳によって取り払われ、相手が話した言葉が、自分のわかる言語の字幕として表示される、といったコミュニケーションが実現します。 - ショッピングとエンターテインメント:

スーパーマーケットで商品を手に取ると、その産地や栄養情報、おすすめのレシピが表示されます。自分の部屋の壁が、好きな映画を上映する巨大なスクリーンに変わります。公園が、モンスターと戦う冒険の舞台になります。

MRがもたらす未来は、デジタル情報がディスプレイの中から解放され、私たちの物理世界と完全に一体化する世界です。それは、私たちの認知能力を拡張し、より豊かで、便利で、創造的な生活を可能にするものです。多くの課題は残されていますが、その計り知れないポテンシャルを考えれば、MRが次世代のコンピューティングプラットフォームとして、私たちの社会に根付いていくことは疑いようのない未来と言えるでしょう。