医療現場は、日々進化するテクノロジーによって大きな変革の時代を迎えています。その中でも、MR(Mixed Reality:複合現実)は、医療の質を根本から変える可能性を秘めた技術として、世界中から大きな注目を集めています。

MRは、現実世界に高精細な3Dのデジタル情報を重ねて表示し、まるでそこにあるかのように操作できる技術です。この技術を医療に応用することで、これまで不可能だった多くのことが実現可能になります。例えば、執刀医は患者の体内に隠れた臓器や血管を透かし見ながら手術を進めたり、遠隔地の専門医からリアルタイムで具体的な指示を受けたりできるようになります。

この記事では、医療におけるMRの基本概念から、具体的な活用事例、導入のメリット、そして乗り越えるべき課題までを網羅的に解説します。MRが医療の未来をどのように描き、私たちの健康にどう貢献していくのか、その全体像を理解するための一助となれば幸いです。

目次

医療におけるMR(複合現実)とは

医療におけるMR(Mixed Reality:複合現実)とは、現実の空間や物体に、コンピュータが生成した3Dの仮想オブジェクト(デジタル情報)を重ね合わせて表示し、両者をリアルタイムで相互に作用させる技術のことです。利用者は専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)などを装着することで、目の前の現実世界と仮想世界が融合した新たな空間を体験できます。

MRの最大の特徴は、仮想オブジェクトが現実空間の特定の位置や物体に固定(アンカリング)され、利用者がその周りを歩き回ったり、違う角度から見たり、さらには手で触れて操作したりできる点にあります。例えば、手術室の机の上に、患者の心臓の3Dモデルを原寸大で表示させ、医師がそのモデルをあらゆる角度から観察したり、拡大・縮小したり、さらには模擬的な切開を加えたりすることが可能です。

この技術は、医療現場が抱える様々な課題を解決するポテンシャルを秘めています。

第一に、医療行為の精度と安全性の向上です。手術中に患者のCTやMRIから作成した3D臓器モデルを、実際の手術部位に重ねて表示することで、医師は腫瘍の位置や血管の走行を直感的に把握できます。これにより、従来は経験と勘に頼らざるを得なかった場面でも、より正確で安全な手技が実現可能になります。

第二に、医療教育とトレーニングの革新です。医学生や若手医師は、希少な症例や複雑な手術手技を、MR空間で何度も繰り返しシミュレーションできます。献体や動物モデルには限りがあり、実際の手術で見学できる機会も限られている中で、MRは時間や場所、コストの制約を受けずに、リアルに近い環境で実践的なスキルを習得する機会を提供します。

第三に、地域医療格差の是正に貢献します。MRを活用した遠隔医療支援システムを使えば、地方の病院にいる医師が、都市部の大学病院などにいる専門医からリアルタイムで指導を受けられます。専門医は、現場の医師が見ているMR空間を共有し、仮想のマーカーや矢印で具体的な指示を書き込むことで、まるで隣に立って指導しているかのような高度な支援が可能です。

このような革新的な応用を可能にしているのが、MRデバイスに搭載された高度な技術群です。

- 環境認識センサー(SLAM技術): デバイスに搭載されたカメラや深度センサーが、現実空間の形状や位置関係をリアルタイムで正確にマッピングします。これにより、仮想オブジェクトを現実空間の特定の位置に安定して表示させることが可能になります。

- 高精細ディスプレイ: 利用者の視野に、高解像度で遅延の少ない3D映像を投影します。現実世界と仮想オブジェクトの境界を曖昧にし、高い没入感を生み出します。

- ハンドトラッキング/アイトラッキング: 利用者の手の動きや視線を認識し、直感的な操作を可能にします。コントローラーを使わずに、素手で仮想オブジェクトを掴んだり、視線を合わせるだけでメニューを選択したりできます。

これらの技術が一体となって機能することで、MRは単なる情報表示ツールに留まらず、医療従事者の「目」や「手」を拡張し、能力を増幅させる強力なパートナーとなり得るのです。MRは、医療の「可視化」「共有」「シミュレーション」を新たな次元へと引き上げ、より安全で質の高い医療の実現に貢献する基盤技術として、その重要性を増しています。

MR・AR・VRの違い

MR(複合現実)、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)は、しばしば混同されがちな技術ですが、その概念と体験は明確に異なります。これらの技術は総称してXR(クロスリアリティ)と呼ばれ、現実世界と仮想世界の関わり方の度合いによって分類されます。医療分野での応用を理解する上で、それぞれの違いを正確に把握しておくことは非常に重要です。

| 技術の種類 | 現実世界との関わり | 体験の概要 | デバイスの例 | 医療での主な応用例 |

|---|---|---|---|---|

| MR(複合現実) | 現実世界と仮想世界が融合・相互作用する | 現実空間に仮想物体を配置し、操作できる | ヘッドマウントディスプレイ(HoloLens 2など) | 手術支援、術前シミュレーション、遠隔医療 |

| AR(拡張現実) | 現実世界に仮想情報を上乗せ(付加)する | 現実の風景にナビや情報を重ねて表示する | スマートフォン、スマートグラス | 血管可視化、医療機器の操作ガイド |

| VR(仮想現実) | 現実世界から遮断され、仮想世界に没入する | 完全に作られたCG空間で行動する | ヘッドマウントディスプレイ(Meta Questなど) | 医療教育、精神疾患治療、リハビリ |

この表を基に、それぞれの技術について詳しく見ていきましょう。

MR(複合現実)

MR(Mixed Reality)は、現実世界をベースに、仮想的なオブジェクトを「現実の一部」であるかのように表示し、利用者がそれを操作できる技術です。MRの核心は、仮想オブジェクトが現実の物理的な環境を認識し、それに固定(アンカリング)される点にあります。

例えば、MRヘッドセットを装着した医師が手術室に入ると、現実の机の上に患者の心臓の3Dモデルが出現します。医師が机の周りを歩き回れば、心臓モデルも様々な角度から見ることができます。さらに、手でそのモデルを掴んで回転させたり、拡大して内部構造を詳しく観察したりすることも可能です。このように、仮想オブジェクトが現実空間と一体化し、物理的な存在感を持ち、相互に作用するのがMRの最大の特徴です。

医療分野では、この「相互作用性」が極めて重要です。

- 手術支援: 執刀医が見ている患者の身体の上に、CT画像から生成した3Dの臓器モデルを正確に重ね合わせます。これにより、皮膚や他の臓器に隠れた腫瘍や血管の位置関係を直感的に把握しながら、メスを入れることができます。

- 遠隔医療: 遠隔地の専門医が、現場の医師が見ているMR空間を共有します。専門医は、仮想のペンで手術部位に印をつけたり、3Dモデルを動かして手技を示したりするなど、具体的な指示をリアルタイムで与えることができます。

MRは、現実世界から完全に切り離されることなく、現実の医療行為をデジタルの力で強化・拡張する技術と言えます。

AR(拡張現実)

AR(Augmented Reality)は、現実世界にデジタル情報を「重ねて表示(オーバーレイ)」する技術です。スマートフォンをかざすとキャラクターが現れるゲームや、車のフロントガラスに行き先案内が表示されるヘッドアップディスプレイなどが代表的な例です。

ARとMRの主な違いは、仮想オブジェクトと現実世界との相互作用の度合いにあります。ARで表示される情報は、基本的には現実世界の上に「付箋」のように貼り付けられるだけで、現実の環境を深く認識したり、利用者が物理的に操作したりすることは限定的です。情報提供が主目的であり、利用者は主にその情報を「見る」ことが中心となります。

医療分野におけるARの応用例は以下の通りです。

- 血管可視化: 専用のデバイスを患者の腕にかざすと、皮下の静脈の位置がリアルタイムで皮膚上にマッピングされ、注射や採血を容易にします。

- ナビゲーション: 病院内で、スマートフォンのカメラをかざすと、目的の診察室までの道順が床に矢印で表示されます。

- 情報参照: 医師が医療機器にスマートグラスを向けると、その機器の操作マニュアルやメンテナンス情報が視野に表示されます。

ARは、MRに比べて技術的な要求が低く、スマートフォンアプリなどを通じて手軽に利用できる点がメリットです。現実世界の状況認識を補助する情報を提供し、医療従事者の判断や作業をサポートする役割を担います。

VR(仮想現実)

VR(Virtual Reality)は、利用者の視覚と聴覚を完全に現実世界から遮断し、コンピュータが生成した100%仮想的な空間に没入させる技術です。専用のヘッドセットを装着すると、目の前には360°広がる仮想世界が現れ、利用者はその中で自由に動き回り、様々な体験ができます。

VRの目的は、現実とは異なる環境を創り出し、そこに「いる」かのような感覚(没入感)を提供することです。MRやARが現実世界を土台とするのに対し、VRは現実から切り離された全く新しい世界を体験させます。

この「没入感」と「安全性(仮想空間であるため失敗が許される)」という特性を活かし、医療分野では以下のような応用が進んでいます。

- 医療教育・手術トレーニング: 実際の手術室を忠実に再現したVR空間で、若手医師が執刀のシミュレーションを行います。何度失敗してもリスクはなく、様々な症例を繰り返し練習できます。また、人体の内部に入り込み、臓器の働きを学ぶといった解剖学の教育にも活用されます。

- メンタルヘルスケア: 高所恐怖症や対人恐怖症などの不安障害を持つ患者に対して、VR空間で安全に恐怖の対象と向き合わせる「暴露療法」が行われます。治療者は状況を細かくコントロールできるため、安全かつ効果的な治療が期待できます。

- リハビリテーション: 脳卒中後の患者などが、ゲーム感覚で楽しめるVRコンテンツを通じて、楽しくリハビリに取り組むことができます。モチベーションの維持・向上に繋がり、回復を促進します。

VRは、現実では再現が難しい、あるいは危険を伴う状況を安全に体験させることで、トレーニング、治療、QOL向上に貢献する技術と言えるでしょう。

これらの3つの技術は、それぞれが異なる特性を持ち、医療現場の異なるニーズに応えます。そして将来的には、これらの技術が融合し、状況に応じてARモード、MRモード、VRモードをシームレスに切り替えられるような、より高度なXRデバイスが登場することも期待されています。

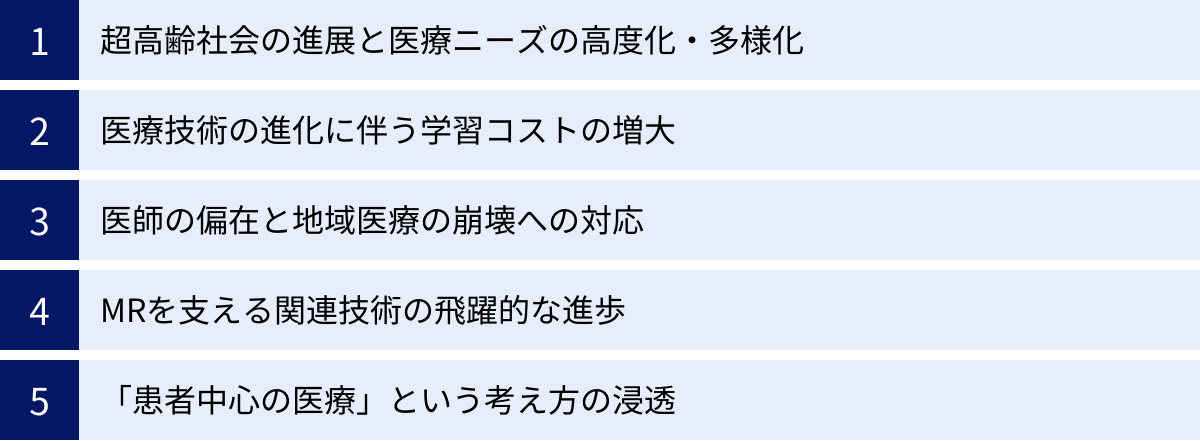

医療分野でMRが注目される理由

近年、医療分野でMR技術への期待が急速に高まっています。単なる目新しい技術としてではなく、現代医療が直面する根深い課題を解決し、医療の質を次のステージへと引き上げるための重要な鍵として認識され始めているのです。その背景には、社会構造の変化、医療の高度化、そしてテクノロジーの進化が複雑に絡み合っています。

第一に、超高齢社会の進展とそれに伴う医療ニーズの高度化・多様化が挙げられます。日本では高齢者人口の増加に伴い、複数の疾患を併せ持つ患者や、より複雑で繊細な手術を必要とするケースが増加しています。例えば、がんの手術では、周辺の正常な組織や神経、血管を可能な限り温存しながら、病巣を正確に取り除くことが求められます。こうした高難易度の手術において、MRは医師の「目」を拡張し、CTやMRIで得られた患者固有の解剖学的情報を、実際の手術野に3Dで重ねて表示します。これにより、医師は組織の深部構造を直感的に把握し、より正確で低侵襲な(患者の身体的負担が少ない)手術を行うことが可能になります。これは、手術時間の短縮や合併症リスクの低減にも繋がり、患者のQOL向上に直結します。

第二に、医療技術の進化に伴う学習コストの増大という課題があります。新しい手術手技や医療機器が次々と開発される一方で、医師がそれらを習得するための時間と機会は限られています。特に、若手医師が十分な経験を積むことは容易ではありません。ここでMRが大きな役割を果たします。MRを用いた手術シミュレーターは、実際の患者のデータに基づいたリアルな3Dモデルを使用し、実際の手術に近い環境で何度でもトレーニングを行う機会を提供します。失敗が許される安全な環境で繰り返し練習することで、医師は手技の習熟度を効率的に高めることができます。これは、指導する側のベテラン医師の負担軽減にも繋がり、医療全体の教育水準の底上げに貢献します。

第三の理由は、医師の偏在と地域医療の崩壊という深刻な社会問題への対応です。都市部に専門医が集中し、地方やへき地では十分な医療を受けられない「医療格差」が問題となっています。MRを活用した遠隔医療支援システムは、この課題に対する強力なソリューションとなり得ます。例えば、地方の病院で行われる手術を、都市部の大学病院にいる専門医がMRヘッドセットを通じてリアルタイムで共有します。現場の医師が見ている視野に、遠隔地の専門医が3Dの矢印やマーカーで「ここをこのように切開するように」といった具体的な指示を書き込むことができます。これにより、物理的な距離を超えて、専門医の知識と技術を瞬時に共有し、どこにいても質の高い医療を提供できる可能性が生まれます。

第四に、MRを支える関連技術の飛躍的な進歩が、医療現場での実用化を後押ししています。ヘッドマウントディスプレイは、数年前に比べて大幅に小型・軽量化され、解像度や視野角も向上し、長時間の手術でも装着できるレベルに近づいています。また、高速・大容量・低遅延を特徴とする5G(第5世代移動通信システム)の普及は、高精細な3Dデータを遅延なく送受信することを可能にし、リアルタイム性が重視される遠隔手術支援などの実現性を格段に高めました。こうした技術的基盤の成熟が、MRの医療応用を一気に現実的なものにしたのです。

最後に、「患者中心の医療」という考え方の浸透も、MRが注目される一因です。従来、医師から患者への病状説明は、2Dのレントゲン写真や難解な言葉が中心で、患者が自身の状態を十分に理解することは困難でした。MRを使えば、患者自身の身体から作成した3Dモデルを見せながら、病巣の位置や手術の方法を視覚的かつ直感的に説明できます。患者は自らの状態を深く理解し、納得した上で治療に臨むことができます。これはインフォームドコンセント(十分な説明と同意)の質を飛躍的に向上させ、患者と医療者の間の信頼関係を強固にする上で非常に有効です。

これらの理由から、MRは単なる技術的な目新しさだけでなく、現代医療が抱える構造的な課題を解決し、医療の精度、教育、アクセス性、そして患者満足度のすべてを向上させる革新的なツールとして、大きな期待が寄せられているのです。

医療におけるMRの活用事例10選

MR技術は、医療現場のさまざまなシーンでその応用が期待されており、すでに一部では実用化が始まっています。ここでは、具体的な10の活用事例を挙げ、MRがどのように医療の質を向上させるのかを詳しく解説します。

① 手術支援・ナビゲーション

MRの医療応用において、最も期待されている分野が手術支援です。 執刀医はMRヘッドセットを装着することで、患者の体の上に、事前に撮影したCTやMRIのデータを基に作成された高精細な3D臓器モデルを寸分の狂いなく重ねて表示できます。

例えば、肝臓がんの手術を考えてみましょう。従来、医師は手術前に2Dの画像を見て、がんの位置や周辺の複雑な血管の走行を頭の中に記憶し、手術に臨んでいました。しかし、MRを使えば、執刀医の視野には、実際の肝臓と完全に重なる形で、がん(赤色)、動脈(青色)、門脈(緑色)などが色分けされた3Dモデルがリアルタイムで表示されます。 これにより、メスを入れるべき正確な位置や、傷つけてはいけない重要な血管の位置が一目瞭然となります。

この「術中ナビゲーション」は、まるでカーナビが目的地までの最適なルートを示すように、手術の安全性と精度を飛躍的に向上させます。特に、個々の患者で解剖学的構造が大きく異なる場合や、微細な神経が密集する脳外科、正確なインプラントの設置が求められる整形外科などの分野で、その効果は絶大です。ヒューマンエラーのリスクを低減し、手術時間の短縮、出血量の減少、そして術後の合併症予防に大きく貢献します。

② 術前シミュレーション

複雑で難易度の高い手術を成功させるためには、周到な準備が不可欠です。MRは、実際の手術に臨む前に、極めてリアルなリハーサルを行うための強力なツールとなります。

患者ごとのCT/MRIデータから作成した等身大の3DモデルをMR空間に表示し、執刀チーム全員で手術計画を検討します。チームメンバーは、3Dモデルの周りを自由に歩き回り、あらゆる角度から臓器の構造や病巣と血管の位置関係を確認できます。さらに、MRデバイスのハンドトラッキング機能を使って、仮想のメスや鉗子でモデルを操作し、実際の手術手順を一通りシミュレーションすることも可能です。

「この角度からアプローチすると、この血管を損傷するリスクがある」「こちらのルートの方が視野を確保しやすい」といった具体的な議論を、手術前にチーム全体で共有できます。これにより、予期せぬ事態が発生するリスクを最小限に抑え、手術をスムーズに進行させるための最適な戦略を立てることができます。特に、若手医師にとっては、ベテラン医師の指導のもとで難易度の高い手術を安全にバーチャル体験できる、またとない学習機会となります。

③ 医療教育・トレーニング

従来の医学教育、特に解剖学や外科学の習得は、教科書、2Dの図、そして限られた機会である献体の解剖実習に大きく依存していました。MRは、この伝統的な学習方法を根底から変える可能性を秘めています。

医学生はMRヘッドセットを装着するだけで、目の前に精巧な人体の3Dモデルを呼び出すことができます。骨格、筋肉、臓器、神経、血管などをレイヤーごとに表示・非表示にしたり、特定の臓器を拡大して内部構造を詳細に観察したりすることが可能です。教科書の平面的な図では理解しにくかった立体的な構造を直感的に把握できます。

さらに、前述の術前シミュレーション技術を応用すれば、様々な疾患の症例や手術手技を仮想空間で何度でも繰り返しトレーニングできます。例えば、腹腔鏡手術のシミュレーターでは、実際の手術器具と同じように操作できるコントローラーを使い、モニターに映し出される映像を見ながら手技を練習します。希少な症例や、合併症が起きた際の対処法など、実地ではなかなか経験できないシナリオも安全に学ぶことができます。これにより、医師の学習曲線を大幅に短縮し、より早い段階で高いレベルのスキルを習得させることが期待されます。

④ 遠隔医療支援

専門医の偏在は、日本の地域医療が抱える大きな課題です。MRは、この「距離の壁」を取り払い、医療の質の均てん化に貢献します。

例えば、へき地の診療所にいる若手医師が、緊急手術を行う必要に迫られたとします。その際、MRヘッドセットを装着し、都市部の大学病院にいるベテランの専門医に支援を要請します。専門医は、自身のPCやタブレット、あるいは同じMRヘッドセットを通じて、現場の医師が見ている手術野の映像と、患者の3D臓器モデルが重なったMR空間をリアルタイムで共有します。

そして、「その血管の右側を2cm切開して」といった口頭での指示だけでなく、仮想のマーカーで手術部位に直接印をつけたり、3Dの矢印で器具を動かす方向を示したりと、極めて具体的で直感的な指導を行うことができます。あたかも専門医がすぐ隣に立って手ほどきをしているかのような、質の高い遠隔支援が実現します。これにより、患者は住んでいる場所にかかわらず、最先端の医療知識に基づいた治療を受けられるようになります。

⑤ カンファレンス(臨床症例検討会)

カンファレンスは、複数の医師が集まり、患者の診断や治療方針について議論する重要な場です。しかし、従来は2Dの医用画像をスクリーンに映し出して行われることが多く、複雑な症例の空間的な理解を全員で共有するには限界がありました。

MRを導入することで、カンファレンスの質は大きく向上します。参加者全員がMRヘッドセットを装着し、同じMR空間に入ります。会議室の中央には、検討対象となっている患者の臓器や骨格の3Dモデルが浮かび上がります。参加者は、そのモデルを自由に回転・拡大・縮小させながら、「腫瘍はこの神経に接触している可能性がある」「こちらの角度からのアプローチが最適ではないか」といった議論を、具体的な3Dモデルを指し示しながら行うことができます。

放射線科医、外科医、内科医など、異なる専門分野の医師が、同じ立体モデルを前にして議論することで、これまで見過ごされていたような重要な所見に気づくきっかけが生まれます。これにより、より多角的で深い検討が可能となり、診断の精度向上や最適な治療方針の決定に繋がります。

⑥ 患者への説明(インフォームドコンセント)

インフォームドコンセント、すなわち「十分な説明と同意」は、現代医療において極めて重要なプロセスです。しかし、医師が専門用語や2Dの画像を使って説明しても、患者が自身の病状や治療内容を正確に理解することは容易ではありません。この情報の非対称性が、患者の不安や治療への不信感に繋がることもあります。

MRは、この課題を解決するための画期的なコミュニケーションツールとなります。医師は、患者自身のCTデータから作成したパーソナルな3DモデルをMR空間に表示し、それを見せながら説明を行います。 例えば、「あなたの心臓の、この血管がこのように狭くなっています。ですから、ここにステントという器具を入れて広げる手術が必要です」と、具体的なモデルを指し示しながら説明することで、患者は自身の体内で何が起きているのか、どのような治療が行われるのかを直感的に理解できます。

視覚的な理解は、納得感と安心感に直結します。 患者が自らの病状と治療法を深く理解することで、治療に対して前向きな姿勢で臨むことができ、医師との信頼関係もより強固なものになります。

⑦ リハビリテーション

脳卒中や事故による後遺症からの機能回復を目指すリハビリテーションは、時に単調で、患者のモチベーションを維持することが難しい場合があります。MRは、リハビリに「楽しさ」や「達成感」という要素を加え、患者の意欲を引き出します。

例えば、腕の麻痺が残る患者のリハビリでは、MRヘッドセットを装着すると、目の前に仮想のブロックやボールが現れます。患者は、それらを掴んで指定の箱に入れる、といったゲームのような課題に取り組みます。MRシステムは、患者の動きの正確さや速さを記録し、スコアとして表示します。

目標をクリアする達成感や、日々のスコア向上が可視化されることで、患者はリハビリを「やらされるもの」ではなく、「挑戦するもの」として捉えるようになります。 また、現実世界では難しいような、例えば仮想の鳥を空に放つといった創造的なタスクも設定でき、患者を飽きさせません。このようなゲーミフィケーションの要素を取り入れることで、患者のエンゲージメントを高め、より効果的なリハビリテーションの実現が期待されます。

⑧ メンタルヘルスケア

VRが先行している分野ではありますが、MRもまたメンタルヘルスケア、特に不安障害や恐怖症、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の治療に応用できる可能性があります。これらの治療法の一つに「暴露療法(エクスポージャー法)」があります。これは、患者が恐怖を感じる対象や状況に、安全な環境下で段階的に慣れていくというものです。

MRを使えば、現実の安全な治療室の中に、患者が恐怖を感じる対象(例えばクモやヘビなど)をリアルな3Dモデルとして出現させることができます。 治療者は、そのオブジェクトの大きさや数、動きなどを完全にコントロールできます。最初は遠くに小さなものを表示し、患者が慣れるにつれて徐々に近づけたり、大きくしたりします。

現実世界と融合しているため、VRのような完全な没入による強い恐怖感を避けつつ、より現実感のある環境で治療を進めることができます。これにより、患者の負担をコントロールしながら、安全かつ効果的に恐怖を克服する手助けができると考えられています。

⑨ 創薬・研究開発

新薬の開発は、莫大な時間とコストを要するプロセスです。特に、薬の候補となる化合物の構造を設計し、それが標的となる体内のタンパク質とどのように結合するかをシミュレーションする段階は、創薬の成否を分ける重要なステップです。

従来、研究者は2DのPC画面上で分子構造モデルを操作していましたが、複雑な立体構造を直感的に把握するのは困難でした。MRは、このプロセスを大きく変革します。研究者はMR空間に分子の3Dモデルを浮かび上がらせ、まるで手で掴めるかのように、自由に回転させたり、原子の結合を組み替えたりすることができます。

標的タンパク質の複雑な立体構造の「ポケット」に、設計した化合物がぴったりとはまり込む様子を、あらゆる角度から直感的に確認できます。これにより、より効果が高く、副作用の少ない新薬候補物質の設計を効率化し、開発期間の短縮と成功確率の向上に貢献することが期待されています。

⑩ 医療従事者の業務負担軽減

医療現場では、手術や処置そのものだけでなく、情報確認や記録といった付随業務も大きな負担となっています。MRは、これらの業務を効率化し、医療従事者が本来の専門業務に集中できる環境を整える手助けをします。

例えば、看護師が患者のバイタルサインをチェックする際、MRグラスを装着していれば、患者に視線を向けるだけで、その患者の電子カルテ情報(名前、アレルギー情報、直近のバイタルデータなど)が視野の隅に自動的に表示されます。これにより、いちいちPCやタブレットを確認する手間が省け、業務がスムーズになります。

また、手術室の看護師(器械出しナース)が、不慣れな手術で次にどの器具を執刀医に渡すべきか迷った場合でも、MRグラスに手術手順や器具のリストを表示させることができます。このように、必要な情報をハンズフリーで、必要なタイミングで取得できる環境は、業務の効率化だけでなく、ヒューマンエラーの防止にも繋がり、医療安全の向上に貢献します。

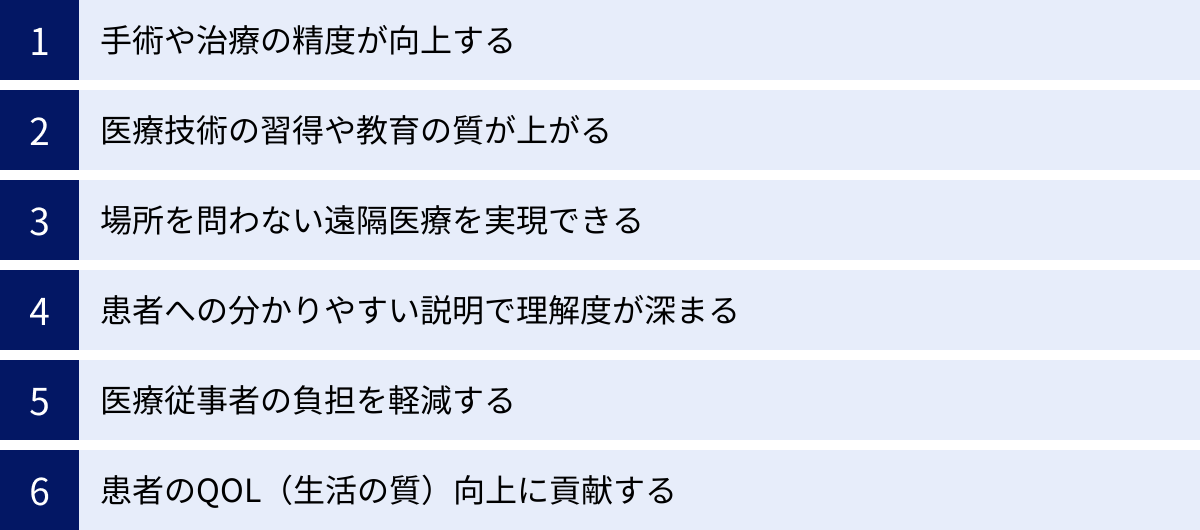

医療分野にMRを導入するメリット

MR技術を医療分野に導入することは、単に新しい機材を取り入れるということ以上の、多岐にわたる本質的なメリットをもたらします。手術の精度向上から患者のQOL向上まで、その恩恵は医療のエコシステム全体に及びます。ここでは、その主要なメリットを体系的に解説します。

手術や治療の精度が向上する

MR導入による最も直接的かつ大きなメリットは、手術や治療における精度と安全性の飛躍的な向上です。これは、医師の能力をデジタルの力で拡張することによって実現されます。

前述の手術支援の例のように、執刀医は患者の体内に隠れている血管、神経、腫瘍といった解剖学的構造を、3Dモデルとして透かし見ることができます。これにより、これまで医師の経験と勘、そして記憶に頼っていた部分が、客観的なデータによって裏付けられた「見える化」された情報に置き換わります。

この「術中ナビゲーション」は、以下のような具体的な効果を生み出します。

- 切開範囲の最適化: 病巣を完全に取り除きつつ、正常な組織へのダメージを最小限に抑えることができます。これにより、術後の回復が早まり、機能温存の可能性も高まります。

- 重要組織の損傷回避: 脳神経外科や脊椎外科など、ミリ単位のズレが重大な後遺症に繋がりかねない手術において、神経や主要な血管の位置を正確に把握することで、損傷リスクを劇的に低減できます。

- 手術時間の短縮: 手術経路の探索や組織の同定にかかる時間が短縮されるため、手術全体にかかる時間も短くなります。これは、患者の身体的負担(麻酔時間など)の軽減や、手術室の稼働率向上にも繋がります。

このように、MRはヒューマンエラーを減らし、より安全で確実、かつ低侵襲な外科治療を実現するための強力な武器となります。

医療技術の習得や教育の質が上がる

医療の質を維持・向上させるためには、次世代の医療従事者を育成する教育システムが不可欠です。MRは、この医療教育の分野に革命をもたらします。

従来の医療教育では、若手医師が執刀経験を積む機会は限られていました。しかし、MRを用いたトレーニングシステムを使えば、実際の患者のデータに基づいたリアルな手術シミュレーションを、時間や場所の制約なく、何度でも繰り返し行うことができます。

このメリットは多岐にわたります。

- 安全な環境での反復練習: 仮想空間なので、何度失敗しても患者に危害が及ぶことはありません。若手医師は萎縮することなく、様々な手技に挑戦し、試行錯誤を通じて実践的なスキルを磨くことができます。

- 希少症例の学習: 実際にはめったに遭遇しないような珍しい症例や、危険な合併症への対処法なども、シミュレーションを通じて安全に体験・学習できます。

- 指導医の負担軽減: 指導医は、シミュレーション中の若手医師の動きや判断をデータとして客観的に評価し、的確なフィードバックを与えることができます。これにより、教育の効率と質が向上し、指導医自身の臨床業務への負担も軽減されます。

- 解剖学の直感的理解: 教科書の平面図では理解が難しい人体の複雑な立体構造を、3Dモデルをあらゆる角度から観察することで直感的に学ぶことができます。

MRは、医師の学習曲線を劇的に短縮し、より質の高い医療を安定的に提供できる人材を効率的に育成するための基盤となります。

場所を問わない遠隔医療を実現できる

日本が抱える大きな社会課題の一つである「地域による医療格差」。MRは、この課題を解決するための切り札となり得ます。

MR遠隔支援システムを活用することで、物理的な距離に関係なく、専門医の高度な知識と技術を瞬時に共有することが可能になります。 へき地の診療所の医師が、都市部の大学病院の専門医から、まるで隣にいるかのような臨場感でリアルタイムの指導を受けながら手術や処置を行うことができます。

この遠隔支援は、単なるビデオ通話とは次元が異なります。専門医は、現場の医師が見ているMR空間を共有し、患者の3Dモデルや手術野に直接、仮想のマーカーや指示を書き込むことができます。 この双方向かつ直感的なコミュニケーションにより、複雑な手技の伝達も正確に行えます。

これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 医療の均てん化: どの地域に住んでいても、必要に応じて専門的な医療を受けられる機会が広がります。

- 緊急時の対応力強化: 専門医がいない地域でも、遠隔支援によって迅速かつ適切な初期対応が可能となり、救命率の向上に繋がる可能性があります。

- 地域医療の担い手の育成: 地域の医師が、遠隔支援を通じて専門医から学び、スキルアップする機会にもなります。

患者への分かりやすい説明で理解度が深まる

医療における患者と医療者のコミュニケーションは、治療の成功と患者満足度を左右する重要な要素です。MRは、このコミュニケーションの質を飛躍的に向上させます。

従来、医師からの説明は専門的で難解になりがちでした。しかし、MRを使えば、患者自身の体から作成した3Dモデルを目の前に映し出し、それを見ながら説明することができます。 「あなたの肝臓にある腫瘍は、この血管にこれだけ近接しています」といった説明を、具体的な立体映像と共に受けることで、患者は自身の病状を直感的かつ正確に理解できます。

この「見える化」された説明は、以下のような効果をもたらします。

- 患者の理解度と納得度の向上: 自身の状態を深く理解することで、治療の必要性やリスクについても納得しやすくなります。

- 不安の軽減: 何をされるのか分からないという不安が、治療内容を視覚的に理解することで軽減されます。

- 治療への積極的な参加: 患者が自らの治療の主体者であるという意識を持ち、前向きに治療に取り組む動機付けになります。

質の高いインフォームドコンセントは、患者と医療者の信頼関係を構築する上で不可欠であり、MRはそのための最も強力なツールの一つと言えるでしょう。

医療従事者の負担を軽減する

医療現場は常に人手不足であり、医療従事者の過重労働は深刻な問題です。MRは、業務効率化を通じて、この負担を軽減することにも貢献します。

例えば、手術中に執刀医が患者のバイタルデータや過去の画像を確認したい場合、従来は視線を術野から外し、モニターを見たり、他のスタッフに指示したりする必要がありました。しかし、MRヘッドセットを装着していれば、必要な情報を視野の隅に表示させたり、音声コマンドで呼び出したりすることが可能です。

これにより、両手がふさがった状態(ハンズフリー)でも、術野から目を離すことなく、シームレスに必要な情報にアクセスできます。これは、手術のスムーズな進行と集中力の維持に繋がり、結果として医療の質の向上と、医師の精神的・身体的負担の軽減に繋がります。看護業務や医療機器のメンテナンスなど、様々な場面で同様の効率化が期待できます。

患者のQOL(生活の質)向上に貢献する

最終的に、これらすべてのメリットは、患者のQOL(Quality of Life:生活の質)の向上という一点に集約されます。

- 精度の高い低侵襲手術は、術後の痛みや合併症を減らし、早期の社会復帰を可能にします。

- 効果的なリハビリテーションは、失われた機能の回復を促し、より自立した生活を取り戻す手助けをします。

- 質の高いインフォームドコンセントは、治療への不安を和らげ、精神的な平穏をもたらします。

- 遠隔医療は、住む場所による医療へのアクセスの不安を解消します。

MRは、単に病気を治すだけでなく、治療の過程から治療後の生活まで、患者がより良く生きることを支援するテクノロジーなのです。

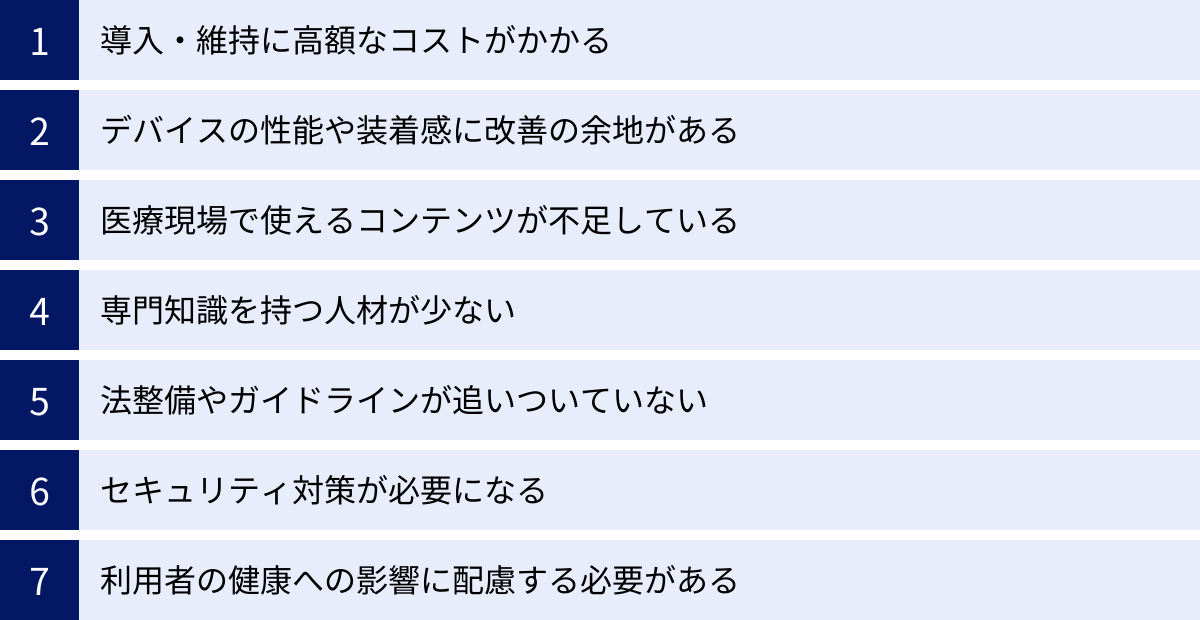

医療分野におけるMR導入のデメリット・今後の課題

MR技術は医療に革命をもたらす大きな可能性を秘めていますが、その普及にはまだ多くのハードルが存在します。輝かしい未来像だけでなく、現実的なデメリットや乗り越えるべき課題を冷静に認識しておくことが、健全な導入と発展には不可欠です。

導入・維持に高額なコストがかかる

現状における最大の障壁は、高額な導入・運用コストです。 MRを医療現場で本格的に活用するためには、多岐にわたる費用が発生します。

まず、MRヘッドセット本体の価格です。Microsoft HoloLens 2やMagic Leap 2といった主要なデバイスは、1台あたり数十万円から百万円近くすることもあり、手術チームや教育機関で複数台を揃えるとなると、初期投資は相当な額になります。

さらに、ハードウェアだけではMRは機能しません。 目的(手術支援、教育など)に応じた専門的なソフトウェアが必要です。汎用的なソフトウェアもありますが、特定の診療科や術式に特化した高機能なアプリケーションは、開発費やライセンス料が非常に高額になる傾向があります。既存の院内システム(電子カルテやPACSなど)と連携させるためのカスタマイズ費用も別途必要になる場合があります。

そして、導入後も継続的な維持・管理コスト(ランニングコスト)がかかります。ソフトウェアのアップデート費用、デバイスの保守・メンテナンス契約、故障時の修理費用などです。これらのコストを誰が負担するのか、そしてそれに見合うだけの費用対効果が得られるのかという問題は、多くの医療機関にとって頭の痛い問題です。特に、現時点ではMRを用いた医療行為の多くが保険適用の対象外であり、導入が病院の経営を圧迫しかねないという現実があります。

デバイスの性能や装着感に改善の余地がある

技術は日進月歩で進化していますが、現在のMRデバイスが医療現場、特に長時間にわたる手術などで使用するには、まだいくつかの性能的な課題が残されています。

- 重量と装着感: 最新のデバイスはかなり軽量化されましたが、それでも数時間に及ぶ手術で装着し続けるには、執刀医の首や肩に負担がかかります。重量バランスやフィット感のさらなる改善が求められます。

- 視野角(FOV): 視野角が狭いと、利用者は常に首を動かして周囲を確認する必要があり、没入感や作業効率が低下します。より人間の自然な視野に近い、広い視野角を持つデバイスが理想です。

- 解像度と輝度: 表示される3Dモデルの解像度が低いと、微細な血管や神経の識別が困難になります。また、手術室の強い無影灯の下でも、仮想オブジェクトが鮮明に見えるだけの輝度が必要です。

- バッテリー持続時間: 長時間の手術中にバッテリーが切れてしまうことは許されません。より長時間の連続使用が可能なバッテリー、あるいは有線給電との併用など、安定した電源供給の仕組みが不可欠です。

- 発熱: 高度な処理を行うため、デバイスが発熱し、装着者に不快感を与えることがあります。効率的な冷却システムの開発も重要な課題です。

これらのハードウェア的な制約が、医療現場での本格的な普及を妨げる一因となっています。

医療現場で使えるコンテンツが不足している

「MRで何でもできる」というイメージが先行しがちですが、実際に医療現場ですぐに使える、質の高いアプリケーション(コンテンツ)はまだ限られているのが実情です。

ハードウェアという「器」があっても、中身であるソフトウェアがなければ意味がありません。例えば、ある特定の手術を支援するMRアプリケーションを開発するには、その術式を深く理解した外科医、医療画像処理の専門家、そして高度なプログラミング技術を持つエンジニアの緊密な連携が必要です。このような開発には莫大な時間とコストがかかるため、市場規模の小さいニッチな領域のコンテンツはなかなか開発が進まないという問題があります。

また、開発されたコンテンツが、本当に臨床現場のワークフローに適合し、医師の負担を軽減し、医療の質向上に貢献するものになっているか、その有効性を科学的に検証していく必要もあります。単に「3Dで見える」だけでは不十分で、医療従事者の意思決定を的確にサポートする機能が組み込まれていなければ、現場では使われない「お蔵入り」の技術になってしまいます。

専門知識を持つ人材が少ない

MR技術を医療現場に導入し、効果的に運用するためには、医学と工学の両方に精通したハイブリッドな人材が不可欠です。

具体的には、以下のような人材が求められます。

- 医療現場のニーズを正確に汲み取り、それを技術的な要件に落とし込めるプロジェクトマネージャー。

- MRアプリケーションを開発・カスタマイズできるソフトウェアエンジニア。

- 導入したシステムの保守・運用や、現場スタッフへのトレーニングを行うことができる臨床工学技士やITスタッフ。

しかし、現状ではこのような専門知識とスキルを併せ持つ人材は極めて少なく、多くの医療機関では育成も追いついていません。外部の専門企業に委託する方法もありますが、コストがかかる上、院内の実情にそぐわないシステムが導入されるリスクもあります。

法整備やガイドラインが追いついていない

新しい技術であるため、MRを医療で利用する上での法的な枠組みや、安全に利用するための公的なガイドラインの整備が追いついていません。

例えば、MRソフトウェアを「医療機器」として扱う場合、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に基づく承認や認証が必要になります。しかし、ソフトウェアの特性(頻繁なアップデートなど)を考慮した審査プロセスはまだ確立の途上にあります。

また、万が一、MRシステムの不具合や誤表示によって患者に損害が生じた場合、その責任の所在(医師、病院、デバイスメーカー、ソフトウェア開発者)をどう判断するのかという、極めて難しい問題も存在します。さらに、MR利用の倫理的な側面、例えば患者データのプライバシー保護や、インフォームドコンセントにおけるMRの適切な利用法など、議論すべき論点は山積しています。

セキュリティ対策が必要になる

MRシステムは、患者の氏名、病名、CT/MRI画像といった、極めて機微な個人情報(医療情報)を取り扱います。これらの情報がネットワークを通じてやり取りされる以上、サイバー攻撃によるハッキングや情報漏洩のリスクは常に存在します。

万が一、患者データが外部に流出すれば、プライバシーの侵害だけでなく、病院の社会的信用も失墜します。また、遠隔医療支援の際にシステムが乗っ取られ、誤った指示が送られるといった事態も想定しなければなりません。

したがって、MRシステムを導入する際には、通常のITシステム以上に堅牢なセキュリティ対策が必須となります。通信の暗号化、厳格なアクセス制御、定期的な脆弱性診断など、多層的な防御策を講じる必要がありますが、これもまた専門知識とコストを要する課題です。

利用者の健康への影響に配慮する必要がある

MR/VRデバイスの長時間利用が、利用者の健康に与える影響についても、まだ十分に解明されていない点があります。

一般的に知られているのは、VR酔いに似た「サイバーシックネス」と呼ばれる症状です。現実の体の動きと、視覚情報との間にズレが生じることで、吐き気、めまい、頭痛などが引き起こされることがあります。

また、至近距離で強い光を発するディスプレイを見続けることによる眼精疲労や、視力への長期的な影響も懸念されています。デバイスの重量による身体的な負担も無視できません。これらの健康への潜在的なリスクを十分に評価し、利用時間に関するガイドラインを設けるなど、利用者の安全を確保するための配慮が不可欠です。

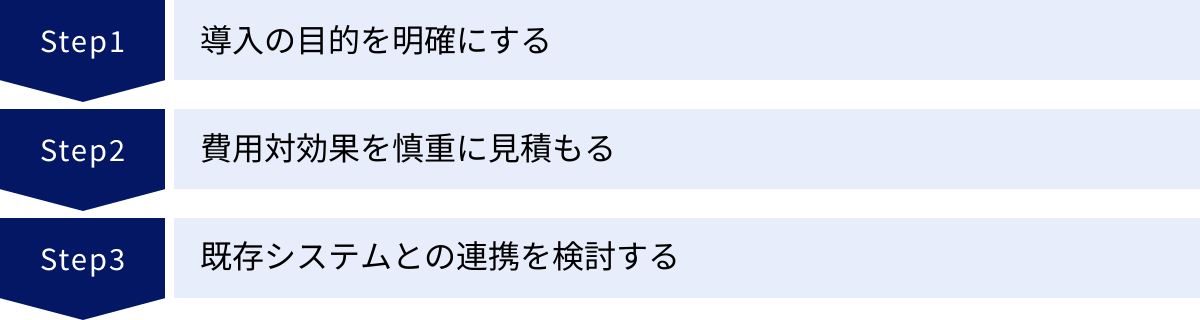

MR導入を成功させるための3つのポイント

医療分野へのMR導入は、多くのメリットが期待される一方で、前述のような課題も存在します。単に高価な機材を導入するだけでは、宝の持ち腐れになりかねません。MRのポテンシャルを最大限に引き出し、導入を成功に導くためには、戦略的かつ慎重なアプローチが求められます。ここでは、そのための重要な3つのポイントを解説します。

① 導入の目的を明確にする

MR導入を検討する上で、最も重要かつ最初のステップは「何のために導入するのか」という目的を徹底的に明確にすることです。 「最先端の技術だから」「他院も導入しているから」といった曖昧な理由で導入を進めると、ほぼ確実に失敗します。

まずは、自院が抱えている具体的な課題を洗い出すことから始めましょう。

- 「特定の手術における合併症発生率を下げたい」

- 「若手医師の腹腔鏡手術の習熟度を、より短期間で向上させたい」

- 「患者への手術説明の満足度を高め、インフォームド-コンセントの質を改善したい」

- 「遠隔地の提携病院への専門的な支援を強化したい」

このように、「どの部門の、どのような業務の、どんな問題を解決したいのか」を具体的かつ明確に定義することが不可欠です。目的が明確であればあるほど、導入すべきMRのシステム(ハードウェアとソフトウェア)の要件も自ずと絞り込まれてきます。

例えば、「手術の精度向上」が目的なら、高精細な3Dモデルを術野に正確に位置合わせできる、高度な手術支援システムが必要になります。一方、「医療教育」が目的なら、多様な症例をシミュレーションできるトレーニングコンテンツが充実しているシステムが求められます。

目的を明確にするプロセスには、実際にMRを使用することになる医師や看護師、臨床工学技士といった現場のスタッフを巻き込むことが極めて重要です。現場のニーズやワークフローを無視したトップダウンの導入は、反発を招き、結局使われないシステムになってしまうリスクが高いからです。導入の目的を関係者全員で共有し、共通のゴールを持つことが、成功への第一歩となります。

② 費用対効果を慎重に見積もる

MRの導入には高額なコストがかかるため、その投資に見合うだけの効果(リターン)が得られるのかを、事前に慎重に見積もることが不可欠です。この費用対効果(ROI:Return on Investment)の分析は、経営陣の理解を得て予算を確保するためにも重要なプロセスです。

費用(コスト)を算出する際には、デバイスやソフトウェアの購入費用といった初期投資(イニシャルコスト)だけでなく、保守費用、ライセンス更新料、運用人件費といった維持・管理費用(ランニングコスト)も忘れずに含める必要があります。

一方、効果(リターン)の評価は、より多角的な視点で行う必要があります。

- 定量的な効果(金銭的に測定可能な効果):

- 手術時間の短縮による手術室稼働率の向上

- 合併症の減少による再手術や追加治療コストの削減

- 入院期間の短縮による病床稼働率の向上

- 教育・トレーニングにかかるコスト(外部研修費用など)の削減

- 定性的な効果(金銭的に測定しにくいが重要な効果):

- 医療の質の向上、手術の安全性向上

- 患者満足度の向上

- 病院のブランドイメージ向上、他院との差別化

- 医療従事者の満足度向上、離職率の低下

- 研究開発能力の向上

これらの効果を可能な限り具体的に予測し、投資額を何年で回収できるかといった試算を行います。しかし、新しい技術であるため、正確な予測は困難な場合も多いでしょう。

そこで推奨されるのが、スモールスタートで実証実験(PoC: Proof of Concept)を行うことです。いきなり全院展開を目指すのではなく、まずは特定の診療科やチームに限定してMRを試験的に導入し、その効果を小規模で検証します。PoCを通じて、具体的な効果や課題、現場の受容度などを把握した上で、本格導入や拡大展開の是非を判断するという段階的なアプローチが、リスクを最小限に抑える賢明な方法です。

③ 既存システムとの連携を検討する

MRシステムは、単体で完結するものではなく、病院全体の情報システムの一部として機能して初めて、その真価を発揮します。そのため、導入を検討するMRシステムが、既存の院内システムとスムーズに連携できるかどうかは、極めて重要な選定基準となります。

特に重要なのが、以下のシステムとの連携です。

- 電子カルテ(EMR/EHR): MRデバイス上で患者情報を参照したり、MRを用いたシミュレーションの結果をカルテに記録したりするためには、電子カルテとのシームレスなデータ連携が不可欠です。

- PACS(医用画像管理システム): 手術支援や術前シミュレーションで用いる3Dモデルを作成するためには、元データとなるCTやMRIの画像をPACSからスムーズに取り込める必要があります。標準的な医用画像フォーマットであるDICOMに準拠しているかどうかが一つのポイントになります。

- 手術部門システムやナビゲーションシステム: 手術室で利用する場合、他の医療機器(内視鏡、生体情報モニター、手術ナビゲーションシステムなど)の情報をMRデバイス上に統合して表示できると、執刀医は情報を一元的に把握でき、利便性が大きく向上します。

もし、これらの既存システムとの連携が考慮されていない場合、データのやり取りのために手作業での入力や変換が必要になり、かえって業務が煩雑になったり、データの不整合や入力ミスといった新たなリスクを生み出したりする可能性があります。

導入を検討する際には、ベンダーに対して、自院が使用している既存システムとの連携実績や、連携させるための技術的な仕様(APIの提供など)について詳細に確認することが重要です。理想は、MRの導入によって院内の情報フローが分断されるのではなく、むしろMRがハブとなって各システムが有機的に繋がり、より効率的で洗練されたワークフローが構築されることです。この視点を欠いた導入は、現場に混乱をもたらすだけで終わってしまう危険性をはらんでいます。

MRを活用した代表的なデバイス・システム

医療分野でのMR活用を牽引しているのが、高度な技術を搭載したヘッドマウントディスプレイ(HMD)と、それらを活用したソリューションです。ここでは、代表的なデバイスとシステムをいくつか紹介します。これらの情報は、各社の公式サイトに基づいています。

Microsoft HoloLens 2

Microsoft社が開発・提供するHoloLens 2は、法人向けMRデバイスのデファクトスタンダードとも言える存在です。初代HoloLensから大幅に性能が向上し、医療を含む様々な産業分野で活用が進んでいます。

| 項目 | スペック・特徴 |

|---|---|

| ディスプレイ | 解像度2k(片目)、アスペクト比3:2の透過型ディスプレイ。高精細なホログラムを表示。 |

| 視野角(FOV) | 52度。初代モデルの2倍以上に拡大し、より没入感のある体験が可能。 |

| インタラクション | 高度なハンドトラッキングにより、コントローラー不要で直感的にホログラムを操作可能。アイトラッキング(視線追跡)機能も搭載。 |

| 快適性 | カーボンファイバー製の筐体で軽量化。重量バランスを考慮した設計で、長時間の装着でも快適性が向上。 |

| エコシステム | Microsoftのクラウドプラットフォーム「Azure」や、ビジネスアプリケーション「Dynamics 365」との連携が強力。特に遠隔支援ソリューション「Dynamics 365 Remote Assist」は、遠隔地の専門家が現場作業員のHoloLens 2の視界を共有し、リアルタイムで指示を送れるため、医療分野の遠隔指導にも広く応用されています。 |

医療分野では、手術支援、遠隔医療、医療教育、カンファレンスなど、本記事で紹介した活用事例の多くでHoloLens 2が基盤デバイスとして採用されています。その理由は、デバイスの高い性能と安定性に加え、Microsoftが提供する強力なソフトウェアプラットフォームとセキュリティにあると言えるでしょう。

参照:Microsoft HoloLens 2 公式サイト

Magic Leap 2

Magic Leap社が開発するMagic Leap 2は、HoloLens 2の有力な対抗馬と目される高性能MRデバイスです。特に、小型・軽量設計と、独自のディスプレイ技術に特徴があります。

| 項目 | スペック・特徴 |

|---|---|

| ディスプレイ | 解像度1440×1760。透過型ディスプレイ。 |

| 視野角(FOV) | 対角70度という、業界トップクラスの広い視野角を実現。一度に多くの情報を表示でき、より自然な視界を提供。 |

| Dynamic Dimming | 独自の「ダイナミック調光」機能を搭載。現実世界の明るさを部分的に、あるいは全体的に暗くすることで、ホログラムをより鮮明に、くっきりと見せることができる。これにより、明るい手術室などでも高い視認性を確保。 |

| 快適性 | コンピューティングユニットを分離し、ヘッドセット本体を軽量化(約260g)。長時間の利用でも負担が少ない設計。 |

| ターゲット | 主にヘルスケア、製造、防衛、公共部門などのエンタープライズ市場をターゲットとしている。医療分野では、広い視野角とダイナミック調光機能が、術前計画や手術ナビゲーションでの優位性につながると期待されています。 |

Magic Leap 2は、特にユーザーの快適性と表示品質に重点を置いて開発されており、医療現場でのより実践的な利用を目指す上で、重要な選択肢の一つとなっています。

参照:Magic Leap 公式サイト

M2OL(エムツーオル)

M2OLは、特定のデバイス名ではなく、株式会社フィジオスが開発・提供する医療用のMRソリューションプラットフォームの名称です。このシステムは、Microsoft HoloLens 2をデバイスとして使用し、手術室内の情報を統合して表示することに特化しています。

| 項目 | 概要・特徴 |

|---|---|

| 提供元 | 株式会社フィジオス |

| 対応デバイス | Microsoft HoloLens 2 |

| コンセプト | 「手術室の情報を、術者の視界に。」 手術室には、生体情報モニター、内視鏡、術中CT、ナビゲーションシステムなど、様々な医療機器が存在し、そのモニターは室内に分散しています。M2OLは、これらの多様な機器からの情報をHoloLens 2のディスプレイ上に集約し、執刀医が術野から目を離すことなく、必要な情報をハンズフリーで確認できる環境を構築します。 |

| 主な機能 | ・複数の医療機器の映像を仮想スクリーンとして空間に表示・切り替え。 ・患者のCT/MRIデータから作成した3Dモデルを表示し、手術ナビゲーションとして利用。 ・遠隔地の医師と映像や3Dモデルを共有し、リアルタイムでコミュニケーション。 |

| 導入メリット | 執刀医は、体勢を変えたり、視線を大きく動かしたりすることなく、すべての情報を一元的に把握できるため、手術への集中力を維持し、より安全で効率的な手技を行うことが可能になります。手術室内のワークフローを革新するソリューションとして注目されています。 |

M2OLは、MRデバイスという汎用的なハードウェアを、「手術室」という特定の医療現場のニーズに合わせて最適化したソフトウェアソリューションの良い例です。このように、今後は様々な医療シーンに特化したMRアプリケーションが、HoloLens 2やMagic Leap 2といったプラットフォーム上で数多く登場してくると考えられます。

参照:株式会社フィジオス 公式サイト

まとめ

本記事では、医療におけるMR(複合現実)技術について、その基本概念からAR・VRとの違い、注目される理由、具体的な活用事例、そして導入のメリットと課題に至るまで、網羅的に解説してきました。

MRは、現実世界と仮想世界を融合させることで、医療従事者の能力を拡張し、医療のあり方を根底から変える大きな可能性を秘めています。

- 手術や治療の現場では、患者の3D臓器モデルを術野に重ねることで、これまでにないレベルの精度と安全性を実現します。

- 医療教育の分野では、リアルなシミュレーションを通じて、医師のスキル習得を効率化し、教育の質を向上させます。

- 遠隔医療の領域では、物理的な距離を超えて専門医の知見を共有し、地域間の医療格差を是正する一助となります。

- 患者とのコミュニケーションでは、病状や治療法を視覚的に分かりやすく説明することで、インフォームドコンセントの質を高め、信頼関係を深めます。

一方で、その本格的な普及には、高額な導入コスト、デバイス性能のさらなる向上、医療現場で即戦力となるコンテンツの不足、法整備やセキュリティ対策といった、乗り越えるべき課題も数多く存在します。

MRは決して万能の魔法の杖ではありません。その導入を成功させるためには、「何のために使うのか」という目的を明確にし、費用対効果を慎重に見極め、既存の院内システムとの連携を十分に考慮した上で、段階的に進めていく戦略的な視点が不可欠です。

現在、MR技術はまだ発展途上にありますが、デバイスの進化、5G通信の普及、そして医療現場のニーズに即したソフトウェア開発が進むにつれて、その活用範囲はさらに広がっていくでしょう。遠い未来の話ではなく、MRが多くの医療現場で当たり前に使われる「未来のスタンダード」となる日は、着実に近づいています。MRがもたらす革新は、医療従事者の働き方を変え、最終的には私たち患者一人ひとりが受ける医療の質と安全性を、新たな次元へと引き上げてくれるに違いありません。