近年、テクノロジーの世界で「MR(Mixed Reality:複合現実)」という言葉を耳にする機会が増えました。仮想現実(VR)や拡張現実(AR)としばしば混同されますが、MRはこれらとは一線を画す、現実世界とデジタル世界を高度に融合させる革新的な技術です。

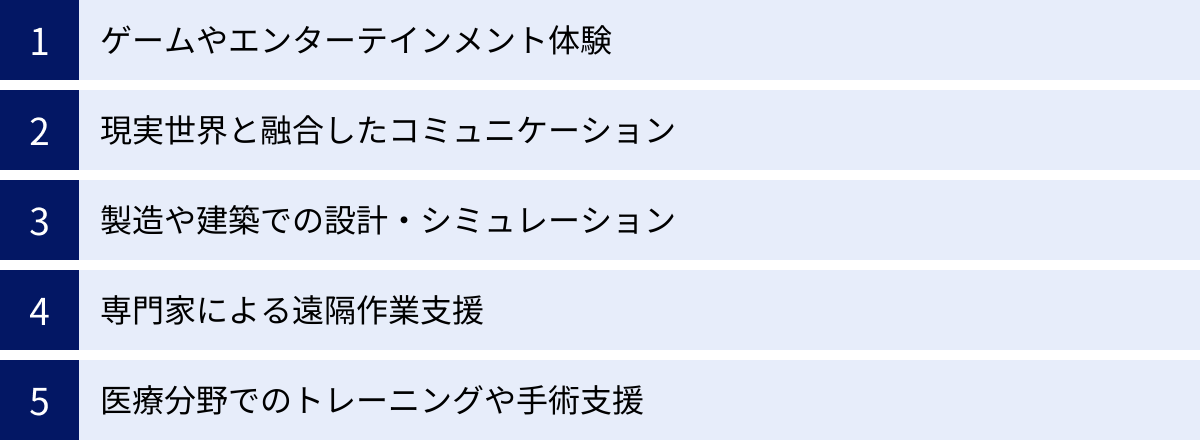

ビジネスの現場では、製造業の設計レビューや遠隔作業支援、医療分野での手術シミュレーションなど、業務効率化と生産性向上に貢献するツールとして導入が進んでいます。一方、コンシューマー向けには、自分の部屋がゲームの世界になるなど、これまでにない没入感のあるエンターテインメント体験を提供し始めています。

この記事では、MRデバイスの基本から、AR・VR・XRとの明確な違い、具体的な活用事例、導入のメリット・デメリットまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめMRデバイス15選を、選び方のポイントと合わせて詳しくご紹介します。

MR技術の現在地と未来の可能性を理解し、あなたに最適なMRデバイスを見つけるための羅針盤として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

MRデバイスとは

MRデバイスとは、Mixed Reality(ミクストリアリティ:複合現実)を体験するために使用されるヘッドセットやスマートグラスのことを指します。このデバイスを装着することで、ユーザーは現実世界の風景を見ながら、その上にコンピューターが生成した3Dのデジタル情報(ホログラム)を重ねて表示させ、さらには手で操作することも可能になります。

MRの最大の特徴は、現実世界と仮想世界が単に重なるだけでなく、相互に影響し合う点にあります。デバイスに搭載されたカメラやセンサーが、現実の部屋の壁、床、机といった空間や物体の位置をリアルタイムで正確に認識します。これにより、例えば表示されたホログラムのキャラクターが現実の壁の向こう側に隠れたり、仮想のボールが現実の床で跳ね返ったりといった、まるでデジタル情報がその場に実在するかのような体験が実現します。

この高度な空間認識技術は「SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)」と呼ばれ、MRデバイスの心臓部とも言える重要な技術です。SLAMによって、デバイスは自分が空間のどこにいるのかを自己位置推定し、同時に周囲の環境地図を作成します。これにより、ユーザーが部屋の中を歩き回っても、ホログラムは特定の位置に固定され続け、高い没入感とリアリティを維持できます。

なぜ今、MRデバイスがこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

第一に、半導体技術や光学技術の飛躍的な進化が挙げられます。プロセッサーの高性能化と小型化、ディスプレイの高解像度化、センサーの低価格化などが進んだことで、かつては巨大で高価だったMRデバイスが、一般消費者や企業でも導入を検討できるレベルまで小型・軽量化し、価格も現実的な範囲に収まってきました。

第二に、5G(第5世代移動通信システム)の普及です。5Gが持つ「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という特徴は、MRコンテンツのような膨大なデータを扱うアプリケーションと非常に相性が良いです。クラウド上の高性能なサーバーでレンダリング処理を行い、その結果を低遅延でデバイスにストリーミングすることで、デバイス本体の性能に依存しない、より高品質で複雑なMR体験が可能になります。

第三に、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速と働き方の多様化です。多くの企業が業務効率化や生産性向上を目指す中で、MRは物理的な制約を超えるための強力なツールとして期待されています。遠隔地にいる専門家が現場作業員をリアルタイムで支援したり、物理的な試作品を作らずにデジタル上で設計レビューを行ったりすることで、時間とコストの大幅な削減が見込めます。また、コロナ禍を経てリモートワークが普及したことも、物理的な距離を超えて共同作業を可能にするMRへの関心を高める一因となりました。

MRデバイスは、単に新しいガジェットというだけでなく、私たちの知覚を拡張し、現実世界とデジタル世界の境界を溶かす可能性を秘めたインターフェースと言えます。ビジネスの生産性向上から、個人のエンターテインメント、コミュニケーションのあり方まで、社会の様々な側面に変革をもたらすポテンシャルを秘めているからこそ、今、世界中から熱い視線が注がれているのです。

MR・AR・VR・XRとの違い

MR(複合現実)について理解を深めるためには、しばしば混同されがちなAR(拡張現実)、VR(仮想現実)、そしてこれらの技術を包括するXR(クロスリアリティ)との違いを明確に把握することが不可欠です。これらの技術は、現実世界と仮想世界のどちらに軸足を置くか、また両者がどの程度相互作用するかによって区別されます。

| 項目 | MR(複合現実) | AR(拡張現実) | VR(仮想現実) | XR(クロスリアリティ) |

|---|---|---|---|---|

| 日本語 | 複合現実 | 拡張現実 | 仮想現実 | – |

| コンセプト | 現実と仮想が融合・相互作用する世界 | 現実世界にデジタル情報を重ねる | 完全に独立した仮想世界に没入する | AR/VR/MRなどの技術の総称 |

| 現実世界との連携 | 非常に高い(物理空間を認識し、相互に影響) | 高い(現実をベースに情報を付加) | ない(現実から遮断) | – |

| 没入感 | 中〜高 | 低 | 非常に高い | – |

| 主なデバイス | ヘッドマウントディスプレイ(HoloLens 2, Magic Leap 2, Meta Quest 3など) | スマートフォン、スマートグラス(XREAL Air 2など) | ヘッドマウントディスプレイ(PlayStation VR2, 一部のMeta Questなど) | – |

| 体験の具体例 | 現実の机に仮想オブジェクトを置き、回り込んで見る | 街にかざすと店舗情報が表示される | 仮想空間でのゲームやライブ参加 | – |

MR(複合現実)とは

MR(Mixed Reality:複合現実)は、現実世界と仮想世界を単に重ね合わせるだけでなく、両者がリアルタイムで相互に影響し合う空間を構築する技術です。MRデバイスは、内蔵されたカメラとセンサーを使って、壁、床、家具といった現実空間の形状や位置を正確にマッピングします。

この空間認識能力により、デジタル情報であるホログラムが、あたかも物理的な実体を持つかのように振る舞います。例えば、リビングの床に仮想のペットを表示させると、そのペットはソファの陰に隠れたり、テーブルの脚をよけて歩き回ったりします。ユーザーがそのペットに近づけば大きく見え、回り込めば背後からも見ることができます。

このように、MRはデジタルコンテンツを現実空間の一部として「固定」し、ユーザーがその周りを自由に移動したり、ジェスチャーで操作したりできるのが最大の特徴です。この双方向性により、ARよりもはるかに高い没入感と実在感を生み出します。産業分野では、この特性を活かして、実物の機械に3Dの作業指示書を重ねて表示し、実際の部品とデジタル情報を同時に参照しながら作業を進めるといった活用がされています。

AR(拡張現実)とは

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界を主体として、そこにデジタル情報を「付加」または「拡張」する技術です。スマートフォンアプリの「ポケモン GO」を思い浮かべると分かりやすいでしょう。スマートフォンのカメラを通して見た現実の風景に、ポケモンのキャラクターが重なって表示されます。

ARの多くは、MRほど高度な空間認識を行いません。そのため、表示されたデジタル情報は、現実の物体と相互作用することはほとんどなく、あくまで画面上に「乗っている」だけに見えます。例えば、ポケモンは目の前の道路に表示されますが、通行人や車をよけたり、建物の陰に隠れたりすることはありません。

ARの強みは、スマートフォンやタブレットといった既存のデバイスで手軽に体験できる点にあります。特別なヘッドセットを必要としないため、ナビゲーションアプリや商品カタログのプレビュー、顔にフィルターをかけるSNSアプリなど、幅広い用途で既に広く普及しています。近年では、スマートグラス型のARデバイスも登場し、ハンズフリーでの情報確認などが可能になりつつあります。MRへの入り口、あるいは簡易版として位置づけることもできます。

VR(仮想現実)とは

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、ユーザーの視覚と聴覚を現実世界から完全に遮断し、100%コンピューターが作り出した人工的な仮想空間に没入させる技術です。VRヘッドセット(HMD:ヘッドマウントディスプレイ)を装着すると、視界はすべて360度のCG映像や実写映像に置き換わり、ヘッドフォンからはその世界に合わせた音が流れます。

VRの世界では、ユーザーは現実の自分の部屋ではなく、宇宙船のコックピットやファンタジー世界の森、あるいは遠く離れた観光地など、全く別の場所にいるかのような感覚を味わえます。コントローラーを使って仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、キャラクターとして行動したりすることで、非常に高い没入感(プレゼンス)を得られるのが特徴です。

VRの目的は、ユーザーを現実から切り離し、非日常的な体験を提供することにあります。そのため、ゲームやエンターテインメント、360度動画の視聴、バーチャル旅行、アバターを介したソーシャルコミュニケーションなどの分野で主に活用されています。現実世界との連携を前提としない点で、MRやARとは根本的に異なる技術です。

XR(クロスリアリティ)とは

XR(Cross RealityまたはExtended Reality)は、特定の技術を指す言葉ではありません。MR、AR、VRといった、現実世界と仮想世界を融合させる技術群の総称です。

近年、技術の進化に伴い、MR、AR、VRの境界線は曖昧になりつつあります。例えば、最新のVRヘッドセットの多くは、外部カメラを通して現実世界を見る「パススルー機能」を備えており、これを使ってVR空間内に現実のキーボードを表示したり、現実の部屋に仮想のオブジェクトを配置したりできます。これはVRデバイスでありながら、MR的な体験を提供している例です。

このように、各技術が互いの領域に踏み込み、融合し始めている現状を背景に、それらを個別に呼ぶのではなく、まとめて「XR」と呼ぶことで、より広い概念として捉えようとする動きが活発化しています。XRは、これらの技術がもたらす新しい現実体験の可能性全体を指し示す、未来志向のキーワードと言えるでしょう。

MRデバイスでできること

MRデバイスは、現実空間にデジタル情報を違和感なく統合することで、これまで不可能だった様々な体験を可能にします。その応用範囲は、個人のエンターテインメントから、企業の生産性向上、社会課題の解決まで多岐にわたります。ここでは、MRデバイスで実現できる代表的な5つの活用シーンを、具体的なシナリオを交えて解説します。

ゲームやエンターテインメント体験

MRがもたらす最も直感的に分かりやすい価値は、新しい形のエンターテインメントです。VRのように完全に仮想世界へ没入するのではなく、いつも見慣れた自分の部屋やリビングが、そのままゲームの舞台や fantasticalな空間へと変貌します。

例えば、MRシューティングゲームでは、部屋の壁からモンスターが飛び出してきたり、ソファがバリケードになったりします。プレイヤーは実際に部屋の中を歩き回り、物陰に隠れながら、手に持ったコントローラーで仮想の敵を狙い撃ちます。現実の物理空間がゲームのレベルデザインと一体化するため、これまでにない臨場感と戦略性を体験できます。

また、パズルゲームでは、リビングのテーブルの上に仮想の複雑な立体パズルが出現し、プレイヤーは様々な角度からそれを眺め、手でブロックを掴んで組み立てていきます。あるいは、自分の部屋の床や壁に仮想のレールを敷設して、ジェットコースターを走らせるシミュレーションゲームも考えられます。

エンターテインメントはゲームに限りません。好きなアーティストが目の前にホログラムとして現れ、自分のためだけにパフォーマンスをしてくれるバーチャルライブや、部屋の壁一面を巨大なスクリーンに変えて、現実の風景と調和した美しい映像作品を鑑賞するといった、新たな形のコンテンツ消費も可能になります。MRは、日常空間を非日常的なエンターテインメントの場へと変える魔法の窓となるのです。

現実世界と融合したコミュニケーション

MRは、物理的な距離の制約を超え、人々のコミュニケーションのあり方を根底から変える可能性を秘めています。特に期待されているのが、遠隔地にいる相手が、まるで同じ部屋にいるかのように3Dホログラム(アバター)として表示される「ホロポーテーション」です。

想像してみてください。東京のオフィスにいるあなたがMRデバイスを装着すると、ニューヨーク支社の同僚が、あなたの隣の空いている椅子に実物大のアバターとして座っている。お互いに視線を合わせ、身振り手振りを交えながら、目の前のテーブルに置かれた製品の3Dモデルを共有し、一緒に回転させたり、分解したりしながら議論を進める。このようなコミュニケーションが、MRによって実現します。

これは、従来のビデオ会議とは全く異なる体験です。2Dの画面越しのコミュニケーションでは伝わりにくい、相手の存在感や細かなニュアンス、非言語的な情報が格段に伝わりやすくなります。共有された3Dオブジェクトを、参加者全員がそれぞれの視点から同時に見ることができるため、認識のズレが生じにくく、極めて効率的で質の高いコラボレーションが可能になります。プライベートな場面でも、遠く離れて暮らす家族や友人と、同じリビングで一緒にボードゲームを楽しんだり、思い出の写真を空間に飾りながら語り合ったりといった、温かみのあるコミュニケーションが実現するでしょう。

製造や建築での設計・シミュレーション

製造業や建築・建設業は、MR技術の導入によって最も大きな恩恵を受ける分野の一つです。これらの業界では、設計段階でのレビューや、完成前のシミュレーションが極めて重要ですが、従来は2Dの図面やPC画面上の3Dモデル、あるいは高価な物理モックアップ(実物大模型)に頼らざるを得ませんでした。

MRデバイスを導入することで、設計中の自動車や機械、建物の3Dデータを、現実の工場や建設予定地に実物大のホログラムとして投影できます。関係者はMRデバイスを装着してそのホログラムの周りを歩き回り、様々な角度からデザインを確認したり、内部構造を透視したりできます。これにより、「図面では問題なさそうだったが、実際に置いてみると作業スペースが思ったより狭い」「この部品の配置ではメンテナンスがしにくい」といった問題を、製造や建設が始まる前の段階で発見し、手戻りを大幅に削減できます。

また、工場の新しい生産ラインを導入する際には、仮想の製造装置を既存のラインに配置し、作業員の動線や他の設備との干渉をシミュレーションできます。これにより、物理的な設備を動かすことなく、最適なレイアウトを効率的に検討でき、生産開始までのリードタイム短縮とコスト削減に直結します。建築現場では、壁の中に隠れてしまう配管や配線のホログラムを実際の壁に重ねて表示し、正確な施工を支援するといった活用も進んでいます。

専門家による遠隔作業支援

人手不足や技術者の高齢化が課題となる中、専門家の知識やスキルをいかに効率的に活用・継承するかは多くの企業にとって喫緊の課題です。MRは、この課題に対する強力なソリューションとなります。

現場でトラブルが発生した際、経験の浅い作業員がMRデバイスを装着します。すると、そのデバイスのカメラが捉えている映像が、遠隔地にいる熟練技術者や専門家のPCモニターにリアルタイムで共有されます。専門家は、その映像を見ながら、「まず、この赤いバルブを閉めて」と音声で指示するだけでなく、作業員の視界の中にあるバルブに直接、矢印や丸といったマーカーをホログラムとして描き込むことができます。

作業員は、目の前の現実の機械と、そこに重ねて表示される専門家からのデジタルな指示を同時に見ながら、迷うことなく正確に作業を進めることができます。これにより、専門家が現地へ移動するための時間とコストを完全に削減できるだけでなく、ダウンタイムを最小限に抑え、迅速な問題解決が可能になります。これは、設備のメンテナンス、プラントの保守点検、医療機器の修理など、高度な専門知識が必要とされるあらゆる場面で有効です。MRは、専門家の「目」と「手」を時間と場所の制約から解放するのです。

医療分野でのトレーニングや手術支援

医療分野も、MR技術の活用が大きく期待されている領域です。特に、外科医のトレーニングや実際の手術における支援において、その価値が発揮されつつあります。

従来、外科医のトレーニングは、教科書や映像教材、動物や献体を用いた実習が中心でした。MRを導入することで、患者のCTやMRIのスキャンデータから生成された、極めて精巧な3Dの臓器モデルをホログラムとして空間に表示し、それを対象とした模擬手術トレーニングが可能になります。執刀医は、実際の手術器具に近いコントローラーを使い、この仮想の臓器を切開したり、縫合したりする練習を、リスクなく何度でも繰り返し行えます。これにより、若手医師は安全な環境で経験を積み、手術手技を効率的に習得できます。

さらに、実際の手術においてもMRの活用が始まっています。手術中、執刀医が装着したMRデバイスに、事前に作成した患者の3D臓器モデルを、実際の手術部位に寸分違わず重ねて表示します。これにより、執刀医は、皮膚や組織の下に隠れている血管、神経、腫瘍などの正確な位置や走行を、メスを入れる前に立体的に把握できます。これにより、正常な組織へのダメージを最小限に抑え、より安全で精密な手術の実現が期待されています。MRは、医療の質の向上と患者の安全性確保に大きく貢献する技術なのです。

MRデバイスを導入するメリット

MRデバイスの導入は、特にビジネスの現場において、単なる話題性だけでなく、具体的で測定可能なメリットをもたらします。その中でも特に重要なのが「業務効率の向上とコスト削減」そして「専門的な技術やノウハウの継承」です。これらのメリットが、企業の競争力をいかに高めるのかを詳しく見ていきましょう。

業務効率の向上とコスト削減

ビジネスにおけるコミュニケーションや意思決定の多くは、言葉や文字、2Dの図面で行われます。しかし、複雑な概念や立体的な構造を伝える際、これらの手段だけでは誤解や認識のズレが生じやすく、多くの時間と手間を要することがあります。

MRは、この課題を根本から解決します。「百聞は一見に如かず」ということわざがありますが、MRは「百見は一触に如かず」とも言える、直感的で体験的な情報共有を可能にします。例えば、新製品の設計レビュー会議を考えてみましょう。従来であれば、参加者はモニターに映し出された3D CADデータを見ながら議論しますが、見る角度や拡大縮小は発表者に依存し、全員が同じイメージを共有するのは困難でした。

MRを導入すれば、会議室のテーブルの上に実物大の新製品ホログラムを置き、参加者全員がそれを囲んで、自由に歩き回り、好きな角度から眺め、内部構造を透視しながら議論できます。これにより、設計上の問題点を誰もが直感的に理解し、その場で具体的な改善案を検討できるため、意思決定のスピードと質が飛躍的に向上します。手戻りが減ることで、開発期間の短縮にも繋がります。

コスト削減の側面も非常に大きいです。

第一に、物理的な試作品(モックアップ)の製作コストを大幅に削減できます。自動車や航空機、大型機械などの開発では、デザインや操作性を確認するために何台も高価なモックアップが作られますが、MRを使えば、これをデジタルのホログラムで代替できます。設計変更も即座にホログラムに反映できるため、開発プロセス全体のアジリティが高まります。

第二に、出張コストと移動時間の削減です。前述の「専門家による遠隔作業支援」が実現すれば、これまで専門家が世界中の現場へ出張していた時間と費用をゼロにできます。これは直接的な経費削減だけでなく、専門家が移動時間を他のより付加価値の高い業務に充てられることを意味し、企業全体の生産性を高めます。

第三に、トレーニングコストの削減です。危険を伴う作業や、高価な機材を使用するトレーニングを、MR空間で安全かつ低コストに実施できます。仮想空間であれば、失敗を恐れずに何度でも反復練習が可能です。現実の機材や消耗品を一切使わないため、教材コストの削減にも繋がります。これらの効果が複合的に作用することで、MRの導入は企業の収益性に直接的なインパクトを与えるのです。

専門的な技術やノウハウの継承

多くの産業、特に製造業や建設業では、熟練技術者の高齢化と若手への技術継承が深刻な経営課題となっています。熟練者が持つ高度な技術やノウハウの多くは、マニュアル化が難しい「暗黙知」—言葉で説明しにくい感覚や勘、身体の動き—として、個人の内に蓄積されています。

MRは、この「暗黙知」を「形式知」へと変換し、次世代へ継承するための画期的なツールとなります。例えば、熟練技術者が行う精密な溶接作業や組み立て作業の様子を、MRデバイスで記録します。記録されるのは単なる映像ではありません。熟練者の視点、手の動きの軌跡、作業対象物との距離感、使用する工具の角度といった三次元的なデータがすべてデジタル情報として保存されます。

若手の作業員は、この記録されたデータをMRデバイスで再生します。すると、目の前の作業対象物の上に、熟練者の手の動きがホログラムとして再現されます。若手は、その「デジタルのお手本」に自分の手を重ね合わせるようにして、正しい手順と動きを身体で覚えることができます。自分の動きと熟練者の動きのズレをリアルタイムで確認しながら練習できるため、学習効率は従来の方法とは比較になりません。

また、遠隔作業支援の仕組みを活用すれば、引退した熟練技術者が自宅から、現場の若手に対して指導を行うことも可能です。地理的な制約や身体的な負担なく、貴重な知識と経験を共有し続けることができます。これにより、企業は競争力の源泉である技術力を維持・強化し、持続的な成長の基盤を築くことができます。

このように、MRデバイスの導入は、単に目新しい技術を取り入れるということ以上の意味を持ちます。それは、業務プロセスを根本から見直し、コスト構造を改善し、そして企業の最も重要な資産である「人」と「技術」を未来へと繋ぐための戦略的な投資と言えるでしょう。

MRデバイスを導入するデメリット

MR技術は多くの可能性を秘めていますが、その導入にはいくつかの課題や注意点も存在します。特に「初期導入コストの高さ」と「長時間装着による身体への負担」は、導入を検討する上で避けては通れないデメリットです。これらの課題を正しく理解し、対策を講じることが、MR導入を成功させる鍵となります。

初期導入コストが高い

MRデバイスを導入する際に、最も大きなハードルとなるのがコストです。このコストは、単にデバイス本体の購入費用だけにとどまりません。

第一に、デバイス本体の価格です。コンシューマー向けの比較的手頃なモデルであっても、高性能なスマートフォンやゲーム機を上回る価格帯(数万円〜20万円程度)が一般的です。一方、産業用途で求められる高精度な空間認識能力や堅牢性、高度なセキュリティ機能を備えたハイエンドなMRデバイス(例:Microsoft HoloLens 2やMagic Leap 2)は、1台あたり数十万円から百万円を超えることも珍しくありません。複数台を導入するとなると、その投資額は相当なものになります。

第二に、コンテンツ開発・調達コストです。MRデバイスは、あくまで「ハードウェア」であり、それだけでは価値を生みません。その上で動作する「ソフトウェア(アプリケーション)」があって初めて、設計レビューや遠隔支援といった目的を達成できます。自社の特定の業務プロセスに合わせたカスタムアプリケーションを開発する場合、ソフトウェア開発会社への委託費用や、自社で開発チームを組成するための人件費、開発環境の整備費用など、多額の追加コストが発生します。汎用的なパッケージソフトを利用する場合でも、ライセンス費用やカスタマイズ費用が必要になることがあります。

第三に、運用・保守コストです。デバイスの管理、ソフトウェアのアップデート、従業員へのトレーニング、トラブルシューティングなど、導入後も継続的にコストと人的リソースが必要になります。

これらのコストを乗り越えるための対策として、以下のようなアプローチが考えられます。

- スモールスタート: 最初から全社的に大規模導入を目指すのではなく、特定の部門や用途に限定して少数台を導入し、費用対効果(ROI)を慎重に検証する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」から始めるのが賢明です。成功事例を積み重ねることで、社内の理解を得ながら段階的に展開していくことができます。

- レンタルやサブスクリプションサービスの活用: 一部のベンダーやレンタル会社では、MRデバイスを月額料金で利用できるサービスを提供しています。初期投資を抑え、最新機種を手軽に試すことができるため、本格導入前の評価フェーズで非常に有効です。

- 既存アプリケーションの活用: 自社でのフルスクラッチ開発にこだわらず、既に市場に存在するソリューションで自社の課題を解決できないか検討することも重要です。目的に合ったアプリケーションが見つかれば、開発コストと期間を大幅に削減できます。

長時間装着による身体への負担

もう一つの大きなデメリットは、ユーザーの身体にかかる負担です。MR体験の質は向上し続けていますが、長時間にわたる利用は、いくつかの生理的な問題を引き起こす可能性があります。

第一に、デバイスの重量と装着感です。MRデバイスは、プロセッサー、バッテリー、複数のカメラ、センサー、光学系といった多くの部品を内蔵しているため、どうしてもある程度の重量があります。最新のモデルでは軽量化や重量バランスの改善が進んでいますが、それでも1kg近いデバイスを長時間頭部に装着し続けると、首や肩への負担、圧迫による頭痛などを引き起こすことがあります。

第二に、視覚的な疲労と「MR酔い」です。MRデバイスは、非常に近い距離にあるディスプレイを見続けることになるため、眼精疲労を引き起こしやすいです。また、現実の風景とデジタルの映像を同時に処理することや、ユーザーの実際の動きと映像の表示にわずかな遅延(レイテンシー)が生じることで、VRで知られる「VR酔い」に似た症状(めまい、吐き気、不快感)が発生することがあります。MRは現実世界が見えているため、完全に視界が覆われるVRよりは酔いにくいとされていますが、症状の出方には大きな個人差があります。

第三に、現実世界とのインタラクションにおける安全性です。MRデバイスを装着していると、視野の一部がデバイスのフレームで遮られたり、表示されるホログラムに注意が向きすぎたりして、現実世界の障害物(段差、家具の角など)への注意が散漫になる危険性があります。

これらの身体的負担を軽減し、安全に利用するための対策は不可欠です。

- 利用ガイドラインの策定: 1回あたりの連続使用時間の上限(例:45分利用したら15分休憩)を定め、定期的な休憩を義務付けることが重要です。

- 適切なデバイスの選定: 導入前に複数のデバイスを実際に試着し、重量バランスやフィット感、メガネとの併用が可能かなどを確認します。特に長時間利用が想定される場合は、軽量なモデルや、バッテリー部を後頭部に配置するなどして重量バランスを最適化したモデルを選ぶことが望ましいです。

- 利用環境の整備: MRを利用するスペースは、事前に障害物を取り除き、安全を確保することが必要です。利用者が歩き回ることを想定し、十分な広さを確保することも大切です。

- 個人差への配慮: MR酔いをしやすい人には利用を無理強いしない、体調が優れない日は使用を控えるなど、個人の体調や特性に合わせた柔軟な運用が求められます。

これらのデメリットは、技術の進化によって将来的には改善されていくと考えられますが、現時点では導入計画に必ず盛り込むべき重要な検討事項です。

MRデバイスの選び方4つのポイント

多種多様なMRデバイスの中から、自社や自分に最適な一台を見つけ出すのは簡単なことではありません。価格も性能も様々な選択肢がある中で、何を基準に選べば良いのでしょうか。ここでは、後悔しないMRデバイス選びのための4つの重要なポイントを解説します。

| 選び方のポイント | チェックすべき項目 |

|---|---|

| ① 利用目的 | ビジネス利用(遠隔支援、設計、トレーニング等)か、個人利用(ゲーム、動画視聴等)か |

| ② 価格帯 | 予算はいくらか。デバイス本体だけでなく、アプリや開発費も考慮する。 |

| ③ 性能・スペック | 解像度、視野角、トラッキング性能、パススルー品質、プロセッサ、スタンドアロン型かPC接続型か |

| ④ 装着感 | 重量、重量バランス、フィット感、調整機能、メガネとの併用可否 |

① 利用目的で選ぶ

最も重要で、最初に明確にすべきなのが「何のためにMRデバイスを使うのか」という利用目的です。目的によって、求められる機能や性能、そして選ぶべきデバイスの種類が大きく異なります。

- ビジネス利用の場合:

- 遠隔作業支援やフィールドサービス: 高精度のカメラ、クリアなマイク、堅牢性、長時間バッテリー、防塵・防水性能などが重要になります。ハンズフリーで操作できることも必須条件です。Microsoft HoloLens 2やVuzix Blade 2などが候補に挙がります。

- 設計レビューやシミュレーション: 高い解像度と広い視野角、正確な空間認識とハンドトラッキング性能が求められます。実物大のホログラムを複数人で共有し、詳細まで確認できる能力が必要です。Magic Leap 2やCanon MREALシリーズなどが適しています。

- トレーニングや教育: 再現したい状況に応じた性能が求められます。特定のアプリケーションが対応しているかどうかも重要な選定基準となります。

- セキュリティ: 企業秘密や個人情報などを扱う場合、デバイスのセキュリティ機能や管理機能が充実している産業用モデルを選ぶ必要があります。

- 個人利用の場合:

- ゲームやエンターテインメント: 豊富な対応コンテンツ(ゲーム、アプリ)が最も重要です。プロセッサ性能が高く、コントローラーの操作性が良いモデルが求められます。Meta Quest 3やHTC VIVE XR Elite、PICO 4などが主流です。

- 動画視聴やブラウジング: 軽量で装着感が良く、ディスプレイの解像度が高いことが重要です。持ち運びやすさを重視するなら、スマートグラス型のXREAL Air 2やTCL NXTWEAR Sなども選択肢に入ります。

- クリエイティブ活動: 高解像度ディスプレイと直感的な操作性を両立したApple Vision Proのようなハイエンドモデルが、新たな表現の可能性を広げます。

まず利用目的を具体的に定義することで、膨大な選択肢の中から候補を絞り込むことができます。

② 価格帯で選ぶ

利用目的と並行して検討すべきなのが予算です。MRデバイスの価格は幅広く、大まかに3つの価格帯に分けられます。

- 10万円未満(エントリークラス):

この価格帯は、主にAR体験に近いスマートグラス型デバイスや、VR機能がメインでMRは補助的な位置づけのヘッドセットが含まれます。動画視聴や簡単なゲーム、通知の確認といった用途に向いています。本格的なMR体験を求めるには性能的に物足りない場合がありますが、MR/ARの世界に初めて触れる一台として手軽に試せるのが魅力です。 - 10万円〜30万円(ミドルレンジ〜ハイエンドコンシューマー):

現在のMR/VR市場の主戦場です。Meta Quest 3やApple Vision Pro(の初期価格帯)、HTC VIVE XR Eliteなどがこの範囲に含まれます。高品質なカラーパススルーによる本格的なMR体験が可能で、高性能なプロセッサを搭載し、没入感の高いゲームやクリエイティブな作業にも対応できます。個人利用でもビジネスでの試験導入でも、中心となる価格帯です。 - 30万円以上(産業用・プロフェッショナル):

Microsoft HoloLens 2やMagic Leap 2、Canon MREALシリーズといった、特定の業務用途に特化したプロフェッショナル向けのデバイスがこの価格帯に属します。最高の空間認識精度、高度なハンドトラッキング、エンタープライズ向けのセキュリティ・管理機能、過酷な環境での使用を想定した堅牢性などを備えていますが、その分高価になります。明確な導入目的と費用対効果の試算が不可欠です。

③ 性能・スペックで選ぶ

目的と予算の目星がついたら、次は具体的な性能・スペックを比較検討します。特に注目すべきは以下の項目です。

- 解像度とディスプレイ: 映像の鮮明さを左右します。数値が高いほど、きめ細やかでリアルな映像を楽しめます。ディスプレイの種類(LCD, OLED, micro-OLEDなど)によって、色の鮮やかさや黒の表現力も変わってきます。

- 視野角(FoV: Field of View): 一度に見渡せる範囲のことです。角度が広いほど、視界の端にデバイスの縁が感じにくくなり、没入感が高まります。

- パススルー機能: 現実世界を取り込むカメラの性能です。カラーかモノクロか、解像度は高いか、遅延(レイテンシー)は少ないかは、MR体験の質を決定づける極めて重要な要素です。高品質なカラーパススルーは、現実世界との一体感を高めます。

- トラッキング性能: 自分の頭の動き(6DoF: 6自由度)や手の動き(ハンドトラッキング)、コントローラーの位置をどれだけ正確かつ遅延なく認識できるかを示します。デバイス本体のセンサーだけで完結する「インサイドアウト方式」が現在の主流です。

- プロセッサ(SoC): デバイスの頭脳です。性能が高いほど、複雑なグラフィックスのアプリもスムーズに動作し、全体の操作感が快適になります。

- スタンドアロン型かPC接続型か: スタンドアロン型はデバイス単体で動作するため、ケーブルに縛られず自由に動ける手軽さが魅力です。PC接続型は、PCのパワフルな処理能力を活かせるため、より高品質なグラフィックスを求める場合に選択肢となります。最近は両対応のハイブリッド型も増えています。

④ 装着感で選ぶ

スペック表だけでは分からない、しかし非常に重要なのが装着感です。特に長時間の利用を想定している場合、装着感の良し悪しは満足度を大きく左右します。

- 重量と重量バランス: デバイスの総重量はもちろんですが、その重さがどこにかかるかが重要です。重量が前方に集中していると、首への負担が大きくなります。バッテリーを後頭部に配置するなどして、前後の重量バランスを最適化しているモデルは、実際の重量以上に軽く感じられ、快適な装着感を提供します。

- フィット感と調整機能: 人の頭の形は千差万別です。ストラップの調整機構が充実しており、自分の頭にしっかりと固定できるかを確認しましょう。顔に当たる接顔パーツの素材や形状も、フィット感や光の漏れにくさに影響します。

- メガネとの併用: 視力矯正が必要なユーザーにとって、これは必須のチェック項目です。メガネをかけたまま無理なく装着できるか、あるいは専用の度付きレンズインサートが用意されているかを確認しましょう。無理に装着すると、メガネやデバイスのレンズを傷つける原因になります。

可能であれば、家電量販店やショールーム、体験イベントなどで実際に試着してみることを強くおすすめします。スペックだけでは分からない快適性や使い心地を体感することが、最適な一台を見つけるための最後の決め手となります。

【2024年最新】おすすめMRデバイス15選

ここでは、2024年現在注目すべき最新のMRデバイスを15機種、厳選してご紹介します。コンシューマー向けの最新モデルから、産業用途で実績のあるハイエンド機、ユニークな特徴を持つスマートグラスまで、幅広くピックアップしました。それぞれの特徴を比較し、あなたの目的に合ったデバイスを見つけてください。

① Meta Quest 3

コンシューマー向けMRデバイスの新たなスタンダード

Meta社が開発したQuest 3は、大成功を収めたQuest 2の後継機であり、MR(複合現実)機能を大幅に強化したモデルです。高解像度のカラーパススルーカメラを搭載し、現実世界に仮想オブジェクトを違和感なく表示できます。薄型化を実現したPancakeレンズや、前世代比で2倍以上のグラフィック性能を誇る「Snapdragon XR2 Gen 2」チップの採用により、VR体験もMR体験も極めて高いレベルで実現しています。豊富なゲーム・アプリストアという強力なエコシステムも健在で、エンターテインメントからライトなビジネスユースまで、幅広いユーザーにおすすめできるMR/VRヘッドセットの決定版と言えるでしょう。

参照:Meta公式サイト

② Apple Vision Pro

Appleが放つ「空間コンピュータ」

Appleが「初の空間コンピュータ」と銘打って発表した、超ハイエンドなMRデバイスです。両眼で4Kを超える超高解像度のmicro-OLEDディスプレイを搭載し、これまでにない圧倒的な映像美を実現します。最大の特徴は、コントローラーを必要とせず、ユーザーの視線(見る)、指のジェスチャー(つまむ、スワイプする)、声(Siri)だけで直感的に操作できるインターフェースです。既存のiOS/iPadOSアプリとの連携や、Macの画面を仮想空間に拡張する機能など、Appleのエコシステムとシームレスに連携。クリエイターや開発者、最高の体験を求めるアーリーアダプターにとって、新たなコンピューティングの未来を予感させる一台です。

参照:Apple公式サイト

③ Microsoft HoloLens 2

産業用MRのデファクトスタンダード

Microsoftが提供するHoloLens 2は、特に産業用途において圧倒的な知名度と実績を誇るシースルー型のMRデバイスです。現実世界が透けて見える光学系を持ち、その上に高精度のホログラムを重ねて表示します。特筆すべきは、指の動きを極めて正確に認識する高度なハンドトラッキング機能で、ユーザーは仮想オブジェクトを直感的に掴んだり、押したり、回転させたりできます。製造、医療、建設、教育といった分野で、遠隔作業支援やトレーニング、設計レビューなどに広く活用されています。エンタープライズ向けのセキュリティと管理機能も充実しており、ビジネスでMR活用を本格的に検討する際の第一候補となるデバイスです。

参照:Microsoft公式サイト

④ Magic Leap 2

広い視野角と軽量化を実現した産業用MRグラス

Magic Leap 2は、HoloLens 2の強力な対抗馬となる産業用のシースルー型MRデバイスです。最大の特徴は、クラス最高レベルの広い視野角(対角70度)と、ディスプレイの一部を暗くすることで、明るい場所でもホログラムを鮮明に表示できる「ダイナミックディミング」機能です。また、演算ユニットを分離して腰などに装着する方式を採用したことで、ヘッドセット本体の重量を約260gまで軽量化し、長時間の利用でも快適な装着感を実現しています。開発者やクリエイター、産業分野のプロフェッショナル向けに、より没入感の高いMR体験を提供します。

参照:Magic Leap公式サイト

⑤ HTC VIVE XR Elite

モジュール式でVRもMRもこなす万能機

高性能なVRヘッドセットで知られるHTC VIVEシリーズの、MR機能に注力したモデルです。高解像度なカラーパススルーカメラを備え、本格的なMR体験が可能です。最大の特徴は、バッテリー部分を取り外して軽量な「グラスモード」に変形できるモジュール設計です。自宅でVRゲームを遊ぶときはスタンドアロンで、外出先でPCに接続して動画を見たいときはグラスモードで、といったようにシーンに応じて使い方を変えられます。メガネユーザーに配慮した視度調整ダイヤルも搭載。VRとMRの両方を柔軟に楽しみたい、アクティブなユーザーに適しています。

参照:HTC VIVE公式サイト

⑥ XREAL Air 2

日常に溶け込むスタイリッシュなAR/MRグラス

サングラスのような自然なデザインで、ARグラス市場を牽引するXREAL社の最新モデルです。スマートフォンやPCにUSB-Cケーブルで接続し、目の前に最大330インチ相当の大画面を投影できます。主な用途は動画視聴やブラウジングですが、空間に複数のウィンドウを配置するMR的な使い方も可能です。驚くほど軽量(約72g)で、日常的にかけていても疲れにくいのが最大の魅力。移動中やカフェなどで、プライベートな大画面を手軽に楽しみたいユーザーに最適です。

参照:XREAL公式サイト

⑦ XREAL Light

開発者向け、6DoF対応の本格ARグラス

XREAL Airシリーズがメディアビューワーとしての側面が強いのに対し、XREAL Lightはより本格的なAR/MRアプリケーション開発を志向したモデルです。最大の違いは、ユーザーの頭の動きを3次元的に追跡する6DoF(6自由度)トラッキングに対応している点です。これにより、空間にオブジェクトを固定し、その周りを歩き回るといった、よりインタラクティブなAR/MRコンテンツの体験と開発が可能になります。ARアプリ開発者や、先進的な技術を試したい研究者向けのデバイスです。

参照:XREAL公式サイト

⑧ PICO 4

コストパフォーマンスに優れたVR/MRヘッドセット

Meta Questシリーズの強力なライバルとして知られるPICO社の主力モデルです。Quest 3と同様にPancakeレンズを採用し、薄型・軽量なデザインと、4K+の高解像度ディスプレイを実現しています。カラーパススルー機能も搭載しており、MRコンテンツにも対応。同等クラスの性能を持つデバイスと比較して、価格が非常にリーズナブルなのが最大の強みです。コストを抑えつつ、高品質なVR/MR体験を始めたいユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢となります。

参照:PICO公式サイト

⑨ Lenovo ThinkReality A3

PC連携でパワフルに動作するビジネス向けスマートグラス

Lenovoが提供する、エンタープライズ向けのAR/MRスマートグラスです。PCや一部のMotorola製スマートフォンに接続して使用することを前提としており、接続したデバイスの処理能力を活かして、最大5つの仮想ディスプレイを同時に表示できます。工場でのワークフロー支援や、金融トレーダーのマルチモニター環境の代替など、PCでの作業を拡張する「バーチャルモニター」としての活用に強みを持ちます。軽量で折りたたみも可能なため、モバイルワーカーの生産性向上に貢献します。

参照:Lenovo公式サイト

⑩ Lynx-R1

オープンソースを志向するユニークなMRヘッドセット

フランスのスタートアップLynxが開発した、ビデオパススルー方式のMRヘッドセットです。独自の光学系を採用し、コンパクトながら広い視野角を実現しているのが特徴です。ソフトウェアの大部分がオープンソースで公開される予定で、開発者が自由にカスタマイズしたり、新しい機能を開発したりできるエコシステムを目指しています。プライバシーにも配慮し、MetaやAppleのような巨大プラットフォームに依存しない選択肢を求める開発者やホビイストから注目を集めています。

参照:Lynx公式サイト

⑪ Canon MREALシリーズ

リアルとCGを違和感なく融合する超高性能MRシステム

キヤノンが長年培ってきた光学技術と映像技術を結集した、主に法人向けのハイエンドMRシステムです。ビデオパススルー方式を採用し、現実の映像とCGを極めて高い精度で、色味や明るさを合わせて表示できるのが最大の特徴です。あたかもCGが本当にそこにあるかのようなリアリティは、他の追随を許さないレベルにあります。自動車メーカーの設計・デザインレビューなど、寸分の狂いも許されない精密な確認作業が必要なプロフェッショナルの現場で導入されています。

参照:キヤノン公式サイト

⑫ Lenovo Mirage Solo

世界初のスタンドアロン型6DoF対応VR/MRヘッドセット

GoogleのDaydreamプラットフォームを採用した、初期のスタンドアロン型ヘッドセットの一つです。前面のカメラを使って、外部センサーなしでユーザーの位置と動きを追跡する「WorldSense」技術を搭載し、自由に歩き回れるVR体験をケーブルレスで実現しました。現在では後継機にその座を譲っていますが、スタンドアロン型デバイスの可能性を切り拓いた歴史的なモデルとして位置づけられます。

参照:Lenovo公式サイト

⑬ TCL NXTWEAR S

映画館のような視聴体験を提供するウェアラブルディスプレイ

大手電機メーカーTCLが開発したスマートグラスで、XREAL Airシリーズの競合製品です。デュアルmicro-OLEDディスプレイを搭載し、約4m先に130インチのスクリーンが広がるような視聴体験を提供します。スピーカーの音質にもこだわっており、映画やライブ映像の鑑賞に適しています。軽量で普段使いしやすいデザインも特徴で、手軽にパーソナルな大画面シアターを持ち歩きたいユーザーにおすすめです。

参照:TCL公式サイト

⑭ Rokid Max

広い視野角と視度調整が魅力のARグラス

Rokid Maxは、XREALやTCLと競合するARグラス市場の有力製品です。50度の広い視野角と、0.00Dから-6.00Dまでの近視ユーザーに対応した視度調整機能を内蔵しているのが大きな特徴です。これにより、多くのユーザーがメガネなしでクリアな映像を楽しめます。軽量設計と高品質なスピーカーも備えており、ゲームや動画コンテンツの没入感を高めます。

参照:Rokid公式サイト

⑮ Vuzix Blade 2

現場作業に特化した産業用スマートグラス

Vuzixは産業用スマートグラスの老舗メーカーであり、Blade 2はその主力モデルです。片眼のシースルーディスプレイに作業指示や通知を表示することで、作業員が視線を大きく動かすことなく、ハンズフリーで情報を確認しながら作業を続けられるように設計されています。安全メガネの規格(ANSI Z87.1)に準拠した高い安全性と、処方箋レンズに対応可能な点が特徴。倉庫でのピッキング作業や、設備のメンテナンスといった現場業務の効率化に貢献します。

参照:Vuzix公式サイト

MRデバイスの今後の展望

MR(複合現実)は、まだその黎明期にあり、無限の可能性を秘めたテクノロジーです。今後、技術の進化と社会への浸透が加速することで、私たちの生活、仕事、コミュニケーションのあり方は劇的に変化していくと予測されます。ここでは、MRデバイスが切り拓く未来の展望をいくつかの側面から考察します。

まず、技術的な進化が挙げられます。現在のMRデバイスは、数年前に比べれば格段に小型・軽量化しましたが、一日中快適に装着し続けるにはまだ課題があります。将来的には、さらなる技術革新により、現在のメガネとほとんど見分けがつかないほど自然なデザインの、軽量なデバイスが登場するでしょう。バッテリー技術の向上により、充電を気にすることなく終日利用が可能になります。

ディスプレイ技術も進化し、視野角は人間の自然な視野に近づき、解像度は網膜レベルに達することで、現実とデジタルの区別が困難なほどのリアリティが実現されます。さらに、AI(人工知能)との融合が、MR体験を次のレベルへと引き上げます。AIは、ユーザーの視線や状況をリアルタイムで分析し、ユーザーが次に必要とする情報を予測して、最適なタイミングで提示するようになります。例えば、会話している相手の顔を認識し、名前や過去の会話履歴をそっと表示したり、見ている料理のレシピやカロリーを自動で検索してくれたりする、まさにSF映画のような世界が現実のものとなるでしょう。触覚フィードバック(ハプティクス)技術の進化も重要で、仮想のオブジェクトに触れた際の硬さや質感を感じられるようになれば、没入感はさらに高まります。

次に、市場の拡大と社会への浸透です。コンシューマー市場では、Apple Vision ProやMeta Quest 3のような製品が牽引役となり、市場は本格的な成長期に入っていくと見られています。ゲームやエンターテインメント分野でのキラーアプリケーションの登場が、普及の起爆剤となるでしょう。SNSは、テキストや写真ベースのものから、アバターを介して同じ仮想空間を共有する、より体験的なものへと進化していく可能性があります。

ビジネス分野では、現在一部の先進的な企業で導入されている活用事例が、業界標準として広く普及していきます。教育現場では、生徒が歴史的な出来事をホログラムで追体験したり、危険な化学実験を安全なMR空間でシミュレーションしたりするのが当たり前になるかもしれません。小売業では、自宅にいながら店舗を訪れ、実物大の商品をあらゆる角度から確認して購入できる「バーチャルショッピング」が一般化するでしょう。

そして、MRは「メタバース」への主要なインターフェースとして、極めて重要な役割を担うことになります。メタバースとは、インターネット上に構築された永続的な3Dの仮想空間であり、ユーザーはアバターとしてその中で活動します。MRデバイスは、このデジタルなメタバースの世界と、私たちが暮らす物理的な現実世界とをシームレスに繋ぐ「窓」や「扉」の役割を果たします。現実の自分の部屋からメタバースの会議室に移動したり、現実の公園にメタバースの友人を呼び出して一緒に遊んだりといった、デジタルとリアルの境界が完全に溶け合った新しいライフスタイルが生まれるのです。

しかし、このような未来が実現するためには、プライバシーの保護、デジタルデバイド(情報格差)の是正、データセキュリティ、没入型体験がもたらす心理的影響など、解決すべき倫理的・社会的な課題も山積しています。技術の発展とともに、これらの課題に対する社会的なコンセンサスを形成し、ルールを整備していくことが不可欠です。

MRデバイスの今後の展望は、単なる技術的な進歩にとどまらず、人間と情報、そして現実世界との関わり方を再定義する、大きな社会変革の可能性を秘めているのです。

まとめ

本記事では、MR(複合現実)の基本概念から、AR・VRとの違い、具体的な活用事例、導入のメリット・デメリット、そして2024年最新のおすすめデバイスまで、幅広く解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- MRは現実と仮想を高度に融合・相互作用させる技術: 現実世界を認識し、その上に表示したホログラムが物理法則に従うかのように振る舞う点が、ARやVRとの決定的な違いです。

- 活用範囲はビジネスからエンタメまで幅広い: 遠隔作業支援や設計レビューによる業務効率化から、自分の部屋が舞台になる新しいゲーム体験まで、様々な分野で革新をもたらすポテンシャルを持っています。

- 導入にはメリットとデメリットの両側面がある: 業務効率化や技術継承といった大きなメリットがある一方、初期コストの高さや身体への負担といった課題も存在し、対策を講じながら導入を進める必要があります。

- デバイス選びは「目的」「価格」「性能」「装着感」が鍵: 何のために使うのかを明確にし、予算内で最適なスペックと快適な装着感を両立したモデルを選ぶことが重要です。

Meta Quest 3やApple Vision Proといった話題の製品の登場により、MR技術は今、まさにコンシューマー市場にも広がりを見せる大きな転換期を迎えています。かつてスマートフォンが私たちの生活に不可欠なものとなったように、将来的にはMRデバイスが、日常のコミュニケーションや仕事、学習、娯楽のための主要なツールとなる日が来るかもしれません。

MR技術はまだ発展途上にありますが、私たちの生活や社会を大きく変えるポテンシャルを秘めた、今最も注目すべきテクノロジーの一つです。 この記事が、あなたがMRというエキサイティングな世界の扉を開き、その可能性を探求するための一助となれば幸いです。