近年、テクノロジーの進化と共に「メタバース」という言葉を耳にする機会が急増しました。仮想空間を意味するこのメタバースは、ゲームやエンターテインメントの世界だけでなく、ビジネスの領域においても大きな可能性を秘めています。その中でも特に注目を集めているのが、メタバース空間で開催される「メタバースイベント」です。

従来のオンラインイベントとは一線を画す没入感と、リアルイベントのような活発なコミュニケーションを実現できるメタバースイベントは、企業のマーケティングやブランディング、社内コミュニケーションの新たな手法として導入が進んでいます。しかし、多くの企業担当者にとって「具体的に何ができるのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」「どうやって開催すれば成功するのか?」といった疑問は尽きないでしょう。

この記事では、メタバースイベントの基本から、そのメリット・デメリット、開催費用、具体的な準備ステップ、そして成功の鍵を握るプラットフォームの選び方まで、網羅的に解説します。さらに、目的別におすすめのメタバースプラットフォームを15種類厳選し、それぞれの特徴を詳しく紹介します。

この記事を最後まで読めば、メタバースイベントに関する全体像を深く理解し、自社でのイベント開催に向けた具体的な第一歩を踏み出せるようになるはずです。

目次

メタバースイベントとは?

メタバースイベントとは、コンピューターグラフィックスで構築された3次元の仮想空間(メタバース)を会場として実施されるイベントのことです。参加者は「アバター」と呼ばれる自分の分身を操作して空間内を自由に移動し、他の参加者や展示物とインタラクティブに関わることができます。

物理的な制約から解放された仮想空間では、現実世界では実現不可能な規模や演出のイベントも開催可能です。単なる情報発信の場に留まらず、参加者が「その場にいる」という感覚を共有し、新しい体験価値を創出する点が、メタバースイベントの最大の特徴と言えるでしょう。

従来のオンラインイベントとの違い

メタバースイベントと従来のオンラインイベント(例:ZoomやTeamsを利用したウェビナー)は、どちらもオンライン上で開催される点では共通していますが、その体験の質は大きく異なります。最も大きな違いは、「空間性」と「双方向性」にあります。

従来のオンラインイベントは、2Dの画面を通じて登壇者が一方的に情報を発信する形式が中心でした。参加者は視聴者として受け身になりがちで、他の参加者の存在を感じにくく、コミュニケーションもチャットやQ&A機能といった限定的なものに限られます。

一方、メタバースイベントは3Dの仮想空間が舞台です。参加者はアバターとして空間内に「存在」し、自分の意思で歩き回り、興味のある展示を見たり、偶然すれ違った他の参加者のアバターと立ち話を始めたりできます。まるでリアルの会場にいるかのような偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)が生まれるのが、従来のオンラインイベントにはない決定的な違いです。

この違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 比較項目 | 従来のオンラインイベント(ウェビナーなど) | メタバースイベント |

|---|---|---|

| 空間の次元 | 2Dの画面(平面的) | 3Dの仮想空間(立体的) |

| 参加形態 | 視聴・聴講が中心(パッシブ) | 空間内での移動・体験が中心(アクティブ) |

| 没入感・臨場感 | 低い(画面の外にいる感覚) | 高い(空間の中にいる感覚) |

| コミュニケーション | チャット、Q&Aなど意図的・一方向的なものが中心 | ボイスチャット、ジェスチャーなど偶発的・双方向的なものが中心 |

| 参加者同士の交流 | 限定的(ブレイクアウトルームなど) | 活発(空間内での自由な会話や交流) |

| 体験価値 | 情報の取得 | 共有体験、エンターテインメント性 |

| 表現の自由度 | 低い(定型的な画面構成) | 高い(物理法則を超えた空間デザインや演出が可能) |

このように、メタバースイベントは単なる情報の伝達手段ではなく、参加者一人ひとりが主役となり、能動的に関わることで完成する「体験の場」であると言えます。この特性が、参加者の高いエンゲージメントや満足度につながります。

メタバースイベントでできること

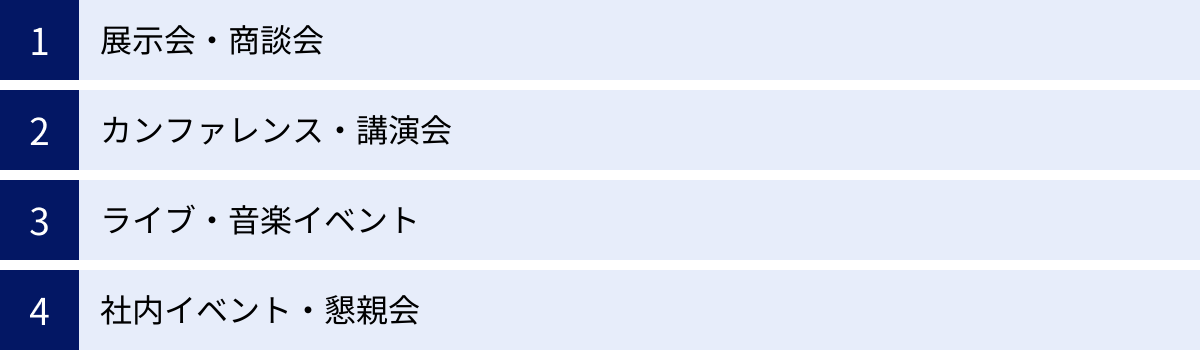

メタバースの持つ高い自由度と表現力は、さまざまな種類のイベントに応用できます。ここでは、代表的な4つの活用シーンを紹介します。

展示会・商談会

BtoB、BtoCを問わず、メタバースは展示会や商談会の新しい形を提供します。

- 仮想ブースでの製品・サービス紹介: 企業は仮想空間内にオリジナルのブースを構え、製品の3Dモデルや紹介動画、サービス資料などを展示できます。参加者はアバターでブースを訪れ、自分のペースで自由に情報収集が可能です。

- 物理的制約のない製品展示: 自動車や建設機械、大型プラントといった、リアルの展示会では輸送や設置が困難な巨大な製品も、原寸大の3Dモデルとして空間内に展示できます。参加者は製品の内部に入ってみるなど、現実では不可能な角度から製品を体験できます。

- 効率的な商談: 参加者がブースの展示物に興味を示すと、その情報がブース担当者に通知される機能を備えたプラットフォームもあります。担当者は興味を持ってくれた参加者にアバターで話しかけ、そのままプライベートな商談スペースに移動して具体的な話を進めるといった、スムーズな営業活動が可能です。名刺交換機能を使えば、リード情報の獲得も効率的に行えます。

【具体例】

架空の医療機器メーカーが、最新の大型診断装置のメタバース展示会を開催。世界中の医師や病院関係者が自宅や職場から参加し、VRゴーグルを使って装置の細部を立体的に確認。専門スタッフのアバターから詳しい説明を受け、その場で導入に関する具体的な商談が複数成立する、といったシナリオが考えられます。

カンファレンス・講演会

大規模なカンファレンスや学術会議、企業の発表会などもメタバースイベントの得意分野です。

- 大規模ホールの再現: 数千人規模を収容できる巨大なホールやシアターを仮想空間に構築し、基調講演やパネルディスカッションを実施できます。登壇者はアバターで登壇する、あるいはリアルな映像をスクリーンに投影するなど、様々な形式に対応可能です。

- 臨場感のある参加体験: 参加者は客席にアバターで着席し、拍手や手を振るなどのエモート(感情表現)機能でリアクションを返すことで、会場の一体感やライブ感を高められます。

- 柔軟なセッション運営: メインホールでの基調講演の後、参加者が興味のあるテーマごとに用意された複数の分科会ルーム(ブレイクアウトセッション)に自由に移動できます。これにより、参加者は自身のニーズに合った情報を効率的に得られます。

【具体例】

あるIT企業が年次で開催する技術カンファレンスをメタバースで実施。メインステージでのCEOによる未来戦略の発表後、参加者は「AI」「クラウド」「セキュリティ」といったテーマ別の専門セッションルームへ移動。各ルームでは、開発者による技術解説やデモンストレーションが行われ、活発な質疑応答が交わされる、といった活用法があります。

ライブ・音楽イベント

エンターテインメント業界、特に音楽ライブはメタバースとの親和性が非常に高い分野です。

- 現実を超えたステージ演出: 仮想空間ならではの特性を活かし、アーティストが空を飛んだり、曲に合わせてステージ全体が宇宙空間や深海に変化したりといった、物理法則を無視した壮大な演出が可能です。これは、リアルライブでは味わえないメタバースならではの体験価値となります。

- ファンとの新たな一体感: 参加者はアバターを通じてペンライトを振ったり、特定のダンスを一緒に踊ったり、アーティストに声援を送ったりできます。アバターという共通の姿になることで、ファン同士の一体感も醸成されやすくなります。

- グローバルな収益機会: 会場限定のデジタルグッズ(アバター用の衣装やアイテム)を販売したり、世界中のファンがどこからでも参加できる有料ライブを実施したりすることで、新たな収益源を確保できます。

【具体例】

世界的な人気を誇るポップアーティストが、ニューアルバムのリリースを記念してメタバース上でバーチャルライブを開催。世界中のファンが同時にアクセスし、現実のライブでは不可能なインタラクティブな演出を体験。ライブ後には、アーティストのアバターとの記念撮影会や、限定デジタルグッズの販売が行われ、大きな盛り上がりを見せる、といったケースが考えられます。

社内イベント・懇親会

メタバースは、社内コミュニケーションの活性化や企業文化の醸成にも有効です。

- 全社的な一体感の醸成: 入社式や内定式、全社キックオフ、表彰式といった全社イベントをメタバースで開催することで、全国・全世界に拠点を持つ従業員が一堂に会する機会を創出できます。

- リモートワーク下のコミュニケーション不足解消: リモートワークが普及し、偶発的な雑談が減ったことによるコミュニケーション不足は多くの企業が抱える課題です。メタバース上にバーチャルオフィスやラウンジを設け、従業員が気軽に集まって雑談できる場を提供することで、部門を超えた交流や新たなアイデアの創出を促進します。

- 楽しいレクリエーション: 仮想空間の特性を活かしたチーム対抗のゲームやクイズ大会、脱出ゲームなどを企画することで、楽しみながらチームビルディングを深めることができます。

【具体例】

ある商社が、年末の全社懇親会をメタバース上のリゾートアイランド風の空間で開催。役員挨拶の後、参加者は自由に島内を散策。バーベキュースペースで雑談したり、チームに分かれて宝探しゲームに挑戦したりすることで、普段業務で関わらない他部署のメンバーとも自然な交流が生まれる、といった活用が可能です。

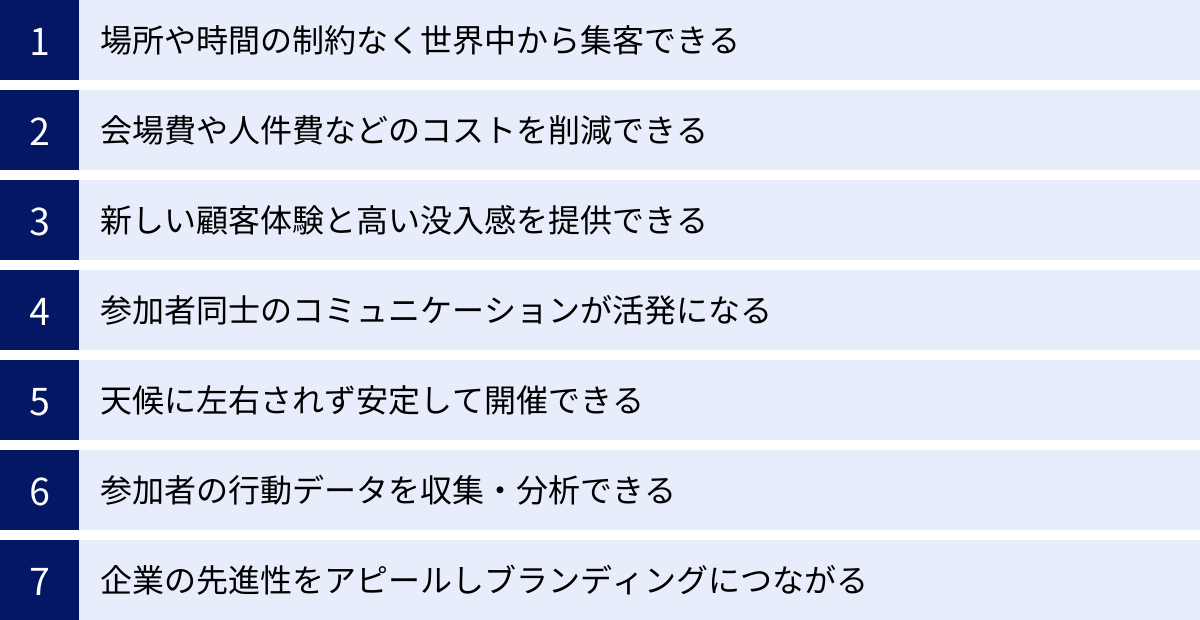

メタバースイベントを開催する7つのメリット

メタバースイベントは、単に目新しいだけでなく、主催者と参加者の双方に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、その代表的な7つのメリットを詳しく解説します。

① 場所や時間の制約なく世界中から集客できる

メタバースイベント最大のメリットは、地理的な制約が一切なくなることです。参加者はPCやスマートフォン、VRゴーグルさえあれば、自宅、オフィス、あるいは旅行先からでも、世界中のどこからでもイベントに参加できます。

- グローバルなリーチ: リアルイベントの場合、海外からの参加者は航空券や宿泊費、移動時間といった高いハードルがありました。メタバースイベントではこれらの障壁が取り払われるため、これまでアプローチできなかった海外の顧客やパートナー、優秀な人材にもリーチできる可能性が広がります。

- 参加ハードルの低下: 国内の参加者にとっても、会場までの交通費や移動時間が不要になることは大きなメリットです。特に遠方に住んでいる人や、育児・介護などで長時間の外出が難しい人、身体的な制約がある人でも気軽に参加できます。これにより、潜在的な参加者層を大幅に拡大できます。

- 時間的制約の緩和: イベントのコンテンツをアーカイブとして残しておけば、リアルタイムで参加できなかった人も後から好きな時間に視聴・体験できます。時差のある海外の参加者や、当日の都合が悪かった人を取りこぼすことなく、イベントの効果を最大化できます。

② 会場費や人件費などのコストを削減できる

リアルイベントの開催には、多額のコストがかかります。特に大規模なイベントになればなるほど、その負担は大きくなります。メタバースイベントは、これらの物理的なコストを大幅に削減できる可能性があります。

- 会場関連費用の削減: 数千人規模のイベントホールや展示会場を借りるには、数百万から数千万円の費用がかかることも珍しくありません。また、ブースの設営や装飾、電気工事などにも多額の費用が必要です。メタバースであれば、これらの物理的な会場費や設営費は原則として不要になります。

- 人件費の削減: リアルイベントでは、受付、来場者誘導、警備、運営スタッフなど、多くの人員を配置する必要があります。メタバースイベントでは、これらの業務の多くをシステムで自動化したり、少人数のオペレーターで対応したりできるため、人件費を圧縮できます。

- その他の経費削減: 参加者や登壇者に配布するパンフレットや資料の印刷費、ノベルティグッズの制作・輸送費、登壇者の交通費や宿泊費なども削減できます。

ただし、注意点として、メタバースイベントにはプラットフォーム利用料や3D空間・コンテンツの制作費といった、リアルイベントにはない独自のコストが発生します。しかし、多くの場合、リアルイベントの総費用と比較すると、トータルコストを抑えられるケースが多いでしょう。

③ 新しい顧客体験と高い没入感を提供できる

メタバースイベントは、参加者にこれまでにない新しい体験と、記憶に残りやすい強い印象を与えられます。

- 圧倒的な没入感: 3Dで構築された仮想空間にアバターとして入ることで、参加者は単なる「視聴者」ではなく「当事者」としての感覚を得られます。特にVRゴーグルを使用した場合の没入感は圧倒的で、まるで本当にその場所にいるかのような体験を提供できます。

- 非日常的な体験価値: 現実世界では不可能な空間デザインや、物理法則を超えたダイナミックな演出は、参加者に驚きと感動を与えます。例えば、自社製品の世界観を表現したファンタジックな空間を歩き回ったり、空を飛んで会場全体を眺めたりといった体験は、参加者のエンゲージメントを飛躍的に高めます。

- ゲーミフィケーションの導入: イベント内にクイズやスタンプラリー、アイテム探しといったゲーム要素(ゲーミフィケーション)を組み込むことで、参加者は楽しみながら能動的にコンテンツに触れるようになります。これにより、楽しみながら製品やブランドへの理解を深めてもらうことが可能です。

④ 参加者同士のコミュニケーションが活発になる

リアルイベントの価値の一つに、参加者同士のネットワーキングや偶発的な出会いがあります。メタバースイベントは、オンラインでありながらこの価値を再現、あるいはそれ以上に活性化させられるポテンシャルを持っています。

- 心理的な会話のハードル低下: アバターを介することで、現実の姿や肩書を気にすることなく、より気軽に他者とコミュニケーションできると感じる人が多くいます。シャイな人でも、アバターの姿であれば積極的に話しかけやすいという心理的な効果が期待できます。

- セレンディピティの創出: 空間内を自由に移動できるため、展示ブースの前で偶然一緒になった人や、休憩スペースで隣に座った人と自然に会話が始まる、といったリアルイベントに近い偶発的な出会いが生まれます。

- 多様なコミュニケーションツール: ボイスチャットによる自然な会話はもちろん、テキストチャットや、拍手・笑顔・ダンスといった感情を表現する「エモート」機能など、多彩なコミュニケーション手段が用意されています。これにより、言葉だけに頼らない豊かな交流が可能です。

⑤ 天候に左右されず安定して開催できる

リアルイベントの開催において、主催者がコントロールできない大きなリスク要因が天候や自然災害です。

- 天候リスクの排除: 台風や豪雨、大雪、猛暑といった悪天候によって、参加者の足が遠のいたり、最悪の場合イベント自体が中止になったりするリスクがあります。メタバースイベントはオンラインで完結するため、天候に一切左右されることなく、計画通りに開催できます。

- 災害・パンデミックへの耐性: 地震やその他の自然災害、あるいは新型コロナウイルスのような感染症のパンデミックが発生した場合でも、メタバースイベントであれば安全に開催できます。これは、企業の事業継続計画(BCP)の観点からも非常に重要なメリットです。

- 安定した参加者数: 開催が天候などに左右されないため、主催者は集客数を安定して見込むことができ、イベントの成果予測が立てやすくなります。

⑥ 参加者の行動データを収集・分析できる

デジタル空間で開催されるメタバースイベントは、リアルイベントでは取得が困難だった詳細な参加者データを収集・分析できるという、マーケティング上の大きな利点があります。

- 詳細な行動ログの取得: どの参加者が、いつログインし、どのくらいの時間滞在し、どのブースを訪れ、どのコンテンツ(動画や資料)をどのくらいの時間閲覧し、誰と会話したかといった、マイクロレベルの行動データをログとして取得できます。

- 定量的で客観的な効果測定: これらのデータを分析することで、「最も人気が高かったブースはどこか」「どの講演の注目度が高かったか」「どの製品資料が最もダウンロードされたか」といったことを客観的な数値で評価できます。これにより、イベントのROI(投資対効果)を正確に測定し、次回の企画改善に活かせます。

- マーケティングへの活用: 例えば、特定の製品ブースに長時間滞在した参加者を「見込み度が高い顧客」としてリストアップし、イベント後に優先的にフォローアップするといった、データに基づいた効率的なマーケティング活動が可能になります。

⑦ 企業の先進性をアピールしブランディングにつながる

メタバースという最先端のテクノロジーを活用してイベントを開催すること自体が、企業のイメージ向上に大きく貢献します。

- 先進的な企業イメージの構築: メタバースイベントに取り組む企業は、「新しい技術を積極的に採り入れる革新的な企業」「未来志向の企業」というポジティブなイメージを社内外に示すことができます。これは、競合他社との差別化を図る上で強力な武器となります。

- 若年層へのアピール: 日頃からオンラインゲームやSNSに親しんでいるデジタルネイティブ世代にとって、メタバースは非常に親和性の高い空間です。メタバースイベントは、こうした若年層の顧客や、採用における優秀な人材に対して、企業の魅力を効果的にアピールする機会となります。

- PR効果: 「メタバースで〇〇イベントを開催」というトピックは、ニュース性が高く、メディアに取り上げられやすい傾向があります。これにより、広告費をかけずに企業の知名度を向上させるPR効果も期待できます。

メタバースイベントのデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、メタバースイベントにはまだ乗り越えるべき課題や注意点も存在します。開催を検討する際には、これらのデメリットも正しく理解し、対策を講じることが重要です。

参加に専用機器やアプリが必要な場合がある

メタバースイベントへの参加方法はプラットフォームによって様々ですが、参加者側に一定の環境が求められる場合があります。これが参加のハードルとなる可能性を認識しておく必要があります。

- VRゴーグル(HMD)の要否: 最も高い没入感を得るためには、VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)の利用が推奨されるプラットフォームが多くあります。しかし、VRゴーグルはまだ一般に広く普及しているとは言えず、価格も数万円からと安価ではありません。VRゴーグルを必須とすると、参加できる人が大幅に限られてしまう可能性があります。

- PCのスペック要求: VRゴーグルを使わない場合でも、高品質な3Dグラフィックスを滑らかに表示するためには、ある程度のスペックを持つPCが必要になることがあります。古いPCや低スペックなPCでは、動作が重くなったり、正常に表示されなかったりする可能性があります。

- アプリケーションのインストール: 多くのメタバースプラットフォームでは、専用のアプリケーションをPCやスマートフォンにインストールする必要があります。ブラウザから手軽に参加できるプラットフォームも増えていますが、アプリのインストールに抵抗を感じるユーザーや、企業のセキュリティポリシーで自由にアプリをインストールできないユーザーもいることを考慮しなければなりません。

これらのハードルを下げるためには、PCやスマートフォン、VRゴーグルなど、幅広いデバイスに対応しているプラットフォームを選ぶことや、ブラウザだけで参加できる手軽な選択肢を用意すること、そして参加者に必要な環境や手順を事前に分かりやすくアナウンスすることが極めて重要です。

参加者の通信環境によって体験の質が左右される

メタバースイベントは、大量の3Dデータや音声データをリアルタイムでやり取りするため、安定した高速なインターネット接続が不可欠です。参加者の通信環境は主催者側でコントロールできないため、これが体験の質を左右する大きな変数となります。

- 不安定な接続による体験の悪化: 参加者のインターネット回線が低速だったり不安定だったりすると、画面がカクカクする(フレームレートの低下)、アバターの動きが遅れる、音声が途切れる、サーバーから切断されるといった問題が発生します。

- 没入感の喪失と満足度の低下: これらの技術的なトラブルは、せっかくの没入感を大きく損ない、参加者のストレスや不満に直結します。イベントの内容がどれだけ素晴らしくても、快適に体験できなければ、満足度は大きく低下してしまうでしょう。

- 公平性の問題: 通信環境の良い参加者は快適に楽しめる一方で、環境に恵まれない参加者は十分に楽しめないという、体験の格差が生まれてしまう可能性があります。

このリスクを軽減するためには、開催前に「推奨される通信速度」を明確に告知することや、グラフィックの品質を調整できる設定を用意すること、また、どうしてもリアルタイムでの参加が難しい人のためにアーカイブ配信を用意するといった配慮が求められます。イベント当日は、技術的な問題に対応するヘルプデスクを設置し、参加者の不安を解消する体制を整えることも重要です。

メタバースイベントの開催にかかる費用相場

メタバースイベントの開催費用は、イベントの規模や目的、制作するコンテンツの複雑さ、選ぶプラットフォームによって大きく変動します。ここでは、費用の主な内訳と、一般的な価格帯の目安について解説します。

費用の内訳

メタバースイベントの費用は、主に以下の要素で構成されます。これらの項目を理解することで、見積もりの内容を正しく評価できるようになります。

| 費用項目 | 内容 | 費用の変動要因 |

|---|---|---|

| プラットフォーム利用料 | メタバース空間を提供するプラットフォームの利用料金。 | 料金体系(月額、年額、イベント毎)、同時接続人数、利用機能、利用期間など。 |

| 空間・ワールド制作費 | イベント会場となる3D空間の制作費用。 | テンプレート利用かフルスクラッチか、空間の広さや複雑さ、ギミックの有無など。 |

| アバター制作費 | 参加者やスタッフが使用するアバターの制作費用。 | 既存アバターの利用かオリジナル制作か、デザインの複雑さ、着せ替え機能の有無など。 |

| 3Dコンテンツ制作費 | 空間内に展示する製品の3Dモデルや、その他オブジェクトの制作費用。 | モデルの精巧さ、数、動き(アニメーション)の有無など。 |

| その他コンテンツ制作費 | 空間内で放映する動画や、展示パネル、配布資料などの制作費用。 | 動画の長さや品質、デザインの作り込み度合いなど。 |

| 企画・ディレクション費 | イベント全体の企画立案、シナリオ作成、進行管理などを外部に委託する場合の費用。 | 委託する業務範囲、イベントの規模や複雑さ。 |

| 運営人件費 | イベント当日の司会進行、テクニカルサポート、参加者アテンドなどを行うスタッフの費用。 | スタッフの人数、役割、拘束時間。 |

これらの費用のうち、特に「空間・ワールド制作費」と「3Dコンテンツ制作費」は、オリジナリティを追求すればするほど高額になる傾向があります。

テンプレート・パッケージプランの費用感

初めてメタバースイベントを開催する場合や、予算を抑えたい場合、準備期間が短い場合には、プラットフォーム側が用意した既存のテンプレート空間を利用するパッケージプランが適しています。

- 概要: 展示会場やカンファレンスホール、懇親会会場など、用途別に用意された既存の3D空間テンプレートをベースに、ロゴやパネルを差し替えるなど、簡易的なカスタマイズを加えて利用するプランです。

- メリット:

- ゼロから制作するよりも費用を大幅に抑えられる。

- 制作期間が短く、スピーディーに開催できる。

- すでに最適化された空間なので、動作が安定していることが多い。

- デメリット:

- デザインの自由度が低く、他社との差別化が難しい。

- 独自の演出や複雑なギミックの追加は難しい場合が多い。

- 費用相場: 小規模なものであれば数十万円から、中規模なイベントで100万円~300万円程度が一般的な価格帯です。この費用には、基本的なプラットフォーム利用料と簡易的なカスタマイズ費が含まれることが多く、オプション機能の追加やサポート内容によって変動します。

カスタマイズ・フルオーダーメイドプランの費用感

企業のブランディングを強く打ち出したい場合や、独自の体験を提供したい大規模イベントでは、完全オリジナルの3D空間を制作するフルオーダーメイドプランが選択肢となります。

- 概要: 企業の要望をヒアリングし、コンセプト設計から3Dモデリング、ギミックの実装まで、世界に一つだけのオリジナルメタバース空間をゼロから構築するプランです。

- メリット:

- 企業の世界観やブランドイメージを忠実に再現でき、参加者に強い印象を与えられる。

- イベントの目的に合わせた独自の機能やインタラクティブな演出を自由に実装できる。

- 競合他社にはない、唯一無二のイベント体験を提供できる。

- デメリット:

- 費用が高額になる。

- 企画から完成までに数ヶ月単位の長い期間が必要。

- 費用相場: 300万円程度からスタートし、大規模で複雑なものになると1,000万円を超えるケースも珍しくありません。要件によっては数千万円規模になることもあり、まさに青天井と言えます。費用は、空間の規模、ディテールの作り込み、インタラクティブ要素の複雑さなど、要求仕様によって大きく変わります。

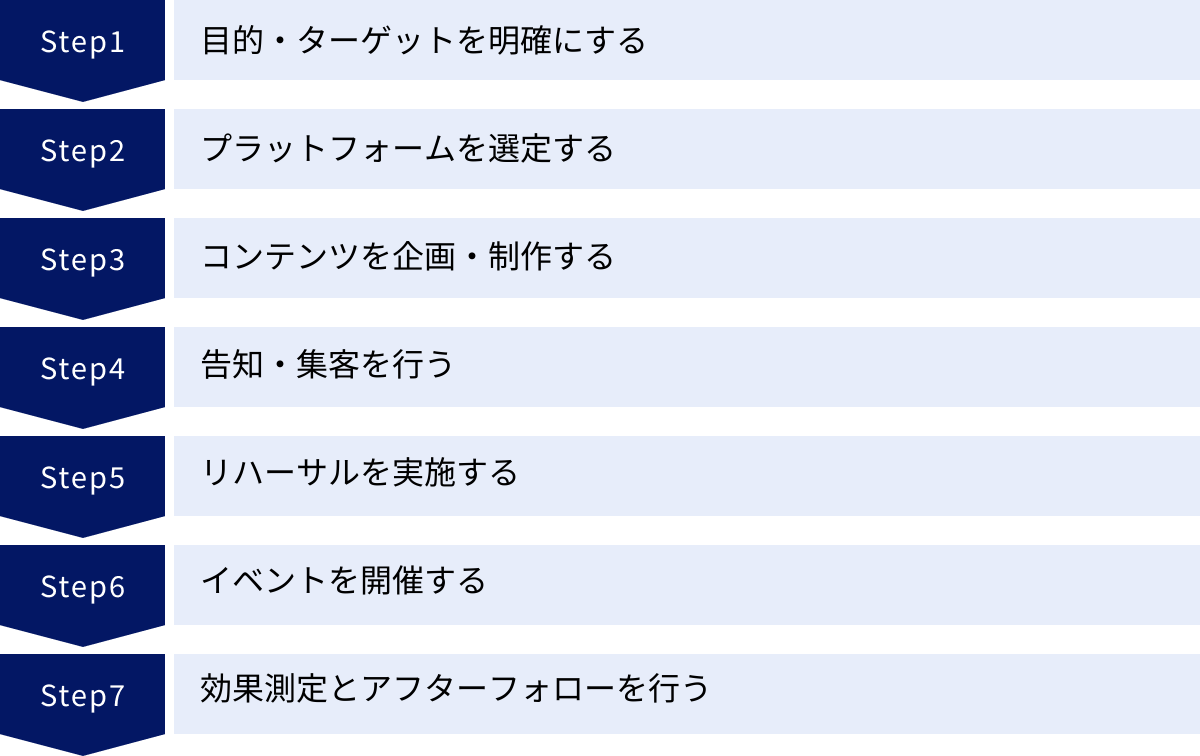

メタバースイベント開催までの7ステップ

メタバースイベントを成功させるためには、計画的で段階的な準備が不可欠です。ここでは、企画の立ち上げから開催後のフォローアップまで、具体的な7つのステップに分けて解説します。

① 目的・ターゲットを明確にする

すべての土台となる最も重要なステップです。ここが曖昧だと、その後のすべての判断がぶれてしまいます。

- 目的(KGI/KPI)の設定: なぜメタバースでイベントを開催するのかを具体的に定義します。「新製品の認知度向上」「見込み顧客(リード)の獲得」「既存顧客のロイヤリティ向上」「採用ブランディングの強化」「社内エンゲージメントの向上」など、目的を明確にしましょう。さらに、「リード獲得数500件」「ブランド好意度20%向上」のように、測定可能な目標(KPI)を設定することが重要です。

- ターゲットの具体化: 誰に参加してほしいのかを詳細に設定します。年齢、性別、職業、役職、興味関心、ITリテラシーなどを具体的にイメージすることで、ターゲットに響くコンテンツやアプローチ方法が見えてきます。例えば、ターゲットがITリテラシーの高くない層であれば、アプリのインストールが不要なブラウザベースのプラットフォームを選ぶべき、といった判断ができます。

② プラットフォームを選定する

ステップ①で定めた目的とターゲットに基づき、最適なメタバースプラットフォームを選びます。

- 要件の洗い出し: 目的達成のために必要な機能(例:名刺交換機能、商談ルーム、ライブ配信機能、アンケート機能など)、想定される最大同時接続人数、予算の上限、必要なカスタマイズのレベルなどをリストアップします。

- 情報収集と比較検討: 各プラットフォームの公式サイトや資料を参考に、要件を満たす候補をいくつか絞り込みます。機能、料金、サポート体制、導入事例(※一般的な活用例として参考にする)などを比較検討表にまとめると分かりやすいでしょう。

- デモ体験: 候補が絞れたら、必ずデモを体験したり、営業担当者から詳しい説明を受けたりしましょう。実際に操作してみることで、操作感やUIの分かりやすさ、空間の雰囲気などを肌で感じることができます。

③ コンテンツを企画・制作する

イベントの魅力を決定づける、中核となるステップです。参加者が「参加してよかった」と思えるような、魅力的で意味のあるコンテンツを企画します。

- 全体像の設計: タイムテーブルを作成し、オープニングからクロージングまでの全体の流れを設計します。基調講演、セミナー、製品展示、交流会、エンタメ企画など、様々なコンテンツをバランス良く配置します。

- メタバースならではの体験: ただリアルイベントを模倣するだけでなく、メタバースだからこそできるインタラクティブな要素を盛り込みましょう。例えば、参加者が協力してクリアするミッション、アバターの着せ替えコンテスト、製品3Dモデルの分解・組立体験など、参加者が能動的に楽しめる仕掛けが成功の鍵です。

- クリエイティブ制作: 企画内容に基づき、3D空間、アバター、展示する3Dモデル、動画、パネルなどのクリエイティブを制作します。外部の制作会社に依頼する場合は、密なコミュニケーションを取り、イメージのすり合わせを丁寧に行うことが重要です。

④ 告知・集客を行う

どれだけ素晴らしいイベントを企画しても、参加者が集まらなければ意味がありません。早い段階から計画的に集客活動を開始します。

- 多角的なチャネルでの告知: 自社のWebサイトやブログ、メールマガジン、SNS(X, Facebook, LinkedInなど)、プレスリリース、Web広告など、ターゲット層にリーチできる多様なチャネルを活用して告知します。

- 魅力的な情報発信: イベントの開催日時や場所だけでなく、「どんな特別な体験ができるのか」「どんな著名人が登壇するのか」「参加するとどんなメリットがあるのか」といった、参加意欲を掻き立てる情報を具体的に発信します。

- 参加方法の丁寧な案内: メタバースイベントに不慣れな参加者も多いことを想定し、参加に必要なPCスペックや推奨環境、専用アプリのインストール方法、当日のログイン手順などを、図や動画を用いて分かりやすく解説した案内ページを用意しましょう。

⑤ リハーサルを実施する

イベント本番での予期せぬトラブルを防ぎ、スムーズな運営を実現するために、リハーサルは絶対に欠かせません。

- 本番同様の環境での通しリハーサル: 登壇者や司会、運営スタッフ全員が参加し、本番と全く同じ機材・ネットワーク環境で、オープニングからクロージングまで一連の流れを通しで実施します。

- チェック項目の確認: 映像や音声の乱れはないか、画面共有はスムーズにできるか、動画は問題なく再生されるか、スタッフ間の連携は円滑か、参加者役のスタッフが意図通りに動けるかなど、細部にわたってチェックします。

- トラブルシューティングの準備: リハーサルで洗い出された問題点や懸念点をリストアップし、本番までに必ず修正します。また、「登壇者の回線が切れた場合」「特定の参加者がログインできない場合」など、想定されるトラブルへの対応策をまとめたマニュアル(Q&A集)を準備しておくと、当日慌てずに対処できます。

⑥ イベントを開催する

入念な準備を経て、いよいよイベント本番です。参加者に最高の体験を提供することに集中します。

- 手厚い参加者サポート: イベント開始直後は、ログイン方法や操作方法に関する問い合わせが集中します。専門のテクニカルサポートデスク(チャットや別室)を設け、迅速に対応できる体制を整えます。また、会場内には案内役のスタッフアバターを配置し、困っている参加者に積極的に声をかけることも有効です。

- ライブ感の演出: 司会者が参加者に積極的に話しかけたり、チャットのコメントを拾ったり、エモート機能でのリアクションを促したりすることで、会場の一体感とライブ感を高めます。

- 柔軟な進行管理: 予定通りに進めることも重要ですが、参加者の反応を見ながら、プログラムの時間を多少調整するなど、臨機応変に対応する柔軟さも求められます。

⑦ 効果測定とアフターフォローを行う

イベントは開催して終わりではありません。成果を正しく評価し、次へとつなげるための活動が重要です。

- データ分析と効果測定: プラットフォームから得られる行動データ(参加者数、滞在時間、ブース訪問数、コンテンツ閲覧数など)を分析し、ステップ①で設定したKPIが達成できたかを確認します。

- アンケートの実施: 参加者にアンケート調査を実施し、イベントの満足度や、良かった点・改善してほしい点など、定性的なフィードバックを収集します。この生の声は、次回企画の貴重な財産となります。

- アフターフォロー: 参加してくれたことへの感謝を伝えるお礼メールを送信します。その際に、アンケートへの協力依頼や、当日の講演資料のダウンロードリンク、アーカイブ動画の視聴案内などを記載すると、参加者との関係性を継続できます。また、商談につながったリードに対しては、営業部門が迅速にフォローアップを行います。

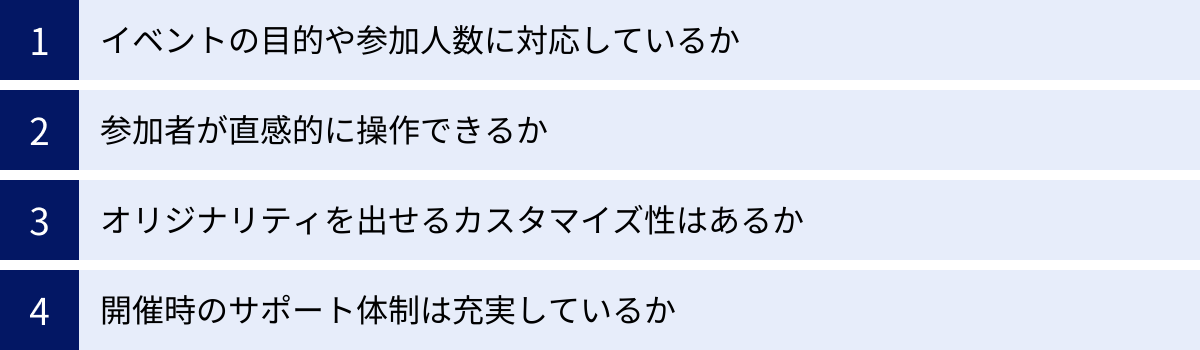

失敗しないメタバースプラットフォームの選び方4つのポイント

数多くのメタバースプラットフォームの中から、自社のイベントに最適なものを選ぶことは、成功への第一歩です。ここでは、選定時に特に重視すべき4つのポイントを解説します。

① イベントの目的や参加人数に対応しているか

プラットフォームごとに得意な領域や機能、規模が異なります。まずは、自社のイベントの目的と規模に合致しているかを確認しましょう。

- 目的との適合性:

- 展示会・商談会が目的なら、ブースのカスタマイズ性、3Dモデルの精細な表示、名刺交換機能、プライベートな商談スペースの設置機能などが重要になります。

- カンファレンスが目的なら、大規模な同時接続への対応、安定したライブ配信機能、登壇者と参加者の円滑なQ&A機能などが求められます。

- 社内懇親会なら、ゲーム機能やアバターの豊かな感情表現など、コミュニケーションを活性化させる機能が充実しているかがポイントです。

- 参加人数の確認: 各プラットフォームには、一つの空間(ワールドやルーム)に同時に接続できる人数の上限が設定されています。想定される参加者数を収容できるキャパシティがあるか、必ず確認しましょう。上限を超える大規模イベントの場合は、複数の空間に分散させる「ミラーワールド」機能などに対応しているかも重要なチェックポイントです。

② 参加者が直感的に操作できるか

特にメタバースに不慣れな層をターゲットに含む場合、参加のしやすさ、操作の分かりやすさは極めて重要です。

- アクセスの手軽さ:

- ブラウザベースか、アプリインストール型かは大きな違いです。ブラウザベースのプラットフォームは、URLをクリックするだけで参加できるため、最も手軽です。

- アプリのインストールが必要な場合は、その手順が簡単か、対応しているOS(Windows, Mac, iOS, Android)は何かを確認します。

- UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス):

- 初めてログインした人でも、どこに何があるか、どうやって移動したり話したりするかが直感的に理解できるデザインになっているか。専門用語が多用されていないか。

- 可能であれば、デモ版などを自分で操作してみて、その使い心地を確かめるのが一番です。操作が複雑だと感じた場合、参加者も同じように感じる可能性が高いでしょう。

③ オリジナリティを出せるカスタマイズ性はあるか

イベントを通じて自社のブランドイメージを伝えたい場合、どの程度のカスタマイズが可能かは重要な選定基準となります。

- 空間のカスタマイズ:

- 用意されたテンプレート空間の壁紙やロゴを変更するだけで良いのか、それとも間取りから内装まで自由に設計したいのか。自社が求めるレベルのカスタマイズが可能かを確認します。

- 外部で制作したオリジナルの3Dモデル(.glb, .fbx形式など)を持ち込めるかどうかも、オリジナリティを追求する上で重要なポイントです。

- アバターのカスタマイズ:

- 参加者が自由に見た目を選べるか、あるいは主催者が用意した制服のようなオリジナルアバターに着替えてもらう機能があるか。

- ブランディングの観点から、企業キャラクターをアバターとして使用したい、といった要望に対応できるかも確認しておきましょう。

④ 開催時のサポート体制は充実しているか

特に初めてメタバースイベントを開催する場合、プラットフォーム提供会社からのサポートは心強い味方になります。

- 企画段階でのサポート: イベントの企画やコンテンツ制作の段階から相談に乗ってくれるか。過去の事例を基に、成功のためのアドバイスをもらえるか。

- 当日のテクニカルサポート: イベント当日に発生する可能性のある技術的なトラブル(ログインできない、音声が聞こえない等)に対して、リアルタイムで対応してくれる専門スタッフがいるかは非常に重要です。サポートの対応時間や連絡手段(電話、チャットなど)も確認しましょう。

- 運営代行サービス: 企画から集客、当日の運営までを丸ごと委託できるオプションサービスがあるか。社内にリソースがない場合に有力な選択肢となります。

- 日本語対応: 海外製のプラットフォームの場合、マニュアルやサポート窓口が日本語に完全対応しているかどうかも、スムーズな準備と運営のために必ず確認すべき点です。

メタバースイベントにおすすめのプラットフォーム15選

ここでは、ビジネス利用からエンターテインメントまで、様々な用途に対応できる代表的なメタバースプラットフォームを15種類、厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、自社の目的に合ったプラットフォームを見つけるための参考にしてください。

(情報は本記事執筆時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

| プラットフォーム名 | 提供元/開発元 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| ZIKU | 株式会社ジクウ | ブラウザベースで手軽。ビジネス利用に特化し、リード獲得機能が豊富。 | 展示会、カンファレンス、商談会 |

| cluster | クラスター株式会社 | 国内最大級。スマホからでも参加でき、エンタメ系イベントに強い。 | ライブ、ファンミーティング、コミュニティイベント |

| VRChat | VRChat Inc. | 世界最大級のソーシャルVR。自由度が非常に高く、クリエイター文化が根付いている。 | コミュニティ、交流会、バーチャルマーケット |

| XR CLOUD | monoAI technology株式会社 | 最大数万人規模の同時接続が可能。大規模カンファレンスやイベントに強み。 | 大規模カンファレンス、展示会、社内イベント |

| DOOR by NTTXR | 株式会社NTTコノキュー | NTTが提供。ブラウザで利用でき、アプリ不要。教育やビジネスでの活用が多い。 | カンファレンス、ショールーム、教育・研修 |

| V-air | 株式会社V-air | テンプレート活用で最短5営業日で公開可能。低コスト・短納期が魅力。 | 小~中規模展示会、社内イベント |

| V-expo | 株式会社m-Lab | リアルな展示会会場のような空間デザインが特徴。ブース出展形式に特化。 | 展示会、合同説明会 |

| OVICE | oVice株式会社 | 2Dのバーチャル空間。アバターを近づけるだけで会話が始まる手軽さが特徴。 | バーチャルオフィス、オンライン懇親会、交流会 |

| Spatial | Spatial Systems, Inc. | 美麗なグラフィックとアート性の高い空間が特徴。Webブラウザ、スマホ、VRに対応。 | バーチャルギャラリー、ショールーム、クリエイターイベント |

| Roblox | Roblox Corporation | ユーザー自身がゲームを制作・公開できるプラットフォーム。若年層に絶大な人気。 | ゲーム連動イベント、ブランド体験コンテンツ |

| Decentraland | Decentraland Foundation | イーサリアムブロックチェーンを基盤とした分散型プラットフォーム。土地の売買が可能。 | NFTアート展示、バーチャル不動産、コミュニティイベント |

| The Sandbox | Bacasable Global Limited | ブロックチェーンベースのプラットフォーム。ユーザーがコンテンツを作成し収益化可能。 | ゲーム、バーチャル体験、ブランドとのコラボ |

| STYLY | 株式会社STYLY | “XRアーティスト”のためのプラットフォーム。ファッションやアート分野に強い。 | バーチャル展示、アートインスタレーション、XRライブ |

| REALITY | REALITY株式会社 | スマートフォン向けアバターライブ配信アプリ。個人ユーザーの配信が中心。 | ファンミーティング、ミニライブ、ユーザー交流 |

| NEUTRANS | 株式会社Synamon | ビジネス利用に特化。高いセキュリティとカスタマイズ性が特徴。 | 会議、研修、共同作業(コラボレーション) |

① ZIKU

株式会社ジクウが提供する、ビジネス利用に特化したメタバースプラットフォームです。ブラウザベースで動作するため、参加者はアプリのインストールなしで気軽に参加できます。展示会やカンファレンスでのリード獲得を重視した設計になっており、来場者の行動履歴の分析や名刺交換機能、資料ダウンロード機能などが充実しています。

参照:株式会社ジクウ公式サイト

② cluster

クラスター株式会社が運営する、国内最大級のメタバースプラットフォームです。スマートフォン、PC、VRデバイスに対応し、幅広いユーザー層が利用しています。特に音楽ライブやファンミーティングといったエンターテインメント系のイベントで多くの実績があります。個人でも無料でワールドを作成してイベントを開催できるため、コミュニティ活動にも活発に利用されています。

参照:クラスター株式会社公式サイト

③ VRChat

米VRChat Inc.が開発・運営する、世界で最も人気のあるソーシャルVRプラットフォームの一つです。最大の魅力は、その圧倒的な自由度とカスタマイズ性にあります。ユーザー自身がワールドやアバターを制作してアップロードでき、非常に活発なクリエイターコミュニティが存在します。一方で、自由度が高い分、イベント開催には専門的な知識が必要となる上級者向けの側面もあります。

参照:VRChat Inc.公式サイト

④ XR CLOUD

monoAI technology株式会社が提供するプラットフォームで、独自開発のエンジンにより、数万人規模の大人数が同一空間に同時接続できる技術を強みとしています。大規模な国際会議や企業の全社総会、大型展示会など、他のプラットフォームでは難しい規模のイベント開催に適しています。

参照:monoAI technology株式会社公式サイト

⑤ DOOR by NTTXR

株式会社NTTコノキューが提供する、NTTグループの技術力を結集したプラットフォームです。アプリ不要で、PCやスマートフォンのブラウザから手軽にアクセスできる点が特徴です。3D空間のクオリティも高く、ビジネス用途のカンファレンスやショールーム、教育・研修分野での活用が進んでいます。

参照:株式会社NTTコノキュー公式サイト

⑥ V-air

株式会社V-airが提供する、短納期・低コストでのメタバースイベント開催を強みとするプラットフォームです。豊富なテンプレートが用意されており、最短5営業日でのイベント公開を謳っています。予算や準備期間が限られている場合の小〜中規模な展示会や社内イベントに適しています。

参照:株式会社V-air公式サイト

⑦ V-expo

株式会社m-Labが提供する、オンライン展示会に特化したプラットフォームです。リアルな展示会場のレイアウトを忠実に再現した空間デザインが特徴で、参加者はリアルの展示会に近い感覚でブースを回遊できます。出展者と来場者のマッチング機能も充実しています。

参照:株式会社m-Lab公式サイト

⑧ OVICE

oVice株式会社が提供する、2Dのバーチャル空間プラットフォームです。3Dメタバースとは異なり、2Dのマップ上でアバターを動かします。アバター同士を近づけるだけでビデオと音声が繋がり、離れると切れるという直感的な操作性が最大の特徴。バーチャルオフィスとしての利用が有名ですが、オンライン懇親会や交流会にも手軽に活用できます。

参照:oVice株式会社公式サイト

⑨ Spatial

米Spatial Systems, Inc.が提供。元々はビジネス向けのVR会議ツールとしてスタートしましたが、現在ではアートやカルチャー系のイベントプラットフォームとして進化しています。美麗なグラフィックと洗練された空間テンプレートが特徴で、NFTアートギャラリーや建築・不動産のショールームなどに活用されています。Webブラウザ、スマートフォン、VRゴーグルに対応しています。

参照:Spatial Systems, Inc.公式サイト

⑩ Roblox

米Roblox Corporationが運営する、ユーザー自身がゲームを制作して公開できるオンラインゲーミングプラットフォームです。特にα世代やZ世代の若年層から絶大な人気を誇ります。多くのグローバルブランドがRoblox内に独自のワールドを公開し、ゲームを通じてブランド体験を提供する新しいマーケティング手法として活用しています。

参照:Roblox Corporation公式サイト

⑪ Decentraland

イーサリアムのブロックチェーン技術を基盤とした、特定の企業が管理しない分散型のメタバースプラットフォームです。ユーザーは暗号資産「MANA」を使って仮想空間上の土地(LAND)を所有・売買できます。NFTアートの展示会やコミュニティ主導のイベントなどが活発に行われています。

参照:Decentraland Foundation

⑫ The Sandbox

Decentralandと同様に、ブロックチェーン技術を基盤とするユーザー主導のプラットフォームです。ボクセルアートと呼ばれる、ブロックを組み合わせたような独特のグラフィックが特徴。ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地の上で、オリジナルのゲームやジオラマ、体験コンテンツを制作し、収益化することが可能です。

参照:The Sandbox公式サイト

⑬ STYLY

株式会社STYLYが提供する、ファッションやアート、音楽といったカルチャー分野に特化したXRクリエイティブプラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、アーティストやクリエイターが直感的にXRコンテンツを制作・配信できます。都市空間と連動したARコンテンツなど、オンラインとオフラインを融合させた表現も得意としています。

参照:株式会社STYLY公式サイト

⑭ REALITY

REALITY株式会社が運営する、スマートフォン向けのアバターライブ配信アプリがベースのプラットフォームです。ユーザーは簡単に自分だけのアバターを作成し、バーチャルライブ配信を行えます。企業イベントというよりは、個人クリエイターやVTuberがファンと交流するためのイベントに多く利用されています。

参照:REALITY株式会社公式サイト

⑮ NEUTRANS

株式会社Synamonが開発・提供する、ビジネス利用に特化したVR/メタバースプラットフォームです。高いセキュリティ要件が求められる企業の会議や研修、設計レビュー、共同作業といった用途に強みを持ちます。PCVRだけでなくスタンドアロンVRにも対応し、マルチデバイスでの利用が可能です。

参照:株式会社Synamon公式サイト

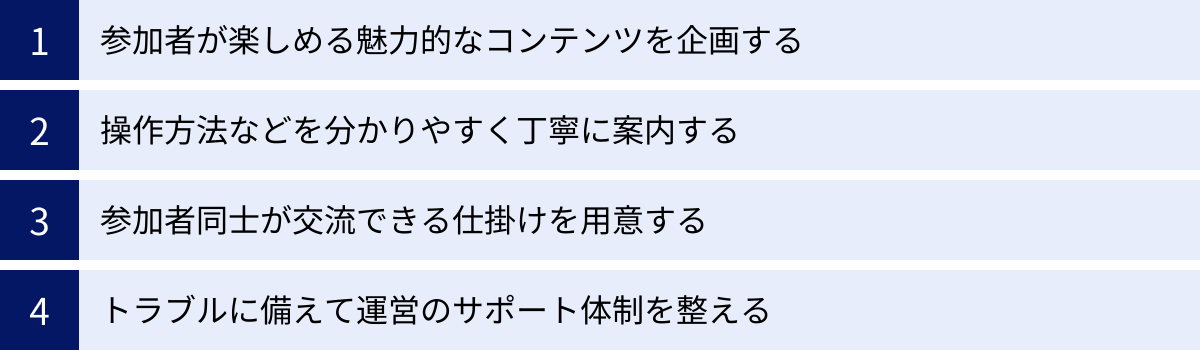

メタバースイベントを成功させるための4つのコツ

優れたプラットフォームを選び、計画通りに準備を進めても、最後の詰めが甘いと参加者の満足度は高まりません。ここでは、イベントを成功に導き、「参加してよかった」と思ってもらうための4つの実践的なコツを紹介します。

① 参加者が楽しめる魅力的なコンテンツを企画する

メタバースイベントの成否は、コンテンツの魅力に大きく左右されます。単に講演を聴いたり、資料を見たりするだけでは、参加者はすぐに飽きてしまいます。

- インタラクティブ性の追求: 参加者が受け身になる時間を減らし、能動的に関与できる仕掛けを盛り込みましょう。例えば、製品展示であれば、ただ眺めるだけでなく、3Dモデルを手に取って分解・組み立てができるようにする。カンファレンスであれば、聴講者からの質問にリアルタイムで答えたり、投票機能で意見を求めたりする。

- ゲーミフィケーションの活用: 会場内に隠されたアイテムを探す「宝探しゲーム」、クイズに正解すると限定アバターアイテムがもらえる「クイズラリー」、参加者全員で巨大なアートを完成させる共同作業など、ゲーム要素を取り入れることで、参加者は楽しみながら自然と会場内を回遊し、コンテンツに深く触れてくれます。

- 非日常的な体験の提供: 「メタバースでしかできない体験」を意識することが重要です。現実では不可能な場所(宇宙空間、深海など)を舞台にしたり、アバターで空を飛んで会場を遊覧できるようにしたりと、参加者の記憶に残るサプライズを用意しましょう。

② 操作方法などを分かりやすく丁寧に案内する

参加者の中には、メタバースに初めて触れる人も少なくありません。こうしたIT初心者への配慮が、イベント全体の満足度を大きく向上させます。

- 事前の丁寧なガイダンス: イベント登録者に対して、推奨されるPCスペックや通信環境、アプリのインストール手順、アバターの作成方法、基本的な操作方法(移動、会話、リアクションなど)をまとめたガイドを、メールや特設サイトで事前に提供しましょう。図や短い動画を用いると、より分かりやすくなります。

- チュートリアルエリアの設置: イベント会場に入ってすぐの場所に、操作方法を練習できる「チュートリアルエリア」や「操作練習場」を設けることをお勧めします。ここで基本的な操作に慣れてもらうことで、その後のイベント体験がスムーズになります。

- ヘルプデスクと案内スタッフ: 会場内には、操作方法や技術的なトラブルに関する質問に答える「ヘルプデスク」を必ず設置しましょう。また、「?」マークを付けた案内役のアバターが会場内を巡回し、困っている様子の参加者に積極的に声をかけるといった、能動的なサポートも非常に効果的です。

③ 参加者同士が交流できる仕掛けを用意する

メタバースの大きな魅力である「参加者同士のコミュニケーション」は、自然に発生するのを待つだけでは不十分です。主催者側が意図的に交流を促す仕掛けを用意することが重要です。

- 交流の「きっかけ」を作る: ただ広い空間を用意するだけでは、参加者はどこで誰と話せば良いか分からず、孤立してしまいがちです。「特定のテーマについて語り合う小部屋」「同じ趣味を持つ人が集まるテーブル」など、共通の話題で会話を始められるようなエリア分けが有効です。

- アイスブレイクの企画: イベントの冒頭や途中に、簡単な自己紹介タイムや、チームに分かれて挑戦するミニゲームといったアイスブレイクの時間を設けましょう。少しでも会話を交わすことで、その後のコミュニケーションのハードルがぐっと下がります。

- 偶発性をデザインする: 休憩スペースやカフェエリアのような、明確な目的がなくとも人々が自然と集まる場所を設計することも大切です。こうした場所での何気ない雑談から、思わぬビジネスチャンスや新しい人間関係が生まれることがあります。

④ トラブルに備えて運営のサポート体制を整える

どれだけ入念に準備をしても、本番では何かしらのトラブルが発生する可能性があります。重要なのは、トラブルが起きた際にいかに迅速かつ冷静に対処できるかです。

- 専門のサポートチームの配置: 「ログインできない」「音声が聞こえない/届かない」「画面が固まる」といった技術的な問い合わせに専門で対応するチームを編成します。イベント会場内とは別に、専用のチャットサポート窓口や電話窓口を用意しておくと、スムーズに対応できます。

- 役割分担の明確化: 司会進行、登壇者サポート、参加者アテンド、テクニカルサポートなど、運営スタッフ一人ひとりの役割と責任範囲を明確にしておきます。誰が何に責任を持つかを決めておくことで、問題発生時に迅速なエスカレーションが可能になります。

- トラブルシューティングマニュアルの準備: リハーサルなどを通じて、想定されるトラブルとその対処法をまとめたマニュアル(FAQ)を作成し、全スタッフで共有しておきましょう。これにより、誰が対応しても一定の品質でサポートを提供できるようになり、参加者の不安を速やかに解消できます。万全のサポート体制は、参加者に安心感を与え、イベントの信頼性を高める上で不可欠です。

まとめ

本記事では、メタバースイベントの基本概念から、従来のオンラインイベントとの違い、具体的なメリット・デメリット、開催費用、準備ステップ、プラットフォームの選び方、そして成功のためのコツまで、幅広く掘り下げてきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- メタバースイベントは、アバターを介して3D仮想空間に参加するイベントであり、リアルイベントのような「臨場感」と、オンラインの利便性を両立できる新しい手法です。

- 「グローバルな集客力」「コスト削減」「新しい顧客体験」「詳細なデータ分析」といった多くのメリットがある一方で、「参加の技術的ハードル」や「通信環境への依存」といった課題も存在します。

- 開催費用は、数十万円のパッケージプランから数千万円を超えるフルオーダーメイドまで様々です。成功のためには、まず「何のために、誰に向けて開催するのか」という目的とターゲットを明確にすることが何よりも重要です。

- プラットフォーム選びでは、「目的との適合性」「操作性」「カスタマイズ性」「サポート体制」の4つのポイントを総合的に比較検討することが失敗を避ける鍵となります。

- イベントを成功に導くには、プラットフォームの機能に頼るだけでなく、「参加者が楽しめるインタラクティブなコンテンツ」「初心者への丁寧な案内」「交流を促す仕掛け」「万全のトラブル対応体制」といった、主催者側の細やかな配慮と運営努力が不可欠です。

メタバースは、もはや一部の先進企業だけのものではありません。この記事で紹介した知識とステップを踏まえれば、どのような企業でもメタバースイベントの開催を具体的に検討できるはずです。まずは小規模な社内イベントから試してみるなど、自社に合った形で第一歩を踏み出し、この新しいコミュニケーションの可能性を体感してみてはいかがでしょうか。