近年、スマートフォンをかざすだけで現実世界にデジタル情報が浮かび上がる「AR(拡張現実)」技術が、私たちの生活やビジネスに急速に浸透しています。中でも、名刺やパンフレット、商品パッケージといった身近な紙媒体に新たな価値を生み出す「ARカード」が、多くの企業やクリエイターから注目を集めています。

ARカードは、受け取った人に驚きと感動を与え、記憶に残る体験を提供できる強力なコミュニケーションツールです。しかし、「ARカードって具体的に何ができるの?」「作るのが難しそう…」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

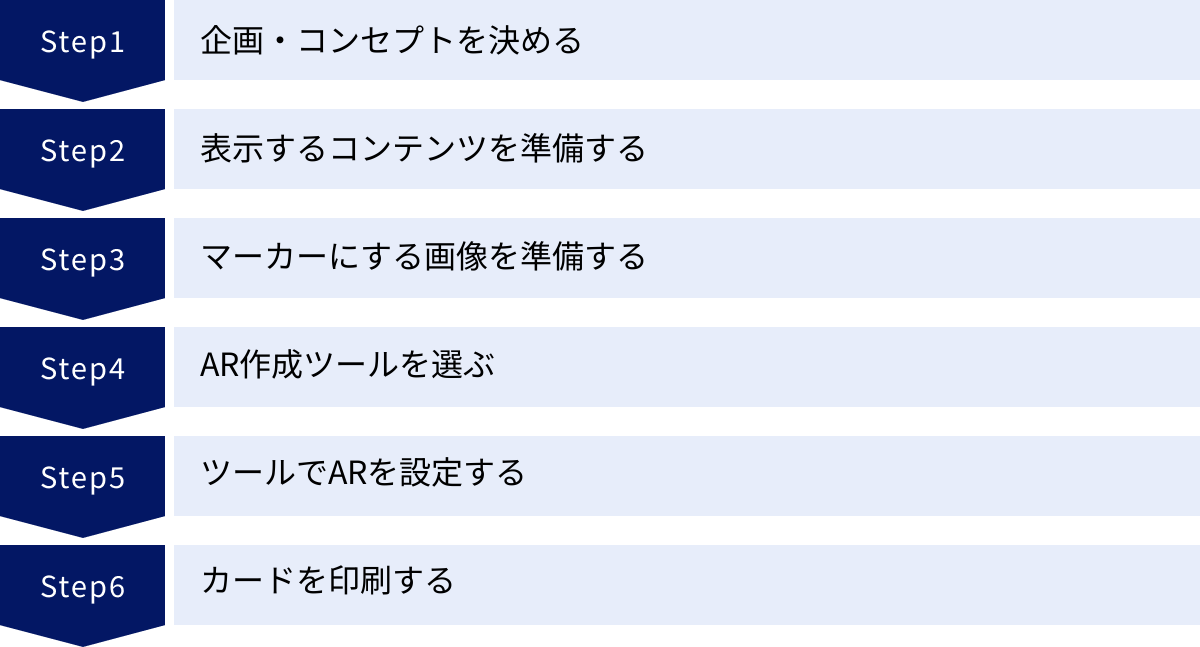

この記事では、ARカードの基本的な仕組みから、ビジネスにもたらす具体的なメリット、制作する上での注意点まで、網羅的に解説します。さらに、初心者でも実践できるARカードの作り方を6つのステップに分けて詳しく紹介し、おすすめの作成ツールもご紹介します。

本記事を読めば、ARカードの全体像を深く理解し、自社のプロモーションや個人のクリエイティブ活動にAR技術を活かすための第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

ARカードとは

ARカードとは、特定の画像(マーカー)が印刷されたカードにスマートフォンやタブレットのカメラをかざすと、画面上の現実の風景に重ねて、3Dモデルや動画、アニメーションといったデジタルコンテンツが表示される仕組みを持つカードのことです。

紙という物理的な媒体の「手触り」や「所有感」と、デジタルコンテンツの「インタラクティブ性」や「情報量の多さ」を融合させた、新しい形のコミュニケーションツールと言えます。例えば、名刺にかざすと自己紹介動画が再生されたり、商品カタログにかざすと製品の3Dモデルが360度回転して見えたり、キャラクターカードにかざすとそのキャラクターが動き出して特別なメッセージを話してくれたりします。

これまで静的な情報しか伝えられなかった紙媒体が、AR技術によって動きや音、双方向性を備えたダイナミックなメディアへと進化します。この「驚き」と「楽しさ」を伴う体験は、受け手の印象に強く残り、従来の広告や販促物とは一線を画す効果が期待できるため、マーケティングやブランディング、エンターテインメントなど、幅広い分野で活用が進んでいます。

AR(拡張現実)の基本

ARカードを深く理解するためには、その基盤となるAR(Augmented Reality:拡張現実)技術の基本を知っておくことが重要です。

ARとは、現実世界にコンピューターグラフィックス(CG)などのデジタル情報を付加し、現実を「拡張」する技術の総称です。スマートフォンのカメラを通して見る現実の風景に、あたかもその場に存在するかのようにデジタルコンテンツを重ねて表示します。

ARとしばしば比較される技術に、VR(Virtual Reality:仮想現実)やMR(Mixed Reality:複合現実)があります。それぞれの違いを理解することで、ARの特性がより明確になります。

- AR(拡張現実): 現実世界が主体。現実の風景にデジタル情報を「付加」する技術。スマートフォンやスマートグラスを通して体験するのが一般的です。

- VR(仮想現実): デジタル空間が主体。専用のヘッドセットを装着し、視界のすべてをCGで構成された仮想世界に置き換える技術。現実世界とは完全に切り離された没入体験が特徴です。

- MR(複合現実): ARとVRを融合させたような技術。専用のゴーグルを通して、現実世界とデジタル情報を高度に一体化させます。例えば、現実の机の上にデジタルなオブジェクトを置き、それを手で操作するようなことが可能です。デジタル情報が現実の物理法則に影響されるなど、より現実に溶け込んだ表現ができます。

ARカードは、この中でも最も手軽に体験できるAR技術の一つの応用例です。多くの人が日常的に使用しているスマートフォンをデバイスとして利用するため、特別な機材を必要とせず、幅広い層にアプローチできるのが大きな強みです。

このAR技術は、スマートフォンの高性能化によって飛躍的に発展しました。カメラ性能の向上はもちろん、デバイスの位置や傾きを検知する「加速度センサー」や「ジャイロセンサー」、方角を知るための「デジタルコンパス」、そしてGPSといった各種センサーが、現実空間とデジタル情報を正確に連携させるために重要な役割を担っています。

5G(第5世代移動通信システム)の普及も、ARの進化を後押ししています。大容量・低遅延の通信が可能になることで、より高精細な3Dモデルや長時間の動画コンテンツもスムーズにストリーミング再生できるようになり、AR体験の質は今後さらに向上していくと予想されます。こうした技術的背景から、ARはゲームやエンターテインメント分野だけでなく、教育、医療、製造、小売など、あらゆる産業での活用が期待される成長分野となっています。ARカードは、その入り口として、非常にポテンシャルの高いツールなのです。

ARカードの仕組み

ARカードがどのようにして現実世界にデジタルコンテンツを浮かび上がらせるのか、その技術的な仕組みは、大きく分けて「マーカー型AR」と「マーカーレス型AR」の2種類に分類されます。現在、一般的に「ARカード」と呼ばれるものの多くは、前者の「マーカー型AR」の技術を利用しています。

マーカー型AR

マーカー型ARは、特定の画像や図形を「マーカー」として事前にシステムに登録しておき、カメラがそのマーカーを認識(トラッキング)することをきっかけ(トリガー)として、紐づけられたARコンテンツを表示する方式です。ARカードの心臓部とも言える技術であり、その仕組みは以下のステップで成り立っています。

- マーカーの認識: ユーザーがスマートフォンのカメラをARカードにかざします。アプリやWebブラウザは、カメラの映像からリアルタイムで特徴点を抽出し、事前に登録されたマーカー画像と照合します。

- コンテンツの取得: マーカーが正しく認識されると、システムはそのマーカーに紐づけられているデジタルコンテンツ(動画、3Dモデル、音声など)のデータを、インターネット上のサーバーからダウンロードします。

- コンテンツの重畳表示: システムは、カメラ映像の中のマーカーの位置、角度、大きさを常に計算し続けます。そして、その計算結果に合わせて、取得したデジタルコンテンツを画面上の適切な位置に重ねて表示します。これにより、あたかもマーカーの上や周辺にコンテンツが実在するかのような視覚効果が生まれます。

このマーカー型ARの最大の利点は、特定の「モノ」(この場合はカード)と情報を強固に結びつけられる点です。商品パッケージ、ポスター、雑誌広告など、あらゆる印刷物をARの入り口に変えることができます。

マーカーに適した画像とは?

マーカーの認識精度は、AR体験の質を左右する非常に重要な要素です。一般的に、以下のような特徴を持つ画像がマーカーとして適しているとされています。

- 複雑で特徴点が多い: 線や角、色の境界などが多く、複雑なデザインの画像は、システムが特徴を捉えやすく、認識精度が高まります。シンプルな図形や単色のベタ塗りは、特徴点が少なく認識されにくいため避けるべきです。

- コントラストが明確: 明るい部分と暗い部分の差がはっきりしている画像は、特徴が際立ち、認識しやすくなります。

- 独自性がある: 他の画像と似ていない、ユニークなデザインであるほど、誤認識のリスクが低減します。企業のロゴやオリジナルのイラストなどが適しています。

- 繰り返しパターンが少ない: 同じ模様が連続するデザインは、システムが位置を特定しにくくなるため不向きです。

逆に、写真の中でも空や壁など、のっぺりとした部分が多いものや、光沢のある素材に印刷されて光を強く反射してしまうもの、円形のように回転の判別が難しい対称的な図形は、マーカーとして機能しにくい場合があります。ARカードを制作する際は、このマーカー画像の選定とデザインが成功の鍵を握ると言っても過言ではありません。

マーカーレス型AR

マーカーレス型ARは、その名の通り、特定のマーカーを必要とせずにARコンテンツを表示する方式です。カメラが捉えている現実空間そのものの特徴を認識して動作します。主に以下の2つのタイプがあります。

- 空間認識型AR(SLAM技術):

SLAM(Simultaneously Localization and Mapping)は、「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う」技術です。スマートフォンのカメラやセンサーを使い、床や壁、テーブルといった現実空間の平面や凹凸をリアルタイムで認識・マッピングします。そして、ユーザーが画面上をタップした場所などに、ARオブジェクトを正確に配置できます。

この技術の代表例が、家具の試し置きアプリです。自分の部屋の床をカメラで認識させ、実物大のソファやテーブルの3Dモデルを配置して、購入前にサイズ感や部屋との相性を確認できます。ARカードのように特定の「モノ」を必要としないため、より自由度の高いAR体験が可能です。 - GPS連動型AR(ロケーションベースAR):

GPS(全地球測位システム)を利用して、ユーザーの現在地情報に基づいてARコンテンツを表示する方式です。特定の場所(観光名所、店舗、イベント会場など)に到着すると、その場所に関連した情報やキャラクターがスマートフォンの画面上に現れます。

世界的に大ヒットしたゲームアプリ「Pokémon GO」がこの技術の最も有名な例です。ユーザーは現実世界を歩き回り、地図上の特定のポイントでポケモンを捕まえたり、アイテムを入手したりします。観光地のデジタルスタンプラリーや、街歩きナビゲーションなどにも活用されています。

ARカードにおけるマーカーレス型の可能性

厳密には「カード」を必要としないマーカーレス型ですが、ARカードの文脈で応用することも考えられます。例えば、イベントの招待状自体は普通のカードですが、「会場に到着してこのアプリを起動すると、特別なウェルカムメッセージが表示されます」といった仕掛けは、GPS連動型ARの活用例と言えるでしょう。

以下に、マーカー型ARとマーカーレス型ARの主な違いを表にまとめます。

| 項目 | マーカー型AR | マーカーレス型AR |

|---|---|---|

| トリガー(きっかけ) | 特定の画像(マーカー) | 周囲の空間(平面など)、GPS情報 |

| 主な用途 | 印刷物との連動、商品プロモーション、トレーディングカード | 家具の試し置き、ナビゲーション、ゲーム、仮想オブジェクトの設置 |

| メリット | ・導入が比較的容易で低コスト ・特定の「モノ」に情報を紐づけやすい ・ユーザーに体験のきっかけを与えやすい |

・マーカーが不要で体験の自由度が高い ・より没入感のあるリアルな体験を提供可能 ・広い空間を活用できる |

| デメリット | ・マーカーが必要 ・マーカーが隠れたり汚れたりすると認識できない ・体験できる場所がマーカーのある場所に限定される |

・高度な空間認識技術が必要 ・開発コストが高くなる傾向がある ・周囲の環境(明るさなど)に影響されやすい |

ARカードを制作する際は、主にマーカー型ARの技術を利用することになりますが、AR技術全体の仕組みを理解しておくことで、より創造的で効果的な企画を立てられるようになります。

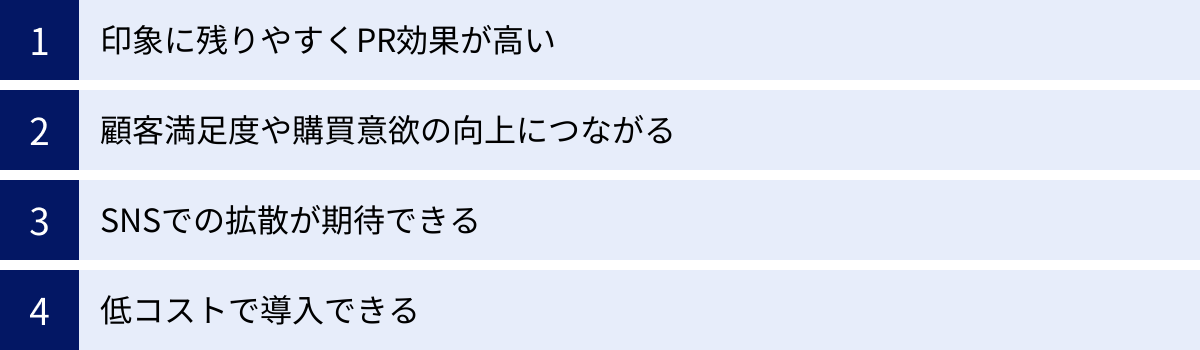

ARカードを導入する4つのメリット

ARカードは、単に目新しいだけでなく、ビジネスにおいて具体的かつ測定可能なメリットをもたらすポテンシャルを秘めています。なぜ今、多くの企業がARカードをプロモーションやブランディングに活用しようとしているのでしょうか。ここでは、その主な4つのメリットを深掘りして解説します。

① 印象に残りやすくPR効果が高い

ARカードがもたらす最大のメリットは、受け手に強烈なインパクトを与え、記憶に深く刻み込まれる点です。

従来の紙媒体は、その性質上、伝えられる情報が静的(文字や写真)であり、情報量にも物理的な限界がありました。しかし、ARカードは、その制約を取り払います。スマートフォンをかざすというワンアクションで、カードから動画が流れ出したり、3Dモデルが飛び出してきたりする体験は、受け手にとって「驚き」と「感動」を伴うイベントとなります。

心理学において、予期せぬ出来事やポジティブな驚き(サプライズ)は、人の感情を強く揺さぶり、記憶の定着を促進することが知られています。ARカードはこの「サプライズ効果」を意図的に作り出すことができ、企業や製品、サービスに対する認知度と記憶度を飛躍的に高めます。

例えば、一般的な会社案内パンフレットの場合、読んでもらえるかどうかは受け手の興味次第であり、多くの情報は読み飛ばされてしまうかもしれません。しかし、パンフレットの社長挨拶の顔写真にARを仕込み、そこから社長自身がビジョンを語りかける動画が再生されたらどうでしょうか。受け手は思わず見入ってしまい、その企業のメッセージや情熱をより深く、そして感情的に受け取ることができます。

このように、ARカードは情報を「読ませる」のではなく「体験させる」メディアです。能動的な体験を通じて得られた情報は、単に受動的に得た情報よりも格段に記憶に残りやすく、強力なPR効果を発揮するのです。

② 顧客満足度や購買意欲の向上につながる

ARカードは、顧客とのエンゲージメント(関係性)を深め、満足度を高めるための優れたツールです。

AR体験は、情報提供に「楽しさ」というエンターテインメント性を加えます。これは、顧客に「企業から有益な体験を提供してもらえた」という付加価値を感じさせ、ブランドに対するポジティブな感情(ブランドロイヤルティ)を育むことにつながります。

さらに、ARは顧客の購買決定プロセスを強力に後押しします。特に、購入前に実物を確認できないECサイトやカタログ通販において、その効果は絶大です。

- 購入前の不安解消: アパレル商品のカタログで、モデルが着用している服のAR動画を見せることで、生地の質感や動きのあるデザインをよりリアルに伝えられます。家具や家電であれば、前述のマーカーレス型ARの応用で、自宅の部屋に実物大の3Dモデルを配置し、サイズ感や色合いが部屋に合うかを事前にシミュレーションできます。これにより、「思っていたイメージと違った」という購入後のミスマッチを防ぎ、顧客は安心して購買を決定できます。

- 直感的な理解の促進: 複雑な機能を持つ製品や、組み立てが必要な商品のパッケージにARを導入するケースも有効です。取り扱い説明書を読むのが苦手な人でも、AR動画で使い方や組み立て方をステップバイステップで見せることで、製品の魅力を直感的に理解し、利用ハードルを下げることができます。

- 購買へのスムーズな誘導: ARコンテンツ内に「詳しくはこちら」「購入する」といったボタンを設置し、タップするとECサイトの商品ページに直接遷移するよう設計することも可能です。ARによる魅力的な体験から、実際の購買アクションまでをシームレスに繋ぐことで、コンバージョン率の向上が期待できます。

これらの体験は、顧客にとって単なる商品購入以上の価値となり、高い顧客満足度とリピート購入へと結びついていきます。

③ SNSでの拡散が期待できる

ARカードが提供するユニークで視覚的に面白い体験は、SNSとの親和性が非常に高いという特徴があります。

ARコンテンツ、特にキャラクターと一緒に写真が撮れる「ARフォトフレーム」や、面白い動きをする3Dアニメーションなどは、ユーザーに「これを誰かに見せたい」「シェアしたい」という動機を自然に喚起します。ユーザーが自らの手で撮影・編集し、発信するコンテンツはUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)と呼ばれ、現代のマーケティングにおいて極めて重要な役割を果たします。

企業側からの一方的な広告メッセージとは異なり、UGCは友人や知人といった一般ユーザーからの「リアルな声」として受け取られるため、信頼性が高く、共感を呼びやすい傾向があります。ARカードをきっかけにUGCが生まれ、それがInstagram、X(旧Twitter)、TikTokといったSNSプラットフォームで拡散されれば、いわゆる「バズ」が起こり、企業が想定していなかった範囲にまで認知が広がる可能性があります。

このバイラル・マーケティング(口コミによる拡散)効果を最大化するためには、ユーザーがシェアしたくなるような仕掛けを意図的に組み込むことが重要です。

- シェア機能の実装: AR体験画面に、スクリーンショット撮影ボタンやSNSへのシェアボタンを分かりやすく配置する。

- ハッシュタグキャンペーン: 「#(ブランド名)AR」などのオリジナルのハッシュタグを用意し、そのハッシュタグを付けて投稿してくれた人の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施する。

- 限定コンテンツ: イベント会場や特定期間でしか体験できない限定ARコンテンツを提供し、希少性を高める。

このように、ARカードは単体の販促ツールとして完結するのではなく、SNSを巻き込んだ拡散戦略の中核として機能させることで、広告費を抑えながら絶大なプロモーション効果を生み出す可能性を秘めています。

④ 低コストで導入できる

「ARのような最新技術は導入コストが高いのでは?」と懸念されるかもしれませんが、ARカードは他の広告手法と比較して、比較的低コストで導入できる点も大きなメリットです.

かつてARコンテンツを開発するには、専門的なプログラミング知識を持つエンジニアや高価なソフトウェアが必要不可欠でした。しかし近年、技術のコモディティ化が進み、プログラミング不要で直感的にARコンテンツを作成・管理できるクラウド型の「AR作成ツール」が数多く登場しています。

これらのツールの多くは月額制のサービスとして提供されており、数万円程度のプランから利用できるものも少なくありません。中には無料プランを提供しているツールもあり、まずはスモールスタートでARの効果を試してみたいというニーズにも応えられます。

テレビCMや新聞広告、大規模なオフラインイベントの開催など、従来のマス広告にかかる莫大な費用と比較すれば、ARカードの導入コストは格段に低いと言えます。また、名刺やパンフレット、商品パッケージといった既存の印刷物をそのまま活用できるため、全く新しい媒体を一から作り出す必要がなく、印刷コスト以外の追加費用を抑えられる場合が多いのも魅力です。

もちろん、表示させる動画や3Dモデルの制作に別途費用はかかりますが、それらを内製したり、フリー素材を活用したりすることで、さらにコストを圧縮することも可能です。

SNSでの拡散効果なども考慮に入れれば、ARカードは非常に費用対効果(ROI)の高い施策となり得ます。初期投資を抑えつつ、インパクトのあるプロモーションを実現したいと考える企業にとって、ARカードは極めて有効な選択肢の一つです。

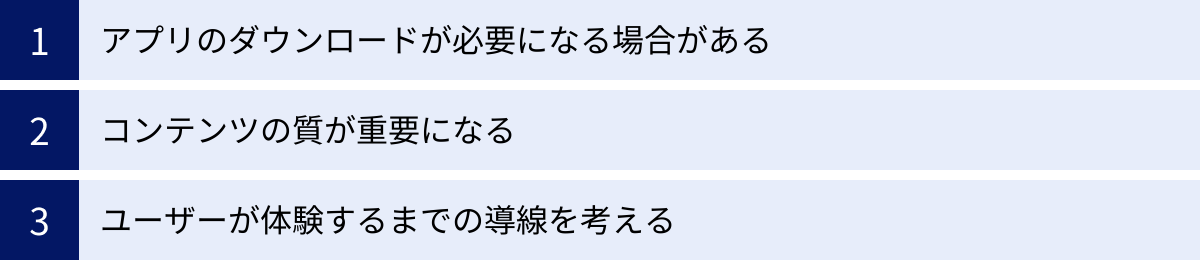

ARカード制作の注意点

ARカードは多くのメリットを持つ一方で、その効果を最大限に引き出すためには、企画・制作段階で留意すべきいくつかの注意点が存在します。これらの課題を事前に理解し、対策を講じることで、ユーザーをがっかりさせることなく、スムーズで満足度の高いAR体験を提供できます。

アプリのダウンロードが必要になる場合がある

AR体験を提供する方法は、大きく分けて「アプリ型」と「WebAR(アプリレスAR)」の2種類があります。この選択が、ユーザー体験の最初のハードルに大きく影響します。

- アプリ型AR: ARを体験するために、App StoreやGoogle Playから専用のアプリケーションをダウンロード・インストールする必要がある方式です。

- メリット: スマートフォンのネイティブ機能を最大限に活用できるため、高精細なグラフィックや複雑なインタラクションなど、リッチで安定したAR体験を提供しやすいのが特徴です。一度アプリをダウンロードしてもらえれば、プッシュ通知で新しいコンテンツの案内を送るなど、継続的なコミュニケーションも可能です。

- デメリット: 最大の課題は、アプリのダウンロードとインストールがユーザーにとって手間となり、離脱の原因になることです。「面白そうだけど、アプリを入れるのは面倒…」と感じるユーザーは少なくありません。スマートフォンのストレージ容量を気にする人もいます。この「アプリの壁」を乗り越えてもらうための、よほど強い動機付けが必要になります。

- WebAR(ウェブAR): 専用アプリを必要とせず、スマートフォンの標準ウェブブラウザ(SafariやChromeなど)上でARを体験できる方式です。ユーザーは、カードに印刷されたQRコードを読み取るだけで、すぐにAR体験を開始できます。

- メリット: アプリのダウンロードが不要なため、ユーザーが体験を始めるまでのハードルが劇的に下がります。これにより、離脱率を大幅に低減し、より多くの人にARを体験してもらえる可能性が高まります。

- デメリット: ブラウザ上で動作するため、アプリ型に比べて利用できる機能に一部制限があったり、動作の安定性がスマートフォンの機種やOS、ブラウザのバージョンに依存したりする場合があります。しかし、近年の技術向上により、WebARでも非常に高品質な体験が可能になってきています。

どちらを選ぶべきか?

企画の目的によって最適な選択は異なりますが、不特定多数の人に手軽に体験してもらいたい広告やプロモーション用途であれば、WebARが第一候補となることが多いでしょう。一方で、特定のファン層に向けた継続的なコンテンツ配信や、高度なゲーム性を持つ企画の場合は、アプリ型にメリットがあります。

アプリ型を選択する場合は、「アプリをダウンロードすると限定の壁紙がもらえる」といったインセンティブを用意したり、ダウンロード手順をイラストで分かりやすく解説したリーフレットを同梱したりするなど、ユーザーの手間を軽減し、モチベーションを高める工夫が不可欠です。

コンテンツの質が重要になる

ARという技術の目新しさだけでユーザーが驚き、満足してくれた時代は終わりつつあります。スマートフォンの普及とともにAR体験の機会も増え、ユーザーの目も肥えてきています。そのため、中途半端なクオリティのコンテンツは、かえってブランドイメージを損なう危険性すらあります。

ARカードを成功させるためには、「ARで何を見せるか」というコンテンツの質が極めて重要です。

- 期待値を超える体験の提供: ユーザーは「スマホをかざすと何が起こるんだろう?」という期待感を持ってアクションを起こします。その期待を裏切らない、あるいは良い意味で裏切るような、質の高いコンテンツを用意する必要があります。例えば、単にロゴの3Dモデルがポンと表示されるだけでは、すぐに飽きられてしまいます。そのロゴがアニメーションで変形したり、タップすると製品情報が表示されたりといった、インタラクティブな要素を加えることが重要です。

- 情報の有益性とエンターテインメント性の両立: コンテンツは、ユーザーにとって「面白い」または「役に立つ」ものでなければなりません。製品の使い方を解説する動画であれば、プロが監修した分かりやすい内容にする。キャラクターが登場するのであれば、ファンが喜ぶような限定のセリフや動きを用意するなど、企画段階で「このAR体験を通じて、ユーザーにどんな価値を提供したいのか」を徹底的に突き詰める必要があります。

- 技術的なクオリティ: 3Dモデルの作り込みが甘かったり、動画の画質が荒かったりすると、一気にチープな印象を与えてしまいます。また、コンテンツのデータ容量が大きすぎると、読み込みに時間がかかり、ユーザーは待っている間に興味を失ってしまいます。モデルのポリゴン数やテクスチャサイズ、動画のビットレートなどを適切に最適化し、スムーズな体験を実現するための技術的な配慮も欠かせません。

ARはあくまで「表現手法」の一つです。その手法を使って何を伝えるかが本質であり、コンテンツの企画と作り込みにこそ、最も時間と労力をかけるべきです。

ユーザーが体験するまでの導線を考える

どんなに素晴らしいARコンテンツを用意しても、そもそもAR機能の存在にユーザーが気づかなければ、体験してもらうことすらできません。また、体験方法が分かりにくければ、途中で諦めてしまいます。ARカードを渡してから、ユーザーがストレスなくAR体験を楽しみ終えるまでの一連の流れ、すなわち「体験導線」を丁寧に設計することが不可欠です。

- ARの存在を知らせる: カードのデザインを見ただけでは、AR機能が搭載されているとは分かりません。「スマートフォンをかざして、飛び出す動画を見よう!」といった、具体的なアクションを促すキャッチコピー(Call to Action)や、「スマホをかざす」ことを示すアイコンを、カードの目立つ場所に分かりやすく記載する必要があります。

- 体験方法の明示: ユーザーがAR初心者である可能性を常に念頭に置くべきです。

- 「専用アプリ『〇〇』をダウンロード」または「QRコードをカメラで読み取り」

- 「カメラへのアクセスを許可」

- 「カードの〇〇のイラストにカメラをかざす」

といった具体的な手順を、イラストや簡単なテキストで示すことが親切です。この説明をカードの裏面に記載したり、WebARの場合はARを起動する前のウェブページで説明したりするなどの工夫が考えられます。

- 体験環境への配慮: ARは、ある程度の明るさがある場所でないとマーカーをうまく認識できない場合があります。また、通信環境が悪い場所ではコンテンツのダウンロードに時間がかかります。「明るい場所でお試しください」「Wi-Fi環境でのご利用を推奨します」といった注意書きを添えることも、ユーザーのストレスを軽減する上で有効です。

ユーザーがつまずきそうなポイントを事前に予測し、先回りして解決策を提示する。このUX(ユーザーエクスペリエンス)デザインの視点が、ARカードの成功率を大きく左右します。

ARカードの作り方【6ステップ】

ここからは、実際にARカードを制作するための具体的な手順を6つのステップに分けて解説します。専門的な知識がない方でも、この流れに沿って進めることで、オリジナルのARカードを作成できます。

① 企画・コンセプトを決める

すべての制作活動と同様に、ARカード作りもまずは「何を、誰に、なぜ届けたいのか」という企画・コンセプトの設計から始まります。この最初のステップが、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な工程です。

技術的な側面から考え始めるのではなく、まずは以下の5W1Hを明確にしましょう。

- Why(なぜ): なぜARカードを作るのか?(目的)

- 例:新商品の認知度を向上させたい、名刺交換で強い印象を残したい、イベント来場者の満足度を高めたい、ファンのエンゲージメントを深めたい など

- Who(誰に): 誰にこのAR体験を届けたいのか?(ターゲット)

- 例:20代の女性、BtoBの取引先担当者、アニメ好きの若者、ファミリー層 など。ターゲットの具体的な人物像(ペルソナ)を設定すると、より刺さるコンテンツを考えやすくなります。

- What(何を): 何をARで表示させるのか?(コンテンツ)

- 例:製品の3Dモデル、開発者インタビュー動画、キャラクターからのメッセージ、限定フォトフレーム など。ターゲットが喜び、目的達成に繋がるコンテンツは何かを考えます。

- Where(どこで): どこでARを体験してもらうのか?(シーン)

- 例:展示会のブース、店舗、自宅、イベント会場 など。体験シーンを想定することで、周囲の環境(明るさ、騒音など)に合わせたコンテンツ内容を検討できます。

- When(いつ): いつARを体験してもらうのか?(タイミング)

- 例:商品購入時、イベント開催期間中、新年の挨拶として など。期間限定のコンテンツは、希少性を高める効果があります。

- How(どのように): どのようにARを体験させるのか?(提供方法)

- 例:WebARで手軽に体験させる、アプリでリッチな体験を提供する など。

この企画フェーズで、AR体験を通じてユーザーにどのような感情を抱かせ、どのような行動を促したいのかというゴールを明確に定義することが、後の工程での判断基準となり、プロジェクトの成功確率を大きく高めます。

② 表示するコンテンツを準備する

企画が固まったら、ARで表示させるデジタルコンテンツを具体的に準備します。コンテンツの種類は多岐にわたりますが、主に以下のようなものが挙げられます。

- 動画: 製品紹介、CM、インタビュー、メッセージビデオ、アニメーションなど。最も手軽で情報量も多く、汎用性の高いコンテンツです。

- 3Dモデル: 製品やキャラクターのCGモデル。ユーザーが自由に回転・拡大・縮小して見ることができ、インタラクティブ性が高い体験を提供できます。

- 画像・スライドショー: 複数の画像を順番に表示させる形式。フォトギャラリーや簡易的なプレゼンテーションとして活用できます。

- 音声: BGM、効果音、ナレーション、ボイスメッセージなど。視覚情報に聴覚情報を加えることで、没入感を高めます。

- ボタン(リンク): 「公式サイトへ」「SNSでシェア」「購入する」といったボタンをAR空間に表示し、タップすると指定のWebページに遷移させることができます。

これらのコンテンツの準備方法は、予算やスキルに応じて様々です。

- 自社で制作(内製):

- 動画:スマートフォンやデジタルカメラで撮影し、無料の編集ソフトで編集する。

- 3Dモデル:Blenderなどの無料3D制作ソフトを使って自作する。専門的なスキルが必要です。

- 画像・音声:自ら撮影・録音する。

- 素材サイトの活用:

- 有料・無料のストックフォトサイトや、3Dモデルのマーケットプレイス(Sketchfabなど)、フリーBGMサイトなどを活用して素材を調達します。

- 専門業者への依頼(外注):

- 映像制作会社や3Dモデラー、デザイナーなどのプロに依頼します。クオリティは高くなりますが、その分コストがかかります。

コンテンツを準備する際の重要な注意点は、データ容量の最適化です。ファイルサイズが大きすぎると、ARの読み込みに時間がかかり、ユーザー体験を著しく損ないます。動画であれば長すぎないか、ビットレートは適切か。3Dモデルであればポリゴン数やテクスチャサイズは大きすぎないか。各AR作成ツールが推奨する仕様を確認し、それに合わせてデータを軽量化する作業が不可欠です。

③ マーカーにする画像を準備する

次に、ARコンテンツを起動させるためのトリガーとなる「マーカー画像」を準備します。このマーカーが、実際にカードに印刷されるデザインの核となります。

「ARカードの仕組み」のセクションで解説した通り、マーカーの認識しやすさはAR体験の安定性に直結します。以下のポイントを再度確認し、マーカーに適した画像を選定・デザインしましょう。

- 複雑で特徴点の多いデザインを選ぶ(例:ロゴ、イラスト、具体的な被写体のある写真)。

- コントラストがはっきりしていることを確認する。

- シンプルすぎる図形や、繰り返しのパターンは避ける。

- 正方形に近い縦横比が推奨されることが多いです。

- ARコンテンツとの関連性が高い画像を選ぶと、ユーザー体験に一体感が生まれます。

デザインが完成したら、AR作成ツールにアップロードするために、JPEGまたはPNG形式の画像ファイルとして保存します。この時点では、印刷用の高解像度データ(ai, psdなど)と、Webアップロード用の軽量なデータ(jpg, png)の両方を用意しておくと後工程がスムーズです。

④ AR作成ツールを選ぶ

マーカーとコンテンツの準備ができたら、それらを紐づけてAR化するための「AR作成ツール」を選びます。近年は多種多様なツールが登場しており、目的や予算、スキルレベルに合わせて最適なものを選択することが重要です。

選定の際の主な比較ポイントは以下の通りです。

- 提供形態: WebARか、アプリ型か。

- 料金体系: 無料プランの有無、初期費用、月額料金、従量課金など。

- 機能: 対応コンテンツの種類(3D, 動画, etc.)、インタラクションの自由度、アクセス解析機能の有無など。

- 操作性: プログラミング知識が不要なGUIベースか、コーディングが必要な開発者向けか。

- サポート体制: 日本語のマニュアルや、問い合わせサポートが充実しているか。

この後の章で具体的なおすすめツールを紹介しますが、例えば「まずは無料で手軽に試したい」ならpalanAR、「SNSでの拡散を狙いたい」ならMeta Spark Studio、「ビジネスで本格的に活用したい」ならCOCOARやLESSARといった選択肢が考えられます。いくつかのツールの公式サイトを比較検討し、トライアルプランがあれば実際に試してみることをお勧めします。

⑤ ツールでARを設定する

AR作成ツールを選んだら、いよいよARの設定作業に入ります。多くのクラウド型ツールでは、ウェブブラウザ上の管理画面で、直感的な操作で設定が完了します。一般的な手順は以下の通りです。

- プロジェクト作成: ツールにログインし、新しいARプロジェクトを作成します。

- マーカー画像の登録: 準備しておいたマーカー画像を管理画面にアップロードします。ツールが自動的に画像を解析し、マーカーとして登録します。

- コンテンツの登録: 同様に、表示させたい動画や3Dモデルなどのコンテンツファイルをアップロードします。

- マーカーとコンテンツの紐付け: 登録したマーカーに対し、どのコンテンツを表示させるかを設定します。

- 表示位置・サイズ・向きの調整: マーカーを基準として、コンテンツがどの位置に、どれくらいの大きさで、どの向きで表示されるかをプレビュー画面を見ながら微調整します。3Dモデルの場合は、初期の回転角度なども設定できます。

- アクションの設定(任意): コンテンツをタップした際にWebサイトにリンクするなど、インタラクティブなアクションを設定します。

- 保存・公開: 全ての設定が完了したら、設定を保存し、ARを「公開」状態にします。

ほとんどのツールにはプレビュー機能が備わっています。設定の途中や最後に、必ず自分のスマートフォンで実際に動作を確認し、意図した通りに表示されるか、読み込み速度は問題ないかなどをチェックしましょう。

⑥ カードを印刷する

ARの設定が完了し、動作確認も済んだら、最後のステップとしてマーカー画像をカードに印刷します。印刷会社に入稿する際には、いくつか注意すべき点があります。

- 用紙の選定: 光沢の強いコート紙などは、照明の光を反射してしまい、マーカーの認識率を低下させる可能性があります。光の反射が少ないマットコート紙や上質紙などが比較的適しています。事前に印刷会社に相談し、サンプルを取り寄せてテストするのが最も確実です。

- 表面加工: ラミネート(PP加工)なども光の反射の原因になり得るので、施す場合はマット系の加工を選ぶのが無難です。

- 印刷品質: マーカー画像がぼやけたり、色が大きく変わったりすると認識精度に影響します。信頼できる印刷会社を選び、高精細な印刷を依頼しましょう。

- テスト印刷(色校正): 本番の大量印刷に入る前に、必ず少部数のテスト印刷(色校正)を行い、その印刷物でARが問題なく動作するかを最終確認してください。この一手間を惜しむと、大量のカードが使い物にならないという最悪の事態を避けられます。

以上の6ステップを経て、あなただけのオリジナルARカードが完成します。

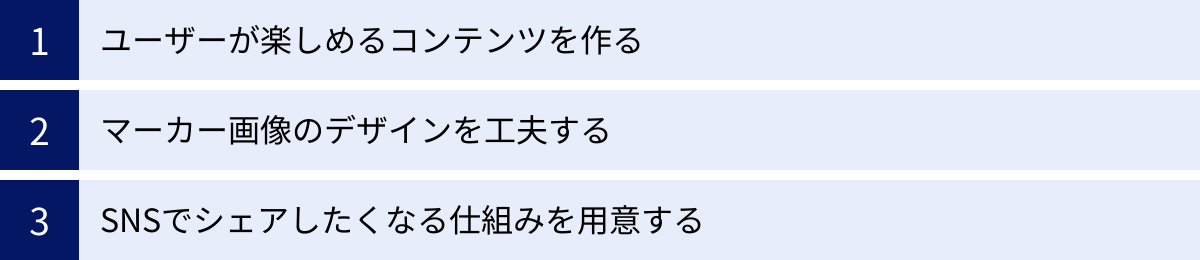

ARカードを成功させるための3つのポイント

ARカードを「作る」だけでなく、プロモーションやブランディング施策として「成功させる」ためには、もう一歩踏み込んだ工夫が求められます。ここでは、ユーザーの満足度を最大化し、ビジネス成果に繋げるための3つの重要なポイントを解説します。

① ユーザーが楽しめるコンテンツを作る

ARカードの成否は、コンテンツの魅力に大きく依存します。ユーザーに「面白い!」「すごい!」と感じてもらうためには、単に情報を見せるだけでなく、エンターテインメント性とインタラクティブ性を追求することが不可欠です。

- インタラクティブな仕掛けを取り入れる:

ARの強みは、ユーザーのアクションに反応できる双方向性にあります。ただコンテンツが自動再生されるだけでは、テレビを見ているのと変わりません。- タップアクション: 画面上のキャラクターやオブジェクトをタップすると、特別なアニメーションをしたり、セリフを話したりする。

- オブジェクト操作: 表示された3Dモデルを、指でスワイプして360度回転させたり、ピンチイン・ピンチアウトで拡大・縮小させたりできるようにする。これにより、ユーザーは能動的に製品を隅々まで確認できます。

- ミニゲーム: 簡単なクイズやパズルなど、ゲーム要素を取り入れることで、ユーザーの滞在時間を延ばし、エンゲージメントを深めます。

- ストーリー性や発見の喜びを演出する:

ユーザーの探究心をくすぐるような仕掛けも有効です。- 段階的なコンテンツ解放: 複数のARカードを用意し、No.1、No.2、No.3と順番にかざしていくことで、一つの物語が完結するようなストーリー仕立てにする。

- 隠しコンテンツ: カードの特定の部分にかざした時だけ、あるいは特定の時間帯にかざした時だけ、レアなキャラクターやメッセージが出現するような「イースターエッグ(隠し要素)」を仕込む。こうした「発見の喜び」は、ユーザーの満足度を大きく高めます。

- パーソナライズされた体験:

少し高度なテクニックになりますが、ユーザーの選択によって表示されるコンテンツが変わるような仕組みも考えられます。例えば、「AとB、どちらに興味がありますか?」という問いかけを表示し、ユーザーが選んだボタンによって、再生される動画の内容を分岐させるなどです。

重要なのは、ユーザーを「受け手」から「参加者」へと変えることです。ユーザーが自ら関与できる楽しいコンテンツは、深い満足感と記憶に残る体験を生み出します。

② マーカー画像のデザインを工夫する

ARカードの「顔」であるマーカー画像のデザインは、機能性とクリエイティビティの両立が求められる重要な要素です。認識精度を確保するという技術的な制約を守りつつ、ユーザーの興味を引き、行動を促すような魅力的なデザインを目指しましょう。

- デザインとAR体験の一体化:

マーカー画像そのものが、ARコンテンツの世界観やストーリーと密接に関連していることが理想です。例えば、宝の地図のようなデザインのカードをマーカーにし、かざすと宝箱の3Dモデルが出現する、といった演出は、体験に没入感をもたらします。マーカーが単なる「きっかけ」ではなく、物語の一部として機能するようにデザインすることがポイントです。 - ARへの誘導(Call to Action)をデザインに組み込む:

「ARカード制作の注意点」でも触れましたが、ARの存在を知らせる誘導は不可欠です。これを無機質なテキストで表記するのではなく、デザインの一部として自然に溶け込ませましょう。- 「このキャラクターにスマホをかざすと動き出すよ!」

- 「レンズを覗いて、秘密のメッセージを見つけよう!」

といった、ワクワク感を煽るようなコピーを、イラストや吹き出しと組み合わせて配置します。これにより、ユーザーはやらされ感なく、自然な流れでARを体験したくなります。

- デザイン自体の付加価値を高める:

AR機能を抜きにしても、カード自体がコレクションしたくなるような、あるいは部屋に飾りたくなるような、美しいデザインであることも重要です。特にトレーディングカードやポストカードの場合、デザインのクオリティがユーザーの所有欲を刺激し、製品価値そのものを高めます。優れたデザインは、AR体験への期待感を高める入り口の役割も果たします。

マーカーは、ARシステムの「目印」であると同時に、ユーザーの心を掴む「フック」でもあります。この両方の側面を意識してデザインを練り上げることが、成功への近道です。

③ SNSでシェアしたくなる仕組みを用意する

AR体験がその場で完結してしまうのは非常にもったいないことです。ユーザーによるSNSでのシェアは、コストをかけずに認知を拡大できる絶好の機会です。ユーザーが思わず「誰かに教えたい」「自慢したい」と感じるような、バイラル(口コミ)の連鎖を生む仕組みを戦略的に設計しましょう。

- 「映える」ARコンテンツの提供:

SNS、特にInstagramやTikTokでシェアされるコンテンツは、視覚的なインパクト、すなわち「映え」が重要です。- ARフォトフレーム: ブランドロゴやイベント名が入ったオリジナルのフォトフレームをARで提供し、ユーザーが自分の写真と合成できるようにします。友人と一緒に、あるいは風景と一緒に撮影することで、オリジナリティのある一枚が完成します。

- キャラクターとの記念撮影: 人気キャラクターやブランドのアンバサダーが隣に現れ、一緒にポーズをとってくれるようなARは、ファンにとって非常に魅力的なコンテンツです。ユーザーはあたかもキャラクターと実際に会ったかのような写真を撮ることができ、高いシェア率が期待できます。

- シェアを後押しする機能とキャンペーン:

シェアしたいという気持ちを、実際の行動に繋げるための後押しが必要です。- 簡易なシェア機能: AR体験画面に、ワンタップでスクリーンショットが撮影でき、そのままSNS投稿画面に遷移できるシェアボタンを設置します。この一手間を省いてあげることが、シェア率を大きく左右します。

- ハッシュタグキャンペーン: 「#〇〇AR体験」といったハッシュタグを付けて投稿することを、プレゼントキャンペーンの応募条件にします。インセンティブを提供することで、投稿数を劇的に増やすことができます。投稿されたUGC(ユーザー生成コンテンツ)は、公式アカウントで紹介するなどして、参加者のモチベーションをさらに高めるサイクルを作ると効果的です。

ARカードを、オフライン(カード)からオンライン(SNS)への架け橋として捉え、UGCが生まれやすい環境を整えることで、その効果を何倍にも増幅させることが可能です。

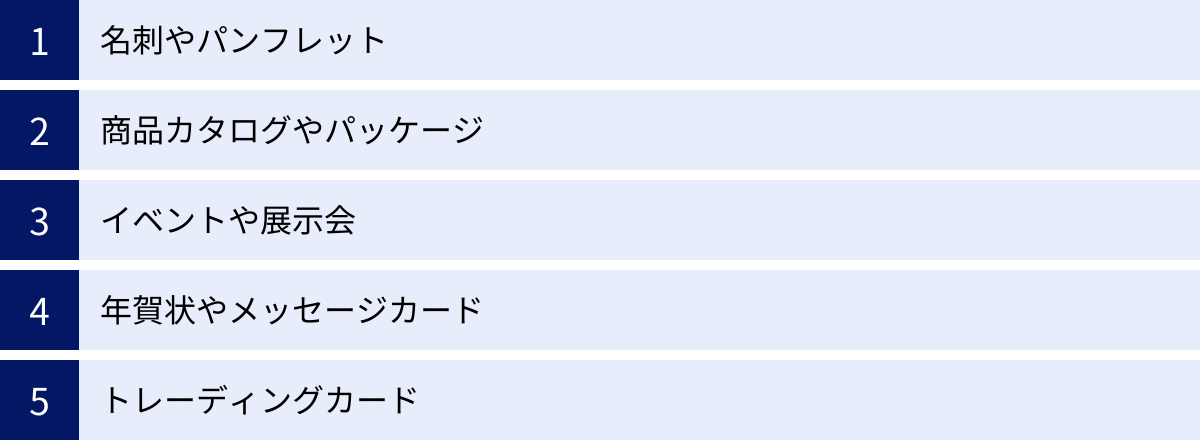

ARカードの主な活用シーン

ARカードの応用範囲は非常に広く、アイデア次第でさまざまなシーンでその効果を発揮します。ここでは、代表的な活用シーンを5つ挙げ、具体的な利用例を紹介します。自社のビジネスや活動に置き換えて、新たな可能性を探ってみましょう。

名刺やパンフレット

ビジネスシーンで日常的に交換される名刺や、企業の顔となるパンフレットは、ARと非常に相性の良い媒体です。

- 動く名刺・話す名刺:

従来の名刺は、社名、役職、連絡先といったテキスト情報が中心でした。ここにARを導入することで、名刺は強力な自己紹介ツールへと進化します。- 自己紹介動画: 名刺の顔写真にスマートフォンをかざすと、本人が登場し、人柄や仕事への情熱を語る自己紹介動画が再生されます。文字だけでは伝わらない人間的な魅力を伝え、相手に強い印象を残せます。

- 事業内容紹介: 会社のロゴマークをマーカーにし、事業内容や製品をアニメーションで分かりやすく紹介する動画を表示します。口頭での説明を補完し、商談相手の理解を深めます。

- ポートフォリオへのリンク: クリエイターやデザイナーであれば、作品の画像にARを設定し、タップするとオンラインポートフォリオに直接リンクするように設計できます。

- インタラクティブなパンフレット:

製品やサービスを紹介するパンフレットも、ARによって体験型のメディアに変わります。- 製品の3Dビュー: 自動車のパンフレットで、車の写真にかざすと3Dモデルが出現。ボディカラーを変えたり、内装を覗き込んだりできます。

- お客様の声: 導入事例の担当者の写真から、その人が製品のメリットを語るインタビュー動画が再生されます。リアルな声は、信頼性を高めます。

- 施設案内: 不動産の物件案内で、間取り図にかざすと、部屋の中を360度見渡せるバーチャル内覧ができます。

名刺やパンフレットへのAR導入は、競合他社との差別化を図り、商談の場でアイスブレイクのきっかけを作るなど、ビジネスコミュニケーションを円滑にする効果が期待できます。

商品カタログやパッケージ

消費者が商品を手に取る瞬間は、購買意欲を刺激する絶好の機会です。商品カタログやパッケージにARを導入することで、購入前の最終的な後押しや、購入後の顧客満足度向上に繋がります。

- バーチャル試着・試し置き:

ECサイトや通販カタログの弱点である「実物を確認できない」という課題を、ARが解決します。- ファッション: カタログ上のモデルが着ている服を、自分の姿に重ねてバーチャル試着ができます。

- コスメ: 化粧品のパッケージにかざすと、自分の顔にその商品をバーチャルメイクで試すことができます。

- 家具・家電: カタログの写真から実物大の3Dモデルを取り出し、自宅の部屋に配置してサイズ感や雰囲気を確かめられます。

- 付加価値情報の提供:

パッケージは、商品の「顔」であると同時に、重要な情報媒体です。- ハウツー動画: 調理器具の箱にかざすと、プロの料理人がその器具を使った調理デモンストレーション動画を実演してくれます。

- レシピ紹介: ワインのラベルにかざすと、そのワインに合う料理のレシピ動画が表示されます。

- 生産者メッセージ: 農産物のパッケージにかざすと、生産者が登場し、栽培へのこだわりや想いを語ります。これにより、商品の背景にあるストーリーを伝え、ブランドへの愛着を育みます。

これらの取り組みは、購入前の不安を解消し、製品への理解を深めることで、コンバージョン率の向上と顧客ロイヤルティの醸成に直結します。

イベントや展示会

多くの人が集まるイベントや展示会は、ARによる特別な体験を提供し、来場者のエンゲージメントを高めるのに最適な場所です。

- ARスタンプラリー:

会場内の各チェックポイント(ブースや展示物)にマーカーを設置。来場者がスマートフォンでマーカーを読み込むと、デジタルスタンプやキャラクターがコレクションされ、すべて集めると景品がもらえる、というゲーム性のある企画です。来場者は楽しみながら会場を周遊することになり、回遊性の向上に繋がります。 - ARガイド・ナビゲーション:

美術館や博物館で、展示作品にかざすと、作者や学芸員による解説動画が再生されたり、作品の細部を拡大した高精細画像が表示されたりします。また、広い展示会場で、案内図にかざすと目的地までのルートがARで表示されるナビゲーションも可能です。 - AR記念撮影:

イベントのロゴや公式キャラクターと一緒に写真が撮れるARフォトフレームは、来場者にとって良い思い出となり、SNSでの拡散も期待できます。イベント名が入った写真がSNSに投稿されることで、イベント自体の宣伝効果も高まります。

イベントにおけるAR活用は、単なる情報提供に留まらず、来場者に「参加する楽しさ」を提供し、イベント全体の満足度を向上させます。

年賀状やメッセージカード

パーソナルなコミュニケーションツールである年賀状や各種メッセージカードも、ARによって心温まるサプライズを演出できます。

- ビデオメッセージ付き年賀状:

家族の集合写真にかざすと、家族全員からの新年の挨拶ビデオメッセージが再生される。遠方に住む親戚や友人にとって、これ以上ない嬉しいサプライズになります。 - 飛び出すバースデーカード:

カードに描かれたキャラクターにかざすと、そのキャラクターが「ハッピーバースデー」の歌を歌いながら踊り出すアニメーションが表示されます。手書きのメッセージに、動きと音の感動を加えることができます。 - 結婚式の招待状・報告はがき:

二人の写真にかざすと、結婚式の準備風景や、前撮りのメイキングムービーが見られるなど、受け取った人がより二人の幸せを共有できるような仕掛けが考えられます。

個人的なメッセージにARを添えることで、ありきたりではない、心のこもった特別な贈り物になります。

トレーディングカード

アイドル、アニメ、スポーツ選手などのトレーディングカード(トレカ)は、ARとの親和性が極めて高い分野です。コレクションする楽しみに、新たな体験価値を加えることができます。

- キャラクターが動き出す・話す:

カードに描かれたアイドルやキャラクターにかざすと、その人物が動き出し、ファンに向けた限定のメッセージ動画やボイスが再生されます。 - 限定パフォーマンス映像:

ライブ写真のカードにかざすと、その楽曲の未公開アングルからのライブ映像が見られるなど、ファン垂涎のコンテンツを提供できます。 - ゲームとの連動:

カードをマーカーとして、スマートフォンアプリのAR対戦ゲームと連動させることも可能です。カードをかざすと、そのキャラクターがゲームフィールドに出現し、バトルを始めます。

これらの付加価値は、カードの希少性を高め、ファンの収集意欲を強く刺激します。ARは、トレーディングカード市場に新たなイノベーションをもたらす技術として注目されています。

おすすめのARカード作成ツール5選

ARカードを自作する上で、どのツールを選ぶかは非常に重要です。ここでは、目的やスキルレベルに応じて選べる、代表的なAR作成ツールを5つ紹介します。各ツールの公式サイトで最新の情報を確認しながら、自社に合ったものを見つけてみてください。

| ツール名 | 提供形態 | 料金(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| palanAR | WebAR | 無料プランあり、有料プランは月額制 | ・プログラミング不要で直感的に操作可能 ・WebARなのでアプリ不要で手軽に体験 ・国産ツールでサポートも安心 |

| COCOAR | アプリAR | 月額制(要問い合わせ) | ・導入実績が豊富で信頼性が高い ・多彩なコンテンツに対応し高機能 ・アクセス解析やプッシュ通知も可能 |

| LESSAR | WebAR/アプリAR | 月額制(要問い合わせ) | ・COCOARの姉妹サービス ・WebARとアプリARを用途に応じて選択可能 ・ビジネス向けの機能が充実 |

| ARGO | WebAR | 月額制(低価格プランあり) | ・シンプルで安価にWebARを始められる ・QRコードを読み込むだけの簡単操作 ・アクセス解析機能も搭載 |

| Meta Spark Studio | アプリAR(Instagram/Facebook) | 無料 | ・InstagramやFacebookのARフィルターを作成 ・SNSでの拡散効果が非常に高い ・高度な表現が可能だが専門知識が必要 |

| ※料金やプラン内容は変更される可能性があるため、詳細は各公式サイトでご確認ください。 |

① palanAR

palanAR(パラナル)は、株式会社palanが提供する、プログラミング不要でWebARを簡単に作成できる国産ツールです。

一番の魅力は、その手軽さです。アプリのダウンロードが不要なWebARに特化しているため、ユーザーはQRコードを読み込むだけでARを体験できます。管理画面も直感的で分かりやすく、専門知識がない初心者でも、チュートリアルを見ながら簡単にARコンテンツの登録・設定が可能です。

無料プランが用意されており、マーカーの登録数などに制限はありますが、基本的な機能を試すことができます。「まずはARがどんなものか体験してみたい」「小規模なイベントで一度だけ使いたい」といった場合に最適です。有料プランにアップグレードすれば、より多くのストレージ容量や独自ドメイン設定などが利用できます。国産ツールのため、マニュアルやサポートが日本語で充実している点も安心です。

参照:株式会社palan公式サイト

② COCOAR

COCOAR(ココアル)は、スターティアラボ株式会社が提供する、国内トップクラスの導入実績を誇るアプリ型のAR作成ツールです。

専用アプリ「COCOAR」をダウンロードして利用する形式で、非常に安定した動作と多機能性が特徴です。動画や3D、透過GIFなど多彩なコンテンツに対応しているほか、GPSと連動したコンテンツ表示や、詳細なアクセス解析、ユーザーへのプッシュ通知といった、ビジネス活用を強力にサポートする機能が充実しています。

長年の実績から、大規模なキャンペーンや企業の本格的なプロモーションで広く採用されており、サポート体制も手厚いため、安心して導入できます。リッチなAR体験を継続的に提供し、顧客との関係性を深めていきたい場合に最適なツールと言えるでしょう。

参照:スターティアラボ株式会社公式サイト

③ LESSAR

LESSAR(レッサー)も、COCOARと同じくスターティアラボ株式会社が提供するAR作成ツールです。

COCOARとの大きな違いは、WebARとアプリARの両方に対応しており、企画に応じて最適な提供方法を選択できる点です。「手軽に体験してもらいたいキャンペーンではWebARを」「コアなファン向けには高機能なアプリARを」といった使い分けが、一つのプラットフォームで可能です。

COCOAR同様、ビジネス向けの機能が豊富で、クラウド上でコンテンツを一元管理できます。WebARでありながら、マーカーの認識精度が高いのも特徴の一つです。柔軟なAR施策を展開したい企業にとって、非常に有力な選択肢となります。

参照:スターティアラボ株式会社公式サイト

④ ARGO

ARGO(アルゴ)は、株式会社リプリが提供するWebAR作成プラットフォームです。

シンプルさと低価格を強みとしており、手軽にWebARを始めたい企業や個人に適しています。管理画面からマーカーとコンテンツを登録するだけで、すぐにARが有効化されたQRコードが発行されます。

月額料金プランが比較的安価に設定されており、コストを抑えたい場合に魅力的です。アクセス解析機能も標準で搭載されているため、どのARコンテンツがどれくらい見られているかを把握し、PDCAサイクルを回すことができます。操作が簡単なため、専門の担当者がいない中小企業などでも導入しやすいツールです。

参照:株式会社リプリ公式サイト

⑤ Meta Spark Studio

Meta Spark Studioは、Meta社(旧Facebook社)が無料で提供する、InstagramやFacebookストーリーズで利用できるARエフェクト(フィルター)を作成するためのソフトウェアです。

厳密にはARカード専用ツールではありませんが、SNSでの拡散を主目的とする場合に極めて強力な選択肢となります。このツールで作成したARエフェクトは、Instagramのフィルターとして公開でき、ユーザーはそれを使って写真や動画を撮影し、ストーリーズに投稿できます。

顔にメイクを施したり、頭上にキャラクターを出現させたり、背景を変化させたりと、非常にクリエイティブで高度な表現が可能です。無料で利用できる反面、操作にはある程度の専門知識や慣れが必要で、初心者には少しハードルが高いかもしれません。しかし、若年層をターゲットに、バイラル効果を最大限に狙うのであれば、挑戦する価値のあるツールです。

参照:Meta Spark公式サイト

まとめ

本記事では、ARカードの基本的な仕組みから、ビジネス上のメリット、具体的な作り方、成功のポイント、そしておすすめの作成ツールまで、幅広く解説してきました。

ARカードは、単なる紙のカードではありません。それは、静的な印刷物にデジタルの命を吹き込み、受け手の心に驚きと感動を届ける、次世代のコミュニケーションの扉です。その主な要点を振り返ってみましょう。

- ARカードの仕組み: 主に「マーカー型AR」技術を利用し、カードの特定画像をトリガーとして、スマートフォン上に動画や3Dモデルなどのデジタルコンテンツを表示します。

- 導入のメリット: 「高いPR効果」「顧客満足度と購買意欲の向上」「SNSでの拡散期待」「比較的低コストでの導入」といった、ビジネスに直結する多くの利点があります。

- 制作の注意点: 「アプリダウンロードのハードル」「コンテンツの質」「体験までの導線設計」といった課題を事前に理解し、対策を講じることが成功の鍵です。

- 作り方の6ステップ: 「①企画」→「②コンテンツ準備」→「③マーカー準備」→「④ツール選定」→「⑤AR設定」→「⑥印刷」という流れで、初心者でも作成可能です。

- 成功のポイント: 「楽しめるコンテンツ作り」「マーカーデザインの工夫」「SNSシェアの仕組み」を意識することで、ARカードの効果を最大化できます。

スマートフォンが生活の必需品となった現代において、リアル(物理媒体)とデジタルを融合させるAR技術の重要性はますます高まっています。ARカードは、その中でも最も手軽に、そして効果的にその価値を体験できるツールの一つです。

名刺、パンフレット、商品パッケージ、イベント、メッセージカードなど、その活用シーンは無限に広がっています。まずは無料の作成ツールなどを使って、小さなテストから始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたのアイデアを形にし、新たな価値を創造するための一助となれば幸いです。