近年、SF映画で描かれた未来が現実のものとなりつつあります。その象徴的なデバイスが「ARグラス」です。メガネのように装着するだけで、現実世界にデジタル情報を重ねて表示し、これまでにない体験を提供します。

この記事では、ARグラスの基本から、VRゴーグルとの違い、具体的な活用シーン、そして自分に合った一台を見つけるための選び方まで、網羅的に徹底解説します。さらに、2024年最新のおすすめモデル20選を厳選してご紹介しますので、ARグラスの世界に初めて触れる方も、買い替えを検討している方も、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を読めば、ARグラスのすべてが分かり、あなたの目的やライフスタイルに最適な一台を見つけることができるようになるでしょう。

目次

ARグラスとは

ARグラスを理解するためには、まずその中核技術である「AR」について知る必要があります。ARとはAugmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)の略で、日本語では「拡張現実」と訳されます。 これは、私たちが普段見ている現実世界の風景に、CG(コンピュータグラフィックス)やテキスト、動画といったデジタル情報を重ね合わせて表示する技術です。スマートフォンのカメラアプリで、顔に動物の耳や鼻を表示させたり、現実の部屋に家具の3Dモデルを配置したりする機能は、AR技術の身近な応用例です。

そして、ARグラスとは、このAR技術をメガネ型のウェアラブルデバイスに搭載したものです。 装着すると、レンズ部分やその周辺に設置された小型ディスプレイを通じて、視界に直接デジタル情報が投影されます。これにより、スマートフォンやPCの画面を見ることなく、ハンズフリーで情報を得たり、コンテンツを体験したりできます。

ARグラスの基本的な仕組みは、いくつかの主要なコンポーネントによって成り立っています。

- ディスプレイ: 映像を投影する最も重要な部分です。Micro OLED(マイクロ有機EL)やLCoS(Liquid Crystal on Silicon)といった超小型・高精細なディスプレイが用いられ、プリズムやハーフミラー、あるいは「ライトガイド(導光板)」と呼ばれる特殊なレンズを通して、映像を目の前に届けます。これにより、現実の風景を透過させつつ、その上にクリアなデジタル映像を重ねることが可能になります。

- センサー: AR体験の質を左右するのが各種センサーです。IMU(慣性計測装置)は、頭の動き(傾きや回転)を検知し、それに合わせて表示する映像を追従させます。これにより、首を振っても映像がズレることなく、空間に固定されているかのような感覚を生み出します。また、ハイエンドなモデルには、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)という技術を実現するためのカメラや深度センサーが搭載されています。これは、自己位置の推定と環境地図の作成を同時に行う技術で、床や壁、物体を認識し、より現実に溶け込んだAR表現を可能にします。

- プロセッサーと接続性: ARグラスは、それ自体に高度な処理能力を持つ「スタンドアロン型」と、スマートフォンやPCと接続してその処理能力を利用する「接続型」に大別されます。現在主流となっているのは後者の接続型で、USB Type-Cケーブルなどでデバイスと接続し、映像や電力の供給を受けます。

しばしば「スマートグラス」と混同されることがありますが、両者には明確な違いがあります。スマートグラスは、主にスマートフォンの通知を表示したり、簡単な情報を確認したり、音楽を聴いたりといった、比較的シンプルな機能に特化していることが多いです。一方、ARグラスは、より高度な3Dコンテンツの表示や空間認識能力を持ち、没入感のある映像体験やインタラクティブな操作を目的としています。 スマートグラスが「情報の通知装置」だとすれば、ARグラスは「現実世界を拡張する新たなディスプレイ」と言えるでしょう。

AR技術自体は1990年代から研究されてきましたが、デバイスの小型化、軽量化、そしてディスプレイ技術の進化により、近年コンシューマー向けの製品が次々と登場し、急速に市場が拡大しています。ARグラスは、私たちの情報との関わり方、働き方、そして楽しみ方を根底から変える可能性を秘めた、次世代のコンピューティングプラットフォームなのです。

ARグラスでできること・主な用途

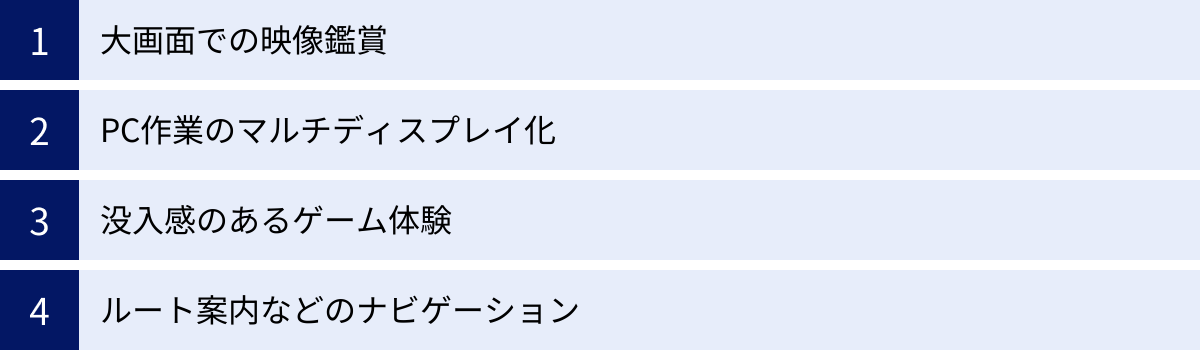

ARグラスは、単なる未来的なガジェットではありません。すでに私たちの生活や仕事を豊かにする、多くの具体的な活用方法が生まれています。ここでは、ARグラスで実現できる主な用途を4つのカテゴリーに分けて詳しく解説します。

大画面での映像鑑賞

ARグラスの最もポピュラーで直感的な用途が、パーソナルな大画面シアターとしての活用です。ARグラスをかけると、目の前にまるで映画館のスクリーンのような、あるいは100インチを超える大型テレビのような仮想スクリーンが広がります。

この体験の最大の魅力は、場所を選ばないことです。自宅のリビングはもちろん、新幹線や飛行機での移動中、ホテルのベッドの上など、限られたスペースでも、自分だけのプライベートシアター空間を瞬時に作り出せます。物理的な大型テレビやプロジェクターを設置する必要はありません。

例えば、深夜に家族が寝静まった後でも、誰にも気兼ねなく大音量(イヤホン使用時)で映画に没頭できます。また、飛行機の狭い座席でも、目の前に広がる大画面で好きな映画やドラマを楽しめば、長時間のフライトも快適に過ごせるでしょう。

多くのARグラスは、スマートフォンやタブレット、ノートPC、ポータブルゲーム機など、USB-Cの映像出力(DisplayPort Alternate Mode)に対応したデバイスと接続するだけで、その画面をミラーリング表示できます。これにより、Netflix、Amazon Prime Video、YouTubeといった動画配信サービスのコンテンツを、これまでにない没入感で楽しむことが可能です。

ARグラスによる映像鑑賞は、物理的な制約から解放され、いつでもどこでも最高のエンターテインメント体験を可能にする、革新的な視聴スタイルと言えるでしょう。

PC作業のマルチディスプレイ化

ビジネスパーソンやクリエイターにとって、作業効率を大きく左右するのがディスプレイ環境です。一般的に、複数のモニターを使用するマルチディスプレイ環境は、シングルモニターに比べて作業効率が向上すると言われています。しかし、外出先やコワーキングスペースで物理的なモニターを複数設置するのは現実的ではありません。

ここで活躍するのがARグラスです。ARグラスをPCに接続することで、物理的なモニターを一切必要とせずに、仮想的なマルチディスプレイ環境を構築できます。

例えば、カフェでノートPCを開き、ARグラスをかけるだけで、メインのPC画面の左右に、仮想のサブディスプレイを2枚、合計3枚のディスプレイを並べて作業するといったことが可能になります。一方の仮想ディスプレイには参考資料やウェブサイトを表示し、もう一方にはコミュニケーションツール(Slackやメール)を表示させ、中央のPC画面でメインの作業に集中する、といった使い方ができます。

これにより、場所を選ばずに自宅やオフィスと同等の作業環境を再現でき、生産性を飛躍的に高められます。出張が多いビジネスパーソンや、ノマドワーカーにとって、ARグラスはまさに「持ち運べるオフィス」となり得るのです。

この機能を実現するためには、「XREAL Nebula」や「Spacetop」のような専用のソフトウェアが必要になる場合があります。これらのソフトウェアは、AR空間上に複数のウィンドウを自由に配置・管理する機能を提供し、より直感的でシームレスなマルチタスクをサポートします。

ARグラスによる仮想マルチディスプレイは、働き方の多様化が進む現代において、時間と場所の制約を超えた新しいワークスタイルを実現する鍵となります。

没入感のあるゲーム体験

ゲームの世界も、ARグラスによって新たな次元へと進化します。従来のテレビゲームやスマホゲームが画面の中だけで完結していたのに対し、ARゲームは現実世界そのものを舞台にします。

ARグラスをかけると、自分の部屋の床からモンスターが現れたり、リビングのテーブルの上が戦略シミュレーションの戦場になったりします。キャラクターやオブジェクトが、まるで本当にそこにあるかのように現実の風景に溶け込み、これまでにないリアリティと没入感を生み出します。

例えば、現実の壁を遮蔽物として利用するシューティングゲームや、部屋の中を歩き回ってアイテムを探すアドベンチャーゲームなど、体を動かしながら直感的にプレイする新しいゲーム体験が可能です。コントローラーを握るだけでなく、自分の動きそのものがゲームへの入力となるため、より能動的でエキサイティングなプレイが楽しめます。

また、映像鑑賞と同様に、Nintendo Switch™やPlayStation® 5などの家庭用ゲーム機と接続し、仮想の大画面でプレイすることも人気のある使い方です。これにより、テレビがない部屋でも迫力のあるゲーム体験が可能になります。特に、遅延の少ない高リフレッシュレート対応のARグラスは、対戦型ゲームなど、一瞬の反応が勝敗を分けるようなタイトルにも適しています。

ARグラスは、ゲームの世界と現実世界との境界線を曖昧にし、プレイヤーを物語の「傍観者」から「当事者」へと変える力を持っています。

ルート案内などのナビゲーション

スマートフォンの地図アプリは非常に便利ですが、歩きながら画面を確認するのは危険であり、頻繁に立ち止まる必要がありました。ARグラスは、このナビゲーション体験をより安全で直感的なものに変革します。

ARグラスをかけて歩くと、視界に直接、進むべき方向を示す矢印やルート、距離、目的地情報などが現実の風景に重ねて表示されます。これにより、視線を進行方向から逸らすことなく、スムーズに目的地へたどり着くことができます。

これは、初めて訪れる街の散策や、サイクリング、ランニングなどで特に威力を発揮します。常に進行方向を向いたまま必要な情報を得られるため、周囲の交通状況にも注意を払いやすく、安全性が向上します。

さらに、このナビゲーション機能は、他のAR機能と組み合わせることでさらに進化します。例えば、カメラで捉えたレストランや店舗の情報をリアルタイムで表示したり、外国語の看板を即座に翻訳して表示したりすることも技術的には可能です。海外旅行中に、言葉の壁を越えてスムーズに街を探索できる未来もそう遠くはありません。

自動車の分野では、すでにヘッドアップディスプレイ(HUD)が実用化されていますが、ARグラスはそれをさらに進化させた「パーソナルHUD」として機能します。視線を変えずにナビゲーション情報を確認できるARグラスは、私たちの移動をよりスマートで安全、かつ豊かな体験へと導いてくれるでしょう。

ARグラスとVRゴーグルの違い

ARグラスとしばしば比較されるデバイスに「VRゴーグル」があります。どちらも頭に装着するデバイスですが、その目的と体験は根本的に異なります。両者の違いを正しく理解することは、自分に合ったデバイスを選ぶ上で非常に重要です。

見える世界の違い

最も大きな違いは、ユーザーが見る「世界」そのものです。

| 項目 | ARグラス (Augmented Reality) | VRゴーグル (Virtual Reality) |

|---|---|---|

| 見える世界 | 現実世界 + デジタル情報 | 完全にデジタルな仮想空間 |

| コンセプト | 現実世界を「拡張」する | 仮想世界に「没入」する |

| 周囲の認識 | 可能 | 完全に遮断される |

ARグラスの目的は、あくまで現実世界を主役とし、そこにデジタル情報を「重ねて(Augment)」表示することで、現実をより便利に、より豊かにすることにあります。そのため、ARグラスのレンズは基本的に透明(シースルー)であり、装着者は周囲の状況をはっきりと認識できます。目の前を人が横切ったり、足元の段差があったりしても、普段通りに見ることができます。その上で、視界の一部にナビゲーションの矢印やメッセージの通知、仮想スクリーンなどが表示されるのです。これは、言わば「現実世界に開かれた窓」のようなものです。

一方、VRゴーグルの目的は、ユーザーを現実世界から完全に切り離し、完全にコンピュータによって作られた「仮想世界(Virtual Reality)」に「入り込ませる(没入させる)」ことにあります。そのため、VRゴーグルは完全に視界を覆う構造になっており、装着すると現実世界の光景は一切見えなくなります。目の前には360度、CGで構築された異世界やゲーム空間が広がり、まるでその場にいるかのような感覚(プレゼンス)を体験できます。これは、「現実世界を閉ざし、新たな世界への扉を開く」デバイスと言えるでしょう。

最近では、VRゴーグルに搭載されたカメラで現実世界を映し出し、そこにCGを重ねる「MR(Mixed Reality:複合現実)」や「パススルー」機能を備えたモデルも増えていますが、基本的な設計思想は依然としてVR(仮想世界への没入)に重きを置いています。

目的と用途の違い

見える世界が異なるため、当然ながらその目的と主な用途も大きく異なります。

| 項目 | ARグラス | VRゴーグル |

|---|---|---|

| 主な目的 | 現実世界でのタスク支援、情報への常時アクセス | 非日常体験、エンターテインメント、シミュレーション |

| 利用シーン | 移動中、PC作業、映像鑑賞、現場作業など | 自宅でのゲーム、仮想空間でのイベント参加、専門的なトレーニング |

| 利用形態 | 「ながら利用」が可能 | 集中して利用する必要がある |

| デザインと装着感 | 軽量でメガネに近いデザインが多い | 大きく、重量感があり、顔全体を覆う |

ARグラスは、現実世界での活動を妨げないように設計されているため、「ながら利用」を前提とした用途に適しています。 街を歩きながらナビゲーションを確認したり、PCで作業をしながら仮想のサブディスプレイを参照したり、工場のラインで作業をしながらマニュアルを表示したりと、日常生活や仕事の中にシームレスに溶け込むことを目指しています。そのため、デザインも比較的一般的なメガネやサングラスに近く、軽量で長時間の装着にも配慮されたモデルが多くなっています。

対照的に、VRゴーグルは、特定のコンテンツに完全に集中するためのデバイスです。現実から隔離された空間で、ゲームの世界を探検したり、仮想の映画館で映画を鑑賞したり、あるいはパイロットや外科医のための高度なシミュレーションを行ったりする際に使用されます。周囲の状況が分からなくなるため、安全な場所で、座ったり立ったりした状態で使用するのが基本です。その分、デバイスは大きく重くなる傾向にありますが、圧倒的な没入感を提供します。

まとめると、「日常や仕事の中で、現実世界を見ながら情報を得たい」のであればARグラス、「非日常的な世界にどっぷりと浸かりたい」のであればVRゴーグルが適しています。 両者は競合するものではなく、それぞれ異なる価値を提供する補完的な関係にあると理解するのがよいでしょう。

ARグラスの選び方で重要な7つのポイント

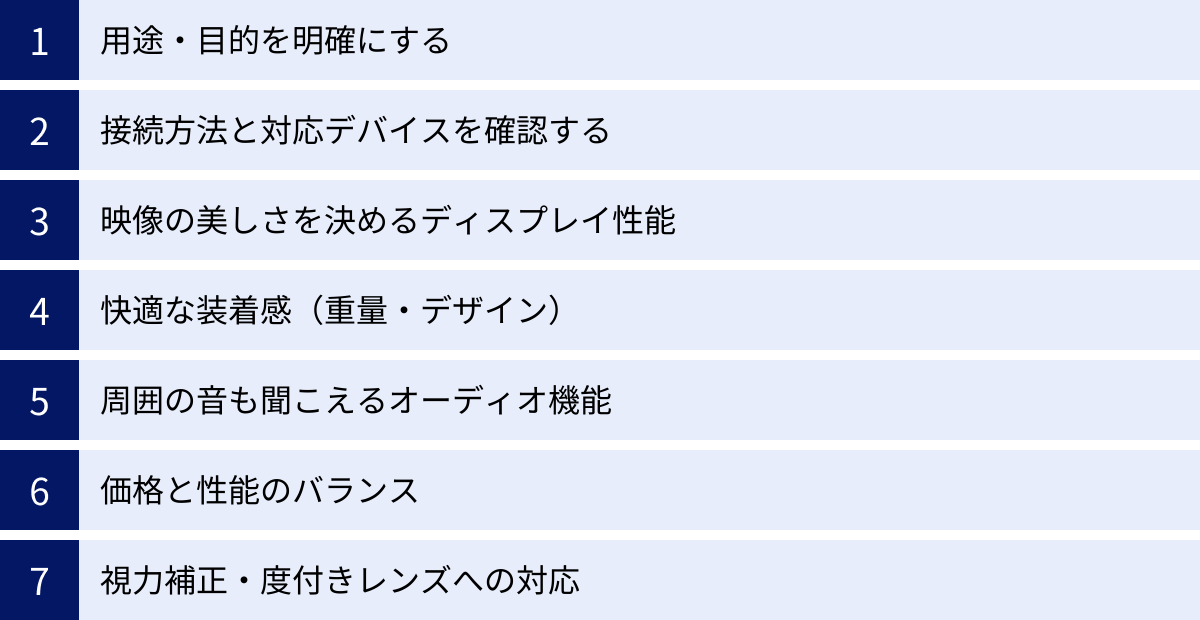

ARグラスの市場は急速に拡大しており、多種多様なモデルが登場しています。しかし、その分、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、あなたに最適な一台を見つけるために、購入前に必ずチェックすべき7つの重要なポイントを解説します。

① 用途・目的を明確にする

ARグラス選びで最も重要なことは、「何のために使いたいのか」という用途・目的を最初に明確にすることです。 なぜなら、用途によって重視すべきスペックや機能が大きく異なるからです。

- 映像鑑賞がメインの場合:

- 重視すべきポイント: 高解像度(フルHD以上)、広い視野角(FOV)、鮮やかな発色(OLEDなど)、優れたオーディオ性能。

- 大画面で映画やアニメの世界に没入したいなら、映像美と音響にこだわったモデルがおすすめです。

- PC作業のマルチディスプレイ化が目的の場合:

- 重視すべきポイント: 高解像度(文字が潰れずに読めること)、PCとの接続互換性、長時間装着しても疲れない軽量性・快適な装着感。

- 細かいテキストを読む作業が多いため、解像度が低いと目が疲れやすくなります。また、長時間のデスクワークを想定し、軽さとフィット感を優先しましょう。

- ゲームプレイが目的の場合:

- 重視すべきポイント: 高いリフレッシュレート(60Hzより90Hzや120Hzが望ましい)、広い視野角(FOV)、低遅延の接続。

- 滑らかな映像表示は、特に動きの速いアクションゲームやシューティングゲームで重要です。没入感を高めるためには視野角も広い方が有利です。

- 屋外でのナビゲーションや情報表示が目的の場合:

- 重視すべきポイント: 高い輝度(明るさ)、軽量で自然なデザイン、バッテリー性能(スタンドアロン型の場合)、防塵・防水性能。

- 日中の屋外でも画面がはっきり見えるよう、高輝度(高nits)なモデルが必須です。また、街中でかけていても違和感のないデザイン性も重要になります。

最初に自分の主たる目的を一つか二つに絞り込むことで、数ある製品の中から候補を効率的に絞り込むことができます。

② 接続方法と対応デバイスを確認する

ARグラスは、スマートフォンやPCなどの親機と接続して使用するモデルが主流です。そのため、自分の持っているデバイスと接続できるかどうかの確認は絶対に欠かせません。

現在、最も一般的な接続方法は、映像出力に対応したUSB Type-Cポート(DisplayPort Alternate Mode対応)を介した有線接続です。この規格に対応したAndroidスマートフォンやWindows PC、MacBookなどであれば、ケーブル1本で簡単に接続して映像を映し出すことができます。

しかし、注意が必要です。すべてのUSB-Cポートが映像出力に対応しているわけではありません。 特に安価なスマートフォンやノートPCでは、充電・データ転送専用のUSB-Cポートである場合があります。購入前に、必ず自分のデバイスの仕様を確認しましょう。

特にiPhoneユーザーは注意が必要です。iPhoneのLightningポートやUSB-Cポート(iPhone 15シリーズ)は、直接ARグラスに映像を出力できません。そのため、Apple純正の「Lightning – Digital AVアダプタ」や、HDMIからARグラスへ給電しつつ変換する専用のアダプタ(XREAL AdapterやVITURE USB-C to HDMI & Power Adapterなど)が別途必要になります。 これにより接続が少し複雑になり、追加のコストも発生します。

一部にはWi-Fiなどで接続するワイヤレスモデルや、本体にOSとプロセッサーを内蔵したスタンドアロン型もありますが、まだ製品数は限られています。ワイヤレスはケーブルの煩わしさがない反面、映像の遅延やバッテリー消費が大きいというデメリットもあります。

購入後に「手持ちのスマホで使えなかった」という事態を避けるためにも、ARグラスの公式サイトなどで対応デバイスリストを必ず確認してください。

③ 映像の美しさを決めるディスプレイ性能

ARグラスの体験の質を最も左右するのが、映像を映し出すディスプレイの性能です。以下の4つの指標に注目して比較検討しましょう。

解像度

解像度は、映像の精細さを表す指標です。画素数が多いほど、ドット感がなく滑らかでクリアな映像になります。現在主流のモデルでは、片目あたり「1920×1080ピクセル(フルHD)」が標準的なスペックとなっています。

- 映像鑑賞やゲーム: フルHD以上の解像度があれば、十分に高精細な映像を楽しめます。

- PC作業: テキストの視認性が重要になるため、フルHDは必須条件と言えます。これより低いと文字がぼやけたり、潰れたりしてしまい、長時間の作業には向きません。

4K対応を謳うモデルも登場していますが、まだ高価で製品数も限られます。まずはフルHDを基準に考えると良いでしょう。

視野角(FOV)

視野角(FOV: Field of View)は、視界の中で映像が表示される範囲の広さを角度で示したものです。この角度が広いほど、視界いっぱいに映像が広がり、没入感が高まります。

- 一般的なモデル: 対角視野角(Diagonal FOV)で45°〜55°程度のものが多く、これは「数メートル先に130インチ〜200インチのスクリーンがある」といった感覚に例えられます。

- 没入感を重視する場合: 50°以上の広い視野角を持つモデルを選ぶと、より迫力のある映像体験ができます。

- 注意点: 視野角が広すぎると、視線を大きく動かさないと画面の端が見えなくなることもあります。PC作業など、画面全体を俯瞰したい用途では、広すぎない視野角の方が使いやすい場合もあります。

リフレッシュレート

リフレッシュレートは、1秒間に画面が何回更新されるかを示す数値で、単位はHz(ヘルツ)です。この数値が高いほど、映像の動きが滑らかになります。

- 60Hz: 映像鑑賞やPC作業であれば、標準的な60Hzで十分です。

- 90Hz / 120Hz: 動きの速いゲームをプレイする場合や、VR酔いのような感覚に敏感な方は、90Hzや120Hzといった高リフレッシュレートに対応したモデルがおすすめです。スクロールやカーソルの動きも非常に滑らかになり、快適さが向上します。

輝度

輝度は、ディスプレイの明るさを示す指標で、単位はnits(ニト)で表されます。この数値が高いほど、画面が明るくなります。

- 室内での利用: 室内での映像鑑賞やPC作業がメインであれば、400〜500 nits程度の輝度があれば十分です。

- 屋外での利用: 日中の明るい場所や屋外で利用する可能性がある場合は、600 nits以上の高輝度モデルを選びましょう。輝度が低いと、明るい環境下では映像が白っぽくなり、視認性が著しく低下してしまいます。

④ 快適な装着感(重量・デザイン)

どれだけ映像が美しくても、装着感が悪ければ長時間の使用は苦痛になります。特に重量とデザインは、快適性を左右する重要な要素です。

- 重量: ARグラスの重量は、主に鼻と耳にかかります。現在、多くのモデルが100gを下回っており、中には70g台の非常に軽量な製品もあります。 一般的に、80g前後が快適さの一つの目安とされています。軽いほど首や鼻への負担が少なく、長時間の映画鑑賞や作業でも疲れにくくなります。

- デザインとフィット感: 重量バランスも重要です。重心が前方に偏っていると、実際よりも重く感じることがあります。また、テンプル(つる)の長さや角度、ノーズパッドの形状やサイズが調整できるモデルは、自分の顔に合わせてフィットさせやすく、快適性が高まります。日常的に屋外で使いたい場合は、なるべく普通のサングラスに近い、周囲に威圧感を与えないデザインを選ぶのが良いでしょう。

⑤ 周囲の音も聞こえるオーディオ機能

多くのARグラスには、テンプル(つる)部分に小型のスピーカーが内蔵されています。耳の近くで音を鳴らす指向性スピーカーが採用されており、イヤホンで耳を塞ぐことなく、コンテンツの音声を聴くことができます。

この方式のメリットは、周囲の環境音も自然に聞こえることです。そのため、グラスをかけながら家族と会話したり、インターホンの音に気づいたりできます。安全性にも繋がり、非常に便利です。

一方で、デメリットとして音漏れが挙げられます。静かな図書館や電車内などでは、周りの人に迷惑をかけてしまう可能性があります。音質も、本格的なイヤホンやヘッドホンには及びません。

音漏れを気にせず高音質で楽しみたい場合は、Bluetoothや有線で手持ちのイヤホンやヘッドホンを接続できるモデルを選ぶのがおすすめです。

⑥ 価格と性能のバランス

ARグラスの価格は、エントリーモデルの3万円台から、ハイエンドな業務用途モデルの数十万円まで非常に幅広いです。一般消費者向けの主流モデルは、5万円〜8万円程度の価格帯に集中しています。

- 5万円前後のエントリーモデル: 映像鑑賞や簡単なPC作業など、基本的な機能を試してみたい方におすすめです。

- 5万円〜8万円のミドルレンジモデル: 高解像度、高リフレッシュレート、高輝度、軽量化など、性能と価格のバランスが取れたモデルが多く、最も人気の価格帯です。多くのユーザーにとって満足度の高い選択肢となります。

- 10万円以上のハイエンドモデル: 空間認識(SLAM)機能やカメラを搭載したスタンドアロン型、業務用途に特化した高機能モデルなどが含まれます。特定の目的を持つ上級者向けの製品です。

自分の予算と、先に明確にした「用途・目的」を照らし合わせ、どのレベルの性能が必要かを冷静に判断することが、コストパフォーマンスの高い選択に繋がります。

⑦ 視力補正・度付きレンズへの対応

普段からメガネをかけている視力の悪い方にとって、これは必須の確認項目です。ARグラスはメガネの上から装着することが難しいデザインがほとんどのため、何らかの視力補正機能が必要になります。

主な対応方法は2つあります。

- インサートレンズ(アタッチメント式):

- ARグラスの内側に、度付きレンズをはめ込むための専用フレーム(インサート)を取り付ける方式です。このフレームを眼鏡店に持っていき、自分の視力に合ったレンズを作成・装着してもらいます。最も一般的で、乱視などにも対応しやすい方法です。

- 視度調整ダイヤル:

- グラス本体に内蔵されたダイヤルを回すことで、レンズの屈折率を変化させ、近視の度数を調整できる方式です。左右の目で独立して調整できるモデルが多く、手軽さが魅力です。ただし、調整できる度数の範囲には限りがあり、強い近視や乱視には対応できない場合があります。

自分の視力(特に乱視の有無)に合わせて、どちらの方式が適しているか、また製品が対応しているかを必ず確認しましょう。

【2024年最新】ARグラスおすすめ20選

ここからは、上記の選び方のポイントを踏まえ、2024年時点でおすすめのARグラスを20製品厳選してご紹介します。エントリーモデルからハイエンドモデルまで、それぞれの特徴とスペックを比較し、あなたにぴったりの一台を見つけてください。

① XREAL Air 2 Pro

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| 視野角(FOV) | 46° |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 輝度 | 500 nits |

| 重量 | 75g |

| 接続方法 | USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode) |

| オーディオ | 指向性スピーカー |

一瞬で変わる、世界。3段階の調光機能を搭載したフラッグシップモデル。

ARグラス市場を牽引するXREAL社の最新・最上位モデルです。最大の特長は「電子調光フィルム」を搭載している点。ボタン一つでレンズの透過度を「透明モード」「中間モード」「没入モード」の3段階に瞬時に切り替えられます。これにより、周囲の状況を確認したい時と、映像に集中したい時をシームレスに行き来できます。重量75gという軽量設計ながら、120Hzの高リフレッシュレート、高音質スピーカーも備え、あらゆる用途で高いパフォーマンスを発揮します。

こんな人におすすめ:

- あらゆるシーンで最適な映像体験をしたい方

- 性能・機能・デザインの全てに妥協したくない方

- 最新技術をいち早く体験したい方

(参照:XREAL公式サイト)

② XREAL Air 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 輝度 | 500 nits |

| 重量 | 72g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

| オーディオ | 指向性スピーカー |

驚きの軽さと鮮やかさ。ARグラスのニュースタンダード。

「XREAL Air 2 Pro」から電子調光機能を除いたスタンダードモデルです。その分、重量は72gとさらに軽量になっており、装着感の快適さは特筆すべきレベルです。Proモデルと同等の美しいディスプレイ性能と120Hzのリフレッシュレートは健在で、映像鑑賞やゲーム、PC作業など、基本的な用途においては全く遜色のない体験を提供します。価格もProより抑えられており、コストパフォーマンスに優れています。

こんな人におすすめ:

- 電子調光機能は不要で、軽さと快適性を最優先したい方

- 高い基本性能を、よりリーズナブルに手に入れたい方

- 初めてARグラスを購入する方

(参照:XREAL公式サイト)

③ VITURE One

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 輝度 | 最大1800 nits (調光フィルムオフ時) |

| 重量 | 78g |

| 接続方法 | 独自マグネット式 (USB-C変換) |

| オーディオ | Harman共同開発 指向性スピーカー |

音にまで没入する。ゲームと映像のためのエンタメ特化グラス。

クラウドファンディングで大きな注目を集めたモデル。音響メーカーHarmanと共同開発した空間オーディオシステムが最大の特徴で、グラス単体とは思えない臨場感あふれるサウンドを楽しめます。また、レンズには電子調光フィルムを標準搭載し、明るい場所でもクリアな映像を実現。Nintendo Switch™などのゲーム機との連携を強化するドックや、Androidベースのストリーミングデバイスなど、豊富なオプションも魅力です。

こんな人におすすめ:

- ゲームや映画の「音」にもこだわりたい方

- Nintendo Switch™を大画面でプレイしたい方

- 多彩なオプションで使い方を拡張したい方

(参照:VITURE公式サイト)

④ Rokid Max

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| 視野角(FOV) | 50° |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 輝度 | 600 nits |

| 重量 | 75g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

広く、明るく、滑らかに。視界いっぱいに広がる迫力映像。

XREALと並ぶ人気メーカーRokidの主力モデル。対角50°という広い視野角と、600 nitsという高い輝度が強みです。これにより、より没入感のある映像体験と、日中の屋外利用にも耐えうる高い視認性を両立しています。120Hzの高リフレッシュレートにも対応し、ゲームにも最適。さらに、-6.0Dまでの近視に対応する視度調整ダイヤルを内蔵しており、多くの近視ユーザーが追加レンズなしで使用できる手軽さも大きなメリットです。

こんな人におすすめ:

- 広い視野角で迫力のある映像を楽しみたい方

- 屋外でもARグラスを使いたい方

- 近視で、手軽に視力補正をしたい方

(参照:Rokid公式サイト)

⑤ TCL NXTWEAR S+

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×2160 (両眼) |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 輝度 | 600 nits |

| 重量 | 87g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

| オーディオ | デュアルスピーカー |

テレビメーカーが創る映像美。鮮明さと快適性を両立した実力派。

世界的なテレビメーカーであるTCLが手掛けるARグラスの最新モデル。前モデル「NXTWEAR S」から輝度やリフレッシュレートが向上し、より快適な視聴体験を実現しました。ドイツの認証機関テュフ・ラインランドによる「低ブルーライト」「フリッカーフリー」「反射抑制」の3つの認証を取得しており、長時間の使用でも目に優しい設計が特徴です。独自の音漏れ抑制技術「プライベートサウンドモード」も搭載。

こんな人におすすめ:

- 目の疲れにくさを重視したい方

- 信頼性のある大手メーカーの製品を選びたい方

- 音漏れを少しでも抑えたい方

(参照:TCL公式サイト)

⑥ Ray-Neo X2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-LED 光導波路 |

| 解像度 | 640 x 480 |

| 輝度 | 1500 nits |

| 重量 | 120g |

| 接続方法 | スタンドアロン (Snapdragon XR2搭載) |

| その他 | カメラ、SLAM機能、リアルタイム翻訳 |

未来がここに。世界初の双眼フルカラーMicro-LED搭載スタンドアロン型。

これまでのモデルとは一線を画す、プロセッサーを内蔵した「スタンドアロン型」のARグラスです。スマホ等に接続せず、単体で動作します。最大の技術的特徴は、フルカラーのMicro-LEDと光導波路(Waveguide)技術を組み合わせたディスプレイ。これにより、レンズがより透明に近く、自然な見た目を実現しています。カメラとSLAM機能を活用したナビゲーション、リアルタイム翻訳、写真・動画撮影など、多彩な機能を搭載した次世代モデルです。

こんな人におすすめ:

- 最先端のAR技術を体験したい方

- スマホに接続せず、単体で使えるグラスが欲しい方

- ナビや翻訳など、実世界と連携した機能を重視する方

(参照:Ray-Neo公式サイト)

⑦ Lenovo Legion Glasses

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 重量 | 96g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

| オーディオ | 内蔵スピーカー |

どこでもゲーミング。Lenovoが贈るポータブル大画面ディスプレイ。

PCメーカー大手Lenovoのゲーミングブランド「Legion」から登場したARグラス。同社のポータブルゲーミングPC「Lenovo Legion Go」との組み合わせに最適化されており、外出先でも大画面で本格的なPCゲームを楽しめます。シンプルな機能構成で、純粋な「着るディスプレイ」としての役割に特化しています。処方箋レンズ用のインサートフレームも付属します。

こんな人におすすめ:

- Lenovo Legion GoやROG AllyなどのポータブルゲーミングPCユーザー

- ゲーム用のポータブルモニターを探している方

- シンプルな機能のARグラスを求めている方

(参照:Lenovo公式サイト)

⑧ INMO Air2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED 光導波路 |

| 解像度 | 640 x 400 |

| 重量 | 99g |

| 接続方法 | スタンドアロン (AndroidベースOS搭載) |

| その他 | カメラ、GPS、ChatGPT連携 |

日常に溶け込むAIアシスタント。多機能スタンドアロンARグラス。

こちらもスマホ接続不要のスタンドアロン型。Androidベースの独自OSを搭載し、これ一台で動画視聴、音楽再生、Webブラウジングなどが可能です。ChatGPTと連携したAIアシスタント機能が特徴で、音声で様々な操作を行えます。カメラも搭載し、写真や動画の撮影も可能。普通のメガネに近い自然なデザインで、日常的に使いやすい一台です。

こんな人におすすめ:

- AIアシスタント機能に興味がある方

- グラス単体で様々なアプリを使いたい方

- 日常的に使えるデザインを重視する方

(参照:INMO公式サイト)

⑨ Vuzix Blade 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | DLP 光導波路 |

| 解像度 | 480 x 480 (片眼) |

| 重量 | 96g |

| 接続方法 | スタンドアロン (Android 11搭載) |

| その他 | オートフォーカスカメラ、ステレオスピーカー、安全メガネ規格準拠 |

現場が変わる。業務利用に最適化されたプロフェッショナルモデル。

主に法人・産業向けに開発されたスマートグラス。倉庫でのピッキング、遠隔作業支援、製造ラインでのマニュアル表示など、ハンズフリーが求められる現場作業での利用を想定しています。ANSI Z87.1の安全メガネ規格に準拠した高い耐久性も特徴。オートフォーカス付きのカメラや高性能マイクを備え、円滑な遠隔コミュニケーションをサポートします。

こんな人におすすめ:

- 業務用途でARグラスの導入を検討している法人

- 遠隔作業支援やハンズフリーでの情報確認が必要な方

- 高い耐久性と信頼性を求める方

(参照:Vuzix Corporation公式サイト)

⑩ EPSON MOVERIO BT-40S

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Si-OLED |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| 重量 | 95g (ヘッドセット部) |

| 接続方法 | 専用コントローラー経由 (USB-C) |

| その他 | Android搭載コントローラー付属 |

ビジネスを加速する。コントローラー付属の国産高精細モデル。

プリンターやプロジェクターで知られるエプソンが長年手掛ける「MOVERIO」シリーズ。Androidを搭載した専用コントローラーが付属するのが最大の特徴で、タッチパッドやキーで直感的な操作が可能です。自社開発のSi-OLED(シリコン有機EL)ディスプレイによる高画質と、両眼シースルーによる自然な視界を両立。観光案内や美術館での展示ガイド、ドローン操縦のモニターなど、幅広いビジネスシーンで活用されています。

こんな人におすすめ:

- コントローラーで確実な操作をしたい方

- 国産メーカーの安心感を重視する方

- 特定のビジネスアプリケーションで利用したい方

(参照:エプソン販売株式会社公式サイト)

⑪ Grawoow G530

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| リフレッシュレート | 120Hz |

| 輝度 | 600 nits |

| 重量 | 78g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

高性能を手軽に。新進気鋭のバランス型ARグラス。

比較的新しいブランドながら、市場のニーズを的確に捉えた高性能モデル。120Hzの高リフレッシュレート、600 nitsの高輝度、フルHD解像度といった、現在のトレンドとなっているスペックをバランス良く搭載しています。快適な装着感にも配慮されており、日常のエンターテインメントからPC作業まで幅広く対応できる実力を持っています。

こんな人におすすめ:

- 主要な人気モデルと同等のスペックを求める方

- 新しいブランドの製品を試してみたい方

- コストパフォーマンスを重視する方

(参照:GRAWOOW公式サイト)

⑫ Nreal Air (現XREAL Air)

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | OLED |

| 解像度 | 3840×1080 (片目1920×1080) |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 重量 | 79g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

一世を風靡した名機。今なお現役のARグラスのパイオニア。

現在のXREAL社がNreal時代に発売し、コンシューマー向けARグラス市場を切り開いた立役者ともいえるモデル。後継機である「XREAL Air 2」シリーズが登場しましたが、基本的なディスプレイ性能や装着感は依然として高く、中古市場などで手頃な価格で入手できる場合があります。初めてARグラスを試してみたいという方の入門機として、今なお有力な選択肢の一つです。

こんな人におすすめ:

- 少しでもコストを抑えてARグラスを始めたい方

- 中古品も視野に入れて探している方

- ARグラスの基本的な機能を体験したい方

⑬ MAD Gaze GLOW Plus

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | LCoS |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| 視野角(FOV) | 53° |

| 重量 | 92g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

広い視野角が魅力。手頃な価格のスタイリッシュグラス。

クラウドファンディング発のブランドで、比較的リーズナブルな価格とスタイリッシュなデザインが特徴です。53°という広い視野角は、同価格帯のモデルと比較して大きなアドバンテージであり、没入感の高い映像体験を提供します。ハンドジェスチャーによる操作にも対応しており、ユニークな機能も備えています。

こんな人におすすめ:

- 価格を抑えつつ、広い視野角を体験したい方

- 他の人とは少し違うデザインのグラスが欲しい方

- ジェスチャー操作などの新しいインターフェースに興味がある方

⑭ dream glass lead SE

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | LCoS |

| 解像度 | 1920×1080 |

| 視野角(FOV) | 90° |

| 重量 | 180g |

| 接続方法 | HDMI |

圧倒的没入感。クラス最高の広視野角ARグラス。

このモデルの最大の特徴は、対角90°という他のARグラスを圧倒する広い視野角です。視界のほとんどが映像で覆われるため、非常に高い没入感を得られます。接続はHDMIのため、PCやゲーム機など様々なデバイスに接続しやすい一方、重量は180gとやや重め。純粋に映像への没入を追求するユーザー向けの尖った一台です。

こんな人におすすめ:

- とにかく広い視野角と没入感を最優先する方

- 主に自宅で、座った状態で映像コンテンツを楽しみたい方

- PCやゲーム機との接続をメインに考えている方

⑮ ThinkReality A3

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | LCoS |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| 視野角(FOV) | 40° |

| 接続方法 | USB Type-C |

| その他 | SLAM機能、デュアル魚眼カメラ |

PC作業の未来形。仮想マルチモニターを実現するビジネス特化モデル。

Lenovoが法人向けに提供する高性能ARグラス。PCに接続することで、最大5画面の仮想モニターを空間に展開できる「Virtual Desktops」機能が最大の特徴です。SLAM機能を搭載し、頭を動かしてもウィンドウが空間に固定されるため、極めて生産性の高いPC作業環境をどこでも構築できます。産業現場での3Dビジュアライゼーションやワークフロー支援など、高度な業務利用を想定しています。

こんな人におすすめ:

- 場所を選ばずに究極のマルチモニター環境を構築したい方

- 3D CADデータの確認など、専門的な業務で利用したい法人ユーザー

- 未来のワークスタイルを体験したい方

(参照:Lenovo公式サイト)

⑯ Microsoft HoloLens 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | レーザー光スキャン方式 光導波路 |

| 解像度 | 2k 3:2 |

| 重量 | 566g |

| 接続方法 | スタンドアロン (Snapdragon 850搭載) |

| その他 | 高度なハンドトラッキング、アイトラッキング、空間マッピング |

現実と仮想の融合。MRデバイスの最高峰。

ARの進化形であるMR(Mixed Reality:複合現実)を体現する、業界のベンチマーク的存在。高度な空間認識能力と、指の動きを正確に認識するハンドトラッキングにより、デジタルオブジェクトをまるで実在するかのように直接手で掴んだり、操作したりできます。製造、医療、教育、建築など、様々な分野でDXを推進するためのプロフェッショナルツールであり、価格も数十万円と非常に高価です。

こんな人におすすめ:

- 最先端のMR技術を活用したソリューション開発を行う法人・開発者

- 高度な遠隔支援やシミュレーション、トレーニングを導入したい企業

- デジタルツインなどの先進的な取り組みに関心がある方

(参照:Microsoft公式サイト)

⑰ Magic Leap 2

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | LCoS |

| 解像度 | 1440×1760 |

| 視野角(FOV) | 70° |

| 重量 | 260g |

| 接続方法 | スタンドアロン (演算ユニット分離型) |

| その他 | ダイナミック調光、広い視野角 |

より広く、より鮮明に。エンタープライズMRの新たな選択肢。

Microsoft HoloLens 2の強力なライバルとなる法人向けMRデバイス。クラス最高レベルの70°という広い視野角と、周囲の明るさに応じてレンズの透過度を調整する「ダイナミック調光」が特徴です。これにより、明るい環境でも鮮明なCG表示が可能です。ヘッドセット部を軽量化するため、演算ユニット(Compute Pack)を腰などに装着する分離型設計を採用しています。

こんな人におすすめ:

- 広い視野角を持つエンタープライズ向けMRデバイスを探している法人

- 明るい環境下での利用を想定している方

- HoloLens 2以外の選択肢を検討している開発者・企業

(参照:Magic Leap公式サイト)

⑱ d-LenT D-Glass

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 重量 | 88g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

| その他 | 国産ブランド |

シンプルイズベスト。信頼の国産ウェアラブルディスプレイ。

日本の企業が開発・販売を手掛けるARグラス。機能は映像表示に特化しており、「シンプルで使いやすいウェアラブルディスプレイ」というコンセプトが明確です。国内でのサポートが受けられる安心感は大きなメリット。映像鑑賞やPCのサブモニターなど、基本的な用途を堅実にこなす一台です。

こんな人におすすめ:

- 国産ブランドの製品にこだわりたい方

- 国内でのサポート体制を重視する方

- 複雑な機能は不要で、シンプルなディスプレイを求めている方

⑲ TOZost T5

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| リフレッシュレート | 60Hz |

| 重量 | 83g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

| その他 | 視度調整機能付き |

手頃な価格で始める。視度調整機能付きエントリーモデル。

比較的安価な価格帯で提供されているARグラス。フルHD解像度のディスプレイを搭載し、映像鑑賞などの基本的な用途には十分な性能を持っています。0Dから-5.0Dまでの近視に対応する視度調整機能を備えており、メガネなしで手軽に利用できるのが魅力です。初めてARグラスを試してみたいという方の入門機として適しています。

こんな人におすすめ:

- とにかくコストを抑えてARグラスを体験したい方

- 軽度の近視で、視度調整機能を使いたい方

- 入門機として基本的な性能があれば十分な方

⑳ Rokid Air

| スペック | 詳細 |

|---|---|

| ディスプレイ | Micro-OLED |

| 解像度 | 1920×1080 (片目) |

| 視野角(FOV) | 43° |

| リフレッシュレート | 75Hz |

| 重量 | 83g |

| 接続方法 | USB Type-C (DP Alt Mode) |

Rokidの名を広めた実力機。今でも色褪せないバランスの良さ。

現行モデル「Rokid Max」の前世代機にあたるモデルです。発売当時はその軽量さと高い基本性能で人気を博しました。後継機と比較すると視野角や輝度は劣りますが、フルHD解像度と75Hzのリフレッシュレートは今でも十分通用するスペックです。型落ちとなったことで、Rokid Maxよりも安価に入手できる可能性があります。

こんな人におすすめ:

- 実績のあるブランドの製品を手頃な価格で手に入れたい方

- Rokid Maxほどの高性能は不要だが、信頼性は欲しい方

- 中古市場も視野に入れて探している方

ARグラスのメリット

ARグラスを導入することで、私たちの生活や仕事にはどのようなメリットがもたらされるのでしょうか。ここでは、その代表的な利点を3つに絞って深掘りします。

場所を選ばずに大画面を利用できる

ARグラス最大のメリットは、物理的な制約から解放され、いつでもどこでもパーソナルな大画面環境を手に入れられることです。 これは、エンターテインメントと仕事の両面で大きな価値を持ちます。

エンターテインメントの面では、自宅に大型テレビやプロジェクターがなくても、ARグラスをかけるだけで、目の前に100インチを超える仮想スクリーンが出現します。これにより、ベッドに寝転がりながら、あるいは長距離バスでの移動中に、映画館さながらの迫力で映像コンテンツに没入できます。画面は自分にしか見えないため、プライバシーが完全に保たれるのも大きな利点です。周りの目を気にすることなく、好きな世界に浸ることができます。

仕事の面では、省スペース性が絶大な効果を発揮します。カフェやコワーキングスペース、出張先のホテルなど、限られたスペースでも、ARグラスを使えば仮想のマルチディスプレイ環境を構築できます。物理的なモニターを何枚も持ち運ぶ必要はありません。これにより、場所を選ばずに高い生産性を維持できるため、リモートワークやノマドワークとの親和性が非常に高いと言えます。ARグラスは、私たちの「見る」という行為を、空間の制約から解き放つデバイスなのです。

周囲の状況を確認しながら使える

ARグラスがVRゴーグルと一線を画す決定的なメリットが、現実世界を視認しながらデジタル情報を利用できる点です。ARグラスのレンズはシースルー(透明)であるため、装着中も周囲の環境を普段通りに把握できます。

この特性は、安全性と利便性に直結します。例えば、街中でナビゲーション機能を使っている際も、前から来る歩行者や自転車、信号の色などをしっかりと確認できます。スマートフォンの画面に視線を落とす「歩きスマホ」の危険性を回避できるのです。

また、「ながら作業」が可能になることも大きな利点です。キッチンで料理をしながら視界の隅にレシピを表示したり、DIYで作業をしながら組み立てマニュアルを確認したり、楽器の練習をしながら楽譜を表示したりと、両手を使いながら必要な情報を参照できます。これは、情報確認のためにいちいち作業を中断する必要がなくなることを意味し、様々な活動の効率を向上させます。

現実世界との繋がりを断ち切らずにデジタル技術の恩恵を受けられること、これがARグラスが日常生活に溶け込むための最も重要な要素です。

両手が空いた状態で情報を確認できる

スマートフォンやタブレットは便利な情報端末ですが、利用する際には必ず片手、あるいは両手が塞がってしまいます。これに対し、ARグラスはメガネのように装着するだけなので、常に両手が自由な状態(ハンズフリー)で情報を確認できます。

このハンズフリーという特性は、特に専門的な業務の現場で革命的な変化をもたらします。

例えば、倉庫でのピッキング作業では、作業員は視界に表示される指示に従って商品を探し、両手で荷物を運ぶことができます。タブレットや紙のリストを確認するために立ち止まる必要がありません。

工場の製造ラインや設備のメンテナンスでは、作業者は両手で工具を使いながら、目の前に表示されるマニュアルや図面、遠隔地にいる熟練者からの指示を確認できます。これにより、作業の正確性とスピードが大幅に向上します。

医療の現場では、外科医が手術中に患者のバイタルデータやCTスキャン画像を視界に表示させ、視線を術野から逸らすことなく手術を続けられます。

このように、両手を使った作業と情報確認を同時に行う必要があるあらゆるシーンで、ARグラスは作業効率と安全性を劇的に高めるポテンシャルを秘めています。

ARグラスのデメリット・注意点

ARグラスは多くの可能性を秘めた魅力的なデバイスですが、購入を検討する際には、そのデメリットや注意点についても正しく理解しておく必要があります。発展途上の技術であるがゆえの課題を認識し、自分の利用スタイルと照らし合わせることが後悔しないための鍵となります。

価格が高価なモデルが多い

ARグラスの購入をためらう最も大きな要因の一つが価格です。コンシューマー向けの主要モデルは5万円から8万円程度が中心価格帯となっており、これは高性能なタブレットや一般的なモニターが購入できる金額です。さらに、空間認識機能などを搭載した高性能なモデルや法人向けのモデルになると、数十万円に達することも珍しくありません。

この価格設定の背景には、Micro-OLEDのような超小型・高精細ディスプレイや、光の進路を制御する光学系(レンズ)、各種センサーなど、高度でまだ量産効果が限定的なコンポーネントが使用されていることが挙げられます。

一般的な情報機器と比較するとまだ「高価なガジェット」であることは否めません。そのため、購入前には「選び方」のセクションで解説したように、自分の用途を明確にし、その投資に見合う価値があるかを慎重に判断する必要があります。幸い、市場の拡大とともに価格は少しずつ下落傾向にあり、今後より手頃なモデルが登場することも期待されます。

長時間使用すると疲れる可能性がある

ARグラスは「グラス」と名が付いていますが、普段使っている視力矯正用のメガネとは全くの別物です。長時間の使用は、身体的な疲労に繋がる可能性があります。

主な疲労の原因は2つです。

- 眼精疲労: ARグラスでは、非常に近い位置にあるディスプレイにピントを合わせ続けることになります。人間の目は、近くを見るときに毛様体筋という筋肉が緊張状態になります。この状態が長時間続くと、眼精疲労や、それに伴う頭痛、肩こりを引き起こす可能性があります。また、ディスプレイの輝度やちらつき(フリッカー)が目に合わない場合も同様です。定期的にグラスを外して遠くを見るなど、意識的な休憩を取り入れることが非常に重要です。

- 身体的疲労: 最新モデルは70g台まで軽量化が進んでいますが、それでも十数グラム程度の一般的なメガネと比較すれば数倍の重さがあります。この重量が長時間、鼻や耳にかかり続けることで、痛みや不快感を感じることがあります。特に、重量バランスが前方に偏っているモデルは、首への負担も大きくなりがちです。購入前に可能であれば試着してみるか、レビューなどで装着感を詳しく確認することをお勧めします。

バッテリーの持続時間に注意が必要

バッテリー問題も、ARグラスを日常的に使う上で考慮すべき重要なポイントです。

スマートフォンやPCに有線接続するタイプのARグラスは、それ自体に大きなバッテリーを搭載していません。 動作に必要な電力は、接続先のデバイスから供給されます。これはつまり、ARグラスを使用している間、スマートフォンのバッテリーが通常よりも速いペースで消耗していくことを意味します。外出先で長時間利用する予定がある場合は、モバイルバッテリーを携帯するなどの対策が必要になるでしょう。

一方、プロセッサーやバッテリーを内蔵したスタンドアロン型のARグラスは、ケーブルの煩わしさがない反面、本体のバッテリー持続時間が利用時間を直接的に制限します。 高機能なモデルほど消費電力も大きくなる傾向があり、連続使用時間は1〜3時間程度という製品も少なくありません。自分の想定する利用シーンで、バッテリーが持つかどうかを事前に確認しておく必要があります。

対応していないデバイスがある

「ARグラスを買ったのに、手持ちのスマホで使えなかった」というのは、最も避けたいトラブルです。多くのARグラスが接続方式として採用している「USB Type-C DisplayPort Alternate Mode」は、全てのスマートフォンやPCに搭載されているわけではありません。

特に、エントリークラスからミドルクラスのAndroidスマートフォンや、一部のノートPCでは、USB-Cポートが充電とデータ転送にしか対応していない場合があります。また、iPhoneは、そのままではARグラスに接続できず、専用の高価なアダプタが別途必要になるケースがほとんどです。

この互換性の問題は、ユーザーにとって非常に分かりにくい部分です。購入を検討しているARグラスの公式サイトを必ず訪れ、対応デバイスのリストを入念に確認してください。 もし自分のデバイスがリストにない場合は、メーカーのサポートに問い合わせるなど、確実な情報を得てから購入に踏み切ることが賢明です。

ARグラスに関するよくある質問

ここでは、ARグラスの購入を検討している方から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

視力が悪くても使えますか?

はい、多くのモデルで視力が悪い方でも利用できるような対策が用意されています。 主に2つの方法があります。

- 度付きレンズ用インサートフレームの利用:

多くのARグラスには、内側に取り付けられる専用のレンズフレームが付属または別売されています。このフレームを眼鏡店に持ち込み、ご自身の視力(近視・乱視・遠視)に合わせたレンズを作成してもらうことで、クリアな視界でARグラスを使用できます。これが最も一般的で確実な方法です。 - 視度調整機能の利用:

一部のモデル(例:Rokid Maxなど)には、本体に視度調整ダイヤルが搭載されています。これを回すことで、一定範囲内の近視の度数を補正できます。乱視には対応できませんが、追加のレンズ作成が不要で手軽なのがメリットです。ただし、調整可能な度数の範囲が限られているため、ご自身の視力が範囲内に収まるかを確認する必要があります。

また、コンタクトレンズを着用している方は、そのままARグラスを使用できます。

ARグラスはどこで購入できますか?

ARグラスの主な購入先は以下の通りです。

- 公式オンラインストア: 各メーカーの公式サイトでは、最新モデルや限定カラー、純正アクセサリーなどを直接購入できます。製品情報も最も正確で豊富です。

- 大手ECサイト: Amazon、楽天市場、ヨドバシ.comなどの大手ECサイトでも多くのモデルが取り扱われています。ポイント還元やセールなどを利用してお得に購入できる場合があります。

- 家電量販店: ビックカメラやヨドバシカメラなどの一部の大型店舗では、実機を展示している場合があります。実際に重さやデザインを確認したり、試着したりできる貴重な機会なので、お近くに店舗があれば足を運んでみることをお勧めします。

- クラウドファンディングサイト: KickstarterやMakuakeなどで、開発中の最新モデルが先行販売されることがあります。いち早く手に入れられる可能性がありますが、製品の到着が遅れたり、仕様が変更になったりするリスクも伴います。

ARグラスをかけていると、周りからはどのように見えますか?

周りの人からの見え方は、ARグラスのデザインに大きく依存します。

- 一般的なデザイン: 多くのモデルは、「少し大きめの未来的なサングラス」といった印象です。レンズ部分は色のついたハーフミラーのようになっており、装着者の目は見えにくいことが多いです。

- レンズへの映り込み: 装着者が見ている映像そのものが、周りの人から見えることはほとんどありません。ただし、レンズの表面に光の反射として映像の一部がぼんやりと映り込むことはあります。内容を判読できるレベルではありませんが、「何かを見ているな」ということは分かる場合があります。

- カメラの存在: カメラを搭載しているモデル(スタンドアロン型など)の場合、周りの人からは「カメラで撮影されているかもしれない」という印象を与える可能性があります。公共の場やプライベートな空間で使用する際は、周囲への配慮が必要です。メーカーによっては、録画中にLEDが点灯するなど、プライバシーに配慮した設計を取り入れています。

基本的には、サングラスをかけているのと同様に、過度に注目を集めることは少なくなってきていますが、TPOに合わせた利用を心がけることが大切です。

まとめ

本記事では、ARグラスの基本的な概念から、VRゴーグルとの違い、具体的な用途、そして後悔しないための選び方、さらには2024年最新のおすすめモデル20選まで、幅広く詳細に解説してきました。

ARグラスは、現実世界に情報を重ね合わせることで、私たちの視覚体験を根底から変える可能性を秘めた、次世代のコンピューティングデバイスです。 かつてはSFの世界の産物でしたが、技術の進歩により、今や私たちの手の届く存在となりつつあります。

場所を選ばないパーソナルな大画面シアターとしての活用から、どこでもマルチモニター環境を構築できる革新的なワークツールとして、さらには現実世界を舞台にした新しいゲーム体験や、安全で直感的なナビゲーションまで、その用途は多岐にわたります。

最適な一台を選ぶためには、以下のポイントを再確認しましょう。

- まず「何に使いたいか」という目的を明確にすること。

- 手持ちのスマートフォンやPCとの接続方法・互換性を必ず確認すること。

- 解像度、視野角、リフレッシュレートといったディスプレイ性能を、目的に合わせて見極めること。

- 長時間利用の快適さを左右する、重量や装着感をチェックすること。

確かに、ARグラスはまだ発展途上の技術であり、価格の高さや長時間の使用による疲労、バッテリーの問題といった課題も存在します。しかし、それを補って余りあるほどの魅力と、未来への大きな可能性を秘めていることもまた事実です。

この記事が、あなたが広大でエキサイティングなARグラスの世界へ一歩を踏み出すための、信頼できるガイドとなれば幸いです。あなたのライフスタイルや目的にぴったり合った一台を見つけ、これまで誰も体験したことのない、新しい現実をその目で確かめてみてください。