目次

ARバーチャル試着とは?

ARバーチャル試着は、AR(Augmented Reality:拡張現実)技術を活用し、スマートフォンやPC、店舗のデジタルサイネージなどを通じて、ユーザー自身の姿にファッションアイテムやコスメなどを重ね合わせ、仮想的に試着体験を提供する革新的なソリューションです。この技術により、顧客は時間や場所を選ばずに、まるで鏡の前で試すかのように商品のフィット感やデザイン、色味を確認できます。

ECサイトの普及やデジタル技術の進化を背景に、アパレル、コスメ、ジュエリー、アイウェアなど、さまざまな業界で導入が進んでおり、オンラインとオフラインの垣根を越えた新しい顧客体験を創出するツールとして大きな注目を集めています。

ECサイトや店舗での新しい顧客体験

ARバーチャル試着がもたらす顧客体験は、従来の購買プロセスを大きく変える可能性を秘めています。ECサイトと実店舗、それぞれのシーンで提供される新しい体験について見ていきましょう。

【ECサイトでの体験変革】

従来のECサイトにおける最大の課題は、「商品を実際に試せない」ことでした。写真やサイズ表だけでは、自分に似合うか、サイズが合うかといった不安を完全に払拭することは難しく、購入のハードルとなっていました。

ARバーチャル試着は、この課題を解決します。

- 自宅が試着室に変わる: スマートフォンのカメラを起動するだけで、自宅にいながら気になる洋服やコスメを自分の姿に重ねて試せます。深夜でも早朝でも、好きな時間に好きなだけ試着できるため、顧客の利便性は飛躍的に向上します。

- 「自分ごと化」による購買意欲の向上: 商品が自分の顔や身体にフィットする様子をリアルタイムで確認することで、ユーザーは商品をより「自分ごと」として捉えるようになります。これにより、単に商品を眺めているだけでは生まれなかった所有欲が刺激され、購入への最後の一押しとなります。

- エンターテイメント性の提供: 試着体験そのものがゲームのような楽しさを提供します。様々な商品を次々と試す過程は、単なる購買行動を超えたエンターテイメントとなり、サイトの滞在時間を延ばし、ブランドへのエンゲージメントを高める効果も期待できます。

【実店舗での体験変革】

ARバーチャル試着はオンラインだけでなく、実店舗においてもその価値を発揮します。

- 試着室の混雑緩和と効率化: ピークタイムの試着室の行列は、顧客満足度を低下させる一因です。「マジックミラー」と呼ばれるAR機能付きのデジタルサイネージを設置すれば、顧客は試着室に入ることなく、多くの商品を素早く試せます。これにより、待ち時間が短縮され、より快適なショッピング体験を提供できます。

- 在庫切れ商品の試着機会創出: 店舗に在庫がないサイズやカラーの商品でも、バーチャル試着なら試すことが可能です。これにより、販売機会の損失を防ぎ、顧客は取り寄せやオンラインでの購入を前向きに検討しやすくなります。

- 衛生面の配慮とテスター問題の解決: 特にコスメ業界では、不特定多数の人が使用するテスターの衛生面が課題でした。ARバーチャルメイクを導入すれば、非接触で様々な商品を試せるため、顧客は安心して色味や質感を確かめられます。これは、感染症対策が重要視される現代において、非常に大きなメリットです。

- 省スペース化と新しい店舗設計: 物理的な在庫や試着室のスペースを削減できるため、よりコンパクトで洗練された店舗設計が可能になります。浮いたスペースをラウンジやイベントスペースとして活用するなど、新しい形の店舗体験を創造するきっかけにもなります。

このように、ARバーチャル試着は、オンラインとオフラインの両方で顧客の不便や不安を解消し、これまでにない利便性、楽しさ、安心感を提供することで、ブランドと顧客の新しい関係性を築くための重要な鍵となっています。

なぜ今、ARバーチャル試着が注目されているのか

ARバーチャル試着が急速に注目を集めている背景には、テクノロジーの進化、消費者行動の変化、そして社会的な要請が複雑に絡み合っています。

1. EC化の加速とオンラインの課題

新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、世界的にEC(電子商取引)の利用が急速に拡大しました。多くの消費者がオンラインで買い物をすることが当たり前になる一方で、ECならではの課題も浮き彫りになりました。特にアパレルやコスメ業界では、「サイズが合わなかった」「思っていた色と違った」といった理由による返品率の高さが、事業者にとって大きな経営課題となっています。

ARバーチャル試着は、この「試せない」というECの根本的な弱点を克服し、購入後のミスマッチを減らすことで返品率を低下させ、顧客満足度と収益性の両方を向上させるソリューションとして期待されています。

2. テクノロジーの成熟と普及

AR技術が実用レベルに達したことも大きな要因です。

- スマートフォンの高性能化: 現代のスマートフォンは、高解像度のカメラ、高性能なプロセッサ、高精度のセンサーを標準搭載しており、複雑なAR処理をスムーズに実行できる環境が整っています。

- ARプラットフォームの進化: Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」といった開発プラットフォームが提供され、開発者が高度なARアプリケーションを比較的容易に構築できるようになりました。

- 通信インフラの高速化: 5Gの普及により、大容量の3Dデータなどを高速に送受信できるようになり、よりリッチでリアルなバーチャル試着体験が可能になっています。

これらの技術的基盤が整ったことで、ARバーチャル試着は一部の先進的な企業の取り組みから、多くの企業が導入を検討できる現実的な選択肢へと変わりました。

3. 消費者ニーズの多様化

現代の消費者は、単にモノを所有するだけでなく、その購買プロセス全体における「体験(コト)」を重視する傾向が強まっています。

- パーソナライゼーションへの欲求: 自分にぴったりの商品、自分だけの体験を求めるニーズが高まっています。ARバーチャル試着は、ユーザー一人ひとりの顔や体型に合わせて商品をシミュレーションするため、究極のパーソナライズ体験を提供します。

- エンターテイメント性の追求: Z世代やミレニアル世代といったデジタルネイティブ層は、ショッピングにも楽しさやSNSでの共有価値を求めます。ARバーチャル試着は、そのインタラクティブで楽しい体験からSNSでの拡散(バイラル)を促しやすく、新しい顧客層へのアピールにも繋がります。

4. サステナビリティへの意識の高まり

環境問題への関心が高まる中、企業のサステナビリティ(持続可能性)への取り組みが消費者から厳しく評価されるようになっています。ARバーチャル試着は、この観点からも注目されています。

- 返品による環境負荷の削減: 商品の返品には、輸送に伴うCO2排出や、再梱包による資材の浪費など、多くの環境負荷が伴います。バーチャル試着によって返品率が低下すれば、これらの負荷を直接的に削減できます。

- 過剰生産の抑制: 顧客が購入前に商品を仮想的に試せることで、需要予測の精度が向上し、アパレル業界の長年の課題である過剰生産や大量廃棄の問題解決に貢献する可能性も秘めています。

これらの要因が複合的に作用し、ARバーチャル試着は単なる一過性のトレンドではなく、リテール業界の未来を形作る不可欠なテクノロジーとして、その重要性を増しているのです。

ARバーチャル試着の仕組みと種類

ARバーチャル試着の魔法のような体験は、高度なコンピュータビジョン技術によって支えられています。ここでは、その体験を実現するためのコア技術と、提供されるサービスの主なタイプについて詳しく解説します。

AR試着を支える2つのコア技術

ARバーチャル試着の精度やリアリティは、カメラに映し出されたユーザーの身体的特徴をどれだけ正確に、そしてリアルタイムに認識できるかにかかっています。その中心となるのが「顔認識技術」と「身体認識技術」です。

顔認識技術

顔認識技術は、カメラの映像から人間の顔を検出し、その特徴を詳細に分析する技術です。メガネ、コスメ、帽子、ピアスといった顔周りのアイテムのバーチャル試着で不可欠な役割を果たします。

この技術のプロセスは、大きく分けて以下のステップで構成されます。

- 顔検出(Face Detection): まず、画像や映像の中から顔が存在する領域を特定します。

- ランドマーク検出(Facial Landmark Detection): 次に、検出された顔の中から、目、鼻、口、眉、顔の輪郭といった特徴点(ランドマーク)の位置を精密に特定します。一般的に68点から100点以上のランドマークが検出されます。

- 3Dメッシュ生成: 検出したランドマークを基に、顔の凹凸や形状を再現した3Dメッシュ(網目状のポリゴンモデル)を生成します。これにより、平面的な映像から立体的な顔の構造を把握できます。

- 頭部姿勢推定(Head Pose Estimation): ユーザーが顔を上下左右に動かしたり、傾けたりしても、その動きをリアルタイムで追跡します。

これらの処理を通じて、システムはユーザーの顔の向き、表情、大きさ、形状を正確に把握し、メガネのフレームを適切な位置に配置したり、リップスティックを唇の形に合わせて正確に塗ったりすることを可能にしています。 高度な顔認識技術では、肌の色や質感、周囲の光の当たり方(照明環境)まで考慮し、より自然でリアルな試着体験を提供します。

身体認識技術(ボディトラッキング)

身体認識技術は、ボディトラッキングやポーズ推定(Pose Estimation)とも呼ばれ、カメラ映像から人体の骨格や関節の位置をリアルタイムで推定する技術です。洋服や時計、ブレスレットといった全身または身体の一部に着用するアイテムの試着に利用されます。

この技術は、以下のようなプロセスで人体の動きを捉えます。

- 人物検出: まず、映像の中から人物の領域を特定します。

- キーポイント検出: 次に、肩、肘、手首、腰、膝、足首といった主要な関節点(キーポイント)を検出します。

- 骨格推定: 検出したキーポイント同士を線で結び、人体の骨格構造(スケルトン)を推定します。

- モーショントラッキング: ユーザーが動くと、各キーポイントの位置の変化をフレームごとに追跡し、体の動きやポーズの変化をリアルタイムで認識します。

この骨格情報に商品の3Dモデルを重ね合わせることで、ユーザーの動きに合わせて洋服が自然に追従するバーチャル試着が実現します。例えば、ユーザーが腕を上げれば服の袖も一緒に持ち上がり、歩けばスカートが揺れるといった表現が可能になります。

ただし、身体認識技術にはまだ課題も残っています。特にアパレル分野では、服のドレープ感(生地の自然なたるみ)やシワ、素材の質感(光沢や透け感など)を物理法則に基づいてリアルにシミュレーションすることは非常に複雑であり、今後の技術進化が期待される領域です。

バーチャル試着の主な3つのタイプ

バーチャル試着の提供方法は、使用する技術やユーザー体験によっていくつかのタイプに分類されます。ここでは代表的な3つのタイプを紹介します。

| タイプ | 概要 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| AR型 | スマートフォンなどのカメラに映るリアルタイムの映像に、商品の3Dモデルを重ね合わせる。 | ・没入感が高く、インタラクティブな体験が可能 ・動きに合わせて商品を確認できる ・エンターテイメント性が高い |

・デバイスのスペックや通信環境に影響されやすい ・リアルタイム処理のため高度な技術が必要 ・周囲の明るさなどで見え方が変わる |

コスメ、メガネ、アクセサリー、帽子、靴 |

| CG型 | ユーザーが事前に撮影・アップロードした写真や、作成したアバターに商品を合成する。 | ・リアルタイム処理が不要で比較的導入しやすい ・静止画なので、じっくり比較検討できる ・デバイスの性能に左右されにくい |

・AR型ほどの没入感やリアルタイム性はない ・動きの確認はできない ・写真の撮り方によって精度が変わる |

洋服、ヘアスタイル、ウィッグ |

| フォトドレッシング型 | CG型の一種で、特に静止画への着せ替えに特化した簡易的なタイプ。 | ・最も手軽に導入・利用できる ・開発コストを抑えやすい |

・リアリティやインタラクティブ性は低い ・単純な画像の重ね合わせに近く、フィット感の再現は難しい |

ECサイトでの簡易的な着用イメージ提供 |

AR型

AR型は、ユーザーがカメラを起動し、自分の顔や身体を映すと、そこにリアルタイムで商品が重ねて表示されるタイプです。最も没入感が高く、「試着している」という感覚を強く得られるのが特徴です。

例えば、コスメのAR試着では、顔を動かすとリップの色が追従し、微笑むと口角の動きに合わせて自然に表示されます。メガネの試着では、首を傾けてもメガネがずれることなくフィットし続けます。このリアルタイム性とインタラクティブ性が、ユーザーに驚きと楽しさを提供し、SNSでのシェアにも繋がりやすいというメリットがあります。

一方で、高度なリアルタイム処理が求められるため、スマートフォンの性能や通信速度に体験の質が左右されることがあります。

CG型

CG型は、ユーザーが自分の顔写真や全身写真をサイトにアップロードしたり、事前に測定した身体データから生成された3Dアバターを使用したりして、商品を仮想的に試着するタイプです。リアルタイム性はありませんが、自分の写真やアバターを使うことで、パーソナライズされた試着体験が可能になります。

特にアパレル分野で活用されることが多く、様々な洋服をアバターに着せ替えてコーディネートをじっくり検討する、といった使い方ができます。AR型に比べて処理が軽いため、比較的スムーズに動作し、導入のハードルも低い傾向にあります。ただし、静止画であるため、動いたときの服の見え方や、生地の揺れ感などを確認することはできません。

フォトドレッシング型

フォトドレッシング型は、CG型をさらにシンプルにしたタイプで、ユーザーがアップロードした写真の上に、商品の画像を単純に重ね合わせる手法です。最も手軽に導入できる反面、身体の凹凸や遠近感を考慮しない単純な合成になることが多く、リアリティの面では他のタイプに劣ります。

「実際に着たらどうなるか」という正確なシミュレーションというよりは、「この服を自分が着たら、雰囲気はどんな感じになるか」という大まかなイメージを掴むための機能として位置づけられます。ECサイトで、商品の着用イメージを手軽に提供したい場合に採用されることがあります。

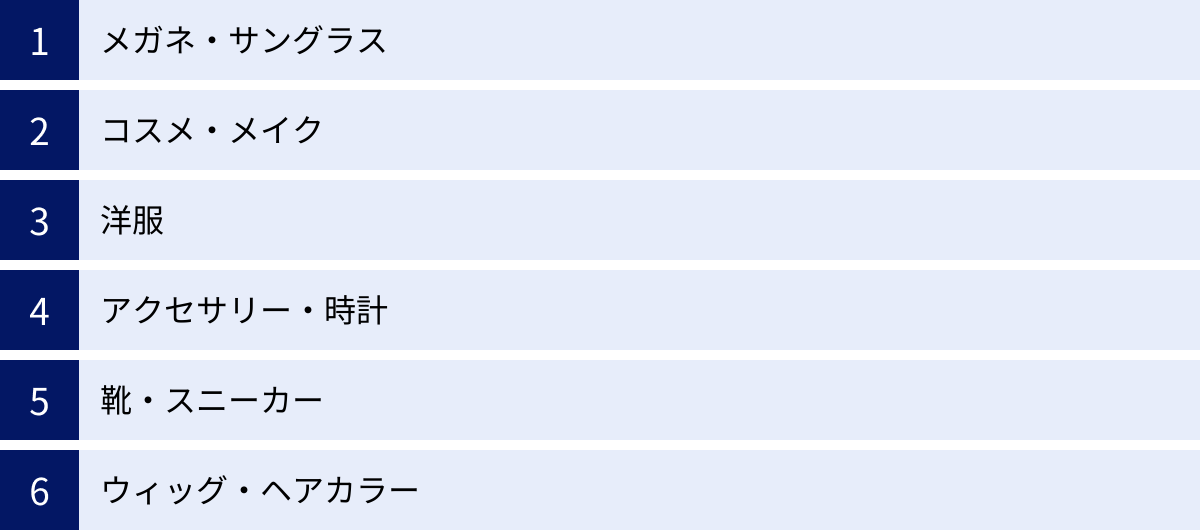

ARバーチャル試着で試せるアイテム

ARバーチャル試着技術は、その特性を活かして様々なカテゴリーの商品の試着に活用されています。ここでは、代表的なアイテムと、それぞれでどのような試着体験が可能になるのかを具体的に見ていきましょう。

メガネ・サングラス

アイウェアは、ARバーチャル試着との親和性が非常に高いアイテムの一つです。顔認識技術の精度が体験の質を大きく左右する分野であり、多くのブランドが先進的なソリューションを導入しています。

- リアルなフィッティング体験: 高度な顔認識技術により、ユーザーの顔の輪郭、目と目の間の距離(瞳孔間距離)、鼻筋などを正確に測定。これにより、まるで本物のメガネをかけているかのように、フレームが顔の適切な位置にぴったりと配置されます。

- 360度の確認: ユーザーが顔を左右に動かしたり、上下に傾けたりしても、メガネは顔に追従し続けます。これにより、正面からだけでなく、横顔や斜めからの見え方も確認でき、自分に似合うデザインを多角的に検討できます。

- フレームやレンズのカスタマイズ: 画面上の操作で、フレームの色や素材、レンズの色や濃度を瞬時に切り替えることができます。店舗では試しきれないほどの豊富なバリエーションを、ストレスなくシミュレーションできるのが大きな魅力です。これにより、ユーザーは自分だけのオリジナルな組み合わせを見つける楽しみを味わえます。

コスメ・メイク

コスメもARとの相性が抜群で、特に非接触ニーズの高まりから導入が急速に進んでいる分野です。色の再現性と肌へのなじみ具合のリアルさが、技術的な鍵となります。

- ポイントメイクのシミュレーション: 顔認識技術が唇、目、頬、眉などをパーツごとに正確に特定し、リップスティック、アイシャドウ、チーク、アイライナーなどを仮想的に塗布します。実際の発色に近い色味を再現し、肌の色と自然に馴染むように表示する高度なカラーサイエンス技術が用いられています。

- フルメイクのトータル提案: 単品を試すだけでなく、複数のアイテムを組み合わせた「フルメイク」のルックをワンタップで試すことも可能です。「オフィスメイク」「パーティメイク」といったテーマに沿ったメイクパターンを提案することで、ユーザーは新しい自分を発見し、関連商品の合わせ買い(クロスセル)にも繋がりやすくなります。

- ファンデーションの色選び: ユーザーの肌の色(スキントーン)をAIが分析し、膨大なカラーバリエーションの中から最適なファンデーションの色を提案する機能も登場しています。オンラインでの色選びが最も難しいとされるベースメイクの課題を解決する画期的なソリューションです。

洋服

アパレル分野は、ARバーチャル試着の活用が最も期待される一方で、技術的なハードルも高い分野です。身体認識技術を用いて、サイズ感や服の動きをいかにリアルに再現するかが最大の課題です。

- 着用イメージの確認: スマートフォンのカメラやデジタルサイネージに映る自分の姿に、Tシャツやワンピース、ジャケットなどの3Dモデルを重ね合わせ、全体の雰囲気やデザインを確認します。

- サイズ感の可視化: 事前に身長や体重、スリーサイズなどを入力したり、スマートフォンのカメラで全身を撮影して自動採寸したりすることで、よりパーソナルなアバターを生成。そのアバターに服を着せることで、フィット感や丈の長さを視覚的に確認できるサービスが増えています。

- 課題と進化: 現状の技術では、生地の伸縮性や厚み、ドレープ感といったリアルな質感を完全に再現することはまだ難しいのが実情です。しかし、AIを活用して物理シミュレーションの精度を高めたり、ユーザーの身体データから最適なサイズをレコメンドする技術と組み合わせたりすることで、より実用的なソリューションへと進化を続けています。

アクセサリー・時計

ジュエリーや時計などの高価なアイテムは、購入前の慎重な検討が不可欠です。ARバーチャル試着は、その試着体験を手軽に提供し、購入の後押しをします。

- ピアス・イヤリング: 顔認識技術で耳の位置を特定し、商品を仮想的に着用します。髪をかき上げたときの見え方や、顔の動きに合わせた揺れ感なども再現され、リアルな装着イメージを掴むことができます。

- ネックレス・ブレスレット: 身体認識技術で首や手首の位置・動きをトラッキングし、商品を重ね合わせます。チェーンの長さやペンダントトップの大きさなどを、自分の身体とのバランスで確認できます。

- 指輪: ハンドトラッキング技術を用いて、指の太さや形に合わせてリングを試着します。様々なデザインのリングを重ね付けして楽しむことも可能です。

- 時計: 手首の動きに合わせて時計が追従し、文字盤のデザインやベルトの色を様々な角度から確認できます。金属の光沢や宝石の輝きをリアルに再現するレンダリング技術が、高級感を演出し、購買意欲を高めます。

靴・スニーカー

フットウェアもAR試着の対象として広がりを見せています。足の形状を認識し、様々な角度からデザインを確認できる点が特徴です。

- デザインの360度確認: スマートフォンのカメラを自分の足に向けると、スニーカーやパンプスが仮想的に表示されます。足を動かしたり、角度を変えたりすることで、上からだけでなく、横や後ろからのデザイン、ソールの形状まで詳細に確認できます。

- コーディネートのシミュレーション: 実際に履いているパンツやスカートとの組み合わせをその場で確認できるため、手持ちの服とのコーディネートをイメージしやすくなります。

- 限界点: ARで確認できるのはあくまで見た目であり、サイズ感やフィット感、クッション性といった「履き心地」までは再現できません。このため、デザイン確認やコーディネートの補助的なツールとして活用されるのが一般的です。

ウィッグ・ヘアカラー

ヘアスタイルは人の印象を大きく左右するため、失敗したくないという思いが強いアイテムです。ARは、この「試せない」という美容室での長年の課題を解決します。

- ヘアカラーシミュレーション: カメラに映る自分の髪の領域をAIが認識し、様々なカラーをリアルタイムでシミュレーションします。明るい色から暗い色、トレンドのアッシュ系やピンク系まで、ワンタップで髪色を自由自在に変更できます。自分の肌の色や目の色に合うカラーを見つけるのに役立ちます。

- ウィッグ・髪型の試着: 様々な髪型のウィッグを自分の顔に合わせて試着できます。ショートヘアの人がロングヘアを試したり、普段とは違う大胆な髪型に挑戦したりと、新しい自分の可能性を発見するエンターテイメント体験を提供します。髪の自然な流れやボリューム感を再現する技術が、リアリティを高める上で重要となります。

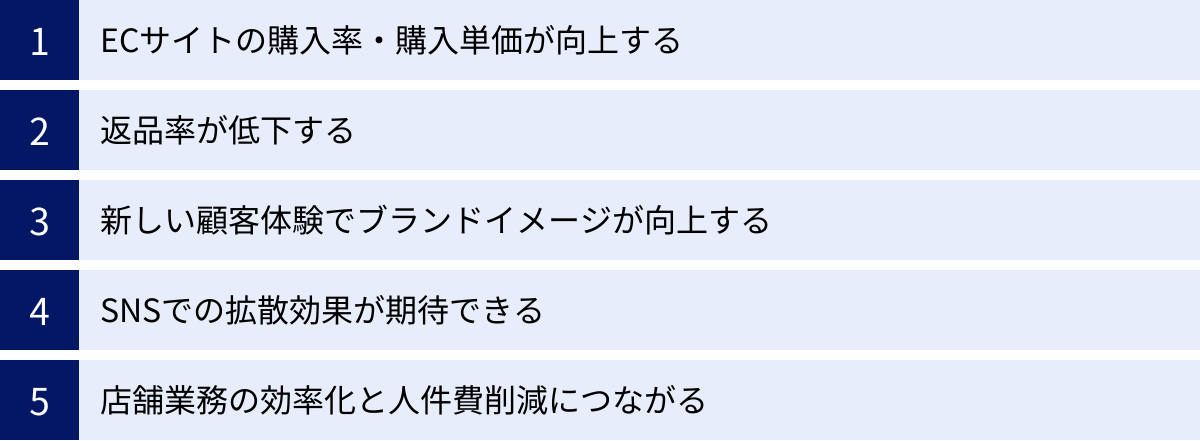

ARバーチャル試着を導入する5つのメリット

ARバーチャル試着の導入は、単に顧客に目新しい体験を提供するだけでなく、企業の売上向上や業務効率化に直結する多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、導入によって期待できる5つの主要なメリットを詳しく解説します。

① ECサイトの購入率・購入単価が向上する

ARバーチャル試着は、ECサイトにおける売上を直接的に押し上げる強力なエンジンとなり得ます。その理由は、顧客の購買心理に深く作用するからです。

購入率(CVR)の向上メカニズム:

- 購入前の不安解消: ECサイトでの最大の離脱要因は「自分に似合うだろうか」「サイズは本当にこれで良いのだろうか」という不安です。ARバーチャル試着は、ユーザーが自分自身の姿で商品を試せるため、この不安を大幅に軽減します。「似合う」という確信が、購入ボタンを押す最後のひと押しになります。

- 「自分ごと化」による所有欲の喚起: 商品をバーチャルで「着用」する体験は、商品を単なる画面上の情報としてではなく、自分自身のものとして捉えさせる効果があります。この「自分ごと化」のプロセスが、潜在的な「欲しい」という気持ちを具体的な所有欲へと変化させます。

- サイト滞在時間の延長: AR試着はゲーム感覚で楽しめるため、ユーザーはサイトに長く滞在する傾向があります。様々な商品を試しているうちに、当初は購入予定のなかった商品にも興味を持つようになり、結果として購入機会が増加します。

購入単価(AOV)の向上メカニズム:

- コーディネート提案によるクロスセル促進: 例えば、あるワンピースを試着した際に、「このワンピースには、こちらのカーディガンとネックレスがおすすめです」といった形で、関連商品を同時にARで試着できる機能を提供します。これにより、ユーザーはコーディネート全体のイメージを掴みやすくなり、「ついで買い(クロスセル)」や「合わせ買い」が自然に促進されます。

- 高価格帯商品への挑戦: 普段は手を出しにくい高価格帯の商品も、バーチャル試着なら気軽に試すことができます。実際に試してみて、その魅力や自分へのフィット感を実感できれば、高価であっても購入しようという意欲が湧きやすくなります。

② 返品率が低下する

EC事業者にとって、返品は収益を圧迫する深刻な問題です。返品処理にかかる人件費、往復の送料、検品・再梱包のコスト、そして再販できずに廃棄となる商品のロスなど、その影響は多岐にわたります。

ARバーチャル試着は、この返品問題に対する極めて有効な解決策となります。

- 「イメージ違い」の撲滅: 返品理由の多くを占めるのが「思っていた色と違った」「モデルが着ているのとイメージが違った」「サイズが合わなかった」といった、事前の期待と実際の商品とのギャップです。

- 購入前のミスマッチ防止: ARバーチャル試着を導入することで、ユーザーは購入前に自分の肌の色と商品の色味の相性を確認したり、自分の体型での丈感やシルエットを把握したりできます。これにより、購入後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチを未然に防ぎ、返品率を大幅に低下させることが可能です。

返品率の低下は、コスト削減に直結するだけでなく、無駄な輸送や廃棄を減らすことにも繋がるため、企業のサステナビリティ活動への貢献という側面でも大きな意義を持ちます。

③ 新しい顧客体験でブランドイメージが向上する

市場が成熟し、商品の品質だけでは差別化が難しくなった現代において、顧客体験(CX)の価値はますます高まっています。ARバーチャル試着は、他社にはないユニークで記憶に残る顧客体験を提供し、ブランドイメージを向上させる強力な武器となります。

- 先進性と革新性の演出: ARという最先端技術を積極的に活用している姿勢は、顧客に対して「このブランドは先進的で、常に新しいことに挑戦している」というポジティブな印象を与えます。特にテクノロジーに敏感な若年層に対して、強力なブランドアピールとなります。

- 顧客エンゲージメントの深化: AR試着体験が提供する「楽しさ」や「驚き」は、顧客の感情に強く訴えかけます。このようなポジティブな感情体験は、ブランドへの愛着(エンゲージメント)を育み、長期的なファンを育成することに繋がります。

- ブランドの世界観の表現: バーチャル試着のUI/UXデザインをブランドの世界観に合わせて作り込むことで、単なる試着ツールではなく、ブランドストーリーを伝えるメディアとしても機能します。これにより、顧客は商品の機能的価値だけでなく、ブランドが持つ情緒的価値も体験できます。

④ SNSでの拡散効果が期待できる

ARバーチャル試着は、その性質上、非常にSNSと親和性が高いという特徴があります。この特性を活かすことで、広告費をかけずにブランドの認知を広げるバイラルマーケティング効果が期待できます。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出: ユーザーは、バーチャルで新しいメイクを試したり、普段は着ないような大胆なデザインの服を試着したりした自分の姿を、スクリーンショットや動画で撮影し、「#バーチャル試着」などのハッシュタグを付けてSNSに投稿したくなります。

- 友人への意見共有: 「このメガネとこっちのメガネ、どっちが似合う?」「このリップの色、どう思う?」といった形で、友人やフォロワーに意見を求めるコミュニケーションが活発に生まれます。

- 自然な形での口コミ拡散: これらの投稿は、企業が発信する広告とは異なり、消費者自身のリアルな体験に基づいたコンテンツ(UGC)であるため、他の消費者からの信頼を得やすく、非常に高い宣伝効果を持ちます。一つの投稿がきっかけとなり、爆発的に情報が拡散される(バズる)可能性も秘めています。企業は、シェアボタンを分かりやすく設置したり、SNS投稿キャンペーンを実施したりすることで、この流れをさらに後押しできます。

⑤ 店舗業務の効率化と人件費削減につながる

ARバーチャル試着のメリットはオンラインに留まりません。実店舗に導入することで、店舗運営の様々な課題を解決し、業務効率化とコスト削減に貢献します。

- 接客の質の向上: ARサイネージなどで顧客がセルフで商品を試せるようになれば、スタッフは単純な商品出しや試着の案内といった作業から解放されます。その結果、生まれた時間と労力を、コーディネートの提案や顧客との深いコミュニケーションといった、より付加価値の高い接客業務に集中させることができます。

- 試着室の回転率向上: 顧客は試着室に入らずとも多くの商品を試せるため、試着室の混雑が緩和され、全体の回転率が向上します。これにより、顧客の待ち時間ストレスが軽減され、店舗全体の売上機会の増加に繋がります。

- 在庫管理の最適化: 店舗に物理的な在庫がない商品でもバーチャルで試着できるため、全てのサイズやカラーを店頭に揃えておく必要がなくなります。これにより、店頭の陳列スペースを有効活用できるだけでなく、過剰な在庫を抱えるリスクを低減できます。

- 衛生管理の徹底: 特にコスメカウンターにおいて、ARメイクはテスターの使用を減らし、衛生的な環境を維持する上で大きな役割を果たします。これにより、顧客は安心して商品を試すことができ、スタッフの清掃・管理業務の負担も軽減されます。

ARバーチャル試着を導入する3つのデメリット

ARバーチャル試着は多くのメリットをもたらす一方で、導入を検討する際にはいくつかのデメリットや課題も理解しておく必要があります。ここでは、現実的な視点から3つの主要なデメリットについて解説します。

① 導入・開発にコストがかかる

ARバーチャル試着を導入する上で、最も大きなハードルとなるのがコストです。技術の導入には、初期費用と継続的な運用費用の両方が発生します。

初期費用(イニシャルコスト)の内訳:

- システム開発・導入費: ARシステムを自社で開発する場合や、開発会社に依頼する場合は、数百万円から数千万円規模の開発費用がかかることもあります。既存のSaaSプラットフォームを利用する場合でも、初期設定費用として数十万円程度が必要になるのが一般的です。

- 商品の3Dモデル制作費: バーチャル試着で利用する商品は、一つひとつ3Dデータ化する必要があります。この3Dモデルの制作は専門的なスキルを要し、商品の複雑さにもよりますが、1点あたり数千円から数万円のコストが発生します。対象となる商品数が多ければ多いほど、この費用は増大します。

- 機材導入費: 実店舗でマジックミラー型のAR試着を導入する場合は、大型ディスプレイや高性能なカメラ、PCといったハードウェアの購入費用も必要になります。

運用費用(ランニングコスト)の内訳:

- プラットフォーム利用料: SaaS型のサービスを利用する場合、月額数万円から数十万円の利用料が継続的に発生します。

- サーバー維持・メンテナンス費: 自社でシステムを構築・運用する場合、サーバーの維持費や、システムのアップデート、不具合対応などの保守メンテナンス費用がかかります。

- コンテンツ更新費: 新商品が発売されるたびに、新たに3Dモデルを制作する費用が発生します。

これらのコストは決して安価ではないため、導入によってどれだけの売上向上や返品率低下が見込めるのか、投資対効果(ROI)を事前に慎重に試算することが不可欠です。

② サイズ感を正確に再現するのは難しい

特にアパレル分野において、ARバーチャル試着が直面している最大の技術的課題が「サイズ感の正確な再現」です。

見た目のシルエットやデザインはかなりリアルに再現できるようになってきましたが、ユーザーが本当に知りたい「着心地」に関する情報を伝えることには限界があります。

- 着圧感・フィット感の再現不可: 例えば、ストレッチ素材のタイトな服のフィット感や、逆にゆったりとしたデザインの服の着心地などを、視覚情報だけで完全に伝えることはできません。

- 生地の厚みや質感の表現: ニットの厚み、シルクの滑らかさ、リネンのシャリ感といった素材固有のテクスチャーをリアルに表現し、それが着心地にどう影響するかまでをシミュレーションするのは極めて困難です。

- ユーザーの期待値コントロールの重要性: ユーザーが「バーチャル試着をすれば、サイズも完璧に分かるはず」と過度な期待を抱いてしまうと、実際に商品が届いた際に「思っていたフィット感と違う」という新たな形のミスマッチを生む可能性があります。

このため、事業者側は「AR試着はあくまでデザインや雰囲気を確認するための補助ツールです」といった注意喚起を行うなど、ユーザーの期待値を適切にコントロールするためのコミュニケーションが重要になります。この課題を補うため、AIがユーザーの体型データを基に最適なサイズを推奨するレコメんでーション機能と組み合わせるアプローチが広まっています。

③ 商品によっては再現性が低い場合がある

ARバーチャル試着は万能ではなく、商品の特性によってはリアルな再現が難しく、導入効果が薄い、あるいは逆効果になってしまうケースもあります。

- 複雑な素材や質感: ファーやボアのような毛足の長い素材、スパンコールやラメがふんだんに使われたキラキラした素材、オーガンジーのような繊細な透け感のある素材などは、3Dモデルでその質感を忠実に再現するのが技術的に非常に難しいとされています。無理に再現しようとすると、安っぽく見えてしまい、かえって商品の魅力を損なうことにもなりかねません。

- 複雑なデザインやディテール: 細かいフリルやドレープ、精巧な刺繍が施された服など、デザインが非常に複雑な商品は、3Dモデル化のコストが高くなるだけでなく、ディテールが潰れてしまい、本来のデザインの良さが伝わりにくくなる場合があります。

- 導入対象商品の慎重な選定: これらの理由から、ARバーチャル試着を導入する際には、全商品に一律で適用するのではなく、再現性が高く、かつ試着ニーズの高い商品カテゴリから優先的に導入を検討するという戦略的な判断が求められます。例えば、形状がシンプルで素材感の再現が比較的容易なメガネ、アクセサリー、Tシャツ、スニーカーなどからスモールスタートするのが定石とされています。

ARバーチャル試着の導入方法と開発費用

ARバーチャル試着の導入を具体的に検討する際、どのような方法があり、それぞれどれくらいの費用がかかるのかを把握することが重要です。ここでは、主な導入方法とそれぞれの費用相場、そしてコストを抑えるためのポイントを解説します。

主な導入方法は3つ

ARバーチャル試着を自社のサービスに組み込む方法は、大きく分けて3つあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の目的、予算、技術力などを総合的に考慮して最適な方法を選択する必要があります。

| 導入方法 | 概要 | メリット | デメリット | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 既存のサービス・プラットフォームを利用する | SaaSとして提供されているAR試着ツールを契約し、自社ECサイトなどに組み込む。 | ・低コスト、短期間で導入可能 ・専門的な開発知識が不要 ・運用や保守を任せられる |

・カスタマイズの自由度が低い ・他社との差別化が難しい ・サービス提供事業者に依存する |

・まずはスモールスタートで効果を試したい企業 ・開発予算やリソースが限られている企業 |

| AR開発会社に依頼する | AR開発を専門とする外部の会社に、自社専用のオリジナルシステムをオーダーメイドで開発してもらう。 | ・自由なカスタマイズが可能 ・ブランドの世界観を反映できる ・独自の機能を実装できる |

・高コストになりやすい ・開発期間が長い(数ヶ月〜1年以上) ・要件定義や仕様策定が複雑 |

・独自の顧客体験で他社と差別化したい企業 ・特定の機能や要件にこだわりたい企業 |

| 自社で開発する | ARエンジニアを社内で採用・育成し、完全に内製でシステムを開発・運用する。 | ・長期的に見ればコストを抑えられる可能性 ・ノウハウが社内に蓄積される ・迅速な改善や機能追加が可能 |

・導入のハードルが最も高い ・専門人材の確保が非常に困難 ・開発・運用体制の構築が必要 |

・技術力をコアコンピタンスとしたい大手企業 ・長期的な視点で大規模な投資が可能な企業 |

既存のサービス・プラットフォームを利用する

最も手軽で一般的な方法が、SaaS(Software as a Service)として提供されている既存のAR試着サービスを利用する方法です。多くのサービスは、ECサイトに数行のコードを埋め込むだけで簡単に導入できるようになっています。専門的な知識がなくても始められるため、まずはARバーチャル試着の効果を試してみたいという企業に最適です。ただし、デザインや機能のカスタマイズ性には限りがあるため、ブランド独自の世界観を強く表現したい場合には物足りなさを感じるかもしれません。

AR開発会社に依頼する

自社のニーズに合わせた完全オリジナルのAR試着システムを構築したい場合は、専門の開発会社に依頼するのが良いでしょう。要件定義から設計、開発、テスト、導入までを一貫してサポートしてくれます。独自の機能を追加したり、ブランドイメージに合わせたUI/UXを追求したりできるため、他社との差別化を図り、質の高い顧客体験を提供したい場合に適しています。一方で、開発費用は高額になり、プロジェクトの進行管理など、発注側にも相応のコミットメントが求められます。

自社で開発する

AR技術を自社のコア技術と位置づけ、長期的な競争優位性を築きたいと考える場合は、社内に専門チームを組成して内製化する選択肢もあります。開発ノウハウが社内に蓄積され、市場の変化に対して迅速にアップデート対応できる点が最大のメリットです。しかし、AR開発のスキルを持つエンジニアは希少価値が高く、人材の確保が非常に困難である上、開発環境の整備やチームマネジメントなど、乗り越えるべきハードルは非常に高いと言えます。

導入方法別の費用相場

導入にかかる費用は、選択する方法によって大きく異なります。以下はあくまで一般的な目安であり、実際の費用は要件や規模によって変動します。

既存サービスを利用する場合

- 初期費用: 0円〜50万円程度

- 月額費用: 5万円〜30万円程度

- その他: 商品の3Dモデル作成費用が別途発生することが多いです(1点あたり数千円〜数万円)。月額費用は、試着回数や対象商品数に応じた従量課金制を採用しているサービスもあります。

開発会社に依頼する場合

- 初期開発費用: 300万円〜数千万円以上

- 費用を左右する要因:

- 機能の複雑さ: 基本的な試着機能のみか、サイズレコメンド機能やSNS連携機能なども含めるか。

- 対応プラットフォーム: Webブラウザのみか、iOS/Androidのネイティブアプリも開発するか。

- 3Dモデルの品質と数: どれだけリアルなモデルを、何点作成するか。

- 保守・運用費用: 開発費用の10%〜15%程度が年間で必要になるのが一般的です。

自社で開発する場合

- コストの大部分は人件費となります。

- ARエンジニアの人件費(年収600万円〜1,200万円程度)× 開発に関わる人数 × 開発期間

- その他、開発用のPCやソフトウェアライセンス、サーバー費用などがかかります。数名のチームで1年間開発した場合、数千万円規模の投資が必要になる可能性があります。

開発費用を抑えるためのポイント

高額になりがちなARバーチャル試着の導入ですが、工夫次第でコストを抑えることも可能です。

- スモールスタートを心がける: 最初から大規模なシステムを構築するのではなく、まずは特定の売れ筋商品や、再現性の高いカテゴリ(メガネやアクセサリーなど)に限定して導入し、効果を測定することをおすすめします。既存のSaaSプラットフォームを利用してPoC(概念実証)を行うのが最も低リスクな方法です。

- MVP(Minimum Viable Product)開発: 「実用最小限の製品」を意味するMVPのアプローチも有効です。まずはコアとなる基本的な試着機能だけを実装してリリースし、ユーザーの反応や収集したデータを見ながら、本当に必要な機能を追加・改善していくことで、無駄な開発コストを削減できます。

- 3Dモデルの制作方法を工夫する: 商品撮影の写真からAIが自動で3Dモデルを生成するサービスなども登場しています。手作業で制作するよりもコストを抑えられる可能性があるため、検討してみる価値はあるでしょう。

ARバーチャル試着の導入を成功させるためのポイント

ARバーチャル試着は、ただ導入するだけでは成功しません。技術をビジネスの成果に結びつけるためには、戦略的な視点に基づいた計画と実行が不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

導入目的とターゲットを明確にする

まず最初に、「なぜARバーチャル試着を導入するのか」という目的を具体的かつ定量的に設定することが極めて重要です。目的が曖昧なままでは、適切な機能や導入方法を選ぶことができず、投資対効果を測定することもできません。

目的設定の具体例:

- 「ECサイトの購入率を現状から5%向上させる」

- 「『イメージ違い』による返品率を10%削減する」

- 「Z世代の新規顧客獲得数を前年比で20%増加させる」

- 「SNSにおけるUGC(ユーザー生成コンテンツ)の投稿数を月間100件創出する」

目的を明確にすることで、プロジェクトの方向性が定まります。例えば、「購入率向上」が目的なら、サイズレコメンド機能との連携が重要になりますし、「Z世代の獲得」が目的なら、エンターテイメント性の高いUI/UXやSNSシェア機能が欠かせません。

同時に、誰に(ターゲット顧客)この体験を届けたいのかを具体的に描くことも重要です。ターゲットの年齢層、性別、ライフスタイル、デジタルリテラシーなどを考慮し、彼らが直感的で快適に使えるようなインターフェース(UI)や体験フロー(UX)を設計する必要があります。例えば、デジタル機器の操作に不慣れな層がターゲットであれば、操作手順を極力シンプルにするなどの配慮が求められます。

目的とターゲットが明確になって初めて、どの商品に導入すべきか、どのプラットフォームが最適か、どのような機能が必要かといった具体的な戦術が見えてきます。

対象商品と提供する体験の質を検討する

全ての自社商品にARバーチャル試着を導入するのは、コストやリソースの観点から現実的ではありません。成功のためには、どの商品に導入するかという「選択と集中」が重要になります。

対象商品の選定基準:

- 試着ニーズが高い商品: オンラインでの購入に不安が伴いやすい、フィット感やデザインが重要な商品(例:高価格帯のアウター、デザイン性の高いメガネ、フォーマルなドレスなど)。

- ECでの売上が伸び悩んでいる商品: 商品の魅力が静止画だけでは伝わりにくい商品。

- 利益率の高い商品: 投資対効果を高めるため、売上への貢献度が高い商品。

- ARでの再現性が高い商品: 前述の通り、形状が比較的シンプルで、素材感の再現が容易な商品から始めるのが賢明です。

そして、最も重要なのが「提供する体験の質」に徹底的にこだわることです。

中途半端なクオリティのAR体験は、ユーザーを満足させるどころか、「使いにくい」「イメージと全然違う」といったネガティブな印象を与え、ブランドイメージを損なうリスクすらあります。

質の高い体験を構成する要素:

- リアルな3Dモデル: 商品の質感、色味、ディテールを忠実に再現しているか。

- スムーズなトラッキング: ユーザーの動きに遅延なく、かつ正確に追従するか。

- 直感的な操作性: 誰でも迷うことなく、ストレスフリーで操作できるか。

- 高速な読み込み: ページの表示やARの起動が遅くないか。

ユーザーが「すごい!」「楽しい!」「便利!」と心から感じられるレベルの体験を提供することが、SNSでの拡散や購買意欲の向上に繋がります。質を担保できないのであれば、導入を見送る勇気も必要です。

継続的な運用と改善計画を立てる

ARバーチャル試着は、「導入したら終わり」のシステムではありません。むしろ、導入はスタートラインであり、その後の継続的な運用と改善こそが成功の鍵を握ります。

導入前に、PDCAサイクルを回していくための計画を立てておきましょう。

- Plan(計画): 導入目的(KGI)を達成するための重要業績評価指標(KPI)を設定します。(例:KGI「購入率5%向上」に対し、KPI「AR試着利用率」「試着後のカート投入率」「平均試着アイテム数」など)

- Do(実行): 計画に基づきシステムを導入し、運用を開始します。

- Check(評価): Google Analyticsなどの分析ツールを用いて、設定したKPIを定期的に測定・評価します。どの商品がよく試されているか、ユーザーはどの段階で離脱しているか、どの機能がよく使われているかといったデータを詳細に分析します。また、アンケートなどを実施して、ユーザーからの定性的なフィードバックを収集することも重要です。

- Action(改善): 分析結果やフィードバックに基づき、改善策を実行します。

- (例:離脱率が高い箇所のUI/UXを改善する、よく試されている商品のバリエーションを増やす、あまり使われていない機能を廃止して表示をシンプルにするなど)

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、ARバーチャル試着の効果を最大化し、変化するユーザーニーズや市場環境に常に対応していくことができます。データに基づいた客観的な改善を繰り返すことが、テクノロジーへの投資を確実なビジネス成果へと転換させるための唯一の道と言えるでしょう。

【ジャンル別】ARバーチャル試着のおすすめサービス10選

ARバーチャル試着の導入を検討する際に、どのようなサービスが存在するのかを知ることは非常に重要です。ここでは、ファッション、コスメ、アイウェアなど、各ジャンルで注目されている代表的なサービスを10選紹介します。

(各サービスの情報は、本記事の執筆時点でのものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。)

| サービス名 | 提供企業 | ジャンル | 特徴 |

|---|---|---|---|

| RUKU AI FITTING | 株式会社RUKU | ファッション | AIがユーザーの体型を推定し、最適なサイズをレコメンドする機能に強み。ECサイトへの導入が容易。 |

| Style AR | Style AR株式会社 | ファッション | スマートフォンで撮影した写真からリアルな3Dアバターを自動生成。アバターによる着せ替え体験を提供。 |

| Virtusize | Virtusize株式会社 | ファッション | ユーザーが持っている服や購入履歴と商品のサイズを比較し、フィット感を可視化するソリューション。 |

| Bodygram | Bodygram Japan株式会社 | 身体測定・ファッション | スマートフォンで全身写真を2枚撮るだけでAIが高精度な身体採寸を行う技術。アパレルEC向けに展開。 |

| YouCamメイク | パーフェクト株式会社 | コスメ | 7億ダウンロードを超える人気ARメイクアプリ。AI/AR技術を活用した高精度なバーチャルメイクが特徴。 |

| Perfect Corp. | パーフェクト株式会社 | コスメ | 上記YouCamメイクの技術をBtoB向けに提供。ARメイク、AI肌診断、ヘアカラーなど多彩なソリューションを持つ。 |

| VTO (Virtual Try-On) | – (技術の総称) | メガネ・アクセサリー | メガネ・アクセサリー業界で広く採用されているバーチャル試着技術の総称。多くの専門サービスが存在する。 |

| meglass | 株式会社me. | メガネ | メガネ・サングラスに特化したオンライン試着サービス。高精度な顔認識とリアルな3Dモデルで定評。 |

| Style My Hair | 日本ロレアル株式会社 | ヘアカラー | 世界的な化粧品会社ロレアルが提供するヘアカラーシミュレーションアプリ。多彩なカラーを試せる。 |

| VirTry | 株式会社ACCESS | アクセサリー | アクセサリーに特化したバーチャル試着ソリューション。ECサイトへの組み込みが容易で、SNS連携機能も搭載。 |

① RUKU AI FITTING(ファッション)

「RUKU AI FITTING」は、特にサイズ選びの課題解決に注力したバーチャル試着ソリューションです。AIがユーザーの体型を推定し、各商品に対して最適なサイズをレコメンドする機能が最大の特徴です。これにより、ECサイトでのサイズ不安を解消し、購入率の向上と返品率の低下に直接的に貢献します。参照:株式会社RUKU公式サイト

② Style AR(ファッション)

「Style AR」は、ユーザーがスマートフォンで撮影した数枚の写真から、本人そっくりのリアルな3Dアバターを自動生成する技術を核としています。ユーザーはこのアバターに様々な服を着せ替えることで、より客観的かつリアルな着用イメージを確認できます。個人の体型を忠実に再現することで、フィッティングの精度を高めているのが特徴です。参照:Style AR株式会社公式サイト

③ Virtusize(ファッション)

「Virtusize」は、ARとは少しアプローチが異なりますが、オンラインでのサイズ不安を解消する代表的なソリューションです。ユーザーが過去に購入した商品や、手持ちの服のサイズを登録しておくと、購入を検討している商品のサイズとイラストで比較表示してくれます。「このTシャツは、あなたが持っている〇〇のTシャツより身幅が2cm大きいです」といった具体的な比較ができるため、非常に実用性が高いと評価されています。参照:Virtusize株式会社公式サイト

④ Bodygram(身体測定・ファッション)

「Bodygram」は、スマートフォンで正面と側面の全身写真を2枚撮影するだけで、AIが全身24ヶ所以上のサイズを高精度に推定する独自の技術を持っています。この採寸技術をアパレルEC事業者などに提供し、ユーザー一人ひとりにパーソナライズされたサイズ推奨を実現します。正確な身体データに基づくことで、バーチャル試着の精度を飛躍的に向上させます。参照:Bodygram Japan株式会社公式サイト

⑤ YouCamメイク(コスメ)

「YouCamメイク」は、世界中で利用されているコンシューマー向けのARバーチャルメイクアプリです。その高精度な顔認識技術とリアルなメイクアップ表現は業界でもトップクラスとされています。ユーザーはアプリ上で実在するブランドのコスメを自由に試すことができ、気に入ればそのままECサイトで購入することも可能です。参照:パーフェクト株式会社公式サイト

⑥ Perfect Corp.(コスメ)

「Perfect Corp.」は、「YouCamメイク」を開発した企業であり、その最先端のAI/AR技術をBtoB向けソリューションとして提供しています。ウェブサイトやアプリに簡単に導入できるARバーチャルメイク機能のほか、AIがユーザーの肌状態を診断する「AIスキンケア診断」や、ヘアカラーシミュレーション、メガネのバーチャル試着など、ビューティーテックに関する包括的なソリューションを展開しています。参照:パーフェクト株式会社公式サイト

⑦ VTO(メガネ・アクセサリー)

VTO(Virtual Try-On)は、特定のサービス名ではなく、メガネやアクセサリー業界で一般的に使われるバーチャル試着技術の総称です。JINSの「JINS VIRTUAL-FIT」のように自社開発するケースもあれば、多くの専門ソリューションプロバイダーが存在します。高精度な顔認識技術と、フレームや宝石の質感をリアルに再現するレンダリング技術が重要視される分野です。

⑧ meglass(メガネ)

「meglass」は、メガネ・サングラスに特化したバーチャル試着サービスです。ミリ単位での高精度なフィッティングと、リアルな質感表現に定評があります。ユーザーの顔を立体的に認識し、あらゆる角度から自然な着用イメージを確認できるため、オンラインでのメガネ購入のハードルを大きく下げています。参照:株式会社me.公式サイト

⑨ Style My Hair(ヘアカラー)

「Style My Hair」は、世界的なヘアケアブランドであるロレアル プロフェッショナルが提供する、ヘアカラーシミュレーションアプリです。AIがユーザーの髪を正確に認識し、トレンドカラーからベーシックカラーまで、多彩な髪色をリアルタイムで試すことができます。美容室でのカウンセリングツールとしても活用されています。参照:ロレアル プロフェッショナル公式サイト

⑩ VirTry(アクセサリー)

「VirTry」は、指輪やピアス、ネックレスといったアクセサリーに特化したバーチャル試着ソリューションです。ECサイトに手軽に導入できることを特徴としており、ユーザーは自分の写真やライブカメラ映像でアクセサリーを試着できます。試着画像のSNSシェア機能なども備えており、UGC創出によるマーケティング効果も期待できます。参照:株式会社ACCESS公式サイト

まとめ

本記事では、ARバーチャル試着の基本概念から、その仕組み、導入のメリット・デメリット、具体的な導入方法と費用、そして成功のためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

ARバーチャル試着は、もはや単なる目新しさを提供するだけの技術ではありません。EC化が加速し、顧客の購買体験が多様化する現代において、「試せない」というオンラインの根源的な課題を解決し、顧客満足度と事業者の収益性を同時に向上させるための極めて強力なソリューションです。

その導入は、ECサイトの購入率向上や返品率の低下といった直接的なビジネスインパクトに加え、先進的なブランドイメージの構築、SNSでのバイラル効果、店舗業務の効率化など、多岐にわたるメリットをもたらします。

一方で、導入コストや、サイズ感・質感の再現性といった技術的な課題も存在します。これらのデメリットを正しく理解し、自社の目的とターゲットを明確にした上で、「どの商品に」「どのような質の体験を」提供するのかを戦略的に計画することが、導入を成功させるための鍵となります。

まずは既存のSaaSプラットフォームを利用してスモールスタートで効果を検証し、データに基づいて継続的に改善を重ねていくアプローチが、多くの企業にとって現実的で有効な一手となるでしょう。

今後、AIによるパーソナライゼーション技術のさらなる進化や、メタバースといった新しいデジタル空間との融合により、ARバーチャル試着が提供する体験はさらに豊かでリアルなものになっていくことが予想されます。この変化の激しい時代において、ARバーチャル試着をいかに活用するかは、リテール業界における企業の競争力を左右する重要な要素となることは間違いありません。この記事が、皆様の導入検討の一助となれば幸いです。