近年、地域活性化イベントや商業施設の集客施策として、「ARスタンプラリー」が急速に普及しています。従来の紙媒体のスタンプラリーとは一線を画し、スマートフォンを活用した没入感のある体験は、参加者に新鮮な驚きと楽しさを提供します。

しかし、「ARスタンプラリーをやってみたいけれど、どうやって作ればいいのか分からない」「費用はどれくらいかかるの?」「どんなサービスがあるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ARスタンプラリーの基本的な仕組みから、具体的な作り方、費用相場、そしておすすめのサービスまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、ARスタンプラリーの企画から開催までの全体像を掴み、成功への第一歩を踏み出せるでしょう。

目次

ARスタンプラリーとは?

ARスタンプラリーは、最新のテクノロジーを活用して、これまでのイベントのあり方を大きく変える可能性を秘めた施策です。ここでは、その基本的な概念と、従来のスタンプラリーとの違いについて深く掘り下げていきます。

紙の台紙が不要な次世代型イベント

ARスタンプラリーとは、その名の通り「AR(Augmented Reality:拡張現実)」技術を活用したスタンプラリーのことです。ARとは、現実世界の風景に、スマートフォンやタブレットのカメラを通してCGやテキストなどのデジタル情報を重ねて表示する技術を指します。

この技術を用いることで、参加者は自身のスマートフォンを片手に、指定された場所やモノにカメラをかざすだけで、まるで魔法のように現れるデジタルコンテンツを楽しみながらスタンプを集めることができます。

従来のスタンプラリーで必須だった紙の台紙や物理的なスタンプは一切不要です。参加者は専用のアプリをダウンロードするか、あるいはWebブラウザ上で特設サイトにアクセスするだけで、手軽に参加を開始できます。これにより、主催者側は台紙の印刷・配布・管理にかかるコストや手間を削減できるだけでなく、参加者側も台紙を紛失する心配や、持ち運ぶ煩わしさから解放されます。環境負荷の低減という観点からも、サステナブルなイベント運営に貢献します。

「次世代型イベント」と称される所以は、単に紙がデジタルに置き換わっただけではない点にあります。ARスタンプラリーの真価は、その圧倒的な体験価値の高さにあります。

例えば、以下のような演出が可能です。

- 観光地での活用例: 歴史的な城跡にスマートフォンをかざすと、往時の城が3DのCGで再現され、当時の武将がARで出現して解説を始める。解説を聞き終えると、スタンプが獲得できる。

- 商業施設での活用例: 各店舗の入り口にあるポスターをARマーカーにし、かざすとその店の人気キャラクターが飛び出してきて、一緒に記念撮影ができる。撮影するとスタンプがもらえる。

- 水族館や博物館での活用例: 展示されている骨格標本にカメラを向けると、生きていた頃の姿がARで復元され、リアルな動きを見せる。その生態に関するクイズに答えるとスタンプが手に入る。

このように、ARスタンプラリーは単にスタンプを集めるという行為に、「発見」「驚き」「学び」「楽しさ」といった付加価値を与え、参加者の記憶に深く刻まれるインタラクティブな体験を創出します。それはもはや単なる周遊促進イベントではなく、参加者一人ひとりが物語の主人公になれるエンターテインメントと言えるでしょう。

従来のスタンプラリーとの違い

ARスタンプラリーと従来のスタンプラリーは、目的(周遊促進)は共通していても、その手段や得られる効果において多くの違いがあります。両者の違いを理解することは、ARスタンプラリーのメリットを最大限に活かした企画を立案する上で非常に重要です。

| 比較項目 | 従来のスタンプラリー | ARスタンプラリー |

|---|---|---|

| 参加媒体 | 紙の台紙 | スマートフォン(アプリ or Webブラウザ) |

| スタンプ | 物理的なスタンプ、シール | デジタルスタンプ(ARコンテンツ体験後に付与) |

| 体験内容 | スタンプを押す行為が中心 | ARコンテンツの視聴、インタラクションが中心 |

| 運営コスト | 台紙印刷費、スタンプ設置・管理費、人件費 | システム利用料、コンテンツ制作費 |

| 設置の自由度 | スタンプ台を置ける物理的スペースが必要 | 物理的制約が少なく、自由度が高い(特にGPS型) |

| コンテンツ変更 | 困難(一度印刷・設置すると変更できない) | 容易(管理画面からコンテンツの更新が可能) |

| データ収集 | 困難(アンケート等に頼るしかない) | 容易(参加者属性、周遊ルート、滞在時間などを自動で取得) |

| 景品交換 | 有人の交換所に集まる必要がある | アプリ内で完結、またはデジタルクーポン発行などが可能 |

| 安全性 | スタンプ台や交換所に人が密集しやすい | 非接触で参加可能。密集を避けやすい |

この表からも分かるように、ARスタンプラリーは多くの側面で従来の手法を凌駕しています。特に重要な違いは「体験の質」と「データ活用の可能性」の2点です。

第一に、体験の質です。従来のスタンプラリーは、どうしても作業的になりがちで、参加者のモチベーションは景品に大きく依存していました。しかし、ARスタンプラリーは、スタンプを集める過程そのものがエンターテインメントになります。ARによって目の前の現実世界が拡張されるという非日常的な体験は、参加者に強いワクワク感を与え、次のスポットへ向かう意欲を自然に引き出します。この「体験価値」こそが、イベントの満足度を飛躍的に高め、施設や地域に対するポジティブな印象を形成するのです。

第二に、データ活用の可能性です。従来のスタンプラリーでは、何人が参加し、どのくらいの人がコンプリートしたか、といった大まかなデータしか把握できませんでした。しかし、ARスタンプラリーはデジタル施策であるため、参加者の詳細な行動データを取得できます。

- どの時間帯に、どのスポットが最も人気だったか

- 参加者はどのようなルートで周遊したか

- 各スポットでの平均滞在時間はどれくらいか

- どのARコンテンツが最も多く体験されたか

- 参加者の年代や性別といった属性(※要個人情報取得同意)

これらのデータを分析することで、イベントの効果測定を正確に行えるだけでなく、次回の企画改善や、より効果的なマーケティング戦略の立案に繋げることが可能です。例えば、「滞在時間が短いスポットのコンテンツを改善する」「あまり人が訪れないエリアへの誘導策を強化する」といった具体的なアクションに繋がります。

このように、ARスタンプラリーは、従来の手法が抱えていた課題を解決し、参加者と主催者の双方に計り知れないメリットをもたらす、まさに革新的なイベント形式なのです。

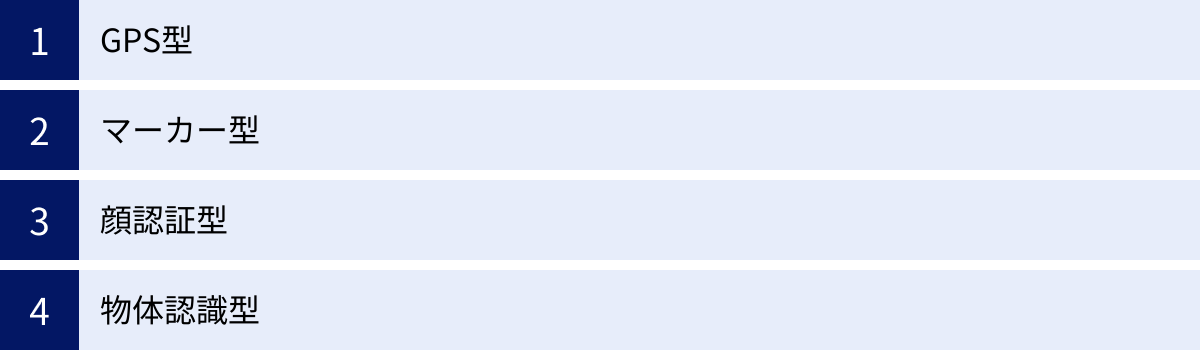

ARスタンプラリーの主な仕組み・種類

ARスタンプラリーを実現するための技術的なアプローチは一つではありません。主に「GPS型」「マーカー型」「顔認証型」「物体認識型」の4種類に大別され、それぞれに特徴や得意なシチュエーションがあります。企画の目的や舞台となる場所の特性に合わせて、最適な方式を選択することが成功の鍵となります。

GPS型

GPS型ARスタンプラリーは、スマートフォンのGPS(Global Positioning System)機能を利用してユーザーの位置情報を測位し、あらかじめ設定された特定の地理座標(緯度・経度)に到達したことを検知してARコンテンツを表示する仕組みです。

参加者はマップアプリで目的地を確認するように、指定されたスタンプスポットへ向かいます。そして、その場所に到着すると、自動的にスマートフォン上でARカメラが起動し、キャラクターや特典情報などのコンテンツが出現。それを体験することでスタンプが獲得できます。

メリット:

最大のメリットは、QRコードやポスターといった物理的なマーカーを現地に設置する必要がない点です。これにより、景観を保護したい観光地や史跡、広大な公園、街全体を舞台にした大規模なイベントなど、物理的な設置物が難しい場所でもスタンプラリーを手軽に実施できます。マーカーの設置や管理、撤去にかかるコストや手間が不要なため、運営の負担も軽減されます。広範囲をシームレスに繋ぐ周遊企画との相性が非常に良い方式です。

デメリット:

一方で、GPSの精度に依存するという弱点があります。高層ビルが密集する都市部や、山間部、屋内、地下街などでは、GPS衛星からの電波が届きにくく、位置情報に数メートルから数十メートルの誤差が生じることがあります。これにより、「スポットに着いたはずなのに反応しない」といった体験の質の低下を招く可能性があります。また、天候によっても精度が左右されることがあるため、事前の実地テストが不可欠です。

具体例(架空):

ある地方都市が、観光客誘致のために「ご当地キャラクターと巡る城下町歴史探訪ARスタンプラリー」を企画。参加者は市の中心部にある複数の史跡や名所を巡ります。各スポット(例:城跡、武家屋敷、古い商家など)に近づくと、スマートフォンの画面にナビゲーター役のご当地キャラクターがARで出現し、その場所にまつわる歴史や豆知識を解説してくれます。解説を聞き終えると、デジタルスタンプが押され、次の目的地が示唆されます。

マーカー型

マーカー型ARスタンプラリーは、特定の画像やイラスト、QRコードなどを「マーカー」としてあらかじめシステムに登録しておき、参加者がスマートフォンのカメラでそのマーカーを認識(スキャン)することでARコンテンツを出現させる仕組みです。

マーカーには、イベント用に作成したポスターやチラシだけでなく、既存の看板、商品のパッケージ、施設のロゴマーク、雑誌の広告ページなど、様々な画像を利用できます。GPS型とは対照的に、特定の「モノ」を起点とするAR体験に適しています。

メリット:

マーカー型は、特定の場所にユーザーを正確に誘導したい場合に非常に効果的です。GPSの電波が届きにくい屋内(商業施設、美術館、博物館、駅構内など)でも安定して動作します。また、商品パッケージをマーカーにすれば、購買促進キャンペーンと直接連動させることも可能です。技術的にも成熟しており、比較的安価で導入できるサービスが多いのも魅力です。

デメリット:

マーカーを印刷し、各スポットに設置する手間とコストが発生します。また、マーカーが雨風で汚れたり、破れたり、あるいは照明の反射や暗さによって、カメラがうまく認識できなくなるリスクがあります。マーカーのデザインや設置場所には、認識率を高めるための配慮が必要です。

具体例(架空):

大手飲料メーカーが、新商品の発売キャンペーンとして「買って当てよう!ARスタンプラリー」を実施。キャンペーン対象商品のラベルに印刷された特別なロゴマークがARマーカーになっています。消費者が購入した商品をカメラでスキャンすると、人気アーティストの限定ライブ映像がストリーミング再生され、スタンプが1つ貯まります。異なる種類の対象商品でスタンプを3つ集めると、オリジナルグッズのプレゼントに応募できる、といった企画です。

顔認証型

顔認証型ARは、スマートフォンのインカメラ(自撮り用のカメラ)を使ってユーザーの顔やその動き、表情(笑顔、驚き顔など)をリアルタイムで認識し、それをトリガーとしてARエフェクト(動物の耳や鼻、バーチャルメイクなど)を重ねて表示する技術です。

InstagramやTikTokのフィルター機能をイメージすると分かりやすいでしょう。スタンプラリーにおいては、この顔認証体験をチェックポイントのクリア条件として組み込む形で活用されます。

メリット:

参加者自身がコンテンツの一部となるため、非常に高いエンゲージメントと楽しさを生み出します。特に、キャラクターと一緒に自撮りができたり、面白いエフェクトで変身できたりする体験は、「撮って楽しい」「見せて楽しい」という感情を喚起し、SNSでのシェア(UGC:ユーザー生成コンテンツ)を強力に促進します。イベントの認知度拡大やバイラル効果を狙う場合に極めて有効な手法です。

デメリット:

スタンプラリーのメインの仕組みとして広範囲に展開するには、やや不向きな面があります。どちらかというと、特定のブースやフォトスポットでの体験コンテンツとして設置されたり、SNSキャンペーンと連動させたりする形での活用が中心となります。開発コストもGPS型やマーカー型に比べて高くなる傾向があります。

具体例(架空):

化粧品ブランドが、商業施設内のイベントスペースでポップアップストアを出店。来場者がブースに設置されたタブレットの前に立つと、顔認証ARが起動。画面の指示に従って笑顔になると、ブランドのロゴキャラクターがARで登場し、ユーザーの頬にバーチャルなチークを乗せてくれます。この体験を完了すると、新商品のサンプルと引き換えられるデジタルスタンプが発行されます。

物体認識型

物体認識型(オブジェクト認識型)ARは、マーカーレスARの一種で、AIの画像認識技術を用いて、特定の商品や建物、工業製品といった三次元の立体物そのものを直接認識し、関連するARコンテンツを表示する最先端の技術です。

マーカー型のように特別な目印を必要とせず、認識対象の物体そのものがAR体験の入り口となります。事前に様々な角度から撮影した対象物の画像をAIに学習させ、3Dモデルデータ(点群データ)を生成しておくことで、この認識を可能にしています。

メリット:

商品パッケージや広告物のデザインを一切損なうことなく、AR体験を付加できるのが最大の強みです。ユーザーは、目の前にある「本物」の製品にスマートフォンをかざすだけで、その使い方や内部構造、開発ストーリーといったリッチな情報にアクセスできます。これにより、製品への理解を深め、購買意欲やブランドへのロイヤリティを劇的に向上させる効果が期待できます。

デメリット:

高度な技術を要するため、開発の難易度とコストが他の方式に比べて格段に高くなります。認識させたい物体の3Dデータを準備する必要があり、対応できる開発会社やツールも限られています。現状では、大規模なプロモーションや、特定のプロダクトに特化したリッチな体験を提供したい場合に採用されることが多い技術です.

具体例(架空):

自動車メーカーが、新型車のプロモーションで物体認識ARを活用。ディーラーのショールームに展示されている実車にスマートフォンをかざすと、ボディが透けて内部のエンジンや安全装置の構造がCGで表示されたり、様々なボディカラーをリアルタイムでシミュレーションできたりします。各機能のARデモンストレーションを体験するごとにスタンプが貯まり、すべて集めるとオリジナルのミニカーがもらえる、といった体験を提供します。

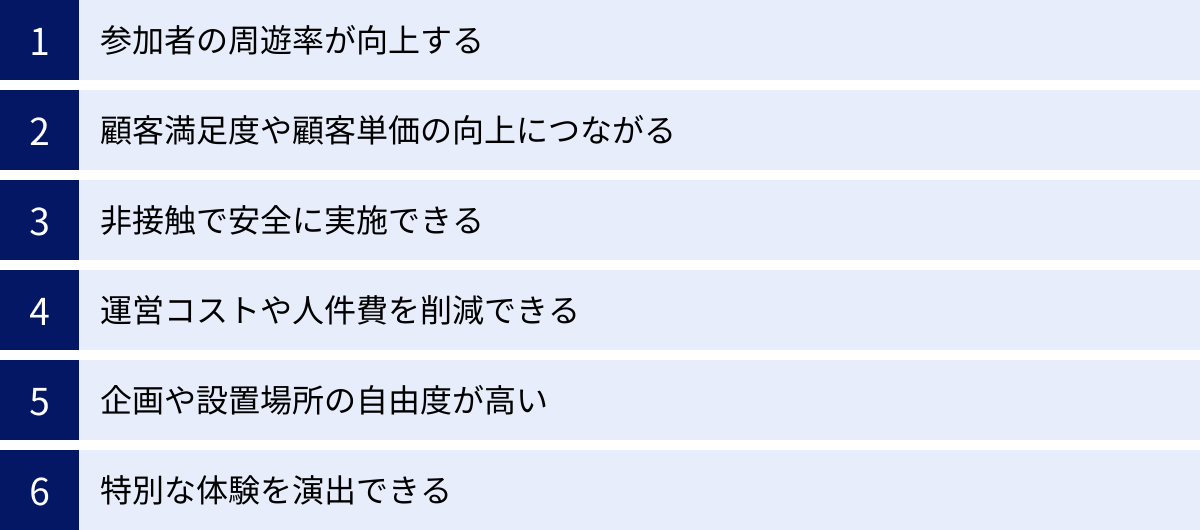

ARスタンプラリーを導入する6つのメリット

ARスタンプラリーは、単に目新しいだけでなく、主催者と参加者の双方にとって具体的なメリットをもたらす非常に効果的な施策です。ここでは、導入によって得られる主な6つのメリットを、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① 参加者の周遊率が向上する

従来のスタンプラリーでも周遊促進は主な目的でしたが、ARスタンプラリーは参加者のモチベーションをより高く、そして持続的に維持する力を持っています。その理由は、ゲーム性やエンターテインメント性が格段に高いからです。

単にスタンプを押すという作業的な行為ではなく、「次の場所ではどんなキャラクターに会えるんだろう?」「どんな面白い映像が見られるんだろう?」という期待感が、参加者の足取りを軽くします。謎解きやクイズといった要素を加えれば、参加者はゲームのプレイヤーとして物語に没入し、能動的に次の目的地を目指すようになります。

この結果、普段はあまり人が訪れないようなエリアや、商業施設の奥まった店舗へも自然な形で誘導することが可能になります。例えば、商店街の活性化イベントで、あえて人通りの少ない路地裏の店に魅力的なARコンテンツを配置することで、新たな人の流れを生み出し、商店街全体の回遊性を高め、経済効果を最大化することができます。これは、施設や地域の「滞在時間延長」にも直結し、さらなる消費機会の創出にも繋がります。

② 顧客満足度や顧客単価の向上につながる

ARがもたらす非日常的な体験は、参加者の記憶に強く残り、イベントそのものや、開催地である施設・地域・ブランドに対するポジティブな感情を醸成します。これが顧客満足度(CS)の向上です。「あのイベントは面白かった」「あの場所で楽しい体験ができた」という良い思い出は、再訪のきっかけや、他者への推奨(口コミ)に繋がります。

さらに、ARスタンプラリーは顧客単価の向上にも直接的に貢献させることができます。例えば、以下のような仕掛けが考えられます。

- 店舗誘導とクーポン発行: 飲食店のARスポットでスタンプを獲得すると同時に、その場で使える「ドリンク1杯無料」クーポンをARで表示する。

- 商品との連動: アパレルショップで、特定の商品にカメラをかざすと、その服を使ったコーディネート例がARで表示され、スタンプが獲得できる。さらに、その商品を購入すると、特別なスタンプがもらえる。

- アップセル・クロスセルの促進: ホテルの客室に設置したARマーカーから、ルームサービスの特別メニューや、館内スパの割引情報などをARで表示する。

このように、AR体験と購買行動をシームレスに結びつけることで、参加者の消費を自然な形で後押しし、顧客単価を高めることが可能です。

③ 非接触で安全に実施できる

新型コロナウイルスのパンデミック以降、イベント運営における安全対策は極めて重要な要素となりました。ARスタンプラリーは、この課題に対する優れたソリューションを提供します。

参加者は自身のスマートフォンを使って、誰とも接触することなくイベントに参加できます。従来のスタンプラリーで課題となりがちだったスタンプ台での行列や、景品交換所での人の密集を根本的に回避できます。GPS型であれば、参加者は広いエリアに分散するため、ソーシャルディスタンスを保ちながら楽しむことが可能です。

これは参加者にとっての安心感に繋がるだけでなく、主催者側にとっても、消毒作業や人員配置といった感染症対策にかかる運営負担を大幅に軽減できるという大きなメリットがあります。ウィズコロナ、アフターコロナの時代における「新しい生活様式」に対応したイベントの形として、ARスタンプラリーの価値はますます高まっています。

④ 運営コストや人件費を削減できる

一見、ハイテクで費用がかかりそうに見えるARスタンプラリーですが、トータルで見ると従来のスタンプラリーよりも運営コストを削減できるケースが少なくありません。

まず、物理的な制作物にかかるコストが大幅に削減されます。数千、数万部に及ぶ紙の台紙の印刷・配布費用、各スポットに設置するスタンプ台やスタンプそのものの制作・管理費用などが不要になります。

さらに、人件費の削減効果も大きいです。スタンプラリーの受付、各スポットでのスタンプ押印の補助、ゴール地点での景品交換といった有人対応が最小限で済みます。特に、開催期間が数週間にわたるような長期のイベントや、開催エリアが広範囲に及ぶイベントでは、この人件費削減効果は絶大です。浮いたコストやリソースを、ARコンテンツの質の向上や、より魅力的な景品に投資することで、イベント全体の価値を高めることができます。

⑤ 企画や設置場所の自由度が高い

物理的な制約が少ないことも、ARスタンプラリーの大きな強みです。

GPS型を採用すれば、山頂、海岸、歴史的な街並みの中など、これまで物理的なスタンプ台の設置が難しかったり、景観を損なうためにためらわれたりした場所でもイベントを実施できます。これにより、企画の幅は無限に広がります。

また、デジタルコンテンツであるため、内容の変更や追加が非常に容易です。例えば、イベント期間中に「週末限定のシークレットキャラクターを出現させる」「季節に合わせてキャラクターの衣装を変える」「キャンペーンの進捗に応じて新しいARコンテンツを追加する」といった柔軟な対応が、管理画面上の簡単な操作で可能です。一度印刷してしまったら修正が効かない紙媒体と比べて、この柔軟性は大きなアドバンテージです。

⑥ 特別な体験を演出できる

ARスタンプラリーの最も本質的なメリットは、AR技術でしか実現できない「特別な体験」を提供できる点にあります。

現実の風景の中に、ありえないはずのキャラクターや物体が実在感を持って現れる。この驚きと感動は、他のどんなメディアでも代替できません。大好きなアニメのキャラクターが目の前に現れて一緒に写真が撮れるという体験は、ファンにとって何物にも代えがたい価値を持ちます。

音響、映像、3Dアニメーション、インタラクティブな仕掛けを組み合わせることで、参加者を深く引き込むストーリーテリングが可能になります。参加者は単なる傍観者ではなく、物語の当事者としてイベントに没入します。この「記憶に残る強烈な体験」こそが、SNSでの自発的な情報発信(UGC)を促し、イベントの話題性を高める最大の原動力となるのです。

ARスタンプラリーの3つのデメリットと注意点

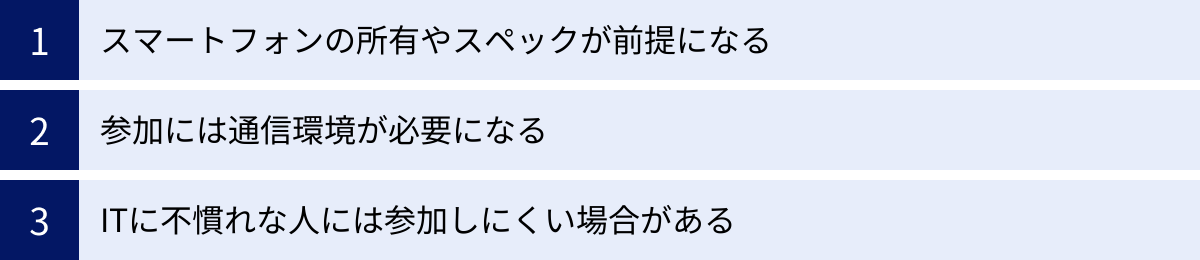

多くのメリットを持つARスタンプラリーですが、導入を検討する際には、そのデメリットや注意点も正確に理解し、事前に対策を講じておくことが不可欠です。ここでは、主催者が直面しうる3つの主な課題について解説します。

① スマートフォンの所有やスペックが前提になる

ARスタンプラリーの根幹をなすのは、参加者のスマートフォンです。したがって、スマートフォンを所有していない人は、原理的に参加することができません。これは、ターゲット層を考える上で最も重要な制約条件となります。

例えば、高齢者を主なターゲットとした地域活性化イベントや、小学校低学年以下の子供を対象としたイベントの場合、スマートフォンを持っていない、あるいは使い慣れていない参加者が一定数いることを想定しなければなりません。この層を完全に取りこぼしてしまうリスクがあります。

さらに、ARはグラフィックの描画やセンサーの利用でスマートフォンの処理能力(CPU/GPU)やメモリを比較的多く消費する技術です。そのため、発売から年数が経過した古い機種や、性能の低い安価なモデルでは、アプリが起動しない、動作が極端に遅い、ARが正常に表示されないといった問題が発生する可能性があります。OSのバージョン(iOSやAndroid)が古すぎる場合も同様です。

【対策】

- ターゲット層の再確認: 企画のターゲット層が、スマートフォンの所有率やITリテラシーが高い層(若者、ファミリー層など)であるかを確認する。

- ハイブリッド型の検討: 高齢者などスマホ非所有者もターゲットに含めたい場合は、ARスタンプラリーと並行して、従来の紙のスタンプラリーも用意する「ハイブリッド型」での実施を検討する。

- 推奨環境の明記: イベントの公式サイトや告知ポスター、アプリストアの概要欄などに、対応OS(例:iOS 15.0以上, Android 11.0以上)や推奨機種を明確に記載し、参加できない可能性があることを事前に周知する。

- シンプルな技術の採用: アプリのインストールが不要な「WebAR」を選択したり、過度に複雑な3Dモデルの使用を避けたりするなど、なるべく多くの端末で動作するように技術選定やコンテンツ制作の段階で配慮する。

② 参加には通信環境が必要になる

ARスタンプラリーは、その多くがオンラインで動作します。具体的には、以下のような場面でデータ通信が発生します。

- GPSによる位置情報の送受信

- 各スポットでのARコンテンツ(3Dモデル、動画など)のダウンロード

- スタンプ獲得情報のサーバーへの送信

そのため、参加者は安定したモバイルデータ通信(4G/5G)またはWi-Fi環境下にあることが前提となります。

もしイベントの舞台が、山間部や離島、あるいは大規模な地下施設など、携帯電話の電波が届きにくい場所である場合、参加者はスタンプラリーを快適に続けることができません。「コンテンツがなかなか表示されない」「スタンプが獲得できない」といったストレスは、イベントの満足度を著しく低下させます。

また、電波が良好なエリアであっても、長時間のイベント参加でデータ通信量を大量に消費すること(いわゆる「ギガ死」)を心配する参加者もいるかもしれません。

【対策】

- 事前の電波状況調査: スタンプラリーの候補スポット全域で、主要な携帯キャリア(docomo, au, SoftBank, Rakuten Mobile)の電波状況を実地で調査する。

- フリーWi-Fiの設置: 主要なスタンプスポットや休憩所に、誰でも無料で利用できるフリーWi-Fiアクセスポイントを設置する。そして、その場所をマップ上で明記し、参加者に積極的に利用を促す。

- オフライン機能の検討: 開発コストは上がりますが、事前にアプリとコンテンツを一括でダウンロードしておき、スタンプ獲得情報のみを通信するなど、オフラインでも一部機能が動作するようなシステムの構築を検討する。

- コンテンツの軽量化: 3Dモデルのポリゴン数を削減したり、動画の解像度を最適化したりするなど、ダウンロードするデータ量をできるだけ小さくする工夫を行う。

- 事前の注意喚起: イベントサイトなどで「参加にはデータ通信が必要です。Wi-Fi環境下でのご利用を推奨します」といった注意喚起を明記しておく。

③ ITに不慣れな人には参加しにくい場合がある

スマートフォンを所有していても、その操作に慣れていない人にとっては、ARスタンプラリーへの参加が心理的なハードルになることがあります。

- アプリストアからのアプリの探し方、インストール方法が分からない。

- アプリ起動時に求められる「カメラへのアクセス許可」「位置情報の利用許可」といった設定の意味が分からず、不安に感じる。

- 画面のどこをタップすれば何ができるのか、操作方法が直感的に理解できない。

これらの小さなつまずきが原因で、参加を諦めてしまう人が出る可能性があります。せっかく魅力的な企画を用意しても、入り口でつまずかせてしまっては意味がありません。特に、幅広い年齢層をターゲットにする場合は、この「ユーザビリティ(使いやすさ)」への配慮が極めて重要になります。

【対策】

- UI/UXデザインの重視: 開発会社やツールを選ぶ際に、誰にとっても分かりやすく、直感的に操作できるデザイン(UI: ユーザーインターフェース)と、ストレスのない快適な利用体験(UX: ユーザーエクスペリエンス)を設計できるかどうかを重視する。

- チュートリアルの実装: アプリの初回起動時に、操作方法をアニメーションやイラストで分かりやすく解説するチュートリアル画面を表示する。

- マニュアルの用意: イベント公式サイトに、参加方法を図解付きでステップバイステップで説明したオンラインマニュアルを用意する。また、現地のインフォメーションセンターや各スポットに、同様の内容を印刷したポスターやチラシを設置する。

- サポート体制の構築: イベント期間中、主要なスポットに操作案内ができるスタッフを配置する。また、電話やチャットで問い合わせに対応できるヘルプデスクを設けることも有効です。

これらのデメリットと対策を事前に十分に検討することで、より多くの人が快適に楽しめる、成功確率の高いARスタンプラリーを実現できます。

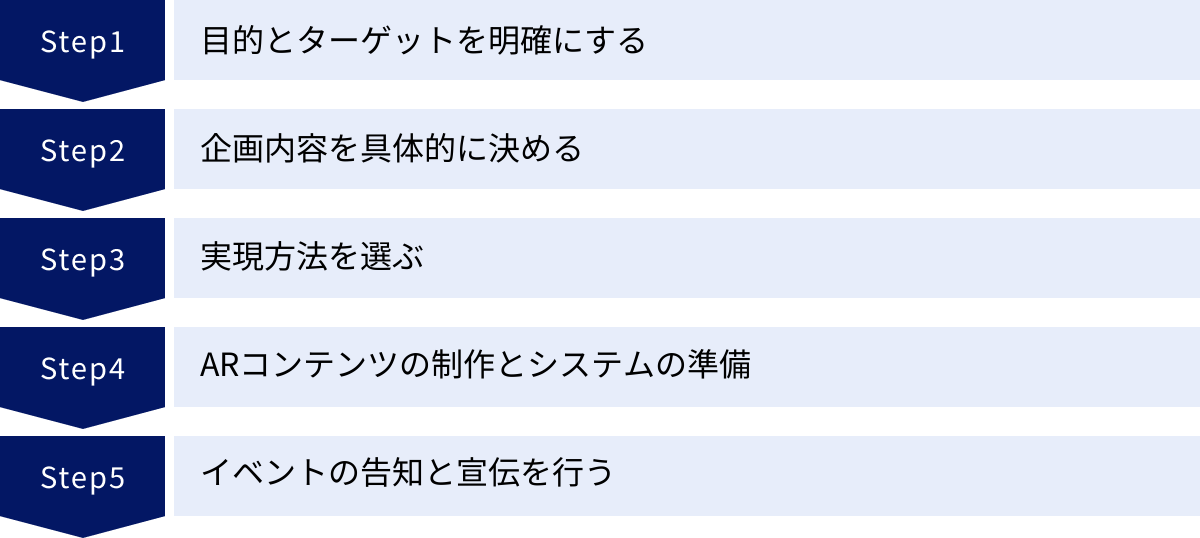

ARスタンプラリーの作り方・開催までの5ステップ

ARスタンプラリーを成功させるためには、思いつきで進めるのではなく、計画的にステップを踏んで準備を進めることが重要です。ここでは、企画の構想からイベントの開催までを、大きく5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 目的とターゲットを明確にする

すべてのプロジェクトの出発点であり、最も重要なステップが「目的(Why)」と「ターゲット(Who)」の明確化です。ここが曖昧なまま進むと、企画全体がぶれてしまい、期待した効果が得られません。

目的(Why)の明確化:

まず、「なぜARスタンプラリーを実施するのか?」を突き詰めて考えます。目的は具体的であればあるほど、その後の意思決定がしやすくなります。

- 地域活性化: 観光客を誘致し、地域の認知度を向上させたい。特定のエリアへの回遊を促し、地域経済を潤したい。

- 商業施設の集客: 施設への来場者数を増やし、滞在時間を延ばしたい。各テナントへの送客を促し、売上を向上させたい。

- 商品・サービスの販促: 新商品の認知度を高め、購買に繋げたい。既存顧客のロイヤリティを高めたい。

- ブランディング: ブランドの世界観を体験してもらい、ファンを増やしたい。先進的な企業イメージを構築したい。

目的を明確にしたら、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)も設定しましょう。例えば、「参加者数1万人」「コンプリート率30%」「SNSでのハッシュタグ投稿数1,000件」「クーポン利用率20%」など、具体的な数値目標を立てることが重要です。

ターゲット(Who)の明確化:

次に、「誰にこのイベントに参加してほしいのか?」を具体的に定義します。ターゲットの人物像(ペルソナ)を詳細に設定することで、心に響く企画内容やデザイン、告知方法が見えてきます。

- 属性: 年齢、性別、居住地、職業、家族構成など

- 興味・関心: 好きなこと、趣味、よく利用するSNS、好きなアニメやキャラクターなど

- 行動: 休日の過ごし方、情報収集の方法、イベントに参加する動機など

例えば、「東京近郊在住の、小学生の子供を持つ30代のファミリー層」と、「アニメやゲームが好きな20代の若者グループ」では、喜ぶ企画や魅力的に感じる景品は全く異なります。ターゲットを絞り込むことを恐れず、特定の層に深く刺さる企画を目指すことが、結果として全体の満足度を高めることに繋がります。

② 企画内容を具体的に決める

ステップ①で定めた目的とターゲットを基に、ARスタンプラリーの骨格となる企画内容を具体化していきます。

- テーマ・ストーリーの設定: 参加者がワクワクするような世界観や物語を考えます。単にスタンプを集めるだけでなく、「伝説の秘宝を探す冒険者になる」「未来からの使者と共に街を救うミッションに挑む」といったストーリーがあれば、参加者の没入感は格段に高まります。テーマはターゲットの興味関心に合わせることが重要です。

- ARスタンプラリーの形式選定: イベントの舞台や目的に合わせて、最適な技術形式を選びます。「GPS型」「マーカー型」、あるいは両者を組み合わせた「ハイブリッド型」など、それぞれのメリット・デメリットを考慮して決定します。

- 周遊ルート・スポットの設計: 参加者にどの場所を巡ってもらうかを決定します。スポットの数、配置、巡る順番などを設計します。全体の所要時間や難易度も考慮しましょう。ターゲットがファミリー層なら短時間で楽しめるルート、若者向けなら少し挑戦的な謎解きを含むルートにするなど、ここでもターゲット意識が重要です。

- ARコンテンツの企画: 各スポットでどのようなAR体験を提供するかを考えます。「キャラクターとのフォトフレーム」「限定動画の再生」「3Dオブジェクトの表示」「クイズの出題」など、ARでできることは多岐にわたります。ストーリーに沿った内容にし、参加者を飽きさせないようにスポットごとに変化を持たせることがポイントです。

- 景品・特典の設計: 参加の動機付けとなる景品や特典を決定します。ターゲットが「絶対に欲しい!」と思うような魅力的な景品を用意できるかが、参加者数を大きく左右します。「参加賞」「中間目標達成賞」「コンプリート賞」など、段階的なインセンティブを設定すると、途中離脱を防ぐ効果が期待できます。

③ 実現方法を選ぶ

企画内容が固まったら、それを技術的にどう実現するかを選択します。主な選択肢は3つです。

- 既存のプラットフォーム/ツールを利用する: 最も一般的で手軽な方法です。多くの制作会社がSaaS(Software as a Service)形式でARスタンプラリーを構築できるプラットフォームを提供しています。

- メリット: 開発期間が短く、コストを比較的安価に抑えられる。専門知識がなくても管理画面から簡単に設定できるものが多い。

- デメリット: デザインや機能のカスタマイズに制限がある場合が多い。

- 制作会社に企画から開発まで依頼する: 自社にノウハウやリソースがない場合に適した方法です。企画立案からARコンテンツ制作、システム開発、運用サポートまでを一括して委託します。

- メリット: プロの知見を活かした質の高い企画・開発が期待できる。自社の手間を最小限に抑えられる。

- デメリット: 費用は高額になる傾向がある。

- 自社でスクラッチ開発する: 完全にオリジナルのARアプリやWebシステムを一から開発する方法です。

- メリット: 企画内容に合わせて、機能やデザインを完全に自由に設計できる。他社にはない独自の体験を提供できる。

- デメリット: 数百万円以上の高額な開発費用と、数ヶ月単位の長い開発期間が必要。リリース後の保守・運用体制も自社で構築する必要がある。

多くの場合、まずは既存のプラットフォームを利用することから検討するのが現実的でしょう。

④ ARコンテンツの制作とシステムの準備

選んだ実現方法に沿って、具体的な制作フェーズに入ります。

- ARコンテンツの制作: 企画した内容に基づき、ARで表示するデジタルコンテンツ(3Dモデル、動画、画像、音声など)を制作します。これは自社で制作するか、専門の制作会社に外注します。

- システムの構築・設定: プラットフォームを利用する場合は、提供される管理画面にログインし、スタンプスポットの名称、位置情報(GPS型の場合)、マーカー画像(マーカー型の場合)、表示させるARコンテンツ、景品情報などを設定していきます。

- 徹底した実地テスト: リリース前の実地テストは、プロジェクトの成否を分ける極めて重要な工程です。必ず、実際にイベントが開催される場所・時間帯で、複数の異なる機種のスマートフォンを使って動作確認を行います。

- GPSは正確に測位できるか?

- マーカーは様々な明るさや角度でスムーズに認識できるか?

- ARコンテンツは意図通りに表示されるか?

- スタンプは正しく獲得・記録されるか?

- 全体の操作感にストレスはないか?

この段階で発見されたバグや不具合は、すべて修正しておきます。

⑤ イベントの告知と宣伝を行う

素晴らしいARスタンプラリーが完成しても、その存在がターゲットに知られなければ意味がありません。最後のステップは、効果的な告知・宣伝活動です。

- 告知チャネルの選定: ターゲット層が普段どこで情報を得ているかを考え、最適なメディアを組み合わせてアプローチします。

- オンライン: イベント特設サイト、プレスリリース配信、SNS(X, Instagram, Facebook, TikTok)での公式アカウント運用、インフルエンサーへの依頼、Web広告など。

- オフライン: 交通広告(駅ポスター、電車内広告)、チラシ・ポスターの配布(提携施設、観光案内所など)、地域情報誌への掲載など。

- 魅力的な情報発信: イベントの楽しさや魅力を分かりやすく伝えます。AR体験の様子が分かる動画や、魅力的な景品の写真を積極的に活用しましょう。

- 開催前の盛り上げ: イベント開始の数週間前からティザーサイトを公開したり、SNSでカウントダウン投稿を行ったりして、期待感を高めます。「事前登録キャンペーン」や「ハッシュタグ投稿キャンペーン」などを実施し、情報拡散を促すのも効果的です。

これらの5つのステップを着実に実行することで、参加者に喜ばれ、かつ主催者の目的を達成できるARスタンプラリーを実現できるでしょう。

ARスタンプラリーの費用相場

ARスタンプラリーの導入を検討する際に、最も気になるのが費用です。コストは、前述の「実現方法」で「プラットフォームを利用する」か「自社でスクラッチ開発する」かによって、桁が大きく変わってきます。ここでは、それぞれの費用相場と内訳について解説します。

プラットフォームを利用する場合

現在、最も多くの企業や自治体に選ばれているのが、既存のARプラットフォームやSaaSツールを利用する方法です。専門知識がなくても比較的短期間・低コストで導入できるのが最大の魅力です。

費用構成:

一般的に「初期費用」+「月額(または期間契約)利用料」という料金体系が多く、これに加えてオプションで「コンテンツ制作費」が必要になる場合があります。

- 初期費用:

- 相場: 10万円 ~ 50万円程度

- 内容: アカウントの開設、システムの基本設定、操作方法のレクチャー、導入コンサルティングなどが含まれます。プランのグレードが高いほど、初期費用も高くなる傾向があります。

- 月額(期間契約)利用料:

- 相場: 月額5万円 ~ 30万円程度

- 内容: プラットフォームのシステム利用料です。料金は、設定できるスポット数、利用できる機能(GPS型、マーカー型、顔認証型など)、データ分析機能の有無、サポート体制の手厚さなどによって変動します。イベントの開催期間(例: 1ヶ月、3ヶ月など)で契約するプランも多く見られます。

- コンテンツ制作費(オプション):

- 相場: 数万円 ~ 数百万円

- 内容: ARで表示する3Dモデルや動画などを制作会社に依頼する場合の費用です。コンテンツのクオリティや量によって大きく変動します。

- 簡単な2Dイラストや動画の制作: 数万円~

- オリジナルキャラクターの3Dモデル制作: 1体あたり10万円~50万円程度

- 高品質な映像制作や複雑なアニメーション: 100万円以上になることも

料金プランの具体例(架空)

多くのサービスでは、機能に応じた複数の料金プランが用意されています。

| プラン名 | 初期費用 | 月額費用 | 主な特徴 | こんな企画におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| ライトプラン | 10万円 | 5万円 | マーカー型のみ、スポット数10箇所まで、基本機能 | 小規模店舗のキャンペーン、単発イベント |

| スタンダードプラン | 30万円 | 15万円 | GPS型・マーカー型対応、スポット数30箇所まで、アクセス解析機能 | 商業施設、小規模な自治体の周遊イベント |

| エンタープライズプラン | 50万円~ | 30万円~ | 全機能利用可、スポット数無制限、専任担当者による手厚いサポート | 大規模な観光キャンペーン、全国展開のプロモーション |

※上記の金額はあくまで一般的な相場感です。実際の料金は各サービス提供会社や企画内容によって異なりますので、必ず複数の会社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

プラットフォーム利用のメリットは、なんといってもコストとスピードです。数百万円以上かかるスクラッチ開発に比べ、数十万円から百万円台の予算で実現できるため、多くの企業にとって現実的な選択肢となります。

自社でスクラッチ開発する場合

スクラッチ開発とは、既存のプラットフォームを使わずに、完全にオーダーメイドでオリジナルのARアプリやWebシステムをゼロから開発することです。

費用相場:

ミニマムでも300万円~500万円、複雑な機能や大規模なシステムになれば1,000万円~数千万円規模になることも珍しくありません。

費用の主な内訳:

- 要件定義・設計費: どのような機能が必要か、どのような画面デザインにするかなどを決める工程。プロジェクト全体の10%~20%程度の費用がかかります。

- デザイン費(UI/UX): アプリの見た目や使いやすさをデザインする費用。

- 開発費(プログラミング):

- フロントエンド開発: ユーザーが直接触れる画面部分の開発。

- バックエンド開発: データベースやサーバーなど、裏側の仕組みの開発。

- AR機能開発: ARコンテンツを表示させるための専門的な開発。

- CMS(管理画面)開発: 主催者がスポット情報などを管理するための画面の開発。

- テスト・デバッグ費: 開発したシステムに不具合がないか検証・修正する費用。

- インフラ構築費: アプリを動かすためのサーバー環境を構築する費用。

- プロジェクト管理費: プロジェクト全体を円滑に進めるための管理費用。

- 保守・運用費: リリース後、サーバーを維持したり、OSアップデートに対応したり、不具合を修正したりするための費用。月額で発生することが多いです。

スクラッチ開発が選択されるケース:

これほど高額な費用をかけてもスクラッチ開発が選ばれるのは、プラットフォームでは実現できない、以下のような高度な要件がある場合です。

- 既存システムとの連携: 自社の会員データベースやポイントシステム、決済システムとARスタンプラリーをシームレスに連携させたい場合。

- 極めてユニークなゲーム性: プラットフォームの枠には収まらない、完全にオリジナルのゲームロジックや演出を実装したい場合。

- 大規模・恒常的な利用: 全国規模のチェーン店で、年間を通じて常にARキャンペーンを実施するなど、長期的な視点で自社の資産としてシステムを保有したい場合。

- 最高のパフォーマンスの追求: 動作速度やグラフィックの品質を極限まで高め、最高峰のユーザー体験を提供したい場合。

スクラッチ開発は、自由度が高い反面、莫大なコストと時間、そして専門知識が必要です。自社の目的と予算を照らし合わせ、本当にスクラッチ開発が必要なのか、慎重に判断する必要があります。

おすすめのARスタンプラリーサービス・ツール15選

ARスタンプラリーを実現するためのプラットフォームやツールは数多く存在し、それぞれに特徴や強みがあります。ここでは、日本国内で利用可能な代表的な15のサービスを厳選して紹介します。※各サービスの情報は、公式サイト等で最新の情報を確認することをおすすめします。

① COCOAR

スターティアラボ株式会社が提供する、国内導入実績トップクラスのAR制作ソフトです。元々はマーカー型ARに強いサービスでしたが、GPS機能も搭載され、ARスタンプラリーにも柔軟に対応できます。専用アプリ「COCOAR」だけでなく、アプリ不要のWebARにも対応しているため、幅広いニーズに応えられます。長年の実績に裏打ちされた安定性と機能の豊富さが魅力です。

参照:COCOAR公式サイト

② LESSAR

株式会社palanが提供する、WebARに特化したノーコードのAR作成ツールです。アプリのインストールが不要で、URLをクリックするだけでAR体験が開始できる手軽さが最大の特徴。GPS型、マーカー型(画像認識)、顔認識型、物体認識型など、対応するARの種類が非常に豊富で、スタンプラリー機能も標準で搭載されています。直感的な管理画面で、専門知識がなくてもARコンテンツを作成・管理できます。

参照:LESSAR公式サイト

③ palanAR

LESSARと同じく株式会社palanが提供するサービスで、特にWebARでのスタンプラリー作成に特化しています。LESSARの豊富な機能をスタンプラリー用途に最適化し、より手軽に導入できるプランが用意されています。低価格から始められるため、小規模なイベントや初めてARスタンプラリーを試す場合に適しています。

参照:palanAR公式サイト

④ ARGO

株式会社リコジェが提供するWebARプラットフォームです。こちらもアプリ不要で、GPS型とマーカー型のARスタンプラリーに対応しています。商業施設や自治体、交通機関などでの導入実績が豊富で、周遊促進や地域活性化のノウハウを持っています。アクセス解析機能も充実しており、効果測定を重視する企画に向いています。

参照:ARGO公式サイト

⑤ Stamps

「うんこミュージアム」などで知られる面白法人カヤックが提供する、ブラウザで動作するモバイルスタンプラリーサービスです。AR機能だけでなく、QRコード読み取り、キーワード入力、NFCタッチなど、多様なスタンプ取得方法を組み合わせられるのが特徴。企画の面白さやクリエイティビティを重視する同社ならではの、ユニークなイベント設計が可能です。

参照:Stamps公式サイト

⑥ 몹(モブ)スタンプ

株式会社PKBソリューションが提供する、LINEを活用したデジタルスタンプラリーシステムです。多くの人が日常的に利用するLINEアプリ上で参加できるため、ユーザーにとっての参加ハードルが非常に低いのが強みです。LINEの友だち追加を参加条件にすることで、イベント後も継続的な情報発信ができます。AR機能はオプションで追加可能です。

参照:몹スタンプ公式サイト

⑦ Recognize

アララ株式会社が提供する画像認識ARソリューションです。商品パッケージや印刷物をマーカーとするキャンペーンで豊富な実績を持ちます。高精度な画像認識技術を活かしたマーカー型ARが中心ですが、スタンプラリー機能も実装でき、販促連動型の企画で強みを発揮します。

参照:アララ株式会社公式サイト

⑧ mawaru

株式会社Pinmicroが提供する、GPSを活用したスタンプラリー作成ツールです。同社はBeacon(ビーコン)を用いた屋内測位技術にも強みを持っており、GPSの電波が届きにくい屋内施設でも、Beaconを併用することで高精度なスタンプラリーが実施できる可能性があります。

参照:株式会社Pinmicro公式サイト

⑨ FUN COMPASS

大手旅行代理店JTBグループの株式会社JTBコミュニケーションデザインが提供するデジタルスタンプラリープラットフォームです。旅行・観光業界の知見を活かし、周遊促進や地域活性化に特化した企画提案力が強み。AR機能も搭載しており、観光地での没入感のある体験を創出できます。

参照:FUN COMPASS公式サイト

⑩ Rally

株式会社Rallyが提供する、Webブラウザで完結するシンプルなデジタルスタンプラリー作成サービスです。とにかく簡単に、素早くスタンプラリーを立ち上げたいというニーズに応えます。管理画面の使いやすさに定評があり、ITに不慣れな担当者でも安心して利用できます。

参照:Rally公式サイト

⑪ デジタルスタンプラリー

株式会社World Stampが提供する、その名の通りデジタルスタンプラリーに特化したサービスです。GPS、QRコード、キーワード入力など、スタンプラリーに必要な基本機能を網羅しています。要望に応じてAR機能を追加することも可能な、柔軟性の高いサービスです。

参照:株式会社World Stamp公式サイト

⑫ furari

株式会社ディライトソリューションズが提供する、ブラウザベースのモバイルスタンプラリーシステムです。GPS型、QRコード型に対応し、AR機能も搭載しています。柔軟なカスタマイズが可能で、オリジナリティのある企画を実現しやすいのが特徴です。

参照:furari公式サイト

⑬ locatone

ソニー株式会社が開発した、音と位置情報を組み合わせた「Sound AR™」体験ができるユニークなアプリプラットフォームです。特定の場所に行くと、イヤホンを通じてキャラクターの声、音楽、効果音などが聞こえ、まるで物語の世界に入り込んだかのような体験ができます。この仕組みをスタンプラリーに応用することで、視覚だけでなく聴覚にも訴えかける、全く新しい形のイベントを創出できます。

参照:locatone公式サイト

⑭ ARAPPLI

アララ株式会社が提供する、国内ARアプリの草分け的存在です。多くの企業がこのARAPPLIプラットフォーム上でARキャンペーンを展開しており、ユーザーは一つのアプリで様々なARコンテンツを楽しめます。マーカー型ARが中心で、プロモーション利用の実績が豊富です。

参照:アララ株式会社公式サイト

⑮ SATCH VIEWER

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズが提供する汎用ARブラウザアプリです。マーカー型、GPS型に対応しており、このアプリをプラットフォームとして様々な企業がARスタンプラリーなどのコンテンツを配信しています。

参照:SATCH VIEWER公式サイト

| サービス名 | 提供会社 | 主な特徴 | 形式(Web/アプリ) | 対応AR方式 |

|---|---|---|---|---|

| COCOAR | スターティアラボ(株) | 導入実績No.1クラス、機能が豊富 | Web/アプリ両対応 | マーカー, GPS |

| LESSAR | (株)palan | WebAR特化、ノーコード、機能が多彩 | Web | マーカー, GPS, 顔, 物体 |

| palanAR | (株)palan | WebARスタンプラリーに特化、低価格 | Web | マーカー, GPS |

| ARGO | (株)リコジェ | WebAR特化、商業施設・自治体実績豊富 | Web | マーカー, GPS |

| Stamps | 面白法人カヤック | 多様なスタンプ取得方法、企画力が高い | Web | AR対応可 |

| 몹(モブ)スタンプ | (株)PKBソリューション | LINE連動で参加ハードルが低い | Web (LINE) | AR対応可 |

| Recognize | アララ(株) | 高精度なマーカー型AR、販促に強い | アプリ | マーカー |

| mawaru | (株)Pinmicro | GPS型、屋内測位技術にも強み | Web/アプリ | GPS, Beacon |

| FUN COMPASS | (株)JTBコミュニケーションデザイン | 観光・地域活性化に特化 | Web/アプリ | マーカー, GPS |

| Rally | (株)Rally | シンプルで使いやすいWebスタンプラリー | Web | – |

| デジタルスタンプラリー | (株)World Stamp | スタンプラリー特化、柔軟性が高い | Web/アプリ | マーカー, GPS, QR |

| furari | (株)ディライトソリューションズ | ブラウザベース、カスタマイズ性が高い | Web | マーカー, GPS, QR |

| locatone | ソニー(株) | 「Sound AR™」による音の体験 | アプリ | GPS |

| ARAPPLI | アララ(株) | ARアプリの草分け、プロモーション実績豊富 | アプリ | マーカー |

| SATCH VIEWER | (株)シー・ビー・ティ・ソリューションズ | 汎用ARブラウザアプリ | アプリ | マーカー, GPS |

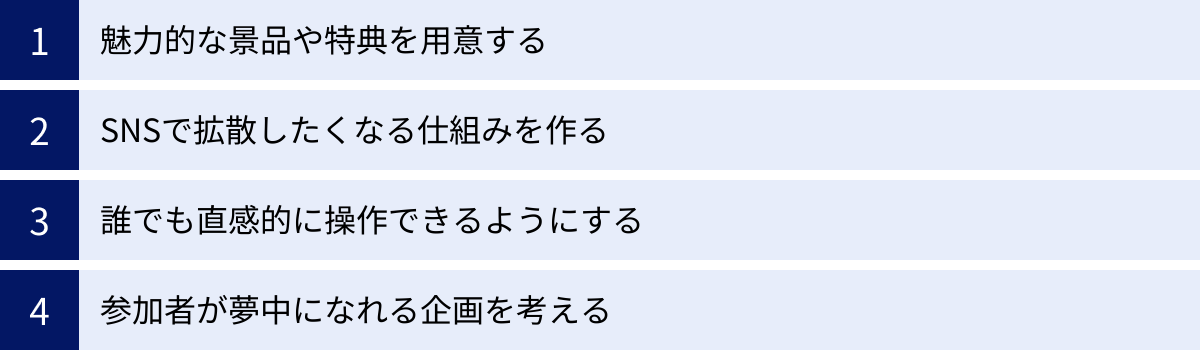

ARスタンプラリーを成功させるためのポイント

最新のツールやサービスを導入するだけでは、ARスタンプラリーの成功は保証されません。参加者の心を掴み、主催者の目的を達成するためには、企画そのものの魅力と、それを支える細やかな配慮が不可欠です。ここでは、イベントを成功に導くための4つの重要なポイントを解説します。

魅力的な景品や特典を用意する

どれだけ素晴らしいAR体験を用意しても、参加の最初のきっかけ、そして最後までやり遂げるための強力なモチベーションとなるのが「景品・特典」です。ここの魅力がイベント全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

ポイントは、ターゲット層が「喉から手が出るほど欲しい」と思うものを用意することです。そのためには、企画の初期段階で行ったターゲット分析が活きてきます。

- 限定性・希少性: 「このイベントでしか手に入らない」オリジナルグッズ(Tシャツ、キーホルダー、クリアファイルなど)は非常に強力です。特に人気キャラクターとのコラボグッズは絶大な効果を発揮します。

- 実用性・金銭的価値: 地域の特産品詰め合わせ、提携している商業施設で使える商品券、豪華な旅行券や家電製品が当たる抽選券などは、幅広い層に響きます。

- 体験価値: 「関係者しか入れないバックヤードツアー」「キャラクターの声優とのオンライン交流会」など、モノではなく特別な「体験」を景品にすることも、熱心なファンにとっては大きな魅力となります。

また、コンプリートのハードルを高く設定しすぎないことも重要です。多くの人が達成感を味わえるように、「参加賞(1つでもスタンプを集めればもらえる)」「中間目標達成賞(例: 5スポット達成)」「コンプリート賞」といったように、段階的に特典を用意しましょう。これにより、ライトな参加者からヘビーな参加者まで、それぞれのレベルで満足感を得ることができ、途中離脱を防ぐ効果が期待できます。

SNSで拡散したくなる仕組みを作る

ARスタンプラリーの大きなメリットの一つが、口コミによる拡散効果です。特にSNSでのUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)をいかにして生み出すかが、低コストでイベントの認知度を飛躍的に高める鍵となります。

そのために最も効果的なのが、ARキャラクターと一緒に写真が撮れる「フォトフレーム機能」です。ただキャラクターが表示されるだけでなく、参加者が隣に並んで一緒にポーズを取れるような構図にすることが重要です。

さらに、ただ撮れるだけでは不十分です。参加者が「これをみんなに見せたい!」と自発的に思うような仕掛けが必要です。

- 感情を動かすコンテンツ: 「かわいい!」「面白い!」「すごい!」といった感情を揺さぶるAR演出を考えましょう。顔認証ARで面白い変身ができたり、アッと驚くようなサプライズ映像が流れたりする体験は、シェアしたくなる格好のネタになります。

- ハッシュタグキャンペーン: 「#〇〇ARスタンプラリー」といった公式ハッシュタグを用意し、そのハッシュタグを付けてSNSに投稿することを促します。投稿してくれた人の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを実施すれば、投稿のモチベーションはさらに高まります。

- シェア機能の実装: アプリやWebサイト内に、撮影した写真をSNS(X, Instagramなど)に簡単に投稿できるシェアボタンを設置し、手間を省いてあげる配慮も大切です。

魅力的なフォトフレーム機能は、参加者にとっての「思い出作り」のツールであり、主催者にとっては最強の「広告塔」なのです。

誰でも直感的に操作できるようにする

イベントの面白さは、参加者がストレスなく体験できて初めて伝わります。「アプリの使い方が分からない」「操作が難しい」といった理由で参加を諦めてしまう人が一人でも出たら、それは大きな機会損失です。

参加のハードルを極限まで下げることを常に意識しましょう。

- シンプルなUI/UX: 専門用語を避け、ボタンの配置や画面遷移を誰にでも分かりやすく設計します。特に、幅広い年齢層がターゲットの場合は、文字を大きくしたり、イラストを多用したりする配慮が必要です。

- アプリ不要のWebARを選択: アプリのインストールという一手間が、ライトユーザーにとっては意外と高いハードルになります。可能であれば、URLにアクセスするだけで始められるWebAR形式を選択するのが望ましいでしょう。

- 丁寧なガイド: 初めて使う人でも迷わないよう、操作方法を解説するチュートリアルや、Q&A形式のヘルプページを充実させましょう。また、現地のポスターや案内スタッフによるサポートも非常に有効です。

最高のARスタンプラリーとは、テクノロジーを感じさせないほど自然に、誰もが楽しめるものです。技術的な優位性よりも、ユーザーにとっての「分かりやすさ」を最優先に考えましょう。

参加者が夢中になれる企画を考える

最後のポイントは、企画そのものの「物語性」や「ゲーム性」です。単なる場所巡りの作業に終始させず、参加者を一つの壮大な物語の主人公にしてあげましょう。

- 魅力的なストーリー: 「なぜスタンプを集める必要があるのか?」という背景となるストーリーを設定します。例えば、「魔王に奪われた王国の宝珠を、ARで現れる妖精の力を借りて集め直す」といった物語があれば、参加者は単なる参加者ではなく「勇者」としてイベントに没入できます。

- 謎解き・クイズ要素: 各スポットで出題される謎やクイズを解かなければ、次のヒントやARコンテンツが得られない、といったゲーム性を加えることで、参加者の挑戦意欲を掻き立てます。地域の歴史や文化にちなんだクイズにすれば、楽しみながら学びにも繋がります。

- 飽きさせない演出: すべてのスポットで同じようなARコンテンツが表示されるのでは、途中で飽きられてしまいます。「ここはフォトフレーム」「ここはクイズ」「ここは限定動画」というように、スポットごとに体験内容に変化を持たせ、「次は何だろう?」という期待感を維持させることが重要です。

優れた企画とは、参加者の「心」を動かす企画です。テクノロジーはあくまでそのための手段に過ぎません。どうすれば参加者が夢中になり、最高の笑顔になってくれるか。その一点を追求することが、ARスタンプラリーを成功に導く最も大切な心構えです。

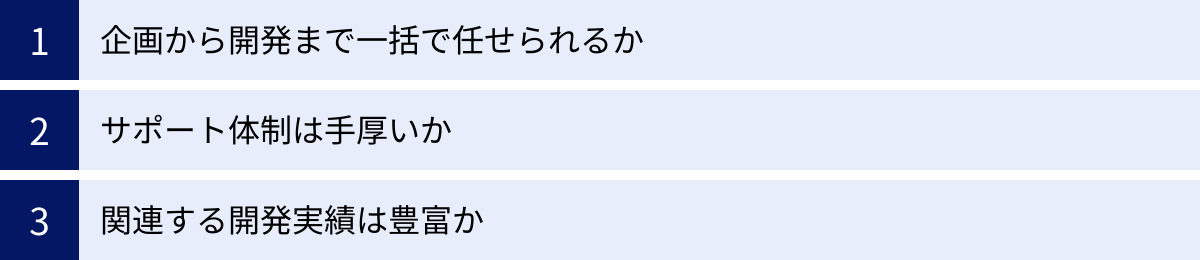

制作会社やツールを選ぶ際のポイント

ARスタンプラリーの実現には、信頼できるパートナー(制作会社)や、自社の企画に最適なツールを選ぶことが不可欠です。数ある選択肢の中から後悔のない決定をするために、以下の3つのポイントを必ずチェックしましょう。

企画から開発まで一括で任せられるか

特に初めてARスタンプラリーを実施する場合や、社内に専門知識を持つ人材がいない場合、技術的な開発力だけでなく、面白い企画を立案・提案してくれる「企画力」を持っている会社を選ぶことが非常に重要です。

ARスタンプラリーの成功は、システムの性能だけで決まるわけではありません。「どんなストーリーにするか」「どんなAR演出がターゲットに響くか」「どうすればSNSで拡散されるか」といったクリエイティブな側面が成否を大きく左右します。

そのため、単に「言われた通りのシステムを作ります」という開発会社ではなく、「御社の目的を達成するためには、こんな企画はいかがでしょうか?」と一緒に考えてくれるパートナーを探しましょう。

チェックポイント:

- ヒアリングの質: 自社の目的や課題を深く理解しようとしてくれるか。

- 提案内容: こちらの想像を超えるような、ワクワクする企画を提案してくれるか。

- 実績の具体性: 過去の実績について、どのような企画意図で、どんな成果が出たのかを具体的に説明できるか。

理想は、企画立案からARコンテンツの制作、システム開発、イベント後の効果測定・レポーティングまで、一気通貫でサポートしてくれる会社です。これにより、担当者の負担が軽減されるだけでなく、プロジェクト全体に一貫性が生まれ、より質の高いイベントが実現できます。

サポート体制は手厚いか

ARスタンプラリーは、リリースして終わりではありません。むしろ、イベント期間中の安定稼働こそが最も重要です。万が一のトラブルに備え、手厚いサポート体制が用意されているかを確認することは、安心してイベントを運営するための生命線となります。

チェックポイント:

- 導入時のサポート: システムの設定や操作方法について、丁寧にレクチャーしてくれるか。マニュアルやチュートリアルは分かりやすいか。

- イベント期間中のサポート:

- 対応時間: 平日の日中だけでなく、イベントが開催される土日祝日や夜間でも対応してくれるか。

- 対応方法: 電話、メール、チャットなど、複数の問い合わせ手段が用意されているか。

- 対応速度: 問い合わせに対して、どれくらいの時間で返信や対応をしてくれるか(レスポンスの速さ)。

- イベント後のサポート: 参加者データやアクセス解析の結果をまとめたレポートを作成してくれるか。次回の改善に向けた提案をしてくれるか。

特に、イベントの真っ最中に「サーバーがダウンした」「ARが表示されない」といった致命的なトラブルが発生した際、迅速かつ的確に対応してくれるかどうかは、パートナー選定における極めて重要な判断基準です。契約前に、具体的なサポート内容とSLA(サービス品質保証)について、書面で確認しておくことをお勧めします。

関連する開発実績は豊富か

その会社やツールが、自社が企画しているイベントと類似したジャンルや規模での実績を豊富に持っているかを確認しましょう。実績の多さは、それだけ多くのノウハウや知見を蓄積している証拠です。

例えば、

- 自治体の地域活性化イベントを企画しているなら、他の自治体での観光周遊イベントの実績が豊富な会社。

- 商業施設の集客イベントを企画しているなら、ショッピングモールや百貨店での実績が多い会社。

- メーカーの販促キャンペーンを企画しているなら、商品連動型のプロモーション実績に強い会社。

を選ぶのが賢明です。

なぜなら、類似の実績を持つ会社は、その業界特有の課題(例:自治体なら多様な関係者との合意形成の難しさ、商業施設ならテナントとの連携方法など)を熟知しており、起こりうる問題を予測して先回りした提案をしてくれる可能性が高いからです。

チェックポイント:

- 公式サイトの導入事例: 自社の業種や目的に近い事例が掲載されているかを確認する。(※この記事では具体的事例を挙げませんが、選定時には必ず確認しましょう)

- 事例の質: 事例の内容を見て、企画のクオリティやデザインのテイストが自社のイメージと合っているかを見極める。

- 担当者へのヒアリング: 問い合わせの際に、「弊社の〇〇という企画に似た実績はありますか?」と直接聞いてみましょう。その際の具体的な回答内容から、経験の深さを推し量ることができます。

これらの3つのポイントを総合的に評価し、自社の目的達成のために最も信頼できるパートナーやツールを選び出すことが、ARスタンプラリー成功への最短ルートとなるでしょう。

まとめ

本記事では、ARスタンプラリーの基本から作り方、費用、おすすめサービス、そして成功のポイントまで、包括的に解説してきました。

ARスタンプラリーは、従来の紙媒体のスタンプラリーが抱えていた課題を解決し、現実世界とデジタルコンテンツを融合させることで、参加者にこれまでにない特別な体験を提供する、極めて強力なイベント手法です。

その主な種類には、広範囲の周遊に適した「GPS型」、特定の場所やモノへの誘導に強い「マーカー型」、SNSでの拡散効果が高い「顔認証型」、そして商品そのものを起点にできる最先端の「物体認識型」があり、企画の目的に応じて最適な方式を選ぶことが重要です。

導入のメリットとして、「参加者の周遊率向上」「顧客満足度・顧客単価の向上」「非接触での安全な実施」「運営コストの削減」などが挙げられます。その一方で、「スマートフォンの所有やスペックが前提となる」「通信環境が必要」といった注意点も存在し、事前の対策が不可欠です。

ARスタンプラリーを成功に導くためには、技術の導入だけでなく、

- 参加者の心を動かす、魅力的な景品と企画

- SNSで思わずシェアしたくなるような、楽しい体験の設計

- 誰もがストレスなく参加できる、直感的で分かりやすい操作性

といった、ユーザー視点に立ったプランニングが何よりも大切です。

そして、その企画を実現するためには、企画力、手厚いサポート体制、豊富な実績を兼ね備えた信頼できるパートナー(制作会社・ツール)を選ぶことが成功の鍵を握ります。

この記事で紹介した作り方のステップや、各種サービスの情報を参考に、ぜひあなたのビジネスや地域を盛り上げる、ユニークで記憶に残るARスタンプラリーの実現に挑戦してみてください。デジタルならではの無限の可能性が、あなたを待っています。