近年、スマートフォンの普及とテクノロジーの進化に伴い、AR(拡張現実)を活用したイベントが企業のプロモーション活動において大きな注目を集めています。ARは、現実世界にデジタルの情報を重ね合わせることで、これまでにない新しい体験を生み出す技術です。この記事では、ARイベントの基本から、具体的な活用事例、成功させるための企画のコツまで、網羅的に解説します。

これからARイベントの導入を検討しているマーケティング担当者やイベント企画者の方にとって、実践的なヒントとなる情報を提供します。

目次

ARイベントとは?

ARイベントとは、AR(Augmented Reality:拡張現実)技術を活用して、参加者に特別な体験を提供するイベントのことです。参加者は自身のスマートフォンやタブレットのカメラを通して現実世界を見ることで、そこにCGキャラクターやデジタル情報、アニメーションなどが重なって表示される、非日常的な空間を体験できます。

ARとしばしば比較される技術にVR(Virtual Reality:仮想現実)があります。VRは、専用のゴーグルを装着し、視界のすべてをCGで構成された仮想空間に置き換えることで、完全に没入した体験を生み出します。一方でARは、あくまで現実世界が主体であり、そこにデジタル情報を「付け加える(拡張する)」点が大きな違いです。この特性により、ARは特別な機材を必要とせず、スマートフォン一つで手軽に体験できるため、イベントプロモーションとの親和性が非常に高いのです。

なぜ今、ARイベントが注目されているのでしょうか。その背景には、いくつかの要因が挙げられます。

第一に、スマートフォンの高性能化と普及です。ほとんどの人が高機能なカメラとプロセッサを搭載したスマートフォンを所有しており、ARコンテンツを体験するための土台が整っています。

第二に、WebAR技術の進化です。従来、ARを体験するには専用のアプリをダウンロードする必要があり、参加へのハードルとなっていました。しかし、WebARはスマートフォンのブラウザ上でARを体験できる技術であり、QRコードを読み取るだけで手軽に参加できるため、イベントでの活用が飛躍的に容易になりました。

第三に、消費者の体験価値への要求の高まりです。モノ消費からコト消費へと価値観がシフトする中で、企業は単に商品を売るだけでなく、顧客とのエンゲージメントを高める「体験」を提供する必要に迫られています。ARイベントは、驚きや楽しさといった感情を伴う記憶に残る体験を提供し、ブランドへの愛着を深める強力な手段となります。

プロモーションにおけるARイベントの役割は多岐にわたります。新商品の認知度向上、店舗への来店促進、SNSでの情報拡散(バイラルマーケティング)、ブランドイメージの向上、顧客満足度の向上など、さまざまなマーケティング課題の解決に貢献します。

物理的な制約が少なく、アイデア次第で多様な表現が可能なARイベントは、デジタルとリアルを融合させた次世代のコミュニケーション手法として、今後ますますその重要性を増していくでしょう。

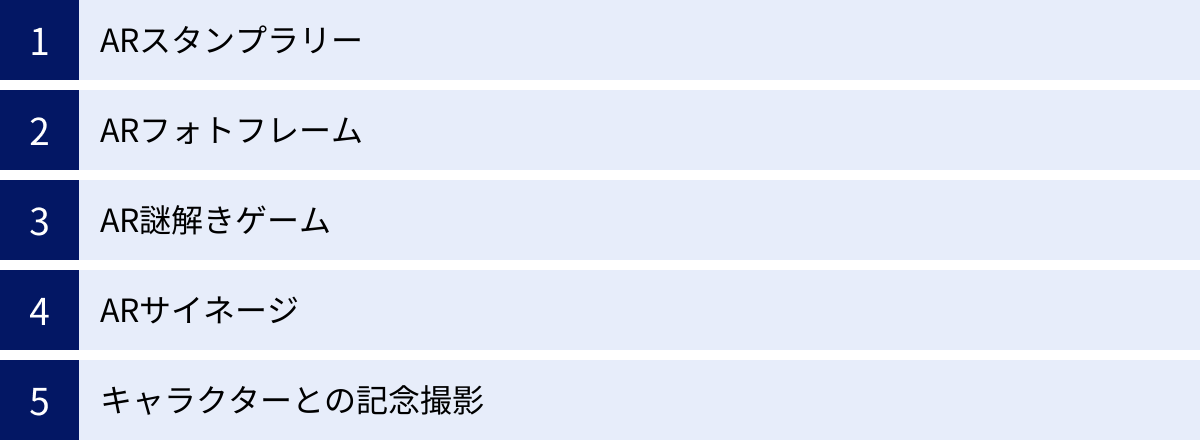

ARイベントでできることの具体例

ARイベントと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。ここでは、プロモーションで特によく活用される代表的なARの企画を5つ紹介し、それぞれの仕組みや活用シーンについて具体的に解説します。自社の目的やターゲットに合わせて、どのような企画が最適かを考える参考にしてください。

ARスタンプラリー

ARスタンプラリーは、指定された複数のスポットを巡り、各所でスマートフォンのカメラをかざしてARコンテンツを体験し、デジタルスタンプを集める周遊型のイベントです。従来の紙のスタンプラリーをデジタル化し、ゲーム性を加えることで、参加者をより楽しませ、エリア内の回遊を促進します。

仕組み:

参加者は、イベントのWebサイトにアクセスするか、QRコードを読み取ってARスタンプラリーを開始します。地図上に示されたチェックポイントに到着したら、指定されたポスターや建物などにカメラをかざします。すると、画面上にキャラクターが登場したり、その場所に関するクイズが出題されたりといったARコンテンツが表示され、それを体験するとデジタルスタンプが獲得できます。すべてのスタンプを集めると、クーポンや限定グッズなどの特典と交換できる、という流れが一般的です。

活用シーン:

- 観光地・地域活性化: 地域の観光名所や商店街をチェックポイントに設定し、周遊を促進します。ご当地キャラクターをARで登場させれば、子供から大人まで楽しめ、地域の魅力を効果的に伝えられます。

- 商業施設: 施設内の各フロアやテナント店舗を巡るスタンプラリーを実施し、施設全体の回遊率を高めます。スタンプを集める過程で、これまで立ち寄らなかった店舗を知るきっかけにもなります。

- テーマパーク・動物園: 広大な敷地内を巡るアトラクションとして導入します。動物の豆知識がARで表示されたり、パークのキャラクターと一緒に写真が撮れたりと、エンターテイメント性を高める活用が可能です。

ARスタンプラリーは、参加者を能動的に動かし、特定のエリアを活性化させる目的において非常に効果的な手法です。

ARフォトフレーム

ARフォトフレームは、スマートフォンのカメラを特定の場所やマーカーにかざすと、画面上にイベント限定のフォトフレームやキャラクターが現れ、一緒に記念撮影ができるコンテンツです。参加者は、まるでそのキャラクターが本当にその場にいるかのような、ユニークな写真を撮影できます。

仕組み:

イベント会場や店舗に設置されたポスター、商品のパッケージなどに印刷されたQRコードや画像をスマートフォンで読み取ります。すると、カメラが起動し、画面上にオリジナルのフレームや3Dキャラクターが自動的に表示されます。参加者は好きなアングルやポーズで、現実の風景とデジタルコンテンツを組み合わせた写真を撮影できます。

活用シーン:

- イベント・展示会: イベントロゴやテーマに合わせたフォトフレームを用意し、来場の記念となる体験を提供します。撮影した写真がSNSに投稿されることで、イベントの認知拡大にもつながります。

- 店舗プロモーション: 季節ごとのイベント(ハロウィン、クリスマスなど)に合わせたフォトフレームを店頭に設置し、来店客を楽しませます。新商品のキャラクターと一緒に撮影できる企画なども考えられます。

- 観光地: 絶景スポットやランドマークで、その場所ならではのフォトフレームを提供します。「ここでしか撮れない一枚」という付加価値が、訪問の動機付けになります。

ARフォトフレームは、手軽に導入でき、かつSNSでの拡散効果が非常に高いため、多くのプロモーションで活用されています。

AR謎解きゲーム

AR謎解きゲームは、AR技術を駆使して現実世界に隠されたヒントや謎を探し出し、物語を進めていく体験型ゲームです。参加者は物語の主人公となり、スマートフォンを「魔法のアイテム」のように使って、謎解きに挑戦します。

仕組み:

参加者は、まずプロローグとなるストーリーをWebサイトやパンフレットで読み、ゲームを開始します。指示された場所へ行き、壁のポスターや特定のオブジェクトにカメラをかざすと、ARで次の謎やヒント、あるいはキャラクターからのメッセージなどが表示されます。これらの情報を元に推理を重ね、次々と現れる謎を解き明かし、最終的なゴールを目指します。

活用シーン:

- 周遊型イベント: 街全体や商業施設を舞台にした大規模な謎解きイベントを実施し、参加者の回遊を促進します。ストーリーに没入させることで、長時間にわたってエリアに滞在してもらえます。

- 博物館・美術館: 展示物と連動した謎解きゲームを提供し、鑑賞にエンターテイメント性を加えます。歴史的な人物がARで現れてヒントをくれるなど、学びと遊びを融合させたコンテンツが可能です。

- 企業プロモーション: 新商品の発表イベントなどで、商品の特徴を謎解きに組み込んだゲームを実施します。参加者は楽しみながら商品への理解を深めることができます。

AR謎解きゲームは、参加者の知的好奇心を刺激し、高い没入感と達成感を提供できるため、エンゲージメントを深めるのに最適な手法です。

ARサイネージ

ARサイネージは、デジタルサイネージ(電子看板)とARを組み合わせたものです。サイネージの前に立った人の動きに合わせて、画面内の映像がインタラクティブに変化したり、現実の風景にCGを合成したりすることで、通行人の注目を集めます。

仕組み:

サイネージに内蔵されたカメラが、前に立った人の姿や動きを認識します。その情報に基づき、リアルタイムでCGエフェクトを合成し、モニターに映し出します。例えば、画面の中の自分が動物の着ぐるみを着ているように見えたり、有名なキャラクターが隣に現れて一緒にポーズをとってくれたりといった体験が可能です。

活用シーン:

- 駅や空港の広告: 通行量の多い場所で、人々の足を止めるアイキャッチとして活用します。驚きのある体験は記憶に残りやすく、広告効果を高めます。

- 商業施設のイベントスペース: 季節のイベントに合わせて、インタラクティブなARコンテンツを提供します。例えば、雪が降るAR映像の中で遊んだり、バーチャルなファッションショーに参加したりといった体験が考えられます。

- 展示会ブース: 自社ブースへの誘引策として設置します。ブースの前でユニークなAR体験を提供することで、来場者の興味を引き、商談のきっかけを作ります。

ARサイネージは、不特定多数の人々にサプライズを提供し、その場の空間をエンターテイメント化する力を持っています。

キャラクターとの記念撮影

ARフォトフレームと似ていますが、こちらは特に3Dで作成されたキャラクターを、現実世界の好きな場所に自由に出現させて記念撮影できる機能に特化しています。キャラクターの大きさや向きを自由に変えられるため、よりクリエイティブで面白い写真を撮影できます。

仕組み:

WebARや専用アプリを起動し、カメラを地面や机などの平面に向けると、空間を認識して3Dキャラクターを配置できます。キャラクターをタップしてアニメーションさせたり、ピンチイン・ピンチアウトで大きさを変えたり、回転させたりして、最適な構図で撮影します。マーカーを必要としない「マーカーレス型」のAR技術が使われることが多く、場所を選ばずに楽しめるのが特徴です。

活用シーン:

- アニメ・ゲームのプロモーション: 人気キャラクターをARで出現させ、ファンに「キャラクターが自分の部屋に来てくれた」かのような感動体験を提供します。SNSでの投稿キャンペーンと組み合わせることで、爆発的な拡散が期待できます。

- 企業のブランディング: 企業のオリジナルマスコットキャラクターをAR化し、顧客との親近感を醸成します。イベント会場だけでなく、日常のさまざまなシーンでキャラクターと一緒に写真を撮ってもらうことで、ブランドへの愛着を育みます。

- 製品プロモーション: 例えば、自動車メーカーが実物大の車をARで自宅の駐車場に表示させ、外観を確認できるコンテンツを提供します。これにより、購入前の検討をリアルにサポートできます。

キャラクターとのAR撮影は、ファンの熱量を高め、商品やブランドへの強いエンゲージメントを生み出すための強力なツールとなります。

ARイベントの面白いプロモーション活用事例12選

ここでは、特定の企業名やサービス名を伏せ、ARイベントのプロモーション活用における面白いアイデアを12の架空事例として紹介します。これらの事例は、様々な業界で応用可能なヒントを含んでいます。

① 事例1:【観光業】ご当地キャラと巡る歴史探訪ARスタンプラリー

ある地方都市が、観光客誘致と地域活性化を目的に実施したARスタンプラリーです。市内に点在する史跡や文化財をチェックポイントに設定。参加者がスマートフォンをかざすと、その場所ゆかりの歴史上の人物がデフォルメされたご当地キャラクターとしてARで出現し、史跡の解説をしてくれます。全てのキャラクターと出会いスタンプを集めると、地元の特産品が当たる抽選に参加できるという仕掛けです。ただ巡るだけでなく、学びとエンターテイメントを融合させたことで、ファミリー層を中心に人気を博し、滞在時間の延長と周遊促進に成功しました。

② 事例2:【小売業】新商品が飛び出す!AR体験カタログ

家具やインテリアを扱う大型小売店が、紙のカタログにAR機能を導入した事例です。カタログ上の商品写真にスマートフォンをかざすと、その家具が実物大の3DモデルとしてARで出現。自宅の部屋に配置してサイズ感や色合いをリアルに確認できます。「試し置き」が自宅でできるようになったことで、購入前の不安を解消し、オンラインストアでの購入率向上に大きく貢献しました。

③ 事例3:【飲料メーカー】自販機がエンタメスポットに変わるARキャンペーン

ある飲料メーカーが、全国の自販機を活用して実施したキャンペーンです。キャンペーン対象の自販機に貼られたQRコードを読み取ると、人気アイドルグループのメンバーがARでランダムに出現し、特別なメッセージをくれるという企画。出現したメンバーと一緒に写真を撮ってSNSに投稿すると、限定グッズが当たる仕組みも用意。日常的に利用する自販機を接点に、ファンとのエンゲージメントを深め、商品の購買意欲を刺激しました。

④ 事例4:【博物館・美術館】展示物が動き出すARガイドツアー

歴史博物館が、静的な展示に新たな魅力を加えるために導入したARガイドです。来館者が展示されている恐竜の化石にタブレットをかざすと、画面上ではその恐竜が生きていた頃の姿で動き出し、生態についての解説が流れます。また、古い肖像画にかざすと、その人物が自己紹介を始めるなど、インタラクティブな学びの体験を提供。子供たちの知的好奇心を刺激し、リピート来館者の増加につながりました。

⑤ 事例5:【エンタメ業界】フェス会場限定!アーティストARフォトスポット

大規模な野外音楽フェスで、来場者体験を向上させるために実施されたAR企画です。会場内の各所に設置されたマーカーにカメラをかざすと、出演アーティストの巨大なARオブジェクトや、特別なステージ演出が現実の風景に重なって出現。まるでアーティストがすぐそばにいるかのような記念撮影が楽しめます。フェスの思い出をより特別なものにし、SNSでのハッシュタグ投稿を促進することで、イベントの熱量を可視化しました。

⑥ 事例6:【化粧品ブランド】バーチャルメイクアップAR体験

化粧品ブランドが、店頭やWebサイトで提供するARコンテンツです。ユーザーがスマートフォンのインカメラを起動すると、AIが顔を認識し、新作のリップやアイシャドウなどをリアルタイムで自分の顔に試すことができます。様々な色を気軽に試せるため、購入の失敗を防ぎます。衛生上の問題でテスターが使いにくい状況でも、安心して商品を試せる環境を提供し、顧客満足度と購買転換率の向上を実現しました。

⑦ 事例7:【アパレルブランド】自宅で試着できるバーチャルフィッティングAR

アパレルブランドのECサイトに実装されたAR機能です。ユーザーが自分の身長や体型情報を入力し、スマートフォンのカメラで全身を映すと、選んだ洋服をARで「試着」できます。体の動きに合わせて服も自然に追従するため、サイズ感や着丈をリアルに確認できます。ECサイトの課題であった「試着できない」という点を克服し、返品率の低下と売上向上に貢献しました。

⑧ 事例8:【自動車メーカー】実物大の新車をどこにでも展示するARショールーム

自動車メーカーが、新型車のプロモーションで活用したWebARコンテンツです。特設サイトにアクセスし、スマートフォンを地面にかざすだけで、実物大の新型車が3Dで出現。ボディカラーを変えたり、ドアを開けて内装を覗き込んだりと、まるで本物のショールームにいるかのような体験ができます。場所の制約なく、いつでもどこでも潜在顧客にリーチできる新しい形の展示方法として注目されました。

⑨ 事例9:【不動産業界】未完成物件をリアルに内覧できるARモデルルーム

不動産会社が、建設中の新築マンションの販売促進に活用したAR技術です。まだ何もない建設予定地でタブレットをかざすと、完成後のマンションの外観が原寸大で出現。さらに、各部屋の中に入っていくと、家具が配置された状態の室内を360度見渡すことができます。購入検討者が完成後の生活を具体的にイメージできるため、早期の契約獲得につながりました。

⑩ 事例10:【スポーツイベント】試合観戦を拡張するリアルタイムAR情報表示

プロスポーツリーグが、スタジアムでの観戦体験を向上させるために導入したARアプリです。観客がスマートフォンのカメラをグラウンドに向けると、各選手の頭上に名前やポジション、リアルタイムの走行距離などのスタッツ情報がARで表示されます。また、特定のプレーの軌跡がCGで可視化されるなど、より深く試合を理解できる仕掛けが満載です。初心者から熱心なファンまで、すべての観客に新たな観戦の楽しみ方を提供しました。

⑪ 事例11:【出版業界】表紙から著者が語りかけるARメッセージ付き書籍

ある出版社が、ベストセラー作家の新刊発売に合わせて実施したプロモーションです。購入した書籍の表紙に専用アプリをかざすと、著者がARで出現し、読者に向けて本に込めた想いや裏話を語りかける限定動画が再生されます。本というアナログな媒体にデジタルの付加価値を加え、ファンにとって特別な一冊となる体験を創出し、販売促進に繋げました。

⑫ 事例12:【食品メーカー】パッケージがレシピ動画になるARクッキングアシスタント

食品メーカーが、自社製品のパッケージにAR機能を搭載した事例です。商品パッケージにスマートフォンをかざすと、その商品を使ったおすすめレシピの動画が再生されます。動画はステップバイステップで分かりやすく、料理初心者でも簡単に挑戦できます。商品の購買後、家庭での活用方法を具体的に提案することで、リピート購入を促進し、顧客ロイヤルティを高めることに成功しました。

これらの事例から分かるように、ARイベントは多様な業界のマーケティング課題を解決するポテンシャルを秘めています。

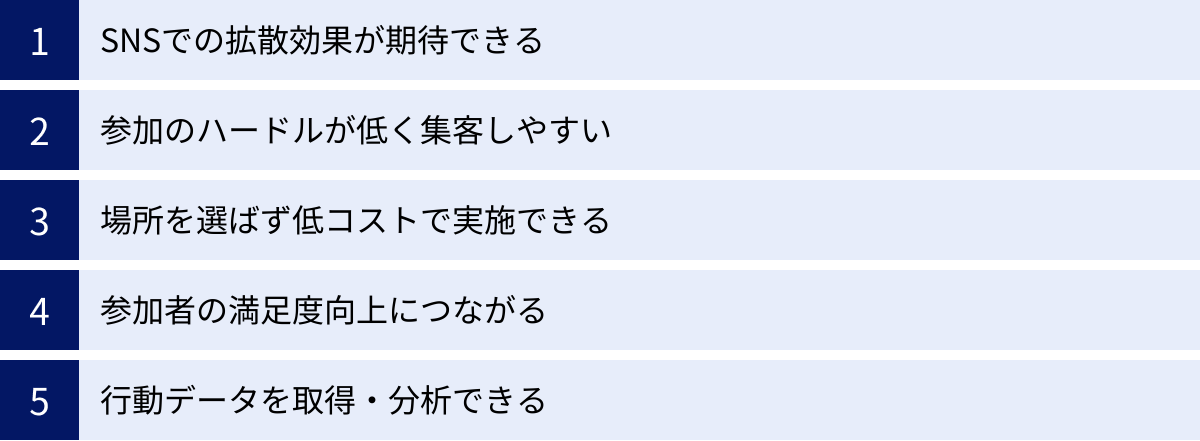

ARイベントを開催するメリット

ARイベントは、参加者に新しい体験を提供するだけでなく、主催者側にも多くのメリットをもたらします。ここでは、プロモーション活動においてARイベントを開催する主な5つのメリットについて、詳しく解説します。

SNSでの拡散効果が期待できる

ARイベントがもたらす最大のメリットの一つが、SNSにおける高い拡散効果(バイラル効果)です。ARコンテンツは、その多くが「写真や動画を撮りたくなる」ように設計されています。

例えば、ARフォトフレームで撮影したイベント限定のフレーム付き写真や、人気キャラクターが現実世界に現れたかのような驚きのある動画は、参加者にとって「誰かに見せたい」「自慢したい」という強い動機付けになります。参加者は自発的にTwitter、Instagram、TikTokなどのSNSに投稿し、それが友人やフォロワーへと拡散されていきます。

この拡散の連鎖は、主催者側が多額の広告費をかけずとも、イベントの認知度を飛躍的に高める効果があります。ハッシュタグキャンペーンと組み合わせることで、投稿を収集・分析しやすくなるだけでなく、参加者同士の一体感を醸成することも可能です。AR体験という「楽しい話題」は、ポジティブな口コミとして広がりやすく、企業のブランドイメージ向上にも大きく貢献します。

参加のハードルが低く集客しやすい

従来の体験型イベントは、専用の機材が必要だったり、特定の場所に行かなければならなかったりと、参加へのハードルが高い場合がありました。しかし、ARイベントの多くは、参加者が普段から持ち歩いているスマートフォン一つで完結します。

特に、専用アプリのダウンロードが不要な「WebAR」技術の普及は、このメリットをさらに大きくしました。参加者は、ポスターやWebサイト上のQRコードを読み取るだけで、すぐにAR体験を開始できます。アプリをインストールする手間や、スマートフォンのストレージ容量を気にする必要がないため、「面白そうだから、ちょっと試してみよう」という気軽な気持ちで参加を促せます。

この参加ハードルの低さは、集客において非常に有利に働きます。これまでイベントに興味のなかった層や、忙しくて時間が取れない層にもアプローチしやすくなり、より多くの人々にブランドや商品と接触する機会を提供できます。

場所を選ばず低コストで実施できる

物理的な大規模な設営や装飾を必要とするリアルイベントと比較して、ARイベントは比較的低コストで、かつ場所の制約を受けにくいというメリットがあります。

ARコンテンツはデジタルデータであるため、物理的な制作物やそれを運搬・設置するためのコストがかかりません。例えば、ARスタンプラリーは、既存の店舗や観光地にQRコードを印刷したポスターを設置するだけで実施できます。大規模な会場を借りたり、特別なブースを建てたりする必要がないため、初期投資を大幅に抑えることが可能です。

また、GPSを利用したマーカーレス型のARであれば、特定のエリア全体をイベント会場にすることもできます。街中、公園、商業施設など、アイデア次第でどんな場所でもユニークな体験空間に変えることができるのです。この柔軟性の高さは、特に予算が限られているプロモーションにおいて大きな強みとなります。

参加者の満足度向上につながる

ARイベントは、参加者に非日常的で記憶に残る体験を提供し、高い満足度をもたらします。現実世界にデジタル情報が融合することで生まれる驚きや楽しさは、参加者の感情に直接訴えかけます。

例えば、AR謎解きゲームでは、参加者は物語の主人公になったかのような没入感を味わえます。ARスタンプラリーでは、スタンプを集める達成感や、特典を得る喜びがあります。ARフォトフレームでは、ここでしか撮れない特別な写真を残すことができます。

こうしたポジティブな体験は、イベントそのものだけでなく、主催した企業やブランド、商品に対する好意的な感情(ブランドロイヤルティ)を育みます。「楽しい体験を提供してくれた」という記憶は、顧客との長期的な関係構築の礎となるのです。単なる情報提供に留まらない「体験価値」の提供は、他のプロモーション手法との大きな差別化要因となります。

行動データを取得・分析できる

デジタル技術であるARは、参加者の行動データを詳細に取得・分析できるという、マーケティング上非常に重要なメリットを持っています。

参加者がどのARコンテンツを、いつ、どこで、何回体験したかといったログデータを収集できます。ARスタンプラリーであれば、各チェックポイントの滞在時間や、参加者がどのような順番で回ったかといった回遊データも取得可能です。

これらのデータを分析することで、以下のようなマーケティング施策に活かせます。

- イベント効果の可視化: どのコンテンツが人気だったか、どのエリアに人が集まったかを quantitatively に評価し、次回の企画改善に役立てる。

- 顧客理解の深化: 参加者の行動パターンから、ターゲット層の興味関心や行動特性を把握する。

- ROI(投資対効果)の測定: ARイベントが来店促進や購買にどれだけ貢献したかを分析する。

物理的なイベントでは取得が難しかった定量的なデータを基に、PDCAサイクルを回し、より効果的なプロモーション戦略を立案できるようになります。

ARイベントのデメリット・注意点

ARイベントは多くのメリットを持つ一方で、成功させるためには事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。ここでは、特に重要な2つのポイントについて解説します。

参加者の通信環境やデバイスに依存する

ARイベントの体験品質は、参加者が使用するスマートフォンの性能や、その場の通信環境に大きく左右されるという点が、最大の注意点です。

まず、デバイス(スマートフォンやタブレット)の問題です。ARコンテンツ、特に3Dモデルを滑らかに表示するには、ある程度のプロセッサ性能やメモリ容量が求められます。古い機種やロースペックなスマートフォンでは、動作が遅くなったり、そもそもARコンテンツが表示されなかったりする可能性があります。また、スマートフォンのOS(iOSやAndroid)のバージョンが古いと、AR機能に対応していないこともあります。イベントを企画する際は、ターゲット層がどのようなデバイスを使用しているかを想定し、対応機種や推奨環境を事前に明記しておく必要があります。

次に、通信環境の問題です。WebARのようにインターネット経由でコンテンツを読み込む場合、安定した高速な通信環境が不可欠です。特に、多くの人が集まるイベント会場や、山間部などの電波が届きにくい場所では、通信速度が低下し、ARコンテンツの読み込みに時間がかかったり、途中で途切れたりすることがあります。これにより、参加者は大きなストレスを感じ、体験を中断してしまうかもしれません。対策としては、会場に無料Wi-Fiスポットを設置する、あるいはコンテンツのデータ容量を軽量化するといった工夫が求められます。

さらに、ARはカメラや各種センサー、プロセッサをフル活用するため、スマートフォンのバッテリー消費が激しいという側面もあります。長時間の周遊を伴うARスタンプラリーなどでは、参加者が途中でバッテリー切れにならないよう、モバイルバッテリーの持参を推奨したり、会場に充電スポットを設けたりする配慮も重要です。

これらの技術的な制約は、参加者の体験満足度に直結します。「ARがうまく動かない」「スマホの電池がなくなった」といったネガティブな体験は、イベントやブランドに対する悪い印象を与えかねません。企画段階でこれらのリスクを洗い出し、対策を講じておくことが成功の鍵となります。

コンテンツの質が低いと効果が出ない

ARは目新しい技術ですが、単にARを導入しただけでは、参加者の心を掴むことはできません。提供するコンテンツの質が低い場合、かえって逆効果になる危険性すらあります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- チープなCG: 3Dキャラクターのモデリングやアニメーションの質が低いと、参加者は「安っぽい」「がっかりした」と感じ、没入感が削がれてしまいます。

- 単調な体験: ただマーカーをかざして画像が表示されるだけ、といった単純な繰り返しでは、参加者はすぐに飽きてしまいます。ゲーム性やストーリー性、発見の喜びといった、参加者を惹きつける「仕掛け」が必要です。

- 操作性の悪さ: ボタンの配置が分かりにくかったり、反応が悪かったりすると、参加者はストレスを感じて離脱してしまいます。誰でも直感的に操作できる、優れたUI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の設計が不可欠です。

ARイベントの目的は、AR技術を使うこと自体ではなく、ARという手段を使って、参加者にどのような価値ある体験を提供するかにあります。企画の根幹となるアイデアやストーリーが魅力的でなければ、いくら最新技術を使っても成功は望めません。

「なぜARを使う必要があるのか」「ARによって、どのような新しい驚きや感動を生み出せるのか」を徹底的に考え抜くことが重要です。そのためには、プロモーションの目的とターゲットを明確にした上で、クリエイティブな企画力と、それを実現するための高い技術力を兼ね備えたパートナー(制作会社やツール)を選ぶことが求められます。中途半端なクオリティのコンテンツは、ブランドイメージを損なうリスクがあることを肝に銘じておきましょう。

ARイベントの企画から実施までの6ステップ

ARイベントを成功させるためには、思いつきで進めるのではなく、体系的なステップに沿って計画的に準備を進めることが重要です。ここでは、企画の立ち上げから開催後の効果測定までを6つのステップに分けて解説します。

① 目的とターゲットを明確にする

すべてのプロモーション活動と同様に、ARイベントも「何のために(目的)、誰に(ターゲット)届けたいのか」を明確に定義することから始まります。この最初のステップが曖昧だと、後の企画全体がぶれてしまいます。

目的の明確化:

なぜARイベントを実施するのかを具体的に設定します。例えば、「新商品の認知度を前月比で20%向上させる」「店舗への来店客数をイベント期間中に1.5倍にする」「SNSでのブランドに関するポジティブな投稿を1,000件創出する」といった、測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。目的が明確であれば、どのようなARコンテンツが最適かを判断する基準になります。

ターゲットの明確化:

イベントに参加してほしいのはどのような人たちかを具体的に描きます。年齢、性別、居住地、趣味嗜好、ライフスタイルなどを考慮したペルソナを設定しましょう。例えば、「都内在住で、休日は子供と新しい体験を求めて外出する30代のファミリー層」や「アニメやゲームが好きで、SNSでの情報発信に積極的な10代〜20代の若者層」など、ターゲットが具体的であればあるほど、彼らの心に響くコンテンツやプロモーション手法を選択できます。

この最初のステップで、ARイベントの成功の方向性が決まると言っても過言ではありません。

② ARの種類やコンテンツを企画する

ステップ①で定めた目的とターゲットに基づき、具体的なARコンテンツの内容を企画します。

- ARの種類の選定:

- 認知度向上やSNS拡散が目的なら、手軽に楽しめてシェアされやすい「ARフォトフレーム」や「キャラクターとの記念撮影」が適しています。

- エリア内の回遊促進や滞在時間延長が目的なら、「ARスタンプラリー」や「AR謎解きゲーム」が効果的です。

- 商品の理解促進や購買意欲向上が目的なら、バーチャル試着や実物大表示など、商品の魅力を体験できるコンテンツが良いでしょう。

- コンテンツの具体化:

選んだARの種類に合わせて、ストーリー、デザイン、ゲーム性などを具体的に詰めていきます。ターゲットが「楽しい」「面白い」「誰かに教えたい」と感じるような、エンターテイメント性と独自性のあるアイデアを盛り込むことが重要です。例えば、スタンプラリーであれば、ただスタンプを集めるだけでなく、全てのスタンプを集めると特別なエンディングムービーが見られるといったサプライズを用意するなど、参加者を飽きさせない工夫を凝らします。

③ ARを体験できる環境を準備する

ARをどのようにして起動・体験させるか、その環境を準備します。ARの起動方法には、大きく分けて「マーカー型」と「マーカーレス型」があります。

- マーカー型:

特定の画像(イラスト、写真、QRコードなど)を「マーカー」として認識させ、ARコンテンツを起動させる方式です。ポスター、商品のパッケージ、パンフレットなど、物理的な媒体と連動させやすいのが特徴です。どの場所にどのARコンテンツを表示させるかを正確にコントロールできるため、ARスタンプラリーや商品連動企画でよく用いられます。 - マーカーレス型:

特定の画像を必要とせず、GPS(位置情報)や空間認識(SLAM技術)によってARコンテンツを表示させる方式です。- GPS型: 特定の緯度・経度の地点に行くとARが出現します。広範囲を舞台にした周遊企画に適しています。

- 空間認識型(SLAM): カメラが床や壁などの平面を認識し、その上に3Dオブジェクトを自由に配置できます。場所を選ばず、キャラクターを好きな場所に出現させて撮影するような企画に向いています。

イベントの企画内容に合わせて、最適な方式を選定し、必要なマーカーのデザインや設置場所、GPSの範囲設定などを行います。

④ 開発会社やツールを選定する

ARコンテンツを実際に制作するためのパートナーを選びます。選択肢は主に3つあります。

| 開発方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| SaaSツールの利用 | 既存のAR作成プラットフォームを利用し、自社でコンテンツを作成・管理する。 | 低コスト・短納期で実現可能。専門知識がなくても比較的簡単に作成できる。 | デザインや機能の自由度が低く、テンプレート的な表現になりがち。 |

| 制作会社への依頼 | AR開発の実績が豊富な専門の制作会社に、企画から開発、運用までを依頼する。 | オリジナリティの高い、高品質なコンテンツが制作可能。専門的な知見に基づいた提案が受けられる。 | コストが高く、開発期間も長くなる傾向がある。 |

| 自社での内製開発 | 社内にエンジニアやデザイナーを抱え、ゼロからARコンテンツを開発する。 | 完全に自由に、独自のAR体験を開発できる。ノウハウが社内に蓄積される。 | 非常に高い専門知識とコスト、時間が必要。現実的な選択肢となる企業は限られる。 |

予算、納期、求めるコンテンツのクオリティ、社内のリソースなどを総合的に勘案し、最適な方法を選定します。複数の会社やツールから見積もりや提案を取り、比較検討することが重要です。

⑤ イベントの告知・プロモーションを行う

どんなに素晴らしいARイベントを企画しても、その存在がターゲットに知られなければ意味がありません。イベント開催前から、ターゲットに合わせた効果的な告知活動を展開します。

- Webサイト・特設ページ: イベントの詳細情報、参加方法、注意事項などをまとめた公式ページを作成します。

- SNS: TwitterやInstagram、Facebookなどで、イベントの魅力を伝える投稿を継続的に行います。ティザー広告(予告)やカウントダウン投稿で期待感を高めるのも効果的です。インフルエンサーを起用したPRも有効でしょう。

- プレスリリース: 報道機関向けにプレスリリースを配信し、ニュースサイトや情報番組などで取り上げてもらうことを目指します。

- 店頭POP・ポスター: 実店舗がある場合は、来店客に直接イベントを告知します。

- Web広告: ターゲット層に効率的にリーチするために、リスティング広告やSNS広告を出稿します。

イベント開始後も、参加者のSNS投稿をリツイートするなど、継続的な情報発信で盛り上がりを維持することが大切です。

⑥ 開催後に効果測定を行う

イベントが終了したら、必ず効果測定を行い、企画が成功したのか、課題はなかったのかを客観的に評価します。

ステップ①で設定したKPIが達成できたかを確認します。

- AR体験回数、ユニークユーザー数

- SNSでのハッシュタグ投稿数、エンゲージメント率

- 特設サイトへのアクセス数、滞在時間

- クーポン利用率、来店・購買データ

これらの定量的なデータに加え、SNS上の口コミや参加者アンケートなどで、定性的な評価(「楽しかった」「分かりにくかった」など)も収集します。

これらの分析結果をレポートとしてまとめ、社内で共有することで、今回のイベントの成果を明確にし、次回のマーケティング施策に活かすための貴重な知見を得ることができます。PDCAサイクルを回す上で、この最終ステップは不可欠です。

ARイベントを成功させる企画のコツ

ARイベントの企画から実施までのステップを理解した上で、さらに成功確率を高めるための5つのコツを紹介します。これらは、参加者の満足度を最大化し、プロモーション効果を高めるための重要なポイントです。

参加者が直感的に楽しめるコンテンツを設計する

ARイベントの参加者は、必ずしも最新テクノロジーに詳しい人ばかりではありません。年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが直感的に操作でき、すぐに楽しめるシンプルな設計を心がけることが極めて重要です。

- 複雑な操作は避ける: アプリの起動からAR体験までのステップは、できるだけ少なく、分かりやすくします。専門用語を多用した説明や、細かい設定が必要な操作は避けるべきです。QRコードを読み込んだらすぐに体験が始まる、といった手軽さが理想です。

- 明確なゴール設定: 特にゲーム性のあるコンテンツでは、「何をすれば良いのか」がすぐに分かるように設計します。AR謎解きであれば、最初の謎は誰でも解ける簡単なものにするなど、序盤で参加者がつまずかないように配慮します。

- ユニバーサルな楽しさ: 特定の層にしか理解できない内輪ネタではなく、多くの人が「面白い」「すごい」と感じられるような、普遍的な驚きや楽しさを提供するコンテンツを目指しましょう。

参加者が操作方法に迷うことなく、AR体験そのものに集中できる環境を作ることが、満足度向上の第一歩です。

SNSでシェアしたくなる仕掛けを作る

ARイベントの拡散力を最大化するためには、参加者が「思わずSNSでシェアしたくなる」ような仕掛けをコンテンツに組み込むことが不可欠です。

- 写真映えするデザイン: ARで出現するキャラクターやフォトフレームは、スクリーンショットや動画を撮った際に「映える」デザインを意識します。色使い、キャラクターのポーズ、アニメーションなど、細部までこだわりましょう。

- 驚きとユーモア: 「こんなところに、こんなものが!?」という意外性や、くすっと笑えるようなユーモアのあるコンテンツは、シェアされやすい傾向にあります。常識を覆すようなAR表現に挑戦してみるのも良いでしょう。

- 限定感と希少性: 「今ここでしか体験できない」「期間限定」といった要素は、シェアする動機を強めます。ARスタンプラリーのコンプリート特典として、特別なARフォトフレームを出現させるなどの工夫も有効です。

- ハッシュタグの活用: イベント独自の、覚えやすくてユニークなハッシュタグを用意し、写真投稿を促します。ハッシュタグを付けて投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンなどを併催すると、さらに投稿数を増やすことができます。

参加者が自ら広告塔となって情報を拡散してくれる仕組みを、企画段階から戦略的に設計することが成功の鍵です。

参加するメリットを分かりやすく提示する

人々は、自分にとって何らかのメリットがなければ、時間と労力を使ってイベントに参加してはくれません。「このARイベントに参加すると、どんないいことがあるのか」を明確かつ魅力的に伝えることが重要です。

- インセンティブの設計: クーポン、割引券、限定グッズ、デジタル景品など、参加することで得られる物理的・金銭的なメリットを用意します。特に、ARスタンプラリーや謎解きゲームでは、ゴールした時の報酬が参加のモチベーションを大きく左右します。

- 体験価値の訴求: インセンティブだけでなく、「ここでしかできない特別な体験」そのものが大きなメリットになります。「人気キャラクターとツーショットが撮れる」「普段は見られないものが見られる」など、参加者の好奇心や所有欲を刺激する価値をアピールします。

- 事前の明確な告知: これらのメリットは、イベントの告知段階で分かりやすく伝えなければなりません。Webサイトやポスターで、「クリアすると〇〇がもらえる!」「限定フォトフレームで撮影しよう!」といったキャッチーな言葉で参加を呼びかけましょう。

参加への動機付けをいかに強く、分かりやすく設計できるかが、集客数を左右します。

参加しやすい環境を整える

AR体験の質は、周辺環境に大きく影響されます。参加者がストレスなく快適に楽しめるよう、物理的な環境を整える配慮も忘れてはなりません。

- 通信環境の確保: 特に多くの人が集まる屋内イベントでは、無料Wi-Fiを設置することが強く推奨されます。通信が不安定だと、ARが体験できないだけでなく、SNSへの投稿もできなくなり、拡散効果が損なわれます。

- 分かりやすい案内: ARマーカーの設置場所や、スタンプラリーのチェックポイントには、誰が見ても分かるような案内表示(POPや看板)を設置します。操作方法が分からない人向けに、簡単なマニュアルや説明スタッフを配置することも有効です。

- 安全への配慮: 参加者はスマートフォンの画面に集中しがちで、周囲への注意が散漫になる可能性があります。人通りの多い場所や、段差のある危険な場所でのAR体験は避け、安全に楽しめるロケーションを選定しましょう。

- WebARの活用: 前述の通り、専用アプリのインストールが不要なWebARを採用することで、参加への心理的・技術的なハードルを大幅に下げることができます。

見えない部分への細やかな配慮が、イベント全体の満足度を大きく向上させます。

事前の告知・プロモーションを徹底する

どんなに優れた企画でも、その存在が知られなければ参加者は集まりません。イベントのターゲット層に確実に情報を届けるため、多角的かつ継続的なプロモーション活動が不可欠です。

- ターゲットに合わせた媒体選定: ターゲットが若者層ならSNSやWebメディア、ファミリー層なら地域の情報誌やチラシ、ビジネス層なら業界専門誌やWeb広告など、最も効果的にアプローチできる媒体を選びます。

- 期待感を醸成する情報発信: イベント開催の数週間〜1ヶ月前から告知を開始し、段階的に情報を小出しにしていくことで、期待感を高めます。例えば、「人気キャラクターのシルエットだけを公開する」「特典の一部を先行公開する」といった手法が考えられます。

- メディアリレーションズ: 新規性や話題性のある企画であれば、プレスリリースを配信してメディアに取り上げてもらうことで、広告費をかけずに大きな認知を獲得できる可能性があります。

イベントは、開催当日だけでなく、それまでの準備と告知期間も含めて一つのプロジェクトであると認識し、計画的にプロモーションを進めましょう。

ARイベントの費用相場

ARイベントの実施を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。費用は、コンテンツの複雑さや開発方法によって大きく変動します。ここでは、費用の相場感を開発方法別に整理し、どのような要素で価格が決まるのかを解説します。

ARイベントの費用は、主に「企画費」「デザイン費」「開発費」「サーバー・保守運用費」で構成されます。開発方法によって、これらの費用のバランスが大きく変わります。

| 開発方法 | 費用相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| テンプレート利用型(SaaSツール) | 数万円 ~ 50万円 | 既存のプラットフォームを使い、画像やテキストを差し替えるだけでARを作成。スタンプラリーやフォトフレームなど、定型的な企画に向いている。 |

| セミオーダー型 | 50万円 ~ 300万円 | 既存のシステムをベースに、一部オリジナルのデザインや機能を追加開発。テンプレートでは実現できない、ある程度の独自性を出したい場合に適している。 |

| フルスクラッチ開発 | 300万円 ~ | 企画に合わせて、ゼロから完全にオリジナルのARシステムを開発。独自のゲームシステムや、複雑な3Dアニメーションなど、高度な表現が可能。 |

テンプレート利用型(SaaSツール)

最も手軽で低コストな方法です。多くのAR作成ツールが月額数万円からのプランを提供しており、ARフォトフレームや簡単なマーカー認識ARであれば、専門知識がなくても管理画面から作成できます。短期間の小規模なキャンペーンや、初めてARイベントを試す場合に最適です。ただし、機能やデザインのカスタマイズ性は低くなります。

セミオーダー型

制作会社が持つARシステムの基盤を利用しつつ、企業の要望に合わせてデザインや機能をカスタマイズする方法です。例えば、「スタンプラリーの基本機能は既存システムを使い、キャラクターのデザインやアニメーションだけオリジナルで制作する」といったケースがこれにあたります。コストとオリジナリティのバランスが良く、多くのプロモーションで採用されています。

フルスクラッチ開発

完全にオーダーメイドでARコンテンツを開発する方法です。費用は高額になり、開発期間も数ヶ月単位で必要になりますが、他にないユニークで高品質なAR体験を創出できます。企業のブランディングをかけた大規模なキャンペーンや、常設のデジタルアトラクションなどで選択されることが多いです。3Dモデルの複雑さ、インタラクションの多さ、対応デバイスの範囲などによって費用は大きく変動します。

費用を左右する主な要素

- コンテンツの種類: フォトフレームよりスタンプラリー、スタンプラリーより謎解きゲームの方が、一般的に開発工数が多くなり高価になります。

- 3Dモデルのクオリティ: 制作する3Dモデルの数や、その精巧さ、アニメーションの複雑さによって費用は大きく変わります。

- 機能の複雑さ: サーバーと連携したデータ保存機能や、SNSシェア機能、多言語対応など、追加する機能が多いほど開発費は上がります。

- 開発期間: 納期が短い「特急案件」の場合、追加料金が発生することがあります。

- 保守・運用: イベント期間中のサーバー監視や、問い合わせ対応、イベント後のレポート作成などを依頼する場合、別途費用がかかります。

ARイベントを企画する際は、まず予算の上限を決め、その範囲内で実現可能な企画は何かを制作会社やツール提供会社に相談するのが現実的な進め方です。

手軽にARイベントが作れるおすすめツール・制作会社

ARイベントを実施したいけれど、何から手をつければ良いか分からないという方のために、比較的少ない専門知識で手軽にARコンテンツを作成できる代表的なツール(プラットフォーム)を3つ紹介します。これらのツールは、多くの場合、制作会社が代理店として開発を請け負うことも可能です。

(本セクションの情報は、各サービスの公式サイトを基に作成しています。)

palanAR(パラナル)

palanARは、株式会社palanが提供する、WebARに特化したノーコード(プログラミング不要)のAR作成ツールです。アプリのダウンロードが不要で、QRコードを読み込むだけでAR体験ができるため、イベントやプロモーションでの活用に適しています。

- 特徴:

- 直感的な操作性: プログラミング知識がなくても、管理画面上でドラッグ&ドロップなどの簡単な操作でARコンテンツを作成できます。

- 豊富なARの種類: 画像や動画を飛び出させる基本的なARから、3Dモデルの表示、ARフォトフレーム、空間に文字を配置する空間テキストなど、多様なAR表現に対応しています。

- 商用利用可能で低価格: 無料で試せるフリープランから、月額制のビジネスプランまで用意されており、スモールスタートしやすい価格設定が魅力です。

- 料金体系:

フリープラン、ライトプラン、スタンダードプラン、ビジネスプランなど複数のプランがあります。商用利用可能なプランは有料となり、作成できるシーン数やストレージ容量によって価格が異なります。詳細は公式サイトでの確認が必要です。 - どのようなイベントに向いているか:

「まずは低コストで手軽にWebARを試してみたい」「短期間のキャンペーンでARフォトフレームを使いたい」といったニーズに最適なツールです。自社で内製したい場合にも、制作会社に依頼する場合にも柔軟に対応できます。

参照:palanAR 公式サイト

COCOAR(ココアル)

COCOARは、スターティアラボ株式会社が提供するAR作成ツールです。8,000社以上の導入実績(2024年時点)を誇る、国内でも代表的なARプラットフォームの一つです。専用アプリ「COCOAR」と、アプリ不要のWebARの両方に対応しています。

- 特徴:

- 豊富な機能と実績: 長年のサービス提供で培われたノウハウに基づき、スタンプラリー機能やプッシュ通知機能など、プロモーションで役立つ多彩な機能が用意されています。

- 手厚いサポート体制: 導入時の相談から運用中のサポートまで、専任の担当者による手厚いサポートが受けられるのが強みです。ARの企画段階から相談に乗ってもらえます。

- 高度な分析機能: ARの体験回数やユーザー属性などのデータを詳細に分析できる管理画面が提供されており、効果測定を重視する企業に適しています。

- 料金体系:

初期費用と月額費用で構成されています。具体的な料金は、利用する機能やコンテンツの規模によって変動するため、個別に見積もりを取得する必要があります。 - どのようなイベントに向いているか:

「ARスタンプラリーなど、本格的な周遊企画を実施したい」「手厚いサポートを受けながら、中〜大規模なプロモーションを展開したい」という企業におすすめです。

参照:COCOAR 公式サイト

LESSAR(レッサー)

LESSARは、株式会社Lestrが提供するARコンテンツ制作ツールです。こちらもWebARとアプリARの両方に対応しており、企業のマーケティング・販促活動を支援することに特化しています。

- 特徴:

- マーケティング目線の機能: クーポン機能、アンケート機能、外部リンク設定など、AR体験を販売促進や顧客データの取得に直結させるための機能が充実しています。

- 柔軟なカスタマイズ: 企業の要望に応じて、オリジナルのARアプリを開発したり、既存のアプリにAR機能を組み込んだりといった柔軟な対応が可能です。

- 多彩なAR表現: GPSと連動したARや、顔認識AR(バーチャルメイクなど)といった高度なAR表現にも対応しています。

- 料金体系:

利用する機能や開発内容に応じた見積もり形式となります。WebARを手軽に作成できるプランから、大規模なオリジナル開発まで、幅広い予算に対応しています。 - どのようなイベントに向いているか:

「AR体験から直接、購買や会員登録につなげたい」「バーチャル試着など、商品体験型のARコンテンツを制作したい」といった、より高度でマーケティング効果を追求する企画に適しています。

これらのツールはそれぞれに特徴があります。自社の目的、予算、求める機能などを整理した上で、各サービスの資料請求や問い合わせを行い、比較検討することをおすすめします。

ARイベントに関するよくある質問

ここでは、ARイベントの企画を検討している担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ARイベントの費用はどのくらいですか?

ARイベントの費用は、前述の通り「何を作るか」「どう作るか」によって、数万円から数千万円以上までと非常に幅広く変動します。

- 最も安価なケース(数万円〜50万円程度):

SaaS型のAR作成ツールを利用し、自社で既存のテンプレートを使ってARフォトフレームや簡単なマーカーARを作成する場合です。短期間の小規模なキャンペーンであれば、この範囲で実施可能です。 - 一般的なプロモーションのケース(50万円〜300万円程度):

制作会社に依頼し、セミオーダーでオリジナルのデザインを取り入れたARスタンプラリーや、少し凝った3Dモデルを使ったコンテンツを制作する場合です。多くの企業のプロモーションイベントがこの価格帯に収まります。 - 大規模・高品質なケース(300万円〜):

完全にオリジナルの世界観を持つAR謎解きゲームや、非常に精巧な3Dモデルを使ったバーチャル試着、企業のブランディングを目的とした大規模なARインスタレーションなどをフルスクラッチで開発する場合です。

正確な費用を知るためには、実現したい企画の概要をまとめ、複数の制作会社やツール提供会社に見積もりを依頼するのが最も確実な方法です。その際、目的、ターゲット、期間、予算の上限などを伝えることで、より精度の高い提案と見積もりを受けられます。

ARイベントは個人でも開催できますか?

結論から言うと、個人でもARイベントを開催することは可能です。

特に、「palanAR」のようなノーコードでWebARを作成できるツールが登場したことで、プログラミングの知識がない個人でも、比較的簡単にARコンテンツを作れるようになりました。

例えば、以下のような活用が考えられます。

- 個人のクリエイター: 自分の作品展で、イラストにスマートフォンをかざすと制作秘話の動画が流れるARを仕掛ける。

- 結婚式: 二人の思い出の写真を使ったオリジナルのARフォトフレームを用意し、ゲストに楽しんでもらう。

- 地域のコミュニティイベント: 町内会のお祭りで、子供向けの簡単なAR宝探しゲームを実施する。

個人で利用する場合、ツールの無料プランや低価格なプランを活用すれば、コストを抑えて実施できます。ただし、商用利用や大規模なイベントでの利用を想定している場合は、ツールの利用規約を確認し、適切なプランを選択する必要があります。

技術的なハードルは下がっていますが、多くの人に楽しんでもらうためには、やはり魅力的な「企画」が最も重要であることに変わりはありません。個人で実施する場合でも、この記事で紹介したような企画のコツを参考に、参加者が楽しめる体験設計を心がけましょう。

まとめ

本記事では、ARイベントの基本概念から、具体的な活用事例、開催のメリット・デメリット、企画のステップ、成功のコツ、費用相場まで、網羅的に解説しました。

ARイベントは、現実世界にデジタルの驚きと楽しさを加えることで、参加者にこれまでにない特別な体験を提供する強力なプロモーション手法です。スマートフォン一つで手軽に参加できる手軽さと、SNSでの高い拡散力は、現代のマーケティング活動において大きな武器となります。

ARイベントを成功させるための最も重要な鍵は、「目的を明確にし、ターゲットの心に響く質の高い体験を設計すること」です。単に目新しさだけでAR技術を使うのではなく、ARでなければ実現できない価値は何かを突き詰めて考える必要があります。

紹介した12の活用事例や成功のコツを参考に、ぜひ自社の課題解決につながるような、創造的で面白いARイベントの企画に挑戦してみてください。まずはSaaSツールなどを活用したスモールスタートからでも、新しい顧客体験を創出する第一歩を踏み出すことができます。デジタルとリアルが融合するARの世界は、企業のプロモーション活動に無限の可能性をもたらしてくれるでしょう。