近年、スマートフォンやSNSの普及に伴い、デジタル広告の手法は多様化しています。その中でも、ユーザーに新しい体験を提供し、強い印象を残す手法として注目を集めているのが「AR広告」です。AR(Augmented Reality:拡張現実)の技術を活用することで、企業は自社の商品やサービスを、これまでにない形で消費者に届けることが可能になりました。

本記事では、AR広告の基本的な仕組みから、その種類、導入するメリット・デメリット、費用相場、そして成果を出すためのポイントまで、網羅的に解説します。AR広告の導入を検討しているマーケティング担当者の方や、新しい広告手法に興味がある方にとって、有益な情報を提供します。

目次

AR広告とは?

AR広告について深く理解するためには、まずその基盤となるAR技術の概念や、混同されがちなVRとの違いを正確に把握することが重要です。ここでは、AR広告の基本的な考え方から、なぜ今この技術がマーケティングの世界で注目されているのか、その背景までを詳しく解説します。

AR(拡張現実)の基本的な考え方

AR(Augmented Reality)は、日本語で「拡張現実」と訳されます。その名の通り、現実の世界を主体として、そこにデジタルの情報やコンテンツを重ね合わせて表示する技術です。多くのAR体験は、スマートフォンのカメラを通して行われます。ユーザーがスマートフォンのカメラを現実の風景にかざすと、画面上ではその風景にCG(コンピュータグラフィックス)のキャラクターや3Dオブジェクト、テキスト情報などがリアルタイムで合成されて表示されます。

例えば、街中でスマートフォンのカメラをかざすと、人気アニメのキャラクターが現実の風景に現れて一緒に写真が撮れる、といった体験がARの一例です。また、家具販売店のアプリを使えば、自宅の部屋に購入検討中のソファやテーブルの3Dモデルを原寸大で配置し、サイズ感や部屋の雰囲気との相性を確認できます。

このように、AR技術の核心は「現実世界を拡張する」点にあります。何もない空間に情報を付加したり、既存の物体に新たな意味を持たせたりすることで、ユーザーに驚きや利便性を提供します。この「現実との融合」が、後述するVR(仮想現実)との最大の違いです。

VR(仮想現実)との違い

ARとしばしば比較される技術に、VR(Virtual Reality:仮想現実)があります。どちらも現実とは異なる世界を体験させる技術ですが、そのアプローチは根本的に異なります。

ARが「現実世界」をベースにデジタル情報を付加するのに対し、VRはユーザーを完全にデジタルで構築された「仮想空間」に没入させる技術です。VRでは、専用のヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着することで、視界が360度すべて仮想空間に覆われ、まるでその世界に入り込んだかのような感覚を体験できます。現実世界の視覚情報は完全に遮断されるため、高い没入感が得られるのが特徴です。

両者の違いをより分かりやすくするために、以下の表にまとめます。

| 項目 | AR(拡張現実) | VR(仮想現実) |

|---|---|---|

| 世界観 | 現実世界にデジタル情報を重ね合わせる | コンピュータが生成した仮想空間に没入する |

| 現実との関係 | 現実世界が主体 | 現実世界から隔離される |

| 主なデバイス | スマートフォン、タブレット、スマートグラス | ヘッドマウントディスプレイ(HMD) |

| 没入感 | 比較的低い(現実を認識している) | 非常に高い(仮想空間に入り込む) |

| 主な用途例 | 家具の試し置き、ゲーム、ナビゲーション、広告 | ゲーム、トレーニング、シミュレーション、遠隔会議 |

このように、ARは現実世界での活動をサポートしたり、豊かにしたりする目的で使われることが多いのに対し、VRは非現実的な体験やシミュレーションに適しています。広告やマーケティングの文脈では、ユーザーが手軽にスマートフォンで体験できるARの方が、より多くの人々にリーチしやすく、日常生活との親和性が高いため、活用が進んでいます。

AR広告の仕組み

AR広告は、AR技術をマーケティングに応用したものです。ユーザーが特定の条件下でスマートフォンのカメラなどを使うと、商品やブランドに関連したインタラクティブなARコンテンツが表示される仕組みになっています。

AR広告が起動するトリガー(きっかけ)は、主に以下の3つのタイプに分けられます。

- マーカー型AR:

特定の画像、QRコード、商品パッケージなどを「マーカー」として認識し、それをきっかけにARコンテンツを起動させる方式です。例えば、飲料のラベルにカメラをかざすと、ラベルの上でキャラクターが踊り出す、といった広告がこれにあたります。既存の印刷物や商品をそのままトリガーにできるため、導入のハードルが比較的低いのが特徴です。 - マーカーレス型AR:

特定のマーカーを必要とせず、カメラが捉えた空間そのものを認識してARコンテンツを表示させる方式です。床や壁、地面などの平面を認識し、その上に3Dオブジェクトを配置する「空間認識型」や、GPS情報と連動して特定の場所でコンテンツを表示する「位置情報型」があります。家具の試し置きや、観光地でのキャラクター出現などがこのタイプです。 - 顔認識AR:

カメラがユーザーの顔のパーツ(目、鼻、口など)を認識し、それに合わせてエフェクトをかける方式です。SNSアプリでよく見られる、動物の耳や鼻がついたり、バーチャルでメイクを試せたりするフィルターが代表例です。

これらの仕組みを通じて、企業はユーザーに能動的な体験を提供します。ユーザーは単に広告を「見る」のではなく、自らカメラをかざし、コンテンツと「対話し、遊ぶ」ことになります。このインタラクティブ性が、従来の広告にはない高いエンゲージメントを生み出す源泉となっています。

なぜ今AR広告が注目されているのか

ARという技術自体は以前から存在していましたが、ここ数年でマーケティング手法として急速に注目度が高まっています。その背景には、いくつかの重要な要因があります。

- スマートフォンの高性能化と普及:

現代のほとんどのスマートフォンには、ARをスムーズに動作させるために十分な処理能力を持つCPUや、高精細なカメラ、高精度なセンサー(ジャイロスコープ、加速度センサーなど)が標準搭載されています。ほぼすべての人がARを体験できるデバイスを常に持ち歩いているという状況が、AR広告の普及を強力に後押ししています。 - 通信環境の進化(5Gの登場):

ARコンテンツ、特に高品質な3Dモデルや動画はデータ容量が大きくなりがちです。5G(第5世代移動通信システム)の普及により、高速・大容量・低遅延の通信が可能になり、ユーザーはストレスなくリッチなARコンテンツを体験できるようになりました。これにより、企業もより複雑で魅力的なAR広告を企画しやすくなっています。 - SNSとの親和性の高さ:

Instagram、TikTok、Snapchatなどの主要なSNSプラットフォームが、標準機能としてARフィルター(エフェクト)を提供しています。ユーザーはブランドが提供するARフィルターを使って写真や動画を撮影し、それを気軽に友人とシェアします。この「シェアしたくなる」性質が、情報の爆発的な拡散(バイラル)を生み出し、低コストで高い宣伝効果をもたらす可能性があります。 - 消費行動の変化と体験価値の重視:

モノが溢れる現代において、消費者は単に商品を所有すること(モノ消費)から、商品を通じて得られる体験(コト消費)を重視する傾向にあります。AR広告は、商品購入前にバーチャルで試したり、ブランドの世界観をゲームのように楽しんだりといった「体験価値」を提供できるため、現代の消費者のニーズに合致しています。

これらの要因が組み合わさることで、AR広告は単なる一時的なトレンドではなく、デジタルマーケティングにおける強力で持続可能な手法としての地位を確立しつつあるのです。

AR広告の主な3つの種類

AR広告と一言で言っても、ユーザーがそれを体験する方法によっていくつかの種類に分けられます。提供方法によって、開発の難易度やコスト、そしてユーザー体験へのハードルが大きく異なります。ここでは、AR広告の主な提供方法を「アプリ型」「WebAR」「SNSアプリ型」の3つに大別し、それぞれの特徴や技術的な分類について詳しく解説します。

① アプリで体験するタイプ

これは、企業が独自に開発した専用のスマートフォンアプリをユーザーにダウンロードしてもらい、そのアプリ内でAR体験を提供するタイプです。AR技術が注目され始めた初期からある、最も古典的な方法と言えます。

メリットとしては、作り込める体験の自由度が高く、非常にリッチで高品質なARコンテンツを提供できる点が挙げられます。アプリとして開発するため、スマートフォンのハードウェア性能(GPS、各種センサー、処理能力など)を最大限に活用でき、複雑なインタラクションや美しいグラフィックを実現しやすいです。また、プッシュ通知機能を使えば、ユーザーに能動的に情報を届けたり、再利用を促したりすることも可能です。

一方で、最大のデメリットは、ユーザーに「アプリをインストールする」という手間を強いる点です。多くのユーザーは、スマートフォンのストレージ容量を気にするほか、新しいアプリをインストールすること自体に心理的なハードルを感じます。そのため、よほど魅力的なコンテンツでない限り、体験してもらう前に離脱されてしまうリスクが高くなります。

このアプリ型ARは、さらにその技術的な仕組みによって、主に以下の3つのタイプに分類されます。

GPSと連携する位置情報型

位置情報型ARは、スマートフォンのGPS機能を利用して、ユーザーの現在地情報に基づいてARコンテンツを表示する技術です。特定の場所に行くことで、AR体験がアンロックされる仕組みを構築できます。

例えば、有名な位置情報ゲームのように、公園に行くとキャラクターが現れてバトルができたり、特定の店舗を訪れるとその場で使えるARクーポンが出現したりするキャンペーンなどが考えられます。観光地で特定のスポットにカメラをかざすと、その場所の歴史的な風景が再現されるといった、教育的なコンテンツにも応用できます。

このタイプのARは、ユーザーの現実世界での移動を促し、リアルな場所への送客(O2O:Online to Offline)に非常に効果的です。商業施設全体の回遊性を高めるスタンプラリー企画や、地域活性化を目的としたイベントなどで強力なツールとなります。

周囲の空間を認識する空間認識型

空間認識型ARは、特定のマーカーを必要とせず、スマートフォンのカメラとセンサーが周囲の環境(床、壁、テーブルなど)の形状や奥行きをリアルタイムで認識し、その空間に合わせた形で3Dオブジェクトを配置する技術です。これは「マーカーレス型AR」の一種であり、Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」といった開発プラットフォームによって実現されています。

この技術の代表的な活用例が、家具や家電の「試し置き」です。ECサイトのアプリで、自宅のリビングにソファやテレビの3Dモデルを原寸大で表示させ、サイズ感や色合い、部屋全体の雰囲気との調和を確認できます。これにより、購入前の不安を解消し、オンラインショッピングの体験を格段に向上させることができます。

また、現実の空間にキャラクターを歩かせたり、仮想のペットを飼ったりといった、エンターテインメント性の高いコンテンツにも活用されています。空間を正確に認識するため、まるでそのオブジェクトが本当にその場に存在するかのような、非常にリアルなAR体験を提供できるのが特徴です。

画像やマーカーを読み込むマーカー型

マーカー型ARは、特定の画像やQRコード、商品パッケージ、パンフレットなどを「マーカー」として事前に登録しておき、ユーザーがそのマーカーにカメラをかざすことでARコンテンツを起動させる、最も基本的なAR技術です。

例えば、商品パッケージにカメラをかざすと、商品の使い方を説明する動画が再生されたり、有名タレントが飛び出してきてメッセージを伝えたりするプロモーションが可能です。雑誌の広告ページをマーカーにして、誌面上のモデルが着ている服の3Dビューを表示させ、そのままECサイトで購入できるようにする、といった活用も考えられます。

この方式は、仕組みが比較的シンプルで開発コストを抑えやすく、既存の印刷物や商品をそのまま活用できるため、多くの企業にとって導入しやすいというメリットがあります。ユーザーにとっても「ここにカメラをかざす」という行動が直感的で分かりやすいのも利点です。

② Webブラウザで体験するタイプ(WebAR)

WebARは、近年急速に普及している新しいタイプのARで、専用のアプリをインストールすることなく、スマートフォンの標準Webブラウザ(SafariやChromeなど)上でAR体験を可能にする技術です。ユーザーは、QRコードを読み取ったり、URLをタップしたりするだけで、すぐにARコンテンツにアクセスできます。

WebARの最大のメリットは、この「手軽さ」にあります。アプリのインストールという最も高いハードルを取り除くことができるため、ユーザーの離脱率を大幅に下げ、より多くの人々にAR体験を届けることが可能です。広告キャンペーンやイベントなど、一度きりの体験が想定される場合に特に有効です。

WebARでも、空間認識や顔認識、マーカー認識など、アプリ型ARで実現できることの多くが実現可能です。例えば、Webサイト上の商品ページに「ARで試す」ボタンを設置し、ユーザーがそれをタップすると即座にカメラが起動し、自宅に商品を試し置きできる、といったシームレスな体験を提供できます。

ただし、ブラウザの機能に依存するため、アプリ型に比べると利用できる機能に一部制限があったり、パフォーマンスが若干劣ったりする場合があります。しかし、技術の進化は目覚ましく、その差は年々縮まっています。手軽さとリーチの広さを両立できるWebARは、今後のAR広告の主流になっていくと考えられています。

③ SNSアプリで体験するタイプ

これは、Instagram、Facebook、TikTok、Snapchatといった、多くのユーザーが日常的に利用しているSNSプラットフォームが提供するAR機能(ARフィルターやARエフェクトと呼ばれる)を活用するタイプです。

企業は、自社のブランドや商品に関連したオリジナルのARフィルターを開発し、それをプラットフォーム上で公開します。ユーザーは、ストーリーズやリールなどの投稿を作成する際に、そのフィルターを使って写真や動画を撮影できます。

例えば、コスメブランドが新作リップの発売に合わせて、その色をバーチャルで試せるARフィルターを提供したり、飲料メーカーが自社製品のキャラクターになりきれるARフィルターを公開したりします。

このタイプの最大の強みは、圧倒的な拡散力です。ユーザーはAR体験を「楽しい」「面白い」と感じると、それを自身のSNSアカウントで友人にシェアします。それを見た友人がまたそのフィルターを使い、さらにシェアする…という連鎖が生まれることで、ユーザー自身が広告塔となるUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)が自然発生的に生まれ、情報が爆発的に拡散(バイラル)します。

また、ユーザーが普段から使い慣れているアプリ上で体験できるため、操作に迷うことがなく、非常にスムーズにARコンテンツに触れてもらえます。ブランドの世界観をエンターテインメントとして提供することで、広告への抵抗感をなくし、ポジティブなブランドイメージを醸成することにも繋がります。

| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| ① アプリ型 | 専用アプリをインストールして体験 | ・高機能でリッチな体験が可能 ・プッシュ通知などが使える |

・ユーザーにインストールの手間がかかる ・開発コストが高い |

・継続利用を促したいサービス ・ゲーム性の高いコンテンツ |

| ② WebAR | Webブラウザ上で体験 | ・アプリ不要で手軽 ・リーチが広い ・URLやQRで簡単に誘導可能 |

・アプリ型に比べ機能に制限がある場合も ・オフラインで利用できない |

・短期的なキャンペーン ・ECサイトでの商品シミュレーション |

| ③ SNSアプリ型 | InstagramなどのSNS上で体験 | ・SNSの拡散力が期待できる ・UGCが生まれやすい ・ユーザーが使い慣れている |

・各SNSプラットフォームの規約に従う必要がある ・機能の自由度は低い |

・ブランディング ・バイラルを狙ったプロモーション |

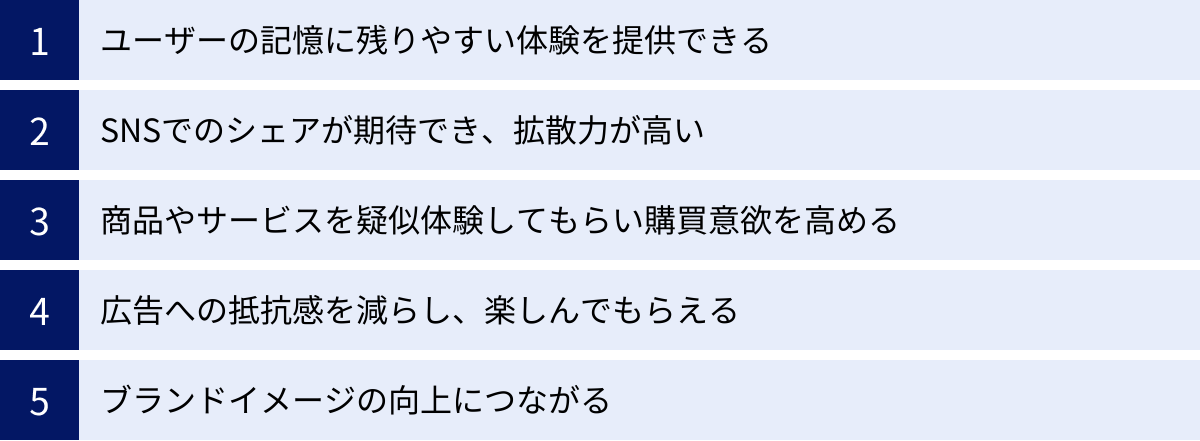

AR広告を導入する5つのメリット

AR広告は、従来の広告手法にはないユニークな価値を提供し、企業に多くのメリットをもたらします。ここでは、AR広告を導入することで得られる主要な5つのメリットについて、具体的なシナリオを交えながら深く掘り下げて解説します。

① ユーザーの記憶に残りやすい体験を提供できる

従来のバナー広告や動画広告は、基本的にユーザーが受動的に「見る」ものです。情報が一方的に流れてくるため、多くの広告はユーザーの意識に残ることなく、すぐに忘れ去られてしまいます。

一方、AR広告はユーザーが自らスマートフォンをかざし、画面を操作し、コンテンツと対話する「能動的な体験」を伴います。この「参加する」「遊ぶ」という行為が、ユーザーの五感を刺激し、広告内容を単なる情報としてではなく、個人的な「出来事」として記憶に刻みつけます。

心理学には「ピーク・エンドの法則」というものがあり、人はある出来事の記憶を、感情が最も高ぶった瞬間(ピーク)と、それがどう終わったか(エンド)で判断する傾向があります。AR広告は、「キャラクターが目の前に現れた!」といった驚きや、「ゲームをクリアした!」という達成感など、感情のピークを生み出しやすいフォーマットです。このような強い感情を伴う体験は、長期記憶に残りやすく、ブランドや商品に対する好意的な印象を形成します。

例えば、あるお菓子メーカーが、商品パッケージにカメラをかざすとキャラクターが登場し、一緒にミニゲームで遊べるARキャンペーンを実施したとします。ユーザーはただお菓子を食べるだけでなく、「あのキャラクターと遊んだ」という楽しい思い出がお菓子と結びつきます。これにより、次回スーパーで同じ商品を見かけた際に、その楽しい記憶が呼び起こされ、購買につながる可能性が高まるのです。

② SNSでのシェアが期待でき、拡散力が高い

AR広告、特にSNSのARフィルターなどを活用したものは、ユーザーの「シェアしたい」という欲求を強力に刺激します。AR体験は視覚的に面白く、目新しさがあるため、ユーザーは「こんな面白いことができるよ」と友人やフォロワーに見せたくなるのです。

例えば、人気キャラクターと一緒に写真が撮れるAR、自分の顔が面白いキャラクターに変身するAR、部屋の中に美しいエフェクトが出現するARなど、思わずスクリーンショットや動画を撮りたくなるような仕掛けが満載です。

ユーザーがこれらのAR体験を撮影し、ハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、それはUGC(ユーザー生成コンテンツ)となります。UGCは、企業が発信する広告よりも、友人や一般のユーザーからの投稿として、より信頼されやすいという特徴があります。このUGCが他のユーザーの目に留まり、「自分もやってみたい」と新たな体験者を生み、その体験者がまたシェアする…というバイラルループが生まれます。

この拡散の連鎖により、企業は多額の広告費を投じることなく、ブランドやキャンペーンの情報を広範囲に届けることが可能になります。あるアパレルブランドが提供したバーチャル試着ARフィルターがインフルエンサーによって紹介され、瞬く間に数百万人のユーザーに利用された、といったシナリオも十分に考えられます。AR広告は、ユーザーを単なる広告の受け手から、積極的な発信者へと変える力を持っているのです。

③ 商品やサービスを疑似体験してもらい、購買意欲を高める

特にEC(電子商取引)の分野において、AR広告は革命的な価値をもたらします。オンラインショッピングの最大の課題の一つは、「実際に商品を手に取って確認できない」という点です。写真や説明文だけでは、サイズ感、色味、質感などが分からず、購入をためらったり、購入後に「イメージと違った」と後悔したりすることが少なくありません。

ARは、この課題を解決する強力なソリューションとなります。

- 家具・家電: 自宅の部屋に実物大のソファや冷蔵庫の3Dモデルを配置し、設置スペースに収まるか、部屋のインテリアに合うかを確認できます。

- アパレル・アクセサリー: スマートフォンのカメラを通して、自分の姿に洋服やスニーカー、腕時計などをバーチャルで試着できます。

- コスメ: 自分の顔にリップスティックやアイシャドウをバーチャルで試し塗りし、肌の色との相性を確認できます。

このように、ARを通じて購入前に商品を「疑似体験」することで、ユーザーはサイズやデザインに関する不安を解消し、納得感を持って商品を選べるようになります。これにより、ECサイトのコンバージョン率(購入率)の向上が期待できるだけでなく、購入後のミスマッチによる返品率の低下にもつながります。「試してから買う」という実店舗に近い体験をオンラインで提供できることは、AR広告の非常に大きなメリットです。

④ 広告への抵抗感を減らし、楽しんでもらえる

インターネット上には広告が溢れており、多くのユーザーは、特に自分の興味のない広告や、Webサイトの閲覧を妨げるような広告に対して、ネガティブな感情を抱きがちです。「広告疲れ」や「バナーブラインドネス(バナー広告を無意識に無視する現象)」といった言葉も生まれています。

AR広告は、このような従来の広告が抱える問題を乗り越える可能性を秘めています。AR広告の多くは、ユーザーが自らの意思でQRコードを読み取ったり、リンクをタップしたりすることで始まります。つまり、企業が一方的に情報を押し付けるのではなく、ユーザーが自ら選んで体験するプル型のコンテンツなのです。

さらに、その内容はゲーム性が高かったり、クリエイティブで面白かったりと、エンターテインメント要素が強いものが多く、ユーザーはそれを「広告」としてではなく、「楽しい遊び」や「便利なツール」として認識します。

キャラクターと遊んだり、バーチャルメイクを楽しんだりする体験は、ユーザーにポジティブな感情をもたらします。そのポジティブな感情が、広告主であるブランドそのものへの好意(ブランドアフェクション)へと転移し、長期的なファンを育てることにも繋がります。広告でありながら、ユーザーに嫌われるどころか、楽しんでもらえる。これはAR広告ならではの大きな強みです。

⑤ ブランドイメージの向上につながる

ARは、多くの消費者にとってまだ「新しくて、未来的な技術」というイメージがあります。そのような先進的な技術を積極的に活用している企業は、「革新的」「クリエイティブ」「時代の最先端を行っている」といったポジティブなブランドイメージを構築することができます。

特に、競合他社がまだAR広告に取り組んでいない段階でいち早く導入すれば、業界のイノベーターとしての地位を確立し、大きな差別化を図ることが可能です。AR広告は、単に商品を売るための直接的な手段としてだけでなく、ブランドの価値を高め、先進性をアピールするためのブランディング戦略としても非常に有効です。

例えば、伝統的なイメージのある企業が、若者向けのARキャンペーンを実施することで、古風なイメージを刷新し、新しい顧客層にアピールすることができます。また、テクノロジー企業が自社の技術力を示すために、高度なARコンテンツを公開することも考えられます。AR広告への投資は、短期的な売上だけでなく、中長期的なブランドエクイティ(ブランドの資産価値)の向上にも貢献するのです。

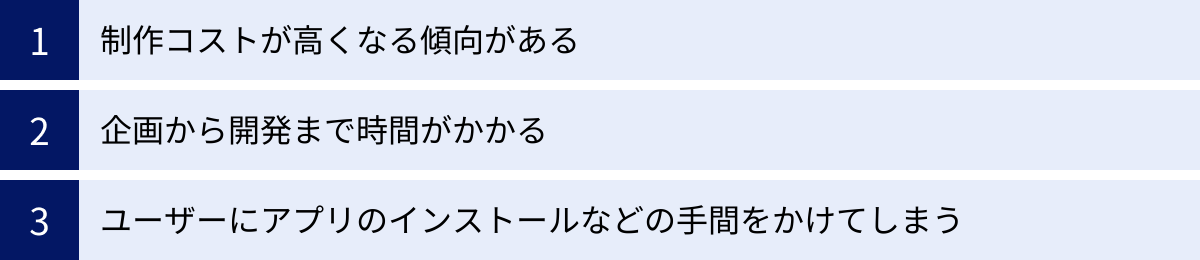

AR広告を導入する際の3つのデメリット

AR広告は多くのメリットを持つ一方で、導入を検討する際にはいくつかの課題や注意点も理解しておく必要があります。ここでは、AR広告が抱える主な3つのデメリットと、それらに対する考え方について解説します。

① 制作コストが高くなる傾向がある

AR広告を導入する上で、最も大きなハードルとなるのがコストです。従来の静止画バナー広告や、比較的シンプルな動画広告と比較して、AR広告の制作コストは高くなる傾向があります。

その理由は、ARコンテンツの制作には専門的なスキルセットが必要となるためです。

- 3Dモデリング: 商品やキャラクターを3Dでリアルに表現するための専門技術です。高品質な3Dモデルを作成するには、専門のデザイナーと高価なソフトウェアが必要になります。

- プログラミング・開発: AR体験のインタラクション(ユーザーの操作に対する反応)や、ロジックを実装するためのプログラミング作業です。ARKitやARCore、Unityといった専門的な開発環境の知識が求められます。

- UI/UXデザイン: ユーザーが直感的に操作でき、楽しめるような画面設計や体験の流れをデザインするスキルです。

これらの専門的な工程が含まれるため、企画から開発、公開までにかかる費用は、簡易的なものでも数十万円、複雑で大規模なプロジェクトになると数百万円から数千万円に達することもあります。特に、オリジナルの専用アプリをゼロから開発する場合は、コストが大幅に増加します。

ただし、近年ではWebARを手軽に作成できるプラットフォームや、比較的安価に依頼できる制作会社も増えてきています。目的や予算に応じて、最適な制作方法を選択することが重要です。単純なコストの大小だけでなく、その投資によって得られる効果(エンゲージメント向上、ブランドイメージ向上など)を総合的に評価し、費用対効果を見極める必要があります。

② 企画から開発まで時間がかかる

AR広告は、制作にかかる工数が多いだけでなく、その前の「企画」段階にも相応の時間を要します。これは、AR広告の成功が、技術的なクオリティだけでなく、「どのような体験をユーザーに提供するか」というアイデアや企画内容に大きく依存するためです。

AR広告の制作プロセスは、一般的に以下のようなステップで進みます。

- 企画・コンセプト設計: 目的(KPI)の設定、ターゲットユーザーの分析、ARで提供する体験のアイデア出し、ストーリー設計など。

- 要件定義・UI/UX設計: 技術的な仕様の決定、画面遷移の設計、操作方法の定義など。

- デザイン・コンテンツ制作: 3Dモデル、グラフィック、アニメーション、サウンドなどの制作。

- 開発・プログラミング: AR機能の実装、サーバーサイドとの連携など。

- テスト・デバッグ: 様々なデバイスや環境で動作確認を行い、不具合を修正。

- 公開・運用: アプリストアへの申請やサーバーへのアップロード、公開後の保守。

これらの工程をすべて経るため、企画の開始から公開まで、短くても2〜3ヶ月、複雑なものでは半年以上かかることも珍しくありません。

この長いリードタイムは、スピーディーなマーケティング施策を求める場合にはデメリットとなり得ます。市場のトレンドが急速に変化する中で、開発中に企画が陳腐化してしまうリスクも考えられます。そのため、AR広告を導入する際は、十分な準備期間を確保し、綿密なプロジェクト計画を立てることが不可欠です。また、開発途中で仕様変更が生じると、スケジュールやコストに大きな影響を与えるため、企画段階で体験内容をしっかりと固めておくことが重要になります。

③ ユーザーにアプリのインストールなどの手間をかけてしまう場合がある

これは主に「アプリで体験するタイプ」のAR広告におけるデメリットです。前述の通り、多くのユーザーにとって、新しいアプリをインストールする行為は心理的・物理的なハードルとなります。

ユーザーがアプリのインストールをためらう主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

- スマートフォンのストレージ容量を圧迫したくない。

- インストールや会員登録の手続きが面倒。

- 通信量(ギガ)を消費したくない。

- 一度しか使わないかもしれないアプリを入れたくない。

- セキュリティ面での不安がある。

企業が多大なコストと時間をかけて高品質なARアプリを開発しても、この「インストールの壁」を乗り越えられなければ、誰にも体験してもらえずに終わってしまう可能性があります。特に、短期的なキャンペーンのために専用アプリを開発する場合、このデメリットはより顕著になります。

この問題を解決するため、近年ではWebARやSNSアプリ型のARが注目されています。これらの方法は、アプリのインストールが不要で、URLのクリックやQRコードの読み取りだけで手軽に体験を開始できるため、ユーザーの離脱を最小限に抑えることができます。

もちろん、継続的な利用やプッシュ通知による再訪促進など、アプリならではのメリットもあります。したがって、AR広告を企画する際は、施策の目的やターゲットユーザーの行動特性を考慮し、「アプリ型」「WebAR」「SNS型」の中から最適な提供方法を選択することが極めて重要です。ユーザーの手間を最小限に抑え、いかにスムーズにAR体験へと導くか、という視点が成功の鍵を握ります。

AR広告の費用相場と内訳

AR広告の導入を検討する上で、最も気になる点の一つが「費用」でしょう。AR広告の費用は、その種類、複雑さ、クオリティによって大きく変動します。ここでは、AR広告の費用相場、その内訳、そしてコストを抑えるためのポイントについて具体的に解説します。

AR広告の費用相場

AR広告の費用は一概に「いくら」と言えるものではなく、非常に幅が広いのが実情です。制作する内容によって、数十万円から数千万円まで大きな差が生まれます。まずは、AR広告の種類ごとのおおまかな費用相場を把握しておきましょう。

| 種類 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| SNS ARフィルター | 30万円~150万円 | InstagramやTikTokなどで利用。比較的安価で、拡散力が高い。シンプルな顔認識エフェクトなど。 |

| WebAR(テンプレート利用) | 50万円~200万円 | 既存のWebARプラットフォームを利用。開発期間が短く、コストを抑えやすい。マーカー認識や簡単な3D表示など。 |

| WebAR(カスタム開発) | 200万円~800万円 | オリジナルのWebARコンテンツをゼロから開発。独自の機能や複雑なインタラクションを実装可能。 |

| オリジナルARアプリ開発 | 500万円~数千万円 | 独自の専用アプリを開発。最も自由度とクオリティが高いが、費用と時間も最大。大規模なキャンペーンや常設コンテンツ向き。 |

最も手軽に始められるのはSNSのARフィルターで、数十万円から制作可能な場合があります。一方、オリジナルのARアプリをフルスクラッチで開発する場合は、大規模なWebシステム開発と同程度の数百万円以上の費用がかかるのが一般的です。WebARは両者の中間に位置し、テンプレートを活用するか、カスタムで開発するかによって費用が大きく変わります。

これらの費用はあくまで目安であり、プロジェクトの要件(3Dモデルの数やクオリティ、実装する機能の複雑さなど)によって変動します。正確な費用を知るためには、複数の制作会社から見積もりを取ることが不可欠です。

費用の主な内訳

AR広告の制作費用は、主に「企画費」「コンテンツ制作費」「システム開発費」「運用・保守費」の4つに大別されます。それぞれの項目でどのような作業が行われるのかを理解することで、費用の妥当性を判断しやすくなります。

企画費

企画費は、プロジェクトの土台を作るための費用です。具体的には、以下のような作業が含まれます。

- 目的・KPI設定: AR広告で何を達成したいのか(認知度向上、売上増など)を明確にします。

- ターゲット分析: どのようなユーザーに体験してほしいかを定義します。

- コンセプト設計: 全体のテーマや世界観を決定します。

- 体験シナリオ作成: ユーザーがARを起動してから終了するまでの流れ(ストーリー)を設計します。

- 要件定義: 実装する機能や技術的な仕様を具体的に定めます。

プロジェクトの成否を最も左右するのがこの企画段階であり、全体の費用の10%~20%程度を占めることが一般的です。ここでの設計が曖昧だと、後の工程で手戻りが発生し、追加のコストやスケジュールの遅延につながるため、非常に重要なフェーズです。

コンテンツ制作費

コンテンツ制作費は、ARで表示される視覚的な要素を作成するための費用です。クオリティに最も直結する部分であり、費用も大きく変動します。

- 3Dモデル制作: 商品、キャラクター、背景などの3Dデータを作成します。モデルの複雑さやリアルさ、数によって費用が変わります。

- 2Dデザイン: UI(ボタンやアイコン)、グラフィック、イラストなどを作成します。

- アニメーション制作: 3Dモデルに動きをつけます。

- 動画・音声制作: AR内で再生する動画やBGM、効果音などを作成します。

特に3Dモデル制作は専門性が高く、コストの大部分を占めることがあります。既存の3D素材ストックを利用したり、モデルの作り込みを簡素化したりすることで、コストを調整することが可能です。

システム開発費

システム開発費は、企画とコンテンツを元に、実際に動作するARシステムを構築するための費用です。エンジニアの人件費が主となります。

- AR機能実装: マーカー認識、空間認識、顔認識などのAR機能をプログラミングします。

- インタラクション開発: ユーザーのタップやスワイプといった操作に対する反応を実装します。

- UIプログラミング: デザインされたUIを実際に操作できるように組み込みます。

- サーバーサイド開発: 必要に応じて、サーバーとのデータ通信やデータベースの構築を行います(例:ユーザーランキング機能など)。

- CMS開発: 企業側でコンテンツを更新できるような管理画面を開発する場合に発生します。

使用する技術(WebARかアプリか、どの開発プラットフォームを使うか)や、実装する機能の複雑さによって費用が大きく変動します。

運用・保守費

ARコンテンツを公開した後も、安定してサービスを提供し続けるために必要な費用です。

- サーバー費用: コンテンツを配信するためのサーバーのレンタル・維持費用です。アクセス数によって変動します。

- OSアップデート対応: iOSやAndroidのバージョンアップに伴い、アプリやWebARが正常に動作しなくなることがあるため、その修正対応費用です。

- 不具合修正: 公開後に見つかったバグや問題点を修正します。

- 効果測定・レポーティング: アクセスデータなどを分析し、レポートを作成する費用です。

これらの費用は月額や年額で発生することが多く、見落とされがちですが、長期的な運用を考える上では重要なコストとなります。

費用を抑えるためのポイント

高品質なAR広告を制作したいものの、予算は限られているというケースは少なくありません。以下に、クオリティを維持しつつ費用を抑えるためのポイントをいくつか紹介します。

- WebARやSNS ARフィルターを選択する:

ゼロからアプリを開発するのに比べ、WebARやSNSのプラットフォームを活用することで、開発コストと期間を大幅に削減できます。特に多くのユーザーに手軽に体験してもらいたい場合は、これらの選択肢が最適です。 - 既存のAR制作プラットフォームを利用する:

ノーコードまたはローコードでWebARを作成できるSaaS型のプラットフォームが増えています。これらのツールを使えば、専門的な開発スキルがなくても、比較的安価にARコンテンツを内製したり、制作会社への依頼費用を抑えたりすることが可能です。 - 機能をシンプルにする:

あれもこれもと機能を詰め込むと、開発工数が増え、コストが膨れ上がります。AR広告の目的を達成するために「本当に必要な機能は何か」を見極め、機能を絞り込むことが重要です。まずはシンプルな構成でリリースし、ユーザーの反応を見ながら段階的に機能を追加していくアプローチも有効です。 - 3Dモデルなどの素材を工夫する:

オリジナルの3Dモデルをゼロから作ると高額になります。有料・無料の3D素材ストックサイトを活用したり、既存のCADデータなどを流用したりすることで、コンテンツ制作費を削減できます。

これらのポイントを意識し、制作会社と相談しながら、予算内で最大限の効果を発揮できるAR広告の形を見つけていくことが成功への鍵となります。

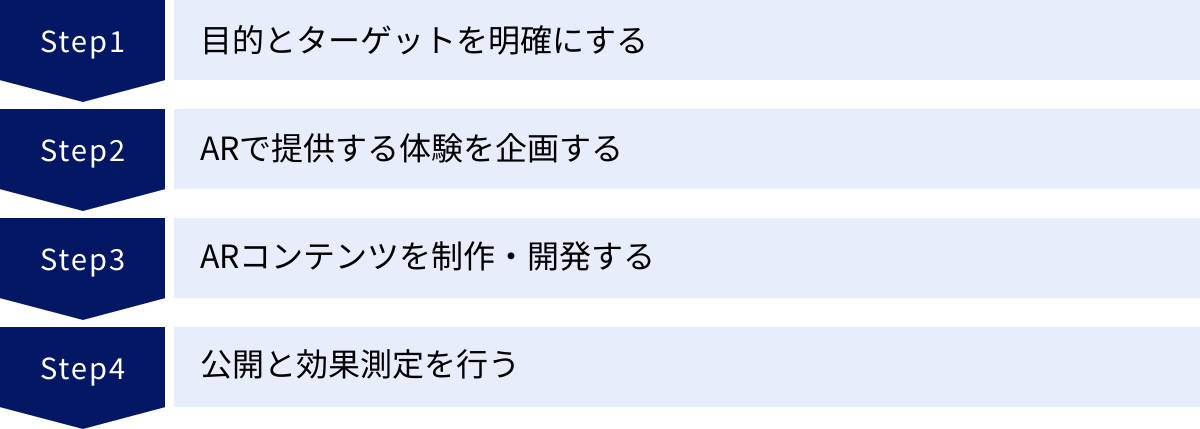

AR広告の制作から公開までの4ステップ

AR広告を成功させるためには、思いつきで制作を始めるのではなく、戦略的な視点を持って計画的にプロジェクトを進めることが不可欠です。ここでは、AR広告の企画から公開、そしてその後の改善に至るまでの標準的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。

① ステップ1:目的とターゲットを明確にする

すべてのマーケティング施策と同様に、AR広告も「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を明確に定義することから始まります。この最初のステップが曖昧なまま進むと、プロジェクトが途中で迷走したり、完成したコンテンツが誰にも響かないものになったりする危険性があります。

目的(KGI/KPI)の明確化:

まず、「何のためにAR広告を実施するのか」という最終的なゴール(KGI: Key Goal Indicator)を定めます。例えば、「新商品の売上を前月比10%向上させる」「ブランドの認知度を5%向上させる」といった具体的な目標です。

次に、そのゴールを達成するための中間指標(KPI: Key Performance Indicator)を設定します。AR広告におけるKPIの例としては、以下のようなものが考えられます。

- AR体験回数: どれだけ多くの人がARを起動したか。

- AR体験時間: ユーザーがどれくらいの時間、ARコンテンツを楽しんだか。

- SNSでのシェア数・UGC投稿数: どれだけ情報が拡散されたか。

- AR経由のWebサイト遷移率・コンバージョン率: AR体験後に、ECサイトでの購入や問い合わせに繋がった割合。

ターゲットユーザーの明確化:

次に、「誰にこのAR体験を届けたいのか」というターゲットユーザー像(ペルソナ)を具体的に描きます。年齢、性別、職業、ライフスタイル、趣味嗜好、普段利用しているSNS、スマートフォンリテラシーなどを詳細に設定します。

ターゲットを明確にすることで、どのような企画やデザインが響くのか、どのような導線でAR体験に誘導すればよいのか、といった具体的な戦術が見えてきます。例えば、若年層がターゲットならTikTokのARエフェクトが有効かもしれませんし、ビジネスパーソンがターゲットなら名刺をマーカーにした実用的なARが効果的かもしれません。

② ステップ2:ARで提供する体験を企画する

目的とターゲットが固まったら、次はそのターゲットに目的を達成してもらうための具体的なAR体験を企画します。ここでは、ARの技術的な特性を理解し、「ARでなければならない理由」のある、ユニークで魅力的なアイデアを考えることが重要です。

コア体験の設計:

ユーザーに「面白い!」「すごい!」「便利!」と感じてもらうための、企画の核となる体験を設計します。

- エンターテインメント性: ゲーム、クイズ、キャラクターとのインタラクションなど、ユーザーが楽しめる要素。

- 実用性・利便性: 家具の試し置き、バーチャルメイクなど、ユーザーの課題を解決する機能。

- サプライズ性: 何気ない日常の風景が、驚きのある非日常空間に変わるような演出。

- 自己表現・共有: ユーザーが自分だけのオリジナルな作品を作れたり、面白い写真や動画を撮ってシェアしたくなる仕組み。

UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の設計:

素晴らしいアイデアも、操作が分かりにくければユーザーはすぐに離脱してしまいます。誰でも直感的に操作できる、シンプルで分かりやすいUI/UXを設計することが極めて重要です。

「カメラをかざす→タップする→シェアする」といった一連の操作の流れ(ユーザーストーリー)を考え、ワイヤーフレーム(画面の設計図)やプロトタイプを作成しながら、ストレスのない体験を追求します。チュートリアルは最小限にし、視覚的なガイドで自然に操作を誘導する工夫が求められます。

③ ステップ3:ARコンテンツを制作・開発する

企画と設計が固まったら、いよいよ実制作のフェーズに入ります。このステップでは、デザイナーとエンジニアが連携し、企画書を実際の動くARコンテンツへと具現化していきます。

デザイン・アセット制作:

企画書とUI/UX設計に基づき、デザイナーがAR空間に登場する3Dモデル、キャラクター、UIパーツ、アニメーション、エフェクトなどのビジュアル要素(アセット)を制作します。ブランドの世界観を損なわないよう、デザインのトーン&マナーを統一することが重要です。

開発・実装:

エンジニアが、制作されたアセットをAR開発プラットフォーム(Unity, ARKit, ARCoreなど)やWebARライブラリ(8th Wall, A-Frameなど)を使って組み込み、プログラミングを行います。企画されたインタラクションやロジックを実装し、実際にARとして動作するように構築していきます。

このフェーズでは、企画担当者、デザイナー、エンジニア間での密なコミュニケーションが不可欠です。定期的に進捗を確認し、認識のズレがないかをすり合わせながら進めることで、手戻りを防ぎ、スムーズな開発を実現します。

テスト・デバッグ:

開発が一通り完了したら、公開前に徹底的なテストを行います。様々な機種のスマートフォン(iOS/Android)、OSのバージョン、通信環境で実際に操作し、意図通りに動作するかを確認します。

表示の崩れ、動作の遅延、アプリのクラッシュなど、あらゆる不具合(バグ)を洗い出し、修正していく作業(デバッグ)を繰り返します。ユーザーに快適な体験を提供するためには、この品質保証(QA: Quality Assurance)の工程が非常に重要です。

④ ステップ4:公開と効果測定を行う

完成したARコンテンツを、いよいよ世の中に公開します。しかし、公開して終わりではありません。その後の効果測定と改善こそが、AR広告の成果を最大化する鍵となります。

公開・プロモーション:

ARアプリの場合はApple App StoreやGoogle Play Storeに申請・公開し、WebARの場合はサーバーにアップロードして公開します。SNS ARフィルターは各プラットフォームの審査を経て公開されます。

公開と同時に、ユーザーにARコンテンツの存在を知ってもらい、体験してもらうためのプロモーション活動を開始します。Webサイトでの告知、SNSでの発信、プレスリリース、インフルエンサーへの依頼、実店舗でのQRコード設置など、ターゲットユーザーにリーチできる最適な方法で誘導します。

効果測定・分析:

事前に設定したKPIに基づき、データを収集・分析します。Google Analyticsなどのツールを導入し、体験回数、ユーザー属性、滞在時間、離脱ポイント、シェア数などを定量的に測定します。

また、SNS上でのユーザーの反応(コメント、UGCの内容など)を定性的に分析することも重要です。データから「ユーザーはどこで楽しみ、どこでつまずいているのか」「何がシェアのきっかけになっているのか」といったインサイトを読み解きます。

改善・次への活用:

分析結果をもとに、ARコンテンツの改善点や、次回の施策のヒントを見つけ出します。UIの小さな修正であれば、迅速にアップデート対応を行います。今回の施策で得られた学び(どの企画がウケたか、どの導線が効果的だったかなど)をナレッジとして蓄積し、今後のマーケティング活動全体に活かしていくことが、持続的な成功に繋がります。

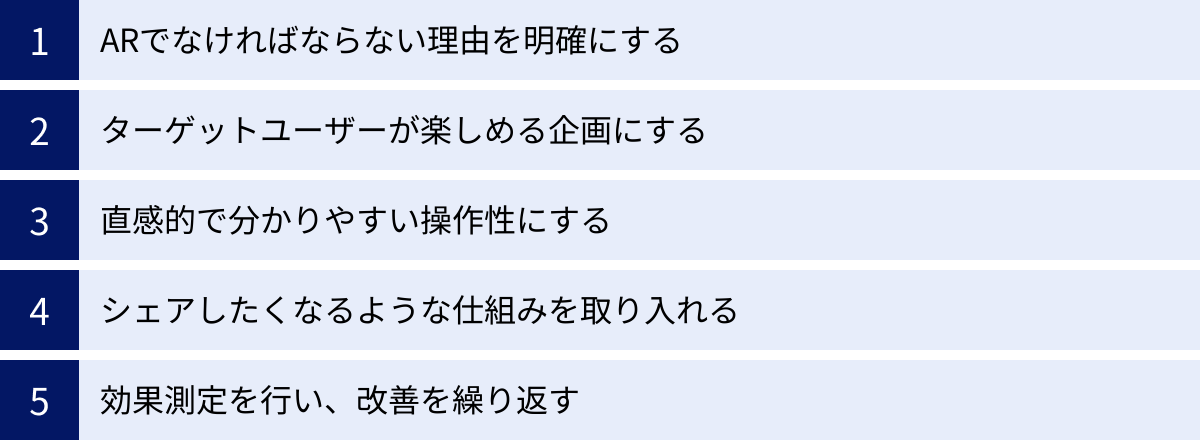

AR広告で成果を出すための5つのポイント

AR広告は、ただ制作して公開するだけでは、期待した成果を得ることは難しいでしょう。ユーザーの心を掴み、ビジネス目標を達成するためには、戦略的な視点に基づいた企画と設計が不可欠です。ここでは、AR広告で成果を出すために特に重要な5つのポイントを解説します。

① ARでなければならない理由を明確にする

ARは目新しく、魅力的な技術ですが、単に「流行っているから」という理由だけで導入するのは危険です。なぜ、このメッセージを伝えるためにARという手段を選ぶ必要があるのか? この問いに明確に答えられなければ、その企画は成功しません。

ARの最大の特性は、「現実世界とデジタル情報を融合させ、インタラクティブな体験を生み出す」ことにあります。この特性を最大限に活かせる企画を考えることが重要です。

- 商品の疑似体験: 写真や動画では伝わらないサイズ感や使用感を、ARでならユーザー自身の環境でリアルに体験させることができます(例:家具の試し置き)。これはARでなければ実現が難しい価値です。

- 現実空間の拡張: 何もない場所にキャラクターを出現させたり、現実の建物に歴史的な情報を重ね合わせたりすることで、ユーザーに驚きと発見を提供できます。

- インタラクティブな情報提供: 商品パッケージにカメラをかざすと、その商品の生産者のストーリーが動画で流れるなど、静的な情報に双方向性を持たせることができます。

逆に、単純な情報伝達や動画の再生だけであれば、Webサイトや通常の動画広告で十分かもしれません。「ARだからこそ提供できる独自の価値は何か」を突き詰めて考えることが、ユーザーに響く企画の第一歩です。

② ターゲットユーザーが楽しめる企画にする

AR広告は、ユーザーに能動的に参加してもらうことで初めて価値が生まれます。そのためには、企業が伝えたい情報を一方的に押し付けるのではなく、ターゲットユーザーが「やってみたい!」「面白い!」と心から思えるような、楽しい企画であることが絶対条件です。

ターゲットユーザーのペルソナ(年齢、性別、興味、価値観など)を深く理解し、彼らのインサイトに寄り添った企画を考えましょう。

- ゲーム性: ポイントを貯めたり、ミッションをクリアしたり、友達とスコアを競ったりといったゲーム要素を取り入れると、ユーザーのモチベーションを高め、繰り返し体験してもらいやすくなります。

- クリエイティビティ: ユーザーがARエフェクトを使って自分だけのオリジナル作品(写真や動画)を作れるような仕掛けは、自己表現欲求を満たし、エンゲージメントを深めます。

- ストーリー性: 単なる機能の提供だけでなく、ユーザーを惹きつける物語や世界観を用意することで、より没入感の高い体験になります。

「企業目線」ではなく、徹底的に「ユーザー目線」に立ち、どうすればユーザーに最高のエンターテインメントを提供できるかを考えることが、成功するAR広告の鍵です。

③ 直感的で分かりやすい操作性にする

どんなに素晴らしい企画や美しいデザインも、操作方法が複雑で分かりにくければ、ユーザーはストレスを感じてすぐに離脱してしまいます。特にARはまだ新しい技術であるため、誰もがその操作に慣れているわけではありません。

「説明を読まなくても、見ただけで何をするべきか分かる」ような、直感的でシンプルなUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)を徹底的に追求することが重要です。

- チュートリアルは最小限に: 長々とした操作説明は読まれません。必要最低限のガイドを、アニメーションなどを活用して視覚的に分かりやすく示しましょう。

- ボタンやアイコンの工夫: ボタンの役割がひと目で分かるようなデザインや文言にし、タップしやすい適切なサイズと配置にします。

- シンプルな操作フロー: AR体験を開始してから終了(シェアなど)するまでのステップをできるだけ少なくし、ユーザーが迷わないように設計します。

開発段階で、ターゲットユーザーに近い人々に実際に使ってもらい、フィードバックを得る「ユーザビリティテスト」を実施することも非常に有効です。技術的に高度なことをするよりも、誰でも簡単に楽しめることの方が、結果的に多くの人に利用してもらえます。

④ シェアしたくなるような仕組みを取り入れる

AR広告の大きな魅力の一つは、SNSでの拡散力です。この拡散力を最大限に引き出すためには、ユーザーが体験をシェアしたくなるような「仕掛け」を意図的に企画に組み込む必要があります。

ユーザーが「これを誰かに見せたい!」と思う瞬間はいつかを考え、その瞬間を演出し、シェアへの導線をスムーズにすることが重要です。

- 写真・動画撮影機能: AR体験中に、スクリーンショットや動画を簡単に撮影できる機能を必ず付けましょう。

- SNSシェアボタンの設置: 撮影後、すぐにInstagram、X(旧Twitter)、TikTokなどのSNSに投稿できるシェアボタンを分かりやすく配置します。

- ハッシュタグの指定: キャンペーン独自のハッシュタグを用意し、投稿時に自動で入力されるようにしておくと、UGCの収集と効果測定がしやすくなります。

- 「映える」コンテンツ: 思わず写真に撮りたくなるような、ユニークで見た目が華やかなARエフェクトや、面白い結果が表示される診断コンテンツなどは、シェアされやすい傾向があります。

- インセンティブ設計: ハッシュタグをつけて投稿してくれた人の中から抽選でプレゼントが当たるキャンペーンなどを組み合わせると、シェアを強力に後押しできます。

ユーザー自身が広告塔となって情報を広めてくれるような、バイラルループを設計することが、AR広告の費用対効果を高める上で極めて重要です。

⑤ 効果測定を行い、改善を繰り返す

AR広告は「公開したら終わり」ではありません。むしろ、公開してからが本当のスタートです。データを収集・分析し、その結果に基づいて改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことで、施策の効果を最大化できます。

定量データと定性データの両面から分析する:

- 定量データ: AR体験回数、ユニークユーザー数、平均体験時間、シェア数、Webサイトへの遷移率など、数値で測れるデータを分析し、施策の全体的なパフォーマンスを把握します。どの時間帯に最も利用されているか、どの機能がよく使われているかなども確認します。

- 定性データ: SNSに投稿されたUGCの内容やコメント、アンケートなどで得られるユーザーの生の声に耳を傾けます。ユーザーが体験のどこに価値を感じ、どこに不満を持っているのか、といった数値だけでは分からないインサイトを得ることができます。

これらの分析から得られた学びは、ARコンテンツのUI改善や機能追加に活かすだけでなく、今後のマーケティング戦略全体(商品開発、コミュニケーション戦略など)にも反映させることができます。一度の施策で終わらせず、得られた知見を資産として蓄積していく姿勢が、長期的な成功に繋がります。

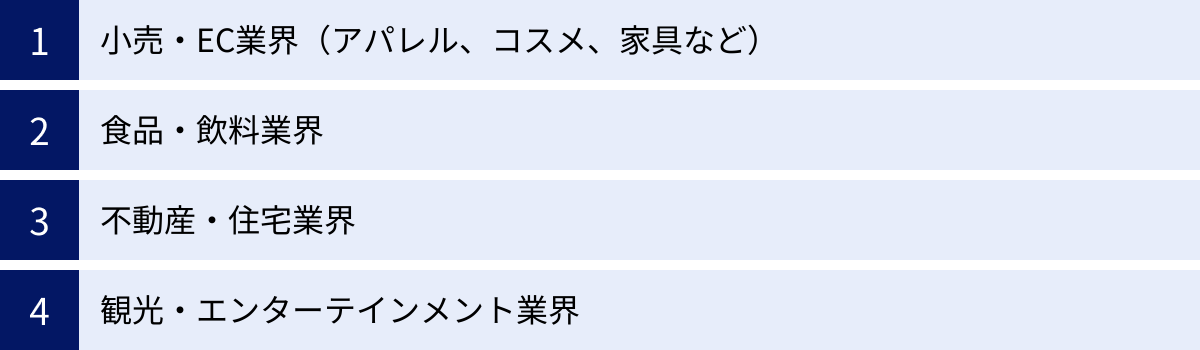

AR広告の活用が期待できる業界

AR広告は、そのインタラクティブで体験型の特性から、様々な業界で応用が可能です。ここでは、特にAR広告との親和性が高く、すでに多くの活用事例が生まれている業界と、その具体的な活用シナリオを紹介します。

小売・EC業界(アパレル、コスメ、家具など)

小売・EC業界は、AR広告の活用が最も進んでいる分野の一つです。ARの「商品をバーチャルで試せる」という機能が、オンラインショッピングにおける「実物を確認できない」という最大の課題を解決します。

- 家具・インテリア業界:

ユーザーは自宅の部屋に、購入を検討しているソファやテーブル、棚などの3Dモデルを実寸大で配置できます。これにより、サイズが部屋に合うか、既存のインテリアと調和するかを事前に確認でき、購入の失敗を防ぎます。ECサイトのコンバージョン率向上と返品率低下に直接的に貢献します。 - アパレル・ファッション業界:

バーチャル試着(バーチャルフィッティング)が注目されています。スマートフォンのカメラに自分の姿を映すと、ECサイト上の洋服やスニーカー、帽子などを仮想的に着用できます。まだ技術的な課題はありますが、将来的にはよりリアルな試着体験が可能になると期待されています。また、店舗の鏡がARディスプレイになっている「スマートミラー」の導入も進んでいます。 - コスメ・化粧品業界:

バーチャルメイクはすでに実用化が進んでいる分野です。ユーザーは自分の顔に、様々な色のリップスティックやアイシャドウ、ファンデーションをリアルタイムで試し塗りできます。自分の肌色に合う色が簡単に見つかるため、ECサイトでの化粧品購入のハードルを大幅に下げます。

これらの活用により、企業は顧客に新しい購買体験を提供し、オンラインとオフラインの垣根を越えたシームレスなサービスを実現できます。

食品・飲料業界

食品・飲料業界では、主に商品パッケージをトリガーとしたプロモーションにARが活用されています。商品の魅力を伝え、顧客とのエンゲージメントを深めるための強力なツールとなります。

- パッケージ連動キャンペーン:

商品のパッケージやラベルにスマートフォンのカメラをかざすと、ブランドのキャラクターが登場して踊り出したり、有名タレントが商品の美味しい食べ方を教えてくれたりするARコンテンツが起動します。これにより、店頭でのアイキャッチ効果や、購入後の楽しみを提供し、ブランドへの愛着を育みます。 - レシピ紹介:

食材のパッケージをスキャンすると、その食材を使った料理のレシピ動画が再生されるAR。調理手順を立体的に見せるなど、分かりやすく情報を伝えることができます。 - 世界観の体験:

お酒のラベルをスキャンすると、そのお酒が作られている蒸留所の風景が360度で広がったり、生産者のこだわりを語るインタビュー動画が始まったりするAR。商品の背景にあるストーリーを伝えることで、付加価値を高め、ファンを育成します。

これらの施策は、単なる消費で終わらせず、商品とのインタラクティブな関わりを生み出すことで、リピート購入や口コミに繋げることを目的としています。

不動産・住宅業界

不動産・住宅業界は、高額で物理的な制約の大きい商材を扱うため、AR/VR技術との親和性が非常に高い業界です。顧客の意思決定をサポートし、営業活動を効率化するためにARが活用されています。

- 建設予定地の完成イメージ表示:

まだ何もない更地にタブレット端末をかざすと、そこに建設される予定のマンションや戸建て住宅が、完成後の姿で原寸大で表示されます。周辺の景観との調和や、日当たりなどをリアルに確認でき、顧客の購入意欲を高めます。 - バーチャルモデルルーム:

パンフレットの間取り図をスキャンすると、その部屋の3Dモデルが立体的に表示され、様々な角度から内装を確認できます。さらに進んだ形として、VRゴーグルを使った没入型の内覧体験も普及しています。これにより、遠隔地の顧客や、忙しくてモデルルームに来られない顧客にも物件の魅力を伝えることができます。 - リフォームのシミュレーション:

既存の部屋にカメラをかざし、壁紙や床材、キッチン設備などを変更した場合のイメージをシミュレーションできます。リフォーム後の姿が具体的にわかるため、顧客は安心して契約に進むことができます。

観光・エンターテインメント業界

観光・エンターテインメント業界では、ARは体験そのものの価値を高め、新しい楽しみ方を提供するための重要な技術となっています。

- 観光ガイド・ナビゲーション:

観光地の旧跡や城跡にスマートフォンをかざすと、在りし日の姿がCGで復元されて表示されたり、歴史上の人物が登場してその場所の解説をしてくれたりします。また、街中でカメラをかざすと、行きたい場所への方向が矢印で表示されるナビゲーションシステムも実用化されています。 - イベント・ライブでの演出:

コンサート会場で特定のマーカーをかざすと、アーティストが目の前に現れて一緒に歌っているかのような演出を楽しめたり、ライブの熱気を高めるための特別なエフェクトが表示されたりします。 - キャラクターとの記念撮影:

テーマパークやイベント会場内の特定のスポットに行くと、人気アニメや映画のキャラクターがARで出現し、一緒に記念撮影ができる「ARフォトスポット」。現実の風景とキャラクターが融合したユニークな写真を撮ることができ、SNSでのシェアも期待できます。

これらの活用は、訪問者に忘れられない思い出を提供し、施設やイベントの魅力を高めることで、集客力の向上や顧客満足度の向上に貢献します。

おすすめのAR広告制作会社3選

AR広告を成功させるには、信頼できるパートナーである制作会社の選定が非常に重要です。ここでは、AR広告の企画・開発で豊富な実績を持つ、おすすめの制作会社を3社紹介します。各社それぞれに強みや特徴があるため、自社の目的や予算に合った会社を選ぶ際の参考にしてください。

(本セクションの情報は、各社の公式サイトを基に作成しています。)

① 株式会社palan

株式会社palanは、アプリ不要のWebARに特化したソリューションを提供している企業です。同社が開発・提供するノーコードのWebAR作成ツール「palanAR(パラナル)」は、専門的なプログラミング知識がなくても、ブラウザ上の簡単な操作でARコンテンツを作成できるのが大きな特徴です。

主な特徴・強み:

- WebARに特化: アプリのインストールが不要なため、ユーザーが手軽に体験できるAR施策を得意としています。QRコードを読み込むだけで起動できるため、キャンペーンやイベントでの活用に適しています。

- ノーコードツール「palanAR」: 誰でも簡単にARを作成できるツールを提供しており、自社でARを内製したい企業や、低コスト・短納期でARを導入したい場合に最適です。

- 豊富な制作実績: 「palanAR」を活用した受託開発も行っており、商品プロモーション、エンターテインメント、教育など、幅広い業界での実績があります。企画段階からのコンサルティングにも対応しています。

こんな企業におすすめ:

- 初めてAR広告に取り組む企業

- コストと開発期間を抑えてスピーディーにARを導入したい企業

- 短期的なキャンペーンやイベントでARを活用したい企業

参照:株式会社palan 公式サイト

② 株式会社x garden

株式会社x garden(クロスガーデン)は、AR/VR/MRといったXR(クロスリアリティ)技術全般に関するコンサルティングから企画、開発までをワンストップで手掛ける専門企業です。特に、ビジネス課題の解決を目的としたBtoB領域でのXR活用支援に強みを持っています。

主な特徴・強み:

- XR全般の高い技術力: ARだけでなく、VRやMRも含めた幅広い技術知見を持ち、それぞれの技術の特性を活かした最適なソリューションを提案できます。

- ビジネス活用のコンサルティング力: 「ARを使って何ができるか」という技術的な側面だけでなく、「ビジネス課題を解決するためにARをどう活用すべきか」という戦略的な上流工程から伴走してくれるのが特徴です。

- 多様な業界での開発実績: 製造業における作業支援やトレーニング、小売業での販促支援、不動産業界でのバーチャル内覧など、産業分野での豊富な開発実績を有しています。

こんな企業におすすめ:

- 自社のビジネス課題を解決するためにXR技術の活用を検討している企業

- 技術的な実現可能性だけでなく、事業戦略レベルから相談したい企業

- 複雑で高機能なAR/VRシステムの開発を検討している企業

参照:株式会社x garden 公式サイト

③ 株式会社OnePlanet

株式会社OnePlanetは、InstagramやTikTok、SnapchatといったSNSプラットフォームで利用されるARフィルター(エフェクト)の企画・制作に特化した企業です。SNSマーケティングにおけるARの活用において、国内トップクラスの実績を誇ります。

主な特徴・強み:

- SNS ARに特化: SNSの特性やトレンドを熟知しており、バイラル(口コミでの拡散)を生み出すためのノウハウが豊富です。若年層をターゲットにしたキャンペーンなどで特に強みを発揮します。

- 高いクリエイティブ力: ユーザーが「使ってみたい」「シェアしたい」と思うような、デザイン性が高く、エンターテインメント性に富んだARフィルターの制作を得意としています。

- グローバルなネットワーク: Meta社(旧Facebook)やSnap社から公式のパートナーとして認定されており、最新の技術情報やトレンドをいち早くキャッチアップできる体制が整っています。

こんな企業におすすめ:

- SNSでのバイラル効果を狙ったプロモーションを実施したい企業

- ブランドの認知度向上や、ユーザーとのエンゲージメント強化を目指す企業

- 若年層にアプローチしたい企業

参照:株式会社OnePlanet 公式サイト

まとめ

本記事では、AR広告の基本的な概念から、その種類、メリット・デメリット、費用、制作プロセス、そして成功のポイントまで、包括的に解説してきました。

AR広告は、単に目新しいだけの奇抜な広告手法ではありません。スマートフォンの普及と性能向上、5G通信の本格化といった技術的背景に支えられ、ユーザーと企業のコミュニケーションを根本から変える可能性を秘めた、強力なマーケティングツールです。

従来の「見る」だけの受動的な広告とは一線を画し、ユーザーが自ら「参加し、体験する」ことで、ブランドや商品に対する深い理解と強いエンゲージメントを育むことができます。家具の試し置きやバーチャルメイクのようにユーザーの課題を解決する「実用性」、キャラクターと遊んだりSNSでシェアしたりする「エンターテインメント性」の両面から、これまでにない価値を提供します。

もちろん、制作コストや開発期間といった課題もありますが、WebARやSNS ARフィルターといった手軽なソリューションも登場しており、導入のハードルは着実に下がっています。重要なのは、技術を使うこと自体を目的とするのではなく、「ARでなければならない理由は何か」を常に問い続け、ユーザーに最高の体験を届けるという視点を忘れないことです。

今後、AR技術はさらに進化し、私たちの日常生活により深く浸透していくことが予想されます。AR広告は、そんな未来のマーケティングにおいて、中心的な役割を担う存在となるでしょう。この記事が、AR広告という新しい可能性への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。