近年、テクノロジーの世界で最も注目を集めるキーワードの一つが「メタバース」です。仮想空間での新たなコミュニケーションや経済活動の可能性を秘め、エンターテインメントからビジネスまで、その活用範囲は急速に広がりを見せています。

しかし、「メタバースという言葉は聞くけれど、具体的にどのようなもので、何ができるのかよくわからない」「自社のビジネスに活用してみたいが、どのサービスを選べば良いのか判断できない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、メタバースの基本的な概念から、注目の背景、具体的な活用方法、そして導入のメリットと注意点までを網羅的に解説します。さらに、利用目的別に「ゲーム・エンタメ型」「コミュニケーション・SNS型」「ビジネス特化型」の3つのカテゴリーに分け、合計35のおすすめメタバースサービスを徹底比較します。

この記事を読めば、メタバースの全体像を理解し、あなたやあなたの会社にとって最適なサービスを見つけるための確かな指針を得られるでしょう。

目次

メタバースサービスとは

メタバースという言葉が日常的に聞かれるようになりましたが、その正確な意味や、なぜ今これほどまでに注目されているのかを深く理解している人はまだ多くないかもしれません。ここでは、メタバースの基本的な概念から、その可能性、そして具体的な活用事例までを分かりやすく解説していきます。

メタバースの基本的な意味

メタバース(Metaverse)とは、「超越」を意味する「メタ(Meta)」と、「世界・宇宙」を意味する「ユニバース(Universe)」を組み合わせた造語です。一般的には、「インターネット上に構築された、アバターを介して人々が交流し、社会活動や経済活動を行うことができる三次元の仮想空間」と定義されます。

この概念の起源は、1992年に発表されたニール・スティーヴンスンのSF小説『スノウ・クラッシュ』にまで遡ります。小説の中で描かれた仮想空間サービス「メタバース」が、現在の概念の原型とされています。

メタバースを構成する主要な要素は、以下の3つです。

- 3D仮想空間: 現実世界のように広がりを持つ、コンピュータグラフィックスで構築された空間です。ユーザーはこの空間を自由に移動できます。

- アバター: ユーザーの分身となるキャラクターです。ユーザーはアバターを操作して、空間内を移動したり、他のユーザーとコミュニケーションを取ったりします。

- リアルタイムでの相互作用: 多くのユーザーが同じ空間に同時に存在し、リアルタイムでコミュニケーションや共同作業を行えます。

従来のオンラインゲームやSNSとメタバースを分ける重要な違いは、単なるコミュニケーションや娯楽の場に留まらず、社会性や経済性を持っている点にあります。メタバース内では、独自の通貨が流通し、アイテムや土地が資産として売買されるなど、現実世界に近い経済活動が営まれています。この自律的な経済圏の存在が、メタバースを次世代のインターネット(Web3)の中核をなす技術として期待させる大きな理由です。

メタバースサービスが注目される理由

メタバースという概念自体は以前から存在していましたが、なぜ今、これほどまでに世界的な注目を集めているのでしょうか。その背景には、いくつかの技術的・社会的な要因が複合的に絡み合っています。

VR/AR技術の進化とデバイスの普及

メタバースへの没入感を飛躍的に高めるのが、VR(Virtual Reality:仮想現実)およびAR(Augmented Reality:拡張現実)技術です。近年、これらの技術は目覚ましい進化を遂げました。

特に、Meta社(旧Facebook)が展開する「Meta Quest」シリーズのような、高性能でありながら比較的手頃な価格のスタンドアロン型VRヘッドセットの登場は、メタバース普及の大きな起爆剤となりました。かつては高価な高性能PCに接続する必要があったVR体験が、単体のデバイスで手軽に楽しめるようになったことで、一般消費者へのハードルが大きく下がりました。

これにより、多くの人々が仮想空間に「ダイブ」する体験を手に入れ、メタバースの持つポテンシャルを肌で感じられるようになったのです。今後もデバイスの軽量化、高解像度化、そして低価格化が進むことで、ユーザー層はさらに拡大していくと予想されます。

5Gによる高速・大容量通信の実現

メタバースでは、精巧な3Dグラフィックスで構成された広大な空間のデータを、多数のユーザーとリアルタイムで遅延なくやり取りする必要があります。これは、従来の通信環境では非常に大きな負荷がかかる処理でした。

ここで重要な役割を果たすのが、第5世代移動通信システム「5G」です。5Gは「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの大きな特徴を持っています。この特徴は、メタバースが要求する通信要件と完全に一致します。

5Gの普及によって、スマートフォンやVRヘッドセットからでも、ストレスなくリッチなメタバース体験が可能になります。これにより、場所を選ばずに誰もが仮想空間へアクセスできる環境が整い、メタバースの利用シーンは飛躍的に拡大していくでしょう。

新しい生活様式や働き方への変化

2020年以降の世界的なパンデミックは、人々の生活様式や働き方に大きな変化をもたらしました。リモートワークやオンラインでのコミュニケーションが急速に普及し、物理的な接触を伴わない交流の重要性が再認識されました。

ビデオ会議はビジネスシーンに定着しましたが、一方で「相手の表情が読み取りにくい」「偶発的な雑談が生まれにくい」といったコミュニケーションの課題も浮き彫りになりました。

こうした課題の解決策として、メタバースが注目されています。アバターを介して同じ仮想空間を共有することで、空間的な位置関係や身振り手振りといった非言語的な情報が伝わりやすくなり、より臨場感のあるコミュニケーションが実現できます。バーチャルオフィスを導入し、リモート環境下での雑談や一体感の醸成を図る企業も増えています。メタバースは、新しい時代の働き方やライフスタイルを支える重要な社会インフラとなる可能性を秘めているのです。

メタバースサービスでできること

では、具体的にメタバースサービスを利用して、どのようなことが可能になるのでしょうか。その活用範囲は非常に多岐にわたります。

仮想空間でのコミュニケーション

最も基本的な活用法が、アバターを介したユーザー同士のコミュニケーションです。友人との気軽な雑談から、共通の趣味を持つ人々が集まるコミュニティ活動、国際的な大規模カンファレンスまで、多種多様な交流が生まれています。アバターという仮の姿であるため、年齢や性別、外見といった現実世界の属性に縛られず、内面や興味関心に基づいたフラットな関係性を築きやすいという特徴があります。

オンラインイベントやバーチャル展示会の開催

メタバースは、物理的な制約を受けないイベント会場としても活用されています。有名アーティストによるバーチャルライブ、企業の製品発表会、大学のオープンキャンパス、大規模な展示会など、現実世界では実現が難しい規模や演出のイベントを開催できます。参加者は世界中どこからでもアクセスでき、主催者側は会場費や設営コストを大幅に削減できるというメリットがあります。

バーチャルオフィスとしての活用

前述の通り、リモートワークの課題を解決する手段として、バーチャルオフィスの導入が進んでいます。仮想空間上にオフィスを構え、社員はアバターで「出社」します。自分のデスクで集中作業をしたり、会議室でディスカッションをしたり、休憩スペースで同僚と雑談したりと、現実のオフィスに近い働き方が可能です。これにより、リモートワークで希薄になりがちな偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)を促進し、チームの一体感を高める効果が期待されています。

バーチャル店舗での商品販売

アパレルブランドや自動車メーカーなどが、メタバース空間にバーチャル店舗を出店する事例が増えています。ユーザーは店舗内を自由に歩き回り、商品を3Dモデルで様々な角度から確認できます。アバターに服を試着させたり、車のシートに座ってみたりといった、これまでのECサイトでは不可能だったリアルに近い購買体験を提供できます。気に入った商品は、ECサイトと連携してその場で購入することも可能です。

NFTを使ったデジタルコンテンツの売買

メタバースの経済活動を支える重要な技術が、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)です。NFTは、ブロックチェーン技術を活用して、デジタルデータに唯一無二の価値を証明するものです。

メタバース内では、アバターが着るファッションアイテム、デジタルアート、仮想空間上の土地(LAND)などがNFTとして発行され、暗号資産(仮想通貨)を用いて売買されています。クリエイターは自作のアイテムを販売して収益を得ることができ、ユーザーはそれを資産として保有・転売できます。NFTによって、メタバース内に新たなクリエイターエコノミーが形成されつつあります。

このように、メタバースサービスは単なる仮想空間に留まらず、コミュニケーション、ビジネス、エンターテインメント、経済活動が融合した、次世代の社会基盤となり得る大きな可能性を秘めているのです。

メタバースサービスの種類

メタバースと一言で言っても、その内容は多種多様です。ゲームやエンターテインメントを楽しむことを主目的としたものから、ビジネスでの活用を想定したものまで、様々なプラットフォームが存在します。自社の目的や用途に合わせて最適なサービスを選ぶためには、まずこれらの種類を理解することが重要です。

ここでは、メタバースサービスを大きく「ゲーム・エンタメ型」「コミュニケーション・SNS型」「ビジネス特化型」の3つに分類し、それぞれの特徴を解説します。

| 種類 | 主な目的 | 特徴 | 代表的なサービス例 |

|---|---|---|---|

| ゲーム・エンタメ型 | ゲームプレイ、コンテンツ創造、イベント参加 | 高い没入感とエンタメ性。ユーザー生成コンテンツ(UGC)が活発。独自の経済圏を持つことが多い。 | Roblox, Fortnite, The Sandbox |

| コミュニケーション・SNS型 | ユーザー同士の交流、コミュニティ形成 | 自由度の高いアバターやワールド作成機能。ユーザー主体のイベントが活発。 | VRChat, cluster, ZEPETO |

| ビジネス特化型 | 会議、展示会、研修、リモートワーク | 高いセキュリティとビジネス向け機能(画面共有、ホワイトボードなど)。リアルな空間の再現性が高い。 | oVice, Horizon Workrooms, Virbela |

ゲーム・エンタメ型

ゲーム・エンタメ型メタバースは、その名の通り、ゲームプレイやエンターテインメント体験を中核に据えたプラットフォームです。ユーザーは壮大な世界を冒険したり、他のプレイヤーと対戦したり、クリエイティブなコンテンツを創造したりして楽しみます。

このタイプの最大の特徴は、「ユーザー生成コンテンツ(User Generated Contents: UGC)」が非常に活発であることです。例えば、「Roblox」では、ユーザー自身がプログラミングツールを使って独自のゲームを開発し、プラットフォーム上で公開できます。人気のゲームクリエイターは、ゲーム内通貨「Robux」を通じて多額の収益を得ることも可能です。

また、「Fortnite」は、バトルロイヤルゲームとして有名ですが、近年では有名アーティストが仮想空間でライブコンサートを開催したり、ユーザーが自由に島を創造できる「クリエイティブモード」を提供したりするなど、メタバースとしての側面を強化しています。

さらに、「The Sandbox」や「Decentraland」のように、ブロックチェーン技術とNFTを全面的に活用したプラットフォームもこのカテゴリーに含まれます。ユーザーは「LAND」と呼ばれる仮想空間上の土地を所有し、その上にオリジナルのゲームや施設を建設してマネタイズできます。これらのプラットフォームでは、暗号資産が基軸通貨として流通しており、現実世界と連動した本格的な経済活動が行われています。

ゲーム・エンタメ型メタバースは、圧倒的なユーザー数と高いエンゲージメントを誇り、若年層を中心に巨大なコミュニティと経済圏を形成しているのが特徴です。企業にとっては、自社ブランドのプロモーションや、これまでにない形でのユーザーとの接点作りの場として非常に魅力的な選択肢となります。

コミュニケーション・SNS型

コミュニケーション・SNS型メタバースは、ユーザー同士の交流やコミュニティ形成を主目的としたプラットフォームです。ゲームのような明確なゴールやルールは存在せず、ユーザーはアバターの姿で仮想空間に集い、自由な時間を過ごします。

このタイプの代表格が「VRChat」です。VRChatには、企業やクリエイター、そして一般ユーザーが作成した無数の「ワールド」が存在し、ユーザーは興味のあるワールドを訪れて、そこに集う人々とボイスチャットやジェスチャーでコミュニケーションを取ります。アバターのカスタマイズ性も非常に高く、ユーザーは思い思いの姿で自己表現を楽しんでいます。

国産プラットフォームである「cluster」も、このカテゴリーの代表的なサービスです。スマートフォンからも手軽に参加できるアクセシビリティの高さが特徴で、個人ユーザーによる小規模な集会から、数万人規模の公式バーチャルライブまで、多種多様なイベントが日々開催されています。

コミュニケーション・SNS型メタバースの特徴は、その自由度の高さと、ユーザー主導で文化が形成されていく点にあります。特定の目的がなくても、ただログインして友人と雑談したり、新しいワールドを散策したり、偶然出会った人と交流したりといった、現実世界における「公園」や「カフェ」のような役割を果たします。

企業にとっては、ファンミーティングの開催、ユーザーコミュニティの育成、あるいは情報発信の新たな拠点として活用するのに適しています。ユーザーとの双方向のコミュニケーションを通じて、ブランドへの愛着やロイヤリティを高めることが期待できます。

ビジネス特化型

ビジネス特化型メタバースは、その名の通り、会議、商談、展示会、研修、共同作業といったビジネスシーンでの利用に特化したプラットフォームです。リモートワークの普及に伴い、その需要は急速に高まっています。

このタイプは、大きく2つの系統に分かれます。一つは、「oVice」や「Gather」に代表される2D(トップダウンビュー)のプラットフォームです。これらは、ドット絵のような親しみやすいグラフィックでオフィス空間を表現し、ユーザーはアバターを動かして同僚に近づくだけでビデオ通話が始まるという、手軽で直感的な操作性が特徴です。現実のオフィスで起こるような「ちょっとした声かけ」や偶発的な会話を再現しやすく、リモートワークにおけるコミュニケーション不足の解消に貢献します。

もう一つは、「Horizon Workrooms」や「Virbela」のような3Dのプラットフォームです。これらは、VRヘッドセットを利用することで、より没入感の高い会議体験を提供します。参加者は同じ会議室にいるかのような感覚で、ホワイトボードに書き込んだり、3Dモデルを共有してレビューしたりといった、高度なコラボレーションが可能です。大規模なカンファレンスやバーチャル展示会の開催にも適しており、数千人規模のユーザーが同時に参加できるプラットフォームもあります。

ビジネス特化型メタバースを選ぶ際には、セキュリティ機能の充実度も重要なポイントになります。IPアドレス制限、シングルサインオン(SSO)連携、会話の暗号化など、企業の機密情報を扱う上で安心して利用できる機能が備わっているかを確認する必要があります。

これらのプラットフォームは、物理的な制約を超えた効率的な働き方を実現し、企業の生産性向上やコスト削減に大きく貢献するポテンシャルを秘めています。

メタバースサービスを導入する3つのメリット

メタバースは単なる目新しい技術ではなく、企業活動に具体的なメリットをもたらす強力なツールとなり得ます。物理的な制約を取り払い、新たな価値を創造するメタバースの導入は、ビジネスの成長を加速させる可能性を秘めています。ここでは、企業がメタバースサービスを導入することで得られる主な3つのメリットについて、深く掘り下げていきます。

① 新たな顧客接点とビジネスチャンスの創出

現代のマーケティングにおいて、顧客との接点(タッチポイント)をいかに多様化し、質の高い体験を提供するかは極めて重要な課題です。メタバースは、これまでのWebサイトやSNSとは一線を画す、没入型でインタラクティブな新しい顧客接点を提供します。

従来のデジタルマーケティングは、テキストや画像、動画といった二次元的な情報伝達が中心でした。しかし、メタバースでは三次元の仮想空間を舞台に、顧客はアバターとして能動的に空間を探索し、ブランドの世界観を体感できます。例えば、アパレル企業がバーチャル店舗を出店すれば、顧客は商品を3Dで確認し、自身のアバターに試着させることが可能です。これは、ECサイトの画像を見るだけでは得られない、「体験」を通じた深い商品理解と購買意欲の向上につながります。

また、メタバースは、これまでアプローチが難しかった新しい顧客層、特にデジタルネイティブである若年層への強力な訴求力を持ちます。彼らはオンラインでのコミュニケーションや自己表現に慣れ親しんでおり、メタバースを自然な活動の場として受け入れます。ゲーム型メタバース内で自社ブランドのアイテムを展開したり、人気クリエイターとコラボレーションしたりすることで、効果的にブランド認知を高め、未来の顧客を育成できます。

さらに、メタバースは地理的な制約を完全に排除します。日本国内の企業であっても、メタバース上に拠点を設けることで、世界中の潜在顧客に対してダイレクトにアプローチできます。これにより、海外進出のハードルが劇的に下がり、グローバルなビジネスチャンスが大きく広がります。バーチャルイベントやバーチャル店舗は、新たな収益源を生み出すだけでなく、企業の革新性をアピールする絶好の機会にもなるのです。

② 物理的な制約を超えたコミュニケーションの活性化

メタバースがもたらすもう一つの大きなメリットは、場所や時間の制約を超えた、質の高いコミュニケーションを実現できる点です。これは、社内コミュニケーションと社外(顧客やパートナー)コミュニケーションの両方において、大きな変革をもたらします。

社内コミュニケーションにおいては、リモートワークの普及によって生じた課題を解決する切り札となり得ます。ビデオ会議は計画された議論には有効ですが、オフィスで自然発生していた雑談や気軽な相談といった、偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)を再現するのは困難です。これが続くと、チームの一体感が希薄になったり、イノベーションの種が生まれにくくなったりする恐れがあります。

バーチャルオフィスを導入すれば、社員はアバターとして同じ空間を共有し、同僚の存在を常に感じることができます。アバターを相手のデスクに近づけるだけで会話が始まるようなプラットフォームを使えば、「ちょっといいですか?」という声かけが気軽に行え、円滑な情報共有やアイデア交換が促進されます。アバターを介することで心理的なハードルが下がり、内気な人でも発言しやすくなるという効果も報告されています。

社外とのコミュニケーションにおいても、メタバースは強力なツールです。大規模なカンファレンスやセミナーをメタバースで開催すれば、参加者は渡航費や宿泊費をかけることなく、世界中から参加できます。参加者同士がアバターで交流し、ネットワーキングを深めることも可能です。これは、従来のウェビナー(オンラインセミナー)よりも遥かに高い一体感と満足度を生み出します。

重要なのは、メタバースがテキストや音声だけでは伝わらない非言語的なコミュニケーションを補完する点です。身振り手振り、相手との距離感、空間内での立ち位置といった情報が加わることで、より豊かで人間らしい意思疎通が可能になり、相互理解と信頼関係の構築を強力に後押しします。

③ イベント開催やオフィス運営のコスト削減

メタバースの活用は、新たな価値を創造するだけでなく、既存のコストを大幅に削減する効果も期待できます。特に、イベント開催とオフィス運営の2つの領域でそのメリットは顕著です。

まず、イベント開催においては、物理的な会場に関連するコストを根本からなくすことができます。大規模な展示会や国際会議を開催する場合、通常は会場のレンタル費用、ブースの設営・装飾費、音響・照明機材のレンタル費、運営スタッフの人件費など、莫大な費用が発生します。参加者側にも、交通費や宿泊費といった負担がかかります。

メタバース上でイベントを開催すれば、これらの物理的なコストはほぼゼロになります。プラットフォームの利用料やコンテンツ制作費はかかりますが、多くの場合、リアルイベントの開催費用と比較して大幅にコストを抑制できます。さらに、一度作成したバーチャル会場やコンテンツは、再利用や改変が容易であるため、複数回のイベント開催におけるコストパフォーマンスはさらに高まります。

次に、オフィス運営におけるコスト削減です。バーチャルオフィスを全面的に導入し、物理的なオフィスを縮小または撤廃すれば、都心の一等地の高額な賃料や、光熱費、通勤手当といった固定費を大幅に削減できます。これは、企業の財務体質を強化し、その分のリソースを事業開発や人材育成といった、より戦略的な分野に再投資することを可能にします。

もちろん、すべての業務がメタバースで完結するわけではありませんが、ハイブリッドワーク(リモートと出社の組み合わせ)の一環としてバーチャルオフィスを活用するだけでも、オフィスの省スペース化によるコスト削減効果は見込めます。

このように、メタバースは新たな収益機会の創出とコスト削減を同時に実現するポテンシャルを持っており、企業の競争力を根本から高める戦略的な一手となり得るのです。

メタバースサービス導入前の3つの注意点

メタバースがもたらすメリットは大きい一方で、その導入には慎重な検討と準備が必要です。「流行っているから」という安易な理由で飛びつくと、期待した効果が得られないばかりか、予期せぬトラブルに見舞われる可能性もあります。ここでは、メタバースサービスを導入する前に必ず押さえておくべき3つの注意点を解説します。

① 開発や運用に専門知識とコストが必要

メタバース導入における最初のハードルは、専門的な知識と相応のコストが必要になる点です。手軽に始められるサービスも増えていますが、ビジネスとして本格的に活用しようとすると、一定の投資は避けられません。

まず、オリジナルのメタバース空間をゼロから構築する場合、高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。空間をデザインする3DCGデザイナー、システムを構築するエンジニア(特にUnreal EngineやUnityといったゲームエンジンの経験者)、プロジェクト全体を管理するディレクターなど、専門チームの編成が必要となります。これらの人材を自社で確保するのは容易ではなく、多くの場合、外部の開発会社に委託することになります。その際の開発費用は、規模や要件にもよりますが、数百万円から数千万円規模になることも珍しくありません。

既存のプラットフォームを利用する場合でも、専門知識が不要というわけではありません。自社のブランドイメージに合わせて空間をカスタマイズしたり、イベントを企画・運営したり、ユーザーコミュニティを盛り上げたりするためには、メタバースの特性を理解した企画・運用スキルが求められます。また、VRヘッドセットなどの専用機材を導入する場合は、その購入費用も発生します。

コスト面では、初期の開発・導入費用だけでなく、継続的に発生するランニングコストも考慮しなければなりません。プラットフォームの月額利用料、コンテンツの更新費用、コミュニティマネージャーの人件費など、運用フェーズでかかる費用を事前に見積もり、投資対効果(ROI)を冷静に評価することが重要です。

② 導入目的が曖昧だと効果が出にくい

メタバース導入で最も陥りやすい失敗が、「導入すること自体が目的化」してしまうケースです。「なぜメタバースを導入するのか」「メタバースで何を達成したいのか」という目的が曖昧なままでは、効果的な活用は望めません。

例えば、「社内コミュニケーションの活性化」が目的なら、重視すべきは手軽さや日常的な使いやすさであり、2Dのバーチャルオフィスツールが適しているかもしれません。一方で、「新規顧客の獲得」が目的なら、多くのユーザーが集まるゲーム型メタバースでのプロモーションや、没入感の高いリッチなブランド体験を提供できる3D空間の構築が有効でしょう。

導入を検討する最初のステップとして、以下の点を徹底的に議論し、明確化することが不可欠です。

- 課題(Problem): 現在、自社が抱えている課題は何か?(例:リモートワークで一体感が薄れている、若年層にブランドがリーチできていない)

- 目的(Objective): メタバースでその課題をどう解決し、何を達成したいのか?(例:偶発的な会話を増やしてチームワークを向上させる、新たなファンを獲得する)

- ターゲット(Target): 誰に、どのような体験を届けたいのか?(例:全社員、10代〜20代のゲームユーザー)

- ゴール(Goal)/ KPI(重要業績評価指標): 成功をどのように測定するのか?(例:バーチャルオフィスへの平均ログイン時間、イベントの参加者数、バーチャルアイテムの販売数)

これらの目的設定が曖昧なままでは、適切なプラットフォームを選定できず、コンテンツの内容も的外れなものになってしまいます。結果として、「作って終わり」の状態になり、誰も訪れないゴーストタウンのようなメタバース空間が残るだけ、ということになりかねません。メタバースはあくまで課題解決のための「手段」であるという認識を、関係者全員で共有することが成功の鍵です。

③ セキュリティ対策が重要になる

メタバースはインターネット上の仮想空間であるため、現実世界と同様、あるいはそれ以上に多様なリスクが存在します。特にビジネスで利用する場合、セキュリティ対策は最重要課題の一つです。対策を怠ると、企業の信用を失墜させる重大なインシデントにつながる可能性があります。

考慮すべきセキュリティリスクは多岐にわたります。

- 不正アクセス・アカウント乗っ取り: 悪意のある第三者が社員や顧客のアカウントに不正にログインし、機密情報を盗んだり、なりすまして不適切な発言を行ったりするリスク。

- 情報漏洩: 会議での会話内容や共有された機密資料、顧客の個人情報などが外部に漏洩するリスク。

- ハラスメント・迷惑行為: 仮想空間内でのアバターに対するつきまとい、暴言、不適切なコンテンツの表示といったハラスメント行為。企業のブランドイメージを大きく損なう可能性があります。

- サイバー攻撃: プラットフォーム自体を狙ったDDoS攻撃などにより、サービスが停止してしまうリスク。

- 法的・倫理的問題: 仮想空間内のアバターやアイテムに関する著作権や肖像権、NFT取引における詐欺やマネーロンダリングなど、法整備が追いついていない領域でのトラブル。

これらのリスクに対応するため、プラットフォーム選定の段階で、提供されているセキュリティ機能を徹底的に確認する必要があります。二要素認証、IPアドレスによるアクセス制限、通信の暗号化、監査ログの取得、ハラスメント行為を報告・ブロックする機能などが備わっているかは、最低限確認すべき項目です。

また、ツール側の対策だけでなく、利用者側のリテラシー向上も不可欠です。社内向けの利用ガイドラインを策定し、パスワードの適切な管理方法や、機密情報の取り扱い、ハラスメントへの対処法などについて、定期的な研修を行うことが重要です。万が一インシデントが発生した際の対応フローを事前に定めておくことも、被害を最小限に食い止めるために欠かせません。

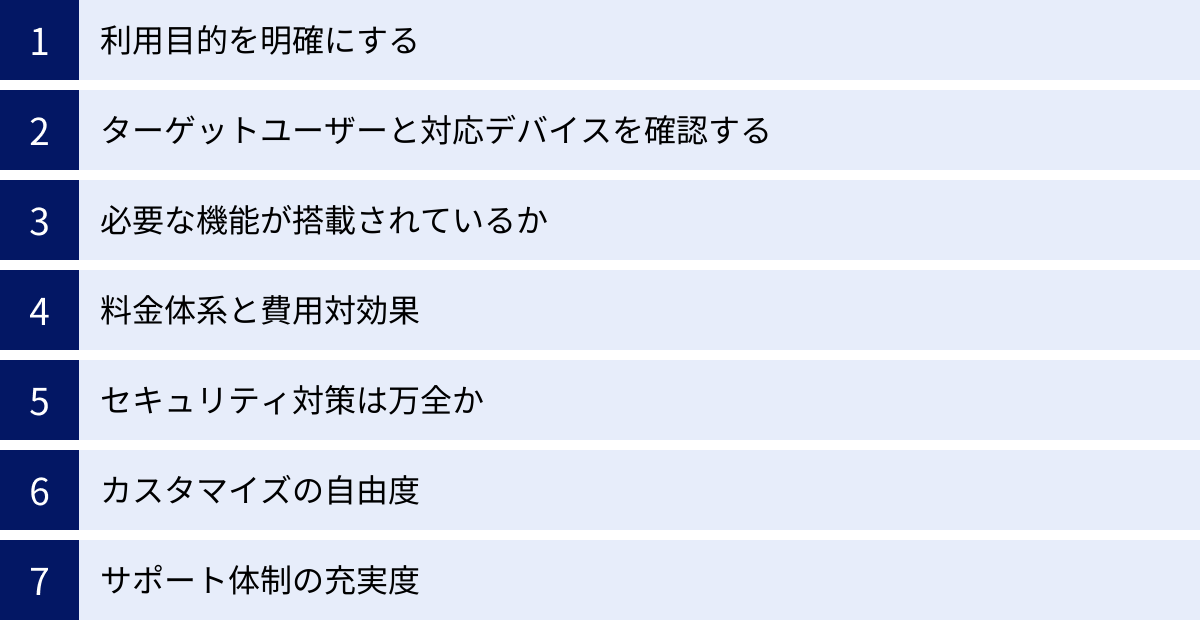

失敗しないメタバースサービスの選び方7つのポイント

数多くのメタバースサービスの中から、自社の目的や要件に最適な一つを見つけ出すのは簡単なことではありません。デザインの好みや料金の安さだけで選んでしまうと、導入後に「必要な機能がなかった」「ターゲットユーザーが使ってくれない」といった問題に直面しかねません。ここでは、失敗しないためのメタバースサービスの選び方を、7つの具体的なポイントに絞って解説します。

① 利用目的を明確にする

すべての選定基準の土台となるのが、この「利用目的の明確化」です。 前の章でも触れましたが、これが最も重要なポイントであるため、改めて強調します。「何のためにメタバースを使うのか」が具体的であればあるほど、選択肢は自然と絞られていきます。

例えば、以下のように目的を具体的に定義してみましょう。

- 社内コミュニケーション活性化: 「リモートワーク中の偶発的な雑談を増やしたい」→ アバターを近づけるだけで会話が始まる2Dバーチャルオフィス(oVice, Gatherなど)が候補に。

- 大規模なオンラインカンファレンス開催: 「数千人規模の参加者を集め、基調講演や分科会、ネットワーキングを行いたい」→ 大人数同時接続に強く、イベント機能が豊富なプラットフォーム(Virbela, V-expoなど)が候補に。

- 若年層向けブランドプロモーション: 「ゲームに親しんだZ世代に、楽しみながらブランドを体験してほしい」→ ユーザー数が多く、UGCが活発なゲーム型メタバース(Roblox, Fortniteなど)でのコンテンツ展開が候補に。

- 製品のバーチャルショールーム: 「高価な工業製品を、顧客がリアルな質感で確認できるようにしたい」→ 高精細な3Dモデルを表示でき、VRにも対応したプラットフォーム(Spatial, FrameVRなど)が候補に。

このように、「誰が(Who)」「何のために(Why)」「何をするのか(What)」を具体的に描くことで、必要な機能やプラットフォームの特性が見えてきます。

② ターゲットユーザーと対応デバイスを確認する

次に重要なのが、「誰に使ってもらいたいか」というターゲットユーザーの視点です。ターゲットユーザーのITリテラシーや、普段利用しているデバイスを考慮せずにプラットフォームを選ぶと、利用のハードルが高すぎて誰も参加してくれない、という事態に陥ります。

確認すべきは、プラットフォームの対応デバイスと要求スペックです。

- PC(Windows/Mac): 多くのプラットフォームが対応していますが、グラフィック性能が高い3Dメタバースの場合、高性能なゲーミングPCでないと快適に動作しないことがあります。ビジネス利用で全社員に展開する場合、全員のPCスペックが要件を満たしているか確認が必要です。

- スマートフォン(iOS/Android): 若年層や一般消費者をターゲットにする場合、スマホ対応はほぼ必須です。手軽にアクセスできる反面、PCやVRに比べて操作性や表現力に制限があります。

- VRヘッドセット: 最高の没入感を提供できますが、デバイスの所有者がまだ限られています。特定のVR体験を提供したい場合を除き、VRがなくても参加できる「マルチデバイス対応」のプラットフォームを選ぶのが無難です。

- Webブラウザ: 専用アプリのインストールが不要で、URLをクリックするだけで参加できるため、最も手軽なアクセス方法です。初めてメタバースに触れるユーザーが多いイベントなどでは、ブラウザ対応が大きな強みになります。

ターゲットユーザーがストレスなく利用できるデバイスは何かを考え、それに合ったプラットフォームを選びましょう。

③ 必要な機能が搭載されているか

利用目的に沿って、具体的にどのような機能が必要になるかをリストアップし、各プラットフォームがそれらの機能を標準で搭載しているか、あるいはオプションやカスタマイズで実現可能かを確認します。

ビジネス利用でよく必要とされる機能の例:

- コミュニケーション機能: ボイスチャット、テキストチャット、ビデオ通話、プライベート会話エリア

- コラボレーション機能: 画面共有、ホワイトボード、ファイル共有、3Dモデル表示

- アバター機能: アバターのカスタマイズ、表情の表現、ジェスチャー

- 空間カスタマイズ機能: レイアウト変更、ロゴやポスターの設置、オリジナル空間のアップロード

- イベント管理機能: 参加者管理、アンケート、Q&A、ステージ配信

- 分析機能: 滞在時間、訪問エリア、クリック数などのデータ分析

- 決済機能: 空間内で商品やチケットを販売するためのEC連携や決済システム

すべての機能が揃っている必要はありません。自社の目的にとって「Must(必須)」の機能と、「Want(あれば嬉しい)」の機能を整理し、優先順位をつけて比較検討することが重要です。

④ 料金体系と費用対効果

メタバースの導入にはコストがかかります。料金体系はサービスによって大きく異なるため、表面的な価格だけでなく、その内訳をしっかり理解する必要があります。

- 初期費用: 空間の初期構築やデザインにかかる費用。

- 月額・年額利用料: プラットフォームのライセンス費用。同時接続ユーザー数や利用する機能によって変動するプランが多いです。

- 従量課金: イベントの参加者数やデータの転送量に応じて追加費用が発生する場合があります。

- カスタマイズ費用: 標準機能にない独自の機能を追加開発する場合の費用。

単純な価格比較だけでなく、「そのコストを支払うことで、どのようなリターン(メリット)が得られるのか」という費用対効果(ROI)の視点で評価することが不可欠です。「①利用目的」で設定したゴールを達成できるのであれば、多少高額であっても投資する価値はあるかもしれません。逆に、安価でも目的を達成できなければ、その投資は無駄になってしまいます。複数のサービスから見積もりを取り、機能と価格のバランスが最も良いものを選びましょう。

⑤ セキュリティ対策は万全か

特に法人利用の場合、セキュリティは妥協できないポイントです。企業の機密情報や顧客の個人情報を扱う可能性があるため、プラットフォームが提供するセキュリティレベルを厳しくチェックする必要があります。

確認すべき項目:

- 認証機能: 二要素認証(2FA)、シングルサインオン(SSO)など、不正ログインを防ぐ仕組み。

- アクセス制御: IPアドレス制限や、特定のユーザーのみが入室できるプライベート空間の設定。

- データ保護: 通信や保存データの暗号化。

- 監視・管理機能: 管理者向けのダッシュボードや、ユーザーの行動ログ(監査ログ)の取得。

- 迷惑行為対策: ユーザーの報告(レポート)機能やブロック機能。

サービス提供企業のプライバシーポリシーやセキュリティに関するドキュメントを確認し、自社のセキュリティ基準を満たしているかを判断しましょう。

⑥ カスタマイズの自由度

自社のブランドイメージを表現したり、独自の体験を提供したりするためには、空間やアバターのカスタマイズ性が重要になります。

- 空間のカスタマイズ: 用意されたテンプレートを選ぶだけでなく、壁紙や家具の色を変えたり、自社のロゴやポスターを自由に配置したりできるか。さらに、Blenderなどの3Dモデリングソフトで作成したオリジナルの空間データをアップロードできるか。

- アバターのカスタマイズ: プリセットのアバターだけでなく、顔のパーツや服装、髪型などを細かく調整できるか。VRM形式など、外部で作成したオリジナルアバターを持ち込めるか。

- 機能の拡張性: API(Application Programming Interface)やSDK(Software Development Kit)が提供されており、外部システムと連携したり、独自の機能を開発したりできるか。

どこまでオリジナリティを出したいかによって、求めるべきカスタマイズのレベルは変わります。手軽に始めたいならテンプレートで十分ですが、他社との差別化を図りたい場合は、自由度の高いプラットフォームを選ぶ必要があります。

⑦ サポート体制の充実度

最後に、導入時や運用中に問題が発生した際に、迅速かつ適切なサポートを受けられるかも重要な選定ポイントです。特に海外製のプラットフォームを利用する場合は、日本語でのサポートの有無が大きな違いを生みます。

- ドキュメント・マニュアル: 日本語のヘルプページやチュートリアルが整備されているか。

- 問い合わせ窓口: メールやチャット、電話で日本語の問い合わせに対応してくれるか。

- 導入支援: 初期設定や空間構築をサポートしてくれる専任の担当者がつくか(有償の場合が多い)。

- コミュニティ: ユーザー同士が情報交換できるフォーラムやDiscordサーバーなどが存在するか。活発なコミュニティは、公式サポートだけでは得られない実践的なノウハウの宝庫です。

トライアル期間などを活用して、実際にサポートに問い合わせてみたり、コミュニティの様子を覗いてみたりするのも、サポート品質を判断する上で有効な方法です。

【オープンワールド・ゲーム型】おすすめメタバースサービス10選

オープンワールド・ゲーム型のメタバースは、広大な世界を自由に探索・創造し、エンターテインメントを通じて他者と繋がることができるプラットフォームです。多くは独自の経済圏を持ち、新たなクリエイターエコノミーの舞台となっています。ここでは、特に注目度の高い10のサービスを厳選して紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 主な対応デバイス | 料金 |

|---|---|---|---|

| The Sandbox | ボクセルアートのUGCプラットフォーム。土地(LAND)を所有し、ゲームやアセットを制作・収益化。 | PC (Windows) | 基本無料(アイテム・LAND売買は有料) |

| Decentraland | イーサリアム基盤の分散型メタバース。DAOによる運営。ユーザーがコンテンツを所有・管理。 | PC(ブラウザ) | 基本無料(アイテム・LAND売買は有料) |

| Roblox | 若年層に絶大な人気。ユーザーがゲームを制作・公開できるUGCプラットフォーム。 | PC, スマホ, Xbox, PlayStation, Meta Quest | 基本無料(ゲーム内通貨Robux) |

| Fortnite | バトルロイヤルに加え、クリエイティブモードやライブイベントなど多彩なコンテンツを提供。 | PC, スマホ, PlayStation, Xbox, Switch | 基本無料(アイテム課金) |

| Axie Infinity | 「Play to Earn」の代表格。モンスター(アクシー)を育成・対戦・売買。 | PC, Android, iOS | 初期投資が必要(アクシー購入) |

| ZEPETO | 3Dアバターの着せ替えや交流がメイン。ファッションブランドとのコラボが豊富。 | スマホ (iOS, Android) | 基本無料(アイテム課金) |

| Star Atlas | Solanaブロックチェーン基盤の次世代宇宙MMO。映画品質のグラフィックが特徴。 | PC (Windows) | 開発中(ミニゲーム等はプレイ可) |

| Illuvium | イーサリアム基盤のオープンワールドRPG。高品質なモンスター収集・対戦ゲーム。 | PC (Windows) | 基本無料(アイテム売買等は有料) |

| My Neighbor Alice | ほのぼのとした世界観のマルチプレイヤー農場経営ゲーム。土地やアイテムがNFT。 | PC (Windows) | 未定(早期アクセス段階) |

| 原神 (Genshin Impact) | 美麗なオープンワールドRPG。マルチプレイで友人との探索やコミュニケーションが可能。 | PC, スマホ, PlayStation | 基本無料(アイテム課金) |

① The Sandbox

The Sandboxは、イーサリアムブロックチェーンを基盤とした、ユーザー主導のゲームプラットフォームです。「マインクラフト」のようなボクセル(立方体のブロック)で構成された世界が特徴で、ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地を所有し、その上にオリジナルのゲームやジオラマ、アートギャラリーなどを自由に建設できます。専門知識がなくても直感的に扱える無料の制作ツール「VoxEdit」と「Game Maker」が提供されており、誰でもクリエイターになれるのが大きな魅力です。制作したアセットやゲーム体験はNFTとしてマーケットプレイスで販売でき、暗号資産「SAND」による収益化が可能です。

② Decentraland

Decentralandもイーサリアムブロックチェーン上で構築された、最初期の分散型メタバースの一つです。The Sandboxと同様に、ユーザーはLAND(土地)やウェアラブル(アバターの服飾品)などをNFTとして所有・売買できます。最大の特徴は、DAO(分散型自律組織)によって運営されている点です。プラットフォームのアップデートやルール変更などは、ガバナンストークン「MANA」の保有者による投票によって決定され、中央集権的な管理者が存在しません。真にユーザーが主権を持つ仮想世界の実現を目指しています。

③ Roblox

Robloxは、特に10代の若者を中心に世界中で爆発的な人気を誇るオンラインゲーミングプラットフォームです。単なる一つのゲームではなく、ユーザーが「Roblox Studio」というツールを使って独自のゲームを開発し、それを他のユーザーと共有できる「ゲームのプラットフォーム」であることが最大の特徴。公開されたゲームは数千万種類にものぼり、ユーザーは無限に近い遊びの選択肢を持っています。プラットフォーム内で流通する仮想通貨「Robux」は、現実の通貨に換金することも可能で、人気のゲーム開発者は年間数億円を稼ぐケースもあり、巨大なクリエイターエコノミーを形成しています。

④ Fortnite

Epic Gamesが開発したFortniteは、バトルロイヤルゲームの金字塔として知られていますが、その枠を超えてメタバースへと進化を続けています。バトルを楽しむ「バトルロイヤル」モードの他に、ユーザーが自由に島を設計できる「クリエイティブ」モード、有名アーティストのバーチャルライブや映画の上映会が開催される「パーティーロイヤル」モードなど、多様な体験を提供しています。圧倒的なグラフィック品質と、グローバルな有名ブランドやIPとの積極的なコラボレーションが強みで、常に新しい話題を提供し続けるエンターテインメント空間です。

⑤ Axie Infinity

Axie Infinityは、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」というムーブメントを世界に知らしめた、ベトナム発のブロックチェーンゲームです。「アクシー」と呼ばれるNFT化されたモンスターを収集・育成し、チームを組んで対戦させます。対戦に勝利すると、暗号資産「SLP」を獲得でき、これを取引所で換金することで収益を得られます。新興国では、ゲームプレイを本業とするプレイヤーも現れ、社会現象となりました。ゲームと金融(GameFi)が融合した新しい経済圏の代表例として注目されています。

⑥ ZEPETO

ZEPETOは、韓国のNAVER Zが運営する、スマートフォン向けの3Dアバターソーシャルアプリです。ユーザーは自分にそっくりな、あるいは理想のキャラクターアバターを簡単に作成でき、仮想空間内で他のユーザーと交流したり、写真を撮ったり、ミニゲームで遊んだりして楽しめます。最大の魅力は豊富なファッションアイテムで、GUCCIやDiorといったハイブランドから、アニメキャラクターまで、多種多様なコラボアイテムが提供されており、アバターの着せ替えを通じて自己表現を楽しめます。

⑦ Star Atlas

Star Atlasは、次世代のブロックチェーンとして注目される「Solana」を基盤に開発が進められている、壮大な宇宙戦略MMO(大規模多人数同時参加型オンライン)ゲームです。Unreal Engine 5を採用した映画品質のリアルタイムグラフィックスが大きな特徴で、プレイヤーは宇宙船を操り、広大な銀河を探索し、領土をめぐって他の勢力と競い合います。ゲーム内の宇宙船や土地、資源などはすべてNFTであり、プレイヤーが真に所有できます。まだ本格リリースには至っていませんが、その壮大な構想から大きな期待が寄せられています。

⑧ Illuvium

Illuviumは、イーサリアムのレイヤー2ソリューションであるImmutable X上で構築された、オープンワールドRPGです。プレイヤーは謎の惑星を探索し、「Illuvial」と呼ばれる美しいモンスターを捕獲・育成してバトルに挑みます。捕獲したIlluvialはNFTとしてプレイヤーの資産となり、マーケットプレイスで売買が可能です。AAA級(大作級)と評される高品質なグラフィックと戦略性の高いオートバトルシステムを特徴としており、本格的なゲーム体験とブロックチェーンの経済性を両立させることを目指しています。

⑨ My Neighbor Alice

My Neighbor Aliceは、ほのぼのとした世界観が魅力のマルチプレイヤー農場経営ブロックチェーンゲームです。プレイヤーはアリスや他の隣人たちと交流しながら、仮想の島を購入し、作物を育てたり、動物の世話をしたり、様々なアイテムをクラフトしたりして、自分だけの土地を飾り付けていきます。土地やゲーム内アイテムはNFTであり、マーケットプレイスで取引できます。ブロックチェーンゲームの複雑さを感じさせない、親しみやすいデザインとゲームプレイで、幅広い層のユーザーにアピールすることを目指しています。

⑩ 原神(Genshin Impact)

中国のmiHoYoが開発した「原神」は、厳密にはブロックチェーンゲームではありませんが、その特性からメタバースの一つとして語られることが多いオープンワールドRPGです。アニメ調の美麗なグラフィックで描かれた広大な世界「テイワット」を自由に冒険できます。基本はソロプレイですが、マルチプレイ機能を使えば、友人と一緒に同じ世界に入り、強敵に挑んだり、景色を楽しんだりと、コミュニケーションの場としても機能します。完成度の高い仮想世界体験は、今後のメタバースのあり方を考える上で重要な示唆を与えています。

【コミュニケーション・SNS型】おすすめメタバースサービス10選

コミュニケーション・SNS型のメタバースは、ゲームのような明確な目的よりも、ユーザー同士の自由な交流やコミュニティ形成を重視したプラットフォームです。アバターを介して、現実世界とは異なる自己を表現し、新たな人間関係を築く場として多くのユーザーに利用されています。

| サービス名 | 特徴 | 主な対応デバイス | 料金 |

|---|---|---|---|

| VRChat | 世界最大級のソーシャルVRプラットフォーム。圧倒的な自由度でユーザー作成のワールド・アバターが豊富。 | PC, Meta Quest | 基本無料(有料プランあり) |

| cluster | 国産でスマホからも手軽に参加可能。大規模バーチャルイベントの実績が多数。 | PC, スマホ, Meta Quest | 基本無料 |

| ZEP | 2Dドット絵のバーチャルスペース。ビデオ通話やミニゲームが充実し、ビジネス利用も多い。 | PC(ブラウザ), スマホアプリ | 基本無料(有料プランあり) |

| Neos VR | 究極の自由度を誇るメタバース。プログラミングに近いレベルでの空間・アイテム創造が可能。 | PC (VR必須) | 基本無料(Patreon支援) |

| Rec Room | ゲームで遊ぶ・作るが中心のソーシャルアプリ。クロスプラットフォーム対応で幅広いユーザー層。 | PC, スマホ, PlayStation, Xbox, Meta Quest | 基本無料(アイテム課金) |

| STYLY | VR/AR/MRコンテンツを制作・配信できるクリエイティブプラットフォーム。アートやファッション分野に強い。 | PC, スマホ, Meta Quest, Nreal | 基本無料(有料プランあり) |

| ambr | 国産のハイクオリティVRメタバース。限定的なアクセスで高品質な体験を提供。 | Meta Quest | アプリごとに異なる |

| REALITY | スマホ向けアバターライブ配信アプリ。誰でも簡単にアバターで配信者になれる。 | スマホ (iOS, Android) | 基本無料(アプリ内課金) |

| HIKKY | 世界最大級のVRイベント「バーチャルマーケット」を主催。法人向けメタバース開発も手掛ける。 | – | (開発・出展は個別見積もり) |

| VIVERSE | VRデバイスメーカーHTCが提供。VIVEシリーズとの連携が強く、ビジネスやアートなど多目的。 | PC, スマホ, Meta Quest, VIVE | 基本無料(有料コンテンツあり) |

① VRChat

VRChatは、その名の通りVR空間でのチャット・交流を主目的とした、世界で最もユーザー数の多いソーシャルVRプラットフォームの一つです。最大の特徴は、ユーザーが作成したコンテンツ(UGC)によって成り立っている点にあります。世界中のクリエイターが作成した無数の「ワールド」(仮想空間)と「アバター」がアップロードされており、ユーザーはそれらを自由に行き来し、利用できます。SF的な未来都市、静かな日本の神社、ファンタジーな酒場など、想像できるあらゆる空間が存在し、その日の気分に合わせて訪れる場所を選べます。非常に自由度が高い反面、初心者は何をしていいか戸惑うこともありますが、そのカオスな魅力が多くのユーザーを惹きつけています。

② cluster

clusterは、日本発のメタバースプラットフォームで、「バーチャルSNS」を標榜しています。VRChatに比べて、よりイベント開催に特化した機能が充実しており、渋谷や秋葉原を模した公式のバーチャル空間での大規模音楽ライブやカンファレンスが数多く開催されています。スマートフォンやPCからでも手軽に参加できるアクセシビリティの高さが強みで、VRデバイスを持っていないライトユーザーも取り込みやすい設計になっています。法人向けのイベント開催プランも充実しており、日本の多くの企業に活用されています。

③ ZEP

ZEPは、韓国発の2Dメタバースプラットフォームです。レトロゲームを彷彿とさせる可愛らしいドット絵のグラフィックが特徴で、Webブラウザから手軽にアクセスできます。アバターを他のユーザーに近づけると自動的にビデオ通話が始まる直感的なインターフェースで、リモートワーク中のバーチャルオフィスや、オンライン懇親会、授業などでの活用が急速に広がっています。空間内にミニゲームやYouTube動画プレイヤーなどを埋め込むこともでき、コミュニケーションを活性化させるための様々な仕掛けが用意されています。

④ Neos VR

Neos VRは、「メタバースそのものをメタバースの中で創造する」というコンセプトを掲げる、究極の自由度を追求したプラットフォームです。VRChat以上にシステムへのアクセスレベルが深く、ユーザーは視覚的なプログラミングツール(LogiX)を使って、ワールドの物理法則を変えたり、複雑な機能を持つアイテムをゼロから作り上げたりできます。その自由度の高さから、習熟するには相応の学習が必要ですが、他のプラットフォームでは不可能な、全く新しい体験を創造できるポテンシャルを秘めており、熱心なクリエイターコミュニティに支えられています。

⑤ Rec Room

Rec Roomは、遊びを通じて人々が繋がることをコンセプトにしたソーシャルVRアプリです。ペイントボール、ドッジボール、脱出ゲームといった公式のゲームルームで遊んだり、ユーザーが作成した無数のオリジナルゲームをプレイしたりできます。VRデバイスだけでなく、PC、スマートフォン、PlayStation、Xboxなど、非常に多くのプラットフォームに対応(クロスプラットフォーム)しているのが大きな特徴で、デバイスの垣根を越えて友人と一緒に遊ぶことができます。明るくポップな世界観で、幅広い年齢層に受け入れられています。

⑥ STYLY

STYLYは、アーティストやクリエイターのためのVR/AR/MRクリエイティブプラットフォームです。プログラミングの知識がなくても、Webブラウザ上のツールを使って、3Dモデルや画像、動画などを組み合わせ、魅力的なXR(クロスリアリティ)コンテンツを制作・配信できます。特に、ファッションや音楽、映像、インスタレーションアートといった分野との親和性が高く、クリエイターが自身の作品を新たな形で表現・発表する場として活用されています。制作された空間は、VRヘッドセットやスマートフォンアプリを通じて体験できます。

⑦ ambr

ambrは、「仮想世界での体験が、人の心を動かし、現実世界に彩りを与える」ことを目指す、日本発のハイクオリティなVRメタバースです。誰でも自由にワールドを作れるオープンな形式ではなく、特定のIP(知的財産)やコミュニティのための特別な仮想空間「ルーム」を、高い品質で制作・提供するアプローチを取っています。これまでに、人気アニメとのコラボ空間や、特定のファンが集う限定的なバーチャルライブなどを手掛けており、クローズドでプレミアムな体験を提供することに強みを持っています。

⑧ REALITY

REALITYは、スマートフォン一つで誰でも簡単にバーチャルライブ配信ができるアプリです。ユーザーはまず、非常に自由度の高いアバターメイキング機能で、自分好みのアバターを作成します。そして、作成したアバターの姿で、他のユーザーに向けてライブ配信を行ったり、他の人の配信を視聴してコメントやギフトで応援したりできます。VTuberのような体験を、特別な機材なしで手軽に実現できるのが最大の魅力で、顔出しせずに自己表現やファンとの交流を楽しみたいというニーズに応えています。

⑨ HIKKY

HIKKYは、特定のプラットフォーム名ではなく、メタバース関連のソリューションを提供する日本の企業です。同社が主催する世界最大級のVRイベント「バーチャルマーケット」は、VRChatなどを舞台に年2回開催され、100万人以上が来場する巨大イベントに成長しています。国内外の有名企業が多数出展し、バーチャル空間での商品展示や販売を行っています。また、その知見を活かし、法人向けに独自のメタバース空間を構築するサービス「Vket Cloud」も提供しています。

⑩ VIVERSE

VIVERSEは、VRヘッドセット「VIVE」シリーズで知られるHTC社が提唱・開発するメタバースのエコシステムです。特定のアプリやサービスを指すのではなく、様々なプラットフォームやサービスが相互に連携し合う、オープンなメタバースの実現を目指しています。ユーザーはアバター「VIVE Avatar」を使って、会議、ソーシャル、アート鑑賞、フィットネスなど、VIVERSEに対応した様々なワールドやアプリをシームレスに行き来できます。ハードウェアメーカーならではの、デバイスとの深い連携が強みです。

【ビジネス・イベント特化型】おすすめメタバースサービス15選

ビジネスシーンでの活用に特化したメタバースは、リモートワークの課題解決や、新しい形のイベント開催、効果的な研修など、企業の生産性向上と競争力強化に貢献します。ここでは、多様なニーズに応える15のビジネス・イベント特化型サービスを紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 主な対応デバイス |

|---|---|---|

| Horizon Workrooms | Meta社提供のVR会議室。リアルなアバターとホワイトボード機能が特徴。 | Meta Quest |

| Virbela | 大規模なバーチャルキャンパスやイベント会場を構築可能。数千人規模の同時接続に対応。 | PC (Windows, Mac) |

| oVice | 2Dのバーチャル空間。アバターを近づけるだけで会話が始まる気軽さが人気。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

| Gather | ドット絵風の2D空間。ゲーム要素が強く、カスタマイズ性が高い。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

| RISA | 国産のビジネス向け3Dメタバース。リアルなCG空間で会議や展示会が可能。 | PC (Windows) |

| Glue | VRコラボレーションツール。リアルなアバターと没入感の高い空間で共同作業。 | PC, Meta Quest |

| FrameVR | Webブラウザだけで動作する軽量な3D空間。アプリ不要で手軽に利用できる。 | PC, スマホ, VR(ブラウザ) |

| Spatial | VR/AR/Web対応のコラボレーションプラットフォーム。アートギャラリーからビジネスまで。 | PC, スマホ, Meta Quest, HoloLens |

| CYZY SPACE | 国産のブラウザベース3D空間。オフィスや展示会、ショールームなど用途が広い。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

| V-expo | オンライン展示会に特化したプラットフォーム。リード獲得や商談機能が充実。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

| XR CLOUD | NTTグループ提供。数万人規模の同時接続が可能な大規模イベント向けプラットフォーム。 | PC, スマホ, VR |

| REV WORLDS | 三越伊勢丹が提供する仮想都市。ショッピングとコミュニケーションを融合。 | スマホ (iOS, Android) |

| Vket Cloud | HIKKY開発。URLクリックだけでアクセスできるマルチプレイ3D空間を構築可能。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

| DOOR | NTT提供。無料で3D空間を作成・共有できる国産プラットフォーム。 | PC, スマホ, VR(ブラウザ) |

| ZIKU | 展示会・カンファレンスに特化。出展社と来場者のコミュニケーションを円滑にする機能。 | PC, スマホ(ブラウザ) |

① Horizon Workrooms

Meta社(旧Facebook)が提供するVR会議サービスです。Meta Questヘッドセットを装着して参加すると、同じ会議室にいるかのような高い臨場感でミーティングができます。リアルな表情を再現するアバター、手元の物理キーボードをVR内に表示する機能、無限に使える共有ホワイトボードなどが特徴。リモート参加者もビデオ通話で参加でき、ハイブリッドな働き方をサポートします。

② Virbela

Virbelaは、大学のキャンパスや企業のオフィス、大規模なイベント会場などをバーチャル空間に再現できるプラットフォームです。数千人、数万人が同時に一つの空間に参加できるスケーラビリティが最大の強み。基調講演を行う大講堂、分科会用の小会議室、出展ブースが並ぶ展示ホール、雑談できるラウンジなどを自由に配置でき、リアルな大規模イベントの体験をオンラインで再現します。

③ oVice

oViceは、日本で非常に人気の高い2Dバーチャルオフィスツールです。Webブラウザで動作し、オフィスを見下ろすような2Dマップ上で自分のアバターを動かします。最大の特徴は、他のアバターに近づくと自動的にマイクとカメラが繋がり、離れると切れるという直感的な仕様です。これにより、現実のオフィスで「ちょっといいですか?」と声をかけるような、気軽で偶発的なコミュニケーションが生まれやすくなります。

④ Gather

Gather(通称Gather Town)も、oViceと同様に2Dドット絵風のバーチャル空間を提供するサービスです。ゲームのような親しみやすいデザインと、高いカスタマイズ性が特徴で、ユーザーはマップエディターを使って自分たちだけのオフィスやイベント会場を自由にデザインできます。空間内にゲームや共同作業ツールを埋め込むこともでき、楽しみながらコミュニケーションやコラボレーションを促進します。

⑤ RISA

RISAは、日本のツリーデジタルが開発・提供するビジネス特化型の3Dメタバースプラットフォームです。リアルなCGで再現されたオフィスやカンファレンス会場、ショールームなどで、アバターを介した円滑なコミュニケーションを実現します。国内企業による開発・運営のため、日本語での手厚いサポートを受けられるのが大きなメリットです。

⑥ Glue

Glueは、フィンランド発のVRコラボレーションプラットフォームです。フォトリアルに近い高品質なアバターと、洗練されたデザインの仮想空間が特徴で、デザインレビューやブレインストーミング、研修といった、創造性が求められる共同作業に適しています。ホワイトボードや付箋、3Dモデルのインポートといった機能が充実しており、深い没入感の中でチームの生産性を高めます。

⑦ FrameVR

FrameVRは、専用アプリのインストールが一切不要で、Webブラウザだけで動作する手軽さが魅力の3Dコラボレーションツールです。URLを共有するだけで、PC、スマートフォン、VRヘッドセットなど、あらゆるデバイスから同じ3D空間にアクセスできます。画像や動画、PDF、3Dモデルなどを簡単に空間内に配置でき、小規模なミーティングやオンライン授業、ポートフォリオの展示などに最適です。

⑧ Spatial

Spatialは、もともとAR/VRデバイス向けのアートギャラリープラットフォームとしてスタートしましたが、現在ではWebブラウザにも対応し、ビジネスやイベントなど幅広い用途で利用されています。美しいデザインのテンプレート空間が豊富に用意されており、NFTアートの展示・販売から、企業の製品発表会、コミュニティの集会まで、スタイリッシュな仮想空間を簡単に構築できます。

⑨ CYZY SPACE

CYZY SPACEは、日本のNTTコミュニケーションズが提供するブラウザベースの3Dビジネスメタバースです。バーチャルオフィス、オンラインショールーム、イベント会場など、ビジネスの様々なシーンに対応したソリューションを提供。ユーザーの行動データを分析し、マーケティング施策や働き方改革に活かすことができるのも特徴です。

⑩ V-expo

V-expoは、オンライン展示会やハイブリッド展示会の開催に特化したプラットフォームです。出展社はバーチャルブースを構え、製品の資料や動画を展示できます。来場者はアバターでブースを訪れ、チャットやビデオ通話で出展社と直接コミュニケーションを取ることが可能です。名刺交換機能やリード(見込み客)情報の一括ダウンロードなど、商談創出に繋がる機能が充実しています。

⑪ XR CLOUD

XR CLOUDは、NTTグループのNTTコノキューが提供するメタバースプラットフォームです。NTTの通信技術を活かした安定性と、数万人規模の同時接続が可能な拡張性を強みとしています。スマートフォンやPCから手軽に参加でき、音楽ライブやスポーツ観戦、大規模カンファレンスなど、多様なバーチャルイベントの基盤として活用されています。

⑫ REV WORLDS

REV WORLDSは、大手百貨店の三越伊勢丹が提供する、スマートフォン向けの仮想都市プラットフォームです。新宿の街を再現した仮想空間の中に、バーチャル伊勢丹新宿店をはじめとする様々なお店や施設が存在します。ユーザーはアバターで買い物を楽しんだり、友人とチャットしたり、イベントに参加したりできます。リアルとバーチャルを融合させた新しいショッピング体験の提供を目指しています。

⑬ Vket Cloud

Vket Cloudは、「バーチャルマーケット」を主催するHIKKYが開発した、法人向けのメタバース開発エンジンです。最大の特徴は、URLをクリックするだけで、アプリのインストールなしにPCやスマートフォンのブラウザから直接アクセスできるマルチプレイ対応の3D空間を構築できる点です。これにより、ユーザーに負担をかけずに、多くの人にメタバース体験を届けることが可能になります。

⑭ DOOR

DOORは、NTTコノキューが提供する、もう一つの国産メタバースプラットフォームです。最大の特徴は、個人でも法人でも、無料でアカウントを作成し、オリジナルの3D空間を簡単に作成・公開できる点です。ブラウザベースで動作し、特別な知識がなくてもテンプレートやアップロードした素材を使って空間を構築できます。小規模なコミュニティの集会や、個人の作品展示などに気軽に利用できます。

⑮ ZIKU

ZIKUは、オンラインでの展示会やカンファレンス、セミナーの開催に特化した国産プラットフォームです。リアルイベントの体験をオンラインで再現することに注力しており、出展社と来場者が円滑にコミュニケーションを取るための機能が豊富です。アバターが近づくとプロフィールが表示されたり、ワンクリックで商談を申し込めたりと、ビジネスチャンスの最大化を支援します。

メタバースサービスの費用相場

メタバースを導入する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。費用は、利用するサービスの種類、目的、規模、カスタマイズの度合いによって大きく変動します。ここでは、メタバースサービスの費用感を掴むために、無料のサービスから有料サービスの料金体系までを解説します。

無料で利用できるサービス

驚くかもしれませんが、多くのメタバースサービスは、個人が基本的な機能を利用するだけであれば無料で始めることができます。

代表的な無料サービスとしては、以下のようなものが挙げられます。

- コミュニケーション・SNS型: VRChat, cluster, ZEPETO, REALITY

- ビジネス・イベント特化型(一部機能): DOOR, FrameVR(小規模利用), Horizon Workrooms(Meta Quest所有者)

- ゲーム型: Roblox, Fortnite

これらのサービスでは、アカウントを作成し、アバターで仮想空間に入り、他のユーザーとコミュニケーションを取るといった基本的な体験は、一切費用をかけずに行えます。まずは無料で利用できるサービスにいくつか触れてみて、メタバースがどのようなものかを体感してみるのがおすすめです。

ただし、無料での利用にはいくつかの制約が伴うことを理解しておく必要があります。例えば、ビジネス利用の場合、同時接続人数に上限があったり、商用利用が規約で禁止されていたり、セキュリティ機能が限定的であったりします。また、ゲーム型やSNS型では、アバターの特別な衣装やアイテムなどを手に入れるためには、アプリ内課金が必要になるのが一般的です。

有料サービスの料金体系

ビジネス目的で本格的にメタバースを活用する場合や、大規模なイベントを開催する場合には、有料のプランやサービスの利用が必須となります。有料サービスの料金は、主に「初期費用」「月額・年額利用料」「カスタマイズ・開発費用」の3つで構成されます。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 初期費用 | オリジナル空間のデザイン・制作、3Dモデルやアバターの作成、導入コンサルティングなどにかかる一回限りの費用。 | 数十万円 〜 数千万円以上 |

| 月額・年額利用料 | プラットフォームのライセンス費用。同時接続数や利用スペースの広さ、利用機能に応じたプランが一般的。 | 数万円/月 〜 数百万円/月 |

| カスタマイズ・開発費用 | 独自機能の追加、外部システム(CRM, ECサイト等)とのAPI連携など、特別な開発にかかる費用。 | 個別見積もり(数十万円〜) |

初期費用

初期費用は、ゼロからオリジナルのメタバース空間を構築する場合に高額になる傾向があります。例えば、自社のオフィスを忠実に再現したバーチャルオフィスや、ブランドの世界観を表現したオリジナルのバーチャル店舗を作る場合、3DCGデザイナーやエンジニアの人件費がかかるため、数百万円から数千万円規模のプロジェクトになることもあります。

一方で、oViceやGatherのような既存のプラットフォームで提供されているテンプレート空間を利用し、簡単なカスタマイズに留める場合は、初期費用がほとんどかからない、あるいは数十万円程度に抑えることも可能です。

月額・年額利用料

月額・年額利用料は、メタバースを継続的に利用するためのランニングコストです。料金体系はサービスによって様々ですが、主に以下の要素によって変動します。

- 同時接続ユーザー数: 一度に何人のユーザーがアクセスできるか。10人程度の小規模プランから、数千人規模の大規模プランまであります。

- スペースの広さ・数: 利用できる仮想空間の面積や、作成できる部屋の数。

- 利用できる機能: 高度なセキュリティ機能や分析機能などが、上位プランでのみ提供されることが多いです。

例えば、2Dバーチャルオフィスツールの場合、20〜30人規模の利用で月額数万円から10万円程度が相場です。大規模なイベントを開催する場合は、イベント期間中のみ高額なプランを契約するといった柔軟な利用方法もあります。

カスタマイズ・開発費用

標準機能だけでは目的を達成できない場合に発生するのが、カスタマイズ・開発費用です。例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 自社の顧客管理システム(CRM)と連携し、メタバース内での顧客の行動を記録したい。

- メタバース空間内で、自社のECサイトと連携した決済システムを導入したい。

- 特定の業務フローに合わせた独自のシミュレーションツールを開発したい。

これらの開発は個別見積もりとなり、要件の複雑さに応じて費用は大きく変動します。開発パートナーとなる企業と要件を詳細に詰め、正確な見積もりを取ることが重要です。

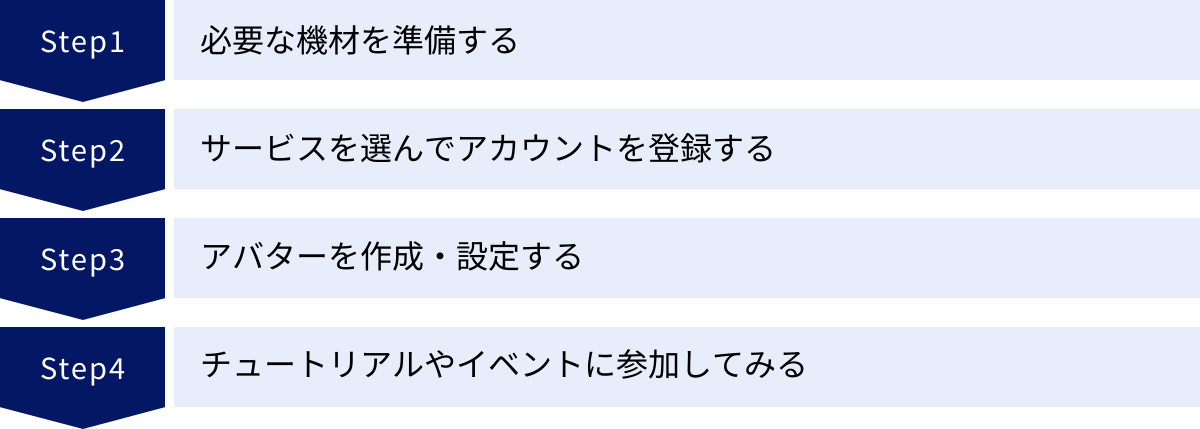

メタバースサービスの始め方・導入の4ステップ

「メタバースに興味はあるけれど、何から手をつけていいかわからない」という方のために、個人ユーザーがメタバースの世界に足を踏み入れるための基本的な4つのステップを解説します。法人での導入とは異なり、個人であればもっと気軽に、思い立ったその日から始めることができます。

① 必要な機材を準備する

メタバースを体験するために、必ずしも高価な専用機材が必要なわけではありません。多くのサービスは、皆さんが普段使っているデバイスで始めることができます。

パソコン・スマートフォン

現在リリースされているほとんどのメタバースサービスは、PC(Windows/Mac)またはスマートフォン(iOS/Android)に対応しています。特にclusterやZEPETO、REALITYといったサービスはスマートフォンでの利用がメインであり、アプリをダウンロードするだけですぐに始められます。

ただし、VRChatやThe Sandboxのようなグラフィックがリッチな3DメタバースをPCで快適に楽しむためには、ある程度のスペックが要求されます。具体的には、グラフィックボード(GPU)を搭載したゲーミングPCが推奨されることが多いです。利用したいサービスの公式サイトで、推奨される動作環境(スペック)を事前に確認しておきましょう。

VRゴーグル・ヘッドセット

メタバースの醍醐味である「没入感」を最大限に味わいたいのであれば、VRゴーグル(ヘッドセット)の導入がおすすめです。VRゴーグルを装着すると、視界が360°仮想空間に包まれ、まるで本当にその場にいるかのような感覚を体験できます。

現在、最もポピュラーでコストパフォーマンスが高いのが、Meta社の「Meta Quest」シリーズです。PCに接続しなくても単体で動作するスタンドアロン型なので、手軽に高品質なVR体験が可能です。VRChatやcluster、Horizon Workroomsなど、多くの主要なメタバースがMeta Questに対応しています。価格は数万円からと、以前に比べて手に入れやすくなっています。

② サービスを選んでアカウントを登録する

次に、自分の興味や目的に合ったメタバースサービスを選びます。

- ゲームが好きなら: Roblox, Fortnite

- 色々な人と自由に交流したいなら: VRChat, cluster

- アバターのおしゃれを楽しみたいなら: ZEPETO, REALITY

- クリエイティブな活動がしたいなら: The Sandbox, STYLY

どのサービスも、公式サイトやアプリストアから無料でアカウントを登録できます。登録にはメールアドレスが必要な場合が多いですが、GoogleやApple、X(旧Twitter)などのSNSアカウントと連携して簡単に登録できるサービスも増えています。利用規約やプライバシーポリシーをよく読み、同意した上で登録を進めましょう。

③ アバターを作成・設定する

アカウント登録が完了したら、次はいよいよ自分の分身となる「アバター」の作成です。アバターは、仮想空間におけるあなたの「顔」であり、自己表現の重要な要素です。

多くのサービスでは、サービス内に用意されたアバター作成(メイキング)機能を使って、髪型、顔のパーツ、体型、服装などを選んでいくだけで、簡単にオリジナルのアバターを作ることができます。ZEPETOやREALITYなどは、特にこのカスタマイズ機能が非常に豊富です。

よりこだわりたい上級者向けには、「VRoid Studio」のような外部の3Dキャラクター制作ソフトで作成したアバターを、VRChatやclusterなどの対応プラットフォームに持ち込む(アップロードする)方法もあります。これにより、世界に一つだけの完全オリジナルアバターで活動することも可能です。

④ チュートリアルやイベントに参加してみる

アバターの準備ができたら、いよいよメタバースの世界へ飛び込みましょう。

最初は操作方法がわからず戸惑うかもしれません。ほとんどのサービスには、初心者のための「チュートリアル」ワールドが用意されています。まずはそこで、移動やジャンプ、オブジェクトの掴み方、コミュニケーションの取り方といった基本的な操作を学びましょう。

操作に慣れてきたら、公式が開催しているイベントや、ユーザーが主催している集会などに参加してみるのがおすすめです。clusterやVRChatのイベントカレンダーをチェックすれば、音楽ライブ、トークショー、交流会、ゲーム大会など、毎日たくさんのイベントが見つかります。

最初は見ているだけでも構いません。勇気を出してボイスチャットやテキストチャットで話しかけてみれば、親切な先輩ユーザーがメタバースの楽しみ方を教えてくれるはずです。この一歩が、あなたのメタバース体験を何倍にも豊かにする鍵となります。

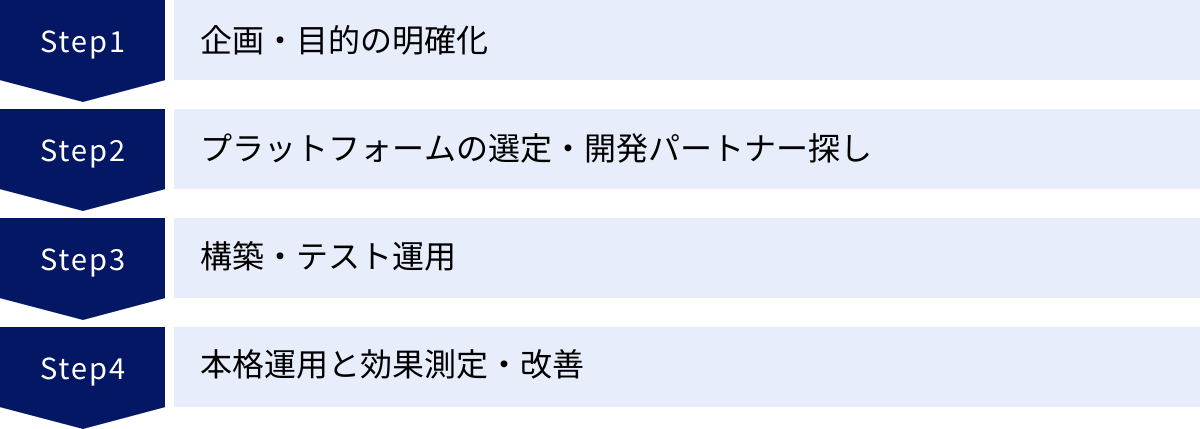

法人向けメタバース導入の進め方

企業がビジネス目的でメタバースを導入する場合、個人のように気軽に始めるわけにはいきません。投資対効果を最大化し、失敗のリスクを最小限に抑えるためには、戦略的かつ計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、法人がメタバースを導入する際の標準的な進め方を4つのフェーズに分けて解説します。

企画・目的の明確化

すべてのプロジェクトの成否を分ける最も重要なフェーズが、この「企画・目的の明確化」です。 なぜメタバースを導入するのか、その目的を関係者全員が明確に共有できていなければ、プロジェクトは迷走してしまいます。

このフェーズで行うべきことは、「失敗しないメタバースサービスの選び方」でも触れた、課題と目的の深掘りです。

- 現状課題の分析 (As-Is): 自社が抱える具体的な課題を洗い出します。「リモートワークで社員間の連携が取りづらい」「新製品の魅力をオンラインで伝えきれていない」「若年層へのブランドアピールが弱い」など、できるだけ具体的に言語化します。

- 目的とゴールの設定 (To-Be): メタバースを活用して、その課題をどのように解決し、どのような状態を目指すのかを定義します。そして、その達成度を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。例えば、「バーチャルオフィスの導入により、部署間の偶発的コミュニケーション回数を前月比20%増やす」「バーチャル展示会で、1,000件の見込み客リスト(リード)を獲得する」といった具体的な数値目標を立てます。

- ターゲットと提供価値の定義: 「誰に(ターゲットユーザー)」「どのような体験(提供価値)」を届けるのかを明確にします。これにより、後のプラットフォーム選定やコンテンツ企画の軸が定まります。

- 予算とスケジュールの策定: プロジェクトにかけられる予算の上限と、おおまかなスケジュールを決定します。

この企画フェーズでの議論が具体的で深ければ深いほど、プロジェクト全体の成功確率は高まります。

プラットフォームの選定・開発パートナー探し

企画内容が固まったら、次はその要件を実現するための具体的な手段を選定します。

まず、「既存のプラットフォームを利用するか、ゼロから独自に開発するか」という大きな分岐点があります。多くの場合、コストと開発期間を抑えられる既存プラットフォームの利用が現実的な選択肢となります。その際は、「失敗しないメタバースサービスの選び方7つのポイント」で解説した基準(利用目的、ターゲット、機能、料金、セキュリティ、カスタマイズ性、サポート)に沿って、複数の候補を比較検討します。

候補となるプラットフォームの提供企業に問い合わせ、デモを体験したり、詳細な資料や見積もりを取り寄せたりして、自社の要件に最もマッチするものを選び出します。

一方で、非常にユニークな体験を提供したい場合や、既存のプラットフォームでは要件を満たせない場合には、フルスクラッチでの開発を選択することになります。その際は、メタバース開発の実績が豊富な開発会社をパートナーとして選ぶことが極めて重要です。過去の開発事例や得意な領域(ゲーム系、ビジネス系など)、技術力、コミュニケーションの円滑さなどを総合的に評価し、信頼できるパートナーを選定しましょう。

構築・テスト運用

プラットフォームやパートナーが決まったら、いよいよ実際のメタバース空間の構築に入ります。

このフェーズでは、企画フェーズで定義した要件に基づき、空間のデザイン、アバターの作成、必要な機能の実装などを進めていきます。開発パートナーと密に連携を取り、定期的な進捗確認のミーティングを行いながら、イメージ通りの空間を作り上げていきます。

そして、本格運用を開始する前に、必ず「テスト運用(PoC: Proof of Concept)」を実施します。これは、特定の部署や少人数のユーザーグループに限定して実際にメタバースを利用してもらい、その有効性や課題を検証するプロセスです。

テスト運用では、以下のような点をチェックします。

- 操作性: ユーザーは直感的に操作できるか?マニュアルなしでも迷わず使えるか?

- 技術的な問題: 動作は安定しているか?バグや表示の崩れはないか?

- 体験価値: 当初狙った通りの体験を提供できているか?ユーザーは満足しているか?

- 課題の洗い出し: 実際に使ってみて初めてわかる問題点や改善点を収集する。

このテスト運用で得られたフィードバックを元に改善を重ね、本格展開に向けた完成度を高めていきます。

本格運用と効果測定・改善

テスト運用を経て改善が完了したら、いよいよ全社展開や一般公開といった「本格運用」のフェーズに移ります。しかし、公開したら終わり、ではありません。むしろここからが本番です。

メタバースは「育てていく」ものです。運用を開始したら、企画フェーズで設定したKPIを定期的に測定し、その効果を分析します。

- データ分析: プラットフォームが提供する分析ツールを使い、ログイン率、滞在時間、人気エリア、コンテンツのクリック率といった定量的なデータを分析します。

- ユーザーフィードバック: 利用者へのアンケートやヒアリングを実施し、「使いやすい点」「改善してほしい点」といった定性的な意見を収集します。

これらの分析結果に基づき、「なぜこのコンテンツは人気なのか」「なぜこの機能は使われないのか」といった仮説を立て、改善策を実行します。例えば、新しいイベントを企画したり、空間のレイアウトを変更したり、新しいコンテンツを追加したりといった施策が考えられます。

この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)」のPDCAサイクルを継続的に回し続けることが、メタバース活用の価値を最大化し、長期的な成功へと繋がる唯一の道筋なのです。

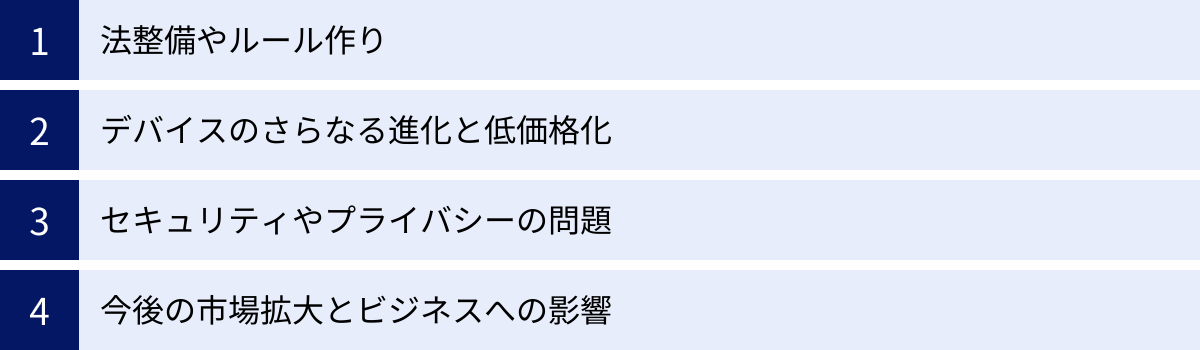

メタバースの今後の課題と将来性

メタバースは計り知れないポテンシャルを秘めていますが、その普及と発展のためには、乗り越えるべきいくつかの課題も存在します。ここでは、メタバースが直面している主な課題と、それを踏まえた上での将来性について考察します。

法整備やルール作り

メタバースは新しい領域であるため、既存の法律や社会規範が必ずしも追いついていないのが現状です。仮想空間内で起こりうる様々な問題に対して、どのように対処していくべきか、世界中で議論が始まっています。

- 知的財産権: ユーザーが作成したアバターやアイテムの著作権は誰に帰属するのか。現実世界のブランド品を模倣したアイテムを作成・販売した場合、商標権侵害にあたるのか。

- 誹謗中傷・ハラスメント: アバターを介した誹謗中傷やストーキングといった行為に対して、プラットフォーム運営者はどこまで責任を負うべきか。どのような罰則を設けるべきか。

- 経済活動に関する規制: メタバース内でのNFTや暗号資産の取引は、既存の金融商品取引法や資金決済法の枠組みでどのように規制されるべきか。マネーロンダリングや詐欺への対策も急務です。

これらの問題に対して、国や業界団体が主導して明確なガイドラインや法整備を進めていくことが、ユーザーが安心して活動できる健全なメタバースの発展には不可欠です。

デバイスのさらなる進化と低価格化

メタバースへの没入感を高めるVR/ARデバイスは、普及の鍵を握る重要な要素です。近年、性能向上と低価格化は進んでいますが、一般層に広く浸透するにはまだ課題が残っています。

現在のVRヘッドセットは、まだ「重い」「大きい」「長時間装着していると疲れる(VR酔い)」といった物理的な課題を抱えています。また、価格も数万円からと、誰もが気軽に購入できるレベルには至っていません。

今後、より軽量で装着感の良い、メガネ型のデバイスが登場し、かつ価格がスマートフォン並みに下がってくることが、メタバースが一過性のブームに終わらず、日常生活に溶け込むための重要なマイルストーンとなるでしょう。技術開発は日進月歩で進んでおり、数年後には今とは比較にならないほど高性能で快適なデバイスが登場している可能性は十分にあります。

セキュリティやプライバシーの問題

メタバース空間では、ユーザーの行動、会話、視線の動きといった、これまでにないほど詳細でプライベートなデータが収集される可能性があります。これらの「バイオメトリックデータ」が悪用された場合、深刻なプライバシー侵害につながる恐れがあります。

また、アバターやアカウントの乗っ取りは、現実世界でIDが盗まれるのと同じか、それ以上に深刻な被害をもたらす可能性があります。自分のアバターがなりすましによって犯罪行為に利用されるといったリスクも考えられます。

プラットフォーム提供者には、収集するデータの透明性を確保し、堅牢なセキュリティ体制を構築する責任があります。同時に、ユーザー自身もパスワードの適切な管理や、プライバシー設定の確認といった、デジタルリテラシーを高めて自己防衛する意識を持つことがこれまで以上に重要になります。

今後の市場拡大とビジネスへの影響

これらの課題は決して小さくありませんが、それを上回る大きな可能性がメタバースにはあります。世界の主要な調査会社は、メタバース市場が今後も驚異的なスピードで成長していくと予測しています。

例えば、総務省がまとめた資料によると、世界のメタバース市場は2021年の4兆2,640億円から、2030年には78兆8,705億円にまで拡大すると予測されています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

この成長を牽引するのは、もはやゲームやエンターテインメントだけではありません。

- 教育: 歴史上の出来事をVRで体験したり、危険な化学実験を安全な仮想空間で行ったりするなど、教育の形が大きく変わる可能性があります。

- 医療: 遠隔地にいる専門医が、VR/ARを通じて若手医師の手術を支援する「遠隔手術支援」や、仮想空間でのリハビリテーション、トラウマ治療などへの応用が期待されています。

- 製造・建設: 現実の工場や建設現場と全く同じ環境を仮想空間に再現する「デジタルツイン」を活用し、生産ラインのシミュレーションや、作業員の遠隔トレーニングを行う取り組みが進んでいます。

このように、メタバースはあらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させ、社会全体の生産性を向上させる基盤技術となるポテンシャルを秘めています。メタバースは単なるブームではなく、現在のインターネットが社会に与えたのと同等か、それ以上のインパクトを持つ、次なる大きなパラダイムシフトであると捉えるべきでしょう。

まとめ

本記事では、メタバースの基本的な概念から、ビジネスにもたらすメリット、導入時の注意点、そして目的別に分類した35もの具体的なサービスまで、幅広く詳細に解説してきました。

メタバースは、VR/AR技術の進化、5G通信網の普及、そしてコロナ禍を契背景とした新しい生活様式への移行といった、複数の大きな波が重なり合うことで、今まさに急速な発展期を迎えています。それはもはや一部の技術マニアやゲーマーだけのものではなく、コミュニケーション、エンターテインメント、そしてビジネスのあり方を根底から変革しうる、次世代の社会インフラとしての地位を確立しつつあります。

企業にとっては、新たな顧客接点の創出、物理的制約を超えたコミュニケーションの活性化、そして運営コストの削減といった、計り知れないビジネスチャンスが眠っています。一方で、その導入には明確な目的設定、適切なプラットフォーム選定、そしてセキュリティ対策といった、戦略的な視点が不可欠です。

今回ご紹介した35のサービスは、多種多様なメタバースの世界のほんの一部に過ぎません。しかし、それぞれの特徴を理解することで、あなたやあなたの会社が目指すべき方向性が見えてきたのではないでしょうか。

メタバースの未来はまだ始まったばかりであり、多くの課題を抱えているのも事実です。しかし、そのポテンシャルは計り知れません。この記事が、あなたがメタバースという新たなフロンティアへ一歩を踏み出すための、確かな羅針盤となれば幸いです。

まずは難しく考えず、今回紹介した無料のサービスの中から一つを選んで、気軽にその世界に飛び込んでみてください。あなた自身のアバターで仮想空間を歩き、誰かと話してみること。それが、メタバースの無限の可能性を理解するための、最も確実で、そして最も楽しい第一歩となるはずです。