近年、ビジネスやエンターテインメントの分野で急速に注目を集めている「VRイベント」。仮想空間(メタバース)を舞台に、アバターを介して参加するこの新しいイベント形式は、物理的な制約を超えた新しい体験価値を提供します。しかし、「VRイベントって具体的に何ができるの?」「どうやって開催すればいいの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、VRイベントの基礎知識から、注目の背景、具体的なメリット・デメリット、そして成功に導くための開催ステップやプラットフォームの選び方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、VRイベント開催の全体像を掴み、自社の目的に合った最適な一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

VRイベントとは?

VRイベントとは、「Virtual Reality(バーチャル・リアリティ)」、すなわち仮想現実の技術を活用して、オンライン上の仮想空間で開催されるイベントのことを指します。参加者は「アバター」と呼ばれる自分自身の分身キャラクターを操作し、3DCGで構築されたバーチャル会場内を自由に移動したり、他の参加者とコミュニケーションをとったりできます。

従来のオンラインイベント、例えばZoomなどで行われるウェビナーは、映像と音声を一方向または双方向に配信する形式が主流でした。これに対し、VRイベントの最大の特徴は「空間共有による圧倒的な没入感」と「双方向性の高いコミュニケーション」にあります。

- 没入感: 参加者はまるでその場にいるかのような感覚でイベントを体験できます。VRゴーグルを使用すれば、視界のすべてが仮想空間となり、その没入感はさらに高まります。PCの画面やスマートフォン越しに参加できるプラットフォームも多く、専用機材がなくても手軽に体験できるケースが増えています。

- 双方向コミュニケーション: アバターを介することで、身振りや手振り、拍手といった非言語的なコミュニケーションが可能になります。ボイスチャットやテキストチャットはもちろん、偶然近くにいた人と立ち話を始めたり、グループでディスカッションしたりと、リアルイベントに近い偶発的な出会い(セレンディピティ)が生まれるのも大きな魅力です。

このVRイベントと密接に関連するのが「メタバース」という概念です。メタバースは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間そのものや、そこでのコミュニケーションサービスを指す言葉です。つまり、VRイベントは、このメタバースという広大な舞台を活用した具体的な活動の一形態と位置づけられます。

例えば、仮想空間に作られた巨大なカンファレンスホールでセミナーに参加したり、バーチャルな展示会場で製品の3Dモデルをあらゆる角度から眺めたり、あるいは仲間たちと集まって音楽ライブに熱狂したりと、その活用方法は多岐にわたります。

これまでのオンラインイベントが抱えていた「一体感の欠如」や「コミュニケーションの希薄さ」といった課題を解決し、物理的な距離の制約を受けずに世界中の人々が同じ場所に集うことを可能にする。それがVRイベントの本質的な価値です。単なるリアルイベントの代替ではなく、仮想空間ならではの演出や体験を付加することで、これまでにない新しい価値を創造する次世代のイベント形式として、その可能性はますます広がっています。

なぜ今VRイベントが注目されているのか

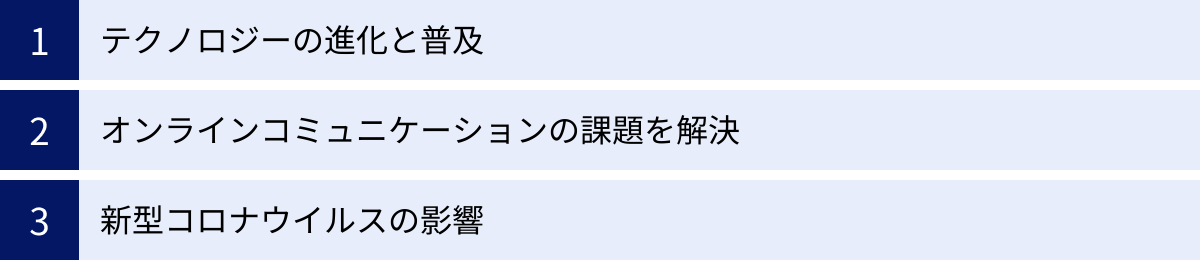

VRイベントがこれほどまでに注目を集めるようになった背景には、単一の理由だけでなく、テクノロジー、社会、そして人々の価値観の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、その主要な3つの要因について深掘りします。

テクノロジーの進化と普及

VRイベントが現実的な選択肢となった最大の要因は、間違いなく関連テクノロジーの劇的な進化と、それに伴う普及です。

第一に、VRデバイスの高性能化と低価格化が挙げられます。かつてVR体験には、高性能なPCと数万~数十万円もする高価なヘッドセットが必要で、一部の愛好家や企業の研究開発部門でしか利用できないものでした。しかし、Meta社(旧Facebook社)が提供する「Meta Quest」シリーズのような、PCに接続しなくても単体で動作するスタンドアロン型VRゴーグルが登場したことで状況は一変しました。数万円台から購入できる手軽さに加え、ワイヤレスで自由に動ける利便性が、VR体験のハードルを劇的に下げ、一般消費者への普及を加速させました。

第二に、通信インフラの進化も欠かせません。高品質な3DCGで構築された仮想空間での体験は、膨大なデータのやり取りを必要とします。高速・大容量・低遅延を特徴とする5G(第5世代移動通信システム)の普及は、VR空間でのリアルタイムなコミュニケーションをより安定させ、快適な体験を支える基盤となっています。これにより、多くの人が同時に接続しても遅延が少なく、ストレスフリーなイベント開催が可能になりました。

そして第三に、PCやスマートフォンのスペック向上です。現在では、多くのVRイベントプラットフォームが、VRゴーグルだけでなく、一般的なPCのブラウザやスマートフォンアプリからも参加できるようになっています。これにより、専用機材を持たないユーザーも気軽に参加でき、イベント主催者はより広いターゲット層にアプローチできるようになりました。

これらの技術的土壌が整ったことで、VRイベントは「未来の技術」から「今すぐ使える実践的なツール」へと姿を変え、多くの企業や団体が採用を検討するようになったのです。

オンラインコミュニケーションの課題を解決

テクノロジーの進化と並行して、従来のオンラインコミュニケーションが抱える課題が浮き彫りになったことも、VRイベントが注目される一因です。

Web会議システムやウェビナーは、情報伝達の効率性という点では非常に優れています。しかし、参加者の顔が一覧で表示されるだけの画面では、相手の細かな表情や反応が読み取りにくく、非言語的なコミュニケーションが欠落しがちです。その結果、会話が一方通行になったり、会議全体の一体感が生まれにくかったりといった課題がありました。

また、リアルイベントの大きな魅力であった「休憩中の雑談」や「偶然隣に座った人との名刺交換」といった、偶発的な出会いやネットワーキングの機会が、従来のオンラインイベントではほとんど失われていました。

VRイベントは、これらの課題に対する有効な解決策を提示します。

アバターを介することで、参加者は空間内を自由に歩き回り、興味のあるグループの会話に加わったり、気になる展示ブースの担当者に気軽に話しかけたりできます。拍手やうなずき、ジェスチャーといったアクションも可能なため、登壇者へのリアクションも伝わりやすく、会場の一体感を醸成します。

つまり、VRイベントは、オンラインの利便性と、リアルに近い身体性・空間性を両立させることで、より人間らしく、深いつながりを生むコミュニケーションを実現するポテンシャルを秘めているのです。この点が、コミュニケーションの質を重視する企業やコミュニティから高く評価されています。

新型コロナウイルスの影響

2020年初頭から世界的に拡大した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、社会活動に大きな変革をもたらし、VRイベントの普及を強力に後押ししました。

感染拡大防止のため、大規模な展示会やカンファレンス、音楽ライブといったリアルイベントが軒並み中止や延期に追い込まれました。これにより、多くの企業やアーティストは活動の場をオンラインへと移行せざるを得なくなりました。

当初はウェビナーや動画配信が主流でしたが、先述したようなコミュニケーションの課題から、参加者の満足度やエンゲージメントを高めるための新しい手法が模索され始めます。その中で、リアルイベントの代替、あるいはそれ以上の体験価値を提供できる可能性を持つソリューションとして、VRイベントが脚光を浴びたのです。

人々が物理的に集まることが難しい状況下で、仮想空間に集い、経済活動や文化活動を継続できるVRイベントの価値は、社会的に広く認識されました。この期間を通じて、多くの企業がVRイベントの開催ノウハウを蓄積し、参加者側のITリテラシーも向上しました。

そして、パンデミックが落ち着き、リアルイベントが再開されつつある現在においても、VRイベントの勢いは衰えていません。むしろ、リアルとバーチャルを組み合わせた「ハイブリッド型」イベントなど、新しい形態が次々と生まれています。場所や時間の制約を超えてより多くの人が参加できるVRイベントのメリットは、コロナ禍が終息した後も普遍的な価値を持ち続けるため、一過性のブームではなく、イベントの新しいスタンダードの一つとして定着しつつあると言えるでしょう。

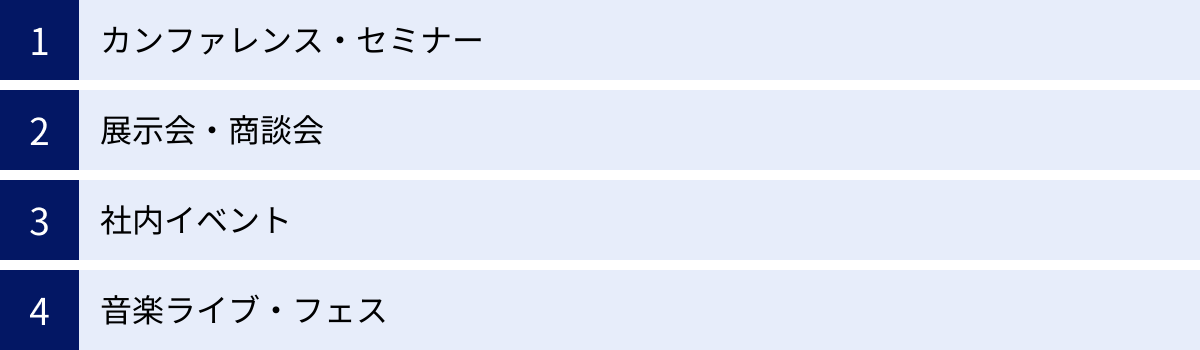

VRイベントでできること(主な種類)

VRイベントのプラットフォームは、その柔軟性の高さから、多種多様な目的や用途に活用できます。ここでは、代表的なVRイベントの種類を4つ挙げ、それぞれでどのようなことが実現できるのかを具体的に解説します。

カンファレンス・セミナー

大規模なカンファレンスや専門的なセミナーは、VRイベントと非常に相性の良い分野です。リアルイベントと同様に、基調講演を行うメインホール、特定のテーマについて深掘りする複数の分科会(ブレイクアウトセッション)会場、そして研究発表などを行うポスターセッションエリアなどを仮想空間内に構築できます。

登壇者も参加者もアバターとして登壇・着席し、巨大なスクリーンに投影されたスライド資料を見ながら講演を聞きます。リアルタイムでの質疑応答では、挙手機能を使って発言したり、チャットで質問を投稿したりすることが可能です。参加者は拍手やうなずきといったリアクションを取れるため、登壇者は聴衆の反応を肌で感じながら話を進めることができ、会場の一体感が生まれます。

また、VR空間ならではの利点として、参加者はセッション間を瞬時に移動できます。物理的な移動時間が不要なため、タイトなスケジュールでも多くのセッションに参加しやすくなります。講演の様子を録画し、後日オンデマンドで配信することも容易なため、当日参加できなかった人や、もう一度見返したい人へのフォローも万全です。

海外からの著名なスピーカーを招聘する際も、渡航費や時差の問題を気にすることなく、アバターで登壇してもらうことが可能です。これにより、地理的な制約を超えた、真にグローバルな知の交流の場を創出できます。

展示会・商談会

新製品の発表会や、多数の企業が出展する業界向けの展示会・商談会も、VRイベントの得意分野です。仮想空間内に各社のブースをリアルに再現し、参加者はアバターで会場内を自由に歩き回り、興味のあるブースを訪れます。

各ブースでは、製品の3DCGモデルを展示し、参加者がそれを手にとって360度あらゆる角度から確認したり、内部構造を透視したりといった、リアルでは難しいインタラクティブな製品紹介が可能です。製品紹介の動画を再生したり、詳細なPDF資料をその場でダウンロードさせたりすることもできます。

ブースに常駐する説明員のアバターに、ボイスチャットやテキストチャットで気軽に質問できるため、スムーズなコミュニケーションが生まれます。アバター同士での名刺交換機能を備えたプラットフォームも多く、リード(見込み顧客)情報を効率的に獲得できます。

主催者側の大きなメリットとして、参加者の行動データを詳細に取得できる点が挙げられます。誰が、どのブースに、どれくらいの時間滞在し、どの資料をダウンロードしたかといったログが全て記録されるため、出展企業は確度の高い見込み顧客を特定し、イベント後のフォローアップに活かすことができます。これは、来場者の行動が把握しにくいリアル展示会にはない、VRイベントならではの強力な利点です。

社内イベント

地理的に離れた拠点を持つ企業にとって、社員の一体感を醸成することは重要な課題です。VRイベントは、全社員が同じ空間を共有できる社内イベントのプラットフォームとして、非常に有効に機能します。

例えば、新入社員を迎える入社式や、年度の始まりに行うキックオフミーティングをVR空間で実施すれば、全国・全世界の社員がアバターで一堂に会し、経営陣からのメッセージを直接受け取ることができます。

また、懇親会やチームビルディング研修、忘年会といった交流目的のイベントにも最適です。VR空間内にレクリエーション施設を作り、ゲームやクイズ大会を実施したり、リラックスできるカフェスペースで雑談を楽しんだりすることで、部署や役職を超えた偶発的なコミュニケーションが生まれます。アバターを介しているため、普段は話す機会の少ない役員にも気軽に話しかけやすいといった声も聞かれます。

アバターというペルソナを介することで、心理的な壁が取り払われ、よりフラットでオープンなコミュニケーションが促進される効果も期待できます。これにより、組織の風通しを良くし、エンゲージメントや帰属意識の向上に繋げることが可能です。

音楽ライブ・フェス

エンターテインメントの領域、特に音楽ライブやフェスティバルにおいても、VRは新たな表現の舞台となっています。アーティストはアバターとして、あるいは自身の3Dスキャンモデルとしてステージに立ち、パフォーマンスを繰り広げます。

VRライブの最大の魅力は、物理法則に縛られない自由な演出にあります。アーティストが巨大化したり、ステージ全体が宇宙空間に変わったり、観客が空を飛びながらライブを鑑賞したりと、現実世界では不可能な、イマジネーション豊かな体験をファンに提供できます。

ファンは、世界中のどこからでもライブに参加し、同じ空間で他のファンたちと一緒に盛り上がることができます。アバターを通じてペンライトを振ったり、声援を送ったりすることで生まれる一体感は、単なる映像配信とは一線を画すものです。最前列でアーティストのパフォーマンスを間近に感じることも、少し離れた場所から会場全体の熱気を感じることも、自分自身の意思で視点を選べるのもVRならではの楽しみ方です。

アーティストにとっても、会場のキャパシティを気にすることなく、より多くのファンに音楽を届けられるというメリットがあります。イベントによっては、バーチャルグッズの販売や、ライブ後のミート&グリート(交流会)なども実施され、ファンとの新たなエンゲージメントを構築しています。

VRイベントとリアルイベントの比較

VRイベントを検討する上で、従来のリアルイベントとの違いを正確に理解しておくことは非常に重要です。それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが優れているというわけではなく、目的に応じて最適な形式を選択する必要があります。ここでは、5つの主要な項目で両者を比較し、その特徴を明らかにします。

| 比較項目 | VRイベント | リアルイベント |

|---|---|---|

| 開催場所・天候 | 仮想空間のため物理的な場所は不要。天候の影響も一切受けない。 | 物理的な会場の確保が必須。台風や大雪など天候に左右されるリスクがある。 |

| 参加可能人数 | プラットフォームのサーバー性能に依存。数万人規模の参加も技術的に可能。 | 会場のキャパシティ(収容人数)が上限となる。 |

| コスト | 主にプラットフォーム利用料、コンテンツ制作費。会場費や設営費、交通費は不要。 | 会場費、設営・装飾費、人件費、参加者・スタッフの交通費・宿泊費など多岐にわたる。 |

| 開催期間 | 柔軟に設定可能。24時間オープンや数週間にわたる長期間の開催、アーカイブ公開も容易。 | 会場を借りられる期間に限定される。長期間の開催はコストが膨大になる。 |

| データ取得の可否 | 参加者の行動ログ(滞在時間、閲覧コンテンツ、会話履歴など)を詳細に取得・分析可能。 | アンケートや名刺交換、目視によるカウントなど、取得できるデータは限定的。 |

開催場所・天候

VRイベントの最も分かりやすい利点の一つが、物理的な場所に縛られないことです。インターネットに接続できる環境さえあれば、参加者は世界中のどこからでもイベントに参加できます。これにより、地理的な障壁がなくなり、より広範なターゲット層にアプローチできます。また、台風や大雪といった悪天候による中止や延期のリスクもありません。

一方、リアルイベントは、必ず物理的な会場が必要です。会場の選定、予約、アクセス方法の案内など、場所に関する多くの準備が求められます。天候によっては交通機関が乱れ、参加者数に影響が出る可能性も常に考慮しなければなりません。

参加可能人数

リアルイベントの参加可能人数は、会場のキャパシティによって物理的な上限が決まっています。消防法などの規制もあり、定員以上の集客はできません。

それに対して、VRイベントの参加可能人数は、利用するプラットフォームのサーバー性能に依存します。プラットフォームによっては、数千人、数万人規模のユーザーが同時に同じ空間にアクセスできる技術を持っています。理論上は、サーバーを増強することで、リアルイベントでは考えられないほどの大人数を集めることも可能です。ただし、多くのプラットフォームでは、プランによって同時接続数が定められているため、事前の確認が必要です。

コスト

コスト構造は両者で大きく異なります。リアルイベントでは、会場レンタル費、ステージやブースの設営・装飾費、音響・照明機材費、警備員や案内スタッフなどの人件費、そして登壇者や遠方からの参加者の交通費・宿泊費など、多岐にわたる費用が発生します。

VRイベントでは、これらの物理的な費用がほとんどかかりません。その代わり、プラットフォームの利用料(初期費用や月額料金)、VR空間や3Dコンテンツの制作費、イベント運営を委託する場合のサポート費用などが主なコストとなります。初期投資はかかるものの、イベントを繰り返し開催する場合や、大規模なイベントにおいては、リアルイベントよりも総コストを抑えられる可能性があります。

開催期間

リアルイベントは、会場を借りられる期間、つまり数時間から数日間という限られた時間内で開催されるのが一般的です。期間を延長すれば、その分だけ会場費や人件費が膨らんでいきます。

VRイベントは、開催期間を非常に柔軟に設定できます。一度仮想空間を構築してしまえば、24時間365日オープンにしておくことも、数週間から数ヶ月にわたる長期間のイベントとして開催することも可能です。また、ライブセッション終了後も会場を解放し、オンデマンドでコンテンツを閲覧できるアーカイブ会場として活用することも容易です。

データ取得の可否

データ活用の観点では、VRイベントに圧倒的な優位性があります。参加者がいつログインし、どのブースを訪れ、どのセッションを何分間視聴し、誰と名刺交換したかといった、詳細な行動ログをすべて数値データとして取得できます。これらのデータを分析することで、イベントの効果測定を客観的に行うだけでなく、参加者の興味関心を正確に把握し、その後のマーケティング活動や次回のイベント企画に活かすことができます。

リアルイベントで取得できるデータは、事前登録者数や実際の来場者数、アンケートの回答、名刺交換の枚数など、比較的断片的で限定的です。参加者が会場内で具体的にどのような行動をとったかを追跡することは困難です。このデータドリブンなアプローチが可能かどうかは、ビジネス目的のイベントにおいて非常に大きな違いとなります。

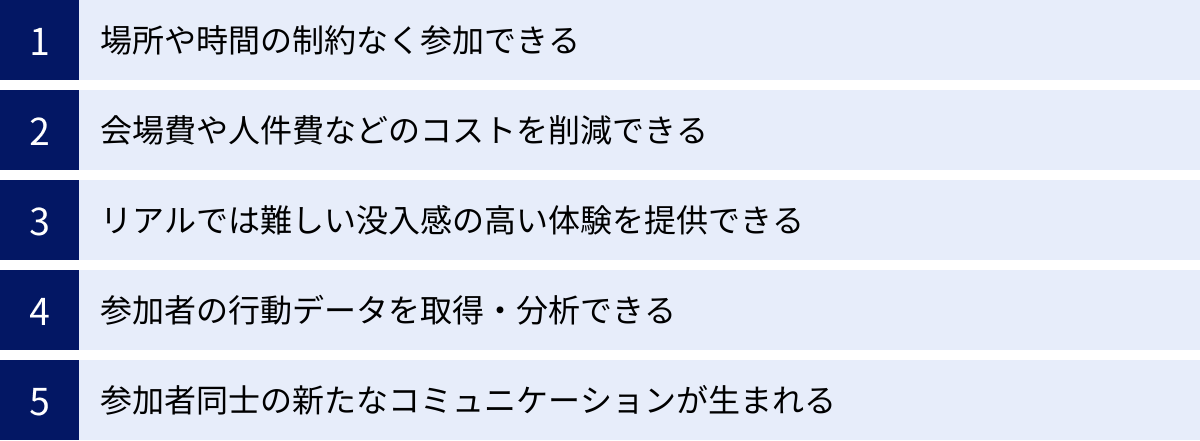

VRイベントを開催する5つのメリット

VRイベントの導入は、主催者と参加者の双方に多くのメリットをもたらします。リアルイベントとの比較でも触れた点を含め、ここでは特に重要な5つのメリットを掘り下げて解説します。

① 場所や時間の制約なく参加できる

これはVRイベントが提供する最も基本的な、しかし最も強力なメリットです。参加者は、自宅やオフィスなど、インターネット環境がある場所ならどこからでもイベントに参加できます。これにより、これまで物理的な距離や移動時間、交通費の問題で参加を諦めていた人々にもアプローチできます。

例えば、東京で開催される大規模なカンファレンスに、北海道や沖縄、あるいは海外在住の人が気軽に参加できるようになります。これにより、イベントの潜在的な参加者層は飛躍的に拡大し、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まることで、より豊かな交流や議論が生まれる可能性が高まります。

また、開催期間を柔軟に設定できるため、参加者は自分の都合の良い時間にアクセスできます。ライブセッションに参加できなくても、後からアーカイブで視聴できるなど、時間的な制約からも解放されます。これは、多忙なビジネスパーソンや、異なるタイムゾーンに住む人々にとって大きな利点です。

② 会場費や人件費などのコストを削減できる

リアルイベントの開催には、莫大なコストがかかります。特に、都心の一等地にある大規模な会場を数日間借りるとなると、それだけで数百万から数千万円の費用が発生します。さらに、会場の設営、装飾、音響・照明、受付や警備のための人件費、登壇者やスタッフの交通・宿泊費など、費用はかさむ一方です。

VRイベントでは、これらの物理的なコストが根本的に発生しません。もちろん、プラットフォーム利用料やVRコンテンツの制作費は必要ですが、特に大規模なイベントや、定期的に開催するイベントの場合、リアルイベントと比較して総コストを大幅に削減できる可能性があります。

削減できたコストを、より魅力的なコンテンツの制作や、著名なスピーカーの招聘、あるいは参加者へのインセンティブなどに再投資することで、イベント全体の質を高め、参加者の満足度を向上させるという好循環を生み出すことも可能です。

③ リアルでは難しい没入感の高い体験を提供できる

VRイベントは、単なるリアルイベントのオンライン版ではありません。仮想空間だからこそ実現できる、ユニークで没入感の高い体験を提供できる点が大きな魅力です。

例えば、自動車メーカーの展示会であれば、車の3Dモデルの運転席に座って内装を確認したり、エンジンルームを透視して仕組みを学んだりすることができます。不動産の内覧会であれば、まだ建設されていないマンションの部屋を歩き回り、窓からの眺めをシミュレーションすることも可能です。

ブランドの世界観を表現する上でも、VRは強力なツールとなります。ファンタジーな世界観を持つゲームの新作発表会では、ゲーム内に登場する街や城をVR空間に再現し、参加者がその世界を冒険するような体験を提供できます。こうした五感に訴えかける体験は、参加者の記憶に強く残り、製品やブランドへのエンゲージメントを飛躍的に高めます。物理法則や予算の制約から解放された、自由な発想でユニークな体験を創造できること、これがVRイベントの真価の一つです。

④ 参加者の行動データを取得・分析できる

ビジネス目的のイベントにおいて、データに基づいた効果測定と改善は成功の鍵を握ります。VRイベントは、この点でリアルイベントを大きく凌駕します。

プラットフォームは、参加者のあらゆる行動をログとして記録します。

- ログイン/ログアウト時間

- 各エリア(講演会場、展示ブースなど)の滞在時間

- 視聴したセッションや動画コンテンツ

- ダウンロードした資料

- クリックしたリンクやオブジェクト

- 名刺交換の相手やチャットの履歴

これらの膨大なデータを分析することで、「どの講演が最も人気だったか」「どの製品ブースに最も人が集まったか」「参加者はどのような導線で会場を回遊したか」といったインサイトを客観的に得ることができます。

この分析結果は、イベントのROI(投資対効果)を測定する上で極めて重要です。また、参加者の興味関心度合いに応じてリードをスコアリングし、営業部門が優先的にアプローチするべきホットな見込み顧客を特定することも可能です。さらに、次回のイベント企画において、人気のなかったコンテンツを改善したり、効果的だった導線を参考に会場設計をしたりと、継続的な改善(PDCAサイクル)を回すための貴重な材料となります。

⑤ 参加者同士の新たなコミュニケーションが生まれる

VRイベントは、人と人との繋がりを促進する新しい形のソーシャルな場を提供します。アバターを介したコミュニケーションには、リアルとは異なるいくつかのユニークな特徴があります。

一つは、心理的なハードルの低下です。リアルな場では、役職や年齢、見た目といった属性が、コミュニケーションの壁になることがあります。しかし、アバターという仮の姿をまとっているVR空間では、誰もが対等な立場で、普段よりも気軽に話しかけやすくなります。これにより、部署や役職を超えたフラットな関係性が構築されやすくなります。

もう一つは、セレンディピティ(偶発的な出会い)の創出です。参加者は、目的のセッションに向かう途中でたまたま知り合いのアバターに出会って立ち話をしたり、興味を引かれた展示ブースで他の参加者と意気投合したりと、リアルイベントに近い形での自然な交流が生まれます。

運営側が意図的に交流を促す仕掛け、例えば共通の趣味を持つ人が集まるラウンジを設けたり、グループワークやミニゲームを実施したりすることも効果的です。こうした新たなコミュニケーションの機会は、コミュニティの活性化や、イノベーションの創出に繋がる可能性を秘めています。

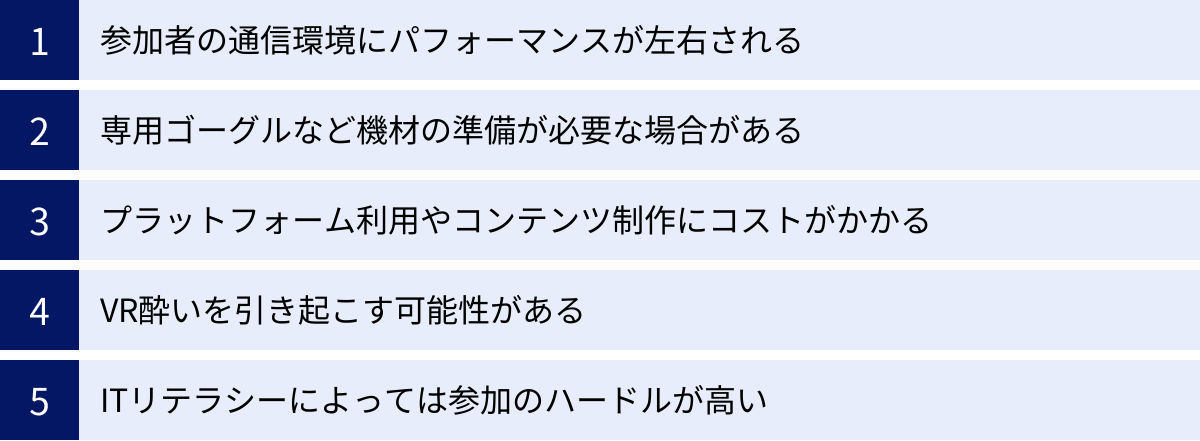

VRイベントの5つのデメリットと対策

VRイベントには多くのメリットがある一方で、導入や運営にあたってはいくつかの課題や注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが、イベントを成功に導くためには不可欠です。

① 参加者の通信環境にパフォーマンスが左右される

VRイベントは、大量の3Dデータや音声データをリアルタイムでやり取りするため、安定した高速なインターネット接続が前提となります。参加者の通信環境が不安定だったり、回線速度が遅かったりすると、映像がカクついたり、音声が途切れたり、最悪の場合は仮想空間から切断されてしまうといった問題が発生します。

これは、イベントの体験品質を著しく損ない、参加者の満足度を大きく低下させる原因となります。主催者側で参加者全員の通信環境をコントロールすることは不可能です。

【対策】

- 推奨環境の事前周知: イベントの案内ページやメールで、快適に利用できるPCのスペックや推奨されるインターネット回線速度(有線LAN接続推奨など)を明確に記載します。

- プラットフォームの選定: 比較的軽量で、低スペックのPCや通信環境でも動作しやすいプラットフォームを選択することも重要です。ブラウザベースで参加できるものは、アプリのインストールが不要なため、参加ハードルが低い傾向にあります。

- 事前接続テストの案内: イベント開催前に、参加者が自分の環境で問題なくアクセスできるかを確認できるテスト用のVR空間や時間帯を設けることを推奨します。

② 専用ゴーグルなど機材の準備が必要な場合がある

没入感の高い本格的なVR体験を提供しようとすると、VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)の使用が推奨されます。しかし、VRゴーグルはまだ一般家庭に広く普及しているとは言えず、持っていない参加者の方が多いのが現状です。VRゴーグルが必須のイベントにしてしまうと、参加できる人が限定され、集客の大きな妨げになります。

また、VRゴーグルを初めて使う人にとっては、初期設定や操作方法に戸惑う可能性もあります。

【対策】

- マルチデバイス対応のプラットフォームを選ぶ: VRゴーグルだけでなく、PC(ブラウザや専用アプリ)やスマートフォンからも参加できるプラットフォームを選ぶことが最も現実的で効果的な対策です。これにより、参加者は手持ちのデバイスで気軽に参加できます。

- 機材のレンタルサービス: 重要な参加者やVIP向けに、VRゴーグルのレンタルサービスを手配することも一つの方法です。設定を済ませた状態で送付すれば、参加者の負担を軽減できます。

- 体験ブースの設置: リアルイベントと組み合わせたハイブリッド形式の場合、会場にVR体験ブースを設け、希望者にVRゴーグルでの体験を提供することも有効です。

③ プラットフォーム利用やコンテンツ制作にコストがかかる

VRイベントは、リアルイベントの会場費や設営費を削減できる一方で、プラットフォームの利用料や、VR空間・3Dコンテンツの制作に独自のコストが発生します。

プラットフォームの料金体系は、初期費用、月額利用料、イベントごとの利用料、参加人数に応じた従量課金など様々です。また、オリジナリティの高い魅力的なVR空間をフルスクラッチで制作したり、製品の精巧な3Dモデルを作成したりすると、数百万円単位の費用がかかることもあります。

【対策】

- 目的と予算に合ったプラン選定: イベントの規模や目的に見合った料金プランやプラットフォームを慎重に選定します。まずは小規模なイベントで試してみて、効果を見ながらスケールアップしていく「スモールスタート」も有効です。

- テンプレートの活用: 多くのプラットフォームでは、様々な用途に応じたVR空間のテンプレートが用意されています。これらを活用すれば、ゼロから制作するよりもコストと時間を大幅に削減できます。

- 内製化の検討: 3Dモデリングやデザインのスキルを持つ人材が社内にいる場合は、一部のコンテンツを内製化することで、外注コストを抑えることも可能です。

④ VR酔いを引き起こす可能性がある

VR体験、特にVRゴーグルを使用した際には、「VR酔い」と呼ばれる、乗り物酔いに似た症状(頭痛、吐き気、めまいなど)を引き起こすことがあります。これは、視覚情報(VR空間内での移動)と、三半規管が感じる身体の動きとの間にズレが生じることで発生します。

VR酔いは個人差が大きく、一度経験するとVR体験そのものにネガティブな印象を持ってしまう可能性があるため、配慮が必要です。

【対策】

- 移動方法の工夫: アバターの移動方法を、自分の足で歩くようなスムーズな移動(自由移動)だけでなく、指定した場所に一瞬で移動する「ワープ移動」を選択できるようにすることが非常に効果的です。ワープ移動はVR酔いを大幅に軽減できます。

- 休憩の推奨: イベントの冒頭や途中で、定期的に休憩を取るようアナウンスします。長時間の連続利用はVR酔いを引き起こしやすいため、15~30分に一度はゴーグルを外して遠くを見るなどの休憩を促しましょう。

- フレームレートの確保: VR空間の描画がカクカクする(フレームレートが低い)と酔いやすくなります。安定したパフォーマンスを発揮できるプラットフォームを選び、最適化されたコンテンツを制作することが重要です。

⑤ ITリテラシーによっては参加のハードルが高い

VRイベントへの参加には、PCやスマートフォンの基本的な操作に加え、プラットフォームへのログイン、アバターの設定、空間内での移動やコミュニケーションといった、特有の操作が求められます。

普段からゲームやガジェットに親しんでいる層にとっては簡単でも、ITツールに不慣れな人にとっては、これらの操作が心理的なハードルとなり、参加をためらってしまう可能性があります。特に、幅広い年齢層や多様な職種の人々を対象とするイベントでは、この点を十分に考慮する必要があります。

【対策】

- 分かりやすいマニュアルとチュートリアルの提供: 参加登録者に対して、図や動画を多用した分かりやすい操作マニュアルを事前に配布します。また、イベント開始前に、基本操作を学べるチュートリアル空間を用意することも有効です。

- 手厚いサポート体制の構築: イベント当日に、操作方法に関する質問にリアルタイムで対応できるヘルプデスク(チャットや専用ブース)を設置します。これにより、参加者は安心してイベントに集中できます。

- 直感的なUIのプラットフォームを選ぶ: できるだけシンプルで、誰でも直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)を持つプラットフォームを選定することも、参加ハードルを下げる上で重要です。

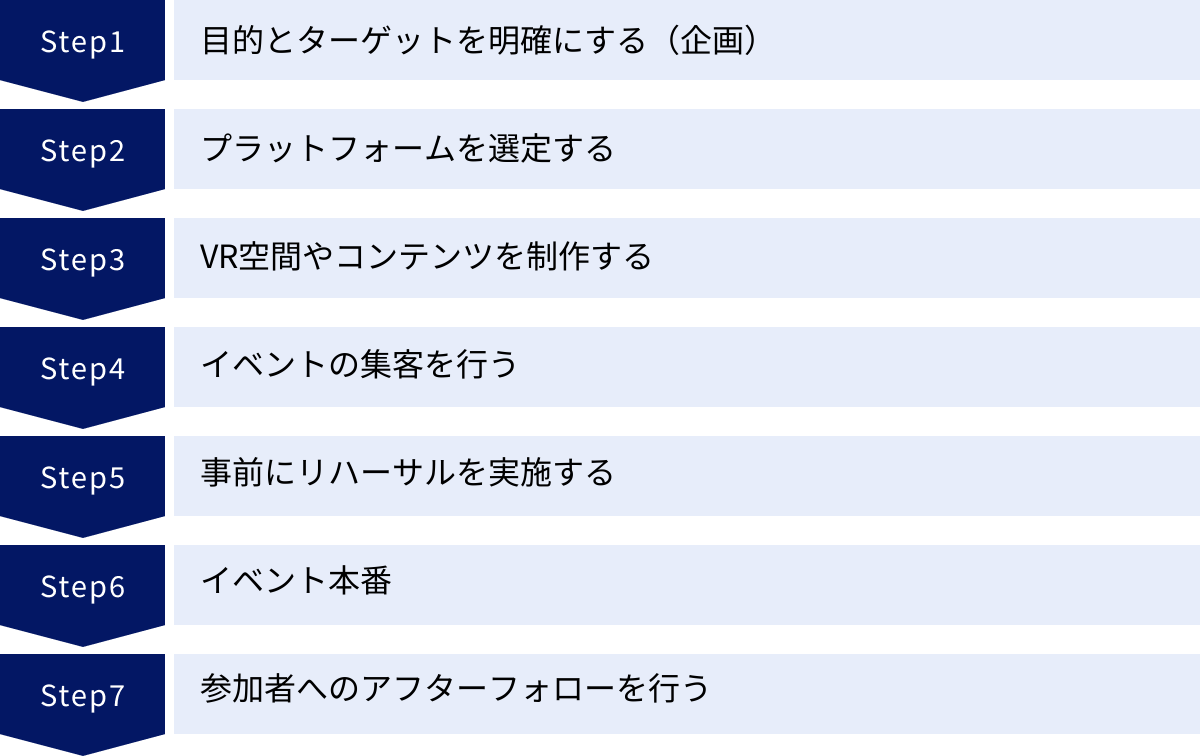

VRイベントの開催方法7ステップ

VRイベントを成功させるためには、計画的かつ段階的な準備が不可欠です。ここでは、企画から開催後のフォローアップまで、具体的な7つのステップに分けて、それぞれのポイントを解説します。

① 目的とターゲットを明確にする(企画)

すべての活動の出発点として、「何のためにVRイベントを開催するのか」という目的と、「誰に届けたいのか」というターゲットを明確に定義することが最も重要です。ここが曖昧なまま進むと、プラットフォーム選びやコンテンツ制作の方向性が定まらず、結果的に誰にも響かないイベントになってしまいます。

- 目的(KGI/KPI)の設定:

- KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標): イベントを通じて最終的に達成したいゴール。例:「新規リード獲得数 500件」「製品Aの商談化率 10%」「参加者満足度 90%以上」

- KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標): KGI達成のための中間指標。例:「総来場者数 2,000人」「平均滞在時間 60分」「名刺交換数 1,000回」

- ターゲットの設定:

- 年齢、性別、職業、役職といったデモグラフィック情報だけでなく、どのような課題や興味を持っているかといったサイコグラフィック情報まで具体的に想定します。

- ターゲットのITリテラシー(VR体験の有無、普段利用するデバイスなど)も考慮に入れることが重要です。

この段階で目的とターゲットが明確になっていれば、後続のステップにおける意思決定のブレがなくなります。

② プラットフォームを選定する

目的とターゲットが定まったら、それを実現するための「舞台」となるVRイベントプラットフォームを選定します。世の中には多種多様なプラットフォームが存在するため、複数の候補を比較検討することが重要です。

選定の際には、後述する「失敗しないVRイベントプラットフォームの選び方5つのポイント」を参考に、以下の項目をチェックしましょう。

- イベントの種類との適合性: カンファレンス向け、展示会向け、交流向けなど、プラットフォームの得意分野は何か。

- 対応規模: 想定される参加人数(同時接続数)に対応できるか。

- 機能: 名刺交換、データ分析、決済など、目的に必要な機能は揃っているか。

- 対応デバイス: PC、スマホ、VRゴーグルなど、ターゲットが利用しやすいデバイスに対応しているか。

- サポート体制: 企画から当日の運営まで、どの程度のサポートが受けられるか。

- 費用: 初期費用、月額料金などが予算に見合っているか。

複数のプラットフォームから資料を取り寄せ、デモを体験した上で、総合的に判断することをおすすめします。

③ VR空間やコンテンツを制作する

プラットフォームが決まったら、イベントの核となるVR空間と、そこで提供するコンテンツの制作に取り掛かります。

- VR空間の制作:

- テンプレート利用: 多くのプラットフォームが提供する既存のテンプレートをカスタマイズする方法。低コストかつ短期間で準備できます。

- フルカスタム制作: 企業やブランドの世界観を完全に表現したい場合、オリジナルのVR空間をゼロから制作します。高い専門性とコストが必要ですが、独自性の高い体験を提供できます。

- コンテンツの準備:

- 講演・セミナー: 登壇者のスライド資料、動画素材。

- 展示会: 製品の3Dモデル、紹介パネル(画像、テキスト)、PDF資料、デモ動画。

- 交流イベント: ゲームやクイズの企画、アバター用のオリジナル衣装やアイテム。

参加者が直感的に楽しめるような、インタラクティブな要素を盛り込むことが、エンゲージメントを高める鍵となります。

④ イベントの集客を行う

魅力的なイベントを企画・制作しても、参加者が集まらなければ意味がありません。リアルイベントと同様に、計画的な集客活動が不可欠です。

- 告知サイト(LP)の作成: イベントの概要、見どころ、参加方法、推奨環境などをまとめたランディングページを作成します。

- メールマーケティング: 既存の顧客リストや見込み顧客リストに対して、招待メールを配信します。

- SNSでの告知: X(旧Twitter)やFacebook、LinkedInなどで、イベント情報を拡散します。VRイベントならではの未来感あふれるビジュアルや動画を用いると効果的です。

- プレスリリース: 業界メディアやニュースサイトに向けてプレスリリースを配信し、広く認知度を高めます。

- Web広告: ターゲット層に的を絞って、リスティング広告やSNS広告を出稿します。

参加登録者には、イベント当日までリマインドメールを送るなどして、期待感を醸成し、参加率を高める工夫も重要です。

⑤ 事前にリハーサルを実施する

イベント本番で予期せぬトラブルに見舞われないよう、関係者全員での綿密なリハーサルは必須です。

- 運営スタッフのリハーサル:

- 受付、案内、司会、技術サポートなど、各担当者の役割と動きを確認します。

- 参加者からのよくある質問を想定し、対応方法をシミュレーションします。

- 機材トラブルや通信障害など、緊急時の対応フローを確立しておきます。

- 登壇者のリハーサル:

- 登壇者に実際にVR空間に入ってもらい、マイクやスライド操作、アバターの動きなどを確認します。

- 本番と同じ環境でプレゼンテーションを通しで行い、時間配分や見せ方を調整します。

リハーサルを通じて課題点を洗い出し、本番までにすべて解決しておくことが、スムーズなイベント運営の鍵となります。

⑥ イベント本番

いよいよイベント本番です。リハーサルで確認した役割分担に基づき、運営チームが連携して参加者をサポートします。

- 参加者の誘導: ログインした参加者をメイン会場へ案内したり、操作に困っている人をサポートしたりします。

- 司会進行: タイムテーブルに沿って、イベント全体をスムーズに進行します。

- 盛り上げ役: 積極的にチャットでコメントしたり、リアクション機能を使ったりして、会場の一体感を醸成します。

- トラブル対応: 発生した技術的な問題や質問に、ヘルプデスクが迅速に対応します。

主催者側もアバターとして積極的に参加者と交流し、イベントを楽しむ姿勢を見せることが、会場全体の雰囲気を良くする上で大切です。

⑦ 参加者へのアフターフォローを行う

イベントは開催して終わりではありません。イベントで得られた繋がりやデータを次に繋げるためのアフターフォローが、ROIを最大化する上で極めて重要です。

- お礼メールの配信: イベント終了後、速やかに参加者全員にお礼のメールを送ります。当日のハイライト動画や資料のダウンロードリンクを記載すると喜ばれます。

- アンケートの実施: イベントの満足度や改善点について、参加者からフィードバックをもらいます。得られた意見は、次回の企画に活かします。

- リードへのアプローチ: イベント中の行動データ(ブース滞在時間、資料ダウンロードなど)を基に、見込み顧客の興味度合いをスコアリングし、営業担当者が個別にアプローチします。

- コミュニティ化: イベント参加者限定のオンラインコミュニティ(SlackやFacebookグループなど)を作成し、継続的な情報交換や交流の場を提供することも有効です。

これらのフォローアップを通じて、一度きりのイベントで終わらせず、顧客との長期的な関係構築を目指しましょう。

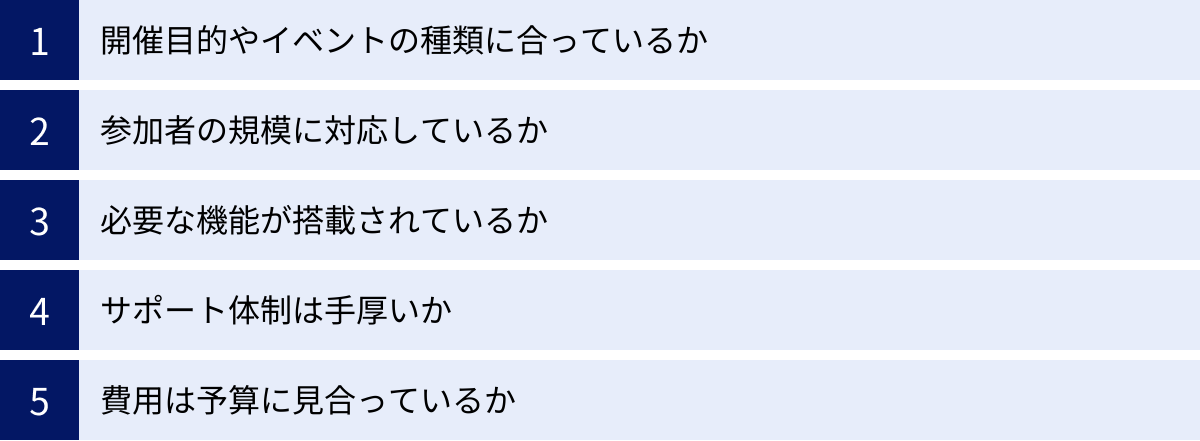

失敗しないVRイベントプラットフォームの選び方5つのポイント

VRイベントの成否は、プラットフォーム選びにかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、自社の目的やイベントの特性に合った最適なプラットフォームを選ぶための5つの重要なポイントを解説します。

① 開催目的やイベントの種類に合っているか

まず最初に考えるべきは、「そのプラットフォームが、自分たちの開催したいイベントの目的や種類に最適化されているか」という点です。VRイベントプラットフォームは、それぞれ得意とする領域が異なります。

- ビジネス特化型: 展示会や商談会、カンファレンスなどを主眼に置いたプラットフォーム。リード獲得を支援する名刺交換機能や、詳細な行動データ分析機能が充実していることが多いです。

- エンタメ・コミュニティ型: 音楽ライブやファンミーティング、ユーザー交流会など、多くの人が同時に楽しむことに特化したプラットフォーム。大規模な同時接続技術や、ユーザーが自由にコンテンツを制作できる機能が特徴です。

- 社内イベント・バーチャルオフィス型: 社員研修や懇親会、日常的なコミュニケーションの場としての利用を想定したプラットフォーム。セキュリティや常時接続性を重視した設計になっています。

例えば、大規模なビジネス展示会を開催したいのに、エンタメ向けのプラットフォームを選んでしまうと、必要な商談機能やデータ分析機能が不足している可能性があります。イベントの目的を達成するために必要な機能は何かをリストアップし、それが標準搭載されているか、あるいはオプションで追加できるかを確認することが重要です。

② 参加者の規模に対応しているか

次に、イベントで想定している参加者の規模に、プラットフォームが対応できるかを確認する必要があります。特に重要な指標は「最大同時接続数」です。

例えば、参加登録者が1,000人いても、基調講演のタイミングで同時にログインできる人数(同時接続数)が500人までという制限があれば、残りの500人は会場に入ることすらできません。これは致命的な事態です。

プラットフォームの公式サイトや資料で、以下の点を確認しましょう。

- 1つのルーム(空間)あたりの最大収容人数

- イベント全体での最大同時接続数

- 料金プランごとの人数制限

将来的にイベントの規模を拡大する可能性がある場合は、スケーラビリティ(拡張性)も考慮に入れると良いでしょう。小規模から始めて、必要に応じてシームレスに大規模プランへ移行できるプラットフォームは、長期的な視点で見ると非常に使いやすいです。

③ 必要な機能が搭載されているか

プラットフォームによって搭載されている機能は千差万別です。イベントの目的を達成するために、また、参加者の体験価値を高めるために、どのような機能が必要かを事前に洗い出しておきましょう。

【チェックすべき機能の例】

- コミュニケーション機能: ボイスチャット、テキストチャット、プライベートチャット、翻訳機能

- プレゼンテーション機能: 画面共有、スライド表示、動画再生、レーザーポインター

- 展示機能: 3Dモデル表示、パネル展示、資料ダウンロード

- リード獲得機能: アバター名刺交換、QRコード表示、アンケートフォーム

- 分析機能: 行動ログ(滞在時間、回遊導線など)の取得・分析、レポート出力

- エンゲージメント機能: リアクション(拍手、ハートなど)、スタンプ、アバターのカスタマイズ

- マネタイズ機能: チケット販売、有料エリア設定、バーチャルグッズ販売などの決済機能

全ての機能が揃っている必要はありません。自社のイベントにとって「Must-Have(必須)な機能」と「Nice-to-Have(あれば嬉しい)な機能」を整理し、優先順位をつけて比較検討することが賢明です。

④ サポート体制は手厚いか

特に初めてVRイベントを開催する場合、運営企業のサポート体制は非常に重要な要素となります。どこまでサポートしてもらえるのか、その範囲と質をしっかり確認しましょう。

- 企画・準備段階のサポート: イベントの企画相談、VR空間デザインの提案、コンテンツ制作の代行など。

- 開催当日のサポート: 専任のテクニカルスタッフによる常駐サポート、トラブル発生時の迅速な対応、参加者からの問い合わせ対応(ヘルプデスク)。

- 開催後のサポート: データ分析レポートの作成、次回答申に向けたコンサルティング。

サポートが手厚いプラットフォームは、その分費用が高くなる傾向にありますが、トラブルによるイベントの失敗リスクを大幅に軽減できるため、安心感という価値は非常に大きいです。自社のITリテラシーや運営リソースに不安がある場合は、特にサポート体制を重視して選ぶことをおすすめします。問い合わせへのレスポンスの速さや、担当者の専門性なども、選定の判断材料になります。

⑤ 費用は予算に見合っているか

最後に、プラットフォームの利用にかかる費用が、確保している予算の範囲内に収まるかを確認します。料金体系はプラットフォームによって大きく異なるため、表面的な価格だけでなく、総額でいくらかかるのかを正確に把握する必要があります。

【確認すべき費用の内訳】

- 初期費用: アカウント開設費用、VR空間の基本構築費用など。

- 月額/年額利用料: プラットフォームを継続的に利用するための基本料金。プランによって機能や利用可能人数が異なります。

- イベントごとの利用料: 特定の期間だけ利用する場合の料金。

- 従量課金: 参加人数やデータ転送量に応じて追加で発生する費用。

- オプション費用: カスタム空間の制作、運営サポート、3Dモデル制作などを依頼した場合の追加料金。

複数のプラットフォームから見積もりを取り、「費用対効果」の観点から比較検討することが重要です。単に安いという理由だけで選ぶのではなく、その費用で目的達成に必要な機能やサポートが得られるかを総合的に判断しましょう。

VRイベントプラットフォームの費用相場

VRイベントの開催を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。プラットフォームの費用は、イベントの規模、期間、カスタマイズの度合い、必要なサポートのレベルによって大きく変動します。ここでは、費用の主な内訳である「初期費用」と「月額利用料」の一般的な相場感について解説します。

| 費用項目 | 概要 | 相場感 |

|---|---|---|

| 初期費用 | VR空間の構築、オリジナルアバター制作、3Dコンテンツ制作など、イベント開催にあたって最初に発生する費用。 | 数十万円〜数百万円以上 テンプレート利用の場合は安価に、フルカスタム制作の場合は高額になる傾向。 |

| 月額利用料/イベント利用料 | プラットフォームの基本機能を利用するための料金。参加人数、利用期間、機能のグレードによって変動する。 | 数万円〜数百万円 小規模な社内イベントなら数万円から、大規模な展示会では数百万円になることも。 |

| オプション費用 | 運営サポート、データ分析レポート、追加機能、コンテンツ制作などを依頼する場合の追加費用。 | 都度見積もり |

初期費用

初期費用は、主にVR空間や各種コンテンツを準備するためにかかる費用です。その額は、どこまでオリジナリティを追求するかによって大きく変わります。

- 低コスト(数十万円~):

プラットフォームが用意している既存のテンプレート空間を利用し、ロゴやパネルを差し替える程度のカスタマイズに留める場合です。小規模なセミナーや社内懇親会など、まずは手軽に始めてみたいというケースに適しています。 - 中コスト(100万円~300万円程度):

テンプレートをベースにしつつ、一部のエリアをオリジナルでデザインしたり、企業独自のブースを制作したりする場合です。ある程度の独自性を出しつつ、コストを抑えたい場合に選択されます。製品の基本的な3Dモデル制作などが含まれることもあります。 - 高コスト(300万円以上~):

フルスクラッチで、企業やブランドの世界観を完全に反映したオリジナルのVR空間をゼロから構築する場合です。精巧な製品3Dモデルや、インタラクティブな仕掛け、オリジナルアバターの制作なども含めると、費用は数百万から、規模によっては1,000万円を超えることもあります。大規模な展示会や、ブランドイメージを重視するイベントで採用されます。

月額利用料

月額利用料(またはイベント単位の利用料)は、プラットフォームのシステムを利用するためのライセンス費用です。これは、主にイベントの規模(同時接続数)と利用期間、利用できる機能によって決まります。

- 小規模・短期間(数万円~数十万円/月):

同時接続数が50人~100人程度の小規模な社内イベントやセミナーを、単発または短期間で開催する場合の相場です。基本的な機能は揃っていますが、高度な分析機能や手厚いサポートはオプションとなることが多いです。 - 中規模(数十万円~100万円程度/月):

同時接続数が数百人規模のカンファレンスや、複数のブースが出展する小~中規模の展示会などがこの価格帯になります。名刺交換機能や基本的なデータ分析機能が標準で搭載されているプランが多くなります。 - 大規模・長期間(100万円以上/月):

同時接続数が1,000人を超える、あるいは数万人規模の大規模な展示会やフェスティバルを開催する場合の価格帯です。長期間の開催や、常設のバーチャルショールームとして利用する場合もこれに該当します。高度なデータ分析、専任のサポート体制などが含まれることが多く、プラットフォームの全機能を活用できるケースがほとんどです。

重要なのは、複数のプラットフォームから自社の要件(規模、期間、必須機能)を伝えた上で見積もりを取得し、サービス内容と費用を詳細に比較検討することです。

【タイプ別】おすすめのVRイベントプラットフォーム15選

ここでは、国内外の主要なVRイベントプラットフォームを15種類ピックアップし、それぞれの特徴や得意分野を紹介します。自社の目的に合ったプラットフォームを見つけるための参考にしてください。

① ZIKU(ジクウ)

- 特徴: ビジネスイベントに特化したメタバースプラットフォーム。ブラウザベースでPCやスマホから手軽に参加でき、アプリのインストールが不要。リード獲得・管理機能や行動データ分析機能が充実しており、商談会や展示会でのROI最大化を支援します。

- 運営会社: 株式会社ジクウ

- 参照: ZIKU公式サイト

② V-expo(ブイエキスポ)

- 特徴: オンライン展示会に強みを持つプラットフォーム。リアルな3Dブースやアバターによるコミュニケーションはもちろん、出展社と来場者のマッチングを促進する機能が豊富です。企画から集客、運営までワンストップでのサポートも提供しています。

- 運営会社: 株式会社m-Lab

- 参照: V-expo公式サイト

③ cluster(クラスター)

- 特徴: 国内最大級のメタバースプラットフォームで、音楽ライブやファンイベントなどエンタメ系の実績が豊富。スマートフォンからも手軽に参加でき、数万人規模の同時接続が可能な高い技術力を誇ります。個人でもワールド(空間)を制作したり、イベントを主催したりできます。

- 運営会社: クラスター株式会社

- 参照: cluster公式サイト

④ VRChat(ブイアールチャット)

- 特徴: 世界で最も有名なソーシャルVRプラットフォームの一つ。ユーザーが自由にワールドやアバターを制作・アップロードでき、極めて自由度が高いのが特徴。主にコミュニティ活動やユーザー主導のイベントで利用されますが、企業が独自のワールドを公開する例も増えています。

- 運営会社: VRChat Inc.

- 参照: VRChat公式サイト

⑤ XR CLOUD(エックスアールクラウド)

- 特徴: NTTグループが開発したビジネス向けのメタバースプラットフォーム。NTTの研究所の技術を活かした音声認識や感情分析などの機能が特徴。マルチデバイス対応で、Webブラウザからも手軽に利用できます。高いカスタマイズ性とセキュリティを両立しています。

- 運営会社: NTTコノキュー

- 参照: XR CLOUD公式サイト

⑥ CYZY SPACE(サイジースペース)

- 特徴: ビジネス利用に特化し、特にオンライン展示会やショールームに適したプラットフォーム。ブラウザのみでアクセス可能。来場者の行動ログを詳細に分析し、マーケティング施策に活用できるダッシュボード機能が強みです。

- 運営会社: 株式会社シーズ・リンク

- 参照: CYZY SPACE公式サイト

⑦ V-CUBE(ブイキューブ)

- 特徴: Web会議システムの国内最大手であるブイキューブが提供するメタバースサービス。長年のオンラインコミュニケーション事業で培ったノウハウを活かし、安定した通信とビジネス用途に最適化された機能を提供。大規模セミナーから双方向のワークショップまで幅広く対応します。

- 運営会社: 株式会社ブイキューブ

- 参照: ブイキューブ公式サイト

⑧ DMM [show](ディーエムエム ショウ)

- 特徴: DMM.comが提供する、オンライン展示会に特化したプラットフォーム。「見つけやすい、話しかけやすい、つながりやすい」をコンセプトに、出展社と来場者の偶発的な出会いを促進するUI/UXが特徴です。ブラウザベースで手軽に参加できます。

- 運営会社: 合同会社DMM.com

- 参照: DMM [show]公式サイト

⑨ virbela(バーベラ)

- 特徴: アメリカで開発されたビジネス向けメタバースプラットフォーム。バーチャルオフィスやオンラインキャンパスとしての利用実績が豊富で、常設のコミュニケーション空間としての活用に適しています。大規模なカンファレンスや展示会の開催も可能です。

- 運営会社: Virbela

- 参照: Virbela公式サイト

⑩ ovice(オヴィス)

- 特徴: 2Dのマップ上でアバターを動かす、ユニークなバーチャル空間。近くにいる人の声が聞こえ、遠くの人の声は聞こえにくいという、現実世界に近い距離感を再現。バーチャルオフィスやオンライン懇親会など、偶発的なコミュニケーションを重視する場面で強みを発揮します。

- 運営会社: oVice株式会社

- 参照: oVice公式サイト

⑪ EventIn(イベントイン)

- 特徴: オンラインイベント・ハイブリッドイベントの一元管理プラットフォーム。VR/メタバース機能も提供しており、他のマーケティングツールとの連携や、リアルとオンラインを横断したデータ管理を得意としています。ビジネスイベントに必要な機能を網羅しています。

- 運営会社: EventIn株式会社

- 参照: EventIn公式サイト

⑫ EventHub(イベントハブ)

- 特徴: ウェビナーから大規模カンファレンスまで対応するイベントマーケティングプラットフォーム。参加者同士のマッチング機能や商談予約機能が強力で、ネットワーキングを重視するイベントに最適です。メタバース機能も提供し、体験価値の向上を図れます。

- 運営会社: 株式会社EventHub

- 参照: EventHub公式サイト

⑬ EventBASE(イベントベース)

- 特徴: オンライン展示会に特化したプラットフォーム。出展社と来場者のコミュニケーションを活性化させる機能が豊富で、名刺交換やチャット、アンケートなどを通じて効率的なリード獲得を支援します。低コストから始められるプランも魅力です。

- 運営会社: 株式会社EventBASE

- 参照: EventBASE公式サイト

⑭ ZONE(ゾーン)

- 特徴: MONSTER DIVE社が提供するメタバース構築サービス。特定のプラットフォームに依存せず、UnityやUnreal Engineを用いて、クライアントの要望に応じた完全オリジナルのメタバース空間を制作します。高いクオリティと独自性を求める場合に適しています。

- 運営会社: 株式会社MONSTER DIVE

- 参照: ZONE公式サイト

⑮ Utopia(ユートピア)

- 特徴: ブラウザで体験できる、高品質なメタバース制作サービス。ゲームエンジンの技術を活用し、リアルで美しいグラフィックの空間をWeb上で実現します。バーチャルショールームやプロモーションイベントなど、ブランドの世界観を表現するのに最適です。

- 運営会社: 株式会社ambr

- 参照: Utopia公式サイト

VRイベントを成功させるための4つのポイント

最新のプラットフォームを導入し、多額の予算をかけたとしても、それだけでVRイベントが成功するわけではありません。成功のためには、テクノロジーを使いこなすための戦略と工夫が必要です。ここでは、VRイベントを成功に導くための本質的な4つのポイントを解説します。

① イベントの目的を常に意識する

これは開催ステップの最初にも述べたことですが、成功のためには最も重要なポイントなので改めて強調します。企画から準備、本番、そしてアフターフォローに至るまで、全ての意思決定の拠り所となるのが「イベントの目的」です。

- 「このコンテンツは、リード獲得という目的に貢献するか?」

- 「この空間デザインは、ブランドイメージ向上という目的に合致しているか?」

- 「この交流企画は、参加者満足度を高める上で効果的か?」

常にこの問いを自問自答し、チーム全体で目的意識を共有することが、施策のブレを防ぎ、一貫性のあるイベント体験を創出する上で不可欠です。「VRを使うこと」自体が目的化してしまい、手段と目的が逆転してしまうのは、よくある失敗パターンです。最新技術に目を奪われるのではなく、常にビジネス上のゴールを見据えましょう。

② 参加者が直感的に楽しめる企画を盛り込む

VRイベントの大きな魅力は、参加者が主体的に関われる「インタラクティブ性」にあります。一方的に情報を提供するだけのセミナーや、製品カタログを並べただけの展示会では、参加者はすぐに飽きてしまいます。参加者を「観客」ではなく「プレイヤー」にするという意識が重要です。

- ゲーミフィケーションの導入: 会場内に隠されたアイテムを探す「宝探しゲーム」や、講演内容に関する「クイズラリー」、特定の場所で写真を撮る「フォトスポット巡り」など、ゲーム要素を取り入れることで、参加者は楽しみながら自然と会場を回遊してくれます。

- インタラクティブなコンテンツ: 自分のアバターで試着できるバーチャルファッションショー、ボタンを押すと動き出す製品の3Dモデル、参加者の投票で結果が変わるディスカッションなど、参加者のアクションが何らかの結果に結びつく仕掛けを用意します。

- 交流のきっかけ作り: 共通のテーマについて語り合えるテーマ別ラウンジを設置したり、運営スタッフがアバターで積極的に参加者に話しかけたりして、コミュニケーションが生まれやすい雰囲気を作り出しましょう。

こうした「楽しさ」や「発見」の要素が、参加者のエンゲージメントと滞在時間を高め、結果としてイベントの目的達成に繋がります。

③ 参加方法のサポートを丁寧に行う

どれだけ素晴らしいイベントを企画しても、参加者がスムーズに会場に入れなければ意味がありません。特に、VRイベントに慣れていない参加者が多い場合は、技術的なハードルを取り除くための手厚いサポートが成功の鍵を握ります。

- 事前の情報提供の徹底: 推奨環境、ログイン方法、基本操作などを図や動画で解説したマニュアルを、事前に分かりやすく案内します。複数のリマインドメールで、繰り返し周知することも効果的です。

- テスト環境の用意: 本番前に、参加者がログインや操作を試せる「リハーサル会場」や「チュートリアルエリア」を開放し、不安を解消できる機会を提供します。

- 当日のヘルプデスク: イベント当日は、操作方法や技術的なトラブルに関する問い合わせに迅速に対応できる専門のヘルプデスクを、チャットや専用ブースで必ず設置します。

「ITに不慣れな人でも、誰一人取り残さない」という姿勢でサポート体制を構築することが、参加者全体の満足度を高め、ポジティブな口コミを生み出すことに繋がります。

④ 開催後のアンケートやフォローを徹底する

イベントの価値を最大化するためには、開催後のアクションが極めて重要です。イベントは、顧客との関係を構築するための始まりに過ぎません。

- データに基づいた改善: イベントで取得した行動データを詳細に分析し、「何が成功し、何が課題だったのか」を客観的に評価します。例えば、「Aの講演は満員だったが、Bのブースは閑散としていた」という事実が分かれば、次回のコンテンツ企画に活かせます。このPDCAサイクルを回し続けることが、イベントの質を継続的に向上させます。

- 効果的なリードナーチャリング: 獲得したリード(見込み顧客)に対して、画一的なアプローチをするのは非効率です。行動データに基づいて、「製品Xに強い興味を示した人には、Xの詳細資料を送る」「価格に関心があった人には、営業から連絡する」といったように、興味の度合いや内容に応じた個別のアプローチ(リードナーチャリング)を行うことで、商談化率を大きく高めることができます。

- 感謝とフィードバックの依頼: 参加者へのお礼メールの中で、必ずアンケートへの協力を依頼しましょう。参加者の生の声は、データだけでは分からない貴重なインサイトの宝庫です。

イベントを一過性の打ち上げ花火で終わらせず、得られたデータと繋がりを次なるマーケティング・営業活動に繋げる仕組みを構築することが、VRイベントへの投資対効果(ROI)を最大化する上で不可欠です。

まとめ

本記事では、VRイベントの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な開催方法、プラットフォームの選び方、そして成功のためのポイントまで、包括的に解説してきました。

VRイベントは、もはや一部の先進的な企業だけのものではなく、ビジネスやコミュニケーションの新しいスタンダードとして、あらゆる業界でその活用が広がりつつあります。その本質は、単にリアルイベントをオンラインに置き換えることではありません。場所や時間の制約を超え、物理法則に縛られない自由な表現力と、詳細なデータ活用能力を武器に、これまでにない全く新しい体験価値とビジネスチャンスを創造するポテンシャルを秘めています。

もちろん、通信環境の問題や操作の習熟度など、乗り越えるべき課題も存在します。しかし、それらの課題に対する解決策も次々と登場しており、テクノロジーの進化とともに参加のハードルは着実に下がっています。

VRイベントを成功させるために最も重要なことは、「何のためにやるのか」という目的を明確にし、参加者視点に立って「どうすれば楽しんでもらえるか」「どうすれば満足してもらえるか」を徹底的に考え抜くことです。その上で、自社の目的と予算に合った最適なプラットフォームを選び、計画的に準備を進めていくことが成功への近道となります。

この記事が、皆様にとってVRイベントという新たな可能性の扉を開く一助となれば幸いです。まずは小規模なセミナーや社内イベントからでも、VRイベントの世界に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。