近年、スマートフォンをかざすだけで現実世界にデジタル情報を重ね合わせるAR(拡張現実)技術が、マーケティングやエンターテインメント、業務効率化など、様々な分野で活用されています。中でも、専用アプリのインストールを必要とせず、Webブラウザだけで手軽にAR体験を提供できる「WebAR」が大きな注目を集めています。

このWebAR開発の世界で、デファクトスタンダードともいえる地位を確立しているのが、Niantic社が提供する開発プラットフォーム「8th Wall」です。高品質で多彩なAR表現を可能にする豊富な機能群と、幅広いデバイスに対応する安定性から、世界中の開発者や企業に選ばれています。

この記事では、WebAR開発に関心のある方や、ビジネスへのAR活用を検討している担当者の方に向けて、8th Wallの基本から、具体的な機能、料金プラン、そして開発を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、8th Wallがなぜこれほどまでに評価されているのか、そして自社の目的にどう活かせるのかが明確になるでしょう。

目次

8th Wallとは

まず、8th Wallがどのようなもので、なぜ多くの開発者や企業から支持されているのか、その基本的な概念と特徴から詳しく見ていきましょう。8th Wallを理解する鍵は、「WebAR開発プラットフォーム」と「アプリ不要の手軽さ」という2つの側面にあります。

Nianticが提供するWebAR開発プラットフォーム

8th Wallは、一言で表すと「WebARコンテンツを開発・公開するための総合的なプラットフォーム」です。開発者は8th Wallが提供するSDK(Software Development Kit)やAPI(Application Programming Interface)を利用することで、高度なAR体験をWebブラウザ上で実現できます。

このプラットフォームを提供しているのは、世界的大ヒットゲーム「Pokémon GO」や「Pikmin Bloom」の開発・運営で知られるNiantic, Inc.です。Nianticは、現実世界を舞台にしたエンターテインメントを通じて人々を冒険や発見に誘う「リアルワールドメタバース」の構築をビジョンに掲げており、その実現の中核を担う技術の一つがARです。2022年に8th Wallを買収したことにより、NianticはネイティブアプリAR(Pokémon GOなど)に加えてWebARの領域でも圧倒的な存在感を示すことになりました。Nianticの持つ豊富なAR開発の知見と技術力が、8th Wallのプラットフォームに注ぎ込まれている点が、その信頼性と性能の高さを裏付けています。

では、なぜ今、8th Wallのような「WebAR」のプラットフォームが重要視されているのでしょうか。その背景には、AR市場全体の成長と、それに伴う企業ニーズの変化があります。

スマートフォンの性能向上や通信環境の高速化(5Gの普及など)により、ARは一部のギークな技術から、誰もが日常的に触れる可能性のある身近な存在へと変わりつつあります。企業は、このAR技術を自社のマーケティングや販売促進、顧客エンゲージメント向上に活用したいと考えるようになりました。

しかし、従来のAR体験の多くは、専用の「ネイティブアプリ」をユーザーにインストールしてもらう必要がありました。これには、以下のような課題が伴います。

- ユーザー側の手間: アプリストアで検索し、ダウンロード・インストールするという手間が発生する。

- ストレージ容量: スマートフォンのストレージ容量を消費する。

- 離脱率の高さ: インストールが面倒で、体験する前にユーザーが離脱してしまう可能性が高い。

- 開発者側の課題: iOSとAndroidそれぞれに対応したアプリを開発する必要があり、コストと時間がかかる。また、アプリストアの審査にも時間がかかる。

WebARは、これらの課題を解決する技術です。WebARは、Webブラウザ(SafariやChromeなど)が持つ機能を利用してARを実現するため、ユーザーはURLにアクセスしたり、QRコードを読み取ったりするだけで、すぐにAR体験を開始できます。 この「アプリ不要」という手軽さが、企業がより多くの消費者にAR体験を届けるための大きな武器となるのです。

8th Wallは、このWebAR開発を強力に支援するプラットフォームとして、開発者に以下のような価値を提供します。

- 高度なAR機能: 現実空間を認識するSLAM技術や画像認識、顔認識など、ネイティブアプリに匹敵するリッチなAR表現を可能にする機能群。

- クロスプラットフォーム対応: iOS、Androidを問わず、さらにはARKit/ARCore非対応の古い機種まで、非常に幅広いデバイスで動作する互換性の高さ。

- 統合された開発環境: コーディング、デバッグ、公開までをブラウザ上で完결できるクラウドベースのIDEを提供し、開発効率を向上。

- 安定したホスティング: 開発したWebARコンテンツを8th Wallの強力なグローバルサーバーネットワークでホスティングでき、世界中のユーザーに快適な体験を提供。

このように、8th Wallは単なる技術ライブラリではなく、開発から公開、配信までをワンストップでサポートする包括的なソリューションであり、Nianticという強力なバックボーンを持つことから、WebAR開発における第一の選択肢とされています。

専用アプリのインストールが不要で手軽に楽しめる

8th Wall、ひいてはWebARの最大の特徴であり、最も強力なメリットは、「専用アプリのインストールが一切不要である」という点に集約されます。この手軽さが、ユーザー体験とビジネス活用の両面で、計り知れない価値を生み出しています。

ユーザーの視点から考えてみましょう。あなたは街中で、ある新商品のキャンペーンポスターを見かけたとします。そこには「スマホをかざして、ARで商品をチェック!」と書かれ、QRコードが印刷されています。

- もしこれがネイティブアプリARだったら…

- QRコードを読み取ると、App StoreやGoogle Playのダウンロードページに飛ばされる。

- 「インストール」ボタンをタップし、ダウンロードが始まるのを待つ。通信環境によっては数分かかることもある。

- ダウンロードが終わったら、アプリを開き、利用規約への同意や初期設定を求められるかもしれない。

- ようやくAR機能が起動し、もう一度ポスターにカメラをかざして体験が始まる。

このプロセスの間に、「面倒だから、また今度でいいや」「通信量がもったいない」と感じて離脱してしまうユーザーは少なくないでしょう。

- 一方、これが8th Wall(WebAR)だったら…

- スマートフォンの標準カメラアプリでQRコードを読み取る。

- Webブラウザが起動し、カメラへのアクセス許可を求めるポップアップが表示される。

- 「許可」をタップすると、即座にAR体験が始まる。

この差は歴然です。WebARは、ユーザーが興味を持ったその瞬間から体験開始までの時間と手間を劇的に短縮します。 この「瞬間性」と「低ハードル」こそが、WebARが持つ本質的な強みです。

この手軽さは、企業(開発者)側にも大きなメリットをもたらします。

- 圧倒的なリーチの拡大:

アプリのインストールをためらう層も含め、Webにアクセスできるほぼすべてのスマートフォンユーザーが潜在的なターゲットになります。これにより、届けられるユーザーの母数が格段に広がります。 - コンバージョン率の向上:

体験開始までのステップが少ないため、途中で離脱される確率が大幅に低下します。例えば、商品プロモーションでARを利用する場合、より多くのユーザーに商品の魅力を直接伝えられ、結果として購入などのコンバージョンに繋がりやすくなります。 - 既存のWeb施策とのシームレスな連携:

WebARは、文字通り「Web」の技術です。そのため、既存のデジタルマーケティング施策と非常に高い親和性を持ちます。- Webサイト/LP: 商品ページに「ARで試す」ボタンを設置する。

- SNS: TwitterやInstagramの投稿にAR体験へのリンクを貼る。

- Web広告: バナー広告のクリック先をARコンテンツにする。

- メールマガジン: リンクをクリックすれば、すぐにARが起動する。

- リアルイベント: 会場のポスターや配布物に印刷されたQRコードから限定コンテンツへ誘導する。

このように、あらゆるオンライン・オフラインの顧客接点から、分断なくAR体験へと誘導できるのが、WebARの大きなアドバンテージです。

架空のシナリオを考えてみましょう。あるインテリアブランドが、新発売のソファのプロモーションを行うとします。WebARを使えば、顧客は自宅にいながら、スマートフォンのカメラを通してリビングに実寸大のソファを配置し、色やデザインが部屋に合うかどうかを確認できます。この「バーチャル試着」体験への導線は、ブランドの公式サイト、SNS広告、インテリア雑誌に掲載されたQRコードなど、多岐にわたって設定可能です。アプリのインストールという障壁がないため、より多くの潜在顧客が気軽に商品を「試し」、購入前の不安を解消できるでしょう。

8th Wallは、このWebARの持つポテンシャルを最大限に引き出すためのプラットフォームとして、開発のしやすさと安定した動作を提供することで、ユーザーと企業の双方にとって価値あるAR体験の創出を支えているのです。

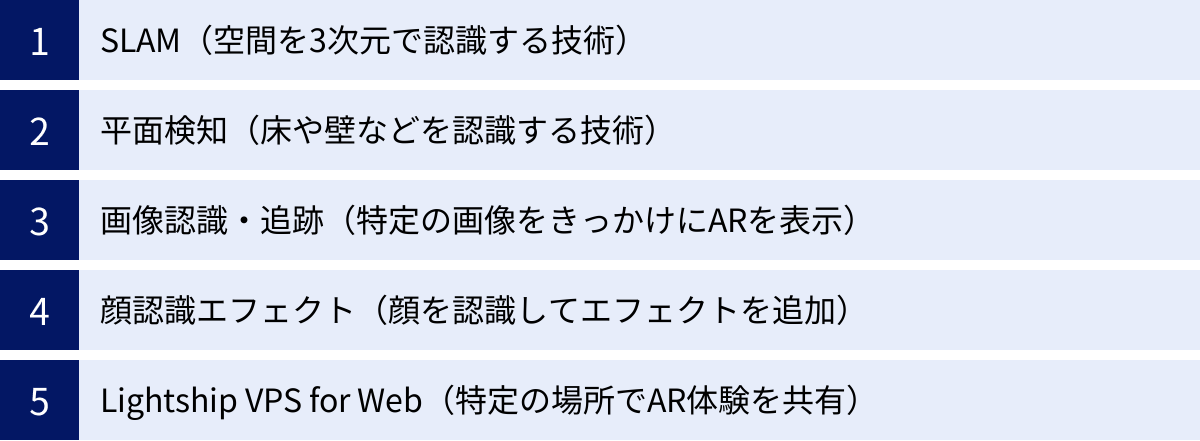

8th Wallでできること(主な機能)

8th Wallは、WebARでリッチな体験を構築するための多彩な機能を備えています。ここでは、その中でも特に代表的で強力な5つの機能「SLAM」「平面検知」「画像認識・追跡」「顔認識エフェクト」「Lightship VPS for Web」について、それぞれがどのような技術で、何を実現できるのかを具体例を交えながら詳しく解説します。

SLAM(空間を3次元で認識する技術)

SLAM(スラム)は「Simultaneous Localization and Mapping」の略で、日本語では「自己位置推定と環境地図作成の同時実行」と訳されます。これは、AR技術の根幹をなす非常に重要な機能です。

簡単に言うと、SLAMとはスマートフォンが「今、自分は空間のどこにいて、どの方向を向いているのか」を把握し、同時に「周囲の環境がどのような形をしているのか」を地図として作成する技術です。これをスマートフォンのカメラ映像だけでリアルタイムに行います。

8th WallのSLAMは「World Tracking」機能として提供されており、その最大の特徴は、AppleのARKitやGoogleのARCoreといったOS標準のAR機能に依存しない、独自のコンピュータビジョン技術で実現されている点です。これにより、ARKit/ARCoreが搭載されていない比較的古いスマートフォンでも、高品質な空間認識が可能となり、対応デバイスの範囲を劇的に広げています。

SLAMが実現することで、AR体験は格段にリアルでインタラクティブになります。具体的には、仮想の3Dオブジェクトを、現実空間の特定の位置に「固定(アンカー)」することができます。これは、単にカメラ映像に画像を重ねるだけの簡易的なARとは一線を画す体験です。

例えば、以下のようなことが可能になります。

- バーチャルな家具の設置: リビングの床に、購入を検討しているソファやテーブルの3Dモデルを実寸大で配置できます。ユーザーはスマートフォンのカメラを持って部屋の中を歩き回り、様々な角度から家具を見たり、他の家具との位置関係を確認したりできます。SLAMがなければ、オブジェクトはカメラの動きに合わせて不自然に漂ってしまいますが、SLAMによってオブジェクトは床にしっかりと固定されます。

- キャラクターとのインタラクション: 自分の部屋に好きなゲームのキャラクターを呼び出し、まるでそこに実在するかのように一緒に写真を撮ることができます。キャラクターをテーブルの上に立たせたり、部屋の隅に座らせたりと、自由な配置が可能です。

- 空間を使ったゲーム: 現実の公園や部屋全体をゲームのステージとして利用できます。例えば、空間のあちこちに隠されたバーチャルな宝箱を探したり、壁から現れるモンスターを撃退したりするような、身体を動かして楽しむ没入型のゲームが実現します。

8th WallのSLAMは、6DoF(Six Degrees of Freedom、6自由度)に対応しています。これは、前後・左右・上下の3軸の「移動」と、それぞれの軸周りの「回転」(ピッチ、ヨー、ロール)の合計6つの動きをすべて認識できることを意味します。これにより、ユーザーがスマートフォンを持って歩き回ったり、覗き込んだり、かがんだりといった複雑な動きをしても、仮想オブジェクトと現実空間との位置関係が崩れることなく、非常に高い没入感を提供できます。

平面検知(床や壁などを認識する技術)

平面検知は、SLAM技術の一部でありながら、多くのAR体験において極めて重要な役割を果たすため、独立した機能として注目されます。その名の通り、カメラが捉えている映像の中から、水平な面(床、地面、机の上など)や垂直な面(壁、ドアなど)を自動で検出する技術です。

なぜこの機能が重要なのでしょうか。それは、仮想オブジェクトを現実世界に「自然に」配置するためです。例えば、バーチャルな猫をARで表示させたい時、猫は空中に浮いているのではなく、床の上を歩き回るのが自然です。また、バーチャルな絵画を飾りたいなら、壁にかかっているべきです。

平面検知機能がなければ、開発者はオブジェクトをどこに配置すべきか判断できません。結果として、オブジェクトが不自然に宙に浮いたり、床や壁を突き抜けてしまったりと、ユーザーの没入感を著しく損なう体験になってしまいます。

8th Wallでは、SLAM(World Tracking)機能の一部として、高精度な平面検知がリアルタイムで行われます。開発者は、検出された平面の情報を利用して、コンテンツを意図した通りに配置できます。

具体的な活用例としては、以下のようなものが挙げられます。

- Eコマースでの商品配置:

- 床を検出して、ラグやカーペット、掃除機などの商品を配置する。

- 机の上を検出して、ノートパソコンやコーヒーメーカーなどの家電製品を置き、サイズ感を確認する。

- 壁を検出して、壁掛け時計やポスター、棚などを設置シミュレーションする。

- ゲームやエンターテインメント:

- 検出した床からキャラクターが登場したり、ステージが出現したりする。

- 検出した壁を破壊すると、向こう側に別の世界が広がっている、といった演出。

- 机の上を舞台にした、ミニチュアのキャラクターが戦うボードゲームのような体験。

- 情報提示・ナビゲーション:

- 床に矢印を表示して、特定の場所までユーザーを案内する。

- 壁にバーチャルな看板や案内情報を表示する。

8th Wallの平面検知は、検出した平面の大きさや形状、向きといった情報も取得できるため、開発者は「十分な広さのある床面が検出されたらコンテンツを表示する」といった、より高度な制御も可能です。この機能によって、WebARは単にオブジェクトを表示するだけでなく、現実の環境と相互作用する、よりインテリジェントな体験を提供できるのです。

画像認識・追跡(特定の画像をきっかけにARを表示)

画像認識・追跡は「Image Target」と呼ばれる機能で、ARの活用シーンを飛躍的に広げる非常にポピュラーな技術です。これは、あらかじめ登録しておいた特定の画像(マーカー)をスマートフォンのカメラが認識すると、それをきっかけ(トリガー)として、その画像の上や周囲にARコンテンツを表示するというものです。

ポスター、商品のパッケージ、雑誌の広告ページ、名刺、パンフレットなど、印刷物であればほとんど何でもトリガーに設定できます。カメラは画像を認識するだけでなく、その画像の位置、向き、大きさをリアルタイムで追跡し続けるため、ユーザーがスマートフォンを動かしても、ARコンテンツは画像にぴったりと張り付いたまま表示されます。

この機能は、特にマーケティングやプロモーション活動と非常に高い親和性を持ちます。

- 商品パッケージ:

- ワインのラベルにかざすと、醸造家のインタビュー動画や、そのワインに合う料理のレシピが表示される。

- お菓子の箱にかざすと、箱からキャラクターが飛び出してきて、一緒に写真が撮れる。

- 印刷広告:

- 雑誌の自動車広告にかざすと、そのページから車の3Dモデルが立体的に現れ、色を変えたり内装を見たりできる。

- 新聞広告にかざすと、関連するニュース動画が再生される。

- イベント・施設:

- 美術館の絵画にかざすと、作者の解説や作品の背景情報が音声付きで表示される。

- 観光地のパンフレットにかざすと、地図が立体的に表示され、見どころをキャラクターが紹介してくれる。

- 名刺:

- 名刺にかざすと、自分のアバターや、制作したポートフォリオ動画が表示される。

Image Targetの強みは、既存の物理的なメディアに、インタラクティブなデジタル体験という付加価値を与えられる点にあります。静的だった印刷物が、ユーザーのアクションによって動き出し、より多くの情報を伝え、より深いエンゲージメントを生み出すための「入り口」に変わるのです。

8th Wallでは、複数の異なる画像を同時に認識・追跡したり、円筒形や箱型といった立体的なオブジェクトに貼り付けられた画像を認識する「Cylindrical/Conical Image Targets」や「Curved Image Targets」といった高度な機能も提供しており、より複雑でクリエイティブなAR体験の実現を可能にしています。

顔認識エフェクト(顔を認識してエフェクトを追加)

顔認識エフェクトは「Face Effects」と呼ばれる機能で、InstagramやTikTok、SnapchatなどのSNSアプリでおなじみの「フェイスフィルター」をWebARで実現する技術です。

この機能は、スマートフォンのフロントカメラ(インカメラ)を使い、ユーザーの顔をリアルタイムで検出し、目、鼻、口、眉、顔の輪郭といった特徴点を正確に追跡します。そして、それらの特徴点の動きに合わせて、2Dや3Dのオブジェクトを顔に重ね合わせたり、顔の形を変形させたりすることができます。

Face Effectsによって、以下のようなユーザー参加型の楽しいAR体験を創出できます。

- バーチャル試着 (Try-On):

- メガネやサングラスをバーチャルで試着し、自分に似合うかどうかを確認する。

- 帽子やヘッドホン、イヤリングなどのアクセサリーを試す。

- 様々な色のリップスティックやアイシャドウといった化粧品を、自分の顔でシミュレーションする。

- エンターテインメント・プロモーション:

- ブランドのキャラクターのマスクをかぶったり、動物の耳や鼻をつけたりして、なりきり体験を楽しむ。

- ユーザーが特定の表情(笑顔、驚いた顔、口を開けるなど)をすると、エフェクトが変化したり、アニメーションが再生されたりするインタラクティブなコンテンツ。

- 顔にペイントを施したり、キラキラしたエフェクトを追加したりして、イベントの世界観を表現する。

Face Effectsの最大の強みは、SNSでの拡散(バイラル効果)を狙いやすい点にあります。ユーザーは面白いフェイスフィルターを体験すると、その様子を写真や動画に撮って友人と共有したくなります。コンテンツにブランドのロゴやハッシュタグをさりげなく表示させておくことで、ユーザーの投稿が自然な形での宣伝となり、ブランドの認知度を飛躍的に高める可能性があります。

8th WallのFace Effectsは、顔の表面にテクスチャを貼り付けるだけでなく、顔の動きに追従する3Dオブジェクトを配置したり、背景を差し替えたりすることも可能です。この機能は、特に若年層をターゲットにしたキャンペーンや、ユーザーに楽しんでもらいながらブランドへの親近感を高めたい場合に非常に有効なツールとなります。

Lightship VPS for Web(特定の場所でAR体験を共有)

Lightship VPS for Webは、8th Wallが提供する機能の中で最も先進的で、ARの未来を切り拓く可能性を秘めた技術です。VPSは「Visual Positioning System」の略で、日本語では「ビジュアル測位システム」と訳されます。

従来のGPSが衛星からの電波で数メートル単位の位置を特定するのに対し、VPSはスマートフォンのカメラを通して見える風景と、あらかじめスキャンして作成されたその場所の3Dデジタルマップを照合することで、ユーザーの位置と向きをセンチメートル単位という驚異的な精度で特定します。

この高精度な位置特定により、これまでのARでは難しかった、以下のような体験がWebARで実現可能になります。

- 永続的なARコンテンツ (Persistent AR):

あるユーザーが特定の場所に設置したARオブジェクトが、その場に「保存」され、後から同じ場所を訪れた別のユーザーがそれを見ることができます。例えば、公園のベンチにバーチャルな伝言を残したり、街の壁にデジタルなグラフィティアートを描いたりすることが可能です。ARコンテンツが、その場所の一部として永続的に存在し続けるのです。 - マルチプレイヤーAR体験 (Shared AR):

同じ場所にいる複数のユーザーが、完全に同じAR空間をリアルタイムで共有できます。Aさんのスマートフォンに表示されているARオブジェクトの位置と、Bさんのスマートフォンに表示されているARオブジェクトの位置が寸分違わず同期されます。これにより、以下のような体験が生まれます。- 公園を舞台に、複数のプレイヤーが協力して巨大なボスモンスターと戦うARゲーム。

- スタジアムで、友人と一緒にバーチャルなオブジェクトを投げ合って遊ぶ。

- 現実空間に現れたパズルを、複数人で知恵を出し合って解く。

- 場所と連動した大規模なナビゲーションと情報表示:

VPSは広範囲なエリアをカバーできるため、特定の建物の中だけでなく、街区全体や公園、キャンパスといった大規模な空間で、場所に応じたAR体験を提供できます。- 駅や空港で、目的地までの道順をARの矢印で床に表示するナビゲーション。

- 観光地で、特定の銅像の前に立つと、その人物の歴史がARで浮かび上がる。

- フェスティバル会場で、各ステージのタイムテーブルや混雑状況をリアルタイムでAR表示する。

Lightship VPSを利用するには、対象となる場所を事前にスキャンして3Dマップを作成する必要がありますが、Nianticは世界中の開発者やユーザーの協力を得て、この3Dマップを急速に拡大させています。

Lightship VPS for Webは、ARを個人的な体験から、他者と共有し、場所と深く結びついた社会的な体験へと進化させる技術です。都市開発、観光、エンターテインメント、教育など、あらゆる分野に革命をもたらすポテンシャルを秘めており、8th WallがWebARの未来をどのように描いているかを示す象徴的な機能と言えるでしょう。

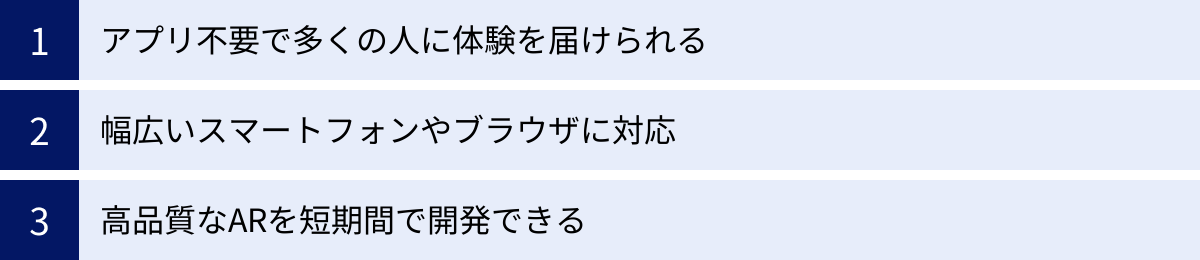

8th Wallを利用する3つのメリット

8th Wallは、その高度な機能群によって開発者にクリエイティブな自由をもたらすだけでなく、ビジネスの観点からも多くのメリットを提供します。ここでは、企業がマーケティングやサービスに8th Wallを採用する際に得られる3つの大きな利点を掘り下げて解説します。

① アプリ不要で多くの人に体験を届けられる

これは8th Wall、ひいてはWebARの根源的なメリットであり、ビジネスインパクトが最も大きい点です。前述の通り、ユーザーはQRコードのスキャンやURLへのアクセスだけで、すぐにAR体験を開始できます。 この「アプリインストール」という障壁を取り除くことが、ビジネスの成果に直結します。

まず、ユーザーの離脱率を劇的に低減できます。一般的な調査では、アプリのインストールを求められた場合、多くのユーザーがそのステップで面倒に感じて離脱してしまうことが知られています。特に、一度きりのキャンペーンやイベントのためにアプリをインストールすることへの抵抗感は非常に強いものです。WebARであれば、ユーザーが興味を持ったその瞬間の熱量を逃さず、スムーズに体験へと導くことができます。これは、プロモーションの効果測定における「体験開始率」や「コンバージョン率」といった指標を大きく改善させる要因となります。

次に、リーチできるユーザー層を最大化できます。ネイティブアプリは、基本的にそのアプリをインストールしている、あるいはインストールする意欲のあるユーザーにしかリーチできません。しかし、WebブラウザはiOS、Androidを問わず、ほぼ全てのスマートフォンに標準搭載されています。つまり、WebARはOSの垣根を越え、潜在的な顧客となりうる非常に広範な層にアプローチする能力を持っています。特定のターゲット層に限定されない、マス向けのプロモーションを展開する際に、このリーチの広さは絶大な効果を発揮します。

さらに、既存のデジタルマーケティング施策との親和性の高さも見逃せません。企業がすでに行っているWeb広告、SNS運用、メールマガジン、オウンドメディア運営といった活動の中に、WebAR体験へのリンクを一つ加えるだけで、顧客エンゲージメントを深める新たなタッチポイントを創出できます。例えば、ECサイトの商品ページに「ARでサイズを確認」というボタンを設置すれば、顧客は購入前の不安を解消でき、購買意欲が高まります。SNSの投稿でARフィルターへのリンクを共有すれば、ユーザー参加型のバイラルキャンペーンを展開できます。

このように、8th Wallを活用することで、AR体験を特別なものではなく、日常的なWebブラウジングの延長線上にある自然な体験として提供できるようになります。これは、より多くの人々にブランドや商品との新たな接点を提供し、ビジネス機会を創出するための極めて有効な戦略です。

② 幅広いスマートフォンやブラウザに対応

AR体験を提供しようとする際に、開発者や企画担当者が直面する大きな課題の一つが「デバイスの断片化」です。つまり、「あの人のスマートフォンでは動くのに、この人のスマートフォンでは動かない」という状況が発生し、提供できるユーザーが限られてしまう問題です。

8th Wallは、この課題に対して非常に優れた解決策を提供します。その秘密は、前述のSLAM機能でも触れた、OS標準のAR機能(ARKit/ARCore)に依存しない独自のコンピュータビジョン技術にあります。

ARKit(iOS)やARCore(Android)は、非常に高性能なAR機能を提供しますが、利用できるのは比較的新しい、特定のスペックを満たしたデバイスに限られます。しかし、世界中にはまだARKit/ARCoreに対応していないスマートフォンも数多く存在します。もしAR体験がこれらの機能に完全に依存していると、そうしたデバイスを持つユーザーは体験から排除されてしまいます。

8th Wallの「World Tracking」技術は、デバイスのモーションセンサーとカメラ映像の解析を組み合わせることで、ARKit/ARCore非対応のデバイス上でも、高品質なSLAM(空間認識)を実現します。 もちろん、ARKit/ARCoreが利用できるデバイスではそれらを活用してさらに精度を高めますが、利用できない場合でも8th Wallが代替として機能するのです。これにより、iOS、Androidを問わず、驚くほど幅広い年代のスマートフォンで、安定したAR体験を提供することが可能になります。

対応ブラウザの広さも特筆すべき点です。8th Wallは、Safari (iOS), Chrome (Android/iOS/Desktop), Firefox (Android/Desktop), Microsoft Edge (Desktop)といった主要なモダンブラウザの最新版に常に対応しています。特定のブラウザでしか動作しないといった制限が少ないため、ユーザーが普段使っているブラウザでスムーズに体験を開始できます。

この「幅広い対応力」がビジネスにもたらすメリットは計り知れません。

- 機会損失の最小化: 「自分のスマホでは見られない」という理由で顧客を逃すリスクを減らし、できるだけ多くの人に体験を届けることができます。

- ブランドイメージの維持: どのユーザーにも等しく高品質な体験を提供できるため、「動かない」といったネガティブな評判が広まるのを防ぎ、ブランドへの信頼感を維持できます。

- 開発効率の向上: 開発者は、OSやデバイスごとの細かな差異を過度に気にする必要がありません。「Write once, run anywhere(一度書けば、どこでも動く)」に近い思想で、一つのコードベースで広範なユーザーにリーチできるため、開発・テストの工数を削減できます。

グローバルにキャンペーンを展開する場合や、多様なユーザー層にアプローチしたい場合において、8th Wallのこのクロスプラットフォーム対応能力は、プロジェクトの成功を左右する重要な要素となるでしょう。

③ 高品質なARを短期間で開発できる

ビジネスの世界では、スピードが競争優位性を生み出します。特に、期間限定のキャンペーンや、時流に乗った企画では、アイデアを迅速に形にして市場に投入することが求められます。8th Wallは、高品質なAR体験を短期間で開発するための強力な環境を提供します。

その中核となるのが、クラウドベースの統合開発環境(Cloud Editor)です。開発者はWebブラウザから8th Wallのプラットフォームにアクセスするだけで、コーディング、デバッグ、アセット管理、そして公開まで、開発に必要なほぼ全ての作業を完結させることができます。ローカル環境に複雑な開発ツールをセットアップする必要はありません。

このCloud Editorは、リアルタイムでの共同編集機能も備えており、チームでの開発効率を飛躍的に向上させます。さらに、編集したコードは保存すると即座にサーバーに反映され、発行されたQRコードやURLを使えば、すぐに実機(スマートフォン)で動作確認ができます。 この「コーディング→即時確認」の高速なイテレーション(反復)サイクルは、トライ&エラーを素早く繰り返し、コンテンツの品質を効率的に高めていく上で非常に強力です。

また、8th Wallは非常に豊富なサンプルプロジェクトを提供しています。 これらは、本記事で紹介したSLAM、画像認識、顔認識といった主要な機能を使った基本的な実装例から、より複雑な応用例まで多岐にわたります。開発者は、ゼロからコードを書き始めるのではなく、これらのサンプルプロジェクトをテンプレートとして利用し、3Dモデルやデザインを差し替えたり、独自のロジックを追加したりすることで、開発時間を大幅に短縮できます。これは、特にAR開発の経験が浅い開発者にとって、学習と実践のハードルを大きく下げてくれるでしょう。

さらに、開発したWebARコンテンツのホスティング(サーバーでの公開)も8th Wallのプラットフォームに含まれています。 自前でサーバーを契約・設定・管理する手間やコストが不要で、Nianticが管理する堅牢なグローバルCDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を通じて、世界中のユーザーに高速かつ安定した配信が可能です。アクセスが急増するような大規模なキャンペーンでも、サーバーダウンの心配をせずに安心して展開できます。

これらの要素、すなわち「統合された開発環境」「豊富なテンプレート」「マネージドなホスティング」が三位一体となることで、8th Wallはアイデアの着想からプロトタイピング、そして本番公開までのリードタイムを劇的に短縮し、企業が市場の変化に迅速に対応することを可能にするのです。

8th Wallを利用する2つのデメリット

多くのメリットを持つ8th Wallですが、万能というわけではありません。導入を検討する際には、そのデメリットや注意点も正しく理解しておくことが重要です。ここでは、特に留意すべき2つの点を解説します。

① 開発には専門的な知識や技術が必要

「高品質なARを短期間で開発できる」というメリットは、あくまで一定の技術的素養を持つ開発者が利用した場合の話です。8th Wallは、ドラッグ&ドロップだけでARが作れるような「ノーコード」ツールではありません。オリジナリティの高い、あるいはインタラクティブで複雑なWebAR体験を構築するには、専門的なプログラミングの知識が不可欠です。

具体的には、最低限、以下のスキルセットが求められます。

- Webフロントエンド技術の基礎:

- HTML: Webページの構造を定義する言語。

- CSS: 見た目やデザインを整えるための言語。

- JavaScript: ARのロジック(動きやインタラクション)を記述するためのプログラミング言語。これが最も重要です。

- 3Dグラフィックスの知識:

これらのスキルを持たない非エンジニアが、いきなり8th Wallを使って本格的な開発を行うのは非常に困難です。テンプレートを少しカスタマイズする程度は可能かもしれませんが、企画通りのリッチな体験を実現するには、やはりプロのWebエンジニア、特に3Dグラフィックスの経験があるエンジニアの力が必要になります。

したがって、企業が8th Wallの導入を検討する際には、自社にこれらのスキルを持つエンジニアがいるか、あるいは新たに学習するための時間的・金銭的コストを確保できるかを考慮しなければなりません。もし社内にリソースがない場合は、後述するように、8th Wallでの開発を専門とする外部の開発会社に委託することが現実的な選択肢となります。この「専門性の要求」は、手軽に始めたいと考える企業にとっては一つのハードルとなり得ます。

② 日本語の公式情報が少ない

8th Wallは米国Niantic社が開発・提供するグローバルなプラットフォームです。そのため、公式サイト、技術ドキュメント、チュートリアル、APIリファレンスといった公式の情報は、そのほとんどが英語で提供されています。

これは、開発者が学習を進めたり、開発中に問題に直面したりした際に、大きな障壁となる可能性があります。例えば、ある機能を実装しようとして上手くいかない時、その解決策を探すには英語のドキュメントを読み解く必要があります。また、原因不明のエラーが発生した場合に、公式のサポートフォーラムや開発者向けのSlackコミュニティで質問する際も、基本的には英語でのコミュニケーションが求められます。

もちろん、近年は高精度なWeb翻訳ツールも多数存在するため、それらを活用することで内容を理解することは可能です。しかし、技術的なニュアンスや専門用語が正確に翻訳されるとは限らず、誤解を生む可能性もゼロではありません。英語に苦手意識のある開発者にとっては、情報収集や問題解決にかかる時間が長くなり、ストレスを感じる場面も出てくるでしょう。

日本国内でも、開発会社や個人のエンジニアがブログなどで8th Wallに関する日本語の情報を発信しているケースは増えてきていますが、その網羅性や最新性においては、やはり公式ドキュメントに及びません。最新機能の情報や重要なアップデートに関するアナウンスは、まず英語で発表されます。

この「言語の壁」は、特に迅速なサポートや詳細な情報が必要となる商用プロジェクトにおいては、リスク要因として認識しておく必要があります。この問題を回避するためにも、英語での技術文書の読解に慣れているエンジニアがチームにいることや、日本語でのサポートを提供してくれる日本の開発パートナーと連携することが、プロジェクトを円滑に進める上で重要になってきます。

8th Wallの料金プラン

8th Wallは、個人のホビイストから大規模なエンタープライズまで、様々なニーズに対応するために複数の料金プランを用意しています。プランは主に、プロジェクトの商用利用の可否、月間に許容されるAR体験の表示回数(ビュー数)、利用できる機能、サポートレベルによって分かれています。

ここでいう「1ビュー」とは、エンドユーザーがWebAR体験を1回ロードする(開始する)ごとにカウントされます。同じユーザーがページを再読み込みした場合も、新たに1ビューとしてカウントされる点に注意が必要です。

以下に、2024年6月時点での主な料金プランをまとめた表と、各プランの詳細な解説を記載します。料金や仕様は変更される可能性があるため、契約前には必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。

参照:8th Wall公式サイト 料金ページ

| プラン名 | 対象ユーザー | 月額料金(年払い) | 含まれるビュー数/月 | 追加ビュー料金 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| Starter | 個人、学生、ホビイスト | $9 | 1,000 | $0.05/ビュー | 非商用利用限定、8thwall.appドメインでの公開 |

| Plus | 中小企業、スタートアップ、代理店 | $99 | 10,000 | $0.03/ビュー | 商用利用可能、独自ドメイン対応、基本サポート |

| Pro | 大企業、大規模キャンペーン | $350 | 50,000 | $0.025/ビュー | Lightship VPS for Web利用可能、優先サポート |

| Enterprise | 特殊な要件を持つ大企業 | 要問合せ | カスタム | カスタム | 専任サポート、SLA(サービス品質保証)、高度なセキュリティ |

Starter

Starterプランは、月額$9(年払いの場合)という非常に手頃な価格で8th Wallのほぼ全ての開発機能を試すことができるプランです。個人開発者、学生、あるいは純粋に技術的な興味からWebARを学んでみたいというホビイストを対象としています。

- 料金: 月額$9(年払い)、月払いの場合は$10

- 含まれるビュー数: 1,000ビュー/月

- 最大の制約: 作成したプロジェクトは非商用利用に限定されます。 企業のマーケティングキャンペーンや、収益に直接的・間接的に関わるような用途での利用は許可されていません。

- ドメイン: 公開されるURLは、8th Wallが提供する「8thwall.app」のサブドメインに固定されます。自社のブランド名などが入った独自ドメインは使用できません。

- 用途: 個人的な学習、プロトタイピング、ポートフォリオ作成などに最適です。商用プロジェクトを始める前に、技術的な検証(フィジビリティスタディ)を行う目的で利用するのも良いでしょう。

Plus

Plusプランは、商用プロジェクトで8th Wallを利用する際の標準的なプランです。スタートアップ、中小企業、あるいはクライアントワークを手掛ける制作会社や広告代理店などをメインターゲットとしています。

- 料金: 月額$99(年払い)、月払いの場合は$120

- 含まれるビュー数: 10,000ビュー/月

- 商用利用: このプランから商用利用が全面的に可能になります。 製品プロモーション、ブランドキャンペーン、Eコマース連携など、ビジネス目的での利用ができます。

- 独自ドメイン: 自社で所有するドメイン(例:

ar.yourcompany.com)をプロジェクトに設定できます。これにより、ブランドイメージを損なうことなく、ユーザーに一貫した体験を提供できます。 - サポート: メールによる基本的なテクニカルサポートが受けられます。

- 用途: ほとんどの商用WebARキャンペーンはこのプランから始めることになるでしょう。月間10,000ビューという枠は、小〜中規模のキャンペーンであれば十分カバーできる範囲です。

Pro

Proプランは、より大規模なキャンペーンや、先進的な機能であるLightship VPSを利用したい企業向けのプランです。

- 料金: 月額$350(年払い)、月払いの場合は$420

- 含まれるビュー数: 50,000ビュー/月

- 追加ビュー料金: Plusプランよりも割安に設定されており、大規模なアクセスが想定される場合にコスト効率が良くなります。

- Lightship VPS for Web: 特定の場所にARコンテンツを配置するVPS機能は、このProプラン以上でなければ利用できません。 場所に根差した永続的なARや、マルチプレイヤーAR体験を構築したい場合は、このプランの契約が必須です。

- サポート: Plusプランよりも応答時間が早い、優先的なテクニカルサポートが提供されます。

- 用途: 数十万人規模のユーザーアクセスが見込まれる大規模な全国キャンペーン、スタジアムやテーマパークでの常設ARコンテンツ、VPSを活用した次世代型のAR体験の開発などに適しています。

Enterprise

Enterpriseプランは、画一的なプランでは対応できない、非常に大規模または特殊な要件を持つ企業向けのカスタムプランです。

- 料金: 要問合せ。企業の具体的な要件に基づいて個別に見積もりされます。

- ビュー数: プロジェクトの想定規模に合わせて柔軟に設定されます。

- サポート: 専任のテクニカルアカウントマネージャーがアサインされ、導入から運用まで手厚いサポートを受けられます。SLA(サービス品質保証制度)の締結も可能で、稼働率などのサービスレベルが保証されます。

- その他: 高度なセキュリティ要件への対応、プライベートな開発環境の提供、請求書払いなど、大企業ならではのニーズに応える様々なオプションが用意されています。

- 用途: グローバル企業によるワールドワイドでのキャンペーン、社会インフラに関わるようなミッションクリティカルなARシステムの構築など、最高レベルのパフォーマンスとサポートが求められるプロジェクトに適しています。

どのプランを選ぶべきか?

選択の基準は非常に明確です。

- 学習や非商用目的なら「Starter」

- 一般的な商用キャンペーンなら「Plus」

- 大規模キャンペーンやVPS利用なら「Pro」

- 特別な要件がある大企業なら「Enterprise」

まずはStarterプランで機能を試し、商用化の目処が立ったらPlusプランにアップグレードするという流れが一般的です。プロジェクトの想定規模と必要な機能を慎重に見極め、最適なプランを選択しましょう。

8th WallでのWebAR開発を成功させるポイント

強力なプラットフォームである8th Wallを導入したからといって、WebARプロジェクトが自動的に成功するわけではありません。技術を最大限に活かし、ビジネスゴールを達成するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、開発を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

企画の目的とターゲットを明確にする

最も重要でありながら、しばしば見落とされがちなのが、「何のためにARを使うのか」「誰にその体験を届けたいのか」という、企画の根幹を定めることです。「ARで何か面白いことができそう」といった技術先行の曖昧な動機でプロジェクトを始めると、方向性が定まらず、自己満足的なコンテンツになってしまう危険性があります。

まず、プロジェクトの「目的」を具体的に定義しましょう。 これは、ビジネス上の課題と結びついているべきです。

- 認知度向上: 新商品やブランドの名前を、より多くの人に知ってもらいたい。

- 理解促進: 商品の構造や使い方など、静的な情報では伝えきれない魅力を直感的に伝えたい。

- 購入促進: ECサイトでのコンバージョン率を高めたい。バーチャル試着などで購入前の不安を解消したい。

- エンゲージメント向上: ユーザーに楽しんでもらい、ブランドへの愛着や親近感を深めてもらいたい。

- UGC(ユーザー生成コンテンツ)の創出: ユーザーにSNSでシェアしてもらえるような体験を提供し、バイラル効果を狙いたい。

- イベントでの体験価値向上: リアルイベントの参加者に、その場でしか味わえない特別な体験を提供し、満足度を高めたい。

次に、その目的を達成するために、「誰に(ターゲット)」アプローチするのかを明確にします。 ターゲットの年齢層、性別、興味関心、ライフスタイルなどを具体的に描くことで、提供すべきAR体験のトーン&マナーが見えてきます。

- 10代〜20代の若者層: ゲーム性、面白さ、SNS映えするビジュアルが重要。「Face Effects」などが有効。

- 家具や家電の購入を検討するファミリー層: 実用性、利便性が最優先。SLAMを使った「実寸大での設置シミュレーション」が求められる。

- 企業の意思決定者(BtoB): 製品の内部構造を可視化したり、導入効果をシミュレーションしたりするなど、課題解決に直結する機能性が重要。

目的とターゲットが明確になって初めて、8th Wallのどの機能(SLAM, Image Target, Face Effects, VPSなど)を使い、どのようなコンテンツ(3Dモデル、動画、インタラクション)を作るべきかという、具体的な「手段」の議論が可能になります。 この土台がしっかりしていれば、開発途中で判断に迷った際の指針となり、プロジェクトがぶれるのを防ぐことができます。

高品質な3Dモデルを用意する

WebAR体験の品質、特にユーザーが受ける視覚的なインパクトは、使用される3Dモデルのクオリティに大きく左右されます。 いくらARの技術が優れていても、表示される3Dモデルがチープであったり、動きがカクカクしていたりすると、ユーザーはすぐに興ざめしてしまいます。

高品質な3Dモデルとは、単に見た目がリアルであることだけを指すのではありません。WebARにおいては、「美しさ」と「軽さ」の絶妙なバランスが求められます。

- 見た目の品質(リアリティ):

- 形状(モデリング): オブジェクトの形が正確で、自然な丸みを帯びているか。

- 質感(テクスチャ): 表面の材質(金属、木、布など)がリアルに表現されているか。

- 光沢や反射(マテリアル): 光の当たり方によって、自然な陰影やハイライトが生まれるか。

- 技術的な品質(パフォーマンス):

- ポリゴン数: 3Dモデルを構成する多角形の数。ポリゴン数が多いほどモデルは滑らかで精細になりますが、その分データ量が大きくなり、描画負荷も高まります。WebARでは、スマートフォンのブラウザで快適に動作させるために、ポリゴン数を可能な限り削減する「最適化」が極めて重要です。

- ファイルサイズ: WebARでは、ユーザーがアクセスするたびに3Dモデルのデータをダウンロードします。ファイルサイズが大きいと読み込みに時間がかかり、ユーザーが待ちきれずに離脱する原因になります。テクスチャの解像度を適切に調整するなどして、ファイルサイズを数MB程度に抑えるのが理想です。

これらの高品質な3Dモデルを用意するには、いくつかの方法があります。

- 自社で制作する: 社内に専門の3Dデザイナーがいれば、プロジェクトの要件に合わせて完全にオリジナルのモデルを制作できます。

- ストックサイトで購入・利用する: 「Sketchfab」や「TurboSquid」といった3Dモデルのマーケットプレイスには、高品質なモデルが多数登録されています。購入したモデルをプロジェクトに合わせて改変して利用するのも一つの手です。

- 専門の制作会社に依頼する: AR開発会社や3D制作を専門とする会社に依頼します。WebAR向けの最適化に関するノウハウを持っているため、最も確実な方法と言えるでしょう。

どの方法を選択するにせよ、「WebARに最適化された3Dモデル」を用意することが、ユーザーに快適で没入感の高い体験を届けるための鍵となります。

必要に応じて専門の開発会社に相談する

前述のデメリットでも触れたように、8th Wallでの本格的な開発には専門的なスキルが必要です。また、高品質な3Dモデルの制作にもノウハウが求められます。自社にこれらのリソースや知見が不足している場合、無理に内製にこだわると、品質の低いものが出来上がったり、開発が頓挫したりするリスクがあります。

そのような場合は、AR開発を専門とする外部のパートナー企業に相談・依頼することも、プロジェクトを成功させるための賢明な選択肢です。

専門の開発会社に相談するメリットは数多くあります。

- 企画・コンサルティング: 過去の豊富な開発実績に基づき、「その目的であれば、こういうAR表現が効果的です」「その技術は現時点ではWebARでの実現は難しいです」といった、実現可能性を踏まえた専門的なアドバイスを受けられます。企画の壁打ち相手として、アイデアをより洗練させることができます。

- ワンストップでの対応: 企画提案から、UI/UXデザイン、3Dモデル制作、8th Wallを使った開発、サーバーへの公開、そして公開後の保守・運用まで、プロジェクト全体をワンストップで任せられる場合が多く、自社の担当者の負担を大幅に軽減できます。

- 品質とスピードの担保: 経験豊富なエンジニアやデザイナーが担当するため、高品質なアウトプットが期待できます。また、確立された開発プロセスにより、スピーディーな納品が可能です。

- リスクヘッジ: 開発中に発生する予期せぬ技術的な問題や、OS・ブラウザのアップデートに伴う仕様変更などにも、専門知識を活かして迅速に対応してもらえます。

もちろん、外部に委託するにはコストがかかります。しかし、「餅は餅屋」という言葉があるように、専門家の力を借りることで、結果的に時間的・人的コストを削減し、ビジネス目標を達成する可能性を最大化できるのです。自社の強みと弱みを客観的に評価し、内製と外注の最適なバランスを見極めることが重要です。

WebAR開発の相談ができる会社3選

8th Wallを使ったWebAR開発を検討しているものの、社内にリソースがない、あるいはより専門的な知見を借りたいという場合に、相談先となる日本の開発会社は数多く存在します。ここでは、それぞれに特徴を持つ代表的な3社を紹介します。

① 株式会社palan

株式会社palanは、WebAR/VRの企画・開発を専門とする、この分野のリーディングカンパニーの一つです。同社の最大の特徴は、ノーコードで誰でも簡単にWebARを作成できるツール「palanAR(パラナル)」を自社開発・提供している点です。これにより、プログラミング知識がない担当者でも、手軽にARコンテンツを作成し、キャンペーンなどに活用できます。

一方で、palanARでは実現できない、より複雑でオリジナリティの高いAR体験については、8th Wallを用いた受託開発にも豊富な実績を持っています。企画段階のコンサルティングから、UI/UXデザイン、高品質な3Dモデルの制作、そして開発・実装までを一気通貫でサポートできる体制が強みです。

エンターテインメント、プロモーション、教育など、幅広い業界での開発実績があり、クライアントの目的に合わせた最適なARソリューションを提案できる知見を持っています。手軽に始めたいニーズから、本格的な開発まで、WebARに関するあらゆる相談に対応できる懐の深さが魅力の企業です。

参照:株式会社palan公式サイト

② 株式会社ONETECH

株式会社ONETECHは、ベトナムのホーチミンに開発拠点を持つオフショア開発企業です。システム開発全般を手掛けていますが、中でもAR/VR/XRといった3D関連技術を用いた開発を強みとしています。

同社の特徴は、日本とベトナムの連携による「高品質」と「コスト競争力」の両立です。日本人ブリッジSEがクライアントとのコミュニケーションやプロジェクト管理を担当し、ベトナムの開発チームが実装を行う体制により、言語や文化の壁を感じさせないスムーズな開発進行と、リーズナブルな開発コストを実現しています。

8th Wallを用いたWebAR開発の実績も豊富で、特にゲーム開発などで培った高度な3Dグラフィックス技術を活かした、リッチなビジュアル表現を得意としています。また、単なるARコンテンツの開発に留まらず、ECサイトや業務システムといった既存システムとARを連携させるような、より複雑なシステムインテグレーションにも対応できる技術力を持っています。コストを抑えつつ、技術的に高度なWebAR開発を実現したい場合に、有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社ONETECH公式サイト

③ 株式会社x garden

株式会社x garden(クロスガーデン)は、AR/MR(複合現実)技術に特化したソリューションを提供するスタートアップです。特に、産業分野におけるAR/MRの活用に強みを持っており、製造、建設、医療、インフラといった領域での業務効率化や技術伝承を支援するソリューションを開発しています。

同社は、8th Wallはもちろんのこと、Microsoft HoloLensやMagic LeapといったMRデバイス向けのアプリケーション開発にも精通しており、WebARから高度なMRまで、幅広いXR技術に関する深い知見を有しています。特に、8th Wallの先進機能である「Lightship VPS」を活用した、場所ベースの大規模ARコンテンツの開発など、最先端の技術を要するプロジェクトにおいて高い技術力を発揮します。

提供するサービスは、単なる受託開発に留まらず、クライアントの事業課題をヒアリングし、AR/MR技術を用いてどのように解決できるかというコンサルティングから、実証実験(PoC)、本格開発、導入後の運用サポートまで、一貫して手掛けています。エンターテインメント用途だけでなく、ビジネスのコアな課題をARで解決したい、より専門的で高度な開発パートナーを探している場合に、非常に頼りになる存在です。

参照:株式会社x garden公式サイト

まとめ

本記事では、WebAR開発プラットフォーム「8th Wall」について、その基本概念から具体的な機能、メリット・デメリット、料金プラン、そして開発を成功させるためのポイントまで、多角的に解説してきました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- 8th Wallは、Niantic社が提供するWebAR開発のデファクトスタンダードであり、専用アプリのインストールを不要にすることで、ユーザーに手軽でシームレスなAR体験を提供します。

- SLAM(空間認識)、平面検知、画像認識、顔認識エフェクト、そしてLightship VPSといった多彩な機能群により、ネイティブアプリに匹敵するリッチでインタラクティブな表現が可能です。

- ビジネス上のメリットとして、①アプリ不要による圧倒的なリーチ力、②幅広いデバイスに対応する互換性、③高品質なARを短期間で開発できる効率性が挙げられます。

- 一方で、①開発にはWebフロントエンドと3Dの専門知識が必要であること、②公式情報が主に英語であることといったデメリットも理解しておく必要があります。

- 料金プランは、非商用の「Starter」から、標準的な商用プラン「Plus」、VPSが使える「Pro」、カスタム対応の「Enterprise」まで、用途と規模に応じて選択できます。

WebARはもはや未来の技術ではなく、今まさにビジネスの現場で活用できる実践的なツールです。8th Wallは、そのポテンシャルを最大限に引き出すための最も強力なプラットフォームと言えるでしょう。

しかし、最も重要なことは、技術そのものではなく、「ARを使ってどのような価値を、誰に届けたいのか」という明確なビジョンです。その上で、高品質なコンテンツを用意し、必要であれば専門家の知見を借りることが、プロジェクトを成功へと導く鍵となります。

この記事が、あなたのビジネスにおけるWebAR活用の第一歩を踏み出すための、確かな一助となれば幸いです。まずは公式サイトを訪れたり、開発会社に気軽に相談したりすることから始めてみてはいかがでしょうか。