近年、テクノロジーの世界で最も注目を集めるキーワードの一つが「メタバース」です。仮想空間を意味するこの言葉は、単なるバズワードではなく、私たちのコミュニケーション、ビジネス、エンターテイメントのあり方を根底から変える可能性を秘めています。

本記事では、メタバースの基本概念から、ビジネスや個人での活用方法、そして具体的なプラットフォームの選び方までを網羅的に解説します。2024年の最新情報に基づき、数あるメタバースプラットフォームの中から特におすすめの25選を「ビジネス・法人向け」「ゲーム・個人向け」に分けて詳しく紹介します。メタバース導入を検討している企業担当者の方から、これからメタバースの世界に飛び込んでみたいと考えている個人の方まで、必見の内容です。

目次

メタバースプラットフォームとは

メタバースという言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や関連技術との違いを理解している人はまだ多くないかもしれません。この章では、メタバースプラットフォームの基本的な定義から、なぜ今これほどまでに注目を集めているのか、その背景を深掘りします。

仮想空間上で交流や経済活動ができるサービス

メタバースプラットフォームとは、一言でいえば「インターネット上に構築された3次元の仮想空間で、ユーザーがアバターを介して相互に交流し、様々な活動を行えるサービス」のことです。

「メタバース(Metaverse)」は、「超越」を意味する「Meta」と、「宇宙」を意味する「Universe」を組み合わせた造語であり、1992年にニール・スティーヴンスンのSF小説『スノウ・クラッシュ』で登場した概念が元になっています。

単なる3Dチャットツールやオンラインゲームと一線を画すのは、その多機能性と社会性にあります。メタバース空間では、以下のような多様な活動が可能です。

- リアルタイムコミュニケーション: アバターを操作し、他のユーザーとボイスチャットやテキストチャットで会話したり、ジェスチャー(エモート)で感情を表現したりできます。

- 共同体験: 同じ空間でイベントに参加したり、ゲームをプレイしたり、コンテンツを鑑賞したりと、現実世界と同じように他者と時間を共有できます。

- 経済活動: 空間内の土地やアイテム、アバター用の衣服などがデジタル資産として売買されます。近年では、NFT(非代替性トークン)技術と結びつき、独自の経済圏を形成するプラットフォームも増えています。バーチャル店舗で現実の商品を購入したり、バーチャルイベントのチケットが販売されたりするなど、現実経済との連携も進んでいます。

- 創造活動: ユーザー自身がワールド(空間)や3Dアイテム、ゲームなどを制作し、他のユーザーに公開・販売できます。これはUGC(User Generated Content)と呼ばれ、メタバースの発展を支える重要な要素です。

つまり、メタバースプラットフォームは、現実世界とは別のもう一つの社会、あるいは現実世界を拡張した新たな活動の場を提供するサービスであり、単なる仮想空間ではなく、コミュニケーション、エンターテイメント、経済活動が融合した持続的なデジタル社会を目指すものと言えるでしょう。

メタバースとVR・ARの違い

メタバースについて語る際、しばしばVR(仮想現実)やAR(拡張現実)といった言葉が同時に使われ、混同されがちです。しかし、これらは異なる概念であり、その関係性を正しく理解することが重要です。

端的に言えば、メタバースが「目的・概念(サービスや空間そのもの)」であるのに対し、VRやARは「手段(メタバースを体験するための技術)」です。

| 技術・概念 | 概要 | 体験方法・デバイス | メタバースとの関係 |

|---|---|---|---|

| メタバース (Metaverse) | 仮想空間上のサービスや社会・経済圏という「概念」。 | PC、スマートフォン、VRゴーグルなど多様なデバイスでアクセス可能。 | VR/ARはメタバースへの没入感を高めるための「手段」の一つ。 |

| VR (Virtual Reality) | 現実世界から遮断され、完全にCGで構築された仮想空間に没入する「技術」。 | VRヘッドセット(VRゴーグル)が必須。 | VR技術を使うことで、メタバース空間に「本当にいる」かのような高い没入感を得られる。 |

| AR (Augmented Reality) | 現実世界の風景に、デジタル情報(文字、画像、3Dモデルなど)を重ねて表示する「技術」。 | スマートフォン、スマートグラスなど。 | 現実の店舗や街中で、メタバース上のキャラクターや情報を表示するなど、現実と仮想を繋ぐ役割を担う。 |

| MR (Mixed Reality) | ARをさらに発展させ、現実空間と仮想空間を融合させる「技術」。仮想オブジェクトを現実の机に置くなど、物理法則に沿ったインタラクションが可能。 | MRヘッドセット(HoloLensなど)。 | ARと同様に、現実空間とメタバースをよりシームレスに連携させる技術。 |

| XR (Cross Reality) | VR、AR、MRといった先端技術の総称。 | – | メタバースを支える基盤技術群。 |

重要な点は、メタバースの利用に必ずしもVRゴーグルが必要なわけではないということです。現在、多くのメタバースプラットフォームは、PCのデスクトップやスマートフォンからも手軽にアクセスできます。法人向けのイベントや会議では、参加のハードルを下げるために、むしろPCブラウザからのアクセスを主軸に置いているサービスが多く存在します。

VRはあくまでメタバースへの没入感を最大限に高めるための選択肢の一つであり、目的や用途に応じて最適なデバイスを選択することが求められます。

なぜ今メタバースプラットフォームが注目されているのか

メタバースという概念自体は古くから存在しましたが、2020年代に入り、なぜこれほどまでに世界的な注目を集めるようになったのでしょうか。その背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

- テクノロジーの進化と普及

- 通信インフラの高度化: 5G(第5世代移動通信システム)の商用化により、大容量の3Dデータを低遅延で送受信できるようになりました。これにより、多人数が同時にアクセスしても快適なメタバース体験が可能になりつつあります。

- ハードウェアの性能向上: PCやスマートフォンのGPU(画像処理装置)性能が飛躍的に向上し、高品質な3Dグラフィックスをリアルタイムで描画できるようになりました。また、Meta Questシリーズに代表される高性能なVRゴーグルが、比較的手頃な価格で一般消費者にも普及し始めたことも大きな要因です。

- 社会・ライフスタイルの変化

- コロナ禍によるデジタルシフト: 新型コロナウイルスのパンデミックは、リモートワークやオンラインイベント、遠隔でのコミュニケーションを日常的なものにしました。物理的な接触が制限される中で、人々はオンライン上に「集まる場所」「一体感」を求めるようになり、その受け皿としてメタバースが注目されました。

- デジタルネイティブ世代の台頭: Z世代やアルファ世代といった若年層は、物心ついた頃からインターネットやオンラインゲームに親しんでおり、アバターを介したデジタル空間での自己表現やコミュニケーションに抵抗がありません。彼らにとって、メタバースはSNSの延長線上にある自然な交流の場となっています。

- 経済的な期待と新たなビジネス機会

- Web3とクリエイターエコノミー: ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(非代替性トークン)の登場により、デジタルデータに唯一無二の価値を付与できるようになりました。これにより、メタバース内の土地やアイテム、アート作品などが資産として取引される新たな経済圏(クリエイターエコノミー)が生まれつつあります。ユーザーは単なる消費者ではなく、価値を創造し、収益を得る生産者にもなれるのです。

- 巨大IT企業の戦略的投資: 2021年にFacebookが社名を「Meta」に変更し、メタバース事業に年間1兆円規模の巨額投資を行うと発表したことは、市場の注目度を決定的に高めました。Apple、Google、Microsoftといった他の巨大IT企業も、独自のデバイス開発やプラットフォーム構築に乗り出しており、次世代のインターネットの覇権を巡る競争が激化しています。

これらの技術的、社会的、経済的な要因が複合的に作用し、メタバースは一過性のブームではなく、インターネットの次なる進化形(Web3.0)の中核を担う、持続的な社会インフラとして大きな期待を集めているのです。

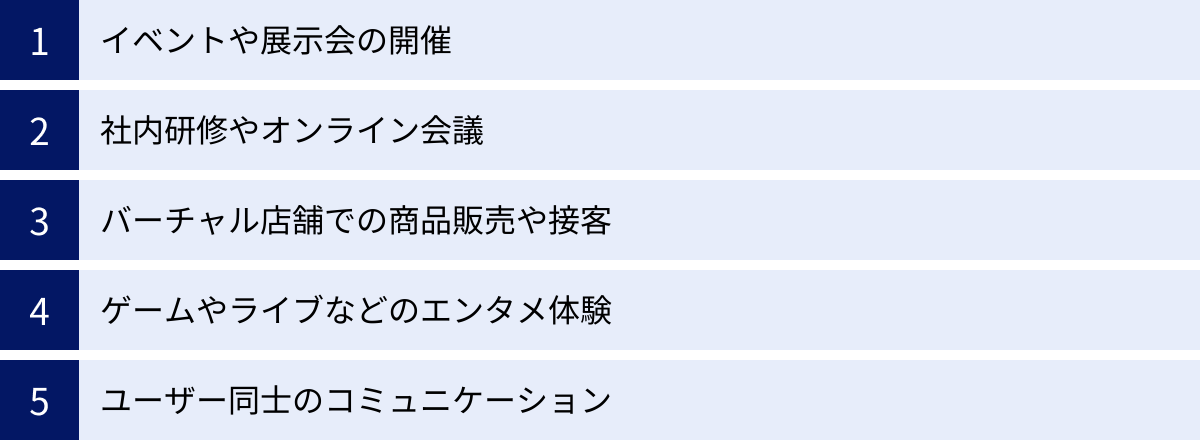

メタバースプラットフォームでできること

メタバースプラットフォームが提供する価値は、単なる仮想空間での会話に留まりません。ビジネスからエンターテイメントまで、その活用範囲は多岐にわたります。ここでは、メタバースプラットフォームで具体的にどのようなことが実現できるのか、5つの主要な用途に分けて解説します。

イベントや展示会の開催

メタバースの特性が最も活かされる分野の一つが、オンラインでのイベントや展示会です。物理的な制約から解放されることで、従来にはない全く新しい形のイベント体験を提供できます。

- 場所と規模の制約からの解放: 現実の会場のように、地理的な場所や収容人数の上限を気にする必要がありません。世界中どこからでも参加可能で、プラットフォームによっては数万人規模の同時接続にも対応できます。これにより、これまでリーチできなかった層にもアプローチできるようになります。

- 自由度の高い空間演出: ブランドの世界観やイベントのコンセプトに合わせて、仮想空間を自由にデザインできます。SF的な未来都市や幻想的な自然空間など、現実では再現不可能な演出で参加者を魅了し、没入感の高い体験を提供することで、強い印象を残せます。

-

- インタラクティブな展示: 製品の3Dモデルを展示し、参加者がアバターで自由に手に取ったり、あらゆる角度から眺めたり、内部構造を確認したりできます。アバター姿のスタッフが常駐し、その場で質問に答えたり、製品デモを行ったりすることも可能です。

具体的な活用シナリオとしては、新製品発表会、業界カンファレンス、合同企業説明会、アートギャラリー、ファンミーティングなどが挙げられます。例えば、自動車メーカーがメタバース上でバーチャルなモーターショーを開催し、参加者が自由に新車に”乗り込み”、内装を確かめるといった体験は、メタバースならではの価値と言えるでしょう。

社内研修やオンライン会議

リモートワークの普及に伴い、Web会議ツールは広く利用されるようになりました。メタバースは、そのWeb会議をさらに進化させ、より効果的なコミュニケーションと共同作業を実現します。

- 一体感と臨場感の向上: 従来の2D画面のWeb会議では得られにくい「同じ場所にいる」という感覚を、3D空間とアバターが補完します。これにより、社員同士の一体感が醸成され、より活発な議論が期待できます。ホワイトボードに複数人が同時に書き込んだり、資料を囲んでディスカッションしたりと、物理的な会議室に近い感覚でコラボレーションが可能です。

- 実践的なスキルトレーニング: 危険を伴う作業や、高価な機材を使用するトレーニングを、安全かつ低コストでリアルに再現できます。例えば、製造業の工場ライン、医療現場での手術シミュレーション、接客業のロールプレイング研修などが考えられます。失敗を恐れずに何度でも繰り返し練習できるため、学習効果の向上が期待されます。

- 偶発的なコミュニケーションの促進: バーチャルオフィス型のプラットフォームでは、アバターでオフィス内を歩き回り、近くにいる同僚に気軽に話しかけることができます。こうした偶発的な会話(セレンディピティ)は、新たなアイデアの創出やチームワークの強化に繋がります。

Meta社の「Horizon Workrooms」やMicrosoft社の「Mesh for Microsoft Teams」など、大手IT企業もこの分野に力を入れており、今後のビジネスコミュニケーションの標準となる可能性があります。

バーチャル店舗での商品販売や接客

Eコマース(EC)の次のステップとして、「vコマース(バーチャルコマース)」が注目されています。メタバース上にバーチャル店舗を構えることで、従来のECサイトでは提供できなかった新しい購買体験を創出します。

- 体験型ショッピング: ユーザーはアバターで店舗内を自由に見て回り、商品を3Dモデルで確認できます。アパレルであればバーチャル試着、家具であれば自宅の部屋と同じ広さの空間に配置してみるなど、「試す」という体験を通じて、購買意欲を高めることができます。

- インタラクティブな接客: アバター姿の店員が顧客に寄り添い、会話をしながら商品の説明やコーディネートの提案を行います。顧客の疑問や不安をその場で解消できるため、ECサイトの課題であったコミュニケーション不足を補い、顧客満足度とコンバージョン率の向上に繋がります。

- コミュニティ形成とブランディング: バーチャル店舗を、単に商品を売る場所としてだけでなく、ブランドのファンが集まるコミュニティの拠点として活用できます。店舗内で限定イベントを開催したり、ユーザー同士が交流できるラウンジを設けたりすることで、ブランドへのエンゲージメントを深めることができます。

例えば、コスメブランドがバーチャル店舗でメイクアップシミュレーターを提供したり、高級車ブランドが完全予約制のバーチャルショールームで特別な顧客体験を提供したりといった活用が考えられます。

ゲームやライブなどのエンタメ体験

エンターテイメントは、メタバースの最も身近で活発な領域です。多くの人々が最初にメタバースに触れるきっかけとなっています。

- 没入型ゲーム体験: プレイヤーはアバターとしてゲームの世界に深く入り込み、世界中のプレイヤーと一緒に冒険したり、対戦したり、協力したりします。

- ユーザー生成コンテンツ(UGC): 「Roblox」や「Fortnite」に代表されるように、ユーザー自身がゲームやワールド、アイテムを作成して公開できるプラットフォームが人気を集めています。優れたクリエイターは収益を得ることも可能で、巨大なクリエイターエコノミーが形成されています。

- 新感覚の音楽ライブ: 人気アーティストがメタバース空間でバーチャルライブを開催する事例が増えています。物理法則に縛られないダイナミックな演出(例:アーティストが巨大化する、観客が空中を飛び回る)が可能で、世界中のファンがアバターとして参加し、一体感のある熱狂を共有できます。限定のデジタルグッズ(NFT)が販売されることもあります。

これらのエンタメ体験は、単なる暇つぶしではなく、新たな自己表現の場、グローバルなコミュニティ形成の場として機能しています。

ユーザー同士のコミュニケーション

すべてのメタバース活動の根底にあるのが、ユーザー同士のコミュニケーションです。SNSの3次元的な進化形として、メタバースは新たな交流の形を提供します。

- アバターを介した自己表現: ユーザーは、自分の分身であるアバターの外見を自由にカスタマイズできます。理想の自分になったり、日によって姿を変えたりと、現実の自分とは異なるアイデンティティで他者と交流できます。

- 共通の関心事に基づくコミュニティ: 特定の趣味やテーマ(例:アニメ、映画、音楽、学習)を持つ人々が集まるワールドが数多く存在します。地理的な制約なく、世界中の同じ興味を持つ人々と簡単につながり、深い関係性を築くことができます。

- 非言語コミュニケーションの豊かさ: ボイスチャットやテキストチャットに加え、アバターの身振り手振り(エモート)や視線の動きなど、非言語的な要素がコミュニケーションを豊かにします。これにより、テキストベースのSNSよりも感情やニュアンスが伝わりやすくなります。

「VRChat」のようなコミュニケーション主体のプラットフォームでは、ユーザーが毎晩のように集まり、雑談をしたり、イベントを開いたりといった活動が日常的に行われており、まさに”第二の現実(セカンドライフ)”としての役割を果たしています。

メタバースプラットフォームの主な種類

メタバースプラットフォームは多種多様で、それぞれに異なる特徴があります。自社の目的や個人の用途に合ったプラットフォームを選ぶためには、まずどのような種類があるのかを理解することが重要です。ここでは、「アクセス方法」と「用途」という2つの主要な切り口からプラットフォームを分類し、それぞれの特徴を解説します。

アクセス方法による分類

ユーザーがメタバース空間にどのようにアクセスするかによって、プラットフォームは大きく「アプリ・ソフトウェア型」と「ブラウザ型」の2つに分けられます。この違いは、体験の質や利用のハードルに直結する重要なポイントです。

| 分類 | アプリ・ソフトウェア型 | ブラウザ型 |

|---|---|---|

| アクセス方法 | 専用アプリ/ソフトをPCやスマホにインストール | WebブラウザからURLにアクセス |

| メリット | ・高精細なグラフィックス ・リッチで複雑な表現が可能 ・安定した動作が期待できる |

・インストールの手間が不要 ・URL共有で手軽に参加を促せる ・デバイスのスペック要求が比較的低い |

| デメリット | ・インストールの手間と時間がかかる ・高いPCスペックが要求される場合がある ・法人イベントでは参加のハードルになることも |

・アプリ型に比べグラフィック品質が劣る場合がある ・機能や表現に制約がある場合がある ・通信環境の影響を受けやすい |

| 代表例 | VRChat, Roblox, comony, Virbela | cluster, ZEP, oVice, Frame, Vket Cloud |

アプリ・ソフトウェア型

アプリ・ソフトウェア型は、利用するために専用のアプリケーションやソフトウェアをPC、スマートフォン、VRゴーグルなどにダウンロード・インストールする必要があるタイプです。

最大のメリットは、高品質でリッチな体験を提供できる点にあります。デバイスの処理能力を最大限に活用できるため、美麗な3Dグラフィックス、複雑な物理演算、大規模な空間構築など、高度な表現が可能です。特に、高い没入感が求められるゲームや、精密な再現性が必要な建築・製造業向けのシミュレーションなどで強みを発揮します。

一方で、デメリットとしては、利用開始までのハードルが挙げられます。ユーザーはまずソフトウェアをインストールしなければならず、これには時間と手間がかかります。また、高品質な体験と引き換えに、高いスペックのPCや大容量のストレージを要求するプラットフォームも少なくありません。不特定多数のユーザーに参加を促したい法人主催のイベントなどでは、この「インストールの壁」が参加率に影響を与える可能性があります。

ブラウザ型

ブラウザ型は、Google ChromeやSafariといったWebブラウザ上で動作するタイプです。ユーザーは特定のURLにアクセスするだけで、ソフトウェアのインストールなしにメタバース空間に入ることができます。

最大のメリットは、その手軽さとアクセスの容易さです。URLをメールやチャットで共有するだけで誰でもすぐに参加できるため、特にビジネスシーンでの利用に適しています。オンライン会議やバーチャルオフィス、小規模なオンラインイベントなど、迅速かつスムーズな導入が求められる場面で非常に有効です。また、一般的にアプリ型よりも求められるデバイスのスペックが低く、幅広いユーザーが参加しやすいのも利点です。

デメリットとしては、ブラウザの技術的な制約上、アプリ型と比較してグラフィックの品質や表現の自由度が制限される傾向にある点が挙げられます。ただし、近年はWebGPUといった新技術の登場により、ブラウザ上でも高品質な3D表現が可能なプラットフォーム(例: Vket Cloud)も増えてきており、この差は縮まりつつあります。

用途による分類

メタバースプラットフォームは、その主な目的や想定される利用シーンによっても分類できます。ここでは「ビジネス・法人向け」「ゲーム・エンタメ向け」「SNS・コミュニケーション向け」の3つに大別して解説します。

ビジネス・法人向け

ビジネス・法人向けプラットフォームは、企業の業務利用を主眼に置いて設計されています。オンライン会議、バーチャルオフィス、社内研修、製品発表会、展示会といった用途に特化した機能が充実しているのが特徴です。

- 主な機能: プレゼンテーション機能(画面共有、スライド表示)、ホワイトボード、名刺交換、アクセス権限管理、セキュリティ設定(IPアドレス制限など)、アバターの行動分析など。

- 重視される点: 安定した動作、強固なセキュリティ、手厚いサポート体制、導入の容易さなどが求められます。グラフィックの美しさよりも、実用性や管理のしやすさが優先される傾向にあります。

- 代表例: oVice, XR CLOUD, V-air, Virbela, CYZY SPACE

ゲーム・エンタメ向け

ゲーム・エンタメ向けプラットフォームは、その名の通り、ゲームをプレイしたり、ライブやイベントを楽しんだりすることが中心です。多くのプラットフォームでは、ユーザー自身がコンテンツを創造するUGC(User Generated Content)機能が非常に強力です。

- 主な機能: ゲームエンジン、ワールド構築ツール、アバターカスタマイズ機能、アイテム売買マーケットプレイス、ライブ配信機能など。

- 重視される点: 没入感、自由度の高さ、コミュニティの活発さ、クリエイター支援などが重要な要素となります。グラフィックの品質や独自の世界観、経済圏の仕組みなどがプラットフォームの魅力を左右します。

- 代表例: Roblox, Fortnite, The Sandbox, VRChat, cluster

SNS・コミュニケーション向け

SNS・コミュニケーション向けプラットフォームは、ユーザー同士の交流や自己表現を主目的としています。アバターを自分の分身として、友人とおしゃべりしたり、新しいコミュニティに参加したりして楽しむ、いわば「3D版SNS」です。

- 主な機能: 豊富なアバター着せ替えアイテム、ボイスチャット・テキストチャット、エモート(ジェスチャー)、写真撮影機能、ミニゲームなど。

- 重視される点: アバターの魅力、コミュニケーションのしやすさ、スマートフォンの対応などが重要視されます。特に若年層をターゲットにしたプラットフォームが多く、手軽に楽しめるカジュアルさが特徴です。

-

- 代表例: ZEPETO, REALITY, Bondee, Rec Room

これらの分類は完全に独立しているわけではなく、例えば「cluster」や「VRChat」はエンタメ向けでありながら、ビジネスイベントやコミュニケーションの場としても広く活用されています。自分の目的を達成するためには、どの要素を最も重視するのかを明確にし、プラットフォームが持つ特性と照らし合わせることが肝心です。

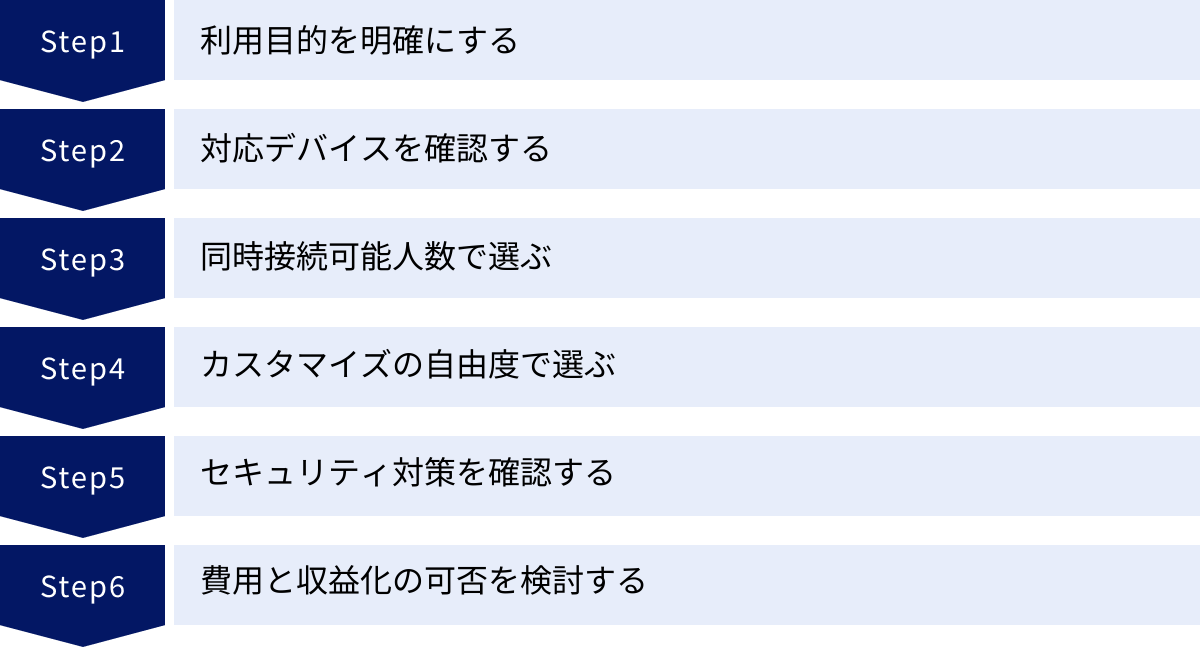

失敗しないメタバースプラットフォームの選び方6つのポイント

数多くのメタバースプラットフォームの中から、自社の目的や個人の用途に最適なものを見つけ出すのは容易ではありません。見た目の華やかさや話題性だけで選んでしまうと、「導入したものの活用されない」「期待した効果が得られない」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、プラットフォーム選定で失敗しないための6つの重要なポイントを解説します。

① 利用目的を明確にする

これが最も重要かつ最初のステップです。「なぜメタバースを導入するのか」「メタバースで何を達成したいのか」という目的が曖 Maßnahmenでなければ、適切なプラットフォームは選べません。

まず、目的をできるだけ具体的に定義しましょう。

- 「社内コミュニケーションを活性化させたい」→ バーチャルオフィスとしての活用

- 「新製品のプロモーションを行いたい」→ バーチャル展示会や発表会の開催

- 「新たな顧客層にアプローチしたい」→ バーチャル店舗の出店やコミュニティイベントの実施

- 「採用活動で他社と差別化したい」→ メタバース会社説明会の開催

- 「世界中の人とゲームを楽しみたい」→ ゲーム・エンタメ系プラットフォームの利用

目的によって、求められる機能や特性は大きく異なります。 例えば、社内コミュニケーション活性化が目的なら、oViceのように常時接続しやすく偶発的な会話が生まれやすい2Dプラットフォームが適しているかもしれません。一方で、数千人規模の製品発表会なら、大規模イベントの開催実績が豊富なclusterやXR CLOUDが候補になります。ゲームを自作して公開したいなら、UGC機能が強力なRobloxが最適でしょう。

目的を明確にすることで、検討すべきプラットフォームの候補を効率的に絞り込むことができます。

② 対応デバイスを確認する

次に、ターゲットとなるユーザーがどのようなデバイスでアクセスすることを想定しているかを確認します。

- PC(Windows/Mac): ビジネス利用ではPCが基本となります。Macに対応しているかも確認が必要です。

- スマートフォン(iOS/Android): 若年層向けや不特定多数が参加するイベントの場合、スマホ対応は必須条件に近いでしょう。手軽に参加できるため、参加のハードルを大きく下げます。

- VRゴーグル: 高い没入感を提供したい場合や、VRならではの体験を重視する場合はVR対応が重要です。ただし、VRゴーグルを持っているユーザーはまだ限定的であるため、ターゲット層を狭める可能性も考慮しなければなりません。

- Webブラウザ: 法人利用で最も考慮すべきはブラウザ対応かもしれません。参加者にアプリのインストールを強いることなく、URLをクリックするだけで参加できる手軽さは大きなメリットです。

例えば、社内利用で全社員に同じスペックのPCが支給されているならアプリ型も選択肢に入りますが、一般消費者向けのイベントであれば、PC、スマホ、ブラウザなど、できるだけ多くのデバイスに対応しているマルチプラットフォーム(クロスプラットフォーム)対応のサービスを選ぶのが賢明です。

③ 同時接続可能人数で選ぶ

プラットフォームや料金プランによって、一つの空間(インスタンスやルームと呼ばれる)に同時にアクセスできる人数には上限が設定されています。

- 小規模(数名〜数十名): 社内会議、チームミーティング、小規模なワークショップなど。ほとんどのプラットフォームで対応可能です。

- 中規模(数十名〜数百名): 全社朝礼、セミナー、小〜中規模のイベントなど。法人向けプランで対応しているプラットフォームが多いです。

- 大規模(数千名〜数万人): 大規模カンファレンス、音楽ライブ、展示会など。これに対応できるプラットフォームは限られます。サーバーの増強や特殊な技術(複数のインスタンスを連携させるなど)が必要になる場合が多く、実績のあるプラットフォームを選ぶ必要があります。

想定するイベントの最大参加者数を事前に見積もり、プラットフォームの仕様がそれを満たしているかを確認しましょう。また、人数が増えるに従って料金がどう変動するかも重要なチェックポイントです。

④ カスタマイズの自由度で選ぶ

提供される空間が、どの程度オリジナルなものにできるかも選定の重要な基準です。

- テンプレート利用: プラットフォーム側であらかじめ用意された空間テンプレートを利用する形式。手軽で低コストですが、オリジナリティは出しにくいです。

- ノーコード/ローコードでの編集: プログラミング知識がなくても、用意されたパーツを組み合わせたり、設定を変更したりして空間をカスタマイズできる形式。比較的簡単に独自性を出せます。

- SDK(Software Development Kit)の利用: SDKを使って、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンで完全にオリジナルの空間やギミックを開発する形式。自由度は最も高いですが、専門的な知識と技術、開発コストが必要になります。

ブランドの世界観を忠実に再現したい場合や、他にはないユニークな体験を提供したい場合は、カスタマイズ性が高いプラットフォームを選ぶ必要があります。逆に、社内会議など実用性重視であれば、テンプレートで十分な場合も多いでしょう。

⑤ セキュリティ対策を確認する

特に法人利用においては、セキュリティ対策は絶対に軽視できないポイントです。情報漏洩や不正アクセスは、企業の信用を著しく損なうリスクがあります。

以下のようなセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。

- アクセス制限: パスワード設定、IPアドレス制限、招待者のみが入れる限定公開機能など。

- 通信の暗号化: ユーザー間の通信データが暗号化されているか。

- ユーザー管理・権限設定: 管理者、発表者、一般参加者など、役割に応じた権限を設定できるか。

- 監視・モデレーション機能: 荒らし行為や不適切な発言を監視・排除する仕組みがあるか。

- 認証取得: ISMS(ISO 27001)やプライバシーマークなど、第三者機関による情報セキュリティに関する認証を取得しているかは、信頼性を判断する上での重要な指標となります。

企業の機密情報を扱う会議や、個人情報を取り扱うイベントでは、最高レベルのセキュリティが求められます。

⑥ 費用と収益化の可否を検討する

メタバースの導入には様々なコストがかかります。予算内で目的を達成できるか、慎重に検討する必要があります。

- 料金体系: 初期費用はかかるのか、月額固定制か、利用人数に応じた従量課金制か。無料プランの有無とその機能制限も確認しましょう。

- 開発コスト: オリジナルの空間やアバターを制作する場合、自社で内製するのか、外部の制作会社に委託するのか。委託する場合は、別途数十万〜数千万円規模の開発費用がかかることもあります。

- 運用コスト: イベントの企画・運営を行う人件費や、コンテンツを継続的に更新していくための費用も忘れてはなりません。

一方で、プラットフォームによっては収益化(マネタイズ)の仕組みが用意されています。作成したアイテムやワールドを販売したり、有料イベントのチケットを販売したりすることで、投資を回収し、新たなビジネスに繋げられる可能性があります。クリエイターエコノミーの構築を目指すのであれば、収益化機能の有無や手数料の割合は重要な選定基準となります。

これらの6つのポイントを総合的に評価し、優先順位をつけながら比較検討することで、自社にとって最適なメタバースプラットフォームを見つけ出すことができるでしょう。

【2024年最新】おすすめメタバースプラットフォーム25選

ここでは、2024年時点での最新情報に基づき、数あるメタバースプラットフォームの中から特におすすめの25サービスを「ビジネス・法人利用」と「ゲーム・個人利用」の2つのカテゴリに分けてご紹介します。それぞれの特徴やアクセス方法などを比較し、プラットフォーム選びの参考にしてください。

ビジネス・法人利用におすすめのプラットフォーム10選

ビジネスシーンでの活用に特化、あるいは強みを持つプラットフォームです。セキュリティや管理機能、導入のしやすさが重視されています。

| サービス名 | 特徴 | アクセス方法 |

|---|---|---|

| ① ZEP | 2Dドット絵風。多機能でゲーム感覚で使える。無料から利用可能。 | ブラウザ |

| ② V-air | 法人イベント特化型。高品質な3D空間をオーダーメイドで構築。 | ブラウザ, アプリ |

| ③ XR CLOUD | NTT系。大規模イベント対応。マルチデバイスで安定性が高い。 | アプリ, ブラウザ |

| ④ cluster (法人向け) | 国内最大級。イベント開催実績豊富。独自の空間も制作可能。 | アプリ, ブラウザ |

| ⑤ comony | 建築・不動産向け。フォトリアルな3D空間でウォークスルー体験。 | PCアプリ |

| ⑥ CYZY SPACE | 3Dバーチャルオフィス。アバターで自然なコミュニケーションを促進。 | ブラウザ |

| ⑦ oVice | 2Dバーチャルオフィス。距離で声の大きさが変わる独特の体験。 | ブラウザ |

| ⑧ Horizon Workrooms | Meta社製。VRでの会議に特化。Questシリーズが必要。 | VRアプリ |

| ⑨ Frame | ブラウザベースで手軽に3D空間を作成・共有。VR/PC/スマホ対応。 | ブラウザ |

| ⑩ Virbela | 大規模なバーチャルキャンパス/オフィス。教育や企業研修に強み。 | PCアプリ |

① ZEP

韓国発の2Dメタバースプラットフォーム。ドット絵で描かれた親しみやすいグラフィックが特徴です。ブラウザから手軽にアクセスでき、バーチャルオフィスやイベントスペースを簡単に作成できます。会議やチャット機能に加え、多数のミニゲームが標準搭載されており、チームビルディングや懇親会など、楽しみながらコミュニケーションを活性化させたい用途に適しています。無料プランでも十分に活用できるため、スモールスタートに最適です。(参照:ZEP公式サイト)

② V-air

株式会社Urthが提供する法人向けイベント特化型のメタバースプラットフォーム。企業のブランドイメージやイベントコンセプトに合わせて、高品質な3D空間をオーダーメイドで構築してくれるのが最大の特徴です。展示会、カンファレンス、ショールームなど、リッチな体験を提供したい場合に強みを発揮します。ブラウザからのアクセスにも対応しており、参加者のハードルが低い点も魅力です。(参照:V-air公式サイト)

③ XR CLOUD

NTTコノキューが提供する法人向けのメタバースプラットフォーム。NTTグループの技術力を活かした安定性と、数万人規模の同時接続が可能なスケーラビリティが強みです。PC、スマホ、VRゴーグルなどマルチデバイスに対応。アプリ形式が基本ですが、ブラウザからの簡易参加も可能です。大規模な音楽ライブやカンファレンスでの豊富な実績があります。(参照:XR CLOUD公式サイト)

④ cluster (法人向けプラン)

国内最大級のメタバースプラットフォーム「cluster」の法人向けサービス。個人ユーザーも多く、若年層へのリーチ力があります。スマホからも手軽に参加できるため、一般消費者向けのイベントに強いです。テンプレート空間だけでなく、Unityを使ってオリジナルのワールドを制作することも可能で、自由度の高いイベント設計ができます。渋谷区公認の「バーチャル渋谷」などが有名です。(参照:cluster公式サイト)

⑤ comony

建築・不動産・製造業といった業界に特化したメタバースプラットフォーム。CADやBIMデータからフォトリアルな3D空間を生成し、複数人でリアルタイムに体験できます。設計レビューや顧客へのプレゼンテーション、バーチャルモデルルームなどに活用されています。高品質なビジュアルと正確な空間再現性が求められるシーンで真価を発揮します。(参照:comony公式サイト)

⑥ CYZY SPACE

サイバースペース株式会社が提供する3Dバーチャルオフィスプラットフォーム。ブラウザベースで手軽に導入でき、アバターを操作してオフィス内を移動し、同僚と気軽にコミュニケーションを取ることができます。ステータス表示や会議室予約など、オフィスワークを円滑にする機能が充実しています。リモートワークにおけるコミュニケーション課題の解決を目指す企業におすすめです。(参照:CYZY SPACE公式サイト)

⑦ oVice

「声」によるコミュニケーションを重視した2Dのバーチャルオフィス/イベント空間です。最大の特徴は、アバター同士の距離が近いと声が大きく、遠いと小さく聞こえるという現実空間に近い仕様。このため、特定のグループでの会話や、通りすがりの偶発的な会話が自然に生まれます。常時接続を前提としたバーチャルオフィスとして、多くの企業に導入されています。(参照:oVice公式サイト)

⑧ Horizon Workrooms

Meta社が提供するVR会議用プラットフォーム。Meta QuestシリーズのVRゴーグルが必須となります。VR空間ならではの没入感と、アバターの手の動きや表情をリアルに再現するトラッキング技術により、まるで同じ部屋にいるかのような臨場感のある会議が可能です。共有のホワイトボードやPC画面の持ち込みなど、生産性を高める機能も備わっています。(参照:Meta Quest公式サイト)

⑨ Frame

ブラウザ上で非常に手軽に3Dのコラボレーション空間を作成・共有できるプラットフォーム。アカウント登録なしでも利用でき、PC、スマホ、VRゴーグルなど、あらゆるデバイスからアクセス可能です。画像や動画、PDF、3Dモデルなどを簡単に空間内に配置でき、小規模なミーティングやブレインストーミング、オンライン授業などに最適です。手軽に3D空間での体験を試してみたい場合に適しています。(参照:Frame公式サイト)

⑩ Virbela

米eXp World Holdings社が開発した、大規模利用を想定した3Dメタバースプラットフォーム。大学のキャンパスや大企業のオフィスを丸ごとバーチャル化するような用途で豊富な実績があります。数百〜数千人規模のユーザーが同じ空間に集まることができ、講堂や会議室、展示ホールなど様々な施設を備えています。グローバルな企業研修や大規模な採用イベントなどに強みを持っています。(参照:Virbela公式サイト)

ゲーム・個人利用におすすめのプラットフォーム15選

ゲームやエンターテイメント、ユーザー同士のコミュニケーションが中心のプラットフォームです。自由度の高さやコミュニティの活発さが魅力です。

| サービス名 | 特徴 | アクセス方法 |

|---|---|---|

| ① VRChat | UGC文化の代表格。圧倒的な自由度と活発なコミュニティ。 | PCアプリ, VRアプリ |

| ② cluster | 日本発。スマホで手軽に参加できるイベント・ライブが人気。 | アプリ, ブラウザ |

| ③ Roblox | ゲーム版YouTube。ユーザーがゲームを作成・プレイ。若年層に絶大な人気。 | アプリ |

| ④ The Sandbox | ブロックチェーンゲーム。NFT化された土地やアセットを売買。 | PCアプリ |

| ⑤ Fortnite | 人気バトルロイヤルゲーム。クリエイティブモードでメタバース化。 | アプリ |

| ⑥ Decentraland | ブロックチェーン基盤の分散型メタバース。DAOによる運営。 | ブラウザ |

| ⑦ ZEPETO | 3DアバターSNS。豊富なファッションアイテムとK-POP連携が人気。 | スマホアプリ |

| ⑧ REALITY | スマホ一つでアバターになりライブ配信ができるプラットフォーム。 | スマホアプリ |

| ⑨ Rec Room | ゲーム制作・プレイが中心。クロスプラットフォーム対応でユーザーが多い。 | アプリ |

| ⑩ Neos VR | 高度なカスタマイズ性。開発者やクリエイター向けの多機能プラットフォーム。 | PCアプリ, VRアプリ |

| ⑪ Vket Cloud | ブラウザで高品質な3D体験を実現。バーチャルマーケットの基盤技術。 | ブラウザ |

| ⑫ STYLY | アーティスト向けXRコンテンツ制作・配信プラットフォーム。ARにも強い。 | アプリ, ブラウザ |

| ⑬ Bondee | “ご近所SNS”。自分の部屋を飾り、友人とまったり過ごす。 | スマホアプリ |

| ⑭ My Vket | HIKKY社提供。ブラウザで手軽に自分だけのアバターやマイルームを作成。 | ブラウザ |

| ⑮ Resonark | VR音楽ゲーム。複数人で楽器を演奏するセッションが可能。 | VRアプリ |

① VRChat

世界最大級のソーシャルVRプラットフォーム。ユーザーがUnityを使ってアバターやワールドを自由に制作できる、UGC(ユーザー生成コンテンツ)文化の象徴的存在です。その自由度の高さから、多種多様なコミュニティが形成されており、毎晩のようにイベントや集会が開かれています。メタバースのディープな世界を体験したいなら、まず訪れたい場所です。(参照:VRChat公式サイト)

② cluster

日本国内で大きな人気を誇るプラットフォーム。スマートフォンからも手軽に参加できるため、ユーザー層が広く、特に音楽ライブやアニメ・VTuber関連の公式イベントが頻繁に開催されています。ワールド制作も可能で、個人クリエイターの活動も活発です。

③ Roblox

「ゲーム版YouTube」とも称され、ユーザーが自らゲームを制作し、公開・プレイできるプラットフォーム。特に10代の若年層から絶大な支持を得ています。ゲーム内で使用される仮想通貨「Robux」を介した経済圏が確立されており、人気ゲームクリエイターは多額の収益を上げています。

④ The Sandbox

イーサリアムのブロックチェーンを基盤としたメタバースプラットフォーム。ボクセルアート調のビジュアルが特徴で、ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地を所有し、その上でゲームやジオラマを作成できます。LANDやアセット(アイテム)はNFTとして売買可能で、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」を代表するプロジェクトの一つです。

⑤ Fortnite

Epic Games社が開発した世界的な人気を誇るバトルロイヤルゲームですが、近年はメタバースプラットフォームとしての側面を強めています。「クリエイティブモード」や「UEFN (Unreal Editor for Fortnite)」を使い、ユーザーが自由に島(ワールド)やゲームを作成できます。有名アーティストのバーチャルライブや大手ブランドとのコラボも積極的に行われています。

⑥ Decentraland

The Sandboxと並ぶ、ブロックチェーンベースの代表的なメタバース。特徴は、特定の企業が管理するのではなく、DAO(分散型自律組織)によってユーザー主導で運営されている点です。ガバナンストークン「MANA」の保有者は、プラットフォームの運営方針に関する投票に参加できます。

⑦ ZEPETO

韓国のNAVER Z社が運営する、スマートフォン向けの3DアバターSNS。自分の顔写真から簡単にアバターを作成でき、豊富なファッションアイテムで着せ替えを楽しむことができます。K-POPアイドルやファッションブランドとのコラボが活発で、アジアの若年層を中心に人気を集めています。

⑧ REALITY

スマートフォン一つで誰でも簡単にアバターの姿になり、ライブ配信ができるプラットフォーム。自分の顔を出すことなく、VTuberのように視聴者とコミュニケーションを楽しめます。ガチャで手に入る衣装でアバターをカスタマイズしたり、他の配信者とコラボしたりする機能も充実しています。

⑨ Rec Room

クロスプラットフォーム対応のソーシャルVRゲーム。VRゴーグル、PC、PlayStation、Xbox、スマートフォンなど、非常に多くのデバイスからアクセスできるため、ユーザー数が多くマッチングしやすいのが特徴です。公式が提供するゲームだけでなく、ユーザーが作成した多種多様なゲームをプレイできます。

⑩ Neos VR

「VRChat」よりもさらに高度で複雑な創作活動が可能なプラットフォーム。メタバース空間内であらゆるものをゼロから作り出せるほどの高い自由度と機能性を誇り、プログラマーや研究者、上級クリエイターから支持されています。学習コストは高いですが、メタバースの可能性を極限まで追求したい人向けです。

⑪ Vket Cloud

世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」を主催する株式会社HIKKYが開発したメタバース開発エンジン。最大の強みは、Webブラウザ上でアプリに匹敵する高品質な3D空間を実現できる点です。URLをクリックするだけでリッチな体験ができるため、法人向けのプロモーションなどでの活用が進んでいます。

⑫ STYLY

株式会社Psychic VR Labが提供する、XR(VR/AR/MR)コンテンツを制作・配信するためのプラットフォーム。アーティストやクリエイターが、プログラミング不要で独創的なXR作品を制作し、世界中に発信できます。特にファッションやアートとの親和性が高く、都市空間と連携したARコンテンツなども展開しています。

⑬ Bondee

シンガポール発のスマートフォン向けアバターSNS。「ご近所SNS」をコンセプトに、親しい友人(最大50人)とのクローズドなコミュニケーションを主軸としています。自分のアバターや部屋(スペース)を飾り、友達のスペースに遊びに行くといった、まったりとした交流が楽しめます。

⑭ My Vket

株式会社HIKKYが提供する、ブラウザベースのメタバースサービス。ユーザーはWebサイト上で直感的に自分だけのアバターやマイルームを作成できます。作成したアバターはVRChatなど他のプラットフォームにも持ち出すことができ、メタバース入門の第一歩として最適です。

⑮ Resonark

VR空間で音楽のセッションやライブを楽しめる音楽ゲームプラットフォーム。複数人のプレイヤーが仮想楽器を演奏し、リアルタイムでアンサンブルを奏でることができます。音楽を通じた新しいコミュニケーション体験を提供しています。

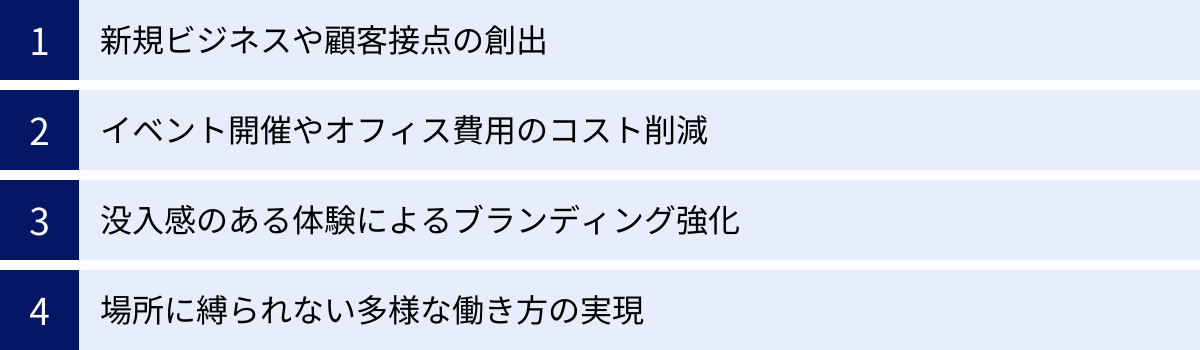

法人がメタバースプラットフォームを活用する4つのメリット

メタバースは単なる個人の娯楽の場ではなく、企業活動においても大きな可能性を秘めています。なぜ今、多くの企業がメタバースに注目し、投資を行っているのでしょうか。ここでは、法人がメタバースプラットフォームを活用することで得られる4つの主要なメリットについて解説します。

① 新規ビジネスや顧客接点の創出

メタバースは、従来のWebサイトやSNS、実店舗とは全く異なる、新しい顧客接点を生み出します。

- 体験を通じたエンゲージメント: ユーザーはアバターとして仮想空間に入り込み、製品やサービスを「体験」します。例えば、バーチャルショールームで車の内装を細部まで確認したり、バーチャルストアでアバター店員に相談しながら服を選んだりできます。このような没入感の高い双方向の体験は、ユーザーの記憶に強く残り、ブランドへの深いエンゲージメントを育みます。

- 新たなターゲット層へのアプローチ: 特に「Roblox」や「Fortnite」といったゲーム系メタバースは、現実世界ではリーチしにくい若年層(Z世代、アルファ世代)が膨大な時間を過ごす場所です。これらのプラットフォーム上でブランド体験を提供することは、未来の顧客となる世代との早期の接点構築に繋がります。

- デジタルツインと新サービス: 現実の都市や工場、製品などを仮想空間に忠実に再現する「デジタルツイン」を活用することで、新たなビジネスモデルが生まれます。例えば、現実の工場のデジタルツインで生産ラインのシミュレーションを行ったり、都市のデジタルツイン上で新たな交通サービスを実験したりすることが可能です。

- グローバル市場への展開: 物理的な拠点を持たなくても、メタバース上であれば世界中のユーザーに瞬時にアプローチできます。これは、海外展開を目指す企業にとって、低リスクで市場調査やプロモーションを行える大きなチャンスとなります。

② イベント開催やオフィス費用のコスト削減

メタバースを活用することで、これまで企業活動にかかっていた様々な物理的コストを削減できる可能性があります。

- イベント関連コストの削減: 現実世界で大規模な展示会やカンファレンスを開催する場合、会場のレンタル費用、ブースの設営・撤去費用、印刷物、スタッフの交通費・宿泊費など、莫大なコストがかかります。メタバース上での開催なら、これらの物理的な費用の大半が不要になります。特に、参加者が世界中から集まる国際会議などでは、その効果は絶大です。

- オフィス関連コストの削減: 「oVice」や「Virbela」のようなバーチャルオフィスを導入し、リモートワークを主体とすることで、都心の一等地に構える物理オフィスの規模を縮小、あるいは完全に無くすことも可能です。これにより、高額なオフィス賃料や光熱費、通勤手当といった固定費を大幅に削減できます。削減したコストを、社員の給与や福利厚生、新たな事業投資に回すことができます。

- 研修・採用コストの削減: 危険な作業を伴う現場研修をメタバースで行えば、事故のリスクなく、何度でも繰り返しトレーニングができます。また、全国各地の候補者を集めて行っていた採用説明会や面接もメタバースに移行すれば、会場費や参加者の交通費負担をなくすことができます。

③ 没入感のある体験によるブランディング強化

メタバースは、企業のブランド価値を高めるための強力なツールとなり得ます。

- 独自の世界観の表現: 3D仮想空間のデザインには制約がほとんどありません。企業のブランドカラーやロゴを反映させるだけでなく、ブランドが持つストーリーや哲学、未来へのビジョンといった抽象的な概念を、空間全体のデザインやインタラクティブな体験を通じて表現できます。ユーザーをブランドの世界観に完全に引き込むことで、忘れられない強力なブランドイメージを植え付けることができます。

- 先進性のイメージ醸成: 現時点では、メタバースを本格的に活用している企業はまだ多くありません。早期にメタバースに取り組むことで、「新しいテクノロジーを積極的に採り入れる先進的な企業」「未来志向の企業」というポジティブなイメージを社内外に示すことができます。これは、特にテクノロジー業界や若者をターゲットとする業界において、採用活動やIR活動で有利に働く可能性があります。

-

- ファンコミュニティの構築: メタバース空間を、単なる情報発信の場ではなく、ブランドのファンが集い、交流し、共に何かを創造するコミュニティのハブとして活用できます。ファン同士の繋がりが深まることで、ブランドへのロイヤリティはさらに強固なものになります。

④ 場所に縛られない多様な働き方の実現

メタバースは、働き方改革を加速させ、より柔軟で生産性の高い組織作りを支援します。

- リモートワークの課題解決: 通常のリモートワークでは、孤独感やコミュニケーション不足が課題となりがちです。バーチャルオフィスは、アバターを介して同僚の存在を常に感じることができ、「ちょっとした雑談」や「隣のチームの会話が聞こえてくる」といった、物理オフィスならではの偶発的なコミュニケーション(セレンディピティ)を再現します。これにより、チームの一体感を維持し、イノベーションの創出を促進します。

- 人材獲得のグローバル化: 勤務地という物理的な制約がなくなるため、採用の対象を日本全国、さらには世界中に広げることができます。地方や海外に住む優秀な人材を、移住の負担なくチームに迎え入れることが可能になります。真に多様なバックグラウンドを持つ人材で構成された、最強のチームを編成できるようになります。

- インクルーシブな労働環境: アバターを介したコミュニケーションは、育児や介護、あるいは自身の障害など、様々な事情で通勤が困難な人々にとっても、社会参加の機会を広げます。誰もが能力を最大限に発揮できる、インクルーシブな労働環境の実現に貢献します。

これらのメリットは、企業がメタバースを戦略的に活用することで、競争優位性を確立し、持続的な成長を遂げるための重要な鍵となるでしょう。

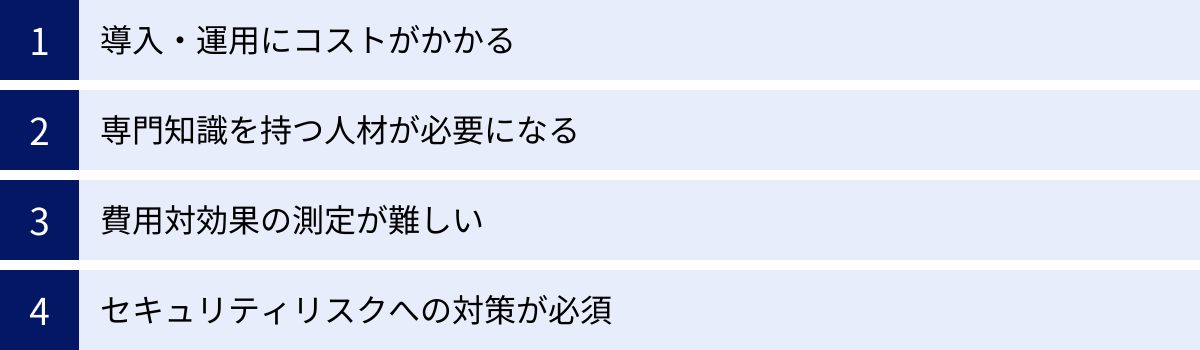

法人がメタバースを導入する際の注意点

メタバースは企業に多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては慎重に検討すべき課題やリスクも存在します。メリットばかりに目を奪われ、準備不足のまま導入を進めると、思わぬ失敗を招きかねません。ここでは、法人がメタバースを導入する際に特に注意すべき4つの点を解説します。

導入・運用にコストがかかる

メタバースの活用は無料ではありません。初期投資だけでなく、継続的な運用にもコストが発生することを理解しておく必要があります。

- 初期導入費用: プラットフォームの利用契約にかかる初期費用や月額・年額料金が発生します。無料プランもありますが、ビジネス利用で求められる機能やセキュリティ、サポートは有料プランでしか提供されないことがほとんどです。

- コンテンツ制作費用: メタバース導入で最も大きなコスト要因となりうるのが、空間やアバター、3Dモデルといったコンテンツの制作費用です。テンプレートをそのまま使うのであれば低コストですが、自社のブランドを反映したオリジナルの空間を制作する場合、外部の専門制作会社に依頼するのが一般的です。その費用は、規模やクオリティによって数十万円から、大規模で複雑なものでは数千万円以上に及ぶこともあります。

- 運用・人件費: 空間を作って終わりではありません。イベントを企画・運営するスタッフ、バーチャル店舗で接客するアバター担当者、コミュニティを盛り上げるモデレーターなど、運用には継続的に人手が必要です。また、ユーザーを飽きさせないために、定期的なコンテンツの更新や新しいイベントの開催も必要となり、その都度企画費や開発費がかかります。

これらのコストを事前に見積もり、明確な費用対効果(ROI)の計画を立てずに見切り発車するのは非常に危険です。

専門知識を持つ人材が必要になる

メタバースを効果的に活用するには、特有の専門知識やスキルセットが求められます。

- 技術的スキル: UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンを扱える3Dクリエイターやエンジニア、3Dモデリングソフト(Blenderなど)を扱えるデザイナー、プラットフォームの仕様を理解し実装できる開発者などが必要です。

- 企画・ディレクションスキル: 単にリアルを模倣するのではなく、メタバースならではの体験をデザインできる企画力が不可欠です。「3D空間でどのような体験を提供すれば、ユーザーは喜び、目的を達成できるのか」を考え、それを実現するための要件を定義し、クリエイターやエンジニアを導くディレクターの役割が極めて重要になります。

- コミュニティマネジメントスキル: ユーザーが集まる空間では、コミュニティを活性化させ、健全に保つためのマネジメントが求められます。イベントの司会進行、ユーザー間のトラブル仲裁、活発なユーザーへのインセンティブ提供など、オンラインコミュニティ運営のノウハウが必要です。

これらの専門人材を社内で確保・育成するのは容易ではありません。多くの場合は、外部の専門企業やフリーランスのクリエイターと連携することになりますが、その際も自社内にプロジェクトを主導できる人材がいなければ、効果的な活用は難しいでしょう。

費用対効果の測定が難しい

メタバース施策の成果をどのように測定し、評価するかは大きな課題の一つです。

従来のWebマーケティングでは、PV数、クリック率、コンバージョン率といった明確なKPI(重要業績評価指標)で効果を測定するのが一般的でした。しかし、メタバースにおける価値は、必ずしも直接的なコンバージョンだけでは測れません。

- 新たな指標の必要性: 滞在時間、アバターの行動軌跡(ヒートマップ)、特定のオブジェクトとのインタラクション回数、ユーザー間のチャット回数、イベントの満足度アンケートなど、体験の質を評価するための新しい指標を設計する必要があります。

- 非直接的な価値の評価: ブランディング効果、顧客エンゲージメントの向上、コミュニティの熱量といった、すぐには売上に結びつかない非直接的・長期的な価値をどう金銭的に評価するかは非常に困難です。これらの価値を経営層に説明し、継続的な投資の承認を得るためには、定性的な評価と定量的なデータを組み合わせた説得力のあるレポートが求められます。

「メタバースを導入したものの、どれだけ効果があったのか分からない」という状況に陥らないためにも、導入前に「何をゴールとするか(KGI)」と「それを測るための中間指標(KPI)」を具体的に設定しておくことが不可欠です。

セキュリティリスクへの対策が必須

オープンな仮想空間には、新たなセキュリティリスクが伴います。企業の信用を守るため、対策は万全でなければなりません。

- なりすまし・アカウント乗っ取り: 悪意のある第三者が社員や顧客になりすまし、詐欺行為や機密情報の窃取を行うリスクがあります。二要素認証の導入など、強固な本人確認の仕組みが必要です。

- ハラスメント・誹謗中傷: アバターを介した匿名性の高い環境は、残念ながらハラスメントやヘイトスピーチの温床にもなり得ます。明確な利用規約の策定、通報機能の設置、モデレーターによる監視体制の構築が必須です。

- 知的財産権の侵害: ユーザーが作成したコンテンツが、他者の著作権や商標権を侵害する可能性があります。UGCを許可する場合は、権利侵害コンテンツの削除プロセスを整備しておく必要があります。

- 不正アクセス・情報漏洩: プラットフォーム自体の脆弱性を突いたサイバー攻撃により、個人情報や企業情報が漏洩するリスクも考えられます。プラットフォーム選定の段階で、サービスのセキュリティレベル(通信の暗号化、ISMS認証の有無など)を厳しくチェックすることが重要です。

これらの注意点を十分に理解し、対策を講じた上で、スモールスタートから着実に経験を積んでいくことが、法人におけるメタバース導入成功の鍵となります。

メタバースプラットフォームの費用相場

メタバースの導入を検討する上で、最も気になるのが「費用」でしょう。コストは、利用するプラットフォーム、目的、制作するコンテンツの規模や品質によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳を「初期費用」「月額・年額利用料」「開発・カスタマイズ費用」の3つに分け、それぞれの相場感について解説します。あくまで一般的な目安であり、詳細は各プラットフォームや制作会社への問い合わせが必要です。

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 初期費用 | プラットフォームの導入時に一度だけかかる費用。アカウント設定費など。 | 0円 〜 50万円 | 無料プランや月額料金に含まれる場合も多い。 |

| 月額・年額利用料 | プラットフォームを継続的に利用するためのライセンス費用。 | 無料 〜 数十万円/月 | 同時接続数、機能、サポート内容に応じて変動。 |

| 開発・カスタマイズ費用 | オリジナルの空間やアバターを制作するための費用。 | 数十万円 〜 数千万円以上 | 最も費用が変動する部分。クオリティと規模による。 |

初期費用

初期費用は、プラットフォームの利用契約を結ぶ際に最初に発生するコストです。

- 相場: 0円 〜 50万円程度

多くのSaaS型プラットフォームでは、初期費用が無料であったり、月額料金に含まれていたりするケースが増えています。一方で、手厚い導入コンサルティングや専任担当者によるサポートがセットになっている法人向けプランでは、数十万円程度の初期費用が設定されている場合があります。

無料プランや低価格なプランから始めて、本格導入の際に有料プランに移行するという進め方が可能なプラットフォームも多いため、まずはスモールスタートで試してみるのがおすすめです。

月額・年額利用料

プラットフォームを継続的に利用するためのランニングコストです。料金体系はサービスによって様々です。

- 相場: 無料 〜 数十万円/月

- 無料プラン: clusterやZEPなど、多くのプラットフォームが個人利用や小規模な試用向けの無料プランを提供しています。ただし、同時接続数や利用できる機能、商用利用の可否などに制限がある場合がほとんどです。

- 有料プラン(SaaS型): ビジネス利用では、有料プランの契約が基本となります。料金は、同時に利用できるユーザー数や空間(ルーム)数、利用できる機能の範囲によって変動します。

- バーチャルオフィス用途: 月額数万円〜20万円程度が一般的です。oViceやCYZY SPACEなどがこの価格帯にあたります。

- イベント用途: イベントの規模(想定参加者数)や開催期間によって料金が変わるプランが多いです。1回きりのイベント利用で数十万円から、大規模なものでは数百万円になることもあります。

- エンタープライズプラン: 大企業向けに、セキュリティ機能の強化や専用サーバーの提供、高度なカスタマイズなどに対応したプランです。個別見積もりとなる場合が多く、料金は月額数十万円以上になることが想定されます。

年単位で契約することで、月額料金が割引になる「年割」が適用されることも多いため、長期的な利用が決まっている場合は年契約を検討すると良いでしょう。

開発・カスタマイズ費用

メタバース導入プロジェクト全体の費用を大きく左右するのが、この開発・カスタマイズ費用です。 既存のテンプレート空間を利用するだけなら、この費用はほとんどかかりません。しかし、オリジナリティを追求するほど、コストは増大します。

- 相場: 数十万円 〜 数千万円以上

以下は、外部の専門制作会社に依頼した場合の費用の目安です。

- 小規模なオリジナル空間の制作:

- 内容: 既存テンプレートの一部をカスタマイズ、ロゴやブランドカラーの反映、簡単な3Dモデルの設置など。

- 費用目安: 50万円 〜 300万円程度

- 中規模なオリジナル空間の制作:

- 内容: フルスクラッチでのワールド制作、ある程度のインタラクティブな仕掛け(ギミック)の実装、オリジナルアバターの制作など。

- 費用目安: 300万円 〜 1,000万円程度

- 大規模・高機能なオリジナル空間の制作:

- 内容: 広大なワールド、複雑なゲーム性やシミュレーション機能、他システムとの連携、フォトリアルな高品質グラフィックスなど。

- 費用目安: 1,000万円 〜 数千万円以上

これらの費用は、プロジェクトの要件定義、デザイン、3Dモデリング、プログラミング、テストといった各工程にかかる人件費が主となります。何をどこまで作り込むのかを事前に明確にし、複数の制作会社から見積もりを取って比較検討することが非常に重要です。

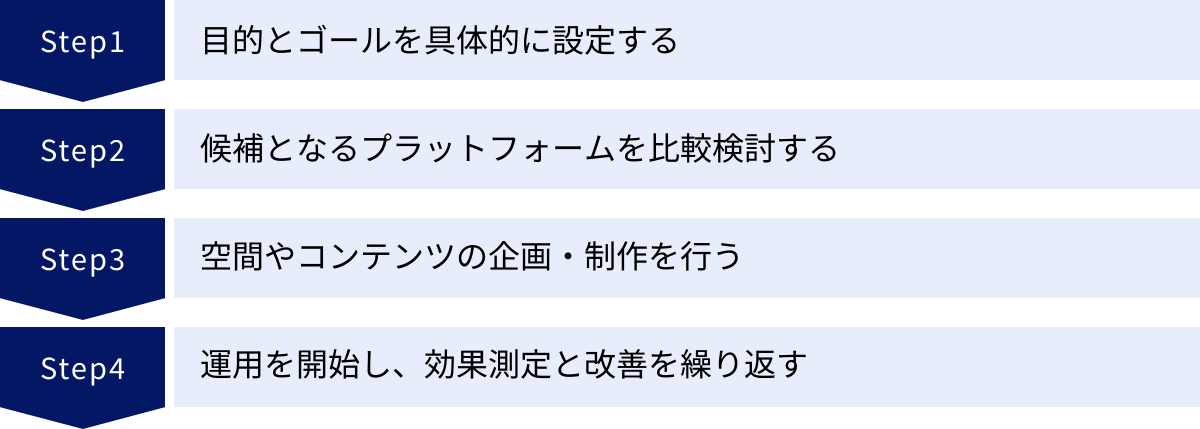

メタバースプラットフォーム導入までの4ステップ

メタバースの導入は、単にツールを契約するだけでは成功しません。明確な目的設定から始まり、計画的な準備、そして継続的な改善活動が不可欠です。ここでは、法人がメタバースプラットフォームを導入し、活用を軌道に乗せるまでの標準的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。

① 目的とゴールを具体的に設定する

すべての始まりは、このステップにあります。ここが曖昧なまま進むと、プロジェクトは必ず迷走します。

- Why(なぜ導入するのか?): まず、自社が抱える課題は何か、メタバースを導入することでその課題をどう解決したいのか、その目的を明確にします。「採用活動で母集団形成に苦戦している」「リモートワークで社員の一体感が薄れている」「新製品の魅力をオンラインで伝えきれていない」など、具体的な課題から出発しましょう。

- What(何を実現するのか?): 目的に基づき、メタバースで具体的に何を実現するのかを定義します。「メタバース上で学生が自由に質問できるバーチャル会社説明会を開催する」「いつでも気軽に雑談できるバーチャルオフィスを構築する」「製品を360度から体験できるバーチャルショールームを開設する」などです。

- How(どう評価するのか?): 設定した目的が達成できたかを客観的に評価するためのゴール(KGI/KPI)を設定します。これが後の効果測定の基準となります。

- KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標)の例: 「採用応募者数を前年比10%増加させる」「社員のエンゲージメントサーベイのスコアを5ポイント向上させる」

- KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標)の例: 「会社説明会の参加者数500人」「バーチャルオフィスの1日あたりの平均滞在時間60分」「バーチャルショールームからの製品問い合わせ件数月間20件」

この最初のステップで、関係者全員の目線を合わせ、プロジェクトの羅針盤を確立することが成功の絶対条件です。

② 候補となるプラットフォームを比較検討する

ステップ①で定めた目的とゴールを達成するために、最適なプラットフォームを選定します。

- 要件の洗い出し: 目的を達成するために必要な機能、性能、セキュリティレベルなどを「要件」としてリストアップします。「選び方6つのポイント」で解説した項目(対応デバイス、同時接続数、カスタマイズ性、セキュリティ、費用など)が役立ちます。

- 情報収集と候補の絞り込み: 本記事のような比較記事や各プラットフォームの公式サイト、導入事例などを参考に、要件を満たせそうな候補を複数リストアップします。

- 比較検討: 各候補について、詳細な資料請求や問い合わせを行います。可能であれば、無料トライアルやデモを実際に体験し、操作感や使用感を確かめることが非常に重要です。担当者の説明を聞くだけでなく、実際にターゲットユーザーとなる社員や顧客に触ってもらい、フィードバックを得るのも良い方法です。

- 最終選定: 機能、費用、サポート体制、将来性などを総合的に評価し、最終的に導入するプラットフォームを1つに決定します。

③ 空間やコンテンツの企画・制作を行う

導入するプラットフォームが決まったら、いよいよメタバース空間と、その中で提供するコンテンツを具体的に作っていきます。

- 体験の設計: ターゲットユーザーに「誰に、どのような体験を提供したいか」をストーリーボードやワイヤーフレームなどを用いて具体化します。ユーザーが空間に入ってから、どのような順路で、何を見て、誰と話し、どのような感情になってほしいのか、一連のユーザー体験をデザインします。

- コンテンツの企画: 体験設計に基づき、空間のデザインコンセプト、配置する3Dモデル、イベントのタイムテーブル、インタラクティブな仕掛け(ギミック)などを企画します。

- 制作体制の決定: これらのコンテンツを社内のリソースで制作する(内製)か、外部の専門制作会社に委託するかを決定します。内製の場合はスキルを持つ人材の確保が、委託の場合は信頼できるパートナー選びが重要になります。

- 開発・実装: 制作パートナーと密に連携しながら、企画した内容をメタバースプラットフォーム上に実装していきます。定期的な進捗確認とフィードバックを行い、イメージ通りのものが出来上がっているかを確認しながら進めます。

④ 運用を開始し、効果測定と改善を繰り返す

空間が完成し、イベントや運用を開始したら、プロジェクトは終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。

- 運用と集客: イベントの開催告知やバーチャルオフィスへの参加案内など、ユーザーに使ってもらうための働きかけを行います。イベント当日は、司会進行やトラブル対応など、スムーズな運営を心がけます。

- データ収集・分析: 運用を開始したら、ステップ①で設定したKPIを計測します。アクセスログ(参加人数、滞在時間、行動データなど)を分析するだけでなく、参加者へのアンケートやヒアリングを実施し、定性的なフィードバックも収集します。

- 評価と改善(PDCAサイクル): 収集したデータを基に、施策の効果を評価します。「ゴールは達成できたか?」「できなかったとすれば、原因は何か?」「ユーザーの満足度は高かったか?」「どこに課題があったか?」を徹底的に分析します。そして、その分析結果を基に、次回のイベント企画や空間の改修、運用方法の見直しといった改善策を立案し、実行します。

この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを粘り強く回し続けることが、メタバース活用の成果を最大化するための唯一の道です。

まとめ

本記事では、メタバースプラットフォームの基本概念から、具体的な活用方法、失敗しない選び方、そして2024年最新のおすすめ25選まで、幅広く掘り下げて解説しました。

メタバースプラットフォームは、もはや一部の技術マニアやゲーマーだけのものではありません。それは、仮想空間上で人々が交流し、働き、学び、経済活動を行う、次世代の社会インフラとしての地位を確立しつつあります。

法人がメタバースを活用することで得られるメリットは計り知れません。新規ビジネスや顧客接点の創出、イベント開催やオフィス費用の大幅なコスト削減、没入感のある体験を通じた強力なブランディング、そして場所にとらわれない多様な働き方の実現など、企業の競争力を根底から高めるポテンシャルを秘めています。

しかしその一方で、導入・運用コスト、専門人材の必要性、費用対効果の測定の難しさ、新たなセキュリティリスクといった無視できない注意点も存在します。これらの課題を乗り越え、メタバース導入を成功に導くための鍵は、以下の2つに集約されます。

- 「目的の明確化」: 何のためにメタバースを導入するのか。それによって何を達成したいのか。この根本的な問いに対する具体的で明確な答えが、プロジェクト全体の成否を分けます。

- 「スモールスタートとPDCA」: 最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは無料プランや小規模なイベントから始めてみましょう。そこで得られた学びやデータを基に、改善を繰り返しながら少しずつ活用の範囲を広げていくことが、最も着実でリスクの少ない進め方です。

メタバースの世界は、今この瞬間も驚異的なスピードで進化を続けています。この記事が、これからメタバースという新たなフロンティアに挑戦しようとする皆様にとって、最適なプラットフォームを選び、成功への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。