近年、AR(拡張現実)技術は、マーケティングやプロモーション、エンターテインメントなど、様々な分野で注目を集めています。スマートフォンをかざすだけで現実世界にデジタル情報を重ねて表示できるARは、ユーザーに新鮮な驚きと没入感のある体験を提供します。

しかし、従来ARコンテンツを制作するには、プログラミングや3Dモデリングなどの専門知識が必要不可欠であり、多くの企業にとって導入のハードルが高いものでした。

この記事では、そうした課題を解決するために登場したノーコードWebAR制作ツール「palanAR(パラナル)」について、その基本機能から料金プラン、具体的な使い方、導入のメリット・デメリットまで、網羅的に解説します。類似サービスとの比較も交えながら、palanARがどのようなツールであり、どのように活用できるのかを深く掘り下げていきます。AR技術のビジネス活用を検討している担当者の方や、手軽にARコンテンツ制作を始めたいクリエイターの方は、ぜひ参考にしてください。

目次

palanAR(パラナル)とは

palanAR(パラナル)は、株式会社palanが提供する、プログラミング知識がなくてもブラウザ上で直感的にWebARコンテンツを制作できる画期的なツールです。WebARとは、専用のアプリケーションをインストールすることなく、スマートフォンの標準ブラウザだけでAR体験を可能にする技術を指します。この手軽さから、ユーザーの体験ハードルを劇的に下げ、企業のマーケティング施策などで急速に普及が進んでいます。palanARは、このWebARに特化することで、誰もが簡単に、そして迅速にARコンテンツを作成し、世界中に発信できる環境を提供しています。

ノーコードでWebARを制作できるツール

palanARの最大の特徴は、「ノーコード」である点です。ノーコードとは、ソースコードを一行も記述することなく、ソフトウェアやアプリケーションを開発できる手法を指します。通常、ARコンテンツの開発には、UnityやARKit、ARCoreといった専門的な開発環境やプログラミング言語の知識が求められます。しかし、palanARでは、あらかじめ用意された機能やテンプレートを、まるでブロックを組み合わせるかのように、ドラッグ&ドロップなどの直感的なマウス操作だけで設定できます。

これにより、これまで専門のエンジニアやデザイナーに依頼する必要があったARコンテンツ制作を、企画担当者やマーケティング担当者自身が直接手がけることが可能になります。外注にかかるコストやコミュニケーションの時間を大幅に削減できるだけでなく、アイデアを思いついたらすぐに形にし、試行錯誤を繰り返すといった、スピーディなPDCAサイクルを実現できます。

例えば、新商品のプロモーション企画を立案したマーケターが、その場で商品のパッケージをマーカーとしたARコンテンツのプロトタイプを作成し、チーム内で共有してフィードバックを得るといった活用が可能です。このように、アイデアの具現化から実行までのリードタイムを劇的に短縮できる点が、ノーコードツールであるpalanARの大きな強みと言えるでしょう。専門知識の壁を取り払い、AR制作をより民主化するツール、それがpalanARなのです。

WebARの仕組み

palanARが採用している「WebAR」は、なぜ専用アプリなしで動作するのでしょうか。その仕組みを理解することで、palanARの利便性の高さをより深く把握できます。

WebARの基盤となっているのは、Webブラウザでカメラやセンサー情報にアクセスするための標準技術です。具体的には、「WebGL」という3Dグラフィックスをブラウザで描画する技術や、「WebRTC」というリアルタイム通信技術、そしてデバイスの動きを検知する「Device Motion Event」などが組み合わさって機能しています。

AR体験を実現するための主要な技術は、主に以下の二つです。

- 画像認識技術: 特定の画像(マーカー)をカメラが認識すると、それをトリガーとしてあらかじめ設定された3Dモデルや動画などのデジタルコンテンツを画面上に表示します。これは、画像の特徴点を抽出し、データベースと照合することで実現されます。palanARでは、ユーザーがアップロードした画像をマーカーとして簡単に設定できます。

- SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)技術: 「スラム」と読み、日本語では「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う技術」と訳されます。これは、カメラが捉えた映像から床や壁などの平面をリアルタイムで検出し、デバイスが空間内のどこにあるのかを把握する技術です。これにより、特定のマーカーがなくても、空間そのものを認識して任意の場所にARオブジェクトを配置する「マーカーレスAR」が可能になります。家具の試し置きなどが代表的な例です。

これらの高度な技術を、palanARはユーザーが意識することなく利用できる形で提供しています。ユーザーは複雑な技術的背景を知らなくても、管理画面から目的のARタイプを選び、素材をアップロードするだけで、最新のWebAR技術を活用したコンテンツを生成できるのです。

アプリのダウンロードが不要で手軽に体験できる

WebARの最も大きなメリットは、ユーザー側にアプリケーションのダウンロードとインストールを強いる必要がないことです。これは、AR体験を提供する上で極めて重要な要素となります。

ネイティブアプリ(App StoreやGoogle Playからインストールするアプリ)でARを提供する場合、ユーザーは以下の手順を踏む必要があります。

- ストアでアプリを検索する

- アプリをダウンロードする(Wi-Fi環境でない場合は通信量を消費する)

- アプリをインストールする

- アプリを起動し、AR機能にアクセスする

この一連のプロセスは、ユーザーにとって手間であり、途中で離脱してしまう大きな原因となります。特に、一度きりのイベントや、少し試してみたいだけのプロモーションのために、わざわざアプリをインストールすることに抵抗を感じるユーザーは少なくありません。

一方、palanARで作成したWebARの場合、ユーザー体験のプロセスは非常にシンプルです。

- QRコードをスマートフォンで読み取る、もしくはURLをタップする

- ブラウザが起動し、AR体験がすぐに始まる

この手軽さは、AR体験への参加率を飛躍的に高める効果があります。例えば、商業施設のポスターに印刷されたQRコードをユーザーが読み取ると、その場でキャラクターが現れて施設の案内をしてくれたり、雑誌広告のQRコードから商品の3Dモデルが飛び出してきたりといった体験を、シームレスに提供できます。

体験までのステップが少ないということは、それだけ機会損失を減らせるということです。palanARは、このWebARの利点を最大限に活かし、企業やクリエイターが作るARコンテンツを、より多くの人々に届けるための強力な架け橋となります。

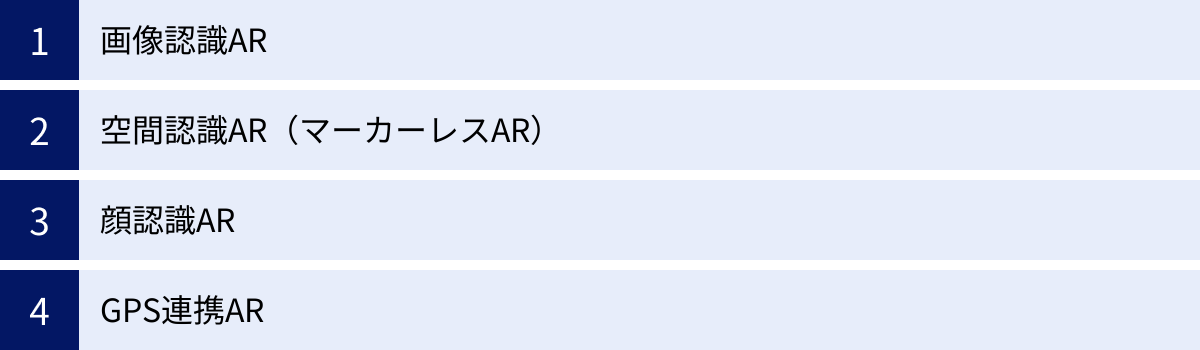

palanARで作成できるARの種類

palanARは、多様なユースケースに対応するため、複数の種類のARコンテンツを制作できる機能を備えています。それぞれのARタイプには異なる特徴があり、目的や用途に応じて最適なものを選択することが重要です。ここでは、palanARで作成できる主なARの種類と、その具体的な活用シナリオについて詳しく解説します。

画像認識AR

画像認識ARは、特定の画像(マーカー)をスマートフォンのカメラで認識させることで、関連するARコンテンツを現実世界に表示する、最も一般的で直感的なAR技術です。ポスター、チラシ、商品パッケージ、名刺など、印刷物と非常に相性が良く、既存の販促物やメディアをインタラクティブな体験ツールへと進化させられます。

【仕組み】

ユーザーがpalanARの管理画面でマーカーとして使用したい画像をアップロードすると、システムがその画像の特徴点を抽出し、データベースに登録します。ユーザーがスマートフォンのカメラをそのマーカーにかざすと、ブラウザ上で動作する認識エンジンがカメラ映像とデータベースを照合し、一致した場合に紐付けられたARコンテンツ(3Dモデル、動画、画像、音声、Webサイトへのリンクボタンなど)を画面上に重畳表示します。

【具体的な活用シナリオ】

- 商品プロモーション: 商品のパッケージをマーカーにして、ブランドキャラクターの3Dモデルが登場し、商品の使い方をアニメーションで説明する。商品の魅力をよりダイナミックに伝えられます。

- 印刷広告の拡張: 雑誌や新聞の広告にマーカーを設定し、かざすと限定のプロモーション動画が再生されるようにする。静的な広告に動画という動的な要素を加え、読者のエンゲージメントを高めます。

- イベント・展示会: 会場で配布するパンフレットやパネルをマーカーとし、かざすと製品の内部構造を3Dで見せたり、開発者のメッセージ動画を流したりする。来場者に対して、より深く、記憶に残る情報提供が可能です。

- 教育・学習教材: 教科書や図鑑のイラストをマーカーに設定し、動物や歴史上の建造物が3Dで立体的に表示されるようにする。子どもたちの学習意欲や理解度を向上させる効果が期待できます。

画像認識ARは、「何かをかざす」という分かりやすいアクションが起点となるため、ユーザーが迷わず体験できるのが大きなメリットです。palanARを使えば、これらの魅力的なAR体験を、プログラミングなしで手軽に実現できます。

空間認識AR(マーカーレスAR)

空間認識ARは、特定のマーカーを必要とせず、床や壁といった現実の空間そのものを認識してARコンテンツを配置できる技術です。これは前述のSLAM技術によって実現されており、「マーカーレスAR」とも呼ばれます。ユーザーは自分の好きな場所に、まるでそこにもともと存在していたかのように、バーチャルなオブジェクトを自由に置くことができます。

【仕組み】

スマートフォンのカメラとモーションセンサーを利用して、デバイスが周囲の環境をリアルタイムで3次元的にマッピングします。床や机の上などの水平面、あるいは壁などの垂直面を検出し、その空間構造を把握します。ユーザーは画面をタップするなどして、検出された平面上に3Dオブジェクトを配置できます。配置されたオブジェクトは、ユーザーがスマートフォンを持って動き回っても、その場に固定されているかのように表示され続けます。

【具体的な活用シナリオ】

- 家具・家電の試し置き: ECサイトなどで、購入を検討しているソファやテーブル、冷蔵庫などの3Dモデルを、自宅の部屋に原寸大で配置してみる。サイズ感や部屋の雰囲気とのマッチングを事前に確認でき、購入後のミスマッチを防ぎます。

- バーチャル展示・アート: 物理的なスペースの制約なく、バーチャルな彫刻やアート作品を公園や広場、あるいは自分の部屋に展示する。新しい形のアート鑑賞体験を提供できます。

- 建設・不動産: 新築予定の物件の場所に、完成後の建物の3Dモデルを配置して外観を確認したり、更地の状態の室内に仮想のインテリアを配置して内見したりする。顧客のイメージを具体化し、意思決定をサポートします。

- イベントの装飾・演出: イベント会場の空間に、巨大なキャラクターやデジタルな装飾を配置する。物理的な設営コストをかけずに、来場者に驚きと感動を与える空間演出が可能です。

空間認識ARは、ユーザー自身のいる環境が舞台となるため、非常に高い没入感とパーソナライズされた体験を提供できるのが特徴です。palanARは、この高度な空間認識ARも、専門知識なしで作成できるプラットフォームを提供しています。

顔認識AR

顔認識ARは、スマートフォンのインカメラでユーザーの顔を認識し、目・鼻・口などのパーツの位置や顔の輪郭に合わせて、リアルタイムでグラフィックやエフェクトを重ねて表示する技術です。InstagramやTikTokなどのSNSで広く普及しているフィルター機能と同様の体験を、WebARで実現できます。

【仕組み】

カメラが捉えた映像から、機械学習モデルを用いて顔のランドマーク(目尻、鼻先、口角など数十〜数百の点)を検出します。palanARでは、これらのランドマークを基準点として、ユーザーがアップロードした画像(お面、メガネ、帽子など)やエフェクトを顔の動きに追従させて表示させることができます。顔を左右に振ったり、傾けたりしても、エフェクトは自然に追従します。

【具体的な活用シナリオ】

- バーチャル試着: メガネやサングラス、帽子、ピアスといったアクセサリー類を、実際に店舗に行かなくても自分の顔で試着できる。ECサイトでのコンバージョン率向上に貢献します。

- 化粧品のバーチャルメイク: 口紅やアイシャドウなどのメイクアップ商品を、自分の顔で色味や質感を試すことができる。新しい商品のプロモーションや、顧客の購買意欲促進に繋がります。

- キャラクターなりきり体験: アニメや映画のキャラクターのお面を自分の顔に重ねて、なりきり体験を提供する。作品のファンに向けたエンゲージメント施策として非常に効果的です。

- イベント・キャンペーン: イベントのテーマに合わせたオリジナルのお面やフェイスペイントをARで提供し、SNSでの写真投稿を促す。「#(ハッシュタグ)」を付けた投稿キャンペーンと組み合わせることで、高い拡散効果が期待できます。

顔認識ARは、「自撮り」というユーザーに馴染み深い行動と結びついているため、楽しみながら体験してもらいやすく、SNSでのシェアも自然に発生しやすいという大きなメリットがあります。palanARを使えば、バイラル効果の高いプロモーションを手軽に仕掛けることが可能です。

GPS連携AR

GPS連携ARは、スマートフォンのGPS機能を利用してユーザーの現在地情報を取得し、特定の地理的な場所やエリアに紐づけてARコンテンツを表示する技術です。特定の場所に行くことで初めて体験できるという「場所限定」の付加価値を提供できます。

【仕組み】

制作者は、palanARの管理画面上で地図を開き、ARコンテンツを表示させたい地点の緯度・経度を指定します。複数地点を設定することも可能です。ユーザーがAR体験用のURLにアクセスすると、ブラウザがGPSによる位置情報の取得許可を求めます。ユーザーが許可し、指定された地点の周辺(設定した半径内)に到達すると、紐付けられたARコンテンツがカメラ映像を通して現実世界に表示されるようになります。

【具体的な活用シナリオ】

- デジタルスタンプラリー: 観光地や商店街、商業施設内の複数のスポットにARコンテンツを設置。ユーザーが各スポットを巡ってキャラクターと一緒に写真を撮ったり、クイズに答えたりすることでスタンプを集める。周遊を促進し、地域活性化に貢献します。

- 観光ガイド・史跡案内: 城跡や旧跡などの観光スポットで、往時の建物を3Dで復元して表示したり、歴史上の人物が登場してその場所の解説をしてくれたりする。より深く、臨場感のある観光体験を提供します。

- 宝探し・謎解きゲーム: 公園や街全体を舞台に、ヒントを頼りに特定の場所へ向かい、そこでARコンテンツを見つけることで次の手がかりを得る、といった周遊型のゲームイベントを実施する。

- 屋外広告・イベント告知: 特定の駅やランドマークの周辺にいる人に対してのみ、イベントの告知やクーポンのARを表示する。ジオターゲティング広告のような活用が可能です。

GPS連携ARは、デジタルな体験とリアルな場所での行動を結びつけることで、ユーザーに能動的な移動を促し、イベントや観光施策に非常に高い効果を発揮します。palanARは、このようなロケーションベースのエンターテインメントの企画・実現を容易にします。

palanARの料金プラン

palanARは、個人のクリエイターから大企業まで、さまざまな規模やニーズに対応できるよう、複数の料金プランを提供しています。各プランで利用できる機能やARの作成数、月間のPV(ページビュー)数などが異なります。自社の目的や予算に合わせて最適なプランを選択することが重要です。

以下に、palanARの主な料金プランの概要をまとめます。料金や機能の詳細は変更される可能性があるため、導入を検討する際は必ずpalanAR公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| プラン名 | 月額料金(税抜) | 主な対象ユーザー | 特徴 |

|---|---|---|---|

| フリープラン | ¥0 | 個人、学生、機能の試用 | 基本的なAR作成機能を無料で試せる。作成数やPV数に制限あり。palanARのロゴが表示される。 |

| ライトプラン | ¥9,800 | 個人事業主、小規模ビジネス | フリープランより多くのARを作成可能。PV上限も緩和。独自ドメインの設定やアナリティクス機能が利用可能に。 |

| スタンダードプラン | ¥39,800 | 中小企業、マーケティング部門 | 作成できるAR数が大幅に増加。palanARのロゴを非表示にできる。より本格的なビジネス利用に対応。 |

| プレミアムプラン | ¥98,000 | 大企業、広告代理店 | ほぼ無制限のAR作成と大規模なPVに対応。高度な機能や手厚いサポートが付属。 |

| エンタープライズプラン | 要問い合わせ | 大規模なプロジェクト、特殊な要件 | サーバー構成のカスタマイズや専任のサポートなど、企業の個別要件に柔軟に対応する最上位プラン。 |

参照:palanAR公式サイト 料金プランページ

フリープラン

フリープランは、palanARの基本的な機能を無料で試すことができる入門プランです。これからAR制作を学んでみたい学生や、本格導入前にお試しで使ってみたいと考えている企業担当者に最適です。

- 料金: ¥0

- 主な機能:

- AR作成数: 3つまで

- 月間PV上限: 1,000PVまで

- 利用できるARタイプ: 画像認識、空間認識など基本的なものに対応

- 注意点:

- 作成したARにはpalanARのロゴが表示されます。

- 独自ドメインの設定はできません。

- アナリティクス機能(アクセス解析)は利用できません。

まずはフリープランでpalanARの操作感や、どのようなARが作成できるのかを実際に体験してみるのがおすすめです。小規模なテストや個人的な作品作りであれば、このプランでも十分に活用できます。

ライトプラン

ライトプランは、個人事業主や小規模なビジネスで、継続的にARを活用していきたい場合に適したプランです。月額9,800円(税抜)で、フリープランよりも多くのARを作成でき、ビジネス利用に便利な機能が解放されます。

- 料金: ¥9,800/月(税抜)

- 主な機能:

- AR作成数: 10個まで

- 月間PV上限: 10,000PVまで

- 独自ドメイン設定: 自身のドメインでARを公開できます。

- Google Analytics連携: ARへのアクセスを詳細に分析できます。

- 特徴:

フリープランの機能に加え、ARコンテンツへのアクセス数やユーザー属性を分析できるアナリティクス機能が使えるようになるのが大きなポイントです。これにより、AR施策の効果測定を行い、改善に繋げるPDCAサイクルを回すことが可能になります。palanARのロゴは表示されますが、比較的手頃な価格でビジネス活用の第一歩を踏み出せるプランです。

スタンダードプラン

スタンダードプランは、中小企業や企業のマーケティング部門が、本格的なプロモーションやキャンペーンでARを活用するためのプランです。ライトプランよりもさらに多くのARを作成でき、ブランディング上重要な「ロゴ非表示」機能が利用できます。

- 料金: ¥39,800/月(税抜)

- 主な機能:

- AR作成数: 50個まで

- 月間PV上限: 50,000PVまで

- palanARロゴの非表示: ユーザー体験を妨げることなく、自社ブランドの世界観を維持できます。

- その他ライトプランの全機能

- 特徴:

このプランの最大のメリットは、作成したARコンテンツからpalanARのロゴを消せることです。これにより、完全に自社オリジナルのコンテンツとしてユーザーに提供でき、プロフェッショナルな印象を与えます。複数のキャンペーンを同時に展開するなど、ARの活用頻度が高い場合に最適です。

プレミアムプラン

プレミアムプランは、大規模なキャンペーンを実施する大企業や、多くのクライアント案件を抱える広告代理店向けのプランです。AR作成数やPV上限が大幅に拡張され、ビジネスをスケールさせるための機能が揃っています。

- 料金: ¥98,000/月(税抜)

- 主な機能:

- AR作成数: 200個まで

- 月間PV上限: 200,000PVまで

- チーム機能: 複数人でアカウントを共有し、権限を分担して管理できます。

- 優先サポート: 問い合わせに対して優先的に対応してもらえます。

- その他スタンダードプランの全機能

- 特徴:

大規模なアクセスが予想される全国規模のキャンペーンや、複数の部署や担当者が関わるプロジェクトに適しています。チームでの共同作業がスムーズに行えるため、制作・管理の効率が向上します。手厚いサポートも付随するため、万が一の際にも安心して利用できます。

エンタープライズプラン

エンタープライズプランは、palanARの標準プランでは対応できない、特殊な要件や大規模なシステム連携を必要とする企業向けのカスタムプランです。料金は個別見積もりとなります。

- 料金: 要問い合わせ

- 主な機能:

- 専用サーバー環境の構築: セキュリティ要件が厳しい場合や、膨大なアクセスに備えるための専用環境を提供。

- 機能のフルカスタマイズ: 企業のニーズに合わせた独自の機能開発やUIの変更に対応。

- 専任担当者によるコンサルティング: 企画段階から開発、運用まで、専任の担当者が一貫してサポート。

- 特徴:

基幹システムとの連携や、独自の認証機能の組み込み、特別なセキュリティポリシーへの準拠など、オーダーメイドの対応が可能です。企業の根幹に関わるような大規模プロジェクトや、継続的かつ戦略的にARを活用していく場合に選択肢となる最上位プランです。

オプションプラン

上記の月額プランに加えて、palanARでは制作をサポートするさまざまなオプションサービスも提供しています。

- 3Dモデル制作: ARコンテンツに必要となる3Dモデルを、専門のクリエイターが制作してくれます。自社に3Dモデリングのノウハウがない場合に便利です。

- AR企画コンサルティング: どのようなARを制作すればマーケティング効果が高まるかなど、企画の段階から専門家のアドバイスを受けられます。

- AR制作代行: 企画から制作、公開まで、ARコンテンツ制作の全工程をpalanAR側に依頼することも可能です。

これらのオプションを活用することで、社内リソースが不足している場合でも、質の高いAR施策を実施できます。

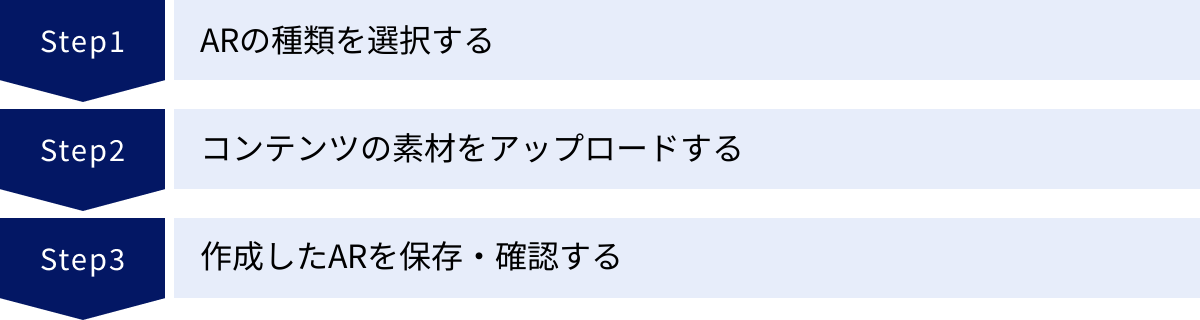

palanARの簡単な使い方3ステップ

palanARの大きな魅力は、その直感的な操作性にあります。専門知識がないユーザーでも、画面の指示に従って進めるだけで、簡単なARコンテンツであれば数分で作成できてしまいます。ここでは、palanARを使ってARを作成する基本的な流れを、3つのステップに分けて具体的に解説します。

① ARの種類を選択する

まず、palanARにログインすると、ダッシュボード(管理画面)が表示されます。ここから新しいARプロジェクトの作成を開始します。

プロジェクト作成の最初のステップは、「どの種類のARを作るか」を選択することです。前述した「画像認識AR」「空間認識AR(マーカーレスAR)」「顔認識AR」「GPS連携AR」など、複数のテンプレートが用意されています。

【操作の流れ】

- ダッシュボードにある「新規作成」や「ARを作成する」といったボタンをクリックします。

- 作成したいARの種類の選択画面が表示されます。それぞれの種類には、どのようなARなのかを示す簡単な説明やアイコンが付いているため、直感的に選ぶことができます。

- ポスターや商品パッケージを読み取らせたい場合: 「画像認識AR」を選択します。

- 家具の試し置きのように、好きな場所に3Dモデルを置きたい場合: 「空間認識AR」を選択します。

- バーチャルメイクやお面を作りたい場合: 「顔認識AR」を選択します。

- スタンプラリーのように、特定の場所でコンテンツを表示させたい場合: 「GPS連携AR」を選択します。

- 目的のARタイプを選択すると、その種類に応じた設定画面(エディタ)に遷移します。

この最初の選択が、AR体験の根幹を決定します。どのようなユーザー体験を提供したいのか、その目的を明確にしておくことが重要です。例えば、「新商品のパッケージの魅力を伝えたい」という目的なら画像認識ARが最適ですし、「ECサイトで家具の購入を後押ししたい」という目的なら空間認識ARが適しているでしょう。palanARでは、この目的から逆算して最適なARタイプを簡単に選べるUIになっています。

② コンテンツの素材をアップロードする

ARの種類を選択したら、次はいよいよARで表示させるコンテンツの素材を設定していきます。このステップがAR制作の中心的な作業となりますが、palanARでは非常に簡単な操作で完了します。

【操作の流れ(画像認識ARの場合)】

- マーカー画像のアップロード:

まず、ARのトリガーとなるマーカー画像をアップロードします。エディタ画面の指定されたエリアに、PCから画像ファイル(JPEGやPNG形式が一般的)をドラッグ&ドロップするか、「ファイルを選択」ボタンからアップロードします。

【ポイント】: マーカーとして使用する画像は、コントラストがはっきりしていて、複雑でユニークなデザインのものが認識されやすいです。ロゴやQRコード、写真などがよく使われます。逆に、単色の背景や単純な幾何学模様、繰り返しパターンなどは認識精度が落ちる可能性があるため避けた方が良いでしょう。palanARには、アップロードした画像がマーカーとして適切かどうかを評価してくれる機能も備わっています。 - 表示コンテンツのアップロード:

次に、マーカーを認識した際に表示させたいコンテンツの素材をアップロードします。これも同様に、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で行えます。palanARで設定できる主なコンテンツは以下の通りです。- 3Dモデル:

glbやgltfといった形式の3Dデータ。キャラクターや商品モデルなどを立体的に表示できます。 - 動画:

mp4形式の動画ファイル。プロモーションビデオやメッセージ動画などを再生できます。 - 画像:

pngやjpg形式の画像ファイル。スタンプのように表示したり、背景を透過したPNG画像で装飾したりできます。 - 音声:

mp3形式の音声ファイル。BGMや効果音、ナレーションなどを追加できます。 - ボタン: Webサイトへのリンクを設定したボタン。AR体験から自社のECサイトやキャンペーンページへユーザーを誘導できます。

- 3Dモデル:

- コンテンツの配置と調整:

アップロードしたコンテンツは、エディタ上のプレビュー画面で位置、大きさ、回転などをマウス操作で直感的に調整できます。例えば、3Dモデルをマーカー画像の中央に配置し、少し傾けて見栄えを良くする、といった調整が可能です。複数のコンテンツを組み合わせることもでき、例えば3Dモデルを表示しながら背景で音楽を流し、下部には公式サイトへのリンクボタンを設置する、といったリッチな表現も簡単です。

このステップでは、ユーザーにどのような驚きや価値を提供したいかを考えながら、クリエイティブな素材を準備することがクオリティ向上の鍵となります。

③ 作成したARを保存・確認する

ARコンテンツの設定が完了したら、最後のステップは保存と公開、そして実機での確認です。

【操作の流れ】

- 保存:

エディタ画面の右上などにある「保存」や「公開」といったボタンをクリックします。これで、作成したARコンテンツがサーバー上に保存され、WebARとして体験できる状態になります。 - URLとQRコードの生成:

保存が完了すると、そのAR体験にアクセスするための専用URLとQRコードが自動的に生成されます。このURLをWebサイトやSNSで共有したり、QRコードを印刷してポスターや商品パッケージに掲載したりすることで、ユーザーにAR体験を届けられます。 - プレビューと実機確認:

公開する前に、必ず自分のスマートフォンで正しく動作するかを確認しましょう。生成されたQRコードをPC画面に表示させ、それを手持ちのスマートフォンで読み取るのが最も簡単な確認方法です。

実際にカメラをマーカーにかざしてみて、- コンテンツは意図した通りに表示されるか?

- 3Dモデルや動画の大きさ、位置は適切か?

- ボタンは正しくリンク先に遷移するか?

- 動作はスムーズか?

といった点を入念にチェックします。もし修正が必要な点が見つかれば、すぐにエディタに戻って調整し、再度保存するだけで変更が反映されます。この「作って、試して、修正する」というサイクルを高速に回せるのが、palanARの強みです。

以上、たった3つのステップで、誰でも簡単にWebARコンテンツを制作し、公開できます。この手軽さが、AR活用のハードルを大きく下げ、多くの企業やクリエイターに新たな表現の可能性をもたらしています。

palanARを導入する3つのメリット

palanARを導入することは、企業やクリエイターにとって多くの利点をもたらします。特に、開発リソースが限られている場合や、迅速にマーケティング施策を実行したい場合に、その価値は最大限に発揮されます。ここでは、palanARを導入する主なメリットを3つの側面に分けて詳しく解説します。

① AR制作の専門知識がなくても使える

palanARを導入する最大のメリットは、AR開発に関する専門的なプログラミング知識や3Dモデリングのスキルがなくても、高品質なARコンテンツを内製できる点にあります。

従来、ARコンテンツを開発しようとすると、以下のような専門的な人材やスキルセットが必要でした。

- ARエンジニア: Unity、ARKit/ARCoreなどの開発環境を使いこなし、C#やSwift/Kotlinといったプログラミング言語でARのロジックを構築する。

- 3Dデザイナー/モデラー: BlenderやMayaといった専門ソフトを用いて、ARで表示する3Dオブジェクトを作成・最適化する。

- UI/UXデザイナー: ユーザーが直感的に操作できるインターフェースを設計する。

これらの専門家を社内で確保するか、開発会社に外注する必要があり、多額のコストと長い開発期間が発生するのが一般的でした。特に中小企業にとっては、この「専門性の壁」と「コストの壁」がAR導入の大きな障壁となっていました。

palanARは、この課題を「ノーコード」というアプローチで解決します。

直感的なUIとテンプレート化された機能により、企画担当者やマーケティング担当者が、まるでPowerPointで資料を作成するような感覚でARコンテンツを制作できます。 アイデアを持つ人が直接手を動かして形にできるため、エンジニアとの間で発生しがちなコミュニケーションロスや、仕様の伝達ミスなどを防ぐことができます。

これにより、以下のような具体的な効果が期待できます。

- コスト削減: 開発を外注する場合と比較して、制作コストを劇的に抑えられます。月額の利用料だけで、複数のARコンテンツを制作できるため、費用対効果が非常に高くなります。

- 時間短縮(リードタイムの削減): アイデアの着想からARコンテンツの公開までを、数時間から数日という短期間で完了できます。急なキャンペーンやイベントにも迅速に対応可能です。

- 属人化の防止: 特定のエンジニアしかARを制作・修正できない、といった属人化のリスクを低減できます。担当者が複数人いても、誰でも簡単にARの作成や更新作業を行えるため、業務の継続性が保たれます。

AR活用の民主化――これがpalanARがもたらす最も大きな価値の一つです。専門家でなくても、誰もがARという最先端の表現手法を自社のビジネスやクリエイティブ活動に手軽に取り入れられるようになります。

② 作成したARをすぐに試せる

palanARのもう一つの大きなメリットは、作成したARコンテンツを即座にプレビューし、公開できる「即時性」にあります。これは、palanARがWebARに特化していることと、クラウドベースのサービスであることから生まれる利点です。

ネイティブアプリでARを開発する場合、コンテンツを修正するたびにアプリケーション全体のビルド(プログラムのコンパイルやパッケージ化)が必要となり、時間がかかります。さらに、完成したアプリを公開するには、AppleのApp StoreやGoogleのGoogle Playでの審査が必要となり、数日から数週間待たされることも珍しくありません。

一方、palanARで作成したWebARは、エディタで「保存」ボタンを押した瞬間に変更がサーバーに反映され、すぐに公開状態となります。 アプリストアの審査は一切不要です。このスピード感は、ビジネスの現場で極めて大きな武器となります。

具体的には、以下のような活用が可能になります。

- 高速なPDCAサイクルの実現: 例えば、2パターンのARコンテンツ(A/Bテスト)を用意し、それぞれのQRコードを印刷したチラシを配布して、どちらのアクセス率が高いか、エンゲージメント(滞在時間など)が長いかをアナリティクス機能で比較・分析します。その結果を基に、より効果の高いARコンテンツへと即座に改善していくことができます。

- リアルタイムな情報更新: イベント会場で表示するARコンテンツの内容を、当日の状況に合わせてリアルタイムで変更する、といった使い方が可能です。例えば、「Aブースが混雑してきました。比較的空いているBブースへどうぞ!」といったメッセージをARで表示するなど、柔軟な対応ができます。

- プロトタイピングの迅速化: 企画会議の場で出たアイデアをその場でpalanARを使ってプロトタイプとして作成し、すぐに全員のスマートフォンで体験してフィードバックを得る、といったアジャイルな開発プロセスが実現します。

このように、「作って、試して、改善する」というサイクルを、従来の開発手法とは比較にならないほどの速さで回せることが、palanARの大きな強みです。変化の速い市場環境において、この即時性は競争優位性を確立するための重要な要素となるでしょう。

③ 充実したサポート体制

新しいツールを導入する際、特にそれが専門的な分野のツールである場合、多くの人が「使いこなせるだろうか」「問題が起きた時にどうすればいいか」といった不安を感じるものです。palanARは、ユーザーが安心してAR制作に取り組めるよう、充実したサポート体制を整えています。

palanARが提供する主なサポートは以下の通りです。

- ヘルプセンター/FAQ: ツールの使い方や機能に関する詳細なドキュメント、よくある質問とその回答がまとめられたWebページが用意されています。まずはここを参照することで、多くの疑問は自己解決できます。各機能の使い方について、スクリーンショット付きで丁寧に解説されているため、初心者でも迷わず操作を進められます。

- チュートリアル動画: 公式サイトやYouTubeチャンネルで、実際の操作画面を見ながらARの作成手順を学べるチュートリアル動画が公開されています。テキストを読むのが苦手な方でも、動画を見ることで直感的に操作方法を理解できます。

- 問い合わせフォーム/メールサポート: ヘルプセンターを見ても解決しない問題や、個別の相談については、問い合わせフォームやメールでサポートチームに質問できます。有料プランでは、より迅速で手厚いサポートが提供される場合が多いです。

- 個別コンサルティング/制作代行(オプション): 前述の通り、有料のオプションサービスとして、AR施策の企画そのものに関するコンサルティングや、3Dモデル制作、ARコンテンツの制作代行なども依頼できます。社内にリソースやノウハウが全くない状態からでも、専門家の力を借りてAR施策を成功に導くことが可能です。

特に、非専門家が使うことを前提としたノーコードツールにとって、このような手厚いサポート体制は非常に重要です。単にツールを提供するだけでなく、ユーザーがそのツールを最大限に活用し、ビジネス上の成果を出せるように支援するという姿勢が、palanARの信頼性を高めています。この安心感が、企業がpalanARを導入する際の大きな後押しとなっているのです。

palanARを導入する際の注意点(デメリット)

palanARは非常に強力で利便性の高いツールですが、万能というわけではありません。導入を検討する際には、そのメリットだけでなく、注意点や限界、つまりデメリットについても正しく理解しておくことが重要です。ここでは、palanARを導入する際に考慮すべき主な注意点について掘り下げて解説します。

テンプレート利用のためオリジナリティが出しにくい

palanARを導入する上で最も理解しておくべき注意点は、ノーコードツールであるがゆえの「制約」です。palanARは、あらかじめ用意された機能やテンプレートを組み合わせてARコンテンツを制作する仕組みです。この「型」があるからこそ、専門知識がなくても簡単に作成できるのですが、その裏返しとして、完全に自由な、ゼロから作り上げるような独創的な表現には限界があります。

具体的には、以下のような点で制約を感じる可能性があります。

- UI/UXのカスタマイズ性: AR体験中のボタンのデザインや配置、画面のレイアウトなどを、ピクセル単位で自由にデザインすることは困難です。palanARが提供するインターフェースの枠組みの中で設定を行う形になります。そのため、企業の厳格なブランドガイドラインに完全に準拠したUIを実装したい場合や、革新的なユーザー体験を追求したい場合には、物足りなさを感じるかもしれません。

- 複雑なインタラクションの実装: 例えば、ARで表示した複数のオブジェクトが物理法則に基づいて相互に作用しあうような、高度なシミュレーションや、複雑な分岐を持つゲームロジックを組むことは難しいです。palanARで可能なのは、コンテンツの表示、再生、タップへの反応といった、比較的シンプルなインタラクションが中心となります。ユーザーのアクションに応じてストーリーがダイナミックに変化するような、高度なゲーム性を求める場合には不向きです。

- 独自機能の追加: 「自社の顧客データベースと連携して、ユーザーごとに表示するARコンテンツを変えたい」「AR内で決済機能を実装したい」といった、palanARが標準で提供していない独自の機能を後から追加することはできません。

これらの制約は、「手軽さ・スピード」と「自由度・独自性」がトレードオフの関係にあることを示しています。もし、上記のような高度なカスタマイズ性や独自機能がプロジェクトの要件として必須である場合は、palanARのようなノーコードツールではなく、Unityなどの開発環境を用いて専門家がフルスクラッチ(ゼロからコードを書いて開発)でARアプリを構築する方が適しています。

【では、どう考えれば良いか?】

この注意点を悲観的に捉える必要はありません。重要なのは、「目的達成のために、フルスクラッチ開発が必要なほどの自由度が本当に必要か?」を自問することです。

多くのマーケティングやプロモーション活動においては、palanARが提供する機能の範囲内で十分に目的を達成できます。例えば、「商品パッケージからキャラクターを登場させてユーザーを驚かせたい」「イベントで記念撮影ができるARを提供したい」といった一般的なユースケースであれば、palanARで全く問題ありません。

オリジナリティの課題についても、工夫次第で乗り越えることが可能です。UIの自由度が低い分、ARで表示する3Dモデルや動画、画像といった「中身の素材」のクリエイティブにこだわることで、他社との差別化を図ることができます。ユニークで高品質な3Dキャラクター、心を動かすストーリーの動画、美しいデザインの画像など、コンテンツそのものの魅力が高ければ、ユーザーに与える体験価値は大きく向上します。

結論として、palanARは「万能の魔法の杖」ではなく、「特定の目的に特化した非常に優秀な工具」と捉えるべきです。その特性と限界を理解した上で、自社のプロジェクトの要件と照らし合わせ、最適なツールかどうかを判断することが、導入後の成功の鍵となります。

palanARの評判・口コミ

palanARは多くの企業やクリエイターに利用されており、その評判や口コミは、ツールの実際の使い勝手や効果を知る上で貴重な情報源となります。ここでは、特定の企業名や個人名を挙げずに、一般的に見られる良い評判と、改善を求める評判の傾向をまとめます。

良い評判・口コミ

palanARに関する良い評判として、特に多く見られるのは「手軽さ」「スピード感」「費用対効果」に関する肯定的な意見です。

- 「とにかく簡単で直感的だった」

プログラミング経験が全くないマーケティング担当者や営業担当者から、「マニュアルを少し読んだだけで、すぐにARを作ることができた」「PowerPointのスライドを作るような感覚で操作できた」といった声が多く聞かれます。ツールの導入にあたって学習コストが非常に低い点は、高く評価されているポイントです。 - 「アイデアをすぐに形にできた」

「クライアントとの打ち合わせ中に、その場で簡単なデモを作って見せることができ、話がスムーズに進んだ」「社内の企画会議で、口頭で説明するよりもARのプロトタイプを見せた方が、イメージが共有しやすかった」など、コミュニケーションツールとしての有効性を評価する声もあります。思いついたアイデアを即座に具現化できるスピード感は、ビジネスの現場で大きなメリットとして捉えられています。 - 「外注に比べてコストを大幅に削減できた」

これまでAR施策を開発会社に外注していた企業からは、「同じような内容のARを、以前の数分の一のコストで内製できるようになった」「月額料金で複数のキャンペーンを展開できるので、費用対効果が非常に高い」といった、コスト面でのメリットを挙げる声が目立ちます。特に予算が限られる中小企業やスタートアップにとって、palanARはAR活用のハードルを大きく下げる存在として認識されています。 - 「ユーザーの反応が良かった」

実際にpalanARで作成したARをキャンペーンなどで利用した企業からは、「お客様が楽しんで体験してくれた」「SNSでの投稿が増え、予想以上の拡散効果があった」「商品への関心が高まった」といった、マーケティング効果に関するポジティブなフィードバックが見られます。アプリのインストールが不要なWebARの手軽さが、ユーザーの参加率を高めていることが伺えます。

これらの評判から、palanARが「AR制作の民主化」というコンセプトを、ユーザーが実感できるレベルで実現していることが分かります。

改善を求める評判・口コミ

一方で、palanARに対して改善を求める声や、利用する上での課題を指摘する意見も見られます。これらは主に「機能の制約」や「技術的な安定性」に関するものです。

- 「もっと細かいカスタマイズがしたい」

デザインにこだわりを持つクリエイターや、独自のユーザー体験を追求したい企業からは、「ボタンの色や形を自由に変えたい」「フォントを指定したい」「アニメーションの動きをより細かく制御したい」といった、デザインやUI/UXのカスタマイズ性に対する要望が見られます。これは、前述したノーコードツールのトレードオフとしての側面であり、palanARの今後のアップデートで機能が拡張されることが期待されています。 - 「特定の環境で動作が不安定になることがある」

「古いスマートフォンの機種や、一部のAndroid端末のブラウザで表示が崩れることがあった」「通信環境が悪い場所だと、3Dモデルの読み込みに時間がかかる」といった、技術的な安定性に関する指摘も見られます。これはWebARという技術そのものが抱える課題でもあり、スマートフォンの性能やOS、ブラウザのバージョンに依存する側面があります。palanAR側でも継続的な最適化が行われていますが、利用する際は、多様なデバイスでのテストが重要になります。 - 「フリープランでは機能が物足りない」

フリープランを試用したユーザーからは、「すぐに作成数の上限に達してしまった」「ロゴが表示されるのが気になる」「アクセス解析ができないと効果測定が難しい」といった意見が出ることがあります。これは、フリープランがあくまで機能の試用や学習を目的としたものであるため、当然とも言えます。ビジネスで本格的に利用するためには、ライトプラン以上の有料プランへのアップグレードが前提となることを示唆しています。

これらの改善を求める評判は、palanARがダメだということではなく、ユーザーがより高度な活用を目指す中で見えてきた課題と捉えることができます。palanARはユーザーからのフィードバックを基に頻繁にアップデートを行っており、今後これらの点が改善されていく可能性も十分にあります。

palanARと類似サービスを比較

WebARをノーコードまたはローコードで制作できるプラットフォームは、palanAR以外にもいくつか存在します。それぞれに特徴や強みがあり、目的によって最適なツールは異なります。ここでは、palanARの代表的な類似サービスである「COCOAR」「LESSAR」「pLAtAR」を取り上げ、それぞれの特徴を比較します。

| サービス名 | 主な特徴 | ターゲット | AR形式 | 料金体系の傾向 |

|---|---|---|---|---|

| palanAR | ノーコードでWebARに特化。手軽さとスピード感が強み。多様なARタイプに対応。 | 中小企業、マーケティング担当者、個人クリエイター | WebAR | 月額制(フリープランあり) |

| COCOAR | ARの老舗。アプリ型が強く、豊富なマーケティング機能を持つ。WebARにも対応。 | 企業(特に販促・マーケティング用途) | アプリAR / WebAR | 月額制(初期費用あり) |

| LESSAR | WebARプラットフォーム。ECサイトとの連携機能に強み。UIのカスタマイズ性も比較的高め。 | EC事業者、マーケティング担当者 | WebAR | 月額制 |

| pLAtAR | 3Dデータ活用に特化。製造業や建築業向けの機能が豊富。3Dモデル制作から一気通貫で提供。 | BtoB(製造・建築・インフラ業界など) | WebAR | 月額制 / プロジェクト単位 |

COCOAR

COCOAR(ココアル)は、スターティアラボ株式会社が提供するAR制作ソフトです。AR業界では古くから知られるサービスの一つで、豊富な導入実績を持っています。

- 特徴:

元々は「COCOAR2」という専用アプリを必要とするアプリ型ARの提供がメインでした。そのため、プッシュ通知やGPS連動のクーポン配信など、アプリならではのマーケティング機能が充実しています。近年では、市場のニーズに合わせてアプリ不要のWebAR(COCOAR V)も提供していますが、サービスの歴史的背景から、現在もアプリと連携したリッチな体験の提供に強みがあります。管理画面の使いやすさにも定評があります。 - palanARとの違い:

最大の違いは、サービスの成り立ちがアプリ型AR中心である点です。ユーザーにアプリをインストールしてもらうことを前提とした、継続的なエンゲージメント施策(ファン化の促進など)を打ちたい場合はCOCOARが有力な選択肢になります。一方、「とにかく手軽に、一度きりのキャンペーンでも多くの人に体験してほしい」という場合は、WebARに特化し、シンプルな操作性を追求しているpalanARに分があります。 料金面では、COCOARは初期費用がかかるプランが中心であるのに対し、palanARは初期費用無料で月額料金のみで始められる点も異なります。

参照:COCOAR公式サイト

LESSAR

LESSAR(レッサー)は、株式会社LITPLATEが提供するWebAR制作プラットフォームです。palanARと同様に、ノーコードでWebARを作成できるツールですが、特にEC分野での活用に強みを持っています。

- 特徴:

LESSARの大きな特徴は、ECサイトとの連携を重視した機能です。例えば、商品ページにAR起動ボタンを簡単に埋め込む機能や、AR空間に表示した商品の「カートに入れる」ボタンなど、AR体験から直接購買に繋げるための仕組みが充実しています。また、UIのカスタマイズ性も比較的高く、ボタンの色やテキストなどをある程度自由に変更できる点が魅力です。 - palanARとの違い:

両者ともノーコードのWebARツールという点で共通していますが、LESSARはよりECでのコンバージョン向上という目的に特化していると言えます。家具やアパレル、雑貨などのECサイトを運営しており、ARでの試し置きや試着を導入して売上を伸ばしたい、という明確な目的がある場合にはLESSARが非常に強力なツールとなります。一方、palanARはECに限らず、イベント、広告、教育など、より幅広い用途に対応できる汎用性の高いARタイプ(顔認識やGPSなど)を揃えているのが特徴です。幅広い選択肢の中から目的に合ったARを選びたい場合はpalanARが、EC連携を最優先するならLESSARが、それぞれ有力な候補となるでしょう。

参照:LESSAR公式サイト

pLAtAR

pLAtAR(プラッター)は、SCSK株式会社が提供する3Dデータ活用ソリューションプラットフォームです。AR制作はその機能の一部であり、よりBtoB、特に産業分野での活用にフォーカスしています。

- 特徴:

pLAtARの最大の特徴は、3D CADデータなど、製造業や建築業で使われる専門的な3Dデータを簡単にAR化できる点にあります。製品の設計データから直接ARコンテンツを生成し、メンテナンスマニュアルとして活用したり、建設現場で完成イメージを可視化したりといった、業務効率化や技能伝承を目的としたユースケースを得意としています。3Dモデルの制作から管理、AR化までを一気通貫でサポートするソリューションとしての側面が強いです。 - palanARとの違い:

ターゲットとする市場と目的が大きく異なります。palanARが主にBtoCのマーケティングやプロモーションを主戦場としているのに対し、pLAtARはBtoBの業務活用に特化しています。 もし目的が「工場の作業員向けに、ARで操作マニュアルを提供したい」といったものであればpLAtARが最適でしょう。しかし、「新商品の販促キャンペーンで、キャラクターが登場するARを作りたい」といった目的であれば、palanARの方が手軽でコストも抑えられます。自社の目的がマーケティング寄りなのか、業務改善寄りなのかで、選ぶべきツールは明確に分かれます。

参照:pLAtAR公式サイト

まとめ

本記事では、ノーコードWebAR制作ツール「palanAR」について、その基本概念から作成できるARの種類、料金プラン、具体的な使い方、メリット・デメリット、そして類似サービスとの比較まで、多角的に詳しく解説しました。

palanARは、プログラミングなどの専門知識を一切必要とせず、誰でも直感的な操作で、ブラウザだけで体験できるWebARコンテンツを制作できる画期的なプラットフォームです。画像認識AR、空間認識AR、顔認識AR、GPS連携ARなど、多様なARタイプに対応しており、マーケティング、プロモーション、イベント、教育など、非常に幅広いシーンで活用できます。

palanARを導入する最大のメリットは、「コスト削減」「時間短縮」「属人化の防止」にあります。これまで専門家への外注が必須だったAR制作を内製化することで、費用を大幅に抑え、アイデアを即座に形にするスピード感を手に入れることができます。

一方で、ノーコードツールならではの制約として、テンプレートの範囲内での制作となるため、完全に自由なUI/UXや複雑なインタラクションの実装には限界があるという注意点も理解しておく必要があります。しかし、多くのビジネスシーンにおいてはpalanARの機能で十分目的を達成でき、クリエイティブな素材を工夫することでオリジナリティの高い体験を提供することは可能です。

AR技術はもはや一部の専門家だけのものではありません。palanARのようなツールの登場により、あらゆる企業やクリエイターが、このパワフルな表現手法を手にすることができるようになりました。palanARをうまく活用することで、ユーザーにこれまでにない新しい体験価値を提供し、競合他社との差別化を図り、ビジネスの成果を最大化できる可能性を秘めています。

この記事が、あなたのAR活用の第一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。まずは無料のフリープランから、その手軽さと可能性を体感してみてはいかがでしょうか。