スマートフォンやスマートグラスを通して、現実の世界にデジタル情報を重ねて表示する「AR(Augmented Reality)」。数年前までは未来の技術という印象でしたが、今やゲームやエンターテイメント、ビジネスの現場まで、私たちの生活の様々な場面で活用が始まっています。

この記事では、AR技術の基本的な概念から、VRやMRといった類似技術との違い、そしてARを実現する具体的な仕組みまでを、専門的な内容を含みつつも分かりやすく解説します。さらに、ARでできること、導入のメリット・デメリット、開発方法、そして今後の市場性までを網羅的に掘り下げていきます。

本記事を最後まで読めば、AR技術の全体像を深く理解し、その可能性を具体的にイメージできるようになるでしょう。

目次

AR(拡張現実)とは?

ARとは、「Augmented Reality」の略称で、日本語では「拡張現実」と訳されます。 その名の通り、現実の世界を主体として、そこにデジタルの情報やコンテンツ(映像、音声、テキスト、3Dモデルなど)を重ね合わせることで、現実世界を視覚的・聴覚的に「拡張」する技術です。

多くの人がARと聞いて思い浮かべるのは、スマートフォン向けのゲームアプリかもしれません。スマートフォンのカメラを現実の風景にかざすと、画面上ではその風景の中にキャラクターが現れ、まるで本当にそこにいるかのように動き回る。これもARの代表的な活用例の一つです。

ARの最大の特徴は、あくまで「現実世界が主役」である点です。現実の風景や物体を認識し、それと連動する形でデジタル情報を付加するため、ユーザーは現実世界との繋がりを保ったまま、新たな情報を得たり、これまでにない体験をしたりできます。

この技術が近年急速に注目を集め、普及が進んでいる背景には、いくつかの要因が挙げられます。

第一に、スマートフォンの爆発的な普及と高性能化です。現代のスマートフォンには、高解像度のカメラ、GPS、加速度センサー、ジャイロセンサーといった、ARを実現するために不可欠な機能が標準搭載されています。これにより、特別な専用機器を用意しなくても、誰もが手軽にARを体験できる環境が整いました。

第二に、通信技術の進化、特に5G(第5世代移動通信システム)の登場です。5Gは「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という特徴を持ちます。ARでリッチな3Dコンテンツなどをリアルタイムに表示するには、大容量のデータを遅延なく送受信する必要があるため、5Gの普及はAR体験の質を向上させ、活用の幅を大きく広げる追い風となっています。

第三に、開発環境の整備です。Appleが提供する「ARKit」やGoogleが提供する「ARCore」といった開発プラットフォームが登場したことで、開発者は比較的容易に高品質なARアプリケーションを開発できるようになりました。これにより、多様な業界の企業がAR活用に参入しやすくなっています。

ARがもたらす価値は、単なるエンターテイメントに留まりません。例えば、製造業の現場では、作業員がARグラスを装着し、目の前の機械に修理手順や注意点を重ねて表示することで、作業効率と安全性を向上させられます。小売業では、顧客が自宅にいながらにして、スマートフォンを使って家具を自分の部屋に原寸大で試し置きしたり、洋服をバーチャル試着したりできます。これにより、購入前の不安を解消し、購買意欲を高める効果が期待されます。

このように、ARは現実世界とデジタル情報をシームレスに繋ぐことで、私たちの情報へのアクセス方法を変え、意思決定を助け、あらゆる体験の質を根本から向上させるポテンシャルを秘めています。ARはもはや単なる目新しい技術ではなく、様々な課題を解決し、新たな価値を創造するための実用的なツールとして、社会のあらゆる領域に浸透し始めているのです。

ARと他の先端技術との違い

AR(拡張現実)について理解を深める上で、しばしば混同されがちな他の先端技術との違いを明確に把握しておくことは非常に重要です。特に、VR(仮想現実)、MR(複合現実)、XR(クロスリアリティ)、SR(代替現実)は、ARと関連が深い一方で、それぞれ異なる概念を持っています。

ここでは、これらの技術がARとどのように違うのかを、それぞれの特徴や体験の質、利用シーンを比較しながら詳しく解説します。

| 技術名称 | 英語名称 | 現実世界との関わり | 主な体験 | 主なデバイス |

|---|---|---|---|---|

| AR(拡張現実) | Augmented Reality | 現実世界が主体。デジタル情報を重ねて表示。 | 現実を拡張する体験 | スマートフォン、ARグラス |

| VR(仮想現実) | Virtual Reality | 現実世界から遮断される。 | 完全に仮想空間へ没入する体験 | VRヘッドセット |

| MR(複合現実) | Mixed Reality | 現実世界と仮想世界が融合・相互作用する。 | 現実と仮想が一体化した体験 | MRデバイス(HoloLensなど) |

| XR(クロスリアリティ) | Cross Reality | AR、VR、MRなどの技術の総称。 | 現実と仮想を横断するあらゆる体験 | 全ての関連デバイス |

| SR(代替現実) | Substitutional Reality | 現実世界を過去の映像などで置き換える。 | 現実と過去が混同するような体験 | 専用の特殊なシステム |

VR(仮想現実)との違い

ARと最もよく比較されるのがVR(Virtual Reality)、すなわち「仮想現実」です。 両者の最大の違いは、現実世界との関わり方にあります。

ARが「現実世界」をベースにデジタル情報を付加(Augment)する技術であるのに対し、VRはユーザーを「現実世界」から完全に遮断し、コンピュータによって生成された100%デジタルの「仮想空間」に没入(Immerse)させる技術です。

この違いは、使用するデバイスからも明らかです。ARは主にスマートフォンやタブレット、またはシースルー(現実の景色が見える)タイプのARグラスを使用します。ユーザーは常に周囲の現実環境を認識しながら、そこに重ねられたデジタル情報を体験します。

一方、VRでは「VRヘッドセット(ヘッドマウントディスプレイ)」と呼ばれるゴーグル型のデバイスを装着します。このデバイスはユーザーの視界を完全に覆い、外部の光や景色を遮断します。そして、目の前のディスプレイに映し出される360度の映像と、ヘッドトラッキング(頭の動きを検知する機能)によって、まるでその仮想空間の中に本当にいるかのような感覚(没入感)を生み出します。

利用シーンも大きく異なります。

- ARの利用シーン: 現実の場所や物と連動させたい場合に適しています。例えば、街中でのナビゲーション、商品パッケージにかざすと情報が表示されるプロモーション、工場の機械に手順を表示する作業支援など、「今、ここにある現実」をより便利に、より豊かにする目的で使われます。

- VRの利用シーン: 現実とは全く異なる世界を体験させたい場合に適しています。例えば、ファンタジー世界を冒険するゲーム、遠隔地の観光地のバーチャルツアー、パイロットの飛行訓練シミュレーションなど、「ここではないどこか」へユーザーを連れて行く目的で使われます。

要約すると、ARは「現実+デジタル情報」、VRは「デジタル情報のみ」の世界であり、提供する体験のベクトルが根本的に異なるといえるでしょう。

MR(複合現実)との違い

次に、ARの進化形ともいわれるのがMR(Mixed Reality)、すなわち「複合現実」です。 MRは、ARと同様に現実世界をベースにしますが、その関係性がより深く、現実世界と仮想世界が単に重なるだけでなく、相互に影響を与え合う(インタラクションする)点が最大の特徴です。

ARでは、表示されるデジタルコンテンツは基本的に現実世界から独立しています。例えば、ARで表示したキャラクターは、現実の壁やテーブルをすり抜けてしまいます。キャラクターはあくまで画面上に「重なって」いるだけで、現実空間の物理的な制約を認識しているわけではありません。

それに対してMRでは、デバイスが高度なセンサーで現実空間の形状や奥行きをリアルタイムに認識(マッピング)します。これにより、表示された仮想オブジェクトが、あたかも現実に存在するかのように振る舞います。 例えば、MRで表示した仮想のボールを投げると、現実の床でバウンドし、壁に当たって跳ね返り、テーブルの陰に隠れる、といったことが可能になります。

このように、MRではデジタル情報が現実空間の構造を理解し、物理法則に則って作用するため、ユーザーは仮想オブジェクトに触れたり、動かしたりといった、より直感的で没入感の高い操作ができます。

ARとMRの境界は近年曖昧になりつつありますが、一般的には以下のように整理できます。

- AR: 現実空間に情報を「表示」することに主眼を置く。インタラクションは限定的。

- MR: 現実空間と仮想オブジェクトが「融合」し、双方向のインタラクションが可能。

MRを実現するには、Microsoft社の「HoloLens」シリーズに代表されるような、高度な空間認識センサーやプロセッサーを搭載した専用のMRデバイスが必要です。そのため、現状では主に産業分野(設計、製造、医療、教育など)での活用が中心となっています。ARが「情報の可視化」であるとすれば、MRは「空間のデジタルツイン化」と表現できるかもしれません。

XR(クロスリアリティ)との違い

XR(Cross RealityまたはExtended Reality)は、特定の技術を指す言葉ではなく、AR、VR、MRといった現実世界と仮想世界を融合させる技術の総称です。

これらの技術はそれぞれ異なる特徴を持ちますが、技術の進化に伴い、その境界線は曖昧になってきています。例えば、一部のARアプリでも限定的な空間認識やインタラクションが可能になり、MRに近い体験ができるものも登場しています。また、VRヘッドセットに搭載されたカメラで現実世界を見ることができる「ビデオパススルー」機能を使えば、VRデバイスでARのような体験も可能です。

このように、各技術が互いの領域に踏み込み、融合していく中で、それらを個別に語るだけでは捉えきれない状況が生まれてきました。そこで、AR、VR、MR、そして将来登場するであろう新たな関連技術までを包括するアンブレラターム(傘の言葉)として「XR」が使われるようになりました。

したがって、「ARとXRの違いは?」と問われれば、その答えは「XRという大きなカテゴリの中に、ARが含まれている」となります。XRは、これらの技術がもたらす「現実の制約を超えた新たな体験」全体を指す、より広範な概念なのです。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality)、すなわち「代替現実」は、ARやVR、MRとはまた異なる、非常にユニークで実験的な概念の技術です。

SRの目的は、ユーザーが見ている現実の光景を、あらかじめ撮影しておいた過去の映像などと巧みに入れ替える(代替する)ことで、現実と虚構の区別がつかないような不思議な体験を生み出すことにあります。

これは、理化学研究所などで研究が進められている分野で、特殊なヘッドマウントディスプレイシステムを使用します。このシステムは、ユーザーの現在の視界をライブ映像として捉えると同時に、事前に録画しておいた映像をユーザーの視界に提示します。そして、この2つの映像を非常に自然に切り替えることで、ユーザーは今見ているものが現実なのか、それとも過去の映像なのかを認識できなくなり、過去の出来事をまるで今そこで起きているかのように体験します。

ARが現実世界に情報を「付け加える」のに対し、SRは現実世界そのものを別の映像に「置き換える」という点で根本的に異なります。応用例としては、過去の自分と対話する体験や、犯罪捜査における現場の再現、歴史的な出来事の追体験などが考えられますが、まだ研究段階の技術であり、一般的な普及には至っていません。

これらの技術の違いを理解することは、自社のビジネスやプロジェクトにどの技術が最適かを見極めるための第一歩となります。

ARを実現する2つの基本的な仕組み

私たちがスマートフォンやARグラスを通して体験するARコンテンツは、一体どのような仕組みで現実世界に表示されているのでしょうか。その裏側には、デバイスの位置や向き、そして目の前の風景を正確に把握するための高度な技術が存在します。

ARを実現する方式はいくつかありますが、大きく分けると「ロケーションベースAR」と「ビジョンベースAR」の2つの基本的な仕組みに分類できます。それぞれの仕組み、メリット・デメリット、そして具体的な活用シーンについて詳しく見ていきましょう。

| 方式 | 認識の起点 | 主な使用センサー | メリット | デメリット | 主な活用例 |

|---|---|---|---|---|---|

| ロケーションベースAR | 位置情報(GPS) | GPS、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス | 広範囲での展開が容易。ユーザーは特定の場所に行くだけで体験できる。 | GPSの精度に依存し、屋内やビル街では誤差が大きい。 | 位置情報ゲーム、観光ガイド、ナビゲーション |

| ビジョンベースAR | 画像・空間 | カメラ | 高い精度で特定の位置にコンテンツを表示可能。屋内でも利用できる。 | コンテンツを表示するための「きっかけ(マーカーや特徴点)」が必要。 | 商品プロモーション、業務マニュアル、家具の試し置き |

① ロケーションベースAR(位置情報活用型)

ロケーションベースARは、その名の通り「位置情報」を起点としてARコンテンツを表示する方式です。 GPS(Global Positioning System)を利用するため、「GPS連動型AR」とも呼ばれます。

この仕組みでは、スマートフォンやARグラスに内蔵された以下のセンサー群が重要な役割を果たします。

- GPS: デバイスの現在地(緯度・経度)を特定します。

- 加速度センサー: デバイスの動きや傾きを検知します。

- ジャイロセンサー: デバイスの回転や向き(角速度)を検知します。

- 電子コンパス(地磁気センサー): デバイスがどの方角を向いているかを特定します。

これらのセンサーから得られる情報を統合することで、「ユーザーが今どこにいて、どの方向を向いているか」をシステムがリアルタイムに把握します。そして、あらかじめ設定された特定の場所や方角に近づくと、それに対応したARコンテンツ(キャラクター、情報ウィンドウ、道案内矢印など)が画面上に表示されるのです。

ロケーションベースARの最大のメリットは、広範囲を対象としたダイナミックなAR体験を提供できる点です。特定の建物やポスターといった「モノ」に依存しないため、街全体を舞台にしたスタンプラリーや、観光名所を巡るガイドツアー、現実の地図と連動するゲームなど、屋外での活用に非常に適しています。ユーザーは特別なマーカーなどを探す必要がなく、ただその場所へ行くだけでAR体験を開始できる手軽さも魅力です。

一方で、デメリットとしては、GPSの精度に体験の質が大きく左右されることが挙げられます。GPSの電波は衛星から受信するため、屋内や地下、高層ビルが密集するエリアなどでは電波が届きにくくなったり、誤差が数メートルから数十メートル発生したりすることがあります。このため、ピンポイントで正確な位置にコンテンツを表示させたい場合には不向きです。また、方角を特定する電子コンパスも周囲の磁場の影響を受けやすいため、精度が不安定になることがあります。

近年では、VPS(Visual Positioning System/Service)という技術も登場しています。これは、スマートフォンのカメラで捉えた周辺の風景の画像と、あらかじめ作成しておいた3Dマップ(点群データ)を照合することで、GPSが苦手な環境でも非常に高精度に位置と向きを特定する技術です。このVPSの進化により、ロケーションベースARの弱点であった精度問題が解消され、活用の幅がさらに広がることが期待されています。

② ビジョンベースAR(画像認識活用型)

ビジョンベースARは、スマートフォンのカメラなどで捉えた「映像(ビジョン)」を起点としてARコンテンツを表示する方式です。 カメラが特定の画像や物体、あるいは空間そのものを認識すると、それを基準にして正確な位置にコンテンツを重ね合わせます。ロケーションベースARよりも高い精度でコンテンツを表示できるため、屋内での利用や、特定の商品と連動させたプロモーションなど、幅広い用途で活用されています。

このビジョンベースARは、さらに「マーカー型」と「マーカーレス型」の2種類に細分化されます。

マーカー型

マーカー型ARは、あらかじめシステムに登録しておいた特定の画像(マーカー)をカメラが認識することで、ARコンテンツを表示する、最も古典的で分かりやすい仕組みです。 このマーカーには、QRコードや専用の幾何学模様、企業のロゴ、商品のパッケージ写真、雑誌のページ、ポスターのイラストなど、様々なものが利用できます。

システムはカメラ映像を常にスキャンしており、登録されたマーカーのパターンと一致するものを発見すると、そのマーカーの位置、大きさ、傾きを瞬時に計算します。そして、その計算結果に基づいて、まるでマーカーの上に貼り付けられているかのように、あるいはマーカーから飛び出してくるかのように3Dモデルや動画を表示します。

マーカー型のメリットは、認識のトリガーが明確であるため、非常に高速かつ安定した認識が可能であることです。狙った場所に確実にコンテンツを表示させたい場合に非常に有効です。商品パッケージをマーカーにすれば、顧客が商品を手に取った瞬間に使い方動画や関連情報を表示するといった、購買行動に直結するプロモーションが実現できます。

デメリットは、当然ながらマーカーがなければAR体験を開始できないことです。ユーザーにマーカーをスキャンするという一手間を強いることになり、体験へのハードルが少し上がります。また、マーカーのデザインがコンテンツの印象を左右することや、マーカーが汚れたり隠れたりすると認識できなくなる点も考慮が必要です。

マーカーレス型

マーカーレス型ARは、マーカー型のように特定の画像を使うのではなく、現実空間そのものの特徴を認識してARコンテンツを表示する、より高度な仕組みです。

マーカーレス型の代表的な技術として、SLAM(Simultaneously Localization and Mapping、スラム)が挙げられます。これは「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う技術」を意味します。

SLAMを搭載したARシステムは、カメラ映像の中から「特徴点」と呼ばれる、他と区別しやすい点(壁の角、床の模様、家具の輪郭など)を無数に検出します。そして、デバイスが移動すると、これらの特徴点がどのように動いたかを追跡することで、デバイス自身の位置と向きの変化を正確に把握します。同時に、検出した特徴点の位置関係から、今いる空間の三次元的な構造(床や壁の平面、障害物の位置など)をリアルタイムに地図として構築していきます。

このSLAM技術により、ユーザーはマーカーを探すことなく、スマートフォンのカメラをかざすだけで、床やテーブルといった平面を認識させ、そこに好きな大きさの仮想オブジェクトを自由に配置できます。 家具の試し置きアプリで、自分の部屋の好きな場所に実寸大のソファを置いてみたり、何もない空間に実物大の動物を出現させて歩き回らせたりできるのは、このマーカーレス型ARの技術によるものです。

マーカーレス型の最大のメリットは、場所を選ばずにシームレスで自然なAR体験を提供できることです。ユーザーは「マーカーをスキャンする」という行為から解放され、より直感的にARの世界に入り込めます。

デメリットとしては、マーカー型に比べて高度な計算処理が必要となるため、デバイスの性能(CPU/GPU)がある程度求められることが挙げられます。また、特徴点の少ない真っ白な壁や、光沢があって模様が認識しにくい床、暗い場所などでは、空間認識の精度が低下する場合があります。

これら2つの基本方式を理解することで、街中で見かける様々なARコンテンツが、どちらの仕組みで動いているのかを想像できるようになり、AR技術への理解がより一層深まるでしょう。

ARでできること7選

AR技術は、その「現実を拡張する」という特性を活かして、すでに多種多様な分野で活用されています。ここでは、ARによって具体的にどのようなことが実現できるのか、代表的な7つの活用シーンを詳しく紹介します。

① ゲームやエンターテイメント

ARが一般に広く知られるきっかけとなったのが、ゲームやエンターテイメントの分野です。現実世界を舞台にすることで、従来のゲームにはない没入感と新たな遊び方を提供します。

最も有名な例は、ロケーションベースARを活用した位置情報ゲームでしょう。現実の地図と連動したゲーム世界をプレイヤーが実際に歩き回り、特定の場所(公園、名所旧跡など)でキャラクターを捕まえたり、他のプレイヤーと協力してミッションに挑戦したりします。いつもの通学路や通勤路が冒険の舞台に変わる体験は、多くの人々を熱狂させました。

また、ビジョンベースARを使えば、好きなキャラクターを現実の風景に呼び出して一緒に写真を撮ることもできます。キャラクターがまるでそこにいるかのように、自分の部屋のソファに座ったり、観光地の風景の中に立ったりする様子は、SNSでの共有を促し、コンテンツの魅力を広げる大きな力となります。

イベント会場では、ARを活用したインタラクティブな展示も人気です。特定のポスターや展示物にかざすと、関連する映像が流れたり、3Dモデルが飛び出してきたりする仕掛けは、来場者に驚きと楽しさを提供し、イベントの満足度を高めます。

② マーケティングやプロモーション

企業にとって、ARは顧客との新たな接点を生み出し、エンゲージメントを高めるための強力なマーケティングツールとなります。

例えば、食品や飲料の商品パッケージをマーカー型ARのマーカーとして活用するケースです。消費者が購入した商品のパッケージにスマートフォンをかざすと、ブランドの世界観を表現したアニメーションが再生されたり、その商品を使ったオリジナルレシピの動画が表示されたりします。これにより、単なる消費で終わらせず、ブランドへの愛着を深める「体験」を提供できます。

アパレルやコスメ業界では、マーカレス型ARによるバーチャル試着・試用が注目されています。自宅にいながら、自分の顔にARでメイクを施して色味を試したり、自分の姿に実物大の洋服を重ねてフィット感を確認したりできます。購入前に商品をリアルにイメージできるため、ECサイトでのコンバージョン率向上や、返品率の低下に繋がります。

カタログやチラシといった紙媒体も、ARと組み合わせることでインタラクティブなメディアに生まれ変わります。紙面だけでは伝えきれない商品の魅力を、3Dモデルや動画で補足することで、顧客の理解を深め、購買意欲を刺激します。

③ ナビゲーションや道案内

ARナビゲーションは、従来の地図アプリが抱えていた「地図は読めるが、どちらへ進めば良いか分からない」という課題を解決します。

スマートフォンのカメラを目の前の風景にかざすと、進むべき方向を示す矢印や、目的地の情報が現実の風景に直接重ねて表示されます。これにより、特に方向感覚に自信がない人でも、直感的にルートを理解し、迷うことなく目的地にたどり着くことができます。

この技術は、屋外の道案内だけでなく、GPSの電波が届きにくい広大で複雑な屋内施設(空港、大規模な駅、ショッピングモール、展示会場など)で特に威力を発揮します。利用者は、自分のいる場所から最も近いトイレや、目的の店舗、搭乗ゲートまで、ARによる視覚的なガイドでスムーズに移動できます。

将来的には、ARグラスが普及することで、スマートフォンを取り出すことなく、視界に常にナビゲーション情報が表示される、よりシームレスな道案内が実現すると期待されています。

④ 業務支援や作業の効率化

製造業、建設業、物流、インフラ保守といった産業分野は、AR活用による恩恵が最も大きい領域の一つです。

例えば、工場の組立ラインや機器のメンテナンス現場では、作業員がARグラスを装着することで、目の前の対象物に作業手順、使用する工具、注意点といった情報をリアルタイムで表示させることができます。これにより、分厚い紙のマニュアルをめくる必要がなくなり、両手を自由に使って作業に集中できるため、作業効率が向上し、ヒューマンエラーも大幅に削減されます。熟練技術者のノウハウをARコンテンツとして蓄積すれば、経験の浅い作業員でも質の高い作業を行えるようになり、技術伝承の課題解決にも繋がります。

物流倉庫では、ピッキング作業員がARグラスを通じて、棚のどこに目的の商品があるか、次にどの商品を取りに行くべきかを視覚的に指示されます。これにより、広大な倉庫内を歩き回る時間を短縮し、ピッキングミスを防ぐことができます。

建設現場では、設計図面(BIM/CIMデータ)を現実の風景に1分の1スケールで重ね合わせ、配管や鉄骨が正しく配置されているかを確認する施工管理に活用されています。

⑤ 教育や研修での活用

ARは、抽象的で理解が難しい概念を視覚化・立体化することで、学習者の理解度を飛躍的に高めることができます。

理科の授業で、ARを使って人体の内臓モデルや、分子の構造モデルを教室の机の上に出現させ、あらゆる角度から観察できるようにすれば、教科書の平面的な図版を見るよりも遥かに深い理解が得られます。歴史の授業で、今はなき城郭をARでその場に再現する体験も、生徒の興味関心を強く引き付けます。

企業の研修においてもARは有効です。危険を伴う機械の操作訓練や、緊急時の対応手順などを、実際の機器や現場を使わずにARでシミュレーションできます。これにより、安全を確保しながら、より実践に近い形でトレーニングを行うことが可能です。また、複雑な製品の分解・組立トレーニングも、ARで手順をガイドすることで、研修コストを抑えつつ効果的な学習を提供できます。

⑥ 遠隔コミュニケーションのサポート

ARは、物理的に離れた場所にいる人同士のコミュニケーションを、より豊かで効果的なものにします。

遠隔支援システムでは、現場の作業者がスマートグラスやスマートフォンで映している映像を、遠隔地にいる熟練技術者やスーパーバイザーがリアルタイムで共有します。そして、熟練者は自分のPC画面から、現場の映像に対してARで手書きの指示(「このボルトを回して」「ここの電圧を測って」など)やマーカー、テキストを直接書き込むことができます。

現場作業者は、目の前の現実空間に重ねて表示されるその指示を見ながら作業を進めることができるため、電話の音声だけでは伝わりにくい複雑な指示も、正確に理解することが可能です。これにより、専門家がわざわざ現場に赴く必要がなくなり、移動時間とコストを大幅に削減できるとともに、迅速なトラブルシューティングが実現します。

⑦ 家具や洋服のバーチャル試着

ECサイトでの買い物をより安心して楽しむために、ARは欠かせない技術になりつつあります。特に、購入前にサイズ感や雰囲気を確かめたい家具やインテリア、アパレルといった商品との相性は抜群です。

家具販売のアプリでは、マーカーレス型AR(SLAM技術)を使って、自宅の部屋の床や壁をスマートフォンで認識させ、そこに購入を検討しているソファやテーブル、棚などを実物大の3Dモデルで配置できます。部屋の中を歩き回りながら、様々な角度から家具の大きさや色、デザインが部屋の雰囲気と合っているかを確認できるため、「買ってみたけど部屋に入らなかった」「イメージと違った」といった購入後のミスマッチを劇的に減らすことができます。

同様に、自分の姿にARで洋服やスニーカー、メガネ、腕時計などを重ねて表示するバーチャル試着も普及が進んでいます。これにより、オンラインショッピングでありながら、まるで実店舗で試着しているかのような体験が可能になり、ユーザーの購買決定を後押しします。

ARを体験できる主なデバイス

AR(拡張現実)を体験するためには、現実世界を認識し、その上にデジタル情報を重ねて表示するためのデバイスが必要です。現在、ARを体験できるデバイスは、大きく分けて「スマートフォン・タブレット」と「ARグラス・スマートグラス」の2種類があります。それぞれの特徴、メリット、デメリットを見ていきましょう。

スマートフォン・タブレット

現在、最も身近で普及しているARデバイスは、間違いなくスマートフォンとタブレットです。 多くの人が日常的に使用しているこれらのデバイスが、AR体験への最も簡単な入り口となっています。

なぜスマートフォンでARが可能なのかというと、現代のスマートフォンにはARを実現するための要素がすべて詰まっているからです。

- 高性能カメラ: 現実世界を映像として取り込み、画像認識のベースとなります。

- 各種センサー: GPS、加速度センサー、ジャイロセンサーなどがデバイスの位置、向き、動きを検知します。

- 高性能なCPU/GPU: センサーからの情報やカメラ映像をリアルタイムで処理し、3Dコンテンツを滑らかに描画します。

- 高精細ディスプレイ: 現実の映像とデジタルコンテンツを重ねて美しく表示します。

Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」といったOS標準のAR開発プラットフォームの登場により、対応するスマートフォンやタブレットであれば、特別な設定なしに高品質なARアプリを利用できるようになりました。

スマートフォンやタブレットをARデバイスとして利用する最大のメリットは、その手軽さと普及率の高さです。ほぼすべての人が所有しているため、ユーザーは新たなデバイスを購入する必要がありません。企業側も、多くの人にリーチできるため、マーケティングやプロモーション目的のARコンテンツを提供するプラットフォームとして最適です。アプリストアからダウンロードするだけで、すぐにAR体験を始められる手軽さは、AR普及の大きな原動力となっています。

一方で、デメリットも存在します。最も大きな点は、常に手でデバイスを持ち続けなければならないことです。片手がふさがってしまうため、両手を使う作業支援のような用途には不向きです。また、画面という「フレーム」を通してARを体験するため、視界全体に情報が広がるような没入感には限界があります。長時間かざし続けると腕が疲れてしまうという物理的な問題もあります。

とはいえ、スマートフォンはARを民主化し、多くの人にとって「ARとは何か」を体験させてくれた最も重要なデバイスであることに間違いありません。まずはスマートフォンで利用できる様々なARアプリに触れてみることが、ARを理解する第一歩となるでしょう。

ARグラス・スマートグラス

ARグラス・スマートグラスは、メガネのように装着して使用するウェアラブルデバイスです。 AR体験をより自然で没入感の高いものにするための、次世代のARデバイスとして期待されています。

これらのデバイスは、レンズ部分がシースルー(半透明)のディスプレイになっており、現実の風景を直接見ながら、その視界にデジタル情報を重ねて表示できるのが最大の特徴です。これにより、スマートフォンARのデメリットであった「常に手で持たなければならない」「画面を覗き込む必要がある」といった点を解消し、ハンズフリーでシームレスなAR体験を実現します。

ARグラスの内部には、超小型のプロジェクターや導光板(ライトガイド)といった技術が使われており、デジタル映像をレンズに投影し、利用者の目に届けます。また、スマートフォンと同様に、カメラ、各種センサー、マイク、スピーカーなども搭載されています。

製品はいくつかのタイプに分類できます。

- 処理方式による分類:

- スマートフォン接続型: スマートフォンと有線または無線で接続し、演算処理や通信をスマートフォン側に依存するタイプ。グラス本体を軽量・小型化しやすい利点があります。

- スタンドアロン型: グラス本体にCPUやバッテリーを内蔵し、単体で動作するタイプ。Microsoft HoloLens 2などがこれに該当し、より高度な処理が可能ですが、比較的大型で高価になる傾向があります。

- 表示方式による分類:

- 単眼タイプ: 片方のレンズにのみ情報を表示するタイプ。通知や簡単なテキスト表示といった用途に適しており、比較的安価で軽量です。

- 両眼タイプ: 両方のレンズに情報を表示し、立体視(3D表示)が可能なタイプ。より没入感の高い体験が可能で、3Dモデルを扱う業務支援やエンターテイメントに適しています。

ARグラスのメリットは、やはりハンズフリーであることに尽きます。両手が自由になるため、製造現場での組立・修理作業、倉庫でのピッキング、医療現場での手術支援など、作業と情報確認を同時に行う必要があるプロフェッショナルな現場で絶大な効果を発揮します。また、視界に直接情報が表示されるため、スマートフォンよりも直感的で没入感の高い体験が得られます。

しかし、一般消費者への普及にはまだ課題も多く残されています。 まず、価格が依然として高価であることが大きなハードルです。また、バッテリーの持続時間も実用上重要な課題であり、長時間の連続使用が難しい製品も少なくありません。さらに、日常的に装着するには、デザインの洗練(普通のメガネに近づけること)や、軽量化、装着感の向上も求められます。周囲から見て「カメラで撮影されているのではないか」というプライバシーへの懸念も、社会的に乗り越えるべき課題の一つです。

現在、多くのテクノロジー企業がARグラスの開発に注力しており、技術は日々進化しています。将来的には、これらの課題が解決され、スマートフォンに代わる次世代のパーソナルデバイスとして、ARグラスが普及する時代が到来するかもしれません。

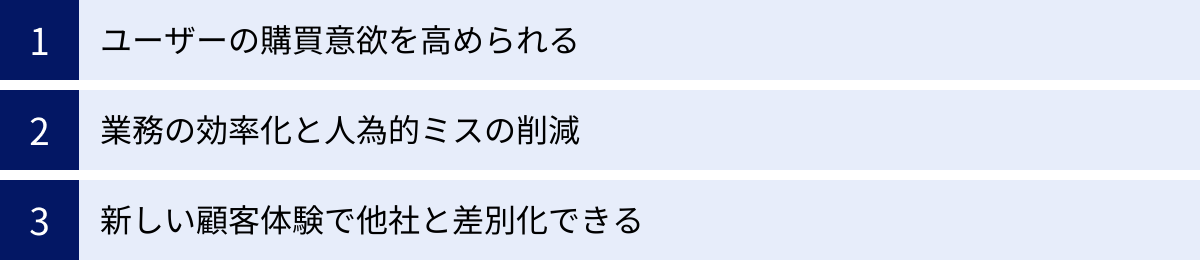

ARを導入する3つのメリット

AR技術は、単に目新しい体験を提供するだけでなく、企業活動に具体的な利益をもたらす実用的なツールです。ここでは、企業がARをビジネスに導入することで得られる、3つの大きなメリットについて掘り下げて解説します。

① ユーザーの購買意欲を高められる

ARは、顧客が商品やサービスを「購入する前」の体験を劇的に変える力を持っています。 これにより、顧客の購買意欲を効果的に高め、売上向上に直接貢献します。

従来のECサイトやカタログでは、顧客は写真やテキスト、動画といった二次元的な情報から商品をイメージするしかありませんでした。しかし、どれだけ情報が豊富でも、「実際に自分の部屋に置いたらどんなサイズ感だろう?」「この色のコスメは自分に似合うだろうか?」といった購入前の不安や疑問を完全に払拭することは困難でした。この「イメージと現実のギャップ」が、購入をためらわせる大きな要因となっていました。

ここにARを導入することで、状況は一変します。

例えば、家具や家電のECサイトにAR機能を実装すれば、顧客はスマートフォン一つで、購入を検討している商品を自宅の部屋に実寸大でバーチャルに配置できます。ソファが部屋のスペースに収まるか、テレビの色が壁紙と合っているかなどを、購入前にリアルなスケールで確認できるのです。この「試し置き」体験は、サイズ間違いなどの失敗リスクへの不安を解消し、顧客が安心して購入ボタンを押すことを後押しします。

アパレルやコスメ業界でも同様です。ARによるバーチャル試着やバーチャルメイクは、色やサイズのミスマッチを防ぎます。特に、返品が大きなコスト負担となるEC事業者にとって、AR導入による返品率の低下は大きなメリットとなります。

さらに、ARは「楽しい」「すごい」といったポジティブな感情を喚起する力があります。商品情報をただ受け取るのではなく、「体験」として能動的に関わることで、顧客の商品やブランドに対するエンゲージメントは格段に高まります。 このようなインタラクティブで楽しい体験は、SNSでのシェアを促し、口コミによる拡散(バイラル効果)も期待できるため、広告宣伝費をかけずに高いプロモーション効果を得られる可能性も秘めています。

このように、ARは顧客の不安を解消し、楽しい購買体験を提供することで、コンバージョン率の向上、返品率の低下、そしてブランドロイヤルティの向上という、ビジネスの根幹に関わる価値を創出するのです。

② 業務の効率化と人為的ミスの削減

ARは、特に製造、物流、建設、保守・メンテナンスといった、物理的な作業を伴う「現場」において、生産性を劇的に向上させるポテンシャルを秘めています。

多くの現場では、作業者は紙のマニュアルを参照したり、ベテランの指示を仰いだりしながら作業を進めています。しかし、この方法には「マニュアルを探したり読んだりするのに時間がかかる」「両手がふさがってしまう」「新人の教育に時間がかかる」「些細な確認漏れが大きなミスに繋がる」といった課題がありました。

AR、特にハンズフリーで利用できるARグラスを導入することで、これらの課題を根本から解決できます。

作業員がARグラスを装着すると、目の前の現実の機械や設備の上に、作業手順、必要な部品、締め付けトルクのような数値データ、注意すべき危険箇所などが、デジタル情報として直接重ねて表示されます。

これにより、作業者は以下のような恩恵を受けられます。

- 作業時間の短縮: マニュアルをめくる動作や、視線を何度も移動させる必要がなくなり、作業に集中できるため、一つ一つのタスクをより速く完了できます。

- 人為的ミスの削減: 次に行うべき作業が視覚的に明確に指示されるため、「手順を飛ばしてしまう」「間違った部品を使ってしまう」といったヒューマンエラーを未然に防ぎます。これにより、製品の品質向上や手戻りの削減に繋がります。

- 教育コストの削減と技術伝承: 熟練技術者が持つ暗黙知(ノウハウや勘所)をARコンテンツとしてデジタル化・標準化できます。これにより、経験の浅い作業員でも、まるで熟練者が隣で指導してくれているかのように、正確で質の高い作業を行えるようになります。新人教育にかかる時間とコストを大幅に削減し、属人化しがちな技術の伝承をスムーズにします。

- 遠隔支援によるコスト削減: 現場で解決できない問題が発生した場合でも、AR遠隔支援システムを使えば、遠隔地の専門家が現場の映像を見ながらリアルタイムで的確な指示を送れます。専門家が現場に移動するための時間とコストを削減し、ダウンタイム(設備が停止している時間)を最小限に抑えることができます。

ARは、人間の能力を「拡張」するツールとして機能し、より安全で、より効率的で、より高品質な作業環境を実現します。

③ 新しい顧客体験で他社と差別化できる

市場が成熟し、多くの業界で製品やサービスの機能・品質だけでは差別化が難しくなっている現代において、「顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)」の価値がますます重要になっています。ARは、この顧客体験を豊かにし、競合他社との明確な差別化を図るための強力な武器となります。

ARが提供するのは、単なる情報ではなく、「驚き」「感動」「楽しさ」といった感情を伴う「記憶に残る体験」です。

例えば、水族館でARアプリをかざすと、何もない空間に巨大なジンベエザメが泳ぎ出す。観光地で史跡にスマートフォンを向けると、在りし日の建物が目の前に再現される。このような体験は、顧客に強いインパクトを与え、その場所やブランドに対するポジティブな印象を深く刻み込みます。

こうしたユニークな体験は、SNSとの親和性が非常に高いという特徴もあります。「こんな面白い体験をした」という投稿は、ユーザー自身の手によって自然に拡散され、企業の意図を超えて多くの人々にリーチする可能性があります。これは、企業が先進的な技術を積極的に活用しているというポジティブなブランドイメージを構築することにも繋がります。

また、既存のサービスにARを付加価値として組み合わせることで、新たな魅力を生み出すことも可能です。例えば、不動産の内見にARを活用し、まだ何もない部屋に家具を配置して生活をイメージさせたり、フィットネスクラブでARキャラクターと一緒にトレーニングできるプログラムを提供したりするなど、アイデア次第で活用の幅は無限に広がります。

価格競争や機能競争から一歩抜け出し、「あの企業は面白い体験を提供してくれる」という独自のポジションを築く上で、ARは非常に有効な戦略的投資となるでしょう。

AR導入前に知っておきたい2つのデメリット

AR技術は多くのメリットをもたらす一方で、その導入を検討する際には、乗り越えるべき課題や注意点も存在します。ここでは、AR導入前に必ず知っておきたい2つの主なデメリット(課題)について、現実的な視点から解説します。

① 開発にコストと時間がかかる

質の高いAR体験を提供するためには、相応の開発コストと時間が必要になるという点は、導入を検討する上で最も重要な課題の一つです。

ARアプリケーションやコンテンツの開発は、一般的なWebサイトやアプリの開発とは異なる専門的なスキルや工程を要します。そのコストは、プロジェクトの規模や複雑さによって大きく変動しますが、主に以下のような要素で構成されます。

- 企画・要件定義: どのようなAR体験を提供し、ビジネス上のどの課題を解決するのかを明確にする工程。ここでの方向性が、後の開発コスト全体を左右します。

- UI/UXデザイン: ユーザーが直感的でストレスなくAR機能を操作できるような画面設計や体験フローをデザインします。ARならではの三次元的なインタラクションを考慮した専門的な知見が求められます。

- 3Dモデル制作: ARで表示する仮想オブジェクト(商品、キャラクター、機械など)の3Dデータを作成する工程。リアリティや魅力はAR体験の質に直結するため、高品質な3Dモデルを制作するには専門のデザイナーが必要となり、コストも高くなる傾向があります。

- プログラミング(開発): ARKitやARCoreといったプラットフォームを使い、アプリケーションのロジックを構築する工程。空間認識、マーカー認識、インタラクションなどの機能を実装します。

- テスト・デバッグ: 様々なデバイスや環境で正常に動作するかを検証し、不具合を修正する工程。特にARは、現実世界の多様な環境(明るさ、場所など)でテストする必要があるため、時間がかかる場合があります。

簡単なマーカー型のARコンテンツであれば比較的低コスト・短期間で開発できる場合もありますが、SLAM技術を用いたマーカーレス型のアプリや、業務システムと連携するような複雑なARソリューションを開発する場合、数百万円から数千万円規模の投資と、数ヶ月から1年以上の開発期間が必要になることも珍しくありません。

さらに、開発して終わりではなく、OSのアップデートへの対応や、コンテンツの追加・更新といった保守・運用にも継続的なコストがかかることを忘れてはなりません。AR導入を検討する際は、これらの初期開発コストとランニングコストを十分に考慮し、費用対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。

② 専用のデバイスやアプリが必要になる場合がある

ユーザーがARを体験するためには、何らかのハードルが存在する場合がある、という点もデメリットとして認識しておく必要があります。

現状、AR体験の提供方法は大きく分けて「ネイティブアプリ」と「WebAR」の2つがあります。

まず、ネイティブアプリ(App StoreやGoogle Playからダウンロードするアプリ)を通じてAR機能を提供する場合、ユーザーには「アプリをインストールする」という一手間をかけてもらう必要があります。多くのユーザーは、スマートフォンのストレージを圧迫したり、ホーム画面が煩雑になったりすることを嫌い、よほど魅力的なインセンティブがない限り、新しいアプリのインストールには消極的です。せっかく高品質なARアプリを開発しても、そもそもダウンロードしてもらえなければ、その価値はユーザーに届きません。

また、アプリで高度なAR機能を実現しようとすると、古い機種のスマートフォンでは性能が足りず、対応デバイスが限定されてしまう可能性もあります。

この「アプリのインストール」というハードルを解消する技術として「WebAR」があります。これは、Webブラウザ上でARを体験できる技術で、ユーザーはアプリをインストールすることなく、スマートフォンのカメラを起動してQRコードを読み取ったり、URLにアクセスしたりするだけで手軽にARを体験できます。この手軽さは大きなメリットですが、一方で、WebARはネイティブアプリに比べて利用できる機能に制限があるのが現状です。例えば、SLAM技術による高度な空間認識や、処理負荷の高いリッチな3Dコンテンツの表示などは、ネイティブアプリの方が得意としています。

さらに、業務支援などでARグラスの活用を想定している場合、そのデバイス自体の導入コストが大きな負担となります。高性能なARグラスは1台数十万円することも珍しくなく、多くの従業員に配布するとなると、莫大な初期投資が必要です。

このように、ARをユーザーに届けるまでには、アプリのインストールやデバイスの準備といった、何らかの「壁」が存在します。導入を計画する際には、ターゲットユーザーのITリテラシーや利用環境を考慮し、できるだけその壁を低くする工夫(例えば、まずは手軽なWebARから始めるなど)が求められます。

ARの作り方・開発方法3選

ARコンテンツやアプリケーションを実際に開発するには、いくつかの方法があります。プロジェクトの目的、予算、期間、そして必要な技術レベルに応じて、最適な開発方法を選択することが重要です。ここでは、代表的な3つの開発方法を紹介します。

① AR開発プラットフォームを利用する

現在、AR開発の主流となっているのが、AppleやGoogleなどが提供する公式のAR開発プラットフォーム(SDK:ソフトウェア開発キット)を利用する方法です。 これらのプラットフォームには、ARアプリの根幹となる高度な機能(空間認識、平面検出、画像追跡など)があらかじめ用意されているため、開発者はゼロから複雑なアルゴリズムを組む必要がなく、効率的に高品質なARアプリを開発できます。

Apple ARKit

ARKitは、Appleが提供するiOS(iPhone/iPad)向けのAR開発フレームワークです。 Apple製品のハードウェア(カメラ、CPU、モーションセンサー)と緊密に連携するように設計されており、非常に高速かつ安定したトラッキング性能を誇ります。

主な特徴:

- 高度な空間認識(SLAM): 床や壁などの水平・垂直平面を高速かつ正確に検出します。

- 人物オクルージョン: 現実の人物の前後関係を認識し、ARオブジェクトが人の後ろに回り込むような、よりリアルな表現が可能です。

- モーショントラッキングとフェイストラッキング: 人の体の動きや顔の表情をリアルタイムで認識し、アバターを動かしたり、顔にエフェクトをかけたりできます。

- 画像追跡とオブジェクト検出: 特定の2D画像や3Dオブジェクトを認識して、ARコンテンツを表示できます。

開発には、プログラミング言語SwiftまたはObjective-Cと、開発環境Xcodeを使用します。iOSデバイスに特化しているため、ターゲットユーザーがiPhone/iPadユーザー中心の場合に最適な選択肢です。(参照:Apple Developer 公式サイト)

Google ARCore

ARCoreは、Googleが提供するAndroid向けのAR開発プラットフォームです。 世界中の多様なAndroidデバイスでAR体験を実現することを目指しており、幅広い機種に対応しています。JavaやKotlin、そしてゲームエンジンのUnityやUnreal Engineなど、多様な開発環境をサポートしているのが特徴です。

主な特徴:

- モーショントラッキング: スマートフォンの位置と向きを正確に追跡します。

- 環境理解: 水平面、垂直面、傾斜面などを検出し、そのサイズや位置を把握します。

- 光推定: 周囲の環境光を分析し、ARオブジェクトの陰影や明るさを自動で調整して、現実空間への馴染みを良くします。

- Depth API: 深度情報を利用して、ARオブジェクトが現実の物体の後ろに隠れるオクルージョン表現を可能にします。

- Cloud Anchors: 特定の場所にARコンテンツを固定し、複数のユーザーで共有できる機能です。

ARKitとARCoreは、スマートフォンAR開発における二大プラットフォームであり、多くのARアプリがこれらの技術をベースに作られています。(参照:Google for Developers 公式サイト)

Vuforia

Vuforiaは、PTC社が提供する、業界で広く利用されているAR開発プラットフォームです。 ARKitやARCoreが登場する以前からAR開発の分野をリードしてきた実績があり、特に画像認識技術に定評があります。

主な特徴:

- クロスプラットフォーム対応: iOS、Android、Windows、AR/MRグラスなど、多様なデバイスに対応したアプリを一つのコードベースから開発できます。

- 強力な画像認識: マーカーとなる画像の認識精度と安定性が非常に高いことで知られています。

- Model Targets: CADデータなどから作成した3Dモデルを直接認識ターゲットにすることができます。これにより、実際の工業製品や機械などを高精度に認識し、AR情報を重ねることが可能です。産業用途で特に強力な機能です。

- Vuforia Engine Area Targets: 空間全体をスキャンしてターゲットにすることで、広範囲で永続的なAR体験を構築できます。

産業用途や、複数のプラットフォームに同時に展開したい場合に有力な選択肢となります。(参照:PTC Vuforia 公式サイト)

② プログラミングでゼロから開発する

AR開発プラットフォームを使わずに、OpenCVなどのコンピュータビジョンライブラリを駆使して、ARの根幹となる認識・追跡アルゴリズムから自社で構築する方法です。

このアプローチは、既存のプラットフォームでは実現できない独自の機能や、非常に特殊な要件を満たす必要がある場合、あるいは特定のハードウェアに最適化された極めて高いパフォーマンスが求められる場合などに選択されます。

しかし、これは非常に難易度の高い方法です。コンピュータビジョン、線形代数、3Dグラフィックスといった分野における深い専門知識と、高度なプログラミングスキル(C++, Pythonなど)が不可欠です。開発には膨大な時間とコストがかかるため、一般的なARアプリ開発でこの方法が選択されることは稀です。研究開発や、特定の製品に深く組み込むコア技術を開発する場合などに限定されるアプローチといえるでしょう。

③ 専門の開発会社に依頼する

社内にAR開発の専門知識やリソースがない場合に、最も現実的で確実な方法が、AR開発を専門とする会社に外注することです。

AR開発会社は、企画の初期段階から相談に乗ってくれることが多く、ビジネス課題のヒアリングから、最適なAR体験の提案、UI/UXデザイン、開発、そしてリリース後の保守・運用までをワンストップでサポートしてくれます。

専門会社に依頼するメリットは、これまでの開発で蓄積されたノウハウを活かし、高品質で安定したARコンテンツを確実に開発できることです。また、最新の技術動向にも精通しているため、より効果的で先進的な提案が期待できます。

デメリットは当然ながら外注コストが発生することですが、自社で開発チームを立ち上げるコストや、開発の失敗リスクを考えれば、結果的にコストパフォーマンスが高くなるケースも少なくありません。

日本国内にも、それぞれ強みを持つ優れたAR開発会社が多数存在します。

株式会社OnePlanet

WebARのソリューションに強みを持つ開発会社です。アプリのインストールが不要で手軽に体験できるWebARの企画・開発を数多く手掛けています。プロモーションやイベントなど、幅広いユーザーに素早く体験を届けたい場合に適したソリューションを提供しています。(参照:株式会社OnePlanet 公式サイト)

株式会社MESON

AR/VR領域におけるUI/UXデザインを強みとするクリエイティブスタジオです。技術的な開発力はもちろんのこと、「どのような体験がユーザーの心に響くか」という人間中心設計の視点から、企画・デザイン・開発までを一貫して行っています。新しい顧客体験の創造を目指す場合に、強力なパートナーとなり得ます。(参照:株式会社MESON 公式サイト)

株式会社ホロラボ

Microsoft HoloLensをはじめとするMR/AR技術を活用した、産業分野向けのソリューション開発を主軸とする会社です。建設、製造、医療といった領域での業務効率化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援する、実践的なAR/MRアプリケーションの開発実績が豊富です。(参照:株式会社ホロラボ 公式サイト)

会社を選ぶ際には、各社のWebサイトで開発実績を確認し、自社の目的や業界に合った強みを持つ会社を選ぶことが成功の鍵となります。

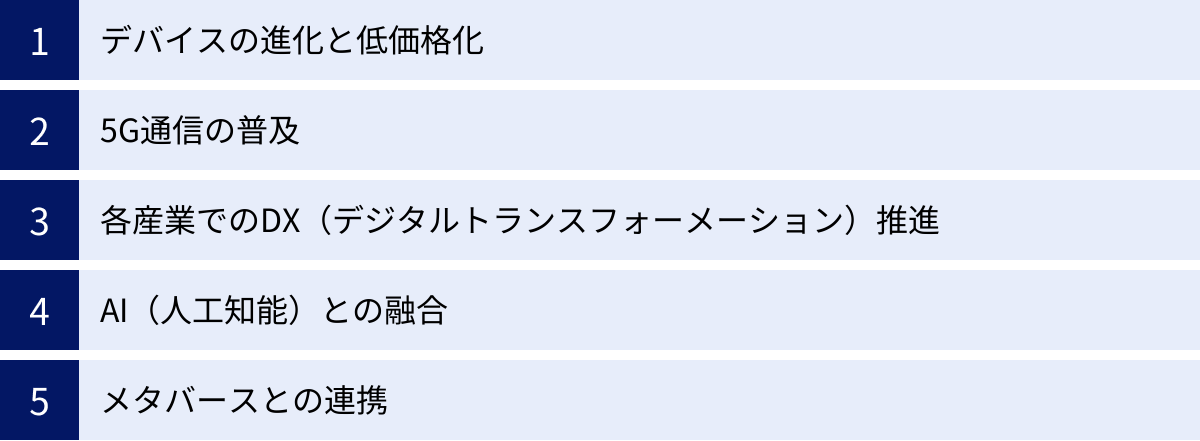

ARの市場規模と今後の将来性

AR技術は、エンターテイメントから産業利用まで、その応用範囲を急速に広げており、市場規模も著しい成長を続けています。ここでは、各種調査会社のデータを基に、AR市場の現状と今後の将来性について考察します。

世界的に見ても、AR市場は今後数年間で爆発的な成長が予測されています。例えば、総務省が公表している「令和5年版 情報通信白書」では、世界のAR/VR市場(デバイス、ソフトウェア、サービスを含む)の規模が、2022年の290億ドルから、2026年には1,005億ドルへと、約3.5倍に拡大すると予測されています。この成長の内訳を見ると、特に法人向け・ビジネス向けの支出が市場の成長を力強く牽引していくことが示唆されています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

また、別の市場調査レポートでも同様の傾向が見られます。例えば、Statistaの調査によると、AR市場の売上高は2024年に669億8,000万米ドルに達すると推定されており、2024年から2030年までの年間平均成長率(CAGR)は26.79%で推移し、2030年には2,829億米ドルに達すると予測されています。(参照:Statista AR – Worldwide market data)

このような力強い市場成長の背景には、いくつかの重要な要因があります。

- デバイスの進化と低価格化: スマートフォンのAR機能が標準化されたことに加え、今後はARグラスの性能向上と低価格化が進むと予想されます。より軽量で、長時間使用可能で、デザイン性の高いARグラスが登場すれば、コンシューマー市場での普及が一気に加速する可能性があります。

- 5G通信の普及: 高速・大容量・低遅延を特徴とする5Gのエリアが拡大することで、クラウドと連携したより高度でリッチなARコンテンツを、遅延なくスムーズに体験できるようになります。これにより、これまでデバイスの処理能力の限界で実現できなかった、より複雑なAR体験が可能になります。

- 各産業でのDX(デジタルトランスフォーメーション)推進: 製造、医療、小売、建設、教育など、あらゆる産業で業務効率化や生産性向上を目指すDXの動きが活発化しています。ARは、作業支援、遠隔サポート、トレーニングといった具体的なソリューションを提供できるため、このDXの流れの中で中核的な技術として採用が進んでいくでしょう。

- AI(人工知能)との融合: AI、特に画像認識や空間認識に関するAI技術の進化は、ARの能力をさらに向上させます。AIが現実世界の物体や状況をより深く理解することで、ARはユーザーに対してより文脈に即した、パーソナライズされた情報を提供できるようになります。

- メタバースとの連携: インターネット上の仮想空間である「メタバース」への関心が高まる中、ARは「現実世界とメタバースを繋ぐインターフェース」としての役割を担うと考えられています。ARグラスを通して、現実の街並みにメタバースの情報が重なったり、アバターが現実世界に現れたりといった、デジタルとフィジカルが融合した新たな体験が生まれる可能性があります。

これらの要因から、ARは一過性のブームではなく、私たちの生活や働き方を根本から変える持続的な技術革新であると結論付けられます。 今後は、ARが特別な技術ではなく、インターネットやスマートフォンのように、社会のインフラとして当たり前に存在する「アンビエント・コンピューティング」の時代が到来するでしょう。

企業にとっては、この大きな変化の波に乗り遅れないよう、早期からAR技術の知見を深め、自社のビジネスにどのように活用できるかを検討していくことが、将来の競争力を確保する上で極めて重要になるといえます。

まとめ

本記事では、AR(拡張現実)の基本的な概念から、VRやMRといった類似技術との違い、ARを実現する2つの主要な仕組み(ロケーションベースとビジョンベース)、そして多岐にわたる活用事例や導入のメリット・デメリット、さらには具体的な開発方法や将来性まで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- AR(拡張現実)とは、現実世界を主役として、そこにデジタル情報を重ね合わせることで、現実を視覚的・聴覚的に拡張する技術です。

- ARは、現実から遮断されて仮想空間に没入するVR(仮想現実)とは異なり、あくまで現実世界との繋がりを保ったまま体験を豊かにします。また、現実と仮想が相互作用するMR(複合現実)の基礎となる技術でもあります。

- ARの実現方式には、GPSを利用する「ロケーションベースAR」と、カメラの映像を認識する「ビジョンベースAR(マーカー型/マーカーレス型)」があります。

- ARは、ゲームやプロモーションといったエンターテイメント分野だけでなく、業務支援、教育、ナビゲーション、バーチャル試着など、ビジネスの現場でも実用的な価値を提供し始めています。

- 企業がARを導入するメリットは、①ユーザーの購買意欲向上、②業務効率化とミス削減、③新しい顧客体験による他社との差別化にあります。

- 一方で、①開発コスト・時間、②ユーザー側の利用ハードル(アプリのインストールなど)といった課題も存在するため、導入には慎重な計画が必要です。

- AR開発は、ARKitやARCoreなどのプラットフォームを利用するのが主流ですが、専門の開発会社に依頼するのも確実な選択肢です。

- 世界のAR市場は急速に成長しており、デバイスの進化、5Gの普及、AIとの融合などを背景に、今後も社会のあらゆる領域でその活用が拡大していくと予測されます。

AR技術はもはやSF映画の中だけの話ではありません。私たちの手の中にあるスマートフォンを通じて、あるいはこれから普及が進むであろうARグラスを通じて、ますます身近な存在になっていきます。それは、情報へのアクセス方法、人とのコミュニケーション、ビジネスの進め方、そして世界の体験の仕方そのものを変革する大きな可能性を秘めています。

この記事が、ARというエキサイティングな技術の全体像を理解し、その可能性をご自身のビジネスや生活の中で具体的にイメージするための一助となれば幸いです。