近年、「AR」という言葉を耳にする機会が増えました。スマートフォンゲームやSNSのフィルター、さらにはビジネスの現場まで、AR技術は私たちの身近な存在になりつつあります。しかし、「ARが具体的にどのような技術なのか」「VRとは何が違うのか」と聞かれると、正確に説明するのは難しいかもしれません。

この記事では、ARの基本的な概念から、その仕組み、VRなどの類似技術との違い、具体的な活用事例、そして未来の可能性に至るまで、網羅的に解説します。AR技術の全体像を理解し、その魅力と将来性を感じていただければ幸いです。

目次

ARとは?

AR技術への理解を深める第一歩として、まずはその正式名称や意味、そして私たちの生活にどのように溶け込んでいるのかを見ていきましょう。また、ARが今日に至るまでの歴史を紐解くことで、技術の進化の軌跡をたどります。

ARの正式名称と意味

ARとは、「Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)」の略称です。日本語では一般的に「拡張現実」と訳されます。

この「拡張現実」という言葉を分解すると、その本質がより明確になります。

- 現実(Reality): 私たちが今、目で見ている現実世界の風景や空間そのものを指します。

- 拡張(Augmented): 「付け加える」「増強する」といった意味を持つ言葉です。

つまり、ARとは「現実世界に、コンピューターが作り出したデジタル情報を重ね合わせて表示し、現実を“拡張”する技術」と定義できます。目の前にある現実の風景はそのままに、スマートフォンや専用のグラス型デバイスを通して見ることで、そこには本来存在しないはずの文字、画像、3Dモデル、動画といったデジタルコンテンツが、あたかも現実の一部であるかのように現れるのです。

例えば、街中でスマートフォンをかざすと、目の前の建物の情報や、目的地までの道順を示す矢印が風景に重なって表示されたり、自分の部屋に実物大の家具の3Dモデルを配置して購入前にサイズ感を確認したりすることができます。これらはすべてAR技術によって実現されています。

ARの最大の特徴は、あくまで主体が「現実世界」にある点です。現実の情報を遮断して完全に仮想世界へ没入するVR(仮想現実)とは異なり、ARは現実世界とのつながりを保ちながら、そこに付加価値的な情報や体験をプラスします。この特性により、ARは日常生活やビジネスシーンと非常に親和性が高く、ナビゲーション、エンターテインメント、学習支援、作業効率化など、極めて広い分野での活用が期待されています。

ARの身近な例

ARはもはや未来の技術ではなく、私たちの日常生活の中にすでに深く浸透しています。以下に、その代表的な例をいくつかご紹介します。

- スマートフォンゲーム: 2016年に社会現象を巻き起こした「Pokémon GO」は、ARの存在を世界に知らしめた象徴的な例です。スマートフォンのカメラを通して現実の風景を見ると、そこにポケモンが現れ、捕まえることができます。これは、GPSで取得した位置情報と現実のカメラ映像を組み合わせることで実現されています。

- SNSのカメラフィルター: InstagramやTikTok、SNOWなどで利用できる「ARフィルター」も、多くの人が日常的に触れているARの一つです。カメラが顔を認識し、動物の耳や鼻を付け加えたり、面白いメイクを施したりします。これも、現実の顔(情報)に対して、デジタルのエフェクトを重ね合わせるAR技術です。

- 家具の配置シミュレーション: IKEAの「IKEA Place」のようなアプリを使えば、購入したい家具を、実物大の3Dモデルとして自宅の部屋にバーチャルで配置できます。これにより、サイズが合うか、部屋の雰囲気にマッチするかを事前に確認でき、購入後の失敗を防げます。

- ナビゲーション: 「Google マップ」の「ライブビュー」機能は、ARを活用した歩行者向けナビゲーションです。スマートフォンのカメラを進行方向にかざすと、実際の風景の上に矢印や通りの名前が表示され、直感的にルートを把握できます。

これらの例からもわかるように、ARは特別な機器を必要とせず、多くの場合は普段使っているスマートフォン一つで手軽に体験できる点が、急速な普及を後押ししています。ARは、現実世界をより便利に、より楽しく、より豊かにするための強力なツールとして、その存在感を増しているのです。

ARの歴史

ARの概念は、スマートフォンの普及と共に広まった比較的新しい技術のように思われがちですが、その研究の歴史は意外にも古く、半世紀以上前に遡ります。

- 1960年代:AR/VRの萌芽

ARの原点とされるのは、1968年にコンピューター科学者のアイバン・サザーランドが開発したヘッドマウントディスプレイ(HMD)「The Sword of Damocles(ダモクレスの剣)」です。天井から吊るされた巨大な装置で、ワイヤーフレームで描かれた簡単な図形を現実空間に重ねて表示するものでした。これが、現実世界に仮想情報を重ねるというARの基本的な概念を世界で初めて具現化したシステムとされています。 - 1990年代:「Augmented Reality」の誕生

1990年、ボーイング社の研究者であったトム・コーデルが、航空機の電線組立作業を支援するシステムについて議論する中で、「Augmented Reality」という言葉を初めて使用したとされています。この頃から、特定の作業を支援する産業用途でのAR研究が活発化し始めました。

1992年には、米国空軍の研究所で、ARを用いた初の完全な機能を持つシステム「Virtual Fixtures」が開発されました。1999年には、奈良先端科学技術大学院大学の加藤博一教授(当時)らによって、オープンソースのAR開発ライブラリ「ARToolKit」が公開されました。これにより、多くの開発者が比較的容易にARアプリケーションを開発できるようになり、AR研究の裾野を大きく広げるきっかけとなりました。 - 2000年代:商用化への道のり

2000年代に入ると、AR技術は研究室を飛び出し、徐々に商用化への道を歩み始めます。携帯電話のカメラ機能が向上し、GPSが搭載されるようになったことが、モバイルARの可能性を広げました。2009年には、ARToolKitをベースにしたARゲームがiPhone向けにリリースされるなど、コンシューマー向けのARアプリケーションが登場し始めました。 - 2010年代:スマートフォンの普及とARの一般化

2010年代は、ARにとって飛躍の10年となりました。スマートフォンの爆発的な普及が、ARを一般の人々にとって身近なものに変えました。

2013年にはGoogleがメガネ型デバイス「Google Glass」を発表し、ウェアラブルARデバイスへの期待を高めました(ただし、プライバシーの問題などから一般向け販売は中止)。

そして、2016年にリリースされた「Pokémon GO」が世界的な大ヒットを記録。ARという言葉と技術が一気に世の中に浸透しました。

さらに、2017年にAppleが「ARKit」、2018年にGoogleが「ARCore」というARアプリ開発プラットフォームをそれぞれ発表したことで、開発者はより高品質なARアプリを効率的に作れるようになり、ARコンテンツ市場の拡大を強力に後押ししました。 - 現在そして未来へ

現在、AR技術はさらに進化を続けています。Webブラウザ上でARを体験できる「WebAR」の普及により、アプリのインストールさえ不要になりつつあります。また、AppleやMeta(旧Facebook)をはじめとする巨大IT企業は、次世代のコンピューティングプラットフォームとしてARグラスの開発に巨額の投資を行っており、将来的にはスマートフォンに代わる存在になる可能性も秘めています。

このように、ARは半世紀以上にわたる研究開発の積み重ねの上に成り立っており、今まさに私たちの生活や社会を大きく変革するポテンシャルを秘めた技術として、開花の時を迎えているのです。

ARと似ている技術との違い

ARについて語る上で、VR(仮想現実)やMR(複合現実)といった類似技術との違いを理解することは非常に重要です。これらの技術はまとめて「XR(クロスリアリティ)」と総称されることもありますが、それぞれに明確な特徴と違いがあります。ここでは、ARと各技術との関係性を、比較表も交えながら詳しく解説します。

| 技術名 | 正式名称 | 主体となる世界 | 現実世界との関係 | 主なデバイス |

|---|---|---|---|---|

| AR | Augmented Reality (拡張現実) | 現実世界 | 現実にデジタル情報を付加・重畳する | スマートフォン, ARグラス |

| VR | Virtual Reality (仮想現実) | 仮想世界 | 現実から遮断し没入する | VRヘッドセット |

| MR | Mixed Reality (複合現実) | 現実世界 | 現実と仮想オブジェクトが相互に作用する | MRヘッドセット (例: HoloLens) |

| XR | Cross/Extended Reality | – | AR、VR、MRなどの先端技術の総称 | – |

| SR | Substitutional Reality (代替現実) | 現実世界 | 現実の映像を過去の映像などと代替・置換する | 研究用ヘッドセット |

VR(仮想現実)との違い

ARと最もよく比較されるのがVR(Virtual Reality:仮想現実)です。両者は混同されがちですが、その体験の本質は全く異なります。

- AR:現実世界が主役

ARの目的は、現実世界を「拡張」することです。ユーザーは現実の環境を認識したまま、そこに付加されたデジタル情報を利用します。例えば、ARナビゲーションでは、実際の道に矢印が重なって見えることで、より直感的に目的地へ向かえます。体験の主体はあくまで現実世界であり、ユーザーは現実から切り離されることはありません。 - VR:仮想世界が主役

一方、VRの目的は、完全に構築された仮想世界へ「没入」することです。ユーザーはVRヘッドセットを装着することで、視覚と聴覚を現実世界から遮断され、360度広がるコンピューターグラフィックスの世界に入り込みます。そこは現実とは全く異なる空間であり、ユーザーはあたかもその場にいるかのような感覚(没入感)を得られます。ゲームやシミュレーション、バーチャル旅行などが主な用途です。

デバイスの違いも明確です。ARはスマートフォンやARグラスのように、現実世界が見える(シースルー型)デバイスを使用します。対してVRは、外界を完全にシャットアウトする非透過型のヘッドマウントディスプレイ(HMD)を使用します。

要約すると、「現実世界に情報を“足す”のがAR、全く別の世界に“行く”のがVR」と覚えると分かりやすいでしょう。

MR(複合現実)との違い

次に、MR(Mixed Reality:複合現実)との違いです。MRはARの進化形と位置づけられることが多く、両者の境界はやや曖昧になりつつありますが、重要な違いが存在します。

- AR:情報の「重畳表示」

基本的なARは、現実空間にデジタル情報を「重ねて表示する」技術です。例えば、ARで表示したキャラクターは、現実の壁や机をすり抜けてしまいます。現実の物体と仮想のオブジェクトとの間に、物理的な関係性はほとんどありません。 - MR:現実と仮想の「相互作用」

MRは、ARの概念をさらに一歩進め、現実世界と仮想世界をより緊密に「融合(ミックス)」させる技術です。MRでは、デバイスが空間の形状や奥行きをリアルタイムで正確に認識します。これにより、仮想のオブジェクトが現実の物理法則に従って振る舞うことが可能になります。

例えば、MR空間で仮想のボールを投げると、現実の床でバウンドし、机の裏に転がれば見えなくなります。また、ユーザーが仮想のスイッチに手を伸ばして操作するといった、現実と仮想が相互に影響し合うインタラクションが実現します。

Microsoft社の「HoloLens」はMRデバイスの代表例です。MRは、現実の状況を正確に把握しながら、仮想オブジェクトを操作する必要がある、より高度な産業用トレーニングや遠隔作業支援、医療シミュレーションなどで活用が進んでいます。

簡単に言えば、「ARは一方通行の情報表示、MRは双方向のインタラクション」が可能な点に違いがあります。ただし、近年のスマートフォンAR(ARKit/ARCore)でも空間認識の精度が向上しており、一部MRに近い表現も可能になってきているため、両者の技術的な境界線は溶け合いつつあるのが現状です。

XR(クロスリアリティ)との違い

XR(Cross Reality または Extended Reality)は、特定の技術を指す言葉ではありません。

XRとは、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)といった、現実世界と仮想世界を融合させる技術の「総称」です。これらの技術は、それぞれ異なるアプローチを取りながらも、「現実の体験を拡張・代替する」という共通の目的を持っています。XRという言葉は、これらの技術全体を包括的に捉え、その市場や未来について議論する際に用いられます。

したがって、「ARとXRの違いは?」という問いに対する答えは、「ARはXRという大きな傘の中の一つである」となります。XRというカテゴリの中に、AR、VR、MRなどの個別の技術が含まれている、という関係性です。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality:代替現実)は、ARやVRとはまた異なる、非常にユニークな概念を持つ技術です。理化学研究所などで研究が進められている、比較的新しい分野です。

SRの目的は、現実の認識を操作し、「代替」させることにあります。具体的には、ヘッドマウントディスプレイを通してユーザーに見せている現在のライブ映像に、あらかじめ録画しておいた過去の映像を、継ぎ目なく滑らかに挿入します。これにより、ユーザーは今見ている光景が、現実なのか過去の映像なのかを区別できなくなり、過去の出来事をまるで今起きているかのように体験します。

例えば、目の前にいる人物と話している途中で、映像が過去に録画したものに切り替わっても、ユーザーはそれに気づかず会話を続けてしまう、といった実験が報告されています。

ARが「現実+デジタル情報」であるのに対し、SRは「現実の知覚そのものを、編集された別の現実に置き換える」という、より心理的・認知的なアプローチを取る技術です。現在はまだ研究段階ですが、トラウマ治療や認知科学、新しい形のエンターテインメントなどへの応用が期待されています。

ARの仕組みと4つの種類

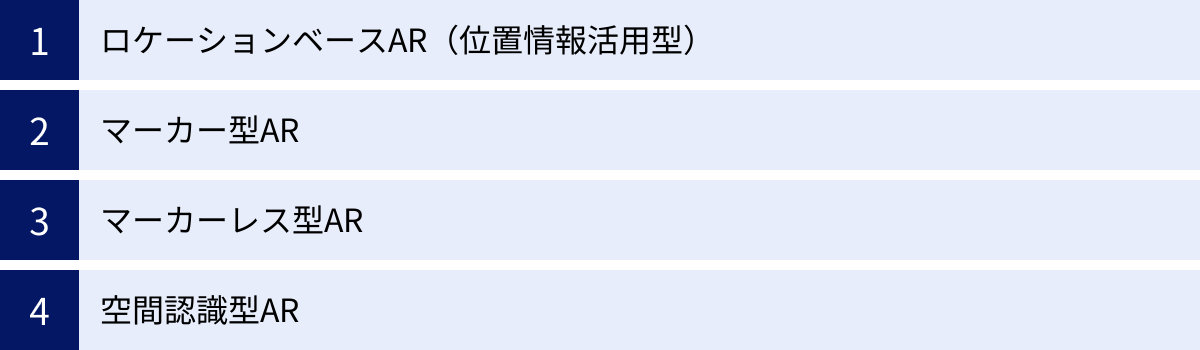

ARがどのようにして現実世界にデジタル情報を重ね合わせているのか、その裏側にある「仕組み」に目を向けてみましょう。ARの実現方法は一つではなく、目的や用途に応じていくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的な4つのAR方式について、その仕組みと特徴を解説します。

① ロケーションベースAR(位置情報活用型)

ロケーションベースARは、その名の通り「位置情報」を基盤として機能するARです。スマートフォンの普及初期から利用されてきた、最も代表的なAR方式の一つと言えます。

- 仕組み:

この方式では、GPS(全地球測位システム)でユーザーの緯度・経度を特定し、さらに電子コンパスでデバイスが向いている方角を、加速度センサーやジャイロセンサーでデバイスの傾きを検出します。これらのセンサーから得られる「現在地」と「向き」の情報をトリガー(きっかけ)として、あらかじめその位置に紐づけられたデジタルコンテンツを画面上に表示します。 - 特徴と具体例:

ロケーションベースARの最大の強みは、特定のマーカーや画像認識を必要とせず、屋外などの広範囲で利用できる点です。

代表的な例が、社会現象にもなった「Pokémon GO」です。地図上の特定の場所(ポケストップやジム)に行くとイベントが発生したり、特定のエリアにポケモンが出現したりするのは、このロケーションベースARの仕組みを利用しています。

また、「Google マップ」の「ライブビュー」機能も好例です。カメラを風景にかざすと、GPSで測位した現在地と目的地の方角に基づき、進むべき方向を示す巨大な矢印や通りの名前が現実の風景に重ねて表示されます。これにより、地図を読むのが苦手な人でも直感的に道を把握できます。

観光地で特定のスポットを巡るデジタルスタンプラリーなどにも活用されています。 - メリット・デメリット:

メリットは、前述の通り広範囲で利用できる点と、実装が比較的容易である点です。

一方でデメリットは、GPSの精度に依存するため、屋内や高層ビルが密集するエリア、地下などでは正確な位置情報が取得できず、コンテンツの表示位置にズレが生じやすいことです。数メートルの誤差が体験の質を大きく損なう可能性があるため、精密な表示が求められる用途には不向きです。

② マーカー型AR

マーカー型ARは、特定の画像やQRコードを「マーカー」としてカメラで認識し、それを目印にARコンテンツを表示する方式です。商業利用で非常に多く採用されている、信頼性の高いAR技術です。

- 仕組み:

あらかじめシステムに特定の画像(イラスト、写真、ロゴなど)やQRコードを「マーカー」として登録しておきます。ユーザーがARアプリを起動し、カメラでそのマーカーをスキャンすると、アプリはマーカーの形状やパターンを認識します。そして、マーカーの位置、角度、大きさをリアルタイムで算出し、その上に登録された3Dモデルや動画などのデジタルコンテンツを正確に重ねて表示します。 - 特徴と具体例:

マーカー型ARの最大の特徴は、認識精度が非常に高く、安定したAR体験を提供できる点です。マーカーさえあれば、コンテンツを意図した場所に正確に出現させることができます。

具体例としては、商品のパッケージにかざすとキャラクターが飛び出して動き回ったり、雑誌やポスターの写真にかざすと関連動画が再生されたり、といった企業のプロモーション活動で広く活用されています。また、子供向けの知育玩具で、カードの絵にかざすと動物の3Dモデルが現れて鳴き声が聞こえる、といったものもあります。 - メリット・デメリット:

メリットは、高い認識精度と安定性に加え、ロケーションベースARと比べてCPUへの負荷が比較的小さい点です。

デメリットは、AR体験を始めるために必ず物理的なマーカーが必要になることです。ユーザーはマーカーが印刷されたもの(商品、チラシなど)を手元に用意しなければならず、これが体験のハードルになる場合があります。また、マーカーが汚れていたり、暗い場所にあったりすると、うまく認識できないこともあります。

③ マーカーレス型AR

マーカーレス型ARは、その名の通りマーカーを必要としないARで、近年のスマートフォンAR技術の進化を象徴する方式です。

- 仕組み:

マーカーレス型ARは、カメラが捉えた映像から、床、壁、テーブルの表面といった「平面」や、空間の「特徴点(コーナーや模様など)」をリアルタイムで検出・認識します。この処理には、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping、スラム)と呼ばれる、自己位置推定と環境地図作成を同時に行う高度な技術が用いられることが多く、Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」の根幹をなす技術でもあります。

空間を認識した後、ユーザーが画面をタップした場所などに、仮想のオブジェクトをあたかもその場に実在するかのように配置できます。 - 特徴と具体例:

マーカーレス型ARの魅力は、マーカーが不要で、ユーザーが好きな場所に自由にオブジェクトを配置できる点です。これにより、より自然で没入感の高いAR体験が可能になります。

代表的な活用例が、家具や家電の試し置きアプリです。IKEAの「IKEA Place」などが有名で、自宅の部屋の床をカメラで認識させ、購入したいソファやテーブルの実物大3Dモデルを配置して、サイズ感や部屋全体のレイアウトを確認できます。

また、好きなキャラクターを呼び出して、現実の風景の中で一緒に写真や動画を撮るといったエンターテインメント用途にも広く使われています。 - メリット・デメリット:

メリットは、マーカーを用意する必要がなく、場所を選ばずに手軽で直感的なAR体験ができることです。

デメリットは、マーカー型に比べて高度な画像処理能力が求められるため、デバイスのスペックによっては動作が不安定になることがある点です。また、特徴点の少ない真っ白な壁や、光沢のある床など、環境によっては平面の認識がうまくいかない場合もあります。

④ 空間認識型AR

空間認識型ARは、マーカーレス型ARをさらに発展させた、最も高度なAR方式です。MR(複合現実)の概念に非常に近い技術と言えます。

- 仕組み:

マーカーレス型が主に「平面」を認識するのに対し、空間認識型ARは、デバイスに搭載された深度センサー(LiDARスキャナなど)や高度なアルゴリズムを用いて、空間全体の構造を3次元で立体的に認識します。壁や床だけでなく、部屋にある机、椅子、柱などの物体の形状や奥行き、前後関係までを正確に把握します。これを「メッシュ化(Meshing)」と呼びます。 - 特徴と具体例:

空間を立体的に把握できるため、現実世界と仮想オブジェクトのより高度なインタラクションが実現します。

例えば、ARで表示したキャラクターが、現実の机の向こう側に回り込むと、きちんと机に隠れて見えなくなります(オクルージョン処理)。また、仮想のボールを投げると、現実の壁や床に当たって物理法則に従って跳ね返る、といった表現も可能です。

これにより、仮想の存在が本当にその空間にいるかのような、圧倒的な没入感とリアリティを生み出します。

この技術は、Microsoftの「HoloLens 2」やAppleの「Vision Pro」といったハイエンドなMR/ARデバイスに搭載されており、現実の環境と精密に連携する必要がある、製造業での組み立て指示や、医療現場での手術シミュレーションなどに活用されています。 - メリット・デメリット:

メリットは、最も没入感が高く、インタラクティブでリアルなAR体験を提供できる点です。

デメリットは、LiDARスキャナのような特殊なセンサーや、非常に高い処理能力を持つデバイスが必要となるため、現状では対応デバイスが限られており、開発コストも高価になる傾向があります。しかし、今後はより多くのスマートフォンにも深度センサーが搭載されることが予想され、空間認識型ARがより一般的になっていくと考えられます。

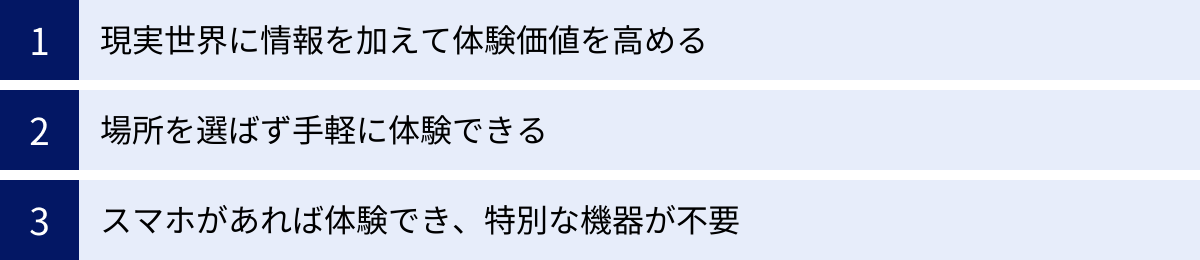

ARでできること・導入するメリット

AR技術は、単に面白いだけでなく、ユーザーの体験価値を向上させ、ビジネスに具体的なメリットをもたらす強力なツールです。スマートフォンさえあれば誰でも手軽に体験できるという特性が、その価値をさらに高めています。ここでは、ARがもたらす主要なメリットを3つの観点から解説します。

現実世界に情報を加えて体験価値を高める

ARの最も根源的な価値は、現実世界にデジタル情報を付加することで、私たちが知覚する情報を豊かにし、体験そのものの価値を高める点にあります。これは、エンターテインメントから学習、業務効率化まで、あらゆる分野に及びます。

- 情報の直感的な可視化による理解促進:

人間は、文字や数字の羅列よりも、視覚的な情報の方がはるかに速く、そして深く理解できます。ARは、この人間の特性を最大限に活用します。

例えば、美術館で絵画にスマートフォンをかざすと、作者の解説や制作背景が動画で表示されたり、機械のエンジンにカメラを向けると、内部の複雑な構造が透けて見え、各部品の名称や機能が表示されたりします。このように、目に見えない情報や複雑な情報を可視化することで、対象への理解を劇的に深めることができます。これは、教育やトレーニングの分野で絶大な効果を発揮します。 - エンターテインメント性の向上と新たな体験の創出:

ARは、現実世界を舞台にした新しいエンターテインメントを生み出します。「Pokémon GO」のように、いつもの通学路や公園が冒険の舞台に変わる体験は、多くの人々を魅了しました。イベント会場で好きなキャラクターを現実空間に呼び出して一緒に記念撮影をしたり、スポーツ観戦中に選手のスタッツ情報をリアルタイムでフィールドに重ねて表示したりすることも可能です。これにより、既存の体験に新たな付加価値が生まれ、ユーザーのエンゲージメントや満足度を飛躍的に高めることができます。 - シミュレーションによる意思決定の支援:

購入前に商品を試したり、変更後の状態を確認したりするシミュレーションは、ARが得意とする分野です。後述する家具の試し置きや化粧品のバーチャル試着は、「購入後の失敗」という消費者の不安を解消し、より確信を持った購買行動を後押しします。建築分野では、建設予定地に実物大の建物を表示して周辺景観との調和を確認したり、リフォーム後の内装をシミュレートしたりすることで、関係者間のイメージ共有を円滑にし、手戻りを防ぐことができます。

これらの体験は、ユーザーに驚きや感動、そして深い納得感を与え、商品やサービス、ブランドに対するポジティブな印象を強く残します。これが、ARがもたらす「体験価値の向上」という最大のメリットです。

場所を選ばず手軽に体験できる

VR(仮想現実)が専用のヘッドセットを装着し、安全な場所を確保して体験する必要があるのに対し、ARは「いつでも、どこでも」体験できる手軽さが大きな強みです。

多くのAR体験は、特別な機器を必要としません。普段から持ち歩いているスマートフォンやタブレットがあれば、アプリを起動するだけですぐに始めることができます。自宅のリビング、通勤中の電車内、買い物をしている店舗、旅行先の観光地など、私たちの日常生活のあらゆるシーンがARの舞台となり得ます。

この「場所を選ばない」という特性は、特にビジネス、とりわけマーケティングや販売促進において大きなメリットとなります。

例えば、従来であれば店舗に来てもらわなければ試せなかった商品を、ARを使えば顧客が自宅にいながら試せるようになります。アパレルブランドがAR試着を提供すれば、顧客はわざわざ店舗に足を運んだり、ECサイトで購入してサイズが合わずに返品したりする手間を省けます。

企業側から見れば、これは商圏の制約を取り払い、全国、あるいは全世界の潜在顧客にアプローチできることを意味します。また、物理的なサンプルや展示スペースを用意する必要がなくなるため、コスト削減にも繋がります。

このように、ARはユーザーと企業の双方にとっての物理的な制約を取り払い、よりシームレスで効率的なインタラクションを可能にします。この手軽さとアクセシビリティの高さが、AR技術の活用範囲を無限に広げているのです。

スマホがあれば体験でき、特別な機器が不要

ARの普及を決定づけた最大の要因は、世界中の何十億人もの人々が所有する「スマートフォン」が、そのままARデバイスとして機能する点にあります。

新しい技術が普及するためには、ユーザーが専用の高価なハードウェアを追加で購入しなければならないというハードルがしばしば障壁となります。VRの普及が当初の予測よりも緩やかである一因には、高性能なPCや専用のVRヘッドセットが必要であったことが挙げられます。

しかし、ARの場合、ユーザーは新たな出費をすることなく、今持っているスマートフォンにアプリをインストールするだけで、すぐにその世界の入り口に立つことができます。これは、企業がARを用いたサービスやキャンペーンを展開する上で、極めて大きなアドバンテージとなります。リーチできる潜在ユーザーの数が、他の専用デバイスを必要とする技術とは比較にならないほど多いからです。

Appleの「ARKit」とGoogleの「ARCore」という2大AR開発プラットフォームの登場により、近年のスマートフォンは標準で高度なAR機能をサポートするようになりました。これにより、開発者は統一された環境で高品質なARアプリを開発し、iOSとAndroidの両ユーザーに届けることが容易になっています。

もちろん、Microsoft HoloLensのような産業用のMRデバイスや、開発が進むARグラスなど、より高度な体験を提供する専用デバイスも存在します。しかし、AR体験の「入口」が、誰もが持っているスマートフォンに開かれているという事実は、AR技術の民主化と大衆化を強力に推進する原動力となっています。企業は、この広大なユーザーベースを対象に、これまでにない新しい顧客体験を提供できるのです。

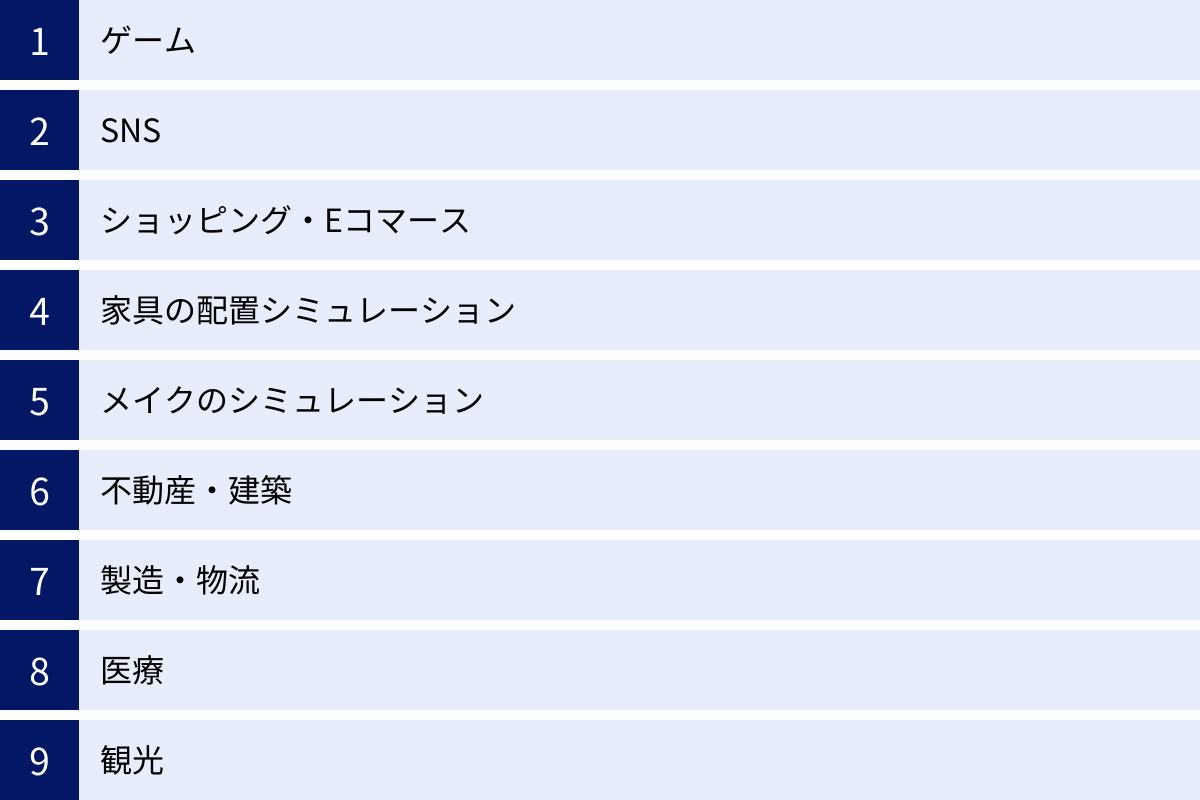

ARが活用されている分野

AR技術は、その汎用性の高さから、すでに多岐にわたる分野で実用化が進んでいます。ここでは、ARが具体的にどのように活用されているのか、代表的な分野とその事例を見ていきましょう。

ゲーム

ARの活用事例として最も有名なのがゲーム分野です。現実世界とゲームの世界を融合させることで、これまでにない没入感と新しい遊び方を提供します。

代表格はやはり「Pokémon GO」です。GPSと連携し、プレイヤーが実際に街を歩き回ることでポケモンと遭遇し、捕獲するというゲームデザインは、世界中の人々を家の外へと誘いました。ARモードをオンにすれば、カメラ越しの現実風景の中にポケモンが現れ、まるで本当にそこにいるかのような感覚で楽しめます。同様に、Niantic社が開発した「Ingress」や、人気IPを活用した「ドラゴンクエストウォーク」なども、位置情報とARを組み合わせたゲームの好例です。

SNS

Instagram、TikTok、SNOWといったソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)では、ARは「フィルター」や「エフェクト」として完全に定着しています。スマートフォンのインカメラで自分の顔を映すと、顔認識技術によって動物の耳や鼻がついたり、派手なメイクが施されたり、背景が変化したりします。これらはすべてAR技術によるものです。ユーザーは手軽にユニークな写真や動画を作成し、自己表現やコミュニケーションのツールとして活用しています。企業がオリジナルのARフィルターを開発し、ブランドのプロモーションに利用するケースも増えています。

ショッピング・Eコマース

ARは、オンラインショッピング(Eコマース)が抱える「商品を実際に試せない」という課題を解決する強力なソリューションです。

「バーチャル試着(Virtual Try-on)」がその代表例で、メガネやサングラス、帽子、時計、スニーカーなどを、ARを使って自分の顔や体に合わせてみることができます。これにより、サイズ感や似合うかどうかを事前に確認できるため、購入率の向上と、購入後のミスマッチによる返品率の低下に大きく貢献します。

家具の配置シsimulation

ショッピングの中でも特にARとの親和性が高いのが、家具や家電の購入です。IKEAの「IKEA Place」や、ニトリ、無印良品などのアプリでは、マーカーレス型ARの技術を使い、スマートフォンをかざした自宅の部屋に、実物大の家具の3Dモデルを配置できます。これにより、「部屋に置いたら思ったより大きかった」「他の家具と色合いが合わない」といった失敗を防ぐことができます。ユーザーは安心して購入の意思決定ができ、企業にとっては顧客満足度の向上に繋がります。

メイクのシミュレーション

化粧品業界でもARの活用は活発です。Amazonや大手化粧品ブランドの公式サイト、専用アプリなどでは、バーチャルメイク機能が提供されています。スマートフォンのカメラで自分の顔を映すと、様々な色合いのリップスティック、アイシャドウ、ファンデーションなどをリアルタイムで試すことができます。店舗に行かなくても、あるいは衛生面を気にすることなく、数多くの商品を試せるため、新たな色に挑戦するきっかけにもなり、販売促進効果が期待できます。

不動産・建築

不動産・建築業界は、ARの活用によって大きな変革が期待される分野の一つです。

例えば、まだ何もない更地にスマートフォンやタブレットをかざすと、そこに建設予定の建物が実物大で表示され、完成後の姿をあらゆる角度から確認できます。また、中古物件の内覧では、ARで家具を配置して生活のイメージを掴んだり、リフォーム後の壁紙や床材をシミュレーションしたりすることも可能です。これにより、顧客とのイメージの齟齬をなくし、円滑な合意形成を支援します。

製造・物流

製造業や物流業といったBtoBの現場でも、ARは業務効率化とヒューマンエラーの削減に貢献しています。

製造ラインの作業員がARグラスを装着すると、目の前の機器の組み立て手順や注意点が、部品の上に直接、矢印やテキストで表示されます。これにより、分厚いマニュアルを読む必要がなくなり、作業スピードと正確性が向上します。遠隔地にいる熟練技術者が、現場の若手作業員が見ている映像にARで指示を書き込み、リアルタイムでサポートする「遠隔作業支援」も実用化が進んでいます。

物流倉庫では、ARグラスにピッキングすべき商品の場所や最短ルートが表示され、作業員の負担を軽減し、生産性を高める取り組みが行われています。

医療

医療分野は、ARの活用が人命に直結する可能性を秘めた、極めて重要な領域です。

手術の際には、CTやMRIで撮影した患者の3Dデータを、AR技術で実際の手術部位に重ねて表示することで、執刀医は皮膚の下にある血管や臓器の位置を正確に把握しながらメスを入れることができます。これにより、手術の精度を高め、患者への負担を最小限に抑えることが期待されます。

また、医学生の教育において、ARで人体の構造を立体的に表示して解剖学を学んだり、複雑な手術手技をシミュレーションしたりといった活用も進んでいます。

観光

観光分野では、ARは旅の体験をより豊かで魅力的なものに変える力を持っています。

史跡や城跡などでタブレットをかざすと、在りし日の建物がCGで復元され、当時の姿を追体験することができます。また、街中の看板やメニューにカメラを向けると、自動で翻訳されたテキストがARで表示されるアプリは、外国人観光客にとって非常に便利なツールです。観光地を巡るARスタンプラリーや、特定の場所でキャラクターと記念撮影ができるイベントなど、エンターテインメント性を高める活用も人気を集めています。

ARを体験できるおすすめアプリ5選

ARの世界に触れる最も手軽な方法は、スマートフォンアプリを試してみることです。ここでは、AR技術の面白さや便利さを体感できる、代表的で人気のあるアプリを5つご紹介します。

① Pokémon GO

- 開発元: Niantic, Inc.

- 特徴: ロケーションベースARの金字塔であり、ARを社会現象にまで押し上げたゲームアプリです。プレイヤーは現実世界を歩き、GPS情報を基にマップ上に現れるポケモンを探します。ポケモンと遭遇した際、「ARモード」をオンにすると、スマートフォンのカメラが映し出す現実の風景の中にポケモンが出現。まるで本物のポケモンが目の前にいるかのような感覚で、モンスターボールを投げて捕獲することができます。「現実世界が冒険の舞台になる」というARならではの体験を、誰でも直感的に楽しむことができます。

- 参照: Pokémon GO 公式サイト

② IKEA Place

- 開発元: Inter IKEA Systems B.V.

- 特徴: スウェーデンの大手家具メーカーIKEAが提供する、マーカーレス型ARの代表的なアプリです。アプリを起動し、自宅の部屋の床などをカメラでスキャンすると、IKEAのほぼすべての商品を実物大のリアルな3Dモデルとしてバーチャルに配置できます。家具のサイズ感や色合い、デザインが部屋の雰囲気に合うかを、購入前に正確にシミュレーションできるのが最大の魅力。EコマースにおけるAR活用の成功例として、多くの企業が参考にしているアプリです。

- 参照: App Store, Google Play

③ Google マップ(ライブビュー機能)

- 開発元: Google LLC

- 特徴: 私たちの生活に欠かせない地図アプリ「Google マップ」に搭載されている、ARを活用した歩行者ナビゲーション機能です。目的地を設定して徒歩でのルート案内を開始し、「ライブビュー」ボタンをタップすると、カメラが起動します。進行方向の現実風景に、進むべき方向を示す巨大な矢印や、距離、通りの名前などがARで表示されます。これにより、地図上で自分の向きが分からなくなるという「方向音痴」問題が劇的に解消され、誰でも直感的に目的地にたどり着くことができます。ロケーションベースARの実用的な活用例です。

- 参照: Google マップ ヘルプ

④ SNOW

- 開発元: SNOW Corporation

- 特徴: 顔認識技術とARフィルターを組み合わせたカメラアプリの先駆けの一つです。インカメラで自分を映すと、リアルタイムで顔の特徴点をトラッキングし、動物の耳や鼻、面白いメガネ、華やかなメイクといった多種多様なARエフェクトを合成できます。複数人の顔を同時に認識することも可能で、友人や家族と楽しむコミュニケーションツールとして絶大な人気を誇ります。ARが自己表現やエンターテインメントとしていかにパワフルであるかを体感できるアプリです。

- 参照: SNOW公式サイト

⑤ Instagram/TikTok(ARフィルター)

- 開発元: Meta Platforms, Inc. / ByteDance Ltd.

- 特徴: 世界的な人気を誇るSNSであるInstagramとTikTokも、AR機能を積極的に取り入れています。両プラットフォームでは、企業やクリエイターが作成した無数のARフィルター(エフェクト)が公開されており、ユーザーはそれらを使って自由に写真や動画(ストーリーズやリール)を撮影、投稿できます。面白いものからおしゃれなものまで、トレンドの移り変わりも速く、ARが文化的な現象を生み出すプラットフォームとなっています。誰でもARフィルターを制作できるツール(Spark AR Studioなど)も提供されており、ARコンテンツの民主化を象生する存在です。

- 参照: 各アプリ公式サイト

ARの開発におすすめのツール・会社5選

AR体験の消費側から、今度は制作側に関心を持った方のために、ARアプリケーションやコンテンツを開発するためのおすすめのツールや、専門企業をご紹介します。開発の目的やスキルレベルに応じて、最適な選択肢は異なります。

① Unity (AR Foundation)

- 提供元: Unity Technologies

- 特徴: 世界で最も広く使われているゲームエンジンの一つである「Unity」は、ARアプリ開発においてもデファクトスタンダードとなっています。Unityが提供する「AR Foundation」というフレームワークを使えば、Googleの「ARCore」とAppleの「ARKit」の両方に対応したARアプリを、一つのソースコードで開発できます(クロスプラットフォーム開発)。これにより、開発効率が大幅に向上します。豊富なアセット(3Dモデルやエフェクト素材)が揃うアセットストアや、広範なコミュニティ、充実したドキュメントなど、開発者を支えるエコシステムが非常に強力です。本格的なARゲームや、高度なインタラクションを持つARアプリを開発したい場合に最適な選択肢です。

- 参照: Unity Technologies 公式サイト

② Vuforia

- 提供元: PTC Inc.

- 特徴: マーカー型AR開発において、非常に長い歴史と高い評価を持つプラットフォームです。特に、画像ターゲットの認識精度と安定性には定評があります。通常の2D画像のほか、円筒形や3Dオブジェクトそのものをマーカーとして認識する「モデルターゲット」など、高度な認識機能を提供しています。プロモーション用のアプリや、特定の商品と連動させるARコンテンツなど、高精度なマーカー認識が求められる場合に強みを発揮します。Unityエディタに統合して使用することも可能で、多くの産業用ARソリューションで採用実績があります。

- 参照: PTC Inc. (Vuforia) 公式サイト

③ 8th Wall

- 提供元: Niantic, Inc. (旧 8th Wall, Inc.)

- 特徴: アプリのインストールが不要な「WebAR(ウェブAR)」の開発に特化した、世界トップクラスのプラットフォームです。ユーザーはスマートフォンのWebブラウザ(SafariやChromeなど)でURLにアクセスするか、QRコードを読み取るだけで、すぐにAR体験を開始できます。アプリのダウンロードという手間を省けるため、ユーザーの離脱率を大幅に低減でき、特に短期的なマーケティングキャンペーンや広告、商品説明などで絶大な効果を発揮します。SLAMによるマーカーレスARや画像認識、顔認識など、ネイティブアプリに匹敵するリッチなAR体験をWeb上で実現できます。

- 参照: 8th Wall 公式サイト

④ palanAR

- 提供元: 株式会社palan

- 特徴: プログラミングの知識がなくても、WebARコンテンツを直感的に作成できる国産のノーコードツールです。Web上の管理画面から3Dモデルや画像、動画などをアップロードし、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作でARの設定が完了します。作成したARはQRコードやURLですぐに公開可能。専門の開発者に依頼することなく、企業のマーケティング担当者などが自らスピーディーにAR施策を試せるのが最大の魅力です。まずは手軽にARをビジネスに導入してみたい、という場合に最適なサービスと言えるでしょう。

- 参照: 株式会社palan 公式サイト

⑤ 株式会社MESON

- 特徴: 特定のツールではなく、AR/VR/MRといったXR領域に特化した企画・開発を手掛ける日本のクリエイティブスタジオ/R&Dカンパニーです。ARを主軸としたサービスのコンサルティングから、UI/UXデザイン、プロトタイピング、アプリケーション開発までを一気通貫で提供しています。大手企業の先進的なARプロジェクトを数多く手掛けており、技術力だけでなく、体験デザインに関する深い知見を持っています。自社で開発リソースを持たない企業や、これまでにない革新的なAR体験を創出したい企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

- 参照: 株式会社MESON 公式サイト

ARの課題

AR技術は目覚ましい進化を遂げていますが、本格的な普及と社会実装に向けては、まだいくつかの課題が残されています。ここでは、主にデバイスとコンテンツ制作の観点から、現在のARが直面している課題について解説します。

デバイスの性能やバッテリーの問題

現在のAR体験の主役はスマートフォンですが、スマートフォンは元々AR専用に設計されたデバイスではないため、いくつかの制約があります。

- 激しいバッテリー消費: ARは、カメラ、GPS、各種センサーを常に作動させながら、リアルタイムで高度な画像認識と3Dグラフィックスのレンダリングを行います。これはスマートフォンのプロセッサ(CPU/GPU)に非常に高い負荷をかけるため、バッテリーの消費が極めて激しくなります。「Pokémon GO」をプレイして、スマートフォンのバッテリーがみるみる減っていくのを経験した方も多いでしょう。長時間の利用が難しいという点は、AR体験の継続性を妨げる大きな課題です。

- 処理能力と発熱: 高度なAR体験(例えば、精細な3Dモデルや複雑な物理演算を伴うもの)は、高い処理能力を要求します。そのため、ロースペックなスマートフォンでは動作がカクカクしたり、アプリが強制終了したりすることがあります。また、高負荷な処理はデバイスの発熱にも繋がり、パフォーマンスの低下やユーザーの不快感を引き起こす原因となります。

- ARグラスの課題: ARの最終形態とされるメガネ型の「ARグラス」も、まだ発展途上です。バッテリーの持続時間、本体の重量、発熱、視野角の狭さ、そして日常的に装着できるデザイン性など、多くの技術的なハードルをクリアする必要があります。また、高価であることも普及の妨げになっています。これらの課題が解決され、高性能で軽量、かつ手頃な価格のARグラスが登場するまでには、まだ時間が必要と考えられます。

コンテンツ制作の難易度

ユーザーが魅力を感じる高品質なAR体験を提供するためには、魅力的な「コンテンツ」が不可欠ですが、その制作には専門的な知識とスキルが求められます。

- 多様な専門スキルセットの必要性: 魅力的なARコンテンツを一つ作るだけでも、3Dモデリング、アニメーション、プログラミング(C# for Unityなど)、UI/UXデザイン、エフェクト制作など、多岐にわたる専門スキルが必要です。これらのスキルを持つ人材を確保し、チームを組んで開発するには、相応のコストと時間がかかります。

- 開発コストと期間: 上記の理由から、オリジナルの高品質なARアプリやコンテンツをゼロから開発する場合、数百万円から数千万円規模の開発費用がかかることも珍しくありません。特に中小企業にとっては、この開発コストの高さがAR導入の大きな障壁となっています。

- 「体験のデザイン」の難しさ: ARは新しい技術であるがゆえに、どのような体験がユーザーに受け入れられるのか、まだ確立された方法論(ベストプラクティス)が多くありません。単に3Dモデルを表示するだけでは、ユーザーはすぐ飽きてしまいます。現実世界とデジタル情報をいかに自然に融合させ、ユーザーにとって価値のある、直感的で分かりやすいインタラクションを設計するかという「体験のデザイン(UXデザイン)」が非常に難しく、かつ重要になります。このノウハウの不足も、質の高いARコンテンツが増えにくい一因となっています。

palanARのようなノーコードツールは、コンテンツ制作のハードルを下げつつありますが、自由度の高い、ユニークな体験を創出するには、依然として専門的な開発プロセスが必要です。

ARの今後の展望・将来性

現在ARが抱える課題は、技術の進化と共に着実に解決へと向かっています。通信技術の革新、デバイスの高性能化、そしてコンテンツの多様化という3つの大きな波が、ARの未来を明るく照らしています。ARは私たちの生活やビジネスを根底から変えるポテンシャルを秘めています。

5Gの普及による高速・大容量通信の実現

次世代通信規格である「5G」の本格的な普及は、ARの可能性を飛躍的に拡大させる起爆剤となります。5Gが持つ「①高速・大容量」「②超低遅延」「③多数同時接続」という3つの特徴は、ARが抱える課題の多くを解決します。

- リッチコンテンツのストリーミング: 5Gの高速・大容量通信により、これまでデバイスにダウンロードする必要があった高精細な3Dモデルや4K/8Kの動画といった大容量データを、リアルタイムでストリーミング再生できるようになります。これにより、デバイスのストレージ容量を気にすることなく、よりリッチで没入感の高いAR体験が可能になります。

- クラウドARの実現: 5Gの超低遅延という特性は、「クラウドAR(またはエッジコンピューティングAR)」の実現を後押しします。これは、スマートフォンのようなデバイス側で行っていた重い処理(空間認識やレンダリングなど)を、クラウド上やネットワークのエッジにある高性能なサーバーに任せ、処理結果の映像だけをデバイスに送り返すという仕組みです。これにより、デバイス側の負荷が劇的に軽減され、バッテリー消費の問題や処理能力の限界を克服できます。ロースペックなデバイスでも、複雑で高度なAR体験がスムーズに楽しめるようになるでしょう。

ARグラスなどデバイスの小型化・高性能化

ARの未来を語る上で欠かせないのが、スマートフォンに代わる次世代デバイスとしての「ARグラス」の進化です。現在、Apple、Meta、Googleといった巨大IT企業が、次世代のコンピューティングプラットフォームとしてARグラスの開発にしのぎを削っています。

- ハンズフリーと常時装着へ: ARグラスが普及すれば、私たちはスマートフォンをポケットから取り出すことなく、ハンズフリーでAR体験ができるようになります。視線を向けるだけで情報を得たり、ジェスチャーや音声で操作したりすることが可能になり、ARがより日常生活にシームレスに溶け込んでいきます。

- 技術的課題の克服: 今後の技術革新により、現在ARグラスが抱えるバッテリー、重量、発熱、視野角といった課題は着実に改善されていくでしょう。マイクロLEDディスプレイや新しい光学技術(導波路方式など)、省電力なプロセッサの開発が進むことで、一日中かけていても違和感のない、軽量でスタイリッシュなARグラスが登場する日もそう遠くはありません。Apple Vision Pro(MRデバイス)の登場は、その未来に向けた大きな一歩と言えます。

スマートフォンARからARグラスへと主役が移る時、ARは真の意味で社会のインフラとなる可能性を秘めています。

コンテンツのさらなる多様化

通信環境とデバイスが進化することで、ARコンテンツもその質と量を飛躍的に増大させていきます。エンターテインメントやマーケティングといった現在の主要な用途に加え、より実用的な分野での活用が本格化します。

- 日常生活との融合: ARナビゲーションはさらに進化し、道案内だけでなく、周辺の店舗のレビューやセールの情報がリアルタイムで視界に表示されるようになります。友人とのコミュニケーションも、ARアバターを介して同じ空間にいるかのように行えるようになるかもしれません。

- 産業・社会インフラへの応用: 製造、物流、医療、教育といった分野では、ARは不可欠なツールとなります。作業マニュアルのAR化、遠隔からの専門家によるサポート、複雑な手術のシミュレーション、体験型の学習コンテンツなどが一般化し、生産性の向上、技術継承、教育格差の是正といった社会課題の解決に貢献します。

AI技術との融合も進み、ユーザーの状況や意図をAIが先読みし、最適な情報をARで提供する「AIアシスタント」のような存在も登場するでしょう。ARは、私たちが世界を認識し、情報を得るための新しい「レンズ」として、未来の社会基盤を支える重要な技術となっていくはずです。

ARに関するよくある質問

最後に、ARに関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

ARは何の略ですか?

ARは「Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)」の略です。日本語では「拡張現実」と訳されます。現実世界の風景に、コンピューターによるデジタル情報を重ねて表示することで、現実を「拡張」する技術のことを指します。

ARは無料で体験できますか?

はい、多くのAR体験は無料で楽しむことができます。この記事でご紹介した「Pokémon GO」や、Instagram、TikTokなどのSNSアプリで利用できるARフィルター、IKEAの家具配置アプリなどは、基本的に無料でダウンロードして利用できます。手軽に始められるのがARの大きな魅力の一つです。ただし、一部のゲームアプリではアプリ内課金が設定されている場合や、企業向けの高度なARソリューションは有料のサービスとなります。

ARアプリを自作することはできますか?

はい、個人でもARアプリやコンテンツを自作することは可能です。専門的な知識は必要になりますが、「Unity」と「AR Foundation」のような開発プラットフォームを使えば、本格的なARアプリケーションを開発できます。また、より手軽に始めたい場合は、「palanAR」のようなプログラミング不要のノーコードツールを利用すれば、専門知識がなくても簡単なWebARコンテンツを作成し、QRコードなどで公開することができます。自身のスキルレベルや目的に合わせて、ツールを選んで挑戦してみるのがおすすめです。

まとめ

本記事では、AR(Augmented Reality:拡張現実)について、その基本的な意味から、VRやMRといった類似技術との違い、具体的な仕組み、活用事例、そして未来の展望まで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- ARは「現実世界」を主体とし、そこにデジタル情報を「重ね合わせる」ことで現実を拡張する技術です。

- VRが「仮想世界への没入」を目指すのに対し、ARは「現実世界との繋がり」を保つ点に本質的な違いがあります。

- 現在のAR体験の多くは、特別な機器を必要とせず、手持ちの「スマートフォン」で手軽に楽しめるため、急速に普及が進んでいます。

- ARの実現方式には、GPSを利用する「ロケーションベース型」、特定の画像を認識する「マーカー型」、空間を認識する「マーカーレス型」など、複数の種類があります。

- 活用分野は、ゲームやSNSといったエンターテインメントから、Eコマース、製造、医療、教育に至るまで、極めて多岐にわたります。

- 今後は、5G通信の普及と、ARグラスのような次世代デバイスの進化により、ARはさらに高度化・日常化し、私たちの生活やビジネスのあり方を大きく変えていくと期待されています。

ARはもはや単なるSFの世界の出来事ではなく、私たちの現在、そして未来に深く関わる重要なテクノロジーです。この記事を通じてARへの理解を深め、ぜひ身近なARアプリを体験して、その面白さや可能性に触れてみてください。そこから、あなたのビジネスや生活を豊かにする新しいアイデアが生まれるかもしれません。