近年、「AR」という言葉を耳にする機会が増えました。スマートフォンアプリやゲーム、さらにはビジネスの世界でも活用が進むこの技術は、私たちの生活や働き方を大きく変える可能性を秘めています。しかし、「ARが具体的にどのような技術なのか」「よく聞くVRとは何が違うのか」を正確に説明できる人はまだ少ないかもしれません。

この記事では、AR(拡張現実)の基本的な意味から、VR(仮想現実)やMR(複合現実)といった類似技術との明確な違い、ARを実現している仕組み、そして具体的な活用事例まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。ビジネスへの導入を検討している方にも役立つよう、メリット・デメリットや開発ツールについても詳しく掘り下げていきます。

この記事を読めば、AR技術の全体像を深く理解し、その可能性を具体的にイメージできるようになるでしょう。

目次

AR(拡張現実)とは

ARは「Augmented Reality」の略語で、日本語では「拡張現実」と訳されます。まずは、このARの基本的な意味と、今日に至るまでの技術的な歩みについて詳しく見ていきましょう。

ARの基本的な意味

AR(拡張現実)とは、現実の世界に、コンピュータグラフィックス(CG)などのデジタル情報を重ねて表示することで、現実を拡張する技術のことを指します。スマートフォンのカメラやARグラスなどを通して現実世界を見ると、そこには本来存在しないはずのキャラクターや文字、図形、動画などが、あたかもその場に実在するかのように現れます。

ARの最も重要な特徴は、あくまで「現実世界」が主体であるという点です。完全に作られた仮想空間に没入するVR(仮想現実)とは異なり、ARは目の前にある現実の風景をベースにして、そこに付加的な情報を加えることで、新しい体験や価値を生み出します。

例えば、以下のような体験がARによって可能になります。

- スマートフォンのカメラを部屋にかざすと、購入を検討している家具が実物大で表示される。

- 観光地で特定の建物にカメラを向けると、その建物の歴史や解説がポップアップで表示される。

- 商品のパッケージをスキャンすると、イメージキャラクターが飛び出してきて動き出す。

- 自分の顔にカメラを向けると、リアルタイムでメイクが施されたり、動物の耳や鼻がついたりする。

これらの例から分かるように、ARは現実世界の情報を補ったり、現実をより楽しく、より便利にしたりするための技術です。重ね合わせるデジタル情報も、3Dモデルやテキスト、動画、音声、ウェブサイトへのリンクなど多岐にわたります。この技術を体験するためのデバイスとしては、現在、ほとんどの人が所有しているスマートフォンやタブレットが主流ですが、将来的にはメガネ型のARグラスやコンタクトレンズ型のデバイスが普及していくと期待されています。

ARは、私たちが世界を認識する方法そのものを変える可能性を秘めています。現実の情報とデジタルの情報がシームレスに融合することで、情報検索、学習、コミュニケーション、エンターテイメントなど、あらゆる場面でこれまでにない体験が生まれるのです。

AR技術のこれまでの歩み

現在、急速に普及しつつあるAR技術ですが、その概念や研究は決して新しいものではなく、半世紀以上にわたる長い歴史を持っています。ARがどのように生まれ、進化してきたのか、その歩みを辿ってみましょう。

【1960年代~1980年代:ARの萌芽】

ARの原点ともいえる技術は、1968年にアメリカのコンピュータ科学者であるアイバン・サザーランドが開発したヘッドマウントディスプレイ(HMD)「The Sword of Damocles(ダモクレスの剣)」にまで遡ります。これは、天井から吊るされた巨大な装置で、ワイヤーフレームで描かれた簡単な図形を現実の風景に重ねて表示するものでした。当時はまだ「AR」という言葉はありませんでしたが、現実世界に情報を付加するという基本的な概念はこの時点で生まれていました。

【1990年代:「AR」という言葉の誕生と研究の進展】

「Augmented Reality(拡張現実)」という言葉が初めて使われたのは、1990年のことでした。ボーイング社の研究者であったトーマス・コーデルが、航空機の複雑な配線作業を支援するために、作業者の視界にデジタルな配線図を重ねて表示するシステムの開発中にこの言葉を提唱したとされています。この出来事は、ARがエンターテイメントだけでなく、産業分野における実用的な技術として期待され始めたことを象徴しています。

1999年には、奈良先端科学技術大学院大学の加藤博一教授(現・同大学栄誉教授)らによって、ARコンテンツを容易に開発できるオープンソースのライブラリ「ARToolKit」が公開されました。これにより、多くの開発者や研究者がAR技術に触れる機会を得て、ARアプリケーションの開発が活発化するきっかけとなりました。

【2000年代:モバイルARへの道】

2000年代に入ると、コンピュータの性能向上と小型化が進み、PCを使ったAR研究がさらに加速します。同時に、携帯電話にカメラが搭載されるようになり、将来的にモバイルデバイスでARを実現するための基礎が築かれていきました。この頃から、マーカー(特定の図形)を認識してCGを表示するARが、イベントやプロモーションなどで試験的に使われ始めます。

【2010年代:スマートフォンの普及とARの爆発的ヒット】

AR技術が一般の人々に広く知られるようになったのは、2010年代のスマートフォンの爆発的な普及が大きな要因です。高性能なカメラ、CPU、GPS、各種センサーを搭載したスマートフォンは、ARを体験するためのデバイスとして最適でした。

そして2016年、ARの歴史における画期的な出来事が起こります。位置情報ゲーム「Pokémon GO」の登場です。このゲームは、スマートフォンのGPS機能とAR技術を組み合わせ、現実世界を歩き回ってポケモンを捕まえるという斬新な体験を提供し、世界的な社会現象を巻き起こしました。これにより、「AR」という言葉と技術は一気にお茶の間レベルの知名度を獲得しました。

また、この時期にはAppleが「ARKit」、Googleが「ARCore」といったARアプリ開発のためのプラットフォームをリリースし、開発者はより手軽に、かつ高品質なARアプリを開発できるようになりました。

【2020年代以降:ARの本格的な社会実装へ】

2020年代に入り、AR技術はさらなる進化を遂げています。スマートフォンのAR機能はより高度化し、床や壁などを認識して仮想のオブジェクトを自然に配置できるマーカーレス型ARが主流になりつつあります。

さらに、Meta社(旧Facebook)やApple、Googleといった巨大IT企業が、次世代のコンピューティングプラットフォームとしてAR/MRグラスの開発に巨額の投資を行っており、ARは「スマホの次」のデバイスとして大きな期待を寄せられています。

ビジネス分野でも、製造現場での作業支援や遠隔サポート、小売業界でのバーチャル試着、医療分野での手術支援など、その活用範囲は急速に拡大しています。5G通信の普及やAI技術との融合により、ARは今後、私たちの社会や生活に不可欠なインフラの一つになっていくと考えられます。

ARとよく似た技術との違い

ARについて理解を深める上で、しばしば混同されがちな「VR(仮想現実)」「MR(複合現実)」「SR(代替現実)」「XR(クロスリアリティ)」といった関連技術との違いを明確に把握しておくことが重要です。これらの技術は、それぞれが異なる特徴と目的を持っています。

以下の表は、各技術の主な違いをまとめたものです。

| 技術 | 現実世界との関わり | 主なデバイス | 体験の概要 |

|---|---|---|---|

| AR(拡張現実) | 現実世界に情報を重ねる | スマホ、タブレット、ARグラス | 現実の風景にキャラクターや情報が表示される |

| VR(仮想現実) | 完全にデジタルな世界に没入 | VRゴーグル(ヘッドセット) | 360度すべてが仮想空間 |

| MR(複合現実) | 現実と仮想を融合・相互作用させる | MRデバイス(HoloLensなど) | デジタルな物体が現実の机に置ける |

| SR(代替現実) | 現実を過去の映像などで置き換える | 特殊なHMDシステム | 過去の出来事を今体験しているように感じる |

| XR(クロスリアリティ) | 上記技術の総称 | 全ての関連デバイス | AR/VR/MRなどを包括する概念 |

それでは、それぞれの技術について詳しく見ていきましょう。

VR(仮想現実)との違い

ARと最もよく比較されるのがVR(Virtual Reality:仮想現実)です。

VRは、ユーザーの視界を完全に覆うヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、360度すべてがコンピュータによって作られたデジタルな世界に入り込む技術です。VR空間内では、ユーザーは現実世界から完全に切り離され、あたかもその仮想空間に実際にいるかのような没入感の高い体験ができます。

ARとVRの根本的な違いは、現実世界との関係性にあります。

- AR(拡張現実):現実世界が主役。現実の風景にデジタル情報を「付加」する。

- VR(仮想現実):仮想世界が主役。現実世界を「遮断」し、完全に異なる世界に没入する。

この違いは、使用するデバイスにも表れています。ARはスマートフォンやシースルー(透明)型のARグラスを通して、現実の風景が見える状態で使用します。一方、VRは視界を完全に覆う非透過型のVRゴーグルを使用し、現実の風景は一切見えません。

体験の目的も異なります。ARは、現実世界での行動をサポートしたり、現実の体験をより豊かにしたりするために使われます(例:ナビゲーション、情報表示)。対してVRは、現実では不可能な体験や、遠隔地の体験、危険な状況のシミュレーションなどに使われます(例:ファンタジー世界の冒険、海外旅行の疑似体験、パイロットの訓練)。

MR(複合現実)との違い

MR(Mixed Reality:複合現実)は、ARとVRの要素を併せ持ち、ARをさらに進化させた技術と位置づけられています。

MRは、現実世界と仮想世界を高度に融合(ミックス)させ、デジタル情報が現実の物体と相互に作用し合う空間を構築する技術です。

ARとMRの主な違いは、デジタル情報と現実空間とのインタラクション(相互作用)の有無にあります。

従来のARでは、デジタル情報は現実の風景に「重ねて表示」されるだけで、現実の物理的な環境を深く認識しているわけではありません。例えば、ARで表示したキャラクターは、壁や机を通り抜けてしまいます。

一方、MRでは、デバイスが現実空間の形状や奥行きをリアルタイムで正確に認識します。これにより、以下のような高度な表現が可能になります。

- デジタルなボールを投げると、現実の床で跳ね返り、現実の机の陰に隠れる。

- 仮想の絵画を現実の壁にかけると、まるで本物の絵画のように、見る角度を変えれば絵の見え方も変わる。

- 現実の自分の手で、仮想のオブジェクトを掴んだり、操作したりできる。

このように、MRではデジタルなオブジェクトが現実空間の構成要素の一つとして振る舞うため、ARよりもはるかに没入感と実在感の高い体験が可能になります。Microsoft社の「HoloLens」や、Apple社の「Vision Pro」(同社は「空間コンピュータ」と呼称)などが、MRを実現する代表的なデバイスです。ARとMRの境界は曖昧になりつつあり、高度な空間認識能力を持つARをMRと呼ぶこともあります。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality:代替現実)は、ARやVR、MRとは少し異なるアプローチをとる技術です。

SRは、過去に撮影した映像などを、現実の風景と区別がつかないようにリアルタイムで合成し、ユーザーにあたかも過去の出来事が今目の前で起きているかのように錯覚させる技術です。

その名の通り、現実の情報を「拡張(Augment)」したり、仮想空間に「没入(Virtual)」したりするのではなく、現実の一部を、過去の映像などで「代替(Substitute)」するのが特徴です。

例えば、ユーザーにヘッドマウントディスプレイを装着してもらい、今いる部屋のライブ映像を見せます。その途中で、事前に撮影しておいた「同じ部屋で別の人物が話している映像」にこっそり切り替えます。ユーザーは映像が切り替わったことに気づかず、過去の出来事を現在の出来事として認識してしまう、というような実験が行われています。

SRは、人間の知覚や記憶のメカニズムを探る心理学的な研究や、アート作品、特定のトラウマ治療など、非常に専門的な分野で研究・活用が進められている技術です。一般的な知名度はまだ低いですが、現実認識に介入するという点で非常に興味深い技術分野といえるでしょう。

XR(クロスリアリティ)との違い

XR(Cross RealityまたはExtended Reality)は、特定の技術を指す言葉ではありません。

XRは、AR、VR、MR、SRといった、現実世界と仮想世界を融合させる技術全般を包括する総称(アンブレラターム)です。

技術の進化に伴い、AR、VR、MRの境界線は曖昧になりつつあります。例えば、高度なARデバイスはMR的な機能も持ち合わせていますし、VRゴーグルの中には、カメラで捉えた現実映像に情報を重ねる「パススルー機能」を持つものもあります。

このように、個別の技術を明確に分類することが難しくなってきた背景から、これらの技術領域全体を指す便利な言葉として「XR」が使われるようになりました。 企業やメディアが、AR/VR/MR関連の市場や技術動向について語る際に、このXRという言葉を用いることが多くなっています。したがって、XRという言葉が出てきたら、「ARやVR、MRなどを含む、仮想と現実を融合する技術群のことだな」と理解しておけば問題ありません。

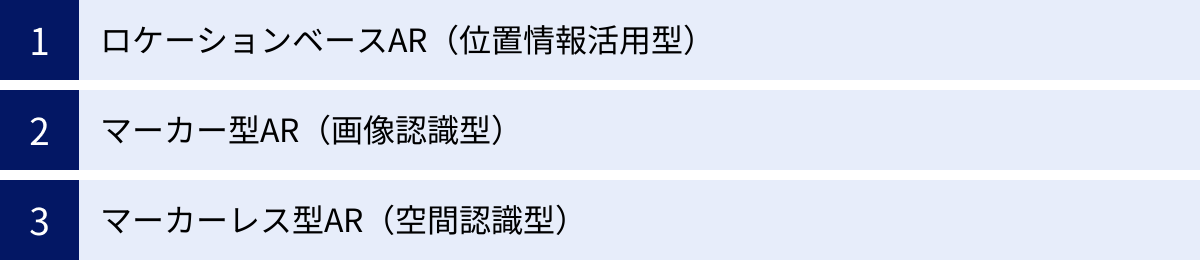

ARを実現する3つの仕組み

私たちがスマートフォンなどで手軽に体験できるARは、どのような仕組みで実現されているのでしょうか。ARの表示方式は、大きく分けて「ロケーションベースAR」「マーカー型AR」「マーカーレス型AR」の3種類に分類できます。それぞれに異なる特徴と得意分野があり、用途に応じて使い分けられています。

① ロケーションベースAR(位置情報活用型)

ロケーションベースARは、GPS(全地球測位システム)や加速度センサー、ジャイロセンサー(角速度センサー)、電子コンパスといった、スマートフォンに内蔵されているセンサーを利用してユーザーの現在位置や方角を特定し、その場所に関連付けられたデジタルコンテンツを表示する方式です。日本語では「位置情報活用型AR」とも呼ばれます。

【仕組み】

- 位置特定: スマートフォンのGPSが、ユーザーの緯度・経度情報を取得します。

- 方位・傾き検知: 電子コンパスが方角を、加速度センサーやジャイロセンサーがデバイスの傾きや向きを検知します。

- コンテンツ表示: これらのセンサー情報を総合的に判断し、「ユーザーがどこで、どの方角を、どのような角度で見ているか」を把握します。そして、あらかじめサーバー上に登録されている位置情報と照合し、該当する場所に設定されたデジタルコンテンツ(キャラクター、店舗情報、道案内の矢印など)をカメラの映像に重ねて表示します。

この方式の最大の代表例が、社会現象にもなったゲーム「Pokémon GO」です。プレイヤーが現実世界を歩くと、GPS情報と連動してゲーム内のマップ上のキャラクターも移動し、特定の場所に行くとポケモンが出現します。これはまさにロケーションベースARの仕組みを巧みに利用した例です。

【メリット】

- マーカー不要: 特定の画像やQRコードを読み取る必要がなく、屋外などの広範囲で利用できます。

- 実装の容易さ: GPSなどの標準的なセンサーを利用するため、他の方式に比べて比較的開発しやすい側面があります。

【デメリット】

- 精度の限界: GPSの精度に依存するため、数メートル程度の誤差が生じることがあります。そのため、屋内や高層ビルが密集するエリア、地下など、GPSの電波が届きにくい場所では正確に機能しない場合があります。

- 細かい位置合わせは不向き: 「このポスターの上」「この商品の真横」といった、ピンポイントでのコンテンツ表示には向きません。

【主な用途】

- 位置情報を活用したゲーム(「Pokémon GO」「ドラゴンクエストウォーク」など)

- 観光地の名所や旧跡で、その場にまつわる情報や歴史を解説するガイドアプリ

- 街中でのナビゲーションや、周辺の店舗・施設情報を表示するアプリ

② マーカー型AR(画像認識型)

マーカー型ARは、特定の画像やQRコード、イラスト、あるいは立体のオブジェクトなどを「マーカー」としてあらかじめシステムに登録しておき、デバイスのカメラがそのマーカーを認識すると、関連付けられたARコンテンツを表示する方式です。AR技術としては最も古くからある、古典的な方式の一つです。

【仕組み】

- マーカー登録: アプリ開発者は、トリガーとなる画像(商品のパッケージ、雑誌の写真、ポスターなど)をマーカーとして事前に登録します。

- マーカー認識: ユーザーがアプリを起動し、カメラをマーカーにかざします。アプリはカメラ映像の中から、登録されたマーカーの特徴点(コーナーやエッジなど)を検出します。

- コンテンツ表示: マーカーが正しく認識されると、そのマーカーの位置、傾き、大きさを基準にして、紐付けられた3Dモデルや動画などのARコンテンツをカメラ映像上に正確に重ねて表示します。マーカーを動かしたり、カメラの角度を変えたりすると、コンテンツもそれに追随して動きます。

【メリット】

- 高精度な表示: マーカーを基準にするため、コンテンツを表示する位置や角度の精度が非常に高いです。

- 直感的な操作: ユーザーは「特定のものをかざす」という分かりやすいアクションでARを体験できます。

- 特定の対象物との連携: 「この商品について詳しく知りたい」「この機械の操作方法を知りたい」といった、特定のモノに情報を紐付けたい場合に最適です。

【デメリット】

- マーカーが必須: AR体験をするためには、必ず印刷物や商品などの物理的なマーカーが必要になります。

- 認識の制約: マーカーが暗い場所にあったり、汚れていたり、一部が隠れていたりすると、正しく認識できない場合があります。

【主な用途】

- マーケティング・プロモーション: 商品パッケージや広告ポスターにかざすと、キャラクターが飛び出したり、限定動画が再生されたりするキャンペーン。

- 出版・教育: 教科書や図鑑の写真にかざすと、動物や恐竜が3Dで動き出したり、化学分子の立体構造が表示されたりする。

- 産業用途: 工場の機械の特定部分にかざすと、その部品の名称やメンテナンス手順が表示されるマニュアル。

③ マーカーレス型AR(空間認識型)

マーカーレス型ARは、その名の通りマーカーを必要とせず、カメラで捉えた現実空間そのものの特徴を認識してARコンテンツを表示する方式です。近年のAR技術の主流となっており、Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」といった開発プラットフォームも、この方式を中核技術としています。

【仕組み】

マーカーレス型ARの核心技術は「SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)」です。これは「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う」技術のことで、デバイスはカメラ映像から壁、床、テーブルといった平面や、柱の角、家具の端などの特徴点をリアルタイムで検出・追跡します。これにより、デバイスは「自分が今、3次元空間のどこにいて、周囲がどのような構造になっているか」を常に把握し続けます。

このSLAM技術のおかげで、以下のようなことが可能になります。

- 平面検出: 床やテーブルなどの水平な面、あるいは壁などの垂直な面を認識します。

- コンテンツ配置: ユーザーが認識された平面上の好きな場所をタップすると、そこにARコンテンツを配置できます。

- 環境追跡: ユーザーがスマートフォンを持って歩き回っても、ARコンテンツは最初に置いた場所に固定され続けます。まるで本当にその場に存在しているかのように見えます。

【メリット】

- 自由度の高さ: マーカーが不要なため、屋内・屋外を問わず、好きな場所にARコンテンツを配置して楽しめます。

- 没入感の高さ: ARオブジェクトが現実の空間にしっかりと固定されるため、非常にリアルで没入感の高い体験が可能です。

【デメリット】

- 高い処理能力が必要: SLAMは高度な計算をリアルタイムで行うため、デバイスのCPUやGPUに高い性能が求められます。古い機種のスマートフォンでは動作しない、あるいは動作が不安定になることがあります。

- 環境による影響: 特徴点の少ない真っ白な壁や、光沢があって反射が激しい床、暗すぎる場所などでは、空間認識の精度が落ちることがあります。

【主な用途】

- 家具・家電の試し置き: 自宅の部屋に、購入したいソファやテレビを原寸大で配置してみるシミュレーション。

- ゲーム・エンターテイメント: 現実の部屋の中をキャラクターが歩き回ったり、障害物を避けたりするゲーム。

- ナビゲーション: 空港や駅の構内で、床に進むべき方向を示す矢印を表示する。

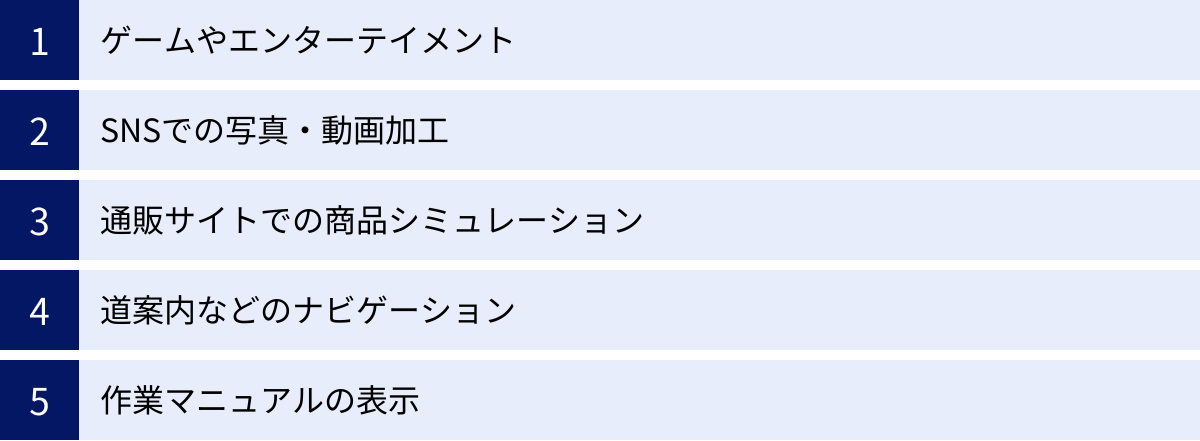

ARでできることの具体例

AR技術は、私たちの身近なエンターテイメントから専門的なビジネスの現場まで、すでに様々な分野で活用されています。ここでは、ARで具体的にどのようなことができるのか、よりイメージを深めるための具体例を5つのカテゴリに分けて紹介します。

ゲームやエンターテイメント

ARが最も広く知られるきっかけとなったのが、ゲームやエンターテイメントの分野です。現実世界を舞台にすることで、従来のゲームにはない新しい没入感と体験を生み出しています。

- 位置情報ARゲーム: ロケーションベースARの代表例である「Pokémon GO」のように、現実の地図と連動し、特定の場所を訪れることでイベントが発生したり、キャラクターと遭遇したりするゲームです。プレイヤーに外出や運動を促す効果もあり、新しいゲームの形を提示しました。

- 現実空間を利用したゲーム: マーカーレス型ARを使い、自分の部屋や公園などの現実空間をステージにして遊ぶゲームも増えています。例えば、部屋の床から敵が現れるシューティングゲームや、テーブルの上で遊ぶタワーディフェンスゲームなど、身の回りの環境がゲームの一部になる面白さがあります。

- スポーツ観戦の拡張: スタジアムでスポーツを観戦中にARグラスやスマートフォンをかざすと、特定の選手の情報(名前、ポジション、スタッツなど)がリアルタイムで表示されたり、プレイの軌跡が線で表示されたりします。これにより、観戦体験がより深く、分かりやすいものになります。

- ライブ・イベントでの演出: 音楽ライブや演劇のステージでAR技術を使うと、現実のアーティストのパフォーマンスに加えて、バーチャルなキャラクターが一緒に踊ったり、会場全体に幻想的なエフェクトをかけたりといった、物理的には不可能な演出が実現できます。

SNSでの写真・動画加工

多くの人が日常的にAR技術に触れているのが、InstagramやTikTok、SnapchatといったSNSアプリのカメラ機能です。顔認識技術とARを組み合わせた「ARフィルター」や「ARエフェクト」は、コミュニケーションをより楽しく、クリエイティブなものにしています。

- 顔認識フィルター: アプリのカメラで自分の顔を写すと、リアルタイムで動物の耳や鼻、ヒゲなどが合成されたり、派手なメイクが施されたりします。これは、アプリが顔の目・鼻・口といった特徴点を正確に検出し、その位置に合わせて3Dモデルや画像を重ねることで実現しています。ユーザーは手軽に「変身」を楽しむことができ、加工した写真や動画はSNS上で盛んに共有されます。

- 空間ARエフェクト: 顔だけでなく、カメラが捉えている空間全体にエフェクトをかける機能も人気です。例えば、部屋の中にキラキラした光の粒子を舞わせたり、床からキャラクターを出現させたりすることができます。マーカーレス型ARの技術が応用されており、SNS投稿の表現の幅を大きく広げています。

- ブランド独自のARフィルター: 企業が自社ブランドのキャラクターやロゴを使ったオリジナルのARフィルターを開発し、SNS上で提供するマーケティング手法も一般化しています。ユーザーが楽しみながらフィルターを使うことで、自然な形でブランドの認知拡大やエンゲージメント向上につながります。

通販サイトでの商品シミュレーション

オンラインショッピング(EC)の最大の課題の一つは、「実物を直接見て、触って、試すことができない」という点です。AR技術は、この課題を解決し、オンラインでの購買体験をリアルに近づける強力なツールとして注目されています。

- 家具や家電の「試し置き」: 家具や家電のECサイトで、AR機能を使えば、購入を検討している商品をスマートフォンのカメラを通して自宅の部屋に原寸大で配置できます。ソファが部屋のスペースに収まるか、テレビのサイズ感はどうか、インテリアの色と合っているかなどを、購入前にリアルに確認できます。これにより、「思っていたサイズと違った」といった購入後のミスマッチを防ぎ、顧客満足度の向上と返品率の低下に貢献します。

- アパレル・コスメの「バーチャル試着」: 自分の体にARで洋服を重ねてサイズ感やデザインを確認したり、顔にバーチャルなメイクを施して色味を試したりすることができます。また、メガネやサングラス、腕時計、アクセサリーといった小物も、わざわざ店舗に行かなくても、自分に似合うかどうかを手軽にシミュレーションできます。これにより、オンラインでも安心して商品を選べるようになり、購買意欲の促進につながります。

道案内などのナビゲーション

従来の2Dマップによるナビゲーションは、地図を読むのが苦手な人にとっては、現在地と地図上の向きを合わせるのが難しく、目的地とは逆方向に進んでしまうことも少なくありません。ARナビゲーションは、現実の風景に直接ルート情報を重ねることで、より直感的で分かりやすい道案内を実現します。

- ビジュアルナビゲーション: スマートフォンのカメラを前方の道にかざすと、進むべき方向を示す矢印やルートが、実際の道路の上に重ねて表示されます。どちらの角を曲がるべきかが一目瞭然で、迷うことがありません。特に、目的地が目の前にあるのに見つけられない、といった状況で非常に役立ちます。

- 屋内ナビゲーション: GPSの電波が届きにくい空港、大規模な駅、ショッピングモール、地下街といった複雑な屋内空間での活用が期待されています。利用者は、搭乗ゲートや乗り換えのホーム、目的の店舗まで、ARの案内に従ってスムーズに移動できます。

- 公共交通機関との連携: バス停でカメラをかざすと、次に到着するバスの路線情報や時刻表がARで表示されたり、電車の駅で特定の出口へのルートを示したりするなど、公共交通の利便性を高める応用も進んでいます。

作業マニュアルの表示

エンターテイメントやコンシューマー向けサービスだけでなく、BtoBの産業分野、特に製造、建設、物流、医療などの現場で、ARは業務効率化と安全性向上の切り札として導入が進んでいます。

- 遠隔作業支援: 現場の作業者がARグラスを装着し、その視界を遠隔地にいる熟練技術者やスーパーバイザーに共有します。熟練者は、PCやタブレットから現場の映像を見ながら、作業者の視界に直接、指示の矢印やマーカー、テキストメッセージなどをARで表示できます。これにより、まるで熟練者が隣にいるかのように、的確な指示をリアルタイムで受けることができ、出張コストの削減、トラブル解決の迅速化、技術伝承の促進につながります。

- 組み立て・メンテナンス支援: 複雑な機械の組み立てやメンテナンス作業において、ARグラスを作業者が装着すると、目の前の機器のどの部分を、どの順番で、どの工具を使って作業すべきかが、3Dアニメーションやテキストで視界に表示されます。紙のマニュアルを見たり、PC画面と現場を何度も往復したりする必要がなくなり、両手が自由な(ハンズフリー)状態で作業に集中できるため、作業効率が向上し、人的ミスを大幅に削減できます。

- ピッキング作業支援: 広大な物流倉庫で、作業員のARグラスに次にピッキングすべき商品の場所(棚の位置)、商品名、数量などが表示されます。これにより、作業員は最短ルートで効率的に商品を集めることができ、ピッキングミスも防げます。

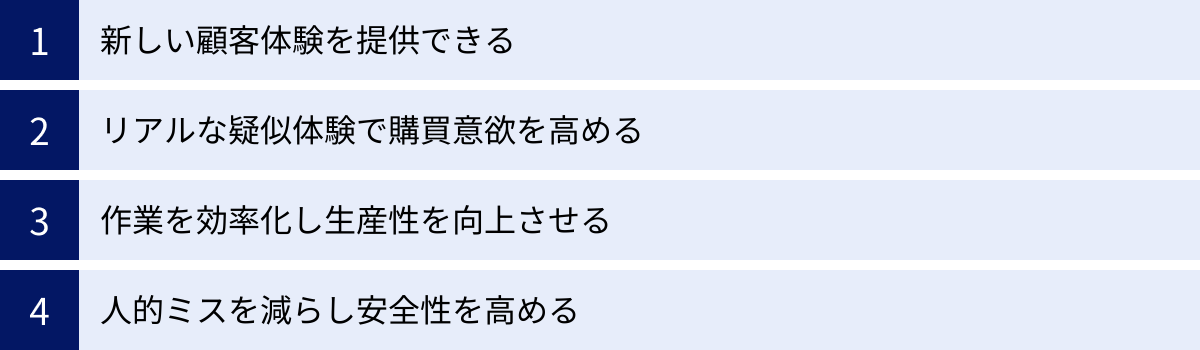

ビジネスにARを導入する4つのメリット

AR技術は単なる目新しい技術ではなく、ビジネスに具体的な価値をもたらす強力なツールとなり得ます。マーケティングから業務効率化まで、ARを導入することで企業が得られる主なメリットを4つの観点から解説します。

① 新しい顧客体験を提供できる

現代の市場はモノや情報で溢れており、単に良い製品やサービスを提供するだけでは、競合他社との差別化が難しくなっています。このような状況で重要になるのが、顧客体験(CX:Customer Experience)の向上です。ARは、これまでにないユニークで記憶に残る顧客体験を創出する上で非常に有効です。

- インパクトと話題性: 商品パッケージからキャラクターが飛び出したり、現実空間にブランドの世界観を表現したりするARコンテンツは、顧客に強い驚きと楽しさを与えます。このような「ワオ!」体験は記憶に残りやすく、ブランドへの好意的な印象を形成します。また、面白くて新しい体験はSNSで共有(シェア)されやすく、広告費をかけずに情報が拡散するバイラルマーケティング効果も期待できます。

- エンゲージメントの深化: ARは、顧客が一方的に情報を受け取るだけでなく、自ら操作して楽しむインタラクティブな体験を提供します。顧客がブランドのコンテンツに能動的に関わることで、ブランドへの愛着や親近感、すなわちエンゲージメントが深まります。例えば、好きなキャラクターと一緒にARで写真を撮れるキャンペーンは、ファンにとって特別な体験となり、ブランドとの絆を強固にします。

- ストーリーテリングの強化: ARを使えば、製品やサービスの背景にあるストーリーをより豊かに、そして魅力的に伝えることができます。例えば、ワインのラベルにスマートフォンをかざすと、生産者がブドウ畑を案内し、ワイン造りへの想いを語る動画が再生される、といった演出が可能です。これにより、顧客は製品の機能的な価値だけでなく、感情的な価値も感じ取ることができ、ブランドへのロイヤリティ向上につながります。

② リアルな疑似体験で購買意欲を高める

特にオンラインショッピング(EC)において、ARは顧客の購買決定プロセスにおける不安や迷いを解消し、コンバージョン率(購入率)を高める上で絶大な効果を発揮します。

- 「試し置き」による不安解消: 前述の通り、家具や家電などの大型商品をオンラインで購入する際、最大の懸念は「サイズが合うか」「部屋の雰囲気に合うか」という点です。ARによる試し置き機能は、これらの不安を解消するための決定打となり得ます。顧客は自宅で納得いくまでシミュレーションできるため、安心して購入ボタンを押すことができます。これにより、ECサイトのコンバージョン率向上と、購入後のミスマッチによる返品率の低下という、二重のメリットが期待できます。

- 「バーチャル試着」による自分ごと化: アパレル、コスメ、アクセサリーなど、個人の好みや身体的特徴に合うかどうかが重要な商品カテゴリーでもARは有効です。バーチャル試着を通じて、顧客は「この服は自分に似合う」「このリップの色は私の肌に合っている」といった具体的なイメージを持つことができます。この「自分ごと化」のプロセスは、商品を所有したいという欲求を直接的に刺激し、購買へと力強く後押しします。

- 情報の可視化による理解促進: 自動車や複雑な機械など、構造や機能が分かりにくい商品についても、ARは有効です。スマートフォンのカメラをかざすと、内部のエンジン構造が透けて見えたり、各機能の働きがアニメーションで表示されたりすることで、顧客は製品の特長を直感的に理解できます。これにより、製品への信頼感が高まり、購買への納得感が醸成されます。

③ 作業を効率化し生産性を向上させる

ARの活用は、マーケティングや販売といった顧客接点だけでなく、製造、物流、保守といったオペレーションの現場においても大きなメリットをもたらします。

- ハンズフリーによる作業効率の向上: ARグラスを活用すれば、作業者は両手を自由に使える状態で、必要な情報を視界に表示させることができます。例えば、組立作業中に紙のマニュアルを確認するために手を止めたり、メンテナンス中にPCと現場を往復したりする必要がなくなります。作業に中断が入らないため、集中力を維持でき、作業時間を大幅に短縮できます。

- 情報の直感的な理解: ARは、作業対象となる実物の特定箇所に、作業指示や注意点を直接重ねて表示します。これにより、「どのネジを」「どの順番で」といった指示がテキストや図面よりもはるかに直感的に理解できます。新人作業員でも、まるで熟練者が隣で指導しているかのように、迷うことなく正確に作業を進めることができ、トレーニング期間の短縮と生産性の向上につながります。

- 遠隔支援による時間とコストの削減: 現場でトラブルが発生した際、従来は専門技術者が現地に赴くまで作業がストップしていました。AR遠隔支援システムを導入すれば、現場作業員のARグラスを通して状況をリアルタイムで共有し、遠隔地から的確な指示を送れます。これにより、専門技術者の移動時間と出張コストを削減できるだけでなく、ダウンタイム(設備やシステムが停止している時間)を最小限に抑え、機会損失を防ぐことができます。

④ 人的ミスを減らし安全性を高める

ヒューマンエラーは、製品の品質低下や重大な事故につながる可能性があります。ARは、作業プロセスを標準化し、視覚的な補助を提供することで、人的ミスを未然に防ぎ、作業現場の安全性を高める上で重要な役割を果たします。

- 作業手順の標準化: ARで表示されるデジタルマニュアルは、常に最新かつ正しい手順を示します。作業者の経験や勘に頼る部分が減り、誰が作業しても同じ品質を担保しやすくなります。手順の飛ばしや勘違いといったヒューマンエラーを根本的に減らすことができます。

- 危険箇所の警告: 建設現場や工場内において、高電圧が流れている箇所や高温になる部分、頭上注意のエリアなどを、ARグラスを通じて危険を示すアイコンや警告色でハイライト表示できます。これにより、作業者が無意識のうちに危険ゾーンに近づくのを防ぎ、労働災害のリスクを低減させます。

- 医療現場での精度向上: 手術中に、患者のCTやMRIのデータを3Dモデルとして術野に重ねて表示するAR技術の研究が進んでいます。執刀医は、体内の血管や神経、腫瘍の位置を正確に把握しながら手術を進めることができるため、手術の精度を高め、患者への負担を軽減する効果が期待されています。このように、ARは人命に関わるクリティカルな現場においても、その価値を発揮し始めています。

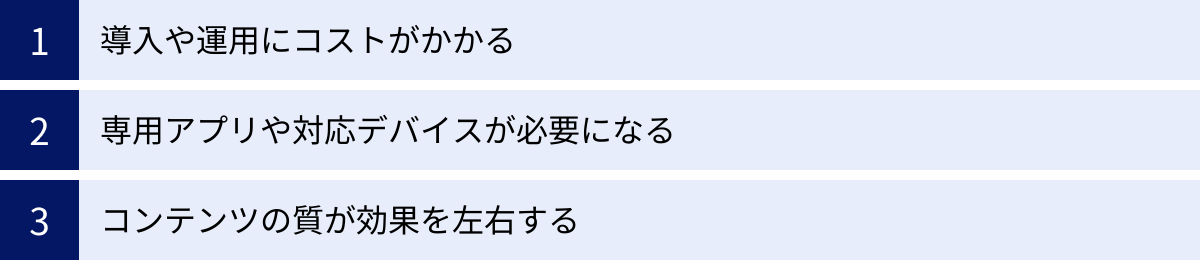

ビジネスにARを導入する際の3つのデメリット

ARはビジネスに多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたってはいくつかの課題や注意点も存在します。メリットばかりに目を向けるのではなく、デメリットも正しく理解し、対策を検討することが、AR導入を成功させるための鍵となります。

① 導入や運用にコストがかかる

ARソリューションの導入には、一定の初期投資と継続的な運用コストが必要です。これらのコストを事前に把握し、投資対効果(ROI)を慎重に見極める必要があります。

- 開発コスト: ARコンテンツやアプリケーションの開発には専門的な知識と技術が必要であり、相応のコストが発生します。コストは、開発するARの複雑さや品質によって大きく変動します。

- コンテンツ制作費: 3Dモデル、アニメーション、動画などのデジタルコンテンツの制作費用。高品質なCGを求めれば、その分コストは高くなります。

- アプリケーション開発費: ARアプリをゼロから開発する(スクラッチ開発)場合は高額になりがちです。既存のARプラットフォームやノーコード/ローコードツールを利用することで、コストを抑えることも可能です。

- 企画・設計費: 「どのようなAR体験で、何の課題を解決するのか」という企画・設計フェーズも重要であり、専門家のコンサルティング費用などが必要になる場合があります。

- デバイスコスト: スマートフォンやタブレット向けのARであれば、ユーザーが所有するデバイスを利用するため、企業側の追加コストは発生しにくいです。しかし、製造現場や医療現場で利用するARグラスやMRデバイスは、1台あたり数十万円から百万円以上するものもあり、導入する台数によっては大きな設備投資となります。

- 運用・保守コスト: ARは「作って終わり」ではありません。

- サーバー費用: ARコンテンツを配信するためのサーバーのレンタル費用や維持費。

- メンテナンス費用: OSのバージョンアップへの対応、バグ修正、セキュリティ対策など、アプリを安定して稼働させるための保守費用。

- コンテンツ更新費用: キャンペーン内容の変更や新商品情報の追加など、定期的なコンテンツの更新にもコストがかかります。

これらのコストを念頭に置き、まずはスモールスタートでPoC(概念実証)を行い、効果を検証してから本格導入へと進めるのが賢明なアプローチです。

② 専用アプリや対応デバイスが必要になる

ユーザーがARを体験する際のハードルも、考慮すべきデメリットの一つです。

- アプリインストールの壁: スマートフォンでARを体験する場合、多くは専用のアプリケーションをApp StoreやGoogle Playからダウンロードし、インストールしてもらう必要があります。ユーザーにとっては、Wi-Fi環境を探したり、スマートフォンのストレージ容量を気にしたりと、ひと手間かかる作業です。この「アプリをインストールする」という行為そのものが高いハードルとなり、多くのユーザーが体験前に離脱してしまう可能性があります。特に、一度きりのキャンペーンなどでアプリのインストールを求めるのは、ユーザーにとって負担感が大きいです。

- WebARという選択肢とその限界: このアプリインストールの壁を乗り越えるため、Webブラウザ上でARを体験できる「WebAR」という技術も普及しつつあります。ユーザーはURLにアクセスするかQRコードを読み取るだけでARを体験できるため、非常に手軽です。しかし、現状のWebARは、ネイティブアプリに比べて利用できる機能に制限があったり、動作の安定性やパフォーマンスが劣ったりする場合があります。実現したいAR体験のレベルに応じて、アプリ型とWebAR型のどちらを選択するかを慎重に検討する必要があります。

- 対応デバイスの制約: 高度なマーカーレス型ARやMR体験は、比較的新しい、高性能なスマートフォンやタブレットでなければ快適に動作しません。また、ARグラスを必要とするソリューションの場合、現時点ではデバイス自体が高価で普及も限定的であるため、対象となるユーザーや利用シーンが限られてしまいます。自社のターゲット顧客が、必要なスペックのデバイスを所有しているかどうかの事前調査も重要です。

③ コンテンツの質が効果を左右する

ARを導入すること自体が目的化してしまい、肝心のコンテンツの質がおろそかになると、期待した効果が得られないばかりか、かえってブランドイメージを損なうリスクすらあります。

- 「とりあえずAR」の失敗: 「ARが流行っているから、うちも何かやろう」といった安易な動機で導入を進めると、多くの場合失敗します。技術的な目新しさだけでユーザーが満足するのは最初のうちだけです。そのAR体験が「ユーザーにとってどのような価値があるのか」「何の課題を解決してくれるのか」という本質的な問いに対する答えがなければ、すぐに飽きられてしまいます。

- UI/UXの重要性: ARコンテンツの操作方法が分かりにくかったり、動作が不安定だったりすると、ユーザーは強いストレスを感じ、即座にアプリを閉じてしまうでしょう。直感的に操作できるユーザーインターフェース(UI)と、快適で楽しいユーザー体験(UX)の設計は、ARコンテンツの成否を分ける極めて重要な要素です。

- コンテンツクオリティの問題: 低品質な3Dモデルや粗いテクスチャのARコンテンツは、チープな印象を与え、企業のブランドイメージを毀損する可能性があります。特に、商品をリアルに見せるためのシミュレーションARなどでは、現実との乖離が大きいと、かえって顧客の不信感を招きかねません。 ユーザーに価値を提供し、ポジティブな印象を持ってもらうためには、目的に応じた適切なクオリティのコンテンツを制作することが不可欠です。

AR導入の成功は、技術そのものではなく、「その技術を使って、いかに魅力的で価値のある体験を設計できるか」にかかっているのです。

AR開発で使われる代表的なツール5選

ARアプリケーションやコンテンツを開発するためには、専門の開発プラットフォームやゲームエンジンを利用するのが一般的です。ここでは、AR開発の現場で広く使われている代表的なツールを5つ紹介します。それぞれに特徴があり、開発したいARの種類や対象とするプラットフォームによって選択肢が変わります。

① ARKit

ARKitは、Apple社が提供する、iPhoneやiPadといったiOS/iPadOSデバイス向けのARアプリケーションを開発するためのフレームワークです。iOSに深く統合されており、Apple製デバイスのハードウェア(カメラ、CPU、センサーなど)の性能を最大限に引き出すことができます。

- 提供元: Apple

- 対象プラットフォーム: iOS, iPadOS

- 主な特徴:

- 高度なSLAM技術: 高速かつ安定した空間認識(ワールドトラッキング)を実現します。

- 多彩な機能: 平面検出、画像検出、オブジェクト検出、顔追跡(フェイストラッキング)、人物のオクルージョン(ARオブジェクトが人の後ろに隠れる表現)、モーションキャプチャなど、非常に豊富な機能が標準で提供されています。

- 最新デバイスへの最適化: LiDARスキャナを搭載したiPhone ProやiPad Proでは、より高速で正確な空間認識が可能です。

- 開発言語: SwiftまたはObjective-C。

- 用途: 高品質でパフォーマンスの高い、iOSネイティブのARアプリを開発する場合の第一選択肢となります。

- 参照: Apple Developer 公式サイト

② ARCore

ARCoreは、Google社が提供するAR開発プラットフォームです。主にAndroidデバイス向けに設計されていますが、iOSにも対応しており、クロスプラットフォームでのAR開発も可能です。

- 提供元: Google

- 対象プラットフォーム: Android, iOS

- 主な特徴:

- 3つのコア技術: モーション・トラッキング(デバイスの位置と向きの追跡)、環境理解(平面や特徴点の検出)、光推定(周囲の光環境を推定し、ARオブジェクトの陰影をリアルに表現)を基本としています。

- 幅広いデバイス対応: 特定のメーカーに縛られず、様々なAndroidスマートフォンで動作します。(ただし、ARCoreに対応した機種である必要があります)

- Cloud Anchors: 複数のユーザーが同じAR空間を共有し、インタラクティブな体験を可能にする機能です。

- Geospatial API: Googleマップの3Dデータと連携し、屋外の特定の場所に高精度でARコンテンツを配置できます。

- 用途: AndroidをメインターゲットとするARアプリや、マルチプラットフォームで展開したいARアプリの開発に適しています。

- 参照: Google for Developers 公式サイト

③ Unity

Unityは、世界で最もポピュラーなゲームエンジンの一つですが、AR/VR開発の分野でも圧倒的なシェアを誇ります。ゲーム開発で培われた強力な3Dグラフィックス描画能力と、柔軟な開発環境が魅力です。

- 提供元: Unity Technologies

- 特徴:

- クロスプラットフォーム対応: 「一度書けば、どこでも動く」を理念としており、iOS, Android, Windows, macOSなど、多様なプラットフォーム向けのアプリを一つのプロジェクトからビルドできます。

- AR Foundation: Unityが提供するAR開発用のフレームワーク。ARKitとARCoreの機能を抽象化し、共通のインターフェースで両プラットフォーム向けのARアプリを効率的に開発できます。

- 豊富なアセット: Unity Asset Storeには、3Dモデル、エフェクト、開発ツールなど、AR開発に利用できる膨大な数のアセット(素材)が揃っており、開発を効率化できます。

- 開発言語: C#

- 用途: ゲームはもちろん、産業用、医療用、マーケティング用など、あらゆるジャンルのARコンテンツ開発におけるデファクトスタンダードといえるツールです。

- 参照: Unity 公式サイト

④ Unreal Engine

Unreal Engineは、Unityと並ぶ世界最高峰のゲームエンジンです。特に、写真と見紛うほどのリアルなグラフィックス表現(フォトリアリズム)に定評があり、ハイエンドなビジュアルが求められるプロジェクトで強みを発揮します。

- 提供元: Epic Games

- 特徴:

- 最高品質のグラフィックス: 建築物のビジュアライゼーションや、リアルな製品シミュレーションなど、実写に近い高品質なAR体験を構築するのに適しています。

- ブループリント: プログラミングコードを書かずに、ノードを線で繋いでいくことでゲームロジックやインタラクションを構築できる「ビジュアルスクリプティング」機能。デザイナーやアーティストも開発に参加しやすくなります。

- ARKit/ARCoreのサポート: Unityと同様に、主要なARプラットフォームをサポートしています。

- 開発言語: C++ および ブループリント

- 用途: 建築、自動車、映像制作など、ビジュアルのクオリティが最重要視される分野のARコンテンツ開発で採用されることが多いです。

- 参照: Unreal Engine 公式サイト

⑤ Vuforia

Vuforiaは、PTC社が提供するAR開発プラットフォームで、特にマーカー型の画像認識技術において長い歴史と高い評価を得ています。産業用途での利用に強みを持つのが特徴です。

- 提供元: PTC

- 特徴:

- 高精度な画像認識: マーカーの認識精度と安定性が非常に高く、厳しい環境下でも確実に動作することが求められる産業現場などで信頼されています。

- Model Targets: CADデータなどから作成した3Dモデルそのものをマーカーとして認識する高度な機能。特定の機械や製品をカメラで捉えるだけで、関連情報をAR表示できます。

- Vuforia Engine: AR開発用のコアSDK。Unityとの親和性が非常に高く、プラグインとして簡単に導入できます。

- 産業向けソリューション: 遠隔作業支援やARマニュアル作成に特化した「Vuforia Chalk」「Vuforia Expert Capture」といった製品群も提供しています。

- 用途: 製造業における作業支援、品質検査、保守メンテナンスといった産業用ARソリューションや、高精度な認識が求められるマーケティング・プロモーションに適しています。

- 参照: Vuforia (PTC) 公式サイト

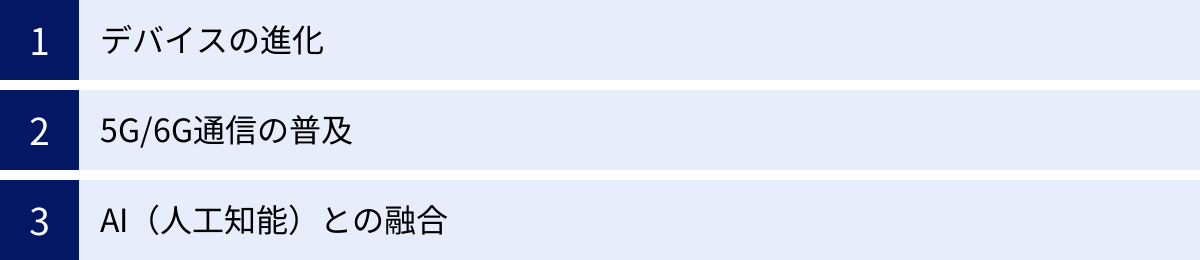

ARの市場規模と今後の将来性

AR技術は、すでに一部の先進的な活用事例に留まらず、着実に市場を拡大しており、将来的には社会や経済に不可欠な基盤技術になると予測されています。ここでは、公的な統計データや調査会社のレポートを基に、AR市場の現状と今後の展望について解説します。

【市場規模の拡大】

ARを含むXR市場は、世界的に急速な成長を遂げています。総務省が公表している「令和5年版 情報通信白書」によると、世界のXR市場(AR/VR)の規模は2022年に4兆457億円でしたが、2027年には53兆1,154億円に達すると予測されており、年平均成長率(CAGR)は67.4%という驚異的な伸びが見込まれています。

特にAR市場は、エンターテイメント分野だけでなく、製造、医療、小売、教育といった産業分野での活用が本格化することで、VR市場を上回る規模に成長すると予測する調査機関も少なくありません。スマートフォンという巨大なプラットフォームを基盤に持つARは、VRに比べてより幅広いユーザー層と多様なユースケースを獲得しやすいのが強みです。

【今後の技術的な進化】

AR市場の成長を後押しするのは、関連技術の継続的な進化です。

- デバイスの進化: 現在主流のスマートフォンに加えて、今後はより軽量でスタイリッシュ、かつ高性能なARグラスが普及していくと見られています。メガネのように日常的に装着できるデバイスが登場すれば、ARは特別な体験ではなく、常に利用できる情報インターフェースとなります。さらに長期的には、コンタクトレンズ型のARデバイスの研究も進められており、SFの世界が現実になる日も遠くないかもしれません。

- 5G/6G通信の普及: 超高速・大容量・超低遅延・多数同時接続を特徴とする次世代通信規格「5G」、そしてその先の「6G」が普及することで、AR体験は劇的に向上します。容量の大きい高品質な3Dデータや動画を、クラウドサーバーからリアルタイムでストリーミング配信できるようになります。これにより、デバイス側の処理負荷を軽減しつつ(エッジコンピューティング)、よりリッチで複雑なAR体験が可能になります。

- AI(人工知能)との融合: AI、特に画像認識や音声認識、自然言語処理といった技術とARの融合は、ARをよりインテリジェントなものへと進化させます。AIがカメラ映像から物体や人物、状況をより深く理解し、ユーザーが必要とする情報を予測して最適なタイミングで提供する、といったことが可能になります。例えば、「目の前の花の情報を知りたい」と思えば、AIが花の種類を特定し、その情報をARで表示してくれる、といった体験が当たり前になるでしょう。

【応用分野の拡大と「ミラーワールド」の出現】

将来的には、ARの応用分野はあらゆる産業、そして私たちの日常生活の隅々にまで広がっていくと考えられます。

- 産業: 遠隔作業支援やデジタルトレーニングが標準化され、生産性と安全性が飛躍的に向上します。

- 医療: ARによる手術支援や、リハビリテーション、医療教育が高度化します。

- 教育: 児童・生徒が歴史上の人物や絶滅した生物をARで目の前に出現させ、対話的に学ぶといった、没入型の学習が実現します。

- 小売・商業: バーチャル試着や商品シミュレーションが当たり前になり、オンラインとオフラインの垣根を越えた新しいショッピング体験が生まれます。

さらに、AR技術の究極的な到達点の一つとして「ミラーワールド」という概念が提唱されています。これは、現実世界全体を1対1のスケールで丸ごとデジタル空間にコピーし、常に同期し続ける3Dマップのようなものです。このミラーワールドが構築されると、ARデバイスを通じて誰もがそのデジタルツインにアクセスし、情報を書き込んだり、シミュレーションを行ったりできるようになります。ARは、この壮大なデジタル空間と現実世界とをつなぐ、最も重要なインターフェースとしての役割を担うことになります。

もちろん、プライバシーの保護や情報格差(デジタルデバイド)、セキュリティの確保など、社会全体で解決すべき課題も多く存在します。しかし、これらの課題を乗り越えた先で、ARが次世代のコンピューティングプラットフォームとして、私たちの世界の捉え方やコミュニケーションのあり方を根底から変革していくことは間違いないでしょう。

まとめ

本記事では、AR(拡張現実)について、その基本的な意味から、VRなどの類似技術との違い、実現の仕組み、具体的な活用例、ビジネスにおけるメリット・デメリット、そして今後の将来性まで、多角的な視点から詳しく解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- AR(拡張現実)とは、現実世界にデジタル情報を重ね合わせることで、現実をより便利に、より楽しく「拡張」する技術です。あくまで現実世界が主体である点がVRとの大きな違いです。

- ARの実現方式には、GPSを利用する「ロケーションベース型」、特定の画像を認識する「マーカー型」、そして空間そのものを認識する「マーカーレス型」の3つが主流です。

- ARはゲームやSNSだけでなく、ECサイトでの商品シミュレーション、ナビゲーション、製造現場での作業支援など、コンシューマー向けから産業向けまで幅広い分野で活用が進んでいます。

- ビジネスにARを導入するメリットは、①新しい顧客体験の提供、②購買意欲の向上、③作業効率化、④安全性向上など多岐にわたります。

- 一方で、①導入・運用コスト、②専用アプリなどの利用ハードル、③コンテンツの質が成果を左右するといったデメリットや課題も存在します。

- 今後のARは、デバイスの進化、5G/6G通信の普及、AIとの融合によってさらに高度化し、社会インフラの一つとして私たちの生活に不可欠な存在になっていくと予測されています。

ARはもはや未来の技術ではなく、「今、ここにある技術」です。スマートフォン一つで、誰もがその入り口に立つことができます。この記事を通じてARへの理解を深めた皆さんが、次はこの技術を使ってどのような新しい価値を生み出せるか、その可能性を想像してみてはいかがでしょうか。ARが切り拓く未来は、私たちの創造力とアイデアにかかっているのです。