近年、マーケティングやブランディングの新たな手法として「メタバース」が注目を集めています。その中でも、世界最大級のメタバース上のイベントとして知られているのが「バーチャルマーケット(Virtual Market、通称Vket)」です。この記事では、バーチャルマーケットの基本概要から、企業が出展するメリット、具体的な出展方法、費用、そして成功に導くためのポイントまで、網羅的に詳しく解説します。

バーチャル空間でのビジネス活用に関心のある企業の担当者様や、新しいマーケティング手法を模索している方にとって、必見の内容です。

目次

バーチャルマーケット(Vket)とは

バーチャルマーケットとは、一言で表すならば「メタバース空間で開催される巨大な展示即売会」です。主催はVR法人HIKKY(株式会社HIKKY)で、2018年から年に2回のペースで開催されています。参加者は、自身の分身である「アバター」を操作して、仮想空間に構築された多種多様なブースを自由に見て回り、他の参加者とコミュニケーションを取ったり、3Dアイテムや実際の商品を購入したりできます。

このイベントは、単なるデジタル上の催し物という枠を超え、世界中から多くの人々が参加する文化的なプラットフォームへと成長を遂げています。ここでは、バーチャルマーケットがどのようなイベントなのか、その核心に迫ります。

世界最大級のメタバース上のイベント

バーチャルマーケットの最大の特徴は、その圧倒的な規模感にあります。毎回、世界中から100万人を超える来場者が訪れ、仮想空間ならではの熱気と賑わいを見せます。出展者も多岐にわたり、個人の3DCGクリエイターから、国内外の有名企業までがブースを構えます。

これらのブースは、現実世界の物理的な制約を受けません。そのため、空想的でクリエイティブなデザインの店舗や、現実では再現不可能なダイナミックな商品展示が可能です。来場者は、まるでテーマパークを訪れたかのように、驚きと発見に満ちた空間を探索できます。

イベントの舞台となる「ワールド」と呼ばれる仮想空間は、毎回異なるテーマで複数用意されます。例えば、「パラリアル(パラレルとリアルを組み合わせた造語)」をコンセプトに、東京や大阪、ニューヨークといった実在の都市をモチーフにしつつ、ファンタジーの要素を加えた魅力的な世界が構築されます。これにより、来場者は単に商品を見るだけでなく、ワールドそのものを観光し、非日常的な体験を楽しむことができます。

この大規模なイベントは、新しいエンターテインメントの形であると同時に、企業にとっては新しい顧客接点やビジネスチャンスを創出する重要な場となっています。

VRChatなどのプラットフォーム上で開催

バーチャルマーケットは、主に「VRChat」というソーシャルVRプラットフォームをメイン会場として開催されます。VRChatは、ユーザーが自由にアバターやワールドを作成・アップロードでき、世界中の人々と音声や身振り手振りでコミュニケーションが取れるサービスです。高いカスタマイズ性と没入感を誇り、バーチャルマーケットの持つクリエイティブな世界観を最大限に引き出すための最適なプラットフォームと言えます。

VRChatで参加するためには、ゲーミングPCとVRヘッドセット(Meta Quest、Valve Indexなど)を用意するのが最もリッチな体験を得る方法ですが、VRヘッドセットがなくてもPC単体(デスクトップモード)で参加することも可能です。

さらに、近年ではより多くの人が手軽に参加できるよう、プラットフォームの多様化も進んでいます。

- Webブラウザ版Vket: 専用のアプリや高性能なPCがなくても、スマートフォンやPCのWebブラウザから気軽にアクセスできるバージョンです。クリックやタップで簡単に操作でき、バーチャルマーケットの雰囲気を体験する入り口として機能します。

- Vket Cloud: HIKKYが独自に開発したメタバース開発エンジンです。こちらもWebブラウザベースで動作し、アプリのインストール不要で手軽にメタバース空間にアクセスできます。企業独自のメタバース空間構築にも利用されています。

このように、コアなVRユーザーからライト層まで、幅広いユーザーがそれぞれの環境に合わせて参加できる体制が整えられている点も、バーチャルマーケットが大規模なイベントへと成長した要因の一つです。

ギネス世界記録™にも認定された実績

バーチャルマーケットの特筆すべき点として、その規模と影響力が客観的な指標で認められていることが挙げられます。特に、ギネス世界記録™に複数回認定されていることは、このイベントが世界的に見ても類を見ない存在であることを証明しています。

具体的には、以下の記録が認定されています。

| 認定内容 | 認定イベント |

|---|---|

| バーチャルリアリティマーケットイベントにおけるブースの最多数 | Virtual Market 5 |

| ソーシャルVR上の音楽ライブイベントで同時にパフォーマンスを行ったアバターの最多数 | Virtual Market 2021 |

| オンラインで公開されたアバター写真の最多枚数 | Virtual Market 2021 |

参照:株式会社HIKKY公式サイト プレスリリース

これらの記録は、単に出展者数が多いというだけでなく、バーチャルマーケットが技術的にも文化的にも先進的な取り組みを行い、メタバースの可能性を切り拓いてきた証と言えるでしょう。特に「ブースの最多数」という記録は、世界中のクリエイターや企業がこのプラットフォームに価値を見出し、積極的に参加していることの現れです。

こうした実績は、出展を検討する企業にとって、イベントの信頼性や影響力を測る上での重要な判断材料となります。

バーチャルマーケットの歴史と変遷

2018年に始まったバーチャルマーケットは、回を重ねるごとにその姿を大きく変えながら進化してきました。その歴史を振り返ることで、現在のVketがどのようにして形作られてきたのかを理解できます。

- 初期(2018年〜2019年):

当初は、VRChat内で活動する3DCGクリエイターたちが、自身が制作したアバターやアクセサリーなどを展示・販売する、同人誌即売会のようなコミュニティ主導のイベントでした。出展者も来場者も、VR文化に精通したアーリーアダプターが中心で、手作り感あふれる温かい雰囲気が特徴でした。この時期に、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を核とするVketの文化的な土台が築かれました。 - 中期(2020年〜2021年):

新型コロナウイルスのパンデミックを背景に、リアルイベントの代替としてバーチャルイベントへの注目が世界的に高まりました。この流れを受け、バーチャルマーケットにも大手企業が続々と出展を開始します。企業の参加により、イベントの規模は飛躍的に拡大し、社会的な認知度も一気に高まりました。この頃から「パラリアル」のコンセプトが登場し、現実世界と仮想世界を融合させた壮大なワールドが作られるようになります。技術的にも表現の幅が広がり、エンターテインメント性が大きく向上した時期です。 - 現在(2022年〜):

メタバースという言葉が一般化し、VketはVR/メタバース市場を牽引するリーディングイベントとしての地位を確立しました。企業出展は常態化し、単なる広告宣伝の場から、ブランドの世界観を深く体験させ、ファンとのエンゲージメントを構築する戦略的なマーケティングの場へと進化しています。Webブラウザ対応やスマートフォン対応など、参加のハードルを下げる取り組みも積極的に行われ、よりオープンで多様な人々が交流するプラットフォームへと変貌を遂げています。

このように、バーチャルマーケットはクリエイターコミュニティから始まり、社会情勢の変化を捉えながら企業を巻き込み、今や世界的な文化・経済イベントへと成長したのです。この歴史的背景を理解することは、Vketの本質を掴む上で非常に重要です。

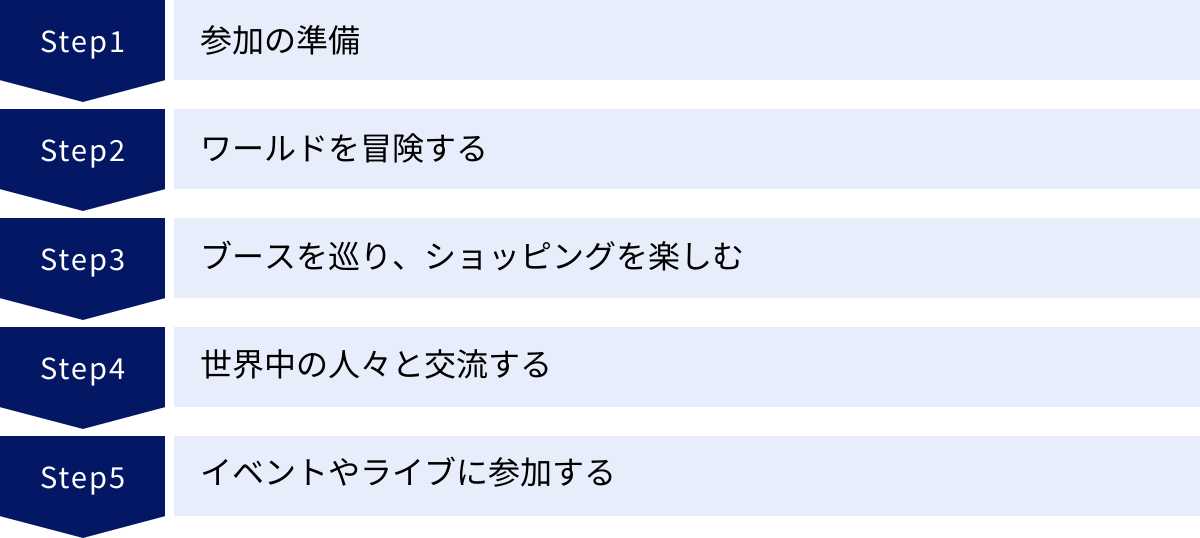

バーチャルマーケットの楽しみ方

バーチャルマーケットは、参加する立場によって全く異なる楽しみ方ができるのが魅力です。ここでは、「来場者」として楽しむ方法と、「出展者」として参加する方法の二つの側面から、その魅力を具体的に解説します。

来場者として参加する

来場者にとって、バーチャルマーケットは時間や場所の制約なく参加できる未来のテーマパークのような存在です。参加費は基本的に無料で、必要なものはインターネット環境とPC、スマートフォン、またはVRヘッドセットだけです。

① 参加の準備

まず、自分の参加したい方法を決めます。

- 最も没入感のある体験(VR参加): ゲーミングPCとVRヘッドセットを用意し、SteamからVRChatをインストールします。自分のアバターを選び、操作方法に慣れておくとスムーズです。

- 手軽な体験(PCデスクトップモード): ゲーミングPCがあれば、VRChatをインストールしてキーボードとマウスで参加できます。VRほどの没入感はありませんが、ワールドの探索やコミュニケーションは十分に楽しめます。

- 最も簡単な体験(Webブラウザ/スマホ参加): バーチャルマーケットの公式サイトにアクセスし、Webブラウザ版の会場に入場します。アプリのインストールは不要で、URLをクリックするだけで誰でもすぐに参加できます。

② ワールドを冒険する

会場に入ると、目の前には非日常的な光景が広がっています。まずは気の向くままに歩き回り、ワールドの世界観を楽しみましょう。空を飛んだり、乗り物に乗ったり、現実ではありえない移動方法で広大なマップを探索できます。美しい景色を背景に写真を撮るのも楽しみ方の一つです。

③ ブースを巡り、ショッピングを楽しむ

ワールド内には数多くのブースが点在しています。企業のブースでは、新商品の3Dモデルを手に取って眺めたり、限定のミニゲームに挑戦したりできます。クリエイターのブースでは、個性豊かなアバターやファッションアイテムが展示されており、気に入ったものがあればその場で購入できます。多くの場合、ブース内のリンクから外部のECサイト(BOOTHなど)に遷移して決済する仕組みになっています。

④ 世界中の人々と交流する

バーチャルマーケットの醍醐味は、アバターを介したコミュニケーションです。会場には世界中から人々が集まっており、身振り手振りやボイスチャットで気軽に交流できます。同じものに興味を持つ人と感想を言い合ったり、企業のブースでスタッフアバターに質問したりと、偶然の出会いが新しい発見につながります。アバターという仮の姿だからこそ、普段よりもオープンにコミュニケーションを楽しめる人も少なくありません。

⑤ イベントやライブに参加する

開催期間中は、特定の時間や場所で特別なイベントが開催されることもあります。バーチャルアーティストによる音楽ライブや、トークショー、ユーザー参加型のゲーム大会など、内容は多岐にわたります。公式サイトやSNSでイベントスケジュールをチェックし、目当てのイベントに参加するのもおすすめです。

このように、来場者はショッピング、観光、交流、イベント参加といった多様な楽しみ方を、自分のペースで自由に組み合わせることができます。

出展者として参加する

出展者にとって、バーチャルマーケットは自社の製品やブランド、クリエイションを世界中の人々に直接アピールできる絶好の機会です。出展には、主に「一般(クリエイター)出展」と「法人出展」の2種類があります。

① 一般(クリエイター)出展

主に個人の3DCGクリエイターや小規模なサークルを対象とした出展形式です。抽選や審査を経て、決められたスペースの中に自身で制作したブースを設置し、アバターや3Dモデルなどのデジタルアイテムを展示・販売します。自分の作品を多くの人に見てもらい、フィードバックを得たり、ファンと交流したりする貴重な場です。クリエイター同士の交流も活発で、新たな創作のインスピレーションを得る機会にもなります。

② 法人出展

企業が自社のブランディング、商品PR、マーケティングなどを目的として出展する形式です。一般出展よりもはるかに大規模で自由度の高いブース(あるいはワールドそのもの)を構築できます。法人出展の目的は様々で、以下のような活用が考えられます。

- ブランディング: 企業の世界観を表現した没入感のあるブースを作り、ブランドイメージを向上させる。

- 商品プロモーション: 新商品の3Dモデルを展示し、来場者が手に取ったり試着したりできる体験を提供する。

- テストマーケティング: 未発売の商品のコンセプトやデザインを先行公開し、来場者の反応を調査する。

- ECサイトへの誘導: ブース内にECサイトへのリンクを設置し、実際の商品の購入につなげる。

- ファンエンゲージメント: 社員がアバターで接客し、ユーザーと直接コミュニケーションを取ることで、ファンとの絆を深める。

- 採用活動: 企業理念や事業内容を紹介するブースを設け、採用候補者との交流の場として活用する。

出展者側は、来場者に「どのような体験を提供したいか」を考え、創造性を最大限に発揮して独自の空間を創り上げることが求められます。 後のセクションで詳しく解説しますが、企業が出展することで得られるメリットは非常に大きく、新しい時代のマーケティング活動としてその重要性を増しています。

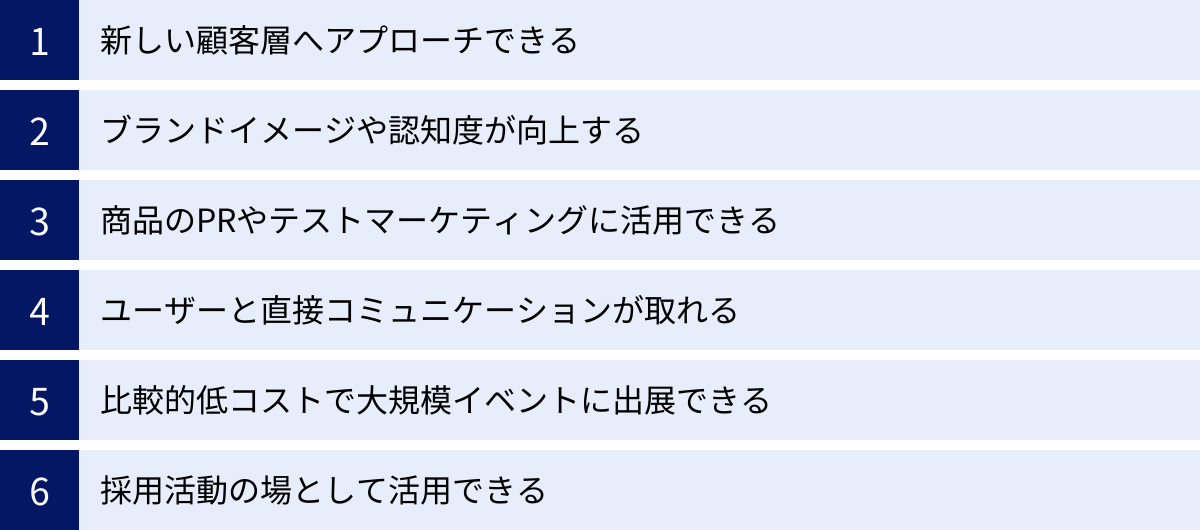

企業がバーチャルマーケットに出展する6つのメリット

物理的な制約を超えたバーチャル空間でのイベントは、企業にとって従来のマーケティング手法では得られなかった多くの利点をもたらします。ここでは、企業がバーチャルマーケットに出展することで得られる6つの主要なメリットについて、深く掘り下げていきます。

① 新しい顧客層へアプローチできる

バーチャルマーケットの来場者は、VR技術やメタバース、アニメ、ゲームといった最先端のデジタルカルチャーに高い関心を持つ層が中心です。特に、デジタルネイティブであるZ世代やアルファ世代が多く参加している点は、企業にとって大きな魅力です。

従来のマス広告やWeb広告では、なかなかリーチすることが難しかったこれらの層に対して、彼らが最も自然に活動する「メタバース」というフィールドで直接アプローチできます。彼らは新しい技術や体験に対する好奇心が旺盛で、企業の先進的な取り組みに対して好意的な反応を示す傾向があります。

例えば、自動車メーカーが若者向けの新型車をPRしたい場合を考えてみましょう。従来のテレビCMや雑誌広告だけでは、車に興味のない若者層には届きにくいかもしれません。しかし、バーチャルマーケットに実車そっくりの3Dモデルを展示し、自由に乗り込んでバーチャル空間をドライブできるような体験を提供すれば、ゲーム感覚で楽しみながら自然に車に興味を持ってもらうきっかけを作れます。

このように、これまで接点のなかった潜在顧客層に対し、ブランドや商品を「体験」という形で刷り込むことができるのは、バーチャルマーケットならではの強力なメリットです。

② ブランドイメージや認知度が向上する

バーチャルマーケットのような最先端のイベントに出展すること自体が、企業の先進性をアピールする強力なメッセージとなります。「この企業は新しいテクノロジーを積極的に活用している」「未来志向の面白い取り組みをしている」といったポジティブなイメージを、来場者や社会全体に与えることができます。

また、バーチャルマーケットは国内外のメディアから高い注目を集めるイベントです。ユニークで話題性のあるブースを企画すれば、テレビ、新聞、Webメディアなどに取り上げられる可能性も高まります。これにより、イベント参加者以外にも広く企業の取り組みを知らせることができ、費用対効果の高いPR効果が期待できます。

さらに、ブースのデザインや提供する体験を通じて、企業が持つ独自の世界観やブランドストーリーを深く伝えることが可能です。現実の店舗では物理的な制約やコストの問題で実現が難しいような、イマーシブ(没入型)なブランド体験を提供することで、来場者の心に強く印象を残し、ブランドへの愛着(エンゲージメント)を高めることができます。例えば、化粧品会社が自社ブランドのコンセプトである「自然との共生」をテーマに、幻想的な森や海の中を冒険するようなワールドを構築すれば、来場者はその世界観に没入し、ブランドのファンになるかもしれません。

③ 商品のPRやテストマーケティングに活用できる

バーチャルマーケットは、商品を効果的にPRし、市場の反応を探るための優れたプラットフォームです。

商品の魅力を直感的に伝える

3DCGで精巧に作られた商品は、来場者がアバターの手で掴んだり、360度あらゆる角度から眺めたりできます。アパレルであればアバターに試着させたり、家具であればバーチャルな部屋に配置してみたりと、実際に使用した際のイメージをリアルに体験できます。これは、写真や動画だけでは伝わらない商品の質感やサイズ感を直感的に理解してもらう上で非常に効果的です。

時間と空間を超えた商品展示

現実の店舗では展示スペースに限りがありますが、バーチャル空間なら無数の商品を展示できます。また、まだ発売されていない開発中の商品や、コンセプトモデルなども気軽に展示できます。これにより、新商品の発表会や、顧客の意見を取り入れるためのテストマーケティングの場として活用できます。

例えば、ある飲料メーカーが新しいフレーバーのジュースを発売する前に、複数の候補となるパッケージデザインをバーチャルブースに展示し、来場者に投票してもらう、といった企画が考えられます。集まったデータは、どのデザインがターゲット層に響くかを判断するための貴重な資料となります。このような市場調査を、迅速かつ低コストで、楽しみながら行えるのが大きな利点です。

④ ユーザーと直接コミュニケーションが取れる

一方的な情報発信になりがちな従来の広告とは異なり、バーチャルマーケットでは企業とユーザーが双方向でリアルタイムにコミュニケーションを取れるのが大きな特徴です。

企業の社員がスタッフアバターとしてブースに常駐し、来場者の質問に答えたり、製品の説明をしたり、あるいは単に雑談を楽しんだりすることができます。このアバターを介した対話は、物理的な対面よりも心理的なハードルが低く、ユーザーも気軽に本音を話しやすい傾向があります。

この直接的なコミュニケーションを通じて、以下のようなメリットが生まれます。

- 生の声の収集: ユーザーが製品やサービスに対して感じていること、改善してほしい点などの貴重なフィードバックを直接ヒアリングできます。

- ファンコミュニティの形成: 親密なコミュニケーションを重ねることで、ユーザーは企業に対して親近感を抱き、熱心なファンになってくれる可能性があります。

- 顧客サポート: 商品の使い方やトラブルシューティングなど、その場で疑問を解決することで、顧客満足度を高めることができます。

こうした対話の積み重ねは、顧客ロイヤルティの向上に直結します。ユーザーとの間に築かれた信頼関係は、企業にとって長期的な資産となるでしょう。

⑤ 比較的低コストで大規模イベントに出展できる

東京ビッグサイトなどで開催される大規模なリアル展示会に出展する場合、ブースの設営費、装飾費、人件費、スタッフの交通費や宿泊費、パンフレットの印刷費など、多額のコストがかかります。数百万円から数千万円の費用が必要になることも珍しくありません。

一方、バーチャルマーケットは、物理的な会場や設備が不要なため、リアル展示会と比較して出展コストを大幅に抑えられる可能性があります。もちろん、クオリティの高い3Dブースを制作するための費用はかかりますが、一度制作したデジタル資産は、他のバーチャルイベントで再利用したり、自社のWebサイトに埋め込んだりと、二次活用が可能です。

| 項目 | リアル展示会 | バーチャルマーケット |

|---|---|---|

| 会場費・ブース設営費 | 高額(物理的な資材、工事費) | 出展プラン料金(物理的な費用は不要) |

| 人件費 | 高額(多数のスタッフ、交通費、宿泊費) | 比較的低コスト(遠隔地から参加可能) |

| 装飾・配布物 | 高額(物理的な装飾、印刷費) | デジタルデータ制作費(再利用可能) |

| 来場者規模 | 数万人〜十数万人(地理的制約あり) | 100万人以上(全世界からアクセス可能) |

このように、コストを抑えながらも、リアル展示会をはるかに凌ぐ規模の来場者にアプローチできるコストパフォーマンスの高さは、多くの企業にとって魅力的なポイントです。

⑥ 採用活動の場として活用できる

バーチャルマーケットは、新しい採用チャネルとしても大きな可能性を秘めています。特に、IT、クリエイティブ、エンターテインメントといった業界に関心を持つ、デジタルリテラシーの高い若手人材と出会う絶好の機会となります。

出展ブース内にリクルーティング専用のエリアを設け、以下のような採用活動を展開できます。

- バーチャル会社説明会: 企業理念や事業内容を、動画やインタラクティブなコンテンツを用いて魅力的に紹介します。

- 社員との座談会: 若手社員がアバターで参加し、就活生の質問にフランクに答える場を設けます。仕事のやりがいや社風などを、リアルな言葉で伝えることができます。

- 選考プロセスの一部: 簡単なエントリーシートの提出や、一次面接をバーチャル空間で行うことも可能です。

こうした取り組みは、「面白くて先進的な採用活動をしている企業」として学生の間で話題になりやすく、企業の採用ブランドイメージの向上にも繋がります。従来の合同説明会では出会えなかったような、新しい価値観やスキルを持った人材を発掘する上で、非常に有効な手段と言えるでしょう。

バーチャルマーケット出展の注意点とデメリット

多くのメリットがある一方で、バーチャルマーケットへの出展にはいくつかの注意点や乗り越えるべき課題も存在します。成功を収めるためには、これらのデメリットを事前に理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

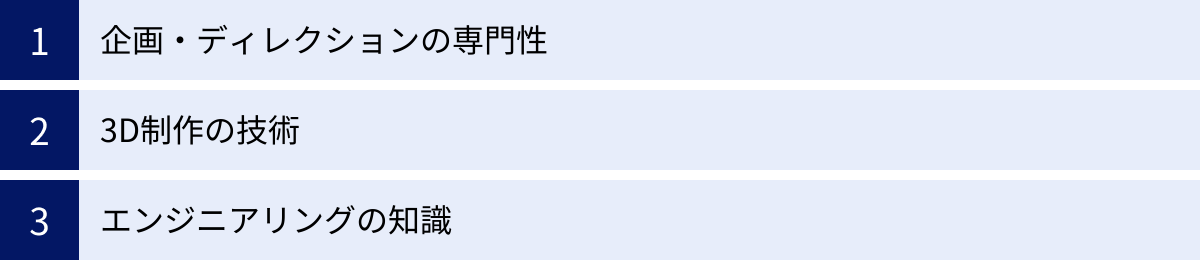

企画や3Dモデル制作に専門知識が必要になる

バーチャルマーケット出展における最大のハードルは、魅力的なバーチャルブースを構築するために高度な専門知識と技術が必要になることです。

① 企画・ディレクションの専門性

まず、メタバース空間の特性を理解した上で、「来場者にどのような体験を提供するか」という企画を立てる必要があります。単に現実の店舗を模倣するだけでは、来場者を惹きつけることはできません。バーチャルならではのインタラクティブな要素や、ゲーム性、ストーリー性などを盛り込んだ企画力が求められます。これには、メタバースの文化やユーザー行動に関する深い知見が必要です。

② 3D制作の技術

企画を形にするためには、3Dモデリングやテクスチャリング、アニメーション、ライティングといった3DCG制作のスキルが不可欠です。使用するツール(Blender, Mayaなど)の習熟はもちろん、VRChatなどのプラットフォーム上で最適に動作するよう、ポリゴン数やデータ容量を調整する技術的な知識も求められます。クオリティの高い3Dモデルを制作するには、専門の3DCGアーティストの力が必要になる場合がほとんどです。

③ エンジニアリングの知識

来場者がボタンを押すと何かが起きる、ミニゲームで遊べる、といったインタラクティブな仕掛けを実装するには、プログラミングの知識が必要になることがあります。VRChatでは「Udon」という独自のビジュアルプログラミング言語が使われるなど、プラットフォーム固有の技術への対応も求められます。

これらの専門知識をすべて自社で内製できる企業はまだ多くありません。そのため、多くの場合は外部のメタバース制作会社や専門のクリエイターに協力を依頼することになります。 その際のコミュニケーションコストや、外注費用も予算に含めて検討する必要があります。自社の目的と予算に合わせて、どこまでを内製し、どこからを外注するのか、慎重な判断が求められます。

成果を出すには来場者を楽しませる工夫が必須

バーチャルマーケットには数多くの魅力的なブースがひしめき合っており、ただ出展するだけでは、その他大勢の中に埋もれてしまいます。来場者の貴重な時間を使ってもらい、記憶に残る体験を提供するためには、「来場者を楽しませる」という視点に立った工夫が何よりも重要です。

① 「置き物」ブースからの脱却

商品を3Dモデルにして並べただけの「置き物」のようなブースは、来場者に見向きもされない可能性があります。来場者は、受動的に情報を受け取るのではなく、能動的に関われる「体験」を求めています。例えば、以下のような工夫が考えられます。

- ゲーム性: ブース内に隠されたアイテムを探す宝探しゲームや、的当てなどのミニゲームを用意する。クリアした人には限定のデジタルアイテム(アバター用のアクセサリーなど)をプレゼントする。

- インタラクティブ性: ボタンを押すと壁のデザインが変わる、巨大な商品モデルの上に乗って遊べる、アバターで試着できるなど、触って楽しめる仕掛けを多数用意する。

- ソーシャル性: 来場者同士が協力してクリアするミッションや、アバターと一緒に写真が撮れるフォトスポットを用意し、コミュニケーションを誘発する。

② ROI(投資対効果)の測定の難しさ

バーチャルマーケット出展の成果を、従来のマーケティング指標で正確に測定することは容易ではありません。Webサイトへの遷移数や、ECサイトでの売上といった直接的なコンバージョンも一つの指標ですが、それだけでは出展の価値を完全には測れません。

ブランド認知度の向上、顧客エンゲージメントの深化、SNSでの話題性(UGCの創出)といった、数値化しにくい定性的な効果をいかに評価するかという課題があります。出展前に、「今回の目的は何か(認知度向上か、リード獲得か)」を明確にし、それに合わせたKPI(Key Performance Indicator)を設定しておくことが重要です。例えば、認知度向上が目的なら、「ブース来場者数」「SNSでのハッシュタグ付き投稿数」「メディア掲載数」などをKPIに設定することが考えられます。

これらの注意点を踏まえ、十分な準備期間とリソースを確保し、明確な戦略を持って臨むことが、バーチャルマーケット出展を成功させる鍵となります。

バーチャルマーケットの出展費用

企業がバーチャルマーケットへの出展を検討する際、最も気になるのが「費用」でしょう。出展費用は、公式の出展プランを利用するか、企画・制作を外部の専門会社に依頼するかによって大きく異なります。ここでは、それぞれのケースについて解説します。

公式の出展プランと料金体系

バーチャルマーケットを主催するHIKKYは、法人向けに公式の出展プランを用意しています。これらのプランの料金は、基本的に公式サイト上では公開されておらず、「要問い合わせ」となっています。出展するワールドの規模、ブースのサイズ、提供されるサポート内容など、企業の要望に応じて個別に見積もりが出されるのが一般的です。

料金は公開されていませんが、一般的にどのような要素で費用が変動するのか、プランの種類にはどのようなものがあるのかを理解しておくことは重要です。

| プランの階層(例) | 主な内容 | 想定される費用感 |

|---|---|---|

| エントリープラン | ・テンプレート型の小規模ブース ・基本的な商品展示機能 ・ロゴやポスターの設置 |

数百万円〜 |

| スタンダードプラン | ・カスタマイズ可能な中規模ブース ・簡単なインタラクションの実装 ・3Dモデルの設置サポート |

1,000万円前後〜 |

| プレミアムプラン | ・完全オリジナルの大規模ブースまたはワールド ・複雑なインタラクションやゲームの実装 ・専任スタッフによる手厚いサポート |

数千万円〜 |

| その他オプション | ・イベント内広告 ・リアル商品とのサンプリング連携 ・インフルエンサー施策 |

別途見積もり |

※上記はあくまで一般的な相場感に基づく想定であり、実際のプラン内容や料金とは異なります。正確な情報は必ず公式サイトから問い合わせて確認してください。

費用を左右する主な要因

- ブースの規模と独創性: ブースが大きくなるほど、またデザインが複雑でオリジナル性が高くなるほど費用は上昇します。

- インタラクティブ要素の複雑さ: 単純な展示だけでなく、ミニゲームや複雑なギミックを実装する場合は、開発工数が増えるため費用が高くなります。

- 制作サポートの範囲: HIKKYや提携パートナーにどこまで制作を依頼するかによって費用が変わります。企画から3Dモデル制作、入稿まで全てを任せる場合は高額になります。

- プロモーション施策: イベント公式サイトでのバナー広告や、人気VTuberとのタイアップといった追加のプロモーション活動を行う場合、別途費用が発生します。

まずは自社の目的と予算を明確にし、HIKKYに問い合わせて、どのような出展が可能か相談することから始めましょう。

制作会社に依頼する場合の費用相場

公式の出展プランとは別に、ブースの企画や3Dモデルの制作を、外部のメタバース制作専門会社に依頼する方法もあります。この場合、「HIKKYに支払う出展料」と「制作会社に支払う制作費」の両方が必要になります。

制作会社に依頼する場合の費用は、依頼する内容によって大きく変動しますが、主な内訳は以下のようになります。

- 企画・ディレクション費: 出展目的のヒアリング、コンセプト設計、体験コンテンツの企画など。プロジェクト全体の進行管理も含まれます。費用の10%〜20%程度が目安です。

- 3Dモデル制作費: ブースの外観、内装、展示する商品モデル、ギミックなどの3Dデータ制作費用です。制作するアセットの数やクオリティ(ポリゴン数、テクスチャの解像度など)によって大きく変動します。

- インタラクション実装費: 来場者のアクションに応じて反応する仕組み(ギミック)を実装するための開発費用です。VRChatのUdonなど、専門的な知識が必要なため、高額になる傾向があります。

- プロジェクト管理費: 制作会社とのやり取りや、進捗管理にかかる費用です。

費用相場の目安

- 小規模なブース制作: 既存アセットなどを活用し、比較的シンプルな構成のブースを制作する場合。

- 相場: 100万円〜500万円程度

- 中規模なカスタムブース制作: オリジナルのデザインで、簡単なインタラクションを含むブースを制作する場合。

- 相場: 500万円〜1,500万円程度

- 大規模・ワールドレベルの制作: 企業独自の世界観を表現した広大なワールドや、複雑なゲーム要素を含む大規模なブースを制作する場合。

- 相場: 1,500万円〜数千万円以上

これらの費用は、あくまで一般的な目安です。制作するブースの要件定義をどれだけ詳細に行えるかによって、最終的な費用は大きく変わります。複数の制作会社から相見積もりを取り、実績や提案内容を比較検討することが重要です。

最終的に、バーチャルマーケットへの出展は、リアルイベントと同様、あるいはそれ以上の投資となる可能性があります。しかし、その独自性とリーチ力を考えれば、十分に検討する価値のあるマーケティング施策と言えるでしょう。

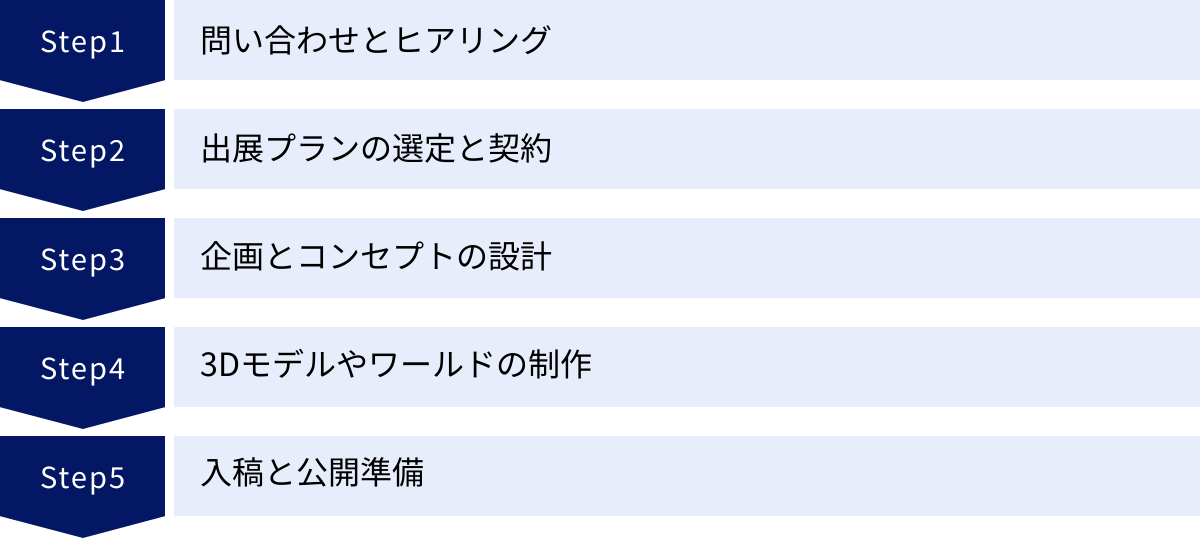

バーチャルマーケット出展までの5ステップ

企業がバーチャルマーケットへの出展を決めてから、実際にブースが公開されるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、一般的な出展までの流れを5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 問い合わせとヒアリング

すべての始まりは、バーチャルマーケット公式サイトの法人出展者向けページから問い合わせを行うことです。問い合わせフォームに必要事項を記入して送信すると、後日、主催であるHIKKYの担当者から連絡があります。

最初の打ち合わせ(ヒアリング)では、主に以下の点について確認が行われます。

- 出展の目的: なぜバーチャルマーケットに出展したいのか(ブランディング、商品PR、リード獲得、採用など)。

- ターゲット層: どのような来場者にアプローチしたいか。

- 出展のイメージ: どのようなブースや体験を想定しているか、漠然としたアイデアでも構いません。

- 予算感: どれくらいの費用を想定しているか。

- 制作体制: 自社で3Dモデル制作などが可能か、あるいは外部に委託する予定か。

このヒアリングは、自社の要望を伝え、HIKKY側から最適な提案を受けるための非常に重要なステップです。出展目的を明確に言語化し、できるだけ具体的な情報を共有することで、その後のプロセスがスムーズに進みます。

② 出展プランの選定と契約

ヒアリングの内容に基づき、HIKKYの担当者からいくつかの出展プランが提案されます。提案には、ブースの規模や設置場所、利用できる機能、サポート内容、そして概算の見積もりが含まれています。

企業側は、提案されたプランの中から、自社の目的と予算に最も合致するものを選定します。プラン内容について不明な点や、追加の要望があれば、この段階で納得がいくまで質問・交渉しましょう。例えば、「このプランでもう少しインタラクティブな要素を追加できないか」「プロモーションのオプションについて詳しく知りたい」といった具体的な相談が可能です。

出展プランと費用、契約条件に双方が合意したら、正式に出展契約を締結します。この契約をもって、バーチャルマーケットへの出展が確定し、具体的な制作フェーズへと移行します。

③ 企画とコンセプトの設計

契約後、ブースの具体的な中身を詰めていく「企画・設計」のフェーズに入ります。これは出展の成否を分ける最も重要な工程と言っても過言ではありません。HIKKYのディレクターや、外部の制作会社と連携しながら進めていきます。

このステップで行う主な作業は以下の通りです。

- コンセプトの深化: ヒアリングで共有した出展目的を、より具体的なコンセプトに落とし込みます。「来場者に何を感じてもらい、どのような行動を促したいか」という体験のゴールを明確にします。

- 体験フローの設計: 来場者がブースに入ってから出ていくまでの動線を考え、どこで何を体験するのか、一連の流れ(カスタマージャーニー)を設計します。

- コンテンツの具体化: コンセプトに基づき、展示する3Dモデル、実装するインタラクション(ミニゲーム、ギミックなど)、配布するデジタルアイテム、流す動画コンテンツなどを具体的に決定します。

- デザインコンセプトの策定: ブース全体の世界観やカラースキーム、デザインの方向性を固めます。ブランドイメージと合致しているか、ターゲット層に響くデザインかを慎重に検討します。

この段階で作成された企画書や設計図が、後の3D制作のすべての基礎となります。関係者間で密にコミュニケーションを取り、認識の齟齬がないように進めることが成功の鍵です。

④ 3Dモデルやワールドの制作

企画・設計が固まったら、いよいよ実際のバーチャル空間を構築する「制作」フェーズです。設計図を元に、3Dアーティストやエンジニアが作業を進めます。

- モデリング: BlenderやMayaといった3DCGソフトを使い、ブースの建物、内装、展示物などの形状(モデル)を作成します。

- テクスチャリング: 作成したモデルに、色や質感(テクスチャ)を貼り付け、リアルな見た目に仕上げていきます。

- ギミック実装: 設計されたインタラクティブな要素を、Udonなどのプログラミング言語を用いて実装します。

- ライティング・最適化: ブース内の照明(ライティング)を設定し、魅力的な雰囲気を演出します。同時に、VRChatなどのプラットフォームで快適に動作するよう、データ容量を軽くする「最適化」の作業も行います。

制作期間は、ブースの規模や複雑さによって数週間から数ヶ月と大きく異なります。この間、企業担当者は定期的に進捗を確認し、イメージ通りに制作が進んでいるかチェック(監修)を行います。必要に応じてフィードバックを返し、修正を依頼します。

⑤ 入稿と公開準備

制作したブースの3Dデータが完成したら、最終ステップである「入稿」と「公開準備」に進みます。

- 入稿(アップロード): 完成したデータを、HIKKYが指定する方法でバーチャルマーケットのサーバーにアップロード(入稿)します。入稿には締め切りが設けられているため、スケジュール管理が重要です。

- 動作確認: 入稿後、実際にテスト環境でブースが正しく表示されるか、ギミックが想定通りに動作するかを最終確認します。

- スタッフのトレーニング: イベント期間中にブースで接客を行うスタッフがいる場合、アバターの操作方法や接客マニュアルの共有など、事前のトレーニングを行います。

- プロモーションの準備: イベント開催に向けて、プレスリリースの配信や、SNSでの告知活動を開始します。出展内容のティザー情報を発信し、開催への期待感を高めていきます。

これらの準備がすべて完了し、イベント開催日を迎えると、ついに自社のブースが世界中の来場者に向けて公開されます。

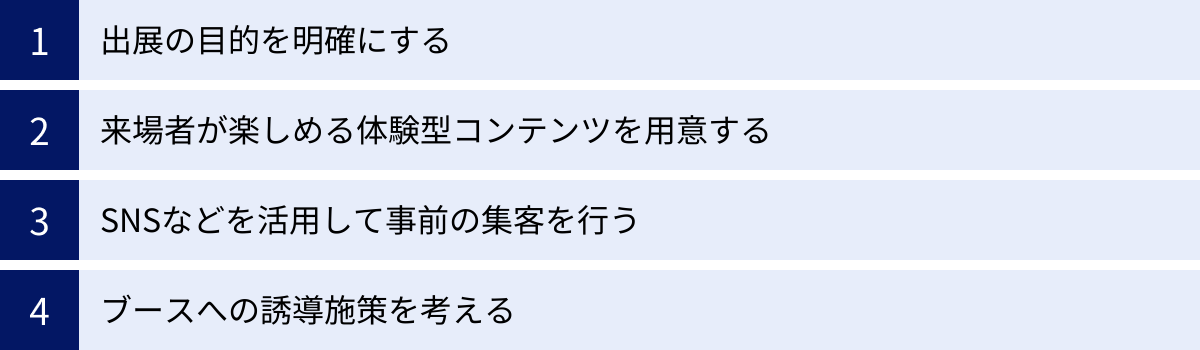

出展を成功させるための4つのポイント

バーチャルマーケットへの出展は、多大な労力とコストを要するプロジェクトです。その投資を最大限に活かし、確かな成果に繋げるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、出展を成功に導くための4つの戦略的なポイントを解説します。

① 出展の目的を明確にする

出展準備を始める前に、まず「なぜバーチャルマーケットに出展するのか?」という根本的な問いに、明確な答えを出すことが最も重要です。目的が曖昧なままでは、企画の方向性が定まらず、成果の評価もできません。

目的として考えられる具体例は以下の通りです。

| 目的のカテゴリ | 具体的な目標(KPIの例) |

|---|---|

| ブランディング | ・ブランド認知度の向上(ブース来場者数、メディア掲載数) ・ブランドイメージの向上(SNSでのポジティブな言及数) |

| プロモーション | ・新商品のPR(商品3Dモデルのインタラクション数) ・ECサイトへの送客(ブース内リンクのクリック数) |

| リード獲得 | ・見込み客リストの作成(メルマガ登録数、資料ダウンロード数) ・商談機会の創出(問い合わせ件数) |

| 顧客エンゲージメント | ・既存顧客との関係強化(ファンイベントへの参加者数) ・ユーザーコミュニティの活性化(Discordサーバーへの参加者数) |

| 採用活動 | ・母集団の形成(採用ページへのアクセス数) ・採用候補者との接触(バーチャル座談会の参加者数) |

目的を一つに絞り込む、あるいは優先順位をつけることが推奨されます。例えば、「今回は最先端の取り組みをアピールし、Z世代へのブランド認知度を向上させることが最優先」と決めれば、ブースの企画も自然と「話題性があり、SNSで拡散されやすい体験」にフォーカスされるはずです。この目的とKPIの事前設定が、プロジェクト全体の羅針盤となります。

② 来場者が楽しめる体験型コンテンツを用意する

前述の通り、来場者は単なる情報の受け手ではなく、体験の当事者になることを望んでいます。彼らを惹きつけ、ブースでの滞在時間を延ばし、ポジティブな記憶を残してもらうためには、能動的に関われる「体験型コンテンツ」が不可欠です。

体験型コンテンツのアイデア例

- ゲーム・アトラクション:

- ブース全体を迷路にし、ゴールを目指してもらう。

- 自社製品をモチーフにしたシューティングゲームやパズルゲームを設置する。

- 乗り物に乗って、ブランドの世界観を表現したコースを巡るライド型アトラクション。

- クリエイティブ・カスタマイズ:

- アバター用のTシャツやアクセサリーを、来場者が自分でデザインできるツールを用意する。

- 自社の製品(例:車、家具)の色やパーツを自由に組み合わせて、オリジナルモデルを作れるシミュレーター。

- ソーシャル・コミュニケーション:

- ブランドのキャラクターと一緒に写真が撮れるフォトブースを設置し、SNS投稿を促す。

- 複数の来場者が協力しないとクリアできない謎解きコンテンツ。

- スタッフアバターによるブースツアーや、ミニイベントの定時開催。

- 限定インセンティブ:

- ブース内のミッションをクリアした人だけに、限定のアバターやアイテムをプレゼントする。

- ブース来場者限定で、リアル商品の割引クーポンを配布する。

重要なのは、これらの体験が自社のブランドや商品と自然に結びついていることです。ただ面白いだけでなく、体験を通じてブランドの魅力や商品の特徴が伝わるような設計を心がけましょう。

③ SNSなどを活用して事前の集客を行う

バーチャルマーケットは開催期間が限られています。その短い期間に一人でも多くの来場者に自社ブースを訪れてもらうためには、イベント開催前から計画的に集客活動を行うことが極めて重要です。

効果的な事前集客のチャネル

- X (旧Twitter): Vketのユーザーコミュニティで最も活発なSNSです。公式ハッシュタグ(例:

#Vket)を付けて、ブースのコンセプトや見どころ、制作の裏側などを継続的に発信します。ティーザー画像や動画を小出しにして、期待感を煽るのが効果的です。 - プレスリリース: イベント出展の決定時、および開催直前にプレスリリースを配信し、メディアに情報を提供します。特に話題性のある企画であれば、ニュースとして取り上げてもらえる可能性が高まります。

- インフルエンサーマーケティング: Vketに詳しい人気VTuberやVRインフルエンサーに、ブースの先行体験レポートを依頼します。彼らの発信力は絶大で、多くのファンをブースに呼び込むきっかけになります。

- 自社メディア: 自社のWebサイト、オウンドメディア、メルマガ、公式SNSアカウントなどで、既存の顧客やファンに向けて出展を告知します。

これらのチャネルを組み合わせ、「あの企業のブースは面白そうだ」という評判をイベント開始前に作り出すことができれば、スタートダッシュに成功し、会期中の口コミ拡散にも繋がります。

④ ブースへの誘導施策を考える

広大なバーチャルマーケットのワールドの中で、自社のブースに気づいてもらい、足を運んでもらうための工夫も必要です。ワールドの入り口から自社ブースまでの「動線」を意識した施策を考えましょう。

ブースへの誘導アイデア

- ワールドの入り口付近でのアピール: ワールドに入ってすぐの目立つ場所に、自社ブースの方向を示す看板や広告を設置できないか、運営に相談する。(※プランによる)

- 魅力的な外観: 遠くからでも目を引くような、ユニークで巨大なオブジェクトをブースの外観に取り入れる。上空からでも認識できるようなデザインも有効です。

- 音による誘導: ブースから特徴的な音楽や効果音を流し、聴覚的に興味を引く。

- 回遊性を高める仕掛け: 他のブースと連携し、スタンプラリーのような企画を実施する。複数のブースを巡ることでインセンティブがもらえる仕組みを作り、ワールド全体の回遊を促しながら自社ブースにも立ち寄ってもらう。

- アナウンスの活用: イベント期間中、スタッフアバターがワールドの中心広場などで「〇〇ブースでイベント開催中です!」といったアナウンス(シャウト)を行い、来場者を誘導する。

これらのポイントを戦略的に実行することで、バーチャルマーケット出展の効果を最大化し、ビジネス成果に繋げることができるでしょう。

バーチャルマーケットの過去の開催実績

バーチャルマーケットは回を重ねるごとに規模と内容を拡大させ、常に新しい驚きを提供してきました。過去の開催実績を振り返ることで、このイベントの進化の軌跡と、企業がどのような取り組みを行ってきたかを知ることができます。ここでは近年の主要な開催実績を紹介します。

Vket 2023 Summer

2023年夏に開催された「バーチャルマーケット2023 Summer」は、過去最大級の盛り上がりを見せたイベントの一つです。

- 開催期間: 2023年7月15日〜30日

- テーマ: 「Connect」

- コンセプト: リアルとメタバース、企業とクリエイター、ユーザー同士など、様々な「繋がり」を創出すること。

- 企業会場: パラリアル福岡、パラリアル秋葉原、パラリアル・クリエイター・アイランド

- 来場者数: 世界中から120万人以上が来場。(参照:株式会社HIKKY公式サイト プレスリリース)

この回では、福岡と秋葉原という実在の都市を舞台にした「パラリアル」ワールドが大きな話題となりました。JR博多駅や福岡タワー、秋葉原の中央通りなどが精巧に再現され、来場者はバーチャル観光を楽しみました。

企業出展も多種多様で、航空会社がバーチャル空港で飛行機の操縦体験を提供したり、飲料メーカーが巨大な自販機の中を探検するアトラクションを用意したりと、各社が趣向を凝らしたブースを展開しました。また、リアルとの連携も特徴で、実際の福岡市や秋葉原の店舗と連動したキャンペーンも実施され、O2O(Online to Offline)の可能性を示しました。

Vket 2023 Winter

続く2023年冬の「バーチャルマーケット2023 Winter」では、さらに進化したメタバース体験が提供されました。

- 開催期間: 2023年12月2日〜17日

- テーマ: 「Next Level」

- コンセプト: これまでのVketを超える、次のレベルの体験を提供する。

- 企業会場: パラリアル渋谷・原宿、パラリアルロンドン、パラリアル沖縄

- 特徴: Webブラウザ会場にも力を入れ、より手軽な参加を促進。PC会場と遜色のないリッチな体験を目指した。

この回では、日本のポップカルチャーの発信地である渋谷・原宿に加え、初のヨーロッパの都市としてロンドンがパラリアル化されました。渋谷のスクランブル交差点やロンドンのピカデリーサーカスがバーチャル空間に現れ、世界中のユーザーを魅了しました。

企業ブースでは、AIを活用したインタラクティブな接客や、来場者の行動に応じて内容が変化するコンテンツなど、より高度な技術を用いたものが目立ち始めました。テクノロジーとエンターテインメントの融合がさらに進み、バーチャルマーケットが単なる展示会ではなく、最先端技術のショーケースとしての側面も強めていることを印象付けました。

Vket 2024 Summer

そして、本記事執筆時点で開催が予定されているのが「バーチャルマーケット2024 Summer」です。

- 開催期間: 2024年7月20日〜8月4日

- テーマ: 「Boundless」

- コンセプト: 境界や限界を超えて、無限に広がるメタバースの可能性を追求する。

- 企業会場: パラリアル・ニューヨーク、パラリアル・大阪、パラリアル・ドバイ

- 注目ポイント: 世界経済の中心地ニューヨークと、中東の未来都市ドバイが初めてパラリアル化されることが大きな注目を集めています。タイムズスクエアや道頓堀といった象徴的なランドマークが、バーチャル空間でどのように表現されるのかに期待が高まっています。(参照:株式会社HIKKY公式サイト)

この回では、これまでのアジア、ヨーロッパに続き、北米、中東へと舞台を広げることで、Vketのグローバルなプラットフォームとしての地位をさらに強固にする狙いが見えます。企業出展においても、より国際的なブランドの参加や、文化の多様性を反映したコンテンツが登場することが予想されます。

これらの開催実績は、バーチャルマーケットが常に進化し、新しい挑戦を続けていることを示しています。出展を検討する企業は、過去の事例から成功のヒントを学びつつ、次のVketでしかできない新しい体験を創造することが求められます。

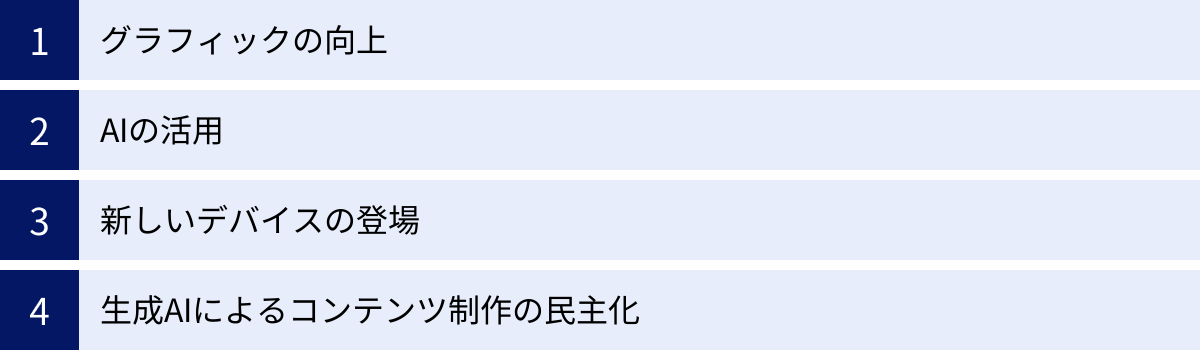

バーチャルマーケットの今後の展望

バーチャルマーケットとそれを取り巻くメタバース市場は、今まさに発展の途上にあります。テクノロジーの進化と社会の需要の変化に伴い、今後もその姿を大きく変えていくことが予想されます。ここでは、バーチャルマーケットの未来を形作るであろう二つの大きな潮流について考察します。

テクノロジーの進化と表現の拡大

バーチャルマーケットの体験の質は、それを支えるテクノロジーの進化と密接に結びついています。今後、以下のような技術革新が、Vketをさらに魅力的なものにしていくでしょう。

- グラフィックの向上: レンダリング技術の進化により、フォトリアルな風景や、より感情表現豊かなアバターが実現します。これにより、没入感は飛躍的に高まり、現実と見紛うほどのバーチャル体験が可能になるかもしれません。

- AIの活用: ブースに常駐するNPC(ノンプレイヤーキャラクター)に高度なAIが搭載され、来場者一人ひとりに合わせた自然な対話や、パーソナライズされた商品提案が可能になります。これにより、24時間無人で質の高い接客を提供できるようになります。

- 新しいデバイスの登場: 現在のVRヘッドセットよりも軽量で高性能なAR/VRグラスが普及すれば、人々はより日常的に、そして長時間メタバース空間にアクセスするようになります。これにより、Vketは特別なイベントから、日常的に訪れる「もう一つの世界」へとその役割を変えていく可能性があります。

- 生成AIによるコンテンツ制作の民主化: 3Dモデルやワールドの制作に生成AIが活用されることで、専門知識がない人でも簡単に高品質なバーチャルコンテンツを作成できるようになる未来が考えられます。これにより、クリエイターの裾野が広がり、さらに多様で独創的なブースが生まれるでしょう。

これらの技術革新は、企業が提供できるブランド体験の幅を無限に広げ、これまで想像もできなかったようなマーケティングやコミュニケーションの形を創造する土壌となります。

リアルイベントとの連携強化

バーチャルマーケットの未来を考える上で、もう一つの重要なキーワードが「リアルとの融合」です。バーチャルはリアルを代替するものではなく、相互に補完し、価値を高め合う関係へと進化していきます。

- O2O/OMOの進化: バーチャルマーケットでの体験が、リアル店舗への来店や商品購入に繋がるO2O(Online to Offline)の施策は、今後さらに洗練されていくでしょう。例えば、Vketのブースで限定クーポンを取得し、それをリアルの店舗で提示すると特典が受けられる、といった連携はより一般的になります。さらに、オンラインとオフラインを一体のものとして捉えるOMO(Online Merges with Offline)の考え方が浸透し、バーチャルでの顧客データとリアルでの購買データを連携させ、一人ひとりに最適な体験を提供するようなサービスが登場するかもしれません。

- フィジタル(Phygital)体験: 物理的な(Physical)要素とデジタルな(Digital)要素を組み合わせた「フィジタル」な体験も増えていきます。例えば、リアルのイベント会場に設置されたセンサーとVketのブースが連動し、リアル会場での来場者の動きがバーチャル空間に反映される、といった仕掛けです。

- 地域創生への貢献: パラリアルとして再現された都市と、実際の地方自治体や商店街が連携し、バーチャル観光をきっかけに実際の旅行を促すといった、地域創生の文脈での活用も期待されます。Vketが、その土地の文化や魅力を世界に発信する新たなメディアとしての役割を担うようになります。

このように、バーチャルマーケットは仮想空間の中だけで完結するのではなく、私たちのリアルな生活や経済活動とより深く結びついていくことが予想されます。企業にとっては、オンラインとオフラインを横断する一貫したブランド戦略を構築することが、今後の成功の鍵となるでしょう。

まとめ

本記事では、世界最大級のメタバースイベント「バーチャルマーケット(Vket)」について、その概要から企業の出展メリット、費用、成功のポイント、そして未来の展望までを包括的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- バーチャルマーケットは、新しい顧客層との出会いや、先進的なブランドイメージ構築、没入型の体験を通じた商品PRが可能な、極めて強力なマーケティングプラットフォームです。

- 出展を成功させるには、リアル展示会とは異なる専門知識(企画力、3DCG技術)が求められ、「来場者を楽しませる」という視点に立った体験型コンテンツの企画が不可欠です。

- 出展には相応のコストがかかりますが、その費用対効果を最大化するためには、「出展目的の明確化」「事前のSNS集客」「ブースへの誘導施策」といった戦略的な準備が欠かせません。

- テクノロジーの進化とリアルとの連携強化により、バーチャルマーケットの可能性は今後も無限に広がっていきます。

バーチャルマーケットへの出展は、単なる一過性のイベント参加ではありません。それは、来るべきメタバース時代に向けて、企業が新たな顧客との関係性を築き、ブランド価値を創造していくための、未来への投資と言えるでしょう。この記事が、皆様のメタバース戦略の一助となれば幸いです。