近年、スマートフォンやタブレットの普及に伴い、私たちの日常に急速に浸透しつつあるAR(Augmented Reality:拡張現実)技術。現実世界の風景にデジタルの情報を重ね合わせて表示することで、これまでにない新しい体験を生み出すこの技術は、ゲームやエンターテインメントの分野だけでなく、ビジネスや教育、医療の現場でも活用が広がっています。

そのAR技術を支える重要な要素の一つが、本記事で詳しく解説する「ARマーカー」です。商品パッケージやポスターにカメラをかざすと、キャラクターが飛び出してきたり、製品の紹介動画が再生されたりするのを見たことがある方も多いのではないでしょうか。あの不思議な体験を実現しているのが、まさにARマーカーなのです。

この記事では、ARマーカーの基本的な概念から、その仕組み、種類、メリット・デメリット、さらには具体的な作り方まで、初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説していきます。ARマーカーがどのように機能し、私たちの生活やビジネスにどのような可能性をもたらすのか。その全体像を掴むことで、AR技術をより深く理解し、自ら活用するための第一歩を踏み出せるはずです。

目次

ARマーカーとは

AR(拡張現実)の世界において、特定のデジタルコンテンツを現実空間に表示させるための「きっかけ」や「目印」となる画像や物体のことをARマーカーと呼びます。まずは、このARマーカーがどのようなもので、なぜ必要なのか、その基本的な概念から掘り下げていきましょう。

現実世界にデジタル情報を表示させるための目印

ARマーカーの最も重要な役割は、コンピューター(スマートフォンなど)に対して、デジタル情報を「どこに」「どのような向きで」表示すればよいかを教えるための基準点となることです。

AR技術は、カメラを通して映し出される現実世界の映像の上に、CG(コンピューターグラフィックス)や動画、テキストといったデジタル情報を重ね合わせる技術です。しかし、コンピューターは人間のように現実空間を直感的に理解することはできません。広大な現実世界のどこにでも自由にデジタル情報を表示できるわけではなく、何かしらの「手がかり」が必要になります。

その手がかりこそがARマーカーです。例えば、あなたがスマートフォンのカメラをある雑誌のページにかざしたとします。そのページにARマーカーとして特定のイラストが印刷されていれば、ARアプリはそのイラストを認識し、「このイラストの真上に、登録されている3Dキャラクターを表示せよ」と判断します。さらに、あなたがスマートフォンを動かしてイラストを見る角度を変えれば、それに合わせて3Dキャラクターの表示角度もリアルタイムで変化します。これにより、キャラクターがまるでその場に実在しているかのような、没入感の高い体験が生まれるのです。

このように、ARマーカーは、現実空間とデジタルコンテンツを結びつけるための「アンカー(錨)」や「トリガー(引き金)」のような役割を果たします。このマーカーがあるからこそ、私たちは意図した場所に、意図した形でARコンテンツを正確に表示させることができます。

ARマーカーはなぜ「目印」として機能するのか?

では、なぜ特定の画像が「目印」として機能するのでしょうか。その背景には、画像認識技術があります。ARアプリは、カメラが捉えた映像の中から、あらかじめデータベースに登録されているマーカー画像の特徴を探し出します。

画像の特徴とは、例えば以下のようなものです。

- コーナー(角): 線と線が交わる点

- エッジ(輪郭): 色や明るさが急に変わる境界線

- ブロブ: 特定の色や明るさを持つ塊

ARアプリは、マーカー画像に含まれるこれらの「特徴点」のパターンや配置を記憶しています。そして、カメラ映像の中に同じパターンを持つ領域を見つけると、「マーカーを認識した」と判断します。このプロセスは、私たちが人の顔を見て「これは〇〇さんだ」と認識するのに似ています。私たちは目や鼻、口の形や配置といった特徴から個人を識別しますが、コンピューターは画像の特徴点のパターンからマーカーを識別するのです。

この仕組みにより、単なるイラストや写真、企業のロゴマークなどが、ARコンテンツを起動させるための特別な「鍵」として機能します。

具体的な利用シーン

ARマーカーは、すでに私たちの身の回りのさまざまなシーンで活用されています。

- 商品のパッケージ: お菓子の箱や飲料のラベルをARマーカーにし、スマートフォンをかざすとキャラクターが登場してゲームができたり、キャンペーン情報が表示されたりします。これにより、購買体験に付加価値を与え、顧客エンゲージメントを高めます。

- 印刷物: 雑誌の広告ページ、ポスター、チラシ、名刺などをマーカーにすることで、紙面だけでは伝えきれない情報を動画や3Dモデルで補足できます。例えば、不動産のチラシに掲載された間取り図をマーカーにして、部屋の3Dモデルを立体的に表示させるといった活用が考えられます。

- イベント・施設: イベント会場の看板や、博物館の展示品の説明パネルをマーカーにすることで、来場者限定の特別コンテンツや、より詳細な解説を提供できます。スタンプラリー形式で、各所に設置されたマーカーを巡る企画も人気です。

これらの例からも分かるように、ARマーカーは既存の物理的な媒体に新たな価値を付与し、ユーザーに対してより豊かでインタラクティブな情報体験を提供するための強力なツールです。ARマーカーは、現実とデジタルの世界をシームレスに繋ぐための、最もシンプルで効果的なインターフェースの一つと言えるでしょう。

ARマーカーとマーカーレスARの違い

AR技術には、大きく分けて「マーカー方式」と「マーカーレス方式」の2つの主要なアプローチが存在します。ARマーカーを使用するのが前者、使用しないのが後者です。両者はARコンテンツを表示する仕組みや得意なこと、開発の難易度が異なるため、目的や用途に応じて適切に使い分けることが重要です。

ここでは、ARマーカーとマーカーレスARの主な違いを「マーカーの有無」「コンテンツを表示させる場所」「開発の難易度」という3つの観点から詳しく解説します。

| 比較項目 | ARマーカー (マーカー方式) | マーカーレスAR (マーカーレス方式) |

|---|---|---|

| マーカーの有無 | 必要 (画像、QRコード、3Dオブジェクトなど) | 不要 |

| コンテンツ表示場所 | マーカーが設置された特定の場所 | ユーザーが選択した任意の平面 (床、壁、テーブルなど) |

| 主な技術 | 画像認識、特徴点マッチング | SLAM (空間認識)、平面検出、GPS、センサー |

| 開発の難易度 | 比較的低い・低コスト | 比較的高い・高コストになる傾向 |

| 主な用途 | 商品プロモーション、印刷物との連携、イベント | 家具の試し置き、ナビゲーション、ARゲーム |

マーカーの有無

最も根本的な違いは、その名の通りARマーカーという物理的な「目印」を必要とするかどうかです。

- ARマーカー (マーカー方式)

ARマーカー方式は、前述の通り、特定の画像や物体をカメラで認識させることでARコンテンツを起動させます。この方式の根幹にあるのは画像認識技術です。あらかじめ登録されたマーカーのパターンと、カメラに映る映像を照合し、一致した場合にコンテンツを表示します。つまり、体験の「引き金」となるマーカーが必ず存在します。 - マーカーレスAR (マーカーレス方式)

一方、マーカーレスARは特定のマーカーを必要としません。代わりに、SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) と呼ばれる技術を用いて、現実空間そのものを認識します。SLAM技術は、スマートフォンのカメラやセンサー(ジャイロスコープ、加速度センサーなど)からの情報をリアルタイムで解析し、「自分が今どこにいるか(自己位置推定)」と「周囲がどのような環境か(環境地図作成)」を同時に行います。

これにより、床や壁、テーブルといった水平・垂直な平面を検出し、その空間の構造を把握できます。ユーザーは検出された平面上の好きな場所をタップするだけで、ARオブジェクトを配置できます。マーカーという物理的な制約から解放されるため、より自由なAR体験が可能になります。

コンテンツを表示させる場所

マーカーの有無は、ARコンテンツをどこに表示できるかという点に直接的な影響を与えます。

- ARマーカー (マーカー方式)

コンテンツが表示される場所は、マーカーが設置されている場所に限定されます。コンテンツは常にマーカーを基準にして表示され、マーカーの位置や向きに追従します。例えば、雑誌の上のマーカーに表示された3Dモデルは、その雑誌を動かせば一緒に動きますし、雑誌を傾ければ3Dモデルも同じように傾きます。

この特性は、特定の「モノ」や「場所」に情報を強く紐付けたい場合に非常に有効です。商品パッケージにかざすことで、その商品に関する情報だけを表示させるといった、コンテキスト(文脈)に沿った体験を提供することに長けています。 - マーカーレスAR (マーカーレス方式)

マーカーレスARでは、ユーザーが現実空間の好きな場所(平面)にコンテンツを配置できます。例えば、家具の試し置きアプリを考えてみましょう。ユーザーは自宅のリビングでアプリを起動し、スマートフォンのカメラで床を認識させます。すると、画面上に「ここに配置できます」というガイドが表示され、好きな場所をタップすると、実物大のソファやテーブルの3Dモデルが出現します。ユーザーは自由にそのAR家具を動かしたり、回転させたりして、部屋の雰囲気やサイズ感に合うかどうかを確認できます。

このように、マーカーレスARは、特定の場所に縛られない、より汎用性の高いAR体験の提供に適しています。

開発の難易度

開発のしやすさやコストも、両者を選択する上で重要な判断基準となります。

- ARマーカー (マーカー方式)

マーカー方式は、技術的に成熟しており、開発環境も整っています。特に近年では、プログラミングの知識がなくてもWebブラウザ上で簡単にARを作成できるクラウドサービスが多数登場しています。これらのツールを使えば、マーカーにしたい画像と表示したいコンテンツ(動画や3Dモデル)をアップロードするだけで、短期間かつ比較的低コストでAR施策を実装できます。既存の印刷物などをマーカーとして流用できるため、物理的なコストを抑えやすいのもメリットです。 - マーカーレスAR (マーカーレス方式)

マーカーレスAR、特にSLAM技術を基盤とするものは、高度な空間認識アルゴリズムやセンサーフュージョン(複数のセンサー情報を統合する技術)を必要とするため、開発の難易度はマーカー方式に比べて高くなる傾向があります。ゼロから開発する場合はもちろん、既存のライブラリ(ARKitやARCoreなど)を利用する場合でも、3D空間に関する専門的な知識が求められる場面が多くなります。そのため、開発期間やコストもマーカー方式より大きくなるのが一般的です。また、安定した動作には比較的新しい高性能なデバイスが要求されることもあります。

まとめると、ARマーカーは「特定のモノ・場所」に紐づく体験を「手軽に」実現したい場合に、マーカーレスARは「自由な場所」で没入感の高い体験を「本格的に」提供したい場合に適していると言えます。どちらか一方が優れているというわけではなく、実現したいAR体験の目的やターゲット、予算に応じて、最適な方式を選択することが成功の鍵となります。

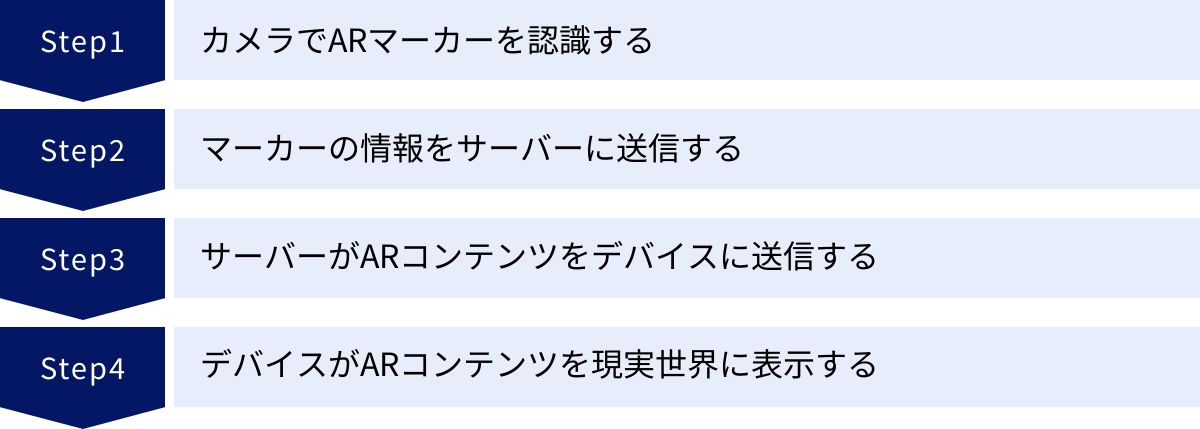

ARマーカーが表示される仕組み4ステップ

私たちがスマートフォンをARマーカーにかざした瞬間から、画面にリッチなARコンテンツが表示されるまで、その裏側では一連のプロセスが瞬時に実行されています。この魔法のような体験は、デバイス、サーバー、そして画像認識技術が連携することで成り立っています。ここでは、その仕組みを大きく4つのステップに分けて、分かりやすく解説していきます。

①:カメラでARマーカーを認識する

すべてのAR体験は、ここから始まります。ユーザーがAR機能を搭載したアプリを起動し、スマートフォンのカメラを現実世界に向けると、アプリはカメラが捉えている映像をリアルタイムで解析し始めます。

このステップの核心は、映像の中からARマーカーとして登録されている特定のパターンを見つけ出す「画像認識」のプロセスです。

- 映像のキャプチャ: スマートフォンのカメラが、1秒間に何十回という頻度で現実世界の風景を静止画(フレーム)として取り込みます。

- 特徴点の抽出: アプリは取り込んだ各フレームから、画像の特徴となる点(コーナー、エッジ、色のコントラストが強い部分など)を大量に抽出します。これは、画像の中から目印となる部分を探し出す作業です。

- パターンの照合: 次に、抽出された特徴点のパターンを、アプリの内部やサーバーのデータベースにあらかじめ登録されている「正解」のマーカー画像の特徴点パターンと比較します。

- マーカーの特定: 映像内の特徴点パターンと、登録されているマーカーのパターンが一致すると、アプリは「マーカーを発見した」と判断します。同時に、マーカーがカメラに対してどの位置に、どの角度で、どれくらいの大きさで見えているかを精密に計算します。この位置・姿勢情報が、後のステップでARコンテンツを正しく表示するための基礎となります。

この認識プロセスは非常に高速に行われるため、ユーザーはカメラをかざすだけで、ほぼ遅延なく次のステップに進むことができます。

②:マーカーの情報をサーバーに送信する

マーカーが無事に認識されると、次はそのマーカーが「どのARコンテンツを呼び出すべきか」を特定するための情報をやり取りするフェーズに移ります。多くの場合、この通信はインターネットを介して行われます。

- 識別情報の送信: アプリは、認識したマーカーに紐づけられた一意の識別情報(ID)を生成または取得します。そして、このIDをインターネット経由で、ARコンテンツを管理しているクラウドサーバーに送信します。

- 位置・姿勢情報の送信(任意): アプリケーションによっては、マーカーのIDだけでなく、前ステップで計算したマーカーの位置や姿勢に関する情報も併せてサーバーに送る場合があります。

なぜサーバーと通信する必要があるのでしょうか。主な理由は2つあります。

- コンテンツ管理の効率化: 3Dモデルや動画といったARコンテンツは、データサイズが大きくなりがちです。これらのデータをすべてアプリ内に含めてしまうと、アプリ自体の容量が非常に大きくなり、ユーザーがダウンロードするのをためらってしまう可能性があります。サーバー上でコンテンツを管理すれば、アプリは軽量なまま保ち、必要な時に必要なデータだけをダウンロードできます。また、コンテンツの追加や更新も、サーバー上のデータを変更するだけで済むため、運用が非常に楽になります。

- 多様なコンテンツへの対応: 1つのマーカーに対して、表示するコンテンツを時間帯やユーザーの属性によって変えるといった、動的な制御もサーバーを介すことで容易になります。

もちろん、すべてのARアプリがサーバー通信を必須とするわけではありません。コンテンツが単純で数が少ない場合は、アプリ内にすべてのデータを含めてオフラインで完結させることも可能です。

③:サーバーがARコンテンツをデバイスに送信する

サーバーは、デバイスから送られてきたマーカーのIDを受け取ると、すぐに対応する処理を開始します。

- データベースの検索: サーバーは、受信したIDをキーにして、自身のデータベースを検索します。このデータベースには、様々なマーカーIDと、それぞれに対応するARコンテンツ(3Dモデルのデータ、動画ファイル、画像、音声ファイルなど)が紐付けられて保存されています。

- コンテンツの選定: IDに一致するARコンテンツが見つかると、サーバーはそのデータを応答として準備します。

- データの送信: 準備されたARコンテンツのデータが、インターネットを通じてユーザーのデバイス(スマートフォン)へと送信されます。

この通信は、ユーザーができるだけ待たされることのないよう、高速に行われる必要があります。そのため、コンテンツのデータサイズを最適化したり、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を利用して効率的に配信したりする工夫がなされています。

④:デバイスがARコンテンツを現実世界に表示する

デバイスがサーバーからARコンテンツのデータを受信すると、いよいよ最後のステップ、表示のフェーズです。ここで、AR体験の品質を決定づける重要な処理が行われます。

- データの展開: 受信したコンテンツデータ(例えば、圧縮された3Dモデルファイルなど)をデバイスのメモリ上で展開し、表示できる状態にします。

- レンダリング(描画): アプリは、展開したARコンテンツ(3Dモデルなど)を、ステップ①で取得したマーカーの位置・姿勢情報に基づいて、カメラが映し出す現実の映像の上に正確に重ね合わせて描画します。

- リアルタイムトラッキング: ここがARの没入感を高める上で最も重要な部分です。 ユーザーがスマートフォンを動かすと、カメラに映るマーカーの見え方も刻一刻と変化します。アプリは、このマーカーの変化(移動、回転、拡大・縮小)を常に追跡(トラッキング)し続けます。そして、その変化に合わせて、重ねて表示しているARコンテンツの位置、向き、大きさを1秒間に30~60回という高頻度で更新します。

この高速なトラッキングと再描画のループにより、ARコンテンツはマーカーに「貼り付いている」かのように見え、ユーザーがどの角度から見ても、まるでその場に物理的に存在しているかのような感覚(実在感)を生み出します。

以上、①認識 → ②送信 → ③受信 → ④表示という4つのステップが連携し、シームレスに実行されることで、私たちは手軽にARマーカーによる豊かな拡張現実体験を楽しむことができるのです。

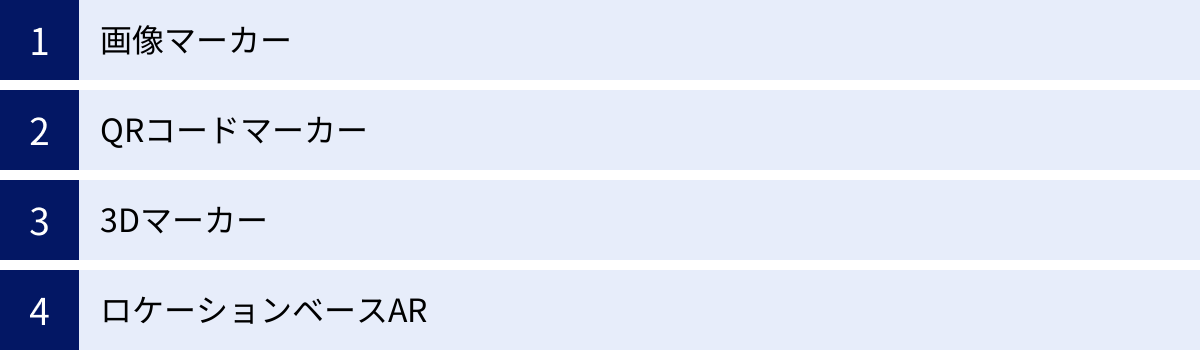

ARマーカーの種類

ARマーカーと一言で言っても、その形状や認識の仕組みによっていくつかの種類に分類されます。それぞれに特徴があり、実現したいAR体験の内容や目的に応じて最適なマーカーを選択することが重要です。ここでは、代表的なARマーカーの種類を4つ紹介し、それぞれの特性や用途について解説します。

画像マーカー

画像マーカーは、最も一般的で広く利用されているタイプのARマーカーです。写真、イラスト、企業のロゴ、雑誌のページ、商品のパッケージなど、特徴のある平面的な画像であれば、基本的に何でもマーカーとして使用できます。

- 仕組み:

前述の通り、画像認識技術を用いて機能します。マーカーとして登録する画像の「特徴点(コーナー、エッジなど)」のパターンを抽出し、データベースに保存します。ARアプリはカメラ映像の中からこの特徴点パターンと一致するものを探し出し、コンテンツを表示します。 - 特徴・メリット:

- デザインの自由度が高い: QRコードのように決まった形がなく、オリジナルのデザインをそのままマーカーとして活用できます。ブランドイメージを損なうことなく、自然な形でAR体験を組み込むことが可能です。

- 既存の媒体を流用可能: すでに存在するポスター、チラシ、名刺、製品パッケージなどをそのままマーカーにできるため、新たにマーカーを印刷・配布するコストや手間を削減できます。

- 注意点・デメリット:

- 認識に適したデザインが必要: デザインの自由度は高いものの、コンピューターが認識しやすい画像でなければなりません。コントラストが低い、単色ベタ塗り、単純な幾何学模様、細かいパターンが繰り返される画像などは、特徴点が少なく認識精度が低下する傾向があります。逆に、複雑すぎず、適度に特徴点を含み、非対称で、コントラストがはっきりした画像がマーカーとして適しています。

- 利用シーン: 商品プロモーション、雑誌や書籍の付加価値向上、インタラクティブな広告、教育教材など、非常に幅広い分野で活用されています。

QRコードマーカー

QRコードをARマーカーとして利用する方式です。私たちにとって非常になじみ深いこの二次元コードも、ARの世界では強力なマーカーとして機能します。

- 仕組み:

QRコード自体が、高精度な認識を前提として設計されたパターンであるため、画像マーカーに比べて非常に高速かつ正確に認識できます。カメラをかざすと、アプリは即座にQRコードを検出し、紐付けられたARコンテンツを表示します。 - 特徴・メリット:

- 高い認識精度と速度: 白黒のセルが明確に配置されているため、照明が暗い場所や、多少汚れていたり、角度がついていたりしても安定して認識できます。

- WebARとの親和性: QRコードにはURL情報を含めることができます。これを活用し、ユーザーがスマートフォンの標準カメラアプリでQRコードを読み取ると、特定のWebページが開き、そこでアプリのインストール不要でAR体験が始まる(WebAR)という、非常にスムーズな導線を設計できます。

- 注意点・デメリット:

- デザインの制約: QRコードは規格化されたデザインであるため、画像マーカーほどデザインの自由度はありません。クリエイティブな表現やブランドイメージとの調和が難しい場合があります。(近年では、中央にロゴなどを配置できるデザインQRコードも存在します)

- 利用シーン: WebARへの誘導、キャンペーンサイトへのアクセス、イベントでの受付や情報提供など、ユーザーを素早く特定のAR体験やWebページに誘導したい場合に特に有効です。

3Dマーカー

平面的な画像ではなく、立体的なオブジェクトそのものをマーカーとして認識するのが3Dマーカー(オブジェクトトラッキング)です。

- 仕組み:

事前に、マーカーとしたい立体の3DスキャンデータやCADデータを用意します。ARアプリは、この3Dモデルデータと、カメラに映る現実の物体の形状を照合します。物体の輪郭や表面のテクスチャなど、三次元的な特徴を認識することで、特定のオブジェクトを識別します。 - 特徴・メリット:

- 直感的な体験: 特定の製品や彫刻、おもちゃなどに直接デジタル情報を重ね合わせることができます。例えば、工業製品の3Dマーカーにメンテナンス手順をARで表示したり、フィギュアにエフェクトを重ねて表示したりするなど、非常に直感的で没入感の高い体験を創出できます。

- マーカーの設置が不要: 対象物そのものがマーカーとなるため、別途シールを貼ったり印刷したりする必要がありません。

- 注意点・デメリット:

- 開発の難易度が高い: 3Dスキャンデータの準備や、高度な3D認識技術が必要となるため、画像マーカーに比べて開発のハードルやコストは高くなります。

- 認識対象の制約: 認識対象となるオブジェクトは、ある程度複雑で特徴的な形状をしている必要があります。単純な球体や、左右対称すぎる形状のものは認識が難しい場合があります。

- 利用シーン: 工場での作業支援やメンテナンス、美術館・博物館での展示物解説、製品のインタラクティブなマニュアル、リッチなエンターテインメントコンテンツなどに活用されています。

ロケーションベースAR

厳密には物理的なマーカーを使用しませんが、「特定の場所」をトリガーとしてARコンテンツを表示するという点で、マーカーARと考え方が似ているためここで紹介します。「空間アンカー」や「GPSベースAR」とも呼ばれます。

- 仕組み:

スマートフォンのGPS(全地球測位システム)、コンパス(方位センサー)、加速度センサーなどを利用して、ユーザーの現在地や向いている方角を特定します。そして、あらかじめ設定された特定の座標(緯度・経度)にユーザーが到達すると、ARコンテンツが表示される仕組みです。 - 特徴・メリット:

- 広範囲なエリアが対象: 特定の建物や観光名所、公園、さらには街全体を舞台にした壮大なAR体験を構築できます。

- 現実世界との強い連動: 「その場所に行かないと体験できない」という付加価値を提供し、地域活性化や観光誘致、イベントへの集客に大きな効果を発揮します。

- 注意点・デメリット:

- GPSの精度限界: GPSの精度は数メートル程度の誤差があるため、屋内外や高層ビル街など、電波状況が悪い場所では位置がずれることがあります。ピンポイントで正確な位置にコンテンツを表示するのは難しい場合があります。

- VPS技術の登場: このGPSの精度問題を解決するために、VPS (Visual Positioning System) という技術が登場しています。VPSは、周辺の建物の風景画像をAIで解析し、GPSよりもはるかに高い精度で現在位置を特定する技術で、今後のロケーションベースARの主流になると期待されています。

- 利用シーン: ARナビゲーション、街歩きを楽しむARスタンプラリー、人気アニメの聖地巡礼、特定の場所に現れるモンスターを捕まえるゲームなど、位置情報と連動したエンターテインメントやサービスで広く活用されています。

ARマーカーのメリット

ARマーカー方式は、マーカーレス方式と比較していくつかの明確な利点を持っています。特に、ビジネスやマーケティングの観点から見ると、そのメリットは非常に魅力的です。ここでは、ARマーカーを活用する主なメリットを2つに絞って詳しく解説します。

特定の場所にARコンテンツを表示できる

ARマーカーの最大のメリットは、デジタルコンテンツを特定の物理的な「モノ」や「場所」に強く結びつけられる点です。これは、マーカーレスARが「どこにでも」コンテンツを配置できるのとは対照的な特徴であり、使い方次第で強力な武器となります。

「ここだけの体験」の創出

マーカーは、AR体験への「鍵」として機能します。つまり、その「鍵」であるマーカーを手に入れた人だけが、特別なコンテンツにアクセスできるという状況を作り出せます。これにより、「限定感」や「特別感」を演出し、ユーザーのエンゲージメントを効果的に高めることができます。

具体的なシナリオを考えてみましょう。

- 商品プロモーションでの活用:

あるスナック菓子のパッケージをARマーカーに設定したとします。ユーザーが商品を購入し、パッケージにスマートフォンをかざすと、そのお菓子が生まれたストーリーを描いた限定アニメーションが再生されたり、人気キャラクターと一緒に写真が撮れるARフィルターが起動したりします。この体験は、商品を購入した人だけの特典です。これにより、単にお菓子を食べるだけでなく、「買って楽しい」「体験して面白い」という付加価値が生まれます。結果として、商品の購買意欲を刺激し、ブランドへの愛着(ロイヤリティ)を深めることにつながります。 - イベントや施設での活用:

博物館の特定の展示物の横にARマーカーを設置します。来場者がそのマーカーをスキャンすると、展示されている化石が動き出したり、古代の道具がどのように使われていたかを解説する動画が現れたりします。この体験は、実際にその場に足を運んだ来場者しか得られません。これにより、施設への誘客を促進し、来場者の満足度を向上させることができます。また、ARスタンプラリーのように、施設内の複数のマーカーを巡らせることで、回遊性を高め、これまであまり注目されていなかったエリアにも光を当てるきっかけを作れます。

コンテキストに沿った情報提供

マーカーがあることで、非常に文脈(コンテキスト)に合った、的確な情報提供が可能になります。例えば、複雑な機械の特定の部分に貼られたマーカーをスキャンすると、その部分のメンテナンス方法や注意点をARで表示させることができます。これは、分厚いマニュアルの中から該当箇所を探すよりもはるかに直感的で効率的です。

このように、ARマーカーは「何にでも使える」汎用性ではなく、「これにしか使えない」特定性・限定性を強みとしています。この特性をうまく利用することで、ターゲットとなるユーザーに対して、より深く、よりパーソナルなメッセージを届けることができるのです。

低コストで開発できる

ARというと、高度な技術が必要で開発費用も高額になるというイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、ARマーカー方式、特に近年の開発環境においては、驚くほど低コストかつ短期間で導入が可能になっています。

マーカーレスARとの比較

マーカーレスAR、特にSLAM技術を用いるものは、高度な空間認識アルゴリズムを実装する必要があり、開発には専門的な知識と相応の工数がかかります。そのため、開発コストは高くなる傾向にあります。

それに対して、ARマーカー方式は画像認識をベースとしており、技術的に成熟しています。認識アルゴリズムは既存のライブラリやサービスに組み込まれているため、開発者はコンテンツの制作に集中できます。

ノーコードAR作成ツールの普及

この「手軽さ」をさらに加速させているのが、プログラミング不要(ノーコード)でARを制作できるクラウド型ツールの存在です。これらのツールは、多くの場合、Webブラウザ上の直感的なインターフェースを提供しています。

開発の基本的な流れは以下の通りです。

- マーカー画像のアップロード: マーカーとして使用したい画像ファイル(JPEGやPNGなど)を管理画面にアップロードします。

- ARコンテンツのアップロード: 表示させたい3Dモデル、動画、画像などのファイルをアップロードします。

- 紐付け: アップロードしたマーカーとコンテンツを、ドラッグ&ドロップなどの簡単な操作で紐付けます。

- 公開: 設定を保存し、公開ボタンを押せば、AR体験の完成です。

このようなツールを利用すれば、専門の開発会社に依頼することなく、自社のマーケティング担当者や企画担当者が数時間から数日といった短期間でAR施策を立ち上げることも可能です。料金体系も、無料プランや低価格な月額プランが用意されていることが多く、中小企業や個人事業主、あるいは大規模な導入前のお試し(PoC: Proof of Concept)としても、非常に導入のハードルが低いのが特徴です。

既存資産の有効活用

さらに、ARマーカーは既存の物理的な資産を有効活用できる点もコスト削減に寄与します。すでに印刷済みのパンフレットや商品パッケージ、店舗のPOPなどをそのままマーカーとして利用すれば、新たな印刷コストや配布コストをかけることなく、既存の媒体にデジタルな価値を付加できます。

これらの理由から、ARマーカーは「まずはARを試してみたい」「限られた予算の中で効果的なプロモーションを行いたい」と考える多くの企業や個人にとって、非常に現実的で魅力的な選択肢となっているのです。

ARマーカーのデメリット

ARマーカーは多くのメリットを持つ一方で、その特性上、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらの課題を理解しておくことは、AR施策を成功させる上で非常に重要です。ここでは、ARマーカーが抱える主なデメリットを2つ挙げて解説します。

マーカーのデザインが制限される

メリットの項で「デザインの自由度が高い」と述べた画像マーカーですが、それはあくまでQRコードなどと比較した場合の話です。実際には、ARマーカーとして安定した性能を発揮させるためには、コンピューターが「認識しやすい」デザインであるという技術的な制約が伴います。

認識精度を担保するための条件

ARアプリは、画像の特徴点のパターンを頼りにマーカーを認識します。そのため、特徴点が少なかったり、判別しにくかったりする画像は、マーカーとして機能しないか、あるいは認識精度が著しく低下する可能性があります。

一般的に、ARマーカーとして避けるべきデザインには以下のようなものがあります。

- コントラストが低い画像: 全体的に色合いが似ていて、明暗差がはっきりしないデザイン。例えば、淡いパステルカラーのみで構成されたイラストなど。

- 単純すぎる画像: 単色のベタ塗りや、円や四角形といったシンプルな幾何学図形のみで構成されたデザイン。これらは特徴点そのものが非常に少ないため、認識が困難です。

- 繰り返しパターンを持つ画像: 水玉模様、ストライプ、市松模様など、同じパターンが連続するデザイン。コンピューターはどこを基準に認識すればよいか混乱してしまいます。

- 左右対称・上下対称すぎる画像: あまりにも対称性が高いデザインは、画像の向きを正しく判定できない場合があります。

- 文字だけのデザイン: シンプルなフォントで構成された短いテキストなどは、特徴点として捉えにくいことがあります。

これらの制約があるため、企業ロゴやブランドイメージを最優先したデザインが、必ずしも最適なARマーカーになるとは限りません。マーケティング担当者やデザイナーは、クリエイティブな表現と、マーカーとしての技術的な要件との間でバランスを取る必要があります。場合によっては、AR用にデザインを一部修正したり、認識用のパターンをデザインの一部に組み込んだりといった工夫が求められることもあります。この点が、マーカー方式の隠れた難しさと言えるでしょう。

マーカーがないとAR体験ができない

これはARマーカー方式の最も本質的かつ最大のデメリットです。AR体験の「鍵」であるマーカーが、同時に体験への「障壁」にもなり得るという事実です。

体験までのハードル

マーカーレスARであれば、ユーザーはアプリを起動し、好きな場所でARを始めることができます。しかし、マーカーARの場合、ユーザーはまず物理的なマーカーを手元に用意しなければなりません。

- マーカーの入手: ユーザーは、マーカーが印刷された商品を購入したり、イベント会場に足を運んだり、Webサイトから画像をダウンロードして印刷したりする必要があります。この「ひと手間」が、ユーザーにとって面倒に感じられ、体験を断念する原因となる可能性があります。

- 「気づかせる」必要性: たとえユーザーがマーカーを手にしていても、それがARマーカーであることに気づかなければ、体験は始まりません。「この画像をスキャンするとARが楽しめます!」といった明確な案内(CTA: Call to Action)をマーカーの近くに配置し、ユーザーの行動を促す工夫が不可欠です。このコミュニケーション設計を怠ると、せっかくのAR施策が誰にも利用されないまま終わってしまうリスクがあります。

利用環境への依存

さらに、マーカーの認識精度は、ユーザーの利用環境に大きく左右されます。

- 物理的な状態: マーカーが印刷された紙が折れ曲がっていたり、汚れていたり、破れていたりすると、正しく認識できないことがあります。

- 照明環境: 照明が暗すぎてマーカーがよく見えない、あるいは逆に光が強く反射して白飛びしてしまっている場合も、認識精度は低下します。屋外イベントなどで天候に左右されるケースも考えられます。

- スキャンする角度や距離: マーカーに対して極端に斜めからスキャンしたり、カメラを近づけすぎたり遠ざけすぎたりすると、うまく認識できないことがあります。

これらの要因は、開発者側で完全にコントロールすることが難しく、ユーザー側の環境に依存する部分が大きいです。その結果、「何度試してもうまく表示されない」といったネガティブな体験につながり、ユーザーにストレスを与えてしまう可能性があります。

これらのデメリットを理解した上で、いかにしてユーザーがスムーズに、かつ確実にARを体験できるような導線を設計するかが、ARマーカーを活用した企画の成否を分ける重要なポイントとなります。

ARマーカーの作り方3ステップ

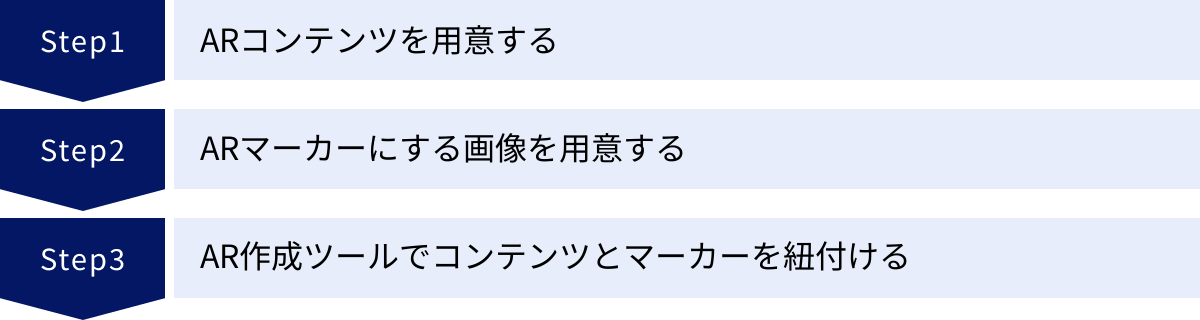

「ARマーカーを作るのは、専門的なプログラミング知識が必要で難しそう」と感じるかもしれません。しかし、近年普及しているAR作成ツールを使えば、驚くほど簡単に、誰でもオリジナルのARマーカー体験を構築できます。ここでは、基本的なARマーカーの作り方を、大きく3つのステップに分けて解説します。

①:ARコンテンツを用意する

まず最初に、ARマーカーをスキャンした時に表示させたい「中身」となるデジタルコンテンツを準備します。コンテンツの種類は様々ですが、主に以下のようなものが使われます。

- 3Dモデル:

キャラクターや製品などを立体的に表示したい場合に用います。ファイル形式は、.glbや.gltf、.fbxなどが一般的です。これらの3Dデータは、以下のような方法で入手・作成できます。- 3D素材サイト: SketchfabやTurboSquidといったサイトでは、無料または有料で高品質な3Dモデルが多数公開されています。

- 3Dモデリングソフト: Blender(無料)やMaya、3ds Max(有料)といった専門ソフトを使えば、オリジナルの3Dモデルをゼロから作成できます。

- 3Dスキャンアプリ: スマートフォンのアプリを使って、現実の物体をスキャンし、3Dモデルを生成することも可能です。

- 動画:

製品の紹介動画や、メッセージビデオなどを表示したい場合に用います。ファイル形式は.mp4が最も一般的です。スマートフォンで撮影した動画でも問題ありませんが、ARで表示させることを考えると、縦長よりも横長の動画の方が画面に収まりやすいことが多いです。 - 画像・GIFアニメーション:

写真やイラスト、短いアニメーションを表示させたい場合に用います。ファイル形式は.jpg、.png、.gifなどです。 - 音声:

BGMやナレーションを追加したい場合に用います。ファイル形式は.mp3などが一般的です。

【重要ポイント:コンテンツの最適化】

ARコンテンツを用意する上で最も重要なことの一つが、ファイルサイズの最適化です。3Dモデルや動画のデータが重すぎると、ユーザーがARを体験する際のダウンロードに時間がかかり、ストレスを感じさせてしまいます。一般的に、WebARの場合は合計で10MB以内に収めるのが理想的とされています。3Dモデルの場合はポリゴン数を削減したり、テクスチャの解像度を調整したり、動画の場合はビットレートを下げたりといった最適化作業を事前に行いましょう。

②:ARマーカーにする画像を用意する

次に、AR体験の「きっかけ」となるマーカー画像を用意します。前述の通り、どのような画像でもマーカーにできるわけではなく、「認識しやすい」画像を選ぶことが成功の鍵です。

【良いマーカー画像の条件(おさらい)】

- 特徴点が多い: 角や輪郭がはっきりしていて、複雑な模様が含まれている。

- コントラストが明確: 明るい部分と暗い部分の差がはっきりしている。

- 非対称なデザイン: 上下左右が非対称である方が、画像の向きを正確に認識しやすい。

- 繰り返しパターンがない: ストライプや水玉模様などは避ける。

- 画像が鮮明: ぼやけていたり、解像度が低すぎたりしない。

既存の企業のロゴ、商品のパッケージ、イベントのキービジュアルなどをマーカーとして使用するのが一般的です。もし、これらのデザインがマーカーとして不向きな場合は、デザインを一部修正するか、あるいはAR体験専用のマーカーを新たにデザインすることを検討しましょう。

用意する画像のファイル形式は.jpgまたは.pngが一般的です。多くのAR作成ツールには、アップロードした画像の「マーカー適性度」を星の数などで評価してくれる機能が搭載されています。この機能を活用し、評価の高い画像を選ぶと、安定したAR体験を実現しやすくなります。

③:AR作成ツールでコンテンツとマーカーを紐付ける

コンテンツとマーカーの準備ができたら、いよいよ両者を結びつける作業です。このステップで、前述したようなクラウドベースのAR作成ツールが活躍します。ここでは、一般的なツールの操作フローを紹介します。

- アカウント登録とログイン:

まず、利用したいAR作成ツール(後述するpalanAR、COCOAR、LESSARなど)の公式サイトにアクセスし、アカウントを登録して管理画面にログインします。 - 新規ARプロジェクトの作成:

管理画面で「新規作成」や「プロジェクトを追加」といったボタンをクリックし、新しいAR体験の制作を開始します。 - マーカー画像の登録:

「マーカーを登録」といったメニューを選び、ステップ②で用意したマーカー画像をアップロードします。ツールによっては、この時点で画像のマーカー適性度が評価されます。 - コンテンツの登録と配置:

次に、「コンテンツを登録」といったメニューから、ステップ①で用意した3Dモデルや動画などのファイルをアップロードします。アップロードが完了すると、画面上にプレビューが表示されます。

多くの場合、マーカー画像の上に、表示したいコンテンツをドラッグ&ドロップで配置できます。ここで、コンテンツの大きさ、表示される角度、マーカーからの相対的な位置などを、マウス操作で直感的に調整します。例えば、「マーカーの少し上に、半分の大きさで、少し斜めにして表示する」といった設定が簡単に行えます。 - 設定の保存と公開:

配置が決まったら、設定を保存します。最後に「公開」ボタンを押すと、AR体験が有効になります。ツールによっては、このAR体験にアクセスするための専用のQRコードやURLが自動的に生成されます。

ユーザーは、このQRコードを読み取るか、URLにアクセスすることで、あなたが作成したAR体験をすぐに楽しむことができます。このように、AR作成ツールを使えば、専門知識がなくても、わずか3つのステップでアイデアを形にすることが可能です。

ARマーカーを作成できるおすすめツール3選

ARマーカーを活用した施策を始めたいと思っても、何から手をつければよいか分からないかもしれません。幸いなことに、現在ではプログラミング不要で直感的にARコンテンツを作成できる、優れたツールがいくつも存在します。ここでは、日本国内で人気があり、実績も豊富な3つのAR作成ツールをピックアップし、それぞれの特徴や料金、ターゲットユーザーを比較・解説します。

| 項目 | palanAR (パラナル) | COCOAR (ココアル) | LESSAR (レッサー) |

|---|---|---|---|

| 提供形態 | WebAR (ブラウザ完結型) | アプリAR (専用アプリDL要) | WebAR (ブラウザ完結型) |

| 料金体系 | 無料プランあり / 月額・年額プラン | 初期費用+月額費用 | 月額費用 |

| 主な特徴 | ・アプリ不要で手軽に体験 ・ノーコードで直感的な操作 ・豊富なテンプレート |

・国内導入実績No.1 (※公式サイトより) ・高機能で安定したマーカー認識 ・手厚いサポート体制 |

・低価格から始められるWebAR ・シンプルな機能と操作性 ・マーケティング機能も搭載 |

| ターゲット | ・手軽にARを試したい中小企業、個人 ・イベントや短期キャンペーン |

・本格的なAR施策を行いたい企業 ・印刷会社、広告代理店 |

・コストを抑えてWebARを導入したい企業 ・Web制作会社 |

| 参照元 | palanAR公式サイト | COCOAR公式サイト | LESSAR公式サイト |

①:palanAR

palanARは、株式会社palanが提供する、アプリのインストールが不要な「WebAR」に特化したノーコード作成ツールです。手軽さと直感的な操作性が最大の魅力で、ARを初めて導入する企業や個人に広く支持されています。

- 特徴:

- アプリ不要の手軽さ: ユーザーは専用アプリをダウンロードする必要がなく、スマートフォンのブラウザ(SafariやChrome)だけでARを体験できます。QRコードを読み込むだけで体験が始まるため、ユーザーの離脱率を低く抑えられます。

- 完全ノーコード: プログラミングの知識は一切不要です。Web上の管理画面で、マーカー画像や表示したいコンテンツをアップロードし、ドラッグ&ドロップで配置するだけでARを作成できます。

- 豊富なテンプレート: 「フォトフレーム」「3Dモデル表示」「動画再生」など、様々な用途に応じたテンプレートが用意されており、知識がなくてもクオリティの高いARを短時間で作成できます。

- 無料プラン: 機能制限はありますが、無料でAR作成を試せる「フリープラン」が用意されています。まずはARがどのようなものか体験してみたい、というニーズに最適です。

- 料金:

無料のフリープランのほか、作成できるAR数や機能に応じた複数の有料プラン(ライト、スタンダード、プレミアムなど)が月額または年額で提供されています。

(参照:palanAR公式サイト) - こんな方におすすめ:

- とにかく手軽に、コストを抑えてAR施策を始めてみたい方

- イベントや短期間のキャンペーンでWebARを活用したいマーケティング担当者

- プログラミング経験のない個人クリエイターや中小企業の担当者

②:COCOAR

COCOARは、スターティアラボ株式会社が提供する、クラウド型のARコンテンツ作成サービスです。国内での導入実績が非常に豊富で、多くの企業や自治体、教育機関で利用されています。専用アプリ「COCOAR」をダウンロードして利用する「アプリAR」形式が基本となります。

- 特徴:

- 高い認識精度と安定性: 専用アプリならではの最適化により、マーカーの認識速度やトラッキング精度が高く、安定したAR体験を提供できます。複雑なマーカや、やや厳しい環境下でも比較的安定して動作します。

- 豊富な機能: 単純な動画再生や3D表示だけでなく、複数のコンテンツをランダムまたは順番に表示する「複数コンテンツ登録機能」や、GPSと連動した機能など、高度で多彩な表現が可能です。

- 手厚いサポート体制: 導入実績が豊富なため、活用ノウハウも蓄積されています。専任の担当者によるサポートや、活用セミナーなどが充実しており、安心して導入を進めることができます。

- 料金:

初期費用と月額費用からなる料金体系です。具体的な金額はプランや契約内容によって異なるため、問い合わせが必要です。palanARやLESSARと比較すると、本格的な導入を検討している企業向けの価格設定となっています。

(参照:COCOAR公式サイト) - こんな方におすすめ:

- 長期的な視点で本格的なAR施策を展開したい企業

- 高い安定性や豊富な機能を求める方

- 印刷物と連動したARを顧客に提案したい印刷会社や広告代理店

③:LESSAR

LESSARは、株式会社L MOUSEが提供する、こちらもアプリ不要のWebARに特化した作成プラットフォームです。低価格で始められる手軽さと、ビジネス活用に必要な機能を両立しているのが特徴です。

- 特徴:

- 低価格な月額料金: 比較的リーズナブルな月額料金でWebARを作成・公開できます。コストを抑えつつ、継続的にWebARを活用したい企業にとって魅力的な選択肢です。

- シンプルな操作性: 管理画面はシンプルで分かりやすく、マニュアルを見なくても直感的に操作できることを目指して設計されています。AR作成までのステップが少なく、スピーディーに施策を始められます。

- マーケティング機能: 作成したARがどのくらい閲覧されたかを分析できるアクセス解析機能や、AR体験画面に外部リンクボタンを設置する機能など、マーケティング施策に役立つ機能が標準で搭載されています。

- 料金:

月額制の料金プランが複数用意されています。COCOARよりは安価で、palanARの有料プランと同価格帯から始められることが多いです。

(参照:LESSAR公式サイト) - こんな方におすすめ:

- コストパフォーマンスを重視し、WebARを導入したい企業

- 自社サイトへの誘導など、ARをWebマーケティングの一環として活用したい方

- シンプルな機能で十分なので、とにかく簡単にWebARを公開したい方

これらのツールはそれぞれに強みがあります。「手軽さ・WebARならpalanARやLESSAR」「安定性・高機能・アプリARならCOCOAR」といった大まかな特徴を掴み、自社の目的や予算、ターゲットユーザーに合わせて最適なツールを選びましょう。

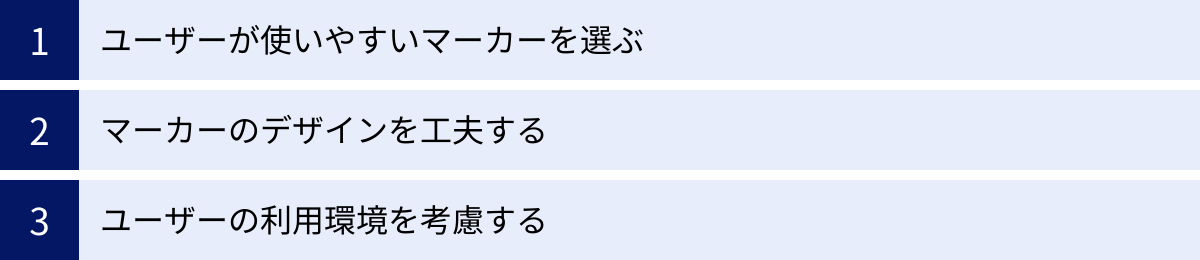

ARマーカーを活用する際の注意点

ARマーカーは強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、企画・運用の段階でいくつか注意すべきポイントがあります。技術的な側面だけでなく、ユーザー体験(UX)の視点を持つことが成功の鍵となります。ここでは、ARマーカーを活用する上で特に重要となる3つの注意点を解説します。

ユーザーが使いやすいマーカーを選ぶ

AR体験は、ユーザーがマーカーをスキャンするところから始まります。この最初のステップでユーザーをつまずかせてしまっては、どんなに素晴らしいコンテンツを用意しても意味がありません。いかにしてユーザーがストレスなくAR体験を開始できるかを最優先に考えましょう。

マーカーへのアクセシビリティ

ユーザーがマーカーを「入手しやすい」か、「スキャンしやすい」かは非常に重要です。

- マーカーの媒体: 商品パッケージ、チラシ、パンフレット、名刺など、ユーザーが自然と手に取るもの、あるいはすでに所有しているものをマーカーにするのが最も効果的です。わざわざ「AR体験のためにマーカーを印刷してください」とお願いするのは、ユーザーにとって大きなハードルとなります。

- QRコードと画像マーカーの使い分け:

- WebARへスムーズに誘導したい場合は、URLを埋め込めるQRコードが非常に有効です。ユーザーは標準のカメラアプリで読み込むだけで体験を開始できるため、最も直感的です。

- ブランドイメージを重視したい、あるいは既存のデザインを活かしたい場合は、画像マーカーが適しています。ただし、その画像がARマーカーであることをユーザーに明確に伝える必要があります。

CTA(Call to Action)の重要性

たとえユーザーの目の前にマーカーがあっても、それがARマーカーであると認識されなければ、何も起こりません。「この画像をスキャン!」「スマホをかざして限定動画をチェック!」といった、ユーザーの行動を具体的に促すCTA(行動喚起)の文言やアイコンを、マーカーのすぐ近くに必ず配置しましょう。「何が起こるのか」「どうすればよいのか」を簡潔に伝えるだけで、ARの体験率は大きく向上します。

マーカーのデザインを工夫する

ARマーカーは、クリエイティブなデザインと技術的な要件を両立させる必要があります。このバランスを取ることが、質の高いAR体験につながります。

認識精度とデザイン性の両立

「デメリット」の項で述べたように、ARマーカーには認識に適したデザインの条件があります。しかし、だからといってデザイン性を完全に犠牲にする必要はありません。

- デザインへの組み込み: ブランドロゴなど、それ自体ではマーカーとして認識しにくいデザインを使用したい場合は、その周りに認識精度を高めるためのフレーム(枠)や模様を追加するという手法があります。このフレーム部分で認識精度を担保しつつ、中心のロゴでブランドイメージを訴求できます。

- 事前テストの徹底: 使用したい画像がマーカーとして適切かどうかは、実際にAR作成ツールにアップロードしてテストするのが最も確実です。様々な照明条件下や角度からスキャンしてみて、安定して認識できるかを確認しましょう。このテストを怠ると、施策を開始してから「うまく認識されない」という問題が多発する可能性があります。

ユーザーへの配慮

マーカーを配置する物理的な環境にも配慮が必要です。

- 印刷品質: マーカーを印刷する場合は、高解像度で鮮明に印刷することが重要です。かすれやにじみがあると、認識精度が低下します。

- 素材の選定: 光沢が強すぎる紙に印刷すると、照明が反射して白飛びし、認識を妨げることがあります。マットな(光沢のない)紙の方が、一般的にマーカーには適しています。

- 設置場所: マーカーをポスターなどで掲示する場合は、ユーザーがスキャンしやすい高さに設置し、平らな面に貼り付けるようにしましょう。曲面や凹凸のある面に貼られたマーカーは、認識が困難になります。

ユーザーの利用環境を考慮する

AR体験は、ユーザーが使用するデバイスや、その時の状況に大きく依存します。開発者側が想定していない環境で利用される可能性を常に念頭に置きましょう。

デバイスと通信環境

- デバイスのスペック: AR、特に3Dモデルなどを扱うものは、ある程度のCPU/GPU性能を要求します。あまりに古いスマートフォンでは、動作がカクついたり、そもそも対応していなかったりする場合があります。ターゲットとするユーザー層がどのようなデバイスを使用しているかを想定し、コンテンツの複雑さを調整する必要があります。

- WebARかアプリARか: アプリのインストールを求める「アプリAR」は、体験までのハードルが高い一方で、デバイスの機能をより活用でき、安定した動作が期待できます。一方、「WebAR」は手軽ですが、ブラウザの制約を受けるため、パフォーマンスが若干劣る場合があります。どちらが施策の目的に合っているかを検討しましょう。

- 通信環境(データ量): 動画や3Dモデルといったリッチコンテンツは、データ通信量を消費します。ユーザーがWi-Fi環境のない屋外で利用することを想定し、コンテンツのファイルサイズは可能な限り小さくするべきです。データサイズが大きい場合は、「Wi-Fi環境での利用を推奨します」といった注意書きを表示する配慮も有効です。

利用シーンの想定

ユーザーがどのような状況でARを体験するかを具体的に想像することも大切です。

- 屋内か屋外か: 屋外での利用を想定する場合、太陽光の強さや天候の変化によってマーカーの認識が不安定になる可能性があります。

- 周囲の環境: イベント会場のような混雑した場所では、他の人がマーカーを遮ってしまうかもしれません。また、歩きながらスマートフォンを操作するのは危険です。安全にARを体験できるような場所へ誘導する案内も重要です。

これらの注意点を事前に検討し、対策を講じることで、ユーザーはストレスなくARマーカーの魅力を存分に体験できます。技術的な側面だけでなく、徹底したユーザー目線での企画・設計こそが、AR施策を成功へと導くのです。

まとめ

本記事では、「ARマーカー」をテーマに、その基本的な概念から、マーカーレスARとの違い、機能する仕組み、種類、メリット・デメリット、そして具体的な作り方や注意点に至るまで、包括的に解説してきました。

ARマーカーとは、現実世界にデジタル情報を重ねて表示するための「目印」や「きっかけ」となる、シンプルかつ非常に強力な技術です。商品パッケージ、ポスター、雑誌といった身の回りのモノを、インタラクティブな体験への入り口に変えることができます。

記事の要点を振り返ってみましょう。

- ARマーカーの役割: コンピューターに対し、デジタルコンテンツを「どこに」「どのような向きで」表示すべきかを教える基準点(アンカー)として機能します。

- マーカー方式とマーカーレス方式の違い: 特定の「モノ」や「場所」に情報を紐付けたい場合はマーカー方式が、ユーザーが「自由な場所」で体験できるようにしたい場合はマーカーレス方式が適しています。

- 仕組み: 「カメラによる認識」→「サーバーへの情報送信」→「コンテンツの受信」→「現実世界への表示と追跡」という4つのステップを経て、シームレスなAR体験が実現されています。

- メリットとデメリット: 「特定の場所での限定的な体験創出」や「低コストでの開発」といった強力なメリットがある一方、「マーカーがないと体験できない」「デザインに制約がある」といったデメリットも存在します。

- 作り方とツール: 近年では、palanAR、COCOAR、LESSARといったプログラミング不要のAR作成ツールが普及し、専門家でなくても「コンテンツの用意」「マーカーの用意」「ツールでの紐付け」という3ステップで、誰でも簡単にARを制作できる時代になっています。

AR技術はもはや、一部の専門家だけのものではありません。特にARマーカーは、その手軽さと導入コストの低さから、企業の規模を問わず、マーケティング、プロモーション、教育、エンターテインメントなど、あらゆる分野で活用の可能性を秘めています。

ARマーカーを効果的に活用する鍵は、技術そのものを理解することに加えて、いかにユーザーに「驚き」と「楽しさ」、「便利さ」を提供できるかという、ユーザー体験(UX)の視点を持つことです。この記事を通じて得た知識を基に、次はぜひ、ご自身のアイデアを形にしてみてください。まずは無料プランのあるAR作成ツールを試してみることから、新しい体験創造への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。ARマーカーが、あなたのビジネスやクリエイティブな活動に、新たな価値と可能性をもたらすことを願っています。