近年、テクノロジーの進化は目覚ましく、私たちの生活やビジネスのあり方を大きく変えつつあります。その中でも特に注目を集めているのが、「拡張現実(AR:Augmented Reality)」と呼ばれる技術です。スマートフォンをかざすと現実の風景にキャラクターが現れるゲームや、部屋に仮想の家具を配置して購入前に試せるアプリケーションなど、ARはすでに私たちの身近な存在となり始めています。

しかし、ARという言葉は聞いたことがあっても、「具体的にどのような技術なのか」「VR(仮想現実)とは何が違うのか」「ビジネスにどう活かせるのか」といった点については、まだ十分に理解されていないかもしれません。

この記事では、拡張現実(AR)の基本的な概念から、その仕組み、関連技術との違い、そして製造業や医療、小売業といった様々な分野での具体的なビジネス活用方法まで、網羅的に解説します。さらに、AR導入のメリットと課題、ARを体験できるデバイス、そして技術の将来性についても深く掘り下げていきます。

本記事を通じて、AR技術が持つ無限の可能性を理解し、ご自身のビジネスや活動に活かすためのヒントを見つけていただければ幸いです。

目次

拡張現実(AR)とは

拡張現実(AR)とは、その名の通り「現実世界を拡張する」技術です。英語の「Augmented Reality」の頭文字を取ってARと略されます。具体的には、スマートフォンやスマートグラスなどのデバイスを通して見る現実の風景に、コンピューターグラフィックス(CG)や文字、動画などのデジタル情報を重ねて表示することで、現実世界に新たな情報や価値を付加します。

ARの最大の特徴は、あくまで「現実世界」が主体であるという点です。完全に仮想的な空間に没入するVR(仮想現実)とは異なり、ARは目の前にある現実の環境をベースに、それを補強したり、豊かにしたりする形で機能します。これにより、ユーザーは現実世界とのつながりを保ちながら、デジタル情報の恩恵を受けることができます。

例えば、目の前の機械にスマートフォンのカメラをかざすと、その操作手順がマニュアルとして表示されたり、観光地で古い建造物があった場所にカメラをかざすと、かつての姿がCGで再現されたりします。これらはすべて、現実の風景にデジタル情報を「拡張」することで実現される体験です。

ARは、単なるエンターテインメント技術にとどまりません。製造現場での作業支援、医療分野での手術ナビゲーション、小売業での新しいショッピング体験の提供など、様々な産業で業務効率の向上や新たな価値創造に貢献する、極めて実用的な技術として期待されています。この後の章で詳しく解説しますが、ARは私たちの働き方や暮らし方を根底から変えるポテンシャルを秘めた基盤技術と言えるでしょう。

ARでできることの具体例

AR技術を使うと、具体的にどのようなことが可能になるのでしょうか。ここでは、代表的な3つの例を挙げて、ARがもたらす体験をより深く理解していきましょう。

現実世界へのデジタル情報の付加

ARの最も基本的かつ直感的な活用法が、現実世界のモノや場所にデジタル情報を重ねて表示することです。これにより、私たちは目に見えない情報や文脈を、視覚的に捉えることができます。

- スポーツ観戦の進化: サッカーの試合をスタジアムで観戦しているとします。スマートグラスをかけると、各選手の頭上に名前や走行距離、パス成功率といったデータがリアルタイムで表示されます。これにより、ただ試合の流れを追うだけでなく、より深く戦術や選手のパフォーマンスを分析しながら観戦するという、新しい楽しみ方が生まれます。

- 街歩きのナビゲーション: 知らない街を歩いているとき、スマートフォンをかざすと、進行方向を示す矢印が道路上に表示されたり、周辺の店舗の口コミやセール情報がポップアップで現れたりします。地図アプリとにらめっこする必要がなくなり、より直感的に目的地にたどり着くことができます。

- 翻訳のリアルタイム化: 海外旅行中、読めない言語で書かれたレストランのメニューや看板にカメラをかざすと、瞬時に自分の母国語に翻訳されたテキストが元の文字の上に表示されます。言語の壁を感じることなく、スムーズなコミュニケーションや情報収集が可能になります。

このように、現実の情報にデジタル情報を付加することで、私たちの認知能力を拡張し、より豊かで便利な体験を提供するのがARの基本的な力です。

擬似的な物体の可視化とシミュレーション

ARは、現実空間に「そこにはないはずの物体」を、あたかも実在するかのように表示することもできます。これにより、物理的な制約を超えたシミュレーションや体験が可能になります。

- 家具や家電の「試し置き」: 新しいソファを購入したいと考えたとき、AR対応のアプリを使えば、自宅のリビングに実物大のソファの3Dモデルを配置できます。部屋の雰囲気と合うか、サイズは適切か、他の家具との配置はどうか、といったことを購入前に詳細に確認できるため、購入後の失敗を大幅に減らすことができます。

- アパレル製品のバーチャル試着: ECサイトで洋服やスニーカーを選ぶ際に、自分の姿をカメラで映し、その上に商品を重ねて表示させることで、擬似的な試着ができます。サイズ感やデザインが自分に似合うかを、自宅にいながら確認できる新しいショッピング体験です。

- 工業製品の設計レビュー: 製造業の設計段階で、新製品の3DモデルをARで実際の作業スペースに表示させることができます。これにより、設計者や現場の作業員が、その製品の大きさやメンテナンスのしやすさなどを、物理的なモックアップ(試作品)を作ることなく、直感的に評価・検討できます。

これらの例のように、物体を擬似的に可視化する機能は、特にEコマースや製造業において、コスト削減と顧客満足度の向上、意思決定の迅速化に大きく貢献します。

現実空間を利用したナビゲーション

ARは、GPSや空間認識技術と組み合わせることで、現実の空間そのものをインターフェースとして利用した高度なナビゲーションを実現します。

- 大規模施設での屋内ナビゲーション: 空港や巨大なショッピングモール、駅のコンコースなど、複雑で迷いやすい場所でARナビゲーションアプリを利用すると、床に進むべき方向を示す矢印や目的地までの距離がリアルタイムで表示されます。これにより、利用者はストレスなくスムーズに移動できます。

- 倉庫内でのピッキング作業支援: 物流倉庫の作業員がスマートグラスを装着すると、次にピッキングすべき商品の棚まで最短経路が視界に表示され、目的の棚では対象商品が光って示されます。これにより、作業効率が飛躍的に向上し、ピッキングミスも削減できます。

- 自動車のヘッドアップディスプレイ(HUD): 自動車のフロントガラスに、速度やナビゲーション情報、警告などを投影する技術もARの一種です。ドライバーは視線を前方に保ったまま必要な情報を確認できるため、安全運転に大きく貢献します。

このように、ARナビゲーションは単に道を示すだけでなく、業務プロセスの最適化や安全性の向上といった、より高度な価値を提供することができます。

拡張現実(AR)の仕組み

ARがどのようにして現実世界にデジタル情報を重ね合わせているのか、その裏側にある「仕組み」を理解することは、AR技術をより深く知る上で重要です。ARの実現方法はいくつかありますが、大きく分けると「ロケーションベースAR」と「ビジョンベースAR」の2種類に大別されます。

これらの仕組みを支える基盤技術として、SLAM(スラム:Simultaneous Localization and Mapping)の存在は欠かせません。SLAMとは、「自己位置推定」と「環境地図作成」を同時にリアルタイムで行う技術です。デバイスに搭載されたカメラやセンサーが周囲の環境をスキャンし、「今、自分はどこにいるのか」「周囲はどのような空間か(壁、床、机など)」を正確に把握します。このSLAM技術によって、ARオブジェクトを特定の場所に固定したり、床や壁を認識してその上にオブジェクトを配置したりといった、高度なAR体験が可能になります。

それでは、主要な2つのARの仕組みについて、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ロケーションベースAR(位置情報活用型)

ロケーションベースARは、デバイスのGPS(全地球測位システム)や加速度センサー、ジャイロセンサー(角速度センサー)、地磁気センサー(方位磁石)などを利用して、ユーザーの「位置情報」と「向き」を特定し、その情報に基づいてARコンテンツを表示する方式です。

この方式の最も有名な例は、社会現象にもなったスマートフォンゲーム「Pokémon GO」です。プレイヤーが特定の場所に行くと、GPSがその位置を検知し、スマートフォンの画面上にその場所に応じたポケモンが出現します。これは、あらかじめ地図データとARコンテンツが紐付けられており、ユーザーの位置情報がトリガー(引き金)となってコンテンツが表示される仕組みです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主要技術 | GPS、加速度センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー |

| コンテンツ表示のトリガー | ユーザーの緯度・経度といった「位置情報」 |

| メリット | ・特定のマーカーや画像が不要で、屋外の広範囲で利用できる ・GPSが届く場所であればどこでも体験を提供できる |

| デメリット | ・GPSの精度に依存するため、数メートル単位の誤差が生じることがある ・高層ビル街や屋内、地下などGPSの電波が届きにくい場所では利用が困難 ・特定の建物や物体に正確にコンテンツを重ねるような精密な表示には向かない |

| 主な活用例 | ・位置情報を利用したゲーム(Pokémon GOなど) ・観光地の史跡や名所を案内するナビゲーションアプリ ・周辺の店舗情報やクーポンを表示する「セカイカメラ」のようなアプリ |

ロケーションベースARは、広域でのナビゲーションや、特定のエリア全体を舞台にしたエンターテインメントコンテンツに適した方式と言えます。ユーザーを特定の場所へ誘導するような、O2O(Online to Offline)マーケティングとの相性も非常に良いです。ただし、後述するビジョンベースARほど精密な位置合わせは得意ではありません。

ビジョンベースAR(画像認識活用型)

ビジョンベースARは、デバイスのカメラで映し出された映像をシステムが解析し、特定の画像や物体、あるいは空間そのものを認識することでARコンテンツを表示する方式です。ロケーションベースARが「どこにいるか」を基準にするのに対し、ビジョンベースARは「何を見ているか」を基準にします。この方式は、さらに「マーカー型」と「マーカーレス型」の2つに分けられます。

マーカー型

マーカー型ARは、あらかじめシステムに登録しておいた特定の画像(マーカー)をカメラが認識すると、そのマーカーを基準にしてARコンテンツを表示する方式です。マーカーには、QRコードや特定のイラスト、写真、企業ロゴなどが使われます。

例えば、商品のパッケージに印刷されたマーカーにスマートフォンをかざすと、商品の3Dモデルや使い方の動画が飛び出してくるといった体験がこれに該当します。マーカーがコンテンツを呼び出すための「鍵」の役割を果たします。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主要技術 | 画像認識技術 |

| コンテンツ表示のトリガー | QRコードや特定のイラスト・写真などの「マーカー」 |

| メリット | ・マーカーを基準にするため、コンテンツの位置や角度、大きさを非常に正確に表示できる ・認識処理が比較的軽いため、古いデバイスでも安定して動作しやすい |

| デメリット | ・AR体験をするためには、必ず物理的なマーカーが必要になる ・マーカーが汚れていたり、暗い場所にあったりすると認識精度が落ちることがある |

| 主な活用例 | ・商品パッケージや広告ポスターと連動したプロモーション ・雑誌や名刺に付加価値を与えるコンテンツ ・産業用ロボットのティーチング(マーカーを貼った箇所にアームを動かす指示) |

マーカー型ARは、その精度の高さと安定性から、特定の対象物と情報を強く結びつけたい広告プロモーションや、正確性が求められる産業用途で広く活用されています。

マーカーレス型

マーカーレス型ARは、マーカー型のように特定の目印を必要とせず、カメラが捉えた現実空間の「特徴点」を認識・解析してARコンテンツを表示する方式です。ここで中心的な役割を果たすのが、冒頭で触れたSLAM技術です。

SLAM技術により、デバイスは床、壁、テーブルといった平面や空間の構造をリアルタイムに把握します。これにより、ユーザーは好きな場所に仮想のオブジェクトを置いたり、現実の壁に仮想の絵を飾ったりすることができます。IKEAの家具配置アプリなどがこの代表例です。

マーカーレス型はさらにいくつかの種類に分けられます。

- 平面認識: 床や壁、机の上など、水平・垂直な平面を検出して、その上にオブジェクトを配置します。家具の試し置きアプリで最も一般的に使われる技術です。

- 物体認識(オブジェクトトラッキング): 特定の立体物(例えば、特定のスニーカーの形状や、人間の手など)を認識し、追跡します。バーチャル試着や、特定の商品に情報を付加する場合に利用されます。

- 空間認識(スペーシャルトラッキング): 平面だけでなく、部屋全体の構造(壁、床、天井、家具の配置など)を3次元的にマッピングし、その空間全体をARの舞台として利用します。より没入感の高いAR体験や、MR(複合現実)に近い体験を可能にします。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 主要技術 | SLAM、平面認識、物体認識、空間認識 |

| コンテンツ表示のトリガー | 現実空間の平面や立体物、空間全体の特徴点 |

| メリット | ・マーカーが不要なため、場所を選ばずに自由なAR体験が可能 ・現実空間とのインタラクション性が高く、よりリアルな体験を提供できる |

| デメリット | ・高度な計算処理が必要なため、デバイスに高いスペックが要求される ・特徴点の少ない真っ白な壁や、光沢のある床など、環境によっては認識が不安定になることがある |

| 主な活用例 | ・家具や家電の試し置きアプリ ・現実空間を舞台にしたARゲーム ・建設現場での設計図の重ね合わせ |

マーカーレス型ARは、その自由度の高さから、今後ARの主流となっていく方式と考えられています。デバイスの性能向上やSLAM技術の進化に伴い、その活用範囲はますます広がっていくでしょう。

拡張現実(AR)と関連技術との違い

ARについて語る際、しばしばVR(仮想現実)、MR(複合現実)、SR(代替現実)、XR(クロスリアリティ)といった類似の技術用語が登場します。これらの技術は互いに関連していますが、それぞれに明確な違いがあります。ここでは、各技術とARとの違いを比較し、その位置づけを明らかにします。

これらの技術を理解する上で役立つのが、「仮想と現実の連続体(Reality-Virtuality Continuum)」という概念です。これは、完全な現実世界(左端)から完全な仮想世界(右端)までを一直線上に並べ、その間にARやMRが位置づけられるという考え方です。

| 技術 | 略称 | 主な目的・体験 | 現実世界との関係 | 主なデバイス |

|---|---|---|---|---|

| 拡張現実 | AR | 現実世界にデジタル情報を付加・拡張する | 現実が主役。現実空間をベースに情報を重ねる | スマートフォン、スマートグラス |

| 仮想現実 | VR | 完全に独立した仮想空間に没入する | 現実世界から遮断される | ヘッドマウントディスプレイ(VRゴーグル) |

| 複合現実 | MR | 現実と仮想を融合・相互作用させる | 現実と仮想が影響し合う。仮想物体が現実空間に固定される | 高性能ヘッドマウントディスプレイ |

| 代替現実 | SR | 現実の映像を過去の映像などで置き換える | 現実が編集・代替される | 特殊な映像システム |

| クロスリアリティ | XR | AR/VR/MR/SRなどの技術の総称 | – | – |

VR(仮想現実)との違い

ARと最もよく比較されるのがVR(Virtual Reality:仮想現実)です。両者の最も大きな違いは、現実世界との関わり方にあります。

- AR(拡張現実): 現実世界が主役です。デバイスを通して見る現実の風景に、デジタル情報を「重ねて」表示します。ユーザーは常に自分がいる現実の環境を認識しており、その現実をより便利に、より豊かにするためにデジタル情報が使われます。

- VR(仮想現実): 仮想世界が主役です。専用のヘッドマウントディスプレイ(VRゴーグル)を装着することで視界が完全に覆われ、現実世界から遮断されます。ユーザーは、コンピューターによって創り出された360度の仮想空間に完全に没入し、あたかもその場にいるかのような体験をします。

簡単に言えば、ARは「現実世界に何かを足す」技術であり、VRは「現実世界とは別の世界に行く」技術です。

例えば、部屋の中に仮想のキャラクターが現れるのがAR、自分が仮想のキャラクターになってゲームの世界に入るのがVRと考えると分かりやすいでしょう。使用するデバイスも、ARがスマートフォンやシースルー型のスマートグラスが中心であるのに対し、VRは視界を完全に塞ぐ非透過型のゴーグルが必須となります。

MR(複合現実)との違い

MR(Mixed Reality:複合現実)は、ARをさらに発展させた概念と位置づけられます。ARとMRの違いは、現実空間と仮想オブジェクトのインタラクション(相互作用)の度合いにあります。

- AR(拡張現実): 多くの場合、デジタル情報は現実世界にただ「重ねて表示」されるだけで、現実の物体と直接的な相互作用はしません。例えば、ARで表示したキャラクターは、現実の壁をすり抜けてしまいます。

- MR(複合現実): デジタル情報(仮想オブジェクト)が、現実空間の構造を正確に認識し、物理法則に従うかのように振る舞います。仮想のボールを投げると、現実の床でバウンドし、現実の机の陰に隠れます。ユーザーが仮想のスイッチに手を伸ばして操作することも可能です。

つまり、ARが現実世界への「一方的な情報の付加」であるのに対し、MRは「現実と仮想の双方向的な融合」を目指す技術です。MRでは、仮想オブジェクトが現実空間の一部として完全に統合されているかのような、より高度で没入感の高い体験が可能になります。このため、MRを実現するには、高度な空間認識技術(SLAM)と高い処理能力を持つ専用のヘッドマウントディスプレイが必要となります。

SR(代替現実)との違い

SR(Substitutional Reality:代替現実)は、ARやVR、MRと比べるとまだ研究段階にある、より特殊な技術です。その名の通り、現実世界を「代替」することを目的とします。

SRシステムは、ユーザーがいる現実の風景をライブ映像で撮影しつつ、同時に、あらかじめ録画しておいた過去の映像や、リアルタイムにCGで生成した虚構の映像を、ユーザーの視界に違和感なく合成して見せます。これにより、ユーザーは目の前で起きていることが、現実の出来事なのか、過去の出来事なのか、あるいは作り物の映像なのかを区別できなくなるという、非常に不思議な体験をします。

ARが現実を「拡張」するのに対し、SRは現実を「置き換える」あるいは「編集する」技術であり、心理学や認知科学の分野での応用が研究されています。一般的なビジネス活用はまだ先ですが、人間の知覚そのものに介入する興味深い技術分野です。

XR(クロスリアリティ)との違い

XR(Cross RealityまたはExtended Reality:クロスリアリティ)は、特定の技術を指す言葉ではありません。AR、VR、MR、SRといった、現実世界と仮想世界を融合させる技術全般を包括する「総称」です。

技術が進化し、ARとMRの境界が曖昧になったり、VR的な要素を持つARアプリケーションが登場したりするなど、各技術の垣根が低くなっています。そこで、これらの技術を個別に呼ぶのではなく、「XR」という大きな傘の下にまとめることで、市場や技術動向を俯瞰的に捉えやすくなりました。

したがって、「ARとXRの違いは何か?」という問いに対する答えは、「XRという大きなカテゴリの中に、ARが含まれている」となります。今後、技術に関するニュースやレポートで「XR市場」や「XR技術」という言葉が出てきたら、それはARやVRなどを含む、現実と仮想を融合する技術全体のことを指していると理解してください。

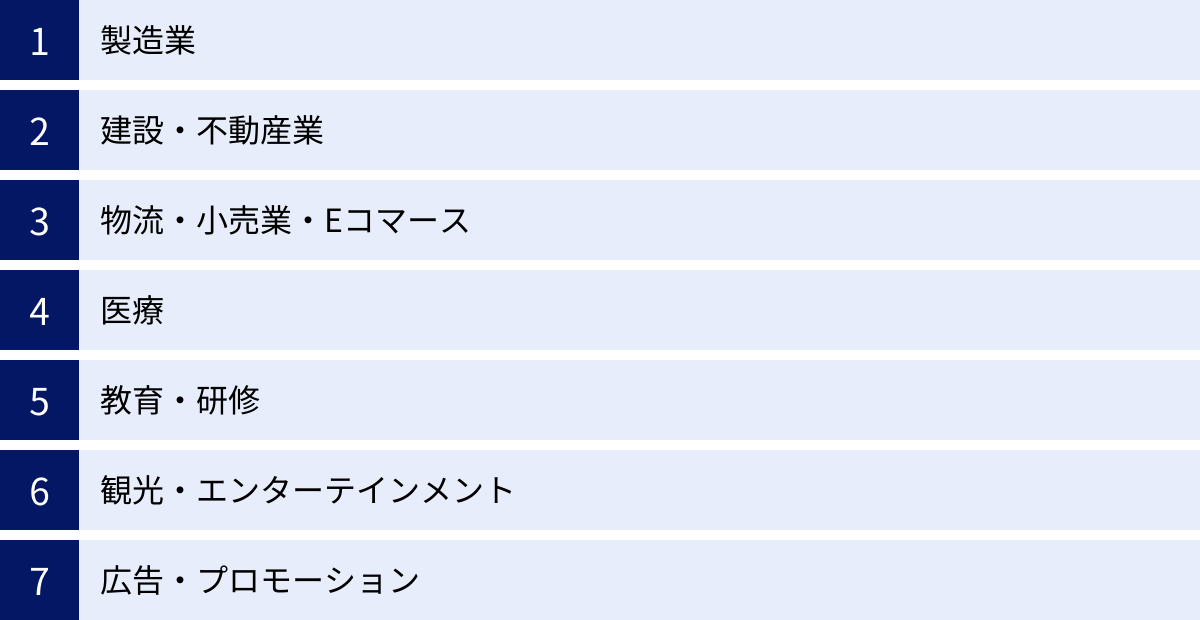

ビジネスにおける拡張現実(AR)の活用分野

ARはエンターテインメントだけでなく、様々なビジネス領域でその価値を発揮し始めています。ここでは、主要な産業分野ごとに、ARがどのように活用され、課題解決や生産性向上に貢献しているのかを、具体的なシナリオを交えて解説します。

製造業

人手不足や技術伝承が深刻な課題となっている製造業は、AR活用の効果が特に期待される分野です。

- 組み立て・保守作業の支援: 熟練作業員の不足を補うため、スマートグラスを活用した作業支援システムが導入されています。作業員がスマートグラスをかけると、目の前の機械に組み立て手順が3Dアニメーションで表示されたり、締めるべきボルトがハイライトされたりします。これにより、作業員はマニュアルを確認するために手を止める必要がなくなり、ハンズフリーで正確かつ迅速に作業を進めることができます。

- 品質検査の高度化: 製品の検査工程でARを活用する例もあります。検査対象の製品にカメラをかざすと、正常な状態の製品データが重ねて表示され、傷や寸法のズレ、部品の欠落といった不具合箇所が瞬時に検出・表示されます。これにより、検査員の経験や勘に頼っていた部分が標準化され、見落としなどのヒューマンエラーを削減し、品質の安定化につながります。

- 遠隔地からの臨場支援: 現場で予期せぬトラブルが発生した際、現地の若手作業員が装着したスマートグラスの映像が、遠隔地にいる熟練技術者のPCにリアルタイムで共有されます。熟練技術者は、その映像を見ながら、まるで現場にいるかのように「この部分を確認して」「このレバーを操作して」といった指示を音声や、ARマーカー(映像上に矢印や丸印を描き込む)で行うことができます。これにより、移動にかかる時間とコストを大幅に削減し、一人の熟練者が複数の現場をサポートすることが可能になります。

建設・不動産業

建設・不動産業界でも、設計から施工、販売、維持管理に至るまで、様々なフェーズでARが活用されています。

- 施工現場でのBIM/CIM連携: BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)で作成された3次元の設計データを、建設現場でタブレットやスマートグラスを通して現実の風景に重ね合わせます。これにより、配管や鉄筋の配置が設計図通りかどうかの確認(施工検査)が直感的に行えるようになり、手戻りや施工ミスを未然に防ぎます。

- 完成イメージの共有と合意形成: 何もない更地の状態で、これから建設される建物の完成イメージを実物大のARで表示することができます。これにより、施主や近隣住民に対して、建物の規模やデザイン、日照への影響などを具体的に示しながら説明でき、円滑な合意形成を促進します。

- バーチャル内見・家具配置シミュレーション: 不動産の内見時に、まだ家具が何もない空の部屋に、AR技術を使って様々な家具やインテリアを仮想的に配置することができます。入居希望者は、自分の持っている家具が収まるか、どのようなレイアウトが可能かなどをその場で具体的にシミュレーションできるため、入居後の生活をイメージしやすく、契約への意思決定を後押しします。

物流・小売業・Eコマース

物流倉庫での効率化から、店舗やオンラインでの新しい顧客体験の創出まで、ARの活用範囲は多岐にわたります。

- 倉庫内ピッキングの効率化(ロジスティクスAR): 広大な物流倉庫内で、作業員がスマートグラスを装着すると、視界にピッキングすべき商品の場所までの最短ルートが表示され、目的の棚では対象の商品が光って見えるようになります。両手が自由になるため、作業員は伝票を確認することなく、より速く、より正確にピッキング作業を行うことができ、物流センター全体の生産性向上に直結します。

- 店舗での新しいショッピング体験: アパレルショップで、ARミラー(カメラとディスプレイを組み合わせた鏡)の前に立つと、実際に服を着替えることなく、様々な洋服をバーチャル試着できます。また、スーパーマーケットで商品にスマートフォンをかざすと、その商品の産地情報やアレルギー情報、おすすめのレシピ動画などが表示されるといった活用も考えられます。

- Eコマースでの購買促進: オンラインショッピングの最大の課題である「商品を実際に試せない」という点を、ARが解決します。前述の家具の「試し置き」や、化粧品の「バーチャルメイク」、メガネや腕時計の「バーチャル試着」などがその代表例です。これにより、ユーザーはオンラインでも安心して商品を選べるようになり、ECサイトのコンバージョン率向上と返品率低下に貢献します。

医療

人命に関わる医療分野では、AR技術は特に慎重に、しかし着実に活用が進められています。

- 手術支援・ナビゲーション: 執刀医がスマートグラスを装着し、患者の体内にCTやMRIで撮影した3Dの臓器データを重ねて表示します。これにより、皮膚や組織の下に隠れている血管や神経、腫瘍の位置を正確に把握しながら、より安全で精密な手術を行うことができます。

- 医学生・研修医の教育: 従来は教科書や献体で行われていた解剖学の実習を、ARを使って行うことができます。人体の3DモデルをARで表示し、様々な角度から観察したり、特定の臓器を分解して内部構造を学んだりすることで、コストを抑えつつ、安全で繰り返し学習が可能な教育環境を提供します。

- 遠隔医療・カンファレンス: 地方の診療所にいる医師が、都市部の専門医にAR遠隔支援を要請するケースです。患者の患部の映像を共有し、専門医がARマーカーで指示を出すことで、より高度な診断や処置が可能になります。

教育・研修

教育現場や企業研修においても、ARは学習効果を高めるための強力なツールとなります。

- 体験型学習コンテンツ: AR技術を使えば、教科書の図や写真が立体的に動き出します。例えば、理科の授業で太陽系の惑星の動きをARで再現したり、歴史の授業で昔の城郭を復元したりすることで、生徒の興味を引きつけ、直感的で深い理解を促進します。

- 危険作業の安全研修: 建設機械の操作や、高所での作業、化学プラントでの緊急時対応など、現実に行うには危険が伴う研修を、ARを使って安全にシミュレーションできます。失敗を恐れずに何度でも繰り返し訓練できるため、スキルの習熟度を高めることができます。

- 技術伝承のデジタル化: 熟練技術者が行う複雑な機械のメンテナンス作業を、ARグラスを装着して記録します。どの部品を、どの順番で、どのように扱うか、といった一連の動作がデジタルデータとして記録され、若手向けのARトレーニングコンテンツとして活用されます。これにより、暗黙知となりがちな熟練の技を、効率的に次世代へ伝承することが可能になります。

観光・エンターテインメント

ARは、観光地やイベントに新たな魅力を付加し、これまでにない体験を創出します。

- 観光ガイドのデジタル化: 城跡や遺跡などの史跡でスマートフォンをかざすと、在りし日の建物の姿がCGで復元されたり、歴史上の人物が現れて解説してくれたりします。これにより、観光客はただ景色を眺めるだけでなく、その土地の歴史や物語に深く没入することができます。

- インタラクティブな美術館・博物館: 美術館で絵画にカメラをかざすと、作者の解説動画が再生されたり、絵画の制作過程がアニメーションで表示されたりします。博物館では、恐竜の化石の骨格標本に肉付けがされ、動き出す様子を観察できます。

- キャラクターとのコラボレーションイベント: 人気のアニメやゲームのキャラクターが、AR技術によって現実世界の特定の場所に出現するスタンプラリーやイベントが開催されています。ファンは好きなキャラクターと一緒に写真を撮るなど、仮想と現実が融合したユニークな体験を楽しむことができます。

広告・プロモーション

ARは、従来の広告媒体の効果を高め、消費者の注目を集めるための新しい手法として活用されています。

- 紙媒体のインタラクティブ化: 雑誌の広告ページや商品カタログにARマーカーを印刷しておき、ユーザーがスマートフォンをかざすと、モデルが商品を着用して動き出す動画が再生されたり、ECサイトへ直接ジャンプして商品を購入できたりします。静的な紙媒体に、動画やインタラクションといったデジタルの価値を付加します。

- 体験型プロモーション: 新商品のプロモーションイベントで、ARを使った体験コンテンツを提供します。例えば、飲料メーカーが、何もないテーブルの上にARで製品ボトルとグラスを表示させ、注ぐシミュレーションを体験してもらう、といった具合です。こうした「驚き」や「楽しさ」を伴う体験は、SNSでの拡散も期待でき、高い宣伝効果が見込めます。

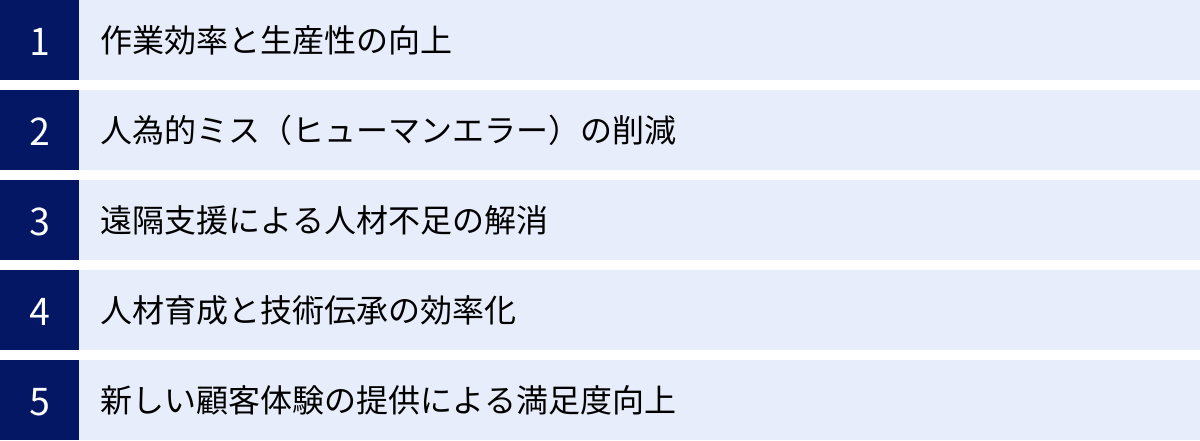

ビジネスでARを導入する5つのメリット

AR技術をビジネスに導入することは、多くの企業にとって大きな変革をもたらす可能性を秘めています。ここでは、AR導入によって得られる具体的なメリットを5つの側面に分けて、詳しく解説していきます。

① 作業効率と生産性の向上

AR導入による最も直接的で分かりやすいメリットは、現場作業の効率化と生産性の向上です。特に、製造、物流、保守・メンテナンスといった分野でその効果は顕著に現れます。

従来の作業では、作業員は紙のマニュアルやPCの画面を確認するために、何度も作業を中断し、視線を移動させる必要がありました。これは時間のロスになるだけでなく、集中力を削ぎ、ミスの原因にもなります。

しかし、スマートグラス型のARデバイスを導入すれば、作業に必要な情報(指示書、図面、チェックリストなど)を常に視界の隅に表示させておくことができます。作業員は両手(ハンズフリー)で作業を続けながら、必要な情報をリアルタイムで確認できます。

例えば、物流倉庫でのピッキング作業を考えてみましょう。従来は紙のリストを見ながら広大な倉庫を歩き回り、商品を探していました。ARを導入すれば、スマートグラスに最短ルートがナビゲーション表示され、目的の棚ではピッキングすべき商品が光って示されます。これにより、商品を探す時間が大幅に短縮され、一人の作業員が単位時間あたりに処理できる件数が飛躍的に向上します。これは、生産性の直接的な向上に他なりません。

このように、ARは「探す」「確認する」「思い出す」といった付帯的な作業時間を削減し、作業員が付加価値を生む本来の作業に集中できる環境を提供することで、組織全体の生産性を高める強力なツールとなります。

② 人為的ミス(ヒューマンエラー)の削減

どれだけ熟練した作業員であっても、人間である以上、見間違いや勘違い、手順の飛ばしといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。特に、複雑な組み立て作業や、複数の部品を扱うピッキング作業、精密な品質検査などでは、一つのミスが大きな手戻りや品質問題につながる可能性があります。

ARは、視覚的なガイダンスによって作業手順を標準化し、こうしたヒューマンエラーを未然に防ぐ上で非常に有効です。

例えば、航空機のエンジン整備のような極めて複雑で間違いの許されない作業において、ARは大きな力を発揮します。整備士がスマートグラスをかけると、「次に締めるべきボルト」がハイライトされ、「どの工具を使い、どれくらいのトルクで締めるか」といった指示が正確に表示されます。作業が完了すると、自動的にチェックリストに記録されます。

このように、ARが「次に行うべきこと」を明確に指示してくれるため、作業員は記憶や勘に頼る必要がなくなり、定められた手順通りに、正確に作業を遂行できます。品質検査においても、ARが製品の3Dデータと実物を比較し、不一致な箇所を自動でハイライトしてくれるため、見落としのリスクを大幅に低減できます。

ヒューマンエラーの削減は、製品やサービスの品質向上に直結するだけでなく、手戻りや再作業にかかるコストの削減、さらには作業員の心理的な負担の軽減にもつながる、非常に重要なメリットです。

③ 遠隔支援による人材不足の解消

多くの産業、特に製造業や建設業では、高度な専門知識を持つ熟練技術者の高齢化と不足が深刻な経営課題となっています。一人の熟練技術者が複数の工場や現場を担当しているケースも少なくなく、トラブル発生時の移動時間やコストが大きな負担となっています。

AR遠隔支援システムは、この課題に対する有効な解決策を提供します。現場の若手作業員がスマートグラスやスマートフォンで現地の状況を映し、その映像を遠隔地にいる熟練技術者にリアルタイムで共有します。熟練技術者は、自席のPCからその映像を見ながら、音声で指示を出したり、映像上に直接、矢印や文字を書き込んで(ARアノテーション)具体的な指示を与えたりすることができます。

これにより、熟練技術者は物理的に移動することなく、まるで現場にいるかのように的確な支援を行えます。これは「スキルの遠隔化」とも呼べるもので、以下のような多くのメリットをもたらします。

- 移動時間とコストの削減: 出張にかかる時間、交通費、宿泊費などをゼロにできます。

- 迅速なトラブル対応: 移動時間がないため、トラブル発生後すぐに支援を開始でき、ダウンタイム(設備が停止している時間)を最小限に抑えられます。

- 熟練技術者の有効活用: 一人の熟練者が、一日に複数の遠隔地をサポートできるようになり、組織全体としての対応能力が向上します。

このように、AR遠隔支援は、貴重な人材リソースを最大限に活用し、事業の継続性を確保するための不可欠な技術となりつつあります。

④ 人材育成と技術伝承の効率化

人材不足のもう一つの側面は、新人教育や若手への技術伝承が追いついていないという課題です。従来のOJT(On-the-Job Training)は、教える側の熟練者の時間を長時間拘束する上、教え方にも個人差が出てしまいがちです。また、危険を伴う作業の訓練は、OJTでは実施が難しいという問題もありました。

ARは、こうした人材育成の課題を解決し、教育プロセスを効率化・標準化します。

ARトレーニングコンテンツを使えば、新人は熟練者がそばにいなくても、自分のペースで繰り返し作業手順を学ぶことができます。スマートグラスには、お手本となる作業の映像や3Dアニメーションが表示され、自分の作業が正しいかどうかをリアルタイムで確認できます。これは、「デジタル化された熟練者」が常に隣で指導してくれるようなものです。

また、熟練技術者の作業そのものをARで記録し、デジタルマニュアル化することも可能です。どの工具を、どの角度で、どのくらいの速さで動かすか、といった言葉では伝えにくい「暗黙知」や「コツ」を、視覚的なデータとして可視化し、次世代に継承していくことができます。

さらに、高電圧設備や大型機械の操作など、現実では危険な訓練も、ARシミュレーションであれば安全な環境で何度でも体験できます。これにより、新人は自信を持って現場に立つことができるようになります。ARは、教育の質と効率を同時に高め、企業の持続的な成長を支える人材基盤を強化します。

⑤ 新しい顧客体験の提供による満足度向上

これまでのメリットが主にBtoB(企業向け)の業務効率化に焦点を当てていたのに対し、このメリットはBtoC(消費者向け)ビジネスにおける価値創造に関するものです。ARは、これまでにない斬新で魅力的な顧客体験を提供し、顧客満足度やブランドロイヤルティを高める上で大きな力を発揮します。

Eコマースにおける家具の「試し置き」やアパレルの「バーチャル試着」は、その代表例です。これらのAR機能は、オンラインショッピングにおける「実物を確認できない」という最大の不安を解消し、ユーザーに「納得感」と「安心感」を与えます。購入後の「イメージと違った」というミスマッチが減ることで、返品率の低下にもつながり、企業と顧客の双方にメリットがあります。

また、ARは「楽しさ」や「驚き」といった感情的な価値を提供することにも長けています。商品パッケージにかざすとキャラクターが飛び出してくるプロモーションや、現実世界を舞台にしたARゲームは、顧客に強い印象を残し、SNSでの共有(バイラル効果)を促します。こうした記憶に残るポジティブな体験は、製品やブランドへの愛着を育み、競合他社との差別化を図る上で非常に重要です。

ARを通じてインタラクティブでパーソナライズされた体験を提供することは、単なる商品販売を超えた、顧客との長期的な関係構築につながります。顧客満足度の向上は、リピート購入や口コミの増加を促し、最終的に企業の収益向上に貢献するのです。

AR導入における3つのデメリットと課題

AR技術は多くのメリットをもたらす一方で、その導入にはいくつかの課題やデメリットも存在します。導入を成功させるためには、これらの現実的な側面を十分に理解し、事前に対策を検討しておくことが不可欠です。

① 導入・運用にコストがかかる

AR導入における最も大きなハードルの一つが、コストの問題です。ARシステムの導入には、初期投資(イニシャルコスト)と、導入後の運用・保守費用(ランニングコスト)の両方が発生します。

- 初期投資(イニシャルコスト):

- ハードウェア費用: ARを体験するためのデバイス(スマートフォン、タブレット、スマートグラス、ヘッドマウントディスプレイなど)の購入費用です。特に、業務用の高機能なスマートグラスは一台あたり数十万円することも珍しくなく、導入する従業員の数によっては大きな投資となります。

- ソフトウェア・開発費用: ARアプリケーションやコンテンツを開発するための費用です。自社で開発する場合には専門スキルを持つエンジニアの人件費が、外部の開発会社に委託する場合には高額な開発委託費がかかります。既製のARプラットフォームを利用する場合でも、ライセンス料が必要になることがあります。3Dモデルの制作にも別途コストがかかります。

- 運用・保守費用(ランニングコスト):

- コンテンツ更新費用: 商品情報やマニュアルの改訂に伴い、ARコンテンツを定期的に更新・メンテナンスするための費用です。

- サーバー・インフラ費用: ARコンテンツを配信するためのサーバーの維持管理費や、通信費がかかります。

- サポート費用: システムの保守契約や、社内ユーザーからの問い合わせに対応するためのサポート体制の維持費です。

これらのコストは、導入の規模や目的によって大きく変動します。そのため、AR導入によってどれだけの効果(生産性向上、コスト削減、売上増など)が見込めるのかを事前に試算し、投資対効果(ROI)を慎重に評価することが極めて重要です。いきなり大規模な導入を目指すのではなく、まずは特定の部署や業務に限定して小規模な実証実験(PoC:Proof of Concept)から始め、効果を測定しながら段階的に展開していくアプローチが推奨されます。

② コンテンツ開発に専門知識と時間が必要

高品質なAR体験を提供するためには、魅力的なARコンテンツの開発が不可欠ですが、これには高度な専門知識と相応の時間が必要です。

ARコンテンツ開発は、単にウェブサイトを制作したり、動画を編集したりするのとは異なり、以下のような多様なスキルセットが求められます。

- 3Dモデリング・デザイン: ARで表示する仮想オブジェクト(製品、キャラクター、建物など)を制作するための3D CGの知識と技術。

- プログラミング: ARKitやARCoreといった開発プラットフォームを使い、アプリケーションのロジックやインタラクションを実装するプログラミングスキル(Swift, Kotlin, C#など)。

- UI/UXデザイン: AR空間という特殊な環境において、ユーザーが直感的で快適に操作できるインターフェースや体験を設計するスキル。現実世界との親和性を考慮したデザインが求められます。

- ハードウェア・プラットフォームへの理解: 各ARデバイスの特性や、OSのバージョンによる挙動の違いなどを理解し、最適化する知識。

これらの専門スキルを持つ人材を社内で確保・育成するのは容易ではなく、外部の専門家や開発会社に依存せざるを得ないケースが多くあります。その結果、開発コストが高騰したり、自社の意図が十分に伝わらず、期待した品質のコンテンツができなかったりするリスクも伴います。

また、クオリティの高い3Dモデルの制作や、複雑なインタラクションの実装には、数ヶ月単位の開発期間が必要になることも珍しくありません。ビジネスのスピード感に対応するためには、開発プロセスをいかに効率化し、管理していくかが大きな課題となります。近年では、プログラミング不要でARコンテンツを作成できるツールも登場していますが、現状では機能に制限がある場合が多く、本格的な業務利用にはカスタマイズ開発が必要となることが一般的です。

③ 対応するデバイスの準備が必要

AR体験は、それを表示するためのデバイスなしには成立しません。このデバイスの準備と管理が、導入におけるもう一つの課題となります。

- 業務利用(BtoB)の場合:

製造現場や物流倉庫でARを作業支援に利用する場合、従業員に専用のデバイス(主にスマートグラス)を配布する必要があります。前述の通り、高性能なスマートグラスは高価であるため、全従業員に配布するのは現実的ではありません。また、デバイスの充電、保管、ソフトウェアのアップデート、故障時の対応といったデバイス管理(MDM:Mobile Device Management)の運用負荷も考慮しなければなりません。さらに、従業員がスマートグラスの装着に抵抗を感じたり、長時間の使用で疲労を感じたりする可能性もあり、導入前の十分な試用と従業員への丁寧な説明が不可欠です。 - 消費者利用(BtoC)の場合:

プロモーションやEコマースで消費者にARを体験してもらう場合、基本的にはユーザー自身のスマートフォンを利用してもらうことになります。しかし、そのためにはユーザーに専用のアプリをダウンロード・インストールしてもらうというハードルが存在します。多くのユーザーは、新しいアプリをインストールすることに手間を感じるため、よほど魅力的なコンテンツでなければ離脱してしまいます。また、ユーザーが所有するスマートフォンの機種やOSのバージョンは多種多様であり、古い機種ではAR機能が動作しないこともあります。全てのユーザーが快適にARを体験できる環境を保証するのは困難であるという現実も理解しておく必要があります。

近年、アプリのインストールが不要な「WebAR」という技術も普及しつつありますが、ネイティブアプリに比べて機能やパフォーマンスに制約があるのが現状です。導入目的やターゲットユーザーに応じて、最適なデバイス戦略を検討することが重要です。

ARを体験できる主なデバイス

AR技術を体験するためには、現実世界を映し出すカメラと、デジタル情報を表示するディスプレイ、そしてそれらを処理するプロセッサを備えたデバイスが必要です。現在、ARを体験できるデバイスは、その形態や性能によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、代表的な3つのデバイスについて、それぞれの特徴を解説します。

スマートフォン・タブレット

現在、最も普及しており、誰でも手軽にARを体験できるデバイスが、私たちが日常的に使用しているスマートフォンやタブレットです。Appleの「ARKit」やGoogleの「ARCore」といったAR開発プラットフォームがOSレベルで統合されたことにより、近年のほとんどのスマートフォンは高度なAR機能を標準でサポートしています。

- 特徴:

- 圧倒的な普及率: 新たに専用デバイスを購入する必要がなく、多くの人がすでに所有しているため、AR体験へのハードルが最も低い。

- 手軽さ: アプリをインストールするだけで、すぐにARを体験できる。

- 高性能化: 近年のスマートフォンのカメラやプロセッサの性能は非常に高く、マーカーレス型の高度なARコンテンツもスムーズに動作する。

- メリット:

- BtoC向けのプロモーションやゲーム、Eコマースなど、不特定多数のユーザーにAR体験を届けたい場合に最適。

- 開発コストや導入コストを比較的低く抑えられる。

- デメリット:

- 常に片手でデバイスを持ち続ける必要があるため、両手を使う作業との併用には向かない(ハンズフリーではない)。

- 画面サイズが視野全体を覆うわけではないため、没入感は限定的。

- 主な用途:

- ARゲーム(例:Pokémon GO)

- 家具や家電の試し置きアプリ

- バーチャルメイク、バーチャル試着

- 商品カタログや広告と連動したプロモーション

- 観光地でのナビゲーション

スマートフォンとタブレットは、ARを大衆化させた立役者であり、今後も多くのAR体験の入り口として重要な役割を担い続けるでしょう。

スマートグラス・ARグラス

スマートグラス(またはARグラス)は、メガネのように装着して使用する、ARに特化したウェアラブルデバイスです。レンズ部分がシースルー(半透明)のディスプレイになっており、現実の風景を直接見ながら、その上にデジタル情報を重ねて表示することができます。

- 特徴:

- ハンズフリー: 両手が完全に自由になるため、他の作業を行いながらAR情報を参照できる。

- 視界との一体感: 情報が視界に直接表示されるため、スマートフォンよりも直感的で没入感の高い体験が可能。

- 常時装着: 常に装着していられるため、必要な時にすぐに情報にアクセスできる。

- メリット:

- 製造現場での組み立て指示、物流倉庫でのピッキングナビゲーション、遠隔地からの作業支援など、ハンズフリーでの作業が求められる業務用途(BtoB)で絶大な効果を発揮する。

- デメリット:

- 価格が非常に高価(数十万円〜)なモデルが多く、個人での所有はまだ一般的ではない。

- バッテリーの持続時間や、本体の重量・発熱、装着感などがまだ発展途上。

- 公共の場での使用に対する社会的な受容性(プライバシーへの懸念など)も課題。

- 主な用途:

- 製造業における作業支援、品質検査

- 物流業におけるピッキングナビゲーション

- 建設業における施工検査

- 医療分野における手術支援

- インフラ保守・メンテナンスにおける遠隔臨場支援

スマートグラスは、ARのビジネス活用を本格化させるための鍵を握るデバイスと見なされており、今後の小型化、軽量化、低価格化が期待されています。

ヘッドマウントディスプレイ

ヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、頭部に装着するディスプレイ装置の総称です。一般的にはVRゴーグルのような視界を完全に覆うタイプを指すことが多いですが、中にはMR(複合現実)を実現するために、AR機能と高度な空間認識機能を搭載した高性能なHMDも存在します。

これらのデバイスは、外部のカメラで捉えた現実の映像(ビデオパススルー)にCGを合成してディスプレイに表示したり、スマートグラスと同様のシースルー方式を採用したりします。

- 特徴:

- 高度な空間認識能力: 複数のカメラやセンサー(深度センサーなど)を搭載し、部屋全体の構造や物体の位置を極めて正確に3次元でマッピングできる。

- 高性能なプロセッサ: デバイス単体で高度な3Dグラフィックス処理が可能。

- 高度なインタラクション: ハンドトラッキング機能により、自分の手で直接、仮想オブジェクトを掴んだり、操作したりできる。

- メリット:

- 現実と仮想が完全に融合したかのような、非常に高品質で没入感の高いMR体験が可能。

- 設計レビューや医療シミュレーションなど、高い精度とインタラクティブ性が求められる専門的な用途に適している。

- デメリット:

- デバイスが大きく、重く、価格も非常に高価。

- 装着すると視野がある程度制限され、閉塞感を感じることがある。

- 一般的な業務や日常生活での利用にはまだハードルが高い。

- 主な用途:

- 製造業における3D設計データのレビュー、トレーニング

- 建設業における建築モデルのウォークスルー

- 医療分野における高度な手術シミュレーション、教育

- 最先端のエンターテインメントコンテンツ

MR対応のHMDは、現時点ではコンシューマー向けというよりは、特定の専門分野におけるイノベーションを加速させるためのハイエンドなツールという位置づけです。

拡張現実(AR)の今後と将来性

AR技術は、すでに私たちの生活やビジネスの一部となりつつありますが、その進化はまだ始まったばかりです。市場の拡大、デバイスの進化、通信環境の向上という3つの大きな波に乗り、ARは今後ますます社会に浸透していくと予測されています。

市場規模の拡大予測

ARを含むXR市場は、今後、驚異的なスピードで成長していくと見られています。世界的な調査会社による市場予測は、この技術への期待の高さを物語っています。

例えば、総務省が公開している「令和5年版 情報通信白書」では、世界のXR市場(AR/VR)の規模が2022年の4兆2,583億円から、2027年には33兆8,629億円に達すると予測されています。これは、わずか5年間で約8倍に成長することを示唆しています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

特に、現在はVR市場の方が大きいものの、将来的にはAR市場がそれを上回るスピードで成長するという見方が一般的です。これは、VRがゲームやエンターテインメントといった特定の用途が中心であるのに対し、ARは製造、医療、小売、教育など、より幅広い産業分野での実用的なアプリケーションが見込まれるためです。

ビジネスの現場での課題解決ツールとしてのARの価値が広く認識され始めるにつれて、企業による投資が活発化し、市場の成長を力強く牽引していくでしょう。この巨大な市場の成長は、新たなビジネスチャンスや雇用の創出にもつながります。

デバイスの進化と普及

ARの本格的な普及には、それを体験するためのデバイスの進化が不可欠です。現在のAR体験はスマートフォンが中心ですが、将来的にはスマートグラスがARの主要なインターフェースになると考えられています。

現在、多くのテクノロジー企業が、より小型・軽量で、デザイン性が高く、長時間利用可能なバッテリーを備え、そして一般消費者にも手の届く価格帯のスマートグラスの開発に巨額の投資を行っています。将来的には、以下のような進化が期待されます。

- 小型化・軽量化: 現在のメガネと見分けがつかないほど自然なデザインのデバイスが登場し、日常的に装着することへの抵抗がなくなります。

- 高性能化: より広視野角で高解像度のディスプレイ、高度な空間認識能力、低消費電力のプロセッサが搭載され、リッチで快適なAR体験が常時可能になります。

- 低価格化: 技術の成熟と量産効果により、デバイスの価格が下がり、一般消費者にも普及が進みます。

さらにその先には、コンタクトレンズ型のARデバイスの研究開発も進められています。これが実現すれば、デバイスを「装着する」という意識すらない、究極のAR体験が可能になるかもしれません。

デバイスがスマートフォンからスマートグラスへと移行する時、ARは「特別な時に使うアプリ」から「日常生活に溶け込んだ当たり前の情報インフラ」へとその姿を変えるでしょう。

5Gによる通信環境の向上

AR体験の質は、通信環境に大きく左右されます。特に、高品質な3Dモデルや高解像度の動画をリアルタイムで表示したり、遅延のない遠隔支援を実現したりするためには、高速で安定した通信ネットワークが不可欠です。ここで大きな役割を果たすのが、第5世代移動通信システム「5G」です。

5Gには、以下の3つの大きな特徴があります。

- 超高速・大容量: 4Gの約20倍の通信速度。これにより、従来はダウンロードに時間がかかっていた大容量の3Dデータや4K/8K映像を、瞬時にストリーミング再生できます。

- 超低遅延: 通信の遅延が4Gの10分の1程度に短縮されます。これにより、AR遠隔支援での指示のズレがなくなったり、ARゲームでの操作がより快適になったりします。

- 多数同時接続: 4Gの約10倍の数のデバイスを同時にネットワークに接続できます。これにより、スタジアムやイベント会場など、多くの人が集まる場所でも安定したAR体験を提供できます。

これまでデバイスの処理能力に依存していた重い計算処理を、クラウド上の高性能サーバーで行い、その結果だけを5G経由でデバイスに送る「クラウドAR(エッジコンピューティング)」という考え方も現実的になります。これにより、デバイス側は表示に特化できるため、より小型で安価なデバイスでも高度なAR体験が可能になります。

5Gの全国的な普及は、ARがいつでもどこでも快適に利用できる社会の基盤を整え、ARの本格的な社会実装を加速させる最後のピースと言えるでしょう。市場、デバイス、通信という3つの要素が相互に作用し合いながら、ARは私たちの未来を形作る中核技術の一つとして、その存在感を増していくことは間違いありません。

ARコンテンツを開発できるおすすめツール

ARコンテンツやアプリケーションを開発するためには、専門の開発プラットフォームやツールを利用するのが一般的です。ここでは、現在主流となっている代表的なAR開発ツールを4つ紹介します。それぞれに特徴があり、開発したいコンテンツの内容や対象とするプラットフォームによって最適なツールは異なります。

ARKit(Apple)

ARKitは、Apple社が提供する、iPhoneやiPadといったiOS/iPadOSデバイス向けのARアプリケーションを開発するためのフレームワークです。iOSに深く統合されているため、Apple製品が持つカメラやセンサーの性能を最大限に引き出した、高品質で安定したAR体験を構築できます。

- 特徴:

- iOS/iPadOSに特化: Appleのエコシステム内で最適化されたパフォーマンスを発揮します。

- 高度なSLAM技術: 現実空間の平面や物体、人の動きなどを非常に高速かつ正確に認識します。フェイストラッキング(顔認識)やボディトラッキング(人体認識)の精度も高いです。

- 豊富な機能群: 複数のユーザーが同じAR空間を共有できる「共同セッション」や、特定の場所にARコンテンツを固定する「ロケーションアンカー」など、先進的な機能が継続的に追加されています。

- メリット:

- 世界中に普及しているiPhoneユーザーという巨大な市場にアクセスできます。

- Appleによる手厚いドキュメントやサンプルコードが提供されており、開発者が学びやすい環境が整っています。

- デメリット:

- 開発対象がApple製品に限定されるため、Androidユーザーにはリーチできません。

- 対象者: 主にiOS/iPadOS向けのネイティブアプリを開発するエンジニア。

(参照:Apple Developer 公式サイト)

ARCore(Google)

ARCoreは、Google社が提供する、主にAndroidデバイス向けのARアプリケーションを開発するためのプラットフォームです。ARKitと同様に、様々なスマートフォンメーカーのAndroidデバイスでAR体験を実現するための基盤技術を提供します。

- 特徴:

- 幅広いAndroidデバイスに対応: 特定のメーカーに縛られず、多種多様なAndroidスマートフォンやタブレットで動作します。

- クロスプラットフォーム対応: Androidだけでなく、iOS向けの開発もサポートしています。また、Webブラウザ上でARを実現する「WebAR」への対応も強力です。

- Googleの技術との連携: Google Mapsと連携した地理空間情報を活用する「Geospatial API」など、Googleが持つ豊富な技術やデータを活用したAR開発が可能です。

- メリット:

- 世界で最もシェアの高いAndroid OSをターゲットにできるため、非常に広範なユーザーにアプローチ可能です。

- WebARにも対応しているため、アプリのインストール不要で手軽に体験できるARコンテンツの開発にも適しています。

- デメリット:

- 対応するデバイスの性能やカメラの品質が多岐にわたるため、全てのデバイスで同じ品質の体験を保証するのが難しい場合があります。

- 対象者: Androidアプリ開発者、Web開発者、クロスプラットフォームでの開発を目指すエンジニア。

(参照:Google for Developers 公式サイト)

Vuforia(PTC)

Vuforiaは、産業用ソフトウェアで知られるPTC社が提供する、世界で最も広く利用されているAR開発プラットフォームの一つです。特に、マーカー認識や物体認識の技術に定評があり、産業用途での活用実績が豊富です。

- 特徴:

- 高性能な画像認識(ビジョンベースAR): マーカーや特定の画像、3Dオブジェクトを認識する精度と安定性が非常に高いことで知られています。

- 幅広いプラットフォーム対応: iOS、Androidといったモバイルプラットフォームだけでなく、Windowsや、Microsoft HoloLensなどのスマートグラスにも対応しており、真のクロスプラットフォーム開発が可能です。

- 産業用途向けの機能: 製造業向けの作業指示ソリューション「Vuforia Expert Capture」や、遠隔支援ソリューション「Vuforia Chalk」など、ビジネスですぐに使えるソリューション群も提供しています。

- メリット:

- 長年の実績に裏打ちされた安定性と信頼性があり、ミッションクリティカルな業務アプリケーションにも安心して利用できます。

- デメリット:

- 商用利用の場合はライセンス費用が発生し、他のツールに比べてコストが高くなる傾向があります。

- 対象者: 産業用途やエンタープライズ向けのARアプリケーションを開発するエンジニアや企業。

(参照:PTC Vuforia 公式サイト)

Adobe Aero(Adobe)

Adobe Aeroは、PhotoshopやIllustratorなどで知られるAdobe社が提供する、プログラミング不要(ノーコード)でインタラクティブなAR体験を制作できるオーサリングツールです。デザイナーやクリエイターが、専門的なプログラミング知識なしにARコンテンツを作成することを目的としています。

- 特徴:

- 直感的な操作性: スマートフォンやタブレット上で、まるで動画編集ソフトを扱うような感覚で、3Dモデルや画像、音声を配置し、簡単な動きやインタラクションを設定できます。

- Creative Cloudとの連携: Adobe Photoshop, Illustrator, Dimensionなどで作成した2D/3Dアセットをシームレスに読み込んで、ARコンテンツとして活用できます。

- 共有の容易さ: 作成したAR体験は、QRコードやリンクを通じて簡単に他者と共有できます。

- メリット:

- プログラミングスキルがなくても、誰でも手軽にARコンテンツ制作を始められる点が最大の魅力です。

- アイデアを素早く形にするプロトタイピングにも最適です。

- デメリット:

- ノーコードツールであるため、複雑なロジックや高度なインタラクションの実装には限界があります。本格的なARアプリケーション開発には向きません。

- 対象者: デザイナー、アーティスト、マーケター、教育者など、プログラミング経験のないクリエイター層。

(参照:Adobe Aero 公式サイト)