近年、テクノロジーの世界で大きな注目を集めている「仮想現実(VR)」。ゲームやエンターテインメントの分野でその名を聞く機会が増えましたが、その可能性はビジネス、医療、教育など、私たちの社会のあらゆる側面に及んでいます。しかし、「VRとは具体的に何なのか?」「ARやMRとはどう違うのか?」「どのような仕組みで動いているのか?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、仮想現実(VR)の基本的な概念から、それを支える技術的な仕組み、関連技術との違い、そしてエンターテイン-メントから産業利用に至るまで、VRがもたらす多岐にわたる可能性を網羅的に解説します。VRの世界への第一歩を踏み出すために必要な知識から、その未来の展望まで、初心者にも分かりやすく、かつ深く掘り下げていきます。

目次

仮想現実(VR)とは

仮想現実(Virtual Reality、以下VR)とは、コンピュータによって創り出された三次元の仮想的な空間や世界を、あたかも現実であるかのように体験できる技術のことです。VRの最大の特徴は、専用のヘッドセット(ヘッドマウントディスプレイ、HMD)を装着することにより、ユーザーの視覚と聴覚を現実世界から完全に遮断し、仮想空間への深い没入感を生み出す点にあります。

この「没入感」こそが、VRを他の映像技術と一線を画す核となる要素です。VRヘッドセットを装着すると、ユーザーの視界は360度すべてが仮想空間に置き換わります。上を向けば仮想の空が、下を向けば仮想の地面が広がり、振り向けば背後の景色が見えます。これにより、単に映像を「見る」のではなく、その空間の中に「いる」という感覚、すなわち「存在感(プレゼンス)」が生まれます。

さらに、多くのVRシステムでは、ユーザーの頭の動きがリアルタイムで仮想空間内の視点に反映されます(ヘッドトラッキング)。また、手に持ったコントローラーによって、仮想空間内の物体を掴んだり、動かしたり、スイッチを押したりといったインタラクション(相互作用)が可能です。これにより、ユーザーは単なる傍観者ではなく、その世界の当事者として能動的に関与できます。

この技術が近年急速に注目を集めている背景には、いくつかの要因が挙げられます。

第一に、デバイスの高性能化と低価格化です。かつては研究機関や一部の企業でしか利用できなかった高価で複雑なシステムが、技術革新によって一般消費者でも手に入れやすい価格帯の、高性能なスタンドアロン型デバイスとして登場しました。これにより、VR体験のハードルが劇的に下がりました。

第二に、「メタバース」という概念の浸透です。メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間であり、ユーザーはアバターを介して他者と交流し、社会活動や経済活動を行うことができます。VRは、このメタバースにアクセスし、より高い没入感で体験するための最も親和性の高いインターフェースと位置づけられており、両者は互いに発展を促進しあう関係にあります。

第三に、通信技術の進化です。5Gのような高速・大容量・低遅延の通信インフラが整備されることで、高精細なVRコンテンツのストリーミングや、遅延の少ないオンラインでの多人数同時体験がよりスムーズになります。

第四に、社会的なニーズの変化です。特に新型コロナウイルス感染症の拡大は、リモートワーク、オンライン学習、バーチャルイベントといった非対面・非接触型のコミュニケーションや活動の需要を押し上げました。VRは、物理的な距離の制約を超えて、まるで同じ場所にいるかのような共同作業や体験を可能にする技術として、その価値を再認識されています。

このように、VRはもはや単なる未来の技術やエンターテインメントの道具ではありません。それは、私たちの働き方、学び方、コミュニケーションの取り方、そして世界の体験の仕方そのものを変革する可能性を秘めた、新しいプラットフォームなのです。この記事を通じて、その奥深い世界を一緒に探求していきましょう。

VRとAR・MR・XRとの違い

VRについて理解を深める上で、しばしば混同されがちな「AR」「MR」「XR」といった関連技術との違いを明確にしておくことが重要です。これらの技術は、現実世界と仮想世界をどのように組み合わせるかという点で異なり、それぞれに独自の特徴と用途があります。

| 項目 | VR(仮想現実) | AR(拡張現実) | MR(複合現実) |

|---|---|---|---|

| 体験の軸 | 仮想世界 | 現実世界 | 現実世界と仮想世界の融合 |

| 現実世界の認識 | 遮断する | 認識し、情報を重ねる | 認識し、相互に影響させる |

| 没入感 | 非常に高い | 限定的 | 高い |

| 主なデバイス | VRヘッドセット(HMD) | スマートフォン、スマートグラス | MRヘッドセット、HMD |

| 代表的な用途 | ゲーム、シミュレーション | ナビゲーション、情報表示 | 設計、遠隔作業支援 |

AR(拡張現実)との違い

AR(Augmented Reality:拡張現実)とは、現実の世界にコンピュータグラフィックス(CG)などのデジタル情報を重ね合わせて表示し、現実を拡張する技術です。VRが現実世界を完全に遮断して仮想世界に没入するのに対し、ARはあくまで現実世界が主体となります。

ARの最も身近な例は、スマートフォンのカメラを通して見る現実の風景に、キャラクターや情報が表示されるアプリケーションです。例えば、社会現象にもなったスマートフォンゲームでは、プレイヤーはカメラを通して公園や道端に現れるモンスターを捕まえることができます。また、家具販売店のアプリでは、自宅の部屋に実物大の家具の3Dモデルを配置して、サイズ感や雰囲気を購入前に確認できます。

VRとARの最も根本的な違いは、「世界」の捉え方にあります。

- VR:現実世界を「置き換える」技術。 ユーザーを完全にデジタルな世界へといざないます。

- AR:現実世界を「補強する」技術。 ユーザーが今いる現実空間に、付加的な情報レイヤーを加えます。

この違いから、使用されるデバイスも異なります。VRが高い没入感を実現するために視界を完全に覆うヘッドセットを必要とするのに対し、ARは現実世界を透かして見る必要があるため、スマートフォンやスマートグラス、ヘッドアップディスプレイ(HUD)などが用いられます。ARは、ナビゲーション、作業マニュアルの表示、製品情報の可視化など、現実世界での行動をサポートする用途で広く活用されています。

MR(複合現実)との違い

MR(Mixed Reality:複合現実)は、ARをさらに一歩進めた概念であり、現実世界と仮想世界を高度に融合させ、それらが相互に影響し合う空間を構築する技術です。MRでは、単にデジタル情報を現実世界に重ねて表示するだけでなく、現実の物理的な環境を3Dデータとして認識し、仮想オブジェクトをその環境の一部であるかのように配置・固定できます。

例えば、MRの世界では、仮想のボールを投げると、現実の壁や床に当たって跳ね返ったり、テーブルの上に置いた仮想のオブジェクトの裏側に回り込んで眺めたりすることが可能です。これは、MRデバイスが空間認識カメラやセンサーを使って、現実空間の形状や奥行きをリアルタイムで把握しているために実現できます。

VRとMRの主な違いは、現実空間との関わり方です。

- VR:現実空間から「隔離」された、完全に独立した仮想空間を体験します。 ユーザーが部屋の中を歩き回っても、それは仮想空間内での移動として反映されるだけで、現実の壁や家具は存在しないものとして扱われます(ただし、安全確保のための境界線表示機能はあります)。

- MR:現実空間を「土台」として、その上に仮想世界を構築します。 現実の物理法則や物体の存在が、仮想オブジェクトの振る舞いに影響を与えます。

MRは、VRの高い没入感とARの現実連携という両方の利点を兼ね備えていると言えます。そのため、製造業における製品の設計レビューで、現実の工場ラインに仮想の設備を配置して検証したり、建設現場で完成後の建物の3Dモデルを重ねて表示し、施工状況を確認したり、遠隔地の専門家が現実の機器に仮想の指示マーカーを書き込んで作業支援を行ったりするなど、より高度で専門的な産業用途での活用が期待されています。

XR(クロスリアリティ)との違い

XR(Cross RealityまたはExtended Reality:クロスリアリティ/エクステンデッドリアリティ)は、特定の技術を指す言葉ではなく、VR、AR、MRといった、現実世界と仮想世界を融合させることで新たな体験を創造する技術群の総称です。つまり、VR、AR、MRはすべてXRという大きな傘の下に含まれる概念です。

この言葉が使われるようになった背景には、技術の進化に伴い、VR、AR、MRの境界が曖昧になってきたことが挙げられます。例えば、最近の高性能なVRヘッドセットには、外部カメラを通して現実世界を見る「パススルー機能」が搭載されており、これを利用してMRに近い体験が可能になっています。逆に、将来のAR/MRデバイスは、スイッチ一つで視界を完全に覆い、VR体験に切り替えることができるようになるかもしれません。

このように、それぞれの技術が互いの領域に歩み寄り、融合していく中で、それらを個別に論じるのではなく、「現実と仮想を横断(クロス)し、人間の体験を拡張(エクステンド)する技術」として包括的に捉えるために、XRという用語が用いられるようになりました。したがって、「VRとXRの違いは何か?」という問いに対する答えは、「VRはXRを構成する主要な技術の一つである」となります。

360度動画とVRの違い

VRの世界に足を踏み入れる際、多くの人が最初に遭遇し、そして混同しがちなのが「360度動画」です。VRヘッドセットで視聴すると、まるでその場にいるかのような臨場感が得られるため、360度動画はVRコンテンツの一種として扱われることがよくあります。しかし、厳密には360度動画と本来のVR体験との間には、決定的な違いが存在します。その違いを理解することは、VRの本質を掴む上で非常に重要です。

その最大の違いは、「インタラクティブ性(双方向性)」と「ユーザーの自由度」にあります。

| 項目 | 360度動画 | VR |

|---|---|---|

| コンテンツの性質 | 実写ベースの全方位映像 | CGで生成された3D空間(または実写ベースのフォトグラメトリ空間) |

| インタラクティブ性 | 限定的(視点移動のみ) | 高い(移動、操作が可能) |

| 自由度 | 撮影された視点・内容に依存 | 設計された範囲内で自由に行動可能 |

| 体験の性質 | 受動的(鑑賞) | 能動的(体験・参加) |

360度動画は、その名の通り、全方位を同時に撮影できる特殊なカメラで撮影された実写の映像です。視聴者はヘッドセットやスマートフォンの操作によって、360度好きな方向を見渡すことができます。例えば、音楽ライブの360度動画であれば、ステージ上のアーティストだけでなく、振り返って観客席の様子を見たり、天井の照明を見上げたりすることが可能です。これにより、従来の平面的な映像とは比較にならないほどの臨場感が得られます。

しかし、360度動画におけるユーザーの自由度は、基本的に「視点の変更」に限られます。ユーザーは、カメラが設置された固定された一点から周囲を見渡すことしかできません。その場を歩き回ったり、映像の中の人物や物体に近づいたり、触れたりすることは不可能です。あくまでも撮影者が意図した映像を、視点を変えながら「鑑賞」する、受動的な体験と言えます。

一方、VR(ここでは主にCGで生成されたVRコンテンツを指します)は、単なる全方位映像ではありません。それは、ユーザーがその中に入り込み、自由に行動できる「空間」そのものです。VR空間内では、ユーザーは自身の意思で歩き回り、興味のあるオブジェクトに近づき、手に取って調べ、さらにはそれを操作して何らかの変化を引き起こすことができます。

例えば、VRで再現された美術館を考えてみましょう。360度動画であれば、展示室の中央に置かれたカメラからの視点で作品を眺めることしかできません。しかしVRであれば、自分の足で(コントローラーのスティック操作などで)展示室を自由に歩き回り、彫刻に近づいて様々な角度から鑑賞したり、絵画の前に立って解説パネルを読んだり、場合によっては展示物に触れて特別な演出を発動させたりすることも可能です。これは、ユーザーが空間に能動的に関与し、働きかける「能動的な体験」です。

このインタラクティブ性を実現しているのが、VRの仕組みの根幹をなすトラッキング技術です。VRシステムはユーザーの頭や手、時には身体全体の動きを検知し、それをリアルタイムで仮想空間内のアバターの動きに反映させます。ユーザーが物理的に一歩前に進めば、仮想空間内でも一歩前に進む。この「ユーザーの物理的なアクション」と「仮想空間内での結果」が一致することが、VRならではの深い没入感と存在感(プレゼンス)を生み出す鍵となります。

まとめると、360度動画は「全方位を見渡せる映像」であり、VRは「インタラクションが可能な仮想空間」です。360度動画はVRヘッドセットで楽しむのに最適なコンテンツの一つですが、それはVRが提供できる体験のほんの一部に過ぎません。VRの真価は、鑑賞者から当事者へとユーザーを変え、仮想世界に意味のある形で関与させる能力にあるのです。

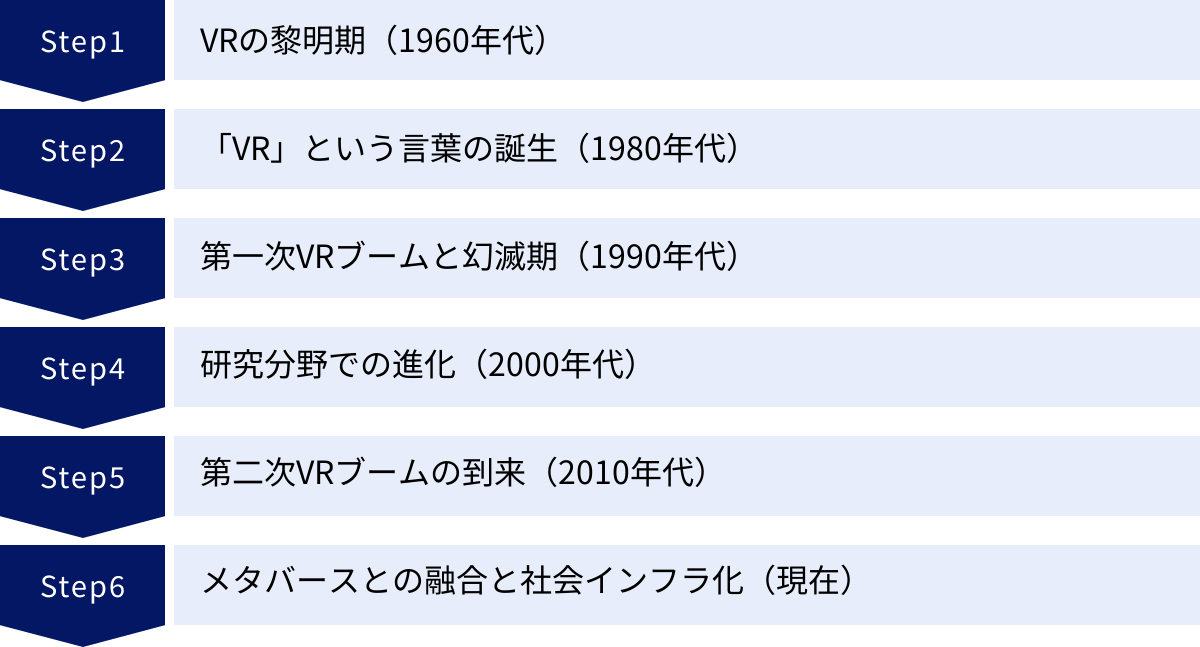

VRの歴史

現在、私たちの身近な存在になりつつあるVRですが、その概念や研究は決して新しいものではなく、半世紀以上にわたる長い歴史を持っています。技術の進化と時代の要請の中で、VRは期待と停滞を繰り返しながら、今日の姿へと発展してきました。その歩みを振り返ることは、VR技術の本質と今後の可能性を理解する上で欠かせません。

【1960年代:VRの黎明期】

VRの原点として語られるのが、1968年にコンピュータ科学者のアイバン・サザーランドが開発したヘッドマウントディスプレイ(HMD)の原型、「The Sword of Damocles(ダモクレスの剣)」です。この装置は非常に大きく重く、天井からアームで吊るす必要があったため、この名で呼ばれました。ワイヤーフレームで描かれた簡単な立体図形しか表示できませんでしたが、ユーザーの頭の動きに合わせてCGの視点が変わるという、現代のVRにも通じる基本的な仕組みを備えていました。これは、人間がコンピュータの創り出す世界を、身体感覚を伴って体験しようとした最初の本格的な試みであり、VR研究の歴史的な一歩となりました。

【1980年代:「バーチャルリアリティ」の誕生】

1980年代に入ると、VR研究はさらに加速します。1984年、VPL Research社を設立したジャロン・ラニアーは、手の動きを仮想空間に反映させる「データグローブ」や、HMD「アイフォン」などを開発し、VR技術の商業化を推し進めました。そして、彼が「バーチャルリアリティ(Virtual Reality)」という言葉を提唱し、世に広めたとされています。この時期、VRは研究室を飛び出し、新たなヒューマン・コンピュータ・インターフェースとして注目を集め始めました。

【1990年代:第一次VRブームと幻滅】

1990年代は、VRがエンターテインメント分野で大きな注目を集め、最初のブームが訪れた時代です。ゲームセンターには、大型の筐体を使ったVRゲームが登場し、多くの人々が未来のゲーム体験に胸を躍らせました。家庭用ゲーム機の世界でも、1995年に任天堂が3D映像を楽しめる「バーチャルボーイ」を発売するなど、VRを一般家庭に届けようとする試みがなされました。

しかし、このブームは長続きしませんでした。当時の技術では、ディスプレイの解像度やフレームレートが低く、トラッキングの精度も不十分だったため、多くのユーザーがVR酔い(乗り物酔いに似た不快な症状)を経験しました。また、デバイスは依然として高価で、魅力的なコンテンツも不足していました。結果として、VRは「時期尚早な技術」と見なされ、ブームは急速に沈静化。その後、VRはしばらくの間、冬の時代を迎えることになります。

【2000年代:研究分野での着実な進化】

一般市場から姿を消した一方で、VR技術は学術研究や産業、軍事といった専門分野で着実に進化を続けていました。シミュレーション技術、3Dグラフィックス能力、センサー技術、ディスプレイ技術などがそれぞれ発展し、来るべき次の時代のVRブームの土台が静かに築かれていきました。

【2010年代:第二次VRブームの到来と一般への普及】

停滞期を打ち破り、現代に続く第二次VRブームの火付け役となったのが、2012年に登場した「Oculus Rift」です。当時19歳だったパルマー・ラッキーが開発したこのVRヘッドセットは、クラウドファンディングサイト「Kickstarter」で目標額を大幅に上回る資金調達に成功し、世界中の開発者や消費者の注目を集めました。Oculus Riftは、広視野角で低遅延のトラッキングを実現し、これまでとは比較にならないほどの没入感を提供しながらも、比較的手頃な価格を目指していました。

この成功は、大手IT企業をVR市場に参入させる大きなきっかけとなりました。2014年にはFacebook(現Meta)がOculusを巨額で買収。その後、ソニー(PlayStation VR)、HTCとValve(HTC VIVE)などが次々と高性能なVRデバイスを発表し、市場は一気に活性化しました。

特に大きな転換点となったのは、PCや外部センサーが不要な「スタンドアロン型VRヘッドセット」の登場です。ケーブルから解放され、手軽に高品質なVR体験ができるようになったことで、VRは一部の愛好家のもから、より幅広い一般消費者へと普及する道が開かれました。

【現在】

そして現在、VRはメタバースという新たな文脈の中で、次なる進化の段階に入っています。デバイスはより軽く、より高解像度になり、ハンドトラッキングやアイトラッキングといった直感的な操作も可能になっています。VRはもはやゲームだけの技術ではなく、コミュニケーション、ビジネス、教育、医療など、あらゆる分野で実用化が進む、社会インフラの一つとなりつつあるのです。

VRの仕組みとそれを支える技術

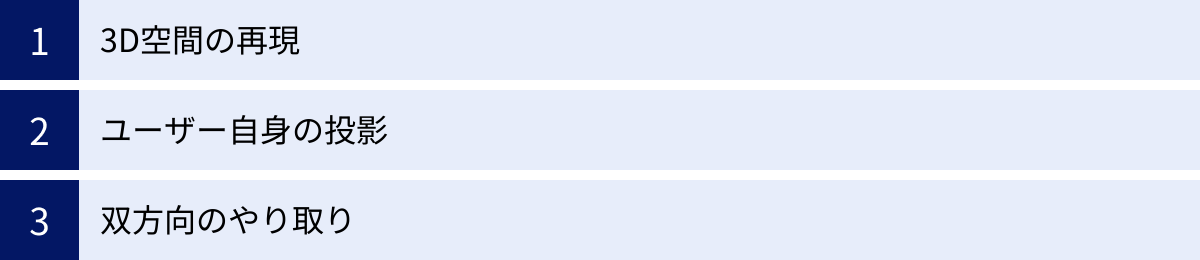

VRがなぜ、私たちにあたかも現実のような没入感を提供できるのでしょうか。その背後には、人間の知覚を巧みに利用し、仮想世界をリアルに感じさせるための様々な要素と、それを実現する高度な技術が存在します。ここでは、VR体験の根幹をなす3つの要素と、それを支える主要な技術について、仕組みを分かりやすく解説します。

VRを特徴づける3つの要素

VR体験は、主に以下の3つの要素によって構成されています。これらが相互に連携することで、ユーザーは仮想空間に「いる」という感覚を得ることができます。

3D空間の再現

VRの最も基本的な要素は、ユーザーの視界を完全に覆い、立体的な3D空間を提示することです。私たちが現実世界で奥行きや距離を感じるのは、左右の目が少し異なる位置から物を見ているためです(両眼視差)。脳は、この左右の目から入ってくるわずかに異なる2つの映像を統合し、それを立体感として認識します。

VRヘッドセットは、この「立体視(ステレオスコピック)」の原理を応用しています。ディスプレイは内部で左右2つに分割されており、それぞれの目に、仮想空間を異なる角度からレンダリングした映像を少しずらして表示します。これにより、ユーザーの脳はCGで描かれた世界を、奥行きのあるリアルな空間として知覚するのです。これが、VRの深い没入感の基礎となります。

ユーザー自身の投影

ただ3D空間を見るだけでは、映画館で3D映画を見るのと大差ありません。VRが決定的に異なるのは、ユーザー自身の動きが仮想空間に反映され、自分がその空間の当事者であると感じられる「自己投射感覚(プレゼンス)」を生み出す点です。

これを実現しているのが「トラッキング」技術です。VRヘッドセットやコントローラーには、加速度センサーやジャイロセンサーといった慣性計測装置(IMU)が内蔵されており、ユーザーの頭や手の向き、傾きを検知します。さらに、ヘッドセットに搭載されたカメラや外部に設置されたセンサーが、ユーザーの位置(XYZ座標)を特定します。

これらの情報を組み合わせることで、ユーザーが頭を動かせば仮想空間の視点もそれに追従し、手を伸ばせば仮想空間のアバターの手も伸びます。この現実の身体の動きと仮想空間でのアバターの動きがリアルタイムで一致することで、ユーザーは「このアバターは自分自身だ」と強く感じ、仮想空間への存在感を飛躍的に高めることができます。

双方向のやり取り

VR体験をより豊かで能動的なものにするのが、仮想空間内のオブジェクトと相互に作用(インタラクション)できる能力です。ユーザーは手に持ったコントローラーのボタンやトリガー、スティックを操作することで、仮想空間内の物体を掴む、投げる、押す、引くといった、現実世界と同じようなアクションを起こせます。

例えば、ドアノブを掴んで回して扉を開けたり、落ちている石を拾って投げたり、スイッチを押して機械を操作したりできます。このようなインタラクションによって、ユーザーは単なる傍観者ではなく、その世界に影響を与えることができる主体となります。世界に働きかけ、それに対するフィードバックを得るという双方向のやり取りは、VR体験をよりリアルで没入感のあるものにする上で不可欠な要素です。

VRを実現する主要な技術

上記の3つの要素は、以下のような様々な基盤技術によって支えられています。

3D映像技術

VRの視覚体験の質を決定するのが、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)に搭載された映像技術です。

- 高解像度・高リフレッシュレートディスプレイ:リアルで滑らかな映像を提供するためには、ディスプレイの解像度(映像の細かさ)とリフレッシュレート(1秒間に画面が更新される回数)が重要です。解像度が低いと映像の粗さが目立ち、リフレッシュレートが低いと映像がカクついて見え、VR酔いの原因にもなります。近年のデバイスでは、両目にそれぞれ4K相当の高解像度ディスプレイや、120Hz以上の高リフレッシュレートに対応するものが増えています。

- 広視野角レンズ:人間の視野は両目で約200度と言われています。視野角が広いほど、覗き込んでいる感覚が減り、没入感が高まります。VRヘッドセットでは、特殊なレンズ(フレネルレンズなど)を用いて、ディスプレイの映像を拡大し、広い視野角を実現しています。

センシング技術

ユーザーの動きを正確に追跡(トラッキング)するためのセンシング技術は、VRの要です。トラッキング方式には、主に「インサイドアウト方式」と「アウトサイドイン方式」があります。

- アウトサイドイン方式:PC接続型の初期のVRで主流だった方式です。部屋の外部にベースステーションと呼ばれるセンサーを設置し、それがヘッドセットやコントローラーの位置を検出します。非常に高精度なトラッキングが可能ですが、センサーの設置が必要で、体験できる範囲が限られるというデメリットがあります。

- インサイドアウト方式:現在のスタンドアロン型VRで主流の方式です。ヘッドセットに搭載された複数のカメラが、周囲の環境を認識して自己位置を推定します。外部センサーが不要なため、手軽にどこでもVRを始められます。技術の進化により、その精度はアウトサイドイン方式に迫るものとなっています。

- その他のトラッキング技術:近年では、コントローラーを使わずに手の形や指の動きを直接認識する「ハンドトラッキング」や、ユーザーの視線を検知して、見ている場所の解像度を高く描画することで処理負荷を軽減する「アイトラッキング」などの技術も実用化され、より直感的な操作とリアルな体験が可能になっています。

3Dサウンド技術

没入感は視覚だけで作られるものではありません。聴覚もまた、空間認識において極めて重要な役割を果たします。3Dサウンド(立体音響)技術は、音の発生源の位置、距離、方向をリアルに再現します。

例えば、右後方で物音がすれば、実際に右後方から音が聞こえ、遠くで鳴っている音は小さく、近くの音は大きく聞こえます。これにより、ユーザーは音を頼りに空間の広がりやオブジェクトの位置を直感的に把握できます。VRヘッドセットにはヘッドホンが内蔵または接続可能になっており、この3Dサウンド技術によって、視覚情報と聴覚情報が一致した、非常に没入感の高い体験が生み出されます。

VR体験を始めるために必要なもの

VRの世界に興味を持ち、「自分も体験してみたい」と思ったとき、具体的に何を用意すればよいのでしょうか。ここでは、VR体験を始めるために必要となる基本的な機材やソフトウェアについて、種類や選び方のポイントを解説します。

VRヘッドセット(HMD)

VR体験の核となる、最も重要なデバイスがVRヘッドセット(ヘッドマウントディスプレイ、HMD)です。頭に装着し、視覚と聴覚を仮想世界に接続する役割を担います。VRヘッドセットは、その動作方式によって大きく3つのタイプに分けられます。

| 種類 | スタンドアロン型 | PC接続型 | スマートフォン装着型 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 単体で動作、ケーブルレス | 高性能PCと有線/無線接続 | スマホを装着して使用 |

| メリット | 手軽、自由度が高い、比較的安価 | 高画質、高パフォーマンス | 非常に安価、入門が容易 |

| デメリット | 処理能力に限界がある | 高コスト、PCスペック要求、設置の手間 | 体験の質が低い、コンテンツ不足 |

| 主な用途 | ゲーム、動画鑑賞、SNS | ハイエンドゲーム、クリエイティブ作業 | 360度動画鑑賞(現在は下火) |

スタンドアロン型

現在、最も主流となっているのがこのスタンドアロン型です。ヘッドセット本体にプロセッサー、メモリ、ストレージ、バッテリーなどがすべて内蔵されており、PCやゲーム機に接続することなく、単体でVRを体験できます。

- メリット: 最大の魅力は、ケーブルから解放された自由度の高さと手軽さです。電源を入れればすぐに使えるため、場所を選ばずにVRを楽しめます。価格もPC接続型に比べて手頃なものが多く、VR入門者に最もおすすめです。

- デメリット: 内蔵プロセッサーの処理能力は高性能なPCには及ばないため、グラフィックの忠実度や同時に表示できるオブジェクトの数などには限界があります。

- 選び方: これからVRを始める多くの人にとって、最初の選択肢となるタイプです。代表的な製品のスペックや対応コンテンツを比較し、自分の予算と目的に合ったものを選びましょう。

PC接続型

その名の通り、高性能なパソコンとケーブルで接続して使用するタイプです。パソコンの強力な処理能力(特にグラフィックボードの性能)を利用するため、非常に高品質でリッチなVR体験が可能です。

- メリット: 最高レベルのグラフィックスとパフォーマンスを実現できます。美麗な映像が求められるハイエンドなVRゲームや、精密な3Dモデルを扱うプロフェッショナルなクリエイティブ作業、研究開発などに適しています。

- デメリット: 高性能なPCを別途用意する必要があり、導入コストが高額になります。また、PCと有線で接続するため、ケーブルが身体に絡みつくなど、動きが制約されることがあります(無線化するオプションもありますが高価です)。

- 選び方: 最高のVR体験を求めるゲーマーや、業務でVRを活用したいクリエイター、開発者向けの選択肢です。要求されるPCのスペックを事前にしっかり確認することが不可欠です。

スマートフォン装着型

スマートフォンをゴーグルのようなケースに装着し、スマホの画面とセンサーを利用してVRを体験する簡易的なタイプです。

- メリット: 数千円程度から購入でき、非常に安価で手軽にVRの雰囲気を味わえるのが特徴でした。

-

- デメリット: 体験の質はヘッドトラッキング(頭の向きの検知)のみに限られ、位置の移動(ポジショナルトラッキング)はできません。そのため没入感が低く、VR酔いを起こしやすいです。また、対応するコンテンツも現在ではほとんど開発されていません。

- 現状: スタンドアロン型の普及に伴い、現在では市場からほぼ姿を消しています。VRの本格的な体験を求める場合は、スタンドアロン型かPC接続型を選ぶのが賢明です。

パソコンやゲーム機

スタンドアロン型のVRヘッドセットであれば、これらは必須ではありません。しかし、PC接続型のVRを選ぶ場合は、ヘッドセットの性能を最大限に引き出すための高性能なパソコンが不可欠です。

VRを快適に動作させるためには、特にグラフィックボード(GPU)の性能が重要になります。各VRヘッドセットの公式サイトには、推奨されるPCのスペック(CPU, GPU, メモリ, OSなど)が明記されているので、購入前に必ず確認しましょう。「VR Ready」と表示されたゲーミングPCは、VRに必要なスペックを満たしているため、PCの知識に自信がない場合の選択肢となります。

また、「PlayStation VR」シリーズのように、特定の家庭用ゲーム機(PlayStation 4やPlayStation 5)に接続して使用するVRシステムも存在します。

コントローラーなどの入力装置

ほとんどのVRヘッドセットには、両手に持つ専用のコントローラーが2つ付属しています。これらのコントローラーには、ボタン、トリガー、ジョイスティックなどが配置されており、仮想空間内で物を掴んだり、メニューを操作したり、移動したりするための主要な入力デバイスとなります。

近年では、コントローラーを使わずに、ヘッドセットに搭載されたカメラでユーザーの手の動きを直接認識する「ハンドトラッキング」機能も標準的になりつつあります。これにより、より直感的で自然な操作が可能になっています。

さらに、より高い没入感を求める上級者向けには、足や腰にセンサーを取り付けて全身の動きをアバターに反映させる「フルトラッキング」用の追加デバイスなども販売されています。

VRコンテンツ(ソフトウェア)

ハードウェアを揃えるだけでは、VR体験は始まりません。実際に楽しむためのVRゲームやアプリケーションといったソフトウェア(コンテンツ)が必要です。

これらのVRコンテンツは、以下のようなオンラインストア(プラットフォーム)から購入・ダウンロードするのが一般的です。

- Meta Quest Store: スタンドアロン型VRヘッドセット「Meta Quest」シリーズ向けの公式ストア。ゲームからフィットネス、ソーシャルアプリまで幅広いコンテンツが揃っています。

- SteamVR: PCゲームの巨大プラットフォーム「Steam」内のVRコンテンツセクション。PC接続型VRの主要なプラットフォームであり、非常に多くのタイトルが配信されています。

- VIVEPORT: HTC社が運営するVRコンテンツのプラットフォーム。月額制のサブスクリプションサービスが特徴で、多くのタイトルを好きなだけ楽しめます。

まずは無料の体験アプリやデモを試してみて、VRがどのようなものかを体感し、そこから自分の興味に合った有料コンテンツを探していくのがおすすめです。

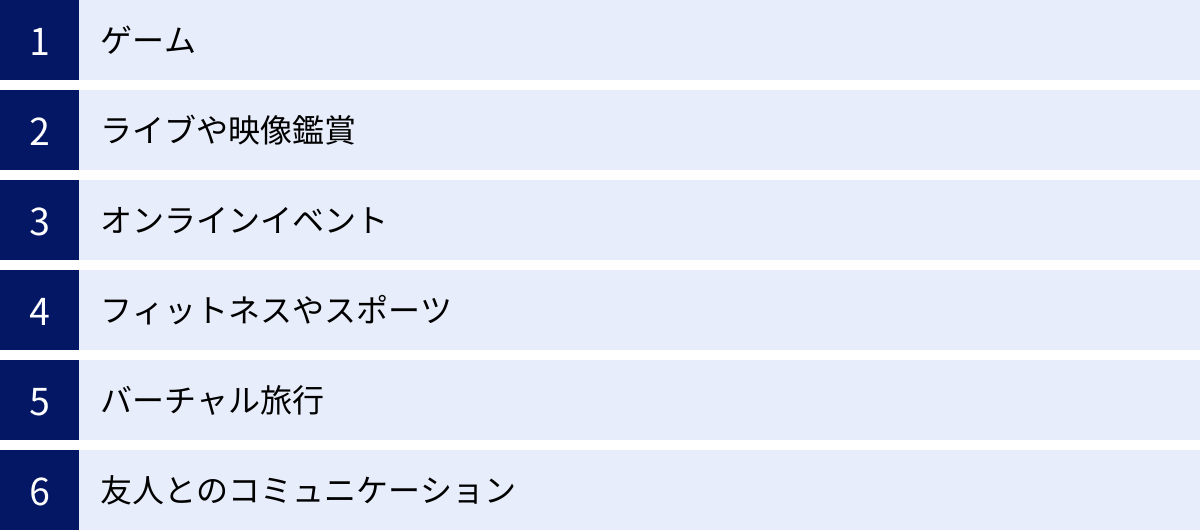

VRでできること【エンターテインメント編】

VR技術が最もその真価を発揮し、広く普及しているのがエンターテインメントの分野です。従来のディスプレイ越しの体験とは比較にならない圧倒的な没入感は、遊びや楽しみの形を根底から変える力を持っています。ここでは、VRが可能にする魅力的なエンターテインメント体験の数々を紹介します。

ゲーム

VRのキラーコンテンツといえば、やはりゲームです。プレイヤーはゲームの世界の登場人物そのものとなり、物語やアクションを身体全体で体験します。

- アクション・FPS(First Person Shooter): 自分が主人公の視点となり、剣を振るい、銃を構え、魔法を放ちます。遮蔽物に実際に身をかがめて隠れたり、手を伸ばして弾薬をリロードしたりといった身体的なアクションが求められ、緊張感と臨場感は従来のゲームの比ではありません。

- リズムゲーム: 音楽に合わせて飛んでくるノーツを、光る剣で斬ったり、パンチで破壊したりします。全身を使ってプレイするため、爽快感が高く、エクササイズ効果も期待できます。

- パズル・アドベンチャー: 仮想空間に再現された謎に満ちた部屋や世界を探索し、自分の手でオブジェクトを動かしながら仕掛けを解き明かしていきます。あたかも自分が名探偵や冒険家になったかのような深い没入感で、物語の世界に浸ることができます。

- レース・フライトシミュレーター: コックピットに乗り込み、360度の視界でサーキットや大空を駆け巡ります。圧倒的なスピード感とスケール感を味わうことができ、乗り物好きにはたまらない体験です。

ライブや映像鑑賞

VRは、ライブエンターテインメントや映像鑑賞のスタイルも大きく変えます。

- バーチャルライブ: アーティストが仮想空間のステージでパフォーマンスを行い、ファンはアバターとなってライブに参加します。現実のライブのように、友人と一緒に盛り上がったり、ペンライトを振ったり、アーティストに声援を送ったりできます。物理的な会場の制約がないため、現実では不可能なド派手なステージ演出も可能です。最前列から、あるいは空中からといった、現実ではありえない視点からライブを楽しめるのもVRならではの魅力です。

- スポーツ観戦: スタジアムの特等席や、フィールド上の選手のすぐそばといったベストポジションから、迫力あるスポーツ観戦ができます。様々な角度からのリプレイ映像を自分の好きなタイミングで見たり、試合に関するデータをリアルタイムで確認したりすることも可能です。

- バーチャルシネマ: 仮想空間内に巨大なスクリーンを持つプライベートシアターを作り出し、誰にも邪魔されずに映画に没頭できます。友人と同じシアター空間に集まって、離れた場所にいても一緒に映画を鑑賞し、感想を語り合うといった楽しみ方もできます。

オンラインイベント

VRは、大規模なオンラインイベントの開催にも活用されています。

コミックや同人誌の展示即売会、企業の製品発表会、ファンミーティングなどがバーチャル空間で開催され、世界中から多くの人がアバターとして参加します。参加者は広大な会場を自由に歩き回り、ブースを訪れて出展者と直接会話したり、展示物を見たり、ステージイベントを鑑賞したりと、現実のイベントに近い体験が可能です。地理的な制約や会場のキャパシティの問題を解消できる新しいイベントの形として注目されています。

フィットネスやスポーツ

「VRは座ってやるもの」というイメージはもはや過去のものです。VRは楽しく続けられる新しいフィットネスの形を提供します。

ボクシング、卓球、テニス、ダンスなど、様々なスポーツをゲーム感覚で楽しめます。インストラクターの指導を受けながらエクササイズに励むアプリもあり、消費カロリーの計測も可能です。天候に左右されず、人目を気にすることなく、自宅で本格的な運動ができるため、運動が苦手な人でも継続しやすいのが大きなメリットです。

バーチャル旅行

行きたくても簡単には行けない世界の絶景や歴史的な遺産を、自宅にいながら訪れることができます。

360度の実写映像や、フォトグラメトリ(多数の写真を合成して3Dモデルを生成する技術)によって精巧に再現された観光地を、まるで実際にその場にいるかのように散策できます。宇宙空間を漂ったり、深海を探検したりといった、現実では不可能な旅行体験もVRなら可能です。旅行の下見として活用したり、身体的な理由で旅行が難しい人が世界を楽しむための手段としても、大きな可能性を秘めています。

友人とのコミュニケーション

VRは、新しい形のソーシャルプラットフォームでもあります。

「ソーシャルVR」と呼ばれるサービスでは、ユーザーは自分の分身であるアバターを自由にカスタマイズし、仮想空間で世界中の人々と交流できます。友人とおしゃべりをしたり、一緒にゲームをしたり、映画を見たり、あるいはユーザーが自ら作り出した多種多様なワールドを探検したりと、その楽しみ方は無限大です。現実の姿や場所に縛られない、純粋なコミュニケーションが生まれる場として、多くの人々が集うコミュニティが形成されています。

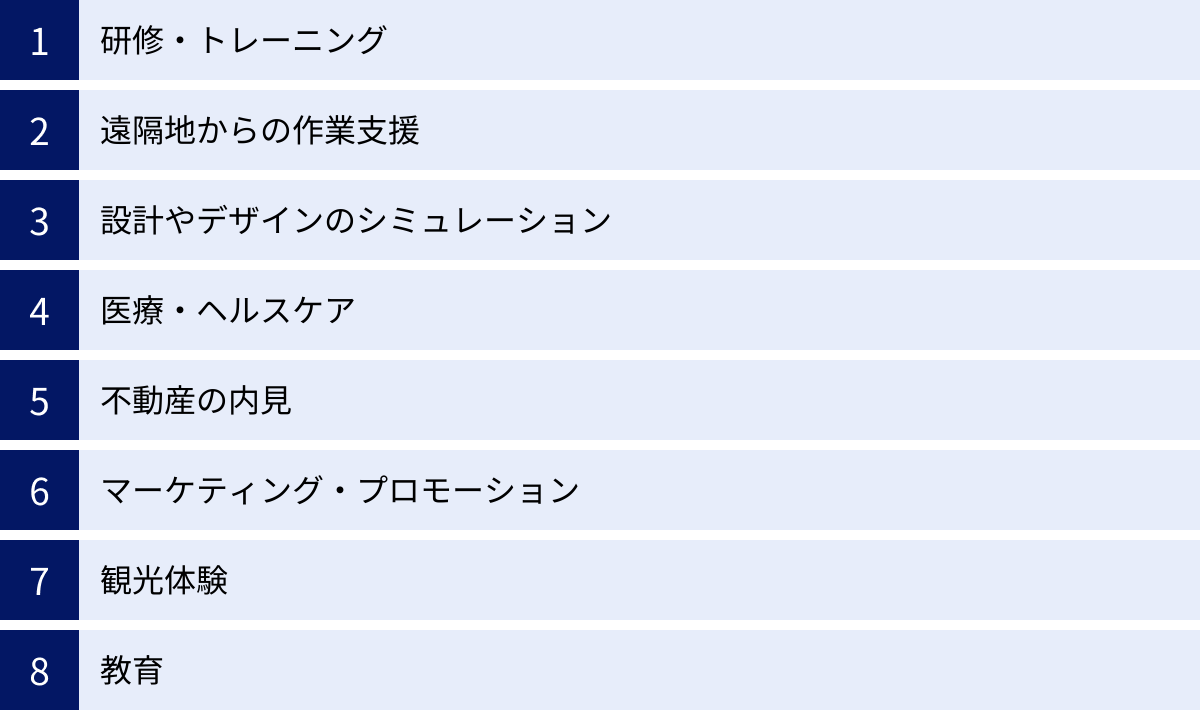

VRでできること【ビジネス・産業編】

VRの活用範囲はエンターテインメントに留まりません。むしろ、その真価は様々なビジネスや産業分野における課題解決において発揮されつつあります。コスト削減、安全性向上、業務効率化、そして新たな顧客体験の創出など、VRは企業の競争力を高める強力なツールとして、急速に導入が進んでいます。

研修・トレーニング

VRは、研修やトレーニングの分野で革命的な変化をもたらしています。

- 危険作業の訓練: 建設現場での高所作業、工場での重機操作、電力設備のメンテナンスなど、現実では危険を伴い、失敗が許されない作業の訓練を、完全に安全な仮想空間で何度でも繰り返し行うことができます。これにより、作業員のスキル習熟度を効率的かつ安全に高め、実際の現場での事故リスクを大幅に低減できます。

- 緊急時対応訓練: 火災、地震、事故などの緊急事態をリアルにシミュレートし、パニック状態に陥らずに冷静かつ的確な対応手順を身につけるための訓練が可能です。従業員の防災意識や危機管理能力の向上に繋がります。

- 接客・クレーム対応トレーニング: アバターを相手にしたロールプレイングを通じて、接客マナーや難しいクレームへの対応スキルを実践的に学びます。対人トレーニングにありがちな緊張感を和らげ、様々なパターンの顧客対応を気兼ねなく練習できます。

- 技術伝承: 熟練技術者の持つ暗黙知(感覚やコツ)を、VRを通じて可視化・体験化することで、若手へのスムーズな技術伝承を支援します。

遠隔地からの作業支援

VR/MR技術は、地理的な距離を超えて専門知識を共有することを可能にします。

現場の作業員が装着したスマートグラスやVRヘッドセットのカメラ映像を、遠隔地にいる熟練技術者や専門家がリアルタイムで共有。専門家は、まるで現場にいるかのように状況を把握し、作業員の視界に直接、指示のマーカーや手順書、3Dモデルなどを表示させて、的確なサポートを行います。これにより、専門家が移動する時間とコストを削減し、迅速な問題解決とダウンタイムの最小化を実現します。

設計やデザインのシミュレーション

製造業や建築・建設業界において、VRは開発プロセスを劇的に効率化します。

- バーチャルデザインレビュー: 自動車や航空機、家電製品などの3D CADデータをVR空間に実物大で投影し、関係者が一堂に会してデザインレビューを行います。物理的なモックアップ(試作品)を製作する前に、外観の確認、内部構造の検証、部品の干渉チェックなどを直感的に行うことができ、開発コストの削減と期間短縮、手戻りの防止に大きく貢献します。

- 建築・都市計画シミュレーション: 設計段階の建物をVRでウォークスルーし、空間の広さ、動線、内装の雰囲気、窓からの眺めなどをリアルに体感。施工前に問題点を発見し、設計にフィードバックすることができます。都市計画の分野では、新しいビルの建設が周辺の景観や日照に与える影響などをシミュレートし、住民への合意形成に活用する例もあります。

医療・ヘルスケア

医療分野は、VRが人命を救い、生活の質を向上させる上で最も期待される領域の一つです。

- 外科手術シミュレーション: 執刀医が、患者のCT/MRIデータから作成されたリアルな3D臓器モデルを使い、難易度の高い手術のシミュレーションを行います。これにより、手術計画の精度を高め、実際の手術でのリスクを低減します。若手医師のトレーニングにも極めて有効です。

- VRセラピー: 高所恐怖症や広場恐怖症、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの患者に対し、VRで安全に制御された環境下で恐怖の対象に段階的に直面させる「暴露療法」に活用されます。また、痛みの緩和やリハビリテーションのモチベーション維持にも効果が報告されています。

- 医学教育: 学生が人体の内部をVRで探検したり、複雑な解剖学的構造を立体的に理解したりするなど、従来の教科書では得られない直感的な学習体験を提供します。

不動産の内見

VRは不動産業界の常識を変えつつあります。顧客は、VRヘッドセットを使って、遠隔地にいながら複数の物件をバーチャルで内見できます。

建設前のマンションでも、完成後の部屋の様子をリアルに体験することが可能です。これにより、顧客は移動の時間と手間を省けるだけでなく、家具の配置をシミュレートするなど、より具体的に生活をイメージできます。不動産会社にとっては、案内のコストを削減し、より広範囲の顧客にアプローチできるというメリットがあります。

マーケティング・プロモーション

VRは、消費者に強い印象を与え、購買意欲を高める新しいマーケティングツールとして注目されています。

自動車メーカーがバーチャルショールームで新車の内装や機能を体験させたり、旅行会社が観光地の魅力をVRで伝えたりするなど、商品やサービスの世界観に深く没入させる「体験型広告」が可能です。これにより、従来の広告では伝えきれなかった製品の魅力を直感的に訴求し、顧客エンゲージメントとブランドロイヤリティを高めることができます。

観光体験

観光地や文化施設が、その場を訪れることができない人々に向けてVRコンテンツを提供します。これは、施設の魅力を世界中に発信し、将来的な実際の訪問を促すプロモーションとなるだけでなく、VRコンテンツ自体を収益源とすることも可能です。また、バリアフリー観光の一環として、身体的な制約がある人々にも観光体験を提供するという社会的な意義も持ちます。

教育

教育現場では、VRは生徒の学習意欲と理解度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。

歴史的な出来事の現場にタイムスリップしたり、宇宙空間を遊泳したり、危険な化学実験を安全に体験したりと、抽象的な概念や通常はアクセス不可能な場所を、VRを通じてリアルな体験として学ぶことができます。この「体験学習」は、生徒の知的好奇心を刺激し、記憶の定着を助ける効果が期待されています。

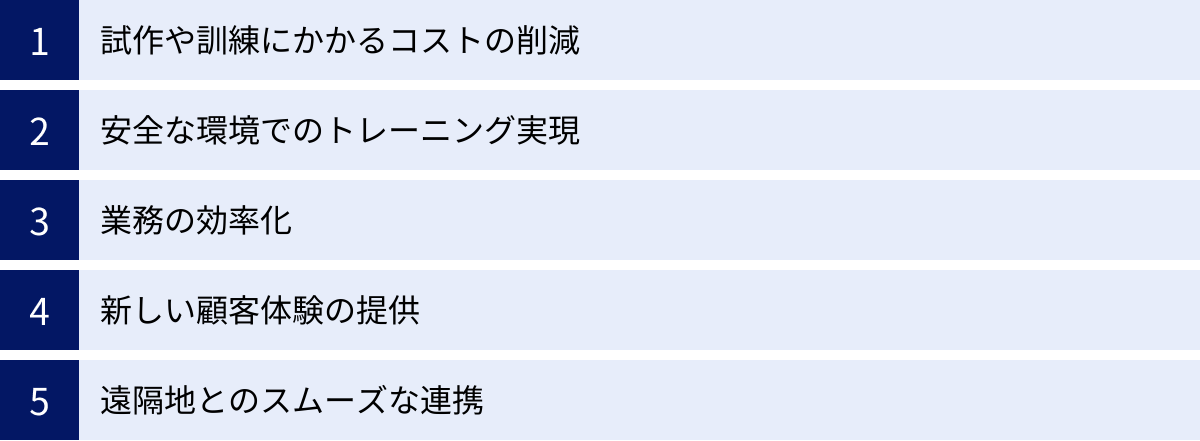

VRを導入するメリット

エンターテインメントから産業利用まで、VRがもたらす価値は多岐にわたります。企業や組織がVRを導入することによって得られる具体的なメリットは、コスト削減や効率化といった直接的なものから、顧客満足度の向上や新たなビジネスチャンスの創出といった戦略的なものまで、様々です。ここでは、VR導入がもたらす主要な5つのメリットを掘り下げて解説します。

試作や訓練にかかるコストの削減

VR導入による最も直接的で分かりやすいメリットの一つが、物理的なモノや場所にかかるコストを大幅に削減できることです。

製造業においては、新製品開発の際に何度も物理的なモックアップ(試作品)を製作する必要がありますが、これには多大な材料費と加工費、時間がかかります。VRを活用すれば、3Dデータを基に実物大のバーチャルモックアップを作成し、デザインや構造の検証が可能です。これにより、物理的な試作品の製作回数を最小限に抑え、開発コストと期間を大幅に圧縮できます。

同様に、建築業界ではモデルルームの建設費用、研修分野では大規模な訓練施設の建設・維持費用や、訓練用の機材・消耗品にかかる費用を削減できます。仮想空間であれば、一度コンテンツを制作すれば、何度でも、何人でも、低コストで利用できるため、費用対効果は非常に高くなります。

安全な環境でのトレーニング実現

コスト削減以上に重要なメリットが、従業員の安全を確保しながら、極めて質の高いトレーニングを実施できることです。

現実世界では一度のミスが重大な事故に繋がりかねない、あるいは再現すること自体が困難な状況を、VR空間ではリスクゼロで何度でも体験できます。

- 危険作業: 航空機のパイロット、クレーンオペレーター、消防士、警察官などの訓練では、現実さながらの緊迫した状況を安全にシミュレートできます。

- 医療手技: 外科医は、失敗が許されない手術の手順を、リアルな3D臓器モデルを使って繰り返し練習し、手技の習熟度を高めることができます。

- 緊急時対応: 工場での設備トラブルや、自然災害発生時といったパニックに陥りがちな状況を体験することで、冷静な判断力と適切な対応手順を身体で覚えさせることができます。

このように、失敗から学ぶという、最も効果的な学習プロセスを安全に提供できることは、VRが持つ他に代えがたい大きな価値です。これにより、従業員のスキル向上だけでなく、労働災害の防止や企業のレピュテーション保護にも繋がります。

業務の効率化

VRは、様々な業務プロセスに介在する「時間」「距離」「手戻り」といった非効率な要素を排除し、組織全体の生産性を向上させます。

設計開発のプロセスでは、バーチャルレビューによって関係者が地理的に離れていても同じ3Dモデルを囲んで議論できるため、出張などの移動時間が不要になります。また、開発の初期段階で問題点を発見しやすくなるため、後の工程での大幅な手戻りを防ぎ、プロジェクト全体のリードタイムを短縮します。

遠隔作業支援では、専門家が現地に赴くことなく問題を解決できるため、機器のダウンタイムを最小化し、事業の継続性を高めます。これらの効率化は、単に時間を節約するだけでなく、従業員がより付加価値の高い業務に集中するための時間を生み出します。

新しい顧客体験の提供

市場が成熟し、製品やサービスの同質化が進む現代において、他社との差別化を図る上で「顧客体験(CX)」の重要性はますます高まっています。VRは、これまでにない魅力的で没入感のある体験を提供し、顧客の心を掴むための強力な武器となります。

不動産の内見、自動車のバーチャル試乗、家具の試し置き、旅行先のバーチャルツアーなど、VRは顧客が商品やサービスをより深く理解し、購入後の生活や利用シーンを具体的にイメージする手助けをします。このような「購入前の疑似体験」は、顧客の不安を解消し、納得感を高め、最終的な購買決定を後押しします。

また、製品の仕組みをインタラクティブに学べるコンテンツや、ブランドの世界観を表現したバーチャルイベントは、顧客との間に強いエンゲージメントを築き、長期的なファンになってもらうための効果的な手段となります。

遠隔地とのスムーズな連携

グローバル化やリモートワークの普及に伴い、物理的に離れた場所にいるチームメンバーとの円滑なコラボレーションは、多くの企業にとって重要な課題です。

Web会議やチャットツールも有効ですが、複雑なアイデアの共有や、一体感のある議論には限界があります。VR会議システムを利用すれば、参加者はアバターとして同じ仮想空間に集まり、ホワイトボードに書き込んだり、3Dモデルを囲んで話したりと、まるで同じ部屋にいるかのような感覚でコミュニケーションをとることができます。

この「共在感(Co-presence)」は、非言語的なコミュニケーションを補い、チームの一体感を醸成します。これにより、地理的な制約を感じさせない、創造的で効率的なコラボレーションが実現可能になります。

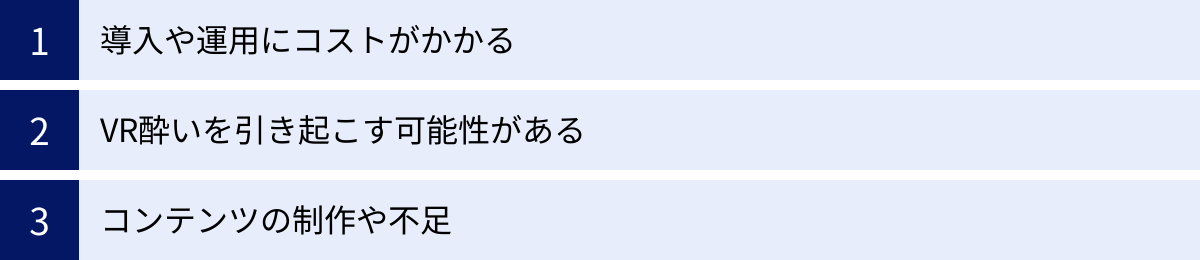

VRを導入する際のデメリットと課題

VR技術は多くのメリットと大きな可能性を秘めていますが、その導入と普及にはまだいくつかのデメリットや乗り越えるべき課題が存在します。これらの現実的な問題を理解し、対策を講じることは、VRを効果的に活用するために不可欠です。

導入や運用にコストがかかる

VR導入を検討する際に、多くの企業が直面する最初のハードルがコストの問題です。

- ハードウェアコスト: VRヘッドセット本体に加え、PC接続型の場合は高性能なパソコン、フルトラッキングなどを行う場合は追加のセンサー類など、初期投資としてハードウェアの購入費用が発生します。導入する台数が多ければ、その分コストも増大します。

- ソフトウェア・コンテンツコスト: VR体験には、目的に応じたソフトウェアやコンテンツが必要です。市販のアプリケーションを利用する場合でもライセンス費用がかかります。特に、自社の特定の業務に合わせたオリジナルのVRコンテンツを制作する場合、その開発費用は高額になる可能性があります。3Dモデリングやプログラミングなど、専門的なスキルを持つ人材や外部の開発会社への委託が必要となり、数百万円から数千万円規模の投資になることも珍しくありません。

- 運用・保守コスト: デバイスのメンテナンス、ソフトウェアのアップデート、コンテンツの更新など、導入後も継続的に運用・保守のためのコストや人的リソースが必要となります。

これらのコストを考慮すると、VR導入は依然として手軽な投資とは言えません。導入にあたっては、達成したい目的を明確にし、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

VR酔いを引き起こす可能性がある

VR体験における生理的な課題として、「VR酔い」が挙げられます。これは、乗り物酔いに似た症状で、頭痛、吐き気、めまい、冷や汗などを引き起こします。

VR酔いの主な原因は、目から入ってくる「動いている」という視覚情報と、三半規管など身体の平衡感覚が感じる「動いていない」という感覚の間にズレ(感覚の不一致)が生じることです。このズレに脳が混乱することで、不快な症状が現れます。

VR酔いの発生しやすさには個人差が非常に大きいですが、以下のような要因によって引き起こされやすくなります。

- ハードウェアの性能: ディスプレイのリフレッシュレート(1秒あたりの画面更新回数)が低い、あるいはトラッキングの遅延が大きいと、ユーザーの実際の動きと映像の反映にタイムラグが生じ、酔いを誘発します。

- コンテンツの内容: ユーザー自身は静止しているのに、視界だけが激しく動くようなコンテンツ(ジェットコースターなど)や、不自然な加速・減速を伴う移動方法は、酔いを引き起こしやすいとされています。

- 体験時間: 長時間の連続したVR体験は、心身への負担が大きくなり、酔いを引き起こすリスクを高めます。

この問題に対処するため、開発者は酔いを引き起こしにくい移動方法(ワープ移動など)を実装したり、ハードウェアメーカーは高リフレッシュレート化やトラッキング精度の向上に努めていますが、依然としてすべてのユーザーが快適に利用できるわけではないのが現状です。企業が研修などで導入する際は、休憩時間を適切に設ける、酔いにくいコンテンツを選ぶなどの配慮が不可欠です。

コンテンツの制作や不足

VRのポテンシャルを最大限に引き出すには、目的に合致した質の高いコンテンツが不可欠ですが、これが導入の大きなボトルネックとなる場合があります。

エンターテインメント分野では多くの優れたゲームが登場していますが、特定の産業や業務に特化した実用的なコンテンツは、まだ十分に市場に流通しているとは言えません。

例えば、「自社の製造ラインの作業訓練をVRで行いたい」と考えても、そのためのコンテンツは市販されていません。前述の通り、自社専用のコンテンツをオーダーメイドで開発するには、高い専門性と多額のコストが必要となり、多くの企業にとって導入の障壁となっています。

また、コンテンツを自社で制作・運用していくためには、3D CGデザイナーやVRエンジニアといった専門人材の確保・育成も課題となります。VR市場の拡大に伴い、コンテンツ制作を容易にするツールやプラットフォームも登場しつつありますが、誰もが手軽に高品質なVRコンテンツを制作できる環境が整うまでには、まだ時間が必要です。

これらの課題は、技術の進化、デバイスの低価格化、コンテンツ制作ツールの発展などによって、徐々に解決に向かっています。しかし、現時点ではこれらのデメリットや課題を十分に理解した上で、スモールスタートで試行錯誤を重ねながら、自社に合った活用方法を見出していく姿勢が重要となります。

VRの今後の展望と未来

VR技術は、長い歴史を経て、今まさに本格的な普及期を迎えようとしています。デバイスの進化、コンテンツの充実、そして社会的なニーズの高まりが相互に作用し、VRは私たちの生活や社会に根付く、次世代のコンピューティングプラットフォームへと進化していくことが予想されます。その未来は、どのような姿をしているのでしょうか。

1. デバイスの劇的な進化:より自然で、より快適に

現在のVRヘッドセットは、数年前に比べて格段に軽量・高性能になりましたが、未来のデバイスはさらに進化を遂げるでしょう。

- 小型・軽量化: 現在のゴーグル型から、普通の眼鏡やサングラスと見分けがつかないような、軽量でスタイリッシュな形状へと進化していく可能性があります。これにより、長時間の装着でも疲れにくく、日常生活の中で自然に利用できるようになります。

- 超高解像度化と広視野角化: ディスプレイ技術の進化により、人間の目の解像度を超えるほどの高精細な映像が実現されるでしょう。網膜に直接映像を投影する「網膜投影」技術などが実用化されれば、ピクセルの存在を全く感じさせない、究極的にリアルな視覚体験が可能になります。

- 五感へのアプローチ: 現在のVRは主に視覚と聴覚に訴えかけるものですが、未来のVRは五感全てを刺激する方向へと進化します。触覚を再現する「ハプティクス技術」はさらに高度化し、VR内のオブジェクトの硬さ、質感、温度などをリアルに感じられるようになります。グローブ型やスーツ型のデバイスを通じて、仮想の雨粒の冷たさや、握手した相手の温もりまで感じられるようになるかもしれません。さらに、嗅覚や味覚を再現する研究も進んでおり、仮想世界はより多感覚でリッチなものになっていきます。

2. メタバースとの完全なる融合:もう一つの現実へ

VRは、インターネット上の三次元仮想空間「メタバース」への主要なアクセスデバイスとして、その重要性を増していきます。

未来において、メタバースは単なるゲームやソーシャルの場に留まらず、仕事、学習、ショッピング、経済活動が行われる「もう一つの社会」として機能するようになります。人々はVRを通じてメタバースにログインし、アバターの姿で会議に参加し、世界中の人々と共同でプロジェクトを進め、バーチャルストアで買い物をし、新たなビジネスを創造します。物理的な制約から解放されたこの空間では、現実世界では不可能な自己表現や、新しい形のコミュニティが生まれるでしょう。VRは、このデジタルなもう一つの現実への没入感を最大化する、不可欠なインターフェースとなります。

3. AIとの連携:無限に生成される世界と体験

AI(人工知能)とVRの融合は、コンテンツ制作とインタラクションのあり方を根本から変えます。

現在は人間が時間とコストをかけて制作しているVR空間やコンテンツを、AIがユーザーの好みや状況に応じてリアルタイムで自動生成できるようになります。例えば、「古代ローマ風の街で、親しい友人とリラックスして話せる空間」と指示するだけで、AIがその通りのVR空間を瞬時に創り出す、といったことが可能になるかもしれません。

また、VR空間内に登場するNPC(ノンプレイヤーキャラクター)も、AIによって自律的に思考し、ユーザーと自然な対話やインタラクションを行うようになります。これにより、一人ひとりに最適化された、無限とも言えるパーソナライズされたVR体験が生まれるでしょう。

4. 社会インフラとしての定着

VRは、一部の先進的なユーザーや企業だけのものではなく、電気やインターネットのように、誰もが当たり前に利用する社会インフラの一つとして浸透していくでしょう。

- 教育: 生徒たちはVRを通じて、教科書の中の世界を実体験として学びます。

- 医療: 遠隔地にいる名医が、VRを通じて地方の患者の手術を支援することが日常になります。

- 仕事: リモートワークがさらに進化し、オフィスという物理的な概念そのものが希薄になるかもしれません。

- コミュニケーション: 離れて暮らす家族が、VR空間で食卓を囲み、同じ時間を共有します。

このように、VRは物理的な距離という人類の長年の制約を乗り越え、私たちの生活の質を向上させ、社会のあり方をより柔軟で包括的なものへと変えていく大きな可能性を秘めています。もちろん、依存やプライバシー、倫理的な課題など、解決すべき問題も山積しています。しかし、その課題を乗り越えた先には、現実世界と仮想世界がシームレスに融合し、人間の能力や経験が飛躍的に拡張された、より豊かで新しい未来が待っていることは間違いありません。VR技術の進化から、今後も目が離せません。