近年、デジタル技術の進化は目覚ましく、私たちの生活やビジネスのあり方を大きく変えようとしています。その中でも特に注目を集めているのが、MR(Mixed Reality:複合現実)と呼ばれる技術です。MRは、私たちがいる現実世界と、コンピューターが作り出す仮想世界を高度に融合させ、これまでにない新しい体験を生み出す可能性を秘めています。

しかし、「MR」と聞いても、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)と何が違うのか、具体的に何ができるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、MRの基本的な概念から、VR・ARとの違い、その仕組み、導入のメリット・デメリット、そして具体的な活用分野まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、MRがもたらす未来の姿を具体的にイメージできるようになり、ビジネスや日常生活における新たな可能性を見出すきっかけとなるでしょう。

目次

MR(複合現実)とは

MR(Mixed Reality:複合現実)は、その名の通り、現実世界(Physical Reality)と仮想世界(Virtual Reality)を混ぜ合わせ(Mix)、新たな体験環境を構築する技術です。この技術の最大の特徴は、現実空間とデジタル情報を単に重ね合わせるだけでなく、それらがリアルタイムで相互に影響し合う点にあります。

現実世界と仮想世界を融合させる技術

MRを理解する上で最も重要なキーワードは「融合」です。これは、単に現実の風景の上にコンピューターグラフィックス(CG)を重ねて表示するAR(拡張現実)とは一線を画す概念です。

MRの世界では、デバイスが現実の空間を正確に認識します。例えば、部屋の中にある机や椅子、壁の位置や形状を3次元データとして捉えます。そして、その3次元空間の中に、あたかも本当に存在するかのように仮想のオブジェクト(3Dモデル)を配置できます。

MRが実現する「融合」の具体例

- 物理法則の適用: 仮想のボールを投げると、現実の床で跳ね返り、壁に当たって止まります。

- オクルージョン(遮蔽): 仮想のキャラクターが現実の机の後ろに回り込むと、机に隠れて見えなくなります。

- 物理的なインタラクション: 現実の手で、仮想のスイッチを押したり、レバーを引いたりといった操作が可能です。

このように、MRは仮想オブジェクトが現実世界の物理的な制約を受け、ユーザーもまた現実の身体を使って仮想オブジェクトに干渉できる、まさに現実と仮想が一体化した空間を創り出す技術なのです。

この「融合」により、ユーザーはデジタル情報を、あたかも目の前にある実物のように、直感的に扱うことが可能になります。例えば、自動車の設計者が、実物大の仮想の自動車モデルを目の前に出現させ、その周りを歩き回りながらデザインを確認したり、ドアを開けて内装をチェックしたり、さらには部品を一つひとつ手で分解して構造を検討したり、といったことが実現します。

これは、従来の2Dモニター上でマウスやキーボードを使って行う作業とは、没入感も操作の直感性も全く異なります。MRは、デジタル情報をスクリーンの中から解放し、私たちが生活する現実空間そのものを新たなワークスペースやキャンバスに変える力を持っています。

MRの研究自体は古くから行われていましたが、近年のコンピューター処理能力の向上、センサー技術の進化、ディスプレイ技術の発展により、高性能なMRデバイスが次々と登場し、製造業、医療、教育、エンターテイン-メントなど、様々な分野で実用化に向けた動きが加速しています。MRは、単なる目新しい技術ではなく、人間の能力を拡張し、社会の生産性を大きく向上させる可能性を秘めた、次世代のコンピューティングプラットフォームとして期待されているのです。

MR・AR・VR・XRの違いを解説

MRについて理解を深めるためには、類似技術であるAR(拡張現実)やVR(仮想現実)との違いを明確に把握することが不可欠です。また、これらの技術を総称するXR(クロスリアリティ)という言葉も合わせて理解しておきましょう。

AR(拡張現実)との違い

AR(Augmented Reality:拡張現実)は、現実世界にデジタル情報を「付加(Augment)」する技術です。スマートフォンやタブレットのカメラを通して現実世界を見ることで、その上にキャラクターやテキスト、ナビゲーション情報などを重ねて表示します。

最も身近な例は、スマートフォンアプリのカメラフィルターや、特定の場所に行くとキャラクターが現れる位置情報ゲームなどです。また、家具を部屋に試し置きできるアプリもARの一種です。

ARとMRの最も大きな違いは、「現実空間との相互作用性」と「空間認識のレベル」にあります。

- ARの場合:

- ARは、基本的にはカメラ映像の上に情報を「重ねる」だけです。そのため、表示されたCGは現実の物体を認識せず、壁を突き抜けたり、机の上に置いたつもりが宙に浮いて見えたりします。

- 空間認識は限定的で、主に平面を検出してオブジェクトを配置するレベルに留まることが多いです。

- 相互作用も限定的で、画面タップなどの間接的な操作が中心となります。

- MRの場合:

- MRは、センサーを用いて現実空間の形状(壁、床、物体など)をリアルタイムで3Dスキャンし、仮想オブジェクトが現実の物理法則に従うかのように振る舞います。

- 机の上に置いた仮想カップは、しっかりと机の表面に接地し、手で押せば机の端から落ちます。

- ユーザーは自分の手を使って、仮想オブジェクトを掴んだり、動かしたりといった直接的かつ直感的な操作が可能です。

つまり、ARが現実世界への「一方的な情報の追加」であるのに対し、MRは「現実世界と仮想世界の双方向のコミュニケーション」を実現する技術と言えます。ARは「現実世界を拡張する」技術、MRは「現実世界と仮想世界を融合する」技術と捉えると分かりやすいでしょう。

VR(仮想現実)との違い

VR(Virtual Reality:仮想現実)は、ユーザーの視界を完全に覆うヘッドマウントディスプレイ(HMD)を装着し、知覚を現実世界から遮断して、完全に構築された仮想空間に「没入(Immerse)」する技術です。

VRの世界では、ユーザーは現実の自分の部屋にいながら、全く別の場所(例えば、宇宙空間やファンタジーの世界)にいるかのような体験ができます。主にゲームや360度動画の視聴、仮想空間でのイベント参加などに活用されています。

VRとMRの最も大きな違いは、「現実世界との接続性」です。

- VRの場合:

- VRの目的は、ユーザーを現実から切り離し、100%デジタルの世界に没入させることです。

- ヘッドセットは外部の光景を遮断するため、ユーザーは自分の周囲の現実環境を見ることはできません。

- 体験の基盤は、完全にコンピューターによって生成された仮想空間です。

- MRの場合:

- MRの目的は、あくまで現実世界をベースにして、そこに仮想情報を融合させることです。

- ユーザーは、専用の半透明ゴーグルやカメラを通して、常に自分の周囲の現実環境を認識しています。

- 体験の基盤は、あくまで目の前にある現実空間です。

VRが「ここではないどこかへ行く」ための技術であるとすれば、MRは「今ここにいる現実を、より豊かで便利なものにする」ための技術です。VRは現実の代替(Replacement)を、MRは現実の強化(Enhancement)を目指していると考えることができます。

XR(クロスリアリティ)との関係

XR(Cross RealityまたはExtended Reality)は、VR、AR、MRといった、現実世界と仮想世界を融合させる技術全般を包括する総称(アンブレラターム)です。

近年、技術の進化に伴い、VR・AR・MRの境界線は曖昧になりつつあります。例えば、VRヘッドセットに搭載されたカメラで現実世界を取り込み、その上にCGを重ねて表示する「パススルー機能」は、MR的な体験を提供します。一方で、MRデバイスで視界を完全に仮想映像で覆えば、VR的な体験も可能です。

このように、各技術が互いの領域にクロス(交差)し、拡張(Extend)し始めている状況を的確に表現するために、「XR」という言葉が使われるようになりました。XRは、これらすべての技術を内包する、より広い概念であり、MR、AR、VRはXRという大きな枠組みの中に位置づけられる具体的な技術分野と理解しておくと良いでしょう。

一目でわかるMR・AR・VRの違い比較表

これまでの説明を、以下の表にまとめます。それぞれの技術の特性を比較することで、違いがより明確になるでしょう。

| 比較項目 | AR(拡張現実) | MR(複合現実) | VR(仮想現実) |

|---|---|---|---|

| コンセプト | 現実世界に情報を付加・拡張する | 現実世界と仮想世界を融合・複合する | 仮想世界に没入する |

| 現実世界との関わり | 現実世界が主体。その上にデジタル情報を重ねる。 | 現実世界が主体。仮想オブジェクトが現実空間に存在する。 | 現実世界を遮断し、仮想世界に置き換える。 |

| 空間認識 | 限定的(主に平面認識)。 | 高度(空間全体を3Dで認識)。 | 不要(仮想空間内での位置追跡が主)。 |

| 相互作用性(インタラクション) | 限定的(画面タップなど)。仮想オブジェクトは現実を認識しない。 | 高度(手で直接操作可能)。仮想オブジェクトは現実の物体と相互作用する。 | 高度(コントローラー等で操作)。仮想空間内のオブジェクトと相互作用する。 |

| 没入感 | 低い(現実は常に見えている)。 | 中程度(現実を見ながら仮想オブジェクトに触れる)。 | 非常に高い(視覚・聴覚が仮想世界に支配される)。 |

| 主なデバイス | スマートフォン、タブレット、スマートグラス | MRヘッドセット(HoloLens 2, Magic Leap 2, Quest 3, Vision Proなど) | VRヘッドセット(HMD) |

| 体験のイメージ | 目の前の風景に天気予報や道案内が表示される。 | 自分の部屋の床に仮想のペットが現れ、家具を避けながら歩き回る。 | 自分の部屋にいながら、深海や宇宙空間を探索する。 |

このように、MR、AR、VRはそれぞれ異なる特性と目的を持っています。MRはARの進化形と位置づけられることが多く、ARの「情報付加」能力と、VRの「高い没入感・インタラクティブ性」を、現実世界を基盤として両立させようとする技術であると言えるでしょう。

MRの仕組みと実現方式

MRがどのようにして現実世界と仮想世界を違和感なく融合させているのでしょうか。その裏側には、高度なハードウェアとソフトウェア技術が複雑に連携しています。ここでは、MRを実現するための主要な「方式」と、それを支える「技術」について掘り下げて解説します。

MRを実現する2つの方式

MRデバイスがユーザーに複合現実の映像を見せる方法には、大きく分けて2つの方式が存在します。それが「透過型(光学シースルー方式)」と「ビデオシースルー方式」です。それぞれにメリット・デメリットがあり、用途や目指す体験によって使い分けられます。

透過型(光学シースルー方式)

透過型(光学シースルー方式)は、半透明のディスプレイ(ハーフミラーのようなもの)を通して、ユーザーが直接、現実世界の光景を見ながら、そこにデジタル映像を投影して重ね合わせる方式です。眼鏡やゴーグルのように、レンズ部分に映像が浮かび上がって見えるイメージです。

- 仕組み:

小型のプロジェクターから投射された映像を、導波路(Waveguide)と呼ばれる特殊なガラスやプラスチックの板に導き、光を回折・反射させることで目の前のレンズ全面に映像を映し出します。ユーザーの目には、現実の風景と、レンズに映し出された仮想オブジェクトが重なって見えます。 - メリット:

- 現実世界の視認性: 現実の光景を直接見ているため、映像が非常にクリアで、解像度の低下や遅延がありません。そのため、現実の物体を正確に認識しながら作業するのに適しています。

- 低遅延: 映像の合成処理が少ないため、頭を動かした際の映像の追従性が高く、酔いを引き起こしにくいとされています。

- 装着感の自然さ: 閉塞感が少なく、周囲の人とのコミュニケーションも取りやすいです。

- デメリット:

- 視野角(FOV)の狭さ: 構造上、映像を投影できる範囲が限られ、視界の一部にしかCGを表示できない傾向があります。

- 仮想オブジェクトの表現力: 仮想オブジェクトが半透明に見えがちで、現実の物体のような「実在感」を出すのが難しいです。また、背景が明るい場所(屋外など)では映像が見えにくくなることがあります。

- 黒色の表現: 光を重ねる方式なので、完全な「黒」を表現することが原理的に困難です。

この方式は、産業用途で実績の多い「Microsoft HoloLens 2」などに採用されており、現場作業支援など、現実世界を正確に見ることが最優先される場面で強みを発揮します。

ビデオシースルー方式

ビデオシースルー方式は、デバイスに搭載されたカメラでまず現実世界の映像を撮影し、その映像にリアルタイムでCGを合成したものを、内部の不透明なディスプレイに表示する方式です。ユーザーは、カメラを通した「ライブ映像」としての現実世界を見ています。

- 仕組み:

デバイス前面の高性能カメラが現実の風景を捉え、その映像データがプロセッサーに送られます。プロセッサーは、映像にCGを重畳する処理を行い、完成した複合現実の映像をユーザーの目の前にあるディスプレイに映し出します。VRヘッドセットの「パススルー機能」は、この方式の代表例です。 - メリット:

- 広い視野角(FOV): VRヘッドセットと同様のディスプレイを使えるため、視界全体を複合現実の映像で覆うことができ、高い没入感が得られます。

- 高い表現力: 仮想オブジェクトを完全に不透明に表示したり、色味を調整したりできるため、実在感のあるリアルな表現が可能です。現実の部屋を暗く見せたり、特定の色だけを強調したりといった視覚効果も加えられます。

- 完全な黒の表現: ディスプレイのピクセルを発光させなければよいため、黒をはっきりと表現できます。

- デメリット:

- 画質と遅延: 現実世界をカメラ越しに見るため、カメラの解像度や性能、映像処理の速度に画質が左右されます。わずかな映像の遅延(レイテンシー)が、違和感や酔いの原因になる可能性があります。

- 閉塞感と安全性: 常にディスプレイを見ている状態なので、透過型に比べて閉塞感があります。また、万が一システムのフリーズや電源喪失が起きた場合、視界が完全に失われるリスクがあります。

- 消費電力: カメラとディスプレイ、高度な映像処理を常に行うため、消費電力が大きくなる傾向があります。

この方式は、「Meta Quest 3」や「Apple Vision Pro」といった最新のコンシューマー向けデバイスで主流となっており、エンターテインメントや没入感の高い体験を重視する用途に適しています。

MRを支える主な技術

上記の方式を実現するためには、様々な基盤技術が不可欠です。MRデバイスは、まさに最先端技術の集合体と言えます。

空間認識技術

MRの核となるのが、デバイスが「今どこにいて、周囲がどうなっているか」をリアルタイムで理解する空間認識技術です。その中心的な役割を担うのがSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)です。

SLAMは、「自己位置推定(Localization)」と「環境地図作成(Mapping)」を同時に行う技術です。デバイスに搭載されたカメラやセンサーからの情報を基に、周囲の環境の特徴点(壁の角、家具の縁など)を捉え、それらを繋ぎ合わせて3次元のマップを生成します。そして、そのマップの中で自分がどの位置・どの向きにいるのかを常に計算し続けます。

このSLAM技術によって、ユーザーが部屋の中を歩き回っても、仮想オブジェクトは同じ場所に固定され続け、まるで本当にそこにあるかのように見せることができます。さらに、平面検出(床や壁、テーブルの上面を認識)や空間メッシュ生成(空間全体の凹凸を網の目のようにデータ化)といった技術を組み合わせることで、仮想オブジェクトを床に置いたり、壁に掛けたりといった、より高度な融合が実現します。

センサー技術

SLAMをはじめとする空間認識は、多種多様なセンサーからの情報を統合することで成り立っています。

- IMU(Inertial Measurement Unit:慣性計測装置): 加速度センサーとジャイロセンサー(角速度センサー)で構成され、デバイスの傾きや向き、素早い動きを検出します。頭の動きを瞬時にトラッキングし、映像の遅延を最小限に抑えるために極めて重要です。

- デプスセンサー(深度センサー): 赤外線などを対象物に照射し、その反射光が返ってくるまでの時間やパターンを計測することで、対象物までの距離を測定します。これにより、空間の奥行きや物体の立体的な形状を正確に把握でき、精度の高い3Dマップ作成や、手や指の動きを認識するハンドトラッキングを可能にします。

- RGBカメラ: いわゆる通常のカラーカメラで、周囲の環境の色やテクスチャ(模様)を捉えます。SLAMの特徴点検出や、ビデオシースルー方式における現実世界の映像撮影に使われます。

これらのセンサーが毎秒何十回、何百回という頻度でデータを取得し、それを高速に処理することで、MRのリアルタイムな体験が支えられています。

ディスプレイ技術

ユーザーに映像を見せるディスプレイも、MR体験の質を左右する重要な要素です。特に、透過型(光学シースルー方式)で鍵となるのが導波路(Waveguide)技術です。

導波路は、プロジェクターから射出された光を、内部で全反射を繰り返しながら目の前のレンズ全体に効率的に導く透明な板です。この技術により、分厚いレンズや複雑な光学系を使わずに、薄くて軽いディスプレイを実現できます。いかに広い視野角を確保しつつ、映像を明るく均一に、そして高解像度で表示できるかが技術開発のポイントとなっています。

一方、ビデオシースルー方式では、VRで培われた高解像度・高リフレッシュレートのOLED(有機EL)や液晶ディスプレイ技術が応用されています。近年では、片目4Kを超えるような超高精細ディスプレイも登場しており、カメラで撮影した現実映像のピクセル感をなくし、より自然な視界を提供することを目指して進化が続いています。

これらの実現方式と基盤技術が一体となって初めて、MRは現実と仮想の境界を曖昧にするような、かつてない体験を生み出すことができるのです。

MRでできること

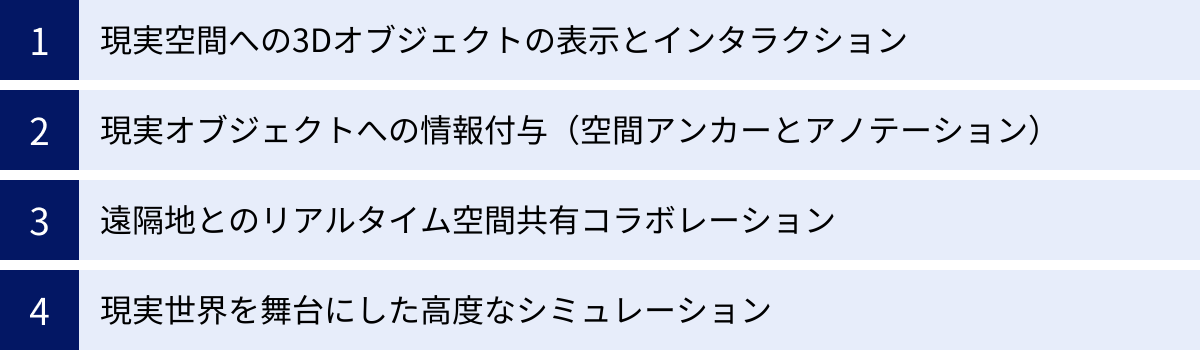

MRの仕組みを理解したところで、次に気になるのは「具体的に何ができるのか?」という点でしょう。MRは単なる3D映像表示装置ではなく、現実空間を拡張するインタラクティブなツールです。ここでは、MRが提供する代表的な機能や能力について、分野を横断して解説します。

- 現実空間への3Dオブジェクトの表示とインタラクション

これがMRの最も基本的な機能です。製品の3D設計データや建築物のBIMデータ、医療用の人体モデルなどを、実物大で現実空間に投影できます。ユーザーは、そのオブジェクトの周りを自由に歩き回ったり、近づいて細部を確認したりできます。さらに、自分の「手」を使って、オブジェクトを直感的に操作できるのが大きな特徴です。- 操作の例:

- 掴む(Grasp): 手で直接オブジェクトを掴んで、好きな場所に移動させる。

- 拡大・縮小(Scale): 両手で広げたり縮めたりして、サイズを自由に変更する。

- 回転(Rotate): 手首をひねるようにして、オブジェクトを360度回転させる。

- 分解・組み立て(Disassemble/Assemble): 複雑な機械の部品を一つひとつ手で取り外し、内部構造を確認したり、元通りに組み立てたりする。

これにより、企画・設計段階でのデザインレビューや、顧客への製品プレゼンテーションが、モニター上の2D図面や縮小モデルで行うよりも格段にリアルかつ分かりやすくなります。関係者全員が同じ「実物大のイメージ」を共有できるため、認識の齟齬が減り、迅速な意思決定に繋がります。

- 操作の例:

- 現実オブジェクトへの情報付与(空間アンカーとアノテーション)

MRは、現実世界に存在する特定の機械や設備、場所に対して、デジタル情報を「固定(アンカー)」して表示できます。これを空間アンカーと呼びます。例えば、工場の特定のモーターに、その稼働状況や温度、振動数といったIoTセンサーからのリアルタイムデータを重ねて表示したり、メンテナンス履歴を付与したりできます。さらに、その情報に注釈(アノテーション)を加えることも可能です。

* アノテーションの例:

* テキストメモ: 「このバルブは毎週点検すること」といった注意書きを表示する。

* 矢印やマーカー: 操作すべきスイッチや、確認すべき箇所を矢印で指し示す。

* 動画マニュアル: 修理手順を示す短い動画を、修理対象のすぐ横に再生する。これにより、作業者は分厚いマニュアルをめくる必要なく、目の前の対象物を見ながら、必要な情報を必要なタイミングで得られます。ハンズフリーで作業を進められるため、作業効率の向上とヒューマンエラーの削減に大きく貢献します。

- 遠隔地とのリアルタイム空間共有コラボレーション

MRは、物理的に離れた場所にいる人々と、あたかも同じ空間にいるかのように共同作業を行うことを可能にします。これは「リモートアシスタンス」や「コラボレーション」と呼ばれる機能です。- 仕組みの例:

現場にいる作業員がMRデバイスを装着すると、その視界(現実風景+仮想オブジェクト)が、遠隔地にいる専門家のPCやタブレット、あるいは同じMRデバイスにリアルタイムで共有されます。 - できること:

- 遠隔指示: 専門家は、現場作業員の視界の中に、手書きの指示(「ここを調べて」と丸で囲むなど)や3Dの矢印、テキストなどを直接描き込んで、具体的な指示を出すことができます。

- アバター参加: 専門家が3Dアバターとして現場の空間に現れ、現場作業員と同じ3Dモデルを指さしながら議論することも可能です。

これにより、熟練技術者が不足している現場や、海外の工場で発生したトラブルなどに対して、専門家が移動することなく迅速に対応できます。移動コストと時間の削減はもちろん、技術やノウハウの伝承にも役立ちます。

- 仕組みの例:

- 現実世界を舞台にした高度なシミュレーション

MRは、現実の環境や道具を使いながら、仮想のシナリオを体験するという、極めてリアルなシミュレーションを実現します。- シミュレーションの例:

- 外科手術トレーニング: 医学生が、現実の手術台の上に表示された仮想の患者と臓器を、実際の手術器具を使って執刀するトレーニング。器具が仮想の臓器に触れると、その感触がフィードバックされる技術も研究されています。

- 緊急事態対応訓練: 消防士が、煙や炎が充満する仮想の火災現場を、現実の施設内で体験する。消火器を噴射すると、仮想の炎が消えるといったインタラクションも可能です。

- レイアウト検討: 工場や店舗の新しいレイアウトを検討する際、仮想の機械や棚を実物大で配置し、作業員の動線や顧客の回遊性に問題がないかを、実際にその場を歩き回りながら確認する。

物理的なモックアップ(実物大模型)を作成したり、大規模な訓練施設を建設したりする必要がないため、コストを大幅に削減しつつ、安全かつ繰り返し何度でもリアルな訓練・検証が行えます。

- シミュレーションの例:

これらの「できること」は、それぞれが独立しているわけではなく、相互に連携することでさらに大きな価値を生み出します。MRは、私たちの働き方、学び方、そしてコミュニケーションのあり方そのものを、より直感的で、より効率的なものへと変革するポテンシャルを秘めているのです。

MRを導入するメリット

MR技術がもたらす可能性は多岐にわたりますが、ビジネスの現場に導入することで、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。ここでは、MR導入によって得られる主要な3つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

現実空間で直感的な操作ができる

MR導入の最大のメリットは、デジタル情報を現実空間に直接投影し、ハンズフリーかつ直感的に操作できる点にあります。これは、従来のPCやタブレットを使った業務プロセスを根本から変える力を持っています。

例えば、航空機のエンジンの組み立て作業を考えてみましょう。従来の方法では、作業員は紙のマニュアルやノートPCの画面と、目の前の複雑なエンジンとを、何度も視線を往復させながら作業を進める必要がありました。どの部品を、どの工具を使って、どの順番で、どのくらいの力で締め付けるのか。これらの情報を一度頭で記憶し、実際の作業に移すというプロセスは、認知的な負荷が高く、作業の中断やミスの原因になりやすいという課題がありました。

しかし、MRデバイスを導入すると、状況は一変します。

作業員がエンジンを見ると、次に使うべき部品が光ってハイライトされ、使用する工具の3Dモデルがすぐ横に表示されます。組み立て手順を示すアニメーションが目の前で再生され、締め付けトルクのような重要な数値データも視野の隅に常に表示されます。作業員は両手を作業に集中させたまま、視線を動かすことなく、必要な情報をリアルタイムで得ることができます。

- 認知負荷の軽減: 「マニュアルを見る→覚える→作業する」というプロセスが不要になり、「見ながら作業する」という、人間にとって自然なワークフローが実現します。これにより、作業員の認知的な負担が大幅に減り、疲労の軽減や集中力の維持に繋がります。

- 作業効率の向上: 視線の往復やマニュアルを探す時間がなくなるため、作業時間が短縮されます。特に、複雑で手順の多い作業ほど、その効果は大きくなります。

- ヒューマンエラーの削減: 手順の飛ばしや部品の選択ミスといった、記憶違いや勘違いによるヒューマンエラーを劇的に減らすことができます。MRは、作業品質の標準化と向上に直接的に貢献します。

このように、MRは人間とデジタルの間のインターフェースを、より自然で直感的なものに変えることで、現場作業の生産性と品質を飛躍的に高める可能性を秘めているのです。

場所の制約を受けずに共同作業ができる

第二の大きなメリットは、物理的な距離の制約を取り払い、高度な遠隔コラボレーションを実現できることです。これにより、人材の有効活用、コスト削減、迅速な問題解決が可能になります。

製造業の工場で、ある生産設備に未知のエラーが発生したとします。現場の若手技術者だけでは原因が特定できず、対応に苦慮しています。従来であれば、本社や海外拠点にいるベテランの専門家が、飛行機や新幹線に乗って現場に駆けつける必要がありました。これには、多大な移動時間とコストがかかり、その間、生産ラインは停止したままになってしまいます。

MRを活用した「リモートアシスタンス」は、この課題を解決します。

現場の若手技術者はMRデバイスを装着し、遠隔地にいる専門家とビデオ通話を開始します。専門家のPC画面には、若手技術者が見ているのと同じ光景(設備の内部など)がリアルタイムで共有されます。専門家は、その映像を見ながら、「この部分の電圧を測ってほしい」と、画面上のメーターを丸で囲んで指示したり、「次に開けるべきカバーはこれだ」と3Dの矢印を空間に表示したりできます。

- 移動コストと時間の削減: 専門家が物理的に移動する必要がなくなるため、交通費や宿泊費といった直接的なコストはもちろん、移動にかかる時間という最も貴重なリソースを大幅に削減できます。

- 迅速な問題解決とダウンタイムの最小化: トラブル発生後、即座に専門家のサポートを受けられるため、問題解決までの時間が劇的に短縮されます。これにより、工場の生産ラインの停止時間(ダウンタイム)を最小限に抑え、生産性の低下を防ぎます。

- ナレッジトランスファー(技術伝承): 現場でのOJT(On-the-Job Training)が、遠隔からでも可能になります。若手技術者は、専門家の指示を受けながら実際に手を動かすことで、実践的なスキルとノウハウを学ぶことができます。これは、熟練技術者の高齢化や人材不足に悩む多くの企業にとって、非常に重要な価値を持ちます。

MRによる遠隔コラボレーションは、一人の専門家が、世界中の複数の現場を同時にサポートすることを可能にします。これは、属人化しがちな高度なスキルや知識を、組織全体で効率的に共有するための強力なツールとなるでしょう。

高度なシミュレーションでコストを削減できる

三つ目のメリットは、現実世界ではコストや時間がかかる、あるいは危険を伴う作業を、仮想空間で安全かつ低コストに再現できる点です。これにより、開発プロセスの前倒しや、トレーニングの質の向上が実現します。

自動車メーカーが新しいモデルのインテリアを開発するケースを考えてみましょう。従来は、デザイン案を基に、粘土や樹脂で実物大の模型(クレイモデルやモックアップ)を何度も制作し、操作性や質感を評価していました。このプロセスには、数週間から数ヶ月の時間と、多額の材料費・人件費がかかります。

MRを導入すれば、設計データを実物大の3Dホログラムとして投影し、それを評価することができます。デザイナーやエンジニアは、MRデバイスを装着して仮想の運転席に座り、ハンドルの握り心地やスイッチ類の配置、視界の広さなどを、まるで実車があるかのようにリアルに体験・評価できます。デザインの変更も、データを修正するだけですぐに反映されるため、試作のサイクルを劇的に短縮し、物理的なモックアップの制作コストを大幅に削減できます。

また、教育・研修分野でもシミュレーションは絶大な効果を発揮します。

例えば、高価で繊細な医療機器の操作トレーニングや、めったに発生しないが一度起きると大事故に繋がるプラントの異常事態への対応訓練などです。実機を使ったり、危険な状況を実際に作り出したりするのは困難ですが、MRを使えば、仮想の機器や状況を相手に、安全な環境で、失敗を恐れずに何度でも繰り返しトレーニングできます。

- 開発コスト・期間の削減: 物理的な試作品の制作回数を減らすことで、材料費、加工費、人件費を削減し、開発リードタイムを短縮します。

- トレーニングの安全性と質の向上: 危険な作業や高価な機材を扱うトレーニングを、リスクゼロで実施できます。また、様々なシナリオをプログラムできるため、多様な状況への対応能力を養うことができます。

- 機会損失の防止: 建設プロジェクトにおいて、着工前にMRで完成イメージを関係者全員で共有することで、施工後の「イメージと違う」といった手戻りを防ぎ、工期の遅延や追加コストの発生を未然に防ぎます。

これらのメリットは、MRが単なる「見える化」ツールに留まらず、企業の意思決定の質を高め、競争力を強化するための戦略的な投資となり得ることを示しています。

MR導入のデメリットと課題

MRは多くのメリットを持つ一方で、その普及と導入にはまだいくつかの障壁が存在します。技術的な成熟度やコスト、コンテンツの不足など、導入を検討する際には、これらのデメリットや課題も十分に理解しておく必要があります。

デバイスが高価で導入コストがかかる

MR導入における最も大きなハードルの一つが、初期投資の高さです。特に、産業用途で求められる高精度なトラッキング機能や優れた装着性を備えたハイエンドなMRデバイスは、依然として高価です。

例えば、法人向けMRデバイスの代表格である「Microsoft HoloLens 2」は、数十万円単位の価格帯です。これを複数台導入するとなると、ハードウェアだけでも相当なコストがかかります。さらに、導入コストはデバイス本体の価格だけではありません。

- ソフトウェア開発・購入コスト: MRデバイスは、購入しただけでは特定の業務に活用できません。その業務内容に特化した専用のアプリケーションソフトウェアが必要です。汎用的なアプリケーションもありますが、多くの場合、自社の業務プロセスに合わせてカスタマイズ開発するか、新規に開発する必要があります。これには、専門的なスキルを持つ開発者への委託費用など、数百万円から数千万円規模のコストが発生することもあります。

- システム連携コスト: 既存の業務システム(例えば、製品ライフサイクル管理(PLM)システムや、IoTプラットフォームなど)とMRアプリケーションを連携させて、設計データやセンサーデータをリアルタイムに表示する場合、そのためのシステムインテグレーションにも追加のコストと工数がかかります。

- 運用・保守コスト: デバイスの管理、ソフトウェアのアップデート、ユーザーへのトレーニング、トラブルシューティングなど、導入後の運用・保守体制を構築するためのランニングコストも考慮しなければなりません。

これらのトータルコストを考えると、MR導入は決して手軽なものではなく、明確な目的と費用対効果(ROI)の試算に基づいた、計画的な投資判断が不可欠です。中小企業にとっては、このコストが導入の大きな障壁となっているのが現状です。ただし、近年では「Meta Quest 3」のように、比較的安価ながら高いMR性能を持つコンシューマー向けデバイスも登場しており、スモールスタートでMR活用の可能性を探る選択肢も増えつつあります。

対応コンテンツがまだ少ない

二つ目の課題は、すぐに使えるビジネス向けのMRアプリケーション(コンテンツ)が、まだ十分に充実していないという点です。

スマートフォンの世界では、App StoreやGoogle Playに数百万ものアプリケーションが揃っており、ユーザーは自分の目的に合ったアプリを簡単に見つけて利用できます。しかし、MRの世界では、プラットフォームごとのアプリストアは存在するものの、特に専門的な業務に対応した「キラーアプリケーション」と呼べるものはまだ限られています。

- 業界・業務特化の必要性: 製造業の組み立て支援、建設業のBIM連携、医療分野の手術支援など、MRが価値を発揮するシーンは非常に専門的かつ多岐にわたります。そのため、それぞれの業界や企業の個別のニーズにぴったりと合う既製のアプリケーションを見つけるのは困難な場合が多いです。

- コンテンツ開発のハードル: 結果として、多くの企業はMRコンテンツを自社で内製するか、開発会社に委託開発することになります。しかし、MRコンテンツの開発には、3Dモデリング、ゲームエンジン(UnityやUnreal Engineなど)の知識、空間UI/UXデザインといった、従来のソフトウェア開発とは異なる専門的なスキルセットが求められます。こうした人材はまだ市場に少なく、確保が難しいのが実情です。

- 標準化の遅れ: 3Dデータのフォーマットや、デバイス間のアプリケーションの互換性など、業界標準がまだ完全に確立されていない部分もあり、コンテンツ開発の複雑性を高める一因となっています。

この「コンテンツ不足」の問題は、デバイスの普及を妨げ、デバイスが普及しないとコンテンツ開発への投資も進まないという、一種の「鶏と卵」の関係にあります。この状況を打破するため、ノーコード/ローコードでMRアプリケーションを開発できるプラットフォームが登場するなど、コンテンツ開発のハードルを下げようとする動きも活発化しています。

デバイスの装着による負担がある

三つ目の課題は、ユーザーの身体的な負担や快適性(エルゴノミクス)に関する問題です。現在のMRデバイスは、日常的に長時間、快適に使い続けられるレベルにはまだ達していません。

- 重量とバランス: MRデバイスは、プロセッサー、バッテリー、複数のセンサー、光学系などを内蔵しているため、どうしてもある程度の重量があります。「HoloLens 2」は約566g、「Meta Quest 3」は約515gです。これらの重さが頭部や首に集中するため、長時間の装着は疲労や不快感の原因となります。重心のバランスを最適化するなど、各メーカーは装着感の向上に努めていますが、通常の眼鏡のような軽快さには程遠いのが現状です。

- バッテリー持続時間: 高度な処理をリアルタイムで行うMRデバイスは、消費電力が大きく、内蔵バッテリーでの連続使用時間は2〜3時間程度に留まるものがほとんどです。一日中作業で使用するには、予備バッテリーの準備や、外部バッテリーからの給電といった対策が必要となり、これがさらなる重量増やケーブルの煩わしさにつながる可能性があります。

- 発熱: 高負荷な処理を続けると、デバイス本体が熱を持つことがあります。特に顔に近い部分が熱くなると、不快感を強く感じる原因となります。

- MR酔い(サイバーシックネス): VR酔いと同様に、MRでも視覚情報と三半規管が感じる動きとの間にズレが生じると、吐き気やめまいといった症状(サイバーシックネス)を引き起こすことがあります。ビデオシースルー方式における映像のわずかな遅延や、低フレームレートの映像などが原因となり得ます。

これらの装着に関する課題は、特に一日を通してデバイスを使用する必要がある現場作業などでの本格的な普及に向けた大きなハードルです。デバイスのさらなる小型化・軽量化、バッテリー効率の向上、そして酔いを引き起こさないための技術的な改善が、今後のMR技術の発展において極めて重要なテーマとなっています。

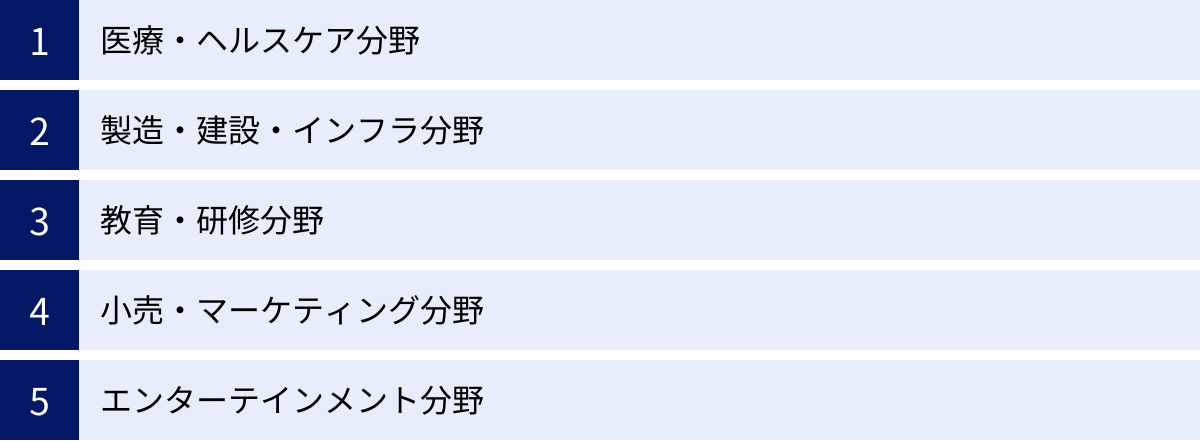

MRの活用分野

MR技術は、その特性を活かして、すでに様々な産業分野で実証実験や導入が進められています。ここでは、MRが特に大きな変革をもたらすと期待されている5つの分野について、具体的な活用シナリオを交えながら解説します。

医療・ヘルスケア分野

医療は、MRの活用が最も期待される分野の一つです。人命に関わる精密さと、高度な専門知識が求められるこの領域で、MRは医師の能力を拡張し、医療の質と安全性を向上させる可能性を秘めています。

- 手術支援(サージカルナビゲーション):

手術前に撮影した患者のCTやMRIの3Dデータを、MRデバイスを通して実際の手術部位に寸分違わず重ねて表示します。これにより、執刀医は皮膚や臓器の裏側に隠れている血管や神経、腫瘍の位置を、まるで透視しているかのようにリアルタイムで把握しながらメスを入れることができます。これにより、正常な組織へのダメージを最小限に抑え、より安全で精密な手術の実現が期待されています。 - 医学教育・トレーニング:

医学生や研修医が、高価な献体や模型を使わずに、リアルな解剖学を学ぶことができます。MRで表示された3Dの人体モデルを、手で自由に回転させたり、臓器を一つひとつ取り出して内部構造を観察したりすることが可能です。また、仮想の患者を相手に、様々な症例の手術シミュレーションを繰り返し行うことで、リスクゼロで実践的な手技を習得できます。 - リハビリテーション支援:

脳卒中後のリハビリなどにおいて、患者のモチベーション維持は重要な課題です。MRを活用し、単調なリハビリ動作をゲームのような楽しい体験に変えることができます。例えば、腕を伸ばす運動を、仮想のボールを投げるゲームに置き換えることで、患者は楽しみながら意欲的にリハビリに取り組むことができます。デバイスが動きの正確さを記録・評価するため、理学療法士は客観的なデータに基づいた効果測定が可能です。

製造・建設・インフラ分野

人手不足や技術伝承が深刻な課題となっている製造・建設・インフラ分野は、MRによる業務効率化の恩恵を最も受けやすい領域と言えます。

- 組み立て・保守・点検作業支援:

工場の作業員やインフラの保守担当者がMRデバイスを装着すると、目の前の機械や設備に作業手順書、チェックリスト、注意点などがデジタル情報として重なって表示されます。これにより、作業員は両手を自由に使ったまま(ハンズフリー)、マニュアルを確認することなく正確な作業を進められます。遠隔地にいる熟練技術者からのリアルタイム指示(リモートアシスタンス)と組み合わせることで、若手作業員でも高度なトラブルシューティングが可能になります。 - 品質検査:

製造した部品や製品に、その3D設計データを重ね合わせて表示することで、設計との差異や歪み、欠陥などを視覚的に瞬時に発見できます。従来はノギスや三次元測定器で時間をかけて行っていた検査を、大幅に効率化し、品質の向上に貢献します。 - 建設現場でのBIM/CIM活用:

BIM(Building Information Modeling)やCIM(Construction Information Modeling)で作成された建物の3次元設計データを、MRデバイスを通して建設現場の実際の土地に原寸大で投影します。これにより、建物の完成イメージを施工前にリアルに確認したり、地下に埋設される配管が他の構造物と干渉しないかなどを事前に検証したりできます。関係者間の合意形成を円滑にし、設計変更や手戻りを防ぎます。

教育・研修分野

MRがもたらす没入感とインタラクティブ性は、学習者の理解度と記憶の定着を促進し、教育・研修の効果を最大化します。

- 危険作業・緊急事態対応トレーニング:

火災、化学物質の漏洩、高所からの墜落といった、現実では再現が困難または危険な状況を、MRで安全に体験できます。受講者は、リアルな臨場感の中で、消火器の使い方や避難経路の確認、応急処置といった一連の対応手順を、身体を動かしながら学ぶことができます。これにより、いざという時に冷静に対応できる実践的なスキルが身につきます。 - 複雑なスキルの習得:

航空機のパイロットや整備士、あるいは高度な製造装置のオペレーターなど、複雑な機器の操作を学ぶ際にMRは有効です。高価な実機やシミュレーターを使わずに、仮想のコックピットや装置を相手に、場所を選ばず何度でも繰り返し練習できます。 - 体験型学習コンテンツ:

理科の授業で、太陽系の惑星を教室に浮かべてその周りを歩き回ったり、社会科の授業で、歴史上の建造物をその場に再現して内部を探索したりと、教科書だけでは得られない「本物」に触れるような体験を通じて、子どもたちの知的好奇心と探究心を刺激します。

小売・マーケティング分野

顧客体験(CX)の向上が競争力の源泉となる小売・マーケティング分野でも、MRは新たな価値を提供します。

- 家具や家電のバーチャル試し置き:

顧客が自宅でMRデバイスを使うことで、ECサイトで販売されているソファやテーブル、テレビといった商品を、実物大で自分の部屋に仮想的に配置できます。サイズ感が部屋に合うか、既存のインテリアと色合いがマッチするかなどを購入前に正確に確認できるため、購入後の「失敗」を防ぎ、顧客満足度の向上と返品率の低下に繋がります。 - インタラクティブな商品プロモーション:

自動車のショールームで、顧客がMRデバイスを装着すると、展示車の上に様々なボディカラーやホイールを仮想的に着せ替えたり、エンジンルームを透視して内部構造を見たりといった、通常では不可能な体験を提供できます。商品の魅力をより深く、そして楽しく伝えることで、購買意欲を高めます。 - 店舗レイアウトの最適化:

新しい店舗の出店や既存店舗の改装の際に、仮想の商品棚や什器をMRで配置し、顧客の動線や商品の視認性をシミュレーションします。実際に空間を歩き回りながら検証することで、より魅力的で買いやすい売り場作りを実現できます。

エンターテインメント分野

MRは、ゲームやライブイベントといったエンターテインメントの楽しみ方を根本から変える可能性を秘めています。

- 現実世界を舞台にしたゲーム:

自分の部屋や公園がゲームのステージとなり、現実の壁を遮蔽物として利用したり、テーブルの上に現れた敵キャラクターと戦ったりと、現実と仮想が融合した新しい形のゲーム体験が生まれます。 - 新しいスポーツ観戦体験:

スタジアムでサッカーを観戦しながらMRデバイスを装着すると、各選手の走行距離やパス成功率といったデータが選手の上にリアルタイムで表示されたり、特定の選手の視点を体験できたりします。試合をより深く、多角的に楽しむことができます。 - ライブコンサートや演劇:

アーティストのライブパフォーマンスに合わせて、ステージや会場全体に壮大なCGエフェクトを重ねて表示し、現実のパフォーマンスと仮想の演出が一体となった、没入感の高いライブ体験を創出します。

これらの分野以外にも、金融データの可視化、不動産の内見、アート作品の展示など、MRの応用範囲は無限に広がっています。今後、デバイスの進化とコンテンツの充実に伴い、さらに多くの分野でMRの活用が進んでいくことは間違いないでしょう。

代表的なMRデバイス

MR体験の質は、使用するデバイスの性能に大きく左右されます。現在、市場には様々な特徴を持つMRデバイスが登場しており、用途や目的に応じて選択肢が広がっています。ここでは、現在注目されている代表的な4つのMRデバイスについて、その特徴を解説します。

(※本項に記載の仕様や特徴は、各公式サイトの情報を基にしていますが、最新の情報は公式サイトでご確認ください。)

Microsoft HoloLens 2

「Microsoft HoloLens 2」は、法人向け・産業用途のMRデバイスとして、市場をリードしてきた代表的な存在です。透過型(光学シースルー方式)を採用しており、現実世界をクリアに見ながら作業できる点が高く評価されています。

- 主な特徴:

- 高度なハンドトラッキング: ユーザーの両手を10本の指まで正確に認識し、仮想オブジェクトを直感的に掴んだり、操作したりすることが可能です。コントローラーを必要としない自然なインタラクションを実現します。

- アイトラッキング(視線追跡): ユーザーがどこを見ているかを認識し、視線だけでスクロールや選択といった操作ができます。また、ユーザーの虹彩認証によるログインにも対応しています。

- 法人向けエコシステム: Microsoft AzureやDynamics 365といった同社のクラウドサービスやビジネスアプリケーションとの連携が強力です。「Dynamics 365 Guides」を使えば、プログラミング不要で作業手順のマニュアルを作成でき、「Dynamics 365 Remote Assist」を使えば、前述のリモートアシスタンスをすぐに実現できます。

- 技術方式: 透過型(光学シースルー方式)

- ターゲット層: 主に製造、建設、医療、教育などの法人ユーザー。現場作業の支援やトレーニング、遠隔コラボレーションといった業務用途に特化しています。

- 総評: 産業分野での豊富な導入実績と、強力なソフトウェアエコシステムが強みです。業務効率化を目的として本格的にMR導入を検討する企業にとって、第一の選択肢となり得るデバイスです。

- 参照: Microsoft HoloLens 2 公式サイト

Magic Leap 2

「Magic Leap 2」は、HoloLens 2の強力な競合となる法人向けのMRデバイスです。こちらも透過型(光学シースルー方式)ですが、独自の技術でより高い表現力を目指しています。

- 主な特徴:

- 広い視野角とダイナミックディミング: 透過型デバイスとしてはトップクラスの広い視野角(対角70度)を誇ります。最大の特徴である「ダイナミックディミング」機能は、現実世界の光を部分的に遮断することで、仮想オブジェクトを半透明ではなく、より実在感のある不透明な状態で表示することを可能にします。これにより、透過型のメリットとビデオシースルー型のメリットを両立しようとしています。

- 小型・軽量設計: コンピューティングパックを分離して腰などに装着する形式のため、ヘッドセット部分が比較的軽量(約260g)で、長時間の利用でも負担が少ないとされています。

- オープンなプラットフォーム: AndroidベースのOSを採用しており、開発者にとって比較的オープンな環境を提供しています。

- 技術方式: 透過型(光学シースルー方式)

- ターゲット層: HoloLens 2と同様に、医療、製造、防衛、トレーニングなどの法人市場をターゲットとしています。特に、よりリアルなCG表現が求められるデザインレビューや医療シミュレーションなどで強みを発揮します。

- 総評: ダイナミックディミングによる高い表現力と、装着性の良さが魅力です。特定のユースケースにおいて、HoloLens 2を上回る体験を提供するポテンシャルを持っています。

- 参照: Magic Leap 公式サイト

Meta Quest 3

「Meta Quest 3」は、VRヘッドセット市場で圧倒的なシェアを持つMeta社(旧Facebook)が2023年に発売した、コンシューマー向けのデバイスです。VRだけでなく、MR(複合現実)機能を大幅に強化したことが大きな特徴です。

- 主な特徴:

- 高解像度カラーパススルー: デバイス前面に搭載された高解像度のRGBカメラとデプスセンサーにより、現実世界の風景をフルカラーで鮮明に捉え、ディスプレイに表示します。これにより、ビデオシースルー方式でありながら、遅延や歪みの少ない自然なMR体験を実現しています。

- 手頃な価格と豊富なコンテンツ: 法人向けデバイスが数十万円するのに対し、Quest 3は数万円台から購入可能という、圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。また、世界最大級のアプリストア「Meta Quest Store」には、VRゲームだけでなく、MRに対応したゲームやアプリケーションも続々と登場しています。

- 優れたトラッキング性能: コントローラーによる正確な操作はもちろん、コントローラーを使わないハンドトラッキングの精度も高く、直感的な操作が可能です。

- 技術方式: ビデオシースルー方式

- ターゲット層: 主にゲームやエンターテインメントを楽しむコンシューマーユーザーですが、その手頃さと性能の高さから、ビジネスシーンでの活用(小規模なシミュレーション、バーチャル会議、デザインレビューなど)も大いに期待されています。

- 総評: MRを手軽に体験するための入門機として最適であり、MR市場全体の普及を牽引する可能性を秘めたデバイスです。

- 参照: Meta Quest 公式サイト

Apple Vision Pro

2024年に米国で発売された「Apple Vision Pro」は、Appleが「初の空間コンピュータ」と位置づける、全く新しいコンセプトのデバイスです。MRデバイスの新たな基準を示す存在として、世界中から大きな注目を集めています。

- 主な特徴:

- 圧倒的な映像品質と処理性能: 両目で4Kを超える超高解像度のマイクロOLEDディスプレイと、Macに搭載されているものと同等の高性能なAppleシリコンチップ(M2とR1のデュアルチップ)を搭載。これにより、現実と見紛うほどの極めてリアルで遅延のないビデオシースルーを実現しています。

- 革新的な操作体系(アイトラッキング+ハンドジェスチャー): ユーザーは、ただ見たいアプリのアイコンを「見る」だけで選択し、指を「つまむ」だけで決定できます。コントローラーを一切必要としない、魔法のように直感的でシームレスな操作体験を提供します。

- 空間OS「visionOS」とエコシステム: 既存のiOSやiPadOSのアプリが動作し、Macの画面を仮想的に空間に表示して使用するなど、Appleの強力なエコシステムとシームレスに連携します。仕事、エンターテインメント、コミュニケーションのすべてを、3次元の空間インターフェース上で行うことを目指しています。

- 技術方式: ビデオシースルー方式

- ターゲット層: 当初は高価格帯であることから開発者やアーリーアダプターが中心ですが、将来的にはコンシューマーおよびビジネスの両市場で、パーソナルコンピューティングの未来を定義することを目指しています。

- 総評: 現行のMRデバイスとは一線を画す体験品質と操作性を実現しており、「MRとは何か」という概念そのものを、より高次元な「空間コンピューティング」へと進化させる可能性を持った、ゲームチェンジャー的な製品です。

- 参照: Apple (日本) 公式サイト

これらのデバイスは、それぞれ異なるアプローチでMRの実現を目指しています。導入を検討する際は、価格やスペックだけでなく、どのような体験をしたいのか、どのような課題を解決したいのかという「目的」を明確にし、各デバイスの特性と照らし合わせることが重要です。

MRの市場規模と将来性

MR技術は、まだ発展途上の段階にありますが、その市場規模は急速に拡大しており、将来的には私たちの社会や経済に計り知れないインパクトを与えると予測されています。

様々な調査会社がXR(AR/VR/MR)市場に関する予測を発表していますが、いずれも今後の力強い成長を見込んでいます。例えば、総務省が公表している「令和5年版 情報通信白書」では、世界のXR市場規模が2022年の4兆円から、2027年には26兆円、2030年には78兆円を超える規模にまで拡大するという予測が紹介されています。特に、ビジネスや公共サービスを含む法人向け市場が、この成長を大きく牽引すると見られています。

参照:総務省 令和5年版 情報通信白書

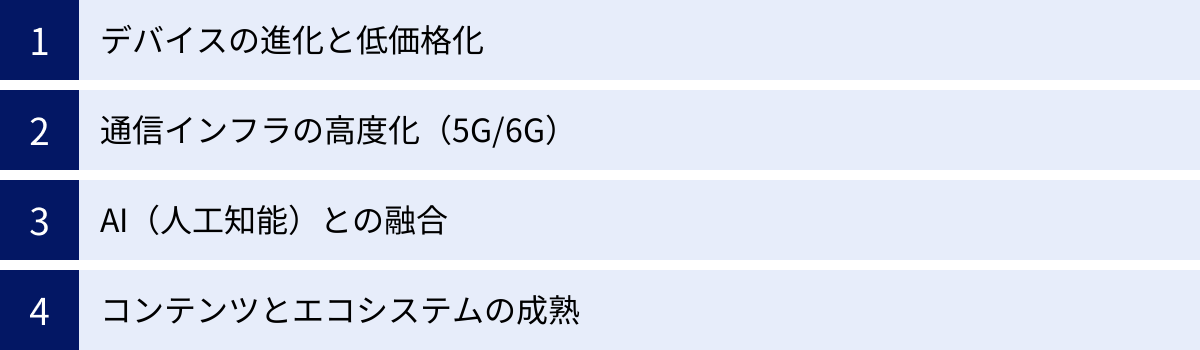

この急速な市場拡大を後押しする要因は複数あります。

- デバイスの進化と低価格化:

本記事で紹介したように、MRデバイスは年々進化を続けています。解像度や視野角、トラッキング精度は向上し、より小型・軽量で快適な装着感へと向かっています。Apple Vision Proのような革新的な製品の登場は、市場全体の技術レベルを引き上げ、新たなユースケースを創出します。また、Meta Quest 3のように、高性能ながらも手頃な価格のデバイスが登場したことで、コンシューマー市場だけでなく、これまでコスト面で導入をためらっていた中小企業にもMR活用の門戸が広がりました。デバイスの高性能化と低価格化は、MR普及の最も強力なエンジンです。 - 通信インフラの高度化(5G/6G):

大容量の3Dデータや高精細な映像をリアルタイムでストリーミングするには、高速・大容量・低遅延な通信環境が不可欠です。全国的に整備が進む5G(第5世代移動通信システム)は、MRのポテンシャルを最大限に引き出すための重要なインフラとなります。これにより、クラウド上のパワフルなコンピューターでレンダリング処理を行い、その結果だけを軽量なMRデバイスに送る「クラウドレンダリング(またはエッジコンピューティング)」が可能になり、デバイスのさらなる小型化と低価格化に貢献します。将来の6G時代には、さらにリアルで遅延のないMR体験が期待されます。 - AI(人工知能)との融合:

AI技術の進化は、MR体験をよりインテリジェントで価値あるものへと進化させます。例えば、AIがMRデバイスのカメラ映像を解析し、目の前にある物体が何かを自動で認識して関連情報を表示したり、ユーザーの音声による自然な対話で操作を行ったりすることが可能になります。また、AIがユーザーの行動や視線を学習し、次に必要となる情報を予測して提示する、といったパーソナライズされたアシスタント機能も実現するでしょう。AIとMRの融合は、単なる情報表示ツールを超えた、真の「知能拡張」ツールとしてのMRの可能性を切り拓きます。 - コンテンツとエコシステムの成熟:

デバイスの普及に伴い、MRアプリケーションを開発するためのツール(Unity, Unreal Engineなど)も進化し、開発者のコミュニティも拡大しています。これにより、多様な業界のニーズに応える質の高いコンテンツが続々と生まれてくることが期待されます。AppleやMetaといった巨大プラットフォーマーがエコシステム構築に注力していることも、コンテンツ市場の活性化を後押しします。

将来展望

将来的には、MRデバイスは現在のスマートフォンのように、多くの人が日常的に利用するパーソナルデバイスへと進化していく可能性があります。眼鏡のように軽量で自然なデザインになり、一日中装着していても負担を感じなくなるでしょう。

そうなれば、道案内は地図アプリを見るのではなく、進むべき道が目の前に光って表示されるようになります。外国語での会話では、相手の言葉がリアルタイムで翻訳され、字幕として表示されるかもしれません。友人とのコミュニケーションは、アバターとしてお互いの空間に現れ、まるで一緒にいるかのように行われるようになります。

MRは、デジタル情報と物理的世界の境界線を完全に融解させ、コンピューティングを「画面」という制約から解放する技術です。その普及は、働き方、学び方、遊び方、そして人との繋がり方といった、私たちの生活のあらゆる側面を、より豊かで直感的なものへと変えていくでしょう。今はまだ黎明期ですが、MRが社会のインフラとして当たり前になる未来は、そう遠くないのかもしれません。

まとめ

本記事では、MR(複合現実)について、その基本的な概念からAR・VRとの違い、仕組み、メリット・デメリット、具体的な活用事例、そして将来性まで、多角的に掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- MR(複合現実)とは、現実世界と仮想世界を高度に融合させ、相互に影響し合う新しい体験環境を創り出す技術です。仮想オブジェクトが現実の机に置けたり、壁に隠れたりするのが特徴です。

- ARが現実への「情報付加」、VRが仮想への「完全な没入」であるのに対し、MRは「現実世界を基盤とした、仮想との融合」を目指す点で異なります。

- MRの実現方式には、現実を直接見る「透過型(光学シースルー)」と、カメラ映像を介して見る「ビデオシースルー」の2種類があり、それぞれに長所と短所があります。

- MR導入のメリットは、①ハンズフリーでの直感的な操作による業務効率化、②場所の制約を超えた遠隔コラボレーション、③安全かつ低コストなシミュレーションによるコスト削減などが挙げられます。

- 一方で、①高価なデバイスや開発費といった導入コスト、②対応コンテンツの不足、③デバイス装着による身体的負担といった課題も存在します。

- 活用分野は、医療、製造、建設、教育、小売、エンターテインメントなど多岐にわたり、様々な業界で生産性向上や新たな顧客体験の創出に貢献し始めています。

- 市場は急速に拡大しており、デバイスの進化、5Gの普及、AIとの融合によって、将来的にはスマートフォンに代わる次世代のコンピューティングプラットフォームになると期待されています。

MRは、もはやSF映画の中だけの未来技術ではありません。Apple、Microsoft、Metaといった巨大テック企業が巨額の投資を行い、その技術は着実に進化し、私たちの手の届くところに来ています。

この記事を通じて、MRという技術の輪郭を明確に掴み、それがもたらす変革の大きさを感じていただけたのであれば幸いです。ビジネスリーダー、開発者、あるいは単に新しいテクノロジーに興味がある方にとっても、MRの動向を注視し続けることは、これからの時代を生き抜く上で非常に重要になるでしょう。この新しい現実の幕開けに、ぜひご注目ください。