3DCGや3Dプリンターの世界に足を踏み入れると、必ずと言っていいほど目にするのが「.obj」という拡張子のファイルです。このOBJファイルは、3Dモデルのデータを保存するための標準的なファイル形式の一つであり、その汎用性の高さから、プロの制作現場から個人の趣味の範囲まで、非常に幅広いシーンで活用されています。

しかし、「OBJファイルとは一体何なのか?」「他の3Dファイル形式、例えばFBXやSTLとは何が違うのか?」「どうやって開いたり、編集したりするのか?」といった疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

この記事では、3Dデータ形式の基本とも言えるOBJファイルについて、その概要から歴史、メリット・デメリット、そして具体的な使い方まで、包括的に解説します。異なるソフトウェア間で3Dモデルを共有する方法、3Dプリンターで出力する際の注意点、さらには代表的な対応ソフトウェアまで、OBJファイルに関するあらゆる情報を網羅しています。

この記事を読み終える頃には、OBJファイルの本質を理解し、自信を持って扱えるようになっているはずです。3DCGの世界をより深く楽しむための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

OBJファイルとは

まずはじめに、OBJファイルがどのようなものなのか、その基本的な概念と歴史的背景から理解を深めていきましょう。

OBJファイルの概要

OBJファイル(.obj)とは、3Dモデルの形状情報を保存するためのファイル形式です。正式名称は「Wavefront OBJ」と言い、その名の通り、かつてWavefront Technologies社によって開発されました。

このファイル形式の最大の特徴は、3Dモデルを構成する「頂点」「法線」「テクスチャ座標」「面」といった幾何学情報(ジオメトリ)を、テキストベースで記述している点にあります。テキストベースであるため、メモ帳などのシンプルなテキストエディタで開いて、人間が直接内容を読んで理解することも可能です。

具体的にOBJファイルが保持している情報は以下の通りです。

- 頂点座標 (Vertices): 3D空間における点の位置 (X, Y, Z座標) を示します。これらがモデルの基本的な骨格となります。

- テクスチャ座標 (Texture Coordinates / UVs): 3Dモデルの表面に貼り付ける2D画像(テクスチャ)の、どの部分をモデルのどの位置に対応させるか、というマッピング情報を定義します。これにより、モデルに木目や金属、キャラクターの顔などをリアルに表現できます。

- 頂点法線 (Vertex Normals): 各頂点がどちらの方向を向いているかを示すベクトル情報です。光の当たり方や陰影の計算(シェーディング)に用いられ、モデルの表面を滑らかに見せるために不可欠です。

- 面 (Faces): どの頂点同士を線で結んでポリゴン(多角形、通常は三角形か四角形)を形成するかを定義します。これらの面の集合体が、私たちが見ている3Dモデルの具体的な形を作り上げます。

一方で、OBJファイルはモデルの色や質感といったマテリアル情報を直接ファイル内に含んでいません。これらの情報は、「.mtl」(Material Template Library)という別ファイルに記述され、OBJファイルから参照される形で管理されます。したがって、テクスチャ付きの3Dモデルを扱う場合、通常は「.obj」ファイルと「.mtl」ファイル、そして使用されているテクスチャ画像ファイル(.jpg, .pngなど)の3種類がセットになります。この点は、OBJファイルを扱う上で非常に重要なポイントです。

まとめると、OBJファイルは3Dモデルの「形」に関する情報を記録する、非常にシンプルで汎用的なテキストベースのファイル形式と言えます。

OBJファイルの歴史

OBJファイルが今日のように広く使われるようになった背景には、その誕生の経緯が深く関わっています。

OBJファイルは、1980年代後半から1990年代初頭にかけて、当時最先端のCGソフトウェアを開発していたWavefront Technologies社によって、同社のビジュアライゼーションソフトウェア「The Advanced Visualizer」用のネイティブファイル形式として開発されました。この時代は、3DCG技術が映画や科学技術計算などの分野で急速に発展を遂げていた時期にあたります。

開発当初から、OBJの仕様は比較的シンプルで、なおかつオープンな形式として提供されました。特定の企業が仕様を独占するプロプライエタリな形式とは異なり、誰でもその仕様書を読んでパーサー(読み込みプログラム)やエクスポーター(書き出しプログラム)を開発できたのです。

このオープンな姿勢が、OBJ形式が広く普及する最大の原動力となりました。他のソフトウェア開発者たちが、自社の3DアプリケーションにOBJのサポートを組み込むことは比較的容易でした。その結果、異なるソフトウェア間で3Dモデルのデータを交換するための「共通言語」のような役割を担うようになり、業界のデファクトスタンダード(事実上の標準)としての地位を確立していったのです。

Wavefront Technologies社は後にSilicon Graphics社(SGI)に買収され、さらにAlias社と合併してAlias|Wavefrontとなり、最終的にはAutodesk社に買収されるという変遷を辿りました。しかし、その過程で生まれたOBJファイル形式は、特定の企業の手を離れ、3DCGコミュニティ全体の共有財産として生き残り、進化を続けてきました。

30年以上前に開発された古い形式でありながら、そのシンプルさ、可読性、そして何よりも圧倒的な互換性によって、OBJファイルは現代の3D制作ワークフローにおいても、依然として欠かすことのできない重要なファイル形式であり続けているのです。

OBJファイルのメリット・デメリット

あらゆる技術やフォーマットに長所と短所があるように、OBJファイルにも明確なメリットとデメリットが存在します。これらを正しく理解することで、どのような場面でOBJファイルを使うべきか、あるいは他の形式を選ぶべきかを的確に判断できるようになります。

メリット

まずは、OBJファイルが長年にわたって支持され続けている理由である、その優れたメリットから見ていきましょう。

様々な3Dソフトで利用できる高い互換性

OBJファイルの最大のメリットは、その圧倒的な互換性の高さにあります。これは、OBJが3DCG業界における「共通語」と称される所以です。

前述の通り、OBJは仕様がオープンであるため、非常に多くのソフトウェア開発者によってサポート機能が実装されてきました。その結果、現在ではほぼ全ての主要な3D関連ソフトウェアが、OBJファイルのインポート(読み込み)およびエクスポート(書き出し)に標準で対応しています。

具体的には、以下のような多岐にわたるアプリケーションでOBJファイルを直接扱うことができます。

- 統合型3DCGソフトウェア: Blender, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Houdiniなど

- スカルプトモデリングソフト: ZBrush, Mudbox

- ゲームエンジン: Unreal Engine, Unity

- テクスチャリングソフト: Substance 3D Painter, Mari

- CADソフトウェア: Fusion 360, Rhinoceros 3D

- 画像編集ソフト: Adobe Photoshop

- OS標準ビューアー: Windows 3Dビューアー, macOS プレビュー

このように、プロが使用するハイエンドなソフトウェアから、無料で利用できるツール、さらにはOSの標準機能に至るまで、極めて広範な環境でサポートされています。この高い互換性により、異なるソフトウェアを使用しているデザイナーやチーム間でのデータ交換が非常にスムーズになります。例えば、Mayaで作成した基本モデルをZBrushに持ち込んでディテールを加え、それをSubstance 3D Painterでテクスチャリングし、最終的にUnityで表示する、といった複雑なワークフローにおいても、各工程間でOBJファイルを用いてモデルデータを手軽に受け渡すことが可能です。この柔軟性が、OBJファイルが今なお重宝される最大の理由です。

テクスチャや色情報を保持できる

OBJファイルは、3Dモデルの形状情報だけでなく、モデルの見た目を決定づける重要な要素であるテクスチャや色情報も保持できます。これは、3Dプリンター用のデータ形式としてよく比較されるSTLファイルに対する大きな優位点です。

具体的には、OBJファイルは以下の2つの方法で色やテクスチャの情報を扱います。

- UVマッピングとテクスチャ: OBJファイルは「テクスチャ座標(UV座標)」を保存できます。これは、3Dモデルの各頂点を、2Dのテクスチャ画像上のどの位置に対応させるかという設計図のようなものです。そして、どのテクスチャ画像ファイルを使い、どのように表面に貼り付けるか(色の反映の仕方、光沢の具合など)といった詳細な設定は、関連ファイルであるMTLファイル(.mtl)に記述されます。この仕組みにより、キャラクターの肌、服の模様、建物の壁の質感といった複雑な表現が可能になります。

- 頂点カラー (Vertex Color): テクスチャ画像を使わずに、モデルの各頂点に直接色情報を割り当てる方法です。これにより、滑らかな色のグラデーションや、ポリゴンごとの単純な色分けを手軽に表現できます。フルカラーの3Dスキャンデータや、一部のCADデータなどで利用されることがあります。

このように、形状に加えてリッチな視覚情報を扱えるため、OBJファイルは単なる形状の交換だけでなく、完成品に近い見た目を持ったモデルデータのプレビューや共有にも適しています。

オープンソースで誰でも利用しやすい

OBJファイルは、特定の企業が権利を独占するプロプライエタリな形式ではなく、仕様が公開されたオープンなフォーマットです。これは、開発者やユーザーにとって大きなメリットをもたらします。

- ロイヤリティフリー: 誰でもライセンス料を支払うことなく、OBJ形式を読み書きする機能を自身のソフトウェアやツールに実装できます。これが、前述の圧倒的な互換性を生み出す土壌となりました。

- 透明性と安定性: 仕様が公開されているため、ファイルがどのように構成されているかを誰でも確認できます。これにより、将来的に特定の企業の方針によってフォーマットが使えなくなるといったリスクが極めて低く、長期的なデータ保存にも比較的安心して利用できます。

- 学習のしやすさ: テキストベースであるため構造が理解しやすく、3Dファイル形式の仕組みを学ぶための教材としても優れています。プログラマーが3Dデータのパーサーを自作する際の入門としても適しています。

このオープンな性質が、技術者コミュニティによるサポートを促し、OBJを特定のプラットフォームに依存しない、真にユニバーサルなファイル形式へと育て上げたのです。

デメリット

一方で、OBJファイルにはいくつかの重要な制約、つまりデメリットも存在します。これらを理解しておかないと、プロジェクトの途中で手戻りが発生する原因にもなりかねません。

アニメーションやボーンの情報は保存できない

OBJファイルの最も重大なデメリットは、静的な情報しか保存できないという点です。具体的には、以下のような動的なデータを一切保持することができません。

- アニメーション: キーフレームアニメーションなど、時間経過に伴うモデルの動き。

- スケルトン(ボーン/アーマチュア): キャラクターなどを動かすための骨格構造。

- リギング: スケルトンとモデルのメッシュを結びつけ、滑らかに変形させるための設定。

- スキニング(ウェイト情報): 各頂点がどのボーンからどれだけ影響を受けるかという重み付け。

- 物理シミュレーション設定: 剛体、柔体、クロス(布)などの物理的な挙動に関する設定。

OBJファイルが保存できるのは、あくまである一瞬の状態を切り取った「静物」としての3Dモデルです。そのため、ゲームのキャラクターやVFXのクリーチャー、機械の動作シミュレーションなど、動きを伴う3Dアセットの最終的なデータ形式としては全く適していません。これらの用途では、アニメーションやリギング情報を保持できるFBXやglTFといった形式が使用されます。

OBJファイルは、モデリングの途中段階でのデータ交換や、ゲーム内に配置する動かない背景(プロップ)や建築物など、静的なオブジェクトの用途に限定されることを強く認識しておく必要があります。

ファイルサイズが大きくなりやすい

OBJファイルは、その構造がテキストベースであるという特徴に起因するデメリットも抱えています。それは、ファイルサイズが肥大化しやすいという問題です。

ファイル内のすべての頂点座標や法線ベクトル、面の定義などが、人間が読める文字列(数字や記号)として記述されています。例えば、一つの頂点座標「v 1.234567 2.345678 3.456789」を保存するのに、多くのバイト数を消費します。

これに対し、FBXやglTFなどのモダンなファイル形式は、主にバイナリ形式でデータを保存します。バイナリ形式では、数値をよりコンパクトなデータ構造で表現できるため、同じ3Dモデルを保存した場合、一般的にOBJファイルよりもファイルサイズが小さくなります。

特に、数百万ポリゴンにも及ぶような高精細なスカルプトモデルや、複雑な建築パースのデータの場合、OBJファイルのサイズは数百MBから数GBに達することも珍しくありません。これは、ストレージ容量を圧迫するだけでなく、ネットワーク経由でのデータの送受信に長い時間がかかる原因となり、作業効率の低下に繋がる可能性があります。

したがって、大規模なデータを扱う場合や、Web上での3Dモデル表示のように読み込み速度が重要視される場面では、ファイルサイズの観点からOBJは最適な選択肢ではない場合があります。

OBJファイルの主な用途

OBJファイルのメリットとデメリットを理解した上で、具体的にどのような場面でこのファイル形式が活躍するのかを見ていきましょう。その用途は主に「データ交換」と「3Dプリント」の2つに大別されます。

3Dモデリングでのデータ交換

OBJファイルの最もポピュラーで重要な用途は、異なる3Dソフトウェア間での静的モデルデータの受け渡しです。これは、OBJの持つ圧倒的な互換性というメリットを最大限に活かした使い方と言えます。

現代の3DCG制作は、単一のソフトウェアで完結することは稀で、複数の専門的なツールを連携させるパイプラインが一般的です。各ツールにはそれぞれ得意分野があり、モデリング、スカルプティング、テクスチャリング、レンダリングといった各工程で最適なソフトウェアが使い分けられます。

このようなワークフローにおいて、OBJファイルはツール間の「橋渡し役」として機能します。以下に、具体的なシナリオをいくつか挙げます。

- スカルプトソフトからDCCツールへ:

例えば、ZBrushやMudboxといったスカルプトモデリングソフトで、粘土をこねるようにして非常に高精細なキャラクターやクリーチャーのモデルを作成したとします。この高ポリゴンモデルを、アニメーション設定やレンダリングを行うためのメインのDCC(デジタル・コンテンツ・クリエーション)ツール、例えばMayaやBlenderに持ち込みたい場合、OBJ形式でエクスポートするのが一般的です。受け取った側のソフトで、この高ポリゴンモデルを元に、アニメーションに適した低ポリゴンのモデルを作成(リトポロジー)したり、高精細なディテールを法線マップとして焼き付けたりする作業が行われます。 - CADソフトからCGソフトへ:

建築設計や工業デザインで使われるCADソフトウェア(例: Fusion 360, Rhinoceros 3D)で作成された精密なモデルを、フォトリアルな広告用画像や映像を制作するために3DCGソフトウェアにインポートする際にもOBJが利用されます。CADのネイティブ形式はCGソフトで直接開けないことが多いため、汎用的なOBJ形式に変換することで、スムーズなデータ連携が可能になります。 - テクスチャリングソフトとの連携:

Blenderで作成した家具のモデルに、Substance 3D Painterでリアルな木目や金属の質感をペイントしたい場合を考えます。まずBlenderからモデルをOBJ形式でエクスポートし、Substance 3D Painterで読み込みます。ペイント作業が完了したら、生成されたテクスチャ画像群(カラー、ラフネス、メタリックなど)と、場合によっては更新されたモデルを再度OBJ形式で出力し、Blenderに戻して最終的なレンダリングを行います。

このように、OBJファイルはアニメーションやリギング情報が不要な「形状」そのもののデータを、確実かつ手軽に別の環境へ移動させるという役割において、今なお不可欠な存在です。特に、ワークフローに関わるメンバーがそれぞれ異なるソフトウェアを使用している共同作業の現場では、この互換性の高さがプロジェクトの円滑な進行を支えています。

3Dプリンターでの出力

OBJファイルのもう一つの重要な用途が、3Dプリンターでの造形物出力です。

3Dプリンター用のファイル形式としては、STL(Stereolithography)が最も古くから知られており、現在でも広く使われています。STLは3Dモデルの表面を無数の小さな三角形の集合体として表現する非常にシンプルな形式です。しかし、STLには色やテクスチャの情報を一切保持できないという決定的な制約があります。

ここでOBJファイルの利点が活きてきます。前述の通り、OBJファイルはUVマッピングによるテクスチャ情報や、頂点ごとの色情報(頂点カラー)を保持することができます。このため、フルカラー対応の3Dプリンターで、色や模様がついたオブジェクトを造形したい場合には、STLの代わりにOBJファイルが選択されます。

例えば、以下のようなケースでOBJファイルが有効です。

- キャラクターフィギュアの製作: ゲームやアニメのキャラクターのフィギュアを、塗装済みの状態で出力したい場合。モデルのテクスチャ情報をOBJファイル(と関連ファイル)でプリンターに渡すことで、カラフルな造形が可能になります。

- 建築模型の製作: 建物の完成予想模型を、壁の色や窓のディテールまで再現して3Dプリントしたい場合。

- 医療用モデル: CTスキャンやMRIのデータから作成した臓器の3Dモデルを、部位ごとに色分けして出力し、手術のシミュレーションなどに活用する場合。

- 3Dスキャンデータの出力: 3Dスキャナで取り込んだ人物や物体のリアルな色や質感をそのまま3Dプリントで再現したい場合。

市場に出回っている多くの3Dプリンターおよび、その制御用ソフトウェアである「スライサーソフト」(3Dモデルをプリンターが解釈できる積層データに変換するソフト)は、STLと並んでOBJファイルの読み込みに対応しています。

ただし、3Dプリント用にOBJファイルを使用する際には、いくつか注意点があります。最も重要なのは、モデルが「水密(watertight)」であることです。これは、モデルに穴や隙間がなく、完全に閉じた形状になっている状態を指します。モデルに穴が開いていると、スライサーソフトが内側と外側を正しく判断できず、プリントエラーの原因となります。モデリングの段階で、メッシュに隙間がないか、法線の向きがすべて外側を向いているかなどを入念にチェックする必要があります。

このように、OBJファイルは、単色の造形が中心のSTL形式では実現できない、より表現力豊かなフルカラー3Dプリンティングを可能にするための重要な選択肢となっています。

他の3Dファイル形式との違い

OBJファイルへの理解をさらに深めるためには、他の代表的な3Dファイル形式との違いを明確に把握しておくことが重要です。ここでは、特に比較対象として挙げられることの多い「FBX」と「STL」との違いに焦点を当てて解説します。

| 特徴 | OBJ (Wavefront OBJ) | FBX (Filmbox) | STL (Stereolithography) |

|---|---|---|---|

| 開発元 | Wavefront Technologies | Autodesk | 3D Systems |

| 主な用途 | 静的モデルのデータ交換、フルカラー3Dプリント | ゲーム、映像制作(アニメーション含む)、VR/AR | 3Dプリント、ラピッドプロトタイピング、CAD |

| アニメーション | × 保存不可 | ○ 保存可能 | × 保存不可 |

| ボーン/リグ | × 保存不可 | ○ 保存可能 | × 保存不可 |

| テクスチャ/マテリアル | ○ 保存可能(MTLファイル併用) | ○ 保存可能 | × 保存不可 |

| 色情報 | ○ 保存可能(頂点カラー、テクスチャ) | ○ 保存可能 | × 保存不可 |

| フォーマット形式 | テキストベースが主流 | バイナリベースが主流 | バイナリ/テキスト |

| 互換性 | 非常に高い | 高い | 非常に高い(特に3Dプリンター界隈) |

| 仕様 | オープン | プロプライエタリ(Autodesk管理) | オープン |

FBXファイルとの違い

FBX(.fbx)は、OBJと並んで3D業界で非常に広く使われているファイル形式ですが、その役割と特性は大きく異なります。FBXは元々Kaydara社によって開発され、後にAutodesk社が買収し、現在も同社が仕様を管理・提供しています。

OBJとFBXの最も決定的な違いは、アニメーション関連の情報を扱えるかどうかです。

- 情報の網羅性:

FBXは、3Dシーンに関するほぼ全ての情報を一つのファイルに格納できるように設計されています。これには、メッシュのジオメトリ情報はもちろんのこと、OBJが苦手とするキーフレームアニメーション、スケルトン(ボーン)、リギング、スキニング(ウェイト)、モーフターゲット(ブレンドシェイプ)、さらにはシーン内のカメラやライトの設定まで含まれます。この包括性により、FBXは動きのあるキャラクターやオブジェクトをソフトウェア間で受け渡す際の業界標準形式となっています。一方、OBJは静的なジオメトリとマテリアル情報に特化しています。 - 主な用途:

この情報量の違いから、用途は明確に分かれます。動きのあるコンテンツ、例えばゲーム開発、映画・アニメーション制作、VR/ARアプリケーションなどでは、FBXが圧倒的に主流です。UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンにアニメーション付きのキャラクターをインポートする場合、ほぼ例外なくFBX形式が使用されます。対してOBJは、動かない背景アセットや、モデリング工程の途中での静的モデルの交換に使われます。 - ファイル形式とサイズ:

FBXは主にバイナリ形式でデータを保存します(テキスト形式も選択可能ですが一般的ではありません)。バイナリ形式はデータを効率的に圧縮できるため、同じモデルでもテキストベースのOBJに比べてファイルサイズが小さくなる傾向があります。これは、複雑なシーンデータを扱う上で大きな利点となります。 - 仕様の管理:

OBJがオープンな仕様であるのに対し、FBXはAutodesk社が管理するプロプライエタリな形式です。 যদিও SDK(ソフトウェア開発キット)が無料で提供されており、多くのソフトが対応していますが、仕様の変更や更新はAutodesk社の方針に依存します。

結論として、「静的なモデルの形状を交換するならOBJ」「アニメーションを含めたシーン全体を交換するならFBX」というのが基本的な使い分けの考え方です。

STLファイルとの違い

STL(.stl)は、主に3Dプリンターやラピッドプロトタイピングの分野でデファクトスタンダードとなっているファイル形式です。3D Systems社によって1987年に開発された、非常に歴史の長いフォーマットです。

OBJとSTLの最大の違いは、色やテクスチャの情報を保持できるか否かです。

- 情報の種類:

STLファイルが保存できる情報は、3Dモデルの表面形状のみです。具体的には、モデルのサーフェスを構成する無数の三角形ポリゴンの頂点座標と、各三角形の法線ベクトルだけを記録します。そこには、色、テクスチャ、マテリアルの光沢、透明度といった視覚的な情報は一切含まれません。モデルは純粋な「形」のデータとして扱われます。 - 色・テクスチャの有無:

一方、OBJは前述の通り、関連ファイルであるMTLファイルと連携することで、豊かな色やテクスチャ情報を保持できます。これが両者の使い分けを決定づける最も重要なポイントです。 - 主な用途:

この特性から、単色の材料で造形を行う一般的な3Dプリンターでは、シンプルで扱いやすいSTLが広く使われます。しかし、複数の色の材料を使ったり、インクジェット技術で表面に色を印刷したりするフルカラー3Dプリンターを使用する場合は、OBJ形式が必須となります。CGレンダリングなど、見た目のリアルさが求められる用途では、STLは基本的に使われません。 - ポリゴンの種類:

STLは、モデルを構成するポリゴンが三角形に限定されています。これに対し、OBJは三角形だけでなく、四角形やそれ以上の多角形(N-gon)も定義上は扱うことができます(ただし、多くの処理系では最終的に三角形に分割されます)。

要約すると、「単色の3Dプリントで形状だけを出力したいならSTL」「フルカラーの3Dプリントや、テクスチャ付きのモデルを扱いたいならOBJ」という使い分けになります。STLは3Dプリントの世界に特化した、よりシンプルで限定的なフォーマットと理解すると良いでしょう。

OBJファイルの開き方

OBJファイルを入手したものの、どうやって中身を見ればよいのか分からない、という方もいるかもしれません。幸いなことに、OBJファイルは非常に汎用性が高いため、特別なソフトウェアがなくても簡単に開く方法から、専門的なソフトで開く方法まで、様々な選択肢があります。

Windows標準の「3Dビューアー」で開く

Windows 10またはWindows 11のパソコンを使用している場合、最も手軽な方法は、OSに標準で搭載されている「3Dビューアー」アプリケーションを利用することです。

この方法は、追加のソフトウェアをインストールする必要が一切なく、OBJファイルを開くための最も簡単なステップと言えるでしょう。

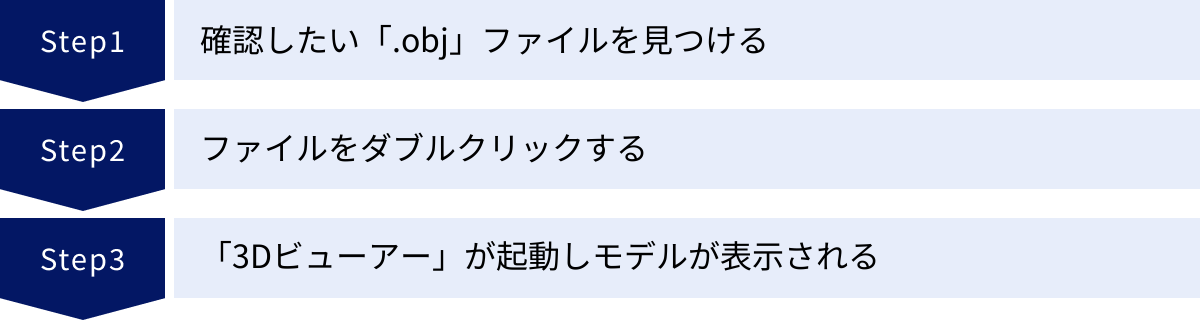

開き方の手順:

- 確認したい「.obj」ファイルを見つけます。

- そのファイルをダブルクリックします。

- 関連付けが正しく設定されていれば、自動的に「3Dビューアー」が起動し、3Dモデルが表示されます。

(もし別のプログラムで開いてしまう場合は、ファイルを右クリックし、「プログラムから開く」→「3Dビューアー」を選択します。)

「3Dビューアー」では、以下のような基本的な操作が可能です。

- 視点の操作: マウスのドラッグでモデルを360度回転させたり、マウスホイールで拡大・縮小したりして、あらゆる角度から形状を確認できます。

- ライティングの変更: いくつかのプリセットから照明の当たり方を変えて、モデルの陰影がどのように見えるかを確認できます。

- 表示モードの切り替え: テクスチャ付きの表示、ワイヤーフレーム表示、頂点表示など、モデルの構造を理解するのに役立つ表示モードを切り替えられます。

- 簡単なアニメーション: モデルを回転させたり、揺らしたりする簡単なアニメーションを再生して、全体像を掴むことができます。

この「3Dビューアー」は、あくまでモデルを「閲覧」するためのツールであり、形状を編集したり、ポリゴンを修正したりする機能はありません。しかし、「もらったデータがどのような形をしているか、とりあえず素早く確認したい」「テクスチャが正しく貼られているかチェックしたい」といった用途には十分すぎるほど強力で便利なツールです。

なお、OBJファイルにMTLファイルやテクスチャ画像が関連付けられている場合、それらのファイルをOBJファイルと同じフォルダに配置しておく必要があります。そうしないと、3Dビューアーで開いた際にモデルが真っ白(または単色)で表示され、テクスチャが反映されないので注意が必要です。

3Dモデリングソフトで開く

モデルを閲覧するだけでなく、形状を編集したり、マテリアルを調整したり、他のファイル形式に変換したりといった、より高度な作業を行いたい場合は、専門の3Dモデリングソフトウェア(DCCツール)を使用します。

前述の通り、ほぼ全ての3DモデリングソフトがOBJ形式のインポートに対応しています。代表的なソフトウェアには以下のようなものがあります。

- Blender: 無料でありながらプロフェッショナルな機能を多数備えた、非常に人気のあるオープンソースの統合3DCGソフトウェアです。OBJの読み込み・書き出し機能は強力で、多くのユーザーにとって最初の選択肢となるでしょう。

- Autodesk Maya / 3ds Max: 映画やゲーム業界で標準的に使われているプロ向けの商用ソフトウェアです。もちろんOBJのサポートも万全です。

- ZBrush: デジタルスカルプティングに特化したソフトウェアで、他のツールとの連携のためにOBJを頻繁に利用します。

3Dモデリングソフトで開く(インポートする)手順(Blenderを例に):

- Blenderを起動します。

- デフォルトで表示されている立方体などのオブジェクトは不要であれば削除します。

- メニューバーから「ファイル (File)」→「インポート (Import)」→「Wavefront (.obj)」を選択します。

- ファイルブラウザが開くので、開きたい「.obj」ファイルを選択します。

- インポートボタンを押す前に、画面右側に表示される「インポート設定」を確認することが重要です。ここでは、モデルのスケール(大きさ)や、軸の方向(Y-up/Z-upなど、ソフトウェア間で座標系の定義が異なる場合があるため)などを調整できます。データが意図しない大きさや向きで読み込まれる場合は、ここの設定を見直すと解決することが多いです。

- 「.objをインポート」ボタンをクリックすると、モデルが3Dビューポートに表示されます。

3Dモデリングソフトで開くことの最大のメリットは、完全な編集権限を得られることです。頂点を移動させたり、面を削除・追加したり、UV展開をやり直したり、マテリアル設定を細かく調整したりと、あらゆる操作が可能になります。また、読み込んだOBJモデルを元に作業を進め、最終的にFBXやglTFなど、別の形式でエクスポートするためのハブとしても機能します。

OBJファイルを本格的に扱いたいのであれば、Blenderのような高機能なフリーソフトを一つインストールしておくことを強くお勧めします。

OBJファイルの作成・編集・変換方法

OBJファイルは閲覧するだけでなく、自分で作成したり、既存のファイルを編集・変換したりすることも頻繁に行われます。これらの作業は、主に3Dモデリングソフトウェア上で行うのが一般的です。

3Dモデリングソフトで作成・編集する

OBJファイルは、テキストエディタで一から手書きすることも理論上は可能ですが、現実的ではありません。通常は、Blender、Maya、3ds Maxといった3Dモデリングソフトウェアの機能を使って作成・編集します。

OBJファイルの新規作成(エクスポート):

新しいOBJファイルを作成するということは、すなわち、3Dモデリングソフト上で作成した3DモデルをOBJ形式で「エクスポート(書き出し)」する、という作業を指します。

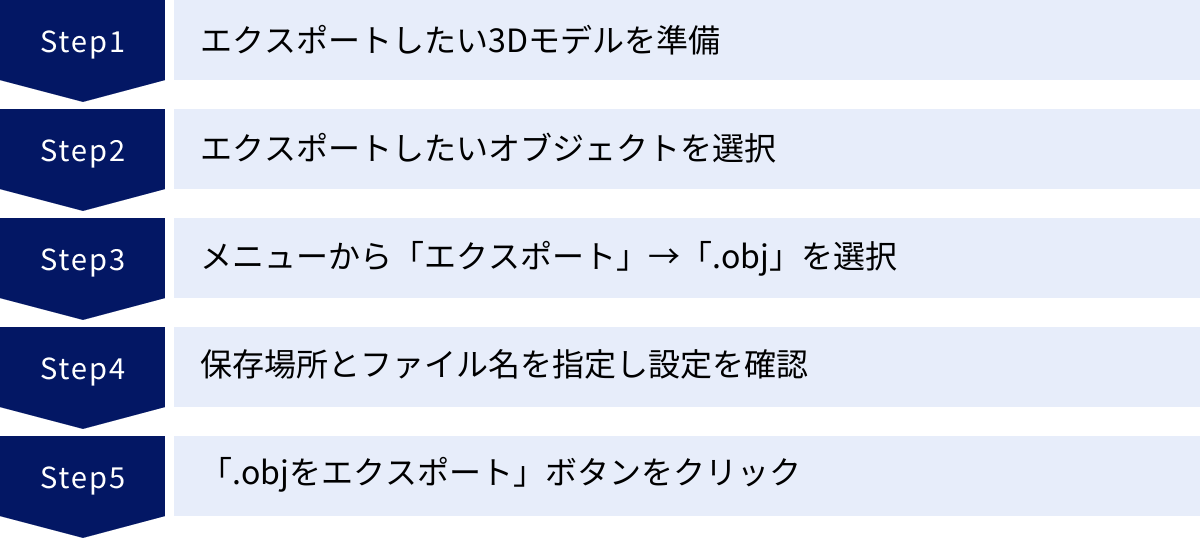

以下に、Blenderを例にした一般的な手順を示します。

- Blenderで、エクスポートしたい3Dモデルを作成または準備します。これは、自分でモデリングしたものでも、他の形式からインポートしたものでも構いません。

- エクスポートしたいオブジェクトを選択状態にします。

- メニューバーから「ファイル (File)」→「エクスポート (Export)」→「Wavefront (.obj)」を選択します。

- 保存場所とファイル名を指定するウィンドウが開きます。ここで最も重要なのが、画面右側に表示される「エクスポート設定」です。

- 選択物のみ (Selection Only): チェックを入れると、選択しているオブジェクトだけがエクスポートされます。シーン内の特定のモデルだけを書き出したい場合に必須のオプションです。

- スケール (Scale): 書き出すモデルのサイズを調整します。他のソフトウェアとの縮尺を合わせるために重要な項目です。

- 前方・上方向の軸 (Forward / Up): ソフトウェアによって座標軸の定義(どちらがZ軸でどちらがY軸かなど)が異なるため、出力先のソフトウェアの仕様に合わせて軸の方向を指定します。これを間違えると、モデルが横倒しになったり、裏返ったりしてインポートされます。

- UVを書き出す (Write UVs): テクスチャマッピングに必要なUV座標を含めるかどうか。通常はチェックを入れます。

- 法線を書き出す (Write Normals): モデルの陰影を正しく表現するための法線情報を含めるかどうか。通常はチェックを入れます。

- マテリアルを書き出す (Write Materials): チェックを入れると、モデルのマテリアル情報を記述した「.mtl」ファイルがOBJファイルと同時に生成されます。テクスチャや色情報が必要な場合は必須です。

- 設定が完了したら、「.objをエクスポート」ボタンをクリックします。指定した場所に「.obj」ファイル(および必要に応じて「.mtl」ファイル)が作成されます。

OBJファイルの編集:

既存のOBJファイルを編集する場合も、手順は非常にシンプルです。

- 上記「OBJファイルの開き方」で説明した手順で、編集したいOBJファイルを3Dモデリングソフトにインポートします。

- インポートされたモデルに対して、必要な編集作業を行います。例えば、頂点編集モードで形状を微調整する、不要なポリゴンを削除する、スカルプトモードでディテールを追加する、UV展開を修正するなど、ソフトウェアの機能をフルに活用して作業を進めます。

- 編集が完了したら、再び上記のエクスポート手順に従って、上書き保存するか、別名の新しいOBJファイルとして書き出します。

このように、3DモデリングソフトはOBJファイルの作成・編集における中心的な役割を担います。

ファイル形式を変換する方法

OBJファイルは非常に汎用性が高いですが、特定の用途(例えばアニメーションを含むゲームアセット)では、FBXなどの他の形式に変換する必要があります。逆に、他の形式のファイルを汎用的なOBJ形式に変換したい場面も多くあります。この変換作業も、いくつかの方法で行うことができます。

3Dモデリングソフトで変換する

最も確実で推奨される方法は、3Dモデリングソフトをコンバーターとして利用することです。Blenderのような多機能なソフトウェアは、非常に多くのファイル形式のインポート・エクスポートに対応しているため、強力なファイル形式変換ツールとして機能します。

変換手順(例: OBJからFBXへ):

- Blenderを起動し、変換したいOBJファイルをインポートします。

- インポートされたモデルが正しく表示されていることを確認します。必要であれば、マテリアルの再設定などを行います。

- メニューバーから「ファイル (File)」→「エクスポート (Export)」→「FBX (.fbx)」を選択します。

- エクスポート設定のウィンドウで、FBX形式固有のオプション(含めるデータの種類、アニメーション設定など)を調整します。

- 「FBXをエクスポート」ボタンをクリックして、変換を完了します。

この方法の最大のメリットは、変換プロセスを細かく制御できる点です。スケールや軸の調整、含めるデータの取捨選択などをエクスポート設定で行えるため、データの欠落や意図しない変換を防ぎやすくなります。また、一度ソフトに読み込むことで、変換前にモデルの状態をプレビューし、問題があれば修正できるのも大きな利点です。

オンラインのファイルコンバーターを利用する

ソフトウェアをインストールする手間を省きたい場合や、急いで簡単な変換を行いたい場合には、Webブラウザ上で動作するオンラインのファイルコンバーターサービスを利用するのも一つの手です。

これらのサービスは、ウェブサイトにファイルをアップロードし、変換したい出力形式を選択するだけで、自動的にファイルを変換してくれるという手軽さが魅力です。多くのサービスがOBJ、FBX、STL、glTFなど主要な3Dファイル形式間の相互変換に対応しています。

利用手順の概要:

- オンラインコンバーターのウェブサイトにアクセスします。

- 「ファイルを選択」ボタンなどをクリックし、変換元のOBJファイルをアップロードします。

- 出力形式のリストから、変換したい形式(例: FBX)を選択します。

- 「変換」や「Convert」といったボタンをクリックすると、サーバー上で変換処理が開始されます。

- 処理が完了すると、変換後のファイルをダウンロードするためのリンクが表示されます。

非常に便利なオンラインコンバーターですが、利用にあたっては以下の注意点を必ず認識しておく必要があります。

- セキュリティリスク: ファイルを第三者のサーバーにアップロードするため、機密性の高いモデルや未公開のプロジェクトデータなどには絶対に使用すべきではありません。情報漏洩のリスクが常に伴います。

- 変換品質: 自動処理であるため、複雑なモデルや特殊なデータ構造を持つファイルの場合、変換に失敗したり、テクスチャ情報が失われたり、メッシュが破損したりする可能性があります。変換後のファイルは、必ず3Dソフトで開いて内容を確認する必要があります。

- ファイルサイズの制限: 無料で利用できるサービスでは、アップロードできるファイルサイズに上限が設けられていることがほとんどです。大きなファイルを変換したい場合には適していません。

結論として、手軽さではオンラインコンバーターに軍配が上がりますが、品質、セキュリティ、柔軟性の観点からは、3Dモデリングソフトを利用する方法が圧倒的に優れています。プロフェッショナルな作業や重要なデータを扱う際には、必ず後者の方法を選択しましょう。

OBJファイルのデータ構造と関連ファイル

OBJファイルがどのようにして3Dモデルの情報を保持しているのか、その内部構造を少し覗いてみることで、このフォーマットへの理解はさらに深まります。また、OBJを扱う上で切っても切れない関係にある「MTLファイル」の役割についても解説します。

OBJファイルの基本的なデータ構造

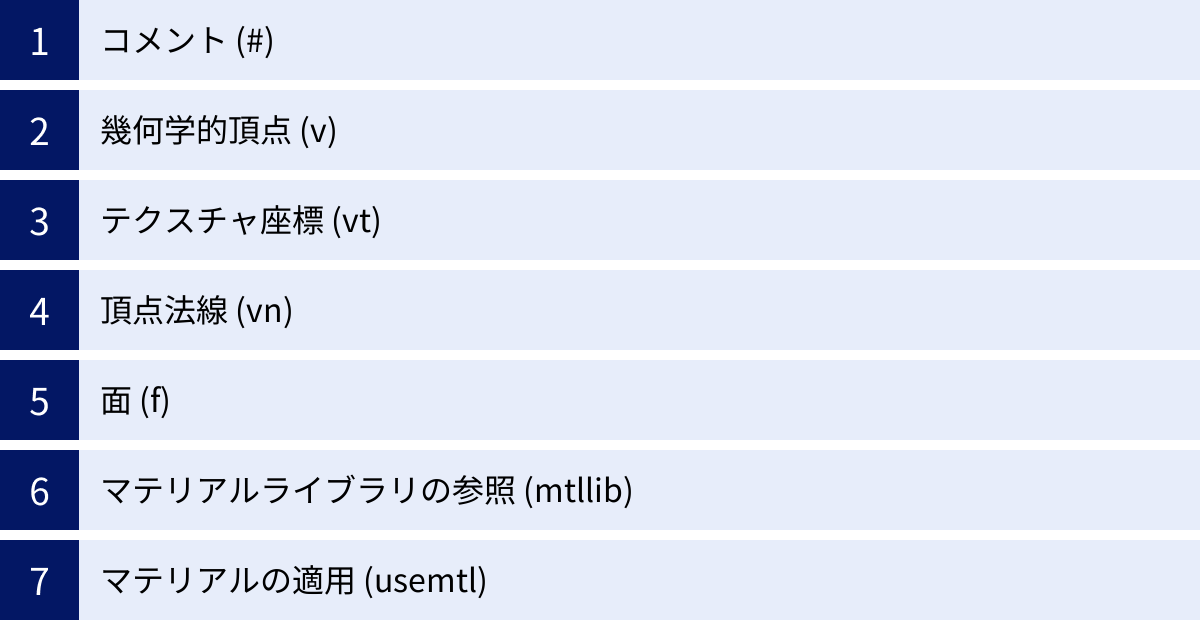

OBJファイルは、前述の通りプレーンテキスト形式です。つまり、Windowsのメモ帳やmacOSのテキストエディットのような、どんなテキストエディタでも開いて中身を読むことができます。ファイルを開くと、アルファベット1〜2文字の「識別子」で始まる行が並んでいるのがわかります。それぞれの識別子が、その行に記述されているデータの種類を定義しています。

以下に、OBJファイルの構造を理解する上で最も重要な識別子をいくつか紹介します。

#コメント: この記号で始まる行はコメントとして扱われ、プログラムからは無視されます。ファイル名や作者、作成日などのメモを記述するのに使われます。

# This is a comment line.v幾何学的頂点 (Geometric Vertex): モデルを構成する各頂点の3次元座標 (x, y, z) を定義します。モデルの基本的な骨格となる情報です。

v 1.000000 1.000000 -1.000000

v 1.000000 -1.000000 -1.000000vtテクスチャ座標 (Texture Vertex): 2Dテクスチャ画像を3Dモデルに貼り付けるためのUV座標 (u, v) を定義します。値は通常0から1の範囲に正規化されます。

vt 0.748573 0.750412

vt 0.749279 0.501284vn頂点法線 (Vertex Normal): 各頂点の法線ベクトルの方向 (x, y, z) を定義します。光の反射を計算し、表面を滑らかに見せるために使われます。

vn 0.000000 1.000000 0.000000

vn 0.000000 0.000000 -1.000000f面 (Face): モデルの表面を構成するポリゴン(面)を定義する、最も重要な要素の一つです。どの頂点を使って面を形成するかを、頂点のインデックス番号で指定します。書式はf v1 v2 v3 ...のようになります。

さらに、テクスチャ座標や法線を関連付けるために、f v1/vt1/vn1 v2/vt2/vn2 v3/vt3/vn3というように、各頂点インデックスにテクスチャ座標インデックスと法線インデックスをスラッシュ/で区切って付記します。

f 1/1/1 2/2/1 3/3/1

(これは、1番目の頂点・1番目のテクスチャ座標・1番目の法線、2番目の頂点・2番目のテクスチャ座標・1番目の法線、3番目の頂点・3番目のテクスチャ座標・1番目の法線を使って三角形の面を形成することを意味します。)mtllibマテリアルライブラリの参照: このモデルが使用するマテリアル情報が記述されたMTLファイルの名前を指定します。

mtllib my_material.mtlusemtlマテリアルの適用:mtllibで指定したファイルの中から、どのマテリアルをこれ以降に定義される面に適用するかを指定します。

usemtl Material_001

このように、OBJファイルは「頂点群を定義」し、その頂点を「組み合わせて面を作る」という非常にシンプルで直感的な構造をしています。この人間にとっての可読性の高さが、デバッグのしやすさやフォーマットの学習のしやすさに繋がり、長年にわたって支持されてきた理由の一つと言えるでしょう。

関連ファイル「MTLファイル」とは

OBJファイルを扱う上で、絶対に知っておかなければならないのが、その「相棒」とも言えるMTLファイル(.mtl)の存在です。

前述の通り、OBJファイル本体は主に形状(ジオメトリ)に関する情報を持ちますが、モデルの色、質感、光沢、透明度といったマテリアル(表面材質)に関する情報は、このMTLファイルに分けて記述されます。OBJファイル内の mtllib 命令で、どのMTLファイルを読むべきかを指定することで、両者がリンクされます。

MTLファイルもOBJファイルと同様にテキストベースであり、その中にはマテリアルを定義するための様々な命令が記述されています。

以下は、MTLファイルで使われる主要な命令です。

newmtl新規マテリアルの定義: 新しいマテリアル定義の開始を宣言し、そのマテリアルに名前を付けます。この名前が、OBJファイル内のusemtl命令で参照されます。

newmtl ShinyRedPlasticKa環境光色 (Ambient Color): シーン全体の環境光から受ける色の影響をRGB値で定義します。

Ka 1.000 1.000 1.000Kd拡散反射色 (Diffuse Color): オブジェクトの基本的な「地の色」を定義します。光が当たったときに乱反射する色です。

Kd 1.000 0.000 0.000(これは赤色を意味します)Ks鏡面反射色 (Specular Color): 光源が直接反射して生じるハイライト(光沢)の色を定義します。

Ks 0.500 0.500 0.500Ns鏡面反射の鋭さ (Specular Exponent): ハイライトの鋭さ、つまり光沢の強さを定義します。値が大きいほど、ハイライトが小さく鋭くなります。

Ns 250dorTr透明度 (Dissolve / Transparency): オブジェクトの不透明度を定義します。d 1.0が完全な不透明、d 0.5が半透明です。

d 0.75map_Kdディフューズマップ: 拡散反射色として、単色の代わりにテクスチャ画像ファイルを使用する場合に、そのファイルパスを指定します。これが最も一般的に使われるテクスチャマップです。

map_Kd character_skin.png

他にも、バンプマップ (map_Bump) やスペキュラーマップ (map_Ks) など、様々な種類のテクスチャマップを指定する命令があります。

最も重要な注意点として、テクスチャ付きのOBJデータを誰かに渡したり、別のPCに移動させたりする際は、「.objファイル」「.mtlファイル」「map_Kdなどで指定されている全ての画像ファイル」を、必ずセットで渡す必要があります。推奨されるのは、これら全てを一つのフォルダにまとめて、そのフォルダごと圧縮して受け渡す方法です。もしMTLファイルや画像ファイルが欠けていると、3DソフトでOBJファイルを開いたときに、モデルは表示されてもテクスチャが適用されず、真っ白になったり、意図しない色で表示されたりする「テクスチャ剥がれ」と呼ばれる現象が起きてしまいます。

OBJファイルに対応している主なソフト

OBJファイルはその驚異的な互換性により、非常に多くのソフトウェアでサポートされています。ここでは、主要なカテゴリ別に、OBJファイルに対応している代表的なソフトウェアを紹介します。これらのツールを使えば、OBJファイルの閲覧、編集、作成、変換といったあらゆる作業が行えます。

モデリングソフト

3Dモデルを直接作成・編集するモデリングソフトウェアにとって、OBJ形式のサポートは必須とも言える機能です。

Blender

Blenderは、無料で利用できるオープンソースの統合3DCGソフトウェアです。無料とは思えないほど高機能であり、モデリング、スカルプティング、アニメーション、レンダリング、コンポジットまで、3D制作に必要なほぼ全ての機能を網羅しています。個人クリエイターからプロのスタジオまで、世界中で幅広く利用されています。

BlenderにおけるOBJのサポートは非常に堅牢で、インポート・エクスポート時に詳細なオプションを設定できるため、OBJファイルを扱う上での中心的なツールとして最適です。ファイル形式の変換ハブとしても極めて優秀です。

Autodesk Maya

Mayaは、Autodesk社が開発するプロフェッショナル向けのハイエンド3DCGソフトウェアです。特に、映画、VFX、ゲーム業界におけるキャラクターアニメーションの分野で、長年にわたり業界標準としての地位を確立しています。複雑なパイプライン内でのデータ連携は日常的に行われるため、OBJ形式でのモデルデータのインポート・エクスポートにももちろん完全対応しています。

Autodesk 3ds Max

3ds Maxもまた、Autodesk社が提供する強力な3DCGソフトウェアです。特に、建築ビジュアライゼーション(建築パース)、工業デザイン、ゲーム開発の分野で根強い人気を誇ります。Mayaと同様に、他のソフトウェアとの連携のためにOBJ形式を標準でサポートしており、静的なアセットのデータ交換に広く利用されています。

ZBrush

ZBrushは、デジタルスカルプティングに特化した非常にユニークなソフトウェアです。粘土をこねるような直感的な操作で、数百万から数千万ポリゴンにも及ぶ超高精細なモデルを作成できます。ZBrushで作成されたディテール豊かなモデルは、多くの場合、OBJ形式で書き出され、MayaやBlenderといった他のDCCツールに渡されて、アニメーション用のローポリモデル作成やテクスチャのベイク(焼き付け)といった後工程の作業に使われます。

ゲームエンジン

インタラクティブなコンテンツを作成するゲームエンジンも、3Dアセットを読み込むためにOBJ形式に対応しています。

Unreal Engine

Unreal Engineは、Epic Games社が開発する世界最高峰のゲームエンジンの一つです。フォトリアルなグラフィックス表現に定評があり、大規模なAAAタイトルのゲームから、映像制作、建築ビジュアライゼーションまで、幅広い分野で採用されています。Unreal Engineでは、静的なメッシュ(動かない背景や小道具など)としてOBJファイルを直接インポートし、シーン内に配置することができます。ただし、エンジン内での主要なアセット形式はFBXであり、アニメーションを伴うものはFBXが必須となります。

Unity

Unityは、モバイルゲームからPC、コンソールゲーム、VR/ARコンテンツまで、マルチプラットフォーム開発で絶大な人気を誇るゲームエンジンです。直感的なインターフェースと豊富なアセットストアが特徴で、幅広い層の開発者に支持されています。UnityもUnreal Engineと同様に、プロジェクトのアセットフォルダにOBJファイルをドラッグ&ドロップするだけで、静的メッシュとして簡単にインポートできます。ゲーム内の建築物や環境オブジェクトなど、動きのないモデルの配置に手軽に利用可能です。

その他のソフト

モデリングソフトやゲームエンジン以外にも、OBJファイルを活用できるユニークなソフトウェアが存在します。

Adobe Photoshop

Photoshopは、言わずと知れたAdobe社の画像編集ソフトウェアですが、実は強力な3D機能も内蔵しています。Photoshopでは、OBJファイルを直接読み込み、3Dレイヤーとして扱うことができます。モデルを回転させたり、テクスチャを直接ペイントしたり、ライティングを調整して2Dの画像やデザインにシームレスに合成したりすることが可能です。Webサイトのバナーにちょっとした3Dロゴを入れるなど、2Dデザインのアクセントとして3Dを活用したい場合に非常に便利です。

Substance 3D Painter

Substance 3D Painterは、Adobe社が提供する3Dテクスチャリングに特化した専門ソフトウェアです。3Dモデルに対して、レイヤーベースでリアルな質感やディテールを直接ペイントしていくことができます。そのワークフローの基本は、外部で作成された3Dモデルを読み込むことから始まります。その際、最も一般的に使われる読み込み形式の一つがOBJです。OBJでモデルをインポートし、リアルなマテリアルをペイントした後、生成されたテクスチャマップ群(カラー、ノーマル、ラフネスなど)を書き出し、元のDCCツールやゲームエンジンに持っていく、という流れが一般的です。

OBJファイルに関するよくある質問

最後に、OBJファイルに関して初心者が抱きがちな疑問や誤解について、Q&A形式で分かりやすく解説します。

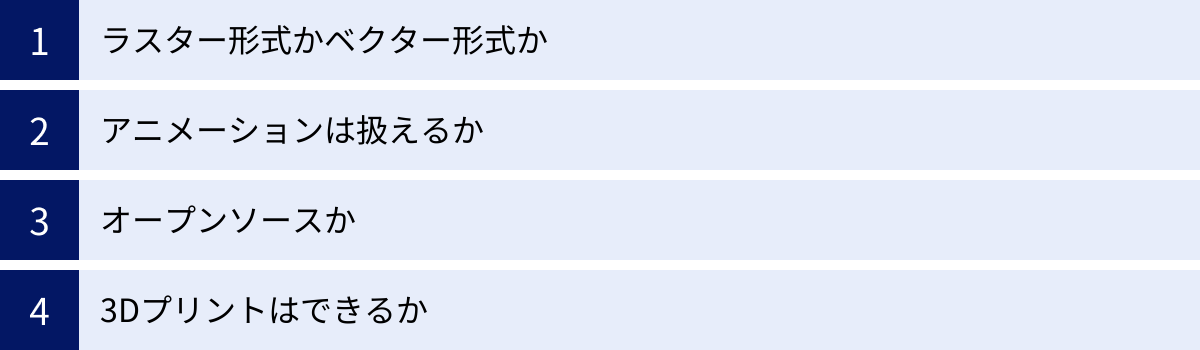

OBJはラスター形式とベクター形式のどちらですか?

この質問は、2Dグラフィックスの概念を3Dに当てはめようとする際に生じるものです。厳密には、3Dファイル形式はラスター/ベクターという分類に直接当てはまりませんが、その考え方で比較することは理解の助けになります。

結論から言うと、OBJファイルは概念的に「ベクター形式」に近いと言えます。

- ラスター形式(例: JPEG, PNG)は、画像をピクセル(色のついた点)の集合体として記録します。そのため、画像を拡大するとピクセルが目立ち、画質が荒くなります(ジャギーが発生する)。

- ベクター形式(例: SVG, AI)は、図形を点、線、曲線などの数学的な座標と数式で記録します。そのため、どれだけ拡大・縮小しても、その都度数式から再描画されるため、画質が劣化しません。

OBJファイルは、3Dモデルの形状を「頂点の座標 (x, y, z)」と「どの頂点を結んで面を作るか」という情報(一種の数式的な定義)で記録しています。これは、ピクセルの集まりではなく、幾何学的な定義に基づいている点で、ベクター形式の考え方と非常に似ています。そのため、OBJモデルを3D空間でどれだけ拡大表示しても、その品質が劣化することはありません。

OBJファイルでアニメーションは扱えますか?

これは非常に重要なポイントであり、デメリットの項でも触れましたが、改めて明確にお答えします。

いいえ、OBJファイルでアニメーションを扱うことはできません。

OBJファイルは、3Dモデルのある一瞬の静的な形状、色、テクスチャ情報のみを保存するためのフォーマットです。時間軸の概念を持たないため、キーフレームアニメーション、キャラクターを動かすための骨格(ボーン/スケルトン)、物理シミュレーションの設定といった、あらゆる動的データを保持する能力がありません。

もしアニメーション付きの3Dモデルを扱いたい場合は、FBX、glTF、Alembic (.abc) といった、アニメーションに対応した別のファイル形式を選択する必要があります。特に、ゲームエンジンや映像制作のワークフローではFBXが広く使われています。

OBJはオープンソースですか?

はい、その通りです。OBJは仕様が公開された、オープンなファイル形式です。

これは、OBJが長年にわたり広く普及した最大の理由の一つです。特定の企業がライセンスを管理・独占するプロプライエタリな形式ではないため、誰でも自由に、そして無料で、OBJ形式を読み書きする機能を自社のソフトウェアやツールに実装できます。

このオープンな性質のおかげで、商用のハイエンドソフトから無料のツール、個人の開発者が作成した小さなユーティリティに至るまで、驚くほど多くのアプリケーションがOBJをサポートするようになりました。このため、OBJは特定のプラットフォームやエコシステムに縛られない、非常に信頼性が高く、将来にわたって利用しやすい普遍的なフォーマットとしての地位を確立しています。

OBJファイルで3Dプリントはできますか?

はい、OBJファイルを使って3Dプリントを行うことは可能です。

多くの最新の3Dプリンターおよび、そのためのデータを準備するスライサーソフトウェアは、標準的な形式であるSTLに加えて、OBJファイルの読み込みにも対応しています。

特に、OBJファイルはSTLファイルにはない大きな利点を持っています。それは、色やテクスチャの情報を保持できることです。この特性を活かすことで、インクジェット方式などを採用したフルカラー3Dプリンターを使い、あらかじめ塗装や模様が施された状態でオブジェクトを造形することができます。キャラクターフィギュアや建築模型、医療用モデルなど、色情報が重要な造形物を出力する際には、STLではなくOBJが選ばれます。

ただし、3Dプリント用にOBJファイルを使用する際には、モデルデータが「水密(watertight)」であること(穴や隙間がない閉じた形状であること)や、薄すぎる部分がないかなど、造形に適した状態になっているかを事前に確認することが非常に重要です。