ゲーム、メタバース、VTuber、建築、プロダクトデザイン、広告映像など、あらゆる分野で3Dモデルの活用が急速に広がっています。リアルな表現からアニメ調のキャラクターまで、多彩なビジュアルを生み出す3Dモデルは、ビジネスにおけるコミュニケーションやエンターテインメントの質を大きく向上させる力を持っています。

しかし、いざ3Dモデル制作を外部に依頼しようと考えたとき、多くの人が最初に直面するのが「料金相場が分からない」という課題ではないでしょうか。

「作りたいキャラクターの見積もりを取ったら、想像以上に高額だった」

「会社によって料金が全然違うけれど、何が基準になっているのか分からない」

「なるべく費用を抑えたいけれど、安かろう悪かろうでは困る」

このような悩みは、3Dモデル制作の発注が初めての方にとっては当然のものです。3Dモデルの料金は、モデルの種類、複雑さ、依頼先など、様々な要因によって大きく変動するため、一概に「いくら」と言い切るのが難しいのが実情です。

この記事では、3Dモデル制作の依頼を検討している方々が抱える料金に関する疑問や不安を解消するため、以下の内容を網羅的かつ分かりやすく解説します。

- 種類別の3Dモデル制作の料金相場

- 料金が決まる具体的な5つの要素

- 制作会社とフリーランス、それぞれのメリット・デメリット

- 失敗しない制作会社の選び方と目的別のおすすめ企業

- 制作費用を賢く抑えるためのコツ

- 依頼から納品までの具体的な流れとよくある質問

この記事を最後まで読めば、3Dモデル制作の費用感が明確になり、ご自身の目的と予算に最適な依頼先を見つけるための具体的な知識が身につきます。適切な相場感を持ち、制作のポイントを理解することが、3Dモデル制作を成功させるための第一歩です。これから3Dモデルの外注を検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

3Dモデル制作の料金相場一覧

3Dモデル制作の料金は、制作する対象や用途によって大きく異なります。ここでは、代表的なモデルの種類ごとに料金相場を一覧で紹介し、それぞれの特徴や価格帯の背景について詳しく解説します。

| 3Dモデルの種類 | 料金相場の目安 | 特徴・備考 |

|---|---|---|

| 3Dキャラクター(人型) | 30万円~200万円以上 | 用途(VTuber、ゲーム等)、ポリゴン数、リギングの複雑さで変動。 |

| 3Dキャラクター(人型以外) | 20万円~150万円以上 | 動物、モンスター、ロボット等。骨格やテクスチャの複雑さで変動。 |

| 3D背景・オブジェクト | 5万円~300万円以上 | 単体の小物から大規模なマップまで、物量とディテールで大きく変動。 |

| メタバース用アバター | 20万円~100万円以上 | プラットフォームの仕様(ポリゴン数制限等)に合わせた最適化が必要。 |

| 3DCG静止画 | 10万円~80万円以上 | 1枚あたりの価格。プロダクトCG、建築パース等。レンダリング品質で変動。 |

| 3DCG動画 | 50万円~500万円以上 | 尺の長さ、アニメーション、エフェクトの複雑さで大きく変動。 |

※上記の料金はあくまで目安です。 実際の価格は、依頼内容の詳細、クオリティ、修正回数、依頼先のスキルや規模によって変動します。

3Dキャラクター(人型)

ゲームの主人公やVTuberのアバターなど、人型の3Dキャラクターは非常に需要が高い分野です。料金は、その用途と求められるクオリティによって大きく変動します。

- ローポリゴンモデル(10万円~40万円)

- スマートフォンゲームや、多数のキャラクターを同時に表示する必要がある場合に使用されます。ポリゴン数を抑えることで、描画負荷を軽減するのが目的です。見た目はややカクカクした印象になりますが、デザインやテクスチャの工夫で魅力を出すことも可能です。シンプルなリギング(骨格設定)を含むことが多いですが、複雑な動きには向きません。

- ミドルポリゴンモデル(30万円~100万円)

- PCゲームやコンシューマーゲーム、VTuberのアバターなどで最も一般的に使用されるクオリティです。キャラクターのシルエットや表情の豊かさを表現するのに十分なポリゴン数を持ち、クオリティとパフォーマンスのバランスが良いのが特徴です。フェイシャルリグ(表情を作るための設定)や、髪や衣服の揺れもの設定など、オプションによって価格が変動します。

- ハイポリゴンモデル(80万円~200万円以上)

- ゲームのシネマティック(ムービー)シーンや、映像作品、高精細なCGイラストなどで使用される、非常にリッチなモデルです。ポリゴン数を贅沢に使い、キャラクターの肌の質感、髪の毛一本一本、衣装のシワまでリアルに表現します。制作に高度な技術と長い時間を要するため、料金は高額になります。

【よくある質問】VTuberモデルの相場は?

VTuber用のモデルは、ミドルポリゴンが主流で、相場は30万円~100万円程度です。価格の差は、主に表情の豊かさ(フェイシャルリグの作り込み)や、髪・服の揺れもの設定の複雑さによって生じます。例えば、喜怒哀楽の基本表情に加えて、驚き、照れ、ウィンクなど、表現できる表情が多ければ多いほど高額になります。また、トラッキングソフト(VTube Studioなど)への組み込み作業まで依頼するかどうかでも料金は変わります。

3Dキャラクター(人型以外)

動物、モンスター、クリーチャー、ロボットといった人型以外のキャラクターも、ゲームや映像で広く活用されています。

- 動物・モンスター(20万円~150万円)

- 価格は、その生物の構造の複雑さによって決まります。例えば、四足歩行の犬や猫であれば比較的シンプルですが、翼を持つドラゴンや、多数の触手を持つクリーチャーなどは、骨格(リギング)が複雑になるため高額になります。また、毛皮(ファー)や鱗、粘液といった特殊な質感をリアルに表現する場合も、専門的な技術が必要となり、コストが上がります。

- –ロボット・メカ(30万円~150万円以上)

- 硬いサーフェス(硬質な表面)を持つメカモデルは、有機的なキャラクターとは異なるモデリング技術が求められます。価格は、パーツの多さや、変形・合体といったギミックの有無によって大きく左右されます。細かなディテールや可動部分が多いほど、制作工数が増えて高額になります。

3D背景・オブジェクト

ゲームのステージや建築パース、商品紹介用の小物など、背景やオブジェクト(プロップ)の制作も3Dの得意分野です。

- 小物・プロップ(5万円~20万円)

- テーブル、椅子、武器、アイテムなど、単体のオブジェクトです。形状の複雑さやテクスチャの描き込み具合によって価格が決まります。1点から依頼できますが、複数点をまとめて発注することで、単価を抑えられる場合があります。

- 建築物・乗り物(30万円~100万円)

- 家やビル、車、飛行機など、比較的大きなオブジェクトです。外観だけでなく、内装まで作り込む場合は、その分料金が加算されます。図面(CADデータなど)の有無も価格に影響します。

- 背景・マップ(50万円~300万円以上)

- ゲームのフィールドや街並みなど、広範囲な空間全体の制作です。配置するオブジェクトの数(物量)や、作り込みの密度によって価格が青天井に上がっていく分野です。例えば、小さな部屋一つと、建物や自然物が密集した都市一つでは、料金に数十倍の差が出ます。

メタバース用アバター

VRChatやcluster、ZEPETOといったメタバースプラットフォームで使用するオリジナルアバターの制作も人気です。

メタバース用アバターの料金相場は20万円~100万円程度が中心です。基本的な価格構造はVTuberモデルと似ていますが、メタバース用アバターには特有の要件があります。

それは、各プラットフォームが定める仕様(ポリゴン数、マテリアル数、ボーン数などの上限)に合わせて最適化(軽量化)する必要があることです。多くのユーザーが同時にアクセスするメタバース空間では、一人ひとりのアバターのデータが重いと、全体のパフォーマンスが低下してしまうため、この最適化作業が非常に重要になります。

また、アバターに特定の衣装やアクセサリーを着せ替えられるようにする「着せ替え対応」や、特定の表情や動きを呼び出す「エモート」機能の実装など、メタバースならではの機能を追加する場合は、別途料金が発生します。

3DCG静止画

プロダクトデザインのカタログ用画像や、広告用のキービジュアル、建築物の完成予想図(建築パース)など、1枚の高品質な絵として仕上げるのが3DCG静止画です。

料金相場は、1枚あたり10万円~80万円以上と幅広いです。価格を決定する主な要因は以下の通りです。

- モデリングの複雑さ: 描画する対象物(商品、建物など)の形状が複雑なほど高くなります。

- レンダリングのクオリティ: 最終的な画像の美しさを決める「レンダリング」という工程に、どれだけ時間とマシンパワーをかけるかで価格が変わります。高解像度で、光の反射や質感をリアルに計算するほど高額になります。

- レタッチ・合成: レンダリング後の画像に、写真加工ソフトで調整(レタッチ)を加えたり、実写の背景と合成したりする場合、追加の作業費がかかります。

- アングルの数: 同じモデルでも、違う角度からのカットが複数必要な場合は、その枚数分のレンダリング費用と調整費用がかかります。

3DCG動画

テレビCMやWeb広告、製品プロモーションビデオ、イベントのオープニング映像など、3DCGを用いた動画制作の料金は、最も高額になりやすい分野です。

相場は50万円~500万円以上と非常に幅広く、プロジェクトによっては数千万円規模になることも珍しくありません。料金は以下の要素を総合的に判断して算出されます。

- 動画の尺(長さ): 当然ながら、尺が長くなるほど制作工数が増え、価格は上がります。

- アニメーションの複雑さ: 単純なカメラワークだけでなく、キャラクターが演技をしたり、製品が変形・分解したりと、画面内で動く要素が多ければ多いほど高額になります。

- エフェクト(VFX): 爆発、煙、水、光といった特殊効果を加える場合、専門的な技術が必要となるため、追加料金が発生します。

- コンポジット(合成作業): 3DCGと実写映像を組み合わせる場合、両者が自然に馴染むように調整する「コンポジット」という作業が必要になり、その難易度に応じて費用が加算されます。

- 企画・演出: どのような映像にするかという企画段階から依頼する場合、絵コンテの作成費用なども含まれます。

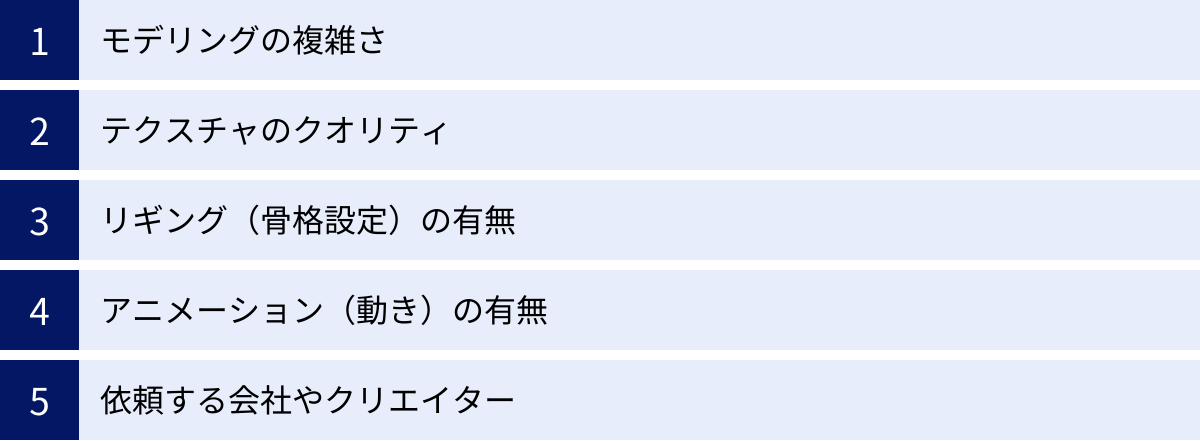

3Dモデル制作の料金が決まる5つの要素

前章で紹介したように、3Dモデルの料金は非常に幅広く設定されています。では、具体的にどのような要素がその価格を決定しているのでしょうか。ここでは、見積もり金額の内訳を理解するために不可欠な5つの要素を詳しく解説します。

① モデリングの複雑さ

モデリングは、3D空間にオブジェクトの「形」を作り出す、すべての基本となる工程です。このモデリングの複雑さが、料金を決定する最も基本的な要素と言えます。

複雑さを測る指標の一つに「ポリゴン数」があります。ポリゴンとは、3Dモデルを構成する最小単位の多角形(主に三角形や四角形)のことです。このポリゴンを多数組み合わせることで、滑らかな曲面や複雑な形状を表現します。

- ローポリゴン(少ないポリゴン数):

- 形状がシンプルで、角張った見た目になります。

- 制作時間が短く、データが軽いため、スマートフォンゲームやVR/ARコンテンツで多用されます。

- コストは比較的安価です。

- ハイポリゴン(多いポリゴン数):

- 形状が滑らかで、非常に細かいディテールまで表現できます。

- キャラクターの筋肉の起伏や、衣服の細かなシワ、機械の精密なパーツなどをリアルに再現するのに適しています。

- 制作に膨大な時間と手間がかかるため、コストは非常に高額になります。

例えば、単純な立方体の箱を作るのと、複雑な彫刻が施されたアンティークの椅子を作るのとでは、後者の方が圧倒的にポリゴン数が多くなり、制作工数も増大します。依頼時には、どの程度のディテールを求めるのか、使用するプラットフォームの描画性能はどのくらいかを制作会社に伝えることが、適切な見積もりを得るための鍵となります。

② テクスチャのクオリティ

モデリングで作成した「形」に、色や質感を貼り付ける作業が「テクスチャリング」です。このテクスチャのクオリティも、料金を大きく左右する重要な要素です。

- テクスチャの解像度:

- テクスチャは、いわば3Dモデルに貼り付ける画像データです。この画像の解像度が高ければ高いほど、きめ細かくリアルな質感を表現できますが、その分制作コストもデータ容量も増加します。

- 例えば、遠景に配置されるオブジェクトであれば低解像度でも問題ありませんが、プレイヤーが間近で見るキャラクターやアイテムには高解像度のテクスチャが求められます。

- 描き込みの細かさ:

- 単色で塗りつぶすだけの場合と、デザイナーが手描きで金属の錆や布の縫い目、革の傷などを細かく描き込む場合とでは、作業量が全く異なります。手描きによるアート性の高いテクスチャは、それだけ高価になります。

- PBR(物理ベースレンダリング):

- 現代の高品質な3DCGで標準的に用いられている手法です。現実世界の光の反射を物理法則に基づいてシミュレーションすることで、非常にリアルな質感を表現します。

- PBRに対応したテクスチャ(アルベド、ラフネス、メタリックなど、複数のマップで構成される)を作成するには専門的な知識と手間が必要となり、従来のテクスチャ作成よりもコストが上がる傾向があります。

③ リギング(骨格設定)の有無

モデリングされたキャラクターやオブジェクトに動きを与えるためには、「リギング」という工程が不可欠です。これは、モデルの内部に「ボーン」と呼ばれる骨格を仕込み、各パーツがどのように動くかを設定する作業です。

- リギングなし(静的モデル):

- 建築物や風景、動かない小物など、ポーズが固定されたモデルの場合、リギングは不要です。その分、料金はモデリングとテクスチャリングの費用のみで済みます。

- リギングあり(動的モデル):

- キャラクターが歩いたり、話したり、ロボットの関節が動いたりするためには、リギングが必須です。

- リギングの料金は、仕込むボーンの数と構造の複雑さに比例します。

- シンプルなリグ: 手足や頭が動く程度の基本的なリグです。

- 複雑なリグ: 指の一本一本、表情を作るための顔の筋肉(フェイシャルリグ)、髪やスカートが自然に揺れるための設定(物理演算ボーン)など、細かな動きを制御するためのリグは、設定に高度な技術と時間を要するため、高額になります。

特に、VTuberアバターのように繊細な表情表現が求められるモデルでは、このフェイシャルリグの作り込みがクオリティと価格を大きく左右します。

④ アニメーション(動き)の有無

リギングが完了したモデルに、実際の動きを付けていくのが「アニメーション」の工程です。当然ながら、アニメーションを依頼すれば、その分の費用が追加されます。

- アニメーションの尺(長さ):

- 3秒の短いモーションと、1分間の長尺ムービーとでは、作業量が全く異なります。一般的に、アニメーションの料金は「秒単価」や「カット単価」で計算されることが多く、尺が長くなるほど高額になります。

- アニメーションの複雑さ:

- 歩く、走るといった基本的な動作から、激しいアクションシーン、ダンス、繊細な感情表現を伴う演技まで、動きの複雑さによって料金は大きく変動します。

- 特に、複数のキャラクターが絡み合うようなシーンや、物理シミュレーションを伴うエフェクト(爆発や水の動きなど)は、非常にコストがかかります。

- 制作手法:

- 手付けアニメーション: アニメーターが1コマ1コマ手作業で動きを付けていく手法です。キャラクターの個性を際立たせたり、コミカルな動きを表現したりするのに向いていますが、手間がかかるため高価です。

- モーションキャプチャ: 実際の役者の動きをセンサーで記録し、そのデータを3Dキャラクターに反映させる手法です。リアルで滑らかな動きを効率的に制作できますが、スタジオや機材の費用、役者のキャスティング費用などが必要になります。

⑤ 依頼する会社やクリエイター

最後に、誰に依頼するかという点も、料金を決定する大きな要因です。同じ制作内容であっても、依頼先によって見積もり金額は大きく変わります。

- 大手・有名制作会社:

- 高い技術力と豊富な実績を持ち、品質管理体制も整っています。大規模なプロジェクトにも対応可能ですが、その分、管理費やブランド価値が上乗せされるため、料金は最も高額になる傾向があります。

- 中小規模の制作会社:

- 特定の分野(ゲーム、建築、映像など)に特化していることが多く、得意分野においては大手企業に引けを取らないクオリティを発揮します。大手よりは比較的リーズナブルな価格設定であることが多いです。

- フリーランス(個人クリエイター):

- 事務所費用などの間接費がかからないため、一般的に最も費用を抑えられます。スキルや実績は個人差が大きいですが、特定の作風で高い人気を誇るクリエイターもいます。

これらの要素が複雑に絡み合い、最終的な3Dモデルの制作料金が決定されます。見積もりを取る際は、どの要素にこだわり、どの部分のコストを抑えたいのかを明確に伝えることが、双方にとってスムーズな取引に繋がります。

3Dモデル制作の主な依頼先と特徴

3Dモデル制作を外注しようと考えたとき、依頼先の選択肢は大きく分けて「制作会社」と「フリーランス(個人クリエイター)」の2つがあります。それぞれにメリットとデメリットが存在するため、自身のプロジェクトの規模や目的、予算に合わせて最適な依頼先を選ぶことが重要です。

制作会社

制作会社は、複数の3Dクリエイターやプロジェクトマネージャー、ディレクターなどが在籍し、組織として制作業務を行っています。大手から中小、特定のジャンルに特化した専門スタジオまで、その規模や特徴は様々です。

メリット:品質が安定し、大規模案件にも対応可能

- 品質の安定性:

- 制作会社には、アートディレクターや品質管理(QA)担当者が在籍していることが多く、制作物全体のクオリティを一定水準以上に保つためのチェック体制が整っています。複数のクリエイターが関わる場合でも、最終的なアウトプットのテイストが統一されるため、品質のばらつきが少ないのが大きなメリットです。

- 対応領域の広さ:

- モデリング、テクスチャ、リギング、アニメーションなど、各工程の専門家がチームを組んで対応するため、企画から最終的な実装までワンストップで依頼可能です。これにより、発注側の管理コストを大幅に削減できます。

- 大規模・大量制作への対応力:

- ゲーム開発におけるキャラクターや背景アセットの大量生産など、物量が求められるプロジェクトに対応できるのは、人員と組織力を持つ制作会社ならではの強みです。納期が厳しい案件でも、人員を増やすなどして柔軟に対応できる場合があります。

- 信頼性と契約面の安心感:

- 法人として契約を結ぶため、機密保持契約(NDA)や著作権の取り扱いなど、法務面での手続きが明確で安心です。また、万が一のトラブルが発生した際にも、組織としての対応が期待できます。

デメリット:費用が高くなる傾向がある

- コストの高さ:

- 最大のデメリットは、フリーランスに依頼する場合と比較して費用が高くなる傾向がある点です。制作に直接関わるクリエイターの人件費だけでなく、プロジェクトマネージャーや営業担当者の人件費、オフィス賃料といった間接経費(オーバーヘッド)が見積もりに含まれるため、全体的な価格は割高になります。

- コミュニケーションの階層:

- 多くの場合、発注者は営業担当者やプロジェクトマネージャーを通して、現場のクリエイターとやり取りをします。これにより、意図が正確に伝わるまでに時間がかかったり、細かなニュアンスが伝わりにくかったりする可能性があります。直接クリエイターと話したい場合には、ややもどかしさを感じるかもしれません。

- 柔軟性の低さ:

- 社内ルールや制作フローが確立されているため、急な仕様変更やイレギュラーな要望への対応が難しい場合があります。また、最低発注金額が設定されていることもあり、小規模な案件では依頼を断られる可能性もあります。

フリーランス(個人クリエイター)

フリーランスは、特定の組織に属さず、個人で仕事を請け負うクリエイターです。クラウドソーシングサイトやSNS、個人のポートフォリオサイトなどを通じて探すことができます。

メリット:費用を抑えやすく、柔軟な対応が期待できる

- 費用の安さ:

- フリーランスに依頼する最大のメリットは、コストを抑えられる点です。制作会社のような間接経費がかからないため、同程度のクオリティの制作物であれば、比較的安価に依頼できることが多くあります。

- 直接的なコミュニケーション:

- 発注者とクリエイターが直接やり取りするため、意思疎通がスムーズでスピーディです。作りたいイメージの細かなニュアンスや、制作途中の微調整などを伝えやすく、イメージの齟齬が起こりにくいという利点があります。

- 柔軟な対応:

- 個人で活動しているため、スケジュールや要望に対して柔軟に対応してもらいやすい傾向があります。小規模な案件や、短納期の相談にも乗ってくれることが多いでしょう。

- クリエイターの作家性:

- 特定の作風や世界観に強みを持つクリエイターに直接依頼できるため、唯一無二のオリジナリティあふれるモデルを制作したい場合に適しています。ポートフォリオを見て「この人の絵柄で作りたい」という明確な希望があるなら、フリーランスへの依頼が最適です。

デメリット:品質やスケジュール管理にばらつきがある

- 品質のばらつきとスキルセットの限界:

- フリーランスのスキルはまさに千差万別です。トップクラスの実力者もいれば、経験の浅い人もいます。依頼相手を見極めるための目利きが発注者側に求められます。また、一人のクリエイターが対応できる領域には限界があり、モデリングは得意でもアニメーションは不得意、といったケースも少なくありません。

- スケジュール管理のリスク:

- 個人で作業しているため、病気や家庭の事情、他の案件との兼ね合いなどで、予期せずスケジュールに遅延が生じるリスクがあります。納期が非常にシビアなプロジェクトでは、この点が大きな懸念材料となります。

- 信頼性・継続性の問題:

- 残念ながら、途中で連絡が取れなくなってしまうといったトラブルの可能性もゼロではありません。また、廃業などで将来的なモデルの修正やアップデートに対応してもらえなくなる可能性も考慮しておく必要があります。契約書をしっかりと交わすことが、トラブル防止のために不可欠です。

| 制作会社 | フリーランス | |

|---|---|---|

| 品質 | 安定している(品質管理体制あり) | 個人差が大きい(見極めが必要) |

| 費用 | 高い傾向 | 安い傾向 |

| 対応範囲 | 広い(ワンストップ対応可能) | 限定的(得意分野に特化) |

| 柔軟性 | 低い傾向 | 高い傾向 |

| 信頼性 | 高い(法人契約) | 個人差が大きい(契約が重要) |

| コミュニケーション | 間接的(担当者経由) | 直接的 |

| おすすめの案件 | 大規模・大量制作、高品質、納期厳守 | 小規模、コスト重視、作家性重視 |

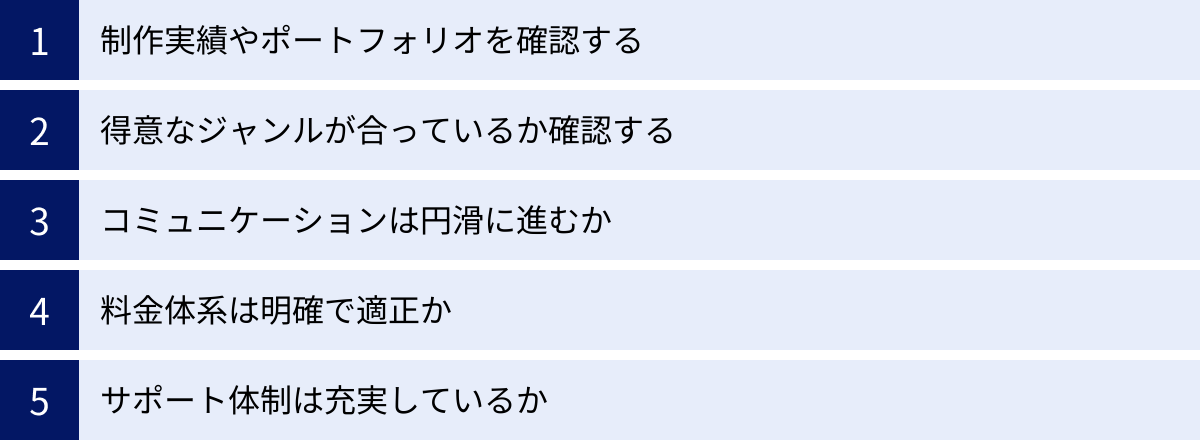

失敗しない3Dモデル制作会社の選び方5つのポイント

数多くの3Dモデル制作会社の中から、自社のプロジェクトに最適な一社を見つけ出すのは簡単なことではありません。料金だけでなく、品質やコミュニケーションのスムーズさなど、多角的な視点から慎重に判断する必要があります。ここでは、制作会社選びで失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

① 制作実績やポートフォリオを確認する

制作会社の過去の実績やポートフォリオは、その会社の実力を判断するための最も重要な情報源です。公式サイトに掲載されている作品集を隅々までチェックしましょう。

- クオリティの確認: モデルの造形、テクスチャの質感、アニメーションの滑らかさなど、自分たちが求めるクオリティレベルに達しているかを確認します。特に、キャラクターの表情や背景の空気感など、細部の表現力に注目すると、その会社の技術力の高さが分かります。

- 作風やテイストの確認: 自分たちが作りたい3Dモデルのイメージ(アニメ調、リアル調、フォトリアルなど)と、制作会社が得意とする作風が合っているかを確認します。ポートフォリオに自分たちのイメージに近い作品が多ければ、コミュニケーションもスムーズに進みやすくなります。

- 実績の具体性: 「大手ゲーム会社の案件を多数担当」といった曖昧な表現だけでなく、可能であれば具体的なプロジェクト名や、どのような役割で関わったのかが明記されているかを確認しましょう。守秘義務により公開できない実績も多いですが、問い合わせ時に「〇〇のようなテイストの非公開実績はありますか?」と尋ねてみるのも有効です。

② 得意なジャンルが合っているか確認する

3Dモデル制作と一言で言っても、その分野は多岐にわたります。それぞれの制作会社には、得意とする専門分野やジャンルが存在します。

- ゲーム・エンタメ系: キャラクターモデリングや背景アセット、モーション制作など、リアルタイム描画を前提とした軽量かつ魅力的なモデル制作に長けています。

- 映像・広告系: CMやプロモーションビデオなど、プリレンダリング(時間をかけて高品質な映像を出力すること)を前提とした、フォトリアルなハイエンドCGを得意とします。

- 建築・不動産系: 建築パースやVR内覧など、図面を基にした正確なモデリングや、空間の魅力を最大限に引き出すライティング・質感設定に強みがあります。

- プロダクト・製造系: 工業製品のCADデータを活用した、リアルな製品CGや、構造を分かりやすく見せるためのCGアニメーションなどを得意とします。

自社のプロジェクトがどのジャンルに属するのかを明確にし、そのジャンルで豊富な実績を持つ会社を選ぶことが、ミスマッチを防ぎ、プロジェクトを成功に導くための鍵となります。ゲーム用のキャラクターを建築系の会社に依頼しても、期待するアウトプットは得られにくいでしょう。

③ コミュニケーションは円滑に進むか

制作プロジェクトの成否は、コミュニケーションの質に大きく左右されます。特に3Dモデル制作では、抽象的なイメージを具体的な形にしていくため、依頼側と制作側の間で密な意思疎通が不可欠です。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせ時の返信速度や、担当者の言葉遣い、対応の丁寧さは、その会社の基本的な姿勢を判断する材料になります。レスポンスが遅い、質問への回答が曖昧といった場合は、プロジェクト開始後もスムーズな進行が期待できない可能性があります。

- ヒアリング能力: こちらの曖昧な要望やイメージを丁寧にヒアリングし、専門的な知見から具体的な形に落とし込む提案をしてくれるかどうかは非常に重要です。専門用語を並べるだけでなく、こちらの知識レベルに合わせて分かりやすく説明してくれる担当者であれば、安心して任せられます。

- 制作フローの透明性: どのようなスケジュールで、どの段階で確認(チェックバック)の機会があるのかなど、制作の進め方を事前に明確に提示してくれる会社は信頼できます。進捗状況を定期的に共有してくれるかどうかも確認しておきましょう。

④ 料金体系は明確で適正か

料金は依頼先を決める上で重要な要素ですが、単に安いか高いかだけでなく、その内訳が明確で、内容に見合った適正な価格であるかを見極める必要があります。

- 詳細な見積書: 「3Dモデル制作一式」といった大雑把な見積もりではなく、「モデリング」「テクスチャ」「リギング」「修正費用」など、工程ごとに費用が明記されているかを確認しましょう。何にどれくらいのコストがかかっているのかが分かれば、予算に応じて仕様を調整する際にも役立ちます。

- 追加料金の条件: 修正回数の上限や、仕様変更が発生した場合の追加料金の規定などが、契約前に明確に示されているかを確認することは非常に重要です。「軽微な修正は2回まで無料」「仕様変更は別途見積もり」など、具体的なルールを確認しておくことで、後々のトラブルを防げます。

- 相見積もりによる相場感の把握: 複数の会社から見積もりを取る(相見積もり)ことで、依頼したい内容の適正な料金相場が見えてきます。1社だけの見積もりで判断せず、最低でも2〜3社から提案を受けることをおすすめします。ただし、極端に安い見積もりには注意が必要です。品質が低い、あるいは後から追加料金を請求される可能性があります。

⑤ サポート体制は充実しているか

3Dモデルは、納品されたら終わり、というわけではありません。納品後の運用フェーズで修正が必要になったり、別の用途でデータを流用したくなったりすることもあります。

- 納品後の修正対応: 納品後に軽微な不具合が見つかった場合に、一定期間内であれば無償で対応してくれるかなど、検収後のサポートポリシーを確認しておきましょう。

- データ管理と再利用: 制作したデータを長期間保管してくれるか、将来的に別のフォーマットへの変換や、モデルの一部改修といった依頼に対応可能かどうかも、長期的な視点で見ると重要なポイントです。

- 運用サポート: メタバース用アバターであればプラットフォームへのアップロード方法、ゲームアセットであればエンジンへの実装方法など、制作後の技術的なサポートを提供してくれる会社であれば、3Dデータに不慣れな場合でも安心です。

これらの5つのポイントを総合的に評価し、自社の目的や予算、そして担当者との相性も考慮して、最適なパートナーとなる制作会社を選びましょう。

【目的別】おすすめの3Dモデル制作会社12選

ここでは、数ある3Dモデル制作会社の中から、特定の分野で高い実績と評価を持つ企業を「ゲーム・エンタメ」「建築・プロダクトデザイン」「映像・広告」の3つの目的に分けてご紹介します。

※各社の情報は、公式サイトを参照して作成しています。(2024年時点)

ゲーム・エンタメに強い制作会社6選

ゲーム業界向けのキャラクター、背景、アセット制作や、VTuberなどのエンターテインメントコンテンツ制作に強みを持つ会社です。

① 株式会社ジーアングル

ゲームの3DCG制作から、VTuberモデル、映像制作、音声収録まで、エンタメコンテンツ制作を幅広く手掛ける会社です。多様なテイストのキャラクターモデル制作に対応できる点が強みで、コンシューマーゲームからスマートフォンアプリまで、豊富な開発実績を誇ります。

(参照:株式会社ジーアングル公式サイト)

② 株式会社ジェットスタジオ

ハイエンドな3DCG映像制作と、ゲーム向けのリアルタイムCG制作の両方を得意とするスタジオです。特にフォトリアルなキャラクターや背景の表現力に定評があり、大手ゲーム会社のAAAタイトルにも多数参加しています。高いクオリティを求めるプロジェクトに適しています。

(参照:株式会社ジェットスタジオ公式サイト)

③ 株式会社exsa

ゲーム、アニメ、遊技機など、エンターテインメント分野に特化した3DCG制作会社です。アニメ調のセルルック3Dキャラクター制作に非常に強く、キャラクターの魅力を最大限に引き出すモデリングとアニメーション技術を持っています。オリジナリティあふれるキャラクター表現を求める場合に頼りになる存在です。

(参照:株式会社exsa公式サイト)

④ 株式会社MUGENUP

多数のクリエイターが登録するクラウドソーシングプラットフォームを基盤とした制作体制が特徴です。イラストから3Dモデル、アニメーションまで、プロジェクトの規模やテイストに応じて最適なチームを編成し、大量のアセット制作にも柔軟に対応できます。

(参照:株式会社MUGENUP公式サイト)

⑤ 株式会社スピード

ハイクオリティな3DCG映像制作で知られ、特にキャラクターのアニメーションや実写合成(VFX)に強みを持っています。ゲームのシネマティックムービーや、アニメ作品のCGパートなど、ストーリー性を重視した映像表現で高い評価を得ています。

(参照:株式会社スピード公式サイト)

⑥ 株式会社フレイム

ゲーム向けの3DCGアセット制作を専門とする会社です。キャラクター、モンスター、背景、UI/UXデザインまで、ゲーム開発に必要なあらゆるビジュアルアセットを制作。安定した品質と量産体制に強みがあり、大規模なゲーム開発プロジェクトを支えています。

(参照:株式会社フレイム公式サイト)

建築・プロダクトデザインに強い制作会社4選

建築パースやBIM/CIM、工業製品のCGなど、正確性とリアルな質感が求められる分野で実績のある会社です。

① 株式会社アクア

広告・販促ツールの企画制作を幅広く手掛ける中で、プロダクトCGの制作にも力を入れています。商品の魅力を最大限に伝えるためのシズル感あふれるCG静止画や、構造を分かりやすく解説するCG動画の制作を得意としています。

(参照:株式会社アクア公式サイト)

② 株式会社LIG

Webサイト制作会社として有名ですが、3DCG制作部門も有しており、Webと連動したインタラクティブな3Dコンテンツや、AR/VRコンテンツの制作実績が豊富です。Webマーケティングの知見を活かした3DCG活用を提案できる点が強みです。

(参照:株式会社LIG公式サイト)

③ 株式会社D-GARAGE

建築パース、インテリアCG、プロダクトCGなど、静止画のビジュアライゼーションに特化したCGスタジオです。光と影の表現にこだわり、写真と見紛うほどのフォトリアルなCGを制作する高い技術力を持っています。不動産広告や製品カタログなどで強力な訴求力を発揮します。

(参照:株式会社D-GARAGE公式サイト)

④ 株式会社積木製作

建築・不動産分野のVR/ARコンテンツ制作におけるリーディングカンパニーの一つです。BIMデータを活用したVR内覧システムや、建設現場向けのARソリューションなど、単なるビジュアライゼーションに留まらない、実用的な3Dコンテンツ開発に強みを持っています。

(参照:株式会社積木製作公式サイト)

映像・広告に強い制作会社2選

テレビCMやWeb広告、イベント映像など、視聴者の心をつかむ高品質なCG映像制作を得意とする会社です。

① 株式会社テコテック

ゲーム開発やWebサービス開発を主軸としながら、その技術力を活かして3DCG映像制作も手掛けています。特に、Webプロモーション向けの短尺CGアニメーションや、サービス紹介映像など、企画から制作までワンストップで対応できる点が魅力です。

(参照:株式会社テコテック公式サイト)

② 株式会社IMAGICA GEEQ

映像技術サービス大手のIMAGICA GROUPの一員であり、ゲーム・映像業界向けに幅広いサービスを提供しています。3DCG制作においては、ゲームアセットからハイエンドな映像制作まで対応可能。グループの総合力を活かした大規模なプロジェクトや、最新技術を取り入れた映像表現に強みがあります。

(参照:株式会社IMAGICA GEEQ公式サイト)

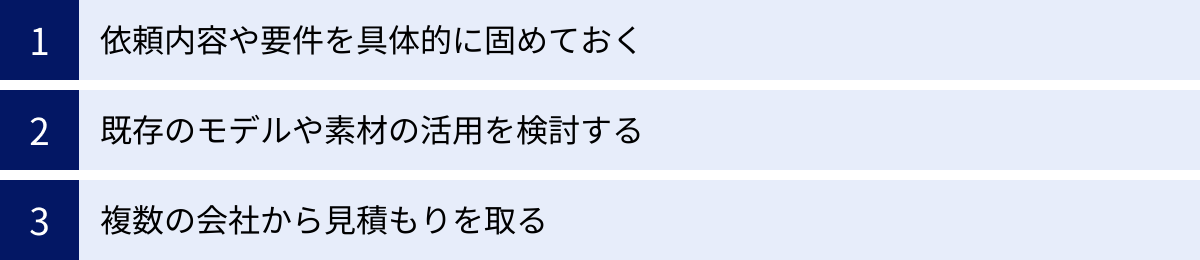

3Dモデル制作の費用を安く抑える3つのコツ

3Dモデル制作は専門的な技術を要するため、どうしてもある程度のコストがかかります。しかし、いくつかのポイントを工夫することで、無駄な費用を削減し、予算内で最大限のクオリティを引き出すことが可能です。ここでは、制作費用を賢く抑えるための3つの実践的なコツをご紹介します。

① 依頼内容や要件を具体的に固めておく

制作費用が膨らむ最大の原因の一つが、依頼内容の曖昧さから生じる「手戻り」や「仕様変更」です。制作が進行してから「やっぱりこうして欲しい」という変更が重なると、その都度追加の作業工数が発生し、追加料金の原因となります。これを防ぐためには、依頼前の準備が非常に重要です。

- 詳細な仕様書を用意する:

- どのような3Dモデルを、何のために、どこで使うのかを明確に文書化します。モデルの用途(ゲーム、映像、VRなど)、ターゲットとなるプラットフォーム(PC、スマホなど)、必要なファイル形式、ポリゴン数やテクスチャサイズの目安などを記載しましょう。

- 三面図や参考資料を準備する:

- キャラクターであれば、正面・側面・背面から見た「三面図」を用意するのが最も確実です。イラストレーターに依頼して作成してもらうのが理想ですが、難しい場合は、イメージに近い写真やイラスト、他の作品などを複数集めて「参考資料」として提示するだけでも、イメージの共有精度が格段に上がります。

- 譲れない点と妥協できる点を明確にする:

- 「キャラクターの表情だけは絶対にこだわりたい」「背景の小物は簡略化しても良い」など、こだわりたい部分と、コスト削減のために妥協できる部分をあらかじめ整理しておくと、制作会社側もコストを意識した提案をしやすくなります。

事前の準備に時間をかけることで、制作会社との最初のヒアリングがスムーズに進み、精度の高い見積もりを得られます。結果的に、プロジェクト全体の進行が円滑になり、予期せぬコスト増を防ぐことに繋がります。

② 既存のモデルや素材の活用を検討する

全ての要素をゼロからオリジナルで制作(フルスクラッチ)するのではなく、既存のアセットを有効活用することも、コスト削減の有効な手段です。

- アセットストアの活用:

- 「Unity Asset Store」や「Unreal Engine Marketplace」などのアセットストアでは、プロが制作した高品質な3Dモデルやテクスチャ素材が、比較的安価(数千円~数万円程度)で販売されています。

- これらのアセットをベースに、一部を改変・カスタマイズしてもらうことで、フルスクラッチで制作するよりも大幅にコストと時間を削減できます。特に、背景に配置する小物や、汎用的なオブジェクトなどは、アセットの活用が非常に効果的です。

- 過去に制作したモデルの流用:

- もし社内に過去に制作した3Dモデルのデータがあれば、それを流用・改変できないか検討しましょう。例えば、以前制作したキャラクターの素体モデルをベースに、髪型や衣装だけを新しく作り直すといった方法が考えられます。

- フリー素材やオープンソースの活用:

- 商用利用可能なフリーの3Dモデルやテクスチャ素材も存在します。クオリティやライセンスの確認は必須ですが、プロジェクトのプロトタイプ(試作品)制作や、目立たない部分への使用であれば、十分に活用できる可能性があります。

ただし、既存アセットを使用する際は、利用規約(ライセンス)を必ず確認し、禁止されている用途での使用や、再配布などを行わないよう注意が必要です。

③ 複数の会社から見積もりを取る

これは3Dモデル制作に限らず、あらゆる外注における基本ですが、非常に重要なポイントです。1社だけの見積もりで即決するのではなく、必ず複数の会社(最低でも2~3社)から見積もりを取りましょう。

- 適正な相場感を把握する:

- 複数の見積もりを比較することで、依頼したい内容のおおよその相場が見えてきます。1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのかどうかを判断する基準がありません。

- 提案内容を比較検討する:

- 見積もりを取る目的は、単に価格を比較するだけではありません。各社がどのようなアプローチで制作を進めようとしているのか、どのような付加価値を提案してくれるのかを比較検討することが重要です。A社は安価だが提案がシンプル、B社は少し高価だがクオリティアップのための積極的な提案がある、といった違いが見えてきます。

- 価格交渉の材料にする:

- 他社の見積もりを提示することで、価格交渉を有利に進められる可能性があります。ただし、無理な値引き要求は制作のクオリティ低下に繋がりかねないため、あくまで常識の範囲内で行うべきです。

複数の会社とコミュニケーションを取ることで、それぞれの会社の強みや担当者との相性も見えてきます。時間と手間はかかりますが、最終的に納得のいくパートナーを見つけるためには、相見積もりは欠かせないプロセスです。

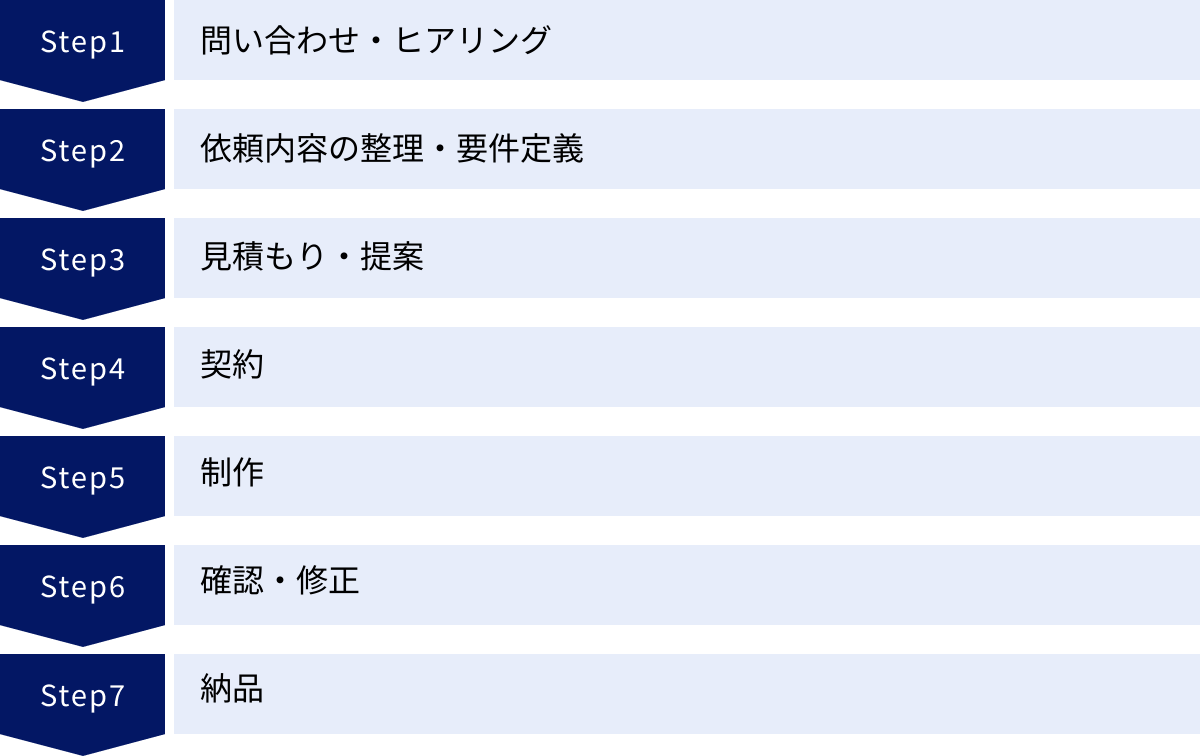

3Dモデル制作を依頼する7ステップ

3Dモデル制作を初めて依頼する場合、どのような流れで進んでいくのか不安に感じるかもしれません。ここでは、問い合わせから納品までの一般的なプロセスを7つのステップに分けて解説します。この流れを把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、スムーズにプロジェクトを進めることができます。

① 問い合わせ・ヒアリング

まずは、候補となる制作会社の公式サイトにある問い合わせフォームやメールアドレスから連絡を取ります。この段階では、作りたいものの概要、予算感、希望納期などを伝えましょう。

その後、制作会社の担当者から連絡があり、より詳細な内容をヒアリングするための打ち合わせ(オンラインまたは対面)が設定されます。このヒアリングで、依頼側が持つイメージや目的をできるだけ具体的に伝えることが、後の工程をスムーズに進めるための鍵となります。

② 依頼内容の整理・要件定義

ヒアリングの内容を基に、制作会社がより具体的な制作仕様を詰めていく段階です。依頼側は、三面図や参考資料など、準備した情報を共有します。

制作会社側は、その情報を基に、ポリゴン数、テクスチャサイズ、リグの仕様、納品形式といった技術的な要件を定義し、依頼側と合意形成を図ります。この「要件定義」が、プロジェクトの設計図となります。ここでの認識のズレが、後々のトラブルに繋がるため、疑問点は残さず確認しましょう。

③ 見積もり・提案

確定した要件定義に基づき、制作会社が正式な見積書と提案書を作成します。見積書には、各工程(モデリング、リギングなど)ごとの費用や、全体のスケジュールが記載されています。

提案書には、どのようなアプローチで制作を進めるか、どのようなクオリティのアウトプットが期待できるかなどがまとめられています。この内容を精査し、予算や条件に合うかどうかを判断します。必要であれば、仕様の一部を変更して再見積もりを依頼することもあります。

④ 契約

見積もりと提案内容に合意したら、正式に契約を締結します。契約書には、業務の範囲、納期、金額、支払い条件、著作権の帰属、機密保持など、重要な項目が記載されています。

特に「著作権」に関する項目は重要です。納品されたモデルの著作権が依頼側に譲渡されるのか、それとも制作会社に留保されるのかを必ず確認しましょう。契約内容を隅々まで確認し、双方が納得した上で署名・捺印します。

⑤ 制作

契約締結後、いよいよ実際の制作作業が始まります。一般的な制作フローは以下のようになります。

- モデリング: モデルの形状を作成します。

- テクスチャリング: 色や質感を設定します。

- リギング: 動きを付けるための骨格を設定します。

- アニメーション: 実際の動きを作成します。

各工程の完了段階で、制作会社から進捗報告と確認依頼が来ることが多いです。この確認のタイミングで、フィードバックを返すことになります。

⑥ 確認・修正

制作の各段階、あるいは全工程が完了した段階で、制作物を確認し、修正点を指示する「チェックバック」を行います。

例えば、「キャラクターの目の形をもう少し丸くしてほしい」「この部分の色味を調整してほしい」といった具体的な指示を出します。契約で定められた修正回数の範囲内であれば、無料で対応してもらえます。修正指示は、具体的かつまとめて伝えると、制作側も対応しやすく、スムーズに進行します。曖昧な指示は、意図しない修正に繋がり、余計な時間とコストを発生させる原因となります。

⑦ 納品

全ての修正が完了し、最終的な制作物に依頼側が承認(校了)を出すと、完成データが納品されます。納品形式は、FBX、OBJ、UnityPackageなど、要件定義で定めた形式で受け取ります。

納品されたデータが、仕様書通りの内容になっているか、正常に開けるかなどを確認し、問題がなければ検収完了となります。その後、契約に基づいた支払いを行い、プロジェクトは完了です。

3Dモデル制作依頼でよくある質問

ここでは、3Dモデル制作を依頼する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。事前に疑問点を解消しておくことで、より安心して依頼を進めることができます。

制作期間はどれくらいかかりますか?

制作期間は、制作するモデルの複雑さや、修正の回数、依頼先のスケジュールによって大きく変動します。あくまで一般的な目安として、以下を参考にしてください。

- シンプルなオブジェクト1点: 3日~1週間程度

- VTuber用キャラクターモデル(ミドルポリゴン): 1ヶ月~2ヶ月程度

- ゲーム用ハイエンドキャラクターモデル: 2ヶ月~4ヶ月以上

- 3DCG静止画(建築パースなど): 1週間~3週間程度

- 3DCG動画(30秒程度): 1.5ヶ月~3ヶ月程度

これらは、制作そのものにかかる期間の目安です。実際には、ヒアリングや見積もり、契約、確認・修正のやり取りなどにも時間がかかるため、プロジェクト全体としてはさらに長い期間が必要になります。希望する納期がある場合は、できるだけ早い段階で制作会社に相談し、実現可能なスケジュールを組むことが重要です。

修正は何回まで可能ですか?

修正可能な回数は、制作会社やクリエイターとの契約内容によって決まります。一般的には、以下のようなパターンが多く見られます。

- 「2回まで無料」など、回数に上限が設けられているケース: これが最も一般的な契約形態です。上限を超えた修正は、追加料金が発生します。

- 工程ごとに修正回数が決まっているケース: 例えば、「モデリング段階で1回、テクスチャリング段階で1回」のように、各工程での確認・修正の機会が設定されています。

- 一定の期間内であれば修正に対応するケース: 納品後1週間以内など、期間を区切って修正を受け付ける場合もあります。

重要なのは、どの段階で、どのような範囲の修正が可能かを契約前に明確にしておくことです。例えば、モデリングが完了した後に「キャラクターの体型を根本的に変えたい」といった大幅な修正を依頼すると、手戻りが大きく、高額な追加料金が発生したり、対応を断られたりする可能性があります。修正は、できるだけ前の工程(ラフやモデリングの初期段階)で的確に指示することが、スムーズな進行のコツです。

納品されたモデルの著作権はどうなりますか?

納品された3Dモデルの著作権の扱いは、非常に重要な問題であり、必ず契約書で確認する必要があります。著作権の扱いは、主に以下の2つのパターンに分かれます。

- 著作権譲渡:

- 制作費用の対価として、制作された3Dモデルの著作権(財産権)が、制作者から依頼者に譲渡されるパターンです。この場合、依頼者はモデルを自由に改変したり、様々な用途に二次利用したりできます。多くの法人間の取引では、この「著作権譲渡」が契約に含まれることが一般的です。

- 著作権は制作者に留保、依頼者には利用許諾(ライセンス):

- 著作権は制作者が保持したまま、依頼者は契約で定められた範囲内でのみモデルを利用できる、というパターンです。例えば、「ゲーム内での利用は許可するが、グッズ化や映像作品への利用は別途許諾が必要」といった形です。フリーランスとの取引や、比較的安価な依頼の場合に見られます。

また、著作権には、財産権とは別に「著作者人格権」(公表権、氏名表示権、同一性保持権)という、制作者固有の権利が存在します。これは法律上、他人に譲渡することができません。そのため、契約書には「著作者は著作者人格権を行使しない」という条項(不行使特約)を含めるのが一般的です。

後々のトラブルを避けるためにも、「著作権はどちらに帰属するのか」「どのような範囲で利用できるのか」を契約時に書面で明確に合意しておくことが絶対に必要です。

まとめ

本記事では、3Dモデル制作の依頼を検討している方に向けて、料金相場から制作会社の選び方、費用を抑えるコツまで、網羅的に解説してきました。

3Dモデルの制作料金は、モデルの種類、複雑さ、クオリティ、依頼先など、様々な要因によって決まります。まずは、本記事で紹介した料金相場一覧を参考に、作りたいモデルのおおよその費用感を掴むことが第一歩です。

その上で、なぜその価格になるのかを理解するために、以下の5つの要素が料金に影響を与えることを覚えておきましょう。

- ① モデリングの複雑さ(ポリゴン数)

- ② テクスチャのクオリティ

- ③ リギング(骨格設定)の有無

- ④ アニメーション(動き)の有無

- ⑤ 依頼する会社やクリエイター

依頼先を選ぶ際には、料金だけでなく、制作実績や得意ジャンル、コミュニケーションの質、サポート体制などを総合的に比較検討することが、プロジェクト成功の鍵となります。特に、作りたいモデルのイメージと、制作会社やクリエイターのポートフォリオの作風が合っているかは、非常に重要な判断基準です。

コストを抑えたい場合は、依頼内容を事前に具体的に固め、既存アセットの活用を検討し、複数の会社から見積もりを取るといった工夫が有効です。

3Dモデルは、ビジネスやクリエイティブ活動の可能性を大きく広げる強力なツールです。しかし、その制作は専門的な知識と技術を要するため、信頼できるパートナー選びが何よりも重要になります。

この記事が、あなたの3Dモデル制作依頼における不安を解消し、最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。明確な目的と適切な知識を持って、ぜひ3Dモデル制作の第一歩を踏み出してください。