近年、教育や研修の現場で「VR(Virtual Reality:仮想現実)」技術の活用が急速に進んでいます。VRゴーグルを装着することで、まるでその場にいるかのような没入感の高い学習体験が可能になり、従来の教育手法では難しかった多くの課題を解決する可能性を秘めています。

この記事では、VR教育の基礎知識から、そのメリット・デメリット、導入前に知っておくべき課題、そして医療や製造、学校教育といった様々な分野での具体的な活用事例までを網羅的に解説します。VR教育の導入を検討している企業担当者や教育関係者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

VR教育とは

VR教育とは、仮想現実(Virtual Reality)技術を教育や研修、トレーニングの分野に応用する手法のことです。VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)を装着することで、学習者は360度に広がる3Dの仮想空間に没入し、視覚的・聴覚的にリアルな体験ができます。

従来の教科書や映像教材による学習が「情報を受け取る」受動的な学びであったのに対し、VR教育は自らが仮想空間内で行動し、試行錯誤する「体験する」能動的な学びを可能にします。この「体験型学習」こそがVR教育の最大の特徴であり、学習内容の深い理解と記憶への定着を促進します。

例えば、危険を伴う化学実験や高所での作業訓練、通常は立ち入れない人体の内部構造の観察など、現実世界では実施が難しい、あるいは不可能な学習を、安全かつ低コストで何度でも繰り返せるようになります。

VR教育が注目される背景

VR教育がこれほどまでに注目を集めるようになった背景には、いくつかの要因が複合的に絡み合っています。

第一に、テクノロジーの進化と普及が挙げられます。かつては高価で専門的な機器であったVRゴーグルが、技術の進歩により高性能化・軽量化し、同時に価格も手頃になりました。これにより、企業や教育機関が導入しやすくなったのです。また、VRコンテンツを支えるコンピュータの処理能力向上や、高速・大容量通信を可能にする5Gの普及も、VR教育の質を高め、活用の幅を広げる追い風となっています。

第二に、学習者である「デジタルネイティブ世代」の台頭です。生まれたときからインターネットやスマートフォンが身近にある世代は、デジタルデバイスの操作に慣れ親しんでおり、ゲームのようなインタラクティブなコンテンツへの親和性が高い傾向にあります。彼らにとって、VRを用いた直感的でエンターテインメント性の高い学習方法は、従来の座学よりも学習意欲を引き出しやすく、高い効果が期待できます。

第三に、社会情勢の変化です。特に、新型コロナウイルスの世界的な流行は、非対面・非接触での教育や研修の必要性を浮き彫りにしました。VRを活用すれば、物理的に同じ場所に集まることなく、遠隔地にいる複数の学習者が同じ仮想空間で共同作業を行ったり、指導を受けたりできます。これは、パンデミック対策だけでなく、グローバルに展開する企業の研修や、地理的な制約がある地域への教育機会の提供といった課題を解決する手段としても有効です。

第四に、産業界における人材育成の課題です。多くの業界で人手不足やベテラン技術者の高齢化が進む中、効率的かつ効果的な技術継承や新人教育が急務となっています。VR教育は、熟練者の技術をリアルなシミュレーションで再現し、新人が安全な環境で何度でも反復練習できるため、短期間でのスキル習得を支援します。これにより、教育期間の短縮や指導者の負担軽減、ひいては企業全体の生産性向上にもつながると期待されています。

これらの背景から、VR教育は単なる目新しいテクノロジーとしてではなく、現代の教育や社会が抱える課題を解決するための実用的なソリューションとして、その重要性を増しているのです。

VRとAR・MRの違い

VR教育について理解を深める上で、しばしば混同されがちな「AR(Augmented Reality:拡張現実)」や「MR(Mixed Reality:複合現実)」との違いを明確にしておくことが重要です。これらは総称して「xR(エックスアール)」と呼ばれることもありますが、それぞれ技術的な特性と体験が異なります。

| 技術 | 特徴 | 体験のイメージ | 主なデバイス |

|---|---|---|---|

| VR (仮想現実) | 完全にCG等で構築された仮想空間に没入する技術。現実世界は完全に遮断される。 | 異世界や宇宙空間、人体の内部など、現実とは切り離された世界に入り込む。 | ヘッドマウントディスプレイ(HMD) |

| AR (拡張現実) | 現実世界の映像に、デジタル情報を重ねて表示する技術。あくまで現実は主役。 | スマートフォンのカメラをかざすと、現実の机の上にキャラクターが現れる。 | スマートフォン、タブレット、スマートグラス |

| MR (複合現実) | 現実世界と仮想世界を融合させ、相互に影響しあう空間を構築する技術。 | 現実の壁に仮想のスイッチを設置し、それを押すと現実の照明が点灯する。 | MRヘッドセット |

VR(Virtual Reality:仮想現実)

VRは、ユーザーを完全に仮想空間へと没入させる技術です。専用のゴーグルを装着すると、視界のすべてがCGなどで作られた映像に置き換わり、現実世界は見えなくなります。頭の動きに合わせて映像も360度追従するため、まるでその世界に本当にいるかのような感覚(没入感)を得られます。教育分野では、非日常的な空間での学習(例:宇宙遊泳)や、現実では危険な作業の完全なシミュレーション(例:高所作業訓練)などに適しています。

AR(Augmented Reality:拡張現実)

ARは、現実世界を主体として、そこにデジタル情報を「拡張」する技術です。スマートフォンのカメラなどを通して見た現実の風景に、文字やCG、動画などを重ねて表示します。代表的な例が、スマートフォンの地図アプリで、実際の街並みに進むべき方向の矢印を表示する機能や、家具の購入前に部屋に実物大のCGを配置して試すアプリなどです。教育分野では、教科書の図鑑にカメラをかざすと動物が立体的に飛び出してきたり、機械の部品にカメラを向けると名称や役割が表示されたりといった活用が考えられます。

MR(Mixed Reality:複合現実)

MRは、VRとARの概念をさらに発展させたもので、現実世界と仮想世界を高度に融合(ミックス)させる技術です。MRでは、仮想的に作り出された物体が、まるで本当にそこにあるかのように現実空間に配置され、ユーザーはそれに触れたり、操作したりできます。例えば、現実のテーブルの上に仮想のエンジンを置き、それを手で分解・組み立てるような体験が可能です。ARとの大きな違いは、デジタル情報が現実空間の形状や位置を認識し、相互に作用する点です。医療分野で、患者の身体にCTスキャンデータを重ねて表示し、手術のシミュレーションを行うといった高度な活用が期待されています。

まとめると、VRは「現実を置き換える」技術、ARは「現実に情報を付加する」技術、そしてMRは「現実と仮想を融合させる」技術と言えます。VR教育は、この中でも特に「没入感」と「シミュレーション」という特性を最大限に活かした教育手法なのです。

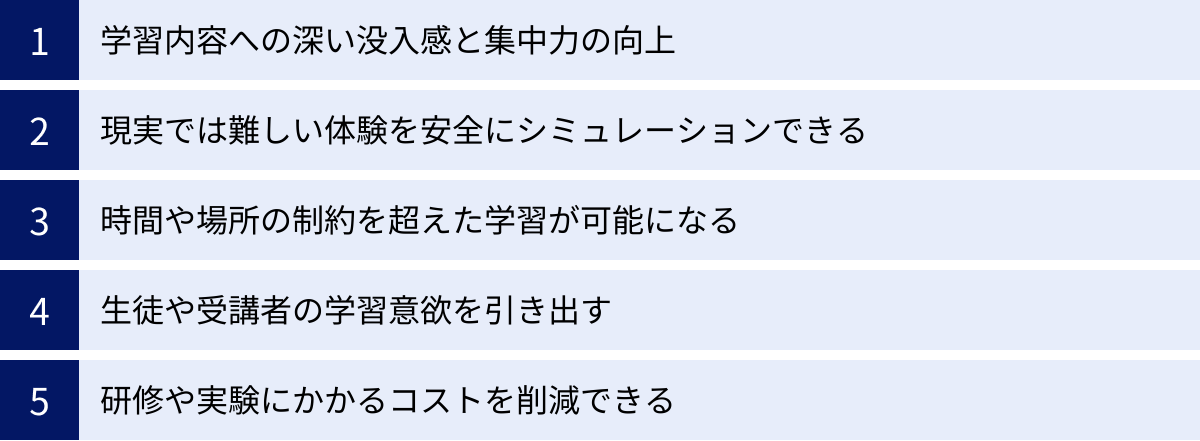

VR教育がもたらす5つのメリット

VR教育の導入は、学習者と指導者の双方に多くのメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な5つのメリットについて、具体的な理由とともに詳しく解説します。これらのメリットを理解することは、VR教育の導入目的を明確にし、その効果を最大化するための第一歩となります。

① 学習内容への深い没入感と集中力の向上

VR教育がもたらす最大のメリットの一つは、学習者が体験する圧倒的な没入感です。VRゴーグルを装着すると、視界は360度の仮想空間に完全に包まれ、外部からの視覚的な情報が遮断されます。教室や研修室でありがちな、周囲の人の動きや窓の外の景色といった、学習の妨げとなる刺激が一切なくなります。

この環境は、学習者がコンテンツに深く集中することを強力にサポートします。例えば、歴史の授業で古代ローマのコロッセオをVRで訪れたとします。教科書の写真を見るのとは異なり、実際にその場に立っているかのような臨場感の中で、建造物のスケールや当時の人々の喧騒を肌で感じられます。このような「当事者」としての体験は、学習内容への興味をかき立て、受け身の学習では得られない高い集中力を引き出します。

さらに、人間の記憶のメカニズムは、単に情報を見聞きするよりも、自らが体験した事柄の方がはるかに強く定着することが知られています(「体験学習」の原理)。VR教育は、この原理を最大限に活用するものです。手術のシミュレーションでメスを握る感覚、工場で機械を操作する手順、災害現場での避難行動など、身体を動かし、五感で感じる体験は、知識としてだけでなく「スキル」として身体に刻み込まれます。 この結果、学習内容の理解度が深まるだけでなく、長期的な記憶保持にもつながり、学習効率が大きく向上するのです。

② 現実では難しい体験を安全にシミュレーションできる

VR教育のもう一つの非常に大きな価値は、現実世界では再現が困難、危険、あるいは高コストな体験を、安全な仮想空間で何度でもシミュレーションできる点にあります。これは、特に専門的な技術や安全意識が求められる分野で絶大な効果を発揮します。

・危険が伴う作業の訓練

建設現場での高所作業、化学工場での特殊物質の取り扱い、電気設備のメンテナンスなど、一歩間違えれば大事故につながるような作業訓練は、VRの得意分野です。学習者は、仮想空間内で転落や感電、爆発といったリアルな失敗を体験できます。しかし、それはあくまでシミュレーションであるため、身体的なリスクは一切ありません。 この「安全な失敗」の経験は、危険を予測し回避する能力を養う上で、座学で危険性を学ぶこととは比較にならないほど効果的です。

・高コストな研修や実験

航空機のパイロット養成には、莫大なコストがかかるフライトシミュレーターや実際の飛行訓練が必要です。また、医療分野での高度な外科手術のトレーニングには、高価な機材や献体が必要となる場合があります。VRを用いれば、こうしたコストのかかる研修を、比較的安価なVRシステムで代替、あるいは補完できます。 仮想空間内では、高価な機材を誤って破損させる心配もなく、消耗品を気にすることなく、納得がいくまで繰り返し練習が可能です。

・再現不可能な状況の体験

大規模な地震や火災、テロといった緊急事態への対応訓練は、現実で大規模に実施することは極めて困難です。VRであれば、こうしたパニックに陥りがちな状況をリアルに再現し、冷静な判断力と適切な避難行動を身につけるための訓練ができます。また、過去の歴史的な出来事や、未来の都市景観、深海や宇宙といった、物理的に訪れることが不可能な場所での学習も、VRならではの体験です。

このように、VR教育は安全・コスト・倫理的な制約を取り払い、学習の可能性を大きく広げる力を持っています。

③ 時間や場所の制約を超えた学習が可能になる

VR技術は、物理的な距離や時間の壁を取り払う力を持っています。これにより、学習機会の均等化と効率化が実現します。

世界中に拠点を持つグローバル企業を例に考えてみましょう。従来、新製品の技術研修を行うには、各国の担当者を一箇所に集める必要がありました。これには、高額な渡航費や宿泊費、そして長時間の移動が必要となり、参加者と企業の双方にとって大きな負担でした。しかし、VRを導入すれば、世界中のどこにいても、同じ仮想研修ルームにアバターとして集まり、同時に研修を受けられます。 指導者は目の前にいるかのように製品の構造を3Dで示しながら説明し、学習者はそれを様々な角度から観察したり、実際に分解・組み立てを試したりできます。これにより、研修の質を落とすことなく、大幅なコスト削減と時間短縮が実現するのです。

このメリットは、学校教育においても同様です。離島や山間部など、地理的に不利な条件にある学校の生徒たちも、VRを通じて都市部の生徒と同じように、最先端の科学実験や美術館・博物館の見学、さらには海外の姉妹校との交流授業に参加できます。これは教育格差の是正に大きく貢献する可能性を秘めています。

さらに、VRコンテンツは一度作成すれば、サーバー上に保存しておくことで、いつでも好きな時にアクセスできます。これにより、学習者は自分のスケジュールに合わせて、予習や復習に取り組めます。従来の集合研修のように、全員が同じ日時に拘束される必要がなくなるため、学習の柔軟性が飛躍的に高まります。

④ 生徒や受講者の学習意欲を引き出す

多くの学習者、特に若い世代にとって、「勉強」は退屈で受け身なものと捉えられがちです。VR教育は、この固定観念を覆し、学習を「楽しい体験」へと変える力を持っています。

VRコンテンツの多くは、ゲーム開発で培われた技術やノウハウが応用されており、美しいグラフィックやインタラクティブな操作性、ストーリー性などが盛り込まれています。学習者は、まるで冒険の主人公になったかのように、ミッションをクリアしたり、謎を解き明かしたりしながら、能動的に学習を進めていきます。

例えば、退屈になりがちな英単語の暗記も、VR空間でアイテムを集めながら単語を覚えていくゲーム形式にすれば、楽しみながら自然と記憶できます。また、チームで協力して課題を解決するようなVRコンテンツは、協調性やコミュニケーション能力を育む上でも効果的です。

このように、「やらされる学習」から「やりたい学習」へと動機付けを転換させることで、学習者はより主体的に、そして積極的に知識やスキルを吸収しようとします。学習意欲の向上は、学習効果の向上に直結する最も重要な要素の一つであり、VR教育はこの点で非常に大きな強みを持っています。

⑤ 研修や実験にかかるコストを削減できる

一見すると、VRの導入には初期投資がかかるため、コスト増になるように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、多くの場面でトータルコストを大幅に削減できる可能性があります。

前述の通り、VRは集合研修に伴う移動費、宿泊費、会場費などを削減します。これは特に、参加者が広範囲に分散している場合に顕著な効果を発揮します。

加えて、物理的な教材や消耗品にかかるコストも削減できます。例えば、製造業の組み立て研修では、従来は実際の部品を使って何度も練習する必要がありましたが、VRなら仮想の部品を無限に利用できます。医療分野の解剖学習では、高価で入手が難しい献体の代わりに、精巧な3D人体モデルを使用できます。理科の実験では、高価な試薬や器具を仮想空間で扱うことで、破損や消耗を気にする必要がありません。

さらに、人的コストの削減も期待できます。VRシミュレーションを導入すれば、学習者は基本的な操作や手順を自習形式で繰り返し練習できます。これにより、指導者が常に付きっきりで教える必要がなくなり、指導者はより高度な内容の指導や、個別のフィードバックに時間を割けるようになります。結果として、指導者一人あたりが対応できる学習者の数が増え、教育全体の効率が向上します。

もちろん、すべての研修がVRに置き換えられるわけではありませんが、VRを適切に組み合わせることで、教育・研修全体の費用対効果を大きく改善できることは、VR教育を導入する上で非常に魅力的なメリットと言えるでしょう。

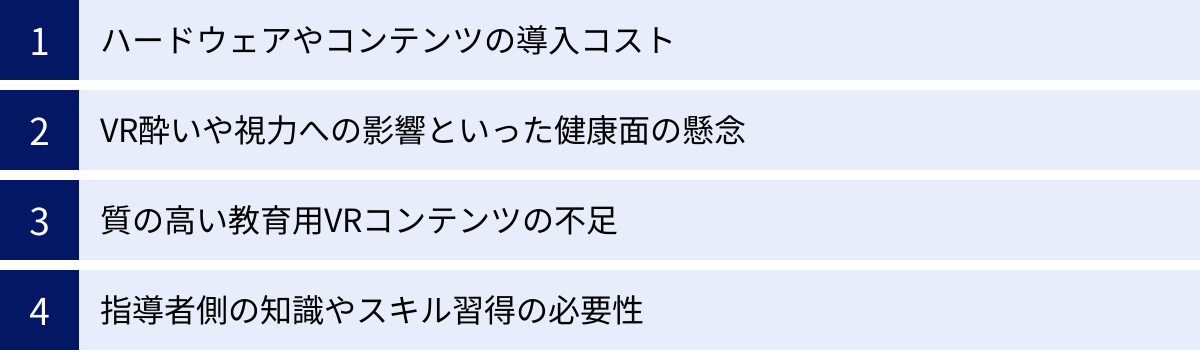

VR教育のデメリットと導入前の課題

VR教育は多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットや課題も存在します。これらの点を事前に把握し、対策を講じることが、VR教育を成功させるための鍵となります。

ハードウェアやコンテンツの導入コスト

VR教育を始めるためには、初期投資としてハードウェアとソフトウェアを揃える必要があります。これが導入の最初のハードルとなる場合があります。

・ハードウェアコスト

中心となるのはVRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)です。数万円程度で購入できるコンシューマー向けのスタンドアローン型(PC不要で単体で動作するタイプ)から、より高精細な映像や複雑な処理を可能にするために高性能なPCとの接続が必要な、数十万円以上するハイエンドモデルまで価格帯は様々です。多数の学習者が同時に利用する場合には、その台数分の費用がかかります。また、PC接続型を選ぶ場合は、VRコンテンツを快適に動作させるための高性能なグラフィックスボード(GPU)を搭載したパソコンも必要となり、これもコストを押し上げる要因となります。

・コンテンツコスト

ハードウェアを揃えても、学習内容に合ったVRコンテンツ(ソフトウェア)がなければ教育は実施できません。コンテンツの入手方法は大きく分けて「既製品の購入」と「オーダーメイドでの開発」の2つがあります。

既製品は比較的安価に導入できますが、自社の特定の業務内容や教育目的に完全に合致するとは限りません。一方、自社のニーズに合わせてオーダーメイドでコンテンツを開発する場合、その内容は非常に質の高いものになりますが、開発費用は数百万円から数千万円に及ぶことも珍しくありません。

・ランニングコスト

導入後も、機器のメンテナンス費用や、ソフトウェアのアップデート費用、コンテンツのライセンス料といったランニングコストが発生する場合があります。

これらのコストは、前述した「研修コストの削減」というメリットと比較検討する必要があります。導入によってどれだけのコスト削減効果が見込めるのか、費用対効果(ROI)を事前にシミュレーションすることが極めて重要です。小規模なトライアルから始め、効果を検証しながら段階的に規模を拡大していくアプローチも有効でしょう。

VR酔いや視力への影響といった健康面の懸念

VR体験は、一部のユーザーに健康上の問題を引き起こす可能性があります。特に注意が必要なのが「VR酔い」です。

VR酔いとは、VR空間内での視覚情報(「動いている」という情報)と、現実世界での身体の感覚(三半規管からの「動いていない」という情報)との間にズレが生じることで発生する、乗り物酔いに似た不快な症状です。頭痛、吐き気、めまい、冷や汗などが主な症状で、個人差が非常に大きいのが特徴です。特に、仮想空間内を激しく移動するようなコンテンツで起こりやすいとされています。

また、VRゴーグルは目に近い距離でディスプレイを見るため、長時間の使用は眼精疲労や視力への影響が懸念されます。特に、まだ身体が発達段階にある子どもたちの利用については、慎重な配慮が求められます。

これらの健康面のリスクを軽減するためには、以下のような対策が不可欠です。

- 利用ガイドラインの策定: 1回の利用時間を15分~30分程度に制限し、間に十分な休憩を挟むなどのルールを明確にする。

- 対象年齢の設定: メーカーが推奨する対象年齢(多くは13歳以上)を遵守する。

- VR酔いしにくいコンテンツの選定: 視点の移動が少ない、あるいはゆっくりとしたコンテンツを選ぶ。

- 事前の注意喚起と体調管理: 利用前にVR酔いの可能性について説明し、気分が悪くなったらすぐに使用を中止するよう指導する。

安全な利用環境を整備し、利用者の健康を最優先に考える姿勢が、指導者側には強く求められます。

質の高い教育用VRコンテンツの不足

VR市場全体を見ると、ゲームやエンターテインメント系のコンテンツは豊富に存在します。しかし、特定の教育目的や専門的な研修内容に特化した、質の高いVRコンテンツはまだ十分とは言えないのが現状です。

多くの企業や教育機関が抱える課題は、非常に専門的でニッチなものであることが少なくありません。例えば、「自社独自の製造ラインでの、特定の機械の操作手順」や「自社製品に関する、特殊なクレーム対応」といった内容です。このようなピンポイントなニーズに応える既製のVRコンテンツを見つけるのは困難です。

結果として、多くのケースでカスタムメイドのコンテンツ開発が必要となりますが、これには前述の通り高いコストと専門的な知識、そして長い開発期間が必要です。VRコンテンツ開発には、3DCGモデリング、プログラミング、UI/UXデザインなど、多様なスキルが求められるため、内製化は容易ではありません。

この「導入したいが、最適なコンテンツがない」というジレンマは、VR教育の普及における大きな障壁の一つです。今後は、より簡単にVRコンテンツを作成できるオーサリングツールの登場や、特定の業界に特化したコンテンツプラットフォームの充実が期待されます。導入を検討する際には、どのようなコンテンツが利用可能か、あるいは開発にどれくらいのコストと期間がかかるのかを、事前に十分リサーチすることが重要です。

指導者側の知識やスキル習得の必要性

VR教育は、学習者だけでなく、指導者側にも新たな知識とスキルの習得を要求します。単にVR機器を配布するだけでは、その効果を最大限に引き出すことはできません。

指導者は、まず基本的なハードウェア・ソフトウェアの操作方法を習得する必要があります。VRゴーグルのセットアップ、アプリケーションの起動、トラブルシューティングなど、スムーズな進行を妨げないための技術的な知識は必須です。

さらに重要なのが、VRを効果的に活用するためのファシリテーションスキルです。VR体験は非常に個人的なものになりがちです。指導者は、学習者がVR体験で何を感じ、何を学んだのかを引き出し、それをグループ全体で共有させたり、ディスカッションに発展させたりする役割を担います。また、VR体験の前後にどのような説明や補足を行うかによって、学習効果は大きく変わってきます。

- 事前(ブリーフィング): VR体験の目的や操作方法、注目すべきポイントを明確に伝える。

- 事後(デブリーフィング): 体験を振り返り、気づきや学びを言語化させ、知識として定着させる。

このように、VR体験を学習の文脈の中に適切に位置づけ、その効果を最大化するためのカリキュラム設計能力や指導力が求められます。指導者自身がVR教育のメリットとデメリットを深く理解し、その特性を活かした指導法を学ぶための研修やトレーニングが必要不可欠です。

【分野別】VR教育の活用事例10選

VR教育は、その特性を活かして様々な分野で活用が始まっています。ここでは、代表的な10の分野における具体的な活用事例を紹介します。これらの事例は、自社の課題解決にVRをどう活かせるかを考える上で、大きなヒントとなるでしょう。

① 医療分野:高難度の手術シミュレーションや解剖学習

医療分野は、VR教育の活用が最も進んでいる領域の一つです。特に、外科医のトレーニングにおいてその価値が認められています。VRを使えば、患者のCTやMRIデータから生成されたリアルな3Dの臓器モデルを用いて、高難度の手術を執刀医の視点で何度もシミュレーションできます。これにより、実際の手術に臨む前に、複雑な手順の確認やリスクの高い箇所の把握が可能となり、手術の成功率向上と患者の安全性確保に貢献します。

また、医学生向けの解剖学習にも革命をもたらしています。従来は教科書の平面的な図や、限られた機会でしか触れられない献体に頼っていましたが、VR空間では人体を原寸大で、あらゆる角度から観察できます。臓器を一つひとつ取り出して構造を確認したり、血液の流れや神経の走行を可視化したりすることも可能です。このような直感的な学習は、複雑な人体の構造の理解を飛躍的に深めます。

② 製造・建設業:危険が伴う作業の安全教育や技術訓練

製造業や建設業の現場には、高所作業、重機操作、溶接、化学物質の取り扱いなど、常に危険が伴います。VRを用いた安全体感教育は、これらのリスクを疑似体験させることで、危険感受性を高めるのに非常に効果的です。例えば、VR空間で足場から転落したり、プレス機に手を挟まれたりするリアルな体験は、「ヒヤリハット」の重要性を座学よりもはるかに強く学習者に認識させます。「安全な失敗」を通じて、危険を予測し回避する能力を身体で覚えさせることができるのです。

技術訓練の面でもVRは有効です。熟練技術者の動きをモーションキャプチャーで記録し、VR空間で再現することで、新人作業員はその手本を間近で見て学ぶことができます。また、製品の組み立てラインやプラントのメンテナンス手順などをVRでシミュレーションし、正しい手順を覚えるまで何度でも反復練習が可能です。

③ 航空・運輸業:パイロットや乗務員の操縦・接客トレーニング

航空業界では、古くからフライトシミュレーターを用いたパイロット訓練が行われてきましたが、VR技術の進化により、これがより手軽でリアルなものになっています。VRゴーグルを装着することで、コックピットからの視界を忠実に再現し、様々な天候や緊急事態を想定した操縦訓練が可能です。

また、客室乗務員の緊急時対応訓練にも活用されています。火災発生時の消火活動や、緊急脱出時の乗客誘導など、現実では再現が難しいパニック状況をVRで作り出し、冷静な判断力と的確な行動を身につけるための訓練を行います。運輸業においても、電車の運転士が異常発生時の対応を訓練したり、バスの運転手が危険予測トレーニングを行ったりする際にVRが用いられています。

④ 不動産業界:遠隔地からのバーチャル物件内覧

不動産業界では、VRは主に販売促進や顧客体験の向上ツールとして活用されています。バーチャル内覧(バーチャルツアー)がその代表例です。顧客は、VRゴーグルを使って、まだ建設中であったり、遠隔地にあったりする物件を、まるでその場にいるかのように内覧できます。部屋の中を自由に歩き回り、窓からの眺めを確認し、家具を配置するシミュレーションをすることも可能です。

これにより、顧客は時間や場所に縛られることなく、効率的に物件を比較検討できます。企業側にとっても、モデルルームを建設・維持するコストを削減したり、より広域の顧客にアプローチしたりできるというメリットがあります。

⑤ 学校教育(理科):安全な仮想空間での化学実験や天体観測

学校教育、特に理科の授業においてVRは大きな可能性を秘めています。危険な薬品を使用する化学実験も、VR空間であれば爆発や有毒ガス発生のリスクなく安全に行えます。高価で揃えるのが難しい実験器具も、VR内なら自由に使うことができ、生徒たちの探究心を刺激します。

また、天文学の分野では、VRを使って太陽系を自由に飛び回り、惑星の大きさや公転の様子を立体的に体感できます。顕微鏡でしか見られないミクロの世界に入り込んだり、地層の断面を観察したりと、通常では見ることのできないスケールの現象を直感的に理解する手助けとなります。

⑥ 学校教育(社会):歴史的建造物や海外へのバーチャル社会科見学

社会科の学習においても、VRは生徒たちの興味を引きつけ、学びを深める強力なツールです。今はもう存在しない歴史上の建造物(例:安土城)をVRで再現し、その中を歩き回ることで、当時の人々の生活や文化をよりリアルに感じることができます。また、エジプトのピラミッドやフランスのベルサイユ宮殿など、海外の世界遺産へのバーチャル修学旅行も可能です。

これにより、地理的な制約や予算の問題で実現が難しかった体験学習が、すべての生徒に提供できるようになります。異文化への理解を深め、グローバルな視点を育む上で大きな効果が期待できます。

⑦ 企業研修:リアルな状況を想定した接客やクレーム対応の練習

サービス業や小売業など、顧客とのコミュニケーションが重要な業界では、ロールプレイング研修が欠かせません。しかし、同僚や上司が顧客役を演じる従来の研修では、どうしても緊張感が薄れがちです。VRを用いれば、AIが操作するリアルなアバター顧客を相手に、様々なシチュエーションでの接客やクレーム対応を練習できます。

学習者は、人目を気にすることなく、何度でも失敗しながら実践的なスキルを磨くことができます。 アバターの表情や声のトーンの変化から顧客の感情を読み取る練習や、難しい要求に対する適切な切り返し方のトレーニングなど、より現実に即した能力開発が可能です。

⑧ 語学学習:ネイティブスピーカーとのリアルな会話シミュレーション

語学学習において、多くの学習者がつまずくのが「話す」機会の不足です。VRは、この課題を解決する効果的な手段となり得ます。VR空間内に空港のチェックインカウンターやレストラン、ショップといったリアルな場面を再現し、ネイティブスピーカーのアバターを相手に、実践的な英会話の練習ができます。

失敗を恐れずに、自分のペースで何度も会話の練習ができるため、スピーキングに対する心理的なハードルが下がります。AIによる音声認識技術と組み合わせることで、発音の正確性を判定したり、より自然な言い回しを提案したりする機能も実現可能です。

⑨ 自動車業界:整備技術の習得や自動運転のシミュレーション

自動車業界では、整備士の育成にVRが活用されています。現代の自動車は構造が複雑化しており、特に電気自動車(EV)やハイブリッド車は高電圧部品を扱うため、整備には専門的な知識と安全への配慮が必要です。VRを使えば、エンジンやバッテリーの内部構造を透視したり、仮想的に分解・組み立てを行ったりすることで、構造理解を深め、安全な作業手順を習得できます。

また、自動運転技術の開発においてもVRは重要な役割を果たしています。現実世界では再現が難しい交通事故のシナリオや危険な状況をVR空間で大量に生成し、AIに学習させることで、自動運転システムの安全性を効率的に高めることができます。

⑩ 特別支援教育:対人関係を学ぶソーシャルスキルトレーニング

特別支援教育の分野でも、VRの活用が期待されています。特に、対人関係や社会性の学習に困難を抱える子どもたちのためのソーシャルスキルトレーニング(SST)において有効です。VR空間で、人と話す際の適切な距離感、視線の合わせ方、会話の始め方といった、社会的なルールを安全な環境で繰り返し練習できます。

現実の対人場面では不安や緊張を強く感じてしまう子どもでも、アバターを介したコミュニケーションであれば、比較的リラックスして取り組める場合があります。自分の行動を客観的に録画・再生して振り返ることもでき、自己理解を深める助けとなります。

VR教育の導入に必要なもの

VR教育を実際に導入するには、いくつかの機材(ハードウェア)と、それらを動かすための仕組み(ソフトウェア)が必要です。ここでは、VR教育を始めるために最低限必要となる要素を具体的に解説します。

ハードウェア

ハードウェアは、VR体験を実現するための物理的な機器群です。主にVRゴーグル、パソコン、コントローラーの3つが中心となります。

VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)

VRゴーグル(HMD: Head-Mounted Display)は、VR教育の中核をなす最も重要なデバイスです。頭部に装着し、両目にそれぞれ少しずつ異なる映像を見せることで、立体感のある仮想空間を映し出します。VRゴーグルは、大きく分けて2つのタイプがあります。

- スタンドアローン型VRゴーグル:

PCや他の機器に接続することなく、ゴーグル単体で動作するタイプです。ケーブルがないため自由に動き回ることができ、セットアップも簡単なのが最大のメリットです。価格も比較的安価なモデルが多く、手軽にVRを導入したい場合に適しています。ただし、内蔵プロセッサで処理を行うため、PC接続型に比べるとグラフィック性能や処理能力に限界があります。 - PC接続型VRゴーGグル:

高性能なパソコンにケーブルで接続して使用するタイプです。パソコンの強力な処理能力(特にGPU性能)を利用するため、非常に高精細でリアルなグラフィックや、複雑な物理演算を伴うVRコンテンツを体験できます。最高の没入感を求める場合や、専門的なシミュレーションに適していますが、導入コストは高くなる傾向にあります。

選定にあたっては、解像度(映像のきめ細かさ)、視野角(一度に見える範囲の広さ)、リフレッシュレート(映像の滑らかさ)といったスペックも重要になりますが、まずは「どのようなコンテンツを体験したいか」「予算はどのくらいか」によって、どちらのタイプが適しているかを判断するのが良いでしょう。

高性能なパソコン

前述の通り、PC接続型のVRゴーグルを使用する場合には、VRコンテンツをスムーズに動作させるための高性能なパソコンが必須です。特に重要となるのが、3Dグラフィックスの描画を担当するGPU(Graphics Processing Unit)です。VRでは、左右の目に対してそれぞれ高解像度の映像を、高いフレームレート(通常は秒間90フレーム以上)で生成し続ける必要があるため、一般的な事務用PCでは性能が全く足りません。

VRに対応した「ゲーミングPC」と呼ばれるカテゴリの製品が、必要なスペックを満たしていることが多いです。CPUやメモリ、ストレージ容量ももちろん重要ですが、VR用PCを選定する際は、まず第一にGPUの性能を重視する必要があります。導入したいVRコンテンツが推奨するPCスペックを事前に確認することが不可欠です。

コントローラー・センサー類

VR空間内でオブジェクトを掴んだり、ボタンを押したりといった手を使った操作を行うために、専用のコントローラーが付属しています。左右の手にそれぞれ持ち、トリガーやボタン、スティックを操作することで、仮想空間とインタラクション(相互作用)します。

また、ユーザーの頭や体の動きを正確に追跡(トラッキング)するためのセンサーも重要です。スタンドアローン型ではゴーグル本体に搭載されたカメラが周囲の環境を認識して位置を特定する「インサイドアウト方式」が主流です。一方、より高精度なトラッキングが求められるPC接続型では、部屋の隅に外部センサー(ベースステーション)を設置して、ゴーグルやコントローラーの位置を検出する「アウトサイドイン方式」が採用されることもあります。

ソフトウェア

ハードウェアという「器」があっても、中身であるソフトウェアがなければVR教育は成立しません。ソフトウェアは、学習内容そのものである「VRコンテンツ」と、それを管理・配信する「VRプラットフォーム」に大別されます。

VRコンテンツ

VRコンテンツは、VR教育の学習効果を直接左右する、最も重要な要素です。手術シミュレーター、安全体感トレーニング、語学学習アプリなど、教育の目的に合わせて様々なコンテンツが存在します。

コンテンツの調達方法は、主に以下の3つです。

- 既製品の購入・サブスクリプション:

VRコンテンツストアなどで販売されているパッケージソフトを購入したり、月額制で利用したりする方法です。比較的安価で手軽に始められますが、汎用的な内容が多く、特定のニーズに完全には合致しない可能性があります。 - オーダーメイドでのカスタム開発:

VRコンテンツ制作会社に依頼し、自社の教育目的や業務内容に完全に特化したオリジナルのコンテンツを開発してもらう方法です。学習効果は最も高くなりますが、開発には多額の費用と時間が必要です。 - オーサリングツールの利用:

プログラミングの知識がなくても、パワーポイントのような感覚でVRコンテンツを自社で作成できるツールを利用する方法です。テンプレートや素材を組み合わせることで、比較的低コストかつ短期間でコンテンツを内製できます。ただし、表現の自由度やクオリティはカスタム開発に劣ります。

どの方法を選ぶかは、目的、予算、求めるクオリティを総合的に判断して決定する必要があります。

VRプラットフォーム

VRプラットフォームは、多数の学習者を対象にVR教育を実施する際に、その管理・運用を効率化するためのシステムです。特に企業研修などで重要性が増します。

VRプラットフォームが提供する主な機能には、以下のようなものがあります。

- コンテンツ配信・管理機能: 複数のVRゴーグルに対して、特定のVRコンテンツを一斉に配信したり、アップデートしたりする機能。

- ユーザー管理機能: 学習者アカウントの作成・管理。

- マルチプレイ機能: 複数の学習者が同じVR空間に集まり、コミュニケーションや共同作業を行う機能。

- 学習進捗管理(LMS連携)機能: 誰がどのコンテンツをどこまで学習したか、テストの成績はどうだったかといったデータを記録・分析する機能。既存のLMS(学習管理システム)と連携できるものもあります。

個人やごく少人数で利用する場合は必ずしも必要ではありませんが、組織的にVR教育を展開し、その効果を定量的に測定・評価していく上では、VRプラットフォームの導入が非常に有効です。

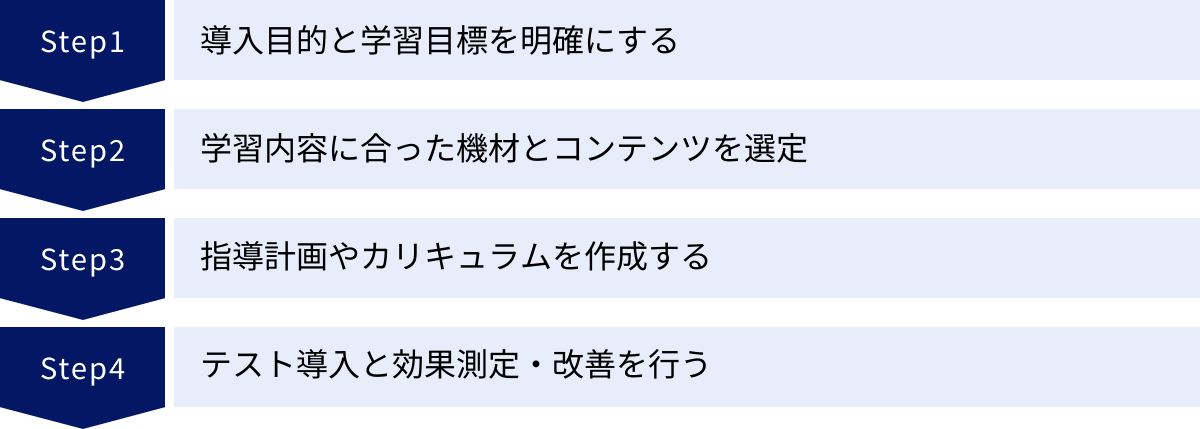

VR教育の導入に向けた4ステップ

VR教育は、ただ機材を導入するだけでは成功しません。その効果を最大限に引き出すためには、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、VR教育の導入を成功に導くための具体的な4つのステップを解説します。

① 導入目的と学習目標を明確にする

すべての始まりは、「なぜVR教育を導入するのか?」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままでは、適切な機材やコンテンツを選ぶことができず、導入自体が目的化してしまいます。

まずは、現状の教育・研修が抱える課題を洗い出してみましょう。

- 「新人研修の期間が長く、指導者の負担が大きい」

- 「危険作業の訓練を座学で行っているため、安全意識が十分に醸成されない」

- 「高価な機材を使う実習で、コストと破損リスクが課題になっている」

- 「遠隔地の従業員にも、質の高い研修を均等に提供したい」

- 「学習者のモチベーションが低く、研修内容が身についていない」

これらの課題の中から、VRを導入することで最も効果的に解決できそうなものは何かを特定します。それが「導入目的」となります。例えば、「VRによる危険作業の疑似体験を通じて、現場での事故発生率を前年比で10%削減する」といった具体的な目的を設定します。

次に、その目的を達成するために、学習者が「何をできるようになるべきか」という学習目標(到達目標)を具体的に設定します。「(知識)危険予知のポイントを3つ説明できる」「(スキル)正しい保護具の装着手順を実践できる」「(態度)安全を最優先に行動する意識を持つ」のように、知識・スキル・態度の観点から具体的に定義することが重要です。

この最初のステップが、プロジェクト全体の方向性を決定づける最も重要な羅針盤となります。

② 学習内容に合った機材とコンテンツを選定する

導入目的と学習目標が明確になったら、次はその目標を達成するために最適な「道具」を選びます。具体的には、ハードウェア(VRゴーグルなど)とソフトウェア(VRコンテンツ)の選定です。

・機材(ハードウェア)の選定:

ステップ①で設定した学習内容によって、必要な機材は変わってきます。

例えば、「高所作業のシミュレーション」のように、広い空間を動き回る必要がある場合は、ケーブルレスで自由度の高いスタンドアローン型VRゴーグルが適しています。

一方、「高精細な3Dモデルを使った手術シミュレーション」のように、最高のグラフィック品質が求められる場合は、高性能PCと接続するPC接続型VRゴーグルが必要になります。

導入する人数や予算、設置場所の環境なども考慮し、総合的に最適な機材を選定します。

・コンテンツ(ソフトウェア)の選定:

コンテンツは学習効果を左右する心臓部です。ここでも、学習目標に立ち返って考えます。

汎用的な安全教育やコミュニケーション研修であれば、既製品のコンテンツで対応できるかもしれません。その場合は、複数の製品のデモを体験し、自社の目標に最も合致するものを選びます。

自社独自の機械操作や業務フローを教える必要がある場合は、オーダーメイドでのコンテンツ開発を検討します。開発会社と緊密に連携し、学習目標が達成できるシナリオや機能を盛り込んでもらう必要があります。

まずはスモールスタートで試したい場合は、既存のコンテンツで効果を試し、その結果を踏まえてカスタム開発に進むという段階的なアプローチも有効です。

③ 指導計画やカリキュラムを作成する

優れた機材とコンテンツが揃っても、それらをどう使うかの計画がなければ効果は半減します。VR体験を、既存の教育体系の中にどのように位置づけるか、綿密な指導計画(カリキュラム)を作成することが重要です。

- VR体験の位置づけ: VRを研修のどのタイミングで実施するかを設計します。例えば、「まず座学で基礎知識を学び(インプット)、次にVRで実践的な体験をし(シミュレーション)、最後にグループディスカッションで学びを深める(アウトプット)」といった一連の流れを考えます。VRは万能ではなく、従来の研修手法と組み合わせることで、相乗効果が生まれます。

- 時間配分: 1回あたりのVR体験の時間、休憩時間、研修全体の中での時間配分を決めます。VR酔いなどの健康面にも配慮し、長時間の連続使用は避ける計画を立てます。

- 指導者の役割: 指導者がVR体験の前後に何を行うか(ブリーフィング、デブリーフィング)を具体的に計画します。学習者の気づきを促す質問や、体験を一般化・概念化するためのサポート方法などを準備しておきます。

- 評価方法: 学習目標が達成されたかどうかをどのように評価するかを決めます。VR内の操作ログやスコア、理解度を確認するテスト、体験後のレポートやアンケートなど、定量・定性の両面から評価方法を設定します。

このカリキュラムがあることで、VR教育が単発のイベントで終わらず、継続的で体系的な学習プログラムとして機能するようになります。

④ テスト導入と効果測定・改善を行う

いきなり全社的に大規模導入するのはリスクが伴います。まずは、特定の部署や少人数のグループを対象としたテスト導入(パイロットテスト)から始めるのが賢明です。

テスト導入の目的は、主に以下の3点です。

- 技術的な問題の洗い出し: 機材のセッティング、ネットワーク環境、ソフトウェアのバグなど、実際に運用してみないと分からない問題点を発見し、解決策を検討します。

- カリキュラムの妥当性検証: 作成した指導計画がスムーズに進行するか、時間は適切か、学習者の反応はどうかなどを確認し、改善点を見つけます。

- 学習効果の測定: ステップ③で設定した評価方法に基づき、実際に学習効果があったかどうかを測定します。アンケートやヒアリングを通じて、学習者の満足度や意見も収集します。

このテスト導入で得られたデータやフィードバックを元に、ハードウェア、コンテンツ、カリキュラムを改善します。この「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを回すことが、VR教育の質を高め、導入を成功に導くための鍵となります。

テスト導入で効果が実証され、運用ノウハウが蓄積された段階で、初めて本格的な展開へと移行します。この慎重で着実なステップが、最終的な成功確率を大きく高めるのです。

おすすめのVR教育関連サービス

VR教育を導入するにあたり、自社だけで全てを完結させるのは難しい場合がほとんどです。ここでは、VR教育の導入をサポートしてくれる代表的な企業を、「プラットフォーム・ソリューション提供企業」と「コンテンツ制作対応企業」に分けて紹介します。

VR教育プラットフォーム・ソリューションを提供している企業

これらの企業は、VRコンテンツだけでなく、その配信・管理システムや導入コンサルティングなど、VR教育を包括的に支援するソリューションを提供しています。

株式会社積木製作

株式会社積木製作は、建築・不動産分野のCGパース制作からスタートし、そのノウハウを活かしてVR/ARコンテンツ開発へと事業を拡大した企業です。特に、製造業や建設業向けの「安全体感VR」に強みを持っています。高所からの墜落、重機との接触、感電といった労働災害をリアルに疑似体験できるコンテンツは、多くの企業で安全教育に採用されています。VRコンテンツの企画・開発から、導入に必要なハードウェアの選定、運用サポートまでをワンストップで提供しているのが特徴です。

(参照:株式会社積木製作 公式サイト)

株式会社エドガ

株式会社エドガは、VR/AR/MR(xR)技術を活用したコンテンツの企画・開発を手がける企業です。特に、医療分野や教育分野での実績が豊富です。医療トレーニング用のVRシミュレーターや、学校教育向けの体験型学習コンテンツなど、専門性の高い分野でのソリューション提供を得意としています。同社が開発する、複数人が同時にVR空間でコミュニケーションできるプラットフォームは、遠隔地を結んだ共同研修やオンライン授業など、多様な用途での活用が期待されます。

(参照:株式会社エドガ 公式サイト)

株式会社ハコスコ

株式会社ハコスコは、「ハコスコ」というダンボール製の安価なスマートフォン用VRゴーグルの開発・販売で知られています。同社の強みは、スマートフォンを活用した手軽で安価なVRソリューションを提供している点です。高価な専用機材を必要とせず、多くの人が所有するスマートフォンを使ってVR体験を提供できるため、大規模なイベントでのプロモーションや、学校での一斉授業など、低コストでVRを普及させたい場合に適しています。VR映像の配信プラットフォームも提供しており、手軽にVR導入を始めたい企業や教育機関にとって有力な選択肢の一つです。

(参照:株式会社ハコスコ 公式サイト)

VRコンテンツ制作に対応している企業

これらの企業は、顧客の個別のニーズに合わせて、オーダーメイドのVRコンテンツを開発することを得意としています。

株式会社VRai

株式会社VRai(ブライ)は、その社名が示す通り、VRとAI(人工知能)を組み合わせたソリューション開発に強みを持つ企業です。例えば、AIを搭載したアバターと対話形式でトレーニングを行う接客・営業研修VRや、学習者の習熟度に応じてAIが問題の難易度を自動調整する教育コンテンツなどを開発しています。単なる映像体験に留まらない、よりインタラクティブでパーソナライズされたVR学習体験の実現を目指しているのが特徴です。

(参照:株式会社VRai 公式サイト)

株式会社リプロネクスト

株式会社リプロネクストは、VRコンテンツの企画から撮影、開発までをワンストップで手がける制作会社です。特に、企業向けのVR活用に多くの実績があり、工場見学VR、会社紹介・採用活動向けVR、安全教育VRなど、ビジネス用途のコンテンツ制作を得意としています。実写をベースにした360度VR映像の制作にも強く、リアルな現場の雰囲気や臨場感を伝えたい場合に高い効果を発揮します。顧客の課題をヒアリングし、最適なVRの活用方法を提案するコンサルティング力も評価されています。

(参照:株式会社リプロネクスト 公式サイト)

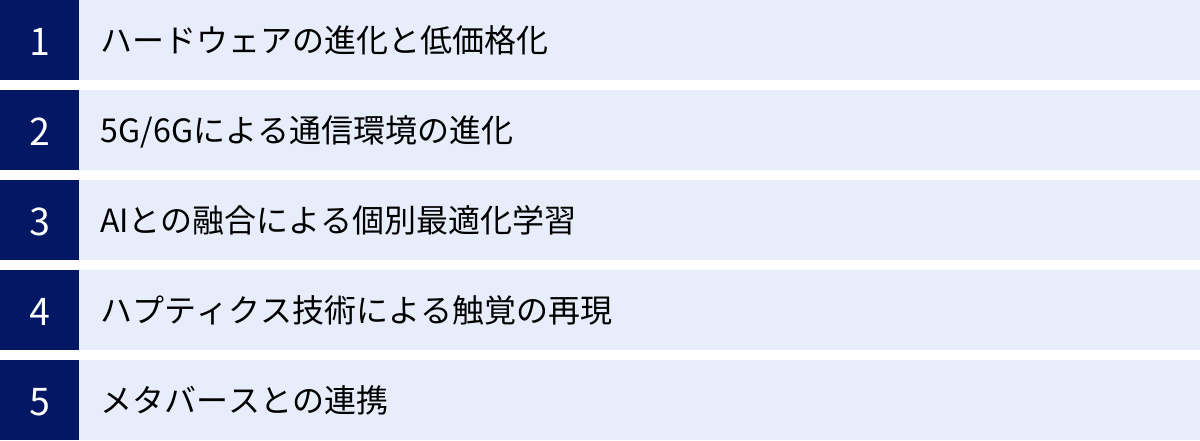

VR教育の今後の展望と将来性

VR教育は、まだ発展途上の技術であり、今後さらなる進化と普及が期待されています。その将来性を、いくつかのキーワードと共に展望します。

1. ハードウェアの進化と低価格化

VRゴーグルは、今後さらに小型・軽量化、高解像度化が進むと予測されます。メガネのように気軽に装着できるデバイスが登場すれば、利用のハードルは劇的に下がるでしょう。また、量産効果により価格もさらに低下し、個人が当たり前にVRデバイスを所有する時代が来るかもしれません。これにより、学校や企業での大規模導入が加速し、家庭での学習(VR宿題など)も一般的になる可能性があります。

2. 5G/6Gによる通信環境の進化

VRコンテンツ、特に高品質なものはデータ量が非常に大きいため、安定した高速通信環境が不可欠です。現在普及が進む5G(第5世代移動通信システム)、そしてその先の6Gは、「超高速・大容量」「超低遅延」「多数同時接続」という特徴を持っています。これにより、クラウドサーバー上で高度な処理を行い、その結果だけをVRゴーグルにストリーミング配信する「クラウドVR」が本格化します。デバイス自体の性能に依存せず、誰もがリッチなVR体験を享受できるようになり、教育の機会格差是正に繋がります。

3. AIとの融合による個別最適化学習

AI(人工知能)とVRの融合は、教育を大きく変える可能性を秘めています。AIが学習者の視線や操作、理解度をリアルタイムで分析し、その個人に最適な課題を自動で提供したり、つまずいているポイントを即座に指摘したりする、いわば「VR家庭教師」が実現します。これにより、一人ひとりのペースに合わせた、真の個別最適化学習が可能となるでしょう。

4. ハプティクス技術による触覚の再現

現在のVRは主に視覚と聴覚に訴えかけるものですが、今後はハプティクス(触覚フィードバック)技術の進化が期待されます。これは、専用のグローブやスーツを装着することで、VR空間内のモノに触れた感覚(硬さ、ザラザラ感、温度など)や、衝撃をリアルに再現する技術です。これが実現すれば、外科手術シミュレーションでのメスの手応えや、製造業における部品の感触など、より現実に近いスキル訓練が可能となり、VR教育の効果は飛躍的に高まります。

5. メタバースとの連携

メタバース(インターネット上に構築された、多人数が参加可能な3次元の仮想空間)の発展は、VR教育のあり方を根本から変えるかもしれません。単発のVRコンテンツを体験するだけでなく、恒常的な学習空間としての「メタバースキャンパス」や「バーチャル研修センター」が構築され、世界中の人々がアバターとして集い、共同で学んだり、プロジェクトを進めたりすることが当たり前になるでしょう。これは、時間と空間を超えた、全く新しい学びのコミュニティの誕生を意味します。

これらの技術的進化と社会への浸透が進むことで、VR教育は一部の先進的な取り組みから、教育インフラのスタンダードへと成長していくことが予想されます。未来の「学び」を支える中核技術として、その将来性は非常に大きいと言えるでしょう。

まとめ

本記事では、VR教育の基礎からメリット・デメリット、具体的な活用事例、導入ステップ、そして将来性までを網羅的に解説してきました。

VR教育は、「圧倒的な没入感」「安全なシミュレーション」「時間・場所の制約からの解放」といった、従来の教育手法にはない強力なメリットを提供します。これにより、学習者の集中力や意欲を高め、学習内容の深い理解と定着を促進します。特に、医療、製造、建設といった専門的かつ危険を伴う分野での人材育成において、その価値は計り知れません。

一方で、導入コスト、VR酔いをはじめとする健康面の懸念、質の高い教育コンテンツの不足、指導者側のスキル習得といった、乗り越えるべき課題も存在します。これらのデメリットを正しく理解し、事前に対策を講じることが、導入を成功させる上で不可欠です。

VR教育の導入を成功させるためには、「①目的の明確化 → ②機材・コンテンツの選定 → ③カリキュラムの作成 → ④テスト導入と改善」という段階的なアプローチが極めて重要です。スモールスタートでPDCAサイクルを回しながら、自社・自校に最適な形を模索していくことが、失敗のリスクを減らし、効果を最大化する鍵となります。

技術は日々進化しており、ハードウェアの高性能化・低価格化や、5G、AI、メタバースといった関連技術との融合により、VR教育の可能性は今後ますます広がっていくでしょう。VR教育は、もはやSFの世界の話ではなく、現実の課題を解決し、未来の学びを創造するための実用的なソリューションです。この記事が、VR教育導入への第一歩を踏み出すための、確かな一助となれば幸いです。