近年、「VR」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。ゲームやエンターテインメントの世界だけでなく、ビジネスや医療、教育の現場でもその活用が広がり、私たちの生活に身近な技術となりつつあります。しかし、「VRって具体的に何?」「ARとはどう違うの?」「何があれば始められるの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなVRの基本から応用までを網羅的に解説します。VRの定義や仕組みといった基礎知識から、ARやMRとの違い、VRで実現できること、そしてVRを始めるために必要な機材やおすすめのVRゴーグルまで、初心者の方にも分かりやすく説明していきます。

この記事を読み終える頃には、VRが持つ無限の可能性を理解し、あなた自身のVR体験への第一歩を踏み出す準備が整っているはずです。仮想現実という新たな世界の扉を、一緒に開いてみましょう。

目次

VRとは

まず、VRという技術の根本的な定義と、その歴史的背景について理解を深めていきましょう。VRがどのような概念であり、どのような変遷を経て現代に至るのかを知ることは、その可能性を理解する上で非常に重要です。

VRは「仮想現実」を体験できる技術

VRとは、「Virtual Reality(バーチャル・リアリティ)」の略称であり、日本語では「仮想現実」と訳されます。これは、コンピュータグラフィックスや音響効果などを駆使して創り出された、現実とは異なる三次元の仮想空間を、あたかも現実の世界であるかのように体験できる技術の総称です。

VR体験の最大の特徴は、圧倒的な「没入感」にあります。ユーザーは「VRゴーグル」または「ヘッドマウントディスプレイ(HMD)」と呼ばれる専用の機器を頭部に装着します。このゴーグルがユーザーの視界を完全に覆い、外部の現実世界から視覚情報を遮断します。そして、ゴーグルの内部にあるスクリーンに仮想空間の映像を映し出すことで、ユーザーは完全にその世界に入り込んだかのような感覚を得られます。

さらに、VRゴーグルには頭の動きを検知するセンサーが内蔵されており、ユーザーが顔の向きを変えたり、周りを見渡したりすると、それに合わせて仮想空間内の視点もリアルタイムで変化します。これにより、「ただ映像を観ている」のではなく、「自分がその空間に存在し、自由に見渡している」という、極めてリアルな感覚が生まれるのです。

この没入感は視覚情報だけに留まりません。ヘッドフォンから流れる立体音響(3Dオーディオ)は、音の発生源の方向や距離を忠実に再現し、仮想空間のリアリティをさらに高めます。また、手に持つ専用のコントローラーを使えば、仮想空間内のオブジェクトを掴んだり、操作したりすることも可能です。

このように、VRは視覚と聴覚、さらには触覚を通じてユーザーの五感に働きかけ、現実さながらの体験を提供します。それは、まるでSF映画の世界が現実に現れたかのような、革新的な体験と言えるでしょう。ゲームの世界で主人公になったり、遠く離れた観光地を訪れたり、あるいは危険な作業のシミュレーションを行ったりと、VRは私たちに時間や場所の制約を超えた、無限の可能性をもたらしてくれるのです。

VRの歴史

現在、最先端技術として注目されるVRですが、その概念や研究は決して新しいものではなく、半世紀以上にわたる長い歴史を持っています。

VRの源流は、1960年代にまで遡ります。1968年、コンピュータ科学者のアイバン・サザーランドが開発した「The Sword of Damocles(ダモクレスの剣)」が、世界初のヘッドマウントディスプレイシステムとされています。この装置は、天井から吊るされた巨大なアームに支えられた非常に大掛かりなものでしたが、装着者の頭の動きに合わせてコンピュータが生成したワイヤーフレームの映像が追従するという、現代のVRシステムの基本的な概念をすでに実現していました。

その後、1980年代に入ると、この分野はさらに大きく前進します。1984年、科学者でありアーティストでもあるジャロン・ラニアーが「VPL Research」社を設立し、「Virtual Reality(VR)」という言葉を初めて商業的に使用しました。彼は、データグローブ(DataGlove)やアイフォン(EyePhone)といった、より洗練されたVRデバイスを開発し、VRという概念を世に広める上で極めて重要な役割を果たしました。この時期から、VRは研究室の技術から、より多くの人々が関心を持つ対象へと変化し始めます。

1990年代には、ゲーム業界を中心にVRの商用化の波が訪れます。日本のゲーム会社からも、家庭用ゲーム機向けのVRデバイスが発売され、大きな話題を呼びました。しかし、当時の技術的な制約から、解像度の低さ、トラッキング精度の問題、そして高価な価格設定といった課題が山積しており、一般に広く普及するには至りませんでした。VRは一時的に冬の時代を迎えることになります。

この状況が劇的に変化したのは2010年代です。2012年、パルマー・ラッキーという若きエンジニアが開発したVRゴーグル「Oculus Rift」が、クラウドファンディングサイト「Kickstarter」で大きな成功を収めます。Oculus Riftは、従来のものとは比較にならないほどの広い視野角と高いトラッキング精度を、比較的手頃な価格で実現しようとするものでした。この登場は世界中の開発者や投資家に衝撃を与え、停滞していたVR市場が再び活気を取り戻す起爆剤となりました。この成功を受け、2014年にはFacebook社(現Meta社)がOculusを巨額で買収し、VRの将来性に対する期待が一気に高まりました。

以降、ソニー(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)による「PlayStation VR」や、HTCとValveによる「HTC Vive」など、大手企業が次々と高性能なVRデバイスを市場に投入します。そして、PCやゲーム機への接続が不要な「スタンドアロン型VRゴーグル」が登場したことで、VRはさらに身近な存在となりました。特にMeta社の「Meta Quest」シリーズは、手軽さと高い性能を両立させ、VRの普及を大きく加速させました。

このように、VRは半世紀以上にわたる研究者や技術者たちの絶え間ない努力と、幾度かのブームと停滞を経て、ついに私たちの手の届く技術へと進化したのです。その歴史を知ることで、現在のVR技術がどれほど洗練され、多くの課題を乗り越えてきたかが理解できるでしょう。

VRの仕組み

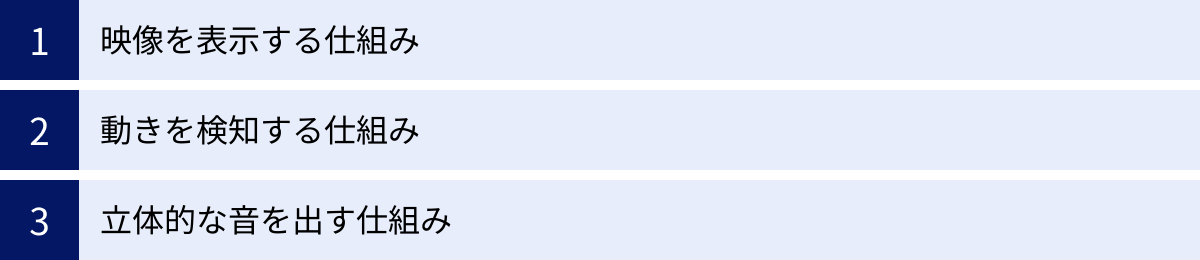

VRゴーグルを装着するだけで、なぜ私たちは仮想空間に没入できるのでしょうか。その裏側には、人間の知覚を巧みに利用した、いくつかの重要な技術が組み合わさっています。ここでは、VRがどのようにしてリアルな体験を生み出しているのか、その中心的な「映像」「動き」「音」の3つの仕組みについて詳しく解説します。

映像を表示する仕組み

VRの没入感の核となるのが、立体的な映像をどのようにして作り出しているかという点です。その基本原理は「両眼視差(りょうがんしさ)」にあります。

人間の目は左右に約6〜7cm離れており、そのため右目と左目はそれぞれ少しだけ異なる角度から物体を見ています。脳は、この左右の目から送られてくる微妙に違う2つの映像を一つに統合することで、物体までの距離や奥行きを認識し、世界を立体的に捉えています。これが両眼視差の原理です。

VRゴーグルは、この人間の仕組みを工学的に再現しています。ゴーグルの内部には、左右の目のためにそれぞれ独立した映像を表示するスクリーン(または一つのスクリーンを左右に分割したもの)が搭載されています。そして、コンピュータは仮想空間内の同じシーンを、人間の目と同じように少しだけ視点をずらした2つの映像(右目用と左目用)として生成します。右目には右目用の映像、左目には左目用の映像だけが見えるようにすることで、脳はこれを自然な立体映像として認識するのです。この技術は「ステレオスコピック3D」とも呼ばれます。

しかし、単に2つの映像を見せるだけでは、リアルなVR体験は実現できません。ここで重要な役割を果たすのが、スクリーンと目の間に配置されている「レンズ」です。VRゴーグル内のスクリーンは、目から非常に近い位置にあります。通常、こんなに至近距離にあるものはピントが合わず、ぼやけて見えてしまいます。レンズは、このスクリーン上の映像の焦点距離を調整し、あたかも遠くにあるものを見ているかのように、はっきりとピントが合うようにする役割を担っています。

さらに、レンズは「視野角(FOV: Field of View)」を広げる役割も持っています。人間の視野は両目で約200度と言われていますが、VRゴーグルができるだけこの広い視野をカバーすることで、映像に「覗き込んでいる感」がなくなり、より自然で没入感の高い体験が可能になります。視野角が狭いと、まるで双眼鏡で覗いているような感覚になり、没入感が大きく損なわれてしまいます。

これらの映像技術の質を決定づける重要な性能指標として、「解像度」と「リフレッシュレート」があります。

- 解像度: 映像のきめ細かさを表します。解像度が高いほど、ピクセル(画素)の粒状感がなくなり、より鮮明でリアルな映像になります。低解像度だと、網目模様が見える「スクリーンドア効果」が発生し、没入感を妨げる原因となります。

- リフレッシュレート: 1秒間に画面が何回更新されるかを示す値で、単位はHz(ヘルツ)です。この数値が高いほど、映像の動きが滑らかになります。VRでは、頭の動きに映像が遅延なく追従することが極めて重要であり、リフレッシュレートが低いと、映像の遅れ(レイテンシー)やカクつきが生じ、乗り物酔いに似た「VR酔い」の原因となります。一般的に、快適なVR体験には90Hz以上が望ましいとされています。

VRのリアルな映像体験は、両眼視差の原理を応用したステレオ映像、それを目に最適化するレンズ、そして高解像度・高リフレッシュレートといった技術の結晶なのです。

動きを検知する仕組み

VRのもう一つの重要な要素は、ユーザーの動きを仮想空間に正確に反映させる「トラッキング」技術です。私たちが顔を右に向ければ仮想空間でも右を向き、前に一歩踏み出せば仮想空間のアバターも前に進む。このインタラクティブな連動性が、VRを単なる映像鑑賞から「体験」へと昇華させます。

トラッキングには、大きく分けて2つの種類があります。

- ヘッドトラッキング(回転の追跡): これは、ユーザーの頭の「向き」の変化を検知する技術です。上下(ピッチ)、左右(ヨー)、傾き(ロール)の3つの回転軸(3DoF: 3 Degrees of Freedom)を追跡します。これにより、ユーザーは仮想空間内を360度自由に見渡すことができます。このトラッキングは、VRゴーグルに内蔵されたIMU(慣性計測装置)によって実現されます。IMUは、主に「加速度センサー」と「ジャイロセンサー」から構成されています。

- 加速度センサー: X、Y、Z軸方向の加速度の変化を検知します。

- ジャイロセンサー: 角速度、つまり回転の速さを検知します。

これらセンサーからの情報を統合することで、ゴーグルがどの方向を向いているかを高速かつ正確に計算します。

- ポジショナルトラッキング(位置の追跡): これは、ユーザーの頭の「位置」の移動を検知する技術です。前後、左右、上下の3つの移動軸を追跡します。ヘッドトラッキングの3DoFに、この位置移動の3DoFを加えた合計6DoF(6 Degrees of Freedom)が、現代のVRの標準的なトラッキング方式です。6DoFにより、ユーザーは仮想空間内をただ見渡すだけでなく、実際に歩き回ったり、しゃがんだり、身を乗り出したりといった、より自由で直感的な行動が可能になります。

このポジショナルトラッキングを実現する方式には、主に「インサイドアウト方式」と「アウトサイドイン方式」の2つがあります。

- インサイドアウト方式: VRゴーグル本体に搭載されたカメラが、外部の現実世界の風景や特徴点を認識し、それらを基準にして自己位置を推定する方式です。近年のスタンドアロン型VRゴーグルのほとんどがこの方式を採用しています。外部にセンサーを設置する必要がないため、セットアップが非常に簡単で、どこでも手軽にVR体験を始められるという大きなメリットがあります。ただし、カメラの死角に入ったコントローラーのトラッキングが不安定になったり、特徴点の少ない真っ白な壁の部屋などでは精度が落ちたりする可能性があります。

- アウトサイドイン方式: 部屋の外部にベースステーション(センサー)を設置し、そのセンサーがVRゴーグルやコントローラーの位置を検出する方式です。PC接続型のハイエンドモデル(例: Valve Index)などで採用されています。複数のセンサーで広範囲をカバーするため、非常に高精度で安定したトラッキングが可能であり、死角も少ないというメリットがあります。一方で、センサーの設置や設定に手間がかかり、体験できる場所が限定されるというデメリットがあります。

これらのトラッキング技術が、ユーザーの物理的な動きと仮想空間内での動きをシームレスに繋ぎ合わせることで、私たちは仮想空間を自分の身体の延長として感じることができるのです。

立体的な音を出す仕組み

映像と動きに加えて、没入感を完成させる最後のピースが「音」です。現実世界では、音は四方八方から聞こえてきます。背後で鳴った音はくぐもって聞こえ、遠くの音は小さく、反響して聞こえます。このような音の指向性や距離感を仮想空間内で忠実に再現する技術が「3Dオーディオ(立体音響)」です。

VRにおける3Dオーディオは、単にステレオ音声で左右から音を出すだけではありません。ユーザーの頭の向きや位置に合わせて、音の聞こえ方がリアルタイムに変化することが重要です。例えば、正面で鳴っている音源も、ユーザーが右を向けば左耳から聞こえるようになり、さらに背後を向けば、音が後方から回り込んで聞こえるように変化します。

このリアルな音響体験を実現するために、以下のような技術が用いられています。

- バイノーラル録音・再生: 人間の頭部の形状が音の聞こえ方に与える影響を考慮した技術です。私たちの耳は、音がどちらの耳に先に到達したか(両耳間時間差)や、どちらの耳に大きく聞こえたか(両耳間強度差)によって音の方向を判断しています。さらに、頭や耳たぶ(耳介)の複雑な形状によって音が反射・回折することで、周波数特性が変化します。この変化のパターンを頭部伝達関数(HRTF)と呼びます。3Dオーディオシステムは、このHRTFを音源に適用することで、あたかもその場で聞いているかのような、極めてリアルな立体音響をヘッドフォンで再現します。

- オブジェクトベースオーディオ: 従来のチャンネルベース(5.1chなど)のサラウンドとは異なり、音を「オブジェクト(物体)」として扱い、その位置情報を持たせる技術です。ゲームエンジンなどが、仮想空間内にある各音源オブジェクトの位置と、ユーザー(リスナー)の位置関係をリアルタイムに計算し、そこから適切な音響を動的に生成します。これにより、多数の音源が複雑に動き回るような状況でも、それぞれの音の定位(どこから聞こえるか)を正確に表現できます。

VRゴーグルにはヘッドフォンが内蔵されているか、別途接続できるようになっています。ヘッドフォンを使うことで、外部の音を遮断し、仮想空間の音だけに集中できるため、3Dオーディオの効果を最大限に引き出すことができます。

映像が「どこにいるか」を、動きが「何をしているか」を伝えるのに対し、音は「何が起きているか」を伝え、空間の存在感を補強します。 視界の外で起きた出来事を音で察知したり、背後から迫る敵の足音に気づいたりすることで、仮想世界はよりリアルで生命感あふれるものになるのです。これら「映像」「動き」「音」の三位一体の技術こそが、VRの魔法の正体と言えるでしょう。

VRとAR・MR・XRとの違い

VRの世界を深く理解する上で、しばしば混同されがちな関連技術である「AR」「MR」「XR」との違いを明確にしておくことは非常に重要です。これらの技術は、いずれも現実世界とデジタル世界を融合させるものですが、そのアプローチと目指す体験が異なります。ここでは、それぞれの技術の定義と違いを詳しく見ていきましょう。

AR(拡張現実)との違い

ARは「Augmented Reality(オーグメンテッド・リアリティ)」の略称で、日本語では「拡張現実」と訳されます。その名の通り、現実世界を主軸として、そこにコンピュータが生成したデジタル情報(文字、画像、3Dモデルなど)を重ねて表示することで、現実を拡張する技術です。

VRとARの最も大きな違いは、現実世界との関わり方にあります。

- VR(仮想現実): 現実世界を完全に遮断し、ユーザーを100%デジタルの仮想空間に”没入”させることを目的とします。VRゴーグルは視界を覆い、ユーザーは現実の周囲の環境を見ることはできません。体験の舞台は、あくまでコンピュータの中に創られた世界です。

- AR(拡張現実): 現実世界の風景が常に見えており、その上に情報を”付加”することを目的とします。スマートフォンやスマートグラスのカメラを通して見た現実の映像に、デジタル情報をオーバーレイ(重ね合わせ)します。体験の舞台は、あくまで私たちがいる現実世界です。

具体的な例を挙げると分かりやすいでしょう。一世を風靡したスマートフォン向けゲームアプリでは、スマートフォンのカメラを通して見た公園や道路に、キャラクターが出現しました。これは、現実の風景にキャラクターというデジタル情報を重ねて表示する、典型的なARの活用例です。他にも、家具販売アプリで、自分の部屋に実物大の家具の3Dモデルを配置してサイズ感を確認したり、スマートグラスをかけて目の前の機械の操作手順を表示させたりするのもAR技術です。

つまり、VRが「どこでもドア」のように全く別の世界へ連れて行ってくれる技術だとすれば、ARは「翻訳コンニャク」のように現実世界をより便利で豊かにしてくれる技術だと言えます。使用するデバイスも、VRが視界を覆うゴーグルが主流であるのに対し、ARはスマートフォンやタブレット、あるいはシースルータイプのスマートグラスなどが中心となります。

MR(複合現実)との違い

MRは「Mixed Reality(ミックスド・リアリティ)」の略称で、日本語では「複合現実」と訳されます。MRは、ARをさらに一歩進化させた概念と位置づけられています。ARが単に現実世界にデジタル情報を”重ねる”だけであるのに対し、MRは現実世界と仮想世界をより高度に、かつリアルタイムに融合(ミックス)させ、両者が相互に影響し合う空間を構築する技術です。

MRの最大の特徴は、デジタル情報が現実の物理空間を「認識」し、「干渉」する点にあります。

MR対応のヘッドセットは、高度なセンサー(深度センサーなど)を使って、目の前にある部屋の壁や床、机、椅子といった物体の形状や位置を三次元的にスキャンし、把握します。これにより、コンピュータは現実空間の構造を理解できます。

その上でデジタルなオブジェクトを配置すると、まるでそれが本当にその場に存在するかのような挙動を示します。例えば、

- 仮想のボールを投げると、現実の床の上で跳ね、壁に当たって転がる。

- 仮想のキャラクターが、現実の椅子に座ったり、机の後ろに隠れたりする。

- 自分の手で、目の前に浮かんだ仮想の3Dモデルを掴んで、回転させたり、大きさを変えたりする。

このように、MRではデジタルな情報が現実世界の一部として完全に統合され、物理法則に基づいたインタラクションが可能になります。これは、現実風景の上にただキャラクターが「貼り付けられている」ように見えるARとは一線を画す点です。

VR、AR、MRの関係を整理すると、VRは完全な仮想空間、ARは現実空間への情報付加、そしてMRはその中間で、現実空間と仮想物体が密接に連携し合う状態と言えます。MRは、VRのような没入感のあるデジタルオブジェクトを、ARのように現実世界で見ながら操作できる、両者のハイブリッド的な技術と捉えることができます。Microsoft社の「HoloLens」や、Meta社の「Meta Quest 3」に搭載されている高度なMR機能が、その代表例です。

XR(クロスリアリティ)とは

XRは「Cross Reality(クロス・リアリティ)」または「Extended Reality(エクステンデッド・リアリティ)」の略称です。これは、特定の単一技術を指す言葉ではありません。VR、AR、MRといった、現実世界と仮想世界を融合し、新たな体験を創造する技術全般を包括する総称(アンブレラターム)です。

これらの技術は、それぞれ独立しているわけではなく、一つの連続したスペクトラム(連続体)の上にあると考えることができます。このスペクトラムは「現実-仮想連続体(Reality-Virtuality Continuum)」と呼ばれます。その片方の端には100%の「現実世界」があり、もう片方の端には100%の「仮想世界(VR)」があります。そして、その間にARやMRが位置づけられます。

- 現実世界 ←→ AR(拡張現実) ←→ MR(複合現実) ←→ VR(仮想現実)

XRという言葉は、この連続体全体をカバーするために生まれました。技術が進化し、VRゴーグルで現実世界を見るパススルー機能が向上したり、ARグラスでより没入感の高い表現が可能になったりと、各技術の境界線は曖昧になりつつあります。そのため、個別の技術名を挙げるのではなく、「XR」という包括的な用語を用いることで、これらの技術領域全体を指し示すことが多くなっています。

したがって、「XR市場の動向」や「XR技術のカンファレンス」といった文脈で使われる場合、それはVR、AR、MRのすべてを含んだ意味合いで語られていると理解するのが適切です。

それぞれの違いをまとめた比較表

これまでの説明を整理し、VR、AR、MR、XRの違いを一覧で比較できるように表にまとめます。これにより、各技術の特性と関係性がより明確に理解できるでしょう。

| 項目 | VR (仮想現実) | AR (拡張現実) | MR (複合現実) | XR (クロスリアリティ) |

|---|---|---|---|---|

| 日本語訳 | 仮想現実 | 拡張現実 | 複合現実 | – (総称) |

| 定義 | コンピュータが生成した 仮想空間に没入する技術 |

現実世界にデジタル情報を 重ねて表示する技術 |

現実世界と仮想世界を 高度に融合・相互作用させる技術 |

VR/AR/MRなどの 先端技術の総称 |

| 目的 | 仮想世界での体験、 シミュレーション |

現実世界の拡張、 情報付加、利便性向上 |

現実空間と仮想オブジェクトの リアルな相互作用 |

– |

| 現実世界との関係 | 完全に遮断する | 現実世界が主役 | 現実世界と仮想世界が融合する | – |

| 没入感の度合い | 非常に高い | 低い~中程度 | 高い | – |

| インタラクション | 仮想空間内のオブジェクトと の対話 |

デジタル情報をタップする等 の簡易的な操作 |

現実空間を認識した 高度な対話(手で掴む等) |

– |

| 代表的なデバイス | VRゴーグル (HMD) (例: Meta Quest 3, PS VR2) |

スマートフォン、タブレット、 スマートグラス |

MRヘッドセット (例: Microsoft HoloLens 2, Meta Quest 3) |

VR/AR/MRデバイス全般 |

| 体験のイメージ | 異世界転生 | 現実世界への道案内表示 | 現実の机に仮想エンジンを 置いて分解する |

– |

この表を見れば、VRが「現実からの置き換え」、ARが「現実への追加」、MRが「現実との融合」を目指す技術であり、XRがそれら全てを指す言葉であることが一目瞭然です。これらの違いを理解することで、ニュースや製品情報に触れた際に、その技術がどのような体験を提供しようとしているのかを正しく把握できるようになります。

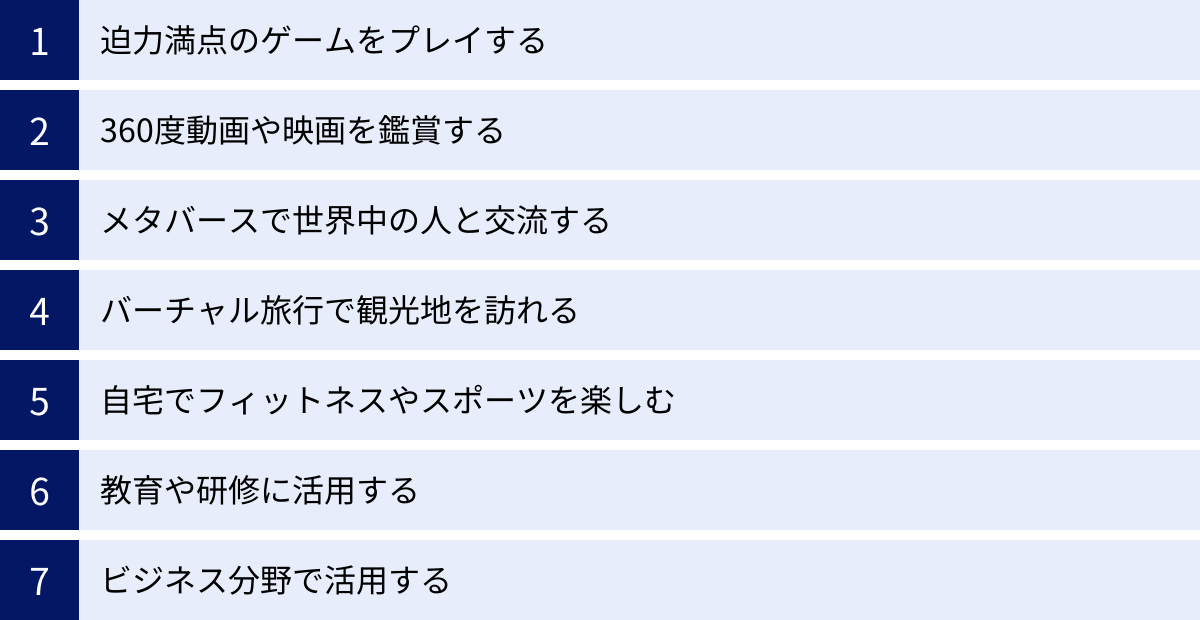

VRでできること

VRはもはや単なるゲーム機ではありません。エンターテインメントからビジネス、教育、医療に至るまで、その応用範囲は驚くべき速さで広がっています。VRが可能にするのは、物理的な制約を超えた、全く新しい形の体験です。ここでは、VRを使って具体的にどのようなことができるのか、その多様な活用事例を紹介します。

迫力満点のゲームをプレイする

VRの魅力を最もダイレクトに体感できるのが、やはりゲームでしょう。VRゲームは、従来のモニター画面を見てプレイするゲームとは次元の異なる、圧倒的な没入感を提供します。

プレイヤーはVRゴーグルを装着することで、ゲームの世界に「入る」ことができます。自分が主人公そのものになり、360度見渡せる世界で物語が展開します。目の前に迫りくる巨大なドラゴン、手を伸ばせば触れられそうな美しい風景、背後から忍び寄る敵の気配。そのすべてが、まるで現実であるかのように感じられます。

コントローラーは自分の「手」となり、剣を振る、銃を撃つ、魔法を放つといったアクションを、実際の体の動きと連動させて直感的に行えます。体をかがめて障害物を避けたり、実際に腕を動かして壁を登ったりと、全身を使ったプレイは、これまでのゲーム体験を根本から覆します。アクション、アドベンチャー、RPG、シューティング、リズムゲーム、パズル、ホラーなど、あらゆるジャンルのゲームがVRならではの体験として再創造されており、無限の楽しさが広がっています。

360度動画や映画を鑑賞する

VRは、映像コンテンツの楽しみ方にも革命をもたらします。360度動画は、その名の通り、上下左右360度全方位を見渡せる映像コンテンツです。VRゴーグルを使えば、まるで自分がその場にいるかのような臨場感で映像を体験できます。

例えば、以下のような体験が可能です。

- ライブコンサート: 最前列、あるいはステージ上で、好きなアーティストのパフォーマンスをすぐ目の前で楽しむ。

- スポーツ観戦: スタジアムの特等席から、試合の迫力を360度で体感する。

- ドキュメンタリー: 深海の神秘的な世界や、ジャングルの奥地、宇宙空間などを、まるで探検家になった気分で探索する。

- 映画: 物語の世界の中心に自分が座り、登場人物たちに囲まれてストーリーが展開していく、新しい形の映画体験。

通常の映像鑑賞が「窓の外の景色を眺める」ようなものだとすれば、VRでの360度動画鑑賞は「窓から身を乗り出して、世界そのものの中に入る」ような体験です。これまで受動的だった映像鑑賞が、自分の意思で視点を動かす能動的な体験へと変わり、コンテンツへの没入感を飛躍的に高めます。

メタバースで世界中の人と交流する

「メタバース」とは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間であり、ユーザーは「アバター」と呼ばれる自分の分身を介して、その中で活動します。VRは、このメタバースにアクセスするための最も没入感の高いデバイスです。

VRを使ってメタバースに入ると、そこはもう一つの現実です。世界中の人々と、まるで同じ部屋にいるかのように、身振り手振りを交えながら自然に会話できます。友人と集まってゲームをしたり、映画を観たり、あるいは大規模な音楽フェスティバルやカンファレンスに参加したりすることも可能です。

物理的な距離や国境は、メタバースの中では意味を持ちません。自宅にいながらにして、地球の裏側に住む人々とリアルタイムでコミュニケーションをとることができます。これは、単なるビデオ通話とは異なり、空間を共有する「共在感」を伴う、全く新しい形のソーシャル体験です。アバターを使うことで、外見や年齢、性別といった現実の属性から解放され、より自由な自己表現を楽しむこともできます。

バーチャル旅行で観光地を訪れる

「旅行に行きたいけれど、時間やお金、あるいは身体的な理由で難しい」そんな悩みを解決してくれるのが、VRを使ったバーチャル旅行です。

Google Earth VRのようなアプリケーションを使えば、世界中のあらゆる場所へ瞬時に旅立つことができます。パリのエッフェル塔の頂上から街を眺め、エジプトのピラミッドの壮大さに息をのみ、マチュピチュの遺跡を自由に歩き回る。そのすべてが、自宅の部屋から一歩も出ることなく可能になります。

360度の実写映像や精巧に再現された3Dモデルによって、観光地の雰囲気やスケール感をリアルに体感できます。これは、写真や動画を見るのとは全く異なる、能動的な「訪問」体験です。まだ見ぬ土地への下見として、あるいはかつて訪れた思い出の場所への再訪として、VRは私たちの旅の概念を大きく広げてくれます。

自宅でフィットネスやスポーツを楽しむ

「運動はしたいけど、ジムに行くのは面倒」と感じる人にとって、VRは最高のトレーニングパートナーになります。VRフィットネスは、ゲームの楽しさとエクササイズを融合させた、新しい形の運動です。

仮想のトレーナーと一緒にボクササイズに汗を流したり、美しい景色の中を流れてくるオブジェクトを剣で斬りながら有酸素運動をしたり、音楽に合わせてダンスをしたりと、多種多様なアプリが存在します。夢中になってプレイしているうちに、自然とカロリーを消費し、運動不足を解消できます。

また、卓球、テニス、ボウリング、釣りといったスポーツも、VRなら天候を気にせず、いつでも手軽に楽しめます。物理法則が忠実に再現されているため、リアルなスポーツに近い感覚でプレイでき、オンラインで友人や世界中のプレイヤーと対戦することも可能です。運動が「やらなければならないこと」から「楽しくてやめられないこと」に変わる、それがVRフィットネス・スポーツの魅力です。

教育や研修に活用する

VRがもたらす高い没入感とシミュレーション能力は、教育や研修の分野で非常に大きな価値を発揮します。安全な環境で、何度でも繰り返し、リアルな体験を通じて学ぶことができるからです。

例えば、

- 危険作業のトレーニング: 建設現場での高所作業や、工場での重機操作など、現実では危険を伴う作業をVRで安全にシミュレーションし、正しい手順と危険予知能力を身につける。

- 歴史・科学の学習: 古代ローマの街並みを歩いたり、人体の内部を探索したり、分子構造を立体的に観察したりと、教科書だけでは得られない直感的で記憶に残りやすい学習体験を提供する。

- 語学学習: 仮想のカフェや空港で、ネイティブスピーカーのアバターを相手にロールプレイング形式の英会話レッスンを行う。

- プレゼンテーションの練習: 大勢の聴衆がいる仮想のステージに立ち、人前で話す度胸とスキルを養う。

これらの学習方法は、従来の座学に比べて学習者のエンゲージメント(関与度)を格段に高め、知識の定着率を向上させる効果が期待されています。

ビジネス分野で活用する

エンターテインメントや教育だけでなく、VRは様々なビジネスシーンで具体的な課題解決ツールとして活用されています。

不動産の内見

遠方に住む顧客や、多忙で時間が取れない顧客に対して、VRで物件を内見してもらうサービスが普及しています。360度カメラで撮影された部屋の中を自由に歩き回り、広さや日当たり、窓からの眺めなどをリアルに確認できます。これにより、顧客は移動時間やコストをかけることなく、効率的に物件を比較検討でき、成約率の向上にも繋がっています。

医療現場でのトレーニング

外科手術は、極めて高い精度と熟練が求められます。VRは、若手医師のトレーニングに最適な環境を提供します。リアルな人体モデルに対して、実際の手術器具を模したコントローラーを使い、複雑な手術の手技を何度も繰り返し練習できます。患者を危険に晒すことなく、安全にスキルを習得できるため、医療教育の質を大きく向上させています。また、難しい手術の前に、執刀医がVRで手順をシミュレーションし、万全の準備を整えるといった活用も進んでいます。

製造・建設業でのシミュレーション

自動車や航空機などの製造業では、設計段階の製品の3DデータをVR空間に実物大で表示し、デザインレビューや組み立て性の検証を行います。物理的な試作品(モックアップ)を作る前に問題点を発見できるため、開発コストの大幅な削減と期間短縮に貢献します。建設業でも、建設予定の建物のBIM/CIMデータをVRで可視化し、関係者間でのイメージ共有や施工手順の確認、安全教育などに活用されています。

小売業でのバーチャル店舗

仮想空間内に自社の店舗を再現し、顧客にアバターで来店してもらう「バーチャル店舗」も新たな取り組みとして注目されています。顧客は実店舗と同じように商品を眺め、手に取り、詳細な情報を確認できます。物理的な制約がないため、ユニークな店舗デザインや、ゲーム的な要素を取り入れた新しいショッピング体験を提供できます。また、顧客のアバターがどの商品に興味を示したかといった行動データを収集・分析し、マーケティングに活かすことも可能です。

このように、VRは私たちの遊び、学び、働き方、そしてコミュニケーションのあり方まで、あらゆる側面を豊かに変える可能性を秘めた、非常に強力なツールなのです。

VRを始めるために必要なもの

「VRって面白そうだけど、何から揃えればいいのか分からない」。そう感じる方も多いでしょう。一昔前は高価で専門的な機材が必要でしたが、現在ではより手軽にVRを始められるようになりました。ここでは、VR体験に最低限必要な3つの要素について解説します。

VRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ)

VR体験の心臓部であり、絶対に欠かせないのがVRゴーグル(ヘッドマウントディスプレイ、HMD)です。これを頭に装着することで、視界が仮想空間の映像で満たされ、頭の動きに合わせて360度を見渡すことができます。

VRゴーグルには、映像を表示するスクリーン、映像を適切に見せるためのレンズ、そして頭の動きを検知するセンサーなどが内蔵されています。また、多くのモデルにはスピーカーやマイクも搭載されており、立体音響を楽しんだり、ボイスチャットを行ったりすることもできます。

さらに、両手に持つ専用のコントローラーが付属しているのが一般的です。このコントローラーは、VR空間内での「手」の役割を果たします。ボタン操作だけでなく、コントローラー自体の位置や傾きもトラッキングされるため、物を掴む、投げる、銃を構えるといった直感的な操作が可能です。

VRゴーグルには、後述するようにいくつかの種類があり、それぞれ特徴や価格が異なります。自分の目的や予算に合ったゴーグルを選ぶことが、快適なVRライフの第一歩となります。

PC・スマートフォン・ゲーム機

VRゴーグルは、それ単体で動作するものと、外部の機器に接続して使用するものがあります。どのタイプのゴーグルを選ぶかによって、必要となる機材が変わってきます。

- スタンドアロン型VRゴーグルの場合:

このタイプのゴーグルは、本体にCPUやメモリ、ストレージといったコンピュータとしての機能がすべて内蔵されているため、基本的に他の機器は不要です。ゴーグルの電源を入れ、Wi-Fiに接続するだけで、VRアプリやコンテンツをダウンロードし、すぐに楽しむことができます。ケーブルレスで動きやすく、セットアップも簡単なため、初心者には最もおすすめのタイプです。代表的な製品に「Meta Quest 3」や「PICO 4」があります。 - PC接続型VRゴーグルの場合:

このタイプのゴーグルは、VRコンテンツの処理を高性能なパソコン(PC)に任せます。そのため、VRゴーグル本体に加えて、一定以上のスペックを持つ「ゲーミングPC」が必要不可欠です。PCの強力なグラフィック性能を活かせるため、スタンドアロン型よりも美麗で、複雑な処理を要する高品質なVR体験が可能です。しかし、PCの購入費用が高額になることや、ゴーグルとPCをケーブルで接続する必要がある(ワイヤレス化するオプションもあります)といった点がハードルになります。「Valve Index」などがこのタイプに該当します。PCの要求スペックはVRコンテンツによって異なるため、プレイしたいゲームなどが要求するスペックを事前に確認することが重要です。 - 家庭用ゲーム機接続型VRゴーグルの場合:

特定の家庭用ゲーム機に接続して使用する専用のVRゴーグルです。現在、最も代表的なのはソニー・インタラクティブエンタテインメントの「PlayStation VR2 (PS VR2)」で、これを使用するには「PlayStation 5 (PS5)」本体が必須となります。PS5を持っている、あるいはこれから購入する予定で、主にPS5のVRゲームを楽しみたいという方にとっては最適な選択肢です。 - スマートフォン装着型VRゴーグルの場合:

ゴーグルにスマートフォンをはめ込んで使用するタイプです。非常に安価で手軽ですが、体験の質はスマホの性能に大きく依存し、本格的な6DoFのVR体験はできません。現在では市場が縮小しており、主流の選択肢とは言えなくなっています。

このように、自分が選ぶVRゴーグルがどのタイプなのかによって、追加でPCやゲーム機が必要になるかどうかを判断する必要があります。

VRコンテンツ(アプリやソフト)

VRゴーグルという「ハードウェア」と、PCやゲーム機といった「プラットフォーム」を揃えても、それだけでは何も体験できません。映画を観るためにDVDや配信サービスが必要なのと同じように、VRを体験するためには「VRコンテンツ」と呼ばれる専用のアプリケーションやソフトウェアが必要です。

VRコンテンツは、VRゴーグルの種類に応じた専用のストアから入手するのが一般的です。

- Meta Quest Store: スタンドアロン型であるMeta Questシリーズ向けの公式ストアです。ゲーム、フィットネス、ソーシャル、動画鑑賞など、多種多様なアプリが揃っており、ゴーグル内から直接購入・ダウンロードできます。

- SteamVR: PCゲームの巨大プラットフォーム「Steam」が提供するVRコンテンツのセクションです。PC接続型VRゴーグル向けの膨大な数のゲームやアプリケーションが配信されており、高品質なタイトルが豊富です。Meta QuestシリーズもPCと接続することでSteamVRのコンテンツをプレイできます(Quest Link / Air Link機能)。

- PlayStation Store: PlayStation VR2向けのコンテンツは、PS5上のPlayStation Storeから購入・ダウンロードします。PlayStation独占のAAA級タイトルなど、魅力的なゲームが揃っています。

- PICO Store: PICOシリーズ向けのストアです。こちらも独自のラインナップを展開しており、日々コンテンツが増え続けています。

これらのストアには、有料のコンテンツだけでなく、無料のゲームや体験アプリも数多く存在します。まずは無料のコンテンツから試してみて、VRがどのようなものかを体感し、徐々に自分の興味に合った有料コンテンツを探していくのがおすすめです。

まとめると、VRを始めるには「①VRゴーグル+コントローラー」「②(ゴーグルの種類に応じて)PCやゲーム機」「③VRコンテンツ」の3点セットが必要です。特にスタンドアロン型を選べば、ゴーグルとコンテンツさえあれば始められるため、VRへの入り口は非常に開かれていると言えるでしょう。

VRゴーグルの主な種類

VR体験の質を大きく左右するVRゴーグル。一言でVRゴーグルと言っても、その動作方式によっていくつかの種類に大別されます。ここでは、現在主流となっている3つのタイプ「スタンドアロン型」「PC接続型」「スマートフォン装着型」について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを詳しく解説します。自分のプレイスタイルや予算に最適なゴーグルを見つけるための参考にしてください。

スタンドアロン型VRゴーグル

スタンドアロン型VRゴーグルは、VRを体験するために必要なプロセッサー(CPU/GPU)、メモリ、ストレージ、バッテリーなどをすべて本体に内蔵し、単独で動作するタイプのゴーグルです。PCやゲーム機などの外部機器に接続する必要がなく、電源を入れるだけでVRの世界に没入できます。

メリット:

- 手軽さと自由度の高さ: 最大のメリットは、その手軽さです。ケーブルが一切ないため、動きが制限されることなく、体を自由に動かせます。セットアップも非常に簡単で、箱から出して簡単な初期設定を済ませるだけで、すぐに使い始められます。場所を選ばず、リビングや自室など、好きな場所で気軽にVRを楽しめるのは大きな魅力です。

- コストパフォーマンス: 高性能なゲーミングPCを別途用意する必要がないため、トータルでの導入コストを抑えることができます。ゴーグル本体の価格も、数万円台からと比較的手頃なモデルが多く、VR入門に最適です。

- 進化の速さ: 現在のVR市場の主流であり、技術革新が最も活発な分野です。新しいモデルが次々と登場し、性能向上や新機能(MR機能など)の追加が積極的に行われています。

デメリット:

- 処理性能の限界: 本体に内蔵されたモバイル向けのプロセッサーで全ての処理を行うため、ハイエンドなゲーミングPCに接続するPC接続型に比べると、グラフィックの品質や処理能力には限界があります。非常にリッチな映像表現や、複雑で大規模なシミュレーションを要するコンテンツでは、性能差が現れることがあります。

- バッテリー駆動時間: バッテリーを内蔵しているため、連続して使用できる時間には限りがあります。一般的に2〜3時間程度のモデルが多く、長時間のプレイには途中で充電が必要になります。

代表的な製品: Meta Quest 3, Meta Quest 2, PICO 4

こんな人におすすめ:

- 初めてVRを体験する人

- ケーブルに煩わされず、自由に動き回りたい人

- 手軽にVRゲームやフィットネス、ソーシャルVRを楽しみたい人

- 導入コストをできるだけ抑えたい人

PC接続型VRゴーグル

PC接続型VRゴーグルは、VRコンテンツの描画や計算といった重い処理を、高性能なパソコン(ゲーミングPC)に任せるタイプのゴーグルです。ゴーグル自体は、映像の表示とユーザーの動きをトラッキングする機能に特化しており、PCとはケーブル(または専用のワイヤレスアダプタ)で接続されます。

メリット:

- 最高品質のVR体験: ゲーミングPCのパワフルなCPUとグラフィックボード(GPU)の性能を最大限に活用できるため、スタンドアロン型では実現が難しい、極めて高品質でリアルなグラフィックのVR体験が可能です。複雑な物理演算や多数のオブジェクトが表示されるような、要求スペックの高い最先端のVRゲームやアプリケーションを存分に楽しめます。

- 豊富なコンテンツ: PCゲームの巨大プラットフォームである「Steam」には、膨大な数のVR対応コンテンツ(SteamVR)が存在します。インディーゲームからAAA級の大作まで、その選択肢の幅広さは大きな魅力です。

- 高い拡張性: PCのパーツをアップグレードすることで、将来的に登場するであろう、より要求スペックの高いVRコンテンツにも対応していくことが可能です。

デメリット:

- 高い導入コスト: ゴーグル本体の価格が比較的高価であることに加え、要求スペックを満たす高性能なゲーミングPCを別途用意する必要があるため、トータルの初期費用は数十万円になることも珍しくありません。

- ケーブルの存在: 基本的にPCとケーブルで接続されているため、動きが制限され、プレイ中にケーブルが体に絡まったり、足に引っかかったりすることがあります。この没入感を損なう問題を解決するためのワイヤレスアダプタも存在しますが、追加コストがかかります。

- セットアップの手間: PCとの接続やソフトウェアのインストール、トラッキング用の外部センサー(ベースステーション)の設置が必要なモデルもあり、スタンドアロン型に比べてセットアップに手間と知識が求められます。

代表的な製品: Valve Index, HTC VIVE Pro 2

こんな人におすすめ:

- グラフィック品質を何よりも重視し、最高峰のVR体験を求める人

- すでに高性能なゲーミングPCを所有している人

- 最先端のPC向けVRゲームを遊び尽くしたい人

- 開発やクリエイティブな用途でVRを活用したい人

スマートフォン装着型VRゴーグル

スマートフォン装着型VRゴーグルは、ゴーグル本体にはスクリーンやプロセッサーは搭載されておらず、手持ちのスマートフォンをはめ込んで使用するタイプです。ゴーグルは、スマートフォンを固定し、レンズを通して画面を立体的に見せるためのケースとしての役割を果たします。

メリット:

- 圧倒的な低価格: 数千円程度で購入できるモデルが多く、最も安価にVRの雰囲気を味わうことができます。「VRがどんなものか、少しだけ試してみたい」という用途には適しています。

デメリット:

- 限定的な体験: 映像の品質や処理性能は、すべて装着するスマートフォンのスペックに依存します。また、トラッキングは頭の回転(3DoF)のみに対応し、体の位置移動(6DoF)には対応していないモデルがほとんどです。そのため、体を動かして仮想空間を歩き回るような本格的なVR体験はできません。主に360度動画の鑑賞が中心となります。

- 市場の縮小: スタンドアロン型VRゴーグルの普及と高性能化に伴い、スマートフォン装着型VRの市場は大きく縮小しています。大手プラットフォーム(GoogleのDaydreamなど)もすでにサービスを終了しており、対応する新しいコンテンツはほとんど開発されていないのが現状です。

代表的な製品: かつては様々なメーカーから発売されていましたが、現在は選択肢が非常に限られています。

現状の評価:

VRの黎明期には普及のきっかけとなりましたが、現在では「本格的なVR体験」を求める場合の選択肢としては推奨されません。これからVRを始めるのであれば、最低でもスタンドアロン型VRゴーグルを検討することをおすすめします。

これらの特徴を理解し、自分がVRに何を求め、どれくらいの予算をかけられるのかを考えることが、最適なVRゴーグル選びの鍵となります。

VRゴーグルの選び方

多種多様なVRゴーグルの中から、自分にとってベストな一台を選ぶのは簡単なことではありません。価格、性能、目的など、考慮すべき点は数多くあります。ここでは、後悔しないVRゴーグル選びのために、確認すべき3つの重要なポイントを解説します。

目的ややりたいことから選ぶ

VRゴーグル選びで最も大切なのは、「そのゴーグルで何をしたいのか」を明確にすることです。目的によって、最適なゴーグルの種類やモデルは大きく変わってきます。

- 手軽に色々なVRコンテンツを試したい、フィットネスや動画鑑賞を楽しみたい場合:

この場合、セットアップが簡単でケーブルレスの「スタンドアロン型VRゴーグル」が最適です。Meta Quest 3やPICO 4のようなモデルは、豊富なアプリストアを持ち、ゲーム、フィットネス、ソーシャル、動画鑑賞まで、幅広い用途に一台で対応できます。特に初心者の方がVRの世界に足を踏み入れるには、最もバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。 - 最高品質のグラフィックで、PCのVRゲームを遊び尽くしたい場合:

映像の美しさや没入感を極限まで追求したいのであれば、ゲーミングPCに接続する「PC接続型VRゴーグル」が選択肢となります。Valve Indexのようなハイエンドモデルは、高い解像度とリフレッシュレート、広い視野角を誇り、PCのパワーを活かした究極のVR体験を提供します。ただし、高性能なPCが必須となるため、すでに所有しているか、新たに購入する覚悟が必要です。 - PlayStation 5のゲームが好きで、VRでも遊びたい場合:

あなたが熱心なPlayStationユーザーであれば、選択は非常にシンプルです。PlayStation 5専用の「PlayStation VR2 (PS VR2)」が唯一かつ最良の選択となります。PS5ならではの独占タイトルや、ハプティックフィードバック、アダプティブトリガーといったPS5コントローラーの技術を応用した、ユニークで没入感の高いゲーム体験が魅力です。 - ビジネスや開発で使いたい場合:

高精細な3Dモデルのレビューや、産業用のシミュレーション、研究開発などで使用する場合は、求められる性能や機能が異なります。PC接続型のハイエンドモデルや、MR(複合現実)機能に優れたモデル(Meta Quest Pro、Microsoft HoloLens 2など)が候補となります。用途に応じた専用のソフトウェアとの互換性も確認する必要があります。

このように、まずは自分の「やりたいこと」をリストアップし、それがどのタイプのゴーグルで最も快適に実現できるかを考えることが、失敗しないための第一歩です。

価格や予算で選ぶ

VRゴーグルの価格は、数万円台の手頃なモデルから、20万円を超えるハイエンドモデルまで、非常に幅広いです。自分の予算に合わせて、現実的な選択肢を絞り込んでいきましょう。

- 5〜10万円程度の予算:

この価格帯は、スタンドアロン型VRゴーグルの主戦場です。Meta Quest 3やPICO 4などがこの範囲に収まります。VRを始めるための初期投資としては、最も現実的でコストパフォーマンスに優れたゾーンです。これらのモデルで、現在提供されているVRコンテンツのほとんどを快適に楽しむことができます。 - 10〜20万円以上の予算:

この予算があれば、選択肢は大きく広がります。PC接続型のハイエンドモデルであるValve Indexや、PlayStation 5とPS VR2のセットなどが視野に入ってきます。ここで注意すべきなのは、PC接続型の場合はVRゴーグル本体の価格だけでなく、高性能なゲーミングPCの購入費用も考慮に入れる必要があるということです。もしゲーミングPCをまだ持っていない場合、トータルの費用は30万円以上になる可能性もあります。 - 中古品という選択肢:

予算をさらに抑えたい場合、一世代前のモデル(Meta Quest 2など)の中古品を探すという手もあります。ただし、個人間の取引では保証がなかったり、衛生面での懸念(接顔パーツなど)があったりするため、慎重に検討する必要があります。

初期投資だけでなく、有料コンテンツの購入費用も考慮しておくと良いでしょう。多くの魅力的なVRゲームやアプリは有料であり、楽しみたいコンテンツが増えれば、その分の費用もかかってきます。

性能(解像度・視野角など)で選ぶ

価格や目的である程度の候補が絞れたら、最後は製品のスペック(性能)を比較検討します。特に以下の項目は、VR体験の質に直結するため、よく確認しましょう。

- 解像度:

映像の鮮明さを決める重要な要素です。一般的に「片目あたりのピクセル数」で表記され、この数値が高いほど、きめ細かくリアルな映像になります。解像度が低いと、画素の格子が見える「スクリーンドア効果」が目立ち、没入感を損なうことがあります。近年のモデルでは、片目あたり2K(約2000×2000ピクセル)以上の解像度が一般的になってきています。 - リフレッシュレート:

1秒間に画面が何回更新されるかを示す値で、単位はHz(ヘルツ)です。この数値が高いほど、映像の動きが滑らかになり、頭を動かした際の映像の追従性が向上します。リフレッシュレートが低いと、映像の遅延やカクつきが感じられ、VR酔いの原因になりやすいです。快適なVR体験のためには、最低でも90Hz、できれば120Hzに対応しているモデルが望ましいです。 - 視野角 (FOV: Field of View):

一度に見渡せる範囲の広さを示し、角度で表されます。視野角が広いほど、人間の自然な視界に近くなり、ゴーグルを覗き込んでいる感覚が薄れ、没入感が高まります。人間の水平視野角は約200度と言われていますが、VRゴーグルでは100度〜110度程度が一般的です。少しでも広い視野角を持つモデルを選ぶと、より開放感のある体験が得られます。 - トラッキング方式 (DoF):

現代のVRゴーグルは、頭の回転(3DoF)と位置移動(3DoF)の両方を追跡する「6DoF(Six Degrees of Freedom)」に対応していることが必須です。これにより、仮想空間を自由に歩き回ったり、しゃがんだりできます。トラッキングの方式には、ゴーグル本体のカメラで自己位置を推定する「インサイドアウト方式」と、外部センサーを使う「アウトサイドイン方式」があり、前者が手軽さから主流となっています。 - 装着感と重量:

VRゴーグルは頭に装着するため、重量やフィット感も非常に重要です。特に重量バランスが悪いと、首や顔に負担がかかり、長時間の使用が苦痛になります。可能であれば、家電量販店などで実際に試着してみて、自分の頭の形に合うか、重さが気にならないかを確認するのが理想です。

これらのポイントを総合的に比較し、自分の「目的」と「予算」の範囲内で、最もバランスの取れた一台を見つけることが、満足のいくVRゴーグル選びの秘訣です。

初心者におすすめのVRゴーグル

これからVRの世界に飛び込もうとしている初心者の方にとって、どのVRゴーグルを選べば良いかは悩ましい問題です。ここでは、2024年現在、市場で高い評価を得ており、特に初心者におすすめできる代表的な4つのVRゴーグルを、それぞれの特徴とともに紹介します。

※価格やスペックは変動する可能性があるため、購入時には公式サイトで最新情報をご確認ください。

Meta Quest 3

「Meta Quest 3」は、現在のVR市場において最もスタンダードかつオールマイティな選択肢と言えるスタンドアロン型VRゴーグルです。 初心者から上級者まで、幅広いユーザーにおすすめできます。

特徴:

- 手軽なスタンドアロン型: PCやゲーム機は不要。これ一台でVRを始められます。ケーブルレスなので、動きを妨げられることなく、自由で快適なVR体験が可能です。

- 高性能なMR(複合現実)機能: Quest 3の最大の特徴は、現実世界をカラーで鮮明に表示する「カラーパススルー」機能です。これにより、VR(仮想現実)だけでなく、現実の部屋に仮想オブジェクトを配置するMR(複合現実)の体験が高品質で楽しめます。仮想のスクリーンを壁に貼り付けて動画を見たり、テーブルの上でボードゲームをしたりと、遊びの幅が大きく広がります。

- 薄型・軽量化されたデザイン: 前モデルのQuest 2と比較して、光学系の改良により本体が薄型化され、装着感も向上しています。

- 豊富なコンテンツ: Meta Quest Storeには、ゲーム、フィットネス、ソーシャルアプリなど、膨大な数のVRコンテンツが揃っており、やりたいことが見つからないということはまずないでしょう。また、PCと接続すれば、PC VR(SteamVR)のコンテンツも楽しめます。

こんな人におすすめ:

- どのVRゴーグルを買えばいいか分からない、最初のVRゴーグルを探している人。

- VRだけでなく、最新のMR(複合現実)も体験してみたい人。

- ゲームから動画鑑賞、フィットネスまで、幅広くVRを活用したい人。

参照: Meta公式サイト

PICO 4

「PICO 4」は、Meta Questシリーズの強力なライバルとして人気を集めているスタンドアロン型VRゴーグルです。 特に装着感とコストパフォーマンスを重視するユーザーから高い支持を得ています。

特徴:

- 優れた重量バランスと装着感: バッテリーを後頭部側に配置する設計により、前後の重量バランスが非常に良く、顔への圧迫感が少ないのが最大の特徴です。これにより、長時間の使用でも疲れにくく、快適なVR体験が可能です。

- 高いコストパフォーマンス: 同等クラスの性能を持つMeta Quest 3と比較して、価格が抑えられている傾向があり、コストを重視するユーザーにとっては魅力的な選択肢です。

- パンケーキレンズ採用による薄型・軽量設計: Quest 3と同様に、新しい光学技術であるパンケーキレンズを採用しており、薄型でコンパクトなデザインを実現しています。

- 独自のコンテンツストア: PICO Storeも独自のコンテンツを拡充しており、人気のフィットネスアプリやゲームなどが揃っています。

こんな人におすすめ:

- 長時間のVR利用を考えており、装着感を最重視する人。

- できるだけ費用を抑えて、高性能なスタンドアロン型VRゴーグルを手に入れたい人。

- VRフィットネスをメインの目的の一つとして考えている人。

参照: PICO公式サイト

PlayStation VR2

「PlayStation VR2 (PS VR2)」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが開発した、PlayStation 5 (PS5) 専用のVRシステムです。 PS5ユーザーにとっては、他に代えがたい魅力的な選択肢となります。

特徴:

- PS5の性能を活かした高品質なグラフィック: PS5本体のパワフルな処理能力を前提に設計されているため、スタンドアロン型では難しい、AAA級タイトルのような美麗で没入感の高いVRゲーム体験が可能です。

- 独自の没入技術: PS VR2は、他のVRゴーグルにはない独自の機能を多数搭載しています。

- 視線トラッキング: プレイヤーの視線を検知し、ゲーム内の操作や描画負荷の最適化に利用します。

- ヘッドセットフィードバック: ゴーグル本体が振動し、キャラクターが攻撃を受けた際の衝撃などを頭で感じることができます。

- ハプティックフィードバックとアダプティブトリガー: PS5のDualSenseコントローラーと同様の技術がVRコントローラーにも搭載されており、触覚を通じてリアルな感覚を伝えます。

- セットアップの容易さ: PS5本体とUSB-Cケーブル1本で接続するだけで、簡単にセットアップが完了します。

こんな人におすすめ:

- すでにPlayStation 5を所有している、または購入予定の人。

- 「Horizon Call of the Mountain」や「グランツーリスモ7」など、PlayStationならではの高品質なVRゲームをプレイしたい人。

- 最先端の没入技術を体験してみたいゲームファン。

参照: PlayStation公式サイト

Valve Index

「Valve Index」は、PCゲームプラットフォーム「Steam」を運営するValve社が開発した、PC接続型のハイエンドVRゴーグルです。 最高峰のVR体験を求める、コアなPCゲーマー向けの製品です。

特徴:

- 最高クラスの性能: 最大144Hzという非常に高いリフレッシュレートと、約130度という広い視野角を誇り、極めて滑らかで没入感の高い映像体験を提供します。

- 高精度なトラッキング: 部屋の対角に設置する「ベースステーション」によるアウトサイドイン方式のトラッキングを採用しており、非常に正確で安定した動きの追跡が可能です。

- 革新的なコントローラー: 「Indexコントローラー(通称:ナックルコントローラー)」は、5本の指すべての動きを個別にトラッキングできるのが最大の特徴です。これにより、VR空間内のオブジェクトを「掴む」「握る」「指をさす」といった動作が、極めて自然に行えます。

- SteamVRとの完全な互換性: Steamで配信されている膨大なVRコンテンツを、開発元が意図した最高の環境で楽しむことができます。

こんな人におすすめ:

- すでに高性能なゲーミングPCを所有している、または投資を惜しまないPCゲーマー。

- グラフィック、リフレッシュレート、トラッキング精度など、あらゆる面で妥協のない最高のVR体験をしたい人。

- 指の動きまでリアルに再現される、直感的な操作性を求める人。

これらのモデルはそれぞれに異なる強みを持っています。自分のプレイスタイル、予算、そして「VRで何をしたいか」をよく考えて、最適なパートナーを選びましょう。

VRのメリット・デメリット

VRは革新的な体験をもたらす素晴らしい技術ですが、他のあらゆる技術と同様に、利点と欠点の両面を持ち合わせています。VRの世界に足を踏み入れる前に、その光と影を客観的に理解しておくことは、後悔のない選択をするために重要です。

VRのメリット

VRがもたらす最大の価値は、これまでのメディアでは決して得られなかった、全く新しい次元の体験を提供できる点にあります。

高い没入感と臨場感を味わえる

VRの最大のメリットは、何と言ってもその圧倒的な「没入感」です。 VRゴーグルはユーザーの視覚と聴覚を現実世界から切り離し、完全に仮想空間へと誘います。360度広がる風景、自分の動きに追従する視点、そして立体音響が組み合わさることで、「映像を観ている」という感覚は消え失せ、「その場にいる」という強烈な存在感(プレゼンス)が生まれます。

この没入感は、ゲームやエンターテインメントの体験を根底から変えます。映画の主人公になったり、絶景の頂に立ったり、好きなアーティストのステージに上がったりといった、夢のような体験が現実さながらに可能になります。この「まるで本物」という感覚こそ、VRが持つ最も根源的な魅力です。

場所や時間の制約を超えた体験ができる

VRは、私たちを物理的な制約から解放してくれます。 自宅にいながらにして、世界中のあらゆる場所を訪れることができます。普段は行けないような危険な場所の探検、過去の歴史的な瞬間の追体験、あるいは未来の都市の散策も、VRなら可能です。

これは、ビジネスや教育の分野でも大きなメリットとなります。

- 遠隔地の工場や建設現場に、移動時間ゼロで「臨場」して状況を確認する。

- 世界中のメンバーが同じ仮想会議室に集まり、3Dモデルを囲んで議論する。

- 手術のシミュレーションや危険な作業のトレーニングを、コストやリスクを気にせず何度でも実施する。

このように、VRは時間、距離、費用、そして安全上の制約といった、現実世界が抱える多くの課題を解決するポテンシャルを秘めています。

新しい形のコミュニケーションが生まれる

VRは、メタバースなどのソーシャルプラットフォームを通じて、人々のコミュニケーションのあり方にも変化をもたらします。アバターを介した交流は、テキストチャットやビデオ通話とは全く異なる、空間を共有する「共在感」を伴います。

遠く離れた友人と同じ仮想空間で映画を観たり、ゲームで協力プレイをしたり、あるいはイベントに参加したりすることで、物理的な距離を感じさせない深いつながりを育むことができます。また、アバターという仮の姿になることで、現実の自分とは異なるキャラクターを演じたり、普段は内気な人でも積極的に他者と関われたりと、より自由で多様な自己表現が可能になる点も、新しいコミュニケーションの形として注目されています。

VRのデメリット

一方で、VRが広く普及していくためには、まだいくつかの課題や注意点が存在します。これらを理解し、対策を講じることが重要です。

初期費用や機材コストがかかる

VRを始めるためには、専用の機材が必要です。最も手軽なスタンドアロン型VRゴーグルでも数万円の初期投資が必要になります。さらに、最高品質の体験を求めてPC接続型を選ぶ場合は、VRゴーグル本体に加えて、十数万円以上する高性能なゲーミングPCが必要となり、トータルの費用はかなり高額になります。

また、魅力的なVRゲームやアプリケーションの多くは有料です。ハードウェアの購入後も、コンテンツを楽しむためには継続的な出費が必要になる場合があります。この導入コストの高さは、VR普及における依然として大きなハードルの一つです。

VR酔いを起こす可能性がある

一部のユーザーは、VR体験中に乗り物酔いに似た不快な症状、いわゆる「VR酔い」を経験することがあります。これは主に、目から入ってくる「動いている」という視覚情報と、三半規管が感じる「動いていない」という身体感覚との間にズレが生じること(感覚のミスマッチ)が原因で起こるとされています。

特に、自分の足は動いていないのに、コントローラーのスティック操作で視点だけがスムーズに移動するようなタイプのゲームで発生しやすいです。VR酔いの感じ方には個人差が大きく、全く酔わない人もいれば、非常に酔いやすい人もいます。

対策としては、

- こまめに休憩を取り、長時間の連続使用を避ける。

- リフレッシュレートの高い、高性能なVRゴーグルを使用する。

- まずは移動の少ない、定点での体験コンテンツから慣れていく。

- ゲーム内の移動方法を、スムーズな移動ではなく、ワープ移動(テレポート方式)に設定する。

などが挙げられます。

体験するためのスペースが必要

本格的なVR体験、特に仮想空間内を実際に歩き回る「ルームスケール」のコンテンツを楽しむためには、ある程度の広さの安全なスペースが必要になります。最低でも2m四方程度の、障害物のない空間を確保することが推奨されます。

プレイに夢中になると、周囲への注意が散漫になり、現実の壁や家具に手や体をぶつけてしまう危険性があります。多くのVRシステムには、プレイエリアの境界線を設定し、近づくと警告が表示される「ガーディアンシステム」が搭載されていますが、それでも十分なスペースの確保は安全のために不可欠です。都市部の住宅事情などによっては、このスペースの確保が難しい場合もあるでしょう。

これらのメリットとデメリットを天秤にかけ、自分の環境や体質に合ったVRとの付き合い方を見つけることが、この素晴らしい技術を長く楽しむための鍵となります。

VRの今後の将来性

VRは一過性のブームではなく、私たちの未来を形作る重要な基盤技術として、着実にその存在感を増しています。技術の進化、応用分野の拡大、そして関連市場の成長という3つの側面から、VRの今後の将来性は非常に明るいと言えるでしょう。

技術の進化とデバイスの低価格化

VRデバイスの技術は、今も日進月歩で進化を続けています。今後の進化として、以下のような方向性が期待されています。

- さらなる高解像度化・広視野角化: ディスプレイ技術の向上により、映像はさらにリアルで鮮明になり、スクリーンドア効果はほぼ完全に解消されるでしょう。また、人間の自然な視界に近づくことで、没入感は格段に向上します。

- デバイスの小型化・軽量化: 現在のゴーグル型から、将来的には普段使いのメガネと変わらないような、軽量でスタイリッシュなデザインのデバイスが登場する可能性があります。これにより、VR/MR体験はより日常に溶け込んでいくでしょう。

- ワイヤレス技術の進化: PC接続型VRでも、遅延や画質劣化の少ない高性能なワイヤレス接続が標準となり、ケーブルの煩わしさから完全に解放される未来が期待されます。

- 触覚フィードバックの高度化: 全身を覆うハプティックスーツや、超音波による空中触覚技術など、仮想オブジェクトに「触れる」感覚をよりリアルに再現する技術の研究が進んでいます。

これらの技術的な進化と並行して、量産効果によるデバイスの低価格化も進んでいきます。かつてスマートフォンがそうであったように、高性能なVR/MRデバイスが誰でも手軽に購入できる価格帯になることで、普及は爆発的に加速する可能性があります。

さまざまな業界へのさらなる普及

現在、VRはゲームやエンターテインメントを中心に普及していますが、その応用範囲はあらゆる産業へと広がっています。今後は、以下のような分野での活用がさらに本格化していくと予測されます。

- 医療・ヘルスケア: 遠隔手術の支援、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患に対するVR暴露療法、認知症患者のためのリハビリテーションや回想法など、治療やケアの分野での活用が拡大します。

- 教育: 教室にいながら世界中の史跡を訪れたり、危険な化学実験を安全に行ったりと、VRは教育格差を是正し、すべての子供たちに質の高い体験型学習の機会を提供します。生涯学習や社会人教育の分野でも、スキル習得の効率化に貢献するでしょう。

- リモートワークとコラボレーション: 仮想オフィスにアバターで出勤し、同僚と自然なコミュニケーションを取りながら共同作業を行うスタイルが一般化するかもしれません。これにより、完全なリモート環境でも、チームの一体感や生産性を維持することが可能になります。

- 製造・小売: デジタルツイン(現実世界の物理的なオブジェクトをデジタル空間に再現する技術)とVRを組み合わせ、工場の生産ラインやサプライチェーン全体を仮想空間でシミュレーション・最適化する動きが加速します。小売業では、AIと連携したパーソナルな接客を行うバーチャル店舗が新たな販売チャネルとして定着していくでしょう。

VRは特定の業界のための特殊なツールではなく、あらゆる業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する、汎用的なプラットフォームへと進化していくのです。

メタバース市場の拡大との連携

VRの将来性を語る上で、「メタバース」市場の拡大との相乗効果は切り離せません。メタバースは、人々が交流し、経済活動を行い、生活する、インターネット上の永続的な三次元仮想空間です。そして、VRは、このメタバースに最も深く没入するための、いわば「究極のインターフェース」としての役割を担います。

今後、メタバースが新たなソーシャルプラットフォーム、エンターテインメント空間、そして経済圏として成長していくにつれて、そこにアクセスするためのVRデバイスの需要は必然的に高まっていきます。メタバース内で開催される大規模なイベントや、そこでしか得られない体験が生まれれば、それがVRデバイスを購入する強力な動機となるでしょう。

逆に、VRデバイスの性能向上と普及は、メタバースの体験価値を向上させ、その発展を加速させます。よりリアルで快適なVR体験が可能になることで、人々はより長い時間をメタバースで過ごすようになり、そこでの活動も活発化します。

このように、VRとメタバースは、互いの成長を促進し合う車の両輪のような関係にあります。この強力な連携が、VR技術を社会のインフラとして定着させる上で、極めて重要な推進力となることは間違いありません。技術の成熟と社会への浸透が進むにつれて、VRは私たちの生活や仕事、そして世界の捉え方そのものを変えていく、計り知れない可能性を秘めているのです。

まとめ

本記事では、「VR(仮想現実)」について、その基本的な定義から仕組み、ARとの違い、具体的な活用例、始め方、そして将来性に至るまで、包括的に解説してきました。

VRとは、コンピュータが創り出した三次元の仮想空間に、まるで自分がその場にいるかのように没入できる技術です。両眼視差を利用した立体映像、ユーザーの動きを追跡するトラッキング技術、そして臨場感を高める3Dオーディオが組み合わさることで、その魔法のような体験は実現されています。

AR(拡張現実)が「現実世界に情報を付加する」技術であるのに対し、VRは「現実世界を遮断し、別の世界に没入する」点で大きく異なります。そして、これらの技術を包括する総称がXR(クロスリアリティ)です。

VRでできることは、もはやゲームや動画鑑賞だけに留まりません。メタバースでの交流、バーチャル旅行、フィットネス、さらには不動産の内見、医療トレーニング、製造業のシミュレーションといったビジネス分野まで、その活用範囲は急速に拡大しています。

VRを始めるには、「VRゴーグル」「(機種に応じて)PCやゲーム機」「VRコンテンツ」の3つが必要です。特に、PC不要で手軽に始められる「スタンドアロン型VRゴーグル」の登場により、VRはかつてないほど身近な存在になりました。VRゴーグルを選ぶ際は、「目的」「予算」「性能」の3つのポイントを考慮することで、自分に最適な一台を見つけることができるでしょう。

確かに、VRには初期費用やVR酔いといった課題も存在します。しかし、それを補って余りあるほどの革新的な体験と、場所や時間の制約を超えた無限の可能性を提供してくれます。

技術の進化と低価格化は今後も続き、VRはさらに多くの産業、そして私たちの日常生活に深く浸透していくでしょう。メタバースの発展とともに、VRは次世代のコミュニケーションプラットフォームとしての地位を確立していくことが期待されます。

この記事が、あなたのVRに対する理解を深め、未知なる仮想現実の世界へ一歩踏み出すきっかけとなれば幸いです。VRは、単なるエンターテインメントツールではなく、私たちの生活や仕事、コミュニケーションのあり方を根底から変える可能性を秘めた革新的な技術です。 さあ、ゴーグルを装着して、新しい世界の扉を開いてみましょう。