近年、InstagramやTikTokなどのSNSを中心に、AR(拡張現実)技術を活用した「ARエフェクト」が急速に普及しています。写真や動画にアニメーションや3Dオブジェクトを重ね合わせることで、日常の風景を非日常的な空間に変えたり、ユーザーの顔を面白おかしく加工したりと、多彩な表現が可能です。

ARエフェクトは、個人が楽しむだけでなく、企業のマーケティング活動においても非常に強力なツールとなりつつあります。ユーザーが自発的にコンテンツを生成・拡散するUGC(User Generated Content)を促進し、ブランド認知度の向上や購買意欲の喚起に大きく貢献します。

この記事では、ARエフェクトの基本的な仕組みから、ビジネス活用のメリット、具体的な作り方、おすすめの制作ツール、さらには制作を依頼できる会社まで、網羅的に解説します。ARエフェクトを活用して、新たなユーザー体験を創出し、マーケティング効果を最大化するための一助となれば幸いです。

目次

ARエフェクトとは

ARエフェクトは、スマートフォンやタブレットのカメラを通して見る現実世界の映像に、デジタル情報を重ねて表示する技術です。多くのSNSアプリにカメラ機能の一部として搭載されており、ユーザーは手軽にユニークでインタラクティブな写真や動画を撮影できます。まずは、ARエフェクトの基本概念や仕組みについて詳しく見ていきましょう。

AR(拡張現実)との違い

ARエフェクトを理解する上で、まず「AR(Augmented Reality:拡張現実)」そのものとの関係性を整理しておくことが重要です。

ARとは、現実世界にデジタルの情報を付加し、現実を「拡張」する技術全般を指す言葉です。 これには、スマートフォンのカメラを通して特定の場所にキャラクターを出現させるゲームや、スマートグラスに道順を表示するナビゲーションシステム、工場の作業員がマニュアルを空間に表示させて作業を進める産業支援など、非常に幅広い応用分野が含まれます。

一方、ARエフェクトは、このAR技術の中でも特にSNSプラットフォーム上で、カメラ機能を通じて提供される視覚効果やインタラクションに特化した応用例です。InstagramのストーリーズやTikTokの動画撮影で使われる「フィルター」や「エフェクト」がこれにあたります。

つまり、ARが「技術の総称」であるのに対し、ARエフェクトは「特定の用途におけるAR技術の具体的なアプリケーション」と位置づけられます。ARという大きな枠組みの中に、SNSでの活用に最適化されたARエフェクトが存在すると考えると分かりやすいでしょう。ARエフェクトは、AR技術をより身近で、エンターテインメント性の高いものとして大衆に普及させた立役者ともいえます。

ARエフェクトの基本的な仕組み

私たちが普段何気なく使っているARエフェクトは、スマートフォンの様々な機能が連携することで実現しています。その基本的な仕組みは、大きく分けて「認識」「処理」「表示」の3つのステップで構成されています。

- 認識(Recognition)

ARエフェクトが機能するための第一歩は、カメラが捉えている現実世界の情報を「認識」することです。これには、以下のような技術が使われています。- 顔認識(Face Tracking): カメラが映像から人の顔の輪郭、目、鼻、口などのパーツの位置や向き、表情の変化をリアルタイムで検出します。これにより、顔にメイクを施したり、動物の耳や鼻を正確に追従させたりできます。

- 平面認識(Plane Tracking): スマートフォンのジャイロセンサーや加速度センサーを使い、カメラが床や机などの水平・垂直な面を検出します。これにより、現実の床の上に3Dキャラクターを立たせたり、テーブルの上に仮想のオブジェクトを置いたりすることが可能になります。

- 画像認識(Image Tracking): 事前に登録された特定の画像(マーカー)をカメラが認識すると、その画像に関連付けられたARコンテンツを表示します。ポスターや商品のパッケージにかざすとキャラクターが飛び出す、といった演出に使われます。

- SLAM(Simultaneous Localization and Mapping): 「自己位置推定」と「環境地図作成」を同時に行う技術です。カメラを動かすことで、周囲の空間構造を立体的に把握し、より現実に溶け込んだ形で3Dオブジェクトを固定・配置できます。

- 処理(Processing)

認識した情報に基づき、どのようなデジタルコンテンツを、どのように表示するかを決定し、映像を合成する処理を行います。例えば、「顔の目の位置に、このキラキラのテクスチャを重ねる」「検出した平面の上に、この3Dモデルをこの角度でレンダリングする」といった命令がスマートフォンのCPUやGPUで高速に処理されます。ユーザーの動きや表情に合わせてコンテンツがリアルタイムに変化するのも、この処理能力のおかげです。 - 表示(Display)

最後に、処理された映像、つまり現実のカメラ映像とデジタルコンテンツが合成された映像が、スマートフォンのディスプレイに表示されます。ユーザーは、あたかも現実世界にそのデジタル情報が存在しているかのような「拡張された現実」を体験できます。

これらの「認識」「処理」「表示」という一連の流れが、カメラのフレームレートに合わせて1秒間に何十回も繰り返されることで、滑らかでインタラクティブなAR体験が生まれるのです。

ARエフェクトでできること

ARエフェクトは、アイデア次第で無限の可能性を秘めていますが、代表的な機能としては以下のようなものが挙げられます。

- 顔の加工・変身:

最もポピュラーな利用方法です。肌をきれいに見せるビューティーエフェクト、バーチャルなメイクアップ、動物やキャラクターへの変身、面白いアクセサリーの試着など、自己表現のツールとして広く使われています。 - 空間演出・オブジェクトの配置:

現実の空間に2Dのイラストや3Dのオブジェクトを配置できます。部屋の中にバーチャルな家具を試し置きしたり、好きなキャラクターを呼び出して一緒に写真を撮ったり、何もない空間からドアが現れて異世界につながる、といった非日常的な演出が可能です。 - 現実世界の改変:

カメラが映し出す風景そのものを変化させることもできます。空の色を夕焼けやオーロラに変えたり、部屋の壁紙のデザインを変えたり、撮影している映像全体に雨や雪を降らせたりと、現実をダイナミックに彩ります。 - インタラクティブなゲーム:

ユーザーのアクションに反応するミニゲームを作成できます。顔の動きでキャラクターを操作したり、口を開けてアイテムを食べたり、まばたきで障害物を避けたりと、ユーザーを飽きさせない参加型のコンテンツを提供できます。 - 情報の可視化:

特定の場所や物に関連する情報をARで表示できます。例えば、レストランのメニューにカメラをかざすと料理の3Dモデルが表示されたり、歴史的建造物にカメラを向けると、その建物の歴史に関するテキストや映像が浮かび上がったりする、といった教育的・実用的な使い方も可能です。

このように、ARエフェクトは単なる「写真加工ツール」に留まらず、エンターテインメント、コミュニケーション、マーケティング、教育など、多岐にわたる分野で新たな価値を創造するポテンシャルを秘めた技術といえるでしょう。

ARエフェクトの主な種類

ARエフェクトは、その実現方法や表現の仕方によっていくつかの種類に分類できます。ここでは、SNSなどでよく見られる代表的なARエフェクトの種類を、それぞれの特徴と具体例を交えながら解説します。

| エフェクトの種類 | 主な認識技術 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 顔認識エフェクト | 顔認識(Face Tracking) | ユーザーの顔のパーツや動きを検出し、メイク、変形、オブジェクトの追従などを行う。自己表現やコミュニケーションで多用される。 | バーチャルメイク、動物の耳や鼻、アクセサリー試着、表情に連動するアニメーション |

| ワールドエフェクト | 平面認識、SLAM | 現実の空間や風景を認識し、2D/3Dのオブジェクトを配置したり、空間自体を変化させたりする。 | キャラクターの召喚、家具の試し置き、空の色を変える、バーチャルなドアの設置 |

| 空間・物体変化エフェクト | SLAM、物体認識 | 現実空間や特定の物体を認識し、そのテクスチャや色、形をリアルタイムで変化させる。 | 壁紙や床のデザイン変更、車のボディカラー変更、空間全体へのエフェクト(雨、雪) |

| マーカー認識エフェクト | 画像認識(Image Tracking) | 特定の画像(マーカー)をトリガーとしてARコンテンツを表示する。プロモーションやイベントで活用しやすい。 | 商品パッケージ、ポスター、名刺、雑誌のページ |

| ミニゲームエフェクト | 顔認識、ハンドトラッキングなど | ユーザーの顔の動きやまばたき、手の動きなどをコントローラーとして遊ぶインタラクティブなゲーム。 | 顔を左右に動かしてキャラクターを操作、口を開けてアイテムを食べる、まばたきでジャンプ |

顔を認識して変化させるエフェクト

これは最も一般的で、多くのユーザーに親しまれているタイプのARエフェクトです。スマートフォンのインカメラで自分の顔を映すと、目・鼻・口・輪郭などの特徴点をリアルタイムでトラッキングし、その位置情報に合わせてデジタルコンテンツを重ね合わせます。

- ビューティー・メイクアップ系:

肌を滑らかに見せる、目を大きくする、顔を細くするといった補正機能や、アイシャドウ、リップ、チークなどを仮想的に施すバーチャルメイクがあります。コスメブランドが新商品の色味を試してもらうために提供するケースが多く見られます。 - アクセサリー・試着系:

メガネやサングラス、帽子、ピアスといったアクセサリーを仮想的に試着できます。ユーザーは実際に店舗へ行かなくても、自分に似合うかどうかを手軽に確認できます。 - キャラクター・変身系:

動物の耳や鼻、ひげなどを顔に追従させたり、アニメのキャラクターになりきったりするエフェクトです。エンターテインメント性が高く、ユーザーの「変身願望」を満たすことで、SNSでのシェアを促します。 - 表情連動系:

ユーザーの表情の変化(笑顔、驚き、口を開けるなど)をトリガーにして、エフェクトを変化させます。例えば、口を開けると炎を吐く、笑顔になると背景からハートが飛び出すといった、インタラクティブな体験を提供します。

空間に2Dや3Dオブジェクトを表示するエフェクト

アウトカメラ(背面カメラ)を使って、現実の風景に2Dのイラストや3DのCGオブジェクトを配置するタイプのエフェクトです。「ワールドエフェクト」とも呼ばれ、平面認識技術やSLAM技術を活用して、オブジェクトがまるでその場に実在するかのように表示されます。

- キャラクター召喚・記念撮影:

好きなアニメやゲームのキャラクターを現実世界に呼び出し、一緒に写真や動画を撮ることができます。キャラクターは地面や机の上に自然に立ち、ユーザーが回り込んでもその場に留まり続けます。 - 家具・家電の試し置き:

ECサイトなどで販売されている家具や家電の3Dモデルを、自宅の部屋に原寸大で配置できます。サイズ感や部屋の雰囲気とのマッチングを事前に確認できるため、購入後のミスマッチを防ぎ、購買意欲を高める効果があります。 - 情報・ナビゲーション:

特定の場所や建物にカメラを向けると、関連情報がポップアップ表示されたり、目的地までの道順が矢印で示されたりします。観光案内や施設内のナビゲーションなど、実用的な分野での活用が期待されています。

現実の空間や物体を変化させるエフェクト

これは、空間にオブジェクトを追加するだけでなく、現実世界を構成する要素(空、地面、壁など)そのものの見た目をダイナミックに変化させるエフェクトです。

- 空の置き換え(Sky Segmentation):

AIがカメラ映像の中から「空」の領域を自動で認識し、その部分だけを別の映像(夕焼け、星空、オーロラなど)に差し替えます。何気ない日常の風景を、一瞬でドラマチックなシーンに変えることができます。 - 地面・壁のテクスチャ変更:

平面認識で検出した床や壁の表面に、別のデザインやテクスチャを貼り付けます。インテリアのシミュレーションや、イベント会場の空間演出などに活用できます。 - 映像全体へのフィルター・エフェクト:

映像全体の色調をセピアやモノクロに変えたり、雨や雪、桜吹雪といったパーティクル(粒子)を降らせたりすることで、動画の雰囲気を大きく変えることができます。

画像やマーカーを認識するエフェクト

事前に登録しておいた特定の画像(マーカー)をカメラで認識すると、それをトリガーにしてARコンテンツが起動するタイプのエフェクトです。オフラインの印刷物とデジタルのARコンテンツを繋ぐ架け橋として、企業のプロモーション活動で広く利用されています。

- 商品パッケージとの連動:

商品のパッケージにカメラをかざすと、ブランドのキャラクターが動き出したり、商品の使い方を解説する動画が再生されたりします。消費者に驚きと楽しさを提供し、商品への関心を深めます。 - ポスター・チラシの拡張:

イベントのポスターにカメラをかざすと、出演アーティストのメッセージ動画が見られたり、イベント会場までの地図が表示されたりします。印刷物だけでは伝えきれないリッチな情報を提供できます。 - 雑誌・書籍との連動:

雑誌の特集ページにカメラをかざすと、掲載されているモデルが着ている服の3Dモデルが表示されたり、料理本で紹介されている料理の調理工程が動画で再生されたりします。紙媒体にインタラクティブな付加価値を与えます。

簡単な操作で楽しめるミニゲームエフェクト

ユーザーの身体の動きを使って遊ぶ、インタラクティブ性の高いゲーム型のエフェクトです。ユーザーに能動的な参加を促すことで、高いエンゲージメントと滞在時間の向上が期待できます。

- 顔の動きで操作するゲーム:

顔を左右に動かしてキャラクターを操作し、障害物を避けたりアイテムを集めたりします。 - 表情をトリガーにするゲーム:

口を開けて食べ物をキャッチする、まばたきでジャンプするといった、直感的な操作で楽しめます。 - クイズ・診断系コンテンツ:

ランダムに表示される質問に顔の動き(例:YESなら頷く、NOなら首を振る)で答えていき、最後に診断結果が表示されるといったコンテンツです。ユーザーの自己表現欲求を刺激し、結果のシェアを促します。

これらのエフェクトは単独で使われることもありますが、複数の種類を組み合わせることで、より複雑で没入感の高いAR体験を創り出すことも可能です。

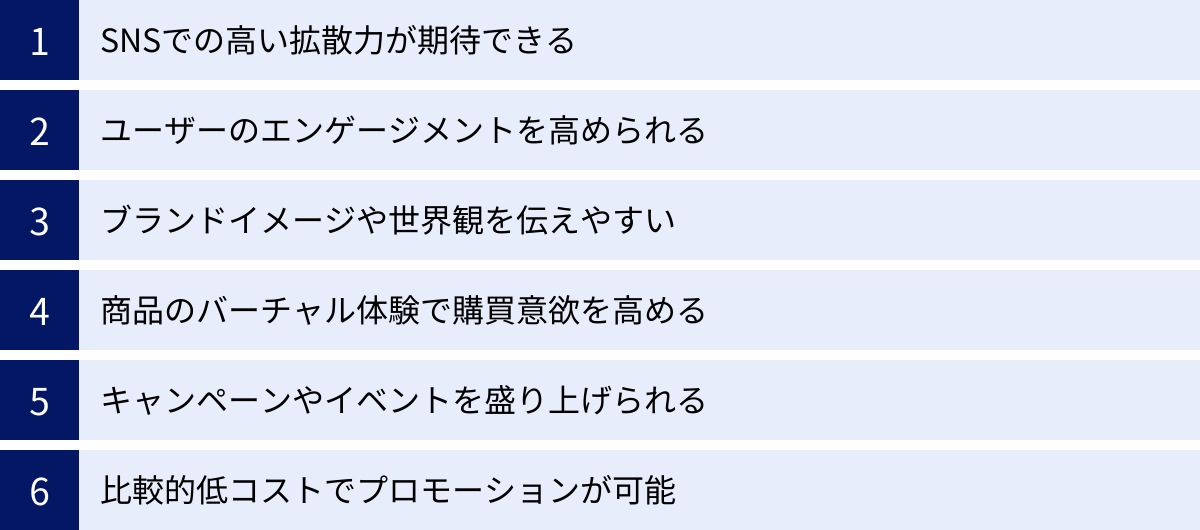

企業がARエフェクトを活用する6つのメリット

ARエフェクトは、単にユーザーを楽しませるだけでなく、企業のマーケティングやブランディング活動において、従来の広告手法にはない多くのメリットをもたらします。ここでは、企業がARエフェクトを活用する主な6つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

① SNSでの高い拡散力が期待できる

ARエフェクト最大のメリットは、ユーザーによる自発的な情報拡散(バイラル・マーケティング)を強力に促進できる点にあります。

従来の広告は、企業から消費者への一方的な情報発信が中心でした。しかし、ARエフェクトはユーザー自身がクリエイターとなり、ブランドが提供したエフェクトを使ってオリジナルのコンテンツ(写真や動画)を生成します。そして、そのユニークで面白いコンテンツを「見てほしい」「共有したい」という自然な動機から、自身のSNSアカウントに投稿します。

この一連の流れは、UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)と呼ばれます。UGCは、友人や知人からの投稿であるため、企業広告に比べて信頼性が高く、受け入れられやすいという特徴があります。一人のユーザーの投稿がそのフォロワーに届き、そのフォロワーがまたエフェクトを使って投稿し…という連鎖が生まれることで、情報はネズミ算式に拡散していきます。

企業は、ユーザーが思わず使ってみたくなる、そしてシェアしたくなるような魅力的なARエフェクトを開発・提供することで、広告費をかけずにブランドや商品の認知を爆発的に広げられる可能性があります。特に、ハッシュタグチャレンジなどと組み合わせることで、キャンペーンの効果をさらに高めることができます。

② ユーザーのエンゲージメントを高められる

エンゲージメントとは、ユーザーがブランドや商品に対して抱く「愛着」や「深いつながり」を指します。ARエフェクトは、このエンゲージメントを高める上で非常に効果的です。

Webサイトの閲覧や動画広告の視聴といった受動的な体験とは異なり、ARエフェクトはユーザーが自らカメラを起動し、顔を動かしたり、空間を映したりと、能動的にアクションを起こすことで成立する「参加型」のコンテンツです。ユーザーは単なる情報の受け手ではなく、ブランドが提供する世界観の「体験者」となります。

このようなインタラクティブな体験は、ユーザーの記憶に強く残りやすく、ブランドに対する親近感や好意を醸成します。エフェクトで遊んでいる時間そのものが、ブランドとの接触時間(滞在時間)となり、自然な形でブランドメッセージを刷り込むことができます。「楽しかった」「面白かった」というポジティブな感情体験が、そのままブランドへの良い印象へと結びつくのです。

③ ブランドイメージや世界観を伝えやすい

ARエフェクトは、テキストや静止画、通常の動画広告よりも、ブランドが持つ独自のイメージや世界観を直感的かつ豊かに表現できるメディアです。

例えば、コスメブランドであれば、ブランドカラーを基調としたキラキラしたメイクアップエフェクトを提供することで、華やかで洗練されたイメージをユーザーに体験してもらえます。アニメやゲームであれば、その作品のキャラクターや象徴的なアイテムをARエフェクト化することで、ファンは作品の世界に入り込んだかのような没入感を味わえます。

言葉で説明するよりも、ARを通じて「体験」してもらう方が、ブランドの持つ雰囲気や価値観は遥かに伝わりやすいです。ブランドロゴやキャラクターをエフェクト内に自然に組み込むことで、ユーザーが楽しみながらブランドに繰り返し接触する機会を創出し、ブランド認知度とロイヤリティの向上につなげることができます。

④ 商品のバーチャル体験で購買意欲を高める

特にECサイトを運営する企業にとって、ARエフェクトはコンバージョン率(購入率)を向上させるための強力な武器となります。ECサイトの大きな課題の一つに、「商品を実際に試すことができない」という点がありますが、ARの「バーチャル試着(バーチャルトライオン)」機能がこの課題を解決します。

- アパレル・コスメ: メガネやサングラス、帽子、ピアスの試着や、口紅やアイシャドウの色味を自分の顔で確認できます。

- 家具・インテリア: 購入を検討しているソファやテーブルを、自宅の部屋に実寸大で配置し、サイズ感や他の家具との調和を確認できます。

- 家電: 冷蔵庫や洗濯機などの大型家電が、設置スペースに収まるかどうかを事前にシミュレーションできます。

このように、購入前に商品を仮想的に体験することで、ユーザーは「自分に似合うか」「部屋に置けるか」といった不安を解消し、安心して購入ボタンを押せるようになります。 この「試せる」という体験は、購入の後押しになるだけでなく、返品率の低下にも貢献します。

⑤ キャンペーンやイベントを盛り上げられる

ARエフェクトは、オンライン・オフラインを問わず、様々なキャンペーンやイベントを活性化させるための起爆剤となり得ます。

- オンラインキャンペーン:

特定のハッシュタグを付けてARエフェクトを使った動画を投稿してもらう「ハッシュタグチャレンジ」は、参加のハードルが低く、多くのUGCを生み出す定番の手法です。優れた投稿には賞品を用意することで、参加意欲をさらに高められます。 - オフラインイベント:

音楽フェスや展示会、商業施設などで、その会場でしか使えない「限定ARエフェクト」を提供することで、来場者に特別な体験を提供できます。イベントロゴやキャラクターと一緒に写真が撮れるエフェクトは、来場の記念となり、SNSでのシェアを促すことで、イベント自体の宣伝にもつながります。スタンプラリーのように、会場内の複数のスポットで異なるARエフェクトを起動させるといった、回遊性を高める企画も可能です。

⑥ 比較的低コストでプロモーションが可能

テレビCMや大手メディアへの広告出稿、大規模なイベントの開催など、従来のマーケティング手法には多額の費用がかかります。一方で、ARエフェクトは、これらの手法と比較して低コストで開発・導入でき、かつ高い拡散効果が期待できるコストパフォーマンスに優れた施策です。

もちろん、制作するエフェクトの複雑さや、制作を外部の会社に依頼するかどうかによって費用は変動しますが、基本的なエフェクトであれば、数十万円程度から制作が可能です。一度エフェクトを公開すれば、プラットフォーム上で半永久的に利用され続けるため、長期的な資産となります。

前述の通り、ユーザーのUGCによって情報が自然に拡散していくため、多額の広告配信費用をかけずとも、多くの人々にリーチできる可能性があります。少ない投資で大きなリターンを狙える可能性がある点は、特に予算が限られている中小企業やスタートアップにとって大きな魅力といえるでしょう。

ARエフェクトが使える主なSNSプラットフォーム

ARエフェクトは、様々なSNSプラットフォームに搭載されていますが、それぞれに特徴やユーザー層、開発環境が異なります。ここでは、ARエフェクトが利用できる主要なSNSプラットフォームを5つ紹介し、その特性を比較します。

| プラットフォーム | 主な利用シーン | ユーザー層 | 開発ツール | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ストーリーズ、リール | 10代〜30代の女性が中心 | Meta Spark Studio | ビジュアル重視。UGCの拡散力が非常に高い。ショッピング機能との連携も可能。 | |

| TikTok | 短尺動画コンテンツ | 10代〜20代の若年層 | Effect House | エンタメ性・トレンド性が高い。音楽との組み合わせでバイラルヒットが生まれやすい。 |

| フィード投稿、ストーリーズ、Messenger | 30代以上の比較的高い年齢層も含む幅広い層 | Meta Spark Studio | Instagramと開発環境を共有。実名登録制で、よりクローズドなコミュニティでの拡散が中心。 | |

| Snapchat | ダイレクトメッセージ、ストーリーズ | 10代〜20代の若年層 | Lens Studio | AR機能のパイオニア。技術的に高度でインタラクティブな表現(Lenses)が得意。 |

| LINE | LINE VOOM、トークルームのカメラ | 全世代にわたる幅広い層 | LINE Effect Maker (非公開) | 日本国内で圧倒的な利用者数。LINEスタンプのように日常的なコミュニケーションで利用される。 |

Instagram(インスタグラム)

Instagramは、日本国内におけるARエフェクトの主要なプラットフォームといえます。特に24時間で消える「ストーリーズ」機能での利用が活発で、日常の瞬間を気軽にシェアする文化とARエフェクトの相性は抜群です。

- 特徴:

ビジュアルコミュニケーションが中心のプラットフォームであるため、おしゃれなもの、美しいもの、面白いものなど、写真や動画を「盛る」ためのエフェクトが人気です。企業が開発したブランドエフェクトも、ユーザーが自分のプロフィールページに保存して、いつでも使えるようにコレクションできます。これにより、一度使ったユーザーが繰り返し利用してくれる可能性が高まります。 - ユーザー層:

10代から30代の、特に女性ユーザーが多い傾向にあります。ファッション、コスメ、グルメ、旅行など、ビジュアル訴求が重要な業界との親和性が非常に高いです。 - 開発ツール:

Meta社が提供する「Meta Spark Studio」を使用して開発します。Facebookと共通のツールであるため、一度作成したエフェクトを両方のプラットフォームで展開することも可能です。 - 活用ポイント:

ストーリーズでのUGC創出を狙ったキャンペーンが効果的です。また、ショッピング機能と連携し、ARエフェクトで試着した商品をそのままECサイトで購入できる導線を設計することもできます。

TikTok(ティックトック)

TikTokは、短尺動画に特化したプラットフォームであり、音楽やダンスと組み合わせたエンターテインメント性の高いARエフェクトが数多く生まれています。

- 特徴:

トレンドの移り変わりが非常に速く、特定のARエフェクトと楽曲がセットになって爆発的に流行する「チャレンジ企画」が頻繁に発生します。ユーザーを驚かせたり、笑わせたりするような、インパクトの強いエフェクトが好まれる傾向にあります。 - ユーザー層:

中心は10代から20代の若年層です。彼らの間で話題になることが、社会現象につながるケースも少なくありません。 - 開発ツール:

ByteDance社が提供する「Effect House」を使用して開発します。TikTokのトレンドやカルチャーを理解した上で、動画コンテンツとして面白くなるような企画が求められます。 - 活用ポイント:

思わず真似して動画を撮りたくなるような、キャッチーなエフェクトを開発することが鍵となります。人気のTikTokクリエイター(インフルエンサー)にエフェクトを使ってもらうことで、一気に拡散を狙う施策も有効です。

Facebook(フェイスブック)

Facebookでも、フィード投稿やストーリーズ、そしてMessengerのビデオ通話などでARエフェクトを利用できます。

- 特徴:

実名登録が基本で、友人や家族、同僚といったリアルな人間関係に基づいたコミュニティが形成されています。そのため、InstagramやTikTokに比べると、よりプライベートでクローズドな範囲でのコミュニケーションに利用されることが多いです。 - ユーザー層:

30代以上の比較的高い年齢層も多く含み、他のSNSに比べてユーザー層の幅が広いのが特徴です。 - 開発ツール:

Instagramと同じ「Meta Spark Studio」を使用します。 - 活用ポイント:

幅広い年齢層にリーチしたい場合や、Facebookページを活用したコミュニティマーケティングの一環としてARエフェクトを利用する際に有効です。例えば、家族で楽しめるようなARゲームや、イベント参加者同士のコミュニケーションを促すエフェクトなどが考えられます。

Snapchat(スナップチャット)

Snapchatは、AR機能をいち早くカメラに搭載した、ARコミュニケーションのパイオニア的存在です。ARエフェクトは「レンズ(Lenses)」と呼ばれ、その技術力の高さと表現の豊かさには定評があります。

- 特徴:

消えるメッセージが基本のクローズドなコミュニケーションツールですが、ARレンズのクオリティは非常に高いです。3Dオブジェクトのレンダリングや、AIと連携した高度な認識技術など、常に最先端のAR体験を提供しています。 - ユーザー層:

欧米を中心に、10代から20代の若年層に絶大な人気を誇ります。日本では他のSNSほどの普及率ではありませんが、コアなファンが存在します。 - 開発ツール:

Snap社が提供する「Lens Studio」を使用して開発します。プロフェッショナル向けの高度な機能を多数備えており、非常にクリエイティブな表現が可能です。 - 活用ポイント:

グローバル、特に欧米の若年層をターゲットにしたキャンペーン展開を考える場合に有力な選択肢となります。技術的にチャレンジングで、新しいAR表現を追求したい場合にも最適なプラットフォームです。

LINE(ライン)

日本国内で最も広く利用されているコミュニケーションアプリであるLINEでも、ビデオ通話や「LINE VOOM」、トークルームのカメラ機能などでARエフェクトが利用できます。

- 特徴:

国内の圧倒的なユーザー数が最大の強みです。日常的なコミュニケーションの中で、LINEスタンプのように気軽に使えるエフェクトが提供されています。 - ユーザー層:

年齢や性別を問わず、非常に幅広い層が利用しています。 - 開発ツール:

以前は「LINE Effect Maker」というツールが一部クリエイター向けに提供されていましたが、2024年現在、一般企業や個人が自由に開発・公開できる環境は限定的です。多くの場合、LINE社とのパートナーシップを通じて開発・提供される形となります。 - 活用ポイント:

国民的なキャラクターや大規模なキャンペーンなど、マス層へのリーチを最優先したい場合に非常に効果的です。LINE公式アカウントと連携させ、友だち登録を促進するインセンティブとしてARエフェクトを活用するといった手法が考えられます。

ARエフェクトの作り方

ARエフェクトを作成するには、大きく分けて「自分で作る方法」と「専門の制作会社に依頼する方法」の2つのアプローチがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や予算、求めるクオリティに応じて最適な方法を選択することが重要です。

自分で作る方法

プログラミングの知識がなくても、各SNSプラットフォームが提供する専用ツールを使えば、個人でもARエフェクトを制作できます。基本的なエフェクトであれば、ツールの使い方を学びながら比較的短期間で作成することも可能です。

制作に必要なツール

ARエフェクトを自作する場合、主に以下のツールが必要になります。

- ARエフェクト開発ツール(必須):

これがメインの制作ツールです。作りたいプラットフォームに対応したものを選びます。- Meta Spark Studio: Instagram、Facebook用

- Effect House: TikTok用

- Lens Studio: Snapchat用

これらのツールは、3Dモデルや画像を読み込み、それらをどのように表示・動作させるかを視覚的に設定できる「ビジュアルプログラミング」環境が整っているため、コードを書かずに開発を進められます。

- 2Dグラフィックソフト(推奨):

エフェクトに使用するテクスチャ(画像の素材)やイラストを作成・編集するために使用します。- Adobe Photoshop: 高機能なプロ向けツール。

- GIMP: 無料で使える高機能なオープンソースソフト。

- Canva: ブラウザ上で手軽にデザインが作成できるツール。

- 3Dモデリングソフト(必要に応じて):

空間に配置するオリジナルの3Dキャラクターやオブジェクトを作成する場合に必要となります。- Blender: 無料でありながらプロレベルの機能を備えた非常に強力なオープンソースソフト。

- Autodesk Maya / 3ds Max: 映像・ゲーム業界で広く使われているプロ向けの有料ソフト。

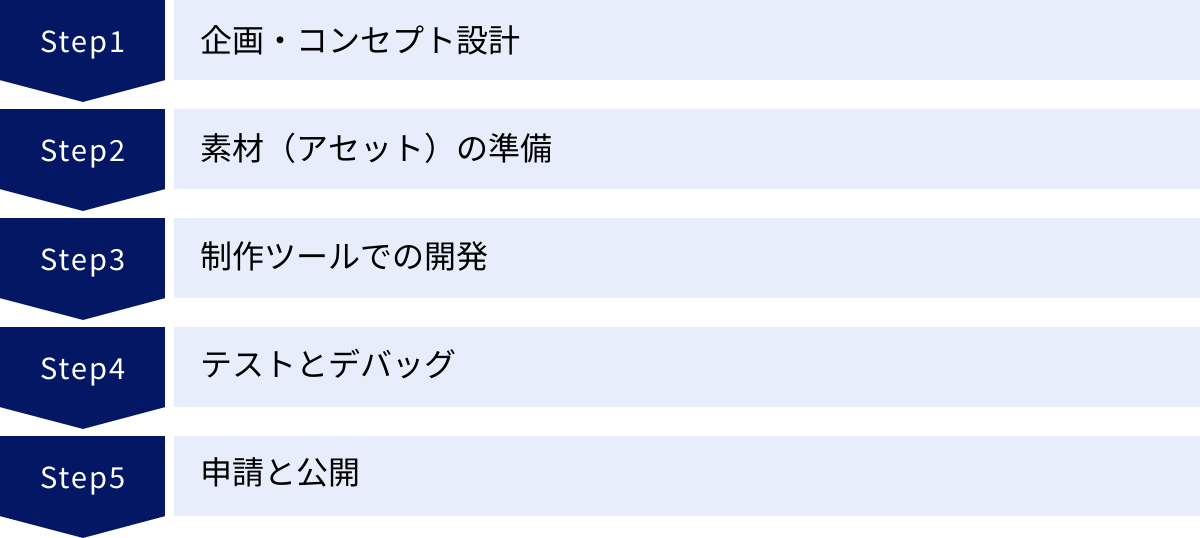

制作の基本的な流れ5ステップ

ARエフェクトの自作は、一般的に以下の5つのステップで進められます。

① 企画・コンセプト設計

まず最初に、「誰に」「何を体験してもらい」「どのような行動を促したいか」という企画の根幹を固めます。

- 目的の明確化: 認知度向上、商品理解の促進、UGCの創出など、このARエフェクトで何を達成したいのかを具体的に設定します。

- ターゲット設定: どのようなユーザーに使ってもらいたいかを定義します(例:20代女性、アニメ好きの男性など)。

- アイデア出し: 目的とターゲットに基づき、どのようなエフェクトにするかアイデアを練ります。顔認識でメイクをするのか、ワールドカメラでキャラクターを出すのか、ゲーム要素を入れるのかなど、具体的な表現方法を考えます。この段階で、簡単な絵コンテや仕様書を作成しておくと、後の工程がスムーズに進みます。

② 素材(アセット)の準備

次に、企画したエフェクトを実現するために必要なデジタル素材(アセット)を準備します。

- 2Dアセット: テクスチャ、イラスト、アイコン、ロゴ画像など。

- 3Dアセット: 3Dモデル、アニメーションデータなど。

- 音声アセット: BGMや効果音など。

これらのアセットは、前述のグラフィックソフトや3Dモデリングソフトを使って自作するほか、無料または有料の素材サイトからダウンロードして利用することも可能です。ただし、商用利用の可否やライセンス規約は必ず確認しましょう。

③ 制作ツールでの開発

アセットが揃ったら、いよいよARエフェクト開発ツール(Meta Spark Studioなど)を使ってエフェクトを組み立てていきます。

- プロジェクトの新規作成: ツールを起動し、作りたいエフェクトの種類に応じたテンプレートを選択して新しいプロジェクトを開始します。

- アセットのインポート: 準備した2D、3D、音声などのアセットをツール内に読み込みます。

- シーンの構築: 3D空間内にオブジェクトを配置し、顔や平面に追従するように設定します。

- ロジック(インタラクション)の設定: 「顔を認識したらこの画像を表示する」「画面をタップしたらアニメーションを再生する」といった、ユーザーのアクションに対する反応を「パッチエディタ」と呼ばれるビジュアルプログラミング機能で設定していきます。

- マテリアルとテクスチャの設定: 3Dモデルの質感(光沢、透明度など)を調整し、テクスチャを貼り付けます。

④ テストとデバッグ

制作ツール上でのプレビューだけでなく、必ず実機(スマートフォン)にエフェクトを転送して動作確認を行います。

- 動作確認: 意図した通りにエフェクトが表示・動作するか、様々な環境(異なる機種、明るさ、角度など)でテストします。

- パフォーマンスチェック: エフェクトのファイルサイズが規定内に収まっているか、スマートフォンの動作が重くならないかなどを確認します。

- デバッグ: 発見された不具合や、見た目の違和感などを修正していきます。このテストと修正のサイクルを繰り返し、エフェクトの完成度を高めていきます。

⑤ 申請と公開

エフェクトが完成したら、各プラットフォームの審査に提出(申請)します。

- ガイドラインの確認: 申請前に、各プラットフォームが定めるデザインやコンテンツに関するガイドラインを熟読し、違反がないか最終チェックします。ロゴの表示ルールや、禁止されている表現など、細かな規定があります。

- 申請情報の入力: エフェクトのアイコン、デモ動画、説明文などを準備し、管理画面から申請を行います。

- 審査と公開: 申請後、プラットフォームによる審査が行われます。審査には数日から数週間かかる場合があります。無事に承認されれば、エフェクトが一般に公開され、誰でも利用できるようになります。

制作会社に依頼する方法

より高品質なエフェクトを確実に、そして効率的に制作したい場合は、専門の制作会社に依頼するのが賢明な選択です。

制作会社に依頼するメリット

- 高いクオリティ: プロのデザイナーやエンジニアが制作するため、企画の意図を汲み取った高品質で魅力的なARエフェクトが期待できます。

- 企画・提案力: 豊富な制作実績に基づき、マーケティング目的の達成に貢献する効果的なARエフェクトの企画を提案してもらえます。

- 時間とリソースの節約: 自社で学習や制作にかける時間と労力を削減でき、本来の業務に集中できます。

- 複雑な表現の実現: 3Dモデリングや高度なインタラクションなど、自作では難しい複雑な表現も実現可能です。

- プラットフォームの規約対応: 頻繁に更新される各SNSの審査ガイドラインにも精通しているため、スムーズな申請・公開が期待できます。

依頼する場合の費用相場

ARエフェクトの制作費用は、その内容や複雑さによって大きく変動します。あくまで一般的な目安ですが、以下のような価格帯が想定されます。

| 費用帯 | エフェクトの内容 |

|---|---|

| 30万円~80万円 | ・既存のテンプレートをベースにした簡単な2Dエフェクト ・顔に追従するスタンプや簡単なメイクアップ ・シンプルなロゴやテキストの表示 |

| 80万円~200万円 | ・オリジナルの2D/3Dモデルを使用したエフェクト ・簡単なミニゲームやクイズコンテンツ ・複数のインタラクションを組み合わせたもの |

| 200万円以上 | ・高品質なオリジナルの3Dキャラクターやアニメーション ・SLAM技術を活用した複雑な空間演出 ・複数のシーンを持つゲーム性の高いコンテンツ |

最終的な費用は、企画内容、アセット(3Dモデルなど)をどちらが用意するか、修正回数などによって変動します。依頼する際は、複数の会社から見積もりを取り、内訳を比較検討することが重要です。

制作会社の選び方のポイント

- 実績の確認: 会社のウェブサイトで過去の制作実績を確認し、自社のイメージや目的に合ったクオリティ、テイストのエフェクトを制作しているかを見極めます。特に、自社と同じ業界での実績があれば、よりスムーズな進行が期待できます。

- 企画・提案力: 単に言われたものを作るだけでなく、マーケティング視点から能動的に企画やアイデアを提案してくれる会社を選びましょう。

- コミュニケーションの円滑さ: 担当者との相性や、レスポンスの速さ、説明の分かりやすさも重要なポイントです。制作プロセスを丁寧に説明し、こちらの要望を的確に汲み取ってくれるかを確認します。

- 対応範囲: 企画からデザイン、開発、申請代行、公開後の効果測定まで、どこまでの範囲をサポートしてくれるかを確認しましょう。

ARエフェクト制作におすすめのツール3選

ARエフェクトを自作する際に中心となるのが、各SNSプラットフォームが提供する公式の開発ツールです。ここでは、主要な3つの無料ツールについて、それぞれの特徴を詳しく解説します。

| ツール名 | 開発元 | 対応プラットフォーム | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Meta Spark Studio | Meta | Instagram, Facebook, Messenger | ・テンプレートが豊富で初心者にも扱いやすい ・ビジュアルプログラミング(パッチエディタ)が直感的 ・大規模な開発者コミュニティがあり情報が豊富 |

| Effect House | ByteDance | TikTok | ・TikTokのトレンドや文化と親和性が高い ・2Dイラストやアニメーション系の表現に強い ・短尺動画で映えるエフェクト制作に特化 |

| Lens Studio | Snap | Snapchat | ・プロ向けの高度な機能を多数搭載 ・機械学習(ML)モデルとの連携が可能 ・物理演算やリアルなレンダリング表現が得意 |

① Meta Spark Studio

Meta Spark Studioは、InstagramとFacebook向けのARエフェクトを制作するための公式ツールです。世界で最も多くのクリエイターに利用されているAR開発ツールの一つであり、初心者からプロまで幅広く対応しています。

- 直感的なインターフェース:

ドラッグ&ドロップを多用した分かりやすいインターフェースが特徴です。専門的な知識がなくても、テンプレートを活用すれば短時間で基本的なエフェクトを作成できます。 - 強力なパッチエディタ:

プログラミングコードを書かずに、ノード(機能を持つブロック)を線でつなぐだけで複雑なロジックやインタラクションを構築できる「パッチエディタ」が非常に強力です。例えば、「顔の口が開いたら(If Mouth is Open)」「音を再生する(Play Audio)」といった処理を視覚的に組み立てられます。 - 豊富なアセットライブラリ:

Meta社が提供する無料の3Dモデルや効果音などのアセットライブラリが用意されており、素材を一から準備しなくてもすぐに制作を始められます。 - 活発なコミュニティ:

公式ドキュメントやチュートリアルが充実しているほか、世界中のクリエイターが参加する巨大なコミュニティが存在します。Facebookグループなどで質問すれば、多くのユーザーからアドバイスを得ることができ、学習の助けになります。

(参照:Meta Spark Studio 公式サイト)

Instagramでのプロモーションを考えている場合、まず最初に学ぶべきツールといえるでしょう。

② Effect House

Effect Houseは、TikTok向けのARエフェクトを制作するための公式ツールです。TikTokのプラットフォームの特性に合わせて、短尺動画コンテンツをより面白く、魅力的にするための機能が充実しています。

- TikTokトレンドとの連携:

TikTokで流行している動画フォーマットやチャレンジ企画に合わせたエフェクトを制作しやすいように設計されています。開発段階から、TikTokのUIと合わせてプレビューできるため、実際の使われ方をイメージしながら制作を進められます。 - 2D表現の強み:

3Dだけでなく、2Dイラストを動かしたり、アニメーションさせたりする機能が豊富です。イラストレーターやアニメーターが自身の作品をARエフェクト化する際にも適しています。 - ユーザーインタラクション機能:

画面タップだけでなく、ユーザーの「いいね」や「コメント」といったアクションに反応するインタラクティブなエフェクトも作成可能です。ライブ配信を盛り上げるツールとしても活用できます。 - 学習コンテンツの充実:

初心者向けのチュートリアル動画やテンプレートが豊富に用意されており、ツールの使い方を段階的に学ぶことができます。

(参照:TikTok Effect House 公式サイト)

若年層をターゲットに、TikTokでのバイラルヒットを狙うなら必須のツールです。

③ Lens Studio

Lens Studioは、Snapchat向けのARエフェクト(レンズ)を制作するための公式ツールです。3つのツールの中では最もプロフェッショナル向けで、技術的に高度で革新的な表現を追求できる機能を備えています。

- 高度なグラフィック性能:

物理ベースレンダリング(PBR)に対応しており、金属やガラスのようなリアルな質感を表現できます。また、物理演算エンジンを内蔵しているため、オブジェクトが重力に従って落下したり、他のオブジェクトと衝突したりする、より現実に近いシミュレーションが可能です。 - 機械学習(ML)との連携:

「SnapML」という機能を使えば、開発者が独自に学習させた機械学習モデルをARレンズに組み込むことができます。これにより、特定の物体を認識してエフェクトを発動させたり、ユーザーの手の形を認識してジェスチャー操作を実現したりと、ユニークでインテリジェントなAR体験を創造できます。 - 多様なトラッキング技術:

顔や平面だけでなく、手(Hand Tracking)、体(Body Tracking)、さらには猫や犬(Pet Tracking)まで、多彩な対象を認識・追従する機能が標準で搭載されています。

(参照:Lens Studio by Snap Inc. 公式サイト)

AR技術の最先端を追求し、他にはない独創的なユーザー体験を提供したい場合に最適なツールです。

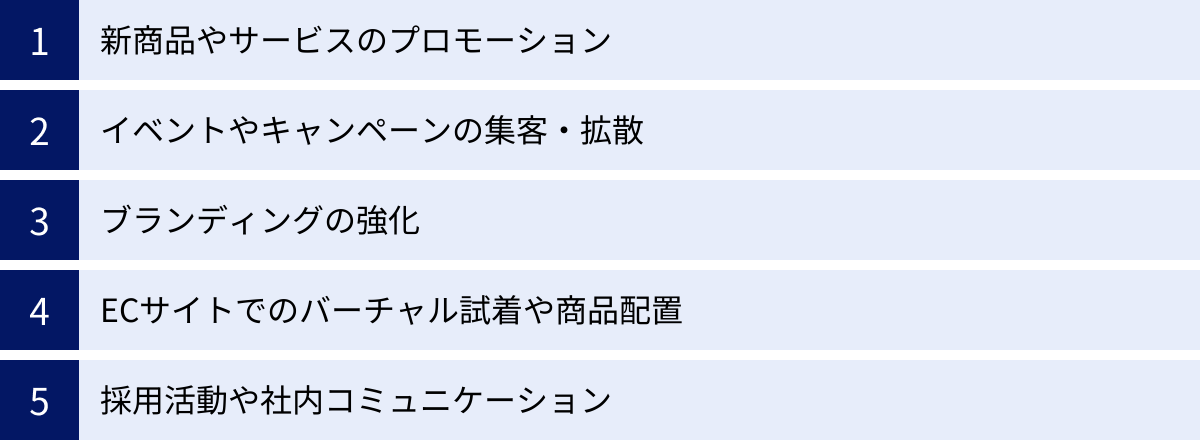

ARエフェクトのマーケティング活用シーン

ARエフェクトは、そのインタラクティブ性と拡散力を活かして、企業のマーケティング活動の様々な場面で効果を発揮します。ここでは、具体的な活用シーンを5つ紹介します。

新商品やサービスのプロモーション

新商品の発売や新サービスの開始時にARエフェクトを活用することで、ユーザーの注目を集め、話題化を図ることができます。

- 化粧品・コスメ:

新色のリップやアイシャドウを、発売前にARエフェクトでバーチャル体験できるようにします。ユーザーは自分の顔で色味を試せるため、商品への興味関心が高まり、発売への期待感を醸成できます。 - 食品・飲料:

新商品のパッケージをマーカーとして認識させ、カメラをかざすとブランドのキャラクターが飛び出して商品を紹介するARエフェクトを提供します。店頭でのアイキャッチ効果や、購入後のエンゲージメント向上につながります。 - 映画・ゲーム:

公開・発売される作品の登場キャラクターになりきれる変身エフェクトや、作品の世界観を体験できるワールドエフェクトを公開します。ファンによるUGC投稿を促し、口コミでの認知拡大を狙います。

イベントやキャンペーンの集客・拡散

リアルイベントでもオンラインキャンペーンでも、ARエフェクトは参加者の体験価値を高め、情報を拡散させるための強力なツールとなります。

- リアルイベント(音楽フェス、展示会など):

会場限定のARフォトフレームや、イベントのシンボルと一緒に写真が撮れるエフェクトを用意します。来場者はそのエフェクトを使ってSNSに投稿することで、「イベントに参加している」という特別感を共有し、結果としてイベントの宣伝に貢献します。 - 商業施設:

季節ごとのイベント(クリスマス、ハロウィンなど)に合わせたARエフェクトを提供し、館内での写真撮影を楽しんでもらいます。特定の場所でARを起動するとクーポンが出現するような、O2O(Online to Offline)施策にも活用できます。 - オンラインキャンペーン:

ブランドのオリジナルARエフェクトを使った写真や動画の投稿を募る「#(ハッシュタグ)チャレンジ」を実施します。参加のハードルが低いため多くのUGCが集まりやすく、短期間でブランドの認知を広げることが可能です。

ブランディングの強化

ARエフェクトは、ブランドが持つ世界観やメッセージをユーザーに深く、直感的に伝える手段として非常に有効です。

- ブランドキャラクターの活用:

自社のブランドキャラクターを3D化し、ユーザーが好きな場所に呼び出して一緒に遊べるARエフェクトを提供します。キャラクターへの愛着を深め、ブランドロイヤリティの向上につなげます。 - 世界観の体験:

ブランドのコンセプトやストーリーをARで表現します。例えば、オーガニック製品を扱うブランドであれば、自然豊かな森の中にいるかのようなワールドエフェクトを提供することで、製品の背景にある思想や価値観をユーザーに体験してもらえます。 - 社会貢献活動(CSR)のアピール:

環境保護などのテーマに基づいたARエフェクト(例:絶滅危惧種の動物がARで現れる)を制作・公開することで、企業の姿勢を伝え、ブランドイメージの向上を図ります。

ECサイトでのバーチャル試着や商品配置

ECサイトにおけるコンバージョン率向上と返品率低下に直接的に貢献する活用方法です。

- アパレル・アクセサリー:

ECサイトの商品ページにAR試着ボタンを設置し、ユーザーがスマートフォン越しに商品を試せるようにします。「サイズが合うか不安」「自分に似合うか分からない」といった購入前の障壁を取り除きます。 - 家具・インテリア:

ユーザーが自宅の部屋に、購入したい家具を実寸大でバーチャル設置できるようにします。部屋の雰囲気との相性や、他の家具との兼ね合いを視覚的に確認できるため、納得感の高い購買体験を提供できます。 - ショールーミングの代替:

実店舗を持たないD2C(Direct to Consumer)ブランドなどにとって、ARは物理的なショールームの代替となり、顧客との新たな接点を創出します。

採用活動や社内コミュニケーション

ARエフェクトの活用は、顧客向けマーケティングに限りません。社内や採用候補者に向けたコミュニケーションツールとしても応用できます。

- 採用活動:

企業のカルチャーや働く環境を伝えるARエフェクトを制作し、採用イベントやSNSで公開します。例えば、オフィスの様子をARで紹介したり、社員犬がARで登場したりすることで、企業の魅力を楽しく伝え、応募者の興味を引きます。 - 社内イベント:

オンラインでの全社集会や懇親会で、社員が使えるオリジナルのARエフェクト(会社のロゴが入った背景や、経営陣のお面など)を用意します。一体感を醸成し、コミュニケーションの活性化につながります。 - 研修・トレーニング:

製品の組み立て手順や、機器の操作方法をARで可視化するトレーニングコンテンツとしても活用できます。マニュアルを読むよりも直感的で分かりやすく、学習効果の向上が期待できます。

ARエフェクトを制作・依頼する際の注意点

ARエフェクトは強力なツールですが、その効果を最大化するためには、制作・導入にあたって注意すべき点がいくつかあります。やみくもに作るのではなく、戦略的な視点を持つことが成功の鍵です。

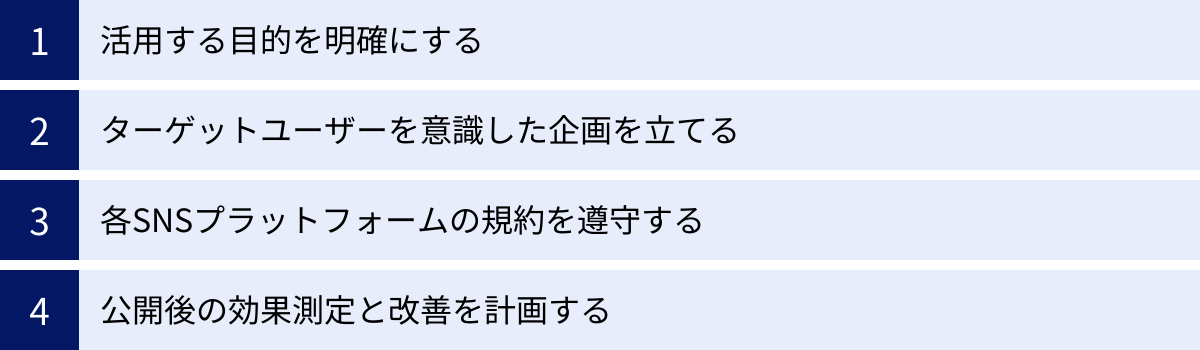

活用する目的を明確にする

最も重要なことは、「何のためにARエフェクトを作るのか」という目的を明確に定義することです。目的が曖昧なまま「流行っているから」という理由だけで制作を進めてしまうと、誰にも響かない自己満足のコンテンツになりがちです。

- 目的の具体化:

「認知度を拡大したい」「新商品の売上を伸ばしたい」「ブランドのファンを増やしたい」「イベントを盛り上げたい」など、具体的なゴールを設定します。 - KPIの設定:

設定した目的に対して、その達成度を測るための指標(KPI:重要業績評価指標)を定めます。例えば、認知度拡大が目的なら「エフェクトのインプレッション数(表示回数)」「シェア数」、売上向上なら「バーチャル試着からのECサイト遷移率」「コンバージョン率」などがKPIとなります。

目的とKPIが明確であれば、どのようなエフェクトを制作すべきかという企画の方向性が定まり、公開後の効果測定も的確に行えます。

ターゲットユーザーを意識した企画を立てる

ARエフェクトは、最終的に「ユーザーに使ってもらって」初めて価値が生まれます。そのため、誰に使ってもらいたいのか(ターゲットユーザー)を具体的に想定し、その人たちが「使いたい」「シェアしたい」と思うような企画を立てることが不可欠です。

- ターゲットの解像度を上げる:

「20代女性」といった大まかな括りではなく、「韓国コスメが好きで、休日はカフェ巡りをしている20代前半の女性」のように、ライフスタイルや価値観まで踏み込んでターゲット像を具体化します。 - ユーザーインサイトの深掘り:

ターゲットユーザーは普段どのようなSNSを使い、どのようなコンテンツに興味を持ち、どのような時に写真を撮り、シェアするのでしょうか。彼ら・彼女らのインサイト(深層心理)を理解することで、心に響くエフェクトのアイデアが生まれます。 - 過度な宣伝色を避ける:

ユーザーは「広告」を嫌う傾向があります。ブランドロゴや商品名を前面に押し出しすぎると、宣伝色が強すぎて敬遠されてしまいます。あくまでユーザーが主役であり、楽しみながら自然にブランドに触れられるような、さりげない演出を心がけることが重要です。

各SNSプラットフォームの規約を遵守する

制作したARエフェクトを公開するためには、InstagramやTikTokなど、各プラットフォームが定める審査を通過する必要があります。この審査でリジェクト(却下)されないために、必ず事前に公式のガイドラインを熟読し、規約を遵守しなければなりません。

- 主な禁止事項の例:

- 暴力的、差別的、性的な表現

- 著作権や肖像権を侵害するコンテンツの使用

- ユーザーを誤解させるような表現(例:「痩せる」と断定するエフェクト)

- テキストやロゴの表示サイズ・位置に関する規定違反

- 個人情報の入力を求める機能

- 規約の更新に注意:

これらのガイドラインは随時更新されるため、常に最新の情報を確認する習慣が必要です。制作会社に依頼する場合でも、どのような規約があるのかを発注側も把握しておくことで、手戻りを防ぐことができます。

公開後の効果測定と改善を計画する

ARエフェクトは、「公開したら終わり」ではありません。公開後にその効果をきちんと測定し、得られたデータから学び、次の施策に活かすというPDCAサイクルを回すことが、マーケティング活動として成功させるために不可欠です。

- 分析データの確認:

Meta Spark HubやEffect Houseの管理画面では、エフェクトのインプレッション数(表示回数)、キャプチャ数(撮影回数)、シェア数などのパフォーマンスデータを確認できます。 - データに基づく考察:

これらのデータを定期的にチェックし、「どの層のユーザーに多く使われているか」「どのような使われ方をしているか」などを分析します。思ったように数値が伸びない場合は、その原因を考察し、改善策を検討します。 - 次への活用:

今回の施策で得られた知見(例:「若年層にはゲーム性の高いエフェクトが響いた」「シンプルなフォトフレームの方が広く使われた」など)を、次回のARエフェクト制作や、他のマーケティング施策の企画に活かしていきます。

ARエフェクト制作を依頼できるおすすめの会社5選

ARエフェクトの制作を専門の会社に依頼する場合、どの会社を選ぶかはプロジェクトの成否を分ける重要な要素です。ここでは、豊富な実績と高い技術力を持つおすすめの制作会社を5社紹介します。各社の公式サイトで公開されている情報を基に、その特徴をまとめました。

| 会社名 | 特徴 |

|---|---|

| 株式会社OnePlanet | 国内トップクラスの実績を持つARフィルター専門制作会社。企画から制作、申請、レポーティングまでワンストップで提供。 |

| 株式会社palan | ノーコードAR制作ツール「palanAR」を提供。オリジナルARフィルター制作も手掛け、幅広いニーズに対応。 |

| 株式会社ENDROLL | ARゲームなどエンターテインメント性の高いコンテンツ制作に強み。「世界をゲーム化する」をミッションに掲げる。 |

| IMAR | AR開発に特化したテクノロジーカンパニー。SNSフィルターからWebAR、ARグラス向けコンテンツまで幅広く対応。 |

| 株式会社weare | AR/VR/MRといったXR領域全般の開発を手掛ける。ビジネス課題の解決を目的としたソリューション提案力が強み。 |

① 株式会社OnePlanet

株式会社OnePlanetは、InstagramやTikTokなどで利用できるARフィルターの企画・制作を専門に行う会社です。国内でもトップクラスの制作実績を誇り、大手企業を含む多様な業界のARマーケティングを支援しています。企画から制作、プラットフォームへの申請、そして公開後の効果測定レポートまでをワンストップで提供している点が大きな強みです。トレンドを捉えたクリエイティブな提案力に定評があり、バイラル効果を狙ったキャンペーン展開を考えている企業にとって、非常に頼りになるパートナーといえるでしょう。(参照:株式会社OnePlanet 公式サイト)

② 株式会社palan

株式会社palanは、プログラミング不要で誰でも簡単にWebARを作成できるノーコードツール「palanAR」を提供していることで知られています。この自社ツール開発で培った技術力を活かし、InstagramやTikTok向けのオリジナルARフィルター制作サービスも展開しています。手軽にARを試したい企業から、オリジナリティの高い凝ったARを制作したい企業まで、幅広いニーズに対応できるのが特徴です。WebARとSNS用ARの両方を検討している場合など、多角的なAR活用を相談できる点が魅力です。(参照:株式会社palan 公式サイト)

③ 株式会社ENDROLL

株式会社ENDROLLは、「世界をゲーム化する」というミッションを掲げ、AR技術を活用した新しいエンターテインメント体験の創造に注力している会社です。特にARと位置情報を組み合わせたゲーム開発に強みを持っており、物語への没入感が高いインタラクティブなコンテンツ制作が得意です。単なるプロモーションツールとしてだけでなく、ユーザーを熱中させる「体験」そのものを創り出したい、エンタメ性の高いブランディングを行いたいと考える企業に適しています。そのクリエイティブな発想力は、他社とは一線を画すユニークなAR企画につながるでしょう。(参照:株式会社ENDROLL 公式サイト)

④ IMAR

IMARは、AR開発に特化したテクノロジーカンパニーです。SNS向けのARフィルターはもちろん、アプリ不要で体験できるWebAR、産業用のARソリューション、ARグラス向けのコンテンツ開発など、ARに関する幅広い技術領域をカバーしています。技術的な専門性が非常に高く、他のツールでは実現が難しいような高度な表現や、最新のAR技術を取り入れた開発にも対応可能です。技術的な実現可能性を重視するプロジェクトや、特定の課題をAR技術で解決したい場合に、心強い存在となります。(参照:IMAR 公式サイト)

⑤ 株式会社weare

株式会社weareは、AR(拡張現実)だけでなく、VR(仮想現実)やMR(複合現実)を含むXR領域全般のソリューション開発を手掛ける会社です。クライアントが抱えるビジネス上の課題に対し、最適なXR技術を組み合わせて解決策を提案するコンサルティング力に強みがあります。ARエフェクト制作においても、単に面白いものを作るだけでなく、それがビジネスゴールにどう貢献するのかという戦略的な視点からの提案が期待できます。マーケティング、セールス、トレーニングなど、事業の様々な側面でXR技術の活用を検討している企業にとって、総合的なパートナーとなり得る会社です。(参照:株式会社weare 公式サイト)

まとめ

本記事では、ARエフェクトの基本的な仕組みから種類、ビジネス活用のメリット、具体的な作り方、おすすめのツールや制作会社まで、幅広く解説してきました。

ARエフェクトは、もはや一部の若者が楽しむための一時的な流行ではありません。ユーザーとの新しいコミュニケーションを創出し、ブランドへの深いエンゲージメントを育むための、強力なマーケティングツールとして確固たる地位を築きつつあります。

ARエフェクト活用の要点は以下の通りです。

- ユーザー参加型のコンテンツ: 一方的な情報発信ではなく、ユーザーが自ら楽しみ、創造し、共有する体験を提供できる。

- 高い拡散力(バイラル性): 面白く、魅力的なエフェクトは、UGC(ユーザー生成コンテンツ)を通じて自然に拡散していく。

- 豊かなブランド体験: テキストや画像では伝えきれないブランドの世界観や商品の魅力を、直感的に体験してもらえる。

- 多様な活用シーン: 商品プロモーション、イベント、ブランディング、EC連携、採用活動まで、幅広い目的で活用できる。

- 制作方法の選択肢: 目的や予算に応じて、無料ツールを使った自作と、専門の制作会社への依頼を選択できる。

ARエフェクトを成功させる鍵は、明確な目的意識を持ち、ターゲットユーザーの心に響く企画を立て、公開後の効果測定と改善を継続することです。この記事を参考に、ぜひARエフェクトを活用した新しいマーケティングに挑戦し、ユーザーをあっと驚かせるような素晴らしい体験を創造してみてください。