近年、3Dグラフィックスの世界は、メタバースやデジタルツインといった新しい概念の登場により、大きな変革期を迎えています。かつては専門家だけのものであった3Dコンテンツ制作やシミュレーションが、より多くのクリエイターやエンジニアにとって身近なものとなり、その活用範囲はエンターテインメントから産業分野まで急速に拡大しています。

このような時代の潮流の中で、NVIDIA社が提供する「NVIDIA Omniverse」は、3Dワークフローの未来を提示する画期的なプラットフォームとして、世界中から注目を集めています。しかし、「Omniverseという言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何ができて、どのようなメリットがあるのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、NVIDIA Omniverseの基本的な概念から、その中核をなす技術、具体的な活用事例、料金プラン、そして始め方まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。3D制作の効率化を図りたいクリエイターの方、デジタルツインの構築を検討しているエンジニアの方、そして次世代のテクノロジーに関心のあるすべての方にとって、Omniverseが持つ無限の可能性を理解するための一助となれば幸いです。

目次

NVIDIA Omniverseとは

NVIDIA Omniverseは、単なる3Dソフトウェアではありません。それは、多様な3D制作ツールやアプリケーションを繋ぎ、リアルタイムでの共同作業と物理的に正確なシミュレーションを可能にする、オープンな開発プラットフォームです。このプラットフォームは、これまで分断されていた3Dワークフローを統合し、個人クリエイターから大規模な企業チームまで、あらゆる規模のユーザーに革命的な制作環境を提供します。

3D制作とシミュレーションのための開発プラットフォーム

Omniverseを理解する上で重要なのは、「プラットフォーム」という概念です。従来の3D制作では、モデリングにはこのソフト、アニメーションにはあのソフト、レンダリングにはまた別のソフト、といったように、用途に応じて複数の異なるソフトウェアを使い分けるのが一般的でした。この方法では、ソフトウェア間でデータを変換・転送する手間が発生し、バージョン管理も複雑になりがちです。特にチームで作業する場合、データの整合性を保ちながら共同作業を進めることは大きな課題でした。

Omniverseは、こうした課題を解決するために設計されています。様々な業界標準の3Dアプリケーション(DCCツール)を「コネクター」と呼ばれるプラグインを介して接続し、すべてのデータをOmniverse上で統合的に扱えるようにします。これにより、例えばあるデザイナーがAutodesk Mayaでキャラクターモデルを修正すると、その変更がリアルタイムでOmniverseのシーンに反映され、別の場所にいるライティング担当者がUnreal Engine上で即座にその結果を確認しながら作業を進める、といったシームレスな共同作業が実現します。

さらに、Omniverseは単なる3Dビューアやデータハブに留まりません。物理法則に基づいた高精度なシミュレーションエンジンを搭載しており、作成した3D空間内で現実世界さながらの現象を再現できます。これにより、建築物の構造解析、工場の生産ラインの最適化、自動運転車の走行シミュレーションなど、エンターテインメントの枠を超えた高度な産業応用が可能になります。

この「3D制作」と「シミュレーション」を同一プラットフォーム上で、かつリアルタイムに連携させられる点こそが、Omniverseの最も革新的な側面と言えるでしょう。それは、仮想空間でありながら現実世界と限りなく近い環境、すなわち「デジタルツイン」を構築するための理想的な基盤となります。

USD(Universal Scene Description)をベースに構築

Omniverseが、異なるソフトウェア間のシームレスな連携という難題をいかにして解決しているのか。その答えが、プラットフォームの根幹をなす技術「USD(Universal Scene Description)」です。

USDは、もともと映画『トイ・ストーリー』などで知られるピクサー・アニメーション・スタジオが、大規模なCG映画制作の複雑なワークフローを管理するために開発したオープンソースの3Dシーン記述フォーマットです。USDは、単に3Dモデルの形状やテクスチャを保存するだけでなく、シーンを構成する膨大なアセット(モデル、アニメーション、ライティング、カメラなど)の階層構造、プロパティ、それらの関係性を「記述」するための強力なフレームワークを提供します。

OmniverseがUSDを全面的に採用したことには、いくつかの重要な意味があります。

- 非破壊的なワークフロー: USDの最大の特徴の一つが「レイヤー構造」です。シーンに対する変更は、元のデータを上書きするのではなく、新しい「レイヤー」として追加されます。これにより、複数のアーティストが同じアセットに対して同時に作業を行っても、互いの作業を破壊することなく、それぞれの変更点を個別に管理・統合できます。例えば、基本となる街のシーンデータの上に、あるアーティストは建物の配置を調整するレイヤーを、別のアーティストは天候を変更するライティングのレイヤーを重ねることができます。

- コラボレーションの促進: USDは、Omniverseにおける「共通言語」として機能します。各DCCツールは、コネクターを通じて自らのデータをUSD形式に変換してOmniverseの共有データベース(Nucleus)に送ります。OmniverseはそれらをUSDとして解釈し、一つの統一されたシーンとしてリアルタイムに合成します。これにより、ユーザーは使い慣れたツールを離れることなく、プロジェクト全体に参加できるのです。

- 拡張性と柔軟性: USDはオープンソースであり、特定のアプリケーションに依存しません。そのため、新しいツールや独自の社内ツールをOmniverseエコシステムに統合するための拡張性に優れています。将来的により多くのソフトウェアがUSDをネイティブサポートするようになれば、Omniverseの可能性はさらに広がっていくでしょう。

- 大規模データの効率的な扱

い: USDは、もともと数百万、数千万ポリゴンといった映画品質の大規模なシーンを扱うために設計されています。そのため、アセットの遅延読み込みやインスタンス化といった高度な機能を備えており、複雑なデジタルツインや広大な仮想世界を構築する際にも、パフォーマンスを維持しながら効率的にデータを扱えます。

このように、OmniverseはUSDという強力な基盤の上に構築されることで、かつてないレベルの相互運用性、コラボレーション、拡張性を実現したプラットフォームなのです。ユーザーはもはやデータの変換や互換性の問題に頭を悩ませる必要はなく、本来の創造的な作業に集中できます。

NVIDIA Omniverseの主な特徴

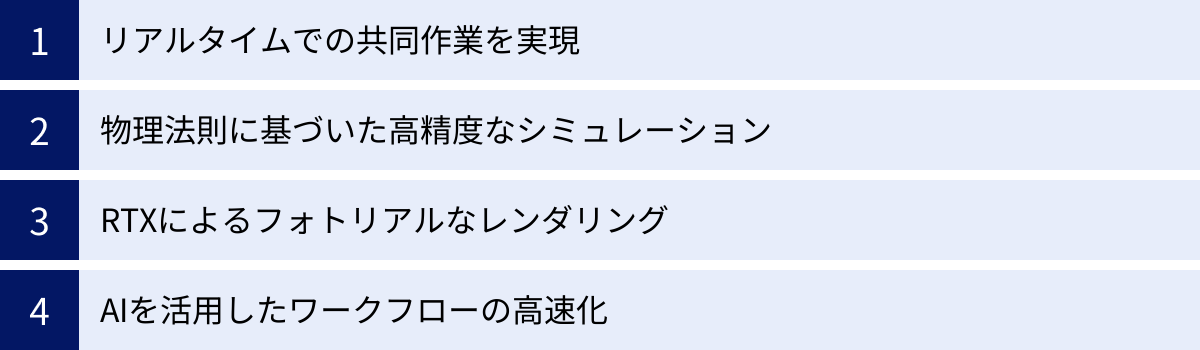

NVIDIA Omniverseは、その革新的なアーキテクチャによって、従来の3Dワークフローでは考えられなかった数々の特徴的な機能を実現しています。ここでは、その中でも特に重要な「リアルタイムでの共同作業」「高精度なシミュレーション」「フォトリアルなレンダリング」「AIによる高速化」という4つの柱について、詳しく掘り下げていきます。

リアルタイムでの共同作業を実現

Omniverseの最も強力な特徴は、地理的に離れた場所にいる複数のユーザーが、異なる3Dソフトウェアを使いながら、あたかも同じ部屋で作業しているかのように、一つのシーンを同時に編集・レビューできることです。この革命的なリアルタイムコラボレーションは、Omniverseの中核コンポーネントである「Nucleus」によって支えられています。

Nucleusは、プロジェクトのすべてのデータとシーン記述(USDファイル)を一元管理するデータベースサーバーとして機能します。各ユーザーのPCで動作するDCCツール(Maya, 3ds Max, Blender, Revitなど)は、「コネクター」を介してNucleusに接続されます。ユーザーが自身のツールで何らかの変更(例:モデルの形状変更、マテリアルの調整、オブジェクトの移動)を加えると、その変更情報が即座にUSDデータとしてNucleusに送信されます。そして、Nucleusに接続している他のすべてのユーザーの画面に、その変更が瞬時に反映されるのです。この仕組みは「Live Sync」と呼ばれています。

このリアルタイムコラボレーションがもたらすメリットは計り知れません。

- 制作サイクルの劇的な短縮: 従来は、デザイナーが変更を加えた後、データを書き出してレビュー担当者に送り、フィードバックを待ってから修正、という時間のかかるプロセスが必要でした。Omniverseを使えば、デザイナー、ディレクター、クライアントが同時に同じ3Dシーンを見ながら、「この壁の色をもう少し明るくしてほしい」「カメラアングルをこちらに変えてみて」といった指示をリアルタイムで反映させ、その場で意思決定ができます。これにより、レビューと修正のイテレーション(繰り返し)が高速化し、プロジェクト全体の納期を大幅に短縮できます。

- グローバルな才能の結集: リモートワークが普及した現代において、世界中の優秀なクリエイターやエンジニアとチームを組む機会が増えています。Omniverseは、物理的な距離の制約を取り払い、あたかも全員が同じスタジオにいるかのような密な連携を可能にします。東京のモデラー、ロサンゼルスのVFXアーティスト、ロンドンのライティングデザイナーが、それぞれのタイムゾーンで、それぞれの得意なツールを使いながら、一つのプロジェクトを円滑に進める、といった未来のワークスタイルが現実のものとなります。

- ミスの削減と品質向上: データの受け渡しやバージョン管理のミスは、チーム制作において頻繁に発生する問題です。Omniverseでは、常にNucleus上にある最新のデータが「正」となるため、古いバージョンのデータで作業してしまうといったヒューマンエラーを防ぎます。全員が常に同じ最新の状態を共有することで、認識の齟齬が減り、最終的な成果物の品質向上に繋がります。

物理法則に基づいた高精度なシミュレーション

Omniverseは、単に見た目が美しい3D空間を作るだけのツールではありません。そのもう一つの強力な柱が、NVIDIAが長年培ってきた物理シミュレーション技術の統合です。プラットフォームには、最先端の物理エンジン「NVIDIA PhysX 5」をはじめ、流体、破壊、軟体などのシミュレーションを行うための様々なテクノロジーが組み込まれています。

これにより、Omniverse上で構築された仮想空間は、現実世界と同じ物理法則に従って振る舞います。例えば、坂道に置いたボールは重力に従って転がり落ち、風を受けた布はリアルにはためき、建物に力が加われば構造的に正しい形でひび割れ、崩壊します。この「物理的な正しさ」が、Omniverseを単なるCGツールから、科学的・工学的な検証が可能なシミュレーションプラットフォームへと昇華させています。

この高精度なシミュレーション能力は、特に「デジタルツイン」の分野でその真価を発揮します。

- 製造業における活用: 現実の工場をスキャンし、CADデータと組み合わせてOmniverse上にデジタルツインを構築します。この仮想工場内で、新しい生産ラインのレイアウトを試し、ロボットアームの動作をプログラミングし、作業員の動線をシミュレーションすることで、物理的な工場を建設・改修する前に、ボトルネックの特定や生産効率の最大化、安全性の検証を行えます。

- 建築・都市計画における活用: 都市全体のデジタルツインを構築し、気象データと連携させることで、ビル風の影響や集中豪雨時の浸水状況をシミュレーションできます。また、人流シミュレーションを行えば、平常時の駅の混雑緩和策や、災害時の最適な避難経路を計画・検証できます。

- ロボット工学における活用: 現実世界でロボットをトレーニングするには、時間もコストもかかり、危険も伴います。Omniverse上に構築された物理的に正確な環境であれば、何百万回もの試行錯誤を仮想空間で安全かつ高速に行い、AIを効率的にトレーニングできます。これを「Sim-to-Real」と呼び、ここで学習したAIを現実のロボットに転送することで、開発期間を大幅に短縮できます。

RTXによるフォトリアルなレンダリング

コラボレーションとシミュレーションがOmniverseの「機能」を司る心臓部だとすれば、NVIDIA RTXテクノロジーによるレンダリングは、その「見た目」を司る魂と言えるでしょう。Omniverseは、リアルタイムレイトレーシングとパストレーシングを駆使して、現実と見紛うほどのフォトリアルな映像をインタラクティブに生成する能力を備えています。

- リアルタイムレイトレーシング: RTX GPUに搭載された専用の「RTコア」を活用し、光の反射、屈折、影を物理的に正しく計算します。これにより、従来のラスタライゼーション技術では難しかった、ガラスや金属のリアルな質感、柔らかく正確な影、間接光による自然な明るさなどを、リアルタイムで表現できます。

- パストレーシング: レイトレーシングをさらに推し進め、カメラから放たれた光線(レイ)が複数のオブジェクトに何度も反射・屈折する経路を追跡(パス)する技術です。これにより、オフラインのプロダクションレンダラーに匹敵する、極めて高品質で物理的に正確な映像を生成できます。Omniverseの「RTX Renderer」は、このパストレーシングをインタラクティブなフレームレートで実行できる点が画期的です。

このレンダリング能力は、特にデザインの意思決定プロセスにおいて絶大な効果を発揮します。建築家は、建材の質感や、時間帯による太陽光の差し込み具合を、クライアントにその場で見せながら設計を詰めることができます。自動車メーカーは、新車のボディカラーや塗装の質感を、様々な照明環境下でリアルタイムに確認し、最終デザインを決定できます。これまでは一晩かかるようなレンダリングを待つ必要があった作業が、瞬時に行えるようになるのです。

AIを活用したワークフローの高速化

NVIDIAがAIコンピューティングのリーディングカンパニーであることは周知の事実ですが、Omniverseもその例外ではありません。プラットフォームの随所にAI技術が統合されており、クリエイターやエンジニアのワークフローをインテリジェントに支援し、高速化します。

- AIデノイジング: レイトレーシングやパストレーシングは計算負荷が高く、リアルタイムで生成される画像にはノイズ(ざらつき)が発生しがちです。NVIDIAのAIデノイザーは、RTX GPUの「Tensorコア」を活用し、このノイズを賢く除去してクリーンな画像を生成します。これにより、少ない計算量で高品質なプレビューを瞬時に得られます。

- AIによるアセット制作支援: 「Audio2Face」や「Audio2Gesture」といったAI搭載アプリを使えば、音声データからキャラクターのリアルな表情アニメーションやジェスチャーを自動生成できます。「Canvas」を使えば、簡単なスケッチからリアルな風景画をAIに描かせ、それを3Dシーンの背景として活用することも可能です。

- AIによるシミュレーション補助: 複雑な物理シミュレーションの結果をAIに学習させることで、次回のシミュレーションを高速化したり、特定の結果を予測したりする研究も進んでいます。

これらのAI機能は、これまで手作業で行っていた時間のかかるタスクを自動化・高速化し、アーティストがより創造的で本質的な作業に集中できる時間を作り出します。Omniverseは、単にツールを繋ぐだけでなく、AIの力で制作プロセスそのものを変革するプラットフォームなのです。

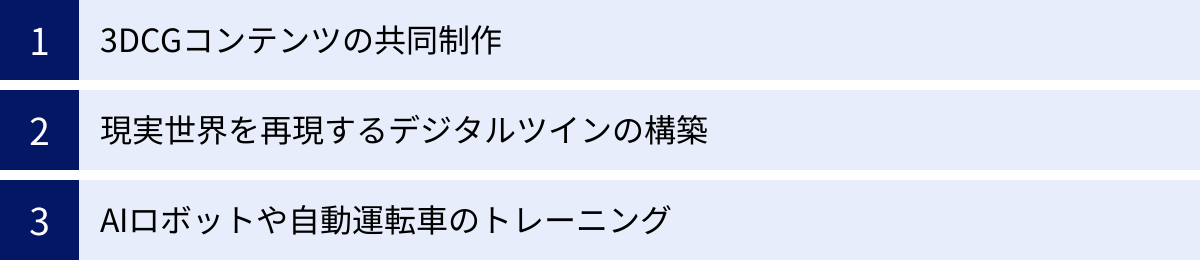

NVIDIA Omniverseでできること

NVIDIA Omniverseが持つ強力な特徴は、多様な業界において具体的な価値を生み出します。ここでは、Omniverseが特にその力を発揮する3つの主要な応用分野、「3DCGコンテンツの共同制作」「デジタルツインの構築」「AIロボットや自動運転車のトレーニング」について、どのようなことが可能になるのかを詳しく見ていきましょう。

3DCGコンテンツの共同制作

映画、アニメーション、ゲーム、CMといったメディア・エンターテインメント業界のコンテンツ制作は、典型的なチーム作業です。モデラー、アニメーター、リギングアーティスト、ライティング担当、VFXアーティストなど、多岐にわたる専門家が連携して一つの作品を作り上げていきます。Omniverseは、この複雑なパイプラインに革命をもたらします。

シナリオ例:アニメーション映画の制作

あるアニメーションスタジオが、新作の長編映画を制作しているとします。従来は、以下のようなプロセスで進められていました。

- モデリングチームがキャラクターや背景の3Dモデルを作成。

- 完成したモデルデータをリギングチームに渡す。

- リグが設定されたモデルをアニメーターが動かし、アニメーションデータを作成。

- アニメーションデータをライティングチームに渡し、シーンの照明を設定。

- 各工程でディレクターがレビューし、修正指示を出す。データはFTPサーバーやファイル共有サービスで何度もやり取りされる。

このプロセスでは、データの受け渡しに時間がかかり、バージョン管理が煩雑で、「最新のデータはどれか」という混乱が生じがちでした。また、ディレクターが最終的なルック(見た目)を確認できるのは、レンダリングが終わった後になるため、手戻りが発生すると大きな時間のロスに繋がります。

Omniverseを導入すると、このワークフローは劇的に変化します。

- 統合されたリアルタイムレビュー: すべてのアセットはOmniverse Nucleusで一元管理されます。ディレクターは、Omniverse Viewなどのアプリを使い、常に最新の統合されたシーンにアクセスできます。モデラーがキャラクターの小物を修正し、アニメーターが動きを調整し、ライティング担当者が夕日の光を追加すると、それらの変更がすべてディレクターの画面にリアルタイムで反映されます。ディレクターは、VRヘッドセットを装着してその世界に入り込み、「キャラクターの視線の先にある、あの木の枝をもう少し太くしてほしい」といった具体的な指示を、その場で関係者に伝えることができます。

- 並行作業による効率化: USDの非破壊的なレイヤー機能により、各アーティストは互いの作業を待つ必要がありません。ライティング担当者は、まだ完成していない仮のキャラクターモデル(プロキシモデル)が配置されたシーンで、先行して照明の設計を始めることができます。後でモデリングチームが詳細なモデルに差し替えると、照明設定はそのまま維持されます。これにより、プロジェクト全体を並列的に進めることが可能になり、制作期間が大幅に短縮されます。

- バーチャルプロダクションへの応用: 近年注目されるバーチャルプロダクション(LEDウォールにCG背景を映し出し、その前で俳優が演技する撮影手法)においても、Omniverseは強力なハブとして機能します。Unreal EngineやUnityで作成されたCG背景をOmniverse経由でLEDウォールにリアルタイムで出力し、カメラの動きと連動させることができます。撮影現場で監督が「背景の山の位置を少し右にずらしたい」と指示すれば、オペレーターが即座に修正し、撮影を止めることなく映像制作を進められます。

現実世界を再現するデジタルツインの構築

デジタルツインとは、物理的な実体(工場、ビル、都市など)を、センサーデータなどを用いて仮想空間にリアルタイムで同期させた「デジタルの双子」のことです。これにより、現実世界では困難なシミュレーションや将来予測、遠隔監視・操作が可能になります。Omniverseは、その構築と活用のための理想的なプラットフォームです。

シナリオ例:スマートファクトリーの運用

ある自動車メーカーが、新しい電気自動車(EV)を生産する工場を建設するとします。Omniverseを活用することで、計画段階から運用、保守に至るまで、あらゆるフェーズで価値を創造できます。

- 計画・建設フェーズ: まず、工場の設計データ(BIM/CADデータ)や、設置する生産設備の3Dモデル、さらには作業員の3DモデルなどをOmniverseに集約し、工場の完全なデジタルツインを構築します。この仮想工場内で、生産ラインのレイアウトを何通りもシミュレーションし、ロボットの配置や作業員の動線を最適化します。これにより、物理的な建設が始まる前に、最も効率的で安全な工場の設計を確定できます。

- 運用フェーズ: 実際の工場が稼働を始めると、現実の工場に設置された無数のIoTセンサー(温度、振動、カメラなど)から送られてくるリアルタイムデータを、Omniverse上のデジタルツインに反映させます。これにより、管理者はオフィスにいながら、工場全体の稼働状況を3Dで直感的に把握できます。ある生産ラインで異常な振動が検知されると、デジタルツイン上の該当箇所が赤く点滅し、問題の原因究明や遠隔での対応指示が迅速に行えます。

- 保守・改善フェーズ: デジタルツイン上で、将来の生産計画に基づいたシミュレーションを実行します。「もし生産量を1.5倍にしたら、どの工程がボトルネックになるか」「新しい車種の生産に対応するには、どのロボットをどう再配置すればよいか」といった”what-if”分析を、現実の工場を止めることなく実施できます。また、ロボットの故障を予知し、最適なタイミングでメンテナンス計画を立てる「予知保全」にも活用できます。

このように、Omniverseによるデジタルツインは、単なる3Dモデルではなく、現実世界と連携し、意思決定を支援する「生きている」シミュレーション環境となるのです。このアプローチは、建築、都市計画、エネルギー、物流など、あらゆる産業に応用可能です。

AIロボットや自動運転車のトレーニング

AI、特に深層学習をベースにしたロボットや自動運転車の開発において、最大の課題の一つがトレーニングデータの収集です。現実世界でAIをトレーニングするには、膨大な時間とコストがかかり、特に事故につながりかねない危険な状況や、めったに発生しないレアケース(例:悪天候での歩行者の飛び出し)のデータを十分に集めることは困難です。

Omniverseは、この課題を解決する「Sim-to-Real(シミュレーションから現実へ)」というアプローチを強力に推進します。

- 物理的に正確なシミュレーション環境: Omniverse上に構築された仮想都市や仮想工場は、物理法則(摩擦、慣性、重力)やセンサーの挙動(カメラ、LiDAR、レーダー)が極めて正確にシミュレートされています。このため、仮想空間でAIをトレーニングした結果が、現実世界でも通用する可能性が非常に高くなります。

- 無限のシナリオ生成: シミュレーション環境では、現実では難しい状況を意図的に、かつ大量に生成できます。自動運転車のAIに対して、吹雪、豪雨、逆光といった様々な天候、時間帯、交通状況をプログラムで自動生成し、24時間365日、休むことなくトレーニングを続けさせることができます。 これにより、AIは多様な状況に対応する頑健性を獲得します。

- 安全性とコスト効率: 現実のテスト車両を走行させることなく、衝突事故のリスクなしに危険なシナリオを何度も繰り返して学習させることができます。また、高価な試作ロボットを何台も作る代わりに、仮想ロボットでアルゴリズムの検証を行うことで、開発コストを大幅に削減できます。

NVIDIAは、この目的のために「NVIDIA Isaac Sim」というロボットシミュレーション用のアプリケーションをOmniverse上で提供しています。Isaac Simを使えば、マニピュレーター(ロボットアーム)や自律走行搬送ロボット(AMR)のナビゲーション、物体認識、把持といったタスクを、フォトリアルな環境で効率的にトレーニングできます。Omniverseは、次世代のAI開発に不可欠な仮想テストベッドとしての役割を担っているのです。

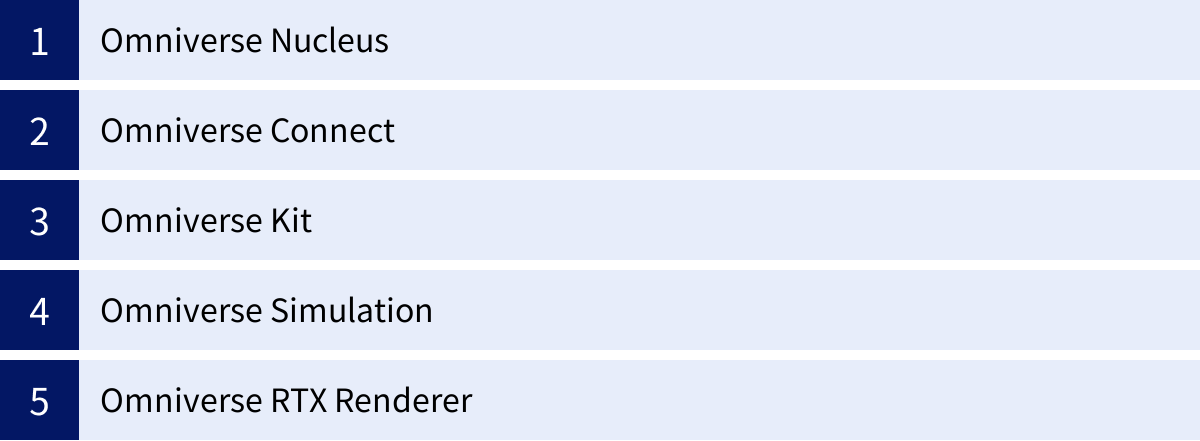

NVIDIA Omniverseを構成する5つの主要コンポーネント

NVIDIA Omniverseの強力な機能は、いくつかの主要なコンポーネントが連携することで実現されています。これらのコンポーネントの役割を理解することは、Omniverseの全体像を把握する上で非常に重要です。ここでは、プラットフォームを支える5本の柱、「Nucleus」「Connect」「Kit」「Simulation」「RTX Renderer」について、それぞれ詳しく解説します。

① Omniverse Nucleus

Omniverse Nucleus(ニュークリアス)は、プラットフォームの心臓部であり、すべてのコラボレーションとデータ共有の基盤となるサーバーエンジンです。その役割は、単なるファイルサーバーとは一線を画します。

3Dデータやシーン情報を共有・管理するデータベース

Nucleusの最も重要な機能は、USD(Universal Scene Description)で記述された3Dシーンデータとアセットを一元的に管理し、複数のユーザーやアプリケーションからの同時アクセスを可能にすることです。ユーザーがDCCツールで行った変更は、Nucleusに送信され、データベース上でライブに更新されます。Nucleusは、その変更内容をサブスクライブ(購読)している他のすべてのクライアントに即座に配信します。この「Publish/Subscribe(出版/購読)」モデルが、Omniverseのリアルタイムコラボレーション、通称「Live Sync」を実現する核となる技術です。

Nucleusが提供する主な機能は以下の通りです。

- Live Sync: 複数のユーザーが異なるアプリケーションから同じUSDファイルを同時に開き、編集できる機能。一人がオブジェクトを動かせば、他の全員のビューポートでそのオブジェクトがリアルタイムに動きます。

- バージョン管理: Gitなどのバージョン管理システムのように、データの変更履歴を自動で保存します。これにより、いつでも過去のバージョンにアクセスしたり、変更点を確認したりすることが可能です。誤った編集をしてしまった場合でも、簡単に元に戻すことができます。

- アクセスコントロール: プロジェクトごとに、ユーザーのアクセス権限(読み取り専用、書き込み可能など)を細かく設定できます。これにより、大規模なチームでもセキュアなデータ管理が可能です。

- アセットのインスタンス化: 同じアセット(例えば、一本の木)がシーン内に何千回も使用される場合、Nucleusは元のデータを一つだけ保持し、その他はすべてその「インスタンス(参照)」として扱います。これにより、ファイルサイズを劇的に削減し、大規模なシーンでも軽快なパフォーマンスを維持します。

Nucleusは、個人のPC上で動作する「Nucleus Workstation」と、オンプレミスまたはクラウドサーバーに展開できる法人向けの「Nucleus Server」があります。Enterprise版では、このNucleus Serverを自社のインフラに構築し、より大規模でセキュアなコラボレーション環境を実現できます。

② Omniverse Connect

Omniverse Connect(コネクト)は、既存のサードパーティ製3DアプリケーションをOmniverseエコシステムに接続するためのプラグインやライブラリの総称です。これがなければ、Omniverseはただの閉じたプラットフォームになってしまいます。Connectは、Omniverseと世界中のクリエイターが愛用するツールとの間の「架け橋」の役割を果たします。

主要な3Dツールを接続するためのライブラリ

クリエイターやエンジニアは、長年使い慣れたお気に入りのDCC(Digital Content Creation)ツールを持っています。Omniverseは、彼らに新しいツールへの乗り換えを強要するのではなく、既存のワークフローを尊重し、それを強化することを目指しています。

そのためにNVIDIAは、主要なソフトウェアベンダーと協力し、多数の「コネクター」を開発・提供しています。コネクターを各アプリケーションにインストールすると、そのアプリ内にOmniverseとの連携機能が追加されます。ユーザーは、使い慣れたツールのUIから、Nucleusサーバー上のUSDファイルを直接開いたり、保存したり、ライブ同期セッションに参加したりできるようになります。

2024年現在、以下のような多くの主要アプリケーションに対応したコネクターが提供されています。(参照:NVIDIA Omniverse公式サイト)

- Autodesk: 3ds Max, Maya, Revit

- Adobe: Substance 3D Painter, Substance 3D Designer, Photoshop

- Trimble: SketchUp

- Epic Games: Unreal Engine

- Blender Foundation: Blender

- PTC: Creo

- SideFX: Houdini

- その他、多数

例えば、建築家がRevitで作成したBIMモデルを、コネクターを使ってNucleusに保存します。すると、ビジュアライゼーションの専門家は、3ds MaxやUnreal Engineからその同じファイルをライブで開き、マテリアルの設定やライティング作業をリアルタイムで行うことができます。Connectは、ソフトウェアの壁を取り払い、真の「ユニバーサル」なパイプラインを実現するための重要な要素です。

③ Omniverse Kit

Omniverse Kit(キット)は、Omniverseプラットフォーム上で動作する新しいアプリケーション、拡張機能、マイクロサービスを開発するための強力なツールキットです。Omniverseが単なる「ツール連携ハブ」ではなく、「開発プラットフォーム」と呼ばれる所以がここにあります。

Omniverse用のアプリや拡張機能を開発するツールキット

Omniverse Kitは、モジュール式の柔軟な開発環境を提供し、開発者はこれを利用して独自のOmniverseネイティブアプリを構築できます。驚くべきことに、NVIDIAが提供している「Omniverse Create」や「Omniverse View」といった標準アプリケーションも、実はこのOmniverse Kitをベースに作られています。これは、Kitの能力と柔軟性の高さを証明しています。

Omniverse Kitの主な特徴は以下の通りです。

- Pythonベースのスクリプティング: KitのUIや機能の多くは、業界で広く使われているプログラミング言語であるPythonで制御・拡張できます。これにより、多くの開発者が容易にカスタムツールや自動化スクリプトを作成できます。例えば、「特定の種類のオブジェクトをすべて選択して、マテリアルを一括で変更する」といった定型作業を自動化する拡張機能などを簡単に作れます。

- モジュール式アーキテクチャ: Kitは、レンダリング、UI、物理シミュレーションといった機能が独立した「エクステンション(拡張機能)」として提供されています。開発者は、必要なエクステンションだけを組み合わせて、自分の目的に特化した軽量なアプリケーションを構築できます。

- UIのカスタマイズ: アプリケーションのUI(ユーザーインターフェース)も、Kitを使って自由に構築・カスタマイズできます。これにより、特定のワークフローに最適化された独自のツールセットやUIレイアウトを持つカスタムアプリを作成することが可能です。

Omniverse Kitの存在により、企業は自社の特定のニーズに合わせた専用ツールを開発したり、既存のワークフローにOmniverseをより深く統合したりできます。Omniverseは、提供された機能を使うだけのプラットフォームではなく、ユーザー自身がその可能性を広げていくことができる、真にオープンなエコシステムなのです。

④ Omniverse Simulation

Omniverse Simulation(シミュレーション)は、プラットフォームに統合された物理シミュレーション技術群の総称です。これにより、Omniverseは見た目のリアリズムだけでなく、動きや振る舞いのリアリズムも実現します。

物理的に正確なシミュレーションを実現する技術

NVIDIAは、ゲームや科学技術計算の分野で長年にわたり物理エンジンを開発してきた歴史があり、その集大成ともいえるテクノロジーがOmniverseに組み込まれています。

- NVIDIA PhysX 5: 剛体、軟体(布やロープなど)、粒子、流体など、多岐にわたる物理現象を、GPUアクセラレーションによって高速かつ高精度にシミュレートする最先端の物理エンジンです。

- NVIDIA Flow: 火、煙、液体といった流体の効果をリアルにシミュレーションします。

- NVIDIA Blast: 物体が破壊される様子を、構造力学に基づいてリアルにシミュレーションします。

- NVIDIA MDL (Material Definition Language): マテリアル(物体の表面の質感)を物理ベースで定義するための言語。これにより、異なるレンダラー間でも一貫した見た目を再現できます。

これらのシミュレーション技術は、前述のデジタルツインやロボットのトレーニングにおいて不可欠な要素です。工場の生産ラインで製品がコンベアを流れる動き、建設現場でクレーンが資材を吊り上げる際の挙動、自動運転車が路面の摩擦係数を考慮してカーブを曲がる動きなど、現実世界で起こる物理現象を仮想空間で忠実に再現することで、シミュレーションの信頼性を高めています。

⑤ Omniverse RTX Renderer

Omniverse RTX Renderer(RTX レンダラー)は、NVIDIA RTX GPUの能力を最大限に引き出し、リアルタイムでフォトリアルな映像を生成するレンダリングエンジンです。

リアルタイムで高品質なレンダリングを行う機能

従来の3Dグラフィックスでは、「リアルタイムレンダリング(ゲームなどで使われる高速だが品質はそこそこ)」と「オフラインレンダリング(映画などで使われる高品質だが時間がかかる)」は明確に区別されていました。Omniverse RTX Rendererは、この境界線を曖昧にする画期的な技術です。

- ハイブリッドレンダリング: シーンの複雑さや求められる品質に応じて、高速な「RTX-Real-Time」モードと、最高品質の「RTX-Interactive (Path Tracing)」モードをシームレスに切り替えることができます。デザインのプレビュー段階ではリアルタイムモードで軽快に作業し、最終的な確認の際にはパストレーシングモードで正確な光の表現をチェックする、といった使い分けが可能です。

- マルチGPU対応: 複数のRTX GPUを搭載したシステムでは、それらのパワーを束ねてレンダリングをさらに高速化できます。これにより、非常に複雑で大規模なシーンでも、インタラクティブなパフォーマンスを維持しながらパストレーシングを行うことが可能になります。

- AIデノイザーの統合: RTX GPUのTensorコアを活用したAIデノイザーが組み込まれており、少ない計算(サンプル数)でもノイズのないクリーンな画像を生成します。これにより、パストレーシングのインタラクティブ性が飛躍的に向上しています。

Omniverse RTX Rendererにより、クリエイターはレンダリングの待ち時間から解放され、「試行錯誤」のサイクルを高速化できます。ライティングやマテリアルの微調整の結果を瞬時に確認できるため、より多くのアイデアを試し、創造性を最大限に発揮することが可能になるのです。

NVIDIA Omniverseの料金プラン

NVIDIA Omniverseは、個人のクリエイターから大規模な企業まで、幅広いユーザーが利用できるよう、複数の料金プランを提供しています。プランは大きく分けて、個人向けの「Standard」と法人向けの「Enterprise」の2種類が存在します。ここでは、それぞれのプランの対象ユーザー、主な特徴、そして料金について解説します。

(注:料金やプランの詳細は変更される可能性があるため、利用を検討する際はNVIDIA公式サイトで最新の情報を確認することをおすすめします。)

Standard(個人クリエイター・開発者向け)

NVIDIA Omniverse Standardは、個人のアーティスト、クリエイター、開発者、そして学生などを対象とした無料のプランです。NVIDIAがOmniverseエコシステムを拡大し、より多くの人々にその革新的なテクノロジーを体験してもらうことを目的として提供されています。

- 対象ユーザー:

- 個人の3Dアーティスト、デザイナー

- フリーランスのクリエイター

- アプリケーション開発者

- 学生、教育関係者

- ホビイスト

- 料金:

- 無料

- 主な機能と特徴:

- Omniverseアプリへのアクセス: 「Omniverse Create」「Omniverse View」「Omniverse Machinima」といった主要なOmniverseアプリケーションをすべて利用できます。

- Omniverse Connectors: 主要なDCCツールと連携するためのコネクターをダウンロードし、使用することができます。これにより、使い慣れたツールとOmniverseを連携させたワークフローを構築できます。

- Omniverse Nucleus Workstation: 自分のローカルPC上にNucleusサーバーをセットアップし、ローカルネットワーク内の他のPCとデータを同期したり、一人のユーザーが複数のアプリケーション間でライブ同期を行ったりすることが可能です。例えば、同じPC上でMayaとOmniverse Createを同時に開き、片方での変更をもう片方にリアルタイムで反映させるといった使い方ができます。

- コラボレーションの制限: StandardプランのNucleus Workstationは、基本的に個人利用、または小規模なローカル環境での利用を想定しています。インターネットを介した本格的なチームコラボレーション機能は、後述のEnterpriseプランの範疇となります。

Standardプランは、Omniverseの強力な機能のほとんどを無料で試せるため、これから3D制作を学びたい学生や、新しいワークフローを模索している個人クリエイターにとって、非常に魅力的な選択肢です。まずはこのStandardプランから始めて、Omniverseの操作感や可能性を十分に体験してみるのがよいでしょう。

Enterprise(法人向け)

NVIDIA Omniverse Enterpriseは、プロフェッショナルなチームや企業が、本格的な3D共同制作パイプラインやデジタルツインソリューションを構築するために設計された、有料のサブスクリプションプランです。Standardプランのすべての機能に加え、大規模なチームでの運用に不可欠な機能や、エンタープライズレベルのサポートが含まれています。

- 対象ユーザー:

- デザインスタジオ、建築設計事務所

- 製造業、自動車メーカー

- メディア・エンターテインメント企業(映画、ゲーム、放送)

- 研究機関、大学

- 料金:

- 有料(年間サブスクリプション)

- 料金は、利用するユーザー数や必要なコンポーネント(例:クリエイター用ライセンス、レビュー用ライセンス、サーバーライセンスなど)によって変動します。具体的な価格は、NVIDIAのセールスパートナーへの問い合わせが必要です。一般的に、1ユーザーあたり年間数千ドルからの価格帯が想定されます。(参照:NVIDIA Omniverse Enterprise 公式ページ)

- 主な機能と特徴:

- Omniverse Nucleus Server: Enterpriseプランの最大のメリットの一つです。自社のオンプレミスサーバーやプライベートクラウド、または主要なパブリッククラウド(AWS, Azureなど)にNucleusサーバーを構築・展開できます。これにより、地理的に離れた拠点にいるチームメンバー間でも、セキュアで高速なリアルタイムコラボレーションが可能になります。

- エンタープライズレベルのサポート: NVIDIAの専門家による技術サポート(NVIDIA Enterprise Support)が受けられます。導入時のコンサルティングや、運用中に発生した問題に対する迅速なトラブルシューティングなど、ミッションクリティカルなプロジェクトを安心して進めるためのサポート体制が整っています。

- 高度な管理機能: ユーザー管理、アクセス制御、セキュリティ設定など、企業での利用に求められる高度な管理機能が提供されます。

- IT部門による展開と管理: 大規模な組織内でOmniverseを効率的に展開し、一元管理するためのツールやサポートが提供されます。

以下の表は、StandardプランとEnterpriseプランの主な違いをまとめたものです。

| 項目 | Standard | Enterprise |

|---|---|---|

| 対象ユーザー | 個人、学生、ホビイスト | 企業、プロフェッショナルチーム |

| 料金 | 無料 | 有料(年間サブスクリプション) |

| 主要アプリ | 利用可能 | 利用可能 |

| Connectors | 利用可能 | 利用可能 |

| Nucleus | Nucleus Workstation(ローカルPC) | Nucleus Server(オンプレミス/クラウド) |

| コラボレーション | 限定的(主に個人・ローカル) | 大規模・リモートチーム対応 |

| サポート | コミュニティフォーラム | NVIDIAエンタープライズサポート |

| 管理機能 | 基本的な機能 | 高度なセキュリティ・管理機能 |

どちらのプランを選ぶべきか?

- 個人でOmniverseを学びたい、試してみたい → Standardプラン

- フリーランスとして、自分のワークフローを効率化したい → Standardプラン

- チームでリモート共同作業を行いたい → Enterpriseプラン

- 会社の重要プロジェクトでデジタルツインを構築したい → Enterpriseプラン

- 専門的な技術サポートが必要 → Enterpriseプラン

このように、利用目的とチームの規模に応じて、最適なプランを選択することが重要です。まずは無料のStandardプランでその能力を体感し、本格的なチーム導入の際にはEnterpriseプランへの移行を検討するのが一般的な流れとなるでしょう。

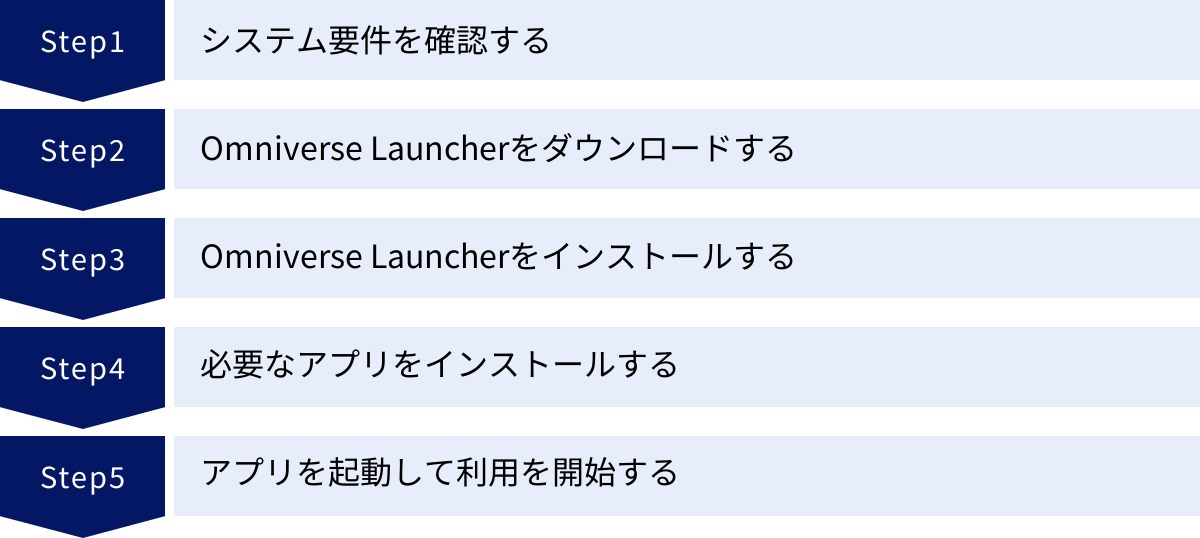

NVIDIA Omniverseの始め方5ステップ

NVIDIA Omniverseを始めるのは、思ったよりも簡単です。基本的なプロセスは、専用のランチャーをインストールし、そこから必要なアプリやコネクターを追加していくという流れになります。ここでは、Omniverseを使い始めるための具体的な5つのステップを解説します。

① システム要件を確認する

Omniverseは非常に強力なプラットフォームですが、その能力を最大限に引き出すためには、相応のマシンスペック、特にグラフィックスボード(GPU)の性能が重要になります。インストールを始める前に、まずお使いのPCがOmniverseのシステム要件を満たしているかを必ず確認しましょう。

要件を満たしていない場合、インストール自体ができなかったり、動作が極端に遅くなったりする可能性があります。主な要件は以下の通りですが、詳細は後の「NVIDIA Omniverseのシステム要件」の章で詳しく解説します。

- OS: Windows 10 または Linux

- GPU: NVIDIA RTX シリーズのグラフィックスボードが必須です。GeForce RTX, NVIDIA RTX (旧Quadro), RTX Ada世代などが対象となります。GTXシリーズなど、RTXコアを搭載していないGPUでは動作しません。

- GPUドライバ: 最新のNVIDIA Studio DriverまたはGame Ready Driver。

- メモリ: 最低でも32GBのRAMが推奨されます。

- ストレージ: アプリケーションやアセットの保存用に、十分な空き容量のあるSSD(ソリッドステートドライブ)。

特にGPUの要件は厳しいため、ここがクリアできるかどうかが最初の関門となります。

② Omniverse Launcherをダウンロードする

システム要件の確認が済んだら、次にOmniverseのすべての管理を行うハブとなる「Omniverse Launcher」をダウンロードします。

- WebブラウザでNVIDIA Omniverseの公式サイトにアクセスします。

- サイト内の「DOWNLOAD」や「GET STARTED FOR FREE」といったボタンを探してクリックします。

- ダウンロードページで、OS(WindowsまたはLinux)を選択します。

- NVIDIA開発者アカウントでのログイン、または新規登録が求められます。画面の指示に従ってアカウントを作成またはログインしてください。

- ログイン後、Omniverse Launcherのインストーラー(.exeファイルなど)のダウンロードが開始されます。

LauncherはOmniverseの「玄関」であり、ここからすべてのアプリ、コネクター、サンプルコンテンツなどにアクセスすることになります。

③ Omniverse Launcherをインストールする

ダウンロードしたインストーラーを実行して、Omniverse Launcherをお使いのPCにインストールします。

- ダウンロードしたインストーラーファイル(例:

omniverse-launcher-win.exe)をダブルクリックして実行します。 - インストールウィザードが起動します。使用許諾契約書をよく読み、同意します。

- インストール先のフォルダを指定します。通常はデフォルトのままで問題ありませんが、必要に応じて変更します。

- 「インストール」ボタンをクリックすると、インストールが開始されます。数分で完了します。

- インストールが完了すると、デスクトップにOmniverse Launcherのショートカットが作成されます。

インストールプロセス自体は、一般的なWindowsアプリケーションと大きく変わらないため、特に迷うことはないでしょう。

④ 必要なアプリをインストールする

Omniverse Launcherのインストールが完了したら、いよいよOmniverseの世界を探検する準備が整いました。Launcherを起動し、自分の目的に合ったアプリケーションやコネクターをインストールしていきましょう。

- デスクトップのショートカットなどからOmniverse Launcherを起動します。

- 最初に起動した際に、キャッシュフォルダやコンテンツライブラリの場所を設定する画面が表示されることがあります。SSD上の十分な空き容量がある場所を指定するのがおすすめです。

- Launcherのメイン画面が表示されます。左側のメニューには「EXCHANGE」「NUCLEUS」「LIBRARY」といったタブがあります。

- 「EXCHANGE」タブを選択します。 ここには、NVIDIAが提供する公式アプリや、サードパーティ製ツール用のコネクター、3Dアセットなどがリストされています。

- まずは基本となるアプリをインストールしてみましょう。初心者におすすめなのは以下のアプリです。

- Omniverse Create: シーンの構築、ライティング、レンダリングなどを行うための最も基本的なオーサリングツール。

- Omniverse View: 高度な編集機能はなく、シーンのレビューやプレゼンテーションに特化した軽量なビューア。

- Omniverse USD Presenter (旧 USD Composer): USDファイルの構成やプレビューに特化したアプリ。

- インストールしたいアプリの「INSTALL」ボタンをクリックします。ダウンロードとインストールが自動的に行われます。

- 同様に、自分が普段使っているDCCツール(Blender, Maya, 3ds Maxなど)があれば、「Connectors」のセクションから対応するコネクターを探してインストールします。

⑤ アプリを起動して利用を開始する

必要なアプリやコネクターのインストールが完了したら、いよいよOmniverseを使い始めることができます。

- Launcherの「LIBRARY」タブを選択します。 ここには、インストール済みのアプリケーションが一覧表示されています。

- 起動したいアプリ(例:Omniverse Create)の「LAUNCH」ボタンをクリックします。

- アプリケーションが起動します。初回起動時は、シェーダーのコンパイルなどで少し時間がかかる場合があります。

- アプリが起動したら、まずはサンプルシーンを開いてみるのがおすすめです。Launcherの「EXCHANGE」タブ内にある「Samples」セクションから、興味のあるサンプルをダウンロードし、アプリの「File」>「Open」から開いてみましょう。

- サンプルシーン内を自由に操作してみてください。マウスで視点を動かしたり、オブジェクトを選択して移動させたり、ライティングを変更したりすることで、Omniverseのリアルタイム性とインタラクティブな操作感を体験できます。

以上の5ステップで、NVIDIA Omniverseの利用を開始できます。重要なのは、まずシステム要件を確認し、Launcherを介して必要なコンポーネントを揃えていくという流れを理解することです。

NVIDIA Omniverseのシステム要件

NVIDIA Omniverseは、リアルタイムでのフォトリアルなレンダリングや物理シミュレーションといった高度な処理を行うため、一般的なPCアプリケーションと比較して高いシステムスペックを要求します。特に、RTXテクノロジーをフル活用するため、NVIDIA RTXシリーズのGPUが必須条件となります。ここでは、Omniverseを快適に利用するために必要なシステム要件を、コンポーネント別に詳しく解説します。

(注:これらの要件は、Omniverseのバージョンアップに伴い変更される可能性があります。必ず公式サイトで最新の情報を確認してください。)

| コンポーネント | 最小要件 | 推奨要件 |

|---|---|---|

| OS | Windows 10 (64-bit) | Windows 10 (64-bit) / Windows 11 |

| CPU | Intel Core i7 7700K / AMD Ryzen 7 2700X | Intel Core i9-10900K / AMD Ryzen 9 5900X 以上 |

| メモリ (RAM) | 32 GB | 64 GB 以上 |

| GPU | NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB VRAM) | NVIDIA RTX A5000 / GeForce RTX 4080 (16GB VRAM) 以上 |

| ストレージ | 50 GB の空き容量 (SSD) | 100 GB 以上の空き容量 (NVMe SSD) |

OS

Omniverseは現在、WindowsとLinuxの64-bit版に対応しています。macOSには対応していません。

- 最小要件: Windows 10 (64-bit)

- 推奨要件: Windows 10 (64-bit) または Windows 11

- Linuxディストリビューションとしては、UbuntuやCentOSが主にサポートされています。

- 常に最新のアップデートを適用した状態での利用が推奨されます。

CPU

CPUは、シーンデータの管理や物理シミュレーションの一部、OSの基本動作などを担当します。コア数が多く、クロック周波数が高いCPUほど、アプリケーションの起動やデータのロード、複雑なシミュレーションの処理がスムーズになります。

- 最小要件: Intel Core i7 7700K や AMD Ryzen 7 2700X といった、比較的高性能なCPUが求められます。

- 推奨要件: Intel Core i9-10900K や AMD Ryzen 9 5900X 以上の、ハイエンドデスクトップ向けのCPUが推奨されます。特に、多数のアセットを含む大規模なシーンや、複雑な物理シミュレーションを扱う場合は、CPU性能がボトルネックになる可能性があるため、可能な限り高性能なモデルを選択することをおすすめします。

メモリ

Omniverseは、高解像度のテクスチャや複雑なジオメトリを持つ3Dアセットを大量にメモリ上にロードします。そのため、十分なメモリ容量が不可欠です。

- 最小要件: 32GBのRAMが必要です。これより少ないと、大規模なシーンを開いた際にメモリ不足に陥り、パフォーマンスが著しく低下したり、アプリケーションがクラッシュしたりする可能性があります。

- 推奨要件: 64GB以上のRAMが強く推奨されます。特に、複数のDCCツールとOmniverseアプリを同時に起動して作業するようなプロフェッショナルなワークフローでは、64GBでも不足することがあります。デジタルツインのような非常に大規模なデータセットを扱う場合は、128GB以上のメモリを搭載することも珍しくありません。

GPU

GPU(グラフィックスボード)は、Omniverseのパフォーマンスを決定づける最も重要なコンポーネントです。リアルタイムレイトレーシングやAIデノイジングといったOmniverseの中核機能は、NVIDIA RTX GPUに搭載されている専用ハードウェア(RTコア、Tensorコア)に依存しているため、RTXシリーズ以外のGPU(GTXシリーズなど)では動作しません。

- 最小要件: NVIDIA GeForce RTX 3070 が最小ラインとして挙げられています。VRAM(ビデオメモリ)は最低でも8GB必要です。VRAMは、テクスチャやジオメトリデータをGPU内に保持するためのもので、これが不足するとPCのメインメモリとの間でデータ転送が発生し、パフォーマンスが大幅に低下します。

- 推奨要件: NVIDIA RTX A5000 や GeForce RTX 4080 といった、16GB以上の大容量VRAMを搭載したハイエンドGPUが推奨されます。4K解像度での作業や、非常に複雑なシーン、高精細なテクスチャを多用するプロジェクトでは、VRAM容量が直接的にパフォーマンスに影響します。プロフェッショナルな用途では、24GBや48GBのVRAMを持つNVIDIA RTX Ada世代のGPU(RTX 6000 Ada Generationなど)が理想的です。

ストレージ

Omniverse Launcherや各種アプリケーション、コネクター、そしてプロジェクトのアセットなどを保存するために、高速なストレージが必要です。

- 最小要件: 50GBの空き容量があるSSD(ソリッドステートドライブ)。HDD(ハードディスクドライブ)でも動作はしますが、アプリケーションの起動やシーンの読み込みに非常に時間がかかるため、SSDは必須と考えるべきです。

- 推奨要件: 100GB以上の空き容量を持つNVMe SSDが推奨されます。NVMe SSDは、従来のSATA接続のSSDよりもさらに高速なデータ転送速度を誇り、大規模なシーンデータの読み込み時間を短縮し、全体的な作業の快適性を向上させます。プロジェクトによっては数百GBのアセットを使用することもあるため、空き容量には余裕を持たせておくことが重要です。

これらのシステム要件は、あくまで一般的な目安です。扱うデータの規模や複雑さ、求めるパフォーマンスレベルによって、必要なスペックは大きく変わります。Omniverseへの投資を検討する際は、まずGPUとメモリを最優先でアップグレードすることを念頭に置くと良いでしょう。

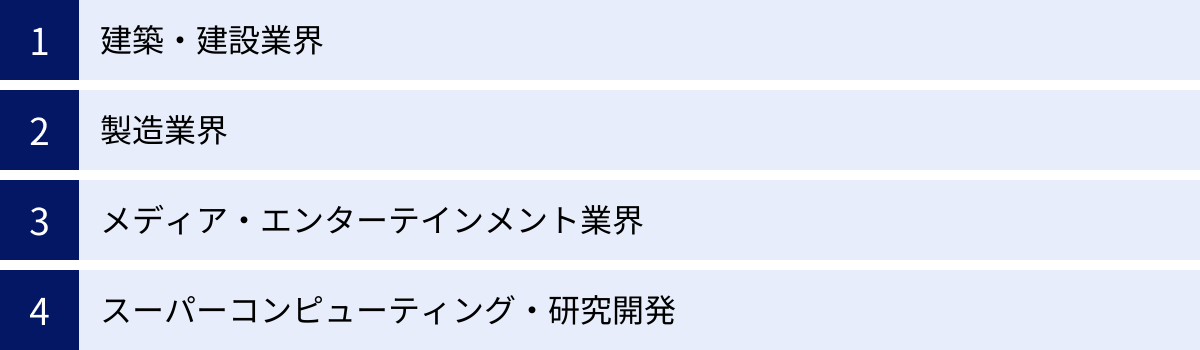

NVIDIA Omniverseが活用される主な業界

NVIDIA Omniverseは、その汎用性と拡張性の高さから、特定の業界に限定されることなく、3Dデータが活用されるあらゆる分野でその価値を発揮し始めています。ここでは、特にOmniverseの導入が進んでおり、大きな変革が期待されている主要な4つの業界について、具体的な活用シナリオを交えながら解説します。

建築・建設業界

建築・建設業界(AEC: Architecture, Engineering, and Construction)は、BIM(Building Information Modeling)の普及により、設計から施工、維持管理に至るまで3Dデータの活用が不可欠となっています。Omniverseは、この業界が抱えるデータの分断やコラボレーションの課題を解決する強力なソリューションとなります。

- 設計レビューの革新: 建築家、構造設計者、設備設計者、そしてクライアントが、それぞれ異なる場所からOmniverse上の統合されたBIMモデルにアクセスし、リアルタイムで設計レビューを行えます。例えば、設計者がAutodesk Revitで壁の位置を変更すると、その結果が即座に全員のビューに反映されます。クライアントはVRヘッドセットを使って、まだ建設されていない建物の内部を歩き回り、「この窓からの眺めはどうか」「天井の高さをもう少し上げられないか」といった具体的なフィードバックを、直感的に伝えることができます。これにより、手戻りを大幅に削減し、迅速な合意形成を促進します。

- 高忠実度なビジュアライゼーション: OmniverseのRTXレンダラーを使えば、建材の質感、太陽光や照明の反射・屈折を物理的に正しくシミュレーションし、驚くほどフォトリアルな完成予想図やウォークスルー映像をインタラクティブに生成できます。これにより、クライアントへのプレゼンテーションの質が向上するだけでなく、設計者自身もデザインの細部をより深く検討できます。

- 各種シミュレーションの実施: 建物のデジタルツイン上で、日照シミュレーション、風環境シミュレーション、さらには災害時の避難シミュレーションなどを実施できます。これにより、デザインの美しさだけでなく、快適性や安全性といった性能面も、建設前に詳細に検証することが可能になります。

製造業界

製造業は、製品のライフサイクル全体(設計、開発、製造、保守)を通じて、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、その中核をなすのがデジタルツインです。Omniverseは、工場のデジタルツイン(スマートファクトリー)や製品のデジタルツインを構築・運用するための理想的なプラットフォームです。

- 工場のデジタルツインと生産ラインの最適化: CADデータや点群データを統合して、現実の工場と寸分違わぬデジタルツインをOmniverse上に構築します。この仮想工場内で、新しい生産ラインのレイアウトをシミュレーションしたり、ロボットアームの動作をプログラミング・検証したりできます。物理的な設備を設置する前に、最も効率的な生産プロセスを仮想空間で徹底的に試行錯誤できるため、コストと時間を大幅に削減できます。

- 製品設計とレビュー: 自動車、航空機、家電など、複雑な製品のCADデータをOmniverseに集約し、設計チームやマーケティングチームが共同でレビューを行います。実物大の製品モデルをVRで確認しながら、デザインの検討や組み立て性の検証、メンテナンス手順の確認などを行うことができます。

- ロボットのトレーニングと協調動作: NVIDIA Isaac Sim on Omniverseを活用し、物理的に正確な環境で産業用ロボットのAIをトレーニングします。また、複数のロボットやAGV(無人搬送車)が互いに干渉することなく、協調して作業を行うための最適なアルゴリズムをシミュレーションで開発・検証することも可能です。

メディア・エンターテインメント業界

映画、ゲーム、アニメーション、放送といったメディア・エンターテインメント業界は、Omniverseがもたらすリアルタイム・コラボレーションの恩恵を最も直接的に受ける分野の一つです。

- グローバルな共同制作パイプライン: 世界中に散らばるアーティストたちが、それぞれの得意なDCCツール(Maya, Blender, Houdiniなど)を使いながら、Omniverseを介して一つのシーンやアセットを同時に制作できます。これにより、24時間体制の制作ラインを構築し、プロダクションのスピードを飛躍的に向上させることが可能になります。

- バーチャルプロダクションの進化: LEDウォールを使ったバーチャルプロダクションにおいて、OmniverseはCG背景アセットの管理とリアルタイムレンダリングのハブとして機能します。撮影現場での変更要求にも即座に対応できるため、よりクリエイティブで柔軟な映像制作が実現します。

- レビュープロセスの効率化: ディレクターやプロデューサーは、レンダリングを待つことなく、常に最新の状態でシーン全体をレビューできます。ライティングやカメラワークの調整結果をその場ですぐに確認できるため、試行錯誤のサイクルが短縮され、作品のクオリティアップに繋がります。NVIDIAは「Omniverse Machinima」という、ゲームアセットを使って簡単に映像作品を制作できるアプリも提供しており、新たなコンテンツ制作の形を提案しています。

スーパーコンピューティング・研究開発

科学技術計算や大規模なデータ解析を行うスーパーコンピューティング(HPC)や研究開発の分野でも、Omniverseは新たな可能性を切り拓いています。この分野では、シミュレーション結果の可視化(ビジュアライゼーション)が極めて重要ですが、扱うデータが膨大であるため、インタラクティブな操作は困難でした。

- 科学技術計算のリアルタイム可視化: 気候変動シミュレーション、分子動力学、流体力学計算といった、スーパーコンピュータが生み出す膨大な数値データを、Omniverseに取り込んで3Dでリアルタイムに可視化します。研究者は、シミュレーション結果を静的な画像や動画で見るだけでなく、VR空間でインタラクティブにデータを探索し、視点を変えたり、時間を進めたり戻したりしながら、複雑な現象の背後にある洞察を得ることができます。

- デジタルツインによる大規模シミュレーション: 地球全体の気候や海洋の状態をシミュレートする「Earth-2」のような壮大なプロジェクトでは、Omniverseがそのデジタルツインを構築し、シミュレーション結果を可視化・分析するためのプラットフォームとして活用されています。

- AIモデルのトレーニング環境: 前述の通り、物理的に正確なOmniverseの環境は、様々な分野のAIモデルをトレーニングするための理想的な仮想テストベッドとなります。これにより、科学的発見や技術革新のペースを加速させることが期待されています。

これらの業界以外にも、Omniverseの応用範囲は、都市計画、エネルギー、医療、小売など、多岐にわたります。3Dデータを扱うすべての産業にとって、Omniverseはワークフローを変革し、新たな価値を創造するポテンシャルを秘めているのです。

NVIDIA Omniverseに対応したおすすめグラフィックスボード

NVIDIA Omniverseは、その性能を最大限に発揮するためにNVIDIA RTXシリーズのGPUを必須とします。RTX GPUに搭載されたRTコア(レイトレーシング用)とTensorコア(AI処理用)が、OmniverseのリアルタイムレンダリングやAI支援機能の根幹を支えているからです。ここでは、Omniverseの利用を検討しているユーザー向けに、代表的な2つのRTX GPUシリーズ、「NVIDIA RTXシリーズ」と「GeForce RTXシリーズ」の特徴と、どちらを選ぶべきかの指針を解説します。

NVIDIA RTXシリーズ

NVIDIA RTXシリーズ(旧Quadroシリーズ)は、プロフェッショナルなクリエイティブおよびテクニカル用途に特化して設計されたグラフィックスボードです。最高のパフォーマンス、信頼性、安定性を求める企業やプロユーザーをメインターゲットとしています。

- 主な製品ラインナップ:

- NVIDIA RTX 6000 Ada Generation (48GB VRAM)

- NVIDIA RTX 5000 Ada Generation (32GB VRAM)

- NVIDIA RTX 4000 Ada Generation (20GB VRAM)

- (旧世代:RTX A6000, RTX A5000 など)

- 特徴とメリット:

- 大容量のVRAM: NVIDIA RTXシリーズの最大の特徴は、GeForceシリーズよりもはるかに大容量のVRAM(ビデオメモリ)を搭載している点です。例えば、最上位モデルのRTX 6000 Adaは48GBものVRAMを備えています。これは、都市全体のデジタルツインや、高精細なテクスチャを多用する大規模な建築ビジュアライゼーション、複雑な科学技術計算データの可視化など、極めて巨大なデータセットを扱う場合に不可欠です。VRAMが不足するとパフォーマンスが著しく低下するため、大規模プロジェクトにおいてはNVIDIA RTXシリーズが唯一の選択肢となることもあります。

- ECCメモリ対応: 一部のモデルでは、データエラーを自動で検出・訂正するECC(Error Correcting Code)メモリに対応しています。長時間のレンダリングやミッションクリティカルなシミュレーションにおいて、データの破損を防ぎ、計算の正確性を保証します。

- 最適化されたドライバ: プロフェッショナル向けアプリケーション(CAD, DCCツールなど)での動作安定性とパフォーマンスが最適化された専用のドライバが提供されます。長期間の安定稼働が求められる業務用途において、この信頼性は非常に重要です。

- ISV認証: 多くのソフトウェアベンダー(ISV)による動作認証を取得しており、特定の業務用アプリケーションとの互換性が保証されています。

- おすすめのユーザー:

- 大規模なデジタルツインを扱う製造業や建設業の法人ユーザー

- 映画・VFXプロダクションなど、最高品質のレンダリングを求めるプロのクリエイター

- 科学技術計算や研究開発に従事する研究者

- 24時間365日の安定稼働が求められる業務環境

GeForce RTXシリーズ

GeForce RTXシリーズは、主にゲーミング市場をターゲットとしたコンシューマー向けのグラフィックスボードですが、その高い性能とコストパフォーマンスから、多くの個人クリエイターや小規模なスタジオでも広く利用されています。

- 主な製品ラインナップ:

- GeForce RTX 4090 (24GB VRAM)

- GeForce RTX 4080 / SUPER (16GB VRAM)

- GeForce RTX 4070 Ti / SUPER (12GB/16GB VRAM)

- GeForce RTX 4060 Ti (8GB/16GB VRAM)

- 特徴とメリット:

- 優れたコストパフォーマンス: 同程度の演算性能を持つNVIDIA RTXシリーズと比較して、価格が大幅に安価です。限られた予算の中で最大限のパフォーマンスを求める個人クリエイターや、Omniverseを学習目的で始めたい学生にとって、最も現実的な選択肢となります。

- 高いクロック周波数: ゲーミング性能を重視しているため、ブーストクロックが高く設定されているモデルが多く、インタラクティブな操作やリアルタイムレンダリングにおいて高いパフォーマンスを発揮します。

- NVIDIA Studio Driverの提供: GeForce RTXシリーズ向けにも、クリエイティブアプリケーションに最適化された「Studio Driver」が提供されています。これにより、ゲームだけでなく、Omniverseを含む多くのクリエイティブワークで安定した動作が期待できます。

- おすすめのユーザー:

- Omniverseを学びたい、試してみたい個人ユーザーや学生

- フリーランスの3Dアーティストやデザイナー

- 小規模なデザインスタジオやゲーム開発チーム

- 比較的小規模なシーン(例:一戸建ての住宅、単体の製品モデルなど)を主に扱うユーザー

どちらを選ぶべきか?

選択の決め手は、「扱うデータの規模」と「予算」、そして「求められる信頼性」の3つです。

- VRAM容量で考える:

- 16GB以下のVRAMで収まるプロジェクトが中心なら → GeForce RTXシリーズ (例: RTX 4080)

- 24GB以上のVRAMが必須となる大規模プロジェクトを扱うなら → NVIDIA RTXシリーズ または GeForce RTX 4090

- 48GBといった膨大なVRAMが必要なら → NVIDIA RTX 6000 Ada Generation

- 予算と信頼性で考える:

- コストを最優先し、個人利用がメインなら → GeForce RTXシリーズ

- 業務での利用が前提で、長期的な安定稼働とサポートを重視するなら → NVIDIA RTXシリーズ

結論として、多くの個人クリエイターや小規模なチームにとっては、GeForce RTX 40シリーズのハイエンドモデル(RTX 4070 Ti SUPER以上)が、性能と価格のバランスが取れた最適な選択となるでしょう。一方で、企業の基幹業務として大規模なデジタルツインを構築・運用するようなケースでは、その投資に見合うだけの価値を提供するNVIDIA RTXシリーズが推奨されます。

まとめ

本記事では、次世代の3D開発プラットフォームである「NVIDIA Omniverse」について、その基本概念から主な特徴、具体的な活用事例、料金、始め方、そして推奨されるハードウェアまで、多角的に詳しく解説してきました。

Omniverseは、単なる新しい3Dツールではありません。それは、USDという共通言語を基盤に、これまで分断されていた様々なアプリケーションとワークフローを繋ぎ合わせ、リアルタイムでの共同作業と物理的に正確なシミュレーションを可能にする、オープンで拡張性の高い「プラットフォーム」です。

その中核には、リアルタイムコラボレーションを実現する「Nucleus」、フォトリアルな映像を生成する「RTX Renderer」、物理現象を再現する「Simulation」、そしてAIによるワークフローの高速化といった強力な技術が統合されています。これらの技術の組み合わせにより、Omniverseは以下のような革新的な価値を提供します。

- メディア・エンターテインメント業界では、グローバルなチームによる共同制作を加速させ、レビュープロセスを効率化します。

- 建築・製造業界では、現実世界と同期した高忠実度なデジタルツインを構築し、設計の最適化や生産性の向上、予知保全を可能にします。

- ロボット工学や自動運転の分野では、安全かつ効率的なAIのトレーニング環境(Sim-to-Real)を提供し、開発を加速させます。

Omniverseを始めるには、NVIDIA RTXシリーズのGPUを搭載したPCが必要ですが、個人や学習目的なら無料で利用できる「Standard」プランが用意されており、導入のハードルは決して高くありません。本格的なチームでの共同作業やエンタープライズレベルのサポートが必要な場合は、有料の「Enterprise」プランがその強力な基盤となります。

3Dテクノロジーがメタバースやデジタルツインといった形で社会のあらゆる側面に浸透しつつある現代において、NVIDIA Omniverseが果たす役割はますます重要になっていくでしょう。それは、クリエイターやエンジニアの創造性を解放し、産業のデジタルトランスフォーメーションを牽引する、まさに未来のワークフローを体現する存在です。

この記事が、NVIDIA Omniverseの持つ無限の可能性を理解し、あなた自身のプロジェクトやビジネスに活用するための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。