近年、Webサイトやアプリケーションで3Dコンテンツを目にする機会が急速に増えています。商品の魅力を立体的に伝えるEコマースサイト、仮想空間で交流するメタバース、現実世界に情報を重ね合わせるAR(拡張現実)など、3D技術は私たちのデジタル体験をより豊かで直感的なものへと進化させています。

この3Dコンテンツの普及を裏で支えているのが、「glTF(ジーエルティーエフ)」というファイル形式です。glTFは、Webをはじめとするさまざまなプラットフォームで3Dモデルを効率的に伝送・表示するために設計された、いわば「3D界のJPEG」とも呼べる標準フォーマットです。

この記事では、3Dコンテンツの制作や活用に関わるすべての方に向けて、glTFの基本的な概念から、よく混同される「glb」との違い、他の3Dファイル形式との比較、具体的なメリット・デメリット、そして実際の制作・表示方法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、glTFがなぜ現代の3Dワークフローに不可欠なのか、そしてそれをどのように活用すればよいのかが明確に理解できるでしょう。

目次

glTFとは

glTFは、一言で表すならば「3Dアセットのための効率的な伝送フォーマット」です。従来の3Dファイル形式が抱えていた課題を解決し、特にWeb環境での利用に最適化されている点が最大の特徴です。その核心的な役割と背景を、いくつかの側面から詳しく見ていきましょう。

3Dモデルの標準ファイル形式

デジタルコンテンツの世界には、画像におけるJPEGやPNG、音声におけるMP3、動画におけるMP4のように、広く使われる「標準フォーマット」が存在します。これらのフォーマットがあるおかげで、私たちは異なるデバイスやソフトウェア間でも問題なくデータをやり取りできます。

glTFは、この3Dモデルにおける標準フォーマットを目指して策定されました。かつての3D業界では、制作用ソフトウェア(DCCツール)ごとに独自のファイル形式が乱立し、異なるツール間でデータを交換する際には、FBXやOBJといった「中間フォーマット」を介する必要がありました。しかし、これらの中間フォーマットは、本来編集用途を想定しているため、不要なデータが多く含まれファイルサイズが大きくなりがちでした。また、フォーマットの解釈がソフトウェアによって微妙に異なり、インポート・エクスポートの際に見た目が変わってしまう(表示崩れ)といった問題も頻繁に発生していました。

glTFは、こうした問題を解決するために「最終的な表示(レンダリング)」に必要な情報だけを、コンパクトかつ汎用的な形で格納する「ランタイムフォーマット」として設計されています。これにより、3Dモデルを作成したDCCツールから、実際に表示するゲームエンジンやWebブラウザ、ARアプリに至るまで、一貫した見た目を保ちながら、スムーズなデータ連携が可能になります。この普遍性と効率性から、glTFは「3D界のJPEG」と称されるのです。

Webでの3Dデータ表示に特化

glTFの設計思想の根幹には、「Webでの利用を最適化する」という明確な目的があります。Webブラウザは、PCだけでなくスマートフォンやタブレットなど、多種多様なデバイスで利用され、通信環境も必ずしも高速ではありません。このような制約の多い環境で、リッチな3Dコンテンツを快適に体験させるためには、ファイル形式そのものがWebに特化している必要があります。

glTFは、以下の特徴によってWebでの高速な表示を実現しています。

- 軽量なファイルサイズ: ジオメトリデータ(頂点情報など)をバイナリ形式で効率的に格納したり、「Dracoメッシュ圧縮」といった拡張機能を利用したりすることで、モデルの品質を損なうことなくファイルサイズを劇的に削減します。

- 高速な読み込み(パース): glTFの構造はJSON(JavaScript Object Notation)をベースにしています。これはWeb技術との親和性が非常に高く、ブラウザがデータを解釈する際の処理負荷を最小限に抑えるように設計されています。レンダリングに不要なデータを含まないため、アプリケーションは受け取ったデータをすぐに描画処理に回せます。

- WebGLとの高い親和性: 現代のWebブラウザで3Dグラフィックスを描画する際には、「WebGL」というAPIが使用されます。WebGLは、GPU(Graphics Processing Unit)のパワーを直接利用して高速な描画を行うための仕組みです。glTFは、そのデータ構造がWebGLの思想と密接に連携するように設計されており、マテリアルやテクスチャの情報を効率的にGPUに転送できます。これにより、CPUに余計な負荷をかけることなく、スムーズな3D体験を提供できるのです。

Khronos Groupが策定したオープンスタンダード

glTFの信頼性と将来性を担保しているのが、策定団体である「Khronos Group(クロノス・グループ)」の存在です。

Khronos Groupは、グラフィックスやコンピューティングに関するさまざまなAPIの標準化を推進する非営利のコンソーシアム(業界団体)です。この団体には、Apple, Google, Microsoft, NVIDIA, AMD, Adobe, Epic Gamesといった、IT・グラフィックス業界を牽引する主要な企業が数多く参加しています。

Khronos Groupが手掛ける標準仕様には、以下のようなものがあります。

- OpenGL: デスクトップ向け3DグラフィックスAPIの標準

- Vulkan: OpenGLの後継となる、より低レベルで高性能なグラフィックスAPI

- WebGL: Webブラウザ向けの3DグラフィックスAPI

- OpenCL: 並列コンピューティングのためのAPI

- OpenXR: VR/ARアプリケーションのためのオープンスタンダード

このように、業界の根幹を支える数々の標準を策定してきた実績のあるKhronos GroupがglTFを管理しているという事実は、glTFが特定の企業や製品に依存しない、真にオープンで公平なスタンダードであることを意味します。オープンスタンダードであることには、以下のような大きなメリットがあります。

- ロイヤリティフリー: 誰でも無償で仕様を利用し、対応製品を開発・販売できます。

- ベンダーロックインの回避: 特定の企業の都合で仕様が変更されたり、サポートが打ち切られたりするリスクがありません。

- 透明性と拡張性: 仕様がすべて公開されているため、実装上の問題点を議論しやすく、将来的な技術の進化に合わせて拡張機能を追加していくことが可能です。

この強力な後ろ盾とオープンな性質が、多くの企業や開発者が安心してglTFを採用し、エコシステム全体が急速に拡大している大きな理由です。

glTFの読み方

glTFの正式名称は「GL Transmission Format」です。この「GL」は、Khronos Groupが策定するグラフィックスライブラリ(OpenGLやWebGL)を指し、「Transmission Format」は伝送(送受信)のためのフォーマットであることを意味しています。

読み方については、アルファベットをそのまま読んで「ジーエルティーエフ」と発音するのが最も一般的です。この名前自体が、このフォーマットの核心的な役割、すなわち「グラフィックスデータを効率的に伝送するための形式」であることを端的に表しています。

glTFの2つのファイル形式とglbとの違い

glTFを扱う上で、必ず理解しておくべき重要な点が、.gltfと.glbという2つのファイル形式の存在です。これらはどちらもglTF仕様の一部ですが、データの格納方法が異なり、それぞれに適した用途があります。結論から言うと、Webでの配信など、ほとんどのケースでは.glb形式が推奨されます。

.gltf:JSON形式でデータを扱う

.gltf形式は、glTFの基本的な形式であり、その実体はJSON(JavaScript Object Notation)ファイルです。JSONは、人間が読み書きしやすいテキストベースのデータ記述言語で、Web APIなどで広く利用されています。

.gltfファイルの中には、主に以下のような「シーンの構造」に関する情報が記述されています。

- シーン情報: 3D空間全体の構成。どのノード(オブジェクト)からシーンが始まるかなど。

- ノード階層: オブジェクトの親子関係。例えば、ロボットの「腕」が「胴体」の子ノードである、といった構造を定義します。

- メッシュ情報: 各オブジェクトがどのジオメトリデータ(頂点の集まり)を使用するか。

- マテリアル定義: オブジェクトの表面の質感(色、金属感、粗さなど)を定義するPBRパラメータ。

- テクスチャ情報: マテリアルで使用する画像ファイル(.pngや.jpgなど)への参照。

- アニメーション情報: オブジェクトの動きやキャラクターのボーンアニメーションのデータ。

重要なのは、.gltfファイル自体には、3Dモデルの形状を定義する頂点データ(ジオメトリ)や、表面に貼り付ける画像(テクスチャ)といった、ファイルサイズの大きいデータは含まれていないという点です。これらのデータは、外部の別ファイルとして保存されます。

- ジオメトリデータ:

.binという拡張子のバイナリファイルに格納されます。 - テクスチャ画像:

.pngや.jpgといった画像ファイルとして、.gltfファイルと同じ階層か、指定されたパスに置かれます。

つまり、.gltf形式で3Dモデルを保存すると、通常は「model.gltf」「model.bin」「texture.png」のように、複数のファイルで構成されることになります。

この形式のメリットは、JSON部分がテキストエディタで直接開いて読めるため、データ構造の確認やデバッグ、簡単な手動修正が容易であることです。一方で、複数のファイルに分かれているため管理が煩雑になりやすく、Webサーバーから読み込む際にはファイルごとにHTTPリクエストが発生するため、転送効率の面では不利になります。

.glb:バイナリ形式でデータを扱う

.glb形式は、前述の.gltf形式が抱えるファイル管理と転送効率の問題を解決するために考案された形式です。その名前は「GL Binary」を意味し、その名の通り、すべてのデータを単一のバイナリファイルにパッケージ化します。

具体的には、.glbファイルの中には以下のものがすべて含まれています。

.gltfファイルに記述されていたJSON構造データ.binファイルに格納されていたジオメトリなどのバイナリデータ- テクスチャ画像データ

これらすべてが、所定のルールに従って一つの.glbファイルにまとめられます。この「全部入り」の形式には、絶大なメリットがあります。

最大のメリットは、ファイルが一つで完結するため、管理と配布が非常に簡単になることです。メールに添付する、サーバーにアップロードする、アプリケーションに組み込む、といった操作がドラッグ&ドロップ一回で済みます。

さらにWebにおいては、単一のファイルであるため、サーバーへのHTTPリクエストが1回で済むという点が極めて重要です。これにより、複数のリクエストを発生させる.gltf形式に比べて、ネットワークのオーバーヘッドが減少し、3Dモデルのロード時間を大幅に短縮できます。

一方で、デメリットとしては、ファイル全体がバイナリ形式であるため、人間が直接テキストエディタで開いて内容を読んだり編集したりすることは困難です。.glbファイルの内容を確認・編集するには、専用のビューアや3DCGソフトが必要になります。

どちらの形式を使うべきか

.gltfと.glbの特性を理解した上で、どちらの形式を選ぶべきかについて考えましょう。以下の表は、両者の違いをまとめたものです。

| 項目 | .gltf | .glb |

|---|---|---|

| ファイル構造 | JSONファイルと外部ファイル(.bin, .pngなど)に分離 | 全てのデータを1つのバイナリファイルに格納 |

| 可読性 | 高い(JSON部分がテキストで編集可能) | 低い(バイナリ形式) |

| ファイル管理 | 煩雑(複数ファイル) | 容易(単一ファイル) |

| Web転送効率 | 低い(複数リクエストが必要な場合がある) | 高い(単一リクエストで済む) |

| 主な用途 | 開発、デバッグ、データ構造の分析 | Web配信、アプリケーションへの組み込み |

| 推奨 | 特定の開発シーン | ほとんどのユースケース |

この表から明らかなように、最終的なアプリケーションへの組み込みやWebでの配信を目的とする場合は、.glb形式を選択するのが圧倒的に有利です。管理のしやすさと転送効率の高さは、実運用において非常に大きなメリットとなります。

一方で、.gltf形式が役立つ場面もあります。例えば、以下のようなケースです。

- 開発・デバッグ時: エクスポートされたglTFのデータ構造に問題がないか、JSONの中身を直接確認したい場合。

- バージョン管理: Gitなどのバージョン管理システムで3Dアセットを管理する際、テキストベースの.gltfファイルは変更箇所の差分が確認しやすいため、バイナリの.glbよりも管理しやすいことがあります。

- 手動での微調整: 特定のパラメータをプログラムや手作業で書き換えたい、といった特殊なケース。

結論として、一般的なワークフローとしては、制作・開発段階では必要に応じて.gltfを使いつつも、最終的にユーザーに届ける成果物は.glb形式で書き出す、という使い分けが最も効率的で推奨されるプラクティスです。

glTFと他の主要3Dファイル形式との比較

glTFの真価を理解するためには、これまで3D業界で広く使われてきた他の主要なファイル形式、特にFBXとOBJとの違いを明確に把握することが重要です。glTFはこれらのフォーマットが担ってきた役割の一部を代替・補完しつつ、特に「配信」という領域で新たなスタンダードを築いています。

FBXとの違い

FBX(Filmbox)は、Autodesk社が開発・提供するプロプライエタリな(独占的な)3Dファイル形式です。特にゲーム開発や映像制作の現場において、Maya, 3ds Max, CINEMA 4Dといった異なるDCC(Digital Content Creation)ツール間で、モデル、マテリアル、アニメーション、カメラ、ライトなどの複雑なシーンデータをやり取りするための「中間フォーマット」として、長年にわたりデファクトスタンダードの地位を築いてきました。

glTFとFBXの最も大きな違いは、その設計思想と主な用途にあります。

- FBX: 「制作パイプラインのためのフォーマット」です。編集可能性を重視しており、後から再編集できるように多くの補助的なデータ(例えば、モディファイアの履歴やDCCツール固有の設定など)を保持できます。そのため、ファイルサイズは大きくなる傾向にあります。あくまで、プロのクリエイターがツール間でデータを高い忠実度で交換することが主目的です。

- glTF: 「最終成果物を配信するためのフォーマット」です。リアルタイムで高速に表示することを最優先に設計されており、編集用の余分なデータはすべて削ぎ落とされています。Webブラウザやモバイルアプリなどのリソースが限られた環境で、いかに速く、いかに効率的に3Dモデルを表示するかに焦点を当てています。

この思想の違いは、仕様の公開性にも表れています。FBXはAutodesk社が管理するプロプライエタリなフォーマットであり、仕様のすべてが公開されているわけではありません。そのため、ツールによってはインポート・エクスポートの互換性に問題が生じることがあります。一方、glTFはKhronos Groupが管理するオープンスタンダードであり、誰でも自由に仕様にアクセスし、実装できます。

OBJとの違い

OBJ(Wavefront .obj)は、3Dファイル形式の中でも非常に古くから存在する、シンプルで普遍的なフォーマットです。テキストベースで記述されており、構造が単純なため、非常に多くの3Dソフトウェアがインポート・エクスポートに対応しています。

しかし、そのシンプルさゆえに、現代的な3Dコンテンツで求められる多くの機能をサポートしていません。

- 機能の限界: OBJが基本的に保持できるのは、静的なジオメトリ情報(頂点座標、UV座標、法線)と、それに付随する基本的なマテリアル情報(.mtlファイル)のみです。キャラクターを動かすためのボーン(スケルタルアニメーション)や、表情を変えるためのモーフィング、物理ベースのリアルな質感表現(PBR)、シーンの階層構造といった、リッチな表現に不可欠なデータを格納することができません。

- ファイル効率: テキストベースであるため人間には読みやすいですが、バイナリ形式に比べてデータが冗長になり、ファイルサイズが大きくなりがちです。また、アプリケーションが読み込む際のパース(解析)にも時間がかかります。

OBJは、3Dプリンター用のモデルデータや、アニメーションを必要としない静的なオブジェクトの形状だけをやり取りする際には今でも有効です。しかし、Web上でインタラクティブな動きやリアルな質感を表現したい場合、OBJは力不足であり、glTFがその役割を完全に代替します。

以下の表は、これら3つのフォーマットの主な違いをまとめたものです。

| 項目 | glTF / glb | FBX | OBJ |

|---|---|---|---|

| 主な用途 | Web・リアルタイム配信 | DCCツール間のデータ交換、ゲーム開発 | 静的モデルの形状交換 |

| 仕様 | オープンスタンダード(Khronos Group) | プロプライエタリ(Autodesk) | 事実上の標準(デファクトスタンダード) |

| ファイルサイズ | 非常に軽量 | 大きい傾向がある | 比較的大きい(テキストベース) |

| アニメーション | 標準対応(ボーン、モーフィング等) | 高機能で対応 | 非対応 |

| PBRマテリアル | 標準対応(メタリック・ラフネス) | 対応(ワークフローが複数存在) | 非対応(基本的なマテリアルのみ) |

| シーン構造 | 標準対応(ノード階層) | 高機能で対応 | 限定的(グループ化程度) |

| エコシステム | Web、モバイル、主要エンジンで急速に拡大中 | DCCツール、ゲームエンジンで主流 | 多くのツールでサポートされるが機能は限定的 |

この比較から、glTFが特に「Web」という文脈において、従来のフォーマットの弱点を克服し、パフォーマンスと表現力の両面で最適なソリューションを提供することがわかります。制作現場では依然としてFBXが重要な役割を担いますが、最終的なアウトプットとしてWebやアプリに展開する際には、glTF/glbへの変換が標準的なワークフローとなりつつあります。

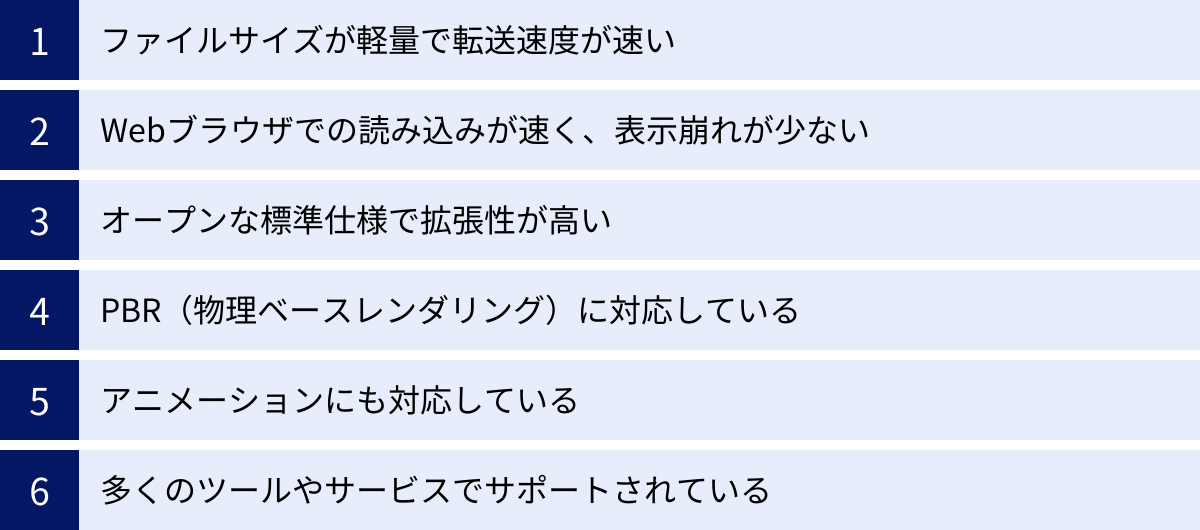

glTFを利用するメリット

glTFが急速に普及している背景には、開発者やクリエイターにとって数多くの明確なメリットが存在します。これらの利点は、Webにおける3Dコンテンツの制作と配信のあり方を根本から変える力を持っています。

ファイルサイズが軽量で転送速度が速い

glTFの最大のメリットは、その圧倒的なファイルサイズの軽量さです。これは、Webという通信速度に制約のある環境で3Dコンテンツを扱う上で、最も重要な要素と言えます。なぜglTFは軽量なのでしょうか。

- バイナリ形式の採用: .glb形式では、シーン情報からジオメトリ、テクスチャまで、すべてのデータが効率的なバイナリ形式で単一ファイルにまとめられます。これにより、テキストベースのフォーマットに比べて冗長性が排除されます。

- ランタイムに特化: 前述の通り、glTFはレンダリングに直接必要のない、DCCツール固有の編集情報や補助データを一切含みません。これにより、純粋な表示用データのみをやり取りできます。

- メッシュ圧縮技術: glTFは「Dracoメッシュ圧縮」というGoogleが開発した技術を拡張機能としてサポートしています。これは、3Dモデルのジオメトリデータ(頂点座標や法線など)を、見た目の品質をほとんど損なうことなく、劇的に圧縮するアルゴリズムです。多くの場合、ジオメトリデータのサイズを1/10以下に削減でき、ファイル全体のサイズを大幅に小さくすることが可能です。

- テクスチャ圧縮技術: テクスチャ画像は3Dアセットの中で最もファイルサイズを占める要素の一つです。glTFは「KTX2 / Basis Universal」というテクスチャ圧縮形式をサポートしています。これは、一枚の圧縮テクスチャから、デスクトップのGPU、モバイルのGPUなど、さまざまな環境に最適化された形式のテクスチャデータを高速に生成できる画期的な技術です。これにより、デバイスごとに複数のテクスチャを用意する必要がなくなり、転送量とGPUメモリの使用量を削減できます。

これらの技術により、glTFファイルは非常にコンパクトになり、サーバーからの転送時間が短縮されます。結果として、ユーザーはストレスなく3Dコンテンツの読み込みを待つことができ、離脱率の低下にも繋がります。

Webブラウザでの読み込みが速く、表示崩れが少ない

ファイルが軽量であることに加え、glTFはクライアント(Webブラウザ)側での処理も非常に高速です。

.gltfのJSON構造や.glbのバイナリレイアウトは、WebGL APIが直接解釈しやすいように設計されています。ブラウザは受け取ったglTFデータをほとんど変換することなく、直接GPUに送ってレンダリングを開始できます。FBXのような複雑な中間フォーマットの場合、ブラウザ側で多くの変換処理が必要となり、表示開始までに時間がかかってしまいますが、glTFではその遅延が最小限に抑えられます。

さらに、glTFは厳格に標準化されたフォーマットであるため、表示の再現性が非常に高いというメリットもあります。異なるブラウザ(Chrome, Firefox, Safariなど)や、異なる3Dビューアライブラリ(Three.js, Babylon.jsなど)で同じglTFファイルを開いても、意図した通りの見た目がほぼ完全に再現されます。マテリアルやライティングの解釈がツールによって異なり、表示が崩れがちだった従来の問題が、glTFによって大幅に改善されました。これは、一貫したブランド体験を提供する上で極めて重要です。

オープンな標準仕様で拡張性が高い

glTFが特定の企業に所有されていない「オープンスタンダード」であることは、技術選定における安心感と将来性をもたらします。ロイヤリティフリーで誰でも自由に利用できるため、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模のプロジェクトで採用のハードルが低いです。

また、glTFは「拡張機能(Extensions)」という非常に柔軟な仕組みを持っています。これは、コアとなる基本仕様はシンプルかつ安定的に保ちつつ、新しい技術や特定のニーズに対応するための追加機能を、必要に応じて有効化できる仕組みです。

例えば、以下のような拡張機能が策定・利用されています。

KHR_draco_mesh_compression: Dracoメッシュ圧縮を有効にする。KHR_texture_transform: テクスチャのUV座標を移動・回転・スケールする。KHR_materials_unlit: ライティングの影響を受けない、いわゆる「非ライティング」マテリアルを定義する。KHR_materials_clearcoat: 自動車の塗装のような、クリアコート層を表現する。

この拡張性の高さにより、glTFは将来登場するであろう新しいレンダリング技術や機能にも迅速に対応し、陳腐化することなく進化し続けることができます。

PBR(物理ベースレンダリング)に対応している

glTFは、現代のリアルタイムグラフィックスにおける標準的な表現手法であるPBR(Physically Based Rendering)を、コア仕様としてネイティブサポートしています。

PBRとは、物理法則に基づいて光と物質の相互作用をシミュレーションすることで、フォトリアルな質感を表現する手法です。glTFでは、特にリアルタイムレンダリングで広く採用されている「メタリック・ラフネス」ワークフローを標準としています。これは、主に以下のパラメータ(これらは通常テクスチャ画像として用意される)を使ってマテリアルを定義します。

- Base Color: 物体の基本的な色。

- Metallic: その表面が金属的か非金属的か(0.0~1.0)。

- Roughness: 表面の微細な凹凸、粗さ(0.0で鏡面、1.0で完全に拡散)。

- Ambient Occlusion: 間接光が遮蔽される度合い。陰影に深みを加える。

- Emissive: 自己発光の色。

これらの少数のパラメータを組み合わせるだけで、プラスチック、木材、布、金属、ガラスなど、現実世界に存在する多種多様な物質の質感を、説得力を持って再現できます。PBRに標準対応していることで、クリエイターはDCCツールで作成した通りのリアルな見た目を、そのままWebブラウザ上で再現できるのです。

アニメーションにも対応している

静的なモデルだけでなく、glTFはリッチなアニメーションデータも格納できます。 これにより、Web上でインタラクティブで動きのある3D体験を提供することが可能になります。glTFが標準でサポートする主なアニメーションは以下の通りです。

- スケルタルアニメーション(ボーンアニメーション): 人間や動物などのキャラクターモデルに「ボーン(骨格)」を埋め込み、そのボーンを動かすことで滑らかなアニメーションを実現します。歩く、走る、手を振るといった複雑な動きの表現に不可欠です。

- モーフィング(ブレンドシェイプ): モデルの頂点を直接動かして形状を変化させるアニメーションです。主にキャラクターの表情変化(喜怒哀楽など)や、布の揺れといった表現に用いられます。

- オブジェクトのトランスフォームアニメーション: 個々のオブジェクトの「移動(Translate)」「回転(Rotate)」「拡大縮小(Scale)」を時間軸に沿って記録したアニメーションです。機械の部品が動く様子や、製品が分解・組み立てされるプレゼンテーションなどに活用できます。

これらのアニメーション機能が標準化されているため、あらゆるプラットフォームで一貫した動きを再生できるのが強みです。

多くのツールやサービスでサポートされている

glTFの普及は、強力なエコシステムの存在に支えられています。現在、業界標準のほとんどのツールやプラットフォームが、glTFのインポート・エクスポートにネイティブまたはプラグインで対応しています。

- DCCツール: Blender, Autodesk Maya, 3ds Max, CINEMA 4D, ZBrushなど

- ゲームエンジン: Unity, Unreal Engine, Godot Engineなど

- 3Dペイントソフト: Adobe Substance 3D Painter

- Webフレームワーク: Three.js, Babylon.js, A-Frameなど

- その他: Microsoft Office (PowerPoint, Word), Adobe Photoshop, Aeroなど

このように、モデル制作からテクスチャリング、そして最終的なアプリケーションへの組み込みまで、一貫してglTFを中心としたワークフローを構築できる環境が整っています。これは、新たにglTFを導入しようとする開発者や企業にとって、学習コストや移行コストを大幅に低減させる大きなメリットとなります。

glTFを利用するデメリット

glTFは多くのメリットを持つ非常に強力なフォーマットですが、万能というわけではありません。その設計思想(Webでのリアルタイム配信に特化)からくる、いくつかの制約や不得意な点も存在します。これらをデメリットとして理解しておくことで、より適切な技術選定が可能になります。

頂点カラー以外の複雑な色は表現できない

この表現は少し誤解を招きやすいですが、本質的には「glTFのコア仕様はPBRマテリアルに最適化されており、それ以外の独自のマテリアルやシェーダーの構造を直接保持することはできない」という意味です。

例えば、Autodesk MayaやBlenderのような高機能なDCCツールでは、「シェーダーネットワーク」や「ノードエディタ」を使って、複数のテクスチャや数学的な計算を複雑に組み合わせて、非常にユニークで特殊な質感をプロシージャル(手続き的)に作り出すことができます。例えば、見る角度によって色が変わるマテリアル(異方性反射)、経年変化でサビが浮き出るような表現、セルルックアニメのような特殊な陰影処理(トゥーンシェーディング)などがこれにあたります。

これらのDCCツール独自の複雑なシェーダー設定は、そのままglTF形式にエクスポートすることはできません。 glTFが理解できるのは、基本的にPBRの「ベースカラー」「メタリック」「ラフネス」といった標準化されたパラメータのみです。

この問題を回避するための一般的な手法は「ベイク(Baking)」です。ベイクとは、複雑なシェーダー計算の結果を、最終的な一枚のテクスチャ画像(ベースカラーマップなど)に「焼き込む」処理のことです。これにより、見た目の結果はテクスチャとして保存されるため、glTFのシンプルなPBRマテリアルでも同様のルックを再現できます。

しかし、この手法には限界もあります。ベイクすると動的な変化(例:ライトの位置によって変わるハイライト)は失われ、静的なテクスチャ情報になってしまいます。したがって、DCCツール内で実現できるすべての表現が、そのままリアルタイム環境のglTFで再現できるわけではない、という点は認識しておく必要があります。

PBR以外の質感設定には対応していない

これは前項のデメリットを別の側面から見たものです。glTFのコア仕様は、あくまで物理ベースのフォトリアルなレンダリングを志向しています。そのため、意図的に非写実的な表現、いわゆるNPR(Non-Photorealistic Rendering)を行いたい場合には、標準仕様だけでは対応が難しい場面があります。

代表的な例が、日本のアニメで多用される「トゥーンシェーダー(セルルックシェーダー)」です。これは、色の階調を意図的に少なくし、輪郭線をはっきりと描画することで、アニメのような見た目を実現するシェーディング手法です。このような特殊なレンダリング方法は、glTFの標準PBRマテリアルモデルには含まれていません。

ただし、この問題はglTFの「拡張機能(Extensions)」によって解決されつつあります。例えば、以下のような拡張機能が提案・実装されています。

KHR_materials_unlit: ライティング計算を一切行わないマテリアルを定義できます。これにより、常に一定の色で表示されるフラットな表現や、ベイク済みライティングのテクスチャをそのまま表示する際に役立ちます。- コミュニティによるカスタムシェーダー: Three.jsやBabylon.jsといったライブラリ側で、glTFモデルに対してトゥーンシェーダーのようなカスタムシェーダーを適用する形で実現することも可能です。

このように、glTFのコア仕様がPBRに特化していることは事実ですが、エコシステム全体の進化によって、表現の幅は着実に広がっています。とはいえ、プロジェクトで特殊なアートスタイルを追求する場合には、その表現がglTFの枠組みの中で実現可能かどうか、事前に技術検証を行うことが重要です。

総じて、glTFのデメリットとされる点は、「Webでの効率的なリアルタイム配信」という明確な目的を達成するためのトレードオフと捉えることができます。すべてを詰め込んだ万能フォーマットではなく、特定の用途に最適化された「鋭い」フォーマットであるからこそ、これだけのメリットを発揮できるのです。

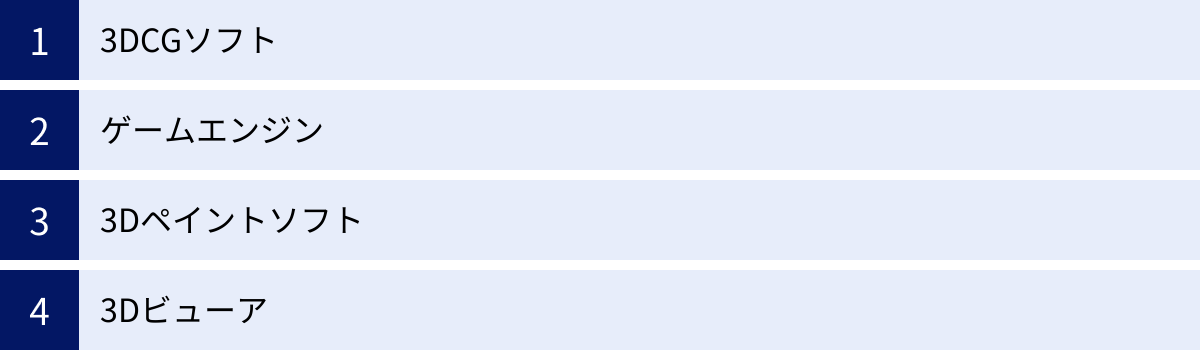

glTFに対応している主なツール・サービス

glTFの真の強みは、そのエコシステムの広さにあります。3Dモデルの制作から最終的な表示まで、ワークフローの各段階で多種多様なツールがglTFをサポートしており、スムーズな連携が可能です。ここでは、代表的なツールやサービスをカテゴリ別に紹介します。

(各ツールの対応状況はバージョンによって変化する可能性があるため、利用の際は公式サイトで最新情報をご確認ください)

3DCGソフト

3Dモデルをゼロから作成したり、他の形式から変換したりするための基盤となるソフトウェアです。

Blender

Blenderは、glTFとの親和性が最も高いDCCツールの一つです。オープンソースの統合3DCGソフトウェアであり、無料で利用できるにもかかわらず、プロの現場でも通用する非常に高機能なツールです。

Blenderは、glTF 2.0のインポートおよびエクスポート機能を標準で搭載しています。特別なプラグインを導入する必要なく、メニューから直接.gltfや.glb形式でファイルを書き出すことが可能です。特に、Blenderの標準PBRマテリアルである「プリンシプルBSDF」シェーダーは、glTFのPBR仕様(メタリック・ラフネス)とほぼ1対1で対応するように設計されているため、作成した見た目を忠実にglTFファイルに反映させることができます。Dracoメッシュ圧縮やその他の拡張機能にも対応しており、Web配信用アセットの作成拠点として最適なツールです。(参照:Blender公式サイト)

Autodesk Maya

Mayaは、特に映画・映像業界や大手ゲームスタジオで広く使われている業界標準の3DCGソフトウェアです。Maya自体には標準でglTFエクスポーターが搭載されていない時期もありましたが、現在ではAutodesk公式やサードパーティから提供されるプラグインを利用することで、高品質なglTFエクスポートが可能です。例えば、Babylon.jsチームが開発しているエクスポーターなどが有名で、複雑なシーンやアニメーションにも対応しています。(参照:Autodesk Maya 公式サイト)

Autodesk 3ds Max

3ds Maxは、建築ビジュアライゼーションやゲーム開発の分野で根強い人気を誇る3DCGソフトウェアです。Mayaと同様に、標準機能に加えて、プラグインを導入することでglTF/glb形式での入出力に対応します。ワークフローに3ds Maxを組み込んでいる場合でも、これらのプラグインを介してWeb向けの3Dアセットを制作できます。(参照:Autodesk 3ds Max 公式サイト)

CINEMA 4D

CINEMA 4Dは、直感的なUIとモーショングラフィックス機能に定評があり、広告やデザイン業界で人気の高いソフトウェアです。近年のバージョンでは、glTFのインポート・エクスポート機能が標準で統合されており、ユーザーはシームレスにglTFアセットを扱えるようになっています。CINEMA 4Dの強力なモデリング機能やアニメーション機能を活かして作成したコンテンツを、手軽にWebやARの世界に持ち出すことが可能です。(参照:Maxon CINEMA 4D 公式サイト)

ゲームエンジン

インタラクティブな3D体験を構築するための統合開発環境です。

Unity

Unityは、モバイルゲームから大規模なコンシューマーゲーム、さらには産業用アプリケーションまで、幅広い分野で利用されている世界で最もポピュラーなゲームエンジンの一つです。Unityでは、公式に提供されているパッケージ「UnityGLTF」などを利用することで、エディタ上でのglTFファイルのインポートや、アプリケーション実行中(ランタイム)での動的なロードに対応できます。これにより、サーバーからglTFファイルをダウンロードして表示するような、動的なコンテンツ更新が可能なアプリを開発できます。(参照:Unity Asset Store, Unity Technologies 公式サイト)

Unreal Engine

Unreal Engineは、フォトリアルなグラフィックス表現に定評があり、特にハイエンドなゲーム開発で採用されることが多いゲームエンジンです。Unreal Engineも、標準のインポート機能や、公式マーケットプレイスで提供されているプラグインを介してglTFに対応しています。高品質なビジュアルをglTFとして書き出したり、外部のglTFアセットをプロジェクトに取り込んだりすることが可能です。(参照:Unreal Engine 公式サイト)

3Dペイントソフト

3Dモデルにリアルな質感を与えるためのテクスチャを作成するソフトウェアです。

Adobe Substance 3D Painter

Substance 3D Painterは、PBRテクスチャリングの業界標準ツールです。レイヤーベースの直感的なペイント作業で、金属の傷や汚れ、布の縫い目といったリアルな質感をモデルに描き込むことができます。このツールの強力な点は、PBRワークフローに完全準拠しており、作成したマテリアルをglTF/glb形式で直接エクスポートできることです。書き出し時に、ベースカラー、メタリック・ラフネス、ノーマル、オクルージョンといった各テクスチャマップを自動的に生成し、glTFファイルに適切に割り当ててくれるため、Webでの見た目をプレビューしながら効率的に作業を進められます。(参照:Adobe公式サイト)

Adobe Photoshop

画像編集ソフトの代名詞であるPhotoshopも、近年3D機能を強化しています。基本的な3Dモデルの読み込み、マテリアルの編集、そしてglTF/glb形式での書き出しに対応しています。Substance 3D Painterほど専門的ではありませんが、簡単なテクスチャ編集やモデルの確認作業であれば、使い慣れたPhotoshopの環境で行うことが可能です。(参照:Adobe公式サイト)

3Dビューア

作成したglTFファイルの内容を簡単に確認するためのツールです。デバッグやクライアントへの共有に役立ちます。

Babylon.js Sandbox

Babylon.jsチームが提供しているWebベースの無料ビューアです。Webページにアクセスし、手元の.gltfまたは.glbファイルをドラッグ&ドロップするだけで、すぐに3Dモデルを表示できます。モデルのワイヤーフレーム表示、ボーン構造の可視化、アニメーションの再生、PBRマテリアルの各要素(IBLなど)のデバッグ機能が非常に豊富で、glTFファイルが正しくエクスポートされているかを確認するための必須ツールと言えます。(参照:Babylon.js公式サイト)

Microsoft 3D Viewer

Windows 10/11に標準でインストールされているアプリケーションです。特別なソフトウェアをインストールすることなく、ダブルクリックするだけで.glbファイルなどを手軽に開いて、あらゆる角度から閲覧できます。簡単なライティングの調整やアニメーションの再生も可能で、非開発者でも手軽に3Dモデルを確認できる便利なツールです。(参照:Microsoft Store)

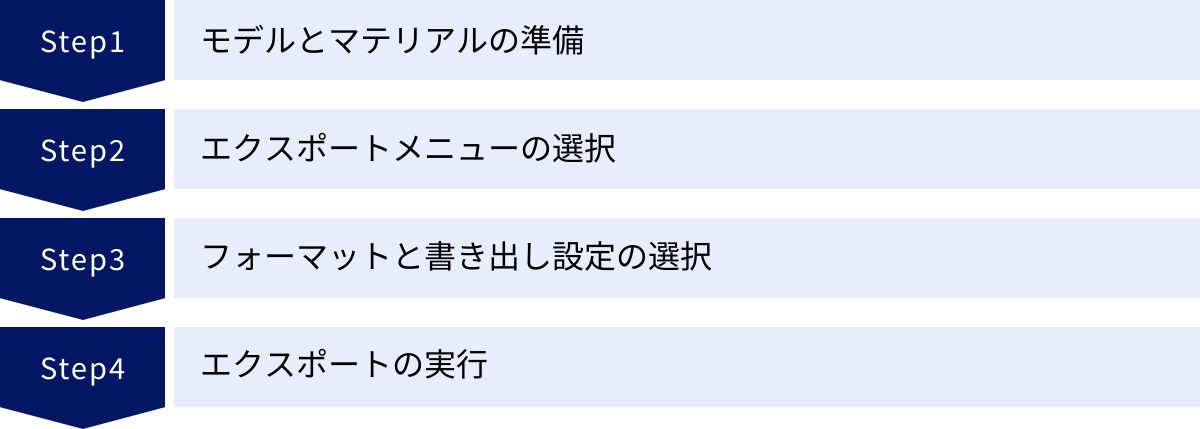

glTFファイルの作り方(書き出し方法)

理論を学んだ後は、実際にglTFファイルを作成してみましょう。ここでは、無料で利用でき、かつglTFとの親和性が非常に高いBlenderを例に、3Dモデルを.glb形式で書き出すための基本的な手順と注意点を解説します。

Blenderを使った基本的な書き出し手順

BlenderからglTF/glbを書き出すプロセスは非常にシンプルです。以下のステップに従えば、誰でも簡単に行えます。

ステップ1:モデルとマテリアルの準備

まず、書き出したい3Dモデルを準備します。ここで最も重要なのはマテリアル設定です。BlenderのCyclesまたはEeveeレンダラーで、「プリンシプルBSDF」というシェーダーノードを使用してマテリアルを作成してください。このシェーダーの各パラメータ(ベースカラー、メタリック、ラフネス、ノーマルなど)が、glTFのPBRマテリアル仕様に直接変換されます。もしテクスチャを使用する場合は、画像テクスチャノードをプリンシプルBSDFの各ソケットに正しく接続します。

ステップ2:エクスポートメニューの選択

モデルの準備ができたら、画面左上のメニューから ファイル > エクスポート > glTF 2.0 (.gltf/.glb) を選択します。これにより、glTFエクスポート設定のウィンドウが開きます。

ステップ3:フォーマットと書き出し設定の選択

エクスポート設定ウィンドウの右側に、さまざまなオプションが表示されます。ここで重要な項目をいくつか設定します。

- フォーマット:

- glTFバイナリ (.glb): 最も推奨される形式です。すべてのデータが単一ファイルにまとまります。

- glTF Separate (.gltf + .bin + テクスチャ): デバッグなど特殊な用途向けです。

- 通常は「glTFバイナリ (.glb)」を選択しましょう。

- Include(含めるデータ):

- 選択したオブジェクト: チェックを入れると、現在3Dビューポートで選択しているオブジェクトのみを書き出します。特定のパーツだけをエクスポートしたい場合に便利です。

- カスタムプロパティ: オブジェクトに設定したカスタムデータをglTFに含めます。

- カメラ: シーン内のカメラを書き出します。

- 光源: シーン内の光源(ポイント、スポット、ディレクショナル)を

KHR_lights_punctual拡張機能として書き出します。

- Transform(座標系):

- 通常はデフォルトのままで問題ありません。Blenderの座標系(+Zが上)とglTFの標準座標系(+Yが上)の違いは、エクスポーターが自動的に変換してくれます。

- Geometry(ジオメトリ):

- UV: テクスチャをマッピングするために必須です。必ずチェックを入れましょう。

- 法線: モデルの陰影を正しく表現するために必須です。

- 頂点カラー: 頂点ごとに色情報を持っている場合はチェックを入れます。

- マテリアル: マテリアル設定を書き出す場合は「マテリアルをエクスポート」を選択します。

- 圧縮: ここに「Dracoメッシュ圧縮」のオプションがあります。 ファイルサイズを劇的に削減したい場合は、このチェックボックスをオンにします。圧縮レベルや量子化の値を調整できますが、まずはデフォルト設定で試してみるのが良いでしょう。

- Animation(アニメーション):

- モデルにアニメーション(ボーンアニメーションやオブジェクトアニメーション)が含まれている場合は、このセクションの設定を有効にします。

ステップ4:エクスポートの実行

ファイル名を指定し、ウィンドウ右下の「glTF 2.0をエクスポート」ボタンをクリックします。これで指定した場所に.glbファイルが生成されます。

【よくあるつまずきポイントと解決策】

- テクスチャがエクスポートされない: テクスチャ画像がPC内のどこにあるか、Blenderファイルが正しくパスを認識できているか確認しましょう。一度、

ファイル>外部データ>すべてのリソースをパックを実行して、テクスチャを.blendファイル内に埋め込んでからエクスポートすると確実です。 - マテリアルが反映されない: プリンシプルBSDF以外の複雑なノード(ミックスシェーダーの特定の使い方など)は、正しく変換されない場合があります。できるだけシンプルなプリンシプルBSDFの構成を心がけましょう。複雑な表現は、テクスチャにベイクすることを検討してください。

- ファイルサイズが大きすぎる: 「Geometry」設定の「圧縮」でDracoメッシュ圧縮を有効にしましょう。また、使用しているテクスチャの解像度が高すぎる可能性もあります。Webで表示するのに適切なサイズ(例: 1024×1024や2048×2048など)に見直すことも重要です。

この手順で書き出した.glbファイルは、Babylon.js Sandboxなどのビューアでドラッグ&ドロップして、意図通りに表示されるかを確認する習慣をつけると良いでしょう。

glTFファイルをWebページで表示する方法

作成した.glbファイルをWebページに埋め込み、インタラクティブな3Dビューアとして表示させる方法は、主に3つの選択肢があります。それぞれ手軽さとカスタマイズ性のバランスが異なりますので、プロジェクトの要件に合わせて選びましょう。

を使う

は、Googleが開発・提供しているWebコンポーネントで、最も手軽にglTFをWebページに表示できる方法です。HTMLの知識が少しあれば、プログラミングの経験がなくても、リッチな3Dビューアを実装できます。

特徴:

- HTMLタグだけで実装可能:

<model-viewer>というカスタムHTMLタグを記述するだけでビューアが埋め込めます。 - 豊富な標準機能: マウスやタッチによるモデルの回転・拡縮、アニメーションの自動再生、遅延読み込み、AR表示(対応デバイスのみ)といった機能が、属性を追加するだけで簡単に有効化できます。

- カスタマイズ性: ポスター画像(読み込み中に表示する画像)の設定や、背景色、カメラコントロールの制限など、基本的なカスタマイズも属性指定で行えます。

基本的な実装例:

<!-- ① ライブラリを読み込む -->

<script type="module" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/model-viewer/3.4.0/model-viewer.min.js"></script>

<!-- ② HTMLタグを記述する -->

<model-viewer

src="path/to/your/model.glb"

alt="A 3D model of an astronaut"

ar

ar-modes="webxr scene-viewer quick-look"

camera-controls

auto-rotate

style="width: 600px; height: 400px;">

</model-viewer>

この数行のコードだけで、ユーザーが自由に操作できる3Dビューアがページに表示されます。Eコマースの商品ページや、ブログ記事に3Dモデルを埋め込むといった用途に最適です。

Three.jsライブラリを使う

Three.jsは、WebGLをより簡単に扱うためのJavaScriptライブラリで、Web上での3Dコンテンツ制作におけるデファクトスタンダードです。<model-viewer>よりも低レベルな操作が可能で、非常に高いカスタマイズ性を誇ります。

特徴:

- 完全なプログラマブル性: モデルのロードだけでなく、シーン、カメラ、ライト、レンダラー、イベントハンドリングなど、3D空間のすべてをJavaScriptコードで制御できます。

- 柔軟なインタラクション: 特定のパーツをクリックしたら色が変わる、モデルがカメラの方向を向く、物理演算を組み合わせるといった、独自の複雑なインタラクションを自由に実装できます。

- 豊富なエコシステム: Three.jsには膨大な数のサンプルコード、拡張ライブラリ、活発なコミュニティが存在し、学習リソースに事欠きません。

基本的な実装例(抜粋):

import * as THREE from 'three';

import { GLTFLoader } from 'three/examples/jsm/loaders/GLTFLoader.js';

// シーン、カメラ、レンダラーの準備

const scene = new THREE.Scene();

const camera = new THREE.PerspectiveCamera( ... );

const renderer = new THREE.WebGLRenderer();

// ...

// GLTFLoaderのインスタンスを作成

const loader = new GLTFLoader();

// glbファイルをロード

loader.load(

'path/to/your/model.glb',

// ロード完了時のコールバック関数

function ( gltf ) {

scene.add( gltf.scene ); // ロードしたモデルをシーンに追加

},

// ... (読み込み状況やエラー処理の関数)

);

// レンダリングループ

function animate() {

requestAnimationFrame( animate );

renderer.render( scene, camera );

}

animate();

Webゲームや、高度な3Dコンフィギュレーター、データビジュアライゼーションなど、独自の表現やロジックが求められるプロジェクトにはThree.jsが最適です。

Babylon.jsライブラリを使う

Babylon.jsは、Microsoftが主導で開発しているオープンソースのWeb3Dフレームワークで、Three.jsと並ぶ人気の選択肢です。オールインワンな設計思想が特徴で、3Dレンダリングだけでなく、物理エンジンやGUI、オーディオエンジンなどもフレームワークに統合されています。

特徴:

- オールインワンフレームワーク: 多くの機能を標準で備えているため、外部ライブラリへの依存が少なく、開発環境をシンプルに保てます。

- 強力なデバッグツール: 「Inspector」という非常に高機能なデバッグツールが標準で付属しており、シーンの構造やマテリアルのプロパティをリアルタイムで確認・編集できます。

- TypeScriptとの親和性: TypeScriptで記述されており、型定義がしっかりしているため、大規模なアプリケーション開発でも堅牢なコードを書きやすいです。

基本的な実装例(抜粋):

import * as BABYLON from '@babylonjs/core';

import '@babylonjs/loaders/glTF';

// エンジンとシーンの準備

const canvas = document.getElementById('renderCanvas');

const engine = new BABYLON.Engine(canvas, true);

const scene = new BABYLON.Scene(engine);

// ... (カメラやライトの準備)

// glbファイルをロード

BABYLON.SceneLoader.ImportMesh(

"", // インポートするメッシュ名(空文字はすべて)

"path/to/your/", // ファイルのパス

"model.glb", // ファイル名

scene,

// ロード完了時のコールバック関数

function (meshes) {

// モデルのロード完了

}

);

// レンダリングループ

engine.runRenderLoop(() => {

scene.render();

});

Babylon.jsは、特にエンタープライズ向けの複雑なアプリケーションや、開発効率を重視するプロジェクトにおいて強力な選択肢となります。

glTFの今後の可能性と活用分野

glTFは、単なるファイル形式に留まらず、3DコンテンツがWebやさまざまなアプリケーションに溶け込んでいく未来の基盤技術として、その重要性を増しています。ここでは、glTFが切り拓く今後の可能性と、具体的な活用分野について展望します。

3Dコンテンツの標準フォーマットとしての普及

「3D界のJPEG」というビジョンは、着実に現実のものとなりつつあります。これまで見てきたように、glTFはWebでの利用に最適化されていますが、その汎用性と効率性から、プラットフォームを問わない3Dデータの共通言語としての地位を確立していくでしょう。

すでに、WindowsやmacOSといったデスクトップOS、AndroidやiOSといったモバイルOSのレベルで、glTFのネイティブサポートが進んでいます。これにより、将来的には特別なアプリケーションを必要とせず、OSの標準機能として、メールの添付ファイルやフォルダ内のファイルをプレビューするように、誰もが手軽に3Dモデルを閲覧・操作できる世界が訪れるかもしれません。これは、3Dデータの利用シーンを劇的に拡大させる可能性を秘めています。

メタバースやVR・ARでの活用

メタバースやVR/ARといったイマーシブ(没入型)テクノロジーの領域において、glTFは中心的な役割を担います。

- メタバース: ユーザーが集う広大なバーチャル空間は、無数の3Dアセット(アバター、建物、アイテム、自然環境など)で構成されます。これらのアセットを、さまざまなデバイス(VRヘッドセット、PC、スマートフォン)に高速にストリーミング配信するためには、軽量で効率的なglTFが不可欠です。異なるメタバースプラットフォーム間でアバターやアイテムを相互運用可能にする「ポータブルな3Dアセット」の標準フォーマットとしても、glTFが有力視されています。

- VR/AR (WebXR): Webブラウザ上でVR/AR体験を実現する「WebXR」技術と、glTFは非常に高い親和性を持ちます。アプリをインストールすることなく、URLにアクセスするだけで没入感のあるコンテンツを体験できるWebXRにおいて、3Dモデルを高速にロードできるglTFはキーテクノロジーです。ARで家具を実寸大で部屋に配置したり、VR空間で製品のトレーニングを受けたりといったユースケースが、glTFによってより手軽に実現可能になります。

Eコマースや3D広告での利用

オンラインでの顧客体験を向上させるため、Eコマースやデジタル広告の分野でもglTFの活用が急速に進んでいます。

- Eコマース: 静的な商品画像に代わり、ユーザーが自由に回転・拡大して細部まで確認できるインタラクティブな3D商品ビューが、コンバージョン率の向上に貢献します。glTFの軽量さにより、ページの表示速度を損なうことなく、リッチな商品プレビューを提供できます。さらに、AR機能と組み合わせれば、スニーカーを自分の足に「バーチャル試着」したり、ソファを自分のリビングに配置してみたりといった、購買意欲を強く刺激する体験が可能になります。

- 3D広告: 従来の2Dバナー広告に代わり、ユーザーが操作できるインタラクティブな3D広告が登場しています。例えば、自動車の広告で、ユーザーが広告内で車の色を変えたり、ドアを開けたりできるような、エンゲージメントの高い広告フォーマットです。glTFは、このようなリッチな広告クリエイティブを、データ量を抑えつつ配信するための最適なフォーマットです。

これらの分野において、glTFは単なる技術的な選択肢ではなく、顧客との新しいコミュニケーションを創造し、ビジネス価値を高めるための戦略的なツールとして位置づけられています。

まとめ

本記事では、3Dデータの標準ファイル形式であるglTFについて、その基本概念から技術的な詳細、そして未来の可能性に至るまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- glTFは、Webをはじめとするリアルタイム環境で3Dモデルを効率的に伝送・表示するために設計されたオープンスタンダードなファイル形式です。

- その軽量さ、高速な読み込み、プラットフォーム間での高い表示再現性から「3D界のJPEG」と称され、現代の3Dワークフローに不可欠な存在となっています。

- glTFには、複数のファイルで構成される

.gltfと、単一ファイルにまとめられた.glbの2形式があります。Web配信やアプリケーションへの組み込みなど、ほとんどの用途では、管理が容易で転送効率の高い.glb形式が推奨されます。 - glTFは、PBR(物理ベースレンダリング)やアニメーションに標準対応しており、フォトリアルな質感と動きのあるリッチな3Dコンテンツを表現できます。

- Blender、Unity、Adobe Substance 3D Painterといった主要なツールがglTFをサポートしており、成熟したエコシステムの中で、すぐにでも制作を始められる環境が整っています。

- Webページへの表示は、手軽な

<model-viewer>から、カスタマイズ性の高いThree.jsやBabylon.jsまで、用途に応じた方法を選択できます。 - glTFは、メタバース、VR/AR、Eコマースといった未来のデジタルコミュニケーションを支える基盤技術として、今後その重要性がますます高まっていくでしょう。

3Dコンテンツが特別なものではなく、誰もが日常的に触れる情報伝達手段となる時代は、もう目前に迫っています。その中心にあるglTFを理解し、活用することは、これからのデジタル社会で新しい価値を創造するための第一歩となるはずです。