現実世界のオブジェクトや風景を、まるで魔法のようにコンピュータの中の3Dモデルに変換する技術、「フォトグラメトリ」。近年、その技術は驚くほど身近になり、高価な専門機材がなくても、手持ちのスマートフォンやデジタルカメラさえあれば誰でも挑戦できるようになりました。

ゲームや映画で目にするようなリアルな3Dグラフィックスの制作から、建築現場の測量、貴重な文化財のデジタル保存、さらにはECサイトで商品を360度見せるためのモデル作成まで、その活用範囲は急速に拡大しています。

この記事では、フォトグラメトリの基本的な仕組みから、具体的なやり方、成功させるためのコツ、そして初心者でも無料で始められるおすすめのソフトウェアまで、網羅的に解説します。この記事を読めば、フォトグラメトリの世界への第一歩を踏み出すために必要な知識がすべて手に入るでしょう。

目次

フォトグラメトリとは

フォトグラメトリとは、ある被写体をさまざまな角度から撮影した複数枚の写真をもとに、その形状や色、質感を解析し、3次元のデジタルモデル(3Dモデル)を生成する技術です。日本語では「写真測量」とも呼ばれ、その名の通り、写真(Photo)から測量(Metry)を行うという考え方が基本にあります。

この技術の歴史は古く、19世紀の写真技術の発明とほぼ同時にその原型が生まれました。当初は地図作成や地形測量といった専門分野で利用されていましたが、コンピュータの計算能力の飛躍的な向上と、デジタルカメラの普及によって、その応用範囲は劇的に広がりました。

特に近年、フォトグラメトリが再び大きな注目を集めている背景には、いくつかの要因が挙げられます。

- 機材の高性能化と低価格化:

一昔前までは、高解像度の写真を撮影するには高価なデジタル一眼レフカメラが必要でした。しかし現在では、一般的なスマートフォンでも数千万画素の高精細な写真を撮影できます。これにより、特別な機材投資をせずとも、誰もがフォトグラメトリの素材となる高品質な写真を用意できるようになりました。 - ソフトウェアの進化と普及:

撮影された写真から3Dモデルを生成するフォトグラメトリソフトも、驚異的な進化を遂げています。AI技術の活用により、解析の精度と速度が向上し、かつては専門家でなければ難しかった複雑な処理が自動化されるようになりました。さらに、無料で利用できるオープンソースのソフトウェアや、スマートフォンで手軽に試せるアプリが登場したことで、技術者やクリエイターだけでなく、一般のホビーユーザーにもその門戸が開かれました。 - VR/AR/メタバース市場の拡大:

仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、そしてメタバースといった、3Dコンテンツを中核とする新しいプラットフォームの台頭も、フォトグラメトリの需要を押し上げる大きな要因です。これらの仮想空間に、現実世界と見分けがつかないほどリアルなオブジェクトや環境を構築するためには、高品質な3Dモデルが不可欠です。フォトグラメトリは、現実のものを効率的かつ忠実にデジタル化する手段として、極めて重要な役割を担っています。

具体的にフォトグラメトリで何ができるのか、身近な例を挙げてみましょう。

- 身の回りのものを3D化: お気に入りのフィギュアやスニーカー、自分で作った工芸品などを撮影し、3Dモデルとして保存・共有する。

- 旅行の思い出を立体的に記録: 旅先で訪れた歴史的建造物や美しい自然の風景を3Dモデル化し、後から好きな角度で眺めたり、VRでその場にいるかのような体験をしたりする。

- クリエイティブ活動への応用: 3D化したオブジェクトを素材として、3DCGアニメーションやゲーム、デジタルアートの制作に活用する。

このように、フォトグラメトリはもはや専門家だけのものではありません。写真という身近なメディアを通じて、誰もが3Dコンテンツの制作者になれる可能性を秘めた、非常にエキサイティングな技術なのです。この後の章では、この魅力的な技術の裏側にある仕組みや、実際に3Dモデルを作成するための具体的な手順を詳しく見ていきましょう。

フォトグラメトリの仕組み

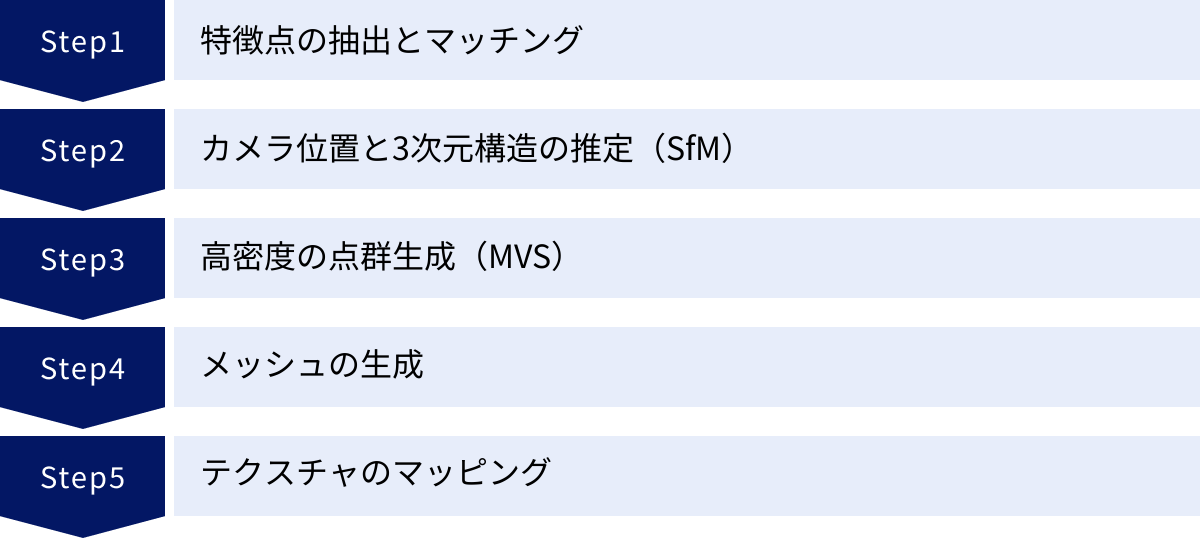

複数枚の写真という2次元の情報から、どのようにして立体的な3次元モデルが生まれるのでしょうか。その背景には、人間の目が物体を立体的に認識する仕組みとよく似た、高度な計算技術が存在します。フォトグラメトリのプロセスは、主に「SfM (Structure from Motion)」と「MVS (Multi-View Stereo)」という2つの核心的な技術によって支えられています。

ここでは、専門的な内容をできるだけ分かりやすく、ステップごとに解説していきます。

- ステップ1: 特徴点の抽出とマッチング

まず、ソフトウェアは入力されたすべての写真を解析し、それぞれの写真の中で「特徴点」を探し出します。特徴点とは、画像の角や模様の端、テクスチャのユニークな部分など、他の場所と区別しやすい点のことです。例えば、レンガの壁であれば、レンガの四隅や表面のザラザラした模様などが特徴点として検出されます。

次に、ソフトウェアは異なる写真間で、これらの特徴点が「同じものである」と認識するペアを見つけ出します(マッチング)。例えば、被写体の正面から撮った写真Aと、少し右から撮った写真Bがあった場合、両方の写真に写っている同じ角の部分を「同一の特徴点」として紐付けます。 - ステップ2: カメラ位置と3次元構造の推定(SfM: Structure from Motion)

ここがフォトグラメトリの根幹をなす部分です。マッチングされた無数の特徴点ペアの情報をもとに、SfM(「動きからの構造復元」)と呼ばれるアルゴリズムが働きます。

これは、私たちが両目を使って物までの距離を測る「三角測量」の原理を、コンピュータ上で再現するようなものです。- 三角測量の原理: 2つの異なる視点(右目と左目)から1つの点を見たとき、その点がそれぞれの視界の中でどの位置に見えるか(視差)が分かれば、三角形の幾何学的な計算によって、その点までの距離と3次元空間での位置を割り出せます。

フォトグラメトリでは、この「2つの視点」を「2枚の写真」に置き換えます。ソフトウェアは、多数の写真間で共通する特徴点の見え方の違い(視差)を計算し、それを手がかりにして、「各写真がどこからどの向きで撮影されたのか(カメラの位置と姿勢)」と、「各特徴点が3次元空間のどこにあるのか」を同時に推定します。

この段階で生成されるのは、まだカスカスで密度の低い、点描画のような3Dモデルです。これは「疎な点群(スパースクラウド)」と呼ばれ、被写体のおおまかな形状と、撮影時のカメラ位置を示す骨格のような役割を果たします。

- 三角測量の原理: 2つの異なる視点(右目と左目)から1つの点を見たとき、その点がそれぞれの視界の中でどの位置に見えるか(視差)が分かれば、三角形の幾何学的な計算によって、その点までの距離と3次元空間での位置を割り出せます。

- ステップ3: 高密度の点群生成(MVS: Multi-View Stereo)

SfMによってカメラの位置と姿勢が正確に分かったら、次はより詳細な3Dモデルを作成する段階に移ります。ここで活躍するのがMVS(「多視点ステレオ」)という技術です。

MVSは、SfMで得られたカメラ情報を利用して、すべての写真のピクセル単位で詳細な奥行き情報を計算します。特徴点だけでなく、表面のあらゆるピクセルについて、複数の写真を見比べながらその3次元座標を特定していくのです。これにより、先ほどの疎な点群とは比較にならないほど、非常に密度の高い点の集まりである「密な点群(デンスクラウド)」が生成されます。この時点ではまだ点の集まりですが、被写体の形状はかなり詳細に表現されています。 - ステップ4: メッシュの生成

密な点群は、まだ点の集合体にすぎません。これを滑らかな「面」を持つ3Dモデルにするために、「メッシュ化」という処理が行われます。これは、無数に存在する点と点を結びつけて、小さな多角形(主に三角形や四角形、「ポリゴン」と呼ばれる)の面を張り合わせていく作業です。点描画を、粘土で表面を覆って滑らかにするようなイメージです。

この処理によって、点の集まりだったデータが、頂点(Vertex)、辺(Edge)、面(Face)で構成される、私たちがよく知るポリゴンメッシュの3Dモデルに変換されます。 - ステップ5: テクスチャのマッピング

最後に、メッシュ化されて真っ白(または単色)になった3Dモデルに、元の写真から取得した色や質感の情報を貼り付ける作業が行われます。これが「テクスチャマッピング」です。

ソフトウェアは、生成された3Dモデルの各ポリゴンに対して、最も適切に撮影されている写真の部分を切り出し、テクスチャ(画像データ)としてモデル表面に投影し、貼り付けます。これにより、まるで本物の被写体から剥がし取った皮を貼り付けたかのように、非常にリアルな見た目の3Dモデルが完成します。フォトグラメトリで生成されたモデルが非常にフォトリアルなのは、この本物の写真からテクスチャを生成しているためです。

このように、フォトグラメトリは「特徴点の発見」から始まり、「SfMによる骨格の推定」、「MVSによる詳細化」、「メッシュ化による面の生成」、そして「テクスチャマッピングによる着色」という、複数の高度な計算処理を経て、1枚のリアルな3Dモデルを生み出しているのです。

フォトグラメトリと3Dスキャナー・LiDARとの違い

3Dモデルを作成する技術はフォトグラメトリだけではありません。代表的なものに「3Dスキャナー」や「LiDAR(ライダー)」があります。これらは目的や用途に応じて使い分けられており、それぞれの技術には異なる原理と特徴があります。ここでは、フォトグラメトリ、3Dスキャナー、LiDARの3つの技術を比較し、その違いを明確にしていきましょう。

| 項目 | フォトグラメトリ | 3Dスキャナー(レーザー/構造化光) | LiDAR |

|---|---|---|---|

| 基本原理 | 複数枚の写真から3次元形状を計算(パッシブ方式) | レーザー光やパターン光を対象に照射し、その反射をセンサーで捉えて形状を計測(アクティブ方式) | レーザー光をパルス状に照射し、その光が対象に当たって跳ね返ってくるまでの時間差で距離を計測(アクティブ方式) |

| テクスチャ品質 | 非常に高い(写真そのものを利用するため) | 機種による(別途カメラで撮影が必要な場合や、低解像度な場合がある) | 低〜中程度(点群に色情報を付与する形) |

| 精度 | 撮影条件やソフトウェアに依存。一般的に中〜高精度。 | 非常に高い(工業製品レベルのμm単位での計測も可能) | 高精度だが、主に大規模空間(m〜cm単位)の計測で強みを発揮する |

| コスト | 非常に低い(スマホや既存のカメラ、無料ソフトで始められる) | 高い(数十万円〜数千万円の専門機材が必要) | 比較的高価だが、iPhone Proモデル搭載などで身近になりつつある |

| 必要な機材 | デジタルカメラ(スマホ可)、PC | 専用スキャナー、PC | 専用スキャナー、ドローン、iPhone/iPad Proなど |

| 得意な対象 | 質感豊かなオブジェクト、風景、建物、動かないもの | 工業製品、精密部品、複雑な形状のもの | 地形、森林、大規模な建造物、都市空間 |

| 苦手な対象 | 光沢物、透明物、黒一色の物、細すぎる物、動く物 | 黒い物(光を吸収)、光沢物(乱反射)は苦手な場合がある | 小さなオブジェクトの精密なスキャン |

| 作業環境 | 明るく、影の少ない均一な光が必要 | 暗い環境でもスキャン可能(むしろ適している場合も) | 屋外での利用が多いが、室内でも可能 |

フォトグラメトリの特徴

フォトグラメトリの最大の強みは、なんといっても手軽さとコストの低さ、そしてテクスチャの品質の高さです。手持ちのカメラとPCさえあれば始められ、生成される3Dモデルは写真由来のリアルな質感を持っています。一方で、その精度は撮影技術や環境に大きく左右されます。特に、特徴点を検出しにくい「光沢のあるもの」「透明なもの」「単色のもの」のスキャンは原理的に非常に困難です。

- 向いている用途: ゲームのアセット制作、文化財のデジタルアーカイブ、リアルな質感を持つ商品の3Dモデル化など。

3Dスキャナー(レーザー/構造化光)の特徴

3Dスキャナーは、自ら光(レーザーや特定のパターン光)を対象に照射し、その反射や歪みを読み取る「アクティブ方式」の技術です。これにより、写真に頼るフォトグラメトリよりも圧倒的に高い寸法精度を実現できます。工業製品の設計、リバースエンジニアリング、品質検査など、ミクロン単位の正確性が求められる分野で活躍します。ただし、機材は非常に高価で専門的な知識が必要です。テクスチャ(色情報)は、別途搭載されたカメラで取得しますが、フォトグラメトリほど高精細ではない場合が多いです。

- 向いている用途: 工業製品の設計・検査、医療分野(義肢装具の作成など)、精密な文化財の計測など。

LiDAR(Light Detection and Ranging)の特徴

LiDARもレーザー光を使うアクティブ方式ですが、主に光が返ってくるまでの時間を計測して「距離」を測ることに特化しています。これにより、広範囲の空間を高速かつ正確にスキャンできます。航空機やドローンに搭載して地形測量を行ったり、自動運転車が周囲の環境を認識したりするために使われるのが代表的な例です。

近年では、AppleがiPhone ProやiPad ProにLiDARスキャナを搭載したことで、非常に身近な技術になりました。これにより、室内空間や比較的大きなオブジェクトを瞬時に3Dスキャンできます。フォトグラメトリが苦手とする形状の把握をLiDARが補い、フォトグラメトリで高精細なテクスチャを生成するといった、ハイブリッドな活用も進んでいます。

- 向いている用途: 地形測量、森林調査、建設現場の進捗管理、都市モデリング、室内空間のスキャンなど。

結論として、どの技術が一番優れているというわけではなく、目的によって最適な選択肢は異なります。手軽にリアルな見た目の3Dモデルを作りたいならフォトグラメトリ、工業製品レベルの精度が必要なら3Dスキャナー、広大な空間や地形を計測したいならLiDAR、といったように、それぞれの長所と短所を理解して使い分けることが重要です。

フォトグラメトリのメリット

フォトグラメトリが多くの分野で急速に普及している理由は、他の3D化技術にはない、いくつかの際立ったメリットがあるからです。特に「コスト」と「手軽さ」の面で、その優位性は明らかです。

低コストでリアルな3Dモデルを作成できる

フォトグラメトリの最大の魅力は、圧倒的なコストパフォーマンスの高さにあります。

専門的な高精度の3Dスキャナーは、安価なものでも数十万円、高性能なものになれば数百万円から数千万円と、個人や小規模なチームが気軽に導入できる価格ではありません。これらの機材は、特定の目的(工業製品の品質検査など)に特化しているため、汎用性も限られます。

それに対して、フォトグラメトリの初期投資は、極端な話、ゼロに近づけることも可能です。

- カメラ: すでに所有しているスマートフォンやデジタルカメラがそのまま使えます。もし新たに購入するとしても、数万円のデジタルカメラで十分高品質な撮影が可能です。

- ソフトウェア: 後述するように、無料で使える高機能なオープンソースソフトウェア(例: Meshroom)や、機能制限付きの無料版(例: 3DF Zephyr Free)が存在します。

- その他機材: ターンテーブルや照明なども、DIYで自作したり、安価な製品で代用したりできます。

このように、フォトグラメトリは、高価な専用ハードウェアへの投資を必要とせず、主にソフトウェアと既存の機材で完結できるため、導入コストを劇的に抑えることができます。

さらに、コストが低いからといって品質が低いわけではないのが、フォトグラメトリのすごいところです。特に「見た目のリアルさ」という点においては、高価な3Dスキャナーを凌駕することさえあります。

その理由は、フォトグラメトリが実際の写真からテクスチャ(表面の色や模様)を生成するからです。3Dモデルの表面に貼り付けられるのは、被写体そのものを写した高解像度の画像データです。そのため、錆びた金属の質感、使い古された木の木目、岩肌の微細な凹凸や色合いといった、現実世界の複雑で繊細なディテールを、驚くほど忠実に再現できます。

この「低コスト」と「フォトリアルな品質」の組み合わせが、ゲーム開発、VFX、デジタルアーカイブ、ECサイトなど、見た目のリアリティが重視される多くの分野でフォトグラメトリが選ばれる大きな理由となっています。

専門的な機材がなくても始められる

フォトグラメトリは、コスト面に加えて「手軽さ」においても大きなメリットがあります。3Dモデル作成と聞くと、特別なスタジオや大掛かりな設備が必要だと感じるかもしれませんが、フォトグラメトリの多くは非常にシンプルな機材構成で始めることができます。

必要な基本機材は「カメラ」と「PC」の2つだけです。

前述の通り、カメラはスマートフォンでも十分な役割を果たします。特に最近のスマートフォンは、カメラの性能が非常に高く、マニュアルでの設定変更(ISO感度やシャッタースピードの固定)が可能な機種も増えており、フォトグラメトリ用途で満足のいく結果を得やすくなっています。

また、撮影場所の自由度が高いことも大きな利点です。3Dスキャナーの中には、持ち運びが難しかったり、特定の環境下でしか性能を発揮できなかったりするものもあります。一方、フォトグラメトリはカメラさえ持ち込めれば、どこでも撮影が可能です。山奥の巨大な岩、街中の歴史的な建造物、博物館の展示物(撮影が許可されていれば)など、フィールドを選ばずに3D化の対象を広げられます。ドローンと組み合わせれば、通常ではアクセス不可能な角度からの撮影も可能になり、建物全体や広大な地形の3Dモデル化も実現できます。

もちろん、より高品質なモデルを目指すのであれば、三脚や照明機材、ターンテーブルといった補助機材が有効です。しかし、それらは必須ではなく、あくまでクオリティを追求するためのオプションです。まずは「手持ちのスマホで身の回りのものを撮ってみる」という非常に低いハードルからスタートできるのが、フォトグラメトリの門戸を広く開いている最大の要因と言えるでしょう。

この手軽さは、専門家でない個人が趣味で3D制作を楽しんだり、教育現場で生徒が3D技術に触れたりする機会を創出するなど、技術の裾野を広げる上で非常に重要な役割を果たしています。

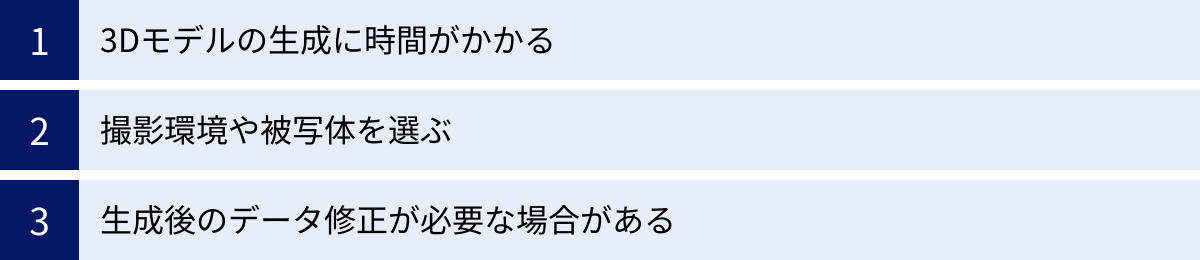

フォトグラメトリのデメリット

多くのメリットを持つフォトグラメトリですが、万能の技術というわけではありません。実際に取り組む際には、いくつかのデメリットや注意点を理解しておくことが重要です。これらを事前に把握しておくことで、失敗を減らし、よりスムーズに高品質な3Dモデルを作成できます。

3Dモデルの生成に時間がかかる

フォトグラメトリの手軽さは主に「撮影」段階の話であり、その後の「3Dモデル生成」のプロセスには、相応の計算時間と高いPCスペックが要求されるという点が大きなデメリットです。

撮影した何十枚、何百枚もの高解像度写真から3Dモデルを生成する処理は、コンピュータにとって非常に負荷の高い作業です。特に、前述した「SfMによるカメラ位置の推定」や「MVSによる高密度な点群の生成」といった計算は、写真の枚数や解像度に比例して、必要な時間が爆発的に増加します。

- PCスペックへの依存: 3Dモデル生成の速度は、PCの性能、特にGPU(グラフィックス・プロセッシング・ユニット)とRAM(メモリ)の容量に大きく左右されます。多くのフォトグラメトリソフトは、並列計算に優れたGPU(特にNVIDIA社のCUDAコアに対応したもの)を利用して処理を高速化しています。スペックの低いPCでは、数十枚の写真の処理に数時間、あるいは一日以上かかることも珍しくありません。最悪の場合、メモリ不足で処理が途中で停止してしまうこともあります。

- 写真の枚数と解像度: 高品質なモデルを作るためには、多くの枚数を高い解像度で撮影することが推奨されますが、それはそのまま処理時間の増大に直結します。例えば、50枚の写真で1時間かかっていた処理が、200枚になると単純に4倍の4時間で終わるわけではなく、組み合わせの計算が増えるため、それ以上に時間がかかることが一般的です。

このため、本格的にフォトグラメトリに取り組む場合は、高性能なPCへの投資が必要になる場合があります。手軽に始められるというメリットの裏側には、快適な作業環境を整えるためには相応のコストがかかる可能性があるという側面も存在します。クラウドベースの処理サービスを利用する選択肢もありますが、その場合は利用料金が発生します。

撮影環境や被写体を選ぶ

フォトグラメトリは写真に写った「特徴点」を解析の頼りにする技術であるため、撮影する被写体や環境によっては、うまく3Dモデルを生成できないケースがあります。これはフォトグラメトリの原理に起因する本質的な弱点です。

不向きな被写体の特徴:

- 光沢・反射が強いもの: 金属、ガラス、鏡、濡れた表面などは、見る角度によって光の反射が大きく変わってしまいます。これにより、異なる写真間で同じ点として認識されるべき特徴が、まったく違う見た目になってしまい、マッチングが失敗します。

- 透明なもの: ガラスやアクリルのように向こう側が透けて見えるものは、表面の形状を捉えることができません。

- 単色でのっぺりしたもの: 白い壁や、模様のない単色のプラスチック製品など、表面に特徴的な模様やテクスチャがないものは、ソフトウェアが特徴点を検出できず、解析の手がかりを失ってしまいます。

- 非常に細い構造: ワイヤーや髪の毛、植物の細い枝などは、写真上で数ピクセル程度の幅しかなく、安定した特徴点として捉えることが困難です。

- 動くもの: 撮影中に動いてしまう人や動物、風に揺れる木々などは、写真ごとに位置や形が変わってしまうため、一貫性のある3Dモデルを構築できません。

不向きな撮影環境:

- 強い影やハイライト: 特定の方向から強い光が当たっていると、濃い影や白飛び(ハイライト)が生じます。影の部分はテクスチャが黒く潰れ、ハイライトの部分は白く飛んでしまい、どちらも特徴点が失われる原因となります。また、撮影位置を変えるたびに影の形や位置が変わることも、解析の妨げになります。

- 動く光源: 撮影中に太陽の位置が変わったり、照明が動いたりすると、写真ごとの光の条件が変わり、テクスチャに矛盾が生じます。

これらの問題を回避するためには、後述する「撮影のコツ」で詳しく解説するように、被写体選びや撮影環境の整備に工夫が必要となります。

生成後のデータ修正が必要な場合がある

フォトグラメトリソフトは非常に高機能ですが、ボタン一つで完璧な3Dモデルが自動的に生成されるわけではありません。多くの場合、生成されたデータには何らかの欠陥や不要な部分が含まれており、手作業による修正が必要になります。

- ノイズや不要なオブジェクトの除去: 撮影時に意図せず写り込んでしまった背景や地面などが、3Dモデルの一部として生成されてしまうことがあります。これらは手動で削除する必要があります。また、点群の生成エラーによって、被写体の周りにゴミのような小さなメッシュ(ノイズ)が発生することもあります。

- 穴や欠損の修正: 被写体の下側や入り組んだ部分など、写真が十分に撮影できなかった箇所は、3Dモデルに穴が開いてしまうことがあります。これらの穴を埋める「穴埋め」作業が必要です。

- メッシュの最適化(リトポロジー): フォトグラメトリで自動生成されたメッシュは、ポリゴン(面)の数が膨大で、配置も不均一な場合が多く、データが非常に重くなります。このままではゲームやVR/ARアプリなどでリアルタイムに表示するには不向きです。そのため、元の形状を維持しながらポリゴン数を削減し、流れを整える「リトポロジー」という作業が必要になることがあります。

- テクスチャの修正: 影やハイライトが写り込んでしまったテクスチャを修正したり、複数の写真のつなぎ目が不自然になっている部分を滑らかにしたりする作業が必要になることもあります。

これらの修正作業には、Blender、ZBrush、Mayaといった専門の3DCGソフトウェアの知識やスキルが求められます。フォトグラメトリは3Dモデル作成の「入口」を劇的に簡素化しましたが、最終的なクオリティを高め、実用的なデータにするためには、依然として3Dモデリングの技術が必要となる場面が多いのが実情です。

フォトグラメトリの基本的なやり方【5ステップ】

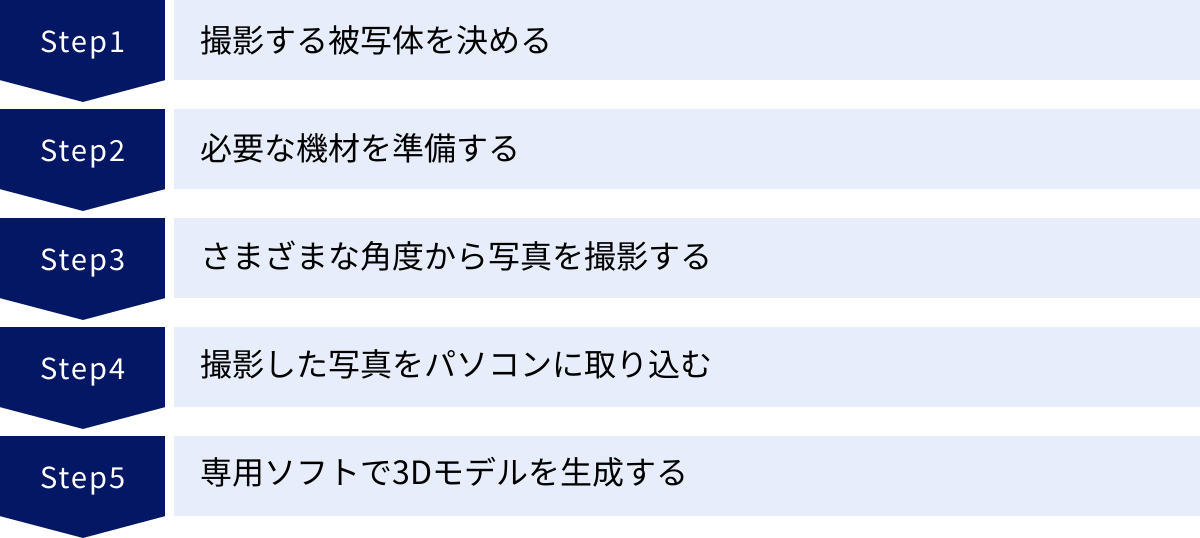

フォトグラメトリの理論やメリット・デメリットを理解したところで、いよいよ実践編です。ここでは、実際に写真を撮影してから3Dモデルを生成するまでの一連の流れを、5つの基本的なステップに分けて具体的に解説します。初心者の方がつまずきやすいポイントも交えながら見ていきましょう。

① 撮影する被写体を決める

すべての始まりは、何を3Dモデルにするかを決めることです。最初の挑戦で成功体験を得るためには、フォトグラメトリに適した被写体を選ぶことが非常に重要です。

前述のデメリットでも触れたように、フォトグラメトリには得意・不得意があります。初心者のうちは、以下の特徴を持つ「成功しやすい被写体」から始めてみることを強くおすすめします。

- 表面に質感や複雑な模様がある: 岩、古びた木材、模様のある陶器、文字が書かれた本など、ソフトウェアが特徴点を検出しやすいもの。

- マットな(光沢のない)表面: 光を乱反射しないため、どの角度から撮っても見た目が安定しているもの。

- 動かない固定されたもの: 당연히, 촬영 중에 움직이지 않는 것이 중요합니다. 屋外の彫像や、室内の置物などが良いでしょう。

- 複雑すぎない形状: 最初から細い枝が入り組んだ植物のような複雑な形状に挑戦すると、失敗しやすいです。まずは、りんごやマグカップ、スニーカーといった、全体像を捉えやすいものから始めましょう。

逆に、ガラスのコップ、ピカピカの金属製品、単色のプラスチックケースなどは難易度が高いため、慣れるまでは避けた方が無難です。

② 必要な機材を準備する

被写体が決まったら、撮影と生成に必要な機材を準備します。最低限必要なのは以下の3つです。

- カメラ:

- スマートフォン: 最も手軽な選択肢。最近のモデルであれば十分な画質です。

- デジタルカメラ(一眼レフ、ミラーレス、コンパクト): より高品質を目指すならこちら。レンズ交換や詳細なマニュアル設定が可能なため、撮影の自由度が高まります。

- パソコン:

- 撮影した写真を処理し、3Dモデルを生成するために必須です。快適に作業するには、ある程度のスペックが求められます。特にGPUの性能とRAM(メモリ)の容量が重要になります。最低でもRAM 16GB、推奨は32GB以上。GPUはNVIDIA製のGeForceシリーズを搭載していると、対応ソフトが多く有利です。

- フォトグラメトリソフト:

- PCにインストールして使用します。無料のものからプロ向けの有料のものまで様々です。この記事の後半で具体的なおすすめソフトを紹介しますので、そちらを参考に選んでみてください。

これらに加えて、撮影のクオリティを上げるための補助機材(三脚、ターンテーブル、照明など)があるとさらに良いですが、まずは基本の3つを揃えるところから始めましょう。

③ さまざまな角度から写真を撮影する

ここがフォトグラメトリの品質を左右する最も重要なステップです。以下のポイントを意識して、丁寧に撮影を進めましょう。

- オーバーラップを意識する: 隣り合う写真同士が、最低でも60%〜80%程度重なるように撮影することが鉄則です。この重なり(オーバーラップ)が少ないと、ソフトウェアが写真間の繋がりを認識できず、解析が失敗してしまいます。被写体の周りを少しずつ移動しながら、シャッターを切っていきます。

- 全方位から撮影する: 被写体の周りをぐるりと一周、360度から撮影します。まずは水平な角度から一周。次に、少し見下ろすような高い角度からもう一周。さらに、見上げるような低い角度からもう一周、といった具合に、最低でも3つの異なる高さから円を描くように撮影すると、形状を正確に捉えやすくなります。上面や底面も忘れずに撮影しましょう。

- ピントとブレに注意: すべての写真で、被写体全体にピントが合っていることが理想です。カメラの「絞り」をF8〜F16程度に設定(絞る)すると、手前から奥までピントが合いやすくなります(被写界深度が深くなる)。また、写真は一枚たりともブレていてはいけません。シャッタースピードを十分に速く保つか、三脚を使用してカメラを完全に固定しましょう。

- 設定は固定する: 撮影中は、焦点距離(ズーム)、ホワイトバランス、絞り、ISO感度といったカメラの設定を一切変更しないでください。これらの設定が変わると、写真ごとの写り方が異なってしまい、ソフトウェアの解析精度が低下する原因となります。マニュアルモードでの撮影が理想です。

- 撮影枚数: 被写体の複雑さにもよりますが、まずは30枚〜50枚程度を目安に撮影してみましょう。慣れてきたら、100枚、200枚と枚数を増やすことで、よりディテールの細かいモデルが生成できるようになります。

④ 撮影した写真をパソコンに取り込む

撮影が完了したら、すべての写真データをPCに取り込みます。この際、後々の管理がしやすいように、プロジェクトごとにフォルダを分けて保存することをおすすめします。

取り込んだ写真を見返し、明らかにブレている写真やピントが合っていない写真、露出が大きく異る写真などがあれば、この段階で除外しておきましょう。品質の低い写真が混ざっていると、3Dモデル生成時のエラーの原因になることがあります。

⑤ 専用ソフトで3Dモデルを生成する

いよいよ最後のステップです。準備したフォトグラメトリソフトを起動し、3Dモデルを生成します。ソフトウェアによってUIや細かい手順は異なりますが、基本的なワークフローは共通しています。

- 写真の読み込み: ソフトに、撮影してPCに取り込んだ写真群をすべて読み込ませます。

- アラインメント(位置合わせ): ソフトが各写真を解析し、特徴点を抽出・マッチングして、カメラの撮影位置と被写体のおおまかな形状(疎な点群)を計算します。多くのソフトでは「Align Photos」や「Match Photos」といったボタンを押すことで、この処理が自動的に開始されます。

- 高密度の点群(デンスクラウド)の生成: アラインメントが成功したら、次により詳細な点群を生成します。「Build Dense Cloud」などのコマンドを実行します。この処理はPCに最も負荷がかかり、時間がかかる部分です。品質(高・中・低など)を選択できる場合が多く、最初は中品質あたりで試してみると良いでしょう。

- メッシュの生成: 生成された高密度の点群から、ポリゴンメッシュの3Dモデルを構築します。「Build Mesh」などのコマンドを実行します。

- テクスチャの生成: 最後に、生成されたメッシュに元の写真から色情報を貼り付けます。「Build Texture」などのコマンドを実行します。

これらの処理がすべて完了すると、画面上にリアルな3Dモデルが表示されます。生成されたモデルは、OBJ形式やFBX形式といった標準的な3Dファイルフォーマットで書き出し、他の3DCGソフトで編集したり、各種プラットフォームで活用したりできます。

以上がフォトグラメトリの基本的な流れです。最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、特にステップ③の「撮影」を丁寧に行うことが成功への近道です。

フォトグラメトリに必要なもの

フォトグラメトリを始めるにあたり、具体的にどのような機材やソフトウェアを揃えれば良いのでしょうか。ここでは、「必須のもの」から「あると便利なもの」まで、カテゴリー別に詳しく解説します。

カメラ(スマホでも可)

フォトグラメトリの品質を左右する最も基本的な機材です。選択肢はいくつかありますが、重要なのは「高画質」で「設定を固定できる」ことです。

- スマートフォン:

最も手軽で、初心者には最適な選択肢です。近年のスマートフォンはカメラ性能が飛躍的に向上しており、1200万画素以上は当たり前、中には1億画素を超えるモデルも存在します。Proモードやマニュアルモードを使えば、ISO感度やシャッタースピード、ホワイトバランスを固定できる機種も多く、フォトグラメトリに十分対応できます。特にRAW形式(加工されていない生の画像データ)で保存できる機種であれば、後処理の自由度が高まり、より高品質な結果が期待できます。 - デジタル一眼レフカメラ / ミラーレス一眼カメラ:

本格的に高品質な3Dモデルを目指すなら、これらのカメラが最適です。大型のセンサーを搭載しているため、ノイズが少なく階調豊かな高画質な写真が撮影できます。レンズを交換できるのも大きな利点で、被写体に合わせて最適な画角(一般的に35mm〜50mm程度の標準レンズが歪みが少なく使いやすい)を選べます。もちろん、詳細なマニュアル設定が可能で、撮影のあらゆる要素を完全にコントロールできます。 - コンパクトデジタルカメラ(コンデジ):

一眼カメラほどではないものの、スマートフォンよりは高画質で、詳細なマニュアル設定が可能なモデルも多いです。小型軽量で取り回しが良いのがメリットです。

どのカメラを選ぶにしても、最低でも800万画素以上、推奨は2000万画素以上の解像度があると、ディテールの細かいテクスチャを生成しやすくなります。

パソコン

撮影した写真を処理し、3Dモデルを生成するための「頭脳」となる部分です。フォトグラメトリの処理は非常に負荷が高いため、PCのスペックが作業効率や生成されるモデルの品質に直結します。

| パーツ | 最低限のスペック | 推奨されるスペック |

|---|---|---|

| CPU | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 | Intel Core i7/i9 / AMD Ryzen 7/9 |

| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) | NVIDIA GeForce RTX 3070 / 4070 以上 (VRAM 12GB以上) |

| RAM(メモリ) | 16GB | 32GB 以上(64GBあるとさらに安心) |

| ストレージ | 500GB SSD | 1TB 以上の NVMe SSD |

| OS | Windows 10/11 (64bit) | Windows 10/11 (64bit) |

特に重要なのがGPUとRAMです。

- GPU: 多くのフォトグラメトリソフトは、NVIDIA製のGPUが搭載する「CUDA」という並列コンピューティング技術を利用して処理を高速化します。そのため、AMD製のGPUよりもNVIDIA製のGeForceやRTXシリーズが推奨されることが多いです。GPUに搭載されているビデオメモリ(VRAM)の容量も重要で、大きいほど高解像度の写真を一度に多く処理できます。

- RAM: 写真の枚数や解像度が増えると、処理中に膨大なデータを一時的に保持する必要があります。RAMが不足すると、処理速度が極端に低下したり、エラーで停止したりする原因になります。16GBでも小規模なプロジェクトなら可能ですが、快適な作業のためには32GB以上を強く推奨します。

フォトグラメトリソフト

撮影した写真から3Dモデルを生成する主役です。PCにインストールして使用します。選択肢は多岐にわたりますが、大きく分けて「無料」と「有料」のカテゴリがあります。

- 無料ソフト: 初心者がお試しで始めるのに最適です。機能制限がない完全無料のオープンソースソフト(Meshroomなど)や、機能や写真枚数に制限がある無料版(3DF Zephyr Freeなど)があります。

- 有料ソフト: プロフェッショナルやハイアマチュア向けのソフトです。処理速度が速く、精度も高く、より高度な機能(マーカーを使った自動スケール調整、複数PCでの分散処理など)を備えています。買い切り型やサブスクリプション型など、料金体系は様々です。

具体的なおすすめソフトについては、後の章で詳しく紹介します。

あると便利な補助機材

必須ではありませんが、これらを用意することで撮影のクオリティが格段に向上し、結果として高品質な3Dモデルにつながります。

三脚・ジンバル

- 三脚: 写真のブレを完全になくすための最も確実な方法です。カメラを固定することで、シャッタースピードを遅くしてもしっかりとシャープな写真が撮れるため、ISO感度を最低に保ち、ノイズを最小限に抑えることができます。また、一定の高さを保ったまま被写体の周りを移動できるため、安定した撮影が可能です。

- ジンバル: 動画撮影用の手ブレ補正機材ですが、写真撮影にも応用できます。三脚を設置できない場所で、滑らかに移動しながら撮影する際に役立ちます。

ターンテーブル

小さな被写体を撮影する場合に非常に便利です。被写体をターンテーブルに乗せて少しずつ回転させ、カメラは三脚で固定したまま撮影します。これにより、撮影者が動く必要がなくなり、背景や照明の条件を完全に一定に保つことができます。手動で回す安価なものから、一定角度で自動的に停止する電動式のものまであります。

照明機材

撮影環境の光をコントロールするために使用します。理想的なのは、影ができない、柔らかく均一な光です。

- ソフトボックス / アンブレラ: スタジオで使われるような照明機材で、光を拡散させて柔らかくする効果があります。被写体を両側から照らすことで、不要な影を消すことができます。

- 撮影用テント(ライトボックス): 白い布で覆われた箱状の機材で、外部から照明を当てることで内部に均一な光を作り出します。小物撮影に最適です。

- レフ板: 光を反射させて、影になっている部分を明るくするために使います。

屋外で撮影する場合は、太陽が雲に隠れている曇りの日が、自然のディフューザー(光を拡散させるもの)となり、影の少ない理想的な光環境となるためおすすめです。

フォトグラメトリ撮影を成功させるコツ

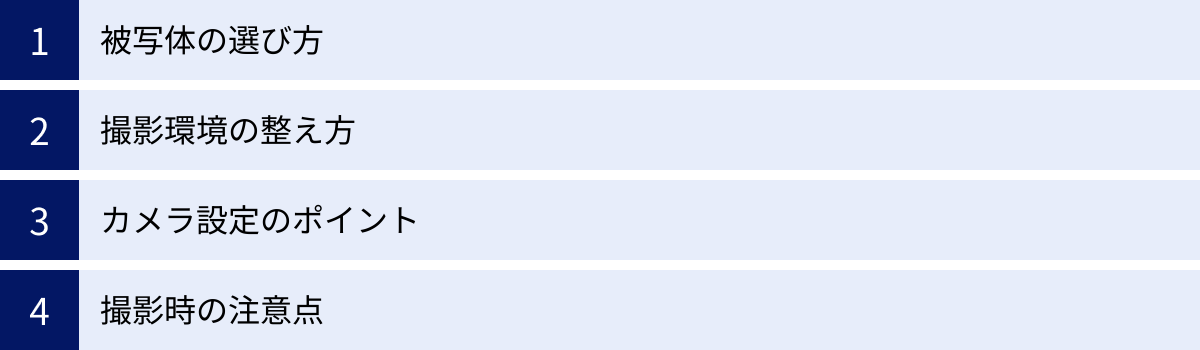

高品質な3Dモデルは、高品質な写真から生まれます。ここでは、フォトグラメトリの成功率を飛躍的に高めるための、より実践的な撮影のコツを「被写体」「環境」「カメラ設定」「注意点」の4つの観点から深掘りします。

被写体の選び方

すべての基本となるのが、フォトグラメトリに適した被写体を選ぶことです。特徴を理解し、戦略的に被写体を選びましょう。

適している被写体の特徴

- 豊かなディテールとテクスチャ: 表面に細かい模様、凹凸、色の変化があるものは、ソフトウェアが特徴点を検出しやすいため最適です。例えば、岩肌、木の皮、使い込まれた革製品、レンガの壁、模様のある布地などが挙げられます。

- マットな(非光沢の)表面: どの角度から見ても光の反射が変わらない、つや消しの表面を持つものが理想です。素焼きの陶器、石像、果物などが良い例です。

- 剛性があり動かない: 撮影中に形状や位置が絶対に変わらない、硬くて固定されたオブジェクト。

- 明確な形状: 輪郭や凹凸がはっきりしているもの。

不向きな被写体の特徴

- 反射・光沢: 鏡、磨かれた金属、ガラス製品、水面など。これらは見る角度によって周囲の景色を反射したり、ハイライトの位置が変わったりするため、特徴点のマッチングがほぼ不可能です。

- 対策: 一時的に艶を消すスプレーを吹きかける、ベビーパウダーや小麦粉を薄くまぶすといった方法がありますが、被写体を汚損しないよう注意が必要です。

- 透明・半透明: ガラス、アクリル、液体など。ソフトウェアは表面を認識できず、向こう側の背景をスキャンしようとしてしまいます。

- 単色で特徴がない: 真っ白な壁、真っ黒なプラスチック、模様のない単色のオブジェクトなど。特徴点が極端に少ないため、解析の手がかりがありません。

- 対策: 後で剥がせるテープや付箋をランダムに貼り付けて人工的な特徴点を作る、プロジェクターでパターンを投影するといった高度なテクニックもあります。

- 非常に細い構造: 髪の毛、ワイヤー、植物の細い枝や葉など。解像度が不足して安定して捉えられないことが多いです。

- 動くものや変形するもの: 人、動物、布、風に揺れる植物など。

撮影環境の整え方

撮影環境、特に「光」のコントロールが、テクスチャの品質を大きく左右します。

- 理想は「曇りの日の屋外」: 曇り空は、空全体が巨大なソフトボックス(ディフューザー)の役割を果たし、影のできない、均一で柔らかい光を被写体全体に与えてくれます。これがフォトグラメトリにとって最高のライティング環境の一つです。

- 室内でのライティング: 室内で撮影する場合は、人工的に理想の光環境を作り出す必要があります。

- 多灯ライティング: 最低でも2灯、できれば3灯以上のライト(ソフトボックスやLEDライト)を用意し、被写体を異なる方向から均等に照らして、特定の強い影ができないようにします。

- 撮影ボックスの活用: 小物の場合は、撮影ボックス(撮影用テント)を使うのが最も簡単で確実な方法です。

- ターンテーブルの利用: 被写体をターンテーブルに乗せて回転させ、カメラと照明は固定します。これにより、すべての写真で光の条件が完全に一致し、テクスチャの繋ぎ目が非常に綺麗になります。

- 背景の処理: 被写体の背景に余計なものが写っていると、それがノイズとなったり、誤って特徴点として検出されたりする可能性があります。

- 無地の背景: 無地の布や背景紙を被写体の後ろに設置するのが理想です。

- 距離をとる: 背景を置けない場合は、被写体と背景の距離を十分にとり、背景がボケるように撮影すると影響を軽減できます。

カメラ設定のポイント

撮影中はカメラの設定をマニュアルモードで完全に固定することが鉄則です。オート設定は絶対に避けましょう。

- 絞り (F値): F8〜F16に設定します。絞り値を大きくする(絞る)ことで、ピントの合う範囲(被写界深度)が広くなり、被写体の手前から奥までシャープに写すことができます。これにより、モデル全体のディテールが向上します。

- ISO感度: ISO100〜200のできるだけ低い値に設定します。ISO感度を上げると、写真は明るくなりますが、ノイズ(画像のザラつき)が増えてしまいます。ノイズは偽の特徴点として認識される可能性があり、解析精度を低下させる原因になります。三脚を使ってカメラを固定し、シャッタースピードを遅くすることで、低ISO感度でも十分な明るさを確保しましょう。

- シャッタースピード: 手ブレが起きない範囲で、適切な露出になるように調整します。三脚使用時は1/60秒や1/30秒、あるいはそれ以上に遅くしても問題ありません。手持ちの場合は、一般的に「1 / 焦点距離」秒以上の速さが目安です(例: 50mmレンズなら1/50秒以上)。

- ホワイトバランス (WB): 「オート」ではなく、「太陽光」「曇天」「白色蛍光灯」など、その場の光源に合わせた設定に手動で固定します。オート設定のままだと、撮影位置によって色味が微妙に変化してしまい、テクスチャに色ムラが発生する原因となります。

- 焦点距離 (ズーム): 撮影中はズームを一切動かさず、同じ焦点距離で撮り続けます。ズームを変えると画角や歪みが変わり、写真間の整合性が取れなくなります。一般的に、歪みが少ない35mm〜70mm(35mm判換算)程度の標準域のレンズが推奨されます。

- フォーカス: オートフォーカス(AF)ではなく、マニュアルフォーカス(MF)に設定し、一度ピントを合わせたら固定するのが理想です。AFのままだと、構図によってピント位置がずれてしまう可能性があります。

撮影時の注意点

- 撮影者の影を写さない: 被写体の周りを移動していると、自分の影が被写体にかかってしまうことがあります。影はテクスチャの品質を著しく低下させるため、常に光源と自分の位置を意識し、影が写り込まないように注意しましょう。

- 動かない: 撮影者自身も、シャッターを切る瞬間は息を止めるくらいの意識で、体を安定させることが重要です。特に手持ち撮影では、わずかな動きがブレにつながります。

- データ管理: 撮影した写真は、プロジェクトごとにフォルダを作成して整理しましょう。「(プロジェクト名)_raw_data」のようなフォルダを作り、そこにすべての写真を入れておくと、後の作業がスムーズになります。

これらのコツを一つ一つ丁寧に実践することで、フォトグラメトリの成功率は劇的に向上し、クリーンで高品質な3Dモデルを手に入れることができるでしょう。

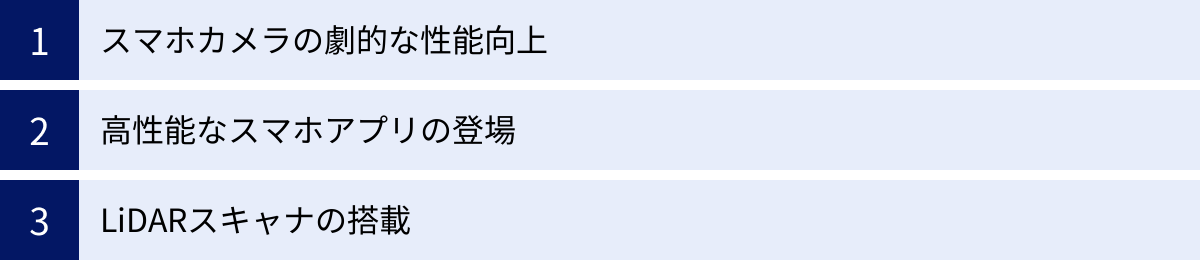

スマホだけでフォトグラメトリはできる?

結論から言うと、はい、スマートフォンだけでフォトグラメトリは十分に可能です。 むしろ、初心者にとって最も手軽で始めやすい方法と言えるでしょう。近年の技術進化により、かつては高性能なPCと専門ソフトが必要だったプロセスが、手のひらの上のデバイスで完結できるようになりました。

スマホだけでフォトグラメトリが可能になった背景には、主に3つの要因があります。

- スマホカメラの劇的な性能向上:

現在のスマートフォンのカメラは、数年前のコンパクトデジタルカメラを凌駕する性能を持っています。1200万画素は標準となり、4800万画素や1億画素を超える高解像度センサーを搭載した機種も珍しくありません。 これにより、3Dモデルの表面に貼り付けるテクスチャとして、非常に精細な画像データを得ることができます。また、多くのスマホでマニュアル撮影モードが利用でき、ISO感度やシャッタースピード、ホワイトバランスを固定できるようになったことも、フォトグラメトリの品質向上に大きく貢献しています。 - 高性能なスマホアプリの登場:

撮影から3Dモデル生成、共有までを一つのアプリ内で完結できる、非常に優れたフォトグラメトリアプリが多数登場しています。これらのアプリは、複雑な設定を必要とせず、ユーザーをガイドしながら撮影を進められる直感的なUIを備えています。撮影した写真はアプリ経由でクラウドサーバーにアップロードされ、強力なサーバー側で3Dモデルの生成処理が行われることが多いため、スマートフォンの処理能力に過度に依存しない点も大きなメリットです。(一部、デバイス上で処理するアプリもあります。) - LiDARスキャナの搭載:

AppleがiPhone 12 Pro以降のProモデルやiPad ProにLiDAR(ライダー)スキャナを搭載したことは、スマホによる3Dスキャンの世界を大きく変えました。LiDARは、レーザー光を使って対象物までの距離を正確に計測する技術です。これにより、フォトグラメトリが苦手とする「形状の正確な把握」を高速に行うことができます。

LiDAR対応アプリを使えば、部屋の中を歩き回るだけで、空間全体の3Dモデルがリアルタイムで構築されていく様子を見ることができます。これは純粋なフォトグラメトリとは少し異なるハイブリッドなアプローチですが、LiDARで正確な形状(メッシュ)を取得し、同時に撮影した写真から高精細な質感(テクスチャ)を貼り付けることで、非常に手軽に高品質な3Dモデルを作成できます。特に、家具や室内空間全体のスキャンにおいて絶大な効果を発揮します。

もちろん、スマホだけで行うフォトグラメトリにはいくつかの注意点もあります。

- PCソフトほどのカスタマイズ性はない: PC向けの専門ソフトに比べると、生成プロセスにおける細かいパラメータ調整や、後処理の機能は限定的です。最高のクオリティを追求する場合には、やはりPCソフトに軍配が上がります。

- 処理能力とバッテリー: クラウド処理ではなく、スマホ本体で処理を行うアプリの場合、スマートフォンの性能によっては時間がかかったり、バッテリーを大量に消費したりします。

- 通信環境: クラウド処理を行うアプリでは、大量の写真をアップロードするために安定した高速なインターネット接続(Wi-Fi環境推奨)が必要です。

とはいえ、これらの点を差し引いても、「フォトグラメトリがどのようなものか試してみたい」「身の回りのものを手軽に3Dデータにしてみたい」という入門者にとって、スマートフォンは最高のツールです。まずは後述するおすすめのスマホアプリをインストールして、身近なものからスキャンを始めてみるのが、この fascinating な技術に触れる最短の道と言えるでしょう。

おすすめのフォトグラメトリソフト【PC向け・無料】

フォトグラメトリを本格的に、かつコストを抑えて始めたい方のために、PCで利用できる無料のソフトウェアは非常に強力な選択肢となります。ここでは、広く使われている代表的な無料ソフトを2つ紹介します。

Meshroom

Meshroomは、完全に無料で利用できるオープンソースのフォトグラメトリソフトウェアです。無料でありながら、商用のハイエンドソフトにも匹敵する強力な機能を備えており、世界中の多くのユーザーに利用されています。

- 特徴:

- 完全無料・無制限: 写真の枚数や機能に一切の制限がなく、すべての機能を無料で利用できます。商用利用も可能です。

- ノードベースのインターフェース: ソフトウェアの処理の流れが「ノード」と呼ばれる箱で可視化されており、各処理工程を個別に調整・実行できます。これにより、どの段階で問題が発生したかを特定しやすく、パラメータを細かく調整して再計算するといった、高度なワークフローを構築できます。

- 高いカスタマイズ性: 各ノードのパラメータを詳細に設定できるため、上級者は自分の目的に合わせて処理を最適化し、最大限の品質を引き出すことが可能です。

- 注意点:

- NVIDIA製GPUが必須: Meshroomの高速な計算処理は、NVIDIAのCUDA技術に依存しています。そのため、NVIDIA製のグラフィックボード(GeForce, RTXシリーズなど)を搭載したPCでなければ、事実上動作しません。AMD製のGPUでは利用できない点に注意が必要です。

- 初心者にはやや難解: ノードベースのUIは、プログラマやCGアーティストには馴染み深いものですが、完全な初心者にとっては、どこをどう触れば良いのかが分かりにくく、学習コストがやや高いと感じるかもしれません。しかし、基本的な使い方は「最初のノードに写真を入れて、最後のノードから結果が出てくる」という流れなので、まずはデフォルト設定で実行してみることから始められます。

Meshroomは、無料で本格的なフォトグラメトリに挑戦したい、特にNVIDIA製GPUを搭載したPCを持っているユーザーにとって、最初の選択肢となる非常に優れたソフトウェアです。(参照:AliceVision 公式サイト)

3DF Zephyr Free

3DF Zephyrは、イタリアの3Dflow社が開発する高機能なフォトグラメトリソフトで、その無料版が「3DF Zephyr Free」として提供されています。

- 特徴:

- 直感的で分かりやすいUI: Meshroomのようなノードベースではなく、ステップバイステップで処理を進めていくウィザード形式のインターフェースを備えています。「プロジェクト作成」→「写真の追加」→「3Dモデル生成」といった流れが非常に分かりやすく、初心者でも迷うことなく操作を進めることができます。

- 軽快な動作とGPU非依存: NVIDIA製GPUがなくても動作し、比較的スペックの低いPCでも軽快に動くように設計されています。もちろん、NVIDIA製GPUがあればCUDAによる高速化の恩恵も受けられます。

- 有料版へのスムーズな移行: Free版で基本的な使い方をマスターした後、より高度な機能が必要になった場合は、そのまま上位の有料版(Lite, Pro, Aerial)にアップグレードできます。作成したプロジェクトファイルも互換性があるため、スムーズな移行が可能です。

- 注意点:

- 機能制限: Free版は、処理できる写真の枚数が最大50枚までという制限があります。小さなオブジェクトや簡単なシーンであれば50枚でも十分な場合がありますが、複雑で高品質なモデルを作成するには枚数が足りなくなる可能性があります。また、一部の高度な編集ツールやエクスポート機能も制限されています。

3DF Zephyr Freeは、フォトグラメトリの全体的な流れを簡単に学びたい初心者や、PCスペックにあまり自信がない方にとって、最適な入門用ソフトウェアと言えるでしょう。まずは50枚の制限内で、いくつかのプロジェクトを試してみるのに最適です。(参照:3Dflow srl 公式サイト)

おすすめのフォトグラメトリソフト【PC向け・有料】

趣味の範囲を超えて、より高速・高品質な3Dモデル制作や、商用レベルでの活用を目指すのであれば、有料のプロフェッショナル向けソフトウェアの導入が視野に入ります。ここでは、業界で広く使われている代表的な有料ソフトを2つ紹介します。

| ソフトウェア名 | 特徴 | 料金体系(主なもの) | ターゲットユーザー |

|---|---|---|---|

| RealityCapture | 業界最速クラスの処理速度、高品質なモデル生成、直感的なUI | PPI (Pay-Per-Input)、サブスクリプション | プロクリエイター、ゲーム開発者、VFXアーティスト |

| Agisoft Metashape | 業界標準の安定性と高機能性、測量分野に強い、Standard版とProfessional版 | 買い切りライセンス | 測量技師、研究者、文化財保存、プロクリエイター |

RealityCapture

RealityCaptureは、その圧倒的な処理速度で知られる、プロフェッショナル向けのフォトグラメトリソフトウェアです。開発元のCapturing Reality社がEpic Games(人気ゲーム「フォートナイト」の開発元)に買収されたことでも話題となりました。

- 特徴:

- 驚異的な処理速度: 他のソフトウェアと比較して、アラインメントからメッシュ生成までの処理が非常に高速です。数千枚といった大量の写真データでも、比較的短時間で処理を完了できるため、大規模プロジェクトやタイトなスケジュールの現場で絶大な効果を発揮します。

- 高品質なモデル生成: 速度だけでなく、生成される3Dモデルの品質も非常に高く、微細なディテールまで忠実に再現します。

- レーザースキャンデータとの連携: 写真だけでなく、3Dレーザースキャナーで取得した点群データと組み合わせて、より精度の高いモデルを生成する機能も強力です。

- 柔軟な料金体系: 「PPI (Pay-Per-Input)」というユニークな料金体系があります。これは、ソフトウェア自体は無料でダウンロード・試用でき、モデルをエクスポート(書き出し)する際にだけ、入力した画像のメガピクセル数やスキャンポイント数に応じて料金を支払うという仕組みです。これにより、初期投資なしでプロジェクトを開始し、成果物に対してのみコストを支払うことができます。もちろん、 традиционныеなサブスクリプションプランも用意されています。(参照:Capturing Reality 公式サイト)

RealityCaptureは、とにかくスピードとクオリティを重視するゲーム開発、VFX、映像制作といった分野のプロフェッショナルにとって、非常に魅力的な選択肢です。

Agisoft Metashape

Agisoft Metashape(旧称:PhotoScan)は、長年にわたり業界標準の一つとして君臨してきた、非常に信頼性の高いフォトグラメトリソフトウェアです。その安定性と多機能性から、クリエイティブ分野だけでなく、学術研究や測量といった精度が求められる分野でも広く採用されています。

- 特徴:

- 高い安定性と精度: 非常に安定したアルゴリズムを持ち、精度の高い結果を一貫して得られることで定評があります。特に、GCP(地上基準点)を使用した地理空間情報の精度向上など、測量・マッピング分野で必要とされる機能を豊富に搭載しています。

- 多機能な編集ツール: 生成された点群やメッシュを編集・加工するためのツールが充実しており、ソフトウェア内で多くの後処理を完結できます。

- 2つのエディション: 用途に応じて「Standard版」と「Professional版」の2つのエディションが用意されています。Standard版は基本的なフォトグラメトリ機能を備え、クリエイターやホビーユーザー向けです。Professional版は、測量に必要なGCPサポート、DEM(数値標高モデル)生成、マルチスペクトル画像解析といった高度な機能を搭載し、専門家向けとなっています。

- 買い切りライセンス: サブスクリプションが主流となる中で、買い切りライセンスが基本である点も特徴です。一度購入すれば、永続的にソフトウェアを使用できます(メジャーアップデートは有料の場合あり)。(参照:Agisoft LLC 公式サイト)

Agisoft Metashapeは、安定性と多機能性を重視し、じっくりと腰を据えて高精度なデータを作成したい測量技師、考古学者、研究者、そしてプロのCGアーティストにとって、鉄板の選択肢と言えるでしょう。

スマホで使えるおすすめフォトグラメトリアプリ

スマートフォンで手軽にフォトグラメトリを体験したい方向けに、代表的で評価の高いアプリを3つ紹介します。これらのアプリを使えば、撮影から3Dモデル生成まで、すべてスマホ一台で完結させることができます。

| アプリ名 | 対応OS | LiDAR対応 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Polycam | iOS, Android | 対応 | 使いやすさNo.1。LiDARスキャン、フォトモード、360度撮影など機能が豊富。無料プランあり。 |

| RealityScan | iOS, Android | 非必須(併用可) | Epic Games開発。高品質なフォトグラメトリ。無料で利用可能。Sketchfabとの連携が強力。 |

| Trnio 3D Scanner | iOS | 非対応 | 古くからある定番アプリ。手軽にオブジェクトをスキャンできる。シンプルな操作性が魅力。 |

Polycam

Polycamは、現在最も人気があり、機能的に優れた3Dスキャンアプリの一つです。非常に洗練されたUIで、初心者でも直感的に操作できます。

- 特徴:

- 多彩なスキャンモード:

- LiDARモード (対応機種のみ): iPhone/iPad ProのLiDARスキャナを使い、室内や家具などを高速かつ正確にスキャンできます。

- フォトモード: LiDAR非搭載の機種でも、複数枚の写真を撮影して高品質な3Dモデルを生成する、 традиционныеなフォトグラメトリが可能です。

- ルームモード: 部屋の間取りを素早くスキャンし、フロアプランを作成できます。

- 使いやすさ: ガイドに従って撮影するだけで、簡単にスキャンが完了します。処理はクラウドで行われ、完了すると通知が届きます。

- 共有とエクスポート: 生成したモデルはWeb上で共有したり、様々な3Dフォーマット(OBJ, FBX, GLBなど)でエクスポートしたりできます(エクスポートはPro版の機能)。無料プランでも月に数回のフォトモードでの生成や、LiDARスキャン、Web上での閲覧が可能です。(参照:Polycam 公式サイト)

- 多彩なスキャンモード:

Polycamは、手軽さと機能性のバランスが非常に良く、初めて3Dスキャンアプリを試す方には最もおすすめできるアプリです。

RealityScan

RealityScanは、「フォートナイト」やUnreal Engineで知られるEpic Gamesが開発した無料のフォトグラメトリアプリです。プロ向けPCソフト「RealityCapture」の強力なエンジンをベースにしており、スマホアプリながら非常に高品質な結果が期待できます。

- 特徴:

- 高品質な生成モデル: RealityCaptureの技術を応用しているため、ディテールが豊かでリアルな3Dモデルを生成する能力に長けています。

- リアルタイムフィードバック: 撮影中に、どの部分の写真が足りていないかなどをAR(拡張現実)で視覚的に示してくれるため、撮影の網羅性を高めやすいです。

- Sketchfabとの連携: 生成した3Dモデルは、Epic Games傘下の3Dモデル共有プラットフォーム「Sketchfab」に直接アップロードできます。Sketchfab上でモデルを公開・共有したり、そこからダウンロードしたりすることが可能です。

- 完全無料: 現在、アプリの利用やモデルの生成はすべて無料で行えます。(参照:Epic Games 公式サイト)

RealityScanは、ゲームアセットのようなフォトリアルな品質を手軽に実現したいクリエイターや、無料で高品質なスキャンを試したいユーザーに最適なアプリです。

Trnio 3D Scanner

Trnio(「Trin-ee-o」と発音)は、比較的古くから存在する、iOS向けの定番3Dスキャンアプリです。シンプルな操作で、オブジェクトのスキャンに特化しています。

- 特徴:

- シンプルな操作性: 複雑なモード選択などがなく、アプリを起動してオブジェクトの周りを撮影するだけで、手軽に3Dモデルを作成できます。

- オブジェクトモードとARモード: 被写体の周りを歩きながら撮影するオブジェクトモードと、その場で回転しながら撮影するARモードがあります。

- 低価格: アプリは有料(買い切り)ですが、比較的安価で、一度購入すれば追加料金なしでスキャンし放題です。

LiDAR対応や多機能性では最新のアプリに劣る部分もありますが、そのシンプルさと手軽さから、今でも根強い人気があります。サッと取り出してオブジェクトをスキャンしたい、という用途に向いています。(参照:App Store)

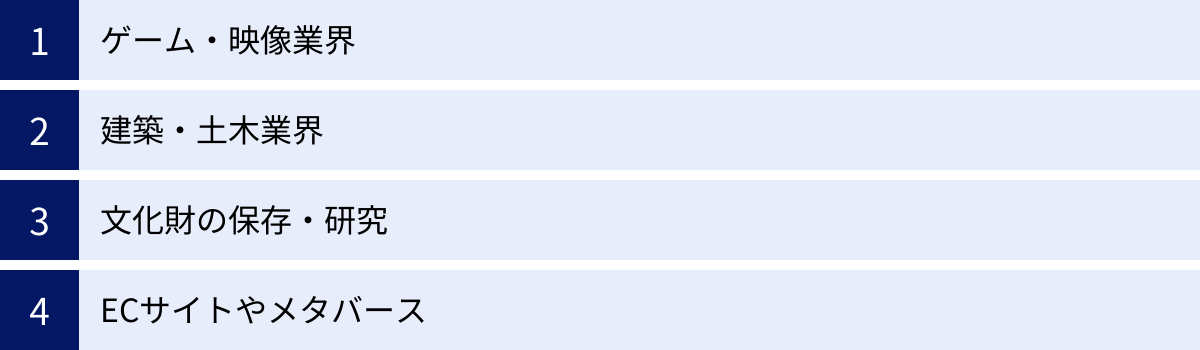

フォトグラメトリの活用分野

フォトグラメトリは、その手軽さとリアルな再現性から、エンターテインメントから産業分野まで、驚くほど幅広い領域で活用されています。ここでは、その代表的な活用分野をいくつか紹介します。

ゲーム・映像業界

ゲームやVFX(視覚効果)の世界では、リアリティの追求が常に求められています。フォトグラメトリは、現実世界のオブジェクトや環境を効率的に、かつフォトリアルな品質でデジタル化するための強力なツールとして、制作ワークフローに深く浸透しています。

- 環境アセットの制作: 従来、CGアーティストが手作業でモデリングしていた岩、木、地面、建物の壁といった背景アセットを、フォトグラメトリで作成するケースが増えています。これにより、制作時間を大幅に短縮しつつ、手作業では再現が難しい自然物ならではの複雑なディテールや質感を表現できます。人気ゲームのアセットライブラリなどでも、フォトグラメトリで作成された高品質な素材が数多く提供されています。

- プロップ(小道具)のスキャン: ゲーム内に登場する小道具や、映画で使われる特殊なアイテムなどを3Dスキャンし、デジタルアセットとして活用します。

- デジタルヒューマン: 俳優の顔や体を3Dスキャンし、リアルなデジタルキャラクターを作成する際にも、フォトグラメトリの技術が応用されています。

建築・土木業界

建築・土木分野では、ドローンとフォトグラメトリを組み合わせることで、測量や現場管理に革命がもたらされています。

- 地形測量・現況測量: ドローンで現場上空から数百〜数千枚の写真を撮影し、フォトグラメトリソフトで処理することで、広大な土地の正確な3次元地形データ(点群データや3Dメッシュ)や、高解像度のオルソ画像(航空写真の歪みを補正したもの)を作成できます。これにより、従来の手法に比べて、安全かつ短時間、低コストで測量が可能になりました。

- 建設現場の進捗管理(BIM/CIM): 定期的に現場をドローンで撮影・3Dモデル化し、設計データ(BIM/CIMモデル)と比較することで、工事の進捗状況を正確に把握したり、設計との差異を確認したりできます。これにより、施工管理の効率化と品質向上が図られます。

- インフラ点検: 橋梁やダム、法面といったインフラ構造物をドローンで撮影し、3Dモデル上でひび割れなどの劣化状況を確認・記録することで、点検作業の安全性向上と効率化に貢献しています。

文化財の保存・研究

形あるものはいつか劣化・破損・消失する運命にありますが、フォトグラメトリは、貴重な文化財を「デジタルデータ」として半永久的に保存することを可能にします。

- デジタルアーカイブ: 仏像、土器、歴史的建造物、遺跡といった、触れることが難しかったり、風化が進んでいたりする文化財を、非接触で高精細に3Dモデル化します。このデジタルデータは、万が一の災害で実物が失われた際の復元資料となるだけでなく、オンライン博物館などで公開し、世界中の人々がアクセスできるようにする教育的な価値も持ちます。

- 学術研究への応用: 3Dモデルを使えば、実物を傷つけることなく、あらゆる角度から観察したり、寸法を正確に計測したりできます。また、破損部分の形状をデジタル上で復元シミュレーションするなど、考古学や美術史の研究に新たな視点をもたらします。

ECサイトやメタバース

オンラインでの購買体験やコミュニケーションが一般化する中で、フォトグラメトリは、よりリッチで没入感のある体験を提供する上で重要な役割を担っています。

- ECサイトでの商品プレビュー: これまでのECサイトでは、商品は2次元の写真でしか確認できませんでした。フォトグラメトリで作成した商品の3Dモデルをサイトに埋め込むことで、ユーザーは商品を360度自由に回転させたり、拡大したりして、まるで手に取って見るかのように詳細に確認できます。これにより、購入前の不安が解消され、コンバージョン率の向上や返品率の低下が期待できます。

- AR(拡張現実)での試し置き: スマートフォンのAR機能と組み合わせることで、家具や家電などの商品を、自宅の部屋に原寸大で試し置きしてみることができます。サイズ感や部屋の雰囲気とのマッチングを事前に確認できるため、より満足度の高い購買体験を提供できます。

- メタバース空間の構築: 現実世界の建物や街並み、オブジェクトをフォトグラメトリでスキャンし、メタバース(仮想空間)内に再現することで、リアルなデジタルツインを構築できます。これにより、バーチャルツアーやバーチャルイベント、仮想店舗といった、新しいコミュニケーションや経済活動の場が生まれています。