近年、VR(仮想現実)技術はゲームやエンターテインメントの領域を越え、教育、医療、建築、観光など、様々な分野での活用が期待されています。しかし、多くの人にとってVRコンテンツ開発は、専門的な知識や高価なソフトウェア、複雑なプログラミング言語が必要となる、敷居の高いものでした。

この記事では、そうしたVR開発のハードルを劇的に下げる画期的なフレームワーク「A-Frame」について、その概要から基本的な使い方、応用テクニックまでを網羅的に解説します。Web開発の経験がある方はもちろん、プログラミング初心者の方でも、この記事を読めばHTMLを書くような手軽さで、自分だけのVRコンテンツ制作を始められます。

A-Frameがもたらす、誰もがVRクリエイターになれる世界の扉を、一緒に開いていきましょう。

目次

A-Frameとは?

A-Frameの世界に飛び込む前に、まずは「A-Frameとは一体何なのか」という基本的な問いに答えていきましょう。A-Frameは、VRコンテンツ開発の常識を覆す可能性を秘めた、非常にユニークで強力なツールです。ここでは、その核心的な特徴と、A-Frameを支える基盤技術である「WebVR(WebXR)」について、初心者にも分かりやすく解説します。

HTMLでVRコンテンツが作れるJavaScriptフレームワーク

A-Frameの最大の特徴は、Webページを作成する言語であるHTMLを使って、直感的に3D/VRコンテンツを構築できる点にあります。通常、3DグラフィックスやVRアプリケーションを開発するには、C++やC#といったプログラミング言語と、UnityやUnreal Engineのような大規模なゲームエンジンを学ぶ必要がありました。これはWeb開発者やプログラミング初心者にとって、非常に高い学習コストを意味します。

しかし、A-Frameは全く異なるアプローチを取ります。HTMLの「タグ」を使って、VR空間にオブジェクトを配置していくのです。例えば、Webページに見出しを付ける際に<h1>タグを使うように、A-FrameではVR空間に赤い立方体を置きたい場合、以下のように記述するだけです。

<a-box color="red"></a-box>

この一行だけで、ブラウザ上に3Dの赤い立方体が表示されます。このシンプルさと直感性は、A-Frameが多くの開発者やクリエイターに支持される大きな理由です。

技術的には、A-FrameはJavaScriptフレームワークとして分類されます。その心臓部には、広く使われている3Dグラフィックスライブラリである「Three.js」が採用されています。Three.jsは非常に高機能ですが、その分コードが複雑になりがちです。A-Frameは、このThree.jsの複雑な部分を覆い隠し(抽象化し)、開発者がより宣言的かつ簡単に3Dシーンを構築できるように設計されています。つまり、A-FrameはThree.jsをより扱いやすくするための強力なラッパー(包むもの)と考えることができます。

さらに、A-Frameは「エンティティ・コンポーネント・システム(ECS)」という、モダンなゲーム開発でよく用いられる設計パターンを採用しています。

- エンティティ(Entity): シーン内に存在する「モノ」の入れ物です。

<a-box>や<a-sphere>のようなHTMLタグがこれにあたります。これ自体は具体的な機能を持たず、空のオブジェクトのようなものです。 - コンポーネント(Component): エンティティに「機能」や「見た目」を追加する部品です。例えば、「色」「形」「位置」「動き」「物理的な性質」などがコンポーネントとして定義されます。

<a-box color="red">のcolor="red"の部分は、色を定義するコンポーネントをエンティティに追加していることを意味します。 - システム(System): シーン全体に影響を与えるグローバルなサービスを提供します。例えば、レンダリングの制御や物理演算エンジンの管理などがシステムによって行われます。

このECSアーキテクチャにより、機能の再利用性が非常に高まり、複雑なオブジェクトやインタラクションも、コンポーネントを組み合わせることで効率的に実装できます。 開発者は必要な機能を持つコンポーネントを探してきたり、あるいはJavaScriptで自作したりすることで、無限に表現の幅を広げられるのです。

WebVRの簡単な説明

A-Frameを理解する上で欠かせないのが、その土台となっている「WebVR」という技術です。WebVRは、その名の通り「Webブラウザ上でVR体験を実現するための技術仕様(API)」です。

従来のVR体験は、専用のアプリケーションをPCやゲーム機にインストールし、VRヘッドセットを接続して初めて可能になるものがほとんどでした。これは、ユーザーにとって手間がかかるだけでなく、開発者にとってもプラットフォームごとにアプリを開発・配布する必要があるという課題がありました。

WebVRは、この問題を根本から解決します。WebVRに対応したブラウザとVRヘッドセットさえあれば、ユーザーは特定のURLにアクセスするだけで、Webサイトを閲覧するのと同じ手軽さで没入感のあるVRコンテンツを体験できます。 アプリのダウンロードやインストールは一切不要です。これは、コンテンツへのアクセス性を飛躍的に向上させ、VR体験の裾野を大きく広げるものです。

近年、このWebVRの概念はさらに進化し、「WebXR Device API」という新しい標準に統合・拡張されています。「XR」とは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった技術を包括する総称です。これにより、WebXRはVRヘッドセットだけでなく、スマートフォンのカメラを使ったAR体験など、より幅広いデバイスに対応できるようになりました。

A-Frameは、この最新のWebXR標準に準拠して開発されています。 そのため、A-Frameで作成したコンテンツは、WebXRに対応する多種多様なデバイスでシームレスに動作します。PCの画面で3Dコンテンツとして楽しむことも、スマートフォンをかざしてARオブジェクトを現実世界に表示させることも、VRヘッドセットを装着して完全に仮想世界に没入することも、基本的に同じコードベースで実現できるのです。

このように、A-FrameはWebの持つ「手軽さ」と「オープンさ」をVR開発の世界に持ち込んだ、画期的なフレームワークです。HTMLベースの直感的な記述、ECSアーキテクチャによる高い拡張性、そしてWebXRがもたらすクロスプラットフォーム対応。これらの要素が組み合わさることで、A-Frameは初心者からプロフェッショナルまで、幅広い層の開発者にとって魅力的な選択肢となっています。

A-Frameが選ばれる理由と主な特徴

数あるVR開発ツールの中で、なぜA-Frameは多くの開発者やクリエイターから注目を集めているのでしょうか。その理由は、A-Frameが持つ独自の哲学と、そこから生まれるいくつかの際立った特徴にあります。ここでは、A-Frameが選ばれる4つの主要な理由と、それぞれの特徴について詳しく掘り下げていきます。

HTMLベースで直感的に書ける

A-Frameが他のVR開発ツールと一線を画す最大の特徴は、前述の通りHTMLをベースにしていることです。これは、特にWeb開発者やプログラミングを学び始めたばかりの初心者にとって、計り知れないメリットをもたらします。

世界中の何百万人ものWeb開発者は、日々の業務でHTMLを扱っています。彼らにとって、A-Frameの学習は、全く新しいプログラミング言語や複雑な3Dモデリングソフトの操作を覚えることとは異なり、既存の知識をそのまま応用できる地続きのスキルアップとなります。<divや<img>タグでWebページのレイアウトを組むのと同じ感覚で、<a-scene>や<a-box>タグを使って3D空間を構築できるのです。

例えば、VR空間に青い球体と緑の床を配置するシーンを考えてみましょう。A-Frameでは、以下のような極めてシンプルで宣言的なコードで実現できます。

<a-scene>

<a-sphere position="0 1.25 -5" radius="1.25" color="#4CC3D9"></a-sphere>

<a-plane position="0 0 -4" rotation="-90 0 0" width="4" height="4" color="#7BC8A4"></a-plane>

</a-scene>

このコードは、何がどこに、どのような形で配置されているかを一読しただけで直感的に理解できます。positionは位置、radiusは半径、colorは色といった具合に、プロパティ名も分かりやすい英単語が使われています。このような宣言的なコーディングスタイルは、コードの可読性を高め、メンテナンスを容易にします。

さらに、この直感性は学習プロセスにおいても強力な武器となります。コードを少し変更するだけで、ブラウザ上の3Dオブジェクトがリアルタイムに変化するため、「試行錯誤の結果がすぐに視覚的にフィードバックされる」という体験は、学習意欲を大いに刺激します。 複雑なコンパイル作業やビルドプロセスを必要とせず、テキストエディタとブラウザさえあれば始められる手軽さは、創造的なアイデアを素早く形にする上で非常に重要です。

様々なデバイスやブラウザに対応

A-Frameで開発されたVR/ARコンテンツは、驚くほど幅広い環境で動作します。これはA-FrameがWeb技術の標準であるWebXRを基盤にしているためであり、「一度書けば、どこでも動く(Write once, run everywhere)」という理想を高いレベルで実現しています。

具体的に、A-Frameコンテンツは以下の主要なプラットフォームに対応しています。

| プラットフォームの種類 | 具体例 | 特徴 |

|---|---|---|

| スタンドアロンVRヘッドセット | Meta Questシリーズ, Picoシリーズ | デバイス単体で動作。ケーブルレスで没入感の高い体験が可能。 |

| PC接続型VRヘッドセット | Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift S | 高性能なPCと接続し、高品質なグラフィックスを実現。 |

| デスクトップPC/Mac | – | VRヘッドセットがなくても、マウスとキーボードで3D空間を操作可能。 |

| スマートフォン | iPhone, Androidスマートフォン | ジャイロセンサーを利用して視点を動かしたり、画面を分割して簡易的なVRゴーグルで楽しむことが可能。AR機能にも対応。 |

この強力なクロスプラットフォーム対応により、開発者は特定のデバイスやOSに縛られることなく、より多くのユーザーにコンテンツを届けることができます。例えば、企業の製品プロモーションサイトで3Dモデルを公開する場合、PCユーザーはマウスでモデルを自由に回転させて確認でき、スマートフォンユーザーはAR機能で実寸大の製品を自分の部屋に配置し、VRヘッドセットを持っているユーザーは製品を目の前にあるかのような没入感で体験できます。これらすべてを、単一のA-Frameプロジェクトで提供できるのです。

また、ブラウザ対応も非常に広範です。Chrome、Firefox、Safari、Edgeといった主要なモダンブラウザはすべてWebXRをサポートしており、A-Frameコンテンツを問題なく表示できます。 これにより、ユーザーがどのブラウザを使っているかを過度に気にする必要がありません。

豊富なコンポーネントで拡張性が高い

A-Frameの真の力は、その柔軟で強力なコンポーネントシステムにあります。基本の図形を並べるだけでは、表現できることには限界があります。しかし、A-Frameでは「コンポーネント」と呼ばれる部品を組み合わせることで、ほぼ無限に機能を拡張できます。

A-Frameには、位置や色といった基本的なプロパティを制御するコアコンポーネントが組み込まれていますが、それだけではありません。A-Frameの活発なコミュニティによって、数多くの便利なコンポーネントが開発・公開されています。これらは「A-Frame Registry」やGitHubなどで見つけることができ、自分のプロジェクトに簡単に追加できます。

例えば、以下のような高度な機能を、対応するコンポーネントを導入するだけで実装できます。

- 物理演算: オブジェクトに重力を与えたり、衝突判定を行ったりする。

- パーティクルシステム: 雪、雨、炎、煙などのエフェクトを生成する。

- 高度なアニメーション: オブジェクトを特定のパスに沿って動かしたり、複雑な動きを定義したりする。

- UIコンポーネント: VR空間内にボタンやスライダー、フォームなどのインタラクティブなUI要素を配置する。

- 3Dモデルローダー: glTFやOBJといった標準的なフォーマットの3Dモデルをシーンに読み込む。

- オーディオビジュアライザー: 音楽に合わせてオブジェクトが動いたり変形したりする。

これらのコンポーネントは、HTMLタグの属性として追加するだけで利用できるものが多く、非常に手軽です。もし必要な機能を持つコンポーネントが見つからない場合でも、心配は無用です。JavaScriptとThree.jsの知識があれば、自分だけのカスタムコンポーネントを作成できます。 これにより、プロジェクト固有の複雑なロジックや、まだ誰も作ったことのないユニークなインタラクションを実装する道が開かれます。この高い拡張性こそが、A-Frameを単なる入門者向けのツールから、プロフェッショナルの要求にも応える本格的な開発フレームワークへと昇華させているのです。

高いパフォーマンスを実現

「HTMLベースのVRなんて、パフォーマンスは大丈夫なの?」と疑問に思うかもしれません。確かに、Webブラウザという環境はネイティブアプリに比べて制約が多いのは事実です。しかし、A-Frameはパフォーマンスに関しても非常によく考えられて設計されています。

その秘密は、A-Frameが内部で利用しているThree.jsが、WebGLという低レベルなグラフィックスAPIを効率的に利用していることにあります。WebGLは、ブラウザ上でGPU(Graphics Processing Unit)のパワーを直接的に活用するための技術であり、これにより高速な3Dレンダリングが可能になります。

A-Frameは、開発者が意識しなくても済むように、舞台裏で様々なパフォーマンス最適化を自動的に行っています。例えば、以下のような最適化が挙げられます。

- ドローコールの削減: 3Dシーンのレンダリングにおいて、CPUからGPUへの描画命令(ドローコール)は大きなボトルネックになります。A-Frameは、可能な限りオブジェクトをまとめて(バッチングして)描画することで、ドローコールの回数を減らし、パフォーマンスを向上させます。

- 効率的なアップデート: シーン内のオブジェクトが変更された場合でも、シーン全体を再描画するのではなく、変更があった部分だけを効率的に更新する仕組みを持っています。

もちろん、最終的なパフォーマンスは開発者の作り方にも大きく依存します。例えば、ポリゴン数が極端に多い3Dモデルを使用したり、解像度が高すぎるテクスチャを多用したりすれば、当然ながら動作は重くなります。しかし、A-Frameは開発者がパフォーマンスチューニングを行うためのツールやベストプラクティスも提供しています。 例えば、アセット管理システム(後述)を使ってリソースを効率的に読み込んだり、A-Frame Inspector(後述)を使ってシーンのボトルネックを特定したりできます。

結論として、A-FrameはWebの制約の中で最大限のパフォーマンスを引き出すための工夫が凝らされており、多くのユースケースにおいて、滑らかで快適なVR体験を提供できるポテンシャルを持っています。

A-Frameを始めるための環境準備

A-Frameの魅力の一つは、開発を始めるための準備が非常に簡単であることです。高価なソフトウェアや複雑な開発環境のインストールは一切不要で、必要なのは普段使っているテキストエディタとWebブラウザだけです。ここでは、A-Frameプロジェクトを開始するための具体的な手順を解説します。

A-Frameライブラリの読み込み方法

A-Frameを利用するには、まずA-Frameのライブラリ(JavaScriptファイル)をHTMLファイルに読み込む必要があります。これには主に2つの方法があります。プロジェクトの規模や目的に応じて適切な方法を選びましょう。

1. CDNを利用する方法(推奨)

最も手軽で一般的な方法は、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を利用する方法です。CDNは、世界中に配置されたサーバーからファイルを高速に配信するサービスです。以下の<script>タグをHTMLファイルの<head>セクション内に一行追加するだけで、A-Frameが使えるようになります。

<script src="https://a-frame.io/releases/1.5.0/aframe.min.js"></script>

※バージョン番号(この例では1.5.0)は、A-Frame公式サイトで最新の安定版を確認して使用することをおすすめします。

この方法のメリットは、事前のダウンロードや設定が一切不要なことです。HTMLファイルを作成し、この一行を書き加えるだけで、すぐにVRコンテンツの開発をスタートできます。また、多くのユーザーが同じCDN上のファイルを利用している場合、ブラウザにキャッシュが残っている可能性があり、ページの読み込みが速くなる効果も期待できます。初心者が学習目的で始める場合や、小規模なプロジェクトでは、このCDNを利用する方法が最適です。

2. NPMを利用する方法

より本格的なWebアプリケーション開発を行う場合や、プロジェクトの依存関係をしっかりと管理したい場合は、NPM(Node Package Manager)を利用してA-Frameをインストールする方法もあります。この方法を利用するには、お使いのPCにNode.jsとNPMがインストールされている必要があります。

まず、プロジェクト用のディレクトリを作成し、ターミナル(またはコマンドプロンプト)でそのディレクトリに移動します。そして、以下のコマンドを実行してA-Frameをインストールします。

npm install a-frame

これにより、node_modulesというディレクトリが作成され、その中にA-Frameライブラリがダウンロードされます。あとは、WebpackやViteといったモジュールバンドラーを使って、プロジェクトのJavaScriptファイル内でA-Frameをインポートして利用します。

// 例: main.js

import 'a-frame';

この方法はCDNに比べてセットアップが少し複雑になりますが、バージョン管理が容易になったり、他のJavaScriptライブラリと連携させやすくなったり、ビルドプロセスに組み込んでコードを最適化したりできるといったメリットがあります。大規模なプロジェクトや、チームでの開発に適した方法と言えるでしょう。

| 読み込み方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| CDN | ・手軽で簡単(<script>タグを1行追加するだけ)・事前準備が不要 ・キャッシュによる高速化が期待できる |

・オフライン環境では開発できない ・バージョン管理が手動になる |

・初心者、学習者 ・小規模なプロジェクト ・プロトタイピング |

| NPM | ・バージョン管理が容易 ・他のライブラリとの連携がしやすい ・ビルドプロセスに組み込める |

・Node.js/NPMの環境構築が必要 ・セットアップが比較的複雑 |

・中級者以上のWeb開発者 ・大規模なプロジェクト ・チームでの開発 |

HTMLファイルの基本構造

A-Frameライブラリを読み込む準備ができたら、次はVRコンテンツの土台となるHTMLファイルを作成します。A-Frameを使用するためのHTMLファイルは、非常にシンプルな構造をしています。

以下に、A-Frameプロジェクトの最小限のテンプレートを示します。このコードをコピーして、index.htmlのような名前で保存すれば、すぐに開発を始めることができます。

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="utf-8">

<title>My First A-Frame Scene</title>

<script src="https://a-frame.io/releases/1.5.0/aframe.min.js"></script>

</head>

<body>

<a-scene>

<!-- ここにVR空間のオブジェクトを記述していきます -->

<a-box position="-1 0.5 -3" rotation="0 45 0" color="#4CC3D9"></a-box>

<a-sphere position="0 1.25 -5" radius="1.25" color="#EF2D5E"></a-sphere>

<a-cylinder position="1 0.75 -3" radius="0.5" height="1.5" color="#FFC65D"></a-cylinder>

<a-plane position="0 0 -4" rotation="-90 0 0" width="4" height="4" color="#7BC8A4"></a-plane>

<a-sky color="#ECECEC"></a-sky>

</a-scene>

</body>

</html>

この基本構造のポイントを解説します。

<!DOCTYPE html>: HTML5文書であることを宣言します。<html>: HTML文書のルート要素です。<head>: 文書の情報(メタデータ)を格納する部分です。<meta charset="utf-8">: 文字エンコーディングをUTF-8に指定します。日本語などを使う場合に文字化けを防ぐために重要です。<title>: ブラウザのタブに表示されるページのタイトルです。<script src="...">: ここでCDNからA-Frameライブラリを読み込んでいます。このscriptタグが、A-Frameを機能させるための鍵となります。

<body>: 実際にブラウザに表示されるコンテンツを記述する部分です。<a-scene>: これがA-Frameの最も重要なタグです。 このタグで囲まれた範囲が、VR空間(シーン)全体となります。レンダラー、カメラ、ライト、コントローラーの管理など、VRコンテンツに必要な基本的な要素は、この<a-scene>タグが自動的にセットアップしてくれます。開発者は、この中に表示したいオブジェクトを配置していくことに集中できます。

上記のテンプレートを保存し、Webブラウザで開いてみてください。画面上にカラフルな図形が配置された3D空間が表示されるはずです。マウスをドラッグすれば視点を動かすことができ、キーボードのW/A/S/Dキーで空間内を移動できます。

これで、あなたのA-Frame開発の旅が始まりました。次のセクションでは、この<a-scene>の中に様々なオブジェクトを配置し、操作していく具体的な方法を学んでいきましょう。

【5ステップで解説】A-Frameの基本的な使い方

環境準備が整ったら、いよいよA-Frameを使ってVRコンテンツを実際に作っていきましょう。ここでは、VR空間の作成からオブジェクトの配置、調整、背景や光の設定まで、基本的な制作フローを5つの簡単なステップに分けて解説します。各ステップのコードを試しながら進めることで、A-Frameの仕組みを体感的に理解できます。

① VR空間(シーン)を作成する

すべてのA-Frameコンテンツは、「シーン」と呼ばれるVR空間の中から始まります。このシーンを作成することが、最初のステップです。

タグの役割

前章でも触れましたが、VR空間を作成するにはHTMLの<body>タグ内に<a-scene>タグを記述します。

<body>

<a-scene>

<!-- この中にすべての3Dオブジェクトを配置します -->

</a-scene>

</body>

この<a-scene>タグは、単なる入れ物ではありません。VR体験を実現するための様々な要素を自動的にセットアップする、魔法のようなタグです。 具体的には、以下のような役割を担っています。

- レンダラーの設定: 3Dオブジェクトを2Dの画面に描画するためのレンダラーを初期化します。

- カメラの設置: ユーザーの視点となるカメラを自動的にシーン内に配置します。開発者が明示的にカメラを置かなくても、すぐに一人称視点で世界を見ることができます。

- ライトの追加: シーン内に基本的なライト(環境光と指向性ライト)を自動で追加します。これにより、配置したオブジェクトが真っ暗にならず、適切に照らされます。

- 操作の有効化: マウスやキーボード(デスクトップ)、タッチ操作やジャイロセンサー(スマートフォン)、VRコントローラー(VRヘッドセット)での視点移動や操作を可能にするための設定を自動で行います。

- VRモードへの切り替え: 画面右下にVRゴーグルのアイコンを表示し、クリックするとVRヘッドセットで体験できるフルスクリーンVRモードに切り替える機能を提供します。

このように、<a-scene>を一つ置くだけで、VRコンテンツの複雑な土台作りが完了します。開発者は、この用意された舞台の上に、創造性を発揮してオブジェクトを配置していくことに専念できるのです。

② オブジェクトを配置する

空のシーンができたので、次にその中に様々なオブジェクトを配置していきましょう。A-Frameでは、基本的な幾何学形状を「プリミティブ」と呼び、それぞれに対応するHTMLタグが用意されています。

基本的な図形(プリミティブ)の種類

A-Frameには、立方体、球、円柱など、様々なプリミティブが標準で用意されています。これらを組み合わせることで、簡単な構造物やキャラクターなどを作成できます。

| タグ | 形状 | 主な属性(プロパティ) |

|---|---|---|

<a-box> |

立方体 | width, height, depth, color |

<a-sphere> |

球体 | radius, color |

<a-cylinder> |

円柱 | radius, height, color |

<a-cone> |

円錐 | radius-bottom, radius-top, height, color |

<a-plane> |

平面 | width, height, color |

<a-torus> |

ドーナツ形 | radius, radius-tubular, color |

<a-dodecahedron> |

十二面体 | radius, color |

これらのプリミティブをシーンの中に追加してみましょう。

:立方体

最も基本的なプリミティブの一つが立方体です。width(幅)、height(高さ)、depth(奥行き)でサイズを指定できます。

<a-scene>

<a-box width="2" height="2" depth="2" color="tomato"></a-box>

</a-scene>

:球体

球体はradius(半径)で大きさを指定します。

<a-scene>

<a-sphere radius="1.5" color="skyblue"></a-sphere>

</a-scene>

:円柱

円柱はradius(半径)とheight(高さ)で形を決めます。

<a-scene>

<a-cylinder radius="0.8" height="3" color="gold"></a-cylinder>

</a-scene>

:平面

地面や壁などを作る際に便利なのが平面です。width(幅)とheight(高さ)で大きさを指定します。

<a-scene>

<a-plane width="10" height="10" color="grey"></a-plane>

</a-scene>

③ オブジェクトの位置・向き・大きさを調整する

オブジェクトを配置しただけでは、すべてのオブジェクトが原点(0, 0, 0)に重なって表示されてしまいます。それぞれのオブジェクトを意図した場所に配置し、向きや大きさを変えるには、「トランスフォーム」と呼ばれる3つの主要な属性(position, rotation, scale)を使用します。

positionで位置を指定する

position属性は、オブジェクトの中心がシーン内のどこにあるかを指定します。値は"x y z"の形式で、3つの数値をスペースで区切って指定します。A-Frameの座標系は右手座標系です。

- X軸: 左右方向(正の値が右)

- Y軸: 上下方向(正の値が上)

- Z軸: 前後方向(正の値が手前、負の値が奥)

<a-scene>

<!-- x=0, y=1, z=-5 の位置に配置 -->

<a-box position="0 1 -5" color="red"></a-box>

</a-scene>

この例では、立方体は視点の初期位置から見て、真ん中(x=0)、少し上(y=1)、5メートル奥(z=-5)に配置されます。

rotationで向き(回転)を指定する

rotation属性は、オブジェクトを各軸周りにどれだけ回転させるかを度(degree)で指定します。値は"x y z"の形式です。

<a-scene>

<!-- Y軸周りに45度、X軸周りに30度回転させる -->

<a-box position="0 1 -5" rotation="30 45 0" color="green"></a-box>

</a-scene>

この例では、立方体はY軸(縦軸)を中心に45度回転し、さらにX軸(横軸)を中心に30度傾けられます。

scaleで大きさを指定する

scale属性は、オブジェクトの大きさを各軸方向に拡大・縮小します。値は"x y z"の形式で、1 1 1が元の大きさです。

<a-scene>

<!-- Y方向(高さ)を2倍に、X方向(幅)を0.5倍にする -->

<a-box position="0 1 -5" scale="0.5 2 1" color="blue"></a-box>

</a-scene>

この例では、立方体は細長い形になります。すべての値を同じにすれば、均等に拡大・縮小できます。

これら3つの属性を組み合わせることで、オブジェクトをシーン内の自由な位置、向き、大きさで配置できます。

④ 背景を設定する

デフォルトのシーンは、シンプルな灰色の背景になっています。これを変更して、より没入感のある空間を演出しましょう。背景の設定には<a-sky>タグを使用します。

で360度画像や色を設定する方法

<a-sky>は、シーン全体を内側から包み込む巨大な球体(天球)のようなものです。この球体の内側に色や画像を貼り付けることで、シーンの背景を表現します。

単色で背景を設定する

一番簡単な方法は、color属性で色を指定することです。

<a-scene>

<a-sky color="#6EBAA7"></a-sky>

<!-- 他のオブジェクト -->

</a-scene>

360度画像で背景を設定する

よりリアルで没入感のある背景を作るには、360度パノラマ画像(エクイレクタングラー形式)を使用します。src属性に画像のURLまたはパスを指定します。

<a-scene>

<a-sky src="path/to/your/360-image.jpg"></a-sky>

<!-- 他のオブジェクト -->

</a-scene>

この一行を追加するだけで、まるでその写真の場所にいるかのような体験を作り出せます。無料の360度画像素材サイトなどで探してきた画像を使ってみるのも良いでしょう。

⑤ ライトを追加して明るさを調整する

A-Frameはデフォルトでライトを配置してくれますが、より意図した通りのライティングを行うには、自分でライトを配置する必要があります。ライトがないと、オブジェクトは色を持っていても真っ黒に見えてしまいます。ライトはシーンの雰囲気やオブジェクトの立体感を強調する上で非常に重要です。

ライトの種類と基本的な使い方

ライトは、<a-light>というエンティティにlightコンポーネントを指定して作成します。type属性でライトの種類を指定できます。

| ライトの種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| ambient | シーン全体を均一に照らす光。影はできない。 | 全体的な明るさの底上げ。真っ暗な部分をなくす。 |

| directional | 太陽光のように、一方向から平行に降り注ぐ光。影を生成できる。 | 屋外シーンの太陽光。 |

| point | 電球のように、一点から全方向に広がる光。距離によって明るさが減衰する。 | ランプ、ろうそくの炎など。 |

| spot | スポットライトのように、特定の方向を円錐状に照らす光。 | 舞台照明、懐中電灯など。 |

ライトをシーンに追加するには、以下のように記述します。

<a-scene>

<!-- 全体を薄明るくする環境光 -->

<a-light type="ambient" color="#888"></a-light>

<!-- 左上から降り注ぐ太陽光のような指向性ライト -->

<a-light type="directional" color="#FFF" intensity="0.5" position="-1 1 0"></a-light>

<!-- オブジェクトの近くに置く点光源 -->

<a-light type="point" intensity="0.75" position="2 2 2"></a-light>

<!-- オブジェクトたち -->

<a-box position="0 1 -3" color="tomato"></a-box>

</a-scene>

colorで光の色、intensityで光の強さを調整できます。directionalライトやpointライトはpositionで光源の位置を指定します。これらのライトを組み合わせることで、シーンに深みとリアリティを与えることができます。

以上5つのステップが、A-Frameでのコンテンツ制作の基本フローです。これらの知識だけでも、様々な静的なVRシーンを作成できます。次の章では、これらの基本を応用し、より動的でインタラクティブな表現を生み出すテクニックを紹介します。

【応用編】表現の幅を広げるテクニック

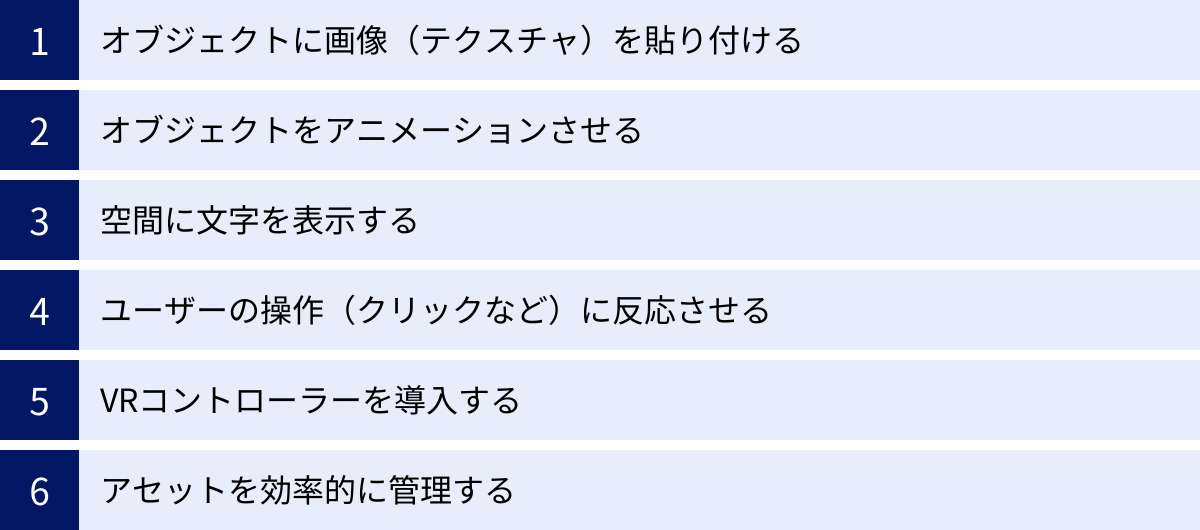

基本的なオブジェクトの配置や調整に慣れたら、次はより表現力豊かでインタラクティブなVRコンテンツ制作に挑戦してみましょう。ここでは、テクスチャの貼り付け、アニメーション、文字の表示、ユーザー操作への反応など、一歩進んだテクニックを解説します。これらの技術をマスターすることで、あなたのアイデアをより具体的に形にできます。

オブジェクトに画像(テクスチャ)を貼り付ける

単色のオブジェクトだけでは、表現に限界があります。木目の立方体、レンガの壁、キャラクターの顔など、オブジェクトの表面に画像を貼り付ける「テクスチャマッピング」は、シーンのリアリティを格段に向上させる重要なテクニックです。

A-Frameでは、プリミティブやモデルにsrc属性を指定するだけで、簡単にテクスチャを適用できます。このsrc属性には、画像ファイルへのパスまたはURLを指定します。

<a-scene>

<!-- 地面の平面に芝生の画像を貼り付ける -->

<a-plane src="textures/grass.jpg" width="20" height="20" rotation="-90 0 0"></a-plane>

<!-- 立方体に木箱の画像を貼り付ける -->

<a-box src="textures/crate.png" position="0 0.5 -3"></a-box>

</a-scene>

テクスチャを適用する際には、画像の読み込みを効率化するためにアセット管理システム(後述)を利用することが推奨されます。 また、テクスチャ画像の解像度やファイルサイズは、パフォーマンスに直接影響するため、Web用に最適化された適切なサイズの画像を使用することが重要です。一般的に、テクスチャの1辺の長さは2のべき乗(例: 512px, 1024px, 2048px)にすると、GPUでの処理効率が良くなります。

オブジェクトをアニメーションさせる

静的なシーンに生命を吹き込むのがアニメーションです。A-Frameには、<a-animation>という非常に便利なタグが用意されており、これを使うことでJavaScriptを一行も書かずに、簡単なアニメーションを実装できます。

<a-animation>は、アニメーションさせたいオブジェクトのタグ(例: <a-box>)の子要素として記述します。

<a-scene>

<a-box position="-2 1 -5" color="#4CC3D9">

<!-- Y軸を中心に360度、5秒かけて無限に回転させるアニメーション -->

<a-animation

attribute="rotation"

to="0 360 0"

dur="5000"

repeat="indefinite"

easing="linear">

</a-animation>

</a-box>

<a-sphere position="2 1 -5" color="#EF2D5E">

<!-- 上下に動く(positionのy座標が変化する)アニメーション -->

<a-animation

attribute="position"

to="2 1.5 -5"

dur="1500"

direction="alternate"

repeat="indefinite"

easing="ease-in-out">

</a-animation>

</a-sphere>

</a-scene>

<a-animation>の主な属性は以下の通りです。

attribute: アニメーションさせる属性名(position,rotation,scale,colorなど)。to: アニメーションの終了時の値。from: アニメーションの開始時の値(指定しない場合は現在の値から)。dur: アニメーションの時間(ミリ秒)。repeat: 繰り返しの回数(indefiniteで無限ループ)。direction: アニメーションの方向(alternateで行って戻ってくる動き)。easing: 動きの緩急(linearは等速、ease-in-outは始点と終点でゆっくりになる)。

より複雑なアニメーションや、複数のアニメーションを連携させたい場合は、コミュニティで開発されているaframe-animation-componentなどの拡張コンポーネントを利用するか、JavaScriptで直接オブジェクトのプロパティを制御することになります。

空間に文字を表示する

VR空間内にテキスト情報を表示したい場面は数多くあります。例えば、オブジェクトの説明、案内表示、UIのラベルなどです。A-Frameでは、<a-text>エンティティを使うことで、簡単に3Dテキストをシーンに追加できます。

<a-scene>

<a-text

value="Hello, A-Frame!"

color="black"

width="6"

position="-2.5 2 -5">

</a-text>

</a-scene>

<a-text>の主な属性は以下の通りです。

value: 表示する文字列。color: 文字の色。width: テキスト全体の幅。この幅に合わせて自動的に文字サイズが調整されます。align: 文字揃え(left,center,right)。font: 使用するフォントを指定できます。デフォルトではA-Frameに組み込まれたフォントが使われますが、Webフォントなどを指定することも可能です。

テキストは、ユーザーに情報を伝えるための強力な手段です。適切に配置することで、VR体験をより分かりやすく、豊かなものにできます。

ユーザーの操作(クリックなど)に反応させる

インタラクティブなコンテンツの第一歩は、ユーザーの操作に何らかの反応を返すことです。A-Frameでは、視線やコントローラーによる「クリック(トリガー)」イベントを簡単に扱う仕組みが用意されています。

まず、ユーザーの視点の先にカーソルを表示させるために、カメラにcursorコンポーネントを追加します。<a-camera>を明示的にシーンに追加し、その中に<a-cursor>を配置するのが一般的です。

<a-scene>

<!-- カメラとカーソルを設定 -->

<a-camera>

<a-cursor></a-cursor>

</a-camera>

<!-- クリックに反応させたいオブジェクト -->

<a-box id="my-box" position="0 1 -3" color="blue"></a-box>

<script>

// JavaScriptでイベントを処理

var box = document.querySelector('#my-box');

box.addEventListener('click', function () {

// クリックされたら色をランダムに変える

this.setAttribute('color', `#${Math.floor(Math.random()*16777215).toString(16)}`);

});

</script>

</a-scene>

この例では、まず<a-camera>の中に<a-cursor>を設置しています。これにより、画面中央にリング状のカーソルが表示され、オブジェクトに視線を合わせるとカーソルが反応します。

次に、JavaScriptを使ってクリックイベントを処理しています。document.querySelectorで操作したいオブジェクト(id="my-box"を付けた立方体)を取得し、addEventListenerでclickイベントを待ち受けます。ユーザーがカーソルを立方体に合わせてクリック(または画面をタップ)すると、指定した関数が実行され、setAttributeを使って立方体のcolor属性がランダムな色に変更されます。

このように、Web開発でおなじみのDOM操作やイベントリスナーの知識を、VR空間内のオブジェクトに対しても同様に適用できるのがA-Frameの大きな利点です。

VRコントローラーを導入する

より没入感の高いインタラクションを実現するには、VRヘッドセットに付属するハンドコントローラーへの対応が不可欠です。A-Frameには、主要なVRコントローラーを簡単に扱えるようにするためのコンポーネントが用意されています。

例えば、laser-controlsコンポーネントを使えば、コントローラーからレーザーポインターを伸ばし、遠くのオブジェクトを指し示して操作することが可能になります。

<a-scene>

<!-- 左手用コントローラー -->

<a-entity laser-controls="hand: left"></a-entity>

<!-- 右手用コントローラー -->

<a-entity laser-controls="hand: right"></a-entity>

<!-- 他のオブジェクト -->

</a-scene>

この数行を追加するだけで、VRモードで体験した際に、自分の手の位置にコントローラーの3Dモデルが表示され、トリガーを引くと指し示したオブジェクトに対してclickイベントが発火するようになります。hand-controlsを使えば、よりリアルな手のモデルを表示し、指の動きをトラッキングすることも可能です。

コントローラーのボタン入力(triggerdown, gripdownなど)に応じて異なるアクションを割り当てることで、物を掴む、投げる、メニューを開くといった、より高度なインタラクションを実装できます。

アセットを効率的に管理する

シーンが複雑になり、使用する画像(テクスチャ)や3Dモデル、音声ファイルが増えてくると、それらのリソース(アセット)の読み込み時間がパフォーマンスのボトルネックになります。ユーザーがVR体験を始めるまでに長い時間待たされるのは避けたいところです。

そこで重要になるのが、アセット管理システム<a-assets>です。<a-assets>タグ内に使用するリソースをあらかじめ定義しておくことで、A-Frameはシーンのレンダリングが始まる前にこれらのファイルをプリロード(事前読み込み)し、キャッシュします。

<a-scene>

<a-assets>

<!-- 画像アセット -->

<img id="wood-texture" src="textures/wood.jpg">

<img id="sky-image" src="textures/sky.jpg">

<!-- 3Dモデルアセット -->

<a-asset-item id="tree-model" src="models/tree.gltf"></a-asset-item>

<!-- 音声アセット -->

<audio id="click-sound" src="sounds/click.mp3"></audio>

</a-assets>

<!-- アセットを利用するオブジェクト -->

<a-box src="#wood-texture" position="0 1 -3"></a-box>

<a-sky src="#sky-image"></a-sky>

<a-entity gltf-model="#tree-model" position="-3 0 -4"></a-entity>

</a-scene>

<a-assets>内に<img>, <a-asset-item>, <audio>などのタグでアセットを定義し、それぞれにidを付けます。そして、シーン内のオブジェクトからは、src="#wood-texture"のように、#に続けてidを指定してアセットを参照します。

この仕組みにより、同じテクスチャを複数のオブジェクトで使い回す際も、ファイルは一度しか読み込まれないため、効率的です。本格的なコンテンツを開発する際には、<a-assets>の活用は必須のテクニックと言えるでしょう。

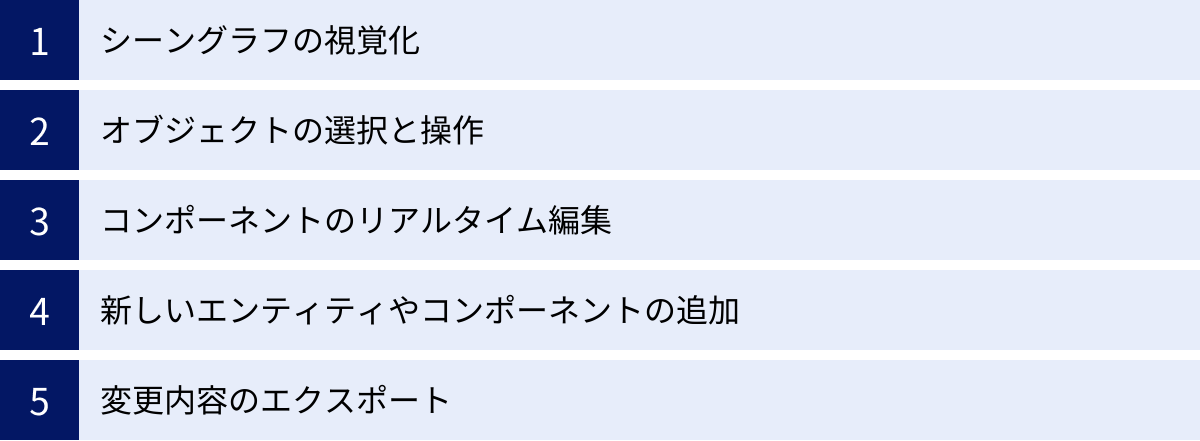

開発を効率化する便利なツール

A-Frameでの開発プロセスは非常にシンプルですが、より効率的に、そして快適に作業を進めるための強力なツールが存在します。特に、シーンのデバッグやリアルタイムでのデザイン調整に欠かせないのが「A-Frame Inspector」です。このツールを使いこなすことで、開発速度を大幅に向上させることができます。

A-Frame Inspectorを使ったデバッグ方法

A-Frame Inspectorは、実行中のA-Frameシーンを視覚的に調査し、その場で編集できる公式のデバッグツールです。Web開発者がブラウザの「開発者ツール」を使ってHTMLやCSSをリアルタイムに編集するのと同じような感覚で、VR空間内のオブジェクトを直接操作できます。

A-Frame Inspectorの起動方法

A-Frameで作成したページをブラウザで表示しているときに、キーボードで以下のショートカットキーを押すだけでInspectorが起動します。

- Windows / Linux:

Ctrl+Alt+i - Mac:

Ctrl+Option+i

このキーを押すと、画面が2つに分割されます。左側には現在のシーンが、右側にはシーンの階層構造(シーングラフ)や、選択したオブジェクトのプロパティ(コンポーネント)を編集するためのパネルが表示されます。

A-Frame Inspectorでできること

Inspectorは、開発とデバッグのサイクルを劇的に短縮する多くの機能を備えています。

- シーングラフの視覚化:

シーン内に存在するすべてのエンティティ(オブジェクト)が、<a-scene>を頂点とするツリー構造で表示されます。これにより、親子関係やオブジェクトの構成を一目で把握できます。リストからエンティティをクリックすれば、シーン内でそのオブジェクトがハイライトされ、簡単に見つけることができます。 - オブジェクトの選択と操作:

左側のシーンビューでオブジェクトを直接クリックして選択できます。選択すると、移動・回転・拡大縮小を行うためのギズモ(操作ハンドル)が表示され、マウスを使って直感的にオブジェクトのトランスフォーム(位置、向き、大きさ)を調整できます。 - コンポーネントのリアルタイム編集:

Inspectorの最も強力な機能の一つが、このリアルタイム編集です。 右側のパネルには、選択したオブジェクトにアタッチされているすべてのコンポーネントとそのプロパティ(属性値)が表示されます。例えば、<a-box>を選択すれば、geometryコンポーネントのwidthやheight、materialコンポーネントのcolorやopacityといった値を、入力フィールドやスライダーで直接変更できます。変更は即座に左側のシーンビューに反映されるため、「この箱の色を少し変えたい」「もう少しだけ右に動かしたい」といった細かな調整を、コードを編集してブラウザをリロードするという手間なしに、試行錯誤しながら行えます。 - 新しいエンティティやコンポーネントの追加:

シーンに新しいオブジェクトを追加したり、既存のオブジェクトに新たなコンポーネントを追加したりすることもInspector上で行えます。これにより、プロトタイピングの速度が飛躍的に向上します。「ここに光源を追加したらどう見えるか」「このオブジェクトに物理演算を追加してみよう」といった実験をその場で手軽に試せます。 - 変更内容のエクスポート:

Inspector上で行った変更は、あくまでブラウザのメモリ上の一時的なものです。リロードすれば元の状態に戻ってしまいます。しかし、気に入ったレイアウトや設定が見つかった場合、その状態をHTMLとしてコピーまたはファイルにエクスポートする機能があります。 これにより、Inspectorでの調整結果を簡単に自分のソースコードに反映させることができます。

A-Frame Inspectorは、初心者にとってはA-Frameの仕組みを視覚的に理解するための学習ツールとして、経験豊富な開発者にとってはデバッグとイテレーション(反復改善)を高速化するための強力な生産性向上ツールとして機能します。A-Frameでの開発を始めたら、まずはこのInspectorを起動して、自分のシーンを色々と「いじってみる」ことから始めることを強くお勧めします。

学習に役立つ情報源(リソース)

A-Frameは非常に活発なオープンソースプロジェクトであり、学習者のための豊富な情報源が公式に提供されています。開発中に行き詰まったときや、新しい技術を学びたいときに、どこを参照すれば良いかを知っておくことは非常に重要です。ここでは、A-Frameをマスターするための必見のリソースを紹介します。

公式サイト・ドキュメント

すべての情報の出発点となるのが、A-Frameの公式サイト(aframe.io)です。 このサイトは単なる紹介ページではなく、学習と開発に必要な情報が集約されたポータルとなっています。ブックマークして、いつでも参照できるようにしておきましょう。

参照:A-Frame 公式サイト

公式サイトの中でも特に重要なのが「Docs(ドキュメント)」セクションです。このドキュメントは非常に丁寧に整備されており、以下のような構成になっています。

- Introduction(導入):

A-Frameの哲学、エンティティ・コンポーネント・システム(ECS)の概念、基本的な使い方など、A-Frameを始める上で必要な基礎知識がまとめられています。初めてA-Frameに触れる方は、まずここから読み進めるのがおすすめです。 - Primitives(プリミティブ):

<a-box>,<a-sphere>など、標準で用意されているすべてのプリミティブタグの一覧です。各プリミティブがどのような属性(プロパティ)を持っているか、デフォルト値は何か、といった詳細な仕様を確認できます。 - Components(コンポーネント):

A-Frameの心臓部であるコンポーネントに関する詳細なリファレンスです。position,rotationといった基本的なものから、light,sound,gltf-modelといった高度なものまで、コアコンポーネントの全リストが網羅されています。各コンポーネントが持つプロパティとその役割、使用例などが詳しく解説されており、開発中最も頻繁に参照することになるセクションです。 - API:

より深くA-Frameをカスタマイズしたい上級者向けのセクションです。シーンの挙動をJavaScriptから直接制御する方法や、カスタムコンポーネントやシェーダーの作成方法などが解説されています。

公式ドキュメントは、最も正確で最新の情報源です。何か疑問に思ったことや、特定の機能の仕様を確認したい場合は、まず公式ドキュメントを参照する習慣をつけることが、効率的な問題解決への近道となります。

公式サンプル集(Examples)

文章のドキュメントを読むだけでは、具体的な実装方法がイメージしにくいこともあります。そんなときに非常に役立つのが、公式サイト内にある「Examples(サンプル集)」セクションです。

参照:A-Frame 公式サイト Examples

ここには、「Hello, World」のようなごく基本的なサンプルから、アニメーション、物理演算、VRコントローラーの活用、オーディオビジュアライザー、さらには簡単なゲームに至るまで、A-Frameの様々な機能を使った膨大な数の実例が公開されています。

これらのサンプルの最大の価値は、すべてのソースコードをその場で見ることができる点です。「この表現はどうやって実装しているんだろう?」と思ったら、サンプルのページで「View Source」をクリックするだけで、完全なHTMLとJavaScriptのコードを確認できます。

効果的な学習法は、興味を持ったサンプルのコードをコピーし、自分の環境で動かしてみることです。 そして、そのコードの値を少しずつ変えてみて、挙動がどのように変化するかを観察します。このプロセスを通じて、各コンポーネントやプロパティが実際にどのように機能するのかを、体験的に理解することができます。サンプル集は、アイデアの宝庫であり、実践的なコーディングスキルを身につけるための最高の実践教材と言えるでしょう。

公式コミュニティ(Slack, GitHub)

ドキュメントを読んでも、サンプルを見ても解決しない問題に直面することもあります。そんなときは、一人で悩まずにコミュニティの力を借りましょう。A-Frameには、世界中の開発者が集まる活発なコミュニティが存在します。

- 公式Slackチャンネル:

A-Frameの公式Slackは、開発者同士がリアルタイムに情報交換を行うための中心的な場所です。初心者向けの質問チャンネル(#questions)から、特定のトピック(コンポーネント開発、パフォーマンスなど)について議論する専門的なチャンネルまで、様々な部屋が用意されています。開発中に発生したエラーで困っているときや、実装方法についてアドバイスが欲しいときに質問を投稿すると、開発チームのメンバーや経験豊富なコミュニティのメンバーが親切に回答してくれることがよくあります。英語でのコミュニケーションが基本となりますが、翻訳ツールを使いながらでも参加する価値は十分にあります。 - GitHubリポジトリ:

A-Frameはオープンソースプロジェクトであり、そのすべてのソースコードはGitHub上で公開されています。GitHubは、単にコードを保管する場所ではありません。- Issues(イシュー): バグの報告や、新しい機能の提案を行う場所です。もしA-Frame自体に不具合と思われる挙動を見つけた場合は、ここで報告することでプロジェクトに貢献できます。また、他のユーザーが報告したイシューを検索することで、自分が遭遇している問題が既知のバグかどうかを確認することもできます。

- Pull Requests(プルリクエスト): 開発者がA-Frame本体のコード修正や機能追加を提案する場所です。A-Frameがどのように進化しているか、その最前線を見ることができます。

- Discussions: より自由な議論やアイデアの共有を行うためのフォーラムです。

これらのコミュニティは、技術的な問題を解決するためだけでなく、最新の情報を得たり、他の開発者がどのようなものを作っているのかを知ることで新たなインスピレーションを得たりするための貴重な場です。積極的に活用することで、A-Frameの学習と開発をさらに加速させることができるでしょう。

まとめ

この記事では、HTMLで手軽にVRコンテンツを開発できる画期的なフレームワーク「A-Frame」について、その基本概念から具体的な使い方、応用テクニック、そして学習に役立つリソースまでを包括的に解説しました。

最後に、本記事の要点を振り返ります。

- A-FrameはHTMLでVRが作れるフレームワーク: A-Frameの最大の特徴は、

<a-box>や<a-sphere>といったHTMLタグのような直感的な記述で3D/VR空間を構築できる点です。これにより、Web開発者やプログラミング初心者がVR開発を始める際のハードルを劇的に下げています。 - WebXR準拠でクロスプラットフォーム対応: A-FrameはWebXR標準を基盤としており、PC、スマートフォン、各種VRヘッドセットなど、非常に幅広いデバイスで動作するコンテンツを単一のコードで開発できます。

- コンポーネントによる高い拡張性: エンティティ・コンポーネント・システム(ECS)アーキテクチャを採用しており、豊富な公式・コミュニティ製コンポーネントを組み合わせることで、物理演算やアニメーションといった高度な機能を簡単に追加できます。また、JavaScriptで独自のコンポーネントを作成することも可能です。

- 簡単な5ステップで始められる:

<a-scene>でVR空間を作成する。<a-box>などのプリミティブでオブジェクトを配置する。position,rotation,scaleでオブジェクトを調整する。<a-sky>で背景を設定する。<a-light>で光を調整する。

この基本的な流れを覚えるだけで、誰でも静的なVRシーンを制作できます。

- 応用テクニックで表現が広がる: テクスチャの貼り付け、アニメーション、3Dテキストの表示、ユーザー操作への反応といった応用技術を学ぶことで、静的なシーンから動的でインタラクティブな体験へとコンテンツを進化させられます。

- 便利なツールと豊富なリソース:

Ctrl + Alt + iで起動する「A-Frame Inspector」は、開発とデバッグを強力にサポートします。また、公式サイトのドキュメント、サンプル集、Slackコミュニティといった充実したリソースを活用することで、学習を効率的に進めることができます。

A-Frameは、VRという最先端の技術を、Webというオープンで誰もがアクセスできるプラットフォーム上に解放しました。もはやVRコンテンツ制作は、一部の専門家だけのものではありません。あなたのアイデアと、ほんの少しのHTMLの知識があれば、今日からでも新しい世界を創造するクリエイターになることができます。

この記事が、あなたがA-Frameの世界へ第一歩を踏み出すための、信頼できるガイドとなれば幸いです。まずはテキストエディタを開き、<a-scene>と打ち込むことから始めてみましょう。そこから広がる無限の可能性が、あなたを待っています。