現代のビジネスにおいて、クラウドコンピューティングはITインフラの根幹をなす技術として、その重要性を増し続けています。膨大なデータを処理し、革新的なアプリケーションを迅速に開発・展開するためには、柔軟でスケーラブル、かつ高性能なクラウド環境が不可欠です。

数あるクラウドサービスの中でも、Googleが提供する「Google Cloud」は、その卓越したデータ分析能力、最先端のAI・機械学習技術、そして世界最高水準のネットワークインフラを武器に、多くの企業や開発者から注目を集めています。

しかし、「Google Cloudって具体的に何ができるの?」「よく聞くAWSやAzureとは何が違うの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、Google Cloudの基本的な概念から、具体的な活用例、主要サービス、料金体系、そして他の主要クラウドサービスとの比較まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これからクラウド活用を始めたい初心者の方から、すでに他のクラウドを利用していてGoogle Cloudとの違いを知りたい方まで、幅広く役立つ情報を提供します。

目次

Google Cloudとは

まずはじめに、「Google Cloud」がどのようなサービスなのか、その全体像と基本的な概念を理解することから始めましょう。しばしば「GCP」という言葉と混同されがちですが、その違いについても明確に解説します。

Googleが提供するクラウドコンピューティングサービス

Google Cloudとは、Googleが自社の検索エンジンやYouTube、Gmailといった巨大なグローバルサービスを支えるために構築・運用してきた、堅牢かつ高性能なインフラストラクチャーと最先端技術を、企業や個人開発者向けに提供するクラウドコンピューティングサービスの総称です。

そもそもクラウドコンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーク、ソフトウェア、分析、AIといったコンピューティングサービスを、インターネット経由で利用する仕組みのことを指します。従来のように自社で物理的なサーバーやネットワーク機器を保有・管理する(オンプレミス)のではなく、必要なリソースを必要な時に必要なだけ、サービスとして利用できるのが最大の特徴です。

このクラウドコンピューティングサービスは、提供されるリソースの階層によって、主に以下の3種類に分類されます。

- IaaS (Infrastructure as a Service):

サーバーの仮想マシン、ストレージ、ネットワークといった、ITインフラの根幹となる部分をサービスとして提供します。ユーザーはOS以上のレイヤーを自由に選択・構築でき、最も自由度の高いクラウド利用形態です。Google Cloudでは「Google Compute Engine」などがこれに該当します。 - PaaS (Platform as a Service):

アプリケーションを開発・実行するためのプラットフォーム(OS、ミドルウェア、データベースなど)をサービスとして提供します。ユーザーはインフラの管理を意識することなく、アプリケーションコードの開発に集中できます。Google Cloudでは「Google App Engine」などが代表例です。 - SaaS (Software as a Service):

ソフトウェアそのものをサービスとして提供します。ユーザーはWebブラウザなどからすぐに利用でき、インストールやアップデートの管理は不要です。Googleが提供する「Google Workspace(旧G Suite)」などがこれにあたります。

Google Cloudは、これらIaaS、PaaSを中心とした非常に幅広いサービス群を提供しており、ユーザーは自社のニーズに合わせて最適なサービスを組み合わせて利用できます。単なるインフラの提供に留まらず、ビッグデータ解析、AI・機械学習、コンテナ技術、サーバーレスコンピューティングといった、現代のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するための強力なツールが揃っている点が、Google Cloudの大きな魅力と言えるでしょう。

GCP(Google Cloud Platform)との違い

Google Cloudについて調べていると、「GCP」あるいは「Google Cloud Platform」という言葉を目にすることがよくあります。この2つの言葉の関係性を理解することは、Google Cloudの全体像を掴む上で非常に重要です。

結論から言うと、現在では「Google Cloud」が公式なブランド名であり、「GCP」はその中に含まれるインフラ関連サービス群を指す旧称、あるいは通称として使われることが多くなっています。

もともと、Googleが提供するIaaSやPaaSなどのクラウドインフラサービス群は「Google Cloud Platform(GCP)」という名称で提供されていました。しかし、Googleはその後、法人向けのコラボレーションツールである「G社 Suite」を「Google Workspace」へとリブランディングし、これらを含む法人向けソリューション全体を「Google Cloud」という統一ブランドに統合しました。

この背景を時系列で整理すると、以下のようになります。

- 過去:

- インフラサービス群 → Google Cloud Platform (GCP)

- グループウェア → G Suite

- 現在:

- 法人向けソリューション全体のブランド → Google Cloud

- Google Cloud に含まれるインフラサービス群 → (旧称として)GCP

- Google Cloud に含まれるグループウェア → Google Workspace

つまり、現在の「Google Cloud」は、かつての「GCP」が提供していたインフラサービス群に加えて、Google Workspace、Google Maps Platform、Chrome Enterprise、さらにはAndroid Enterpriseといった、Googleが提供する多岐にわたる法人向けサービスやAPIを包括する、より広範な概念となっています。

ただし、長年の慣習から、開発者やインフラエンジニアの間では、今でもインフラ系のサービス群を指して「GCP」という言葉が使われることも少なくありません。文脈によってどちらを指しているかを判断する必要がありますが、基本的には「Google Cloud」が正式名称であり、GCPはその中核をなすサービス群であると理解しておけば問題ないでしょう。

この記事では、公式名称である「Google Cloud」を基本としつつ、インフラサービス群を指す文脈では、分かりやすさを優先して「GCP」という通称に触れることもあります。重要なのは、Google Cloudが単なるサーバー貸しサービスではなく、ビジネスのあらゆる側面をサポートする統合的なクラウドソリューションであるという点を認識することです。

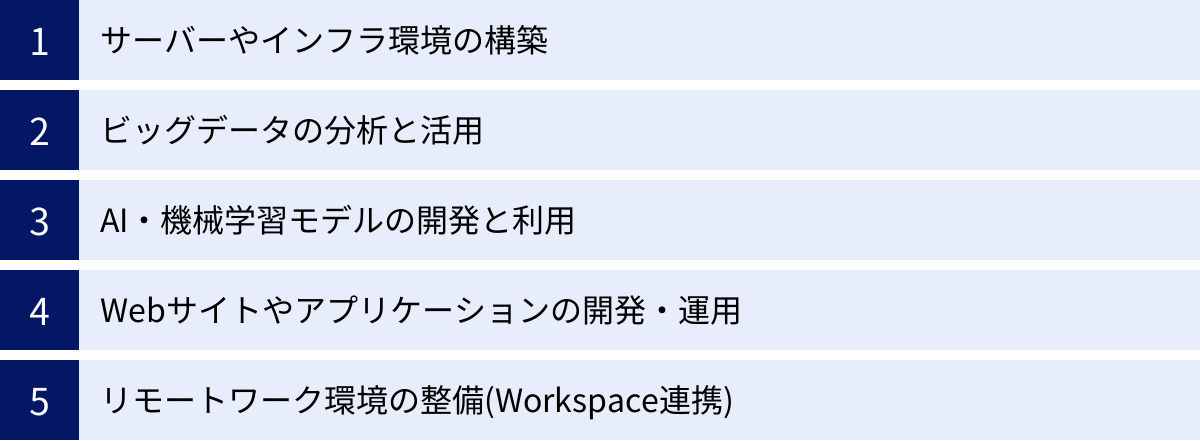

Google Cloudでできること

Google CloudがGoogleの技術を結集した強力なクラウドサービスであることは分かりましたが、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか。ここでは、代表的な5つの活用シーンを挙げ、それぞれについて詳しく解説します。

サーバーやインフラ環境の構築

Google Cloudの最も基本的な活用法は、仮想的なサーバーやストレージ、ネットワークといったITインフラ環境をクラウド上に構築することです。 これはIaaS(Infrastructure as a Service)と呼ばれる利用形態で、自社で物理サーバーを管理するオンプレミス環境の代替として、あるいは拡張として広く利用されています。

主力サービスである「Google Compute Engine (GCE)」を使えば、わずか数分で、希望するスペック(CPU、メモリ、ディスクサイズなど)の仮想サーバー(VMインスタンス)を立ち上げられます。OSもLinuxの各種ディストリビューションやWindows Serverなど、幅広い選択肢から選ぶことが可能です。

オンプレミス環境と比較した場合、Google Cloudでインフラを構築するメリットは計り知れません。

- 迅速なプロビジョニング: 物理サーバーの購入や設置には数週間から数ヶ月かかることもありますが、クラウドなら数クリック、数分で必要なリソースを確保できます。

- スケーラビリティ: アクセス数の増減に合わせて、サーバーの台数やスペックを柔軟に変更できます。例えば、ECサイトで大規模なセールを行う際、一時的にサーバーを増強し、セール終了後には元の規模に戻すといった運用が簡単に行えます。これにより、機会損失を防ぎつつ、コストを最適化できます。

- 高可用性と耐障害性: Google Cloudのデータセンターは世界中の複数のリージョン(地域)やゾーン(データセンターの集合体)に分散配置されています。複数のゾーンにシステムを分散配置することで、あるデータセンターで障害が発生しても、他のゾーンでサービスを継続させることが可能です。また、「ライブマイグレーション」という特徴的な機能により、ハードウェアのメンテナンス時にも仮想サーバーを停止させることなく、別のホストマシンに移動させることができます。

- コスト削減: 物理サーバーの購入費用やデータセンターの賃料、電気代、運用管理にかかる人件費といった初期投資(CAPEX)や維持コスト(OPEX)を大幅に削減できます。利用した分だけ支払う従量課金制が基本であるため、無駄な投資を抑えられます。

【具体例:Webサービスのインフラ構築】

あるスタートアップ企業が新しいWebサービスを立ち上げるケースを考えてみましょう。最初はユーザー数が少ないため、最小構成の仮想サーバー1台でサービスを開始します。サービスがメディアで取り上げられ、アクセスが急増した際には、「マネージドインスタンスグループ」という機能を使って、トラフィックに応じて自動的にサーバー台数を増減させる(オートスケーリング)設定をしておきます。これにより、ユーザーは快適にサービスを利用でき、企業側はサーバーダウンのリスクと過剰なインフラコストを回避できます。

ビッグデータの分析と活用

Google Cloudが他のクラウドサービスと比較して特に優れているのが、ビッグデータの分析と活用分野です。 Googleは検索エンジンや広告プラットフォームで日々生成されるペタバイト級のデータを処理・分析する技術を長年培ってきました。そのノウハウが惜しみなく投入されているのが、Google Cloudのデータ分析関連サービスです。

その中核をなすのが、サーバーレス・データウェアハウス(DWH)である「BigQuery」です。データウェアハウスとは、様々なソースから収集した大量のデータを、分析しやすいように整理・保管しておくためのデータベースのことです。

従来のDWHは、自前で構築・運用するには非常に高価で専門的な知識が必要でした。しかし、BigQueryはサーバーの管理が一切不要な「サーバーレス」アーキテクチャを採用しており、インフラのことを気にせずに、SQLライクなクエリを実行するだけで、テラバイト(TB)やペタバイト(PB)級のデータであっても、わずか数秒から数十秒で分析結果を返すことができます。

BigQueryを活用することで、企業は以下のようなことを実現できます。

- リアルタイムな意思決定: Webサイトのアクセスログ、IoTデバイスから送られてくるセンサーデータ、販売時点情報管理(POS)データなどをリアルタイムでBigQueryに取り込み、分析することで、顧客の行動や市場のトレンドを即座に把握し、迅速な意思決定につなげられます。

- 部門横断的なデータ活用: これまで各部門のシステムに散在していた(サイロ化していた)データをBigQueryに集約することで、全社的な視点でのデータ分析が可能になります。マーケティング、営業、開発、経営企画といった異なる部門が同じデータを見て議論できるようになり、データドリブンな文化の醸成を促進します。

- 高度な予測分析: BigQueryには「BigQuery ML」という機能が組み込まれており、SQLの知識だけで機械学習モデルを作成し、将来の需要予測や顧客の離反予測などを行うことも可能です。

【具体例:小売業における顧客分析】

ある大手小売チェーンでは、全国の店舗から集まるPOSデータ、自社ECサイトの購買履歴、会員アプリの利用ログなど、膨大なデータをBigQAieryに統合しています。これにより、「どの地域のどの店舗で、どのような属性の顧客が、どの商品を一緒に購入する傾向があるか」といった複雑な分析を瞬時に行い、各店舗の品揃えの最適化や、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズドクーポンの配信といった高度なマーケティング施策を実現しています。

AI・機械学習モデルの開発と利用

ビッグデータ分析と並んで、Google Cloudのもう一つの大きな強みが、AI(人工知能)・機械学習(ML)の分野です。 Googleは、Google翻訳、Googleフォトの画像認識、Googleアシスタントの音声認識など、世界最先端のAI技術を自社サービスで実用化しており、その技術基盤を「Vertex AI」や「Cloud AutoML」といったサービスを通じて提供しています。

Google CloudのAI/MLサービスを利用することで、専門のデータサイエンティストがいない企業でも、AIの力をビジネスに活用することが可能になります。

- 事前学習済みAPIの利用: Googleが高度なモデルをあらかじめ学習させたAPIを呼び出すだけで、画像認識(Vision AI)、音声認識(Speech-to-Text)、自然言語処理(Natural Language AI)、翻訳(Translation AI)といった高度なAI機能を自社のアプリケーションに簡単に組み込めます。

- カスタムモデルの自動開発(AutoML): 自社独自のデータ(例えば、製品の不良品画像や、専門用語を含むテキストなど)を使って、独自の高精度な機械学習モデルを構築したい場合、「Cloud AutoML」が非常に強力です。プログラミングや複雑なアルゴリズムの知識がなくても、GUIベースの簡単な操作で、データセットをアップロードするだけで、Googleの最先端技術を用いたカスタムモデルを自動で構築・評価・デプロイできます。

- 統合的なMLプラットフォーム(Vertex AI): データサイエンティストやMLエンジニア向けには、「Vertex AI」という統合プラットフォームが用意されています。データの準備からモデルのトレーニング、評価、デプロイ、そして運用(MLOps)まで、機械学習プロジェクトのライフサイクル全体を単一のプラットフォームで効率的に管理できます。

【具体例:製造業における外観検査の自動化】

ある自動車部品メーカーでは、製造ラインで完成した部品の微細な傷や歪みを、これまで熟練の作業員が目視で検査していました。このプロセスにGoogle Cloudの「Vision AI」と「AutoML Vision」を導入。良品と不良品の画像を大量に学習させたカスタム画像認識モデルを開発し、カメラで撮影した部品の画像をリアルタイムで判定させるシステムを構築しました。これにより、検査の精度と速度が向上し、人的ミスも削減。熟練作業員はより高度な品質改善業務に集中できるようになりました。

Webサイトやアプリケーションの開発・運用

Google Cloudは、モダンなWebサイトやアプリケーションを迅速に開発し、安定して運用するための環境も充実しています。特に、コンテナ技術やサーバーレスコンピューティングといった、現代的な開発手法を強力にサポートしている点が特徴です。

- PaaSによる高速開発(Google App Engine):

「Google App Engine (GAE)」は、サーバーやOSの管理をGoogleに任せ、開発者がアプリケーションのコード記述に集中できるPaaS環境です。インフラのプロビジョニングやスケーリング、バージョニングなどが自動化されており、プロトタイプの迅速な構築や、小規模から中規模のWebアプリケーションの運用に適しています。 - コンテナオーケストレーションのデファクトスタンダード(Google Kubernetes Engine):

「コンテナ」は、アプリケーションをその依存関係(ライブラリなど)ごとパッケージ化する技術で、どんな環境でも同じように動作させられるため、開発から本番環境への移行をスムーズにします。このコンテナを大量に管理・運用する(オーケストレーション)ためのツールとして、事実上の業界標準(デファクトスタンダード)となっているのが「Kubernetes」です。

Googleは、このKubernetesの元々の開発元であり、その知見を活かして提供されているマネージドサービスが「Google Kubernetes Engine (GKE)」です。 GKEを利用することで、Kubernetesクラスタの構築や運用の複雑な部分をGoogleに任せることができ、開発者はアプリケーションのコンテナ化とデプロイに専念できます。マイクロサービスアーキテクチャのような複雑なシステムを、高い信頼性とスケーラビリティで運用するのに最適です。 - サーバーレスコンピューティング(Cloud Functions, Cloud Run):

「Cloud Functions」や「Cloud Run」といったサービスを利用すれば、サーバーを一切意識することなく、コード(関数)やコンテナをデプロイできます。リクエストがあった時だけコードが実行され、その実行時間に対してのみ課金されるため、非常にコスト効率が高いのが特徴です。APIのバックエンドや、特定のイベント(例:ファイルがアップロードされたら処理を実行する)をトリガーにした処理の実装などに適しています。

リモートワーク環境の整備(Google Workspaceとの連携)

Google Cloudの活用は、ITインフラやアプリケーション開発に留まりません。Gmail、Googleドライブ、Googleカレンダー、Google Meetといったコラボレーションツール群である「Google Workspace」とシームレスに連携させることで、安全で生産性の高いリモートワーク環境を構築できます。

多くの企業がすでにGoogle Workspaceを導入していますが、その基盤システムや業務アプリケーションをGoogle Cloud上で稼働させることで、以下のような相乗効果が生まれます。

- 統一されたID管理: Google Workspaceのユーザーアカウントを、Google Cloud上のシステムへのアクセス権限管理にそのまま利用できます。従業員はいつものGoogleアカウントでログインするだけで、必要な業務システムにシングルサインオン(SSO)でき、利便性が向上します。管理者はアカウント管理を一元化でき、運用負荷が軽減されます。

- ゼロトラストセキュリティの実現: Google Cloudは、「BeyondCorp」というGoogle社内で実践されてきたゼロトラストセキュリティモデルを製品化したソリューションを提供しています。これは、従来の「社内ネットワークは安全、社外は危険」という境界型防御モデルではなく、「いかなるアクセスも信用しない(ゼロトラスト)」という考え方に基づき、ユーザーとデバイスを常に検証し、コンテキストに応じたアクセス制御を行うものです。これにより、従業員がどこからでも(自宅、出張先など)、安全に社内リソースにアクセスできる環境を構築できます。

- 生産性の向上: 例えば、Googleドライブに保存されたファイルをトリガーにCloud Functionsを起動して自動処理を行ったり、BigQueryの分析結果をGoogleスプレッドシートに直接出力してレポートを作成したりと、Google WorkspaceとGoogle Cloudの各サービスを連携させることで、日常業務の自動化や効率化を図ることが可能です。

このように、Google Cloudはインフラからアプリケーション、そして働き方そのものまで、企業のDXを包括的に支援する多様な能力を備えています。

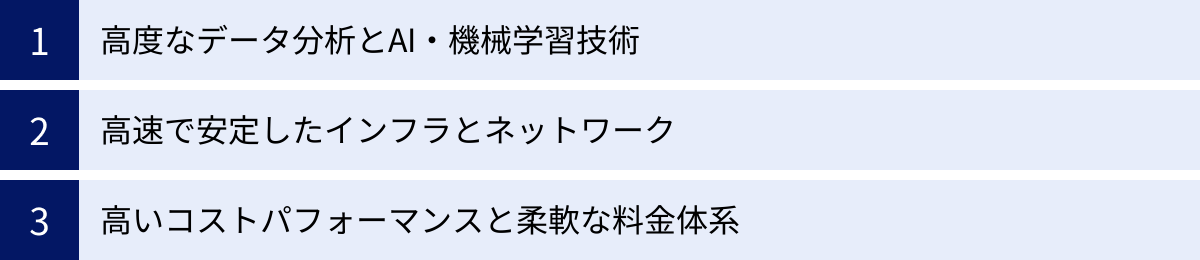

Google Cloudの3つの主な特徴

Google Cloudが提供する多彩な機能の背景には、他のクラウドサービスとは一線を画す、いくつかの際立った特徴があります。ここでは、Google Cloudを理解する上で特に重要な3つの特徴を深掘りして解説します。

① 高度なデータ分析とAI・機械学習技術

Google Cloudの最大の特徴であり、競合に対する最も強力な差別化要因は、その卓越したデータ分析能力と、誰もが利用しやすい形で提供される最先端のAI・機械学習技術です。

前述の通り、Googleは創業以来、世界中の情報を整理し、人々がアクセスできて使えるようにするというミッションを掲げ、日々生成される膨大なデータを処理・活用する技術を磨き続けてきました。Web検索、オンライン広告、YouTubeの動画推薦、Google翻訳など、私たちの身近にあるGoogleのサービスの多くは、この高度なデータ処理・AI技術によって支えられています。Google Cloudは、まさにこの技術的資産を外部の企業や開発者に開放するものです。

- データ分析の民主化を実現するBigQuery:

従来のデータ分析基盤は、構築に数ヶ月、数千万円のコストがかかることも珍しくなく、専門のエンジニアチームを抱える大企業でなければ手が出せないものでした。しかし、サーバーレスDWHであるBigQueryは、この常識を覆しました。インフラ管理の必要がなく、ペタバイト級のデータに対しても高速なクエリ性能を従量課金制で提供することで、スタートアップから大企業まで、あらゆる規模の組織が高度なデータ分析に取り組むことを可能にしました。これは「データ分析の民主化」とも呼ばれ、Google Cloudが市場に与えた大きなインパクトの一つです。 - AI活用のハードルを下げるサービス群:

AIや機械学習も同様です。かつては一部の専門家(データサイエンティスト)だけが扱える難解な技術でした。しかし、Google Cloudは、専門知識がなくても利用できる事前学習済みAPI(Vision AI, Natural Language AIなど)や、GUI操作でカスタムモデルを構築できるAutoMLを提供しています。これにより、例えば小売店の店員が商品の需要予測モデルを作成したり、マーケティング担当者が顧客の感情分析を行ったりといったことが、現実的なものになります。もちろん、専門家向けにはVertex AIのような統合的な開発・運用プラットフォームも用意されており、初心者からプロフェッショナルまで、幅広い層のAI活用ニーズに応えられる点が強みです。

この「データとAI」における圧倒的な強みこそが、デジタルトランスフォーメーションの中核をデータドリブンな意思決定やAI活用に置く企業にとって、Google Cloudが最も魅力的な選択肢となる理由です。

② 高速で安定したインフラとネットワーク

クラウドサービスの性能と信頼性は、その基盤となるインフラストラクチャー、特にネットワークの品質に大きく左右されます。この点において、Google Cloudは、Googleが自社サービスのために世界中に張り巡らせた、独自の高性能プライベート光ファイバーネットワークをバックボーンに持っているという、他社にはない強力なアドバンテージを誇ります。

一般的なクラウドプロバイダーが、複数の通信事業者が提供するパブリックなインターネット網を組み合わせてグローバルネットワークを構築しているのに対し、Googleは海底ケーブルの敷設にも積極的に投資し、大陸間を結ぶ巨大なプライベートネットワークを自前で保有・運用しています。

この独自ネットワークがもたらすメリットは絶大です。

- 低遅延と広帯域: ユーザーからのリクエストは、ユーザーに最も近いGoogleのネットワークエッジに入った瞬間から、混雑の多いパブリックインターネットを離れ、高速で安定したGoogleのプライベートネットワークを経由してデータセンターに到達します。これにより、特にリージョンをまたぐようなグローバルな通信において、遅延が少なく、安定したスループットを実現できます。これは、オンラインゲームや動画配信、金融取引システムなど、わずかな遅延も許されないアプリケーションにとって非常に重要です。

- セキュリティの向上: 通信の大部分がGoogleの管理下にあるプライベートネットワーク内で行われるため、パブリックインターネット上での盗聴や改ざんといったリスクを低減できます。

- 高い可用性を支えるライブマイグレーション:

インフラの安定性という観点では、「ライブマイグレーション」機能もGoogle Cloudの特筆すべき特徴です。これは、物理サーバーのハードウェアメンテナンスや障害予兆があった場合に、その上で稼働している仮想マシン(VMインスタンス)を、ユーザーに影響を与えることなく(=停止させることなく)、別の健全な物理サーバーにリアルタイムで移動させる技術です。これにより、計画メンテナンスのためのサービス停止が不要になり、システムの可用性を極めて高いレベルで維持できます。

Googleのサービスが世界中で24時間365日、安定して稼働し続けていること自体が、そのインフラの信頼性の何よりの証明と言えるでしょう。ミッションクリティカルな基幹システムをクラウドに移行する企業にとって、この高速かつ安定したインフラは大きな安心材料となります。

③ 高いコストパフォーマンスと柔軟な料金体系

クラウドの導入を検討する上で、料金体系は最も重要な要素の一つです。Google Cloudは、利用した分だけを支払う従量課金制を基本としつつ、ユーザーがコストを最適化しやすい、分かりやすく柔軟な割引制度を提供している点が特徴です。

- 秒単位の課金:

多くのクラウドサービスが分単位や時間単位での課金であるのに対し、Google Compute Engine(GCE)などの主要なサービスでは、秒単位での課金(最低1分から)が採用されています。これにより、短時間のバッチ処理やテスト環境の利用など、ごく短い時間しかリソースを必要としない場合でも、コストを無駄なく最小限に抑えることが可能です。 - 予約不要の「継続利用割引 (SUD)」:

他社のクラウドでは、割引を受けるために「リザーブドインスタンス」のように、1年や3年といった単位で利用を「予約(コミット)」する必要があるのが一般的です。しかし、Google Cloudには「継続利用割引(Sustained Use Discounts, SUD)」というユニークな仕組みがあります。これは、特定のVMインスタンスを1ヶ月のうち一定時間以上継続して利用すると、事前の予約や申請なしで、自動的に割引が適用される制度です。利用期間が長くなるほど割引率も高くなります。これにより、ユーザーは将来の利用量を正確に予測する手間なく、自然にコスト削減の恩恵を受けられます。 - 柔軟な「確約利用割引 (CUD)」:

より大きな割引を求めるユーザー向けには、「確約利用割引(Committed Use Discounts, CUD)」も用意されています。これは1年または3年の利用を約束(コミット)することで、最大で70%もの大幅な割引を受けられる制度です。他社の予約モデルと似ていますが、GCEのCUDは特定のインスタンスタイプに縛られず、リージョン内のvCPUとメモリの総量に対してコミットするため、マシンタイプを後から変更しても割引が継続されるという柔軟性があります。

これらの料金体系により、ユーザーは「とりあえず小さく始めて、利用状況に応じて自動で割引を受けつつ、本格的な利用が決まったら確約割引でさらにコストを削減する」といった、柔軟なコスト管理戦略を立てやすくなっています。透明性が高く、ユーザーフレンドリーな料金体系は、Google Cloudの大きな魅力の一つです。

Google Cloudの主要サービスをカテゴリ別に紹介

Google Cloudは200を超える多種多様なサービスを提供しており、そのすべてを一度に把握するのは困難です。ここでは、特に利用頻度の高い主要なサービスを、機能カテゴリ別に整理してご紹介します。各サービスがどのような役割を担っているのかを理解することで、自社の課題解決にどのサービスを使えばよいかが見えてきます。

コンピューティング

コンピューティングは、アプリケーションを実行するための計算リソースを提供する、クラウドの中核となるカテゴリです。Google Cloudでは、インフラの管理レベルに応じて複数の選択肢が用意されています。

Google Compute Engine (GCE)

GCEは、Google Cloudが提供するIaaS(Infrastructure as a Service)の中核をなすサービスで、仮想サーバー(VMインスタンス)を作成・実行できます。 CPU、メモリ、ストレージの種類やサイズを自由にカスタマイズでき、OSもLinuxやWindows Serverなどから選択可能です。インフラに対する最も高い自由度とコントロールを求める場合に適しており、オンプレミスからのサーバー移行や、カスタム構成が必要なアプリケーションの基盤として利用されます。前述のライブマイグレーションや継続利用割引といった恩恵を直接受けられるサービスです。

Google App Engine (GAE)

GAEは、アプリケーションの開発と実行に特化したPaaS(Platform as a Service)です。 開発者はサーバーやOS、ネットワークといったインフラの管理を一切意識することなく、アプリケーションのソースコードをアップロードするだけで、サービスを公開できます。トラフィックの増減に応じた自動スケーリングや、バージョン管理、A/Bテストといった機能も標準で備わっています。Webアプリケーションやモバイルアプリのバックエンドを迅速に開発・デプロイしたい場合に最適です。

Google Kubernetes Engine (GKE)

GKEは、コンテナ化されたアプリケーションを管理するためのマネージドKubernetesサービスです。 Kubernetesはコンテナオーケストレーションの業界標準ツールですが、そのクラスタの構築や運用は非常に複雑です。GKEを利用することで、コントロールプレーンの管理やノードの自動アップグレード、セキュリティパッチの適用といった煩雑な作業をGoogleに任せることができます。マイクロサービスアーキテクチャを採用するような、複雑でスケーラブルなアプリケーションの運用基盤として、デファクトスタンダード的な地位を確立しています。

| サービス名 | 種別 | 管理レベル | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| Google Compute Engine (GCE) | IaaS | ユーザー管理(OS以上) | 自由度の高いインフラ構築、オンプレミス移行 |

| Google App Engine (GAE) | PaaS | Google管理 | Webアプリ/APIの高速開発・デプロイ |

| Google Kubernetes Engine (GKE) | CaaS | 一部Google管理 | コンテナアプリケーションの大規模運用 |

ストレージとデータベース

データの保存と管理は、あらゆるアプリケーションにとって不可欠です。Google Cloudは、データの種類や用途に応じて、多様なストレージおよびデータベースサービスを提供しています。

Cloud Storage

Cloud Storageは、画像、動画、バックアップファイルといった、非構造化データを保存するための、スケーラブルで耐久性の高いオブジェクトストレージサービスです。 保存容量は事実上無制限で、非常に高い耐久性(99.999999999%の年間耐久性)を誇ります。アクセス頻度に応じて「Standard」「Nearline」「Coldline」「Archive」といったストレージクラスを選択でき、コストを最適化できます。Webサイトの静的コンテンツ配信や、データ分析のためのデータレイク、バックアップデータの保管場所など、幅広い用途で利用されます。

Cloud SQL

Cloud SQLは、MySQL、PostgreSQL、SQL Serverといった、一般的なリレーショナルデータベース(RDB)をフルマネージドで提供するサービスです。 データベースのセットアップ、パッチ適用、バックアップ、レプリケーションといった管理タスクを自動化できるため、ユーザーはデータベースの運用負荷から解放されます。一般的なWebアプリケーションのバックエンドデータベースとして、最も広く利用されているサービスの一つです。

Cloud Bigtable

Cloud Bigtableは、ペタバイト級のデータを扱うことができる、高性能なNoSQLワイドカラムストアデータベースです。 大量の書き込みと低遅延での読み取りに特化しており、IoTの時系列データ、金融取引データ、広告配信のプロファイルデータなど、大規模な分析および運用ワークロードに適しています。Google自身の検索、アナリティクス、マップといったサービスでも利用されている、実績のあるテクノロジーがベースになっています。

ネットワーキング

アプリケーションやサービスを安全かつ高速にユーザーへ届けるためには、堅牢なネットワーク基盤が不可欠です。

Virtual Private Cloud (VPC)

VPCは、Google Cloud内に論理的に分離されたプライベートなネットワーク空間を作成するサービスです。 ユーザーは独自のIPアドレス範囲を定義し、サブネットを作成し、ファイアウォールルールを設定することで、クラウド上のリソースを安全に隔離・管理できます。オンプレミスのデータセンターとVPNや専用線で接続し、ハイブリッドクラウド環境を構築する際の基礎となります。Google CloudのVPCはグローバルスコープであることが特徴で、単一のVPC内に世界中のリージョンのリソースを含めることができます。

Cloud CDN

Cloud CDN (Content Delivery Network) は、Webコンテンツを世界中のユーザーに高速かつ効率的に配信するためのサービスです。 ユーザーに近い世界各地のエッジロケーションにコンテンツのコピー(キャッシュ)を配置し、リクエストがあった際に最も近い場所からコンテンツを配信することで、Webサイトの表示速度を大幅に向上させ、オリジンサーバーの負荷を軽減します。

ビッグデータ

Google Cloudの強みであるビッグデータ分野を支える、代表的なサービスです。

BigQuery

BigQueryは、本記事で何度も言及している、サーバーレスでスケーラブルなエンタープライズデータウェアハウスです。 インフラ管理不要で、ペタバイト規模のデータに対して超高速なSQLクエリを実行できます。データの格納だけでなく、リアルタイム分析、地理空間分析、そして組み込みの機械学習(BigQuery ML)機能まで備えており、Google Cloudのデータ分析戦略の中核を担う、極めて重要なサービスです。

Cloud Dataflow

Cloud Dataflowは、ストリーミングデータ(リアルタイム)とバッチデータ(一括処理)の両方を、同じコードで処理できるフルマネージドなデータ処理サービスです。 オープンソースの「Apache Beam」をベースにしており、データの抽出、変換、ロード(ETL)といった複雑なデータパイプラインを、信頼性と拡張性の高い方法で構築・実行できます。例えば、様々なソースからデータを収集し、BigQueryにロードする前の前処理などに利用されます。

AIと機械学習

AIの力をビジネスに組み込むための、強力なサービス群です。

Vertex AI

Vertex AIは、機械学習(ML)のライフサイクル全体を管理するための統合プラットフォームです。 データセットの管理、モデルのトレーニング、ハイパーパラメータチューニング、モデルのデプロイ、予測、そして運用(MLOps)まで、MLプロジェクトに必要なすべてのツールを単一のコンソールで提供します。AutoMLによる自動モデル開発と、カスタムコードによる高度なモデル開発の両方をサポートしており、データサイエンティストやMLエンジニアの生産性を大幅に向上させます。

Cloud AutoML

Cloud AutoMLは、Vertex AIプラットフォームの一部であり、機械学習に関する専門知識が限られているユーザーでも、高品質なカスタムモデルを構築できるサービス群の総称です。 対象とするデータの種類に応じて、AutoML Vision(画像)、AutoML Video Intelligence(動画)、AutoML Natural Language(テキスト)、AutoML Tables(構造化データ)などが用意されています。GUIを通じてデータをアップロードし、いくつかの設定を行うだけで、Googleの最先端技術を用いたモデルが自動的に構築されます。

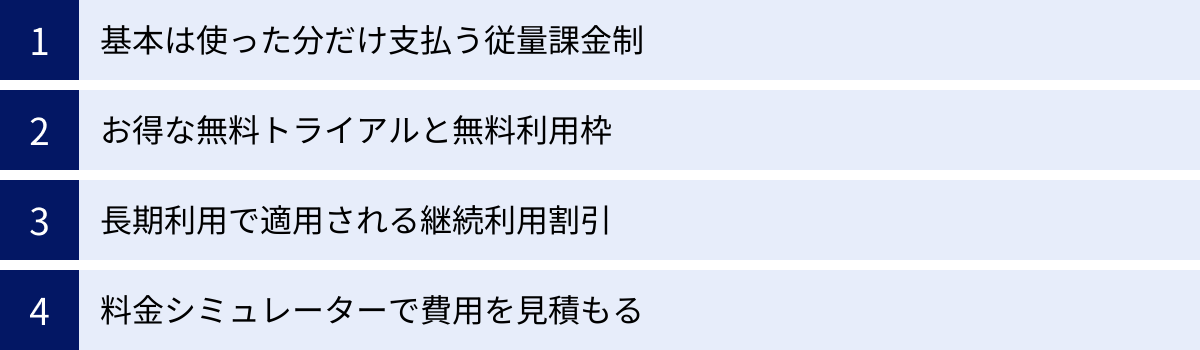

Google Cloudの料金体系

クラウドサービスを選定する上で、料金体系の理解は避けて通れません。Google Cloudは、その透明性と柔軟性で高い評価を得ています。ここでは、Google Cloudの料金体系の主要な特徴と、コストを賢く管理するためのポイントを解説します。

基本は使った分だけ支払う従量課金制

Google Cloudの料金体系の基本原則は「従量課E課金制(Pay-as-you-go)」です。 これは、利用したサービスのリソース量や時間に応じて料金が発生する仕組みで、初期費用は一切かかりません。例えば、Compute Engineの仮想サーバーであれば「起動していた時間」、Cloud Storageであれば「保存しているデータの容量」と「データ転送量」に応じて課金されます。

このモデルの最大のメリットは、スモールスタートが可能であることです。最初は最小限のリソースで始め、ビジネスの成長に合わせてリソースを拡張していけばよいため、無駄な先行投資を避けることができます。

さらに、Google Cloudの多くのサービスでは、課金単位が非常に細かいことも特徴です。前述の通り、Compute Engineでは「秒単位」、Cloud Runでは「100ミリ秒単位」といった具合に、非常に短い時間の利用でも無駄なくコストを計算できます。これにより、特に断続的に発生する処理やテスト環境などでのコスト効率が向上します。

お得な無料トライアルと無料利用枠

Google Cloudをこれから始めるユーザーにとって、非常に魅力的なのが充実した無料プログラムです。これには大きく分けて「無料トライアル」と「無料利用枠(Always Free)」の2種類があります。

(※無料プログラムの詳細は変更される可能性があるため、利用開始前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。)

- 無料トライアル:

新規ユーザーは、サインアップから90日間有効な$300分のクレジットを受け取ることができます。 このクレジットは、Google Cloudのほぼすべてのサービスで利用可能で、期間内またはクレジットを使い切るまで、様々なサービスを自由に試すことができます。本格導入前に、自社のワークロードで性能を検証したり、新しいサービスの機能を学習したりするのに最適です。期間が終了しても、自動的に有料アカウントに移行することはないため、安心して試せます。 - 無料利用枠 (Always Free):

無料トライアルとは別に、主要なサービスに対して毎月一定量まで無料で利用できる枠が永続的に提供されています。 これが「Always Free」です。例えば、以下のようなサービスが対象となります。(2024年5月時点の例)- Compute Engine: 特定リージョンのe2-microインスタンスを1ヶ月あたり744時間(1ヶ月分)

- Cloud Storage: 5GBのStandard Storage

- BigQuery: 毎月1TBまでのクエリ処理と10GBのストレージ

- Cloud Functions: 毎月200万回までの呼び出し

- App Engine: 毎月28時間のインスタンス利用

この無料利用枠を活用することで、個人開発者の小規模なWebサイトや、企業の小規模なバッチ処理などであれば、完全に無料で運用し続けることも可能です。

長期利用で適用される継続利用割引

Google Cloudの料金体系を特徴づけるもう一つの重要な要素が、長期利用に対する割引制度です。

- 継続利用割引 (Sustained Use Discounts, SUD):

これは、事前のコミットメント(予約)なしで、Compute EngineやCloud SQLのインスタンスを長期間利用すると自動的に適用される割引です。例えば、あるVMインスタンスを1ヶ月のうち25%以上の時間稼働させると割引が始まり、稼働時間が長くなるほど割引率が上がっていき、100%稼働させると最大の割引が受けられます。この自動割引により、ユーザーは複雑な計画を立てることなく、コスト削減のメリットを享受できます。 - 確約利用割引 (Committed Use Discounts, CUD):

より計画的な利用が見込める場合には、1年または3年の利用を「確約(コミット)」することで、従量課金料金から最大で70%という大幅な割引を受けられるのがCUDです。Compute Engineの場合は、特定のリージョンにおけるvCPUとメモリの総量を確約する形式(リソースベースCUD)のため、後からマシンタイプを変更するなどの柔軟性も確保されています。安定して稼働させることが決まっている本番環境のサーバーなどに適用することで、コストを劇的に削減できます。

料金シミュレーターで費用を見積もる

実際にGoogle Cloudを利用する前に、どの程度のコストがかかるのかを把握しておくことは非常に重要です。そのために、Googleは「Google Cloud Pricing Calculator」という公式の料金計算ツールを提供しています。

このツールを使えば、利用したいサービス(Compute Engine, Cloud Storage, BigQueryなど)を選択し、インスタンスの数やスペック、利用時間、データ量といったパラメータを入力するだけで、月額費用の見積もりを簡単に算出できます。

さらに、継続利用割引(SUD)や確約利用割引(CUD)を適用した場合の料金もシミュレーションできるため、どの割引プランが自社の利用形態に最も適しているかを比較検討するのに役立ちます。

クラウド利用で陥りがちな「想定外の高額請求」を防ぐためにも、プロジェクト開始前には必ずこの料金シミュレーターを使ってコストの見積もりを行い、予算計画を立てることを強くおすすめします。

Google Cloud・AWS・Azureの3大クラウドを比較

クラウドサービス市場は、Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、そしてGoogle Cloudの3社が「3大クラウド」として大きなシェアを占めています。自社に最適なクラウドを選ぶためには、これらのサービスの違いを理解することが不可欠です。ここでは、客観的なデータとそれぞれの特徴に基づいて、3大クラウドを比較します。

シェア率の違い

まず、現在のクラウドインフラ市場における各社の立ち位置を、市場シェアのデータから見てみましょう。調査会社によって数値は多少異なりますが、全体的な傾向は共通しています。

クラウドインフラサービス(IaaS, PaaS)市場のシェアに関するSynergy Research Groupの2024年第1四半期の調査によると、世界市場のシェアは以下のようになっています。

- AWS (Amazon Web Services): 31%

- Microsoft Azure: 25%

- Google Cloud: 11%

(参照:Synergy Research Group – Q1 2024 Cloud Market Share Data)

このデータが示すように、AWSが市場のパイオニアとして依然としてトップシェアを維持しており、それをMicrosoft Azureが猛追し、Google Cloudが3番手で追いかけるという構図が続いています。AWSの圧倒的なシェアは、長年の実績と信頼性、そして膨大な数の導入事例と豊富なドキュメント・技術情報につながっています。Azureは、Microsoft製品との親和性を武器にエンタープライズ市場で急速にシェアを伸ばしています。Google Cloudはシェアでは3番手ですが、特にデータ分析やAIといった特定分野での高い技術力を背景に、近年著しい成長率を見せています。

特徴と得意分野の違い

各クラウドサービスは、それぞれ異なる強みと得意分野を持っています。自社のプロジェクトの目的や技術的な要件に合わせて、最適なプラットフォームを選択することが重要です。

| クラウド | 強み・得意分野 |

|---|---|

| Google Cloud | ・データ分析・ビッグデータ処理(BigQuery) ・AI・機械学習(Vertex AI, AutoML) ・コンテナ技術(GKE)、Kubernetesとの親和性 ・高性能なグローバルネットワーク |

| AWS | ・圧倒的な市場シェアと実績 ・200を超える多種多様で成熟したサービス群 ・豊富なドキュメント、導入事例、コミュニティ ・スタートアップから大企業まで幅広いユースケースに対応 |

| Microsoft Azure | ・Microsoft製品(Windows Server, Office 365, Active Directory)との高い親和性 ・エンタープライズ(大企業)向けのサポートとソリューション ・ハイブリッドクラウド構成の容易さ(Azure Arc, Azure Stack) |

Google Cloudの強み:データ分析・AI・コンテナ技術

これまで述べてきた通り、Google Cloudの最大の強みは、BigQueryを中心としたデータ分析基盤、Vertex AIに代表されるAI・機械学習サービス、そしてKubernetesのオリジネーターとしてのGKEの完成度にあります。 大量のデータを活用してビジネス上の洞察を得たい企業や、最先端のAI技術をサービスに組み込みたい開発者、マイクロサービスアーキテクチャをKubernetesで構築したいプロジェクトには、最も適した選択肢と言えるでしょう。

AWSの強み:圧倒的なシェアと豊富なサービス群

AWSの強みは、何と言ってもその圧倒的な実績とサービスの幅広さです。 2006年にサービスを開始した市場のリーダーであり、あらゆる業界・規模の企業で利用されてきました。そのため、ドキュメント、チュートリアル、サードパーティ製のツール、コミュニティによる知見などが非常に豊富で、何か問題が発生しても解決策を見つけやすいというメリットがあります。基本的なWebサーバーから量子コンピューティングまで、考えられるほぼすべてのユースケースに対応するサービスが揃っており、「AWSでできないことはない」と言われるほどの網羅性を誇ります。

Azureの強み:Microsoft製品との高い親和性

Azureの強みは、多くの企業で利用されているMicrosoftの既存製品とのシームレスな連携です。 社内の認証基盤としてActive Directoryを利用している企業は、Azure Active Directoryと簡単に連携でき、統一されたID管理を実現できます。Windows Serverで構築されたシステムをクラウドに移行する場合も、ライセンスの持ち込み(Azure Hybrid Benefit)などでコストメリットを出しやすいです。Office 365(現Microsoft 365)との連携も強力で、既存のMicrosoft資産を最大限に活用したいエンタープライズ企業にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

料金体系の比較

料金体系も各社で特徴があります。基本的な従量課金制は共通していますが、割引制度に違いが見られます。

| クラウド | 課金単位(VM) | 長期利用割引の主な特徴 |

|---|---|---|

| Google Cloud | 秒単位(最低1分) | 継続利用割引 (SUD): 予約不要で自動適用 確約利用割引 (CUD): 柔軟性が高い(リソースベース) |

| AWS | 秒単位 | リザーブドインスタンス (RI): 事前予約が必要、柔軟性は限定的 Savings Plans: より柔軟なコミットメントプラン |

| Microsoft Azure | 分単位 | 予約 (Azure Reservations): 事前予約が必要 |

Google Cloudの料金体系は、予約不要で自動的に適用される「継続利用割引」の存在により、ユーザーにとってシンプルで分かりやすいというメリットがあります。一方、AWSやAzureは、割引を受けるためには基本的に「リザーブドインスタンス」や「予約」といった形で、1年または3年の利用を事前にコミットする必要があります。AWSにはより柔軟な「Savings Plans」も登場していますが、Google Cloudの自動割引のシンプルさは、特にクラウド利用の初期段階にあるユーザーにとっては大きな利点となるでしょう。

どのクラウドが絶対的に優れているということはなく、プロジェクトの目的、チームのスキルセット、既存のIT資産などを総合的に考慮して、最適なプラットフォームを選択することが成功の鍵となります。

Google Cloudを導入するメリット・デメリット

ここまでGoogle Cloudの特徴や他社との比較を見てきました。ここでは、改めてGoogle Cloudを導入する際のメリットと、考慮すべきデメリットを整理します。

Google Cloudのメリット

最先端のAI・データ分析技術を活用できる

これがGoogle Cloudを選択する最大の動機となることが多いでしょう。 BigQueryによる超高速なデータ分析、Vertex AIやAutoMLによるAIモデルの容易な開発・利用は、他社に対する明確な優位点です。データから価値を生み出し、AIをビジネスのコアに据えたいと考える企業にとって、Google Cloudは最も強力な武器となり得ます。Googleが日々自社サービスで実践している最先端の技術を、自社のビジネスに直接取り込めるインパクトは計り知れません。

パフォーマンスが高く安定している

Googleが世界中に展開する独自のプライベートネットワークと、ライブマイグレーションに代表される高可用性技術は、ミッションクリティカルなシステムの安定稼働に大きく貢献します。 特にグローバルにサービスを展開する場合、低遅延で安定したネットワークはユーザー体験を大きく左右します。世界中のユーザーに快適なサービスを提供したい、あるいは絶対に止まらないシステムを構築したいというニーズに対して、Google Cloudのインフラは高い信頼性で応えてくれます。

料金体系が分かりやすくコスト効率が良い

秒単位の課金や、予約不要で自動適用される継続利用割引など、ユーザーフレンドリーな料金体系は大きなメリットです。 クラウドのコスト管理は複雑になりがちですが、Google Cloudのシンプルな割引制度は、管理者の負担を軽減し、意図しないコスト増のリスクを低減します。特に、利用量の予測が難しい新規プロジェクトや、変動の激しいワークロードにおいて、その恩恵を大きく感じることができるでしょう。

Google Cloudのデメリット

AWSに比べて日本語の情報や事例が少ない傾向

市場シェアの差を反映して、AWSと比較すると、日本語の技術ブログ、書籍、セミナー、勉強会の数などはまだ少ないのが現状です。 何か技術的な問題に直面した際に、インターネットで検索して得られる日本語の情報量には差があります。また、導入を検討する際に参考にできる国内の導入事例も、AWSに比べると限られる場合があります。ただし、この点はGoogle Cloudの急速な成長とともに年々改善されており、公式ドキュメントの日本語化も進んでいるため、以前ほどの大きな障壁ではなくなってきています。

サービスによっては専門的な知識が求められる

これはGoogle Cloudに限った話ではありませんが、提供されるサービスは非常に多機能で強力な分、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、相応の専門知識が求められます。特に、VPCによる複雑なネットワーク設計、IAM(Identity and Access Management)による詳細な権限管理、GKEによる大規模なコンテナ環境の運用などは、クラウドや各技術分野に関する深い理解が必要になります。手軽に始められるサービスが多い一方で、本格的に使いこなすには学習コストがかかる点は認識しておく必要があります。

Google Cloudはどんな企業やプロジェクトにおすすめ?

これまでのメリット・デメリットを踏まえ、Google Cloudはどのような企業やプロジェクトに特に適しているのでしょうか。具体的なユースケースを3つご紹介します。

大規模なデータ分析やAI開発を行いたい企業

広告、メディア、小売、ゲーム、金融など、日々大量のユーザー行動ログやトランザクションデータが生成される業界の企業には、Google Cloudが第一の選択肢となり得ます。

- ECサイトが顧客の閲覧履歴や購買データをBigQueryで分析し、リアルタイムでパーソナライズされた商品を推薦する。

- ソーシャルゲーム企業がプレイヤーの行動ログを分析して、離脱の予兆を検知し、リテンション施策を打つ。

- 製造業が工場のセンサーデータを収集・分析し、機械の故障を予知保全する。

- コールセンターの通話音声をSpeech-to-Textでテキスト化し、Natural Language AIで顧客の感情や要望を分析して応対品質を向上させる。

このように、ビジネスの競争力をデータとAIによって高めたいと考えているあらゆる企業にとって、Google Cloudは強力なプラットフォームとなります。

コンテナ技術(Kubernetes)を積極的に活用したい開発者

モダンなアプリケーション開発手法である、マイクロサービスアーキテクチャやコンテナ技術を全面的に採用したいプロジェクトには、GKE(Google Kubernetes Engine)が非常に魅力的です。

KubernetesはGoogleが開発したオープンソースであり、GKEはその知見が最も反映されたマネージドサービスです。クラスタの自動スケーリング機能である「Cluster Autoscaler」や、ノードプールの管理機能など、運用を効率化するための先進的な機能がいち早く実装される傾向にあります。

- 複数の小さなサービス(マイクロサービス)で構成される大規模なWebアプリケーションを開発・運用する。

- 開発からステージング、本番まで、一貫した環境をコンテナで構築し、CI/CDパイプラインを整備する。

- ステートレスなアプリケーションだけでなく、データベースなどのステートフルなアプリケーションもKubernetes上で運用したい。

Kubernetesを戦略的な技術基盤と位置づけ、そのエコシステムを最大限に活用したい開発チームにとって、GKEは最も信頼でき、生産性の高い選択肢の一つです。

Google Workspaceと連携して生産性を高めたい組織

すでに社内の情報共有やコラボレーションの基盤として、GmailやGoogleドライブなどを含むGoogle Workspaceを全社的に導入している企業にとって、インフラもGoogle Cloudで統一することは、多くのメリットをもたらします。

- ID管理の一元化: Google Workspaceのアカウントで、Google Cloud上の業務システムや開発環境にシングルサインオンできるため、従業員の利便性と管理者の運用効率が向上します。

- シームレスなデータ連携: Googleスプレッドシートから直接BigQueryのデータを参照したり、Googleフォームの回答をトリガーにCloud Functionsで自動処理を実行したりと、日常業務とクラウドインフラを密接に連携させ、業務プロセスの自動化・効率化を進めることができます。

- セキュリティの統一: BeyondCorpのようなゼロトラストセキュリティモデルを適用し、Google WorkspaceとGoogle Cloudの両方で、統一された高度なセキュリティポリシーを適用できます。

「Googleの生態系」の中で業務を完結させることで、組織全体の生産性とセキュリティレベルを向上させたいと考える組織に、Google Cloudは最適です。

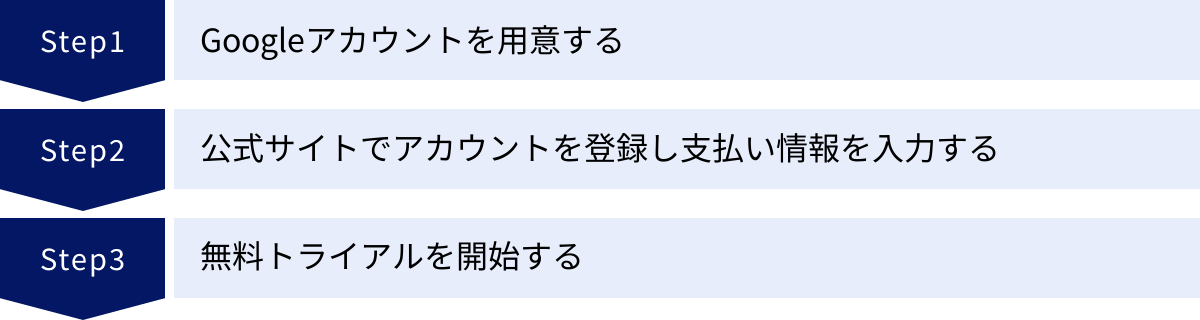

Google Cloudの始め方3ステップ

Google Cloudの魅力が分かったところで、実際に利用を開始するための手順は非常にシンプルです。ここでは、無料トライアルを開始するまでの3つのステップを解説します。

① Googleアカウントを用意する

Google Cloudを利用するには、まずGoogleアカウントが必要です。 普段お使いのGmailアカウント(例: yourname@gmail.com)や、会社で利用しているGoogle Workspaceのアカウントがあれば、それを使用できます。もし持っていない場合は、Googleアカウントの作成ページから無料で簡単に作成できます。

このアカウントが、今後のGoogle Cloudのすべてのリソースを管理する基本となりますので、セキュリティ設定(2段階認証など)を有効にしておくことを強く推奨します。

② 公式サイトでアカウントを登録し支払い情報を入力する

次に、Google Cloudの公式サイトにアクセスし、用意したGoogleアカウントでログインして、無料トライアルの申し込み手続きを行います。

手続きの過程で、国や組織の情報を入力し、利用規約に同意します。その後、支払い情報としてクレジットカードまたはデビットカードの情報を登録する必要があります。

ここで「なぜ無料なのに支払い情報が必要なの?」と疑問に思うかもしれませんが、これは以下の2つの目的のためです。

- あなたがロボットではなく、実在の人間であることを確認するため。

- 無料トライアル期間が終了した後に、有料プランに移行してサービスを継続利用する場合の支払い手段を確保するため。

重要なのは、無料トライアル期間中や無料利用枠の範囲内での利用であれば、あなたの同意なしに自動で課金が開始されることはないという点です。 無料トライアルのクレジットを使い切るか、期間が終了すると、プロジェクトは一時停止されます。利用を継続するには、明示的に有料アカウントへのアップグレード操作が必要になるため、安心して登録できます。

③ 無料トライアルを開始する

支払い情報の登録が完了すると、すぐに無料トライアルが開始されます。前述の通り、通常は90日間有効な$300のクレジットが付与されます。

このクレジットを使って、Compute Engineで高性能な仮想サーバーを立ててみたり、BigQueryにサンプルデータをロードしてクエリの速さを体験したり、AutoMLで画像認識モデルを作成してみたりと、Google Cloudのパワフルな機能を存分に試すことができます。

Google Cloudコンソールにログインし、まずは何ができるのかを色々と触ってみることから始めるのがおすすめです。

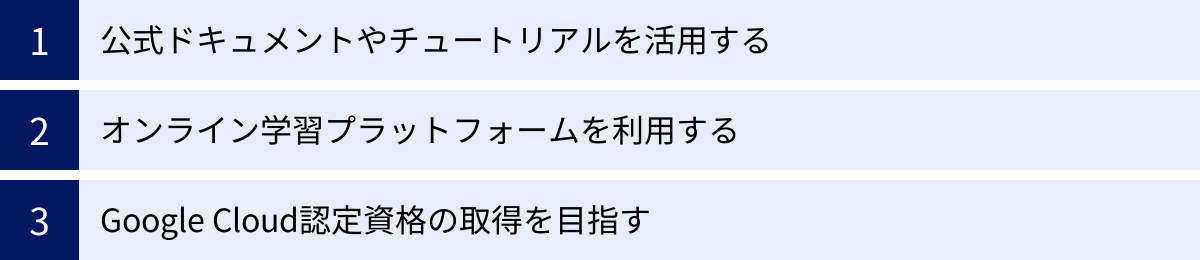

Google Cloudを効率的に学ぶ方法

Google Cloudは非常に多機能であるため、効率的に学習を進めることが重要です。ここでは、スキルアップに役立つ3つの方法を紹介します。

公式ドキュメントやチュートリアルを活用する

何よりもまず参照すべきなのは、Google Cloudが提供する公式のドキュメントです。 各サービスの機能、使い方、ベストプラクティス、料金体系などが最も正確かつ詳細に記載されています。日本語にも翻訳されているページが多く、信頼性の高い情報源です。

また、特定の目的を達成するための手順をステップ・バイ・ステップで学べる「チュートリアル」や「クイックスタート」も豊富に用意されています。例えば、「Compute EngineでWebサーバーを構築する」「BigQueryで公開データセットを分析する」といった具体的なテーマに沿って、実際に手を動かしながら学ぶことができます。これらの公式リソースを最大限に活用することが、学習の基本となります。

オンライン学習プラットフォームを利用する

公式ドキュメントと並行して、動画ベースのオンライン学習プラットフォームを利用するのも非常に効果的です。

- Google Cloud Skills Boost (旧 Qwiklabs):

Google公式の学習プラットフォームです。実際のGoogle Cloud環境をサンドボックスとして利用できる「ハンズオンラボ」が多数用意されており、指示に従って操作するだけで、リスクなく実践的なスキルを身につけることができます。学習パスやクエストをクリアしていくゲーム感覚で学べるのも特徴です。 - Coursera / Udemy など:

CourseraではGoogle Cloud公式の専門講座が提供されており、体系的に知識を学ぶことができます。Udemyなどのプラットフォームでも、多くのエキスパートが作成した実践的な講座が公開されており、特定のテーマ(例: GKE入門、BigQuery実践)を深く学びたい場合に役立ちます。

Google Cloud認定資格の取得を目指す

学習の目標として、Google Cloud認定資格の取得を設定することも、知識の体系化とスキル証明に非常に有効です。 Google Cloudの認定資格には、役割やレベルに応じて様々な種類があります。

- Cloud Digital Leader (基礎レベル):

クラウドの基本的な概念と、Google Cloudがビジネスにもたらす価値を理解していることを証明します。非技術者やマネージャー向けです。 - Associate Cloud Engineer (アソシエイトレベル):

Google Cloudを用いて、アプリケーションのデプロイ、プロジェクトのモニタリング、一般的なプラットフォームサービスの運用を行うスキルがあることを証明します。クラウドエンジニアとしての登竜門的な資格です。 - Professional Cloud Architect (プロフェッショナルレベル):

Google Cloud技術に関する深い理解を持ち、ビジネス目標を達成するための堅牢でスケーラブルなソリューションを設計・計画する能力を証明する、非常に人気の高い上級資格です。

これらの資格取得を目指して勉強することで、各サービスの役割や連携方法を網羅的に学ぶことができ、断片的な知識が体系的なスキルへと変わっていきます。

まとめ

本記事では、Google Cloudの基本的な概念から、できること、主要サービス、料金体系、そしてAWSやAzureといった他の主要クラウドとの比較まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- Google Cloudは、Googleの強力なインフラと最先端技術(特にデータ分析、AI、コンテナ)を、企業や開発者向けに提供するクラウドコンピューティングサービスです。

- その強みは、①高度なデータ分析・AI技術、②高速で安定したグローバルネットワーク、③ユーザーフレンドリーでコスト効率の良い料金体系の3点に集約されます。

- サーバー構築(GCE)、ビッグデータ分析(BigQuery)、AI活用(Vertex AI)、モダンなアプリ開発(GKE)など、デジタルトランスフォーメーションを推進するための多様なユースケースに対応できます。

- AWS、Azureと比較すると、シェアでは3番手ですが、データ・AI・Kubernetesといった分野では他社を凌駕する強力なアドバンテージを持っています。

- 導入を検討する際は、充実した無料トライアル($300クレジット/90日間)と永続的な無料利用枠を活用し、まずは実際にその性能を体験してみることがおすすめです。

クラウドコンピューティングの世界は、もはや単なるインフラの置き場所ではありません。ビジネスの成長を加速させ、新たな価値を創造するためのイノベーション基盤となっています。その中でもGoogle Cloudは、特にデータとAIの力で未来を切り拓こうとする企業や開発者にとって、最も頼りになるパートナーの一つとなるでしょう。

自社のビジネス課題やプロジェクトの目的に照らし合わせ、この記事で得た知識が、最適なクラウドプラットフォームを選択するための一助となれば幸いです。