ビジネスコミュニケーションの中心的な役割を担う電子メール。日々膨大な量のメールが送受信される中で、「過去の重要なメールが見つからない」「メールサーバーの容量が圧迫されている」「情報漏洩やコンプライアンス違反のリスクが心配」といった課題を抱えている企業は少なくありません。これらの課題を解決する強力なソリューションが「メールアーカイブ」です。

この記事では、メールアーカイブの基本的な概念から、その目的、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なツールを選ぶためのポイントまで、網羅的に解説します。メールアーカイブは単なるデータ保存の仕組みではありません。企業のコンプライアンス強化、セキュリティ対策、業務効率化を実現するための戦略的なIT投資と位置づけられます。本記事を通じて、メールアーカイブの全体像を理解し、自社の課題解決に向けた第一歩を踏み出しましょう。

目次

メールアーカイブとは

メールアーカイブとは、企業や組織で送受信されるすべての電子メールを、元のメールサーバーとは別の専用サーバーやクラウドストレージに、長期間にわたって完全かつ改ざん不可能な形で保存する仕組みのことです。単にメールを保存するだけでなく、保存したメールを高速かつ正確に検索・監査できる機能も備わっています。

現代のビジネス環境において、メールは単なる連絡手段にとどまりません。契約内容の確認、業務上の指示、顧客との交渉履歴、各種承認の記録など、企業の重要な意思決定や活動の証跡(エビデンス)が数多く含まれています。これらのメールは、企業の「知的資産」とも言える重要な情報です。しかし、これらの重要なメールも、個々の従業員のメールボックス内で管理されているだけでは、様々なリスクに晒されます。

例えば、以下のような状況が考えられます。

- 従業員が誤って重要なメールを削除してしまう。

- 退職者が意図的にメールを削除してしまい、引き継ぎが困難になる。

- メールサーバーの容量制限により、古いメールから自動的に削除されてしまう。

- 訴訟や監査の際に、特定のメールを証拠として提出する必要があるが、見つけ出すのに膨大な時間と手間がかかる。

- 内部不正の調査が必要になったが、対象者がすでにメールを削除しており、証拠が残っていない。

こうしたリスクを回避し、企業の重要な情報資産であるメールを適切に管理・保護するために、メールアーカイブの導入が不可欠となります。

メールアーカイブシステムは、メールサーバーを通過するすべての送受信メール(社内間のメールも含む)をリアルタイムでコピーし、専用のストレージに保存します。この際、メール本文だけでなく、添付ファイル、ヘッダー情報(送信者、受信者、日時など)もすべて含めて保存されます。そして、保存されたデータにはインデックス(索引)が付与され、後から特定の条件でメールを検索する際に、高速な検索が可能になります。

メールアーカイブの最大の特徴は、保存したデータの「完全性」と「非改ざん性」を担保する点にあります。一度アーカイブされたメールは、管理者であっても削除や内容の変更ができないように設計されています。これにより、保存されたメールデータは、法的な証拠能力を持つ「原本」としての価値を持つことになります。

よくある質問として、「個人のメールボックスでフォルダ分けして保存するのと何が違うのか?」というものがあります。個人レベルでの保存は、あくまでその個人の管理に依存します。誤削除のリスクがありますし、その人が退職すれば情報は失われます。また、会社全体で横断的にメールを検索することもできません。メールアーカイブは、属人的な管理から脱却し、組織として一元的にメールデータを管理・統制するための仕組みなのです。

近年では、クラウド型のメールアーカイブサービスが主流になりつつあります。自社でサーバーを構築・運用する必要がないため、初期投資を抑え、専門知識を持つIT担当者がいなくても容易に導入・運用できる点が大きなメリットです。

まとめると、メールアーカイブとは、単なるメールの保存庫ではなく、企業のガバナンス強化、コンプライアンス遵守、リスク管理、そして業務効率化を支えるための戦略的な情報管理基盤であると言えるでしょう。次の章では、メールアーカイブを導入する具体的な目的と、その必要性についてさらに詳しく掘り下げていきます。

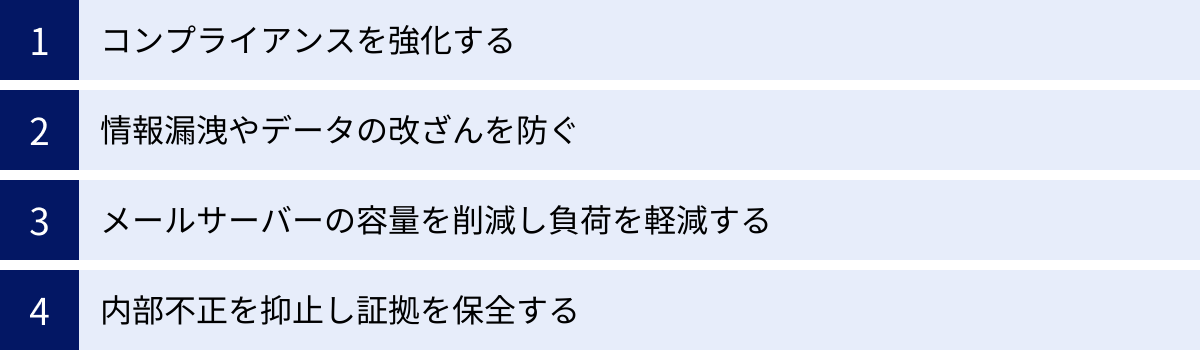

メールアーカイブの4つの目的と必要性

メールアーカイブを導入する企業には、それぞれ異なる課題や背景がありますが、その目的は大きく4つに分類できます。これらの目的を理解することで、自社にとってなぜメールアーカイブが必要なのかが明確になります。

コンプライアンスを強化する

コンプライアンス(法令遵守)の強化は、企業がメールアーカイブを導入する最も重要な目的の一つです。現代の企業活動は、国内外の様々な法律や規制、業界ガイドラインによって厳しく律せられています。これらの法規制の中には、電子的な記録、特に電子メールの適切な保存を義務付けるものが数多く存在します。

例えば、以下のような法律や制度が挙げられます。

- 金融商品取引法(J-SOX法): 上場企業に対して、財務報告に係る内部統制の有効性を評価し、報告することを義務付けています。この内部統制の一環として、取引に関するやり取りなど、重要な業務記録である電子メールを適切に保存・管理することが求められます。監査の過程で、特定の取引に関するメールの提出を求められるケースも少なくありません。

- 電子帳簿保存法: 国税関係帳簿書類の電子データによる保存を認める法律ですが、電子取引(メールでの受発注など)に関するデータは、原則として電子データのまま保存することが義務付けられています。この要件を満たす上で、改ざん防止措置が施されたメールアーカイブシステムは非常に有効です。

- 個人情報保護法: 顧客の個人情報を含むメールのやり取りは、安全管理措置の対象となります。万が一、情報漏洩が発生した際には、原因究明や影響範囲の特定のために、過去のメール通信記録を追跡する必要があります。メールアーカイブがあれば、迅速かつ正確な調査が可能になります。

- 製造物責任法(PL法): 製品の欠陥によって損害が生じた場合に、製造業者などが負うべき責任を定めた法律です。製品の設計・開発段階でのやり取りや、品質管理に関するメールは、万が一の訴訟の際に、企業側の安全配慮義務を証明するための重要な証拠となり得ます。

これらの法規制に対応するためには、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の」メールを送受信したのかを、後から正確に証明できる状態にしておく必要があります。従業員個人のメールボックスに依存した管理では、メールの削除や改ざんのリスクがあり、コンプライアンス要件を十分に満たすことは困難です。

メールアーカイブシステムは、すべてのメールを改ざん不可能な形で自動的に保存するため、これらの法規制への対応を強力に支援します。監査人や規制当局から記録の提出を求められた際にも、信頼性の高い証拠として迅速に提示できる体制を構築できることは、企業にとって大きな安心材料となるでしょう。

情報漏洩やデータの改ざんを防ぐ

企業の機密情報や個人情報の漏洩は、企業の社会的信用を失墜させ、甚大な経済的損失をもたらす重大なリスクです。メールは、意図的か過失かを問わず、情報漏洩の主要な経路の一つとなっています。メールアーカイブは、こうした情報漏洩リスクに対する多層的な防御策として機能します。

まず、外部への情報漏洩(出口対策)の観点です。従業員が会社の機密情報(顧客リスト、技術情報、財務情報など)を個人のメールアドレスや競合他社に送信しようとするケースが考えられます。多くのメールアーカイブシステムには、キーワードや正規表現によるフィルタリング機能やアラート機能が搭載されています。これにより、「機密」「社外秘」といった特定の単語や、マイナンバー、クレジットカード番号などの特定のパターンを含むメールが外部に送信された際に、管理者にリアルタイムで通知し、送信をブロックするといった対策が可能になります。たとえ送信されてしまった後でも、すべてのメールがアーカイブされているため、いつ、誰が、どのような情報を送信したのかを正確に把握し、迅速な事後対応につなげることができます。

次に、内部でのデータ改ざんや隠蔽の防止です。内部不正や不祥事が発生した際、当事者が自身のメールボックスから都合の悪いメールを削除し、証拠を隠滅しようとすることは容易に想像できます。しかし、メールアーカイブシステムは、ユーザーがメールボックスからメールを削除しても、アーカイブサーバーにはそのメールの原本が完全に残り続けます。ユーザーによる削除や変更がアーカイブデータに一切影響を及ぼさないため、証拠の完全性が保たれるのです。

さらに、メールの誤送信対策にも有効です。宛先を間違えて重要なファイルを送信してしまった(BCCとTOを間違えるなど)場合でも、どのような内容を誰に送ってしまったのかを即座に確認し、影響範囲を特定できます。これにより、関係各所への連絡や謝罪といった初動対応を迅速に行うことが可能になります。

このように、メールアーカイブは、リアルタイムの監視、事後の追跡調査、そして証拠の保全という3つの側面から、メールを起点とする情報漏洩やデータ改ざんのリスクを大幅に低減させるための重要なセキュリティ基盤となります。

メールサーバーの容量を削減し負荷を軽減する

ビジネスの拡大に伴い、送受信されるメールの量は増加の一途をたどります。特に、高解像度の画像や設計図、動画ファイルなどが添付されるようになると、メールサーバーのディスク容量は急速に圧迫されていきます。

メールサーバーの容量が逼迫すると、以下のような問題が発生します。

- パフォーマンスの低下: メールボックスの容量が大きくなると、メールの送受信やメーラーの動作が遅くなることがあります。これは全従業員の業務効率に直接影響します。

- メールの受信不可: サーバーの容量が上限に達すると、新たなメールを受信できなくなる可能性があります。これは重要なビジネスチャンスを逃すことにもつながりかねません。

- 運用コストの増大: サーバーのディスク増設や、より高性能なサーバーへのリプレースには多額のコストがかかります。また、バックアップにかかる時間やコストも増大します。

これらの問題を解決するために、多くの企業では「〇〇MB以上のメールボックスは使用禁止」「〇年以上前のメールは削除する」といったルールを設けていますが、これは従業員に手動での整理を強いるものであり、負担が大きく、また重要なメールが誤って削除されるリスクも伴います。

メールアーカイブは、この問題を根本的に解決します。メールアーカイブシステムは、受信したメールをアーカイブ専用のストレージに保存した後、メールサーバー上のメール本体や添付ファイルを削除し、代わりにアーカイブへのリンク(スタブ)に置き換える「スタブ機能(またはポインタ機能)」を備えているものが多くあります。

ユーザーは通常通りメーラーでメール一覧を閲覧できますが、実際にメールサーバー上に存在するのは、メールのヘッダー情報と本文の一部、そしてスタブのみです。ユーザーが古いメールを開こうとすると、このスタブを通じてアーカイブサーバーから瞬時に元のメールが呼び出され、表示されます。ユーザーは、メールがアーカイブされていることを意識することなく、過去のメールにアクセスできます。

この仕組みにより、メールサーバーのディスク使用量を劇的に削減できます。 例えば、メールデータの90%以上をアーカイブサーバーに移管することも可能です。これにより、メールサーバーは常に身軽な状態を保つことができ、パフォーマンスの維持、サーバー増設コストの抑制、バックアップ時間の短縮など、ITインフラの運用管理における多くのメリットが生まれます。従業員はメール容量を気にすることなく業務に集中でき、IT管理者はサーバー管理の負担から解放されるのです。

内部不正を抑止し証拠を保全する

企業の信頼を根底から揺るがす内部不正。その手口は、情報の持ち出し、横領、ハラスメントなど多岐にわたりますが、その多くでコミュニケーションツールとしてメールが悪用されるケースが見られます。メールアーカイブは、こうした内部不正に対する強力な抑止力として機能し、万が一発生した際の確実な証拠となります。

まず、「見られている」という意識が最大の抑止力になります。「すべてのメール通信が監視・記録されている」という事実を全従業員に周知することで、不正行為を企む者に対する心理的なプレッシャーとなります。安易な情報持ち出しや、不適切なコミュニケーションを思いとどまらせる効果が期待できます。これは、罰則規定を設けるといった事後的な対策よりも、不正の発生を未然に防ぐ上で非常に重要です。

次に、万が一不正が疑われる事態が発生した場合の証拠保全能力です。例えば、特定の従業員による情報漏洩の疑いが浮上したとします。通常の環境では、本人がPCやメールボックスから関連するメールを削除してしまえば、調査は困難を極めます。しかし、メールアーカイブがあれば、その従業員が送受信したすべてのメール(すでに削除したものも含む)を、権限を持つ監査担当者が正確に遡って調査できます。

- 競合他社のドメイン宛に機密情報らしき添付ファイルが送られていないか?

- 私用のメールアドレスに大量の顧客データを転送していないか?

- 特定の取引先と不適切な癒着を示すようなやり取りはないか?

- 社内でのパワーハラスメントやセクシャルハラスメントにあたる言動がメールで行われていないか?

これらの調査を、キーワード検索、期間指定、送受信者の組み合わせなど、多彩な検索機能を駆使して効率的に行うことができます。そして、発見されたメールは改ざん不可能な原本として保存されているため、懲戒処分のための社内調査や、場合によっては法廷での訴訟においても、極めて強力な証拠として活用できます。

このように、メールアーカイブは、平時には従業員のコンプライアンス意識を高めることで不正を抑止し、有事には迅速かつ正確な事実究明を可能にする、企業のコーポレート・ガバナンスを支える上で不可欠なツールと言えるでしょう。

メールアーカイブとバックアップの決定的な違い

メールアーカイブとメールバックアップは、どちらもメールデータを保存するという点で似ているように思われがちですが、その目的、機能、そして法的な価値において根本的に異なります。 この違いを理解することは、自社の課題解決に適したソリューションを選択する上で非常に重要です。

両者の違いを明確にするために、以下の比較表をご覧ください。

| 比較項目 | メールアーカイブ | メールバックアップ |

|---|---|---|

| 主目的 | コンプライアンス、監査対応、訴訟対策、内部統制(長期間の完全な記録保持) | 障害復旧、災害対策(特定時点へのデータ復元) |

| 保存対象 | 送受信される「すべての」メールを個別に、リアルタイムで保存 | 「メールサーバー全体」を特定の時点(例:毎日深夜)でスナップショットとして保存 |

| 保存期間 | 数年〜無期限(ポリシーに基づき長期間) | 数週間〜数ヶ月(世代管理に基づき短期間) |

| データの完全性 | 完全(1通も漏らさず保存) | 不完全(バックアップ取得時点以降のデータは失われる) |

| 改ざん防止 | あり(一度保存したデータは削除・変更不可) | なし(復元後に削除・変更が可能) |

| 検索機能 | 高度(本文、添付ファイル、送受信者、期間など多彩な条件で高速検索) | 限定的または不可(サーバーごと復元が基本。個別のメール検索は困難) |

| 復元単位 | メール1通単位で個別に復元可能 | メールボックス単位またはサーバー全体が基本 |

| 法的証拠能力 | 高い(完全性・非改ざん性が担保されているため) | 低い(改ざんの可能性を否定できないため) |

| サーバー負荷軽減 | あり(スタブ機能によりサーバー容量を削減) | なし(サーバー容量には影響しない) |

この表からもわかるように、両者は似て非なるものです。それぞれの違いを具体的に見ていきましょう。

目的の違い:「記録」のためのアーカイブと「復旧」のためのバックアップ

最大の目的の違いは、バックアップが「災害やシステム障害からの復旧(ディザスタリカバリ)」を目的としているのに対し、アーカイブは「すべての通信記録の保全と、後日の監査・調査への対応」を目的としている点です。

バックアップは、ある時点のシステムの状態を丸ごと保存しておき、万が一サーバーが故障したり、データが破損したりした際に、その保存しておいた時点の状態に戻すためのものです。例えば、毎晩深夜にバックアップを取っている場合、午前中にサーバーがクラッシュすれば、前日の深夜の状態には戻せますが、その日の朝に受信したメールは失われてしまいます。

一方、メールアーカイブは、メールが送受信されるたびに、そのコピーをリアルタイムで専用ストレージに蓄積していきます。そのため、バックアップのタイミングに関係なく、すべてのメールが記録として残ります。目的はあくまで「記録」であり、障害復旧ではありません。

検索性と復元単位の違い:「探す」ためのアーカイブと「戻す」ためのバックアップ

この目的の違いが、機能面に大きな差を生んでいます。メールアーカイブの真価は、その高度な検索機能にあります。保存された膨大なメールの中から、「A社のBさんと、昨年4月から6月の間にやり取りした、”見積書”という単語を含む添付ファイル付きのメール」といった複雑な条件でも、瞬時に探し出すことができます。そして、見つけたメールを1通単位で、元のメールボックスに戻したり、ファイルとして書き出したりすることが可能です。これは、監査対応や訴訟時の証拠提出、あるいは「あの時のメール、消しちゃったんだけど…」という従業員からの依頼に迅速に対応する上で極めて重要です。

対して、バックアップから特定のメール1通を探し出すのは非常に困難です。多くの場合、バックアップデータからメールサーバー全体を別の検証環境に復元し、そこから対象のメールボックスにアクセスして手作業で探す、という非常に手間のかかる作業が必要になります。基本的には「メールボックスごと」「サーバーごと」元に戻すための仕組みであり、個別のメールを検索・復元する用途には向いていません。

法的証拠能力の違い:改ざん不可能なアーカイブと改ざん可能なバックアップ

訴訟や公的機関の調査において、メールを証拠として提出する場合、そのデータが「本物であり、改ざんされていない」ことを証明できるかが鍵となります。

メールアーカイブは、保存されたデータが誰にも削除・変更できない「WORM(Write Once, Read Many)」という技術思想に基づいて設計されています。これにより、データの完全性と非改ざん性が担保され、法的に高い証拠能力を持つと認められています。

一方、バックアップデータは、一度リストア(復元)してしまえば、その中のメールを削除したり編集したりすることが可能です。そのため、「提出されたメールは、復元後に都合よく編集されたものではないか?」という疑念を払拭できず、証拠としての信頼性はアーカイブに比べて著しく劣ります。

結論:アーカイブとバックアップは補完関係

メールアーカイブとメールバックアップは、どちらか一方があれば良いというものではなく、それぞれの役割を理解し、両方を組み合わせて運用することが企業のデータを守る上で理想的な形です。

- メールバックアップは、サーバー障害や災害といった「もしも」の事態に備え、事業継続性を確保するための保険です。

- メールアーカイブは、コンプライアンス遵守や内部統制、情報漏洩対策といった、日々の企業活動に伴うリスクを管理するための仕組みです。

両者の違いを正しく認識し、自社の課題解決にはどちらのアプローチ、あるいは両方が必要なのかを慎重に検討することが、失敗しない情報管理戦略の第一歩となります。

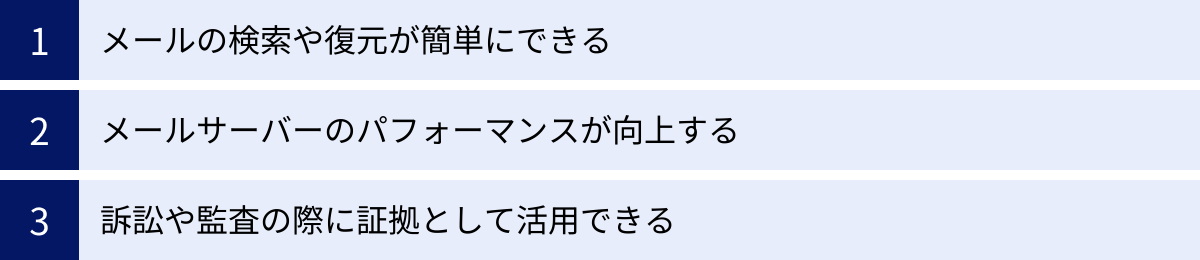

メールアーカイブを導入する3つのメリット

メールアーカイブの導入は、単にメールを保存するだけでなく、企業の業務効率、セキュリティ、ガバナンスの各側面において大きなメリットをもたらします。ここでは、導入によって得られる代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

メールの検索や復元が簡単にできる

企業でやり取りされるメールは、今や年間数百万、数千万通に達することも珍しくありません。この膨大な「情報の海」の中から、必要なメールを迅速かつ正確に見つけ出すことは、従業員の生産性に直結する重要な課題です。メールアーカイブは、この課題を劇的に改善します。

メリット1:従業員の生産性向上

多くの従業員が経験しているであろう「あのメール、どこにいったっけ?」という時間。過去の取引先とのやり取りを確認したい、上司からの指示を再確認したい、顧客からの問い合わせに関する過去の履歴を調べたい…など、メールを探す場面は日常的に発生します。個人のメールボックス内で、フォルダ分けや検索機能を駆使しても、見つからない、あるいは見つけるのに多大な時間がかかるケースは少なくありません。

メールアーカイブシステムを導入すると、従業員は専用のWebインターフェースや、普段使っているメーラーのプラグインを通じて、自分自身の過去の送受信メールすべてを、Google検索のように直感的に検索できます。

- 高速な全文検索: メール本文はもちろん、Word、Excel、PDFといった主要な添付ファイルの中身まで含めて、キーワードで横断的に検索できます。

- 多彩な検索条件: 送信者、受信者(To/Cc/Bcc)、件名、送受信日時、添付ファイルの有無やファイル名など、複数の条件を組み合わせて絞り込み検索が可能です。これにより、目的のメールをピンポイントで特定できます。

これにより、メール検索にかかっていた時間を大幅に削減し、従業員は本来のコア業務に集中できるようになります。ある調査では、知識労働者は業務時間の約20%を探し物に費やしているとも言われています。この「探し物」の時間を削減することは、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。

メリット2:簡単な自己復元と情報共有

従業員が誤って重要なメールを削除してしまった場合、従来であれば情報システム部門に復旧を依頼する必要がありました。しかし、IT担当者はバックアップテープからデータをリストアするなど、時間と手間のかかる作業を強いられます。

メールアーカイブがあれば、従業員自身がセルフサービスで必要なメールを検索し、自分のメールボックスにワンクリックで復元できます。 これにより、情報システム部門の負担を大幅に軽減すると同時に、従業員は必要な情報をタイムリーに入手できます。

また、退職者のメールボックスの扱いも容易になります。従来は、退職者のアカウントやメールボックスを情報資産として長期間保持し続ける必要があり、ライセンスコストや管理の手間がかかっていました。メールアーカイブがあれば、退職と同時にアカウントを削除しても、その人が過去に送受信したメールはすべてアーカイブ上に残っています。後任の担当者は、必要な権限を付与されることで、退職者のメールを参照し、スムーズな業務引き継ぎや顧客対応が可能になります。 これにより、属人化していた情報を組織の資産として有効活用できるのです。

このように、メールアーカイブがもたらす高度な検索・復元機能は、日々の業務効率を改善し、情報システム部門の負担を軽減し、そして組織としての情報活用レベルを引き上げるという、多岐にわたるメリットを生み出します。

メールサーバーのパフォーマンスが向上する

前述の「メールアーカイブの目的」でも触れましたが、メールサーバーのパフォーマンス向上と運用負荷の軽減は、導入によって得られる非常に大きな実務的メリットです。

日々増え続けるメールデータは、メールサーバーのストレージを圧迫し、システムの応答速度を低下させる主因となります。特に、大容量の添付ファイルが頻繁にやり取りされる環境では、その影響は顕著です。

メリット1:軽快なメール環境の実現

メールアーカイブシステムの「スタブ機能」を活用することで、メールサーバーに保存されるデータ量を劇的に削減できます。 受信したメールの原本(特に容量の大きい添付ファイル)はアーカイブサーバーに移管され、メールサーバー上にはその場所を示すポインタ(スタブ)だけが残ります。

この結果、個々のユーザーのメールボックスサイズは常に小さく保たれます。これにより、以下のような効果が期待できます。

- メーラーの動作が高速化: Outlookなどのメールクライアントの起動、メールの送受信、フォルダ間の移動といった日常的な操作が軽快になります。これは全従業員のストレス軽減と業務効率向上に直結します。

- メール送受信の安定化: サーバーの負荷が軽減されることで、メールの送受信遅延やエラーの発生を防ぎ、安定したメールコミュニケーション環境を維持できます。

従業員は、メールの容量制限を気にして古いメールを削除したり、添付ファイルを別途保存したりする手間から解放されます。ユーザーは何も意識することなく、過去のすべてのメールにシームレスにアクセスしながら、常に快適なパフォーマンスを享受できるのです。

メリット2:ITインフラのコストと運用負荷の削減

情報システム部門にとっても、そのメリットは計り知れません。

- サーバーコストの削減: メールサーバーのストレージ増設や、高性能なサーバーへのリプレースといった高額な投資を抑制できます。メールアーカイブ用のストレージは、比較的安価な大容量ストレージを利用できる場合が多く、トータルでのインフラコストを最適化できます。

- バックアップの効率化: メールサーバーのデータ量が削減されることで、日々のバックアップにかかる時間が大幅に短縮されます。これにより、バックアップウィンドウ(業務時間外にバックアップを完了させなければならない時間)に余裕が生まれ、運用が安定します。また、バックアップ用のストレージ容量も節約できます。

- 管理業務の簡素化: 「ユーザーのメールボックス容量が上限に達した」といったアラート対応や、容量超過ユーザーへの整理依頼といった、手間のかかる定常業務から解放されます。IT管理者は、より戦略的な業務にリソースを集中させることができます。

このように、メールアーカイブは、ユーザーの利便性向上と、IT部門の運用効率化・コスト削減を同時に実現する、一石二鳥のソリューションと言えるでしょう。

訴訟や監査の際に証拠として活用できる

企業活動がグローバル化・複雑化する現代において、訴訟や規制当局による監査は、もはや他人事ではありません。こうした有事の際に、自社の正当性を証明し、リスクを最小限に抑える上で、電子メールは決定的な証拠となり得ます。

メリット1:電子証拠開示(eディスカバリ)への迅速な対応

米国の民事訴訟で導入されている「eディスカバリ(電子証拠開示制度)」は、日本企業にも大きな影響を与えています。これは、訴訟の当事者が、裁判に関連する電子データ(メール、文書ファイルなど)を、相手方に開示することを義務付ける制度です。

この要請に応じる際、膨大なデータの中から関連する証拠を漏れなく、かつ迅速に収集・提出する必要があります。このプロセスに多大な時間とコストがかかることが、多くの企業の課題となっています。もし、要求された期間内に証拠を提出できなかったり、提出したデータに不備があったりすると、裁判で著しく不利な立場に置かれるだけでなく、多額の制裁金を科されるリスクもあります。

メールアーカイブシステムは、このeディスカバリへの対応を強力に支援します。

- 網羅的なデータ保全: 送受信されるすべてのメールが自動的に保存されているため、「必要なメールが削除されていて存在しない」という事態を防ぎます。

- 高速な証拠特定: 弁護士や専門家と協力し、キーワード、期間、関係者などの条件で関連メールを高速に検索・抽出し、対象範囲を絞り込むことができます。これにより、レビュー対象のデータ量を大幅に削減し、調査コストを抑制します。

- リーガルホールド機能: 訴訟に関連するメールデータを、通常の保存期間ポリシーとは別に、無期限に保護する「リーガルホールド」機能を備えた製品もあります。これにより、誤って証拠が削除されるのを防ぎます。

メリット2:内部監査・外部監査への効率的な対応

J-SOX法対応の内部統制監査や、会計監査、各種の行政監査など、企業は定期的に監査を受ける必要があります。監査では、特定の取引や業務プロセスが適切に行われているかを確認するために、関連するメールのやり取りの提出を求められることが頻繁にあります。

メールアーカイブがない場合、担当部署や従業員にメールの提出を依頼し、集まったメールの中から監査人が必要なものを探すという、非効率で時間のかかるプロセスになりがちです。また、提出されたメールがすべてであるという保証もありません。

メールアーカイブがあれば、権限を与えられた監査担当者が、独立した立場で、必要なメールを直接、網羅的に検索・閲覧できます。 これにより、監査プロセスは大幅に効率化・迅速化され、透明性も向上します。データが改ざん不可能な形で保存されているため、監査で提出される証拠の信頼性も格段に高まります。

結論として、メールアーカイブは平時の業務効率化ツールであると同時に、企業の存続を揺るganoしかねない有事の際に、自らを守るための「保険」であり「武器」となる、極めて重要な経営インフラなのです。

メールアーカイブ導入時の2つのデメリット

メールアーカイブは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっては考慮すべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させるための鍵となります。

導入と運用にコストがかかる

メールアーカイブシステムの導入と運用には、当然ながらコストが発生します。これは、導入を検討する上で最も直接的なハードルとなるでしょう。コストは大きく「導入コスト(初期費用)」と「運用コスト(ランニングコスト)」に分けられます。

1. 導入コスト(初期費用)

導入コストの内訳は、選択するシステムの提供形態(クラウド型かオンプレミス型か)によって大きく異なります。

- オンプレミス型の場合:

- ソフトウェアライセンス費用: メールアーカイブソフトウェア本体の購入費用です。ユーザー数やサーバー数に応じて変動します。

- ハードウェア費用: ソフトウェアを稼働させるためのサーバーや、膨大なメールデータを保存するためのストレージ(NAS/SANなど)の購入費用が必要です。システムの規模や求める性能によっては、数百万円以上の投資になることもあります。

- 構築費用: サーバーの設置、OSやソフトウェアのインストール、ネットワーク設定、既存メールシステムとの連携設定などを行うための作業費用です。自社のIT担当者が行う場合でも人件費がかかりますし、外部のSIerに依頼する場合は別途費用が発生します。

- クラウド型の場合:

- 初期設定費用: 多くのクラウドサービスでは、初期費用は無料か、比較的低額に設定されています。ただし、複雑な要件がある場合の個別設定サポートなどは、別途費用がかかることがあります。

- オンプレミス型のような高額なハードウェア投資は不要です。

2. 運用コスト(ランニングコスト)

導入後も、システムを維持・運用していくためのコストが継続的に発生します。

- オンプレミス型の場合:

- 保守費用: ソフトウェアのアップデートや技術サポートを受けるための年間保守契約費用が必要です。通常、ライセンス費用の15%〜20%程度が目安となります。

- ハードウェアの維持管理費: サーバーを設置しているデータセンターの利用料、電気代、ハードウェアの保守費用などがかかります。

- 人件費: サーバーの監視、障害対応、バックアップ管理、OSやソフトウェアのアップデート適用など、運用管理を行うIT担当者の人件費がかかります。専門知識を持つ人材の確保も課題となる場合があります。

- クラウド型の場合:

- 月額/年額利用料: 主なランニングコストです。料金体系はサービスによって様々ですが、一般的にはユーザー数や保存するデータ容量に応じて変動します。例えば、「1ユーザーあたり月額300円」や、「100GBあたり月額5,000円」といった形です。企業の規模が大きくなるほど、月々のコストも増加します。

- オプション費用: 高度な監査機能やeディスカバリ対応機能、長期保存オプションなどが別途有料で提供される場合があります。

コストに対する考え方

これらのコストは、一見すると純粋な「出費」に見えるかもしれません。しかし、メールアーカイブがもたらす価値や、導入しなかった場合に発生しうるリスクコストと比較検討することが重要です。

- リスクコストの削減: 訴訟対応でeディスカバリにかかる弁護士費用や調査費用、情報漏洩時の損害賠償や信用の失墜、監査で指摘を受けた場合のペナルティなど、有事の際に発生するコストは、アーカイブの導入・運用コストをはるかに上回る可能性があります。

- 業務効率化によるコスト削減: 従業員がメールを探す時間の削減、IT管理者の運用負荷軽減などを人件費に換算すると、アーカイブ導入のコストを十分に相殺できる可能性があります。

- インフラコストの削減: メールサーバーの増設やリプレースが不要になることで、ハードウェア投資を抑制できます。

したがって、コストを評価する際には、単なる費用としてではなく、将来のリスクを回避し、生産性を向上させるための「投資」として捉える視点が不可欠です。複数のツールを比較し、自社の規模や要件に合ったコストパフォーマンスの高いソリューションを選択することが求められます。

メール管理のルール作りが必要になる

メールアーカイブシステムは、導入すればすべてが自動で解決する「魔法の杖」ではありません。その効果を最大限に引き出し、円滑に運用するためには、技術的な導入と並行して、組織としての明確なルール作りと、従業員への周知徹底が不可欠です。このプロセスを怠ると、せっかく導入したシステムが宝の持ち腐れになったり、従業員の混乱や反発を招いたりする可能性があります。

1. 運用ポリシーの策定

まず、メールアーカイブをどのように運用していくのか、基本的な方針(ポリシー)を定める必要があります。検討すべき主な項目は以下の通りです。

- アーカイブの目的の明確化: なぜメールアーカイブを導入するのか(コンプライアンス強化、内部統制、業務効率化など)を明確にし、関係者間で共有します。目的が明確になることで、以降のルール作りも一貫性が保たれます。

- 保存期間の設定: 法令要件や社内規定に基づき、メールを何年間保存するのかを決定します。例えば、「すべてのメールを10年間保存し、その後は自動的に削除する」といった具体的なルールを定めます。無期限に保存し続けるとストレージコストが増大し続けるため、適切な保存期間の設定は重要です。

- 対象範囲の定義: どのメールをアーカイブの対象とするかを定義します。通常は全従業員のすべての送受信メールが対象となりますが、役職や部署によって保存期間を変えるなどの細かい設定が必要な場合もあります。

- アクセス権限の設定: 「誰が」「どの範囲のメールを」「どのような目的で」閲覧・検索できるのかを厳密に定める必要があります。これは非常に重要なポイントです。

- 一般従業員: 原則として、自分自身の送受信メールのみ検索・閲覧可能。

- 管理者・監査担当者: 内部監査や不正調査といった正当な目的がある場合に限り、全従業員のメールを検索できる権限を付与する。権限の付与は複数人の承認を必要とするなど、濫用を防ぐための牽制機能を設けることが重要です。

- これらの権限設定や監査ログの管理は、プライバシー保護の観点からも極めて慎重に行う必要があります。

2. 社内への周知と教育

新しいルールやシステムを導入する際には、従業員の理解と協力が不可欠です。

- 導入目的とメリットの説明: なぜメールアーカイブを導入するのか、それによって従業員個人にとってどのようなメリットがあるのか(メール検索が楽になる、容量を気にしなくてよくなるなど)を丁寧に説明し、納得感を得ることが重要です。「会社がメールを監視するため」といったネガティブな印象だけが先行しないよう配慮が必要です。

- プライバシーへの配慮の説明: すべてのメールが保存されることに対して、従業員が「監視されている」と感じ、プライベートなメールのやり取りに不安を覚える可能性があります。業務に関係のない私的なメールの利用は就業規則で禁止されていることを再確認させるとともに、管理者が個人のメールを恣意的に閲覧することはなく、厳格な権限管理と監査ログによって監視されていることを明確に伝え、プライバシー保護への配慮を強調することが重要です。

- 操作方法のトレーニング: 従業員がアーカイブシステムを使いこなせるように、検索や復元の方法について簡単なマニュアルを作成したり、説明会を実施したりする必要があります。特に、ITリテラシーが高くない従業員にも分かりやすいサポートが求められます。

これらのルール作りと周知活動は、情報システム部門だけでなく、法務、コンプライアンス、人事、経営層など、関連部署が連携して進めるべきプロジェクトです。技術的な側面と組織的な側面の両輪をしっかりと回すことが、メールアーカイブ導入を成功に導くための不可欠な要素となります。

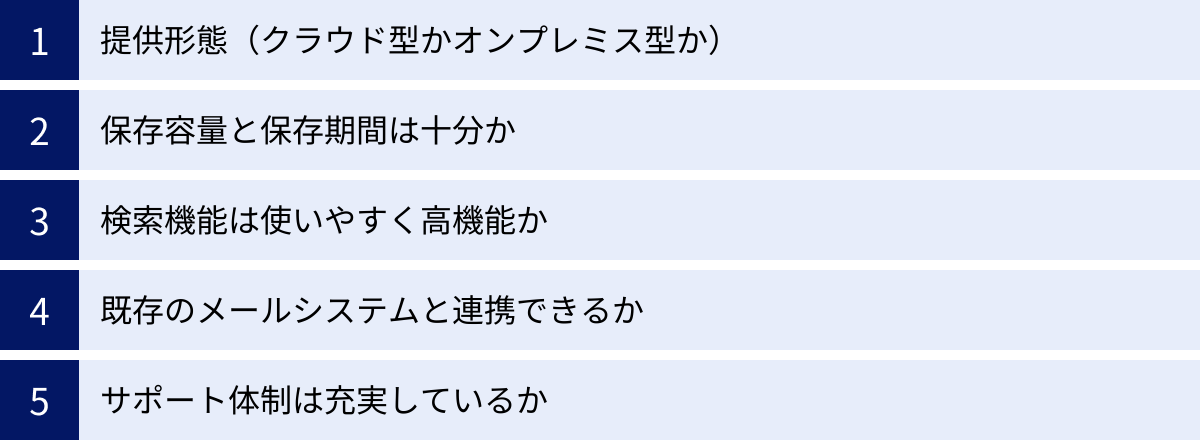

失敗しないメールアーカイブシステムの選び方5つのポイント

メールアーカイブ製品は国内外の多くのベンダーから提供されており、機能や価格も様々です。自社の目的や環境に合わない製品を選んでしまうと、コストが無駄になるばかりか、期待した効果が得られないという事態になりかねません。ここでは、製品選定で失敗しないための5つの重要なポイントを解説します。

提供形態(クラウド型かオンプレミス型か)

メールアーカイブシステムは、大きく「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの提供形態に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自社のIT戦略やリソース、予算に合った方を選択することが最初のステップです。

| 比較項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| 導入コスト | 低い(初期費用無料の場合も多い) | 高い(サーバー、ストレージ等の購入が必要) |

| 運用コスト | 月額/年額の利用料が発生 | 保守費用、電気代、人件費などが発生 |

| 導入スピード | 早い(申し込み後、数日で利用開始可能) | 遅い(ハードウェア調達、構築に時間がかかる) |

| 運用管理 | 不要(ベンダーが管理) | 必要(自社で専門担当者が必要) |

| カスタマイズ性 | 低い(提供される機能の範囲内) | 高い(自社の要件に合わせて柔軟に構築可能) |

| セキュリティ | ベンダーのセキュリティレベルに依存 | 自社で自由にポリシーを設計・構築可能 |

| 拡張性 | 容易(プラン変更で容量やユーザー数を追加) | ハードウェアの追加購入や再構築が必要 |

| おすすめの企業 | IT専任担当者が少ない中小企業、初期投資を抑えたい企業 | 高度なセキュリティ要件や独自の連携が必要な大企業 |

クラウド型

クラウド型は、サービス提供事業者が運用するサーバー上のメールアーカイブ機能を、インターネット経由で利用する形態です。SaaS(Software as a Service)の一種です。

メリット:

- 初期投資が不要: 自社でサーバーやストレージを用意する必要がないため、導入時のコストを大幅に抑えられます。

- 迅速な導入: 申し込みから短期間で利用を開始できます。

- 運用負荷の軽減: サーバーの監視、OSやソフトウェアのアップデート、障害対応といった運用管理はすべてベンダーが行うため、情報システム部門の負担がありません。

- 高い拡張性: 従業員の増減やデータ量の増加にも、契約プランを変更するだけで柔軟に対応できます。

デメリット:

- カスタマイズ性の低さ: 基本的には提供されている機能の範囲での利用となり、自社独自の細かい要件に対応するのは難しい場合があります。

- ランニングコスト: ユーザー数やデータ量に応じて月額(または年額)の利用料が継続的に発生します。長期間利用すると、総コストがオンプレミス型を上回る可能性もあります。

- セキュリティの依存: データの管理を外部ベンダーに委ねることになるため、そのベンダーのセキュリティ対策や信頼性が非常に重要になります。

近年では、導入の手軽さや運用負荷の低さから、企業の規模を問わずクラウド型を選択するケースが主流となっています。

オンプレミス型

オンプレミス型は、自社のデータセンターやサーバルーム内に、メールアーカイブ用のサーバーやソフトウェアを構築・運用する形態です。

メリット:

- 高いカスタマイズ性と連携性: 自社のセキュリティポリシーに完全に準拠したシステムを構築できます。また、既存の業務システムや認証基盤と密に連携させるなど、柔軟な設計が可能です。

- セキュリティのコントロール: 外部にデータを出さないため、機密性の高い情報を扱う企業や、厳格なセキュリティ要件を持つ業界(金融、医療など)で好まれる傾向があります。すべての管理を自社内で行えます。

- ランニングコストの可能性: 初期投資は高額ですが、一度構築してしまえば、月々の利用料は発生しません(保守費用等は除く)。長期的に見ると、クラウド型より総コストを抑えられる可能性があります。

デメリット:

- 高額な初期投資: サーバー、ストレージ、ライセンスなどの購入に多額のコストがかかります。

- 専門知識と人的リソースが必要: システムの構築、運用、保守を行うための専門知識を持ったIT担当者が必要です。

- 導入に時間がかかる: ハードウェアの選定・調達から、システムの設計・構築、テストまで、導入完了までに数ヶ月を要することもあります。

自社のIT人材のリソース、予算、セキュリティポリシー、そして将来の拡張計画などを総合的に考慮し、最適な提供形態を選択しましょう。

保存容量と保存期間は十分か

メールアーカイブの根幹をなすのが「保存」です。そのため、自社の要件を満たす容量と保存期間を確保できるかは、極めて重要な選定ポイントです。

保存容量の確認:

まず、自社で1日に送受信されるメールの平均的な通数と、1通あたりの平均サイズ(添付ファイル含む)を把握し、年間でどれくらいのデータ量が増加するのかを試算します。

年間増加データ量 = 1日のメール通数 × 平均サイズ × 稼働日数

この試算に基づき、将来的な増加も見越して十分な容量を確保できるプランや製品を選ぶ必要があります。

- クラウド型の場合: 多くのサービスでは容量ごと、あるいはユーザーごとの容量上限が定められています。上限を超えた場合の追加料金体系や、無制限プランの有無などを確認しましょう。特に、「容量無制限」を謳うサービスでも、実際には利用規約で「通常利用の範囲で」といった但し書きがある場合もあるため、詳細は必ず確認が必要です。

- オンプレミス型の場合: 初期導入時に、最低でも5年〜10年先を見越したストレージ容量を確保しておくことが望ましいです。また、将来的にストレージを容易に増設できる拡張性も考慮に入れる必要があります。

保存期間の設定:

次に、メールを何年間保存する必要があるかを検討します。これは、法的要件と社内規定の両面から決定します。

- 法的要件: J-SOX法や電子帳簿保存法、業界のガイドラインなどで定められた文書の保存期間を確認します。例えば、会社法では会計帳簿は10年、税法では7年の保存が義務付けられており、これらに関連するメールも同様の期間保存することが安全です。

- 社内規定: 訴訟リスクや業務上の必要性から、会社独自の保存期間を定めることもあります。

選択するツールが、設定した保存期間(例:7年、10年、無期限)に柔軟に対応できるかを確認します。また、保存期間を過ぎたデータを自動的に削除する機能があるかも重要です。不要なデータを永久に保持し続けると、ストレージコストの増大や検索パフォーマンスの低下につながる可能性があるためです。

検索機能は使いやすく高機能か

メールアーカイブは「保存して終わり」ではありません。保存した膨大なメールの中から、必要な情報を「いかに速く、正確に探し出せるか」が、その価値を大きく左右します。検索機能の使いやすさと性能は、必ずデモやトライアルで実際に触って確認すべきです。

チェックすべき検索機能のポイント:

- 検索スピード: 数百万、数千万通のメールの中から、数秒〜数十秒で結果が表示されるか。検索パフォーマンスは、日々の業務効率や有事の対応速度に直結します。

- 検索対象の広さ: メール本文、件名、ヘッダー情報(From, To, Cc, Bcc, Date)はもちろんのこと、添付ファイル(Word, Excel, PowerPoint, PDF, ZIPなど)の中身まで検索対象(全文検索)となっているかは必須の確認項目です。

- 検索条件の柔軟性:

- 複数のキーワードを組み合わせたAND/OR/NOT検索

- 特定のフレーズに完全一致するフレーズ検索

- 送受信者やドメイン名での絞り込み

- 日付や期間での範囲指定

- 添付ファイルの有無やファイル名、種類での絞り込み

- これらの条件を複数組み合わせて、複雑な検索ができるか。

- ユーザーインターフェース(UI): 検索画面は直感的で分かりやすいか。ITに不慣れな従業員でも、マニュアルを見なくてもある程度操作できるようなシンプルなUIが望ましいです。

- 監査用の高度な機能: 管理者や監査担当者向けに、複数人のメールボックスを横断して検索する機能や、検索条件をテンプレートとして保存する機能、検索結果のログ(誰がいつ何を検索したか)が記録される機能などがあるか。

これらの機能が充実しているほど、平時の業務効率化から有事の調査まで、幅広いシーンでメールアーカイブを有効活用できます。

既存のメールシステムと連携できるか

メールアーカイブシステムは、単体で動作するものではなく、現在利用しているメールサーバーやメールサービスと連携して動作します。そのため、自社のメール環境にスムーズに導入できるかの確認は必須です。

多くの企業で利用されている Microsoft 365 (Exchange Online) や Google Workspace (Gmail) との連携実績が豊富かどうかは、重要な判断基準となります。

確認すべき連携のポイント:

- 対応メールサーバー/サービス: 製品の公式サイトや仕様書で、対応しているメールサーバーの種類(Microsoft Exchange Server, Postfix, Sendmailなど)やクラウドメールサービス(Microsoft 365, Google Workspace)を確認します。

- 導入方式: どのようにメールを取り込むか。代表的な方式には以下があります。

- ジャーナリング方式: メールサーバーの機能(ジャーナリング機能)を使い、すべての送受信メールのコピーを自動的にアーカイブサーバーに転送する方式。最も一般的で確実な方法です。Microsoft 365やGoogle Workspaceもこの方式に対応しています。

- ゲートウェイ方式: メール送受信の経路上にアーカイブサーバーを設置し、そこを通過するメールをすべて取り込む方式。

- POP/IMAP取り込み方式: 各ユーザーのメールボックスに直接アクセスしてメールを吸い上げる方式。

- 自社の環境でどの方式が利用可能か、またどの方式が推奨されるかを確認します。

- 既存データのインポート: 導入以前にメールサーバーや各従業員のPCに保存されている過去のメール(PSTファイルなど)を、アーカイブシステムにインポートできるか。インポート機能があれば、過去のメール資産も一元管理できます。

- シングルサインオン(SSO)連携: Active DirectoryやAzure AD、IdP(Identity Provider)など、既存の認証基盤と連携してシングルサインオンを実現できるか。これが可能であれば、ユーザーはアーカイブシステムにログインする際に新たなID/パスワードを覚える必要がなくなり、利便性が向上します。

サポート体制は充実しているか

メールアーカイブは、企業の重要な情報インフラです。万が一のトラブルが発生した際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、製品選定において非常に重要です。

チェックすべきサポート体制のポイント:

- サポート対応時間: 平日の日中のみか、24時間365日対応か。自社のビジネスの稼働時間と照らし合わせて確認します。

- サポート窓口の種類: 電話、メール、専用ポータルサイトなど、どのような問い合わせ手段が用意されているか。日本語でのサポートが受けられるかは、国内企業にとっては必須条件です。

- サポートの質と範囲:

- 導入時の設定支援やトレーニングを提供してくれるか。

- 障害発生時の原因切り分けや復旧支援は迅速か。

- 運用に関する相談にも乗ってくれるか。

- マニュアルやFAQの充実度: オンラインで参照できるドキュメント類が整備されているか。自己解決できる情報が豊富にあれば、問い合わせの手間を省けます。

特に、自社にIT専門の担当者が少ない場合は、導入から運用まで手厚くサポートしてくれるベンダーを選ぶと安心です。契約前に、サポート体制の詳細についてもしっかりと確認しておきましょう。

おすすめのメールアーカイブツール10選

ここでは、国内で実績が豊富で、多くの企業に選ばれている代表的なメールアーカイブツールを10製品紹介します。それぞれのツールの特徴、提供形態などを比較し、自社に最適なツールを見つけるための参考にしてください。料金については変動する可能性や、構成によって個別見積もりとなるケースが多いため、公式サイトでの確認や直接の問い合わせをおすすめします。

| ツール名 | 提供ベンダー | 提供形態 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Active! vault SS | 株式会社クオリティア | クラウド | 低コストで導入可能。シンプルなUIと操作性。容量無制限プランあり。 |

| m-FILTER Archive | デジタルアーツ株式会社 | クラウド/オンプレミス | フィルタリング機能と連携し、セキュリティ対策に強み。誤送信対策も可能。 |

| MailBase | サイバーソリューションズ株式会社 | クラウド/オンプレミス | 高速な検索性能と高いユーザビリティ。大規模環境での実績多数。 |

| WISE Audit | 株式会社日立システムズ | クラウド/オンプレミス | Microsoft 365/Google Workspaceとの連携に強み。監査・e-Discovery機能を強化。 |

| MailStore Server | MailStore Software GmbH | オンプレミス | 比較的安価なパッケージソフト。中小企業での導入実績が豊富。 |

| HENNGE Email Archive | HENNGE株式会社 | クラウド | HENNGE Oneの一部として提供。Microsoft 365/Google Workspaceとの親和性が高い。 |

| Mail Gazer | 株式会社トランスウエア | クラウド/アプライアンス | 全文検索と高速ビューア。内部統制・監査機能を重視した設計。 |

| MailDepot | ソースポッド株式会社 | クラウド/オンプレミス | シンプルな機能と低価格を実現。中小企業向けに特化。 |

| Mail Dealer | 株式会社ラクス | クラウド | 共有メールボックスの管理に強み。問い合わせ管理とアーカイブを両立。 |

| Microsoft Exchange Online Archiving | Microsoft Corporation | クラウド | Microsoft 365の上位プランに含まれる。M365ユーザーに最適。 |

① Active! vault SS

株式会社クオリティアが提供するクラウド型のメールアーカイブサービスです。低コストで手軽に導入できる点が大きな特徴で、特に中小企業から高い支持を得ています。ユーザー数に応じた料金体系で、ストレージ容量無制限のプランも用意されており、将来的なデータ増加にも安心して対応できます。直感的で分かりやすい管理画面と検索インターフェースを備え、IT専門の担当者がいない企業でも容易に運用を開始できます。

(参照:株式会社クオリティア 公式サイト)

② m-FILTER Archive

デジタルアーツ株式会社が提供するメールアーカイブソリューションです。同社の主力製品であるメールセキュリティ(フィルタリング)ソフト「m-FILTER」とシームレスに連携できる点が最大の強みです。アーカイブ機能だけでなく、送信メールの一時保留や上長承認、添付ファイルの自動暗号化といった誤送信防止機能も合わせて実現できます。セキュリティとコンプライアンスを統合的に強化したい企業に適しています。クラウド型とオンプレミス型(ソフトウェア/アプライアンス)から選択可能です。

(参照:デジタルアーツ株式会社 公式サイト)

③ MailBase

サイバーソリューションズ株式会社が提供するメールアーカイブ市場で長年の実績を持つ製品です。特許技術を活かした高速な検索エンジンが特徴で、数千万通を超える大規模な環境でもストレスのない検索性能を発揮します。ユーザー個人が自身のメールを検索・復元できるポータル画面の使いやすさにも定評があります。クラウド型とオンプレミス型(ソフトウェア/アプライアンス)を提供しており、企業の規模や要件に応じた柔軟な導入が可能です。

(参照:サイバーソリューションズ株式会社 公式サイト)

④ WISE Audit

株式会社日立システムズが提供するメール・チャット監査アーカイブソリューションです。Microsoft 365やGoogle Workspace、Slack、Microsoft Teamsなど、多様なコミュニケーションツールを一元的にアーカイブ・監査できる点が特徴です。特にeディスカバリや内部監査といった高度な要件に対応するための、きめ細かな権限設定やワークフロー機能、レポート機能が充実しています。コンプライアンスを高度なレベルで実現したい大企業向けのソリューションです。

(参照:株式会社日立システムズ 公式サイト)

⑤ MailStore Server

ドイツのMailStore Software GmbHが開発し、日本では複数の代理店を通じて販売されているオンプレミス型のパッケージソフトウェアです。比較的低価格で導入できる手軽さから、世界中の小規模〜中規模の企業で広く利用されています。Windowsサーバーにインストールするだけで簡単に利用を開始でき、主要なメールサーバーやサービスからのメール取り込みに対応しています。自社でサーバーを管理できる環境があり、コストを抑えてオンプレミスで運用したい場合に有力な選択肢となります。

(参照:MailStore Software GmbH 公式サイト)

⑥ HENNGE Email Archive

HENNGE株式会社が提供するクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の機能の一つとして提供されるメールアーカイブサービスです。Microsoft 365やGoogle Workspaceとの連携を前提として設計されており、シングルサインオンやアクセスコントロールと合わせて導入することで、セキュアで利便性の高いメール環境を構築できます。 脱パスワードを実現する「HENNGE Access Control」など、他のサービスと組み合わせることで、包括的なセキュリティ対策が可能です。

(参照:HENNGE株式会社 公式サイト)

⑦ Mail Gazer

株式会社トランスウエアが提供するメールアーカイブ製品です。クラウド型と、専用サーバーで提供されるアプライアンス型があります。内部統制や監査での利用を特に重視した設計となっており、第三者(監査役など)による監査を円滑に行うための機能が充実しています。検索結果の高速なプレビュー表示や、誰がいつどのような操作を行ったかを詳細に記録する監査ログ機能に強みを持ちます。

(参照:株式会社トランスウエア 公式サイト)

⑧ MailDepot

ソースポッド株式会社が提供するメールアーカイブサービスです。「シンプル」「低価格」「使いやすい」をコンセプトに、中小企業が必要とする機能に絞って提供することで、高いコストパフォーマンスを実現しています。クラウド型とオンプレミス型があり、特にクラウドサービスは10ユーザーといった小規模からでも契約が可能です。初めてメールアーカイブを導入する企業や、限られた予算でスタートしたい企業におすすめです。

(参照:ソースポッド株式会社 公式サイト)

⑨ Mail Dealer

株式会社ラクスが提供する「Mail Dealer(メールディーラー)」は、厳密にはメールアーカイブ専門ツールではありません。「info@」や「support@」といった共有メールアドレス宛の問い合わせメールを、複数人のチームで効率的に管理・対応するための「メール共有管理システム」です。しかし、すべての送受信メールを自動で保存し、過去の対応履歴を簡単に検索できるため、顧客対応におけるメールアーカイブとしての役割を十分に果たします。問い合わせ管理の効率化と情報共有を主目的とする場合に最適なツールです。

(参照:株式会社ラクス 公式サイト)

⑩ Microsoft Exchange Online Archiving

Microsoft社が自ら提供するクラウドベースのアーカイブソリューションです。Microsoft 365の一部のプラン(E3、E5など)には標準で含まれているほか、下位プランのアドオンとしても追加できます。Microsoft 365(Exchange Online)との親和性は抜群で、ユーザーはOutlookの画面からシームレスにアーカイブされたメールにアクセスできます。コンプライアンスセンターを通じて、eディスカバリや訴訟ホールドといった高度な機能も利用可能です。Microsoft 365をメインで利用している企業にとっては、最も導入しやすい選択肢と言えるでしょう。

(参照:Microsoft Corporation 公式サイト)

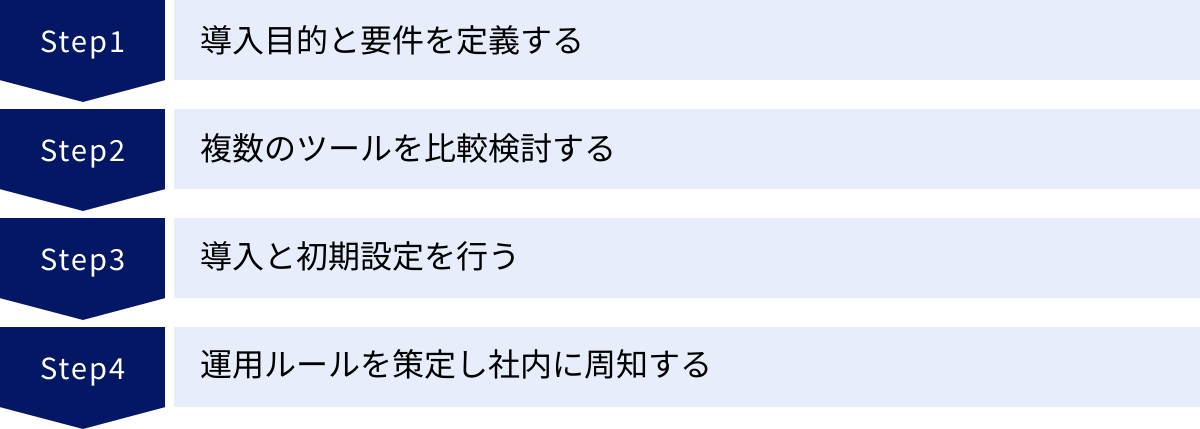

メールアーカイブ導入の4ステップ

メールアーカイブの導入は、単にツールを購入してインストールすれば完了というわけではありません。自社の目的を達成し、全社に定着させるためには、計画的なアプローチが必要です。ここでは、導入を成功させるための4つのステップを解説します。

① 導入目的と要件を定義する

すべてのプロジェクトの出発点として、「なぜメールアーカイブを導入するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。この目的が曖昧なままだと、製品選定の軸がぶれたり、導入後の効果測定ができなかったりします。

- 目的の明確化: 「メールアーカイブの4つの目的と必要性」で解説した内容を参考に、自社の最も大きな課題は何かを洗い出します。「J-SOX法対応のためのコンプライアンス強化」「増え続けるメールデータによるサーバー負荷の軽減」「退職者のメール引継ぎの効率化」など、具体的な言葉で目的を定義しましょう。経営層、情報システム、法務、総務など、関連部署のステークホルダーと議論し、合意を形成することが重要です。

- 要件定義: 明確になった目的に基づき、新しいシステムに求める具体的な機能や性能(要件)をリストアップします。

- 機能要件: どのような機能が必要か。(例:添付ファイル内の全文検索、eディスカバリ対応の訴訟ホールド機能、特定のキーワードでのアラート機能など)

- 非機能要件: 性能や品質に関する要件。(例:検索は5秒以内に完了すること、可用性は99.9%以上であること、保存期間は10年とすること、既存のActive Directoryとシングルサインオンできることなど)

- 予算とスケジュールの設定: 導入にかけられる予算の上限と、いつまでに稼働させたいかという目標スケジュールを定めます。

この目的と要件定義が、後のすべてのステップの羅針盤となります。時間をかけてでも、しっかりと固めておきましょう。

② 複数のツールを比較検討する

ステップ①で定義した要件を基に、具体的な製品の選定に入ります。1つの製品に絞らず、必ず複数の製品(最低でも3つ程度)をリストアップし、客観的に比較検討することが失敗しないためのポイントです。

- 情報収集: 「おすすめのメールアーカイブツール10選」で紹介したような製品を中心に、各社のウェブサイト、資料、導入事例などを参考に、自社の要件を満たせそうな候補を絞り込みます。

- 比較表の作成: 「失敗しないメールアーカイブシステムの選び方5つのポイント」で解説した項目(提供形態、コスト、検索機能、連携性、サポート体制など)を縦軸に、候補製品を横軸にした比較表を作成します。これにより、各製品の長所・短所を可視化し、客観的な比較が可能になります。

- デモとトライアルの実施: 資料やウェブサイトの情報だけでは、実際の使い勝手は分かりません。候補を2〜3製品に絞り込んだら、必ずベンダーにデモンストレーションを依頼し、可能であれば無料トライアルを申し込んで、実際に操作感を試しましょう。 特に、検索画面の使いやすさやレスポンス速度は、情報システム部門の担当者だけでなく、実際に利用することになる一般の従業員にも触ってもらうことが重要です。

- 見積もりの取得と交渉: 最終候補のベンダーから詳細な見積もりを取得します。初期費用とランニングコストの内訳を正確に把握し、自社の予算内に収まるかを確認します。

この比較検討のプロセスを丁寧に行うことで、自社にとって最適なコストパフォーマンスを持つ製品を見極めることができます。

③ 導入と初期設定を行う

導入する製品が決定したら、実際の導入・構築フェーズに移ります。ベンダーのサポートを受けながら、計画的に進めていきましょう。

- プロジェクト計画の策定: 誰が、いつまでに、何を行うのか、詳細なタスクとスケジュールをまとめたプロジェクト計画を作成します。自社の担当者とベンダーの担当者の役割分担を明確にしておきます。

- システム構築・設定:

- オンプレミス型の場合: サーバーやストレージの調達・設置、OSやミドルウェア、アーカイブソフトウェアのインストール、ネットワーク設定などを行います。

- クラウド型の場合: ベンダー側で提供される管理画面から、初期設定を行います。

- 既存メールシステムとの連携設定: Microsoft 365やGoogle Workspace、社内のExchange Serverなど、既存のメールサーバー側で、すべてのメールをアーカイブシステムに転送するための設定(ジャーナリング設定など)を行います。この設定を誤るとメールがアーカイブされないため、ベンダーの指示に従い慎重に作業します。

- ポリシー設定: ステップ①で定義した要件に基づき、アーカイブシステム上で保存期間、アクセス権限、監査ルールなどを具体的に設定していきます。

- テストと検証: 本番稼働前に、テスト用の環境で、メールが正しくアーカイブされるか、検索や復元が問題なく行えるかなどを十分にテストします。特に、連携部分の動作確認は念入りに行いましょう。

④ 運用ルールを策定し社内に周知する

システムの準備が整ったら、最後のステップとして、全社でスムーズに利用を開始し、定着させるための準備を行います。

- 運用マニュアルの作成: 従業員向けの簡単な操作マニュアル(メールの検索方法、復元方法など)や、管理者向けの運用手順書を作成します。

- 運用ルールの策定と周知: 「メール管理のルール作りが必要になる」で解説した内容(アクセス権限のルール、私的メールの扱い、問い合わせ窓口など)を盛り込んだ運用規定を整備し、全従業員に周知します。

- 社内説明会の実施: なぜこのシステムを導入するのかという背景・目的から、具体的な操作方法、利用上の注意点までを説明する会を実施します。質疑応答の時間を設け、従業員の疑問や不安を解消することが重要です。

- 段階的な導入: 可能であれば、まずは情報システム部門や特定の部署で先行して利用を開始し、問題点を洗い出してから全社に展開する、といった段階的な導入も有効です。

- 本番稼働と効果測定: すべての準備が整ったら、本番稼働を開始します。稼働後も、定期的に利用状況を確認し、導入目的が達成されているか(サーバー容量は削減されたか、問い合わせ対応時間は短縮されたかなど)を評価し、必要に応じて運用ルールや設定の見直しを行います。

これらの4つのステップを計画的かつ丁寧に進めることが、メールアーカイブ導入プロジェクトを成功に導き、その投資効果を最大化するための鍵となります。

まとめ

本記事では、メールアーカイブの基本的な概念から、その目的、メリット・デメリット、そして具体的なツールの選び方や導入ステップに至るまで、網羅的に解説してきました。

メールアーカイブは、もはや単なる「メールのバックアップ」や「倉庫」ではありません。それは、企業のコンプライアンスを遵守し、情報漏洩や内部不正といった重大なリスクから組織を守り、訴訟や監査といった有事の際に自社の正当性を証明するための、戦略的な情報管理基盤です。

同時に、メールサーバーの負荷を軽減して快適な業務環境を提供し、従業員が必要な情報を迅速に見つけ出せるようにすることで、日々の業務効率と生産性を向上させるという実務的なメリットも非常に大きいものです。

メールアーカイブ導入のポイントを改めて整理すると以下のようになります。

- 目的の明確化: まずは「コンプライアンス強化」「セキュリティ対策」「サーバー負荷軽減」「業務効率化」など、自社が何を解決したいのかを明確にすることが全ての出発点です。

- アーカイブとバックアップの違いの理解: 障害復旧のための「バックアップ」と、記録保全・監査のための「アーカイブ」は目的が全く異なります。両者の違いを正しく理解し、自社に必要なのはどちらか、あるいは両方かを判断しましょう。

- 自社に合ったシステムの選定: 「クラウドかオンプレミスか」「容量と期間は十分か」「検索機能は使いやすいか」「既存環境と連携できるか」「サポートは手厚いか」という5つのポイントを軸に、複数の製品を比較検討し、デモやトライアルで実際の使用感を確認することが重要です。

- 計画的な導入と運用ルールの整備: ツールを導入するだけでなく、アクセス権限や保存期間といった運用ルールをしっかりと定め、全従業員に周知徹底することが、導入を成功させ、形骸化させないための鍵となります。

日々やり取りされる膨大なメールは、適切に管理されれば企業の「知的資産」となり、放置されれば「リスクの温床」にもなり得ます。メールアーカイブへの投資は、未来の予期せぬリスクに対する最も確実な備えの一つであり、同時に日々の業務を円滑にするための賢明な選択です。

この記事が、皆様の企業におけるメール管理の課題解決と、最適なメールアーカイブ導入の一助となれば幸いです。まずは自社の現状を把握し、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。