現代のビジネスやテクノロジーを語る上で、「クラウド」という言葉を耳にしない日はないでしょう。その中でも、圧倒的なシェアと存在感を誇るのが、Amazonが提供する「AWS(アマゾンウェブサービス)」です。Webサイトやアプリケーションの基盤、データの保存や分析、さらにはAIやIoTといった最先端技術の活用まで、AWSはITに関わるあらゆる領域をカバーしています。

しかし、「AWSという言葉は聞いたことがあるけれど、具体的に何ができて、どんなメリットがあるのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。特に、これからIT業界を目指す方や、自社のビジネスにクラウド導入を検討している非エンジニアの方にとっては、専門用語が多く難しく感じられるかもしれません。

この記事では、そのような方々を対象に、AWSの基本から初心者向けに徹底的に解説します。クラウドコンピューティングの基礎知識から始まり、AWSを利用する具体的なメリット・デメリット、代表的なサービスで何ができるのか、そして気になる料金体系や学習方法、アカウントの作成手順までを網羅的にご紹介します。

本記事を最後まで読めば、AWSがなぜ世界中の企業や開発者から選ばれ続けているのか、その全体像と本質的な価値を深く理解できるはずです。AWSという強力なツールを理解し、あなたのビジネスやキャリアの可能性を広げるための一歩を踏み出してみましょう。

目次

AWS(アマゾンウェブサービス)とは

AWS(Amazon Web Services)とは、Amazon.comが提供するクラウドコンピューティングサービスの総称です。世界190カ国以上、数百万のユーザーに利用されており、スタートアップから大企業、政府機関に至るまで、あらゆる組織のITインフラを支えています。

単に「サーバーをインターネット経由で借りられるサービス」というだけではありません。AWSは、コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーキング、分析、機械学習(AI)、IoT(モノのインターネット)、セキュリティなど、200を超える多種多様なサービスを提供しています。これらのサービスをレゴブロックのように組み合わせることで、ユーザーは自社のニーズに合わせた柔軟なシステムを迅速に構築できます。

AWSが登場する以前、企業がWebサービスや社内システムを構築するには、「オンプレミス」と呼ばれる形態が主流でした。これは、自社で物理的なサーバーやネットワーク機器を購入し、データセンターやサーバー室に設置・運用する方法です。オンプレミスには、物理的な機器の購入費用や設置場所の確保、運用・保守のための専門人材など、多大な初期投資と継続的なコストが必要でした。

この課題を解決したのが、AWSに代表されるクラウドコンピューティングです。ユーザーは必要なITリソースを、必要な時に必要な分だけ、インターネット経身で利用できます。これにより、高額な初期投資をすることなく、ビジネスのアイデアをすぐに形にすることが可能になりました。AWSは、クラウドコンピューティングという概念を世に広め、現代のIT業界のあり方を根本から変えた、まさに革命的なサービスと言えるでしょう。

クラウドコンピューティングの基礎知識

AWSを理解するためには、その根幹にある「クラウドコンピューティング」の概念を正しく知ることが不可欠です。

クラウドコンピューティングとは、サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったITリソースを、インターネットを通じてオンデマンドで利用する仕組みのことです。ユーザーは、手元のPCやスマートフォンからインターネットに接続するだけで、データセンターにある膨大なコンピューティングパワーにアクセスできます。

例えるなら、自家発電機を持つ代わりに電力会社から電気を買うようなものです。自前で発電設備(サーバー)を所有・管理する手間やコストをかけることなく、コンセント(インターネット)に繋げば、使った分だけ料金を支払って電気(ITリソース)を利用できます。

このクラウドコンピューティングは、サービスの提供形態によって、主に「IaaS」「PaaS」「SaaS」の3つに分類されます。これらの違いを理解することは、AWSがどのような領域のサービスを提供しているのかを把握する上で非常に重要です。

IaaS・PaaS・SaaSの違い

IaaS、PaaS、SaaSは、クラウドサービス提供者が管理する範囲(責任範囲)と、ユーザーが管理する範囲の違いによって区別されます。家づくりに例えると分かりやすいでしょう。

- IaaS (Infrastructure as a Service): 「イアース」または「アイアース」

- 概要: ITインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)をサービスとして提供する形態です。家づくりで言えば、土地(インフラ)だけを借りるイメージです。土地の上にどんな家を建てるか(OSやミドルウェア、アプリケーションの導入)は、すべてユーザーの自由です。

- 特徴: 最も自由度・柔軟性が高いのが特徴です。OSの選定からネットワーク構成まで、細かくカスタマイズできます。AWSの代表的なサービスであるAmazon EC2(仮想サーバー)は、このIaaSに分類されます。

- 責任範囲:

- クラウド事業者: 物理的なサーバー、ストレージ、ネットワーク、データセンターの管理。

- ユーザー: OS、ミドルウェア、ランタイム、アプリケーション、データの管理。

- PaaS (Platform as a Service): 「パース」

- 概要: アプリケーションを実行するためのプラットフォーム(OS、ミドルウェア、データベースなど)をサービスとして提供する形態です。家づくりで言えば、土地と家の骨組み、電気・水道・ガスといった設備(プラットフォーム)が整った状態で借りるイメージです。ユーザーは、内装や家具(アプリケーション)を自由に配置するだけで済みます。

- 特徴: インフラやOSの管理が不要になるため、ユーザーはアプリケーションの開発と運用に集中できます。IaaSよりも手軽に開発を始められますが、提供されるプラットフォームに依存するため、自由度はIaaSに劣ります。AWSでは、AWS Lambda(サーバーレスコンピューティング)やAmazon RDS(マネージドデータベース)の一部がこれに該当します。

- 責任範囲:

- クラウド事業者: 物理インフラ、OS、ミドルウェア、ランタイムの管理。

- ユーザー: アプリケーション、データの管理。

- SaaS (Software as a Service): 「サース」または「サーズ」

- 概要: ソフトウェアをサービスとして提供する形態です。家づくりで言えば、家具や家電もすべて揃った完成品の家(ソフトウェア)をすぐに利用できるイメージです。

- 特徴: ユーザーはアカウントを登録するだけですぐにサービスを利用できます。インフラや開発環境について意識する必要は一切ありません。最も手軽ですが、機能のカスタマイズなどは提供されている範囲内に限られます。GmailやSlack、Salesforceなどが代表的なSaaSです。AWS自体はSaaSを提供するプラットフォームですが、AWSが直接提供するSaaSとしてはAmazon Chime(ビデオ会議ツール)などがあります。

- 責任範囲:

- クラウド事業者: 物理インフラからアプリケーションまですべて管理。

- ユーザー: サービスの利用と設定、データ入力。

これらの関係性を以下の表にまとめます。

| サービス形態 | 概要(家づくりの例え) | ユーザーの管理範囲 | 自由度 | 代表的なAWSサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| IaaS | 土地(インフラ)を借りる | OS、ミドルウェア、アプリケーション、データ | 高 | Amazon EC2 |

| PaaS | 骨組みと設備(プラットフォーム)が整った家を借りる | アプリケーション、データ | 中 | AWS Lambda, Amazon RDS |

| SaaS | 完成品の家(ソフトウェア)を借りる | データの入力、一部の設定 | 低 | Amazon Chime |

AWSは、このうちIaaSとPaaSの領域で特に強みを発揮し、非常に多くのサービスを提供しています。ユーザーは、IaaSでインフラを自由に構築することも、PaaSを利用して開発に専念することも、あるいは両者を組み合わせて最適なシステムを設計することも可能です。この選択肢の多さと柔軟性が、AWSが世界中の開発者から支持される大きな理由の一つとなっています。

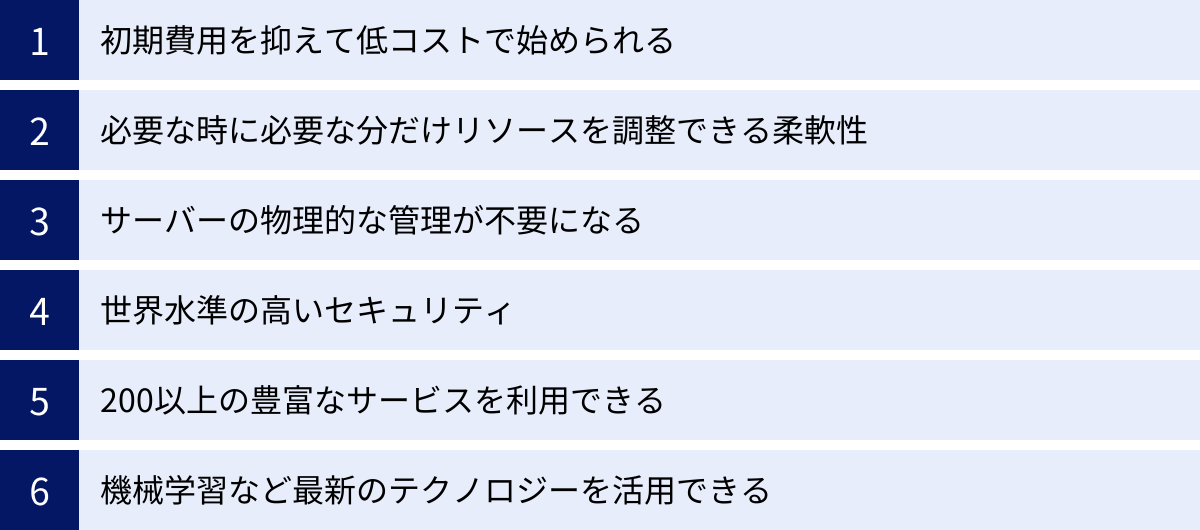

AWSを利用する6つのメリット

AWSがなぜこれほどまでに多くの企業や開発者に採用されているのでしょうか。それは、従来のオンプレミス環境にはなかった、数多くの魅力的なメリットがあるからです。ここでは、AWSを利用する特に重要な6つのメリットについて、それぞれ詳しく解説していきます。

① 初期費用を抑えて低コストで始められる

AWSを利用する最大のメリットの一つは、物理的なサーバーやネットワーク機器を購入する必要がなく、初期費用を大幅に抑えられることです。

従来のオンプレミス環境では、システムを構築する際に、まず将来のアクセス数やデータ量を予測し、それに見合った性能のサーバーやストレージを購入する必要がありました。この初期投資は、小規模なシステムでも数十万円から数百万円、大規模なものになれば数千万円以上かかることも珍しくありません。この「先行投資」のリスクは、特に資金力に乏しいスタートアップや新規事業にとって、大きな参入障壁となっていました。

しかし、AWSでは、これらのハードウェアを自前で用意する必要が一切ありません。必要な時に、必要な分だけのリソースをWeb上の管理画面から数クリックで調達できます。支払いは、利用した分だけを後払いする「従量課金制」が基本です。

例えば、新しいWebサービスを立ち上げたいと考えた時、オンプレミスならまずサーバー購入の見積もりから始めなければなりませんが、AWSなら数分後には仮想サーバーを起動し、開発を始めることができます。最初は最小限の構成でスタートし、ユーザーが増えてきたら徐々にリソースを増強していく、といった「スモールスタート」が可能なのです。

これにより、ビジネスのアイデアを思いついた時に、コストを理由に諦める必要がなくなりました。低リスクで新しい挑戦ができる環境を提供してくれること、これがAWSがイノベーションを加速させる根源的な強みと言えるでしょう。

② 必要な時に必要な分だけリソースを調整できる柔軟性

ビジネスの状況は常に変化します。ECサイトのセールやテレビ番組での紹介による突然のアクセス急増、あるいは季節的な需要の変動など、ITリソースの必要量も一定ではありません。AWSは、こうした需要の変動に柔軟に対応できる「スケーラビリティ」と「弾力性(Elasticity)」を備えています。

- スケーラビリティ: システムの規模を需要に応じて拡大・縮小できる能力のことです。

- スケールアップ/ダウン: サーバーのCPUやメモリといった性能自体を増強・縮小すること。

- スケールアウト/イン: サーバーの台数を増減させること。

オンプレミス環境では、一度購入したサーバーの性能を上げる(スケールアップ)のは困難ですし、アクセス急増に備えてあらかじめ過剰なスペックのサーバーを用意しておくと、平常時にはそのリソースが無駄になり、コスト効率が悪化します。

一方、AWSでは、トラフィックが増加した際に、自動的にサーバーの台数を増やす(オートスケーリング)といった設定が可能です。例えば、普段は2台のサーバーで運用しているWebサイトが、キャンペーン開始と同時にアクセスが殺到した場合、自動的にサーバーが10台、20台と増えていき、快適なレスポンスを維持します。そして、キャンペーンが終了してアクセスが落ち着けば、また自動的に元の2台に戻ります。

これにより、機会損失を防ぎつつ、無駄なコストを徹底的に排除できます。ユーザーは常に最適なリソース量でシステムを運用でき、コスト効率を最大化することが可能です。この「必要な時に、必要な分だけ」という俊敏性と柔軟性は、変化の激しい現代のビジネス環境において極めて重要な競争優位性となります。

③ サーバーの物理的な管理が不要になる

オンプレミス環境では、システムの運用だけでなく、それを支える物理的なインフラの管理も自社で行う必要がありました。これには、以下のような多岐にわたる作業が含まれます。

- ハードウェアの調達・設置: サーバーやネットワーク機器の選定、購入、データセンターへの搬入、ラッキング作業。

- 電源・空調管理: サーバーを安定稼働させるための電源容量の確保、停電対策(UPS)、適切な温度・湿度を保つための空調管理。

- ハードウェアの保守: サーバーの故障監視、部品交換(メモリ、ディスクなど)、定期的なメンテナンス。

- セキュリティ: データセンターへの入退室管理など、物理的なセキュリティ対策。

- 廃棄: 古くなった機器の適切なデータ消去と廃棄。

これらの作業は、専門的な知識を要するだけでなく、非常に手間と時間がかかります。IT部門の担当者は、本来注力すべきアプリケーションの開発やサービスの改善といった「価値を生み出す業務」ではなく、こうした「インフラの維持管理」というノンコア業務に多くの時間を割かれていました。

AWSを利用することで、企業はこれらの物理的な管理業務から完全に解放されます。ハードウェアの管理はすべてAmazonが世界最高水準のデータセンターで行ってくれます。ユーザーは、物理的なサーバーに触れることなく、Web上の管理画面(AWSマネジメントコンソール)からすべての操作を完結できます。

これにより、IT担当者はインフラの「守り」の業務から解放され、ビジネスの成長に直接貢献する「攻め」の業務に集中できるようになります。これは単なるコスト削減以上に、企業の競争力を高める上で非常に大きなメリットです。

④ 世界水準の高いセキュリティ

「クラウドはインターネット上にあるから、セキュリティが不安だ」という声を耳にすることがあります。しかし、これは大きな誤解です。実際には、AWSは多くの個別の企業が自前で構築するよりもはるかに高いレベルのセキュリティを実現しています。

Amazonは、自社の巨大なEコマース事業を支えるために、長年にわたってセキュリティへの莫大な投資を行ってきました。そのノウハウとテクノロジーが、AWSのサービスにも活かされています。AWSのデータセンターは、場所が公開されておらず、厳重な物理的セキュリティ対策(監視カメラ、警備員、生体認証など)が施されています。また、ネットワークは常に監視され、DDoS攻撃のようなサイバー攻撃からシステムを保護する仕組みも提供されています。

さらに、AWSは「責任共有モデル」という考え方を採用しています。これは、セキュリティの責任をAWSとユーザーとで分担するというものです。

- AWSの責任範囲(クラウド”の”セキュリティ):

- データセンターの物理的セキュリティ

- サーバー、ストレージ、ネットワークなどのハードウェア

- AWSが提供する各種サービスの基盤ソフトウェア

- ユーザーの責任範囲(クラウド”内”のセキュリティ):

- OSのセキュリティパッチ適用

- ファイアウォールの設定

- データの暗号化

- IAM(Identity and Access Management)によるアクセス権の適切な管理

つまり、AWSは堅牢な土台(インフラ)を提供し、ユーザーはその上で自社の要件に合わせてセキュリティ対策を施す、という分担です。AWSは、ユーザーが責任を果たすための豊富なセキュリティサービス(AWS WAF、Amazon GuardDutyなど)を提供しており、これらを活用することで、非常に強固なセキュリティ体制を構築できます。

また、ISO 27001、PCI DSS、SOC報告書など、数多くの第三者認証を取得していることも、その高いセキュリティレベルを客観的に証明しています。参照:AWS コンプライアンスプログラム

⑤ 200以上の豊富なサービスを利用できる

AWSの魅力は、単なる仮想サーバー(IaaS)の提供に留まりません。前述の通り、コンピューティング、ストレージ、データベースから、機械学習、IoT、データ分析、コンテンツ配信、セキュリティまで、200を超える膨大なサービス群を擁しています。

これにより、ユーザーはITに関するほぼすべてのニーズをAWS上で満たすことができます。

- Webサイトを公開したい → Amazon EC2(仮想サーバー) + Amazon S3(ストレージ)

- 大量のデータを分析したい → Amazon Redshift(データウェアハウス) + Amazon Athena(クエリサービス)

- 画像認識AIをアプリに組み込みたい → Amazon Rekognition

- 世界中のユーザーに動画を高速配信したい → Amazon CloudFront(CDNサービス)

このように、様々なサービスを組み合わせることで、複雑で高度なシステムも迅速に構築できます。従来であれば、それぞれの領域で異なるベンダーの製品を導入し、それらを連携させるための複雑な作業が必要でした。AWSを利用すれば、これらのサービスがシームレスに連携するように設計されているため、「ワンストップ」でインフラを構築・運用できます。この網羅性と統合性が、開発のスピードと効率を飛躍的に向上させます。

⑥ 機械学習など最新のテクノロジーを活用できる

AI、機械学習、ビッグデータ、IoTといったテクノロジーは、現代のビジネスにおいて競争力の源泉となっています。しかし、これらの技術をゼロから自社で開発・導入するには、高度な専門知識を持つ人材と膨大な計算リソースが必要であり、多くの企業にとってはハードルが高いものでした。

AWSは、こうした最先端のテクノロジーを、誰もがAPIを通じて手軽に利用できるサービスとして提供しています。

例えば、機械学習の分野では、「Amazon SageMaker」というサービスがあります。これは、機械学習モデルの構築、トレーニング、デプロイ(本番環境への展開)までの一連のプロセスを効率化する統合開発環境です。専門家でなくても、ガイドに従って作業を進めることで、高精度な予測モデルなどを構築できます。

他にも、画像・動画分析の「Amazon Rekognition」、音声認識の「Amazon Transcribe」、テキスト読み上げの「Amazon Polly」など、特定の機能に特化したAIサービスも多数用意されています。

これらのサービスを活用することで、大企業だけでなく、スタートアップや個人開発者でも、最先端のテクノロジーを自社のプロダクトやサービスに組み込むことができます。AWSは、技術革新を民主化し、あらゆる規模の組織がイノベーションを起こすための強力なプラットフォームとなっているのです。

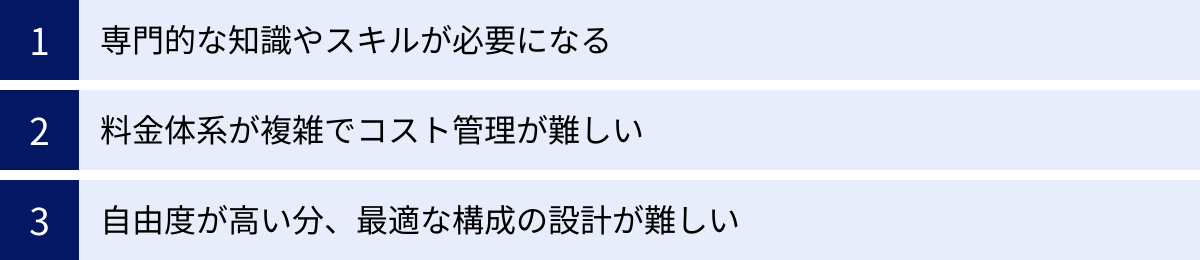

AWSを利用する3つのデメリット・注意点

AWSには多くのメリットがある一方で、導入や運用にあたって注意すべき点も存在します。メリットだけでなく、これらのデメリットを正しく理解し、対策を講じることが、AWSを効果的に活用する上で非常に重要です。

① 専門的な知識やスキルが必要になる

AWSは200を超える豊富なサービスを提供しており、その自由度の高さが大きなメリットです。しかし、その裏返しとして、膨大なサービスの中から自社の要件に最適なものを選択し、それらを適切に組み合わせて設計・構築・運用するには、高度で幅広い専門知識が求められます。

- ネットワーク: VPC、サブネット、ルートテーブル、セキュリティグループなど、クラウド上のネットワークを安全かつ効率的に設計するための知識。

- サーバー: EC2のインスタンスタイプの選定、OSのセットアップ、ミドルウェアのインストールと設定。

- データベース: RDSの選定(MySQL, PostgreSQLなど)、パフォーマンスチューニング、バックアップ戦略。

- セキュリティ: IAMによる権限管理、データの暗号化、各種セキュリティサービスの適切な設定。

- コスト管理: 各サービスの料金体系を理解し、コストを最適化するための知識。

これらの知識を一人ですべて網羅するのは容易ではありません。特に、オンプレミス環境の経験しかないエンジニアが初めてクラウドを扱う場合、考え方や設計思想の違いに戸惑うことも多くあります。

対策としては、計画的な人材育成が不可欠です。社内での勉強会の実施、オンライン学習サービスの活用、AWS認定資格の取得などを通じて、チーム全体のスキルアップを図る必要があります。また、自社での対応が難しい場合は、AWSの導入・運用を支援してくれる専門のパートナー企業(APNパートナー)の協力を得ることも有効な選択肢となります。十分な知識がないまま手探りで運用を始めると、セキュリティリスクを高めたり、予期せぬコストが発生したりする可能性があるため注意が必要です。

② 料金体系が複雑でコスト管理が難しい

「初期費用が不要で、使った分だけ支払う従量課金制」はAWSの大きなメリットですが、同時にデメリットにもなり得ます。料金体系が非常に複雑で、詳細を理解しないまま利用すると、意図せず高額な請求が発生してしまうリスクがあります。

AWSの料金は、主に以下の3つの要素で決まります。

- コンピューティング: 仮想サーバー(EC2)のインスタンスタイプと稼働時間。

- ストレージ: ファイル(S3)やデータベース(RDS)に保存しているデータの容量。

- データ転送: インターネットへ向かうデータ転送量(データアウト)。

これら以外にも、各サービスごとに独自の課金単位が設定されており、例えばAPIのコール回数、ロードバランサーの処理データ量、Lambdaの実行時間など、課金ポイントは多岐にわたります。これらの無数の課金項目をすべて正確に把握し、将来のコストを予測するのは非常に困難です。

特に注意が必要なのが、データ転送量です。AWS内(例えばEC2からS3)のデータ転送は無料または安価なことが多いですが、AWSからインターネットへのデータ転送(アウトバウンド)には比較的高額な料金がかかります。これを意識せずに大容量のデータを外部に転送し続けると、請求額が跳ね上がる可能性があります。

このような「クラウド破産」とも呼ばれる事態を避けるためには、積極的なコスト管理が必須です。AWSには、コストを可視化・分析するための「AWS Cost Explorer」や、設定した予算を超えそうになったらアラートを通知してくれる「AWS Budgets」といった公式ツールが用意されています。これらのツールを必ず設定し、定期的にコストの内訳を確認する習慣をつけることが重要です。また、開発環境などで不要になったリソースを消し忘れないように、リソースの棚卸しを徹底することも大切です。

③ 自由度が高い分、最適な構成の設計が難しい

メリット⑤で挙げた「200以上の豊富なサービス」とメリット①の「柔軟性」は、AWSの強力な武器ですが、これもまた初心者にとっては大きな壁となり得ます。選択肢が多すぎるために、「どのサービスをどう組み合わせるのが最適解なのか」を判断するのが非常に難しいのです。

例えば、「Webアプリケーションを一つ動かす」という単純な要件に対しても、AWSでは無数の実現方法が考えられます。

- 伝統的な構成: EC2インスタンス上にWebサーバーとAPサーバー、DBサーバーを構築する。

- マネージドサービス活用: アプリケーションはEC2、データベースはRDSを利用する。

- コンテナ活用: Amazon ECSやEKSを使って、コンテナでアプリケーションを動かす。

- サーバーレス構成: API Gateway + Lambda + DynamoDBで、サーバーを一切管理しない構成にする。

どの構成が最適かは、アプリケーションの特性、求められるパフォーマンス、可用性、運用体制、コスト要件などによって変わってきます。最適な設計(アーキテクチャ)ができていないと、将来的にパフォーマンスが出なくなったり、運用が複雑化したり、コストが想定以上にかさんだりするといった問題が発生します。

この課題に対処するため、AWSは「AWS Well-Architected Framework」という、システム設計のベストプラクティス集を公開しています。これは、「運用上の優秀性」「セキュリティ」「信頼性」「パフォーマンス効率」「コスト最適化」「持続可能性」という6つの柱に基づいて、クラウド上で優れたシステムを構築するための考え方と具体的な設計原則を示したものです。

AWSでシステムを設計する際には、このフレームワークを羅針盤として参照し、自社の設計がベストプラクティスに沿っているかを確認することが、失敗を避けるための鍵となります。

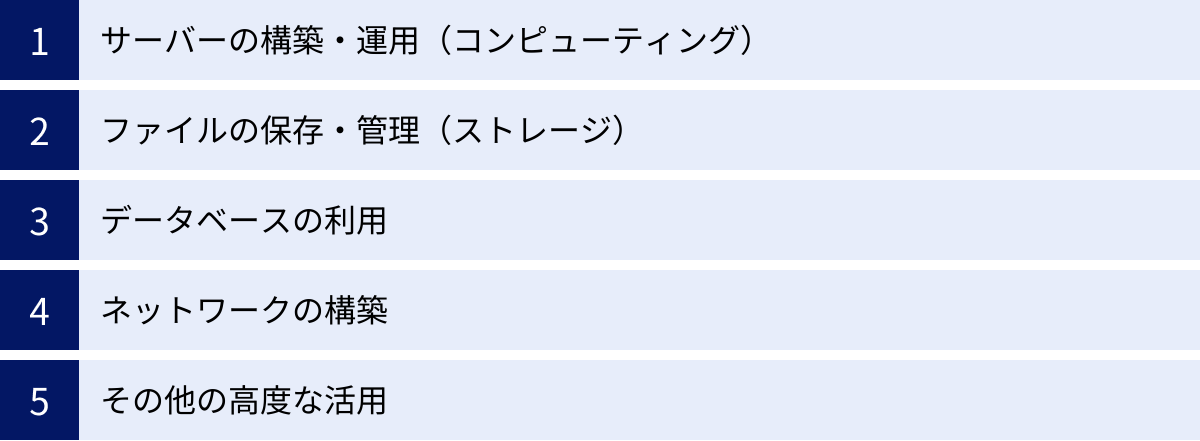

AWSでできることと代表的なサービス

AWSでは200を超えるサービスが提供されていますが、すべてを一度に覚える必要はありません。まずは、システム構築の基本となる主要なカテゴリと、その中で最もよく使われる代表的なサービスを理解することから始めましょう。ここでは、代表的なユースケースごとに、AWSで何ができるのかを具体的なサービスと共に紹介します。

サーバーの構築・運用(コンピューティング)

コンピューティングは、アプリケーションのプログラムを実行したり、計算処理を行ったりする、システムの「頭脳」にあたる部分です。AWSでは、様々な要件に応じたコンピューティングサービスが提供されています。

Amazon EC2(仮想サーバー)

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) は、AWSの中核をなす最も基本的なサービスの一つで、クラウド上に仮想的なサーバーを作成・利用できるIaaSです。

ユーザーは、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーク性能の異なる様々な「インスタンスタイプ」から、用途に合ったものを選択できます。例えば、Webサーバーには汎用的なタイプ、大規模な計算にはCPU性能が高いタイプ、データベースにはメモリが多いタイプといった使い分けが可能です。また、OSもWindows Serverや各種Linuxディストリビューション(Amazon Linux, Ubuntu, Red Hatなど)から自由に選べます。

数分でサーバーを起動でき、不要になればすぐに停止・削除できる手軽さが特徴です。Webサイトやブログのホスティング、企業の基幹システムのサーバー、開発・テスト環境など、あらゆる用途のサーバーとして利用できる汎用性の高さが魅力です。

AWS Lambda(サーバーレスコンピューティング)

AWS Lambdaは、サーバーの存在を意識することなく、プログラムコードを実行できるPaaS(サーバーレスコンピューティングサービス)です。

EC2では、OSのアップデートやセキュリティパッチの適用といったサーバー管理をユーザー自身が行う必要がありました。一方、Lambdaでは、実行したいコード(関数)をアップロードするだけで、あとはAWSが自動的にコードを実行するための環境を用意・管理してくれます。

特定のイベント(例:S3にファイルがアップロードされた、APIが呼び出された)をきっかけにコードが実行される「イベント駆動型」のアーキテクチャに適しています。料金はコードが実行された時間(ミリ秒単位)とリクエスト数に基づく完全な従量課金制で、コードが実行されていない間は一切料金がかからないため、コスト効率が非常に高いのが特徴です。画像のサムネイル生成、データのETL処理、チャットボットのバックエンドなど、特定のタスクを自動化するのに広く利用されています。

ファイルの保存・管理(ストレージ)

データはビジネスの生命線です。AWSは、高い耐久性と拡張性を備えた、様々な種類のストレージサービスを提供しています。

Amazon S3(オブジェクトストレージ)

Amazon Simple Storage Service (S3) は、非常に高い耐久性、可用性、スケーラビリティを持つオブジェクトストレージサービスです。

「オブジェクトストレージ」とは、ファイル(オブジェクト)を、それに関連するメタデータと共にIDを付けて保存する方式です。容量の制限は実質的になく、保存するデータ量に応じて自動的にスケールします。S3の最大の特徴は「99.999999999%(イレブンナイン)」という驚異的なデータの耐久性です。これは、1,000万個のファイルを1年間保存した場合、1つのファイルが失われるのに1万年かかる、というレベルの堅牢性を意味します。(参照:Amazon S3 とは? – Amazon Simple Storage Service)

Webサイトの画像や動画ファイル、アプリケーションのログデータ、バックアップデータ、ビッグデータ分析のデータレイクなど、あらゆる種類の静的データの保存場所としてデファクトスタンダードとなっています。アクセス頻度に応じて料金の安いストレージクラス(S3 Standard-IA, S3 Glacierなど)にデータを移動させることで、コストを最適化することも可能です。

データベースの利用

アプリケーションの多くは、顧客情報や商品情報、注文履歴といった構造化されたデータをデータベースで管理します。AWSは、データベースの構築・運用を容易にするマネージドサービスを提供しています。

Amazon RDS(リレーショナルデータベース)

Amazon Relational Database Service (RDS) は、クラウド上でリレーショナルデータベース(RDB)を簡単にセットアップ、運用、スケールできるマネージドサービスです。

通常、データベースサーバーを自前で構築・運用するには、インストール作業、パッチ適用、バックアップ、冗長化など、専門的で手間のかかる管理作業が必要です。RDSを利用すると、これらの煩雑な運用管理タスクの多くをAWSが自動化してくれます。ユーザーは、MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Serverといった使い慣れたデータベースエンジンを選択するだけで、数クリックで高可用性・耐久性を備えたデータベース環境を構築できます。

これにより、開発者はデータベースの管理ではなく、アプリケーション開発という本来の業務に集中できます。Webアプリケーションやモバイルアプリのバックエンド、業務システムのデータストアなど、リレーショナルデータが必要なあらゆる場面で活用されています。

ネットワークの構築

クラウド上にシステムを構築する際、外部からのアクセスを制御し、内部のコンポーネント間を安全に通信させるためのネットワーク設計が不可欠です。

Amazon VPC(仮想プライベートクラウド)

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) は、ユーザーのAWSアカウント専用の、論理的に分離されたプライベートなネットワーク空間を構築できるサービスです。

VPCを使うことで、自社のデータセンターのネットワークと同じように、IPアドレスの範囲やサブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどを自由に定義できます。例えば、インターネットから直接アクセスできる「パブリックサブネット」にWebサーバーを配置し、外部からはアクセスできない「プライベートサブネット」にデータベースを配置する、といった多層的なネットワーク構成を組むことで、セキュリティを大幅に向上させることができます。

AWSでシステムを構築する際には、まずこのVPCでネットワークの土台を作ることが基本となります。

Amazon Route 53(DNSサービス)

Amazon Route 53は、高い可用性とスケーラビリティを備えた、クラウドのドメインネームシステム(DNS)Webサービスです。

DNSとは、「example.com」のような人間が覚えやすいドメイン名を、コンピューターが理解できる「192.0.2.1」のようなIPアドレスに変換する、インターネットの「電話帳」のような役割を担っています。

Route 53では、ドメイン名の登録・管理だけでなく、ユーザーの地理的位置に応じて最も近いサーバーにアクセスを振り分ける(ジオロケーションルーティング)や、サーバーのヘルスチェックを行い、障害が発生したサーバーから自動的に正常なサーバーへアクセスを切り替える(フェイルオーバールーティング)といった、高度なルーティング機能を利用できます。これにより、Webサイトやアプリケーションのパフォーマンスと可用性を高めることができます。

その他の高度な活用

AWSの真価は、これらの基本的なサービスに加え、最先端技術を手軽に利用できる高度なサービス群にあります。

機械学習・AI

前述のAmazon SageMakerに加え、テキスト、音声、画像、動画からインサイトを引き出す様々なAIサービスを提供しています。例えば、Amazon Rekognitionは画像や動画を分析し、物体や人物、テキストを検出できます。これにより、写真の自動タグ付けや不適切なコンテンツのフィルタリングといった機能を簡単に実装できます。

IoT(モノのインターネット)

AWS IoT Coreは、インターネットに接続されたデバイス(センサーやカメラなど)を、簡単かつ安全にクラウドアプリケーションや他のデバイスに接続するためのマネージドサービスです。何十億ものデバイスと何兆ものメッセージに対応できるスケーラビリティを持ち、デバイスから収集したデータをリアルタイムで処理・分析し、アクションを起こすといったIoTシステムの構築を支援します。

AWSの料金体系

AWSの利用を検討する上で、最も気になる点の一つが料金体系でしょう。AWSの料金は非常に柔軟ですが、その分複雑な側面もあります。ここでは、基本的な考え方から、コストを抑えるための割引プラン、無料で試せる枠組みまでを分かりやすく解説します。

基本は使った分だけ支払う「従量課金制」

AWSの料金体系の最も基本的な原則は、「使った分だけ支払う」という従量課金制(Pay-as-you-go)です。長期契約や最低利用料金は原則としてなく、サービスを停止すれば料金は発生しません。これにより、無駄なコストを最小限に抑え、リスクなく新しい試みを始めることができます。

課金の対象となる主な要素は、前述の通り以下の3つです。

- コンピューティング: EC2インスタンスなどを起動している時間に対して課金されます(秒単位または時間単位)。

- ストレージ: S3やEBS(EC2のディスク)に保存しているデータの容量(GB)に対して課金されます(月額)。

- データ転送: AWSからインターネットへ出ていく(アウトバウンド)データ量に対して課金されます。AWSリージョン内や、インターネットからAWSへのインバウンドデータ転送は、多くの場合無料です。

これらの基本要素に加え、各サービスごとに独自の課金メトリクスが存在します。例えば、RDSではインスタンスの稼働時間に加えてストレージ容量、Lambdaでは実行回数と実行時間といった具合です。利用するサービスの料金ページを事前に確認し、何に対して課金されるのかを把握しておくことが重要です。

長期利用でお得になる割引プラン

常時稼働させる本番環境のサーバーなど、利用量が安定しているワークロードに対しては、従量課金よりもお得になる割引プランが用意されています。これらを活用することで、オンデマンド料金(通常の従量課金)と比較して最大72%ものコスト削減が可能です。(参照:AWS 料金)

リザーブドインスタンス

リザーブドインスタンス(RI)は、特定のEC2インスタンス(インスタンスタイプ、リージョン、OSなどが固定)を1年または3年という長期間利用することを約束(コミット)することで、大幅な割引を受けられるプランです。

利用量が予測しやすく、構成の変更が少ない安定したシステム(例:本番環境のWebサーバーやデータベース)に適しています。支払い方法も、全額前払い、一部前払い、前払いなしから選択でき、前払いの金額が多いほど割引率が高くなります。ただし、コミットしたインスタンスタイプを変更できないなど、柔軟性に欠ける側面もあります。

Savings Plans

Savings Plansは、RIよりも柔軟性の高い割引プランです。特定のインスタンスタイプを予約するのではなく、1時間あたりのコンピューティング使用量(例:$10/時間)を1年または3年間コミットします。

このプランの大きなメリットは、コミットした金額の範囲内であれば、インスタンスタイプやリージョン、OSを変更しても割引が適用され続ける点です。例えば、最初は東京リージョンでm5.largeインスタンスを使っていたものを、後から大阪リージョンのc5.xlargeインスタンスに変更しても、Savings Plansの割引対象となります。また、EC2だけでなく、FargateやLambdaといった他のコンピューティングサービスにも適用されます。

RIよりも柔軟性が高いため、近年ではSavings Plansの利用が主流になりつつあります。

| プラン名 | 割引の仕組み | 柔軟性 | 最適なユースケース |

|---|---|---|---|

| リザーブドインスタンス (RI) | 特定のインスタンスタイプを1年or3年予約 | 低 | 構成が完全に固定されている安定したワークロード |

| Savings Plans | コンピューティング使用量($/時間)を1年or3年コミット | 高 | 構成変更の可能性がある、または複数のコンピューティングサービスを利用するワークロード |

一定期間無料で試せる「無料利用枠」

「いきなり課金されるのは不安」という初心者の方のために、AWSには「無料利用枠」が用意されています。これにより、リスクなくAWSの様々なサービスを試すことができます。無料利用枠には、主に2つのタイプがあります。

- 12ヶ月間無料: AWSアカウントを新規作成してから12ヶ月間、主要なサービスを一定の上限まで無料で利用できます。例えば、EC2の特定インスタンス(t2.microなど)を月750時間(1ヶ月間動かし続けられる時間)、S3ストレージを5GB、RDSを月750時間などが含まれます。(2024年5月時点の情報。内容は変更される可能性があります)

- 永続的に無料: 12ヶ月の期間が終了した後も、一部のサービスは永続的に無料の上限が設定されています。例えば、AWS Lambdaは毎月100万リクエストまで、Amazon DynamoDB(NoSQLデータベース)は25GBのストレージまでが無料です。

この無料利用枠を活用すれば、個人学習や小規模なアプリケーションのプロトタイピングなどを、費用をかけずに行うことができます。ただし、無料枠の上限を超えた分は通常の従量課金が発生するため、AWS Budgetsなどで利用状況を監視しておくことが推奨されます。

詳細は公式サイトで確認してください。

参照:AWS 無料利用枠

料金を見積もれる「AWS Pricing Calculator」

システム構築前に、どのくらいの費用がかかるのかを事前に把握したい場合、「AWS Pricing Calculator」という公式ツールが非常に役立ちます。

このWebベースのツールを使うと、利用したいサービス、インスタンスタイプ、リージョン、利用量などを入力するだけで、月額料金や年間料金の見積もりを簡単に作成できます。複数の構成パターンを比較したり、割引プランを適用した場合のコスト削減効果をシミュレーションしたりすることも可能です。

新しいシステムを設計する際には、必ずこのツールを使ってコストを見積もることで、予算オーバーを防ぎ、よりコスト効率の高い構成を検討することができます。

他の主要クラウドサービスとの違い

クラウドコンピューティング市場には、AWS以外にも強力なプレイヤーが存在します。特に、Microsoftが提供する「Azure」と、Googleが提供する「Google Cloud(旧称GCP)」は、AWSと合わせて「三大クラウド」と呼ばれ、激しい競争を繰り広げています。ここでは、AWSがこれらの競合サービスとどう違うのか、それぞれの特徴を比較してみましょう。

Microsoft Azureとの比較

Microsoft Azureは、クラウド市場においてAWSに次ぐ第2位のシェアを誇る強力なライバルです。その最大の強みは、多くの企業で既に広く利用されているMicrosoft製品との圧倒的な親和性にあります。

- Windows環境との連携: Windows Serverをオンプレミスで利用している企業がクラウドへ移行する際、Azureは非常にスムーズな選択肢となります。Active Directoryとの連携や、既存のWindows Serverライセンスを持ち込んでコストを抑える「Azure Hybrid Benefit」など、Microsoftエコシステムに深く根ざした機能が豊富です。

- Office 365との連携: Office 365やMicrosoft 365を利用している企業は、ID管理基盤であるAzure Active Directoryを共通で利用できるため、シームレスなシングルサインオン環境などを容易に構築できます。

- エンタープライズ市場での強み: Microsoftは長年にわたり、大企業向けの営業チャネルと強力なサポート体制を築いてきました。このため、特に大企業(エンタープライズ)市場においてAzureは非常に強い存在感を示しています。

AWSと比較した場合、Azureは後発ながらも猛烈な勢いで追い上げており、特にWindowsベースのシステムを多用する大企業にとっては、AWSよりも魅力的な選択肢となる場合があります。一方、AWSはサービスの数や成熟度、スタートアップから大企業まで幅広い層に利用されている実績、Web系の開発者コミュニティの大きさといった点で依然として優位性を持っています。

Google Cloud (GCP)との比較

Google Cloud (GCP)は、Googleが自社の強力なサービス(検索エンジン、Gmail, YouTubeなど)を支えるために構築した、高性能なインフラを外部に提供するサービスです。市場シェアではAWS、Azureに次ぐ3番手ですが、特定の技術領域において非常に高い評価を得ています。

- データ分析と機械学習: Google Cloudの代名詞とも言えるのが、超高速なデータウェアハウスサービス「BigQuery」です。テラバイト、ペタバイト級のビッグデータを数秒から数十秒で分析できる性能は、他のクラウドサービスを圧倒しています。また、AI・機械学習プラットフォームも非常に強力で、最新のAI技術を手軽に利用できるサービスが揃っています。

- コンテナ技術: 今日のアプリケーション開発で主流となっているコンテナ技術のオーケストレーションツール「Kubernetes」は、もともとGoogleが社内で開発した技術(Borg)がオープンソース化されたものです。そのため、Google CloudのマネージドKubernetesサービスである「Google Kubernetes Engine (GKE)」は、非常に安定しており機能も豊富で、コンテナベースのアプリケーションを運用する上で高い評価を得ています。

- ネットワーク: Googleは世界中に独自の広大な光ファイバーネットワークを張り巡らせており、これを利用した高速かつ安定したグローバルネットワークもGoogle Cloudの強みの一つです。

AWSと比較すると、Google Cloudは特にデータサイエンスやAI、コンテナといった先進的な技術領域を強みとしています。技術志向の強い開発者や、大規模なデータ活用を目指す企業にとって、非常に魅力的なプラットフォームです。

以下に、三大クラウドの簡単な比較表をまとめます。

| 項目 | AWS (Amazon Web Services) | Microsoft Azure | Google Cloud (GCP) |

|---|---|---|---|

| 市場シェア | 1位(圧倒的) | 2位 | 3位 |

| 強み・得意分野 | サービスの豊富さ、成熟度、市場での実績、幅広い顧客層 | Microsoft製品(Windows, Office 365)との親和性、エンタープライズ市場 | データ分析 (BigQuery)、AI/機械学習、コンテナ (Kubernetes) |

| 主な顧客層 | スタートアップから大企業、政府機関まで非常に幅広い | 大企業、Windows環境が中心の企業 | 技術志向の強い企業、データドリブンな企業 |

| 特徴 | クラウドのデファクトスタンダード。情報量が多くコミュニティも活発。 | 後発ながら急成長。既存のMicrosoft資産を活かしやすい。 | Googleの先進技術をサービスとして利用できる。特定分野で強烈な優位性を持つ。 |

どのクラウドを選択すべきかは、企業の既存システム、技術スタック、解決したい課題、社内のスキルセットなどによって異なります。しかし、サービスの網羅性や実績、学習リソースの豊富さという点において、最初に学ぶクラウドとしてAWSが最も適していると言えるでしょう。

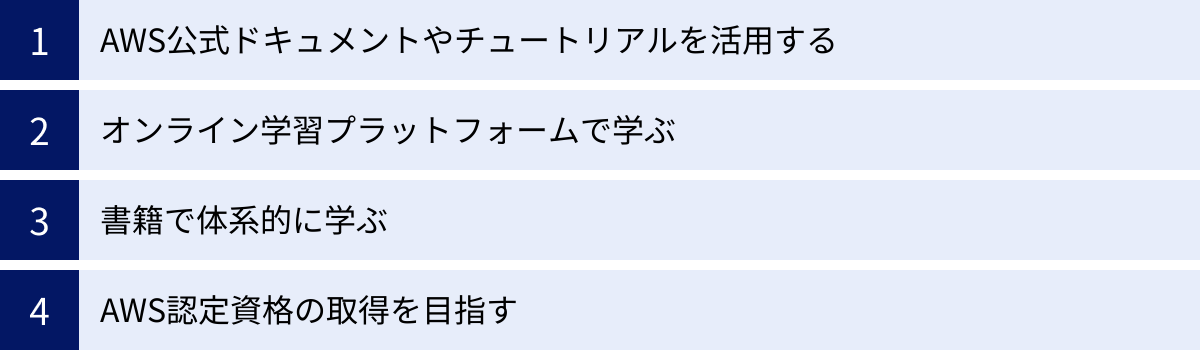

AWSの学習方法

AWSの利用には専門知識が必要ですが、幸いなことに、その知識を身につけるための学習リソースは非常に豊富に存在します。ここでは、初心者からでも着実にスキルアップできる、効果的な学習方法をいくつか紹介します。

AWS公式ドキュメントやチュートリアルを活用する

最も正確で最新の情報源は、なんといってもAWSの公式サイトです。AWSが提供する膨大な公式リソースを最大限に活用しましょう。

- AWSドキュメント: 全てのサービスに関する詳細な仕様、APIリファレンス、開発者ガイドが網羅されています。特定の機能について深く知りたい場合に参照します。

- AWS チュートリアル: 「10分間チュートリアル」など、具体的なユースケースに沿ってハンズオン形式でサービスの使い方を学べるコンテンツが多数用意されています。まずはここから始めて、実際に手を動かしてみるのがおすすめです。

- AWS Black Belt Online Seminar: 日本のAWS社員が、各サービスやソリューションについて日本語で詳細に解説してくれるオンラインセミナーの資料・動画です。無料で利用でき、非常に質が高いことで知られています。体系的な知識をインプットするのに最適です。

- AWSブログ: 最新のサービスアップデート情報や、技術的な詳細解説、ベストプラクティスなどが日々発信されています。

これらの公式リソースはすべて無料です。まずは公式のチュートリアルやBlack Beltから始め、分からないことがあればドキュメントで調べる、という学習サイクルを確立することが、効率的なスキル習得の王道です。

オンライン学習プラットフォームで学ぶ

書籍やドキュメントだけでは学習が難しいと感じる方には、動画ベースのオンライン学習プラットフォームがおすすめです。ハンズオン形式で、実際のAWS管理画面を操作しながら学べる講座が数多く提供されています。

Udemy

Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、AWSに関する講座も非常に豊富です。初心者向けの入門講座から、特定のサービスに特化した専門的な講座、AWS認定資格の対策講座まで、様々なレベルと目的に合わせたコンテンツが見つかります。頻繁にセールが行われているため、質の高い講座を安価に購入できるのも魅力です。

Coursera

Courseraは、スタンフォード大学やミシガン大学といった世界の一流大学や、Google、IBMといった企業が提供する専門的なオンライン講座(MOOCs)を受講できるプラットフォームです。AWS自身も公式の専門講座を提供しており、より体系的でアカデミックなアプローチでクラウドコンピューティングを学ぶことができます。

書籍で体系的に学ぶ

断片的な知識ではなく、AWSの全体像や基礎となる概念を体系的に理解したい場合には、書籍での学習が有効です。初心者向けの入門書では、クラウドの基本的な考え方から、主要サービスの役割、簡単なハンズオンまでが丁寧に解説されています。

まずはイラストや図解の多い入門書を一冊通読し、全体像を掴んでから、より専門的な技術書や資格対策本に進むのが良いでしょう。自分のレベルや目的に合った書籍を選ぶことが重要です。

AWS認定資格の取得を目指す

学習のモチベーションを維持し、身につけたスキルを客観的に証明するためには、AWS認定資格の取得を目指すのが非常におすすめです。

AWS認定は、役割や専門分野に応じて、複数のレベルに分かれています。

- ファウンデーショナル (Foundational): AWSクラウドの基本的な知識を問う入門レベルの資格。「クラウドプラクティショナー」が該当します。

- アソシエイト (Associate): AWSでのシステム設計・開発・運用に関する実践的な知識を問う中級レベル。「ソリューションアーキテクト – アソシエイト」などが人気です。

- プロフェッショナル (Professional): 高度で複雑な課題に対応するための専門的なスキルを問う上級レベル。

- 専門知識 (Specialty): セキュリティ、ネットワーキング、機械学習など、特定の技術分野に関する深い知識を問う専門資格。

まずは「クラウドプラクティショナー」から始め、次に「ソリューションアーキテクト – アソシエイト」を目指すのが一般的な学習ロードマップです。資格取得という明確な目標を設定することで、学習範囲が明確になり、計画的に知識を習得していくことができます。

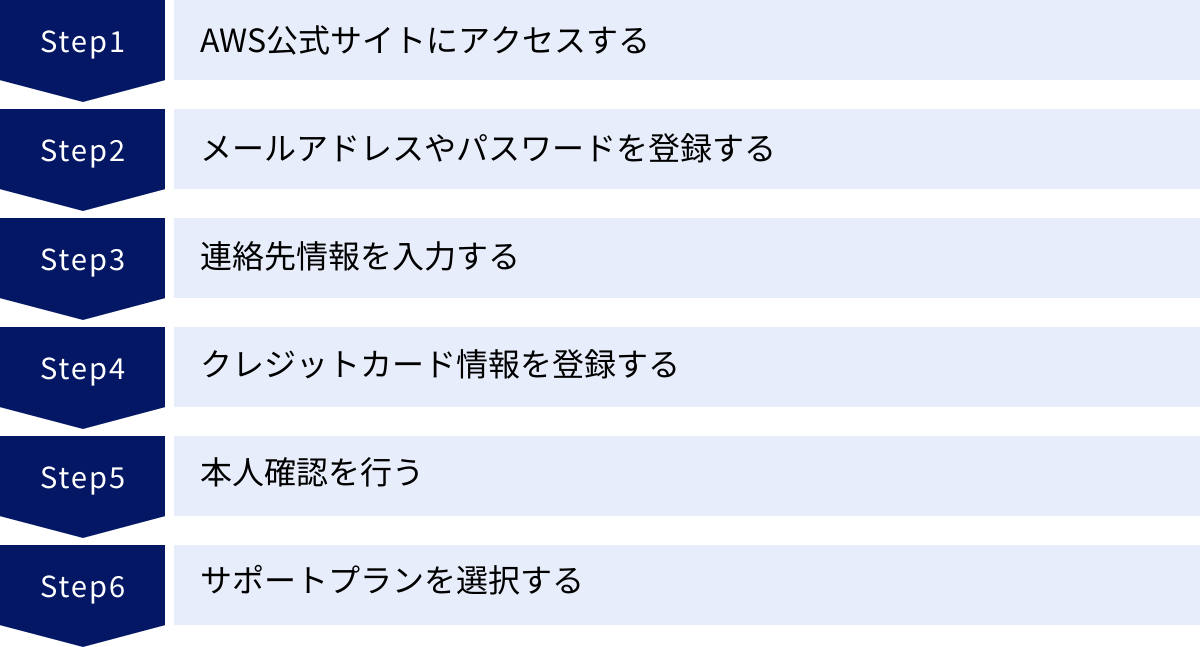

AWSの始め方(アカウント作成手順)

AWSの学習を始めるには、まず実際にサービスを触ってみることが一番です。ここでは、AWSアカウントを作成するための具体的な手順をステップ・バイ・ステップで解説します。無料利用枠を活用すれば、費用をかけずに始めることができます。

AWS公式サイトにアクセスする

まず、ブラウザで「AWS」と検索するか、直接AWSの公式サイトにアクセスします。画面の右上にある「コンソールにサインイン」や「AWSアカウントを作成」といったボタンをクリックします。

メールアドレスやパスワードを登録する

サインアップ画面が表示されたら、ルートユーザーのEメールアドレスを入力します。このメールアドレスは、アカウントに関する重要な通知が届くため、普段から確認できるものにしましょう。次に、AWSアカウント名(個人名や会社名など)と、強力なパスワードを設定します。

連絡先情報を入力する

次に、アカウントの種類(プロフェッショナルまたはパーソナル)を選択し、氏名、会社名(個人の場合は不要)、電話番号、住所といった連絡先情報を入力します。すべて英語(ローマ字)で入力する必要があります。

クレジットカード情報を登録する

無料利用枠を利用する場合でも、本人確認と、無料枠を超えた場合の支払い方法として、有効なクレジットカードまたはデビットカードの情報を登録する必要があります。カード情報を入力すると、確認のために少額(1ドルなど)の請求が発生することがありますが、後で返金されます。

本人確認を行う

次に、本人確認のためにSMS(ショートメッセージ)または電話による認証が行われます。画面の指示に従って国コードを選択し、電話番号を入力します。表示された認証コードを入力するか、自動音声電話の指示に従って操作を完了させます。

サポートプランを選択する

最後に、サポートプランを選択します。プランには「ベーシックサポート(無料)」「デベロッパーサポート」「ビジネスサポート」「エンタープライズサポート」などがありますが、個人での学習やテスト利用が目的であれば、無料で利用できる「ベーシックサポート」を選択すれば問題ありません。

以上の手順が完了すると、AWSアカウントの作成は完了です。登録したメールアドレスに確認のメールが届きます。すぐにAWSマネジメントコンソールにログインし、様々なサービスを試してみましょう。

注意点: アカウント作成時に設定した「ルートユーザー」は、そのアカウントのすべての権限を持つ非常に強力なユーザーです。セキュリティ上のベストプラクティスとして、日常的な作業はルートユーザーではなく、権限を制限したIAMユーザーを作成して行うことが強く推奨されます。

まとめ

本記事では、AWS(アマゾンウェブサービス)とは何か、という基本的な問いから、そのメリット・デメリット、主要なサービス、料金体系、学習方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- AWSは、Amazonが提供する200以上のサービスからなる世界シェアNo.1のクラウドコンピューティングプラットフォームです。

- 利用する大きなメリットとして、①初期費用を抑えて低コストで始められる、②需要に応じてリソースを柔軟に調整できる、③サーバーの物理的管理が不要になる、④世界水準の高いセキュリティ、⑤豊富なサービス群、⑥最新技術を手軽に活用できる、といった点が挙げられます。

- 一方で、①専門知識が必要、②料金体系が複雑、③最適な構成の設計が難しい、といったデメリット・注意点も存在し、計画的な学習とコスト管理が不可欠です。

- EC2(仮想サーバー)、S3(ストレージ)、RDS(データベース)といった基本サービスを組み合わせることで、Webサイトから基幹システムまで、あらゆるシステムを構築できます。

- 料金は「使った分だけ支払う従量課金制」が基本ですが、長期利用向けの割引プランや、初心者が安心して試せる「無料利用枠」も用意されています。

AWSは、もはや単なるITインフラの選択肢の一つではありません。ビジネスのスピードを加速させ、新しいアイデアを形にし、イノベーションを民主化するための、現代における必須のプラットフォームとなっています。

この記事を読んでAWSに興味を持たれた方は、ぜひ無料利用枠を活用して、最初の一歩を踏み出してみてください。実際にコンソールを操作し、小さなサーバーを一つ立ててみるだけでも、クラウドの強力さと利便性を実感できるはずです。AWSを学ぶことは、間違いなくあなたのビジネスやキャリアにおける大きな資産となるでしょう。