現代のデジタル社会において、私たちは数多くのオンラインサービスを利用しています。SNS、ネットショッピング、ネットバンキング、クラウドストレージ、仕事で使う業務システムなど、その種類は増え続ける一方です。これらのサービスを利用するために不可欠なのが「ID」と「パスワード」ですが、その管理に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

「すべてのサービスのパスワードを覚えていられない」「つい同じパスワードを使い回してしまう」「安全なパスワードの作り方がわからない」といった悩みは、多くの人が抱える共通の課題です。しかし、不適切なパスワード管理は、不正アクセスや個人情報漏えいといった深刻なセキュリティリスクに直結します。

この記事では、パスワード管理の基本から、やってはいけない危険な管理方法、そしてセキュリティを高める安全なパスワードの作り方までを網羅的に解説します。さらに、パスワード管理を劇的に効率化し、セキュリティを飛躍的に向上させる「パスワード管理ツール」に焦点を当て、その機能やメリット、選び方、そして2024年最新のおすすめツール20選を詳しく紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたに最適なパスワード管理方法が見つかり、オンライン上の大切な情報を守るための具体的な一歩を踏み出せるはずです。

目次

パスワード管理とは

パスワード管理とは、Webサービスやアプリケーション、システムなどにログインするために必要な認証情報、主にID(ユーザー名、メールアドレスなど)とパスワードの組み合わせを、安全かつ効率的に保管・運用することを指します。

現代社会では、一個人が利用するサービスは数十から、多い人では数百にも及ぶと言われています。これらのサービスごとに、第三者に推測されにくい、複雑でユニークなパスワードを設定し、それを記憶または記録しておく必要があります。この一連の行為全体が「パスワード管理」です。

パスワード管理の目的は、大きく分けて二つあります。

- セキュリティの確保: 不正アクセスや情報漏えいを防ぎ、自分のアカウントや個人情報、資産を守ること。これが最も重要な目的です。

- 利便性の向上: 多数のパスワードを忘れることなく、必要な時にすぐに取り出して利用できるようにすること。

一見すると、「セキュリティ」と「利便性」は相反する要素のように思えます。例えば、非常に複雑で長いパスワードは安全ですが、覚えるのが困難で利便性が低いと感じるかもしれません。逆に、覚えやすい簡単なパスワードは利便性が高いですが、セキュリティは脆弱です。

優れたパスワード管理とは、この「セキュリティ」と「利便性」の二つの要素を高いレベルで両立させることに他なりません。

管理対象となる情報は、IDとパスワードだけにとどまりません。より広義には、以下のような機密情報も含まれます。

- クレジットカード情報: カード番号、有効期限、セキュリティコード(CVV)

- 個人情報: 住所、氏名、電話番号、マイナンバーカードの情報

- 秘密の質問と答え: パスワードを忘れた際の再設定に利用される情報

- 各種ライセンスキー: ソフトウェアのプロダクトキーなど

- 二要素認証(2FA/MFA)のリカバリーコード

- 安全なメモ: 他人に知られたくないメモや情報

これらの多様な情報を、どのようにして安全に保管し、必要な時にスムーズに利用できるようにするか。これがパスワード管理の核心的な課題です。

かつては、記憶に頼ったり、紙のノートに書き留めたりする方法が主流でした。しかし、利用するサービスが爆発的に増加した現在では、これらのアナログな手法には限界があります。記憶違いや紛失のリスク、なによりサービスごとに異なる強力なパスワードを設定・管理することが事実上不可能だからです。

そこで登場したのが、パスワード管理ツールをはじめとする、デジタル技術を活用した管理方法です。これらの方法は、暗号化技術を用いて情報を安全に保管し、必要な時には自動で入力してくれるなど、セキュリティと利便性の両立を実現します。

この記事では、旧来のアナログな管理方法から、ブラウザやOSの機能、そして専門のパスワード管理ツールまで、様々な管理方法のメリット・デメリットを比較しながら、現代における最適なパスワード管理のあり方を追求していきます。まずは、なぜパスワード管理がこれほどまでに重要なのか、その背景にあるリスクから詳しく見ていきましょう。

パスワード管理の重要性とリスク

なぜ、私たちはパスワード管理に真剣に取り組む必要があるのでしょうか。その答えは、不適切な管理がもたらすリスクの深刻さにあります。ここでは、パスワードが流出する主な原因と、それによって引き起こされる具体的な被害について詳しく解説します。

パスワードが流出する主な原因

パスワードが第三者の手に渡ってしまう原因は多岐にわたります。代表的なものを理解し、日頃から対策を意識することが重要です。

- リスト型攻撃(パスワードリスト攻撃): 最も警戒すべき攻撃手法の一つです。これは、攻撃者が何らかの方法で入手したIDとパスワードのリスト(名簿)を使い、他のさまざまなWebサービスに対してログインを試みる攻撃です。多くの人が複数のサービスで同じIDとパスワードを使い回しているという弱点を突いたもので、一つのサービスからの情報漏えいが、他の全く無関係なサービスへの不正アクセスに繋がるという深刻な事態を引き起こします。

- フィッシング詐欺: 金融機関や有名企業などを装った偽のメールやSMSを送りつけ、本物そっくりの偽サイトに誘導し、IDやパスワード、クレジットカード情報などを入力させて盗み取る手口です。近年、その手口はますます巧妙化しており、見た目だけで偽物と判断するのは非常に困難になっています。

- ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃): 特定のIDに対して、考えられるすべてのパスワードの組み合わせを機械的に試す攻撃です。「123456」や「password」のような単純なパスワードは、この攻撃によって瞬時に破られてしまいます。文字数が短く、文字種が少ないパスワードほど、この攻撃に脆弱です。

- 辞書攻撃: ブルートフォース攻撃の亜種で、辞書に載っている単語や、よく使われるパスワードのリストをもとにログインを試みる手法です。人名、地名、ペットの名前、意味のある英単語などをパスワードに設定していると、この攻撃の標的になりやすくなります。

- マルウェア・スパイウェア感染: ウイルスを含むソフトウェアを気づかずにインストールしてしまったり、不正なWebサイトを閲覧したりすることで、PCやスマートフォンがマルウェアに感染することがあります。キーボードの入力内容を記録する「キーロガー」や、保存されているパスワード情報を直接盗み出すタイプのマルウェアが存在し、気づかないうちに情報が窃取されてしまいます。

- サービス提供元からの情報漏えい: 自身に落ち度がなくても、利用しているWebサービス自体のサーバーがサイバー攻撃を受け、登録されているユーザー情報(ID、パスワード、個人情報など)がごっそり漏えいしてしまうケースです。この場合、パスワードは暗号化されていることが多いですが、脆弱な方法で保存されていると解読されてしまう可能性があります。

- 物理的な盗難・覗き見(ショルダーハッキング): パスワードを付箋に書いてモニターに貼っていたり、安易なメモ帳に記録していたりすると、物理的に盗まれたり、背後から覗き見られたりするリスクがあります。カフェや電車内など、公共の場でのスマートフォン操作にも注意が必要です。

これらの原因を理解すると、特定のパスワードを使い回すことがいかに危険か、そして推測されやすい単純なパスワードがいかに無防備かがよくわかります。

パスワード流出によって起こる被害

では、実際にパスワードが流出して不正アクセスされてしまうと、どのような被害が発生するのでしょうか。その影響は、単に「アカウントを使われる」というレベルにとどまりません。

不正アクセスによるアカウントの乗っ取り

最も直接的な被害がアカウントの乗っ取りです。乗っ取られたアカウントは、攻撃者の意のままに操られてしまいます。

- SNSアカウント: FacebookやX(旧Twitter)、Instagramなどが乗っ取られると、自分になりすまして不適切な投稿をされたり、友人に金銭を要求する詐欺メッセージを送られたりする可能性があります。社会的信用の失墜に繋がりかねない深刻な被害です。

- ECサイト: Amazonや楽天市場などのアカウントが乗っ取られると、登録されているクレジットカード情報を使って勝手に高額な商品を購入されたり、届け先を攻撃者の住所に変更されたりする可能性があります。

- オンラインゲーム: 長年育ててきたキャラクターや、課金して手に入れた貴重なアイテムが勝手に売却・破棄されてしまうことがあります。

- メールアカウント: GmailやOutlookなどのメールアカウントは、多くのサービスのIDやパスワードリセットの通知先になっているため、ここを乗っ取られると、芋づる式に他のサービスのアカウントも乗っ取られる危険性が高まります。これを「アカウントの連鎖的な乗っ取り」と呼びます。

個人情報の漏えい

多くのWebサービスには、氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスといった個人情報が登録されています。アカウントに不正アクセスされることは、これらの個人情報が丸ごと漏えいすることを意味します。

漏えいした個人情報は、単独でも問題ですが、他の情報と組み合わせられることで、さらなる犯罪に悪用される恐れがあります。例えば、氏名と住所が分かれば、空き巣のターゲットにされたり、身に覚えのない商品が代引きで送りつけられる「送り付け商法」の被害に遭ったりする可能性があります。また、漏えいした情報を元に、より巧妙なフィッシング詐欺のターゲットにされることもあります。

金銭的な被害

最も深刻な被害の一つが、直接的な金銭被害です。

- ネットバンキング・証券口座: IDとパスワード(場合によっては追加の認証情報も)が破られると、預金が勝手に他人の口座へ送金されたり、保有している株式が売却されたりする可能性があります。

- クレジットカード情報の不正利用: ECサイトなどに登録していたクレジットカード情報が盗まれ、オンラインで高額な商品やギフト券などを購入されてしまいます。気づいた時には、利用限度額いっぱいまで使われていたというケースも少なくありません。

- キャッシュレス決済・ポイントサービス: PayPayや楽天ペイのようなキャッシュレス決済サービスや、各種ポイントサービスのアカウントが乗っ取られ、残高やポイントが不正に利用される被害も急増しています。

このように、パスワード管理の不備は、プライバシーの侵害、社会的信用の失墜、そして深刻な金銭的損害に直結する、極めて重要なセキュリティ上の課題です。次の章では、多くの人が無意識のうちに行ってしまっている「危険なパスワード管理方法」について具体的に見ていきましょう。

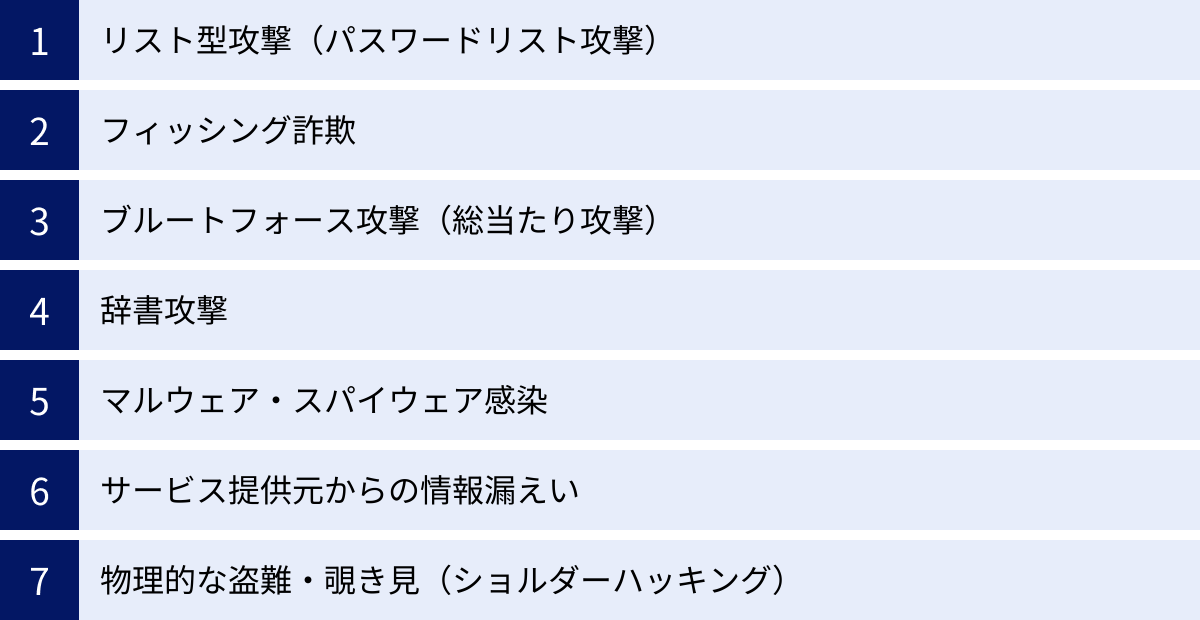

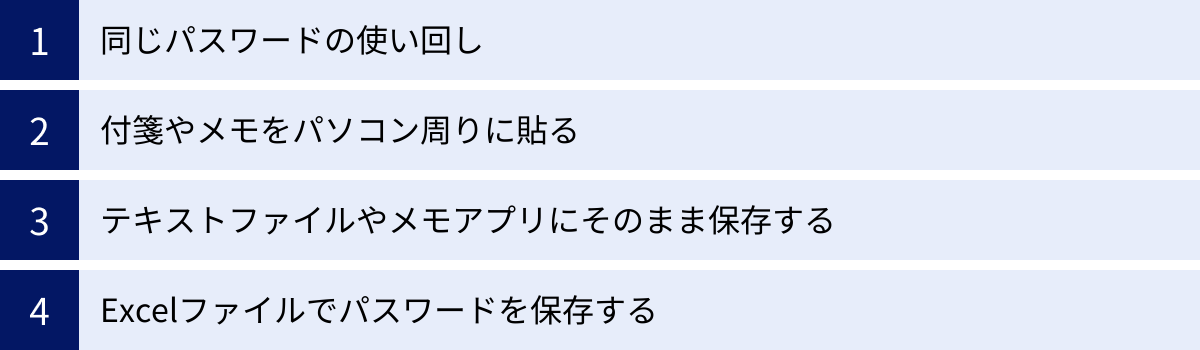

やってはいけない危険なパスワード管理方法

セキュリティの重要性を理解していても、日々の利便性を優先するあまり、危険な方法でパスワードを管理してしまっているケースは少なくありません。ここでは、絶対に避けるべき代表的なパスワード管理方法とその理由を詳しく解説します。

同じパスワードの使い回し

これは、最も多くの人が行っており、かつ最も危険な習慣の一つです。総務省の調査でも、複数のインターネットサービスで同じパスワードを使い回している利用者が一定数いることが指摘されています。(参照:総務省「国民のための情報セキュリティサイト」)

危険な理由:

前述の「リスト型攻撃」の格好の標的となるためです。例えば、あなたがセキュリティの甘い、あまり有名ではないWebサービスAで使っていたIDとパスワードの組み合わせが漏えいしたとします。攻撃者はそのリストを入手し、あなたが利用していそうな大手ECサイトB、ネットバンクC、SNSのDなど、あらゆるサービスで同じ組み合わせを試します。

もしあなたがすべてのサービスで同じパスワードを使い回していたら、たった一つのサービスからの漏えいをきっかけに、ドミノ倒しのようにすべてのアカウントが乗っ取られてしまうのです。利用しているサービスが多くなればなるほど、そのうちのどれか一つが情報漏えいを起こす可能性は高まります。つまり、使い回しは、自分自身のセキュリティレベルを「最もセキュリティの低いサービス」のレベルに合わせてしまう行為に他なりません。

付箋やメモをパソコン周りに貼る

「忘れないように」と、パスワードを書いた付箋をPCのモニターやその周辺に貼っていませんか?あるいは、IDとパスワードを一覧にしたメモを手帳やデスクの引き出しに入れていないでしょうか。

危険な理由:

これは、デジタルな脅威ではなく、物理的なセキュリティリスクを著しく高める行為です。オフィスであれば、同僚や上司、清掃員、来客など、不特定多数の人の目に触れる可能性があります。悪意のある第三者が見れば、簡単に情報を盗むことができます。また、カフェなどの公共の場で仕事をする際に、背後から覗き見される「ショルダーハッキング」の危険性も高まります。

さらに、付箋は剥がれやすく、メモは紛失しやすいという根本的な問題もあります。自宅であっても、家族や訪問者に見られる可能性はゼロではありません。パスワードは「鍵」と同じです。家の鍵を玄関のドアに貼り付けておく人がいないのと同じように、パスワードも物理的に無防備な状態に置くべきではありません。

テキストファイルやメモアプリにそのまま保存する

PCのメモ帳(テキストエディタ)やスマートフォンの標準メモアプリに、サービス名とID、パスワードを一覧にして保存しているケースもよく見られます。手軽で検索もしやすいため、ついやってしまいがちです。

危険な理由:

これらのファイルやデータは、通常、暗号化されていません。つまり、中身が誰にでも読める「平文(ひらぶん)」の状態で保存されています。もしPCやスマートフォンがマルウェアに感染した場合、攻撃者はこのパスワード一覧ファイルを真っ先に探し出し、ごっそり盗み出します。たった一つのファイルが盗まれるだけで、あなたのデジタルライフのすべてが危険に晒されることになるのです。

また、PCやスマートフォンを紛失・盗難された場合も同様です。デバイスのロックを突破されてしまえば、パスワードリストは丸裸になってしまいます。

Excelファイルでパスワードを保存する

テキストファイルよりは安全だろうと考え、Excelなどの表計算ソフトでパスワードを管理している人もいます。Excelにはファイルにパスワードをかけて保護する機能があるため、一見すると安全に思えるかもしれません。

危険な理由:

Excelのパスワード保護機能は、本格的なサイバー攻撃に対しては決して万全ではありません。専用のツールを使えば比較的簡単にパスワードを解除できてしまうことが知られています。そのため、機密情報を守るための機能としては不十分です。

また、テキストファイルと同様に、このExcelファイル自体がマルウェアの標的になりやすいという点も変わりません。攻撃者は「password.xlsx」や「ID一覧.xlsx」といったファイル名のファイルを狙って窃取しようとします。

さらに、Excelでの管理は、手入力によるミスが発生しやすい、共同編集が難しい、スマートフォンでの閲覧・編集がしにくいなど、利便性の面でも多くの課題を抱えています。

これらの「やってはいけない管理方法」に共通するのは、セキュリティと利便性のバランスが著しくセキュリティ側に偏っており、現代のサイバー攻撃のリスクに対して無防備であるという点です。では、どのようにすれば安全な状態を保てるのでしょうか。次の章では、セキュリティの基本である「安全なパスワードの作り方」を解説します。

セキュリティを高める安全なパスワードの作り方

堅牢なパスワード管理の第一歩は、推測されにくく、機械的な攻撃にも強い「安全なパスワード」を作成することです。ここでは、セキュリティ専門家が推奨する、効果的なパスワード作成の原則を5つ紹介します。これらのルールを実践するだけで、アカウントの安全性は格段に向上します。

名前や誕生日など推測されやすい情報を避ける

パスワードを作成する際、最もやってはいけないのが、自分や家族に関する個人情報を使うことです。

- 名前、ニックネーム、イニシャル

- 生年月日、記念日

- 電話番号、郵便番号

- ペットの名前、好きな食べ物、出身地

- 「password」「12345678」「asdfghjk」などの安易な文字列

これらの情報は、SNSのプロフィールなどから比較的容易に入手できてしまうため、攻撃者にとって格好の的となります。攻撃者は、まずこれらの推測しやすい情報から試す「辞書攻撃」を仕掛けてきます。自分にとって覚えやすいパスワードは、他人にとっても推測しやすいということを常に意識しましょう。

大文字・小文字・数字・記号を組み合わせる

パスワードの強度を高める上で非常に効果的なのが、使用する文字の種類を増やすことです。

- 小文字のアルファベット (a-z)

- 大文字のアルファベット (A-Z)

- 数字 (0-9)

- 記号 (!, @, #, $, %, ^, &, *, ? など)

これら4種類の文字をすべて含めるようにしましょう。なぜこれが重要かというと、文字種が増えるごとに、パスワードの組み合わせの総数が指数関数的に増加するからです。例えば、「abcdefgh」のような小文字8文字のパスワードと、「aB1!c D2?」のような4種混合の8文字のパスワードでは、後者の方が「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」で解読されるまでにかかる時間が桁違いに長くなります。複雑さは、攻撃者にとっての解読コストを増大させるための最も有効な手段の一つです。

十分な長さを確保する

近年、パスワードのセキュリティにおいて「複雑さ」と同じくらい、あるいはそれ以上に「長さ」が重要であるとされています。米国国立標準技術研究所(NIST)のガイドラインでも、長さの重要性が強調されています。

最低でも12文字以上、理想的には15文字以上の長さを確保することをおすすめします。

長さが重要な理由は、文字数が1つ増えるだけで、組み合わせの総数が爆発的に増えるためです。例えば、小文字アルファベット(26種)のみを使う場合、8文字なら26の8乗(約2000億通り)ですが、12文字なら26の12乗(約95垓通り)となり、解読の難易度が飛躍的に上がります。

長くて覚えやすいパスワードを作る方法として、「パスフレーズ」という考え方があります。これは、複数の単語を組み合わせる方法です。例えば、「inu to neko ga sora wo tobu」(犬と猫が空を飛ぶ)のような文章をローマ字入力し、一部を記号や数字に置き換えて「Inu2Neko-ga_Sora-wo_Tobu!」のようにします。これならば、ランダムな文字列よりも記憶しやすく、かつ十分な長さと複雑さを確保できます。

利用するサービスごとに違うパスワードを設定する

これは、セキュリティ対策の鉄則中の鉄則です。前述の通り、パスワードの使い回しは「リスト型攻撃」のリスクを最大化させてしまいます。どんなに強力なパスワードを作成しても、それを複数のサービスで使い回していては意味がありません。

万が一、あるサービスからパスワードが漏えいしてしまっても、被害をそのサービスだけに限定するためには、「1サービス=1ユニークパスワード」の原則を徹底する必要があります。

「そんなにたくさんのパスワードを覚えていられない」と感じるかもしれませんが、その課題を解決するのが後述する「パスワード管理ツール」です。人間が記憶することなく、サービスごとに異なる強力なパスワードを設定・管理することが可能になります。

定期的にパスワードを見直す

かつては「パスワードは定期的に(例:90日ごとに)変更すべき」という考え方が主流でした。しかし、近年ではこの考え方に見直しが入っています。なぜなら、強制的な定期変更は、ユーザーに「前のパスワードに似た、少しだけ違うパスワード(例:Password2024! → Password2025!)」を作らせる傾向があり、かえって推測されやすい弱いパスワードを生む原因になると指摘されているからです。

現在推奨されているのは、以下のようなアプローチです。

- 漏えいが疑われる場合にのみ変更する: 利用しているサービスから情報漏えい事故のアナウンスがあった場合や、自分のアカウントに不審なアクティビティがあった場合に、速やかにパスワードを変更します。

- 定期的な見直し: 定期的に「変更」するのではなく、自分が使っているパスワードが現在も安全な基準を満たしているか(十分な長さか、使い回していないかなど)を「見直す」習慣を持つことが重要です。

安全なパスワードとは、「長く」「複雑で」「ユニーク(他で使っていない)」なものです。これらの原則を守ることで、あなたのアカウントは格段に安全になります。しかし、これを数十、数百のサービスで実践するのは手作業では不可能です。そこで、次に紹介する様々な「管理方法」が重要になってきます。

主なパスワードの管理方法

安全なパスワードを作成したら、次にそれをどう管理するかが問題になります。ここでは、代表的な5つのパスワード管理方法を取り上げ、それぞれのメリットとデメリットを比較検討します。自分に合った方法を見つけるための参考にしてください。

| 管理方法 | メリット | デメリット | セキュリティ評価 |

|---|---|---|---|

| パスワード管理ツール | ・非常に高いセキュリティ(暗号化) ・強力なパスワードを自動生成 ・自動入力で利便性が高い ・複数デバイスで同期可能 |

・マスターパスワードの管理が最重要 ・一部有料(コストがかかる) ・ツールの信頼性を見極める必要あり |

★★★★★ (非常に高い) |

| ブラウザの保存機能 | ・手軽で追加設定がほぼ不要 ・自動入力に対応 ・無料 |

・マルウェアに弱い ・ブラウザやPCの乗っ取りで全漏えい ・複数ブラウザ間の同期が不便 |

★★☆☆☆ (低い) |

| OSの管理機能 | ・OSとの連携がスムーズ ・ブラウザ機能よりは安全性が高い傾向 ・無料 |

・特定のOS環境に依存する ・他OSとの連携が困難 ・機能が限定的 |

★★★☆☆ (中程度) |

| Excelなどの表計算ソフト | ・一覧性が高く、管理しやすいと感じる人も ・オフラインで管理可能 |

・パスワード保護が脆弱 ・マルウェアの標的になりやすい ・手動での管理が煩雑 |

★☆☆☆☆ (非常に低い) |

| ノートや手帳に手書き | ・サイバー攻撃の直接的な対象にならない ・電気やネットがなくても確認可能 |

・物理的な紛失、盗難、火災のリスク ・共有、バックアップ、検索が困難 ・手動での管理が非常に煩雑 |

★★☆☆☆ (限定的) |

パスワード管理ツールを使う

現代において最も推奨される管理方法です。専用のソフトウェアやクラウドサービスを使い、暗号化された安全な「保管庫(Vault)」にすべてのパスワードを一元管理します。

- メリット: 強力な暗号化技術(AES-256bitなど)でデータが保護されるため、セキュリティが非常に高いのが最大の特徴です。また、強力なパスワードの自動生成、WebサイトでのID/パスワード自動入力(オートフィル)、複数デバイス(PC、スマホ、タブレット)間でのデータ同期など、利便性を高める機能が豊富に搭載されています。

- デメリット: すべてのパスワードを守る「マスターパスワード」の管理が極めて重要になります。これを忘れたり、漏えいしたりすると、すべての情報にアクセスできなくなるか、逆にすべての情報が危険に晒されます。また、高機能なツールは有料(サブスクリプション型)の場合が多いです。

ブラウザのパスワード保存機能を使う

Google ChromeやMicrosoft Edge、Firefox、SafariなどのWebブラウザには、IDとパスワードを記憶し、次回以降のログイン時に自動入力してくれる機能が標準で搭載されています。

- メリット: 何もインストールする必要がなく、設定も簡単で手軽に利用できます。無料で使える点も魅力です。

- デメリット: セキュリティ面に大きな懸念があります。 ブラウザに保存されたパスワードは、比較的簡単な操作で一覧表示できてしまうため、PCを他人に貸した際などに見られるリスクがあります。また、PCがマルウェアに感染すると、保存されているパスワード情報を一括で窃取される危険性が高いです。異なるブラウザ間(例:ChromeとSafari)での同期がスムーズにいかない点も不便です。

OSのパスワード管理機能を使う

Windows(Microsoft アカウント)、macOS/iOS(iCloudキーチェーン)など、オペレーティングシステム(OS)にもパスワードを管理する機能が組み込まれています。

- メリット: OSに深く統合されているため、同じエコシステム内(例:Apple製品間)での連携は非常にスムーズです。ブラウザの機能よりはセキュアな仕組みで保護されている場合が多く、無料で利用できます。

- デメリット: 特定のOS環境に強く依存します。 例えば、iCloudキーチェーンはApple製品以外(WindowsやAndroid)での利用に制限が多く、利便性が大きく損なわれます。Windows、Mac、Android、iPhoneなど複数のOSを併用しているユーザーにとっては使いにくい方法です。

Excelなどの表計算ソフトで管理する

「やってはいけない危険なパスワード管理方法」でも触れましたが、改めて整理します。

- メリット: 多くの人が使い慣れたソフトであり、オフラインで管理できるという点が挙げられます。一覧性が高いと感じる人もいるかもしれません。

- デメリット: セキュリティレベルが極めて低いのが最大の欠点です。ファイルのパスワード保護は脆弱で、マルウェアの標的になりやすく、安全な保管場所とは言えません。また、サービスごとに強力でユニークなパスワードを手動で生成・入力・更新するのは非常に手間がかかり、現実的ではありません。

ノートや手帳に手書きで記録する

最もアナログな方法です。

- メリット: PCやネットに繋がっていないため、ハッキングやマルウェア感染といったサイバー攻撃の直接的な脅威からは隔離されています。

- デメリット: 物理的なリスク(紛失、盗難、火災、水濡れなど)に非常に脆弱です。また、パスワードの数が増えると管理が煩雑になり、検索性も低く、新しいパスワードの追加や変更も手間がかかります。PCとスマートフォンの両方で使いたい場合など、利便性の面で現代の利用シーンにはそぐわない点が多いです。

結論として、セキュリティと利便性の両方を高いレベルで満たすためには、パスワード管理ツールの利用が最適な選択肢と言えます。次の章では、このパスワード管理ツールが具体的にどのような機能を持っているのかを詳しく見ていきましょう。

パスワード管理ツールとは?主な機能を紹介

パスワード管理ツールは、単にパスワードを保存しておくだけのデジタルなメモ帳ではありません。セキュリティを確保し、日々のログイン作業を快適にするための多彩な機能が搭載されています。ここでは、主要な4つの機能を紹介します。

パスワードの一元管理機能

これがパスワード管理ツールの最も基本的な機能です。

- デジタルな保管庫(Vault): ツール内に、強力な暗号化技術(AES-256bitが主流)で保護された、あなた専用のデータ保管庫が作られます。この保管庫に、Webサービスのログイン情報(ID、パスワード)、クレジットカード情報、住所、安全なメモなど、あらゆる機密情報を安全に保存できます。

- マスターパスワードによる保護: この保管庫を開けるための鍵が「マスターパスワード」です。あなたが覚える必要があるのは、このマスターパスワードただ一つだけです。ツール内のデータは、正しいマスターパスワードを入力しない限り、開発会社の人間でさえも中身を見ることができない「ゼロ知識(Zero-Knowledge)」アーキテクチャを採用しているものが多く、非常に高い安全性を誇ります。

- 整理・検索機能: 保存した情報は、サービス名やURL、タグ、フォルダなどで分類・整理できます。数百のパスワードを保存していても、強力な検索機能を使えば、必要な情報を一瞬で見つけ出すことができます。

強力なパスワードの自動生成機能

「セキュリティを高める安全なパスワードの作り方」で解説した原則を、すべて満たすパスワードを自力で考えるのは大変です。パスワード管理ツールはこの問題を解決します。

- カスタマイズ可能なジェネレーター: 「長さ」「大文字・小文字の使用」「数字の使用」「記号の使用」といった条件を自由に設定し、ボタン一つで瞬時にランダムで強力なパスワードを生成できます。例えば、「16文字で、大文字・小文字・数字・記号をすべて含む」といった条件のパスワードも一瞬で作成可能です。

- 覚えやすさの調整: 一部のツールでは、「x-y-z-!」のようなランダムな文字列だけでなく、「correct-horse-battery-staple」のような単語を組み合わせた、長くて覚えやすい「パスフレーズ」を生成する機能も備えています。

- 脆弱なパスワードの検出: ツールによっては、保管庫内に保存されているパスワードをスキャンし、「使い回されているパスワード」「弱いパスワード」「漏えいした可能性のあるパスワード」などを検出し、変更を促してくれる機能(セキュリティダッシュボード、ウォッチタワーなど)もあります。

ID・パスワードの自動入力(オートフィル)機能

これがパスワード管理ツールの利便性を劇的に向上させる機能です。

- ブラウザ拡張機能との連携: ほとんどのパスワード管理ツールは、PCのWebブラウザ(Chrome, Edge, Firefox, Safariなど)用の拡張機能を提供しています。これをインストールしておくと、ログインページを開いた際に、IDとパスワードの入力欄に自動で保存済みの認証情報を入力(オートフィル)してくれます。

- ログインの手間を削減: 毎回IDとパスワードを手で入力したり、メモからコピー&ペーストしたりする手間が一切不要になります。これにより、日々のログイン作業が格段にスムーズかつ高速になります。

- フィッシング対策: この自動入力機能は、登録されているURLと現在開いているページのURLが完全に一致する場合にのみ作動します。そのため、本物そっくりの偽サイト(フィッシングサイト)にアクセスしてしまっても、URLが異なるためパスワードが自動入力されず、情報漏えいを未然に防ぐ効果も期待できます。

多要素認証(MFA)のサポート機能

セキュリティをさらに強化するために、IDとパスワードに加えて、もう一つの認証要素を要求するのが「多要素認証(MFA)」や「二要素認証(2FA)」です。多くのパスワード管理ツールは、このMFAにも対応しています。

- ワンタイムパスワード(TOTP)の保存: Google AuthenticatorやMicrosoft Authenticatorなどの認証アプリが表示する、30秒ごとなどに切り替わる6桁の数字(ワンタイムパスワード)を、パスワード管理ツール内に保存・生成できます。

- 認証の一元化: これにより、ID・パスワードの管理と、ワンタイムパスワードの管理を一つのツールに集約できます。ログイン時には、パスワードを自動入力した後、ワンタイムパスワードもクリップボードに自動でコピーしてくれる機能などもあり、MFAを利用する際の手間を軽減できます。

これらの機能により、パスワード管理ツールは、単なる保管庫ではなく、日々のデジタルライフにおけるセキュリティと利便性を両立させるための強力なパートナーとなります。

パスワード管理ツールを導入する3つのメリット

パスワード管理ツールの導入は、一見すると少し手間がかかるように感じるかもしれません。しかし、その手間を補って余りある大きなメリットがあります。ここでは、導入によって得られる代表的な3つのメリットを具体的に解説します。

① セキュリティが大幅に向上する

これがパスワード管理ツールを導入する最大の理由です。ツールを利用することで、個人ができるパスワードセキュリティ対策のレベルを飛躍的に高めることができます。

- 「1サービス=1ユニークパスワード」の実現: ツールのパスワード自動生成機能を使えば、すべてのサービスで、人間には到底覚えられないような、長くて複雑な、まったく異なるパスワードを設定することが可能になります。 これにより、パスワード使い回しに起因する「リスト型攻撃」のリスクを根本から排除できます。万が一、あるサービスからパスワードが漏えいしても、被害をそのサービスだけに限定できる「ファイアウォール」の役割を果たします。

- 強力な暗号化によるデータ保護: 保存されたすべてのデータは、マスターパスワードを使って軍事レベルとも言われるAES-256bitなどの強力な暗号化アルゴリズムで保護されます。たとえツールのサーバーが攻撃されたり、あなたのPCが盗まれたりしても、マスターパスワードがなければ第三者がデータを読み取ることは極めて困難です。これは、平文で保存されるテキストファイルや、簡易な保護しかされないExcelファイルとは比較にならない安全性です。

- 脆弱性の可視化と改善: 多くのツールには、保存されているパスワードの強度を診断する機能が備わっています。「弱いパスワード」「使い回されているパスワード」「古くなったパスワード」などを一覧で表示し、ユーザーに改善を促します。これにより、自分のセキュリティ上の弱点を客観的に把握し、継続的に改善していくことができます。

② パスワード管理の手間が省ける

セキュリティを強化しようとすると、通常は利便性が犠牲になりがちです。しかし、パスワード管理ツールは、セキュリティと利便性を同時に向上させます。

- 覚えるパスワードは「マスターパスワード」だけ: 数十、数百にも及ぶサービスごとの複雑なパスワードを記憶するという、人間の脳の限界を超える作業から解放されます。 あなたが覚えておくべきなのは、たった一つの強力なマスターパスワードだけです。これにより、パスワードを忘れて「パスワードをお忘れですか?」のリンクをクリックする回数が劇的に減ります。

- ログイン作業の自動化: ブラウザ拡張機能による自動入力(オートフィル)機能により、Webサイトへのログインがワンクリック、あるいは自動で完了します。IDとパスワードを探してコピー&ペーストするといった煩雑な作業がなくなるため、日々の業務やプライベートにおける時間とストレスを大幅に削減できます。

- 新規登録もスムーズ: 新しいサービスにアカウントを登録する際も、その場で強力なパスワードを自動生成し、そのまま保管庫に保存できます。安全なパスワードを考える手間も、それを記録する手間もかかりません。

③ 複数のデバイスでパスワードを同期できる

現代では、多くの人がPC、スマートフォン、タブレットなど複数のデバイスを使い分けています。パスワード管理ツールは、こうしたマルチデバイス環境に最適です。

- シームレスなデータ同期: ほとんどのクラウド型パスワード管理ツールでは、あるデバイスでパスワードを追加・更新すると、その変更が即座にクラウド経由で他のすべてのデバイスに同期されます。 例えば、会社のPCで保存した業務システムのパスワードを、外出先でスマートフォンから確認・利用するといったことが簡単に行えます。

- 場所を選ばないアクセス: 自宅、オフィス、外出先など、どこにいても、どのデバイスからでも、必要なパスワードに安全にアクセスできます。これにより、作業効率が向上し、場所に縛られない柔軟な働き方やライフスタイルをサポートします。

- 安全な共有機能: 家族やチームでパスワードを共有したい場合も、安全な方法で特定のパスワードだけを共有する機能を持つツールが多くあります。家族で使うストリーミングサービスのアカウントや、職場のチームで共有するSNSアカウントなどを、パスワードそのものを直接教えることなく、安全に共有できます。

これらのメリットを総合すると、パスワード管理ツールは、現代のデジタルライフにおける「守り」と「攻め」の両方を強化する、必須のツールと言えるでしょう。

パスワード管理ツールを導入する際の注意点(デメリット)

パスワード管理ツールは非常に強力ですが、万能ではありません。導入する前に、知っておくべき注意点や潜在的なリスク(デメリット)も存在します。これらを理解し、正しく対策することで、ツールのメリットを最大限に引き出すことができます。

マスターパスワードの管理が重要になる

これがパスワード管理ツールを利用する上での最大かつ最重要の注意点です。

- 単一障害点(Single Point of Failure)のリスク: パスワード管理ツールは、すべてのパスワードを一つの「保管庫(Vault)」に集約し、それを一つの「マスターパスワード」で保護する仕組みです。これは利便性を高める一方で、マスターパスワードが漏えい、あるいは忘れてしまった場合の影響が非常に大きいことを意味します。マスターパスワードは、あなたのデジタル世界のすべての扉を開ける「マスターキー」です。これが第三者の手に渡れば、すべてのパスワードが危険に晒されます。

- 忘れると復旧が困難: 多くの高セキュリティなパスワード管理ツールは、「ゼロ知識(Zero-Knowledge)」アーキテクチャを採用しています。これは、サービス提供会社でさえもユーザーのマスターパスワードを知らず、保管庫の中身を復号できないことを意味します。セキュリティが高い反面、ユーザーがマスターパスワードを忘れてしまうと、原則として誰もリセットや復旧を手伝えません。 その結果、保管庫に永久にアクセスできなくなるリスクがあります。

対策:

- マスターパスワードは、「長く(15文字以上推奨)」「複雑で」「他で絶対に使っていない」パスフレーズ(複数の単語の組み合わせなど)に設定する。

- 作成したマスターパスワードは、デジタルデータとしてPC内などに保存せず、紙に書いて金庫など物理的に安全な場所に保管する。

- 多くのツールが提供する「緊急アクセス」機能や「リカバリーキット」を設定・印刷しておく。これにより、万が一の場合に備えることができます。

導入や運用にコストがかかる場合がある

多くの高機能なパスワード管理ツールは、無料プランも提供していますが、すべての機能を利用するには有料プランへの加入が必要です。

- 無料プランの制限: 無料プランでは、管理できるパスワードの数に上限があったり、デバイス間の同期ができなかったり、高度なセキュリティ機能(漏えい監視など)が使えなかったりと、機能が制限されていることが一般的です。個人利用で最低限の機能があれば十分な場合もありますが、本格的に活用するには有料プランが推奨されます。

- サブスクリプション費用: 有料プランは、月額または年額払いのサブスクリプションモデルが主流です。料金はツールやプランによって異なりますが、個人向けプランであれば年間数千円程度が相場です。法人向けプランは、ユーザー数に応じた料金体系となり、規模によっては相応のコストがかかります。

対策:

- まずは無料プランや無料トライアル期間を利用して、そのツールが自分の使い方に合っているか、操作性は良いかなどを十分に試してみましょう。

- コストをかける価値があるか、ツールの機能と料金を比較検討し、自分のニーズに合ったプランを選択することが重要です。セキュリティ対策は「投資」であるという視点も大切です。

ツールのサービス障害や停止のリスクがある

クラウドベースのパスワード管理ツールを利用する場合、そのサービス提供会社のサーバーに依存することになります。

- サービス障害時のアクセス不可: まれではありますが、ツールのサーバーに障害が発生した場合、一時的にパスワード保管庫にアクセスできなくなる可能性があります。ログインしたいWebサイトにアクセスできず、業務や作業が滞ってしまうリスクです。

- サービス終了・事業撤退のリスク: 利用しているパスワード管理ツールの提供会社が、事業から撤退したり、サービスを終了したりする可能性もゼロではありません。その場合、保管しているデータを他のツールに移行する手間が発生します。

対策:

- オフラインアクセス機能を備えたツールを選ぶ。多くのツールは、一度ログインしてデータを同期しておけば、インターネットに接続できない状態でも、ローカルにキャッシュされたデータにアクセスできます。これにより、サービス障害時でもパスワードを確認できます。

- 信頼性の高い、実績のあるツールを選ぶことが重要です。長年の運営実績があり、多くのユーザーを抱えているツールは、比較的安定していると考えられます。

- 定期的にデータをエクスポートしてバックアップを取っておくことも有効な対策です。ただし、エクスポートしたファイルは暗号化されていないことが多いので、そのファイルの管理には細心の注意が必要です。

これらの注意点を理解し、適切な対策を講じることで、パスワード管理ツールを安全かつ効果的に活用することができます。

パスワード管理ツールの選び方と比較ポイント

数多くのパスワード管理ツールの中から、自分に最適なものを選ぶためには、いくつかの比較ポイントを押さえておく必要があります。ここでは、ツール選定の際に確認すべき重要な5つのポイントを解説します。

| 比較ポイント | 確認すべき内容 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 利用目的 | 個人向けか、家族向けか、法人向けか | 必要な機能(共有、管理、監査など)が大きく異なるため |

| セキュリティ機能 | 暗号化方式、ゼロ知識、多要素認証(MFA)対応、第三者監査の有無 | ツールの根幹となる安全性・信頼性を担保するため |

| 対応プラットフォーム | 対応OS(Windows, Mac, iOS, Android, Linux)、対応ブラウザ(Chrome, Edge, Safari, Firefox) | 自分が使っているすべてのデバイスと環境でシームレスに使えるかを確認するため |

| 操作性・使いやすさ | UIのデザイン、日本語対応の質、自動入力の精度、設定の分かりやすさ | 日々使うツールだからこそ、直感的でストレスなく使えることが継続の鍵になるため |

| 料金プラン | 無料プランの有無と機能制限、有料プランの価格、コストパフォーマンス | 予算内で必要な機能が使えるか、長期的な利用を見据えて判断するため |

個人向けか法人向けか

まず最初に、誰が、どのような目的で使うのかを明確にしましょう。

- 個人向け: 自分一人で使う場合がこれに該当します。基本的なパスワード管理機能(保存、生成、自動入力)があれば十分です。多くのツールには、手頃な価格の個人プランが用意されています。

- 家族(ファミリー)向け: 家族でアカウントを共有したい場合に適しています。一つの契約で複数人(通常5〜6人)がそれぞれ個人の保管庫を持ちつつ、特定のパスワード(動画配信サービスなど)を安全に共有できる「共有フォルダ」のような機能が特徴です。個人プランを人数分契約するよりも割安になることが多いです。

- 法人(ビジネス・チーム)向け: 企業や組織で利用する場合は、法人向けプランが必須です。個人向け機能に加えて、従業員のアクセス権限を細かく設定できる管理機能、誰がどのパスワードにアクセスしたかを記録する監査ログ、従業員の入退社に伴うアカウント管理機能など、組織的なセキュリティガバナンスを強化するための機能が充実しています。

セキュリティ機能の高さ

パスワードという機密情報を預ける以上、セキュリティ機能は最も重要な選定基準です。

- 暗号化方式: 現在の業界標準は「AES-256bit」です。これに対応しているかは最低限確認しましょう。

- ゼロ知識(Zero-Knowledge)アーキテクチャ: サービス提供会社ですらユーザーの保管庫の中身を見ることができない仕組みです。これにより、万が一サーバーが侵害されても、データそのものの安全性が保たれます。ほとんどの主要ツールが採用していますが、念のため確認しましょう。

- 多要素認証(MFA)への対応: マスターパスワードだけでなく、認証アプリ(TOTP)や物理キー(YubiKeyなど)を使った多要素認証で保管庫へのログインを保護できるか。これは非常に重要なセキュリティ機能です。

- 第三者によるセキュリティ監査: 定期的に外部の専門機関によるセキュリティ監査(SOC 2 Type 2、pen-testingなど)を受けており、そのレポートを公開しているか。これは、ツール提供者のセキュリティに対する姿勢と透明性を示す指標となります。

対応しているOSやブラウザ

自分が日常的に使用しているすべてのデバイスと環境で、ストレスなく使えるかを確認します。

- 対応OS: Windows、macOS、iOS、Androidは基本として、Linuxにも対応しているか。

- 対応ブラウザ: 主要なブラウザ(Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox)の拡張機能が提供されているか。あまり利用者の多くないブラウザを使っている場合は、対応状況を個別に確認する必要があります。

- アプリの質: スマートフォン用のネイティブアプリが提供されており、PC版と同様に快適に操作できるか。生体認証(Face ID, 指紋認証)でのロック解除に対応していると、外出先での利便性が格段に向上します。

WindowsのPCとiPhone、Androidタブレット、といったように複数のOSをまたいで利用するユーザーほど、クロスプラットフォーム対応の重要性は高まります。

操作のしやすさ・使いやすさ

どんなに高機能でも、使いにくければ継続して利用することはできません。

- インターフェース(UI): デザインが直感的で分かりやすいか。情報が整理されていて、目的の機能にすぐにアクセスできるか。

- 日本語対応: 公式サイトやアプリ、サポートが自然で質の高い日本語に対応しているか。海外製のツールの場合、機械翻訳のような不自然な日本語だと使いにくいことがあります。

- 自動入力の精度: Webサイトのログインフォームを正確に認識し、スムーズに自動入力してくれるか。サイトによってはうまく動作しない場合もあるため、トライアル期間中に普段使うサイトで試してみることが重要です。

多くのツールには無料プランや無料の試用期間が設けられています。最終的に決める前に、必ず複数のツールを実際に試してみて、自分にとって最も「しっくりくる」ものを選ぶことを強くおすすめします。

料金プラン

最後に、予算と機能のバランスを考えます。

- 無料プランで十分か: 利用するサービスが少ない、デバイス間の同期は不要など、限定的な使い方であれば無料プランで足りる場合もあります。各ツールの無料プランでできること、できないこと(アイテム数の上限など)をしっかり比較しましょう。

- 有料プランのコストパフォーマンス: 有料プランに移行する価値があるかを検討します。デバイス間同期、高度なセキュリティ機能、安全な共有機能、優先サポートなど、有料プランで提供される機能が自分のニーズに見合っているかを確認します。料金は月額払いよりも年額払いのほうが割安になるケースがほとんどです。

これらの比較ポイントを総合的に評価し、自分の利用シーン、セキュリティ要件、予算に最もマッチしたパスワード管理ツールを選ぶことが、長期的に満足して使い続けるための鍵となります。

【2024年最新】おすすめパスワード管理ツール20選

ここでは、2024年現在、個人から法人まで幅広くおすすめできるパスワード管理ツールを20種類、厳選して紹介します。それぞれのツールの特徴、料金、対応プラットフォームなどを比較し、あなたに最適なツールを見つける手助けとなれば幸いです。

(以下の情報は2024年5月時点の各社公式サイトに基づくものであり、最新の情報は公式サイトにてご確認ください。)

① 1Password

- 特徴: 洗練されたUIと優れた操作性で個人・法人問わず絶大な人気を誇るツール。家族で使えるファミリープランが特に評価が高い。「ウォッチタワー」機能による脆弱パスワードの監視や、特定のWebサイトへのログイン時にワンタイムパスワード(TOTP)を自動入力する機能など、利便性とセキュリティを両立させる機能が豊富。

- 料金: 個人向けプランは月額$2.99から(年払い)。無料プランはなし(14日間の無料トライアルあり)。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariなど主要な環境に完全対応。

- 参照: 1Password公式サイト

② Keeper

- 特徴: ゼロ知識・ゼロトラストの思想に基づいた非常に高いセキュリティが特徴。個人利用はもちろん、監査ログや権限管理機能が充実しており、特に法人向け市場で高い評価を得ている。ダークウェブ監視機能「BreachWatch」も提供。

- 料金: 無料プランあり(1台のデバイスでのみ利用可)。有料の個人プランは年額$34.99から。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariなど幅広く対応。

- 参照: Keeper Security公式サイト

③ LastPass

- 特徴: パスワード管理ツールの草分け的存在で、世界中に多くのユーザーを持つ。基本的な機能は網羅しており、特にブラウザ拡張機能の使いやすさに定評がある。以前は無料プランの機能が豊富だったが、近年は仕様変更でデバイスタイプの制限(PCかモバイルかどちらか一方)が加わった。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり。有料の個人プランは月額$3から(年払い)。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariなどに対応。

- 参照: LastPass公式サイト

④ NordPass

- 特徴: VPNサービスで有名なNordVPNのチームが開発。最新の暗号化アルゴリズム「XChaCha20」を採用し、セキュリティの高さをアピールしている。シンプルで直感的なインターフェースが特徴。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり(アクティブなデバイスは1台まで)。有料の個人プランは月額160円から(2年プランの場合)。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariなどに対応。

- 参照: NordPass公式サイト

⑤ Dashlane

- 特徴: 使いやすいインターフェースと強力な機能が魅力。ワンクリックで複数のサービスのパスワードを一括変更する「パスワードチェンジャー」機能(対応サイトのみ)がユニーク。VPN機能が付属するプランもある。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり(1台のデバイスで50個まで)。有料の個人プランは月額$4.99から。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Safariなどに対応。

- 参照: Dashlane公式サイト

⑥ Bitwarden

- 特徴: オープンソースであることが最大の特徴。透明性が高く、セキュリティ専門家からの信頼も厚い。個人利用であれば、デバイス数無制限の同期など、多くの主要機能が無料で利用できるため、コストパフォーマンスが非常に高い。

- 料金: 非常に高機能な無料プランあり。有料プラン(高度な2FA、暗号化ストレージなど)は年額$10からと非常に安価。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariなど、非常に幅広く対応。

- 参照: Bitwarden公式サイト

⑦ パスワードマネージャー (トレンドマイクロ)

- 特徴: セキュリティソフト「ウイルスバスター」で知られるトレンドマイクロ社が提供する国産ツール。日本語のサポートが充実しており、初心者でも安心して利用できる。個人情報の漏えいを監視する機能も搭載。

- 料金: 有料のみ(30日間の無料体験あり)。月額版と年額版がある。ウイルスバスタークラウドに同梱されている場合もある。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Safariに対応。

- 参照: トレンドマイクロ公式サイト

⑧ ノートン パスワード マネージャー

- 特徴: こちらもセキュリティソフト大手ノートン社が提供。同社のセキュリティソフト「ノートン 360」にバンドルされていることが多いが、単体で無料でも利用できる。基本的な機能を備えている。

- 料金: 無料で利用可能。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Safariに対応。

- 参照: Norton公式サイト

⑨ カスペルスキー パスワードマネージャー

- 特徴: ロシアのセキュリティ企業カスペルスキー社製。同社のセキュリティソフトにも含まれる。パスワードだけでなく、個人情報や文書のスキャン画像を安全に保管する機能も持つ。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり(15個まで)。有料プランは年額1,780円から。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edgeなどに対応。

- 参照: Kaspersky公式サイト

⑩ RoboForm

- 特徴: パスワード管理ツールの中でも長い歴史を持つ老舗の一つ。特にフォームへの自動入力(フィル)機能が強力で、長い申し込みフォームなども高精度で入力してくれる。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり。有料プランは年額$23.88から。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edgeなどに対応。

- 参照: RoboForm公式サイト

⑪ Zoho Vault

- 特徴: ビジネス向けソフトウェア群「Zoho」の一つで、特に法人・チーム利用に強みを持つ。ユーザーごとの権限管理やパスワード共有、監査機能が充実している。個人向けの無料プランも提供。

- 料金: 個人向けの無料プランあり。法人向けプランはユーザーあたり月額120円から(年払い)。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edge, Safariに対応。

- 参照: Zoho公式サイト

⑫ Sticky Password

- 特徴: 一度購入すれば永続的に使える「買い切りライセンス」を提供しているのが珍しい。開発元が絶滅危惧種のマナティーの保護に収益の一部を寄付していることでも知られる。

- 料金: 機能制限付きの無料プランあり。有料プランは年額$29.99、または買い切り$199.99。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edgeなどに対応。

- 参照: Sticky Password公式サイト

⑬ Enpass

- 特徴: データをクラウドに保存せず、ユーザー自身のクラウドストレージ(Google Drive, Dropbox, iCloudなど)に保存するオフライン型のツール。クラウドサービスのセキュリティに不安を感じるユーザーに適している。

- 料金: モバイル版はアイテム数制限付きで無料。デスクトップ版は有料。個人プランは年額$23.99から。

- 対応OS/ブラウザ: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, Chrome, Firefox, Edgeなどに対応。

- 参照: Enpass公式サイト

⑭ i-FILTER

- 特徴: デジタルアーツ社が提供する、主に法人向けのWebフィルタリングソフト。そのオプションとしてパスワード管理機能「i-FILTER ID&Password Manager」を提供している。既存のセキュリティ基盤と連携させたい企業向け。

- 料金: 法人向け製品のため、要問い合わせ。

- 対応OS/ブラウザ: 主に法人向けのWindows環境を想定。

- 参照: デジタルアーツ株式会社公式サイト

⑮ CloudGate UNO

- 特徴: Techorus社が提供する、法人向けのIDaaS(Identity as a Service)。シングルサインオン(SSO)を主軸とし、その一部としてパスワード管理機能やアクセス制限機能を提供する。多数のクラウドサービスと連携させたい企業向け。

- 料金: 法人向け製品。1ユーザー月額100円から利用できるプランがある。

- 対応OS/ブラウザ: マルチデバイス・マルチブラウザ対応。

- 参照: Techorus株式会社公式サイト

⑯ TrustLogin

- 特徴: GMOグローバルサイン社が提供する国産のIDaaS。CloudGate UNOと同様に、シングルサインオンを中核とした法人向けサービス。セキュアなID/パスワード管理とアクセス制御を実現する。

- 料金: 法人向け製品。無料プランあり。有料プランは1ユーザー月額110円から。

- 対応OS/ブラウザ: マルチデバイス・マルチブラウザ対応。

- 参照: GMOグローバルサイン株式会社公式サイト

⑰ Google パスワード マネージャー

- 特徴: Googleアカウントに紐づいてパスワードを管理する、ブラウザ・OS標準の機能。ChromeブラウザやAndroidデバイスとの親和性が非常に高い。パスワードの漏えいチェック機能も備える。

- 料金: 無料。

- 対応OS/ブラウザ: 主にChromeブラウザ、ChromeOS、Android。iOS向けにもアプリあり。

- 参照: Googleアカウント ヘルプ

⑱ iCloudキーチェーン

- 特徴: Appleデバイス(Mac, iPhone, iPad)に標準搭載されているパスワード管理機能。Appleのエコシステム内での連携は非常にスムーズで、Safariでの使い勝手は抜群。

- 料金: 無料。

- 対応OS/ブラウザ: macOS, iOS, iPadOS。Windows用iCloudアプリで一部ブラウザと同期可能。

- 参照: Apple サポート

⑲ Microsoft Authenticator

- 特徴: 主に多要素認証用の認証アプリとして知られるが、Microsoftアカウントに紐づくパスワード管理機能も持つ。Edgeブラウザとの連携がスムーズ。

- 料金: 無料。

- 対応OS/ブラウザ: iOS, Android。パスワードはEdgeブラウザやWindowsと同期。

- 参照: Microsoft サポート

⑳ KeePass

- 特徴: 古くからあるオープンソースのオフライン型パスワード管理ツール。データベースファイルをローカルで管理するため、クラウドを一切信用しないユーザーに根強い人気がある。カスタマイズ性が非常に高いが、設定や同期にはある程度の知識が必要。

- 料金: 無料。

- 対応OS/ブラウザ: 公式版はWindowsのみだが、非公式の派生版がMac, Linux, iOS, Androidなどあらゆるプラットフォームに存在する。

- 参照: KeePass Password Safe公式サイト

パスワードを適切に管理してセキュリティを強化しよう

この記事では、パスワード管理の基本から、その重要性とリスク、具体的な管理方法、そして最新のおすすめツールまでを網羅的に解説してきました。

現代のデジタル社会において、パスワードはあなたの大切な情報資産やプライバシーを守るための「第一の防衛線」です。しかし、利用するサービスが増え続ける中で、脆弱なパスワードの使い回しや、メモ帳や付箋といった危険な方法での管理が横行しているのも事実です。これらの不適切な管理は、不正アクセス、個人情報漏えい、金銭的被害といった深刻な事態を招きかねません。

セキュリティを確保するためには、まず以下の3つの原則を徹底することが不可欠です。

- 安全なパスワードを作成する: 「長く(12文字以上)」「複雑で(大文字・小文字・数字・記号を組み合わせ)」「推測されにくい」パスワードを作ること。

- パスワードを使い回さない: すべてのサービスで、それぞれ異なるユニークなパスワードを設定すること。

- 安全な方法で管理する: 作成した多数のパスワードを、暗号化された安全な場所に保管すること。

これらを手作業で実践するのは、もはや現実的ではありません。そこで最も強力な解決策となるのが「パスワード管理ツール」の活用です。

パスワード管理ツールは、強力なパスワードの自動生成、安全な一元管理、複数デバイスでの同期、そしてログイン時の自動入力といった機能を提供し、これまで両立が難しいとされてきた「高度なセキュリティ」と「日々の利便性」を同時に実現します。覚えるべきはマスターパスワード一つだけとなり、パスワード管理にまつわるあらゆるストレスから解放されるでしょう。

今回紹介した20種類のツールは、それぞれに特徴があります。洗練されたUIを持つもの、オープンソースで透明性が高いもの、無料で高機能なもの、法人利用に特化したものなど、多種多様です。まずは無料プランやトライアルを活用して、いくつかのツールを実際に試してみてください。そして、あなたの使い方や環境、セキュリティに対する考え方に最もフィットするツールを見つけ出すことが重要です。

「自分は大丈夫」という根拠のない自信が、最も危険です。サイバー攻撃は、もはや他人事ではありません。今日からパスワード管理の方法を見直し、適切なツールを導入すること。それが、複雑化するデジタル社会を安全で快適に生き抜くための、賢明な第一歩となるはずです。