デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やテレワークの普及に伴い、企業が管理すべきIT資産は増加し、その管理はますます複雑化しています。PCやサーバー、ソフトウェア、クラウドサービスといったIT資産を正確に把握し、最適化することは、今や事業継続に不可欠な経営課題です。不適切な管理は、情報漏洩やサイバー攻撃といったセキュリティリスクを増大させるだけでなく、ライセンス違反によるコンプライアンス問題や、無駄なITコストの発生に直結します。

このような課題を解決するために注目されているのが「IT資産管理ツール」です。IT資産管理ツールは、組織内のあらゆるIT資産情報を自動で収集・一元管理し、セキュリティの強化、コンプライアンスの遵守、コストの最適化を実現します。

本記事では、IT資産管理の基本から、ツールの機能、導入のメリット・デメリット、そして失敗しない選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年6月最新のおすすめIT資産管理ツール25選を徹底比較し、自社に最適なツールを見つけるための情報を提供します。情シス担当者の方はもちろん、経営層の方も、本記事を通じて効率的で安全なIT資産管理への第一歩を踏み出しましょう。

目次

IT資産管理とは

IT資産管理とは、企業や組織が所有・利用するITに関連する資産(ハードウェア、ソフトウェア、ライセンス、関連サービスなど)を正確に把握し、そのライフサイクル全般(取得、導入、運用、保守、廃棄)にわたって最適に管理する活動を指します。単に「何がどこにあるか」をリストアップする物品管理とは異なり、コンプライアンス、セキュリティ、コストという経営的な観点から資産を統合的に管理する戦略的な取り組みです。

現代の企業活動は、ITなくしては成り立ちません。従業員が業務で使用するPCやスマートフォン、業務を支えるサーバー、インストールされている各種ソフトウェア、そして近年急速に普及したSaaSをはじめとするクラウドサービスなど、そのすべてが企業の重要な「IT資産」です。これらの資産は、事業の成長とともに増加し、働き方の多様化(テレワーク、ハイブリッドワークなど)によって、その所在はオフィス内に留まらなくなりました。

このような状況下で、IT資産管理の重要性は飛躍的に高まっています。なぜなら、管理が不十分な状態は、組織に深刻なリスクをもたらすからです。

- セキュリティリスクの増大: 誰がどのPCを使っているか、OSやソフトウェアのバージョンは最新か、といった情報が不明確な「野良PC」や管理外のデバイスは、セキュリティパッチが適用されず、サイバー攻撃の格好の標的となります。また、無許可のソフトウェア(シャドーIT)の利用は、マルウェア感染や情報漏洩の温床となり得ます。

- コンプライアンス違反のリスク: ソフトウェアには、その利用条件を定めた「ライセンス契約」が存在します。購入したライセンス数を超えてソフトウェアをインストール・使用することは、著作権法に抵촉するコンプライアンス違反です。発覚した場合、ソフトウェアメーカーからの監査を受け、高額な損害賠償や不足ライセンスの購入を求められる可能性があります。企業の社会的信用を大きく損なう事態にもなりかねません。

- ITコストの増大: IT資産の状況が可視化できていないと、無駄なコストが発生しがちです。例えば、実際には使われていないPCやソフトウェアライセンスに費用を払い続けていたり、まだ十分に使えるスペックのPCを不要に買い替えたりするケースが挙げられます。遊休資産を把握し、適切に再配置したり、ライセンスの利用実態に基づいて契約内容を見直したりすることで、ITコストは大幅に最適化できます。

これらのリスクを回避し、IT資産を事業価値向上のために最大限活用することこそが、IT資産管理の真の目的です。それは、もはや情報システム部門だけの課題ではなく、リスク管理やコスト管理といった経営全体の課題として捉えるべき重要な活動なのです。IT資産管理を適切に行うことで、企業はセキュアな業務環境を維持し、法令を遵守し、IT投資の効果を最大化できます。

IT資産管理の3つの目的

IT資産管理を実践する目的は、多岐にわたりますが、突き詰めると「コンプライアンスの強化」「セキュリティリスクの低減」「コストの最適化」という3つの大きな柱に集約されます。これらは互いに関連し合っており、統合的に取り組むことで、組織のITガバナンスを強固なものにします。ここでは、それぞれの目的について詳しく掘り下げていきます。

① コンプライアンスの強化

コンプライアンスとは、一般に「法令遵守」と訳されますが、企業活動においては法律や政令だけでなく、業界のガイドライン、社内規程、社会的な規範や倫理までをも含んだ広い意味で使われます。IT資産管理におけるコンプライアンス強化の最大のテーマは、ソフトウェアライセンスの適切な管理です。

市販されている、あるいはサブスクリプションで提供されるソフトウェアのほとんどは、著作権法によって保護されています。ユーザーはソフトウェアそのものを購入しているのではなく、ベンダーが定めた使用許諾契約(EULA: End-User License Agreement)に基づいて「使用する権利(ライセンス)」を購入しています。この契約には、インストール可能なPCの台数、利用できるユーザーの範囲、利用目的などが厳密に定められています。

もし、組織内で保有するライセンス数を超えてソフトウェアをインストール・利用していれば、それはライセンス違反、すなわち著作権侵害にあたります。意図的であるか否かにかかわらず、この状態は企業に深刻なリスクをもたらします。BSA | The Software Alliance(ビジネスソフトウェアアライアンス)などの業界団体は、ライセンスの不正コピーに関する情報提供を広く受け付けており、内部告発などをきっかけに監査が実施されるケースも少なくありません。

監査によってライセンス違反が発覚した場合、企業は以下のようなペナルティを科される可能性があります。

- 正規ライセンスの購入: 違反が認められた分、正規の価格でライセンスを購入する必要があります。

- 高額な損害賠償: 悪質なケースでは、ライセンス料金に加えて、多額の損害賠償金を請求されることがあります。

- 社会的信用の失墜: ライセンス違反の事実が公表されれば、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく傷つきます。

このような事態を避けるためには、「どのソフトウェアのライセンスを」「いくつ保有しており」「どのPCに」「いくつインストールされているか」を正確に把握し、常に保有ライセンス数の範囲内で運用されていることを証明できる状態にしておく必要があります。IT資産管理は、このライセンスコンプライアンスを維持・強化するための根幹的な活動なのです。

② セキュリティリスクの低減

IT資産管理は、サイバーセキュリティ対策の土台とも言える重要な役割を担います。管理されていないIT資産は、セキュリティホール(脆弱性)の温床となり、組織全体のセキュリティレベルを著しく低下させるからです。

IT資産管理がセキュリティリスクの低減にどのように貢献するのか、具体的な側面から見ていきましょう。

- 脆弱性対策の徹底: OSやアプリケーションには、セキュリティ上の欠陥である「脆弱性」が日々発見されています。攻撃者はこの脆弱性を悪用してシステムに侵入し、マルウェアを感染させたり、情報を窃取したりします。これを防ぐには、ベンダーから提供される修正プログラム(セキュリティパッチ)を迅速かつ確実に適用することが不可欠です。IT資産管理ツールを使えば、組織内の全PCのパッチ適用状況を一元的に可視化し、未適用のPCを特定して強制的に適用させることが可能になります。これにより、脆弱性を放置するリスクを大幅に低減できます。

- 「シャドーIT」の排除: 「シャドーIT」とは、情報システム部門の許可を得ずに、従業員が業務に利用しているデバイス(私物PCやスマートフォンなど)やクラウドサービス(無料のファイル共有サービスなど)のことです。シャドーITは管理の目が行き届かないため、セキュリティ対策が不十分な場合が多く、情報漏洩の重大な原因となります。IT資産管理は、ネットワークに接続されているデバイスを検知したり、PCにインストールされているソフトウェアを把握したりすることで、許可なく利用されているシャドーITを発見し、対策を講じるための第一歩となります。

- 内部不正・情報漏洩の抑止: セキュリティインシデントは、外部からの攻撃だけでなく、従業員による意図的または過失による内部からの情報漏洩も大きな割合を占めます。IT資産管理ツールには、USBメモリなどの外部記憶媒体の使用を制限する機能や、許可されていないWebサイトへのアクセスをブロックする機能、ファイルの操作ログや印刷ログなどを記録する機能が備わっているものがあります。これらの機能を活用することで、重要な情報の不正な持ち出しを物理的に防ぐとともに、「誰が」「いつ」「何をしたか」を記録することで不正行為を心理的に抑止する効果が期待できます。

「何を保護すべきか」が分からなければ、効果的なセキュリティ対策は打てません。IT資産管理は、まさにこの「何を保護すべきか(=管理すべき資産は何か)」を明確にする活動であり、あらゆるセキュリティ対策の出発点となるのです。

③ コストの最適化

IT資産管理は、コンプライアンスやセキュリティだけでなく、企業のコスト構造に直接的なインパクトを与える活動でもあります。IT資産の全体像と利用状況を正確に把握することで、無駄な支出を削減し、IT投資の効果を最大化できます。

コスト最適化は、主に以下の3つの観点から実現されます。

- ハードウェア資産のライフサイクル管理: PCやサーバーといったハードウェア資産には寿命があります。IT資産管理を通じて、各機器の購入日、スペック、保証期間、リース期間などを一元管理することで、計画的なリプレースが可能になります。これにより、突発的な故障による業務停止や、緊急の買い替えに伴う割高なコストの発生を防げます。また、部署異動や退職によって使われなくなった「遊休資産」を正確に把握し、他の必要な部署へ再配置することで、新規購入を抑制し、資産を最大限有効活用できます。

- ソフトウェアライセンスの最適化: 多くの企業では、必要以上のソフトウェアライセンスを購入してしまい、無駄なコストを支払い続けているケースが散見されます。IT資産管理ツールの中には、各ソフトウェアのインストール状況だけでなく、実際の利用状況(起動回数や利用時間)までを計測できるものがあります。このデータを分析すれば、「全部署にライセンスを割り当てているが、実際に使っているのは一部の部署だけだった」「高価なプロフェッショナル版を契約しているが、機能のほとんどが使われておらず、安価な標準版で十分だった」といった実態が明らかになります。この結果に基づき、不要なライセンスを解約したり、契約プランを見直したりすることで、大きなコスト削減が期待できます。これは「ソフトウェア資産管理(SAM)」の中核的な活動です。

- 管理工数の削減: IT資産を手作業(Excelなど)で管理している場合、定期的な棚卸し作業に膨大な時間と労力がかかります。情シス担当者が各部署を回り、一台ずつ現物と台帳を突き合わせる作業は、本来であればもっと戦略的な業務に使うべき貴重なリソースを消費してしまいます。IT資産管理ツールを導入すれば、インベントリ情報が自動で収集・更新されるため、棚卸しにかかる工数を劇的に削減できます。これにより、情シス担当者は日々の運用作業から解放され、DX推進やセキュリティ企画といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

このように、IT資産管理は、単なる守りの活動ではなく、企業の経営効率を高め、競争力を強化するための攻めの活動でもあるのです。

IT資産管理の対象範囲

IT資産管理と一言で言っても、その対象は多岐にわたります。PCやサーバーといった目に見える「モノ」だけでなく、ソフトウェアやライセンスといった無形の資産、さらにはリース契約やクラウドサービスの利用権なども含まれます。これらすべてを網羅的に把握して初めて、効果的な管理が実現します。ここでは、IT資産管理の主な対象範囲をカテゴリ別に解説します。

ハードウェア

ハードウェアは、IT資産管理において最も基本的で分かりやすい対象です。従業員が業務で利用する物理的な機器全般が含まれます。

- PC: デスクトップPC、ノートPC

- サーバー: ファイルサーバー、アプリケーションサーバー、Webサーバーなど

- モバイルデバイス: スマートフォン、タブレット

- ネットワーク機器: ルーター、スイッチ、無線LANアクセスポイント、ファイアウォール

- その他: プリンター、スキャナー、複合機、外部記憶装置(NASなど)

これらのハードウェアを管理する際には、単に「何台あるか」を数えるだけでは不十分です。一台一台の機器を個別に識別し、その詳細な情報を台帳に記録する必要があります。管理すべき主な情報項目は以下の通りです。

- 識別情報: 管理番号(資産管理番号)、シリアル番号、ホスト名

- 基本情報: メーカー名、製品名、型番

- スペック情報: CPU、メモリ容量、ストレージ(HDD/SSD)容量、MACアドレス、IPアドレス

- 購買情報: 購入日、購入元、取得価格、保証期間

- 利用者情報: 使用者名、所属部署、設置場所(フロアや座席番号など)

- 契約情報: リース/レンタル契約の場合、契約開始日、契約終了日、月額料金

- 状態情報: ステータス(使用中、保管中、修理中、廃棄済など)、廃棄日

物理的な「モノ」と、それを利用する「ヒト」、設置されている「場所」を正確に紐づけて管理することが、ハードウェア管理の根幹です。これにより、紛失や盗難のリスクを低減し、遊休資産の発見や計画的なリプレースを可能にします。

ソフトウェア

ソフトウェアは、ハードウェア上で動作し、業務を遂行するための重要なIT資産です。ハードウェアと異なり目に見えないため、管理がより複雑になります。管理対象となるソフトウェアは、PCやサーバーにインストールされているものすべてです。

- OS(オペレーティングシステム): Windows、macOS、Linuxなど

- オフィススイート: Microsoft 365(Office)、Google Workspaceなど

- 業務アプリケーション: 会計ソフト、人事給与ソフト、販売管理ソフト、CADソフトなど

- クリエイティブソフト: Adobe Creative Cloud(Photoshop, Illustratorなど)

- セキュリティソフト: ウイルス対策ソフト、EDR製品など

- その他: 開発ツール、ユーティリティソフト、フリーウェアなど

ソフトウェア管理で重要なのは、「どのデバイスに」「どのソフトウェアが」「どのバージョンで」インストールされているかを正確に把握することです。特に、脆弱性対策の観点からは、バージョン情報の管理が不可欠です。また、情報システム部門が許可していないフリーソフトや個人所有のソフトウェア(シャドーIT)がインストールされていないかを監視することも、セキュリティを維持する上で極めて重要です。これらの情報を手作業で収集するのは現実的ではなく、IT資産管理ツールのインベントリ収集機能が大きな力を発揮します。

ライセンス

ライセンスは、ソフトウェアを利用する「権利」であり、それ自体が管理対象となる無形資産です。ソフトウェア管理と密接に関連しており、しばしば混同されがちですが、「インストールされているソフトウェア(実態)」と「保有しているライセンス(権利)」を分けて考え、両者を突合させることがライセンス管理の核心です。

管理すべきライセンス情報の主な項目は以下の通りです。

- 製品情報: ソフトウェア名、バージョン、エディション(Pro, Standardなど)

- ライセンス情報: ライセンス形態(永続ライセンス、サブスクリプション、ボリュームライセンス、サイトライセンスなど)、プロダクトキー、シリアル番号

- 購買情報: 購入日、購入元、購入数、単価

- 割り当て情報: 割り当て済み数、未使用残数、割り当て先(ユーザー名やデバイス管理番号)

- 契約情報: 契約期間、保守契約の有無と期間

- 証書情報: ライセンス証書や購入証明書の保管場所

これらの情報を管理することで、ライセンスの過不足を正確に把握し、コンプライアンス違反のリスクを回避できます。また、部署ごとの利用状況に応じてライセンスを適切に再配分したり、利用実態のないライセンス契約を見直したりすることで、コストの最適化にも繋がります。この一連の活動は、SAM(Software Asset Management:ソフトウェア資産管理)と呼ばれ、IT資産管理の中でも特に専門性が求められる領域です。

周辺機器・リース契約品など

上記の3つに加えて、IT資産管理ではさらに広範な対象を管理下に置く必要があります。

- 周辺機器: PCに接続して使用するモニター、キーボード、マウス、Webカメラ、ドッキングステーションなど。これらも企業の資産であり、誰が何を使っているかを把握しておくことが望ましいです。

- リース・レンタル契約品: PCや複合機などをリースやレンタルで調達している場合、それらは自社所有の資産ではありませんが、管理対象であることに変わりはありません。特に契約期間の管理は重要で、返却漏れや不要な契約更新を防ぐために、台帳で厳密に管理する必要があります。

- クラウドサービス(SaaSなど): 近年、管理対象として重要度を増しているのが、Microsoft 365やSalesforce、SlackといったSaaS(Software as a Service)です。これらはデバイスにソフトウェアをインストールするわけではありませんが、企業が契約し、従業員が利用するアカウント(ID/パスワード)は立派なIT資産です。誰がどのアカウントを利用しているか、ライセンスの割り当ては適切か、退職者のアカウントは速やかに削除されているかなどを管理することが、コスト管理とセキュリティの両面から不可欠です。

このように、IT資産管理の対象は、オフィスにある物理的な機器から、目に見えない権利やサービス利用権まで、非常に広範囲にわたります。これら有形・無形の資産すべてを統合的に管理・可視化することこそが、現代の企業に求められるIT資産管理の姿です。

IT資産の管理方法

IT資産を管理する方法は、大きく分けて「手動での管理」と「ツールを利用した管理」の2つがあります。組織の規模や管理対象となる資産の数、求める管理レベルによって、最適な方法は異なります。それぞれの方法のメリット・デメリットを理解し、自社に適したアプローチを選択することが重要です。

Excelやスプレッドシートで手動管理する

最も手軽に始められるのが、Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを使って、手作業でIT資産管理台帳を作成・運用する方法です。

メリット:

- 低コスト: Excelなどのオフィススイートは多くの企業で既に導入されており、追加のコストをほとんどかけずに始めることができます。

- 手軽さ: 特別な専門知識がなくても、表計算ソフトの基本的な操作ができれば誰でも台帳を作成できます。

- フォーマットの自由度: 管理したい項目を自社の運用に合わせて自由に設計できます。シンプルな管理から始めたい場合に適しています。

デメリット:

- 入力ミスや更新漏れの発生: すべての情報を手作業で入力・更新するため、ヒューマンエラーが避けられません。 担当者の入力ミスや、資産の移動・変更があった際の更新漏れが頻繁に発生し、台帳の正確性が損なわれがちです。

- リアルタイム性の欠如: 台帳の情報は、あくまで入力・更新した時点のものです。PCの構成変更やソフトウェアのインストール/アンインストールといった日々の変化をリアルタイムに反映することは困難です。年に一度の棚卸しで情報を更新するような運用では、実態と台帳の乖離が大きくなってしまいます。

- 管理工数の増大: 管理対象のPCが数十台、数百台と増えるにつれて、情報の入力や棚卸しにかかる工数が爆発的に増加します。 情報システム部門の担当者が本来の業務を圧迫するほどの負担となり、管理が形骸化する原因にもなります。

- 詳細情報の把握が困難: CPUやメモリ、インストールされているソフトウェアの一覧といった詳細なインベントリ情報を、一台一台手作業で確認して入力するのは非現実的です。結果として、大まかな情報しか管理できなくなります。

- 属人化のリスク: 特定の担当者だけが管理台帳のファイル場所や更新方法を知っている、という状況に陥りがちです。その担当者が異動や退職をしてしまうと、管理業務が完全に滞ってしまうリスクがあります。

Excelでの管理は、PCの台数が10〜20台程度の小規模な組織や、創業間もないスタートアップなど、管理対象が少なく、専任のIT担当者を置くのが難しい場合には有効な手段です。しかし、組織の成長とともに管理対象が増えてくると、必ず限界が訪れます。

IT資産管理ツールを利用する

IT資産管理ツールは、IT資産に関する情報を自動で収集・一元管理するために設計された専用のソフトウェアです。PCなどのデバイスに「エージェント」と呼ばれる常駐プログラムをインストールすることで、インベントリ情報を定期的に自動収集し、管理サーバーに集約します。

メリット:

- 管理業務の効率化と正確性の向上: インベントリ情報の収集が自動化されるため、手作業による管理に比べて工数が劇的に削減され、ヒューマンエラーも排除されます。 最新の資産情報が常に正確な状態で台帳に反映されるため、情報の信頼性が格段に向上します。

- セキュリティレベルの向上: ソフトウェアの脆弱性パッチの適用状況を可視化し、未適用のデバイスに強制適用するといったセキュリティ対策を効率的に実施できます。また、不正なソフトウェアのインストールを検知したり、USBメモリの使用を制限したりすることで、情報漏洩やマルウェア感染のリスクを低減します。

- コンプライアンスの強化: インストールされているソフトウェアの情報と、購入したライセンスの情報を自動で突合し、ライセンスの過不足を可視化します。これにより、ライセンス違反のリスクを未然に防ぎ、コンプライアンスを遵守した運用が可能になります。

- ITコストの最適化: ハードウェアのリース期間やソフトウェアの利用状況を正確に把握できるため、計画的なリプレースや不要なライセンスの解約など、コスト削減に向けた具体的なアクションに繋げやすくなります。

デメリット:

- 導入・運用コスト: ツールのライセンス費用(初期費用や月額/年額費用)が発生します。

- 導入・定着の労力: ツールの選定から、サーバーの構築(オンプレミスの場合)、エージェントの配布、運用ルールの策定・周知など、導入して軌道に乗せるまでには一定の手間と時間がかかります。

PCが数十台以上の規模になったり、テレワークを本格的に導入したり、セキュリティやコンプライアンスを重視する企業にとっては、IT資産管理ツールの導入はもはや必須と言えるでしょう。手動管理の限界を感じ始めたら、ツール導入の検討を始めるべきタイミングです。

【管理方法の比較】

| 管理方法 | Excel・スプレッドシート | IT資産管理ツール |

| :— | :— | :— |

| 導入コスト | ほぼ無料 | 初期費用+月額/年額費用 |

| 情報収集 | 手動入力(棚卸し) | 自動収集 |

| リアルタイム性 | 低い(更新時のみ) | 高い(定期的・随時) |

| 正確性 | 低い(入力ミス・漏れのリスク) | 高い(機械的な収集) |

| 管理工数 | 多い | 少ない |

| ライセンス管理 | 手動での突合が必要 | 自動での突合・アラート機能 |

| セキュリティ機能 | なし | 豊富(パッチ管理、デバイス制御など) |

| 属人化リスク | 高い | 低い |

| 向いている規模 | 小規模(〜20台程度) | 中規模〜大規模 |

IT資産管理ツールを導入するメリット

IT資産管理ツールを導入することは、単に管理業務を楽にするだけでなく、企業経営に多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは、ツール導入によって得られる4つの主要なメリットについて、より具体的に解説します。

管理業務の効率化と工数削減

IT資産管理ツール導入の最も直接的で分かりやすいメリットは、情報システム部門の管理業務を劇的に効率化し、担当者の工数を大幅に削減できることです。

手作業での資産管理は、非常に多くの時間を要します。特に、年に1〜2回実施されるIT資産の棚卸しは、担当者にとって大きな負担です。全従業員のPCを一台ずつ確認し、現物と管理台帳の情報を照合する作業は、数百台規模の企業であれば数週間かかることも珍しくありません。

IT資産管理ツールを導入すれば、この状況は一変します。各PCにインストールされたエージェントが、ハードウェア情報(CPU, メモリ, ディスク容量など)やソフトウェア情報(インストール済みアプリケーション一覧など)といったインベントリ情報を定期的に自動収集し、管理サーバーへ送信します。管理者は、管理コンソールにアクセスするだけで、いつでも最新かつ正確な全社のIT資産状況を一覧で把握できます。

これにより、以下のような効果が期待できます。

- 棚卸し作業の自動化: 物理的な現物確認が不要になり、棚卸しにかかる時間が数週間から数時間、あるいは数分へと劇的に短縮されます。

- レポート作成の自動化: 資産台帳やソフトウェアのインストール状況、ライセンスの過不足レポートなどを、ボタン一つで簡単に出力できます。経営層への報告資料作成の手間も大幅に削減されます。

- 問い合わせ対応の迅速化: 従業員から「このPCのスペックを教えてほしい」「新しいソフトウェアをインストールしたいが、ライセンスはあるか?」といった問い合わせがあった場合も、ツール上のデータを見れば即座に正確な回答が可能です。

このようにして創出された時間は、情シス担当者がより付加価値の高い業務に取り組むための貴重なリソースとなります。日々のルーチンワークから解放され、全社的なDXの推進、新たなセキュリティ施策の企画・導入、IT戦略の立案といった、企業の競争力強化に直結する戦略的な業務に注力できるようになることこそ、ツール導入の大きな価値なのです。

セキュリティレベルの向上

IT資産管理ツールは、組織のエンドポイント(PCやスマートフォンなどの端末)のセキュリティを維持・向上させるための強力な武器となります。管理されていない端末はセキュリティ上の弱点となり、サイバー攻撃の侵入口となるリスクを常に抱えています。ツールを導入することで、多角的なセキュリティ対策を効率的に実施できます。

- 脆弱性対策の自動化: IT資産管理ツールの多くは、Windows Updateや主要なアプリケーションのセキュリティパッチ適用状況を一元管理する機能を備えています。管理コンソールから全端末のパッチ適用状況を一覧で確認し、適用が漏れている端末に対して遠隔でパッチを強制的に配布・インストールできます。これにより、脆弱性を悪用したマルウェア「Emotet」のような脅威から組織を保護する体制を強化できます。

- 不正なソフトウェアの排除: 業務に関係のないゲームや、ライセンスのない高価なソフトウェア、情報漏洩のリスクがあるP2Pファイル共有ソフトなどが無断でインストールされることを防ぎます。ツールは、許可されていないソフトウェアのインストールを検知して管理者にアラートを通知したり、強制的にアンインストールしたり、起動そのものを禁止したりすることができます。

- 外部デバイスの制御: USBメモリや外付けHDD、スマートフォンといった外部デバイスの利用を制御する機能は、内部からの情報漏洩対策として非常に有効です。会社が許可した特定のUSBメモリしか使用できないように設定したり、USBポート自体を読み取り専用にしたり、あるいは完全に無効化したりすることが可能です。これにより、機密データの安易な持ち出しを防ぎます。

- 操作ログによる監視と抑止: 誰が、いつ、どのPCで、どのような操作(ファイルの作成・コピー・削除、Webサイトの閲覧、メールの送受信、印刷など)を行ったかを詳細に記録します。この操作ログは、万が一セキュリティインシデントが発生した際に、原因究明や被害範囲の特定を行うための重要な証拠となります。また、「操作が記録されている」という事実 자체가、従業員の不正行為に対する心理的な抑止力として機能します。

これらの機能を組み合わせることで、IT資産管理ツールはエンドポイントのセキュリティを包括的に強化し、組織を様々な脅威から守るための基盤を構築します。

IT資産の有効活用によるコスト削減

IT資産管理ツールは、IT関連コストを可視化し、無駄を削減するためのインサイトを提供します。資産の「見える化」は、コスト最適化の第一歩です。

- 遊休資産の洗い出しと再活用: ツールを使えば、「過去3ヶ月間一度もログインされていないPC」や「退職者が利用していたPC」などを簡単にリストアップできます。これらの遊休資産(眠っている資産)を必要としている部署へ再配置することで、新たなPCの購入を抑制し、ハードウェアコストを削減できます。

- ソフトウェアライセンス費用の適正化: 多くのツールは、ソフトウェアのインストール状況だけでなく、実際の「利用状況」を把握する機能(メータリング機能)を備えています。この機能を使えば、「全社で契約している高価なCADソフトが、実際には設計部の5人しか使っていない」といった実態が明らかになります。このデータに基づき、利用されていないライセンスを解約したり、必要な部署のみにライセンスを割り当てるプランに変更したりすることで、ソフトウェアにかかるコストを大幅に削減できます。

- 計画的なハードウェアリプレース: PCのスペック(CPU、メモリなど)や購入日、リース終了日といった情報を一元管理することで、計画的なリプレース(買い替え)が可能になります。例えば、「購入から5年以上経過したPC」や「メモリが8GB未満で業務に支障が出始めているPC」を抽出し、次年度の予算計画に反映させることができます。これにより、PCの故障による突然の業務停止や、予期せEぬ出費を防ぎ、IT予算の平準化が図れます。

これらの取り組みを通じて、IT資産管理ツールはIT資産の投資対効果(ROI)を最大化し、企業の収益改善に直接的に貢献します。

属人化の防止

Excelなどで手動管理している場合、その管理方法は特定の担当者の知識や経験に依存しがちです。「資産台帳のファイルは〇〇さんのPCの中にしかない」「棚卸しの手順は〇〇さんしか知らない」といった状況は、業務の属人化そのものです。この状態では、その担当者が急に休んだり、異動や退職をしたりすると、IT資産管理業務が完全に停止してしまうリスクがあります。

IT資産管理ツールを導入すると、資産情報や管理ノウハウが特定の個人ではなく、システムに集約されます。

- 情報の一元化と標準化: すべての資産情報はサーバー上のデータベースに一元管理され、権限を持つ担当者なら誰でも同じ管理画面から最新の情報にアクセスできます。これにより、情報のサイロ化を防ぎ、管理業務が標準化されます。

- スムーズな業務引き継ぎ: 担当者が交代する際も、ツールを見れば資産の全体像や個々の機器の状態がすぐに把握できるため、引き継ぎが非常にスムーズになります。前任者の個人的なメモや記憶に頼る必要がなくなります。

このように、IT資産管理ツールは業務の属人化を解消し、組織として継続的かつ安定的にITガバナンスを維持していくための体制を構築します。これは、企業の持続的な成長を支える上で非常に重要な要素です。

IT資産管理ツールを導入するデメリット

IT資産管理ツールは多くのメリットをもたらしますが、導入を検討する際には、そのデメリットや注意点についても十分に理解しておく必要があります。良い面だけでなく、課題となりうる点を事前に把握し、対策を講じることで、導入プロジェクトを成功に導くことができます。

導入・運用にコストがかかる

最も分かりやすいデメリットは、金銭的なコストが発生することです。Excelでの管理がほぼ無料であるのに対し、専用ツールを導入するには一定の投資が必要となります。

コストは、主に以下の要素で構成されます。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- ライセンス購入費: ソフトウェアを買い切る場合や、オンプレミス型で最初に必要となるライセンス料金です。

- サーバー構築費: オンプレミス型でツールを導入する場合、管理サーバーやデータベースサーバーを自社で用意し、構築するための費用(ハードウェア代、OS・ミドルウェアライセンス費、構築作業費など)がかかります。

- 導入支援費用: ベンダーに初期設定や環境構築、既存台帳からのデータ移行などを依頼する場合に発生する費用です。

- 運用費用(ランニングコスト):

- サブスクリプション料金: クラウド型のツールで主流の料金体系で、管理するデバイス数に応じて月額または年額で支払う利用料です。

- 保守サポート費用: オンプレミス型のツールで、バージョンアップや問い合わせ対応などのサポートを受けるために年単位で支払う費用です。通常、ライセンス費用の15〜20%程度が目安とされます。

- サーバー維持費: オンプレミス型の場合、サーバーの電気代や設置場所の費用、メンテナンスを行う担当者の人件費などが継続的にかかります。

これらのコストは、決して安価ではありません。そのため、ツール導入を検討する際には、「なぜ導入するのか」「導入によってどのような効果を見込むのか」を明確にし、投資対効果(ROI)を慎重に評価する必要があります。例えば、「ツール導入によって年間〇〇時間の工数削減が見込め、人件費に換算すると△△円の削減効果がある」「ライセンスの最適化によって、年間□□円のコスト削減が期待できる」といった具体的な目標を設定し、かかるコストとその効果を比較検討することが重要です。

単に「便利そうだから」という理由で導入すると、コストだけがかかってしまい、期待した効果が得られない結果になりかねません。コストを単なる「支出」として捉えるのではなく、将来の業務効率化やセキュリティ強化、コスト削減を実現するための「投資」として位置づけ、経営層の理解を得ることが不可欠です。

社内への浸透・定着に手間がかかる

IT資産管理ツールは、「導入すれば終わり」ではありません。むしろ、導入してからが本当のスタートです。ツールを全社的に活用し、その効果を最大限に引き出すためには、社内に浸透させ、運用を定着させるための地道な努力が必要になります。このプロセスには、想定以上の手間と時間がかかる場合があります。

具体的には、以下のような課題が挙げられます。

- 管理者の学習コスト: まず、情報システム部門の担当者自身が、ツールの使い方を習得する必要があります。多機能なツールほど、すべての機能を理解し、使いこなすまでには時間がかかります。ベンダーが提供するトレーニングやマニュアルを活用し、計画的に学習を進める必要があります。

- 従業員への説明と協力依頼: 多くのツールでは、各PCにエージェントソフトをインストールする必要があります。従業員にとっては、自分のPCに新しいソフトがインストールされることに抵抗を感じたり、「自分の操作が監視されるのではないか」とプライバシーに関する懸念を抱いたりする可能性があります。なぜツールが必要なのか、目的やメリットを丁寧に説明し、従業員の理解と協力を得ることが不可欠です。

- 運用ルールの策定と徹底: ツールを導入しても、それに合わせた運用ルールがなければ宝の持ち腐れになります。例えば、以下のようなルールを明確に定め、全社に周知徹底する必要があります。

- 資産の登録フロー: 新しいPCを購入した際、誰が、いつまでに、どのような情報をツールに登録するのか。

- 資産の変更・廃棄フロー: 従業員の異動や退職、PCの廃棄時に、誰が、どのような手続きを行うのか。

- アラート発生時の対応フロー: ライセンス違反や禁止ソフトウェアのインストールといったアラートが検知された場合、誰が、どのように対応するのか。

- 棚卸しの手順: ツールを使った定期的な棚卸しを、いつ、どのように実施するのか。

これらのルール作りと浸透には、相応のエネルギーが必要です。導入プロジェクトの初期段階から関係部署(総務、経理、人事など)を巻き込み、全社的な取り組みとして推進する体制を整えることが、導入を成功させるための鍵となります。トップダウンで導入の重要性を伝え、社内の協力体制を構築することが、スムーズな定着への近道です。

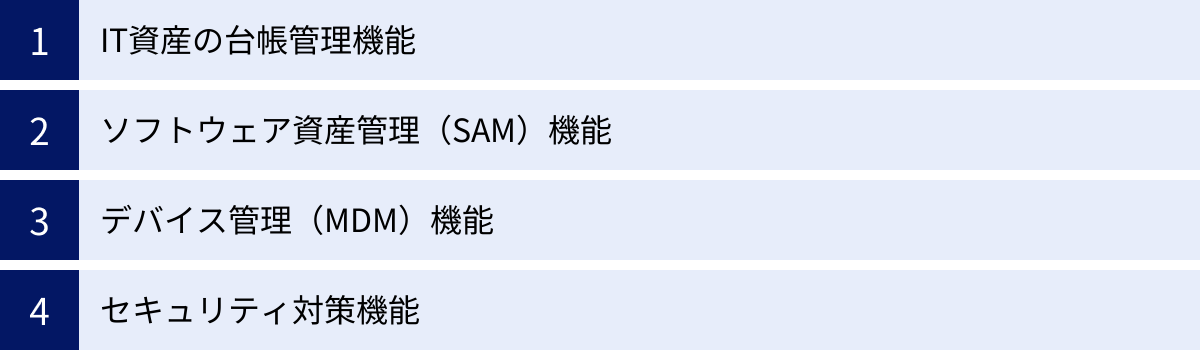

IT資産管理ツールの主な機能

IT資産管理ツールは、製品によって特色がありますが、その多くは共通する基本的な機能を備えています。これらの機能を理解することは、ツール選定の第一歩です。ここでは、IT資産管理ツールが持つ代表的な4つの機能群について解説します。

IT資産の台帳管理機能

これは、IT資産管理ツールの最も根幹となる機能であり、すべての管理の出発点です。手作業による台帳管理の課題を解決し、正確でリアルタイムな資産情報を維持します。

- インベントリ情報の自動収集: この機能の中核をなすのが「エージェント」と呼ばれる常駐プログラムです。管理対象となるPCやサーバーにエージェントをインストールすると、エージェントがそのデバイスの情報を自動的にスキャンし、ネットワーク経由で中央の管理サーバーに送信します。収集される情報には、以下のようなものがあります。

- ハードウェア情報: CPUの種類・クロック数、メモリ搭載量、HDD/SSDの総容量と空き容量、MACアドレス、IPアドレス、コンピューター名、OSの種類とバージョン、接続されているディスプレイやプリンターの情報など。

- ソフトウェア情報: インストールされているアプリケーション名、バージョン、インストール日、実行ファイルのパスなど。

- 台帳の自動生成・更新: 管理サーバーは、各デバイスから収集したインベントリ情報を集約し、IT資産管理台帳を自動的に作成・更新します。これにより、管理者はいつでも最新の資産状況をダッシュボードや一覧画面で確認できます。情報の収集は定期的に(例:1日1回)行われるため、台帳は常に実態に近い状態に保たれます。

- 手動での情報付加とカスタマイズ: 自動収集した情報に加え、管理に必要な付帯情報を手動で登録・紐付けできます。例えば、「資産管理番号」「使用者名」「所属部署」「設置場所」「購入日」「リース契約情報」「保守契約情報」といった情報を登録することで、より実用的な管理台帳が完成します。多くのツールでは、企業独自の管理項目を自由に追加できるカスタマイズ機能も備わっています。

この台帳管理機能により、情シス担当者は面倒な情報収集作業から解放され、常に正確なデータに基づいた管理業務を行えるようになります。

ソフトウェア資産管理(SAM)機能

ソフトウェア資産管理(SAM: Software Asset Management)は、コンプライアンス強化とコスト最適化を実現するための重要な機能群です。

- ライセンス管理: 購入したソフトウェアライセンスの情報を台帳に登録します(製品名、バージョン、ライセンス形態、購入数など)。そして、インベントリ収集機能で得られた「実際にインストールされているソフトウェアの情報」と、登録された「保有ライセンスの情報」を自動的に突合します。これにより、ライセンスが不足している(インストール数が保有数を超えている)状態や、逆に余っている(保有しているがインストールされていない)状態を即座に把握できます。ライセンス不足が検知された場合には、管理者にアラートで通知する機能もあり、意図しないライセンス違反を未然に防ぎます。

- ソフトウェア利用状況の把握(メータリング): 特定のソフトウェアが「いつ」「誰によって」「どのくらいの時間」利用されているかを計測する機能です。例えば、「高価なグラフィックソフトをAさんは毎日使っているが、Bさんは過去3ヶ月一度も起動していない」といった利用実態をデータで可視化できます。この情報に基づき、使われていないソフトウェアのライセンスを回収して必要な人に再割り当てしたり、利用頻度の低い高価なソフトウェアの契約を見直したりすることで、ソフトウェアコストの最適化を図ることができます。

- 禁止ソフトウェアの検知・制御: 会社のセキュリティポリシーやルールで利用が禁止されているソフトウェア(例: P2Pファイル共有ソフト、業務に無関係なゲーム、セキュリティリスクのあるフリーソフトなど)をあらかじめリストに登録しておきます。ツールは、管理下のPCにこれらのソフトウェアがインストールされたり、実行されたりするのを検知し、管理者に通知します。さらに、該当ソフトウェアの起動を強制的にブロックしたり、自動的にアンインストールしたりすることも可能です。これにより、シャドーITによるセキュリティリスクを効果的に抑制します。

デバイス管理(MDM)機能

PCだけでなく、業務で利用するスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスの管理も、現代のIT資産管理には不可欠です。MDM(Mobile Device Management)機能は、これらのモバイルデバイスを統合的に管理し、セキュリティを確保します。

- リモートロック・リモートワイプ: 従業員がスマートフォンやタブレットを紛失・盗難された際に、管理者が遠隔操作でデバイスにロックをかけ、第三者が操作できないようにします。 さらに、発見の見込みがない場合や、機密情報が保存されている場合には、遠隔でデバイスを初期化し、保存されているデータを完全に消去(リモートワイプ) できます。これは、情報漏洩を防ぐための最後の砦となる非常に重要な機能です。

- デバイス機能の利用制限: 企業のセキュリティポリシーに応じて、デバイスの特定の機能を制限できます。例えば、カメラ機能の無効化、スクリーンショットの禁止、BluetoothやWi-Fiテザリングの利用制限などが可能です。これにより、意図しない情報漏洩や不正利用のリスクを低減します。

- アプリケーションの配信と管理: 業務に必要なアプリケーションを、管理者が遠隔で複数のデバイスに一斉にインストール(配信)できます。逆に、App StoreやGoogle Playからの自由なアプリのインストールを禁止し、許可された業務アプリのみを利用させる(ブラックリスト/ホワイトリスト方式)ことも可能です。これにより、端末の用途を業務に限定し、セキュリティを維持できます。

セキュリティ対策機能

IT資産管理ツールは、資産の「管理」に留まらず、エンドポイントのセキュリティを包括的に強化する「統合エンドポイント管理(UEM: Unified Endpoint Management)」ツールとしての側面も強めています。

- セキュリティパッチ管理: Windows Updateや、Adobe、Javaといった主要なサードパーティ製アプリケーションのセキュリティパッチの適用状況を一元的に可視化します。脆弱性が放置されている危険な状態のPCを瞬時に特定し、管理サーバーから必要なパッチを自動的に配布・適用させることができます。これにより、組織全体のセキュリティレベルを均一に高く保ちます。

- ウイルス対策ソフト連携: 各PCにインストールされているウイルス対策ソフトが正常に稼働しているか、パターンファイル(定義ファイル)が最新の状態に更新されているかを集中管理できます。パターンファイルが古い端末を検知し、更新を促すことも可能です。

- 操作ログ管理: PC上で行われた様々な操作を記録・保存します。「いつ、誰が、どのファイルにアクセスしたか」「どのWebサイトを閲覧したか」「何を印刷したか」「USBメモリにどのファイルをコピーしたか」といったログを収集することで、内部不正の抑止力となるほか、インシデント発生時の原因究明や追跡調査に役立てることができます。

- 情報漏洩対策(DLP): より高度なツールには、DLP(Data Loss Prevention)機能が搭載されています。機密情報が含まれるファイルを特定し、そのファイルがUSBメモリへコピーされたり、Webメールに添付されたり、外部のオンラインストレージにアップロードされたりする操作を監視し、ブロックすることができます。

これらの機能は、製品によって標準搭載されているものと、オプションとして提供されるものがあります。自社の目的や課題に合わせて、必要な機能を備えたツールを選ぶことが重要です。

失敗しないIT資産管理ツールの選び方8つのポイント

市場には数多くのIT資産管理ツールが存在し、それぞれに特徴があります。自社に最適なツールを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。「多機能だから」「有名だから」といった理由だけで選んでしまうと、導入後に「使いこなせない」「必要な機能がなかった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、ツール選定で失敗しないための8つのポイントを解説します。

① 導入目的と課題を明確にする

ツール選定を始める前に、まず「何のためにIT資産管理ツールを導入するのか」という目的と、「現状のどのような課題を解決したいのか」を明確にすることが最も重要です。 「ツール導入」そのものが目的化しないように注意しましょう。

目的・課題を具体的に洗い出すことで、ツールに求めるべき機能の優先順位が自ずと見えてきます。

- 課題例(コンプライアンス): 「ソフトウェアのライセンス管理ができておらず、監査が怖い」「ライセンス違反のリスクをゼロにしたい」

- → 求める機能: ライセンスの過不足を自動でチェックできるSAM機能、ライセンス台帳機能が必須。

- 課題例(セキュリティ): 「テレワーク端末のセキュリティ対策が不十分」「社員の私物PC利用(シャドーIT)を把握・禁止したい」「マルウェア感染や情報漏洩を防ぎたい」

- → 求める機能: パッチ管理機能、デバイス制御機能、操作ログ取得機能、MDM機能などが重要。

- 課題例(コスト・工数): 「Excelでの棚卸し作業に毎回数週間かかっている」「情シス担当者が問い合わせ対応に追われ、本来の業務ができない」「使われていないPCやソフトウェアに無駄なコストを払っている気がする」

- → 求める機能: インベントリ自動収集機能、ソフトウェア利用状況のメータリング機能が必須。

このように、自社の課題を起点に考えれば、数あるツールの中から比較検討すべき候補を絞り込みやすくなります。

② 提供形態(クラウドかオンプレミスか)で選ぶ

IT資産管理ツールは、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2つの提供形態があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社のIT環境や方針に合った方を選びましょう。

| 項目 | クラウド型 (SaaS) | オンプレミス型 |

|---|---|---|

| サーバー | 不要(ベンダーが用意) | 自社で用意・構築が必要 |

| 導入スピード | 早い(契約後すぐ利用可能) | 時間がかかる(サーバー調達・構築) |

| 初期費用 | 安い or 無料 | 高い(サーバー費用、構築費用) |

| 運用コスト | 月額/年額の利用料(ランニングコスト) | 保守費、電気代、人件費など |

| カスタマイズ性 | 低い(標準機能の範囲内) | 高い(自社環境に合わせやすい) |

| メンテナンス | ベンダー任せで手間いらず | 自社で行う必要がある |

| 外部アクセス | 容易(インターネット環境があればOK) | VPNなどセキュアな接続設定が必要 |

- クラウド型がおすすめの企業:

- 専任のIT担当者がいない、または少ない企業: サーバーの運用・保守の手間がかからないため、管理負担を軽減できます。

- 初期費用を抑えたい企業: サーバー購入などの大きな初期投資が不要で、月額費用でスモールスタートできます。

- 迅速に導入したい企業: 契約後、すぐにエージェントを配布して利用を開始できます。

- テレワーク中心の企業: インターネット経由で管理できるため、社外にあるPCの管理も容易です。

- オンプレミス型がおすすめの企業:

- 独自の厳しいセキュリティポリシーを持つ企業: 機密性の高い資産情報を社内の閉じたネットワーク内で管理したい場合に適しています。

- 既存の社内システムと柔軟に連携させたい企業: 自社で自由にカスタマイズやシステム連携を構築したい場合に有利です。

- 管理対象台数が非常に多い大企業: 長期的に見ると、ランニングコストがクラウド型より安くなる場合があります。

近年は、手軽さと運用のしやすさからクラウド型が主流になりつつありますが、自社の要件を整理して最適な形態を選択しましょう。

③ 自社に必要な機能が揃っているか

①で明確にした目的に基づき、ツールに搭載されている機能が自社のニーズを満たしているかを確認します。注意すべきは、「多機能=良いツール」とは限らないという点です。使わない機能がたくさんあっても、その分コストが高くなったり、管理画面が複雑で使いにくくなったりするだけです。

機能を評価する際は、「Must(絶対に必要な機能)」と「Want(あると嬉しい機能)」に分けてリストアップすると良いでしょう。

- Mustの例: ライセンス管理、インベントリ自動収集、パッチ管理

- Wantの例: 操作ログ取得、リモートコントロール、MDM機能

各社の製品サイトや資料を見て、このリストと照らし合わせます。特に、SAM機能やセキュリティ機能は製品による差が大きいため、「ライセンス違反の検知精度は高いか」「どこまで詳細な操作ログが取れるか」といった点まで踏み込んで比較検討することが重要です。

④ 対応デバイスを確認する

自社で管理したいデバイスにツールが対応しているかは、基本的ながら非常に重要な確認項目です。

- 対応OS: Windowsの管理はほとんどのツールで可能ですが、MacPCを多く利用している企業の場合は、macOSへの対応が必須です。また、macOSに対応していても、Windows版と機能に差がある場合(一部機能が使えないなど)があるため、詳細な機能比較が必要です。開発部門などでLinuxデスクトップを利用している場合は、Linux対応も確認しましょう。サーバーOS(Windows Server, Linux)への対応もチェックポイントです。

- 対応デバイス: PCだけでなく、スマートフォン(iOS, Android)やタブレットを管理したい場合は、MDM機能を備えたツールを選ぶ必要があります。また、仮想デスクトップ環境(VDI)やシンクライアント端末を管理対象に含める場合も、それぞれの環境への対応可否を確認しましょう。

⑤ 操作性・使いやすさを確認する

IT資産管理ツールは、情シス担当者が日常的に利用するものです。管理画面が見にくかったり、操作が複雑だったりすると、使うこと自体がストレスになり、次第に活用されなくなってしまいます。

必ず無料トライアルやデモを申し込み、実際の管理画面を触って操作性を確認しましょう。 チェックすべきポイントは以下の通りです。

- ダッシュボードは直感的で分かりやすいか?(資産の全体像が一目で把握できるか)

- 知りたい情報(特定のPCの詳細情報など)に、少ないクリック数でたどり着けるか?

- レポートのレイアウトは見やすいか?カスタマイズは容易か?

- レスポンス(画面表示の速さ)は快適か?

できれば、主担当者だけでなく、複数の担当者で試用し、客観的な意見を出し合うのがおすすめです。

⑥ 他システムと連携できるか

IT資産管理ツールを既存の社内システムと連携させることで、さらなる業務効率化やデータ活用が可能になります。

- Active Directory (AD) / Azure AD 連携: 多くのツールが対応している重要な連携機能です。AD上のユーザー情報や組織(部署)情報をIT資産管理ツールに自動で取り込むことができます。これにより、人事異動があった際にADの情報を更新するだけで、ツール上の使用者や所属部署情報も自動的に更新されるため、手動でのメンテナンス作業が不要になります。

- チャットツール連携 (Slack, Microsoft Teamsなど): ライセンス違反やセキュリティアラートが発生した際に、メールだけでなく、普段使っているチャットツールに通知を送ることができます。これにより、異常の早期発見と迅速な対応が可能になります。

- ヘルプデスクツール / ITSMツール連携: 従業員からの問い合わせや障害報告を管理するツールと連携し、問い合わせのあったPCの資産情報を自動で表示させるなど、サポート業務の効率化が図れます。

- API連携: 公開されたAPI(Application Programming Interface)があれば、自社で開発したシステムや他のSaaSと柔軟にデータをやり取りできます。

将来的な拡張性も考慮し、どのようなシステム連携が可能かを確認しておきましょう。

⑦ 料金体系は適切か

ツールの料金体系は、ベンダーや製品によって様々です。自社の状況に合わせて、最もコストパフォーマンスが高くなる体系を選ぶことが重要です。

- 主な課金方式:

- 管理デバイス数に応じた従量課金: 最も一般的な方式。管理するPCやスマホの台数に応じて月額・年額費用が決まります。

- ユーザー数に応じた課金: 利用するユーザー数で料金が決まる方式。

- 機能ごとのライセンス: 基本機能は安価で、SAM機能やログ機能などをオプションとして追加していく方式。

- 確認すべきポイント:

- 初期費用はかかるか?

- 最低利用台数や最低契約期間の縛りはあるか?

- 将来的にデバイス数が増減した場合、料金はどのように変動するか?

- 表示されている料金に保守サポート費用は含まれているか?

複数のベンダーから見積もりを取得し、単純な価格だけでなく、機能やサポート内容も含めて総合的に比較検討しましょう。

⑧ サポート体制は充実しているか

ツールを導入したものの、「使い方が分からない」「トラブルが発生したが、どこに聞けばいいか分からない」という事態は避けたいものです。特に、専任のIT担当者が少ない企業にとっては、ベンダーのサポート体制は生命線とも言えます。

- 確認すべきサポート内容:

- サポート対応時間: 平日の日中のみか、24時間365日対応か。

- サポートチャネル: 電話、メール、チャット、Webフォームなど、どのような問い合わせ方法があるか。

- 導入支援: 初期設定や運用設計をサポートしてくれる専任の担当者がつくか(有償/無償)。

- ドキュメント: オンラインマニュアルやFAQ、活用ノウハウのブログなどが充実しているか。

海外製のツールの場合、日本語のサポートが提供されているか、マニュアル類は日本語化されているかも重要な確認ポイントです。導入前の営業担当者の対応だけでなく、導入後のカスタマーサポートの評判なども確認しておくと安心です。

おすすめのIT資産管理ツール比較表

数あるIT資産管理ツールの中から、特に代表的な製品をピックアップし、その特徴を一覧表にまとめました。自社の要件と照らし合わせながら、ツール選定の参考にしてください。

| ツール名 | 提供形態 | 対応OS | 主な強み・特徴 | 無料トライアル |

|---|---|---|---|---|

| SS1 | オンプレミス | Win / Mac / Linux | 豊富な機能と柔軟なオプション。官公庁・金融での実績多数。 | 要問合せ |

| LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版 | クラウド | Win / Mac / iOS / Android | 国内トップクラスのシェア。MDM機能も統合。直感的なUI。 | あり |

| AssetView | クラウド / オンプレミス | Win / Mac / Linux | 必要な機能を選んで導入できる「単機能導入」が特徴。 | あり |

| MCore | クラウド / オンプレミス | Win | 住友電工グループ開発。堅牢なセキュリティと内部統制機能。 | あり |

| SKYSEA Client View | オンプレミス / クラウド | Win / Mac / Linux / iOS / Android | 「使いやすさ」を追求。サイバー攻撃対策と情報漏洩対策に強み。 | あり |

| ジョーシス | クラウド | Win / Mac / iOS / Android | ITデバイスとSaaSを一元管理。入退社業務の自動化が特徴。 | あり |

| Ivanti Neurons for ITAM | クラウド / オンプレミス | Win / Mac / Linux / iOS / Android | ITIL準拠の本格的なIT資産管理。ハードからクラウドまで網羅。 | あり |

| Freshservice | クラウド | Win / Mac / iOS / Android | ITSM(ITサービスマネジメント)プラットフォーム。資産管理も統合。 | あり |

| ManageEngine AssetExplorer | オンプレミス | Win / Linux | ソフトウェア・ハードウェア資産管理に特化。低コストで導入可能。 | あり(無料版あり) |

| Tanium | クラウド / オンプレミス | Win / Mac / Linux | 大規模環境に強み。リアルタイムでの資産可視化と制御を実現。 | 要問合せ |

※上記は2024年6月時点の情報です。最新の情報は各公式サイトをご確認ください。

【2024年最新】おすすめのIT資産管理ツール25選

ここでは、国内外の主要なIT資産管理ツールを25製品ピックアップし、それぞれの特徴を解説します。クラウド型、オンプレミス型、特定機能に特化したものなど、様々なツールがありますので、自社の目的や規模に合った製品を見つけるための参考にしてください。

① SS1

SS1(エスエスワン)は、株式会社ディー・オー・エスが開発・提供する、オンプレミス型のIT資産管理ツールです。 機器の「管理」だけでなく、情シス担当者の日々の「運用」に着目し、業務を幅広くサポートする機能が充実しているのが特徴です。「機器管理」「セキュリティ管理」「ログ管理」などの基本機能に加え、豊富なオプション機能から自社の課題に合わせて必要なものを選択できる柔軟性も魅力です。特に官公庁や金融機関など、高いセキュリティレベルが求められる組織で多く採用されています。

参照:SS1(エスエスワン)公式サイト

② LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版

エムオーテックス株式会社が提供する「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版」は、国内のIT資産管理・MDM市場でトップクラスのシェアを誇るクラウド型サービスです。 PC(Windows/Mac)とスマートフォン(iOS/Android)を一つの管理画面でまとめて管理できるのが大きな特徴です。直感的で分かりやすい管理コンソールは評価が高く、IT資産管理の基本機能に加え、AIを活用したアンチウイルス機能も搭載し、セキュリティ対策も万全です。

参照:LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版 公式サイト

③ AssetView

株式会社ハンモックが提供する「AssetView」は、必要な機能(モジュール)を自由に組み合わせて導入できる統合型IT管理ソフトウェアです。 クラウド版とオンプレミス版を提供しています。「PC・IT資産管理」から「情報漏洩対策」「セキュリティ対策」まで、全14種類の機能の中から、自社の課題解決に必要なものだけを選んでスモールスタートできる点が大きな特徴です。例えば、まずは「IT資産管理」モジュールだけを導入し、後から「個人情報検索」や「デバイス制御」モジュールを追加するといった柔軟な運用が可能です。

参照:AssetView 公式サイト

④ MCore

住友電工情報システム株式会社が開発する「MCore」は、IT資産管理、セキュリティ対策、検疫ネットワークを統合したオンプレミス/クラウド対応のツールです。 住友電気工業の大規模ネットワークでの運用実績を基に開発されており、堅牢性と信頼性の高さが特徴です。PCのインベントリ収集やソフトウェア配布といった基本機能はもちろん、内部統制を強化するための多彩なセキュリティ機能(デバイス制御、操作ログ、Webフィルタリングなど)を標準で搭載しています。

参照:MCore 公式サイト

⑤ SKYSEA Client View

Sky株式会社が提供する「SKYSEA Client View」は、「使いやすさ」をコンセプトに開発されたクライアント運用管理ソフトウェアです。 オンプレミス版とクラウド版があります。IT資産管理、ソフトウェア資産管理(SAM)、デバイス管理といった基本機能に加え、サイバー攻撃に対する多層防御や、AIを活用したログ分析による情報漏洩対策など、高度なセキュリティ機能を備えているのが強みです。タレントの藤原竜也さんを起用したCMでも知られています。

参照:SKYSEA Client View 公式サイト

⑥ IT-Guardians

株式会社アイ・ディ・ケイが提供する「IT-Guardians」は、中小企業向けに特化したクラウド型のIT資産管理・セキュリティサービスです。 専門のIT担当者がいない企業でも簡単に導入・運用できるよう、シンプルな機能と手厚いサポートが特徴です。資産管理、セキュリティパッチの自動適用、ウイルス対策状況の監視、リモートサポートといった、中小企業に必要な機能をパッケージ化してリーズナブルな価格で提供しています。

参照:IT-Guardians 公式サイト

⑦ QND Advance

クオリティソフト株式会社が提供する「QND Advance」は、30年以上の歴史を持つIT資産管理ツールです。 クラウドとオンプレミスの両方に対応しています。インベントリ収集の精度や、大規模環境での安定性に定評があります。ソフトウェア資産管理(SAM)機能も強力で、主要なソフトウェアメーカーのライセンス体系に対応した管理が可能です。同社のクラウド型MDMサービス「ISM CloudOne」と連携することで、PCからスマホまで一元管理できます。

参照:QND Advance 公式サイト

⑧ Ivanti Neurons for ITAM

Ivanti社が提供する「Ivanti Neurons for ITAM」は、ITILに準拠した本格的なIT資産管理(ITAM)を実現するプラットフォームです。 ハードウェア、ソフトウェア、サーバー、クラウド資産まで、IT資産のライフサイクル全体を管理します。資産の検出、追跡、最適化を通じて、コスト削減とリスク軽減を支援します。特に、ソフトウェアライセンスの最適化や、ハードウェアの廃棄プロセス管理など、IT資産管理の成熟度が高い大企業向けの高度な機能を備えています。

参照:Ivanti公式サイト

⑨ System Support best1

株式会社ビーエスケーが開発する「System Support best1(SSB1)」は、IT資産管理に加えて、ヘルプデスク機能やドキュメント管理機能までを統合したオンプレミス型の総合管理ツールです。 資産管理と日々の運用業務をシームレスに連携できるのが特徴で、PCのトラブル発生時に、資産情報と過去の対応履歴を紐づけて確認するといった使い方が可能です。情シス部門の業務全体を効率化したい企業に適しています。

参照:System Support best1 公式サイト

⑩ PalletControl

株式会社シー・エス・イーが提供する「PalletControl」は、PCのセキュリティ対策と資産管理を両立するオンプレミス/クラウド対応のツールです。 特にセキュリティ機能に強みを持ち、PCの操作ログ取得、外部デバイス制御、Webフィルタリング、ファイル暗号化など、情報漏洩対策に関する機能を豊富に搭載しています。資産管理をしながら、同時にエンドポイントのセキュリティを固めたい企業におすすめです。

参照:PalletControl 公式サイト

⑪ ジョーシス

ジョーシス株式会社が提供する「ジョーシス」は、ITデバイスとSaaSアカウントの管理を自動化するクラウドサービスです。 近年増加するSaaSの管理に特化している点が大きな特徴で、各SaaSの利用状況やコストを可視化し、不要なアカウントを発見します。また、従業員の入社・退職時に必要なデバイスの調達やSaaSアカウントの発行・削除を自動化するワークフロー機能も備えており、情シスと人事労務の業務を大幅に効率化します。

参照:ジョーシス公式サイト

⑫ InfoTrace-OnDemand

株式会社ソリトンシステムズが提供する「InfoTrace-OnDemand」は、PCの操作ログ管理に特化したクラウドサービスです。 「いつ、誰が、何をしたか」を詳細に記録し、内部不正の抑止やインシデント発生時の原因追跡に役立ちます。IT資産管理ツールではありませんが、既存の資産管理ツールと組み合わせてセキュリティを強化する目的で導入されることが多い製品です。

参照:Soliton Systems公式サイト

⑬ NetKids iMark

株式会社アイ・エス・ティが提供する「NetKids iMark」は、低コストで導入できるアプライアンス型のIT資産管理ツールです。 専用のサーバーを社内ネットワークに接続するだけで、PCのインベントリ情報を自動収集できます。シンプルな機能で使いやすく、まずは手軽に資産の現状把握から始めたいという企業に適しています。

参照:NetKids iMark公式サイト

⑭ SmartStage

株式会社日立システムズが提供する「SmartStage」は、IT資産管理を含むIT運用業務全般を支援するサービス群の総称です。 個別のツールというよりは、日立システムズが持つノウハウや運用サービスと組み合わせて提供されるのが特徴です。大企業向けのトータルなITアウトソーシングサービスの一環として、IT資産管理の最適化を支援します。

参照:日立システムズ公式サイト

⑮ BizIT

ソフトバンクが提供する「BizIT」は、中小企業向けのITサポートサービスです。 IT資産管理ツールの提供に加えて、ヘルプデスク代行やPCのキッティングなど、情シス業務をまるごとアウトソーシングできるのが特徴です。IT資産管理のツールを探しているが、運用する人材がいないという課題を抱える企業に最適なサービスと言えます。

参照:ソフトバンク公式サイト

⑯ Freshservice

Freshworks社が提供する「Freshservice」は、AIを活用したITSM(ITサービスマネジメント)プラットフォームです。 ヘルプデスク、インシデント管理、変更管理といったITILベースの機能に加えて、IT資産管理機能も統合されています。問い合わせチケットと関連するIT資産情報を自動で紐づけるなど、サービスデスク業務の効率化と資産管理を両立させたい企業に適しています。

参照:Freshservice公式サイト

⑰ GoTo Resolve

GoTo社が提供する「GoTo Resolve」は、ITサポートと管理を統合したクラウドベースのソリューションです。 リモートアクセス・リモートサポート機能に強みを持ち、ユーザーのPC画面を共有しながらトラブルシューティングを行うことができます。これに加えて、IT資産管理、パッチ管理、ウイルス対策管理といった基本的なRMM(Remote Monitoring and Management)機能も備えています。

参照:GoTo公式サイト

⑱ Atera

Atera社が提供する「Atera」は、MSP(マネージドサービスプロバイダー)や企業のIT部門向けのRMM(リモート監視・管理)プラットフォームです。 資産管理、パッチ管理、リモートアクセス、レポート作成などの機能がオールインワンで提供されます。技術者単位の課金体系が特徴で、管理するデバイス数が増えても料金が変わらないため、管理対象が多い場合にコストメリットがあります。

参照:Atera公式サイト

⑲ ManageEngine AssetExplorer

ゾーホージャパン株式会社が提供する「ManageEngine AssetExplorer」は、ソフトウェア・ハードウェアの資産管理に特化したWebベースのツールです。 ネットワーク上のIT資産をエージェントレスでもスキャンできる手軽さが特徴です。購入管理や契約管理機能も備え、IT資産のライフサイクル全体を管理できます。25ノードまで無料で利用できるフリー版も提供されています。

参照:ManageEngine公式サイト

⑳ Tanium

Tanium社が提供する「Tanium」は、大規模環境向けのエンドポイント管理・セキュリティプラットフォームです。 独自のアーキテクチャにより、数十万台規模の端末に対しても、わずか数秒で情報を収集・配信できるリアルタイム性が最大の強みです。資産の可視化から、脆弱性管理、脅威ハンティングまでを単一のプラットフォームで実現します。

参照:Tanium公式サイト

㉑ ServiceNow IT Asset Management

ServiceNow社が提供する「ServiceNow IT Asset Management (ITAM)」は、同社の統合プラットフォーム「Now Platform」上で動作するIT資産管理ソリューションです。 ハードウェア、ソフトウェア、クラウド資産のライフサイクル全体を管理し、コストを最適化します。ITSMやCMDB(構成管理データベース)と緊密に連携し、全社的なデジタルトランスフォーメーションを支援します。

参照:ServiceNow公式サイト

㉒ Flexera One

Flexera社が提供する「Flexera One」は、オンプレミスからSaaS、クラウドまで、ハイブリッドなIT環境全体を可視化・最適化するIT管理ソリューションです。 特にソフトウェアライセンス管理(SAM)とクラウドコスト管理(FinOps)に強みを持ち、複雑なライセンス体系の最適化や、クラウドの無駄な支出の削減を支援します。

参照:Flexera公式サイト

㉓ Lansweeper

Lansweeper社が提供する「Lansweeper」は、ネットワークに接続されているすべてのIT資産、OT(制御技術)資産、IoT資産を自動的に検出・インベントリ化するプラットフォームです。 エージェントレスでのスキャン能力に優れており、管理下にない「シャドーIT」の発見に強みを発揮します。IT資産の完全な可視化を目指す企業に適しています。

参照:Lansweeper公式サイト

㉔ LogMeIn Central

GoTo社が提供する「LogMeIn Central」は、リモートからのPCやサーバーの監視、管理、保護を行うためのクラウドベースのソリューションです。 ユーザー管理、パッチ管理、ウイルス対策管理、基本的な資産情報レポートといったRMM機能を提供し、複数の拠点のITインフラを効率的に管理できます。

参照:GoTo公式サイト

㉕ Jicoo

Jicoo株式会社が提供する「Jicoo」は、本来は日程調整を自動化するツールですが、備品管理機能も提供しています。 プロジェクターや社用車といった物理的な資産の予約・貸出管理に利用できます。本格的なIT資産管理ツールではありませんが、共有備品の管理を効率化したいというピンポイントなニーズに応えることができます。

参照:Jicoo公式サイト

IT資産管理に欠かせない「管理台帳」とは

IT資産管理ツールを導入するにせよ、Excelで手動管理するにせよ、その中心にあるのは「IT資産管理台帳」です。この台帳の品質が、IT資産管理全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。ここでは、IT資産管理の基礎となる管理台帳の作成方法と、その主要な項目について解説します。

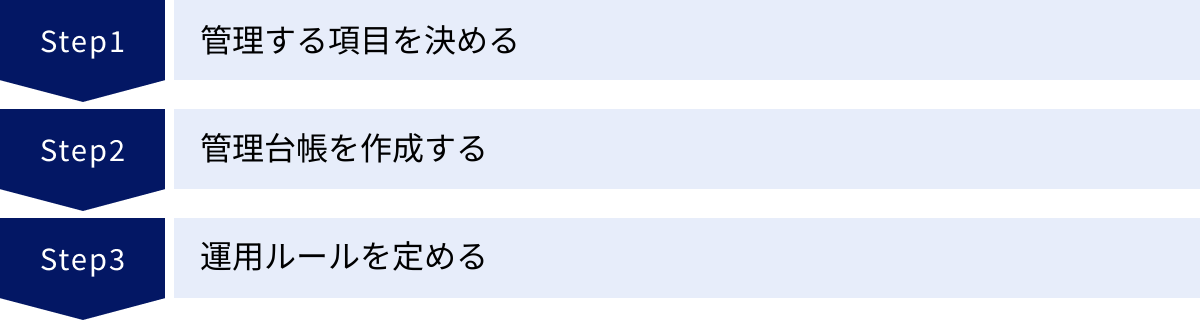

IT資産管理台帳の作成方法3ステップ

効果的な管理台帳は、やみくもに作り始めても完成しません。計画的にステップを踏んで作成し、運用ルールを定めることが重要です。

① 管理する項目を決める

まず最初に、「何のために管理するのか」という目的を再確認し、その目的を達成するために「どの情報を記録する必要があるのか」を定義します。

例えば、目的が「ソフトウェアのライセンス違反を防ぐこと」であれば、「ソフトウェア名」「バージョン」「ライセンスキー」「購入数」「インストール先PC」といった項目が必須になります。一方、「ハードウェアの計画的なリプレース」が目的なら、「機種名」「購入日」「保証期間」「リース終了日」「使用者」といった項目が重要になります。

最初から完璧な台帳を目指して、あらゆる項目を網羅しようとすると、入力・更新の負担が大きくなりすぎて挫折の原因になります。 まずは「これだけは絶対に管理したい」という必要最低限の項目(スモールスタート)から始め、運用しながら必要に応じて項目を追加していくのが成功の秘訣です。この段階で、ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなど、資産の種類ごとにどのような情報が必要かを整理しておきましょう。

② 管理台帳を作成する

管理項目が決まったら、実際に台帳を作成します。ExcelやGoogleスプレッドシートを利用する場合は、以下の点を工夫すると、使いやすく間違いの少ない台帳になります。

- 資産の種類ごとにシートを分ける: 「ハードウェア管理台帳」「ソフトウェア管理台帳」「ライセンス管理台帳」のように、シートを分けることで情報が整理され、見やすくなります。

- 一意の管理番号を割り振る: すべての資産に、重複しないユニークな「管理番号」を割り振り、台帳のキー項目とします。この管理番号を記載したシール(テプラなど)を物理的な資産に貼り付けておくと、現物との照合が容易になります。

- 入力規則やプルダウンリストを活用する: 「部署名」「ステータス(使用中/保管中など)」といった入力項目は、自由入力にすると表記の揺れ(例:「情報システム部」「情シス」)が発生し、後のデータ集計に支障をきたします。Excelの「データの入力規則」機能を使ってプルダウンリストから選択させるようにすれば、表記が統一され、入力ミスも防げます。

- 関数を活用する: VLOOKUP関数などを使って、ハードウェア台帳の管理番号から使用者名をソフトウェア台帳に自動で反映させるなど、シート間のデータを連携させると入力の手間を省けます。

IT資産管理ツールを導入する場合は、この台帳作成プロセスが大幅に自動化されますが、使用者名や資産番号といった手動で登録すべき情報の入力は必要になります。

③ 運用ルールを定める

管理台帳は、作成して終わりではありません。情報が常に最新の状態に保たれていなければ、その価値は失われます。 そのため、台帳を継続的に維持・更新していくための「運用ルール」を明確に定め、関係者全員で共有することが不可欠です。

最低限、以下の点についてルール化しましょう。

- 更新の責任者: 台帳全体の管理責任者は誰か。

- 更新のタイミングと担当者:

- PC購入時: 誰が(例:情報システム部)、いつまでに(例:キッティング完了時)、どの項目を登録するのか。

- 使用者変更時(異動など): 誰が(例:異動元部署の長)、いつまでに(例:異動日)、どの項目を更新するのか。

- PC廃棄時: 誰が(例:情報システム部)、いつまでに(例:廃棄業者への引き渡し時)、ステータスを更新するのか。

- 定期的な棚卸し: ツールを使っている場合でも、年に1〜2回は台帳情報と実態(特に利用者の確認など)が一致しているかを確認する「棚卸し」を実施するルールを定めます。その手順やスケジュールも明確にしておきましょう。

これらのルールを文書化し、社内ポータルなどでいつでも閲覧できるようにしておくことが、運用を定着させる上で重要です。

管理台帳の主な項目例

ここでは、一般的に管理されることの多い項目を、台帳の種類別にリストアップします。自社の台帳を作成する際の参考にしてください。

ハードウェア管理台帳

| 項目分類 | 項目名 | 説明 |

|---|---|---|

| 識別情報 | 管理番号 | 資産を一位に識別するための番号(例: PC00123) |

| ホスト名 | ネットワーク上でのコンピューター名 | |

| シリアル番号 | メーカーが付与した個体識別番号 | |

| 基本情報 | 資産種別 | デスクトップPC, ノートPC, サーバー, スマートフォンなど |

| メーカー名 | Dell, HP, Appleなど | |

| 製品名/型番 | Latitude 5320, MacBook Proなど | |

| スペック情報 | OS | Windows 11 Pro, macOS Sonomaなど |

| CPU | Intel Core i5-1145G7, Apple M2など | |

| メモリ | 16GB, 32GBなど | |

| ストレージ | SSD 512GBなど | |

| IPアドレス | ネットワーク上のアドレス | |

| MACアドレス | ネットワークカードの物理アドレス | |

| 利用者情報 | 使用者 | 氏名 |

| 所属部署 | 営業部、開発部など | |

| 設置場所 | 新宿本社ビル 15F 西側など | |

| 購買・契約情報 | 購入日/導入日 | 資産を取得した日付 |

| 購入元 | 販売代理店名など | |

| 取得価格 | 購入時の金額 | |

| 保証期間終了日 | メーカー保証が終わる日付 | |

| リース契約期間 | リース開始日と終了日 | |

| 状態 | ステータス | 使用中, 保管中, 修理中, 廃棄済など |

| 廃棄日 | 資産を廃棄した日付 |

ソフトウェア管理台帳

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| 管理番号 | ソフトウェアを識別するための番号 |

| ソフトウェア名 | Microsoft 365 Apps for business, Photoshop 2024など |

| バージョン | 24.5など、詳細なバージョン情報 |

| 開発元 | Microsoft, Adobeなど |

| 種別 | 有償, フリーウェア, シェアウェアなど |

| インストール先PC管理番号 | どのハードウェアにインストールされているかを示す番号 |

| ライセンス管理番号 | どのライセンスを割り当てているかを示す番号 |

ライセンス管理台帳

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| ライセンス管理番号 | ライセンスを識別するための番号 |

| ソフトウェア名 | ライセンスの対象となるソフトウェア製品名 |

| エディション | Pro, Standard, Enterpriseなど |

| ライセンス形態 | 永続, サブスクリプション, ボリュームライセンスなど |

| プロダクトキー/シリアル番号 | ライセンス認証に必要なキー |

| 購入日 | ライセンスを購入した日付 |

| 保有数 | 購入したライセンスの総数 |

| 割り当て数 | 現在使用中のライセンス数 |

| 未使用数 | 保有数 – 割り当て数 |

| ライセンス証書保管場所 | 証書や購入証明書の保管場所(物理/デジタル) |

| 契約期間 | サブスクリプションの開始日と終了日 |

| 保守契約期間 | 保守サポートの契約期間 |

IT資産管理に関するよくある質問

ここでは、IT資産管理やツールの導入に関して、多くの企業担当者が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

IT資産管理ツールはなぜ必要ですか?

一言で言えば、現代のビジネス環境において、手動でのIT資産管理には限界があるからです。

Excelやスプレッドシートによる手動管理は、管理対象が少ないうちは機能しますが、企業が成長し、テレワークが普及するにつれて、以下のような問題が深刻化します。

- 非効率と高コスト: 棚卸しや情報更新に膨大な時間がかかり、人件費の無駄遣いになります。

- 不正確さ: 入力ミスや更新漏れが頻発し、台帳情報が実態と乖離して信頼できなくなります。

- セキュリティリスク: 脆弱性のあるPCや不正なソフトウェアをリアルタイムに把握できず、サイバー攻撃や情報漏洩の温床となります。

- コンプライアンスリスク: ソフトウェアライセンスの過不足を正確に把握できず、意図せずライセンス違反を犯すリスクがあります。

IT資産管理ツールは、これらの課題を解決します。情報の自動収集によって管理を効率化・正確化し、セキュリティ対策機能でリスクを低減、ライセンス管理機能でコンプライアンスを強化します。 これにより、情シス担当者は単純作業から解放され、より戦略的な業務に集中できるようになります。

もはやIT資産管理ツールは、単なる「便利ツール」ではなく、企業のITガバナンスを維持・強化し、事業を安定的に継続させるための「必須インフラ」 となっています。

無料で使えるIT資産管理ツールはありますか?

はい、無料で利用できるオープンソースソフトウェア(OSS)のIT資産管理ツールが存在します。 代表的なものに「OCS Inventory NG」や「GLPI」などがあります。

これらのツールの最大のメリットは、ライセンス費用が無料であることです。コストをかけずにIT資産管理を始めたい場合には魅力的な選択肢に見えるかもしれません。

しかし、導入と運用には注意が必要です。商用のツールと異なり、以下のようなデメリットやハードルがあります。

- 専門的な知識が必要: サーバーの構築、ソフトウェアのインストール、データベースの設定などをすべて自力で行う必要があります。Linuxやデータベースに関する高度な技術知識が不可欠です。

- 公式なサポートがない: 商用ツールのように、電話やメールで問い合わせができる手厚いサポートはありません。問題が発生した場合は、コミュニティフォーラムやWeb上の情報を頼りに、自己責任で解決する必要があります。

- 日本語の情報が少ない: マニュアルやドキュメント、関連情報が英語で書かれていることが多く、日本語の情報は限られています。

- 機能や使いやすさ: 商用ツールに比べて、管理画面のUIが洗練されていなかったり、特定の機能が不足していたりする場合があります。

結論として、社内に高度な技術力を持つIT専門家がいて、サーバー構築からトラブルシューティングまで自社で完結できる体制がある場合には、オープンソースのツールも選択肢となり得ます。 しかし、多くの企業にとっては、導入・運用の手間やリスクを考えると、手厚いサポートが受けられ、安心して利用できる商用のツール(特にクラウド型)の方が、結果的にコストパフォーマンスが高い場合が多いでしょう。

まずは商用ツールの無料トライアルを試してみて、その利便性やサポート体制を体感してみることをお勧めします。

自社に合ったツールで効率的なIT資産管理を実現しよう

本記事では、IT資産管理の重要性から、ツールの機能、メリット・デメリット、そして具体的な選び方までを網羅的に解説してきました。

PC、サーバー、ソフトウェア、クラウドサービスなど、企業活動を支えるIT資産はますます増加・多様化しています。これらの資産を正確に把握し、最適化することは、もはや単なる管理業務ではなく、セキュリティの確保、コンプライアンスの遵守、コストの最適化という、経営の根幹に関わる戦略的な取り組みです。

Excelによる手動管理では、情報の正確性やリアルタイム性の維持が困難であり、管理工数の増大やセキュリティリスクの放置に繋がりかねません。IT資産管理ツールを導入することは、これらの課題を解決し、企業のITガバナンスを強化し、ひいては競争力を高めるための重要な投資と言えるでしょう。

市場には多種多様なツールが存在しますが、大切なのは「有名だから」「多機能だから」という理由で選ぶのではなく、「自社の課題は何か」「ツール導入で何を達成したいのか」という目的を明確にすることです。その上で、本記事で紹介した「失敗しない選び方8つのポイント」を参考に、提供形態、機能、操作性、料金、サポート体制などを総合的に比較検討し、自社にとって最適なパートナーとなるツールを選び抜きましょう。

多くのツールでは無料トライアルが提供されています。まずは実際にツールに触れ、その効果を体感してみることから始めてはいかがでしょうか。自社に合ったツールを導入し、効率的で安全なIT資産管理を実現することで、ビジネスの成長をさらに加速させていきましょう。