デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速や働き方改革の浸透に伴い、多くの企業が業務の効率化、俊敏性の向上、コスト削減を目指してクラウドサービスの利用を拡大しています。しかし、その利便性の裏側には、オンプレミス環境とは異なる特有のセキュリティリスクが潜んでいます。クラウド環境への移行は、もはや単なるインフラの変更ではなく、セキュリティの考え方そのものを根本から見直すことを企業に求めています。

本記事では、クラウドセキュリティの基本的な概念から、その重要性が高まる背景、クラウド利用の基本モデル、そして企業が直面する具体的なリスクと、それらに対処するための7つの実践的な対策について、網羅的に解説します。さらに、最新のセキュリティソリューションや代表的なツールも紹介し、読者が自社の状況に適したセキュリティ戦略を構築するための一助となることを目指します。

目次

クラウドセキュリティとは

クラウドセキュリティとは、クラウドコンピューティング環境全体を、情報漏えい、データ改ざん、サービス停止といった多種多様な脅威から保護するための技術、ポリシー、管理策、そしてプロセスの総称です。保護の対象は、クラウド上で稼働するアプリケーション、保存されるデータ、それらを支えるインフラ(サーバー、ストレージ、ネットワーク)から、クラウドサービスにアクセスするユーザーやデバイスまで、非常に広範囲にわたります。

従来のオンプレミス環境(自社でサーバーやネットワーク機器を保有・管理する形態)におけるセキュリティとの最も大きな違いは、物理的な境界線の有無と「責任共有モデル」という考え方にあります。オンプレミスでは、データセンターの物理的な警備からサーバー、ネットワーク、アプリケーション、データに至るまで、そのセキュリティの全責任を自社で負っていました。企業のネットワークは「境界線」で守られ、その内側は安全、外側は危険という考え方が基本でした。

しかし、クラウド環境では、物理的なインフラはクラウドサービス事業者(Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud Platform (GCP)など)が管理します。ユーザーはインターネット経由でこれらのリソースにアクセスするため、従来の「境界線」という概念は曖昧になります。これにより、セキュリティ対策の責任範囲が、サービス事業者と利用者との間で分割されることになります。この「責任共有モデル」の正しい理解こそが、クラウドセキュリティの出発点となります。

クラウドセキュリティがカバーする領域は、具体的に以下のような要素を含みます。

- データセキュリティ: クラウド上に保存、転送されるデータの機密性、完全性、可用性を確保します。暗号化、データ損失防止(DLP)、アクセス制御などが含まれます。

- ID・アクセス管理 (IAM): 「誰が」「何に」「どのような権限で」アクセスできるかを厳密に管理します。多要素認証(MFA)や最小権限の原則の適用が重要です。

- インフラストラクチャセキュリティ: 仮想サーバー、ストレージ、ネットワークなどのクラウドインフラを保護します。設定ミスによる脆弱性の排除、ネットワークセグメンテーション、不正侵入検知・防御などが該当します。

- アプリケーションセキュリティ: クラウド上で開発・実行されるアプリケーション自体の脆弱性をなくし、安全性を確保します。セキュアコーディング、脆弱性診断、Webアプリケーションファイアウォール(WAF)の導入などが含まれます。

- コンプライアンス管理: GDPR(EU一般データ保護規則)や改正個人情報保護法、業界ごとの規制(例:PCIDSS)など、法的・規制上の要件を満たしていることを保証します。

- 脅威検知とインシデント対応: ログの監視を通じてサイバー攻撃の兆候を早期に検知し、インシデント発生時に迅速かつ適切に対応する体制を構築します。

クラウドセキュリティは、単に特定のセキュリティ製品を導入すれば完了するものではありません。クラウドの特性を深く理解し、自社の利用状況に合わせて、技術的対策と組織的・人的対策を組み合わせた多層的な防御戦略を継続的に運用していく、総合的な取り組みなのです。

クラウドセキュリティが重要視される背景

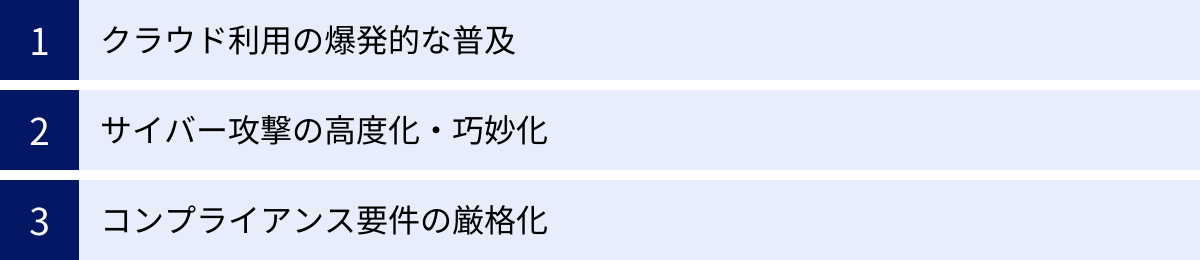

近年、クラウドセキュリティという言葉を耳にする機会が急激に増えました。なぜ今、これほどまでにクラウドセキュリティが企業の経営課題として重要視されているのでしょうか。その背景には、主に3つの大きな潮流が複雑に絡み合っています。

第一に、ビジネス環境におけるクラウド利用の爆発的な普及が挙げられます。デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進し、市場の変化に迅速に対応するため、多くの企業が基幹システムや情報系システムをクラウドへ移行しています。総務省の調査によると、2022年時点でクラウドサービスを一部でも利用している企業の割合は72.2%に達しており、その利用は年々増加傾向にあります。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートワークやテレワークが常態化したことも、クラウド利用を後押ししました。場所を選ばずに業務データやアプリケーションにアクセスできるクラウドサービスは、新しい働き方を支える上で不可欠なインフラとなっています。さらに、事業継続計画(BCP)の観点からも、災害時に自社のデータセンターが被災するリスクを回避するため、地理的に分散された堅牢なデータセンターを持つクラウド事業者を利用する動きが加速しています。このように、クラウドはもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる規模・業種の企業にとって、ビジネスを支える根幹的なプラットフォームとなっているのです。

第二の背景は、サイバー攻撃の高度化・巧妙化と、その標的としてのクラウド環境です。ビジネスの中心がクラウドへ移るにつれて、当然ながらサイバー犯罪者の攻撃対象もクラウドへとシフトしています。彼らは、クラウド環境特有の設定ミスや脆弱性を執拗に探し出し、攻撃を仕掛けてきます。

特に深刻な脅威となっているのが、企業のシステムを暗号化して身代金を要求する「ランサムウェア攻撃」です。クラウド上のサーバーが感染すれば、事業の根幹が停止し、甚大な被害に繋がります。また、盗み出した認証情報を使って不正アクセスを行い、機密情報を窃取したり、顧客の個人情報をダークウェブで売買したりする事例も後を絶ちません。攻撃者は、AIなどの最新技術を悪用してフィッシングメールを巧妙化させたり、ソフトウェアの未知の脆弱性(ゼロデイ脆弱性)を突いたりするなど、その手口は日々進化しています。利便性の高いクラウド環境は、裏を返せば攻撃者にとっても効率的に「実入り」の大きい標的を見つけやすい場所となり得るのです。

第三に、コンプライアンス要件の厳格化があります。世界的に個人情報保護の機運が高まっており、GDPR(EU一般データ保護規則)やCCPA(カリフォルニア州消費者プライバシー法)など、厳しい罰則を伴う法規制が次々と施行されています。日本においても、改正個人情報保護法により、情報漏えいが発生した際の本人への通知と個人情報保護委員会への報告が義務化されるなど、企業のデータ管理に対する責任は格段に重くなっています。

顧客情報や従業員の個人情報、取引先の機密情報といった重要データをクラウド上で扱う以上、これらの法令を遵守した上で、適切なセキュリティ対策を講じていることを証明する責任が企業にはあります。万が一、セキュリティインシデントが発生すれば、法的な罰則だけでなく、顧客や社会からの信頼を失い、ブランドイメージが大きく損なわれるという経営上の深刻なダメージを負うことになります。

これらの背景から、クラウドセキュリティはもはやIT部門だけの問題ではなく、事業継続や企業統治に関わる経営レベルの重要課題として認識されています。クラウドの恩恵を安全に享受し、持続的な成長を遂げるためには、堅牢なセキュリティ対策が不可欠なのです。

クラウド利用の2つの基本モデル

クラウドセキュリティ対策を検討する上で、まず自社がどのような形態でクラウドを利用しているのかを正確に把握することが不可欠です。クラウドサービスは、大別して「提供形態による分類」と「利用環境による分類」という2つの軸で整理できます。これらのモデルによって、セキュリティの責任範囲や考慮すべき点が大きく異なるため、しっかりと理解しておきましょう。

提供形態による分類(SaaS, PaaS, IaaS)

この分類は、クラウドサービス事業者がどこまでの範囲を管理し、利用者がどこからを管理するのか、という「責任範囲」の違いに基づいています。よく「家の購入」に例えられます。SaaSは家具付きの完成した家を借りる「賃貸住宅」、PaaSは土地と骨組みは提供されて内装を自分で作る「注文住宅」、IaaSは「土地」だけを購入して基礎からすべて自分で建てる、というイメージです。

| モデル | 概要 | 利用者が管理・保護する範囲 | 事業者が管理・保護する範囲 | 具体的なサービス例 |

|---|---|---|---|---|

| SaaS | ソフトウェアを提供 | データ、ユーザーアカウント、アクセス権限 | アプリケーション、ミドルウェア、OS、サーバー、ストレージ、ネットワーク | Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Slack |

| PaaS | アプリ開発・実行環境を提供 | 開発したアプリケーション、データ、ユーザーアカウント、アクセス権限 | ミドルウェア、OS、サーバー、ストレージ、ネットワーク | AWS Lambda, Google App Engine, Heroku |

| IaaS | ITインフラ(仮想サーバー等)を提供 | アプリケーション、ミドルウェア、OS、データ、ユーザーアカウント、アクセス権限 | サーバー、ストレージ、ネットワーク(物理インフラおよび仮想化基盤) | Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines, Google Compute Engine |

SaaS (Software as a Service)

SaaSは「サース」と読み、インターネット経由でソフトウェア機能を提供するモデルです。利用者はPCやスマートフォンにソフトウェアをインストールする必要がなく、Webブラウザや専用アプリからすぐにサービスを利用できます。最も手軽で、多くのエンドユーザーにとって身近なクラウドサービスと言えるでしょう。

セキュリティ上の特徴:

インフラからアプリケーションまで、ほとんどの要素をサービス事業者が管理・保護するため、利用者のセキュリティ負担は最も軽くなります。しかし、利用者が入力・保存する「データ」そのものの保護と、「誰がアクセスできるか」というアカウント管理は、明確に利用者の責任です。強力なパスワードポリシーの設定、多要素認証(MFA)の有効化、不要なアカウントの削除、各ユーザーへの適切なアクセス権限の割り当てといった管理が極めて重要になります。

PaaS (Platform as a Service)

PaaSは「パース」と読み、アプリケーションを開発し、実行するためのプラットフォーム(環境)を提供するモデルです。開発者は、サーバーやOS、ミドルウェアといったインフラの管理・運用から解放され、アプリケーションのコーディングやビジネスロジックの実装に集中できます。

セキュリティ上の特徴:

事業者がOSやミドルウェアのパッチ適用やセキュリティ設定を管理してくれるため、IaaSに比べてインフラ面のセキュリティ負担は軽減されます。しかし、開発したアプリケーション自体の脆弱性(例:SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティングなど)や、アプリケーションが扱うデータの保護、アクセス管理は利用者の責任です。セキュアなコーディングの実践や、利用するライブラリの脆弱性管理が求められます。

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaSは「イアース」または「アイアース」と読み、サーバー、ストレージ、ネットワークといったITインフラを仮想化技術を用いて提供するモデルです。利用者は、OSの選定からミドルウェアのインストール、ネットワーク設定まで、非常に高い自由度でインフラを構築できます。

セキュリティ上の特徴:

自由度が高い反面、セキュリティに関する利用者の責任範囲が最も広くなります。物理的なインフラと仮想化基盤(ハイパーバイザー)より上のレイヤーは、すべて利用者が保護しなければなりません。具体的には、OSのセキュリティパッチ適用、ウイルス対策ソフトの導入、ファイアウォール(セキュリティグループ)の適切な設定、データベースのアクセス制御、データの暗号化、ログの監視など、多岐にわたる対策が必要です。設定ミスが直接、重大なセキュリティインシデントに繋がるリスクが最も高いモデルと言えます。

利用環境による分類(パブリック, プライベート, ハイブリッド, マルチクラウド)

この分類は、クラウドのインフラを誰が所有し、どのように利用するか、という「所有と利用形態」の違いに基づいています。

パブリッククラウド

AWS、Azure、GCPに代表される、不特定多数の企業や個人がインターネット経由で共有利用するクラウドサービスです。リソースを共有するため、低コストかつスピーディに利用を開始できるのが最大のメリットです。必要な時に必要な分だけリソースを増減できるスケーラビリティにも優れています。

セキュリティ上の特徴:

多くのユーザーとインフラを共有しているため、他の利用者の影響を受ける可能性(ノイジーネイバー問題など)がゼロではありません。しかし、大手事業者は巨額の投資を行い、最高レベルの物理的・技術的セキュリティ対策を施しており、個々の企業が自前で構築するよりもはるかに堅牢なインフラであることが一般的です。利用者は、事業者が提供する豊富なセキュリティ機能を活用し、自らの責任範囲をしっかりと保護することが重要になります。

プライベートクラウド

特定の企業が専有して利用するクラウド環境です。自社内にサーバーを設置して構築する「オンプレミス型」と、データセンター事業者などの設備を利用する「ホスティング型」があります。

セキュリティ上の特徴:

専用環境であるため、高いカスタマイズ性と厳格なセキュリティポリシーを適用できるのがメリットです。機密性の高い情報や、業界特有のコンプライアンス要件を満たす必要がある場合に選択されることが多いです。一方で、構築・運用のコストが高くなり、パブリッククラウドのような柔軟性には劣る場合があります。

ハイブリッドクラウド

パブリッククラウドとプライベートクラウド(またはオンプレミス環境)を組み合わせて、両者を連携させて利用する形態です。例えば、機密性の高い顧客データベースはプライベートクラウドに置き、Webサーバーや開発環境など外部に公開するシステムはパブリッククラウドに置く、といった使い分けが可能です。

セキュリティ上の特徴:

両者の「良いとこ取り」ができる柔軟な構成ですが、環境が複雑化するため、セキュリティ管理も複雑になります。異なる環境間でのデータ連携におけるセキュリティ確保や、一貫したセキュリティポリシーの適用、ID管理の統合などが課題となります。

マルチクラウド

AWSとAzure、GCPとOracle Cloudなど、複数の異なる事業者が提供するパブリッククラウドサービスを組み合わせて利用する形態です。特定の事業者に依存する「ベンダーロックイン」を回避したり、それぞれのクラウドの強み(例:AI機能はA社、データベースはB社)を活かしてシステムを最適化したりする目的で採用されます。

セキュリティ上の特徴:

ハイブリッドクラウド以上に管理が複雑化します。各クラウドで提供されるセキュリティ機能や用語、管理コンソールの操作方法が異なるため、セキュリティレベルを全社で統一し、維持することが非常に困難になります。各クラウド環境を横断的に監視し、一元的に管理できるソリューションの導入が事実上必須となります。

これらのモデルを正しく理解し、自社がどの組み合わせでクラウドを利用しているかを明確にすることが、効果的なクラウドセキュリティ戦略を立てるための第一歩となります。

理解必須の「責任共有モデル」とは

クラウドセキュリティを語る上で、避けては通れない最も重要な概念が「責任共有モデル(Shared Responsibility Model)」です。これは、クラウド環境のセキュリティを維持するための責任を、クラウドサービス事業者とクラウドサービス利用者の間でどのように分担するかを定義したものです。

このモデルを正しく理解していないと、「クラウド事業者がすべて保護してくれるはずだ」という致命的な誤解を生み、セキュリティ対策に深刻な穴が開く原因となります。インシデントの多くは、この責任の境界線、つまり「利用者が責任を持つべき領域」での対策不備によって発生しています。

責任共有モデルは、よく「クラウド”の”セキュリティ(Security “of” the Cloud)」と「クラウド”上”のセキュリティ(Security “in” the Cloud)」という言葉で説明されます。

- クラウド”の”セキュリティ: クラウドサービスそのものを支えるインフラストラクチャの保護。これはクラウドサービス事業者の責任です。

- クラウド”上”のセキュリティ: 利用者がクラウド上に配置するもの(データ、アプリケーション、OSなど)の保護。これはクラウドサービス利用者の責任です。

この分担内容は、前述したIaaS, PaaS, SaaSといったサービスモデルによって変化します。

クラウドサービス事業者の責任範囲

クラウドサービス事業者は、クラウドサービスを提供する基盤となるグローバルインフラストラクチャのセキュリティに責任を負います。これには、物理的な設備から、それを動かすためのソフトウェアまでが含まれます。

具体的には、以下のような領域が事業者の責任範囲となります。

- 物理的セキュリティ: データセンターへの不正な侵入を防ぐための入退室管理、監視カメラ、警備員の配置など。

- ハードウェアの保護: サーバー、ストレージ、ネットワーク機器などの物理的なハードウェアの設置、保守、廃棄に至るまでの管理。

- ネットワークインフラ: クラウドサービス全体を繋ぐ基幹ネットワークの保護、DDoS攻撃からの防御など。

- 仮想化基盤(ハイパーバイザー): 物理サーバー上で仮想マシンを動かすためのソフトウェア(ハイパーバイザー)のセキュリティ維持とパッチ適用。

AWS、Microsoft Azure、GCPといった主要なクラウド事業者は、これらの領域に対して莫大な投資を行い、世界最高水準のセキュリティを確保しています。また、ISO 27001(情報セキュリティ)、SOC 1/2/3(内部統制)、PCI DSS(クレジットカード業界)など、数多くの第三者認証を取得することで、そのセキュリティレベルの高さとコンプライアンス準拠を客観的に証明しています。利用者は、この堅牢なインフラの上に自らのシステムを構築できるという、大きなメリットを享受しているのです。

クラウドサービス利用者の責任範囲

一方で、利用者はクラウドサービス事業者が提供するインフラの上に、自ら配置・設定・管理するものすべてに対してセキュリティ責任を負います。この責任範囲は、利用するサービスモデルによって大きく異なります。

- IaaSを利用する場合:

利用者の責任範囲は最も広くなります。OSより上のすべてのレイヤーが対象です。- OSの管理: OSの選定、セキュリティパッチの適用、設定の堅牢化(ハーデニング)。

- ミドルウェアの管理: Webサーバー、データベース、アプリケーションサーバーなどのインストールとセキュリティ設定、脆弱性管理。

- ネットワーク制御: 仮想ネットワークの設計、ファイアウォール(AWSのセキュリティグループ、Azureのネットワークセキュリティグループなど)のルール設定、アクセス制御リスト(ACL)の管理。

- アプリケーションのセキュリティ: 自社で開発または導入したアプリケーションの脆弱性対策。

- データの暗号化と保護: 保存データ、転送中データの暗号化、データへのアクセス権管理。

- ID・アクセス管理 (IAM): ユーザーアカウント、パスワードポリシー、権限の管理、多要素認証(MFA)の設定。

- PaaSを利用する場合:

OSやミドルウェアは事業者が管理するため、利用者の負担は軽減されますが、以下の責任が残ります。- アプリケーションのセキュリティ: 自社で開発したコードの安全性、利用するライブラリやフレームワークの脆弱性管理。

- データの暗号化と保護: アプリケーションが扱うデータの暗号化とアクセス権管理。

- ID・アクセス管理 (IAM): アプリケーションにアクセスするユーザーの認証・認可管理。

- ネットワーク制御: アプリケーションへのアクセスを誰に許可するかといった、ネットワークレベルでのアクセス制御設定。

- SaaSを利用する場合:

利用者の責任範囲は最も限定的ですが、決してゼロではありません。- データの管理: どのデータをそのSaaS上に保存するかという判断、データの分類、機密性の管理。

- ID・アクセス管理 (IAM): ユーザーアカウントの発行・停止、パスワードポリシーの徹底、MFAの有効化。

- アクセス権限の設定: 各ユーザーやグループに対して、必要最小限の機能やデータへのアクセス権限を割り当てること。

- デバイス管理: SaaSにアクセスするPCやスマートフォンのセキュリティ状態の管理。

「クラウドは安全だ」という言葉は、あくまで「クラウド”の”セキュリティ」について言及しているに過ぎません。クラウド利用におけるセキュリティインシデントの大部分は、「クラウド”上”のセキュリティ」、すなわち利用者が担うべき責任範囲での設定ミスや管理不備に起因します。この責任共有モデルを組織全体で深く理解し、自社の責任範囲を明確に定義することが、あらゆるクラウドセキュリティ対策の根幹をなすのです。

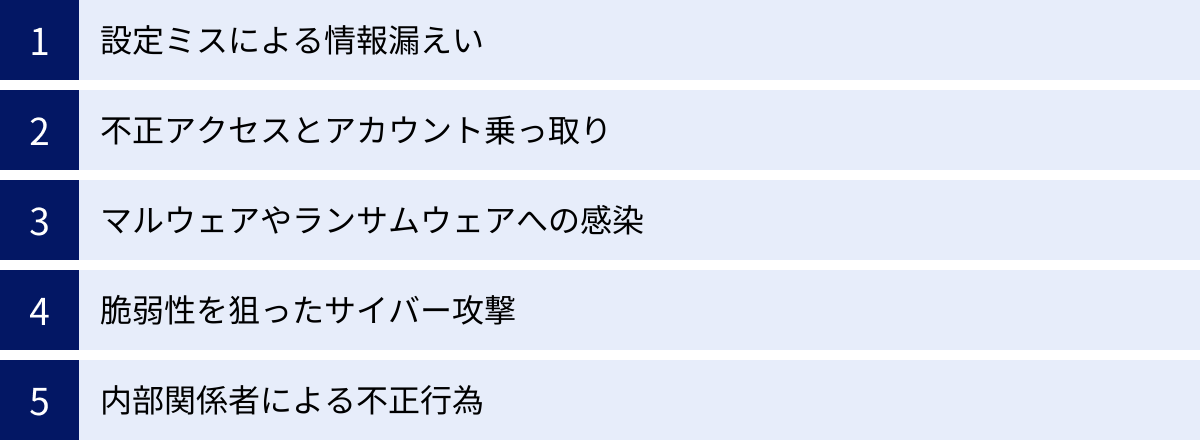

クラウド利用における主なセキュリティリスク

クラウドの利便性を享受する一方で、企業はオンプレミス環境とは異なる、あるいはクラウド環境で増幅される特有のセキュリティリスクに直面します。これらのリスクを正しく認識することが、効果的な対策を講じるための第一歩です。ここでは、企業が直面する主な5つのセキュリティリスクについて具体的に解説します。

設定ミスによる情報漏えい

クラウド環境における最も頻繁かつ深刻なセキュリティリスクは、人的な設定ミス(Misconfiguration)に起因する情報漏えいです。クラウドサービスは非常に多機能で柔軟な設定が可能ですが、その複雑さが仇となり、意図しない形で情報が外部に公開されてしまうケースが後を絶ちません。

代表的な例が、クラウドストレージの公開設定ミスです。Amazon S3バケットやAzure Blob Storageといったオブジェクトストレージサービスは、デフォルトでは非公開に設定されています。しかし、担当者が設定を変更する際に誤って「パブリック(公開)」に設定してしまうと、インターネット上の誰もがそのストレージ内のファイルにアクセスできる状態になってしまいます。ここに顧客情報や設計図、ソースコードなどの機密情報が保存されていた場合、大規模な情報漏えい事故に直結します。

同様に、仮想サーバーに対するファイアウォール機能であるセキュリティグループ(またはネットワークセキュリティグループ)の設定ミスも頻発します。特定のIPアドレスからのみアクセスを許可すべきデータベースのポート(例: 3306/TCP)を、誤って「全開放(0.0.0.0/0)」にしてしまうと、世界中の攻撃者からスキャンされ、不正アクセスの標的となります。

これらの設定ミスは、悪意がなくても、クラウドサービスの知識不足、確認プロセスの欠如、作業の多忙さといったヒューマンエラーによって容易に発生します。手動での設定管理には限界があり、自動化されたチェック機構の導入が不可欠です。

不正アクセスとアカウント乗っ取り

クラウドサービスのアカウントは、企業の重要な情報資産への「鍵」そのものです。このアカウント情報が窃取され、第三者に乗っ取られると、甚大な被害が発生します。

攻撃者は、様々な手口でアカウント情報を狙っています。

- フィッシング詐欺: クラウド事業者や取引先を装った偽のメールを送りつけ、偽のログインページに誘導してIDとパスワードを入力させる古典的かつ効果的な手口です。

- パスワードリスト攻撃: 他のサービスから漏えいしたIDとパスワードのリストを使い、同じ組み合わせでクラウドサービスへのログインを試みる攻撃です。多くの人がパスワードを使い回しているため、成功率が高いのが特徴です。

- ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃): 特定のIDに対して、考えられるすべてのパスワードの組み合わせを機械的に試行する攻撃です。

アカウントが乗っ取られると、攻撃者は正規の利用者になりすましてシステムに侵入します。その結果、機密情報の窃取やデータの改ざん・削除、システム停止といった直接的な被害に加え、乗っ取ったサーバーを他の企業への攻撃の踏み台として悪用したり、大量のコンピューティングリソースを使って仮想通貨のマイニング(クリプトジャッキング)を行い、利用者に高額な請求を発生させたりするといった二次被害にも繋がります。

マルウェアやランサムウェアへの感染

クラウド上の仮想サーバー(IaaS)も、オンプレミスの物理サーバーと同様に、マルウェアやランサムウェアに感染するリスクに晒されています。むしろ、インターネットに直接接続されていることが多いため、リスクはより高いとも言えます。

感染経路は多岐にわたります。従業員がフィッシングメールの添付ファイルを開いてしまったり、サーバー上のOSやミドルウェアに存在する脆弱性を突かれてマルウェアを送り込まれたり、開発者が安全でないWebサイトからダウンロードしたツールにマルウェアが仕込まれていたりするケースなどです。

特に近年猛威を奮っているのがランサムウェアです。一度感染すると、サーバー上のファイルが次々と暗号化され、業務システムが停止します。さらに、データを元に戻すことと引き換えに高額な身代金を要求されるだけでなく、最近では「ダブルエクストーション(二重恐喝)」と呼ばれる、窃取したデータを公開すると脅して支払いを強要する手口も一般化しています。クラウド上に重要なデータを集約している企業にとって、ランサムウェア感染は事業継続を揺るがす致命的な脅威です。

脆弱性を狙ったサイバー攻撃

IaaSやPaaSを利用する場合、利用者はOS、ミドルウェア(Webサーバー、データベースなど)、アプリケーションフレームワーク、ライブラリなどの脆弱性管理に責任を負います。これらのソフトウェアに存在するセキュリティ上の欠陥(脆弱性)は、サイバー攻撃者にとって格好の侵入口となります。

攻撃者は常に自動化されたツールでインターネット上をスキャンし、脆弱性が放置されたままのサーバーを探しています。脆弱性が発見されると、それを悪用してサーバーに侵入し、システムを乗っ取ったり、情報を盗み出したりします。

代表的な攻撃には、Webアプリケーションの入力フォームに不正なSQL文を注入してデータベースを不正操作するSQLインジェクションや、Webサイトに悪意のあるスクリプトを埋め込んでユーザーのブラウザ上で実行させるクロスサイトスクリプティング(XSS)などがあります。ソフトウェアの提供元からセキュリティパッチが公開されても、迅速に適用しなければ、その期間は無防備な状態が続くことになります。パッチ適用の遅れは、攻撃者に侵入の猶予を与えてしまうことに他なりません。

内部関係者による不正行為

セキュリティリスクは、必ずしも外部からのみもたらされるわけではありません。従業員、退職者、業務委託先の担当者といった「内部関係者」による不正行為も深刻な脅威です。

悪意を持った従業員が、退職前に顧客リストや開発中のソースコードを個人のクラウドストレージにコピーして持ち出すといったケースは典型的な例です。あるいは、解雇された腹いせに、アクセス権が残っていた管理者アカウントを使ってシステムの設定を破壊したり、データを削除したりする可能性も考えられます。

また、悪意がなくても、権限の大きすぎるアカウントを付与された従業員が、操作ミスによって重要な設定を誤って変更してしまったり、データを削除してしまったりする「意図しない内部不正」もリスクとして認識する必要があります。内部関係者は正規のアクセス権を持っているため、外部からの攻撃よりも検知が困難な場合があります。

これらのリスクは単独で発生するのではなく、相互に関連し合って、より深刻なインシデントへと発展する可能性があります。多層的な視点からリスクを評価し、包括的な対策を講じることが求められます。

企業が実施すべきクラウドセキュリティ対策7選

クラウド環境に潜む多様なリスクに対し、企業はどのような対策を講じるべきでしょうか。ここでは、すべての企業が取り組むべき、実践的かつ効果的な7つのセキュリティ対策を具体的に解説します。これらは技術的な対策から組織的な対策までを含んでおり、多層的な防御を実現するための重要な要素です。

① 責任共有モデルを正しく理解する

すべての対策の土台となるのが、「責任共有モデル」を組織全体で正確に理解し、自社の責任範囲を明確にすることです。前述の通り、クラウドのセキュリティはサービス事業者と利用者の共同責任であり、利用者は「クラウド”上”のセキュリティ」に全責任を負います。

まず、自社が利用しているクラウドサービスがIaaS, PaaS, SaaSのどのモデルに該当するかを棚卸しし、それぞれのサービスについて、どこまでが事業者の責任で、どこからが自社の責任なのかを明文化しましょう。この責任分界点を曖昧にしたままでは、対策漏れが必ず発生します。

この理解は、IT部門やセキュリティ担当者だけのものであってはなりません。クラウド上で業務を行うすべての従業員、そして経営層に至るまで、「クラウドだから安全」ではなく「自ら守るべき領域がある」という意識を共有することが、全社的なセキュリティ文化を醸成する第一歩となります。

② アクセス権限を適切に管理する (IAM)

IAM(Identity and Access Management)は、クラウドセキュリティの中核をなす要素です。これは、「誰が(Identity)」「どのリソースに(Access)」「どのような操作をできるか(Management)」を厳密に制御する仕組みです。アカウント乗っ取りや内部不正のリスクを低減するために、以下の原則を徹底しましょう。

- 最小権限の原則: ユーザーやシステムには、その業務を遂行するために必要最小限の権限のみを付与します。例えば、データの閲覧しか必要のないユーザーに、編集や削除の権限を与えてはいけません。これにより、万が一アカウントが乗っ取られたり、操作ミスが発生したりした場合の被害を最小限に抑えられます。

- 多要素認証 (MFA) の必須化: IDとパスワードだけに頼る認証は、もはや安全ではありません。パスワードに加えて、スマートフォンアプリによる確認コードや生体認証などを組み合わせるMFAを、すべてのユーザー、特に管理者などの特権アカウントに対して必ず有効化します。これは、不正アクセスに対する最も効果的な防御策の一つです。

- 強力なパスワードポリシー: 推測されにくい複雑なパスワードの設定を強制し、定期的な変更を義務付けます。

- 棚卸しの定例化: 不要になったユーザーアカウントや、異動によって使われなくなった権限を定期的に見直し、速やかに削除・変更するプロセスを確立します。

③ クラウドの設定不備をなくし最適化する (CSPM)

クラウドにおける最大のリスクである「設定ミス」に対処するためには、CSPM(Cloud Security Posture Management) という考え方とツールの活用が非常に有効です。Postureとは「姿勢」や「状態」を意味し、CSPMはクラウド環境のセキュリティ設定の状態を常に良好に保つための仕組みです。

CSPMツールは、AWS、Azure、GCPといったクラウド環境全体を継続的にスキャンし、あらかじめ定義されたセキュリティポリシーやベストプラクティス(例:CISベンチマーク)と照らし合わせます。そして、「公開設定になっているストレージバケット」や「全開放されているファイアウォールポート」といった設定不備やポリシー違反を自動的に検知し、管理者にアラートを通知します。一部のツールでは、検知した問題を自動で修正する機能も備わっています。

数百、数千に及ぶクラウド上のリソース設定を人間が手動で常にチェックし続けるのは現実的ではありません。CSPMを導入することで、設定ミスを早期に発見し、ヒューマンエラーによるリスクを劇的に低減できます。

④ 重要なデータを暗号化し保護する

データは企業の最も重要な資産です。万が一、不正アクセスや設定ミスによってデータが外部に漏えいした場合でも、その内容を読み取られないようにするための最後の砦が「暗号化」です。

クラウド上のデータは、その状態に応じて暗号化を適用する必要があります。

- 保管中のデータ (Data at Rest): ストレージやデータベースに保存されているデータ。主要なクラウドサービスでは、サーバーサイド暗号化機能が提供されており、簡単な設定でデータを暗号化できます。

- 転送中のデータ (Data in Transit): インターネットや社内ネットワーク経由で送受信されるデータ。TLS/SSLといったプロトコルを用いて通信経路を暗号化します。

さらに、暗号化に使用する「鍵」の管理も非常に重要です。クラウド事業者が管理する鍵を利用する手軽な方法もありますが、より高いセキュリティが求められる場合は、利用者自身が鍵を管理・制御する(KMS: Key Management Serviceの利用や、独自の鍵持ち込みなど)ことを検討しましょう。

⑤ ログを監視し脅威を早期に検知する (SIEM)

攻撃の兆候をいち早く捉え、インシデントに迅速に対応するためには、ログの監視が不可欠です。クラウド環境では、APIの呼び出し履歴(操作ログ)、サーバーへのアクセスログ、ネットワークの通信ログ(フローログ)など、膨大な量のログが生成されます。

これらの多様なログを人手で監視するのは不可能です。そこで活用されるのが、SIEM (Security Information and Event Management) です。SIEMは、様々なソースからログを一元的に収集・保管し、それらを相関的に分析することで、不正アクセスやマルウェア感染の疑いがある不審なアクティビティ(脅威)を自動的に検知し、管理者に警告します。

例えば、「深夜に、普段アクセスがない国から管理者アカウントでのログイン試行が多数発生している」といった異常を検知できます。また、インシデントが発生してしまった際にも、SIEMに集約されたログは、被害範囲の特定や原因究明、復旧作業を行う上で極めて重要な証跡となります。

⑥ 定期的な脆弱性診断を実施する

IaaSやPaaSを利用している場合、OSやミドルウェア、自社開発アプリケーションの脆弱性管理は利用者の責任です。ソフトウェアの提供元からセキュリティパッチが公開されたら速やかに適用することが基本ですが、それに加えて、自社の環境に未知の脆弱性や設定上の不備がないかをプロアクティブ(能動的)に発見するための「脆弱性診断」を定期的に実施することが推奨されます。

脆弱性診断ツールは、システムをスキャンして既知の脆弱性データベースと照合し、危険な脆弱性が存在しないかをチェックします。これにより、パッチの適用漏れや、開発者が見落としていたアプリケーションの脆弱性を発見できます。診断は、システムに大きな変更を加えたタイミングや、四半期に一度といった定期的なサイクルで実施し、発見された脆弱性には深刻度に応じて優先順位を付けて対処するプロセスを確立しましょう。

⑦ 従業員のセキュリティ意識を高める

どのような高度な技術的対策を講じても、それを使う「人」の意識が低ければ、セキュリティは簡単に破られてしまいます。セキュリティの最も弱い環は、常に人であるという認識が重要です。

全従業員を対象とした、継続的なセキュリティ教育と訓練が不可欠です。

- セキュリティ教育: クラウド利用のルール、パスワード管理の重要性、フィッシング詐欺の見分け方といった基本的な知識を、eラーニングや集合研修を通じて定期的に提供します。

- 標的型攻撃メール訓練: 実際にフィッシング詐欺を模したメールを従業員に送信し、開封してしまったり、リンクをクリックしてしまったりしないかを確認する訓練です。訓練を通じて、従業員自身の意識と対応能力を高めることができます。

また、クラウド利用に関する全社的なガイドラインを策定し、周知徹底することも重要です。利用を許可するSaaSのリスト、データの取り扱いルール、インシデント発生時の報告手順などを明確に定め、全従業員がそれに従って行動する組織文化を育てていくことが、クラウドを安全に活用するための基盤となります。

クラウドセキュリティを実現するソリューションの種類

クラウド環境の複雑化に伴い、それを保護するためのセキュリティソリューションも専門化・高度化しています。ここでは、現代のクラウドセキュリティ戦略において中心的な役割を果たす4つの主要なソリューション(CASB, CSPM, CWPP, CNAPP)について、それぞれの目的と機能を解説します。

| ソリューション | 正式名称 | 主な目的 | 保護対象 | 主な機能 |

|---|---|---|---|---|

| CASB | Cloud Access Security Broker | 組織のSaaS利用を可視化・制御し、データ漏えいを防ぐ | SaaSアプリケーション、ユーザー | シャドーIT検知、データ漏えい防止(DLP)、脅威防御、アクセス制御 |

| CSPM | Cloud Security Posture Management | クラウドインフラの設定ミスを検知・修正し、コンプライアンスを維持する | IaaS/PaaSの構成設定 | 設定不備のスキャン、コンプライアンス準拠チェック、自動修復支援 |

| CWPP | Cloud Workload Protection Platform | クラウド上のサーバーやコンテナなどのワークロードを保護する | 仮想マシン、コンテナ、サーバーレス関数 | マルウェア対策、脆弱性管理、ホスト型IPS/IDS、ファイル整合性監視 |

| CNAPP | Cloud Native Application Protection Platform | 開発から運用まで、クラウドネイティブアプリを包括的に保護する | コード、コンテナ、クラスター、クラウドインフラ全体 | CSPM + CWPP + CIEM + …。開発ライフサイクル全体のセキュリティを統合 |

CASB (Cloud Access Security Broker)

CASB(キャスビー)は、企業の従業員と彼らが利用するクラウドサービス(特にSaaS)との間に位置し、企業のセキュリティポリシーを一元的に適用するための仲介役(ブローカー)として機能します。

現代の企業では、IT部門が許可していないSaaSを従業員が業務に利用する「シャドーIT」が大きなセキュリティリスクとなっています。CASBは、社内ネットワークの通信を監視することで、どのようなSaaSがどれくらい利用されているかを可視化します。その上で、特定の危険なSaaSへのアクセスをブロックしたり、「会社が許可したSaaSであっても、個人アカウントでのログインは禁止する」といった細かいアクセスポリシーを適用したりできます。

また、SaaS上にアップロードされるデータを監視し、マイナンバーやクレジットカード番号といった機密情報が含まれていればアラートを通知したり、ダウンロードをブロックしたりするデータ漏えい防止(DLP)機能も重要な役割です。SaaSの利便性を損なうことなく、統制を効かせたい企業にとって不可欠なソリューションと言えます。

CSPM (Cloud Security Posture Management)

CSPM(シーエスピーエム)は、前章でも触れた通り、IaaS/PaaS環境の「設定ミス」という最大のリスクに対処するためのソリューションです。

AWS、Azure、GCPなどのクラウドプラットフォームは、何百ものサービスと何千もの設定項目から成り立っており、そのすべてを人間が正しく管理し続けることは極めて困難です。CSPMは、これらの設定を自動的かつ継続的にスキャンし、セキュリティ上のベストプラクティスや業界標準のベンチマーク(例:CIS Benchmarks)、各種コンプライアンス要件(例:NIST、PCI DSS)に違反していないかをチェックします。

「ストレージが公開されている」「データベースが暗号化されていない」「MFAが無効になっている管理者アカウントがある」といった問題をリアルタイムで検知し、ダッシュボード上に可視化します。これにより、セキュリティチームは優先順位を付けて問題に対処できます。クラウドインフラのセキュリティ状態を健全に保つための「健康診断」のような役割を担います。

CWPP (Cloud Workload Protection Platform)

CWPP(シーダブリューピーピー)は、クラウド上で稼働する「ワークロード」そのものを保護することに特化したソリューションです。ワークロードとは、処理を実行する単位のことで、具体的には仮想マシン(VM)、コンテナ、サーバーレス関数などが該当します。

これは、オンプレミス環境におけるエンドポイントセキュリティ(EPP: Endpoint Protection Platform や EDR: Endpoint Detection and Response)のクラウド版と考えると理解しやすいでしょう。CWPPは、ワークロードに対して以下のような多層的な保護機能を提供します。

- マルウェア対策: ウイルスやランサムウェアなどの悪意のあるソフトウェアを検知・駆除します。

- 脆弱性管理: ワークロード内のOSやソフトウェアに存在する脆弱性をスキャンし、可視化します。

- 侵入検知・防御 (IDS/IPS): 不審な通信や不正な振る舞いを検知し、ブロックします。

- アプリケーション制御: 許可されたプロセス以外の実行を禁止します。

IaaS環境で多数の仮想サーバーを運用している場合や、コンテナ技術を活用してアプリケーションを開発・運用している場合に、ワークロードを内部の脅威から守るために不可欠なソリューションです。

CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform)

CNAPP(シーナップ)は、これまでに述べたCASB、CSPM、CWPPといった個別のソリューションの機能を統合し、さらに開発段階のセキュリティ(DevSecOps)までをカバーする、最も新しい包括的なアプローチです。

クラウドネイティブなアプリケーション開発(コンテナやサーバーレス、マイクロサービスなどを活用した開発手法)が主流になるにつれ、セキュリティもサイロ化されたツールを組み合わせるだけでは対応しきれなくなってきました。CNAPPは、「コードが書かれる段階から、それがクラウドで実行される段階まで」のアプリケーションライフサイクル全体を一気通貫で保護することを目指します。

CNAPPは一般的に、CSPM(設定ミス対策)とCWPP(ワークロード保護)を中核とし、それに加えて以下のような機能も統合します。

- CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management): クラウド上の過剰な権限を分析・可視化し、最小権限の原則を徹底するための権限管理機能。

- IaC (Infrastructure as Code) スキャン: TerraformやCloudFormationといったコードでインフラを定義する際の、コード内の設定ミスや脆弱性を開発段階で検知する機能。

CNAPPを導入することで、セキュリティチームは複数のツールを個別に運用する手間から解放され、単一のプラットフォームでクラウド環境全体のリスクを俯瞰的に把握し、優先順位をつけて対処できるようになります。CNAPPは、複雑化する現代のクラウド環境におけるセキュリティの理想形として、市場で急速に存在感を増しています。

おすすめのクラウドセキュリティツール5選

クラウドセキュリティを実現するためには、前述したようなソリューションを具現化したツールの導入が効果的です。ここでは、市場で高い評価を得ており、多くの企業で採用実績のある代表的なクラウドセキュリティツールを5つ紹介します。各ツールはそれぞれ特徴や強みが異なるため、自社の環境や要件に最も適したものを選ぶ際の参考にしてください。

(注:各ツールの機能や特徴は、本記事執筆時点での情報に基づきます。最新の詳細情報は各社の公式サイトでご確認ください。)

① Trend Cloud One

提供元: トレンドマイクロ株式会社

概要と特徴:

Trend Cloud Oneは、日本のセキュリティ市場で長年の実績を持つトレンドマイクロが提供する、クラウド環境向けの統合セキュリティサービスプラットフォームです。特にハイブリッドクラウド環境(オンプレミスとクラウドの混在環境)やマルチクラウド環境の保護に強みを持っています。

CWPP(ワークロード保護)を中核機能としており、仮想サーバー、コンテナ、サーバーレスといった多様なワークロードに対する堅牢な保護機能を提供します。これに加えて、CSPM(設定管理)、ファイルストレージセキュリティ、ネットワークセキュリティ、コンテナイメージスキャン、オープンソースの脆弱性管理といった複数の機能を、単一のプラットフォーム上で利用できるのが大きな特徴です。必要な機能を柔軟に組み合わせて導入できるため、スモールスタートも可能です。

主な機能:

- Workload Security (CWPP): マルウェア対策、侵入防御(IPS)、変更監視など。

- Conformity (CSPM): クラウド設定の継続的な監視とコンプライアンスチェック。

- Container Security: コンテナイメージの脆弱性スキャン。

- File Storage Security: クラウドストレージ(Amazon S3など)のスキャン。

- Network Security: クラウドネットワーク上の脅威をブロックするIPS機能。

このような企業におすすめ:

オンプレミス環境とクラウド環境が混在しており、一貫したセキュリティポリシーで統合的に管理したい企業。また、ワークロードの保護を最優先課題としている企業に適しています。

(参照:トレンドマイクロ株式会社 公式サイト)

② Microsoft Defender for Cloud

提供元: Microsoft Corporation

概要と特徴:

Microsoft Defender for Cloudは、Microsoft Azureネイティブのセキュリティソリューションとして生まれましたが、現在ではAWSやGCPにも対応するマルチクラウドCNAPPとして進化しています。CSPMとCWPPの機能を統合的に提供し、クラウド環境のセキュリティ状態の可視化から、ワークロードの脅威防御までを幅広くカバーします。

最大の強みは、AzureやMicrosoft 365といった他のMicrosoft製品とのシームレスな連携です。例えば、Microsoft Sentinel(SIEM)やMicrosoft Defender XDRと連携させることで、クラウドからエンドポイントまでを横断した高度な脅威検知と対応(XDR)を実現できます。

主な機能:

- CSPM: セキュリティ体制の評価と推奨事項の提示(セキュアスコア)。

- CWPP: サーバー、コンテナ、データベース、ストレージなど、各種リソースに対する脅威検知。

- マルチクラウド対応: Azureだけでなく、AWSやGCPのリソースも単一コンソールで管理。

- Microsoftセキュリティ製品群との強力な連携。

このような企業におすすめ:

主にMicrosoft Azureをクラウド基盤として利用している企業。また、Microsoft 365など他のMicrosoft製品を多用しており、セキュリティ製品のエコシステムを統一したい企業に最適です。

(参照:Microsoft 公式サイト)

③ Prisma Cloud by Palo Alto Networks

提供元: パロアルトネットワークス合同会社

概要と特徴:

Prisma Cloudは、ネットワークセキュリティのリーダーであるパロアルトネットワークスが提供する、市場をリードするCNAPPの代表格です。「コードからクラウドまで(Code to Cloud)」をコンセプトに、アプリケーションのライフサイクル全体を保護する包括性が最大の特徴です。

開発者がコードを書く段階でのIaC(Infrastructure as Code)スキャンや、CI/CDパイプラインに組み込むコンテナイメージスキャンから、本番環境におけるCSPM、CWPP、CIEM(権限管理)、ネットワークセキュリティまで、クラウドネイティブセキュリティに必要なほぼすべての機能を単一のプラットフォームで提供します。

主な機能:

- 包括的なCNAPP機能: CSPM, CWPP, CIEM, IaCスキャンなどを統合。

- 広範なプラットフォーム対応: AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud, Alibaba Cloudなど主要なクラウドに対応。

- エージェントベースおよびエージェントレスの両方の保護方式を提供。

- 攻撃パス分析: 複数のリスク要因を関連付けて、実際に攻撃者がたどる可能性のある侵入経路を可視化。

このような企業におすすめ:

マルチクラウド環境を積極的に活用し、DevSecOpsを推進している先進的な企業。アプリケーション開発の初期段階からセキュリティを組み込み、クラウド環境全体のリスクを統合的に管理したい企業にとって、非常に強力な選択肢となります。

(参照:パロアルトネットワークス合同会社 公式サイト)

④ CrowdStrike Falcon Cloud Security

提供元: CrowdStrike, Inc.

概要と特徴:

CrowdStrikeは、次世代エンドポイントセキュリティ(EDR)のパイオニアとして世界的に知られていますが、その強力な脅威検知技術をクラウド環境に応用したのがFalcon Cloud Securityです。リアルタイムの脅威検知と迅速な対応能力に定評があります。

CSPMとCWPPの機能を統合し、設定ミスからワークロードへの攻撃までを単一のプラットフォームで保護します。特に、エージェントベースのCWPP機能は、同社のEDR製品「Falcon Insight」と同じ基盤で動作し、クラウド上のサーバーに対する脅威の振る舞いを詳細に監視・記録し、攻撃の兆候をリアルタイムで検知します。

主な機能:

- CSPM (Horizon): 設定ミスの継続的な監視と脅威インテリジェンスの連携。

- CWPP (Falcon CWP): ランタイム保護、マルウェア対策、コンテナセキュリティ。

- 単一軽量エージェント: エンドポイントとクラウドワークロードを同じエージェントで保護。

- 脅威ハンティングサービス: 専門アナリストが顧客環境の脅威をプロアクティブに探索。

このような企業におすすめ:

すでにCrowdStrike社のエンドポイント製品を利用している企業。また、インシデントの早期発見と迅速な対応(Detection & Response)を最重視し、高度な脅威インテリジェンスを活用したい企業に向いています。

(参照:CrowdStrike, Inc. 公式サイト)

⑤ Wiz

提供元: Wiz, Inc.

概要と特徴:

Wizは2020年に設立された比較的新しい企業ですが、その革新的なアプローチでCNAPP市場を席巻し、急速にシェアを拡大しています。最大の特徴は、エージェントレスで導入が極めて容易であることと、クラウド環境全体のリスクを「Wiz Security Graph」と呼ばれるグラフデータベースで可視化する点にあります。

Wizは、各クラウドプラットフォームのAPIを通じて環境情報を収集するため、個々のサーバーにエージェントをインストールする必要がありません。これにより、大規模な環境でも迅速に導入し、数分で全体像を把握できます。Security Graphは、設定ミス、脆弱性、過剰な権限、ネットワーク経路、機密データといった複数のリスク要因を関連付け、実際に悪用可能な「攻撃パス」として提示します。

主な機能:

- エージェントレスのCNAPP: CSPM, CWPP, CIEM, KSPM (Kubernetes Security) などをエージェント不要で実現。

- Wiz Security Graph: クラウドリソース間の関係性を可視化し、攻撃パスを特定。

- 広範なカバレッジ: VM、コンテナ、サーバーレス、PaaSサービスなど、クラウド環境のあらゆる要素をスキャン。

- リスクの優先順位付け: 複数のリスク要因を組み合わせ、本当に危険な問題から対処できるように支援。

このような企業におすすめ:

大規模かつ複雑なマルチクラウド環境を運用しており、リスクの全体像を迅速に把握し、最も重要な問題から効率的に対処したい企業。エージェントの展開・管理に課題を感じている企業にも最適です。

(参照:Wiz, Inc. 公式サイト)

まとめ

本記事では、クラウドセキュリティの基本概念から、その重要性が高まる背景、クラウドの利用モデル、主要なリスク、そして具体的な対策と最新のソリューションまでを網羅的に解説してきました。

デジタルトランスフォーメーションが不可逆的な流れである現代において、クラウドの活用は企業の成長に不可欠です。しかし、その利便性と俊敏性は、適切なセキュリティ対策という土台があって初めて、真価を発揮します。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- クラウドセキュリティの根幹は「責任共有モデル」の理解: クラウド事業者と利用者、双方の責任範囲を明確に認識することがすべての始まりです。「クラウド”上”のセキュリティは利用者の責任である」という原則を、組織全体で共有することが不可欠です。

- 最大のリスクは「設定ミス」: クラウドにおける情報漏えいインシデントの多くは、高度なサイバー攻撃ではなく、基本的な設定ミスに起因します。このヒューマンエラーをいかに防ぐかが、セキュリティレベルを左右する重要な鍵となります。

- 対策は技術と組織の両輪で: IAMによる厳格なアクセス管理、データの暗号化、ログ監視といった技術的対策はもちろん重要です。しかしそれだけでは不十分であり、従業員のセキュリティ意識を高める教育や、全社的なルールを定める組織的対策が伴ってこそ、堅牢な防御体制が完成します。

- 先進ソリューションの活用が鍵: クラウド環境は複雑化・大規模化の一途をたどっており、手動での管理には限界があります。CSPM、CWPP、そしてそれらを統合したCNAPPといった先進的なソリューションを活用することで、リスクを効率的かつ網羅的に管理することが可能になります。

クラウドセキュリティは、一度導入すれば終わりという「点」の取り組みではありません。ビジネスの変化、技術の進化、そして脅威の動向に合わせて、継続的に見直しと改善を続けていく「線」のプロセスです。これをIT部門任せにするのではなく、経営課題として捉え、全社一丸となって取り組む姿勢こそが、これからの時代を勝ち抜く企業に求められる姿と言えるでしょう。本記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。