現代のデジタル社会において、個人情報や機密データを守るためのセキュリティ対策は、企業にとっても個人にとっても極めて重要な課題です。従来のパスワードやIDカードによる認証方法は、忘れたり、盗まれたり、紛失したりするリスクが常に付きまといます。こうした課題を解決する技術として、今、大きな注目を集めているのが「生体認証(バイオメトリクス認証)」です。

スマートフォンやパソコンのロック解除、金融機関のATM、オフィスの入退室管理など、私たちの身の回りでも生体認証技術は急速に普及しています。しかし、「顔や指紋で認証できるのは便利そうだけど、詳しい仕組みはよくわからない」「どんな種類があって、それぞれにどんな長所や短所があるの?」「導入したいけど、何から考えればいいかわからない」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、生体認証の基本的な仕組みから、主要な10種類の認証方式、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なシステムを選ぶためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。セキュリティの専門家でなくても理解できるよう、平易な言葉で説明を進めていきますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事を読み終える頃には、生体認証の全体像を深く理解し、自社のセキュリティ強化や業務効率化に向けた具体的な一歩を踏み出せるようになっているはずです。

目次

生体認証とは

生体認証(バイオメトリクス認証)とは、指紋や顔、静脈、虹彩といった、一人ひとり異なる人間の身体的な特徴や、声紋や筆跡などの行動的な特徴を利用して、本人確認を行う仕組みのことです。 英語では「Biometrics(バイオメトリクス)」と呼ばれ、これはギリシャ語の「bio(生命)」と「metron(測定)」を組み合わせた言葉に由来します。

従来の認証方法が「知識情報(パスワードなど、利用者が知っていること)」や「所持情報(ICカードやスマートフォンなど、利用者が持っているもの)」に依存していたのに対し、生体認証は「生体情報(利用者の身体的・行動的特徴そのもの)」を利用します。この生体情報は、基本的に他人と重複することがなく、生涯変わることが少ないため、「なりすまし」や「偽造」が極めて困難という大きな利点があります。

この特性から、生体認証はパスワードのように忘れたり、ICカードのように紛失・盗難に遭ったりするリスクがありません。利用者は「自分自身」が鍵となるため、何も持たずに、あるいは意識することなくスムーズに認証を完了できます。この高いセキュリティと利便性の両立が、生体認証が急速に普及している最大の理由です。

生体認証の仕組み

生体認証は、一見すると非常に高度で複雑な技術に思えるかもしれませんが、その基本的な仕組みは「①情報の読み取り」「②データ化と比較用のデータ登録」「③照合」という3つのステップで構成されています。ここでは、スマートフォンを指紋でロック解除するシーンを例に、そのプロセスを分かりやすく解説します。

① センサーで生体情報を読み取る

まず、認証の第一歩は、専用のセンサーを使って個人の生体情報をデジタルデータとして読み取ることです。これを「データ取得」や「キャプチャ」と呼びます。

- 指紋認証の場合: スマートフォンの指紋センサーに指を置くと、センサーが指の表面にある凹凸(隆線と谷線)のパターンを画像データとしてスキャンします。

- 顔認証の場合: スマートフォンのカメラが、顔の輪郭や目、鼻、口の位置、大きさ、間隔といった特徴を捉え、画像データとして読み取ります。

- 静脈認証の場合: 専用のセンサーが手のひらや指に近赤外線を照射し、血液中のヘモグロビンに吸収されて黒く写る静脈のパターンを撮影します。

このステップで重要なのは、いかに鮮明で正確な生体情報を取得できるかという点です。センサーの性能や、読み取り時の環境(明るさ、角度、指の乾燥状態など)が、後続の処理の精度に大きく影響します。

② 特徴をデータ化して登録する

次に、センサーで読み取った生体情報から、個人を識別するための「特徴点」を抽出します。そして、その特徴点を数値や記号の組み合わせに変換し、認証時に比較するための「テンプレート」としてシステムに登録します。

ここで非常に重要なのは、生体情報の画像データそのものを保存するわけではない、という点です。 例えば指紋認証では、指紋の画像全体を保存するのではなく、隆線が分岐したり途切れたりしている「特徴点(マニューシャ)」の位置や種類、方向といった情報だけを抜き出してデータ化します。顔認証でも同様に、目や鼻の位置関係などを数値データに変換します。

この「テンプレート化」と呼ばれる処理には、2つの大きなメリットがあります。

- データ量の削減: 画像データに比べてテンプレートは非常に軽量なため、保存や処理にかかる負荷を大幅に軽減できます。

- セキュリティの向上: 万が一テンプレートデータが漏洩したとしても、そこから元の生体情報(指紋の画像など)を復元することは極めて困難です。これにより、プライバシー保護とセキュリティレベルの向上が図られています。

このテンプレートを作成し、ユーザーIDと紐づけてデータベースに保存するまでが「登録」のフェーズです。

③ 登録データと照合して本人確認を行う

利用者が実際に認証を行う際には、まずステップ①と同様にセンサーで生体情報を読み取ります。そして、ステップ②と同じ方法で、読み取った情報からその場限りのテンプレートを作成します。

最後に、このその場で作成されたテンプレートと、事前に登録しておいたテンプレートを比較(照合)します。 両者の一致度が、システムで定められた基準(しきい値)を超えていれば「本人である」と判断して認証を成功させ、基準に満たなければ「他人である」と判断して認証を拒否します。この一連の流れが「認証」のフェーズです。

照合方法には、主に2つの方式があります。

- 1:1認証(Verification): 利用者がIDを入力するなどして「私は〇〇です」と名乗り、そのIDに紐づく登録テンプレートとだけ照合する方式です。PCのログインなどでよく使われます。

- 1:N認証(Identification): 利用者が名乗ることなく、データベースに登録された不特定多数(N人)のテンプレートすべてと照合し、最も一致度が高いものを探し出す方式です。オフィスの入退室管理などで、顔をかざすだけで個人が特定されるのはこの方式です。

このように、生体認証は「読み取り」「データ化・登録」「照合」というシンプルな3ステップで、高い精度の本人確認を実現しています。

生体認証で利用される2つの特徴

生体認証で利用される「生体情報」は、その性質から「身体的特徴」と「行動的特徴」の2つに大別されます。それぞれに異なる特性があり、用途に応じて使い分けられています。

身体的特徴による認証

身体的特徴による認証は、その人が生まれつき持っている、身体の物理的な特徴を利用する方式です。 基本的に生涯変わることがなく、意識的に変えることが難しいため、高い精度と信頼性を持ちます。

- 代表的な例: 指紋、顔、静脈、虹彩(眼の色のついた部分の模様)、網膜(眼の奥の血管パターン)、耳介(耳の形)、DNAなど。

- メリット:

- 普遍性・唯一性が高い: 多くの人が持っており、かつ他人と同じである可能性が極めて低い。

- 永続性が高い: 年齢を重ねても変化しにくい。

- 偽造が困難: 他人が同じ特徴を再現するのは非常に難しい。

- デメリット:

- 怪我や病気による変化: 指を怪我すると指紋が読み取れなくなったり、美容整形や加齢で顔の形が変わったりする可能性がある。

- プライバシーへの懸念: 顔や指紋といった情報は、一度漏洩すると変更できないため、心理的な抵抗感を持つ人もいる。

- 登録し直しが困難: 特徴そのものが変わってしまった場合、再登録が必要になるが、その特徴自体が利用できなくなるケースもある。

身体的特徴は、その信頼性の高さから、金融取引や出入国管理、スマートフォンのロック解除など、高いセキュリティが求められる場面で広く活用されています。

行動的特徴による認証

行動的特徴による認証は、その人の日常的な行動の中に現れる、癖や習慣といった後天的な特徴を利用する方式です。 身体的特徴に比べて唯一性はやや劣るものの、利用者が認証を意識することなく自然な振る舞いの中で本人確認を行えるという大きな利点があります。

- 代表的な例: 声紋(声の周波数やリズム)、筆跡(サインの形や筆圧、速さ)、キーストローク(キーボードを打つリズムや速さ)、マウスの動かし方、歩行パターンなど。

- メリット:

- 非侵襲的で利用者の負担が少ない: 利用者は普段通りの行動をするだけで認証が完了するため、心理的な抵抗感が少ない。

- 継続的な認証が可能: 例えば、PCの操作中にキーストロークを常に監視し、操作者が本人かどうかを継続的に確認するといった使い方ができる。

- 生体情報が変化しても対応可能: 声変わりやサインの仕方の変化などに対応して、テンプレートを更新しやすい。

- デメリット:

- 精度が体調や心理状態に左右されやすい: 緊張していると声のトーンが変わったり、疲れていると筆跡が乱れたりすることがある。

- 模倣の可能性: 練習すれば、他人の声やサインをある程度真似できてしまう可能性がある。

- 身体的特徴に比べて唯一性が低い: 似たような癖を持つ人が存在する可能性がある。

行動的特徴は、利便性の高さを活かして、コールセンターでの本人確認(声紋認証)や、不正アクセス検知システム(キーストローク認証)などで活用が進んでいます。

生体認証システムを選ぶ際には、これらの身体的特徴と行動的特徴の違いを理解し、どちらが自社の目的や利用シーンに適しているかを検討することが重要です。

生体認証の主要な種類10選

生体認証には、利用する生体情報によって様々な種類が存在します。それぞれに得意なこと、苦手なことがあり、認証精度やコスト、利用シーンも異なります。ここでは、現在主流となっている、あるいは将来性が期待される10種類の生体認証方式について、その仕組みや特徴を詳しく解説します。

| 認証方式 | 利用する生体情報 | 主な特徴 | 精度 | 利便性 | コスト |

|---|---|---|---|---|---|

| 指紋認証 | 指先の紋様(隆線) | 導入が容易でコストが低い。スマートフォンで普及。 | 中~高 | 高 | 低 |

| 顔認証 | 顔のパーツ配置、輪郭 | 非接触で認証可能。ウォークスルー認証も実現。 | 中~高 | 高 | 中 |

| 静脈認証 | 手のひらや指の静脈パターン | 体内情報のため偽造が極めて困難。高精度。 | 高 | 中 | 中~高 |

| 虹彩認証 | 眼の虹彩の模様 | 経年変化が少なく、双子でも異なる。最高レベルの精度。 | 最高 | 中 | 高 |

| 声紋認証 | 声の周波数、リズム、抑揚 | 電話越しなど遠隔での認証が可能。言語に依存しない。 | 中 | 高 | 低~中 |

| 網膜認証 | 眼の奥の網膜の血管パターン | 非常に高精度だが、認証時の負担が大きい。 | 最高 | 低 | 高 |

| 耳介認証 | 耳の形、軟骨の凹凸 | 非接触で認証可能。経年変化が少ない。 | 中 | 中 | 中 |

| DNA認証 | DNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列 | 究極の個人識別。認証に時間がかかる。 | 究極 | 低 | 最高 |

| 筆跡認証 | サインの形状、筆圧、速度 | オンラインでの契約・署名などに利用。 | 中 | 中 | 低~中 |

| 行動認証 | キーボード打鍵、マウス操作など | 無意識の行動で継続的に認証。不正検知に有効。 | 中 | 最高 | 中 |

① 指紋認証

指紋認証は、指先の皮膚にある隆線(盛り上がった線)が作る紋様(指紋)を利用して本人確認を行う、最もポピュラーな生体認証方式の一つです。 指紋は「万人不同」「終生不変」という特性を持ち、古くから個人識別に利用されてきました。

- 仕組み: センサーで指紋をスキャンし、隆線の分岐点や端点といった特徴点(マニューシャ)を抽出してテンプレート化します。認証時には、スキャンした指紋から同様に特徴点を抽出し、登録テンプレートと照合します。センサーには、光を当ててカメラで撮影する「光学式」、指とセンサーの間の静電容量の変化を検知する「静電容量式」、超音波の反射を利用する「超音波式」などがあります。

- メリット:

- 小型で安価なセンサーが多く、スマートフォンやノートPCなど様々なデバイスに搭載しやすい。

- 認証精度が比較的高く、多くの人にとって馴染みがあり使いやすい。

- デメリット:

- 指の乾燥、湿り、汚れ、怪我などの影響で認証精度が低下することがある。

- 残留した指紋から偽造されるリスクがゼロではない(ただし、近年のセンサーは生体検知機能で対策されているものが多い)。

② 顔認証

顔認証は、顔の輪郭や、目、鼻、口などのパーツの位置、大きさ、間隔といった特徴を分析して本人確認を行う技術です。 近年、AI技術の進化により精度が飛躍的に向上し、スマートフォンのロック解除から空港の出入国ゲート、オフィスの入退室管理まで、幅広く活用されています。

- 仕組み: カメラで撮影した顔画像から、目頭や鼻の先端など数十~数百カ所の特徴点を検出し、それらの位置関係を数値データに変換してテンプレートを作成します。2Dカメラを用いるのが一般的ですが、赤外線プロジェクターで顔の凹凸を立体的に捉える3D顔認証は、写真や動画による「なりすまし」に強く、より高いセキュリティを実現します。

- メリット:

- カメラに顔を向けるだけで認証できるため、非接触で衛生的かつ利便性が高い。

- 歩きながらでも認証できる「ウォークスルー認証」が可能で、多数の人が通行する場所でもスムーズな認証を実現できる。

- 既存の監視カメラなどを活用できる場合がある。

- デメリット:

- マスクや眼鏡、髪型の変化、加齢、照明環境などによって認証精度が影響を受けることがある(近年の技術はマスク対応が進んでいる)。

- 双子やよく似た親子などを誤認識する可能性が他の方式よりは高い。

③ 静脈認証

静脈認証は、手のひらや指の内部にある静脈のパターンを利用する認証方式です。 静脈パターンは、体内にある情報のため、他人から盗み見られたり偽造されたりするリスクが極めて低いのが最大の特徴です。

- 仕組み: センサーから近赤外線を照射すると、血液中の還元ヘモグロビンが近赤外線を吸収する性質があるため、静脈が黒い影として浮かび上がります。この静脈の分岐や走行パターンを撮影し、テンプレートとして登録します。

- メリット:

- 体内情報のため、偽造やなりすましが非常に困難で、セキュリティレベルが極めて高い。

- 指紋のように表面の状態(乾燥や怪我)に影響されにくく、安定した認証が可能。

- 経年変化も少ないとされる。

- デメリット:

- 認証には専用の読み取り装置が必要であり、顔認証や指紋認証に比べて導入コストが高くなる傾向がある。

- 装置に直接手をかざす必要があるため、非接触という点では顔認証に劣る。

④ 虹彩認証

虹彩認証は、眼球の角膜と水晶体の間にある、ドーナツ状の膜「虹彩(こうさい)」の模様を利用する認証方式です。 虹彩のしわ模様は生後2年ほどで完成し、その後は生涯ほとんど変化しないと言われています。また、同じ人物の左右の眼でも、一卵性双生児の間でも異なるため、極めて唯一性が高いのが特徴です。

- 仕組み: 赤外線カメラで眼を撮影し、虹彩領域から複雑な模様を抽出してデジタルコードに変換し、テンプレートとして登録します。

- メリット:

- 認証精度が非常に高く、他人を誤って本人と認証する確率は限りなくゼロに近いとされる。

- 経年変化がほとんどなく、安定した認証が可能。

- 非接触で認証できる。

- デメリット:

- 高精度な反面、認証装置が高価で大掛かりになりがち。

- 強い外光や、カラーコンタクトレンズ、サングラスなどの影響を受けることがある。

- 眼をカメラに向けるという行為に抵抗を感じる人もいる。

⑤ 声紋認証

声紋認証(話者認識)は、声の周波数成分や音の高さ、リズム、抑揚といった、人それぞれの「声の癖」を分析して本人確認を行います。 物理的な特徴というよりは、行動的特徴と身体的特徴の中間的な性質を持ちます。

- 仕組み: マイクを通して発せられた音声の波形を分析し、「声の指紋」ともいえる声紋を抽出・登録します。認証方式には、あらかじめ決められたキーワードを発声する「テキスト依存型」と、日常会話など自由な発話から認証する「テキスト非依存型」があります。

- メリット:

- マイクがあれば認証できるため、電話やオンライン会議など、遠隔地からの本人確認に非常に有効。

- 専用の読み取り装置が不要で、導入コストを低く抑えられる。

- 利用者の心理的な抵抗感が少ない。

- デメリット:

- 風邪や加齢による声の変化、周囲の騒音などによって認証精度が低下することがある。

- 録音された音声によるなりすましのリスクがある(対策として、ランダムな数字を読ませるなどの方法がある)。

- 他の認証方式に比べて精度はやや劣る傾向がある。

⑥ 網膜認証

網膜認証は、眼球の最も奥にある「網膜」に広がる毛細血管のパターンを読み取って本人確認を行う技術です。 この血管パターンも虹彩と同様に唯一性が非常に高く、生涯変化しないため、極めて高い認証精度を誇ります。

- 仕組み: 認証装置のレンズを覗き込み、眼に微弱な赤外線を照射して、網膜の血管パターンをスキャンします。

- メリット:

- 虹彩認証と並び、最高レベルの認証精度を持つ。

- 偽造は事実上不可能とされる。

- デメリット:

- 認証装置を至近距離で覗き込む必要があり、利用者の身体的・心理的負担が大きい。

- 装置が高価で、導入例は国家レベルの機密施設などに限られている。

- 糖尿病などの病気で血管パターンが変化する可能性がある。

⑦ 耳介認証

耳介(じかい)認証は、耳の形、特に軟骨の複雑な凹凸パターンを認識して本人確認を行います。 耳の形も個人差が大きく、経年変化が少ないという特徴があります。

- 仕組み: カメラで耳の画像を撮影し、形や大きさ、特徴的な凹凸の位置などを抽出し、テンプレート化します。

- メリット:

- 顔認証と同様に非接触での認証が可能。

- 指紋や顔のように、表情や体調による変化が少ない。

- デメリット:

- 髪の毛やピアス、帽子などで耳が隠れていると認証できない。

- 認証精度は顔認証や指紋認証に及ばないケースが多く、まだ研究開発途上の技術という側面もある。

⑧ DNA認証

DNA認証は、個人の遺伝情報であるDNA(デオキシリボ核酸)の塩基配列を比較することで、究極の個人識別を行います。 親子鑑定や犯罪捜査で利用されることで知られています。

- 仕組み: 口腔内の粘膜や血液、毛髪などからDNAサンプルを採取し、特定の繰り返し配列(STR)などを分析して個人を識別します。

- メリット:

- 識別精度は他のあらゆる生体認証を凌駕し、理論上、誤認はあり得ない。

- デメリット:

- 認証(鑑定)に時間と手間、高いコストがかかり、リアルタイムの本人確認には全く向かない。

- 究極の個人情報であるため、倫理的な課題やプライバシー保護の観点で慎重な取り扱いが求められる。

- 現状では、一般的なセキュリティシステムとしての実用性は低い。

⑨ 筆跡認証

筆跡認証は、サイン(署名)をする際の、文字の形だけでなく、書く速さ、筆圧、ペンを上げるタイミング(空中での動き)といった、書き方の「癖」を捉えて本人確認を行う行動的特徴の認証です。

- 仕組み: 専用のタブレットやペンデバイスを使ってサインをすると、センサーが座標、筆圧、傾き、時間などの情報を記録し、特徴として登録します。単純にサインの形を模倣するだけでは認証を突破するのは困難です。

- メリット:

- 古くからあるサインという行為に基づいているため、利用者に受け入れられやすい。

- 電子契約やクレジットカード決済時の本人確認など、オンラインでの署名シーンで活用できる。

- デメリット:

- 書くたびに多少のばらつきが生じるため、認証精度が安定しにくいことがある。

- 体調や心理状態、書く姿勢などにも影響される。

⑩ 行動認証(ビヘイビア認証)

行動認証(ビヘイビア認証)は、PCのキーボードのタイピング速度やリズム、マウスの動かし方、スマートフォンの持ち方やスワイプの癖といった、ユーザーの無意識の行動パターンを継続的に分析して本人確認を行う、比較的新しい技術です。

- 仕組み: ユーザーがシステムを利用している間の様々な行動データを収集・学習し、その人固有の「行動プロファイル」を作成します。認証時には、リアルタイムの行動がこのプロファイルと一致するかどうかを常に監視します。

- メリット:

- 利用者は認証を意識する必要がなく、普段通りに操作しているだけで継続的な認証が行われる。

- 万が一、IDとパスワードが盗まれて第三者がログインしても、その後の操作パターンの違いから異常を検知し、アカウントをロックするといった不正利用対策に非常に有効。

- デメリット:

- 精度を高めるには、ある程度の期間、ユーザーの行動データを学習させる必要がある。

- まだ発展途上の技術であり、導入事例は金融機関の不正送金検知システムなどに限られている。

生体認証を導入する3つのメリット

従来のパスワードやICカードによる認証から生体認証へ移行することには、セキュリティ、利便性、そして管理コストの観点から大きなメリットがあります。ここでは、企業が実際に生体認証を導入することで得られる具体的な3つの利点を詳しく解説します。

① セキュリティレベルが向上する

生体認証を導入する最大のメリットは、セキュリティレベルを飛躍的に向上させられる点です。 従来の認証方法が抱える脆弱性を、生体情報の特性が根本から解決します。

まず、認証の3要素と呼ばれる「知識情報(パスワードなど)」「所持情報(ICカードなど)」「生体情報(指紋など)」を比較してみましょう。

- 知識情報: パスワードは、推測されやすい文字列(誕生日や簡単な単語)の使用、使い回し、付箋へのメモ書き、フィッシング詐欺による窃取など、漏洩のリスクが非常に高いという問題を抱えています。

- 所持情報: ICカードやスマートフォンは、紛失や盗難のリスクが常に伴います。もし第三者の手に渡ってしまえば、簡単になりすまされてしまいます。

これに対し、生体情報は「本人そのもの」であるため、基本的に盗まれたり、貸し借りされたりすることがありません。 特に、静脈や虹彩といった偽造が極めて困難な情報を用いれば、なりすましによる不正アクセスを強力に防ぐことができます。

さらに、生体認証は「多要素認証(MFA: Multi-Factor Authentication)」の構成要素としても非常に有効です。多要素認証とは、前述の3要素のうち2つ以上を組み合わせて認証を行うことで、セキュリティを強化する考え方です。例えば、「ID/パスワード(知識情報)」に加えて「指紋認証(生体情報)」を要求する設定にすれば、万が一パスワードが漏洩しても、本人の指紋がなければログインできません。このように、既存のセキュリティ対策に生体認証をプラスすることで、不正アクセスのハードルを格段に高めることができるのです。

具体例として、企業の機密情報が保管されているサーバーへのアクセス管理を考えてみましょう。パスワードだけで管理している場合、退職した社員がパスワードを知っていれば、退職後も不正にアクセスできてしまう可能性があります。しかし、顔認証や静脈認証を導入すれば、その場に本人がいなければ絶対にアクセスできないため、こうした内部不正のリスクを大幅に低減できます。

② 利便性が向上し業務が効率化する

セキュリティの強化はしばしば利便性の低下を招きますが(例:複雑なパスワードの定期的な変更強制)、生体認証はセキュリティと利便性を両立、むしろ向上させることができる稀有な技術です。 これが、業務効率化に直接的に繋がります。

最も分かりやすい例が、パスワード管理からの解放です。多くのビジネスパーソンは、社内システム、クラウドサービス、業務用アプリケーションなど、多数のパスワードを管理しなければなりません。その結果、「パスワードを忘れてしまった」という事態が頻発します。その都度、情報システム部門に問い合わせてパスワードの再発行を依頼する、というプロセスは、利用者本人だけでなく、対応する管理者側にとっても大きな時間的コストとなります。ある調査では、ITヘルプデスクへの問い合わせの30%~50%がパスワードリセットに関するものだというデータもあります。

生体認証を導入すれば、利用者はPCに顔を向けるだけ、あるいはセンサーに指を触れるだけでログインが完了します。パスワードを覚える必要も、入力する手間もなくなります。これにより、ログインにかかる時間が短縮されるだけでなく、パスワード忘れに起因する業務の中断や、管理部門の対応工数を劇的に削減できるのです。

また、オフィスの入退室管理に顔認証を導入したケースを考えてみましょう。従来は、社員一人ひとりがICカードをカードリーダーにかざしてドアを開けていました。両手がふさがっている時や、カードをカバンから取り出すのが面倒な時など、些細なストレスがありました。顔認証であれば、ドアに近づくだけで自動的に本人を認識し、解錠してくれます(ウォークスルー認証)。これはまさに「手ぶら(ハンズフリー)」での認証であり、日々の業務における小さなストレスを解消し、スムーズな動線を確保します。

さらに、勤怠管理システムと連携させれば、ICカードの貸し借りによる「代理打刻」といった不正を防止し、正確な労働時間管理を実現できます。このように、生体認証は日々の様々な認証シーンをスムーズにすることで、従業員一人ひとりの生産性向上に貢献します。

③ パスワードの紛失や盗難のリスクがない

メリット①、②と関連しますが、「紛失・盗難リスクがない」という点は、運用管理面で非常に大きなメリットです。

パスワード(知識情報)は、前述の通り様々な形で漏洩・窃取されるリスクがあります。一方、ICカードや物理的な鍵(所持情報)は、常に紛失や盗難の危険に晒されています。社員がICカードを紛失した場合、企業はセキュリティ上のリスクを負うことになります。悪意のある第三者に拾われれば、オフィスに侵入されたり、PCに不正ログインされたりする可能性があるためです。

そのため、管理者は紛失したカードを即座に無効化し、新しいカードを再発行するという手間のかかる作業を行わなければなりません。これには、カード自体の費用や、再発行手続きにかかる人件費といった物理的なコストも発生します。

生体認証は、認証媒体が「自分自身」であるため、物理的な紛失や盗難という概念がありません。 「指紋をなくした」「顔をどこかに置き忘れた」ということはあり得ないからです。これにより、ICカードなどの物理的な認証媒体の管理・運用にかかる以下のようなコストや手間を根本からなくすことができます。

- 発行・再発行コスト: 新規入社時のカード発行や、紛失・破損時の再発行にかかる費用。

- 管理工数: カードの在庫管理、配布、回収、権限設定、無効化といった管理者の作業時間。

- セキュリティリスク: 紛失・盗難されたカードが悪用されるリスクとその対策。

特に、従業員数が多い企業や、人の入れ替わりが激しい組織ほど、この物理媒体の管理コストは無視できないものになります。生体認証を導入することは、こうした目に見えにくい運用コストを削減し、管理者の負担を軽減して、より重要な業務にリソースを集中させることを可能にするのです。

生体認証を導入する3つのデメリット・注意点

生体認証は多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットや注意点も存在します。これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、生体認証を安全かつ効果的に活用するための鍵となります。

① 生体情報が漏洩するリスクがある

生体認証における最大のリスクは、登録された生体情報(テンプレートデータ)が漏洩する可能性です。パスワードであれば、漏洩しても新しいものに変更すれば対処できます。しかし、指紋や顔、静脈といった生体情報は、生涯変えることができません。 一度漏洩してしまえば、その情報は半永久的に悪用されるリスクに晒され続けることになります。

例えば、あるサービスのサーバーから指紋のテンプレートデータが流出したとします。悪意のある攻撃者は、そのデータを使って偽の指(いわゆる「グミ指」など)を作成し、同じ指紋認証システムを導入している別のサービスへのなりすましを試みるかもしれません。

このようなリスクを低減するため、生体認証システムでは高度なセキュリティ対策が不可欠です。

- テンプレートデータの暗号化: データベースに保存されるテンプレートデータは、必ず強力なアルゴリズムで暗号化し、万が一データが盗まれても内容を解読できないようにする必要があります。

- 生体検知(ライブネス検知)機能: 認証時に、それが本物の生きた身体の一部であるかを確認する技術です。指紋認証であれば血流や脈拍を、顔認証であればまばたきや顔の微細な動きを検知し、写真や偽造物によるなりすましを防ぎます。

- 分散管理とFIDO: 生体情報を一元管理するサーバーを持たず、スマートフォンやPCといった利用者自身のデバイス内にのみ保存・照合する方式が近年主流になっています。代表的なものが「FIDO(Fast IDentity Online)」という認証技術です。FIDOでは、生体認証はデバイス内で完結し、サーバーには認証が成功したという結果だけが送られます。これにより、サーバーがハッキングされても生体情報が漏洩するリスクを根本から排除できます。

導入を検討する際には、そのシステムがどのようなセキュリティ対策を講じているか、特に生体情報の管理方法(サーバー集中管理型か、デバイス内管理型か)を必ず確認することが重要です。

② 認証精度が100%ではない

生体認証は非常に高精度ですが、その精度は決して100%ではありません。 システムは、読み取った生体情報と登録テンプレートの一致度を「しきい値」と呼ばれる基準で判断しているため、必ずエラーが発生する可能性があります。このエラーには、大きく分けて2つの種類があります。

- 本人拒否(FRR: False Rejection Rate): 本人が認証しようとしているのに、誤って拒否されてしまうケースです。例えば、指が乾燥していて指紋がうまく読み取れない、マスクで顔の大部分が隠れていて顔認証が失敗する、といった状況がこれにあたります。FRRが高いシステムは、利用者が何度も認証をやり直さなければならず、利便性を大きく損ないます。「急いでいるのにドアが開かない」といったストレスの原因になります。

- 他人受入(FAR: False Acceptance Rate): 他人を誤って本人として認証してしまう、最も危険なケースです。セキュリティ上の重大な欠陥と言えます。例えば、よく似た顔の双子を誤認識したり、精巧に作られた偽造指紋に騙されたりする状況がこれにあたります。FARが高いシステムは、セキュリティシステムとしての意味をなさなくなってしまいます。

認証精度は、利用者の体調(風邪で声が変わる)、身体の変化(怪我や加齢)、利用環境(照明の明るさ、騒音、気温)など、様々な要因によって変動します。そのため、生体認証を導入する際には、必ずバックアップの認証手段を用意しておく必要があります。 例えば、指紋認証でログインできない場合に備えて、PINコードやパスワードでもログインできるようにしておく、といった対策が不可欠です。

また、導入前にトライアルなどを利用して、実際の利用環境でどの程度の認証精度が出るのかを検証することも極めて重要です。

③ 導入や運用にコストがかかる

生体認証システムの導入は、多くの場合、従来の認証方法よりも高いコストを伴います。コストは大きく「導入コスト(初期費用)」と「運用コスト(ランニングコスト)」に分けられます。

- 導入コスト:

- ハードウェア費用: 指紋リーダー、顔認証カメラ、静脈認証スキャナといった専用の認証デバイスの購入費用。特に高精度なものほど高価になる傾向があります。

- ソフトウェア費用: 認証システム本体のライセンス料や、サーバーソフトウェアの購入費用。

- システム構築費用: 既存のシステム(勤怠管理、人事データベースなど)との連携や、ネットワーク設定、サーバー構築などにかかるインテグレーション費用。

- 運用コスト:

- 保守・メンテナンス費用: システムの定期的なメンテナンスや、障害発生時の対応にかかる費用。年間契約の保守サポート料が発生することが多いです。

- ライセンス更新費用: ソフトウェアの年間ライセンス料や、ユーザー数に応じた追加ライセンス料。

- アップデート費用: システムの機能向上やセキュリティパッチ適用のためのアップデート費用。

- 管理者の人件費: システムの運用管理や、利用者からの問い合わせ対応などを行う担当者の人件費。

特に、オンプレミス型(自社内にサーバーを設置する形態)で大規模なシステムを構築する場合は、数百万円から数千万円規模の初期投資が必要になることもあります。近年は、初期費用を抑えられるクラウド型のサービスも増えていますが、月額の利用料が発生します。

導入を検討する際は、単に初期費用だけでなく、長期的な視点で運用コストも含めた総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)を算出し、費用対効果を慎重に見極める必要があります。 パスワード再発行の手間やICカード管理コストの削減効果、セキュリティ向上によるリスク低減効果などを総合的に評価し、投資に見合う価値があるかを判断することが重要です。

生体認証の精度を測る評価指標

生体認証システムの性能を客観的に評価し、比較検討するためには、その「精度」を数値で示す指標を理解することが不可欠です。前述のデメリットでも触れましたが、認証精度における2つの重要なエラー、「本人拒否」と「他人受入」の発生率が、システムの品質を決定づける基本的な指標となります。これらはトレードオフの関係にあり、両者のバランスをどう取るかがシステム設計の鍵となります。

本人拒否率(FRR)

本人拒否率(FRR: False Rejection Rate)は、「正当なユーザー(本人)が認証を試みた際に、システムが誤って認証を拒否する確率」を示します。計算式は以下の通りです。

FRR (%) = (本人が拒否された回数 / 本人の総試行回数) × 100

例えば、本人が1000回認証を試みて、そのうち10回拒否された場合、FRRは1%となります。

FRRは、システムの「利便性」に直結する指標です。FRRが高いシステムは、頻繁に認証エラーが発生するため、利用者にとって非常に使いにくいものとなります。 スマートフォンのロックを解除しようとしても何度も失敗したり、オフィスのドアが開かずに立ち往生したりするような事態は、ユーザーに大きなストレスを与え、業務効率を低下させる原因にもなります。

FRRが高くなる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 登録時と照合時のコンディションの違い:

- 指紋: 指の乾燥、湿り、怪我、汚れ

- 顔: マスク、眼鏡、髪型、化粧、表情の変化

- 声: 風邪、疲労、感情の変化

- 環境の変化:

- 指紋/顔: センサーの汚れ、照明の明るさや向き

- 声: 周囲の騒音

- 低品質な登録データ: 最初に生体情報を登録する際に、不鮮明なデータや不適切な状態で登録してしまうと、その後の認証が成功しにくくなります。

システムの認証しきい値(本人らしさを判断する基準)を厳しく設定すれば、なりすましを防ぎやすくなる一方で、本人でもわずかな違いで拒否されやすくなるため、FRRは上昇します。

他人受入率(FAR)

他人受入率(FAR: False Acceptance Rate)は、「不正なユーザー(他人)が認証を試みた際に、システムが誤って本人として受け入れてしまう確率」を示します。これはセキュリティにおける最も重大なエラーです。計算式は以下の通りです。

FAR (%) = (他人が受け入れられた回数 / 他人の総試行回数) × 100

例えば、他人が10万回なりすましを試みて、1回成功した場合、FARは0.001%となります。

FARは、システムの「安全性(セキュリティレベル)」に直結する指標です。FARが高いシステムは、なりすましを容易に許してしまうため、セキュリティシステムとしての信頼性が低いことを意味します。機密情報への不正アクセス、不正な入退室、不正決済など、深刻なセキュリティインシデントに繋がる可能性があります。

FARが高くなる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 生体情報の類似性: 双子や血縁者など、身体的特徴が似ている他人の場合。

- 偽造物による攻撃: 写真、動画、精巧な指のレプリカなどを用いたなりすまし。

- 生体情報そのものの唯一性の限界: そもそも利用する生体情報が、個人を識別するのに十分な情報量を持っていない場合。

システムの認証しきい値を緩く設定すれば、本人であれば多少コンディションが悪くても認証されやすくなる(FRRが低下する)一方で、他人の特徴でも本人と誤認識しやすくなるため、FARは上昇します。

FRRとFARは、一方が下がればもう一方が上がるという「トレードオフ」の関係にあります。 セキュリティを重視してしきい値を厳しくすればFARは下がりますがFRRが上がり、利便性を重視してしきい値を緩くすればFRRは下がりますがFARが上がります。この両者のバランスをどこに設定するかが、生体認証システムを設計・選定する上で極めて重要になります。このトレードオフ関係の中で、FRRとFARが等しくなるエラー率をEER(Equal Error Rate: 等価エラー率)と呼び、この値が低いほど、システムの全体的な認証性能が高いと評価されます。

生体認証の主な活用シーン

生体認証技術は、その高いセキュリティと利便性から、私たちの生活やビジネスの様々な場面で活用が広がっています。ここでは、代表的な5つの活用シーンを取り上げ、それぞれで生体認証がどのように役立っているのかを具体的に見ていきましょう。

スマートフォンやPCのロック解除・ログイン

生体認証の活用シーンとして最も身近で普及しているのが、スマートフォンやPCのロック解除・ログインです。 多くの人が毎日、指紋認証(Touch IDなど)や顔認証(Face IDなど)を利用して、簡単かつ安全にデバイスを使い始めています。

- 活用される認証方式: 指紋認証、顔認証

- もたらす価値:

- 利便性の劇的な向上: 画面を見るだけ、指を触れるだけで瞬時にロックが解除されるため、パスコードやパターンを入力する手間が省けます。これにより、デバイスを使い始める際の心理的なハードルが大きく下がります。

- セキュリティの強化: 従来の4桁のパスコードなどは、肩越しに盗み見られる「ショルダーハック」のリスクがありましたが、生体認証ではその心配がありません。また、デバイスの紛失・盗難時にも、第三者に中身を見られる可能性を大幅に低減できます。

- パスワードレス認証への応用: デバイスのロック解除だけでなく、アプリへのログインやオンラインサービスの決済承認などにも生体認証が利用されています。これにより、サービスごとに異なるパスワードを覚える必要がなくなり、安全で快適なデジタルライフを実現しています。

この分野では、デバイス内で認証が完結するFIDO規格の普及が、セキュリティとプライバシー保護を両立させる上で重要な役割を果たしています。

金融機関での本人確認(ATM、オンラインバンキング)

預金という重要資産を扱う金融機関は、古くから高いレベルのセキュリティが求められてきた分野であり、生体認証の導入にも積極的です。

- 活用される認証方式: 静脈認証(手のひら、指)、顔認証、声紋認証

- もたらす価値:

- 不正引き出しの防止: ATMでの取引に「手のひら静脈認証」を導入することで、キャッシュカードと暗証番号が盗まれても、本人でなければ現金を引き出せないようにできます。「生体認証付きICキャッシュカード」を発行し、カードと生体情報の両方がなければ高額な取引ができないようにすることで、安全性を高めています。

- オンラインバンキングのセキュリティ強化: インターネットバンキングのログインや送金手続きの際に、ID/パスワードに加えて「スマートフォンアプリによる顔認証」を組み合わせることで、フィッシング詐欺や不正送金のリスクを大幅に低減します。

- 窓口業務の効率化: 銀行の窓口で、従来の印鑑や署名の代わりに生体認証で本人確認を行うことで、手続きを迅速化し、印鑑の偽造や盗難のリスクをなくします。

- コールセンターでの円滑な対応: 電話での問い合わせ時に「声紋認証」を利用することで、住所や生年月日などを口頭で確認する手間を省き、スムーズに本人確認を完了させることができます。

金融分野では、特に偽造が困難で精度の高い静脈認証が、ATMなどの重要インフラで広く採用されています。

オフィスの入退室管理や勤怠管理

企業の物理的なセキュリティと労務管理の正確性を確保するため、オフィスの入退室や勤怠管理にも生体認証が広く導入されています。

- 活用される認証方式: 顔認証、指紋認証、静脈認証

- もたらす価値:

- 厳格な入退室管理(物理セキュリティの向上): 顔認証システムを導入すれば、登録された従業員しか特定のエリア(サーバールーム、役員室など)に入れないように制御できます。ICカードのように紛失・盗難・貸し借りのリスクがなく、部外者の侵入や内部の人間による権限外エリアへの立ち入りを確実に防ぎます。

- 「なりすまし」による不正打刻の防止: 勤怠管理において、タイムカードやICカードでは友人や同僚による「代理打刻」が問題となることがありました。生体認証を使えば、必ず本人がその場で認証しなければならないため、こうした不正を根絶し、正確な労働時間を把握できます。

- 利便性の向上と業務効率化: 顔認証によるウォークスルー認証を導入すれば、従業員は両手がふさがっていても立ち止まることなくスムーズに入退室できます。また、ICカードの発行・回収・紛失時の再発行といった管理業務が不要になり、管理部門の負担を大幅に軽減します。

イベント会場や空港での本人確認

多くの人が一度に集まる大規模なイベント会場や空港では、スムーズな人の流れを確保しつつ、確実な本人確認を行うことが求められます。

- 活用される認証方式: 顔認証

- もたらす価値:

- チケットの高額転売防止: コンサートやスポーツイベントのチケット購入時に顔写真を登録しておき、入場ゲートで顔認証を行うことで、チケット購入者本人でなければ入場できないようにします。これにより、悪質な転売目的での購入を抑止できます。

- スムーズな入場と混雑緩和: 顔認証は非常に高速なため、一人ひとりがチケットを提示してスタッフが目視で確認するよりも、はるかにスピーディーに入場処理ができます。これにより、入場ゲート前の長蛇の列を緩和し、来場者の満足度を向上させます。

- 空港での手続き迅速化: 空港の保安検査場や搭乗ゲート、そして出入国審査(自動化ゲート)で顔認証が活用されています。パスポートの写真と搭乗者の顔を照合することで、搭乗券やパスポートを何度も提示する手間を省き、一連の手続きを迅速かつスムーズに進めることができます。

これらのシーンでは、非接触で高速な1:N認証が可能な顔認証技術が特に強みを発揮します。

キャッシュレス決済

財布もスマートフォンも持たずに、文字通り「手ぶら」で買い物を可能にする次世代の決済手段として、生体認証決済が注目されています。

- 活用される認証方式: 顔認証、指紋認証、静脈認証

- もたらす価値:

- 究極の利便性: 事前にクレジットカード情報と生体情報を紐づけておけば、店舗のレジに設置されたカメラに顔を向けるだけ、あるいは専用の端末に指や手のひらをかざすだけで支払いが完了します。財布やスマートフォンを取り出す必要すらなく、これ以上ないほどシームレスな決済体験を提供します。

- 盗難・紛失時の不正利用防止: クレジットカードやスマートフォンが盗まれても、本人の生体情報がなければ決済できないため、不正利用のリスクを大幅に低減できます。暗証番号の入力も不要なため、盗み見される心配もありません。

- 店舗側のメリット: レジ業務の高速化、現金管理コストの削減、そして新しい顧客体験の提供による他店との差別化といったメリットが期待できます。

まだ実証実験段階の取り組みも多いですが、生体認証決済は、キャッシュレス化の最終形態の一つとして、今後の大きな普及が期待される分野です。

自社に合った生体認証システムの選び方

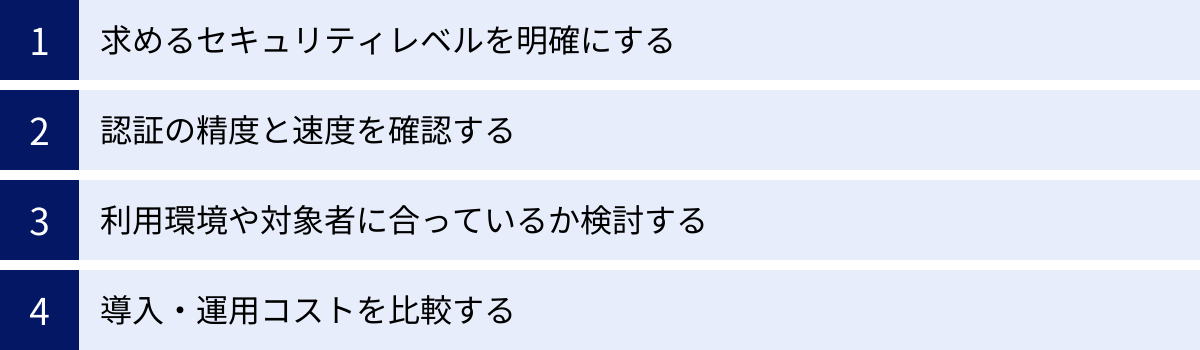

生体認証システムの導入を成功させるためには、多種多様な製品・サービスの中から、自社の目的や環境に最も適したものを選び出すことが重要です。ここでは、システム選定の際に確認すべき4つの重要なポイントを解説します。

求めるセキュリティレベルを明確にする

最初にすべきことは、「何を守りたいのか」「どのような脅威から守りたいのか」を定義し、必要となるセキュリティレベルを明確にすることです。 守りたい対象によって、重視すべき精度指標(FARかFRRか)や、選ぶべき認証方式が変わってきます。

- ケース1:金融機関の金庫室や政府の機密施設への入退室管理

- 求めること: 絶対に他人を入室させないこと。万が一にも不正侵入を許してはならない。

- 重視すべき指標: 他人受入率(FAR)。FARが極めて低いことが絶対条件となります。多少、本人が拒否されること(FRRが高いこと)は許容できます。

- 適した認証方式: 偽造が極めて困難で、FARが低い静脈認証、虹彩認証、網膜認証などが候補になります。複数の認証方式を組み合わせる多要素認証も有効です。

- ケース2:一般的なオフィスの勤怠管理

- 求めること: 代理打刻を防ぎつつ、従業員が毎日ストレスなく利用できること。

- 重視すべき指標: 本人拒否率(FRR)。FRRが高いと、毎朝の打刻時に行列ができてしまい、従業員の不満が高まります。ある程度のセキュリティ(他人を受け入れない)は必要ですが、利便性とのバランスが重要です。

- 適した認証方式: 利便性が高く、比較的コストも低い指紋認証や顔認証が適しています。

このように、自社のユースケースにおける「最悪のシナリオ」を想定し、それを防ぐためにどの指標を優先すべきかを判断することが、適切なシステム選びの第一歩となります。

認証の精度と速度を確認する

カタログスペック上の精度(FAR/FRR)や処理速度も重要ですが、それらの数値が実際の利用環境で再現できるとは限りません。 導入前には、可能な限り実機での検証(PoC: Proof of Concept)やトライアル利用を行い、現場でのパフォーマンスを確認することが不可欠です。

- 精度の検証:

- 利用環境: 屋外か屋内か。西日が差し込む、照明が暗い、逆光になるなど、想定される最も条件の悪い環境でテストします。

- 利用者: 様々な年齢、性別の従業員に試してもらい、特定の人だけ認証しにくいといった問題がないか確認します。特に、顔認証の場合はマスクや眼鏡、指紋認証の場合は手荒れしやすい人や指が乾燥しがちな人など、認証が困難になりがちな条件でテストすることが重要です。

- 速度の検証:

- 認証時間: センサーに生体情報を提示してから、認証結果が出るまでの時間(レスポンスタイム)を測定します。特に、ウォークスルー認証など、人の流れを止めないことが重要なシーンでは、コンマ数秒の遅れが大きなボトルネックになり得ます。

- 連続処理能力: 多数の人が連続して認証を行う場面(朝の出勤ラッシュ時など)を想定し、システムが滞りなく処理できるかを確認します。

「デモではうまくいったのに、本番導入したらうまく動かない」という事態を避けるためにも、実環境での事前検証は手間を惜しまずに行うべきです。

利用環境や対象者に合っているか検討する

選択する生体認証方式が、実際に利用される環境や利用者の特性に適しているかを慎重に検討する必要があります。

- 物理的な環境:

- 衛生面: 医療機関や食品工場など、衛生管理が厳しい場所では、非接触で認証できる顔認証や虹彩認証が適しています。

- 手袋の着用: 工場や研究所など、作業中に手袋を外せない環境では、指紋認証や静脈認証は利用できません。この場合も顔認証が有力な選択肢となります。

- 屋外での利用: 建設現場のゲートなど、雨風や太陽光に晒される環境では、それらの影響を受けにくい堅牢なデバイスや認証方式を選ぶ必要があります。

- 利用者の特性:

- 年齢層: 高齢の利用者が多い施設では、指紋の摩耗や乾燥により指紋認証の精度が低下することがあります。また、複雑な操作を必要とするシステムは敬遠されがちです。シンプルで直感的に使える方式が望ましいです。

- ITリテラシー: 利用者のITスキルにばらつきがある場合は、特別な操作を必要としない顔認証のようなシステムが適しています。

- 心理的抵抗感: 顔写真を登録されることに抵抗を感じる従業員がいないか、事前にアンケートを取るなどの配慮も重要です。その場合は、手のひら静脈認証など、顔以外の選択肢を検討します。

誰が、どこで、どのように使うのかを具体的にイメージし、ミスマッチが起こらないように最適な方式を選びましょう。

導入・運用コストを比較する

デメリットの章でも述べた通り、生体認証システムのコストは製品や提供形態によって大きく異なります。複数のベンダーから見積もりを取り、総所有コスト(TCO)を比較検討することが重要です。

- 提供形態の比較:

- オンプレミス型: 初期投資は高額になりますが、自社のセキュリティポリシーに合わせて柔軟にカスタマイズでき、ランニングコストを抑えられる可能性があります。

- クラウド型: 初期費用を抑えてスピーディーに導入できますが、月額・年額の利用料が継続的に発生します。アップデートや保守はベンダー側で行われるため、管理負担が少ないのがメリットです。

- コストの内訳の確認:

- 初期費用には何が含まれているか(ハードウェア、ソフトウェア、構築費用など)。

- ランニングコストには何が含まれているか(保守サポート料、ライセンス更新料、クラウド利用料など)。

- 将来的にユーザー数や拠点が増えた場合の拡張コストはどのくらいか。

- 費用対効果の評価:

- 導入によって削減できるコスト(ICカード管理費用、パスワードリセット対応工数など)を試算します。

- セキュリティ向上によるリスク低減効果や、業務効率化による生産性向上といった無形の価値も考慮に入れます。

単に最も安いシステムを選ぶのではなく、自社の要件を満たし、長期的な視点で最もコストパフォーマンスに優れたソリューションを選択することが、賢明な投資に繋がります。

おすすめの生体認証システム・サービス5選

ここでは、国内で提供されている代表的な生体認証システムやサービスを5つ紹介します。それぞれに特徴や強みがあるため、自社のニーズと照らし合わせながら比較検討する際の参考にしてください。なお、各サービスの詳細な機能や料金については、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。

BioPass(株式会社シー・エス・イー)

BioPassは、株式会社シー・エス・イーが提供するクラウド型の多要素認証(MFA)プラットフォームです。様々なシステムへのログインを、生体認証をはじめとする多様な認証方法で強化します。

- 特徴:

- 豊富な認証要素: 指紋、顔、静脈などの生体認証に加え、ワンタイムパスワード(OTP)、FIDO認証、ICカード認証など、多彩な認証方法を組み合わせて利用できます。

- クラウドサービスへの対応: Microsoft 365やGoogle Workspace、Salesforceといった主要なクラウドサービス(SaaS)との連携が容易で、シングルサインオン(SSO)環境に手軽に多要素認証を追加できます。

- 導入の容易さ: クラウドサービスのため、サーバー構築などの手間なく、スピーディーに導入を開始できます。

- こんな企業におすすめ:

- 複数のクラウドサービスを利用しており、ID/パスワード管理の煩雑さとセキュリティリスクに課題を感じている企業。

- 既存のシステム環境を大きく変えることなく、手軽に生体認証によるセキュリティ強化を図りたい企業。

(参照:株式会社シー・エス・イー 公式サイト)

BioAdmini(DDS株式会社)

BioAdminiは、指紋認証ソリューションで豊富な実績を持つDDS株式会社が開発・提供する多要素認証基盤です。オンプレミスとクラウドの両方に対応しており、柔軟なシステム構築が可能です。

- 特徴:

- FIDO準拠: パスワードレス認証の国際標準規格であるFIDO2に準拠しており、高いセキュリティと利便性を両立します。生体情報はサーバーに送信されず、デバイス内で処理されるため安全です。

- 多様な生体認証デバイスに対応: DDS独自の指紋認証デバイスに加え、Windows Hello(顔・指紋)やスマートフォンの生体認証機能など、様々な認証器を統一的に管理できます。

- 柔軟な導入形態: 自社サーバーで運用するオンプレミス版と、クラウドサービス版を選択でき、企業のセキュリティポリシーや規模に合わせた導入が可能です。

- こんな企業におすすめ:

- FIDOによる先進的なパスワードレス環境を構築したい企業。

- オンプレミスでの厳格なシステム管理を求める企業や、クラウドで手軽に始めたい企業など、幅広いニーズを持つ企業。

(参照:DDS株式会社 公式サイト)

Liquid(株式会社Liquid)

株式会社Liquidは、特にオンラインでの本人確認(eKYC: electronic Know Your Customer)ソリューションで高いシェアを誇る企業です。生体認証技術を活用し、安全かつスムーズなデジタル手続きを実現します。

- 特徴:

- eKYCのリーディングカンパニー: 銀行口座の開設やクレジットカードの申し込みなど、法律で本人確認が義務付けられている手続きをオンラインで完結させる「LIQUID eKYC」が主力サービスです。

- 高度な顔認証と画像処理技術: スマートフォンで撮影された身分証明書(運転免許証など)の画像と、本人の顔写真(セルフィー)を照合し、AIが真贋判定や本人一致度を判定します。写真や3Dマスクによるなりすましを防ぐ生体検知技術も搭載しています。

- 幅広い活用シーン: 金融機関だけでなく、携帯電話の契約、シェアリングサービス、中古品買取など、様々な業界の本人確認業務で導入実績があります。

- こんな企業におすすめ:

- 非対面での口座開設や会員登録プロセスをデジタル化し、顧客の離脱を防ぎたい金融機関やサービス事業者。

- CtoCプラットフォームなどで、利用者の本人確認を厳格化し、サービスの信頼性を高めたい企業。

(参照:株式会社Liquid 公式サイト)

Bio-IDiom(NEC)

Bio-IDiom(バイオイディオム)は、NECが展開する生体認証の統合ブランドです。世界トップクラスの認証精度を誇る技術群を保有し、大規模な社会インフラから企業のセキュリティまで、幅広いソリューションを提供しています。

- 特徴:

- 世界No.1の認証精度: NECの顔認証技術や虹彩認証技術は、米国国立標準技術研究所(NIST)が実施するベンチマークテストにおいて、複数回にわたり世界第1位の評価を獲得しており、その精度の高さは世界的に認められています。

- 豊富な認証ポートフォリオ: 顔、虹彩、指紋・掌紋、指静脈、声、耳音響といった6つの多様な生体認証技術を保有しており、用途に応じて最適な方式を組み合わせた提案が可能です。

- 大規模システムでの実績: 空港の出入国管理や大規模イベントでの本人確認、全国規模での金融機関のシステムなど、高い信頼性が求められる社会インフラでの豊富な導入実績があります。

- こんな企業におすすめ:

- 認証精度と信頼性を最優先し、世界最高水準の技術を導入したい企業や公的機関。

- 複数の生体認証を組み合わせた、堅牢なセキュリティ基盤を構築したい大企業。

(参照:NEC 公式サイト)

Trust Idiom(株式会社日立製作所)

Trust Idiom(トラストイディオム)は、株式会社日立製作所が提供する生体認証関連ソリューションのブランド名です。特に、独自技術である指静脈認証で高い評価を得ています。

- 特徴:

- 指静脈認証のパイオニア: 日立は指静脈認証技術のリーディングカンパニーであり、その小型・高精度な認証装置は国内外のATMやPCログイン、入退室管理などで広く採用されています。

- 公開型生体認証基盤(PBI): テンプレートデータをサーバーで一元管理せず、復元不可能な「公開鍵」に変換して安全に扱う独自技術「PBI」を提供。これにより、生体情報の漏洩リスクを根本から断ち、様々なサービス間で安全に認証情報を連携させることが可能です。

- 手ぶら決済ソリューション: 指静脈認証や顔認証を活用した「手ぶら決済」の実証実験やサービス提供にも力を入れており、キャッシュレス社会の実現に貢献しています。

- こんな企業におすすめ:

- 偽造が困難な静脈認証で、極めて高いセキュリティレベルを確保したい金融機関や企業。

- 生体情報の漏洩リスクを最小限に抑える、先進的な認証基盤を導入したい企業。

(参照:株式会社日立製作所 公式サイト)

生体認証と合わせて知りたい「FIDO」とは

生体認証について調べていると、必ずと言っていいほど目にするのが「FIDO(ファイド)」というキーワードです。FIDOは、生体認証をより安全で便利に利用するための重要な技術標準であり、現代のオンライン認証における「パスワード問題」を解決する切り札として期待されています。

FIDO(Fast IDentity Online)とは、パスワードに代わる、より安全で簡単なオンライン認証の技術仕様を策定・標準化している業界団体「FIDO Alliance」によって推進されている認証技術の総称です。 Apple、Google、Microsoft、Amazonといったプラットフォーマーをはじめ、金融機関、デバイスメーカーなど、世界中の数百の企業がこのアライアンスに参加しています。

FIDOの最大の目的は、「パスワードへの依存からの脱却(パスワードレス)」です。パスワードは、漏洩、使い回し、フィッシング詐欺など、多くの脆弱性を抱えています。FIDOは、この問題を根本から解決するために、「公開鍵暗号方式」という技術を利用します。

FIDOの仕組みは以下の通りです。

- 登録時:

- 利用者がサービスに登録する際、スマートフォンやPCなどの認証デバイス(オーセンティケーター)上で、一対の鍵ペア(「秘密鍵」と「公開鍵」)が生成されます。

- 秘密鍵は、デバイス内の安全な領域(セキュアエレメントなど)に厳重に保管され、デバイスの外に出ることは絶対にありません。

- 一方、公開鍵はサービスのサーバー側に登録されます。

- 認証時:

- 利用者がサービスにログインしようとすると、サーバーから「チャレンジ」と呼ばれる署名要求(ランダムなデータ)が送られてきます。

- 利用者は、デバイス上で指紋認証や顔認証などの生体認証を行い、本人確認をします。

- 本人確認が成功すると、デバイス内の秘密鍵を使って、サーバーから送られてきたチャレンジに電子署名を行います。

- この署名済みのデータをサーバーに送り返します。

- サーバーは、事前に登録しておいた公開鍵を使って、送られてきた署名を検証します。検証に成功すれば、認証が完了し、ログインが許可されます。

この仕組みの最も重要なポイントは、「生体情報も秘密鍵も、一切デバイスの外に出ない」ということです。サーバーとやり取りされるのは公開鍵と署名データのみ。万が一、サーバーがハッキングされて登録情報(公開鍵)が盗まれたとしても、それだけでは秘密鍵を推測することはできず、なりすましは不可能です。

生体認証は、このFIDOの仕組みにおける「デバイス上での本人確認」の手段として、極めて相性が良いのです。 利用者はパスワードを覚える代わりに、指紋や顔で安全に本人確認を行い、パスワードレス認証を実現できます。

FIDOの主な仕様として「FIDO2」があります。FIDO2は、「WebAuthn(Web Authentication)」と「CTAP(Client to Authenticator Protocol)」という2つの標準で構成されており、WebブラウザやOSレベルでパスワードレス認証をサポートすることを可能にしています。これにより、WebサイトやWebアプリケーションで、非常に簡単にFIDO認証を導入できるようになりました。

生体認証システムの導入を検討する際には、そのシステムがFIDOに対応しているかどうかは、将来性やセキュリティレベルを判断する上で非常に重要なチェックポイントとなります。

生体認証の市場規模と今後の展望

生体認証技術は、もはや一部の先進的な技術ではなく、社会の様々な領域に浸透する基盤技術となりつつあります。その市場規模は世界的に拡大を続けており、今後も高い成長が予測されています。

市場調査レポートによると、世界の生体認証市場は年々着実に成長しています。例えば、株式会社グローバルインフォメーションが公表しているレポートでは、世界のバイオメトリクス市場規模は2023年に536億米ドルと評価され、2024年の606億米ドルから2030年には1,592億米ドルに成長し、予測期間中に17.4%のCAGR(年平均成長率)で成長すると予測されています。(参照:株式会社グローバルインフォメーション「バイオメトリクス市場規模・シェア・動向分析レポート」)

この急速な市場拡大の背景には、以下のような要因があります。

- デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速: あらゆる業界でDXが進む中、オンラインサービスやクラウド利用が爆発的に増加。それに伴い、堅牢で利便性の高い本人確認手段への需要が高まっています。

- サイバー攻撃の高度化・巧妙化: フィッシング詐訪やパスワードリスト攻撃など、従来の認証方法を狙ったサイバー攻撃が増加・巧妙化しており、対策として生体認証が注目されています。

- スマートフォンへの標準搭載: スマートフォンに指紋認証や顔認証が標準搭載されたことで、一般の消費者に生体認証が身近なものとなり、利用への心理的なハードルが下がりました。

- 非接触ニーズの高まり: 近年の社会情勢の変化により、衛生的な観点から非接触技術への関心が高まり、顔認証や虹彩認証などの導入が後押しされています。

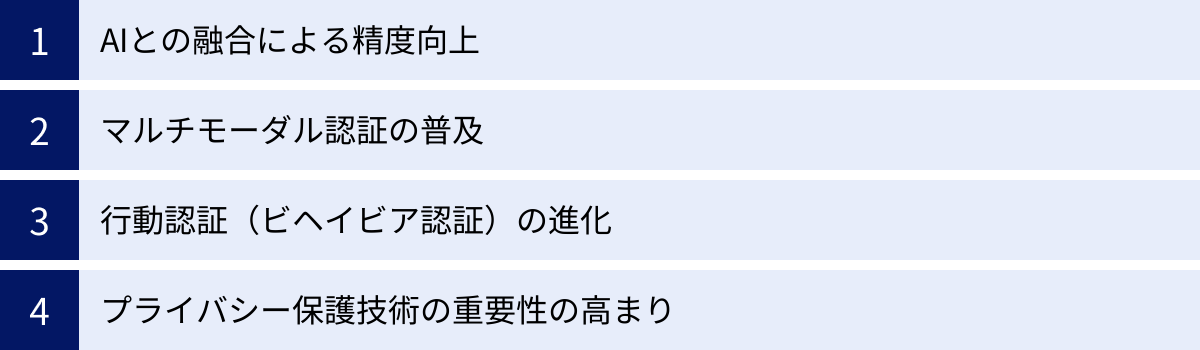

今後の展望として、生体認証技術はさらに進化し、私たちの生活やビジネスをより安全で便利なものに変えていくと期待されています。

- AIとの融合による精度向上: AI(人工知能)、特にディープラーニング技術を活用することで、認証精度はさらに向上します。マスクや加齢による顔の変化への対応、微細な行動パターンの検知能力などが強化され、よりストレスフリーでセキュアな認証が実現するでしょう。

- マルチモーダル認証の普及: 単一の生体情報(ユニモーダル)だけでなく、顔と声、指紋と静脈など、複数の生体情報を組み合わせて認証する「マルチモーダル認証」が一般化します。これにより、単一方式の弱点を補い合い、なりすましをほぼ不可能にする、極めて高いレベルのセキュリティが実現できます。

- 行動認証(ビヘイビア認証)の進化: ログイン時だけでなく、サービス利用中の振る舞いを常に監視し、リアルタイムでリスクを検知する行動認証が、不正アクセス対策の主流の一つになります。「いつもと違う」操作パターンを検知した際に、追加の認証を要求する「リスクベース認証」と組み合わせることで、利便性を損なうことなくセキュリティを維持します。

- プライバシー保護技術の重要性の高まり: 生体認証の普及に伴い、生体情報という究極の個人情報をいかに保護するかが、これまで以上に重要な課題となります。FIDOのようなデバイス内認証の考え方に加え、データを暗号化したまま処理できる「準同型暗号」などの先進的なプライバシー保護技術の研究開発が進むでしょう。

生体認証は、単なる「認証技術」から、あらゆるデジタルサービスにおける「信頼の基盤(トラストアンカー)」へとその役割を拡大させていくことが予想されます。

まとめ

本記事では、生体認証の基本的な仕組みから、10種類の主要な認証方式、導入におけるメリット・デメリット、システムの選び方、そして今後の展望に至るまで、網羅的に解説してきました。

生体認証は、「自分自身が鍵になる」というコンセプトに基づき、指紋、顔、静脈といった個人の身体的・行動的特徴を利用して本人確認を行う技術です。その最大の利点は、従来のパスワードやICカードが抱えていた「忘れる」「盗まれる」「紛失する」といったリスクを根本から解消し、高いセキュリティと優れた利便性を両立できる点にあります。

記事の要点を改めて整理します。

- 生体認証のメリット: ①なりすましが困難でセキュリティが向上する、②パスワード管理から解放され業務が効率化する、③物理的な鍵やカードの紛失・盗難リスクがない。

- 生体認証のデメリット: ①一度漏洩すると変更できない生体情報の漏洩リスク、②認証精度が100%ではない(本人拒否/他人受入)、③導入・運用にコストがかかる。

- 認証方式の多様性: 指紋、顔、静脈、虹彩、声紋など、多種多様な認証方式があり、それぞれに精度、コスト、利便性の面で一長一短があります。

- システム選定のポイント: 導入の際は、「求めるセキュリティレベル」「精度と速度」「利用環境」「コスト」の4つの観点から、自社のニーズに最適なシステムを慎重に選ぶことが不可欠です。

- 今後の展望: FIDOによるパスワードレス化の進展、AIとの融合による精度向上、そしてマルチモーダル認証の普及により、生体認証は今後さらに社会の基盤技術として重要性を増していくでしょう。

デジタルトランスフォーメーションが加速する現代において、安全でシームレスな本人確認は、あらゆるビジネス活動の土台となります。生体認証は、その土台を支える最も有望な技術の一つです。本記事で得られた知識をもとに、自社におけるセキュリティのあり方を見直し、生体認証の導入を具体的に検討するきっかけとなれば幸いです。